2024年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

台北のレコード店

オーディオの書籍は非常に有用で、参考になることが非常に多い。仕事の書類も最近はディスプレイがほとんどだから、自分が生活で読む紙の上の文字の90%くらいはオーディオ雑誌かオーディオ関連の書籍なのではないか。 本の欠点は....覚えておかないといけないことか。内容をケータイで検索と言うわけにはいかないから。 夏に台湾旅行した際、電気街とレコードショップは出発前に検索した。家族旅行だから行けるかどうかもわからなかったが、食事ついでに、観光ついでに、ショッピングついでに寄れれば御の字くらいの感覚で。 はて、検索はしたが、どこか雑誌で台北のレコード店の記事を読んだ気はしていた。ただ思い出せず、そのまま旅路へ。結局レコードショップには1店訪問しただけだ。以前なら記念に一枚買ってきたものだが、特に目ぼしいものもなかったので、何も買わずに店を後にした。 その記事を11月になって見つけた。田中伊佐資さん著の「ビニジャン」(音楽之友社)だ。そこに「台北にヴィニジャンが乗り込んで爆買い」があった。記事を図書館で見たとか本屋で見たケースもある中で、自分の本棚のヴィニジャンに書いてあったとは、読み込みが足らなかった。そこにあったのは5軒。Chia Chyun Record (佳佳唱片 - 中華店 (Chia Chia Record - Zhonghua))Syntrend Vinyl(三創生活園區)Tien Audio(田昌政類比音響 Tien Audio Ltd)The Eslite Music(誠品生活松菸 Eslite Spectrum Songyan store)Vinyl Underground(これは期間限定のレコード市)三創生活園區だけは訪問した。上記に書いた1店はここだ。他は自分が先に検索した店とも違う。すぐそばも通ったんだけどな。日本でもレコードを漁る根気がなくなってきているのに、海外では行きたいのか。荷物になるのに、未知なるもには出会いたいのだな。台北にはまた行くこともあろう。ただ。三創生活園區で購入しなかった理由の一つが日本盤が非常に多かったから。円安に乗じて日本盤は大量に海外流出したことだろう。未知なるもの、新鮮な出会いが少し減るかもしれない、

November 29, 2024

-

大学の有志同窓会2024

>大学の有志同窓会がほぼ毎年開催されていて、けっこうエライと思う。>というか在学中から旅行を続ける由緒ある会なのだ2024年11月に、29回目となる大学有志同窓会が開催された。昨年は三宮~有馬温泉~明石の旅だったが、今年の旅先は...>次回の場所もだいたい決まった。福岡か仙台。なんだこの二択は予告通りと言うか、今年は北へ、宮城県へ。土曜の昼に参加者9名が仙台駅に集合。幹事がマイクロバスを借りてドライバーとなり、全員で宮島~南三陸~仙台と移動する旅となった。日本三景の宮島に行ったにもかかわらず、昼食を食べただけで一切観光しないのが我々らしい。焼き牡蠣だけでお腹いっぱいにする幸せ。南三陸。東日本大震災の津波の映像は皆目にしただろう。行けばそれが現実となって押し寄せる。その傷跡は、10年以上経っても生々しい。自分は震災後に仕事で仙台までは来たが、さらに北上し海辺の街まで来たのは今回が初めてだ。同期には震災関係の仕事で複数回 南三陸を訪れたという連中がちらほら。津波の跡は公園や震災遺構や観光客を集めるための施設になったりしてはいるけど、基本的には"平ら"なのだな。家はポツンぽつんと。少なくともそこにある程度の規模の街はない。実際現地に行ってみると、多額の税金をつぎ込むスーパー堤防問題に賛否あるのはよくわかる。それでなくとも目の前が海で光の少ない南三陸のホテルの屋上から見る星空は、それはきれいなものだった。夜空が広い。沖縄で見られなかった星空が、ここで見られるとは。写真に収められなくて残念だ。来年の開催地は福岡空港を起点としたどこか、だそう。それが北九州なのか佐賀なのか長崎なのかはわからない。日付も決めた。楽しみに待とう。

November 27, 2024

-

SAEC SLA-500 LANケーブル

先日、メルカリでLANケーブルを購入した。SAEC SLA-500 1.8mというオーディオブランドのLANケーブルだ。これが自分には結構珍しいことで、LANケーブルのオーディオ製品自体 購入は10年ぶりくらいかもしれない。昔はLANケーブルを自室で比較試聴するくらい熱心だったが、ケーブルのカテゴリーや規格の多さ、必要な長さの違い、そして何より組み合わせの多さに疲れてしまい、次第に興味を失っていた。短い1mケーブルばかりが増えて、長さが必要なときは、医療用アイソレーショントランスを挟んで2本つなぐという工夫をしていた。しかし最近の爪折れしないようにカバーがあるケーブル、そして大型プラグ仕様のケーブルは、どうも噛み合わなくて延長もうまくいかない。そんな中での今回の購入だった。Xにはオーディオ用途ではない普通のLANケーブルのオーディオ転用情報も多く、自分もそれに頼っていた(頼っている)。ただ、たまにはオーディオ用ケーブルもよいのではないか。SAECのHPには、SLA-500はスウェーデンのケーブルメーカー SUPRA(スープラ)社と共同開発したとあった。実は自分、SUPRAが好きで、USBケーブルも使っている。同じネットワーク系のケーブルなら、LANでも間違いないだろう。それに加えて、SLA-500は使用中のAVアンプのSONYのTA-DA5600ESの生みの親のお一人であるかないまる氏が推薦していたケーブルだと知り、期待値は一気に上がった。決め打ちで 壁面→ Panasonic Switch-M8eG PN28080K に採用した。このスイッチは、オーディオルーム内の主要機器(Sonore ultraRendu、opticalRendu、Roon Server PC、Soundgenic HDL-RA3HF)をすべてつなぐ重要なハブとなっている。ちなみにこのスイッチからはTA-DA5600ESにもつながる。このアンプ、ハブ機能まで備えたユニークなモデルなのだ。LANケーブルの抜き刺しは、基本的に電源のON/OFFがいらないし、なにせ一本でいいので、ケーブル比べとしては簡単な部類に入る。ちなみに前はELECOM Cat.6A 柔らかタイプ 白 2.0mだった。SLA-500はいい方向だった。ELECOMからの変化としてワイドレンジ化により、空間表現がより広がり、緻密さも増している。それでいて中低域にはしっかりと力が宿り、音楽全体を支える安定感がある。派手さではなく、音のひとつひとつが整って耳に届く。もっともELECOMは必ず他に出番がある。組み合わせだもの。1万数千円のオーディオ投資としては上出来。こういう趣味的なケーブルに手を伸ばすのは悪くない。使うと気分が上がる。

November 25, 2024

-

初冬のジャガイモ

春前にジャガイモを収穫しようと思ったら、普通は9月には種イモを植えねばならない。ただ9月はまだ夏野菜が実っており、真夏に落ちた収穫量が少し上がるので抜きにくい。つまりは面積の少ない家庭菜園では春収穫のジャガイモを植えにくいのだ。同科の連作も避けたいし、畑を少しは休ませたいし。玄関先に保存していた小さいジャガイモが10月中旬からどんどん芽を出し始めてしまった。捨てるには多く、食べるには(処理が)面倒な数のイモ。しわも入り始めていた。ジャガイモは茎がもろく、冬の寒さには耐えられないのが定説。10月中旬過ぎに植えたのでは遅いと思いながら、暖かい日も多かったので10個ほど植えてみた。あれから1ヵ月、芽欠きをして順調に大きく育ってはいるが....最低気温10℃を下回る日は遠くない。俗に収穫は植えてから100日後ともいう。ビニールトンネルを作れば、少しは温かさが維持できて収穫できるようになるだろうか。収量2倍でもいいから。

November 22, 2024

-

冬の花の準備

冬になると庭の彩りが減るため、花を飾りたくなる。特に玄関前は明るく華やかにしたい。鉢を飾る定番の花としては クリスマスローズとか、(ガーデン)シクラメンとか、ビオラとか、パンジーとかだろうか。赤い花が欲しいならシクラメンが最適で、横に広がるように咲かせたいならビオラやパンジーがぴったりだ。特にパンジーとビオラは、長い開花期間が魅力的であり、価格も手ごろなのがよい。自分はここ数年、ビオラを大量に購入して鉢植えにしている。パンジーもビオラも似たような花だが、ビオラの方が花が一回り小さい。今年もすでに店頭に並び始めており、近所のDIYショップでは、色を選ばなければ小ぶりな12ポット入りが999円で手に入る。価格と量のバランスが良く、数が欲しい私の用途にぴったりだ。小ぶりなのは買ってから大きく育てればよい。鉢植えにして庭や玄関前を彩れば、冬の寂しい景色も明るく楽しいものに変わるだろう。

November 19, 2024

-

オーディオの癖(へき)

長くオーディオマニアをしていると、癖(へき)というか流派というか経験則というか、とにかく決め事ができてくる。今回はセッティングの癖の話。自分は、Roksan Xerxes 20 / 20 Plus のように設計が3点支持の場合を除き、同じセッティングは極力やらない。理由は音の良し悪しではなく、東日本大震災で3点支持の脆さを経験したからだ。3点支持は設置時の安定性は高いが、下からの突き上げには極端に弱いとよくわかった。教訓と言ってもいい。それでもインシュレーターが3個しかない場合、3個使用が前提のこともある。普通は前2個後1個、またはその逆にするのが一般的だと思う。自分は、機器の最も重い部分、多くの場合は電源トランスを中心にして、3点を配置する癖がある。要するに、三角形の面積を3等分する点、つまり三角形の重心がトランス上に来るようにインシュレーターを敷くのが基本ルール。いつからこうしているのかは覚えていないが、30年前に使っていたゴールドムンドのアンプがトランス直下にスパイクを設けていたことのインパクトが非常に大きかったのだと思う。上記写真はSonyのAVアンプ TA-DA5600ES のセッティング。以下TA-DA5600ES のインシュレーターについては、以前も少し書いたこと。TA-DA5600ESは正面左側に電源トランスがあるため、左右の荷重のかかり具合が均一ではない。そのため、インシュレーターは機器のセンターには配置していない。なんとなくやっていることは他にもたくさんある。思いついたらまた書く。

November 17, 2024

-

Wi-Fiルーターを交換したら(3/n)

>接続は、光回線ONU → WN-7T94XR → オーディオルーム にしたが、>Panasonic Switch-M8eG PN28080K のSFPポートは活用したいので、>将来的にはメディアコンバータとともに途中に挟む予定だ。さてWi-Fiルーターを変えて、オーディオルーム Audio Barn の音はどうなったか。Sonore ultraRendu をプレーヤー、ROCK専用PCを Roon Serverにするのはいつもの通り。再生源もNASかTIDALと同じだ。Roon Remote は iPhone 15 Pro Max だが、これが新しい I-O DATA WN-7T94XR にWi-Fiでつながるのは当然のことだ。世間ではRoon Remoteの接続先で音が変わるという話もあるが、無視はしないものの重視もしない。以下の記載は主にAE2Siganture再生時の感想だ。漠然とした表現になるが、期待を上回る音の向上でちょっと驚いた。2016年産の古いWi-Fiルーター(NETGEAR 11ad AD7200 Nighthawk X10)を、2024年の新しいものに変更したところ、予想以上に再生音に影響があったのだ。新しいWi-Fiルーターに交換するだけで、音の明瞭さ、空間表現力、そしてスピーカー間に43インチディスプレイがあっても定位がよくなった。また、音場は透明感を増し、演奏の一音一音がくっきりと浮かび上がった。加えて、ディテールの再現力も向上した。ダイナミクスの豊かさが広がり、繊細な表現力がライブ感そのままに体感できるようだ。低域の躍動感と量感も増し、音楽全体にしっかりとした骨格が生まれる。音の輪郭が明瞭になり、音楽の静けさも強調される。非常に大げさに書いたが、ネットワーク周りの変更としては(← これ大事)、これまでにないレベルで楽器や声の存在感を享受できた。「デジタル信号に含まれる微細なノイズが削減され、音楽が持つ本来の表情が引き出された」とか言いたくなるが、WN-7T94XR はもちろん一般的な製品である。それでこれだけの効果があるなら、オーディオ専用ルーターの音質向上は、オーディオマニアにとっては十分に投資する価値があるのだろう。ただし、ただし、仮に音がよくなってもそこにン十万を投資する価値を感じるかどうかは人それぞれだ。なお、主題であった>もちろん安定動作という意味では新しい機種の方が望ましいし、昨今の>多くのデバイスが同時接続する状況を考えると、やはり最新のルーター>には利点がある。に関しては、満足できる結果だ。家族的にはこれ一番。

November 15, 2024

-

Wi-Fiルーターを交換したら(2/n)

>新しいWi-Fiルーターの規格は最新、発売は2024年。Wi-Fiルーターは、アイ・オー・データ機器|I-O DATAの10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター WN-7T94XR にした。新規格Wi-Fi 7( IEEE802.11be)に対応し、6GHz最大5765Mbps(以下規格値)、5GHz最大2882Mbps、2.4GHz最大688Mbpsの3つの周波数帯で高速通信が可能だそう。 また2.5GbpsのLANポートを3つ持つ。自分のケータイもWi-Fi 7 / 6GHzに対応していないけど、将来も考えれば新規格がいい。それに WN-7T94XR は IPv4 over IPv6接続対応ルータなので、プロバイダ側のサービスを変えると化けるのかもしれない。(こういうことには詳しくない)オーディオ界隈で WN-7T94XR の評判が高かったわけでも何でもない。スペックと色(ホワイト)と大きさと縦置き可とポート数で選んだだけだ。どれも小さい話だが家族もいる部屋に置くわけで、見た目は大事。あと過去の機器使用経験から、あてはまってもあまり使いたくないブランドもある。それに今までの NETGEAR 11ad AD7200 Nighthawk X10 は後継機がなかったのだ。一方でスペック的には Nighthawk X10 からの後退もあった。WN-7T94XRにSFPポートはない。光LANケーブルを使いたくばメディアコンバーターが必要になるところとか。I-O DATAほどの国内大手製品であれば、接続をやり直すだけで前機器の設定を引き継いでくれるものだ。ただ、以前のNighthawk X10での設定が細かすぎた上に、その設定をすっかり忘れていたため、開通までに少し苦労した。それでも一端接続できてしまえばどうということもない。接続は、光回線ONU → WN-7T94XR → オーディオルーム にしたが、Panasonic Switch-M8eG PN28080K のSFPポートを活用したいので、将来的にはメディアコンバータとともに途中に挟む予定だ。なお、オーディオルームには別の Switch-M8eG PN28080K があり、そこからオーディオ用NAS、Roon Server、ネットワークオーディオプレイヤー(Sonore opticalRendu / ultraRendu)などが接続されている。

November 13, 2024

-

Wi-Fiルーターを交換したら(1/n)

理由はわからないが、Wi-Fiルーターはヘタってこないか。というか動作が安定しなくなる、ような気がする。年々遅くなっていく、ような気がする。アクセスログが累積するとか、ファームウェアのアップデートとか、再起動で改善するとかよくある話だ。今回、Wi-Fiルーターを交換してみて、実際のところそれらは「気がするだけ」だったと判明した。そもそも元のルーターは性能的には十分だった。もちろん安定動作という意味では新しい機種の方が望ましいし、昨今の多くのデバイスが同時接続する状況を考えると、やはり最新のルーターには利点がある。新しいWi-Fiルーターの規格は最新、発売は2024年。広大な家でもないため、現状のネットワーク環境に問題があるわけではなかった。光回線のプロバイダや影響で、たまに遅く感じることがあるだけなのだろう。遅いといっても、4K動画も問題なく視聴できるし、複数人で同時に使っても実用上の不都合はない。結局、自分の理想が高いだけだったかもしれない。元々使っていたWi-Fiルーターは NETGEAR 11ad AD7200 Nighthawk X10 だ。購入履歴を遡ると2020年7月だったが、発売は2016年で最新とは言えない。しかし、途切れや遅延の許されないゲーミング向け多機能Wi-Fiで、1.7GHzクアッドコアCPUを搭載し、ネットワークトラフィックを高速処理。また、802.11ac wave2および802.11ad(60GHz帯)に対応し、60GHz、5GHz、2.4GHzのトライバンドを同時使用できる。最高4,600 + 1,733 + 800 Mbps(合計7.2Gbps)の高速ワイヤレス通信が可能だ。さらに、SFP(Small Form Factor Pluggable)ポートが搭載されているため、自分がLANに光ファイバーを使うようになったのも、このNETGEAR Nighthawk X10のおかげだ。そう、機能面ではまったく不足はない。B4サイズの設置スペースと、19Vというオーディオ向けでない電源が必要な点を除けば、だが。

November 11, 2024

-

以前はオーディオ雑誌がいくつもあったんだ

本当によくオーディオ雑誌を買っていた。これは過去形で、今は定期購読はステレオサウンド誌だけだ。ステレオ誌と管球王国誌は内容によって時々。おそらく年間5万円以上をオーディオ誌に使うことを何十年も続けてきた。上記のステレオサウンド、管球王国、ステレオ、オーディオアクセサリー、アナログ、無線と実験、それらの別冊、ラジオ技術、オーディオベーシック、後継のGaudio、サウンドパル、Net Audio、A&V Villageなどなど。最初の5誌以外は廃刊になったり月刊→期刊になったり、雑誌冬の時代は本当だと思う。写真は文庫本を整理した時に撮ったもの。あらかた捨ててしまったが、取ってあるということは何か気になる記事か、自分の好きな製品の紹介があるのだろう。表紙から内容はわからないので、記事に付箋紙を貼っていたりする。オーディオ雑誌は評論家やライターの日和った製品記事で批判されることが少なくない。ただ、それも今は以前ほどではないと感じる。誰でも情報は世界的に取れるし、個人が発信できるし、お抱えっぽい執筆者はすぐに見破られてしまう。雑誌は読み返す良さは確かにあるから、自分は今でも嫌いでない。売るの捨てるの大好きな自分だが、本棚が無限にあったら...一冊も捨てずに取っておくかもな。

November 9, 2024

-

本を売る

母は整理はできるが、モノが捨てられない人なので、とにかく家の中にモノが多い。戸棚や押し入れには、紙やら服やら物品がぎっしりと詰まっている。箱や袋には中身が書かれているため、何がどこにあるかは一応わかるものの、モノが多すぎてそれらが隠れてしまう。結局、整理できていると思っているのは母だけなのだ。(それよりも、残される者にとっては、捨てられない性格が大きな負担になる。)今、実家が抱え、そして先送りしている大きな問題のひとつである。そんな母が反面教師となったか、我が家はまったく逆。捨てられるものはバンバン捨て、売れるものは売ってしまう。特にコロナ禍でメルカリを始めてからは売却が加速した。オーディオ関連もソフトも雑誌もかなりの数をさばいたことは、ステレオサウンド誌を処分した時に書いたかもしれない。今回の対象は(残されていた)ハードカバーと文庫本。ステレオサウンド誌と管球王国誌はオーディオルームに置いているが、それ以外の本や雑誌は寝室にある。母の介護施設(介護付き有料老人ホーム)周りの書類を保存する必要があり、そのファイルのために本棚を一段空けたいのである。もっと若い頃は自称読書家だったが、飛蚊症で小さい文字、というか白い紙の上の文字が読みにくくなり、その後老眼も進んで読書から遠ざかってしまった。飛蚊症での読書のつらさは、実際に経験してみないとなかなか理解しにくいだろう。意外にもちらつきのない電子書籍が解決策となり、最近はもっぱら本は電子書籍で購入している。何十年も本棚にあった井伏鱒二や武者小路実篤、太宰治、夏目漱石、芥川龍之介などの名作の数々は、もう読むことはないだろう。時代にはまって読んだ村上龍の数十冊も、「13歳のハローワーク」と「走れタカハシ」以外は処分することにした。村上龍さん 当時はご近所だったしね。それらの値段が総額で約千円というのは寂しいものだ。値段が付かなかったものも処分をお願いした。本棚にはオーディオ系や音楽系の書籍を除けば、村上春樹、開高健、池波正太郎の本ばかりが残ってしまった。本棚はその人を映す鏡とも言うが、私の本棚を見て、どんな人物に映るのだろうか。

November 7, 2024

-

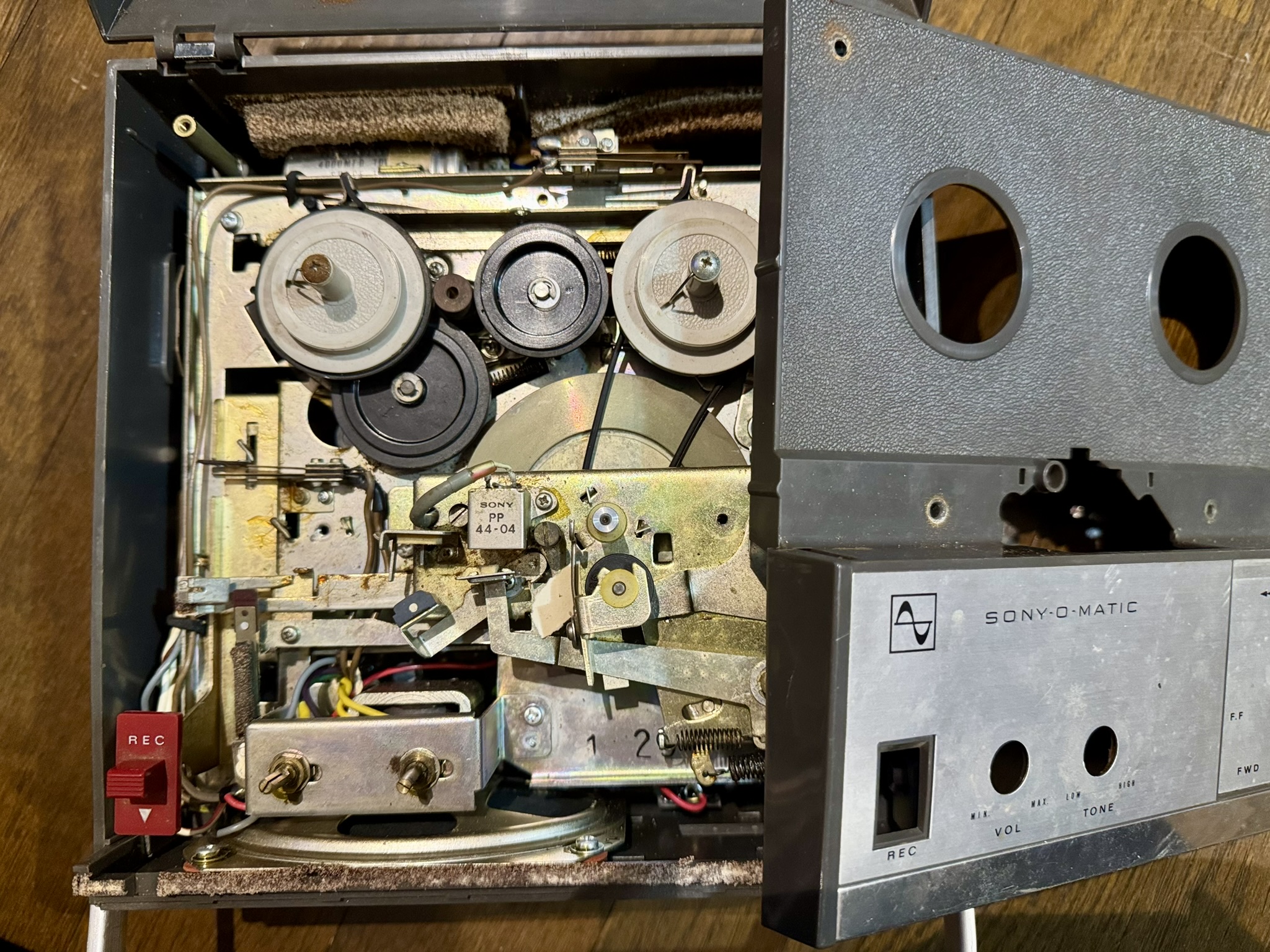

SONY TC-900(3/3)

動かないSONY製 TC-900を開腹してみた。我が家には測定機器もなければ、修理の専門知識もない。必要な部品を取り寄せるあてもない。つまり、テスターだけでどうにかなるような単純な接触不良でもなければ、もうお手上げなのだ。部品の一つでも欠けてしまえば、自分では修理できない。前置きはこの辺にして、結果から述べると、いろいろ試したがTC-900を動かすことはできなかった。通電はしているものの、ACケーブルでも乾電池でも動かない。一瞬だけリールが回ったので、おそらくモーター自体も劣化しているのだろう。パーツはぎっしり詰まっていた。さらに分解するのも限界があるし、素人があまりバラすと元に戻せなくなる可能性が高い。では、修理をプロに依頼するかと言われると、それも気が進まない。オークションサイトにはTC-900の動作品がそこそこの価格で出品されているからだ。他の3号リール対応機でも構わないが、目的は「テープにある自分の声を聴くこと」なので、同じ機種の動作品を買った方が早そうに思う。それは貴重な経験だけれど、幼い頃の自分の声を聴くためだけに、オークション価格2万円を払うべきか、単純に迷っている。TC-900という古い機器が逃げるわけでもない。しばらく考えよう。

November 5, 2024

-

SONY TC-900(2/3)

>なぜこんな思い出話かというと、実家にSONY TC-900という>オープンリールテープデッキと10本ほどのテープが残っていたからだ。TC-900というのは、昭和40年頃発売になったSONY製のオープンリールテープデッキ。だだ自分はこの機器に全く詳しくない。空箱や付属ケーブルもとってあったが、説明書まではなかった。ネット検索すると、どうもTC-900は3号(3.5インチ)直径約9cmリール対応の、1960年代に出回っていたポータブル・テープレコーダーのようだ。 単一の乾電池4本でも駆動可能らしい。通常は9.5cm/秒だが,ヘッドカバーを外し、更にキャプスタンのカバーを外して径を小さくすることで4.75cm/秒にも対応するらしい。"らしい"ばかりなのは、全てネット情報なのと、実家の実物が動かなかったから試せていないため。昭和40年発売なら60年前の製品だから、動かなくてもそれは致し方ない。50年近く実家の押し入れにしまわれていたとはいえ、経年劣化は当然だった。ケーブルもベタベタでそれはそれで長時間は使えないだろう。いくらオーディオマニアでも、普通ならそんな古い機器は捨てましょうだが、わざわざ自宅に引き取った。10本のテープに、「私の声が録音されている」と言われたからだ。昭和40年、そしてその数年後だと、正に自分が生まれた直後の可能性が高い。今ならケータイやデジカメで簡単に我が子の音声映像を撮ることができる。が。同然当時そのようなものはない。8mmで録画した大阪万博の自分の姿を見たことがあるが、8mmには音声が入らないのだ。この3号テープに自分の声が録音されていれば、初めて乳幼児の頃の自分の声を聴くことができる。10本のテープ全てに自分の声が録音されているとも思わないから、残りに何が入っているかも気になる。これは聞いてみたい。ただ、動かないので、いったん分解は必要だな...。ダメもとで。

November 3, 2024

-

SONY TC-900(1/3)

最近、カセットテープやデッキが再び人気で、オークションでもそこそこの値がついているようだ。当時よりも値が付くのは、今は製造していないからだろう。オープンリールテープもオーディオマニアには音がいいと人気だ。確かに2トラ38といわれるステレオ38cm/s(15インチ/s)以上のスペックは音がいいかもしれない。自分は約40年前、高校生の頃は19cm/s(7.5インチ/s)のオープンリールを普通に使っていた。学校の放送機材もオープンリールデッキだった。学校でこうだったのだから、これら普通に街中で売られていたということだ(編集するためのスプラッシングテープや専用のハサミや消磁器などの周辺機器も含めて)。これが1980年代中頃の話。当時もちろんカセットテープはあったし、録音用として、あるいは市販のミュージックテープはほぼカセットテープに移行していたから、テープのメインであったことは間違いない。CD登場ギリ前は、オーディオマニアのソースは、順不同で オープンリールテープ、カセットテープ、レコード、FMだった。今回の話とは違うが、FMは今のストリーミングみたいなもので、ホントにメインはFMだったな。自分も実家にFM専用のアンテナを建てていたっけ。さて。上記に書いたが、オープンリールテープには規格が色々あった。詳しくはWikipediaを見た方がよいが、テープの走行スピードには4.75 cm/s(1.875インチ/s)、9.5 cm/s(3.75インチ/s)、19 cm/s(7.5インチ/s)、38 cm/s(15インチ/s)、76 cm/s(30インチ/s)といった種類があり、テープ幅も一般的な1/4インチのほか、1/2インチ、1インチ、2インチなどが存在していた。なぜこんな思い出話かというと、実家にSONY TC-900というオープンリールテープデッキと10本ほどのテープが残っていたからだ。

November 2, 2024

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- パソコンニュース&情報

- 【究極のコンパクトモバイル】ノート…

- (2025-01-26 17:44:17)

-

-

-

- しんくぱっど

- X1 Carbonのパスワードを解除したい(…

- (2025-01-26 11:18:20)

-

-

-

- ジャンクパーツ

- 秋原他でのお買い物250111ハーフその…

- (2025-02-15 18:03:22)

-