-

1

向島のお土産…梅鉢屋の江戸野菜菓子

向島百花園で、友人から勧められたお土産。ちょっと珍しい、野菜の砂糖漬けです。人参、大根、蓮根、ゴボウ、しょうが、ふきなど。およそお菓子にはなりそうにない野菜たちですが、ちゃんと甘いお菓子です。江戸時代からの伝統のお菓子だそうです。果物の砂糖漬けと違い、素朴な野菜の風味が感じられる。箱に詰めあわされた様子も、色や形が宝石のようで美しい。(上の画像は、少し食べてしまったので隙間が空いてますが)梅鉢屋さんの本店と、向島百花園、江戸東京博物館、東京スカイツリーの東京ソラマチ、と4か所でしか買えないのもレア感あり。小ぶりのお菓子なので、お江戸の手土産によさそう。

2017年01月28日

閲覧総数 4631

-

2

ロシア料理のランチ

ミニ同窓会で新宿へ。新宿駅南口ミロード8階の「マトリョーシカ」。少し目先を変えてロシア料理です。ロシア料理と言えばボルシチ。シチューのつぼ焼き。冷めないようにパン生地でふたをして焼くのですね。中身はクリームシチュー。ふたのパンが主食代わり。シチューに浸して食べる。ここは駅ビルの上で、お値段もセットが1000円台とお手軽なので利用しやすい。窓からは新しくなった新宿駅南口周辺が眺められます。しばらく来なかったら、新しい高層ビルが建ったり、高速バスターミナルができたりと、きれいになった新宿駅南口でした。

2016年09月04日

閲覧総数 128

-

3

桜田門外の変ツアー*1

年に2~3回、高校の同期メンバー中心でミニツアーを企画しています。わりに、興味の持ち方が似ているメンバーなので、歴史探訪+ちょっとおいしいもの、的なツアーを考えるのですが、頭をひねるのも楽しみ。昨日23日は、{大沢たかおくん主演!映画「桜田門外の変」公開記念ツアー}を実施。事件の関係地をめぐりつつ、日本のこれからを考えよう、という壮大な(笑)ツアーと相成りました。桜田門外の変、について。・・・1860年3月3日、時の江戸幕府大老(現在の総理大臣とお考えください)井伊直弼が、水戸藩(現在の茨城県を治めていた、徳川御三家のひとつ)の浪士たちに、江戸城桜田門付近で襲われ暗殺された事件。当時、日本は、開国(外国との交渉を広げ、貿易も行う)か、攘夷か(これまでどおり鎖国を続ける)で国内の世論が真っ二つになる状況下。それに、徳川将軍家の跡継ぎ問題も絡み、政治的に混迷を深めていました。大老井伊直弼は、日本の開国を断行。各国と条約を結び、貿易も開始します。開国に反対する勢力の弾圧も行いました(安政の大獄)。弾圧された反対派が一挙にテロ行為に走った、というのが、ざっくりいえば、この事件のあらまし。結果的には、この事件をきっかけに明治維新が早まったとも考えられます。 まずは、井伊直弼さんのお墓参りから。井伊家の菩提寺、世田谷にある豪徳寺です。小田急線豪徳寺駅下車徒歩10分くらい。閑静な住宅地を歩くと。京都の大寺院かと思うほどの、見事な松並木の参道です。門構えも立派。井伊家は、彦根(滋賀県)藩主で、徳川家康公以来の重臣として、特別の格だった家。三重塔があります。お庭も広く、紅葉がちょうど見頃。こちらのお寺には、「招き猫伝説」があります。・・・その昔、貧乏寺だった豪徳寺。ある住職が猫をとても可愛がっていた。あるとき、立派な武士の一団が来て、「この寺の門前で猫が手招きするので、不思議に思って訪ねてきた」と。住職が武士を奥へ招いてお茶など差し上げるうちに、突然空が曇り、激しい雷雨となった。「武士は、この雷雨をさけることができたのも猫のおかげ」と非常に感謝し、以後、この寺を保護し菩提所とした。この武士が、彦根藩主井伊直孝(江戸時代はじめ頃の人)であった。というわけで、招き猫発祥のお寺なんだそうです!実は、彦根城の超人気キャラ「ひこにゃん」も、この招き猫伝説をヒントに誕生したそうですよ。もちろん、ひこにゃん、井伊家のお墓参りにここ豪徳寺にもご訪問。 井伊家代々のお墓のある一角に、直弼公のお墓もあります。実は、直弼公、水戸浪士の襲撃計画を知っていたようですが、それを意に介さず、江戸城に登城しました。おそらく、政治的に難しい決断をした以上、命も危ういことになるのは覚悟のうえということでしょう。やったことの是非や結果の評価はともかく、その覚悟は立派。ひょっとして直弼公、現代の政治家たちをご覧になって、泉下でお嘆きではなかろうか?と。さて、招き猫のお寺豪徳寺、の周りの商店街も、ねこちゃんをキャラクターにして街を盛りたててます。オリジナル猫グッズを作っている雑貨屋さんもあれば、いろんな猫グッズを売っているお店も。世田谷区、というのは、こういった地元商店街がいい雰囲気で頑張っている街が多く、とてもうらやましい感じがします。やはり、住みたい街の上位にあがってくる区だけのことはあります。

2010年11月23日

閲覧総数 7

-

4

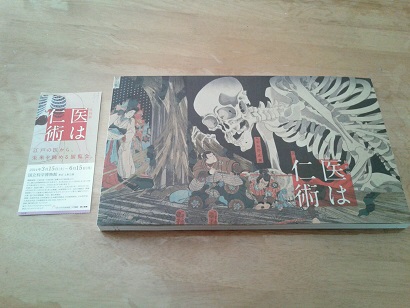

「医は仁術」展

国立科学博物館「医は仁術展」に行く。タイトルから推察できるとおり、TBSドラマ「JINN-仁」を踏まえた企画です。(当然、TBSも企画に参加)そして、当然期待もできるでしょう、大沢たかおくんがナビゲーターをつとめております。イヤホン展示ガイドのほか、イントロダクションのショートムービーにもご登場。いやいや大沢くんだけで行ったわけではないですよ。(笑)非常に見ごたえありでした。1時間では足りないくらい江戸時代の古文書や資料が中心で、かなり文系、歴史寄りの展示。杉田玄白とか、緒方洪庵とか、教科書レベルの人たちの偉業がなされるためには、とてもとても広いすそ野があったことが、よくわかります。偉大な業績は、一人の天才が生み出したわけではなく、多くの人々の、失敗も含めての積み重ねや、いろいろな協力があってのことなのです。あなたがやってることが、なんの役に立つのかなあ、と思うこともあるでしょう。でもきっと、いつか何かの大きな成果につながるんですよね。図録も素敵これは、江戸時代後期の歌舞伎の一場面を描いた浮世絵。描かれた骸骨が実に正確なのは、解剖図が一般庶民レベルにまで広まっていたということ。針治療練習のための経絡人形。BSで放送している韓国時代劇「馬医」で、主人公の医学生が、同じような人形を使っていた。医学の基本はどこの国でも同じ。

2014年03月21日

閲覧総数 28

-

-

- 日本全国のホテル

- 【滋賀】びわ湖畔 おいしい湯の宿 …

- (2025-11-26 10:25:42)

-

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…

- (2025-11-26 00:10:04)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 …

- (2025-11-24 00:00:13)

-