PR

X

Category

料理 つぶやき 日記

(150)ユマニチュード 支援介護 家庭内介護 料理

(26)ちょっとだけ心理学 支援介護 家庭内介護 料理

(50)介護 家庭内介護 日記 つぶやき 料理

(65)ポジショニング 支援介護 家庭内介護 料理

(19)認知症 支援介護 家庭内介護 料理

(13)関節 骨 支援介護 家庭内介護 料理

(8)健康寿命 つぶやき

(16)つぶやき 日記 2

(16)日記 月の庵から

(0)リハビリ 認知症改善 支援介護 家庭内介護 料理

(37)教育 子育て 成長の心理学 介護 料理

(20)家庭内介護 支援介護 料理 生命 物理 科学

(13)痛み 支援介護 家庭内介護 料理

(10)サルコペニア 支援介護 家庭内介護 料理

(8)介護の現実 支援介護 家庭内介護 料理

(13)医療 支援介護 家庭内介護 料理

(28)人体 支援介護 家庭内介護 料理

(19)宗教 支援介護 家庭内介護 料理

(1)浮腫 支援介護 家庭内介護 料理

(4)健康寿命 料理 つぶやき

(2)仮想通貨 資産運営 び~あらいぶ FFM-BEALIVE

(1)AI

(1)FFM-BEALIVE

(0)FFM-BEALIVE 料理

(1)人生、生きる、心理、物理、科学、自然、教育、AI,料理、介護、家庭内介護、認知症

(44)Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

カテゴリ: 人体 支援介護 家庭内介護 料理

ホルモン野菜炒め ニンジン キャベツ モヤシ 玉ねぎ ニラ ニンニク

ホタテムニエル

支援介護を考える R2 人体の根本を知る

ホルモン野菜炒め ニンジン キャベツ モヤシ 玉ねぎ ニラ ニンニク

ホタテムニエル

支援介護を考える R2 人体の根本を知る

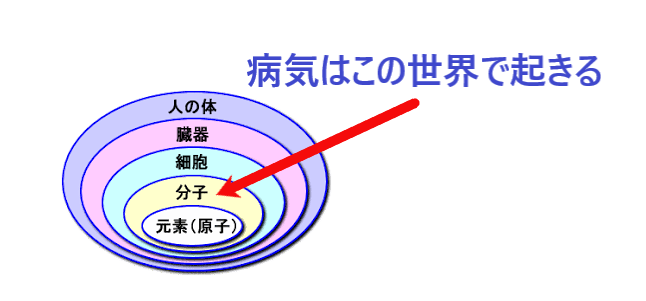

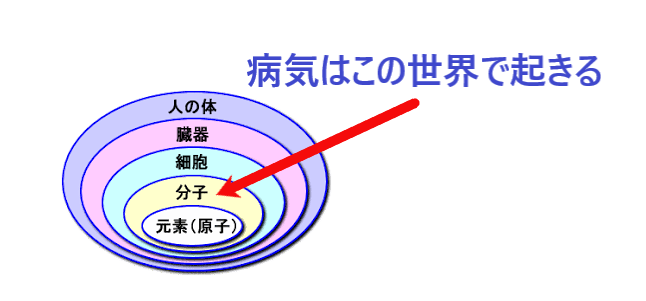

人も原子の集合体

この世界は原子の集合体

地球その物を含め、全てのモノは原子の集合体で、原子は約110種類

原子と原子で出来た一つのモノを 分子

と言って、分子の元となる原子たちを 元素

と言う

例えば、水の分子を分解すると酸素原子1個と水素原子2個に分けられる

水の元素は酸素と水素だと分かる

人を分解して元素を見てみると

人間はその 60%が水

といわれ、水を除くと 炭素原子が50%

酸素原子が20%、水素原子が10%、窒素原子が8.5%、カルシウム原子が4%、リン原子が2.5%、カリウム原子が1%などから構成され、炭素原子を主要な構成成分とした生物で有機物だと分かる

多細胞生物である有機物生命体を 維持

するには、色んな仕組みが必要になる

例えば、呼吸で消費の多い酸素などを取り込み、枯れてしまわないように水を常に補給する

動物の場合は体を 動す

だけでも気が遠くなるような仕組みとプロセスが有る

特殊な細胞以外は 寿命

が短く、死んでしまう前に自分の 遺伝子

という設計図でコピーを作って再生を繰り返しながら生命をつないでいる

どれを取っても大切な意味と役割が有って、何処かが 上手く働けず問題が起きてくる

事を 病

と言っている

生命のメカニズム

60%を占める水の役割

細胞内液40%、細胞外液20%、細胞外液の15%が間質液、5%が血液(血漿)

物資の運搬

人の場合は37、000、000、000、000個の細胞全員に必要な物資を 送る

必要が有る

体内や細胞の中が空洞だと物質は 重力

の力で落ちてへばりついてしまうか、傾きで転がる事しかできない

生き物にとって都合の良い 物質移動

が 水の 流れ

や 浸透圧

によるもの

血液

や リンパ液

など水分子の化合物を 体液

と言い、栄養や酸素、免疫細胞などを流して運搬する仕組みになっていて、心臓とふくらはぎの筋肉がポンプの役割をしている

筋肉がゆるんだり縮んだりする

運動で血管などのクダが絞られる感じで流れができる他、体内では 浸透圧

と言う液体の濃さや分子の大きさで物質移動が起きている

特定の働きをするための胃液、唾液、胆汁などの他、用途が変わったところで鼻水や涙まで様々なものが有る

リンパ管疾患 岐阜大

リンパ管疾患 岐阜大

水圧による形状維持

リンパ管疾患 岐阜大

リンパ管疾患 岐阜大水圧による形状維持

擦れ合っったりとか、潰れたままなんて事になると物資運搬できないだけでなく 故障や破損

(病気 閉塞・癒着・硬化・梗塞・消耗)

の原因になる

病気

の多くは 水分の不足で体の仕組みが上手く働かない

ことで発症する事は分かっている

どこの施設でも水分摂取は優先なのですが、それでも 『CT検査で血管がつぶれてた』

なんて実例も有ったので要注意です

逆に 水依存

や 水中毒

と言った症状や病気が有ったり、腎臓機能が働かなくなると体から水分を抜かないと死んでしまう様な事が起きてしまう

水の圧で形状が保たれていたり、潤滑液に使われたりと、生存には水・H 2 O が必要だと分かる

成人ならば毎日 1.2~2.0ℓ

を補給すれば良いとされているが、 水分調整は難しい

と考えておいた方が良い

水分不足=脱水症状

2%~ のどの渇き 運動能力が低下

3%~ 強いのどの渇き ぼんやり、食欲不振など

4~5% 疲労感や頭痛、めまいなど

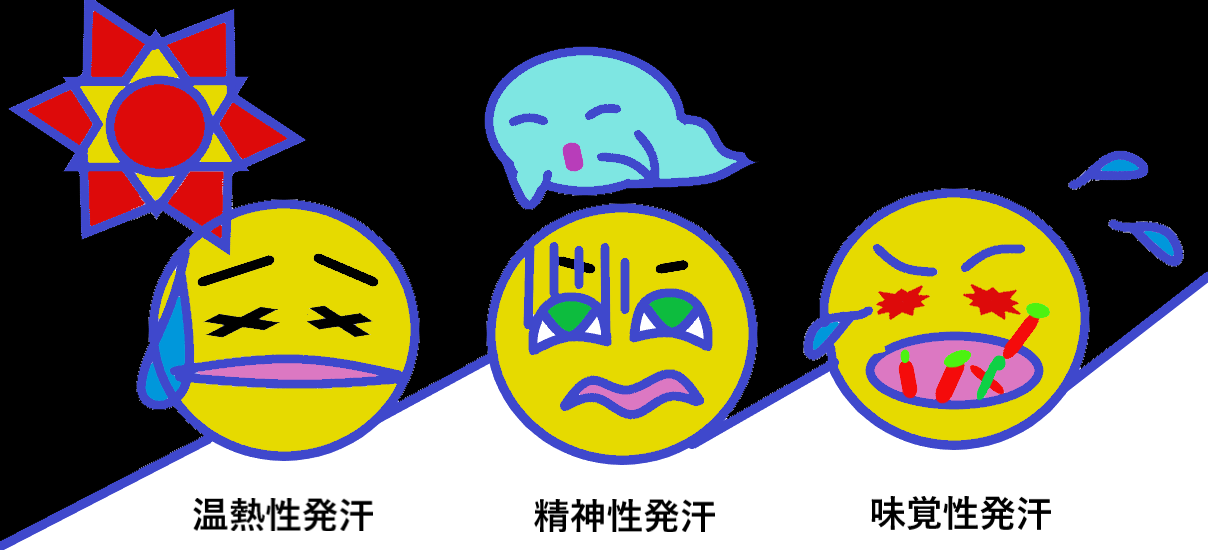

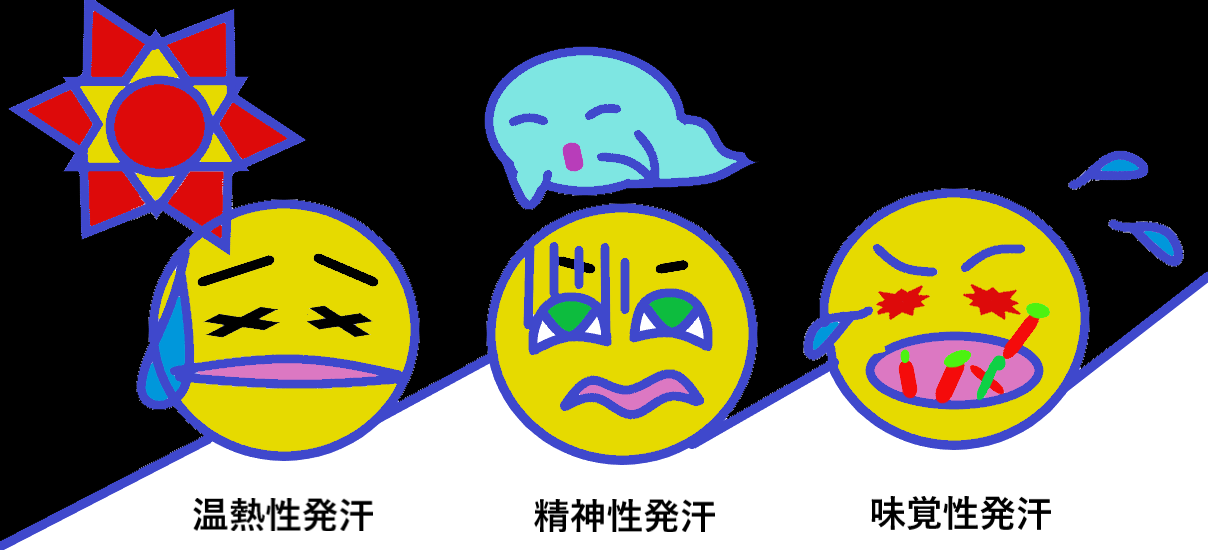

体温調整

血液の 水冷式

ラジエター

発汗

表皮から体の水分を出し 気化熱

を利用して体を冷やす

頭皮と足の裏

が発汗を得意とする

水分は 胃の中で20~30分滞在

し、 腸の吸水能力は一時間で800ml

程度とされているので早めの補給開始と細目に摂る事が重要になる

熱中症

ラジエターや発汗機能が働かなくなったり追いつけなくなって、熱によるダメージを受けた症状

脳は約42度でタンパク質の熱反応

が起き、卵の白身のように固まっていくのが分かっている

こもり熱

厚着や布団で熱がこもり気化熱による発散ができずに体温が上がってしまうと、38度くらいは普通に上がる

あらゆる刺激(化学反応や物理反応)が自律神経を刺激しますが、

熱の移動によっても血圧や心拍数、呼吸などに影響を及ぼす

そこに 明確な基準 はない

体内の仕組 みが働くとも限らない

見落とす ことも多い

そこに 明確な基準 はない

体内の仕組 みが働くとも限らない

見落とす ことも多い

なので赤ちゃんや高齢者、体力が落ちている状態では非常に危険です

震え

たとえば、水の中で遊んでいたり、たくさんのオシッコが出ることで体温が下がったとき、いきなり 冷たい風

が吹きつけたときも震える

水に触れたり冷たい風の 刺激で間違って反応

し膀胱が収縮してしまうとオシッコをもらすことになるし恐怖で冷や汗をかいたり失禁をすることもある

大した事でなければ震えは止まる

大した事でなければ震えは止まる

高熱

の前触れ

体温を上げるための 緊急指令が出ると体を震わせて体温を上げるメカニズム

「振戦」

体内のウイルスや細菌などの増殖によって 免疫機能を優位にするため

など設定された温度、目標達成するまで止まらないと言われている

激しい体温上昇でオバーヒートから身を守るため発汗が始まると体内の水分を大量に消費する

基本的には常温、体温に近い水分を細目に摂る

いっきに飲むと吐いてしまう事が有る

さて、 震えている

のだから当事者の脳も見ているがわも 寒いと感じている?

が、高熱の前触れなので、ただ 温めるという発想は危険

だという事が分かる

対応を間違えて毛布を重ねてくるむなど、危険な事を平気でしてしまう人は多い

汗を拭きとるドラマなどのシーンは愛情表現みたいになってますが、体温調整している間の汗は拭き取ってしまわない方が良いという事が見えてくる

体内濃度の調整

殆ど自覚できていませんが、体は外の影響を受け、常に 化学反応

が起き 物質変化

が起きています

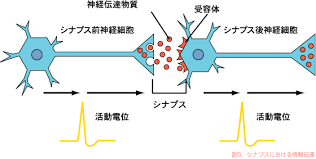

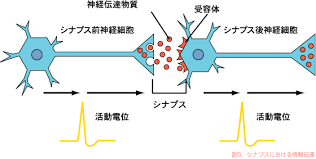

体内の環境を一定に保つための仕組みを働かせるには、 情報を受け取るセンサー

が必要です

感覚受容体

と言われ、反応や変化が起きた時の微弱な電気が神経を伝わり、情報はパルスとして(電気信号)全身を行ったり来たりする

その情報をもとに回路に働きかける様々な 伝達物質

が放出されるが、基本的に 浮遊

しながら目的地に到達する

例えば、脳では脳脊髄液が有り脳内物質を放出する器官と受け取る受容体の間には距離が有る

細胞内では細胞液、細胞核液が有り、 アミノ酸プール

と言って タンパク質合成

の材料や 遺伝子の塩基

も水と言う液体の中で浮遊している

ただ何でも有れば良いのではなく、混雑して互いの働きを妨げても困る

それぞれの エリアに必要な物資

が届く仕組みがあり、 適した環境

に 濃度

と言うものがある

水路である血管内だと水分不足で血液が濃くなれば物理的に粘性を持ち流れは遅くなる

分岐点や曲がり角ではモノが詰まりやすくなったり血栓などの塊ができやすくなる

脳梗塞や心筋梗塞、血行障害は痛みや痺れを誘引する

濃度が薄くなりサラッとして流れが速くなれば激流の被害が出てくる

血管が硬化し、血管壁に厚みの差ができて閉塞や吹き溜まりに成長すれば、動脈硬化や内出血が起こりやすくなる

一定の水分で満たされ適度な濃度

で有る事が大切だと分かる

そこは血管に備わったセンサーから送られるパルスで調整する仕組みになっている

脳に到達すると心臓や腎臓に働きかけ血圧や体内の水分量を加減する

重症化し要支援介護につながる病気が多い事から、やはり 水分は重要で調整は難しい

と分かる

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[人体 支援介護 家庭内介護 料理] カテゴリの最新記事

-

bing の チャットAI 神経 2023/08/07

-

喰う2 平穏とは何か? 2022/02/20

-

昔ながらのチャーハン 人体のメカニズム… 2021/11/12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.