さいきょうじ と ひろせたんそう

西教寺 を訪う

広瀬 淡窓

きおう じょうるいてきろ あき きのう えいゆう いず ところ もと

亀王の城 塁 荻蘆の 秋 昨日の英雄 何 れの処 にか求めん

ちょうこう むか おうじ だん な たんせい げっしょくうれ た

長 江に 向って往事を談ずれ莫れ 灘声 月色 愁いに堪えず

詩文説明

亀山上皇の御代に築かれた防塁も、今では崩れて荻や蘆がぼうぼうと生い茂っている。このような有様の中からでは、昔、ここ博多湾に二度に渡り元が攻めてきて神仏の祈願と共に、国を挙げて武者たちは怯まず勇猛に戦った激戦のことなど想像もできない。川を見ながら、往事の戦の事を話すのはやめよう。往事と少しも変わらない川の流れと月の光とが、私の心にものの憐れを感じさせ、堪えられないほどである。

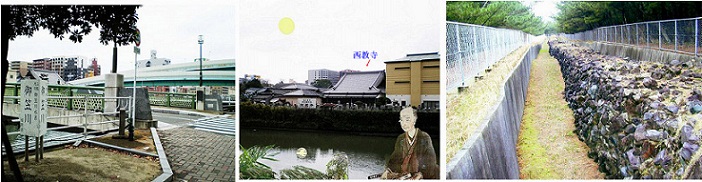

1、御笠川 2、御笠川の川向う岸に見える西教寺。川岸には

(

手前に荻蘆を作る

)

荻や蘆が生い茂っていた・往事と変わらぬ水の流れを見つめる広瀬淡窓

3、福岡市今津元寇防塁

(

戦の跡

)

。

※元寇防塁=長さ

20

キロに及ぶ石塁を築いていたが 現在も福岡市(博多)に数ヶ所に残っています

。

※長江=本来は中国の揚子江のことですが、ここでは御笠川を指しています。

1、「敵国降伏」の宸額

(

亀山上皇の宸筆、一説には醍醐天皇

)

が掲っている福岡市の

箱崎八幡宮の楼門

2、当時外敵を予言した日蓮上人銅像

(

福岡市東公園

)

。立正安国論を著わす。 3、亀山上皇銅像

(

福岡市東公園

)

。当時「敵国降伏」を祈願した。

※往事

(

文久・弘安の役を指す。筥崎宮の海岸に元軍

(

蒙古

)

が押し寄せてきて激戦となり再度の弘安の役には我が国は防

禦の為「執権 北条時宗」が博多湾に防塁を築いた。

作者 広瀬淡窓 (1878 ~ 1856) 天明2~安政3

江戸後期の儒者。名は健、字は子基。号は淡窓、他に青渓、蒼陽、豊後日田の人。父は諸藩御用達商人。徂徠学派の亀井南冥に学び、 1805( 文化2 ) 、家業を弟に譲って、 26 歳の、時書塾桂林荘を開き、次第に入門者が増え、 10 年後に堀田村に移し咸宜園と称した。塾生前後 4000 人に達し、盛んな事九州随一と云われた。門下生には高野長英、大村益次郎、谷口藍田、亀谷省軒、柴秋村、長三洲、清浦奎吾などの逸材が輩出した。頼山陽・梁川星厳田能村竹田などが訪れている。長年の育英の功により天保13年(1842)苗字帯刀を許された。安政3年没。享年75歳