抗争する言語学

プラトンとアリストテレス

プラトンとアリストテレスその結果、これらの多くの言語の音韻に体系的・規則的な対応が認められ、グリムの法則・ヴェルネルの法則としてまとめられた。

合理主義的思想の本場フランスで発展。 規範主義的な性質が強い。 比較言語学の発展 シュライヒャー・グリム

巨匠の言語学サピア

サピアは師匠ボアズからアメリカ大陸の先住民の言語の構造が、それまで彼自身の知っていた言語の一般化が通用しないことを思い知らされた。

言語の個別性、特殊性に光を当て、欧州中心主義から目をさらさせたのが彼であった。

後に彼の弟子ウォーフの名をあわせてサピア・ウォーフの仮説と呼ばれるものは、言語と文化や思考が密接に関わっているとするのはしりである。 サピア・ウォーフの仮説は、大きく二つのレベルに分けて考えることができる。

一つは、いわゆる「強い立場」であり、言語がすなわち文化・社会・思考であるとする立場である。

むろん言語=思考とみなすのは誤りである。なぜなら、もしそうであるならば、言語を越えてのコミュニケーションは不可能となってしまうからである。

もう一つの「弱い立場」、つまり等号の関係にはないにしても、言語と文化や思考とが密接に関わっていることは何らかの形であっても認められるであろう。

比較・歴史言語学の発展は日本にも及んだ。

日本語=ウラル・アルタイ語族説の誕生 藤岡・金田一

日韓両国語同系論(1) 小倉・金沢

1910 日韓両国語同系論 日韓併合の年に著された古典的名著。 日韓両国語同系論(2) 内藤・新村

革命と言語学 ポリワノフとマール

矢尽き刀折れ 河野六郎 村山七郎

38度線の両側で 李基文 金芳漢

ポツダム宣言の受諾を受け、朝鮮半島からは日本人は引き上げ、朝鮮半島の人たちの手によって研究が開始された。

それまで日本で研究していた者や、旧京城帝国大学出身者によるものである。

戦後の韓国における歴史言語学の一つの到達点を示したのが李基文の「国語史概説」である。

李は、朝鮮戦争時には釜山でソウル大学の卒業式を迎えるなど苦難をなめつつも、韓国語歴史的研究の権威にまでなった。

金芳漢は「韓国語の系統」を著し、アルタイ諸語との対比を進めた。

経験主義と合理主義 チョムスキー グリーンバーグ

1957 syntactic structures

1965 aspects of the theory of syntax

1981 lectures on government and binding

1995 the minimalist program

従来の構造主義・行動主義言語学を批判して、超合理主義・演繹主義的な革命的アプローチが登場した。

言わずと知れたノーム・チョムスキーの「変形生成文法」である。

ノーム・チョムスキー

ノーム・チョムスキー1950年代の「認知革命」

壮絶な論敵たちの論争を経て生成文法は著しい変転を見せつつ発展を遂げた。

対する「言語普遍性」を追求するもう一方の立場が現れた。

ジョゼフ・グリーンバーグに主導される経験主義的な立場を重視する近代的類型論である。

グリーンバーグは世界中の言語を詳細に帰納的に調査し、SVO、SOVなどの語順と関係節や動詞・助動詞の順序が体系だった相互関係にあることを明らかにした。

著しい発展を見せる生成文法の枠組みにおいても、チョムスキーへの反発は起こってきた。

その一つが生成意味論である。

生成意味論者は、意味論に重点を置き、統語論と意味論とを高次元において統合をころみた

そこには認知言語学の基本的な枠組みの萌芽を見出すことができる。

認知・機能主義言語学の発展

この歴史的由来からして生成文法に対するアンチテーゼであった認知言語学は、積極的な連帯感や、共有されるテーゼなどがあるとはいいがたいものであった。

好意的に解釈すれば、生成文法に対抗する理論を練り上げているところ、とでも見ることができる。

ラネカーやレイコフら、もともと生成意味論者によって認知言語学という領域は開拓され、確立されつつある。

認知言語学は、それまでの変形や派生、また表層・深層構造の区分などの概念を破棄し、また言語を自律的なものでなく、一般的な認知能力との関連からとらえようとする。

このような枠組みから、家族的類似性やプロトタイプなどの概念を導入、発展させ、生成文法と対立するものとされる潮流を形成した。

興津(1976)は、言語学史を振り返り、二つの対立軸が常に存在していたとみる。

パラフレーズすればそれはまさに帰納と演繹であり、畢竟、それはあらゆる人間の知的行為に表われるものである。

とすれば、ヘーゲルが大陸合理論とイギリス経験論とを止揚したように高次元での統合は可能かもしれない。

しかし、人が言葉を持つ限り、また言語に魅せられた人間のある限り言語学の営みは続くであろう。

参考文献 ラグナロックへ

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

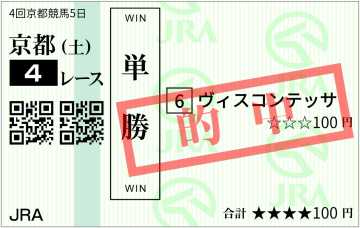

- 楽しい競馬・やっぱり馬が好きっ!!…

- クリスチャン×エムズビギン

- (2025-11-24 08:41:20)

-

-

-

- 高校野球

- 神宮大会で九国が初優勝!来春のセン…

- (2025-11-19 22:45:59)

-

-

-

- ★フィットネスクラブ通ってる人♪

- コンプレッションパンツ です

- (2025-11-09 19:50:57)

-

© Rakuten Group, Inc.