子どもたち~ゆるしと信頼

ガーナの小学校の話(ジャンポルスキー『ゆるすということ』サンマーク出版、pp.119-20)。この小学校に手に負えないほどのわんぱくな10歳の少年がいた。誰からかまわず喧嘩をふっかけ、彼がいくところ必ず何かが壊された。ある日、担任の先生の金を盗もうとしたところを見つかった。このような場合、この学校の慣例では、少年は全校生徒の前で杖で打たれることになっていた。見せしめにし、その後退学処分となるのである。

全校の職員と生徒が杖打ちの行なわれる体育館に集まった。少年が姿を現した時、生徒たちが一斉に「ゆるそう!」と叫んだ。少年はみなをじっと見ていたが、やがてしゃがみこみ、すすり泣きを始めた。

彼は杖を打たれることも退学処分を受けることもなかった。その日から、彼が喧嘩をしたり、盗みを働いたり、何かを壊して人に迷惑をかけることはいっさいなくなった。

「見逃すわけにはいかない」のはたしかにその通りだが、この話が伝えるように、その後どんなふうに子どもとかかわるかによって、その後のことはずいぶんと変わってくるだろう。

また、別の本で、ある人がこんな話をしてくれた、と次のような逸話を紹介している(『ゆるしのレッスン』p.19)。

「私の友人に二人目の赤ちゃんが生まれました。ある夜、三歳になる長女が両親に『赤ちゃんの部屋に一人で行かせて』とお願いした。

ここでコメントを加えるなら、日本とは違って小さな子どもも一人で寝るということ。朝、子どもの部屋のどの高さから泣き声が聞こえるかで寝ているか起きあがっているのかわかる、とあるアメリカのエッセイストが書いていたのを覚えている。

両親は姉が赤ちゃんにやきもちを焼いていたずらしたらどうしよう、と一瞬ためらった。しかし寝室にはインターホーンがあって声が全部聞き取れるので心配はないだろう、と判断した。

姉は足を忍ばせてベッドに近づきこういった。

「赤ちゃん、神さまってどんなだったかしら。私、忘れかけているの。教えて」

ここでジャンポルスキーのいうのはわれわれが神についての記憶を失いつつある、ということだが(プラトンのいう「忘却の水」の話を思い出す)、僕が見たいのは、親が子どもを信頼するのはむずかしいということである。『A.I.』のデイヴィッドは問答無用で父から叱責を受けた。デイヴィッドの顔が悲しみに歪むシーンは印象的だった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY3

- (2025-11-22 19:22:48)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…

- (2025-11-26 21:00:05)

-

-

-

- 最近、読んだ本を教えて!

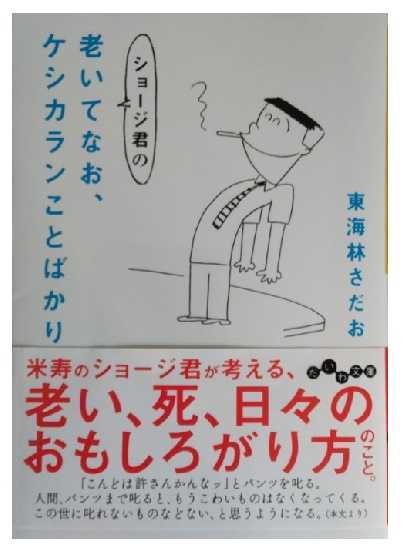

- ケシカラン こともおもしろがれる じ…

- (2025-11-27 10:58:21)

-

© Rakuten Group, Inc.