全95件 (95件中 1-50件目)

-

移転

本日より、楽天からエキサイトに移転。データの移行は完了していないものの、日付の区切りも良いので・・・。移転先狐記楽天よりもデザインの自由度が高く、広告もないのでよりシンプルにページ構成をする事ができる、というのが最大の理由だが、アフェリエイトでの稼ぎを目当てにしたサイトの訪問者が後を絶たないのでそれが不愉快になってきたのも移転の理由の一つだ。アフェリエイト目当ての自動巡回ソフトの足跡を気にする必要は全くないとは思うが、それでもやはり、目障りではある。目障りなものがないサイトのほうが、気持ちよく管理もできるというものだ。今度のサイトは、難を言えば少々重いことだが、どうしても気になるようだったら、また別のところに移転するだけのこと。

2005.07.01

コメント(1)

-

この夏の映画

最近、話題の邦画が立て続けに上映されている。しかし残念な事に、原作や前評判で期待していた作品もNetで予告編を見ただけでガッカリしてしまうものもあり、なかなか映画館まで足を運べていない。そんな中、『魁!!クロマティ高校』、"あの"マンガが映画化されると聞いて驚いた。『ロード・オブ・ザ・リング』とは違う意味で映画化不可能な作品だと思っていた。実際、あれはマンガだからこそ雰囲気があると思っていたが、主人公・神山の配役を見て・・・これだったら雰囲気のある作品になるかも。もっとも、元が元だけにどこまで期待しても良いものかは微妙だが。→魁!!クロマティ高校THE★MOVIEこの映画に関連して、元巨人の選手、ウォーレン・クロマティが「無断で名前を使用された」として、製作会社に映画の公開禁止を求める仮処分を東京地裁に申請する、という「ひょっとしてこれもギャグなのか!?」というような事態になっているようだ。確かに、自分の名前をこの種のネタに使われるというのは、複雑だろう。ところで、「竹之内豊」とか「瀬戸内ジャクソン」とか「フレディ」とか「メカ沢新一」に関しては問題にならないのだろうか・・・。

2005.06.30

コメント(2)

-

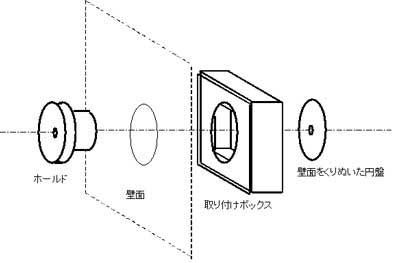

プライベートウォール【13】~インナーホールド取り付けボックス~

3D壁にT-wall社製のインナーホールドを付けるための取り付けボックスを製作した。主な材料は2×4材と5.5mmの合板。2×4材を10cmと18cmにカットし、これを組み合わせて内径が10cmの枠を作る。これに5.5mm合板の中央にφ12.5cmの穴を開けたものを接着する。5.5mmの合板を貼るのは、ホールドの外縁の厚みが20mmあるので、厚さ15mmの壁面よりも厚く、そのまま取り付けるとホールドの外縁が壁面より飛び出してしまうからだ。ボックスは予め壁面に開けておいたφ12.5cmの穴に合わせて、表からビスで接合する。この時にできた円盤の中央に穴を開けて、爪付きナットを打ち込み、ホールド取り付け時にはこの円盤を裏側に当てて、ボルトを締めこむ。-----インナーホールドは、文字通り壁に埋め込むホールドなので、一般的なホールドと異なり、壁面の外に"飛び出していない"形状にする事ができる。そのため、ホールドそのものをピンチグリップで握る事が不可能になり、微妙なホ-ルディングが可能になる。

2005.06.28

コメント(2)

-

プライベートウォール【12】~マット設置・その2~

半日掛けて、近場のリサイクルショップや家具屋を駆け回り、ベッドのマットレスを買い集めて敷き詰めた。最終的には、ほぼ全面がベッドのマットレスを2重に敷くことができた。集めたベッドのマットレスのサイズは、シングルだと幅約1m×長さ約2m、セミダブルだと幅が1.2m前後で、幅3.5mのスペースに敷き詰めるにはサイズが中途半端だったが、2枚、ないしは3枚を並べるとシングルかセミダブルのサイズになる小型のマットを2組手に入れることが出来たので、これを活用し、隙間にはウレタンの小さいマットを詰めた。上層には、シングルサイズのマットレス+前述の小型マットレスの組み合わせで、ほぼ完全に隙間なくマットを設置する事ができた。この上にゴム引きの1.8m×4.5mのシート(工事現場で目隠しに使っているような丈夫なもの)を2枚敷いて完成。当初は、古いパンチカーペットの使用を検討していたが、ホコリやチョークが溜まったり、掃除が面倒だと思ったので、まずはこのシートを使ってみることにした。シートであれば、掃除は軽く雑巾掛けするだけでOKのようだ。また、白いので、壁全体が明るくなるのもありがたい。厚手のウレタンマットが2枚余ったので、これはエキストラマットとして利用する予定。これでルーフや壁最上部からの激落ちや不意落ちにもほぼ完全に対応できるだろう。

2005.06.26

コメント(2)

-

ミヤマクワガタ

夏本番を前に、今シーズン1匹目のクワガタを発見。この辺りは、ミヤマクワガタやヒラタクワガタが多いようで、ノコギリクワガタやコクワガタはあまりいないようだ。いずれにしても、近年は以前ほどは多く見かけなくなった。周囲を見渡せる範囲では、クワガタの生育に影響を及ぼすような大きな環境の変化は感じられないのだが・・・。むしろ、もっと大きなスケールでの環境の変化が原因なのだろうか。-----みやま-くわがた【深山鍬形】クワガタムシの一種。大形で雄は体長約6センチメートル。暗赤褐色ないし黒褐色。雄の大顎(あご)はつの状に発達し、内側に歯をもつ。七~八月に樹液に集まる。日本各地の平地・山地にすむ。大辞林より-----

2005.06.25

コメント(3)

-

プライベートウォール【11】~マット設置・その1~

ホールドもある程度取り付けられたので、そろそろと思いマットの設置を開始。できれば、ホールドを付け終わってからマットを設置したかったが、規格品のマットを使うわけではないので、予めマットの高さがわかっていないと足用ホールドがつけづらいので、設置を開始した。マットは知人やリサイクルショップをまわってかき集めたベッドのマットレスや寝具用の3つ折れマットレスを使用。これを隙間なく敷き詰めていく。幸い、ソファー用のコンパクトなマットレスがあったので、それで隙間を埋める事によって、完全に隙間をなくす事ができた。問題は、マットの衝撃吸収能力だったが、実際に落ちて試したところ、ウォール最上部で不安定な姿勢から、あるいは、ルーフで背中から落ちるとベッドのマットレス1枚では底まで落ちてしまい、非常に危険であると判断。足から落ちれば受身も取れるが、背中から落ちた時には、目から火花が出るほど痛かった。やはり安心して落下できるようにしたいので、ベッドのマットレスを2枚重ね、あるいは、ベッドのマットレス+3つ折れマットレス(ウレタン製)を重ねることにした。これならば、かなりの激落ちにも対応できると思う。ただし、ベッドのマットレスはスプリングによって衝撃を吸収しているため、反発力も強く、気をつけていないと落下時に跳ねてしまうのでちゃんと着地態勢を取らないと、マットの外に跳ねて行く可能性があるので要注意。-----マットが足りなかったので、近日中にあと数枚を入手して、上にシートとか古絨緞を敷いて完成の予定。できれば、ウレタンマットでエキストラマットを用意できると安心できるだろう。

2005.06.24

コメント(2)

-

プライベートウォール【10】~ホールド取り付け(バルジ・ルーフ)~

いよいよホールドの取り付けを開始。まずはガバ系のホールドを全体に散りばめるために、4~6級程度のウォームアップ用の課題から作り始める。ガバが適度な間隔で全体にあれば、長モノのトラバース課題を作りやすいし、各種作業用ホールドとしても重宝する。一人で登る事が多い以上、限界グレード付近の課題設定をする事は少々難しいので、簡単で長いトラバース課題を作って持久トレーニングをしやすいようにガバを全体に配置しておく。何となくのこだわりで、最初は同じメーカーのホールドだけを使った課題を作成。もっとも最初はホールドが多く、どれを使うか迷ってしまうので、最初からある程度使うホールドが絞り込めて良いかもしれない。とりあえず、ホールドの重複は殆んど無しで8本を設定。インスピレーションが切れたので、今日はここまで。

2005.06.22

コメント(0)

-

ハチに刺されたら

以下は私がハチに刺された時の対処法。1.灰を塗る。 アルカリが良いのか、とにかく灰を水で溶いて刺された周辺に塗るとあまり脹れない。 タバコを吸う人ならば、落ち着くためにも一服つけて、その灰を使うと良いと思う。 灰汁、サトイモの茎の粘液、アロエの樹液も有効。2.冷やす。 アイスパックや氷嚢などで、とにかく冷やす。 脹れを抑えるとともに、冷やす事で痛みを和らげる。3.アナフィラキーショックを警戒する 稀に、ハチに刺される事でアナフィラキーショックを起こす事があるので、 安静にして、その兆候がないか気をつける。注)以上の方法で必ず収まるとは保証できません。 必要に応じて、病院に行ってください。

2005.06.21

コメント(4)

-

ハチの襲撃

草むしりをしていたら、お茶の木の陰にあったハチの巣に触れてしまい、怒ったハチに刺されてしまった。刺されたのは右手の甲を一ヶ所。作業を始める時には、気をつけないとなぁ、と思っていたものの、茂みに隠れて見えない巣には、さすがに気付けなかった。直径5cm程の巣。後で調べてみたら、キボシアシナガバチだったようだ。報復は後日にするとして、ともあれ応急処置を施したので、ほとんど脹れも痛みもなく収まった。

2005.06.21

コメント(2)

-

現代用語のウソ知識【3】

門前の小僧、習わずして経を読む【意味】意味は判らずとも猿真似程度の事はできる。厳密には「門前の小僧、習わずして経は読むが、意味は全然判っていない」という。【由来】門前の小僧は、毎日寺の中から聞こえるお経を耳にするうちに、自然とその真似ができるようになる。しかし、それはあくまでも真似だけであって、そのお経にどんな意味が含まれているのかを永遠に知ることがないという事から。本来、経文とは一言一句に深い意味があり、その意味を踏まえて読み上げているからこそ、お坊さんの読経には価値があるのである。しかし、それらしく囀(さえず)るだけでは、全くありがたみも何もなく、ただのカラオケと同じ事といえる。

2005.06.19

コメント(0)

-

多少は物知りだけど・・・

病院や法律事務所など、ちょっと特殊な専門知識を必要とする職場では、そこに勤務している事務員までが、その専門家のような素振りを見せることがある。職場環境が職場環境だけに、専門知識の断片は頭に入るだろうが、彼らは決して、専門家ではない。しかし、得てしてその知識をひけらかす人は、自分がまるでその分野のエキスパートのような口ぶりで話してくるようだ。彼らはあくまでも「物知り」なだけであって「問題の処理能力」があるわけではないのだが、日々周囲のエキスパートの仕事ぶりを見ているうちに、自分もそれができる人間になったと錯覚してしまうのだろうか。まさしく、"門前の小僧、習わずして経を読む"というところか。

2005.06.19

コメント(0)

-

新技術書に間違い

最近、山と渓谷社の発行した『登山技術全書7フリークライミイング』に2ヶ所の間違いがあった事が判った。"ロープの途中に作るエイトノット"に関しては、結び目の仕上がりが"8の字"になっていないので、一目でわかるし、最悪"止め結び"でも、まず問題はないと思う。しかし、"バタフライノット"に関してはあまり知られていない結び方なので、私にはどこがどう間違っているかを容易に把握する事が出来ない。なにせ「間違っている」という事だけは判ったものの、"バタフライノット"の完成形を知らないので判断のしようがないからだ。懸垂下降でのロープの結束方法として紹介されているので、万が一の間違いがあったら致命的な事故になりかねない。山と渓谷社では現在、正誤表を作成中との事。ともあれ、新しい方法を導入するにあたって、 事前の入念な技術習得 現場での多重のチェックが必要という事を、改めて肝に銘じておきたいと思う。しかし、この情報をアナウンスしているのが、JFAの公式サイトのニュースだけというのもどうかと。見ている人は少ないだろうが、山と渓谷社のサイトでもアナウンスしておいてもらいたいと思う。100岩場の訂正に関しても、口コミ情報でしか判らないし。

2005.06.16

コメント(2)

-

コーススレッド?

こんなのが1本混ざってました。頭に+の穴はちゃんと付いています。

2005.06.08

コメント(0)

-

Rock&Snow 28号

年に4回刊行されているクライミング関連の雑誌。マイナーな雑誌ではあるが、現在この手の雑誌としては唯一のものなので、毎回欠かさず読んでいる。今号は、6/6発売・・・なのに、何故かいつも置いてある書店数件をまわっても見つからない。売上が伸びないから置くのを止めたか?これがマイナー誌の宿命か!?と思いきや、某書店で店員に聞くと、昨日入荷してあるとの事。店員と探すが、アウトドア雑誌のコーナーには見当たらない。店員も首をかしげる。「もしや!?」と思い、別コーナーを探してみると・・・・・・あった。音楽雑誌のコーナーに。タイトルにRockとあるし、この表紙じゃ仕方ないか・・・?やはり、マイナーな雑誌のようです。

2005.06.07

コメント(2)

-

プライベートウォール【9】~塗装~

プライベートウォールの塗装は床用の透明ウレタン塗料をコテバケで塗った。カラーのペイントの方が価格は安かったが、仕上がりを木目にしたほうが周囲にマッチすると思い、透明を選んだ。床用のウレタン塗料ならば塗膜が硬くて、汚れが付きづらく、また、多少は滑りづらいというメリットもある。今回の施工時にあたっては、最初から表面を透明の塗料で仕上げる予定だったが、塗装をいつの段階でするかについて、かなり悩んだ。施工前に全ての合板に塗ったほうが塗る作業は簡単だが、塗料を乾かすスペースが確保できるかが微妙だったり、作業時に塗膜が痛むのではないかと思い、施工後に塗る事にした。しかし、やってみると壁面への塗装は思ったよりも手間がかかり、塗りムラもあったので、やはり最初に全部塗ってから施工したほうが良かったかもしれない。それに思ったりも早く塗料が乾燥するため、乾燥させるスペースの心配に関しても、全くの杞憂だったようだ。-----そんなわけで、プライベートウォールを作る際に板の塗装を考えている方には、「施工前の塗装」をお薦めします。-----

2005.06.03

コメント(6)

-

阿波踊り

阿波踊りの消費カロリーは、一時間あたり700~900Kcal。水泳やジョギングに匹敵する強度の高い運動らしい。

2005.06.02

コメント(0)

-

衣替え

軽装で省エネを心掛けよう、との事だがなかなかノーネクタイのファッションになる人は少ないようだ。四の五の理由をこねているようだが、要するにスーツ&ネクタイ以外にはジャージかスウェットしか持っていないのか、あるいはファッションセンスに自信がないからなのか・・・。>スーツが手放せない人へもちろん貴殿の服装自体には一切文句は言いませんよ。でも、職場のエアコンを全部切れ。

2005.06.01

コメント(0)

-

平山ユージ ジャンクSPORTS出演予定

6月19日(日) 19:58~20:54タイトル: 「職業病」やはりクライマーの職業病といえば、指の話かな・・・?

2005.05.31

コメント(2)

-

インラインスケート

インラインスケートのロードレースの大会を観戦してきた。当然といえば当然だが、上級クラスになるほど迫力があって見応えがあった。インラインスケートというとこれまではX-GAMEなどのアグレッシブ系のものの印象が強かった。元はストリート系の競技だったのかもしれないが、ロードレースのほうは新しい陸上競技なんだなぁと実感。これからはスノーボードと同じく、認知度が上がって一般にも競技として広く知られるようになっていくのだろうか。何かとキワモノ扱いされがちなクライミングの世界からみれば、非常に羨ましい事だ。

2005.05.29

コメント(0)

-

JR西日本の教育方針

トイレ掃除、窓拭き、反省文での"日勤教育"とやらで事故が防げなかったのは、教育のメニューに「水を入れたバケツを持って廊下に立たせる」が入っていなかったからでしょうね。多分。JR西日本の責任者にはトイレ掃除でもして教育の意義と成果を身を持って示してもらいましょう。それで安全性や効率が向上するならATS導入よりも手っ取り早くて、安上がりでしょ?

2005.05.28

コメント(1)

-

プライベートウォール製作用具【3】~電動丸のこ~

設計によっては全く必要ないが、立体壁を作るのであれば必須の道具。合板を直線に切るのに、手鋸で作業していては手間が掛かりすぎる。また、鋸歯を傾けて切る事で切断面を斜めにすることによって、合板を立体に組み上げる時に、板の継ぎ目を目立たなくする事が出来る。慣れないと真っ直ぐ切るのは難しいが、丸鋸用定規を使うことによって簡単に真っ直ぐ切る事ができる。

2005.05.27

コメント(0)

-

プライベートウォール【8】~3D壁~

プライベートウォール予定地の3面のうち、最後の1面はさまざまな角度を組み合わせた3D壁とした。-----1,800mm×900mm(T=15mm)の合板を900mm×450mmにカットし、これをさらに斜めにカットして三角形を作り、これを組み合わせていく。見た目にはかなり複雑な作業に見えるが、実は意外と簡単にできる。ただし各面の間の角度をあまり大きくしすぎると、左右の隣との継ぎ目がうまく組み合わさらなくなってしまうので注意。10°くらいの変化で組みあわせていくのが無難のようだ。また極端に壁のうねりが大きいと壁の形状によって、ホールドを変えてもムーブが似たようなものになりかねないので、うねりをあまり大きくせず、代わりに小ぶりで背の低いハリボテを併用するなどして、"壁の形状に飽きない"ようにした。左右間の継ぎ目は同じ縦フレームを共用しているので、縦フレームを挟んだ左右の面が同じ角度になるように組んである。-----なお、写真の中の数字は、各面の角度。大きな穴は、ドイツT-wall社製ののインナーホールド取付け用のもので、後日、自作のインナーホールド取付け用カップを付ける予定。

2005.05.25

コメント(0)

-

プライベートウォール製作用具【2】~コーススレッド~

プライベートウォールの場合はもっぱら木材で作る事がほとんどなので、その組み立てにはネジ止めが手軽で便利だということは前述した。私はプライベートウォール製作には38mmと65mmの2種類の長さのコーススレッド(木ネジ)を使用した。65mmはフレーム(2×4材)の組み立てに、38mmはフレームへの合板の取り付けや接合金具の取り付けに使用した。これは、2×4材の断面の厚みが約38mmだからであり、65mmだと厚さ方向を貫通して接合でき、38mmだと貫通させない接合に都合が良いからだ。また、フレームと合板との取り付けが平面でない場合や、合板を曲げてフレームに接合する場合は65mmのものを使っている。このような場合38mmだと接合力が弱く、フレームと合板とが十分に締め付けられない場合もあるからだ。-----従来は"プラス型"のネジ穴の物が主流だったが、最近では四角穴のものが増えつつある。これはネジ山が潰れにくく、確実に締め付けられるというメリットがある。もちろん、これを使うためには、専用の四角ビットが必要になる。-----

2005.05.24

コメント(2)

-

生と死の分岐点?

先日の小川山で見つけた終了点。>クライマー各位あなたはどこに問題があるか判りますか・・・?

2005.05.23

コメント(0)

-

Climbing in 小川山(2日目)

朝から天気は曇り気味。朝からボルダーと思っていたが、小川山モードのためノンビリとしたスタートになる。本日のメニューはガマスラブ。まずは簡単なスラブなのだが、参加者のうち人工壁育ちの2人にはスラブクライミングはほとんど経験のない領域のせいか、非常に苦しそうに登っている。店長と私にはほとんど歩くだけ、の感じなのだが・・・。すでにここを登り飽きるほどやっている私はロープにぶら下がっての写真撮影。全員で数本トライのトライの後、2組に分かれてマルチピッチの「ガマルート」へ。難易度は簡単だが、いかにも「岩登りをしているぞー」という感じのルート。どんどん高度を上げて、頂上へ。下降中に雨が降り出し、本日はこれまで・・・と思ったが、ビクターのハング下がまだ濡れずに乾いていて、トライしている人がいるので、私の懇願を聞き入れて貰い、トライ開始。「サブウェイ」(3級)を3撃。思った以上に楽に登れて、ここでも自分の成長に感動。同じく、3級のランジ課題は手応えは感じたものの、登れなかった。こちらは次回には片付くと思う。かくして2日間の小川山でのクライミングは終了。参加者のうち最低でも1人は、クラックとマルチピッチという比較的コアな世界にはまりつつあるようだ。

2005.05.22

コメント(0)

-

Climbing in 小川山

X-wallの仲間総勢4人で小川山へ行く。小川山でのクライミングは1年半ぶりだった。やたらとマッタリしたドライブで現地には11時着。テントを設営した後、親指岩に向かう。まずは、「小川山レイバック」(5.9)にトライ。ここを登るのは何年ぶりだろう・・・。それほど問題なく登れたが、一瞬だけムーヴを躊躇する箇所があった。まだ修行が足りないようだ。他全員でTRトライの後、親指岩の頂上まで抜ける。天気がいい日の岩峰の頂上程気持ちのいいものはない。続けて、「クレイジージャム」(5.10d)をTRでトライ。ここは12年前にはじめて小川山に来たときに、TRでトライさせられクラックに対するトラウマを残したルートだ。トライ自体も10年ぶり位かな?結果は思いがけず、テンション無しでトップアウト。自分でも信じられない結果で、自分が以前より成長している事を実感した。あまりの出来すぎた結果に、ビデオ撮影を兼ねて再度トライ。やはりテンション無しで登り切る。次回、とまでは行かなくてもいずれはリードでRPしたい。4人での行動という事もあって、今日はここまで。

2005.05.21

コメント(0)

-

Blog移転計画

BlogをLivedoorから楽天に移転して3ヶ月経った。楽天のBlogもまずまずの使い勝手だとは思うが、どうも物足りないので、どこか次のレンタルBlogへの移転を計画中。

2005.05.18

コメント(4)

-

オーブンレンジ

思い立って電子レンジを新調した。これまでは600wの暖めるだけの電子レンジだったが、今回オーブンレンジを導入した。最近は、ウォーターオーブンやスチームレンジなるものも出回っているが、ウォーターオーブンはかなり興味をひいたものの、値段が高かったので今回は見送った。スチームレンジに関しては、機能のメリットをあまり感じなかったので、選考外。あまり下調べをしないで家電量販店に行ったのだが、選考の基準は、 1.オーブン機能がある 2.回転テーブルではなく、内部がフラット 3.赤外線センサー搭載の三点が備わっている事。もっとも、各社から出ている中級以上の機種はほとんどがこれを備えているようだった。朝食でトーストを食べる機会も少なくないのだが、トースター機能については、通常のオーブントースターを利用したほうが焼き上がりも良く、省エネなので、次回単体のオーブントースターを購入する予定。National NE-F3選考基準を満たしつつ、価格やデザインなども含めて検討した結果、これを購入した。両サイドと、後ろに放熱スペースが不要で、設置スペースがコンパクトになるのもありがたい。

2005.05.14

コメント(2)

-

警察の危機管理意識

ちょっと近くで、警官が拳銃を奪われるという事件があったようだ。全く困った事件だとは思うが、何よりも警官の危機管理意識について色々思うところがあった。マニュアル通りの行動だったのかもしれないが、2人いた警官のうちの1人はパトカーに乗ったまま待機していたという。折角2人一組で行動するなら、常に行動をともにするほうがいいような気がする。物騒な事件が多い昨今、相手が何人いるのかわからない所に、一人でノコノコ出向くというのは、危機管理意識が甘いのではないだろうか?それと、たまたま検問の現場を通ったのだが、警官6人とパトカー1台で、郊外から市街地へ向かう車を止めてはチェックしていたのだが、検問ポイントで、止まると見せかけて車を急加速させたらどう見ても楽々突破できるような態勢だった。生身の警官はともかく、パトカーくらいは即座に移動できる態勢にしておいて、車をぶつけてでも犯人を止めるような態勢で臨んでほしいものだ。まがりなりにも拳銃という凶器を持った犯人を捕まえるための検問なのだから。検問をしていた警官達の表情に緊張感はあったが、現実的な阻止能力に関しては非常に疑問を感じた。大きな犯罪が滅多に起こらない、比較的平和な田舎都市ではあるが、警察にはもう少し危機管理や、市民の安全への献身というものを本気で考えて仕事をしてほしいものだと思う。

2005.05.13

コメント(0)

-

プライベートウォール【7】~各壁の継ぎ目~

壁は各面ごとに傾斜を変えてあり、全体が一様ではないので、四角のままの板では埋められない部分が出てくる。そのような部分では、場所ごとに板を三角形にカットして、これを組み合わせて隙間を埋めていく事になる。(写真には、判りやすいように板の継ぎ目に赤線を入れてある)-----三角形ならば三辺の長さを採寸すれば、確実に隙間を埋めていく事ができる。この場合は、板を丸のこでカットする時に切り口を斜めにしておくと、三角形の板の角が、すでに組み上がっている板の面にきれいに収まる。板と板との継ぎ目は、必ず2×4材や垂木などを使って隣同士をしっかりと継いでおく。そのために、継ぎ目を膨らむ角度で継ぐ場合には、予めある程度その角度に合わせて、継ぎ目に使う材をカットしておかないと、折角の角度がフラットになってしまう。-----理論上は、三角形の板を組み合わせれば、どのような立体の形状も作ることができる。

2005.05.12

コメント(0)

-

プライベートウォール【6】~ルーフ~

ルーフ部分がほぼ完成した。この部分は、右のバルジと左の105°壁の間にあるので、板は全て採寸して、ピッタリ収まる寸法にカットして貼りあわせたため、かなり手間が掛かった。ルーフの大きさは、奥行き約900mm×幅1200mmで、板のたわみを防ぐため、補強のために裏側に2×4材を斜めに一本打ち付けてある。

2005.05.11

コメント(0)

-

ビスコッティ

何故かオートミールのビスコッティ作りにハマる。現在の作り方はこんな感じ。・オートミール:200g・薄力粉:100g・トレハロース:40g・果糖:40g・ベーキングパウダー:小さじ1・ナッツ・ドライフルーツ類:各種合わせて100~150g程度以上をボールで混ぜたところへ、・溶かしたバター70gを入れて、ゴムへらで混ぜて馴染ませる。バターが馴染んだら、・鶏卵2コ・牛乳大さじ2、3杯を溶いたものを入れて、混ぜ合わせる。ムラなく混ざったらラップの上に出して、カマボコ状に形を整え、冷蔵庫で一晩寝かせる。一晩寝かせた生地を、包丁で5mm位にスライスし、180℃のオーブンで15分焼く。焼き加減はまだベストの温度と時間を見つけていないので、実験の余地がある。(180℃、15分だとやや焦げ気味になるときがある)材料は全てGI(グリセミック指数)が低くく、食べた時に血糖値が上昇しにくいので、トレーニング時などの栄養補給にも安心して利用できると思う。ナッツやドライフルーツの種類を変えたり、粉を混ぜる時にココアパウダーを入れてココア風味にしたり、ドライフルーツの代わりに砕いたチョコレートを入れるなど、バリエーションはかなり多く考えられる。問題は何故突然これを作りたくなったのかが、全く判らない事だ。

2005.05.10

コメント(2)

-

プライベートウォール製作用具【1】~インパクトドライバ~

何と言ってもまずはこの一品。このアイテムがないとクライミングウォール作りは始まらないと言っても過言ではない。フレーム組み・パネル貼りともに、ネジ止めが圧倒的に便利だからだ。一般的な大工作業の場合はともかく、クライミングウォールの場合には、足場が不安定だったり、対象物を支えながら固定したり、仮止めしたりするので片手で作業できるコードレスのインパクトドライバは必須アイテムだ。バッテリーの電圧、容量とも以前と比べて進歩しているが、やはり12Vのものが価格的に一般的だろう。現在は14.4Vや16Vのものもあるが、トルクが強すぎるのでコントロールできないとネジを回し過ぎてしまう。そもそも、非常に高価でもある。インパクトではなく通常のドリルドライバはトルク調整ができて良いのだが、インパクトドライバの場合には、施工後のホールドの取り付け、取り外しにも使えるという利点がある。この場合にも、12V程度の電圧のものだとトルクが強過ぎず、締め付けすぎでホールドを壊してしまう恐れが少ない。ただし、取り付け後には手回しレンチで増し締めをして、確実にホールドが取り付けられていることを確認しておこう。

2005.04.30

コメント(0)

-

プライベートウォール【5】~板取り付け~

いよいよ壁作成も山場に突入。各面に合板を取り付けている。写真は約1週間分の進行。-----合板は15mmのものを使用。合板には、ホールドを取り付けるためあらかじめドリルでφ12mmの穴を開けておきこれに裏からM10の爪付きナットを叩き込んである。穴の数は一枚あたり30~40個。合板が12mmだと強度はともかく、爪付きナットの足がホールドを締め込んだ時に板を貫通してしまう恐れがある。-----105°壁とバルジとの継ぎ目は、三角形に切った合板を組み合わせて、隙間を埋めていく予定。

2005.04.30

コメント(0)

-

学校教育

定められた回答ができるかどうかが優先されて、それに至る経緯は評価されない。知性よりも知識のみが求められている現状の一つ。しかし、これでも教育の方針は「個性を尊重」しているようだ。どんな事を教えるにしても、大切なのは回答に至る経緯や、その事象の持っている意味を知るという事をもっと大事に扱うべきではなかろうか?性急に結論のみを要求する学校教育の結果が現在の社会にも反映されてはいないだろうか?教える教員の負担も大変だろうが、教育のプロとして給料をもらっている以上は、ちゃんとそれを踏まえた教育を施してもらいたいものだ。世間では、給料相応の仕事が出来ない者には給料はもらえないのだから。

2005.04.26

コメント(0)

-

現代用語のウソ知識【2】

糠に釘【意味】煮ても焼いても食べられません。【由来】ヌカ漬けで発酵させると、乳酸菌などの微生物の作用により、アクや毒がなくなって美味しく場合もあるが、釘は錆びるだけで結局は食べられないから。また、ヌカ床はメンテナンスのためにかき回す必要があるが、その時に釘が入っていると手を怪我をする可能性もあることから、「思わぬ伏兵」という意味を持つ場合もある。

2005.04.25

コメント(0)

-

何でだろう?

頭からこのフレーズが離れない。♪ 空にそびえる ク ロ ガ ネ ヒ ロ シ ~~ ♪(言うまでもなく、メロディーはマジンガーZのテーマ曲です)誰か何とかしてください。

2005.04.24

コメント(5)

-

見上げてみれば

桜、新緑、青空、白い雲春の風が心地良い午後のひと時。

2005.04.24

コメント(0)

-

瑞浪・屏風山

久しぶりの休日2日目。本日は瑞浪の屏風山へクライミングに。目標は、「アタックNo.1」(5.10b)「ゾンビーフレーク」(5.10c)「エースを狙え」(5.10b)のオンサイト。昨日までの雨に加えて、時折、雨が軽く降ってきたが、岩のコンディションは問題なかった。「原住民」(5.10b/c)と「ロンパールーム」(5.9)でウォームアップ。次いで「エースを狙え」に挑戦するがオンサイト失敗、トップロープでの再トライで登り切る。「新人クラック」「ハッピークラック」もトップロープでトライ両方とも落ちはしたものの、ムーブは出来た。それにしても、このエリアはルート名が開拓の時代や世代を表している。もう10年もしたら、ルート名の由来を知らないクライマーが大多数となるだろう。-----「エースを狙え」(5.10b)思ったよりもクラックの幅が狭く、予想よりも1サイズ以上小さいプロテクションが必要だった。クラックがオフセットになる部分で先に進めず、敗退。TRにして、再度トライしたが、今度は何とかテンション無しで登り切る。オフセット部分での効きの悪いジャムで数手耐えて、ハンドが決まるまでの苦しい動作が核心か?上部のオフィズスは、思ったよりは容易に登れたが、プロテクションをセットしながらとなると、同じ動作ができるか微妙だと思う。シンハンド・オフィズスという"一癖も二癖もあるイヤラシイサイズ"のトレーニングには最適なルートかもしれない。「新人クラック」(5.9)最初から最後まで、あらゆる動作が一筋縄では行かない。とても新人を登らせる意義を感じられない、ある意味では陰湿なルート。グレードに騙されて泣きを見る人も少なくなさそうだが、プロテクションの設置が非常に苦しそうなので、相当の自信がない限り、トップロープでのトライが無難か?「ハッピークラック」(5.10a)先の2本でのオンサイト失敗の巻き返しを図りたかったが、これもまた1テンションとなる。このルートも新人クラック同様、トップロープでのトライが無難に思える。-----

2005.04.22

コメント(0)

-

郡上八幡ボルダー

郡上八幡の長良川沿いにある、前から気になっていたボルダーを登りに行った。・アプローチは車から徒歩1分・ランディングは砂地・スケールは約5mのモノが2つ(離れた所にまだいくつかあるが未確認)という絶好のボルダーなので、これまでにもトライしていた人はいたと思う。とりあえず、目に付くライン数本を登ってみたが、一部チョークの痕跡があったが、上まで続いてはいなかった。また、クリーニングの形跡も特には見られなかったので、本格的に開拓に着手している人はいないと判断した。今後改めてクリーニングを行って、課題数を増やしていきたいと思う。開拓に参加したい方、あるいはすでにトライしておられる方、何か情報がありましたら、是非ご一報ください。

2005.04.21

コメント(0)

-

小作文と小論文

試験で「小論文」とか「小作文」というものを見かける。与えられたテーマに沿って文章を作成する。一見、同じようなものに見えるが、実は大いにに違うもの、、、のようだ。その違いを一言で言えば、論文と作文の違いである。簡単に言えば論文:事実や論拠に基づいた文章作文:事実無根でも、問題ない文章という事になる。つまり「小論文」といった場合には、書くことが事実でなくてはならず、文章作成者の知識や洞察力、視点が評価される。一方、「小作文」の場合には、内容は100%フィクションでも全く問題はなく、その文章のいわゆる「面白さ」が評価基準となる。つまりこの2つ、評価の仕方が全然異なってくるわけだ。これを試験内容として評価する場合、検証や知識の照らし合わせだけで片付く場合と、その文章の「面白さ」を考えなければならない場合。前者の方は比較的客観的に評価できるので、公平な評価が出来そうだが、面白さの評価とはいかなるものか。読む人間の好みによって全然違って来る、すなわち評価基準があまりにも曖昧となる。読む人間、つまり採点者好みならば高得点、そうでなければ低得点となる傾向が強くなるのは否めない。そう考えると、この種の試験の評価基準とは何か、という気もするが、企業が自社好みの人材を探すのにはうってつけなの試験かもしれない。どちらにしても、文章というものは作成者の人柄、知識、知性、表現力などいろいろなものを表しているのともいえるのだから。ただ、出題者側が意図的に「小論文」と「小作文」とを区別していて、その上で出題しているのかどうかという点についてはいささか疑問ではあるが・・・。

2005.04.15

コメント(0)

-

カタクリ

あれ?と思うところにカタクリが咲いていた。-----かた-くり【片栗】ユリ科の多年草。山野に自生。早春に二葉を出す。葉は厚くて淡緑色、表面に紫斑がある。春早く、長い花柄を出し、紅紫色六弁の美花を開く。花被片は外曲反転し、下向きに咲く。地下茎は多肉・白色棍棒状で、澱粉を蓄える。カタコ。古名、かたかご。広辞苑第5版より-----ちなみに、市販の片栗粉というのはジャガイモの澱粉。カタクリの種子をアリが食物として巣に持ち運んで、食べ忘れたものが発芽して広まっていくという説がある。鳥のフンによって運ばれる種子と比べると、なんともノンビリした繁殖方法だ。近年では乱獲が進んで、非常に貴重な植物になっている。貴重な山野草は自生するままに任せておけばいいものを、自分の手元に飾るために掘る人がいる。そんなエゴイストが持ち帰った花を本当に大事にできるとは思えない。何もかも自分だけの為に蒐集したがる人は、コレクターなどではなくデストロイヤーだ。

2005.04.14

コメント(0)

-

しだれ桜

昨日までの雨もやみ、気温が上がりそうなので満開まであと一息といったところか。

2005.04.13

コメント(3)

-

[不朽版]歴史概論

中学や高校で歴史の授業を受けてしまったために、歴史というものに対して苦手な印象を持ってしまった人も多いと思う。そんなつまらない歴史の印象を覆すようなサイト。最初このサイトを見つけたときには、「あー、ここの管理人は歴史マニアなんだなー」という程度に思っていたが、実は高校で世界史の臨時講師を勤めた事もある本物の歴史の先生だったようだ。歴史上の人物や事件に関して史実に基づきつつも、面白い(コミカルな)部分のみを抽出して紹介してある。とは言ってもコミカルなだけではなく、ちゃんと為になるのが見事。→[不朽版]歴史概論

2005.04.12

コメント(0)

-

プライベートウォール【4】~105°壁の枠組み~

向かって左側に105°壁のフレームを製作した。105°は微妙系やテクニカル系の課題設定を前提にした傾斜。-----今回も床から900mmまでは垂直に立ち上げ、そこから105°の傾斜にした。この面は、後ろ側に壁がないので、桁に上端を固定するようにしてある。補強を入れるまでは、ぐらつきがあって不安定だったが、組み上げていくにつれて安定してきた。合板を貼れば全く問題のない強度が得られると思う。-----バルジと105°壁との間は凹角になるので、できるだけ凹角を殺すようにしたい。この部分は小ルーフから120°壁にする予定だが、ここの部分に関しては、現場合わせで様子を見ながら組み上げていくことにする。次回から順に合板を貼り付けていく予定。

2005.04.11

コメント(0)

-

もうすぐです

庭の枝垂桜(しだれ桜)の開花まであと一歩。

2005.04.08

コメント(0)

-

プライベートウォール【3】~バルジ補強~

バルジの後ろ側に補強を入れた。これでフレーム自体の強度はかなり向上している。-----補強には、40mm×40mmの垂木を使用した。写真のように屈曲点ごとに補強を入れたが、後になってから、屈曲点の上ではなく、下のほうに入れたほうが、より安心できると思ったがこれでも問題はないだろう。-----横フレームのスパンが約1700mmあるので、現状で横フレームの中央にぶら下がると、結構たわむ。この点に関しては合板を貼る時、スパン中央の裏側にも縦のフレームを入れて補強する予定。これによって、登る時の荷重による合板全体のたわみも防げる。

2005.04.07

コメント(0)

-

プライベートウォール【2】~バルジ枠組み~

奥面のベースとバルジ(張り出し部分)のフレームを製作した。バルジは床から90cm垂直に立ち上がったベース部分からスタートして、傾斜が150°~135°~120°~105°と変化するようにした。角傾斜の長さはそれぞれ900mmで、合板1枚が丁度収まるようになっている。-----ベース部分は2×4の柱(88mm角)があったので、これを高さ900mmになるように柱を3本立てて、この上に同じく2×4の柱を渡した。奥面は床から900mmまではコンクリートの壁なので、これに立てかけてアンカーボルトとL金具で固定。バルジ製作にはSPF材(88mm×38mm)を傾斜の変化に合わせてカット(木口の角度を出だしの部分は30°次からは15°に)して、長さ100mmの平金具(ホームセンターで1枚\8-)を使って両面から固定した。この縦フレームを2本作成。ここまでの工程を床で行い、出来た縦フレームを高さ90cmのベースに立てて、ベースと天井の2ヶ所で仮固定。2本目を立てる時に、縦フレームの間隔を揃える為に、折れ目部分ごとに横フレームとして、長さ約1700mmの2×4材を入れて、外側からビスで固定。上端の横フレームを3ヶ所で天井の桁に固定して今日の作業は終了。-----傾斜を連続的に変化させる構造にすると、施工がかなり面倒なのではないかという懸念があったが、思ったよりも遥かに簡単に作る事が出来た。桁の間に細丸太を渡してそこにフレームを立てかけるといった事が出来たというのも楽に施工できた要因だと思う。(写真で上のほうを横切っている材)これだけでは強度的に不安なので、次回には縦フレームのジョイント部分ごとに後ろか上の梁や桁から引き込みの補強をする予定。

2005.04.06

コメント(3)

-

プライベートウォール【1】~着工~

近所にオープンした待望のクライミングジムがあっけなく閉店した現在、最寄のクライミングジムまでは車で1時間という状況にある。それでも行く価値はあると思って通っているが、ちょっと登りたい時にはやはり身近にクライミングができる場所が欲しい。そんなわけで、自宅にクライミングウォールを作る事にした。使えるスペースは約3.6m四方、高さ約3.3m。しばらく構想を練った末に、本日とうとう着工。

2005.04.05

コメント(0)

-

クライミングのスタイル【1】 ~事前情報による違い~

今回のスタイルというのは、ファッションとかの話ではなく、登るにあたって「どれだけスマートなトライで登れたか、」という意味での話。もちろん、スマート=体型の話でもない。そのルートを見て、自分の観察以外に何の情報ももたず、もちろん他人が登っているのを見ていない状態で一度の墜落もなく登りきる事をオンサイトという。これが最も優れているといわれるスタイル。これに次いでスマートなのは、フラッシングといわれる。これは、他人が登っているのを見て、そこから情報を得てもOK。ただし最初のトライで落ちずに登り切ることが条件。そのルートに対して2回目以降のトライで完登した場合は、レッドポイントとなる。完登というのは、取り付きから終了点まで、一度も墜落、あるいは支点に体重を掛けないで登り切ることを言う。スタイルの表現方法はいくつかあるが、ここに挙げた3つは、そのルートに対しての事前情報の有無が基準になっている。ちなみにクライミングのコンペは、ほとんどの場合、「オンサイト」での到達高度(つまり、どこまで登る事ができたか)によって順位を決めている。

2005.04.03

コメント(0)

全95件 (95件中 1-50件目)