カレンダー

・2025.10

・2025.09

・2025.07

カテゴリ

キーワードサーチ

「善玉菌」「悪玉菌」

「日和見菌(ひよりみきん)」

代表的な腸内細菌は作用によって3種類に分類されます。

善玉菌は消化吸収の補助や免疫刺激など、健康維持や老化防止などへ影響がある菌で、 代表的な菌にはビフィズス菌や乳酸菌があります。

反対に悪玉菌はからだに悪い影響を及ぼすとされ、代表的な菌にはウェルシュ菌・ ブドウ球菌・大腸菌の有毒株があります。

また日和見菌は健康なときはおとなしくしているが、からだが弱ったりすると

腸内で悪い働きをする(日和見菌感染症の発症)菌で、代表的なものに

バクテロイデス・大腸菌(無毒株)・連鎖球菌があります。

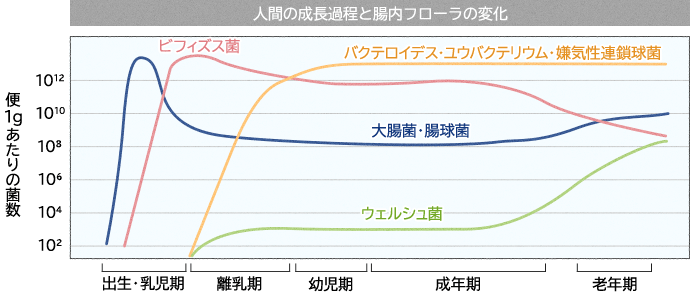

加齢による腸内細菌の変化

腸内の細菌群は、年齢とともに変化します。年をとると悪玉菌の割合が増えてきます。

母体内で胎児は無菌に保たれています。母乳を飲んでいる時は母乳中の乳糖、

ガラクトオリゴ糖を栄養源として、ビフィズス菌が増殖し始めます。

赤ちゃんの便が黄色っぽく臭くないのはビフィズス菌優位の腸内環境になっているからです。

離乳期以降、離乳食を食べ始めると、大人の菌叢(きんそう) ※1 へと変化していきます。 成人では、10~20%台の占有率でビフィズス菌が腸内に存在しています。

高齢になると、ほとんどの場合ビフィズス菌は減少し、若年ではまず検出されなかった

ウエルシュ菌などの悪玉菌が、高確率で検出されるようになります。

善玉菌・悪玉菌・日和見菌のバランスは体調や年齢によってバランスが変わります。

健康の維持・増進には、善玉菌が優位の腸をつくる必要があります。

おなかの調子は善玉菌と悪玉菌の

バランスで決まる

現代人の生活は、腸内環境を悪化させやすい環境にあります。

年齢も腸内細菌のバランスに変動を与えますが、それ以外の要因によっても

腸内細菌のバランスが変わってきます。飲酒、ストレス、偏った食生活により、

善玉菌が減り、悪玉菌が増えます。つまり、若年者でも、食生活の偏りやストレスなどで、

高齢者に近い腸内環境となりうるのです。

風邪や口内炎にかかっている人は、ビフィズス菌が減り、大腸菌や腸球菌が

増えていますし、便秘や下痢の時にも同じ傾向を示しています。

また、抗生物質の投与などにより、腸内細菌が減り、そのときにバランスの取れた

食生活をしていなければ、善玉菌よりも悪玉菌が多い状態に変わってしまいます。

抗生物質、ステロイドホルモン、免疫抑制剤、放射線治療などにより、

病原性細菌(O-157、黄色ブドウ球菌、細菌性食中毒など)を増加させることが分かってきています。

腸内菌のバランスは、風邪やストレスによっても敏感に変わってしまうため、

おなかの調子は変わりやすいのです。

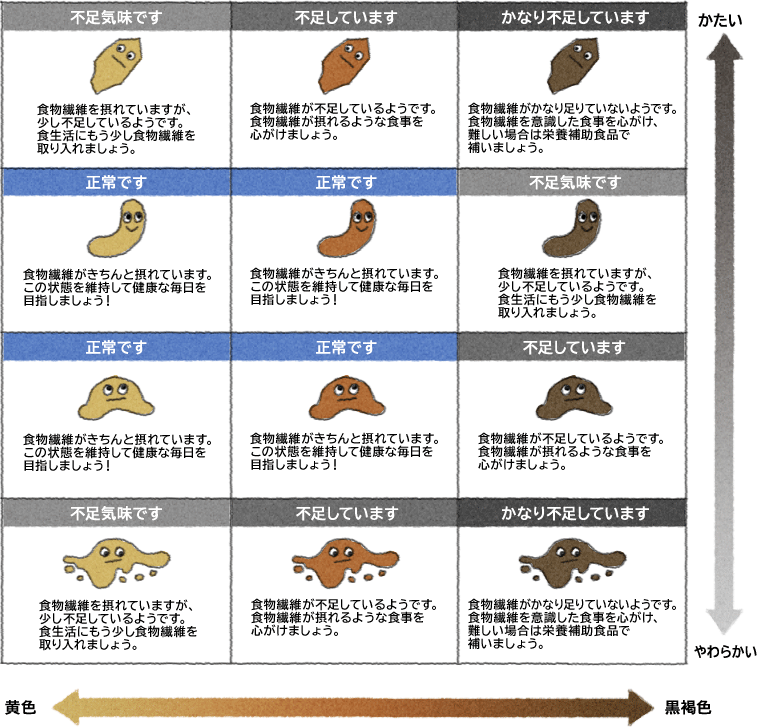

あなたの便の状態はどれに近いですか?

毎日の排便は、1日1回、

量にして140~150gくらい出ていれば、

とりあえず心配いりません。

病的な要因がある場合は別として、

便秘がち、下痢がちな人は

食物繊維が不足している

可能性もありますので注意して下さい。

ここ八重山諸島にも

特約店様がございまする

サプリ石垣

〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町2丁目4−18

電話番号は0980-82-7041

PR