全790件 (790件中 1-50件目)

-

本とともに〜『砂男』有栖川有栖

有栖川有栖先生の作品は、どのシリーズも(ノンシリーズも)魅力的ですが、代表的なシリーズと言われれば、初期から描かれている2大シリーズ、江神二郎 先輩が探偵役を担う「学生アリス」シリーズと、犯罪社会学者 火村英生 先生が活躍する「作家アリス」シリーズになるでしょう。『砂男』は、この2つのシリーズから2つずつ、ノンシリーズの短編2つの計6編からなる短編集。砂男 (文春文庫) [ 有栖川 有栖 ]「女か猫か」☆「推理研VSパズル研」☆「ミステリ作家とその弟子」「海より深い川」★「砂男」★「小さな謎、解きます」☆は「学生アリス」、★は「作家アリス」の作品になります。「女か猫か」☆ちょっと不思議な学生ストーリー。密室で彼の頬に傷をつけたのは、「女か猫か」ラストのライブシーンの描写もかっこよくて、青春群像みたいな作品になっています。「推理研VSパズル研」☆パズル研の出題した論理パズルの問題に挑戦する、推理研の面々。鮮やかに解かれるパズル。推理研の矜持を示す「蛇足」。ミステリとパズルの違い、その張り合いぶりが上質な笑いにつながっています。そうしておきながら、最後の二人の会話で、物語を抒情的に締めるのですから…とても上品な作品です。「ミステリ作家とその弟子」ノンシリーズ作品。「ミステリの創り方」としても勉強になりますし、時刻表ミステリ好きな有栖川先生の「ご意見」が垣間見えるのが面白い。で、これらの要素をあわせて、ちゃんと「小説」に仕立てていますものね…。星新一先生の投稿アンソロジーとかにありそうな、寓話的な作品でした。「海より深い川」★このタイトルのフレーズが、無関係に見えた二つの事件を結びつけていく物語。謎が解けた時に分かる、この言葉の意味が、なんとも切なく人間臭い。有栖川先生の人間観察力というか優しさがにじみ出ている良作です。「砂男」★短編集の表題だけあって、有栖川ミステリな作品。「砂男」に関する都市伝説、死体にふりまかれた砂の謎、建物の周囲にも撒かれる砂…。それぞれの謎を、ひとつずつ解き明かすことで、見えてくる犯人像、そして被害者の姿。動機がね、切ないなぁ…。合理的な理詰め一辺倒ではなく、こういう情緒的な理屈まで推理に組み込まれるのが、有栖川ミステリに惹かれる理由なのかもしれません。「小さな謎、解きます」有栖川先生は、超短編の連作などもいくつか手掛けていらっしゃいます。vodafoneの小説サイトや、新聞向けの作品とかがあったはず。これもJTさんの関連の連作とのことで、それぞれが読みやすく、ちょっと小洒落た雰囲気の、紫煙の似合う作品となっています。有栖川先生のライトなファンとしては、今回も良い読書の時間を与えて頂いて感謝、という気持ちです。ミステリなので、悲しいお話、切ないお話も多くあるのですが、それにもかかわらず読後感が良いことが有栖川ミステリの特長だな、と思います。

November 16, 2025

コメント(0)

-

本とともに〜『硝子の塔の殺人』知念実希人

とにかく帯がすごい(笑)解説もされている島田荘司先生、さらに綾辻行人先生、有栖川有栖先生、法月綸太郎先生、みんな揃ってベタぼめ。そして、その賛辞を裏切らない、二重三重どころか、十重二十重に張り巡らされた謎と構成に、何度も騙される、幸せなミステリ体験でした。硝子の塔の殺人 (実業之日本社文庫) [ 知念 実希人 ]おそらく、ある程度のミステリファンなら、私と同じく、(全てでなくとも)断片的にはトリックを解けた気になれるところがあるかと思います。しかし、それすら、作者の掌の上。「読者への挑戦」が挿入されてからが、この作品の真骨頂。いや、そもそも、プロローグから魔法はかけられているのです。語り手とともに息を呑みながら、緊張感を味わいながら、進められていく物語に、読者は身を委ねるしかありません。そして、一瞬垣間見える希望すら覆していく、とんでもない展開に、騙されて、騙されて、騙されるしかないのです。まさにミステリの宝石箱であり、吃驚箱。イッキ読み必至の傑作でした。

October 28, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『化石少女』『化石少女 7つの冒険』麻耶雄嵩

とんでもないミステリを書かせたら、右に出る者のいない麻耶雄嵩先生。この短編集シリーズも、本格ミステリの枠組みの中で、完全にお遊びなネーミング、ライトな文体と、軽く読みやすいように見せかけて、とんでもない犯人と、秘密を明かせない状況を設定することで、ダークな雰囲気の中、「答え合わせ」が出来ないモヤモヤした感情を抱かせてくれます。学校の名前が、私立ペルム学園。「探偵役」を担う「化石少女」の名前が、神舞まりあ。ネーミングから「遊び」感が伝わってきます。そして「あいにくの雨で」にも通じる、謎に陰謀と権謀術策渦巻く生徒会(笑)麻耶雄嵩先生は、どういう高校時代を過ごされたんだろう…てか、普通の学校の生徒会って、陰謀渦巻いてるのかな…?さておき、もちろん、しっかりとミステリな作品です。化石少女 (徳間文庫) [ 麻耶雄嵩 ]「化石少女」こと、この「名探偵」、勘は鋭く、推理の筋も通っているのですが…様々な理由から、彼女の「名推理」はお蔵入りになってしまうのです。この「真犯人」を糾弾できないという属性は、先生の書かれた「銘探偵メルカトル鮎」や「神様」の対極にあります。それに寄与する「ワトソン」役の「私」の存在も大きいわけですが、この関係性も、先生が様々な「名探偵」―「ワトソン」関係を描いてきたからこそ。カタルシスをもたらしてくれないどころか、モヤモヤがつのる構成も、最後の短編に向けての積み上げなのだな、と。そう考えると納得出来ます。麻耶雄嵩先生らしい、人を喰ったというより、人を喰うポップでダークなミステリ作品でした。化石少女と七つの冒険 (徳間文庫) [ 麻耶雄嵩 ]で、その続編。「後輩」も「探偵」も増えて、物語はさらにパワーアップ…と言いたいところですが、ダークでイビツな部分が加速しています。さすがは麻耶雄嵩先生。ミステリとしても難易度の高い謎が並びますが、前作以上に緊張感が増し、人間関係も複雑になっていることが、さらに問題をこじらせていきます。この物語に「解決」はあるのか。あるいは、「続編」はあるのか。読むほどに深みにはまる、さすがの麻耶雄嵩印作品でした。

October 24, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『黒牢城』米澤穂信

JR伊丹駅を降りてすぐ、ちょっとした高台があって、のどかな景色を楽しむことが出来ます。ここが有岡城跡。もとは伊丹城と呼ばれていましたが、織田信長配下の武将、荒木村重が、街をも巻き込んだ大改築を行い、有岡城と名付けました。そう、荒木村重が信長を裏切って籠城戦を行った、その中心地です。三木合戦のさなかの裏切りに、明智光秀や高山右近らも説得に向かいますが、村重が心を翻すことはありませんでした。そんな情勢の中で、村重の説得に向かった黒田官兵衛は、捕らえられ、幽閉されてしまいます。この二人を中心に、物語は展開していきます。黒牢城 (角川文庫) [ 米澤 穂信 ]最初から最後まで、ただならぬ緊張感が漂う作品でした。この独特の緊張感は、常在戦場の状況が背景にあること、そして、何より城主村重と囚われの身である官兵衛の独特の関係性から来ています。軍の士気にも関わりかねない不可解な事件に対し、村重が配下の者を使いながら状況を把握し推理を展開するも、苦悩の末に官兵衛に相談し、「解決」に至る、という一連の流れは、戦況が悪化していく中で、切実さを増していきます。一方で牢に閉じ込められ続けている官兵衛もまた…。村重も、決して「無能な城主」ではなく、真っ当で思慮深い人物として描かれ、時代背景も含めて丁寧に描写されているので、歴史モノとしても読み応えがあります。そして、村重がそんな人物として描かれているからこそ、「牢に閉じ込められた安楽椅子探偵」官兵衛の知恵が輝くのです。これらキャラクターの魅力に加えて、魅力的な謎、合理的な解決、その先への提示。どれをとっても一級品です。あらためて、この作品の受賞歴を見ると、直木賞に加えて、各賞総なめ状態。第166回直木三十五賞受賞第22回本格ミステリ大賞(小説部門)受賞第12回山田風太郎賞受賞「このミステリーがすごい!」2022年版国内編 第1位「週刊文春ミステリーベスト10」2021年国内部門 第1位「ミステリが読みたい!」2022年版国内篇 第1位「本格ミステリ・ベスト10」2022年国内ランキング 第1位(史上初となる4大ミステリランキング制覇)「2021年歴史・時代小説ベスト3」(『週刊朝日』)第1位そりゃ、面白いわな、面白いしな、と思います。さて、この後、織田信長が天下に手をかけながらも命を落とし、秀吉、家康と時代が進むことを我々は知っています。では、その流れの中で、村重はどんな人生を歩むのか、官兵衛の運命はどうなっていくのか。歴史は小説より奇なり。最後まで二人の「運命」から目の離せない、歴史×推理の極上のエンターテインメント小説でした。

October 23, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『ファラオの密室』白川 尚史

古代エジプトという舞台。エジプトの神々が信仰によって力を持つ世界観。ピラミッドという密室で起こる殺人。次々に繰り出される魅力的な謎。いわゆる特殊状況下ミステリではあるのですが、謎解きはとても丁寧で、世界観にハマった後は、とにかく謎の答えを知りたい一心でページをめくりました。2023年の第22回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作。ファラオの密室 (宝島社文庫) [ 白川 尚史 ]物語は、主人公が死んで冥界に行くところから始まります。冥界にて、己の心臓を取り返してこいと命じられ、現世に戻った主人公は、限られた時間の中で、自分の命を奪った犯人、そして心臓の行方を捜すべく奔走します。消えたミイラの謎、ファラオによる「宗教改革」の行方、「異教徒」の女の子の運命、主人公に隠された秘密、様々な思惑と謎が絡み合い、訪れる数々の危機。果たして主人公は、「犯人」を見つけ、無事に己の心臓を取り戻すことが出来るのか。そして「女の子」の運命やいかに。この作品の作者の経歴も異色で、話題となりました。東京大学工学部卒業後、2012年に株式会社AppReSearch(現 株式会社PKSHA Technology)を設立し、2020年に取締役を退任。現マネックスグループ取締役兼執行役。才能に満ち溢れているなぁ、としか言いようがありません。とにもかくにも、面白さに脱帽の一冊でした。==========余談ですが、特殊設定ミステリと言えば、世代的にこの作品が思い浮かびます。生ける屍の死(上) (光文社文庫) [ 山口雅也 ]価格:858円(税込、送料無料) (2025/10/22時点)楽天で購入生ける屍の死(下) (光文社文庫) [ 山口雅也 ]価格:858円(税込、送料無料) (2025/10/22時点)楽天で購入「死者が蘇る世界」で人を殺すとはどういうことかという、とんでもない謎をひっさげての名作。久しぶりに読んでみたくなりました。

October 22, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『成瀬は天下を取りにいく』宮島 未奈

名作は書き出しから名作なのだと、文庫版の解説を手掛けた森見先生が書かれています。それどころか、名作は題名から名作なのかもしれません。平積みしていた頃から、文庫になるのを楽しみにしていました。そもそも本屋大賞にはずれなし。期待通りなんてありきたりではなく。期待を遥かに超えた面白さでした。成瀬は天下を取りにいく (新潮文庫) [ 宮島 未奈 ]読めばきっと、人の目を気にせず、自分の信じた道をまっすぐに進んでいく成瀬から、目が離せなくなるはず。それにしても、すごい小説。読んで言いたいことが多すぎて、言葉が渋滞してしまいます。何から言えば良いのだろう…?構成の話?様々な人物から語られる「成瀬」の活躍。それぞれのエピソードが絡み合い、つながっていく心地よさ。これぞ構成の妙!東大の話?東大のオープンスクール中に池袋往復するのは、ちょっとさすがにないかなぁ…とかつまらないツッコミをするのは野暮でしょう。それよりも、東大を目指す女の子と、「成瀬」の対比がすごく腑に落ちてしまうのです。登場人物たちの東大合格を祈念したいところです。京大の話?解説の森見登美彦先生も京大卒ですし、万城目学先生も京大、綾辻行人先生や麻耶雄嵩先生も輩出した京都大学に、この宮島未奈先生まで加わって、もしかすると「成瀬」まで加わるかもしれないなんて…。京都大学、おそるべし、です。散髪の話?漫才の話?西武大津店の話?それぞれで延々と話をすることが出来そうです。それなりに知識のある関西人なので、「膳所」を「ぜぜ」と読むことくらいは知っていましたが、西武大津店なんて知らないですし、「うみのこ」も知らない、江州音頭なんて聞いたこともありません。それでも、読み終えて、まるで自分も「成瀬」たちと一緒に「膳所」で過ごしたことがあるような、そんな気分にさせられるのです。そんな「成瀬」が落ち込むとき、私たちは「成瀬」が超人なのではなく、私たちと等身大の人間なのだと気付かされます。それでも、彼女の生き様は、私たちを前向きにさせてくれます。疲れているなら、落ち込んでいるなら、元気が出ないなら。是非、彼女の真っすぐな生きざまに、勇気と元気をもらってください。本当に楽しく素晴らしい作品でした!次作を読むのも楽しみにしています。成瀬は信じた道をいく [ 宮島 未奈 ]成瀬は都を駆け抜ける [ 宮島 未奈 ]

October 19, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『スワイプ厳禁』『閲覧厳禁』知念実希人

判型の面白さに惹かれて手に取りました。なにせ、スマホを模したサイズ、しかも題名が「スワイプ厳禁」なわけですから。スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ [ 知念実希人 ]知念先生の本、ということで、ミステリとしての安心感もあったのですが…。ミステリ的な仕掛けもあるのですが、結構ホラー寄りのお話でした。この作品だけでも「謎」は残るものの、ホラーとして完結している…でも、これで終わるわけがないのが知念先生。きちんと続きがあるのです。それが『閲覧厳禁』閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書 [ 知念実希人 ]判型としては文庫より大きいサイズ。『スワイプ厳禁』の謎まで回収しながら、ミステリとしてもっと大きな「仕掛け」が施されています。前作から引き続いて深まっていく謎、冒険によって明かされていく「真実」、その先に待つ「犯人」と「真犯人」。読み終えて、改めて見直した時に、仕掛けの巧妙さにうならされます。両方薄くて読みやすいのも有難い。たまには「スマホ」を離れて、スワイプせずにページをめくる、というのも良いかなと思います。

October 17, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『オリエンド鈍行殺人事件』藤崎翔

オリエンド鈍行殺人事件 (ハーパーBOOKS+ ハーパーBOOKS+ HBP7) [ 藤崎 翔 ]何も考えずに、気楽な暇つぶしとして読める、とてもためにならない良い短編集でした。読書はエンターテインメントです。もちろん、ために読む本もありますが、暇な時間を楽しく彩るのというのも読書の大切な効用だと思います。合計10編収録の短編集。「タイムスリップ・リアリティ」「勇者たちのオフ」「君のためなら死ねる」「ファーブル昆虫記を読んで」「オリエンド鈍行殺人事件」〈ショートショート〉「過保護」「猫じゃらしとマイクロチップ」「流れ星」「こっくりさん」「崖」では、〈ショートショート〉以外の作品について触れていきましょう。「タイムスリップ・リアリティ」題名通り、リアリスティックなタイムスリップもの。大人の感性で高校生のノリに直面すると…という思考実験がとても楽しい。タイムスリップの「条件」が提示されていないので、この先の展開、というのもあり得るのかもしれませんが、短編としては、ここで「おしまい」なのが綺麗なオチだなぁと思います。「勇者たちのオフ」楽屋モノ的でややもすれば冗長に感じられる前段から一変、緊張感あふれる中盤、熱くそれでいて冷静で現実的でもある終盤へと、緩急をつけながら話が展開していきます。牧歌的な題名からは想像できないラストにうならされました。「君のためなら死ねる」作中の言葉を借りるなら、徹頭徹尾「キモい」作品。作中人物の思考も嗜好もあまりにも酷く、「キモさ」のオンパレード状態。同情の余地のない作中人物の身に起こるラストは、本人にとって本望と言って良いものなのかどうか…「ファーブル昆虫記を読んで」こんなにも”伏線”について、分かりやすく丁寧に説明してある文章を私は見たことがありません。そしてこの”伏線”が、良い仕事をしてくれるのです。まさに実践。ネタバレになってしまうので、詳しく語れないのが残念です。「オリエンド鈍行殺人事件」本のタイトルにもなったこの作品は、名探偵不在の「オリエンド鈍行」で起こった事件が、様々なハレーションを起こして、次々と(本筋の事件ではなく)乗客それぞれの問題を解決に導いていきます。はたして、そもそもの難題は解決するのか。暗い話やホラーにせず、きれいに着地させるあたり、「お梅ちゃん」シリーズを彷彿とさせます。お梅は呪いたい (祥伝社文庫) [ 藤崎翔 ]お梅は次こそ呪いたい (祥伝社文庫) [ 藤崎 翔 ]どの作品も楽しく時間をつぶさせてくれました。頭を空っぽにして時間を過ごしたい時におススメです。

October 13, 2025

コメント(0)

-

♪movie♪「ブラックショーマン」

It's showtime!エンターテインメント全開のミステリ映画でした。かっこ良い福山さんを見る映画…ではあるのですが、福山さんが有村さんに「おじさん」と呼ばれ続けるのが面白い。ストーリーの中で実際に「叔父」ー「姪」関係なので、そう呼ばれるわけですが、この設定のおかげで、妙な恋愛関係的要素がなく、楽しく見ることが出来ました。映画的な演出である、ということは重々承知の上で、ミステリが好きな身としては、気になる点も少々。・お金にうるさい設定の主人公が仕掛ける「ショータイム」が、お金が入ってくるわけでもないのに贅沢すぎる。・「名探偵みなを集めてさてと言い」のシーンで、殺人以外の様々な「秘密」がバラされ過ぎる。・マジシャンとしてのテクニック(素晴らしいのですが)の使われ方が、なんとなく犯罪スレスレ。・結局「メールの件」が解決していないのが気になる。・動機にいまいち納得いかない・ヒロインの気持ちを考えると、探偵助手をしている場合ではないのではと思ってしまう。原作を読むと、これらの点は上手に処理されていて、そんなに違和感ないのですけれど、映像になると…まぁ、映画的な演出として、こうなってしまうのは仕方ないのかな、と納得はするのですけどね。冒頭のマジックシーンとか、時折挿入されるカードの演出とか、アニメのシーンとか、映像ならではで、原作をより魅力的にしてくれていますし、役者さんたちが原作のイメージを上手く落とし込んでくださっています。細かいことは気にせず、福山さんかっこ良かった、役者さんたち上手だった、青春映画のシーンとかとても良かった、という話をするのが良いのでしょうし、別にそれで十分だという気はします。ロケ地が岐阜、ということですが、とても景色が綺麗で、原作にある「名もなき街」だけど、「名声」に頼らなくても良いものはたくさんある、というメッセージとシンクロしているのが、とても良いなと感じましたし、この景色を大画面で見ることが出来たことが、TVスペシャルでなく、映画で見る価値の一つになっていると思います。なお、見終わった後に、思い返すと、音楽が「ガリレオ」で再生されてしまうのですが…(苦笑)さてはて、いろいろ文句言いましたが、楽しい映画でした。次回作にも期待したいなと思います。ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 (光文社文庫) [ 東野圭吾 ]ブラック・ショーマンと覚醒する女たち [ 東野圭吾 ]

October 11, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『ブラックショーマン』東野圭吾

福山雅治さん&有村架純さん主演で映画化されて話題の作品。映画化作品は「映画が先か、小説が先か、それが問題」なわけですが、今回は映画が先になりました。ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 (光文社文庫) [ 東野圭吾 ]映画についての評価はさておき、この作品で謎を解くのは「推理する名探偵」ではなく「心理戦を仕掛けるマジシャン」。もちろん、動機の謎や、登場人物の不可解な行動など、張られた伏線が回収されていくのはさすがで、ミステリとして十分に面白いのですが、ラストの謎解きシーンも含めて、「推理」ではなく、会話劇で情報や犯人をあぶり出す形になっているのも、ちょっと変わった形式のミステリとして楽しめます。映画との比較になると…映画の批判に聞こえると不本意なのですが、映画的な演出の結果、ミステリとしてあるいは主人公のキャラの不自然さが目立ってしまっていたので、小説版の方が違和感なく楽しめたなぁ、と。でも、映像演出としては、というお話は映画評の方で。有栖川有栖先生とか、二階堂黎人先生とか、法月綸太郎先生とかの本は、ほぼ全部持っているのですけれど、東野圭吾先生の本は、(好き嫌いではなく、タイミングの問題で)実はあまり持っていないのですよね…。『ナミヤ雑貨店の奇跡』も名作ですけど、いわゆる狭義の「ミステリ」ではないですしね…。ナミヤ雑貨店の奇蹟 (角川文庫) [ 東野 圭吾 ]『ガリレオ』とかは楽しく見ていたのですが、小説は読んでないですしねぇ。ガリレオ Blu-ray BOX【Blu-ray】 [ 福山雅治 ]また時間が出来たら読まなきゃだなぁ…。

October 10, 2025

コメント(0)

-

本とともに~『アリアドネの声』井上真偽

もう、これしか言葉が選べません。最高でした。アリアドネの声 (幻冬舎文庫) [ 井上真偽 ]主人公は、災害救助用ドローン「アリアドネ」の操縦士。ミッションは、震災によって、地下に取り残されてしまった三重苦(見えない・聞こえない・喋れない)の女性を救出すること。音声機能も、照明機能も、意味を持たない「暗闇」の中で、彼女をどう救うのか。次々に襲い掛かる困難、想定外の事象、手に汗握る救出ミッションに一気読み必至です。どう困難を解決するかというお話だけでも面白いのに、さすがは井上真偽先生、仕掛けられる「謎」が半端ありません。物語が進むにつれて大きくなる違和感、不信感。そして、それらの「謎」を、小気味よく解決する最後のどんでん返し!面白い、だけではなく、心を揺さぶる極上のエンターテインメント。秋の夜長を彩るにふさわしい、珠玉の一冊です。もちろん、ドラマ化もされた『探偵が早すぎる』もお忘れなく!探偵が早すぎる DVD-BOX [ 滝藤賢一 ]探偵が早すぎる (上) (講談社タイガ) [ 井上 真偽 ]探偵が早すぎる (下) (講談社タイガ) [ 井上 真偽 ]

October 9, 2025

コメント(0)

-

in『恐竜博2016』@大阪文化館・ 天保山

2017年最初の展覧会は、天保山で開かれていた『恐竜博2016』へ。数年前に友人宅で子供の持っている「恐竜図鑑」を見せてもらった時、恐竜にはそれなりに詳しかったつもりだったのに、知らない恐竜ばかりでびっくりしたのを覚えています。講談社の動く図鑑MOVE 恐竜 新訂版それもそのはず。2015年だけでも、何十種類もの新種の恐竜が発見され、その中には、今までにない特徴が認められる、あるいは新学説に寄与するような恐竜が含まれているのです。会場内には、今回の目玉である、ティラノサウルス&スピノサウルスの化石はもちろん、赤ちゃん恐竜の化石や福島応援のチンタオサウルス、恐竜化石に触れる企画、復元ムービーなど、盛りだくさん。(恐竜で福島応援のプロジェクトについてはこちら)この展覧会、一部を除いて撮影・拡散可、となっています。これは素晴らしい宣伝だなぁ、と思います。見て、触って得られる実物の迫力は、写真では得られませんから。恐竜に関して、様々な新しい知見を得ることが出来、何より、実物の化石に圧倒されました。そして、島田荘司先生が『アルカトラズ幻想』で提示された「あの仮説」がこういった展覧会で日の目を見る日が来れば、また違った学説の進化を見ることが出来るのにと思ったりしながら、会場を後にしたのでした。アルカトラズ幻想(上) [ 島田荘司 ]アルカトラズ幻想(下) [ 島田荘司 ]========== 『恐竜博2016』 @大阪文化館・天保山 https://www.osaka-c-t.jp/[会期]2016.09/17~2017.01/09 [休館]なし [料金]一般 1,500円 / 大高生 1,000円 / 中学・小学生 800円恐竜博2016公式サイト :http://dino2016.jp/関西テレビ特設サイト :http://www.ktv.jp/event/kyouryu/index.html

January 6, 2017

コメント(1)

-

本と共に~殺す側の論理

バングラディシュでイタリア人や日本人が犠牲になるテロが起こり、フランスのニースで無差別テロが起こるという現実を目の当たりにして、『文明の衝突』を思い出した。あの本が出たのは、私が学生だった20世紀の頃なので、20年くらい前になる。当時から「むしろ、この分析をする、この分析に基づいて政策を立ててることで、対立を煽る」という批判はあったが、9.11が起こり、作者がブッシュ政権のブレインを務めたことで、先見の明があった本として扱われた。文明が衝突するのは歴史の必然なのか、人類の不断の努力によって避けることが出来るのか。生まれてしまった憎悪の連鎖は、断ち切ることが出来るのか。本棚から引っ張り出したのは、加藤陽子先生の『戦争の日本近現代史』と、『文明の衝突』以前に書かれた中島嶺雄先生の『国際関係論』。何故、何があれば人は人を殺せるのか。世界中で奪われている命の重さに、心からの哀悼を捧げつつ、私はその答えを少しでも知りたいと思う。題名は本田勝一氏の本のタイトルから。賛否、言い方はどうあれ、日本も「人を殺せる国へ」向かっている今だからこそ、人を殺す意味を、殺さないための論理を学ぶべき時代だと思う。 『文明の衝突』 『戦争の日本近現代史』

July 16, 2016

コメント(0)

-

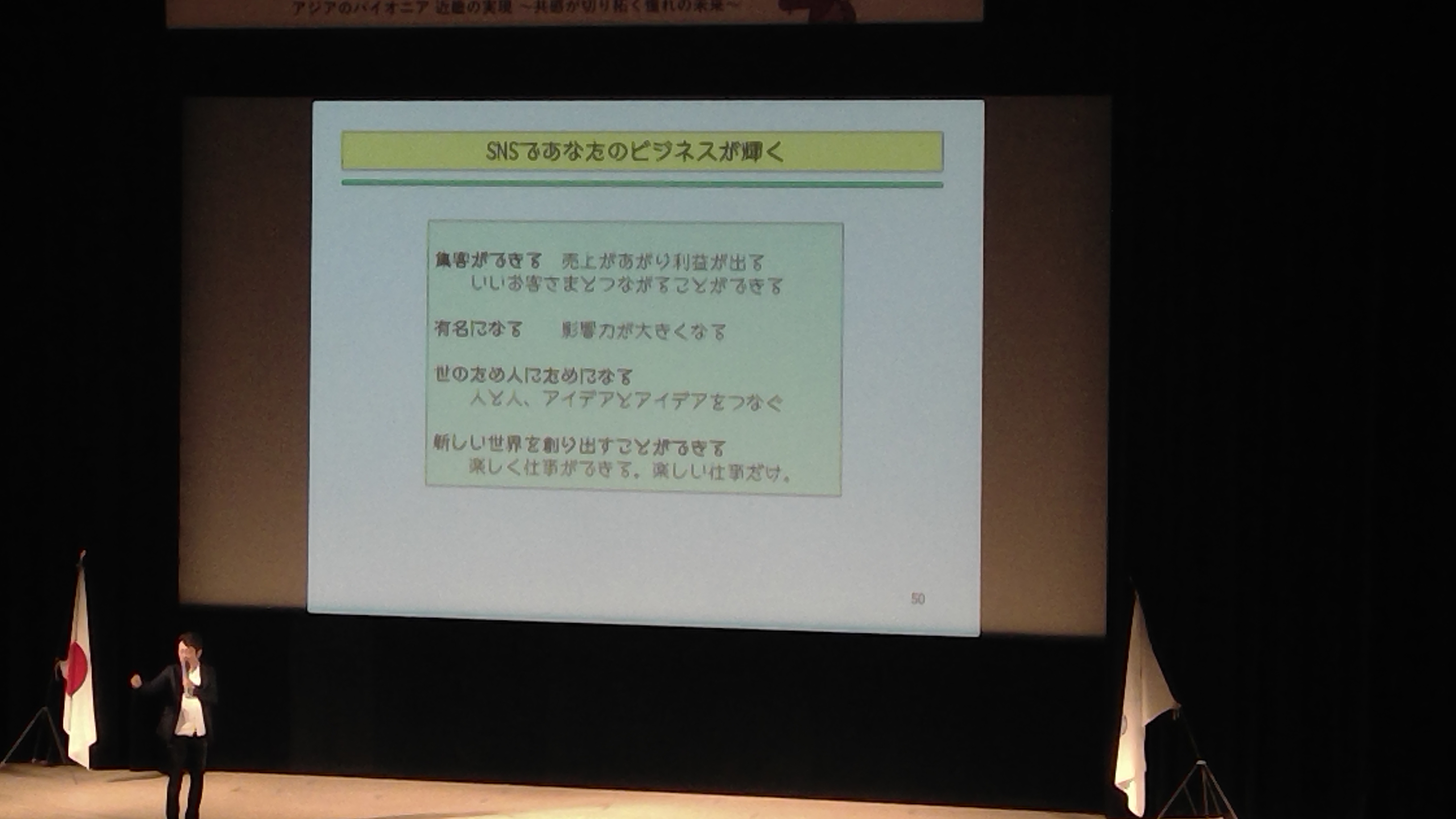

「つながり」の経済

立命館大学茨木キャンパスで藤村正宏さんのお話をお伺いしました。非常に面白くてためになるお話でした。モノではなく、コトを売る、というのはよく聞く話ですが、例が分かりやすかったのが良かったです。snsはお客様を「友達」に出来るツールだ、という視点は、言われればその通りですが、なかったなぁ。「つながり」で売る!7つの法則 [ 藤村正宏 ]

July 9, 2016

コメント(0)

-

茶会記@鶴林寺

久しぶりの茶会記。加古川青年会議所さんの例会事業の一環という形でお茶を頂いてきました。場所は国宝鶴林寺の一角。この設え自体が、非常に贅沢です。お軸の「滝三千丈」の「滝」の縦の線がすーっと流れて、涼しげ。お花もシンプルに活けられています。お菓子は亀屋さんの「清流」。鮮やかな色の上に鮎の絵が押されていて、また、「清流」の名が加古川に相応しい。大人数で頂戴するにも関わらず、数茶碗ではなく、様々な茶碗で出して頂きました。私が頂いたのはシンプルなお茶椀でしたが、ガラスの茶碗や夏野菜を描いた茶碗もあり、夏らしい設えでした。何より、お茶が甘くてまるく、美味しかったです。お茶から離れて久しくはありますが、落ち着いたら、またお稽古を再開したいものです。

August 18, 2015

コメント(0)

-

本と共に~真夏の夜の夢 (下)

こんな本を読んだ。麻耶雄嵩 『神様ゲーム』島田荘司 『アルカトラズ幻想』 ==========麻耶雄嵩『神様ゲーム』麻耶雄嵩氏の小説を普通の人に勧めることは怖くて出来ませんが、私自身は文庫化された氏の小説は全部読んでいるので、どんな驚きの結末が待っていようと、世界が壊れる気分を味わおうと、覚悟はしていたつもりでしたが、それでも、この小説のラストでは、疑問と混乱の渦に巻き込まれました。「神様」は正しいとするのか、間違いもあると考えるのか、「真実はいつも一つ」なんて無邪気に言える探偵が羨ましい。殺された猫はシュレディンガーを意図しているのか。開けた先に、背徳と混沌が詰まっているという悪夢のびっくり箱。読んで、決して幸せな気分になどさせてはくれませんが、小説を読むという行為だけで、自分の持っている世界観をガラガラと壊してくれる麻耶雄嵩体験は、他の小説では得られない唯一無二のものです。とりあえず、何が間違いかと言えば、この作品が子供向けのミステリーレーベルで刊行されたということ。『神様ゲーム』で初めてこの作者に出会った読者は、どこへ放り出されるのだろうと心配になります。ちなみに、氏の数ある作品の中で勧める本を選ぶなら、ノンシリーズの『螢』か『隻眼の少女』。どちらも、もちろん、幸せな気分なんかにはさせてくれない、その代わりに、世界が崩壊する気分が味わえる、素晴らしい作品です。 『螢』 『隻眼の少女』==========島田荘司『アルカトラズ幻想』解説の伊坂幸太郎氏をして、「僕には書けない」と言わしめる快作。冒頭の酸鼻極まりない残虐な事件の発生から、恐竜の存在についてあっと言わされる「重力論文」、難攻不落のアルカトラズをめぐる脱走劇、そしてファンタジーとしか思えない「パンプキン王国」での生活、何を読んでいたか分からなくなるほど急な展開を見せる物語を、最後のエピローグでまとめ上げる鮮やかな手腕は、さすがの一言。それにしても、どうなんだろう「重力論文」。説得力がありすぎて、古生物学にこのまま一石を投じて欲しい程なのですが。「恐竜」に興味のある人は、この章だけでも読む価値十分あり。かって、松本清張氏や高木彬光氏が、古代史学に投じた一石、いや、哲学者の梅原猛氏の古代史学に対する業績に匹敵するぐらい、あと数年後には、古生物学のスタンダード学説になって、図鑑から何から書き換えてしまう可能性のある「論文」です。「宇宙」に興味がある人も読む価値があります。文字通り、宇宙規模で考えての、地球をはじめとする太陽系各惑星の自転周期の謎について、こんなに分かりやすく語られている本はありません。「人類の進化」に興味がある人も、読むと面白いでしょう。何故、どのような進化があって、哺乳類の中で人間は単独で子供を産むことが難しくなったのか。納得のいく答えがここにはあります。もちろん、他の章もそれぞれ魅力に満ちた展開を見せ、まさに「巻を措く能わず」。とにかく、とんでもない作品であることは間違いなく、これぞエンターテインメント。島田先生の作品力に改めて脱帽させられた読書体験でした。

August 18, 2015

コメント(0)

-

本と共に~真夏の夜の夢 (上)

こんな本を読んだ。いとうせいこう 『想像ラジオ』又吉直樹 『火花』京極夏彦×柳田國男 『遠野物語拾遺 retold』 ==========いとうせいこう『想像ラジオ』前から気になっていた本。死者への弔いの仕方は、国によっても、時代によっても、人によっても全然違いますが、最も重要なポイントは、残された生者がいかに「納得」するか、ということです。この小説は、「小説」という形を借りた、死者への弔い。そして、読むこともまた、弔いに加わることなのだと思います。決して重い小説ではなく、清冽なイメージが貫かれ、読みやすく、読んで心に沁みる、そんな作品。==========又吉直樹『火花』基本、本は文庫化待ちなのですが、父が買ってきたので借りて読みました。「お笑い」という舞台を背景に、理詰めで引っ込み思案な主人公と、所属事務所も違う先輩との関係が描かれた作品。表現も文学的だし、ネットニュースのシーンとか、終盤の漫才のシーン、いわゆる「消えていった芸人」にも光を当てる筆致、最後の花火のシーンと合わせての「生きている限り、バッドエンドはない。」というメッセージなどは、とても良いと思うのですが、期待が大きかった分、少し肩すかしかな、と。「文学的であらねば」という縛りで、面白さを削いでしまっている感じがするのは、まさに作中の主人公のジレンマと同じ。「純文学」の定義が僕には分からないのですけれど、結果面白くなくなるなら、意味なくない?と思うのです。==========京極夏彦×柳田國男 『遠野物語拾遺 retold』京極夏彦×柳田國男 『遠野物語 remix』を読んだのは昨年のこと。前作に引き続き、なかなか原文で読むのがつらい原著を、リミックスし、語りなおすことで、読みやすく「編集」する手腕はさすが。そして、やはり、この物語群も怖さと不思議さに満ちています。ミステリーとは違い、解決なんてない、純粋なる不思議さ、奇妙さ。それは怖さの一方で、なぜか郷愁をかきたてるのです。

August 6, 2015

コメント(0)

-

震災から20年。

それは、20年前の1月17日、僕はちょうど受験生で、センター試験の自己採点が終わった翌日の早朝に起こった。電車が不通で学校が休みになったと聞かされて、皆で観た寮生共同のテレビに映し出されたのは、知っているはずの街の一変した姿。高校生が携帯なんてもたない時代、関西出身の寮生は、家族の安否を確かめるべく、2台しかない寮の公衆電話に列をなしていた…。上手く文章には出来ないけれど、思い出せばきりがなく、また、いろいろ思うことはある。当時、受験生を言い訳に、やらなかったこと、出来なかったこと。切ない、やるせない、言葉に出来ない思いが去来する。あれから20年、今、観光客や震災を知らない若い世代が神戸の街並みを歩いても、震災の傷跡を見つけることは難しいだろう。この月日の間にも、東日本大震災をはじめ、日本の各地で様々な災害があった。あわせて、心から哀悼の意を表すとともに、復旧・復興に尽力されているたくさんの方々に敬意を表したい。痛ましい記憶は消えないかも知れないけれど、願わくば、それぞれの地で、将来を見据えた復興が行われんことを。

January 17, 2015

コメント(0)

-

2015年

あけましておめでとうございます。新年のご挨拶がすっかり遅くなってしまいました。昨年は、FBを始めたり、アメブロを書いたりと、色々な試みを行いましたが、どれも更新に波が…(笑)定期更新を自分に義務付けるようにしなければなりませんね。さて、今年のテーマは「全力疾走(たのしくかけぬける)!」年を取り、環境も変わって、「出来ないこと」も増えましたが、今年は様々な機会を頂いて、「出来ること」を増やす年でもあります。何事にも前向きに取り組んで、自分の「出来てないこと」を克服して、自分自身の成長の機会としていきたいと思います。というわけで、今年もよろしくお願いいたします!

January 7, 2015

コメント(0)

-

in『スズキコージの絵本原始力展』@姫路市立美術館

私は、姫路市立美術館友の会の会員で年会費を払っているので、行けば何回でも展覧会を観ることが出来ます。でも、正直、「スズキコージ」さんって言われても名前知らないし、チラシが頭蓋骨をあしらっていて、絵本作家と言われても少し怖い感じもするし、今回はパスでも良いかなぁ、と思っていました。しかし、ボランティアにお伺いした時にちらりと見えた作品のエネルギーに圧倒され、子供を連れて観に行くことを決めました。というか、むしろ、子供に観せたい、と思ったのです。==========展覧会場は、エネルギーと色彩が渦巻く色彩空間と化していました。----------いつもなら通路として使われている廊下も展示に使われ、「ほね・ホネ・がいこつ!」の特大絵本が置いてあったり、表と裏で全く色調の違う顔出しパネルがあったり。すごいぞ!ぼくらのからだシリーズ ほね・ホネ・がいこつ!中川ひろたか/スズキコージ----------会場に入ると、ガラスケース自体が取っ払われ、絵本とその原画が展示されると共に、原色系の色彩で派手に描かれた特大級の絵が所狭しと並べられ、さらにはパティック(インドネシアのろうけつ染め)から、巨大段ボール彫刻、仮面、ペインティングされまくった服、何がなんだか、おもちゃ箱をひっくり返したような、姫路美術館では見たことのない展示空間が広がっていました。とにかく、エネルギーが凄まじい。----------画風が好きだとか、嫌いだとか、そんな「評価」なんてお構いなしに、「絵が好きだ」というほとばしるエネルギーを次々に形にしていったかのような、とにかく、圧倒されること間違いなしの「スズキコージ」ワールドがそこにはありました。 エンソくんきしゃにのる ヤッホー ホイホー やまのディスコ----------本人は「魔法画家」になりたかった、ということだそうですが、確かにこの空間に何かの「魔法」がかかっていることは間違いありません。そして、その「魔法」は、頭でっかちな大人より、子供たちにこそ、ダイレクトにかかるのでしょう。「わけわかんないけど、とにかく楽しい!」そうとしか言いようのない、とんでもない美術展でした。==========『スズキコージの絵本原始力展~聖コージの誘惑~ 』 @姫路市立美術館 http://www.city.himeji.hyogo.jp/art/※インターネット・ミュージアムでも公開! こちらから[会期]2014.06/21~08/31[休館]月曜日[料金]一般 900円/大高生 600円/中学・小学生 100円作者:スズキコージ(公認サイト:http://www.zuking.com/)

August 27, 2014

コメント(0)

-

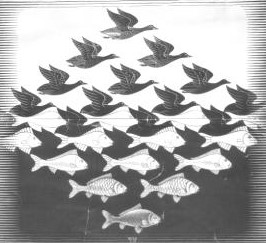

in『エッシャー100選』展@明石市立文化博物館

中学生の頃、英語の先生から授業中に「好きな画家は?」と聞かれ、絶句したことがあります。本当はエッシャーの名を挙げたかったのですが、いわゆる美術の時間で習う「絵画」とは何か根本的に違う気がしていたので、エッシャーが「画家」かどうか、自信を持てなかったからです。今ならはっきり答えられます。「 好きな画家はエッシャーです」と。エッシャーの描く絵は、いわゆる「騙し絵」的な作品から、肖像画、風景画に至るまで、どれも理性的で精緻、そして何より不思議な魅力に溢れています。「エッシャー100選」展が、明石市立文化博物館で開かれていると聞き、行ってきました。==========導入は、イタリア時代の風景画から。この頃の作品は、「精緻でリアルな風景画」の印象が強いですが、それでも、細かいところまで見る目に、後の作品の片鱗を感じることが出来ます。今回見た中では、ヴァチカンの広場を描いた作品が印象的でした。----------そして、ここから彼の作品は、平面の正則分割、極大極小表現、立体図形の絵画等を経て、不可能立体の絵画へと進んでいくのです。有名な「昼と夜」(左に行くと昼間に黒鳥が、右に行くと夜空に白鳥が飛んでいるように見える作品)、「空と水」(下に行くに従って鳥が魚に変わっていく作品)などが平面の正則分割の作品。これの集大成とも言えるのが「メタモルフォーゼ」。この作品は何度見ても飽きることがありません。有名な「ベルベデーレ(物見の塔)」では、空間のねじれをそれと感じさせずにさらりと描き、「滝」や「上昇と下降」では永久機関とも言うべき無限に続く水の流れ、人の流れを描いて見せます。 「空と水」 「物見の塔」 「滝」(図版は展覧会チラシより引用)やはり、エッシャーの作品は、何度見ても面白い。==========私の好きな作品は、「3つの世界」という池の鯉を描いた作品。この作品では、池に写る立木、池に浮かぶ木葉、池の下にいる鯉が同時に違和感なく描かれています。一見、普通の絵画のように見えます。いや、騙し絵を期待していると、ただの絵画です。しかし、実際は全然違う次元にある「3つの世界」を2次元世界にさらりと落とし込んでしまっている「違和感のなさ」こそが、エッシャーの凄さであり、真骨頂。不思議な造形に慣れてきた時に提示されると、「どこが騙し絵なの?」となります。そこまで含めて、この作品は見事に鑑賞者を「騙す」企みに満ちていると言えます。==========さて、これらのコレクション、ハウステンボス所蔵です。何年も前、Bunkamuraで観た時も、天保山のエッシャー展でも、ハウステンボスから来ていました。ハウステンボス内には「エッシャー館」があり、3D映像でも作品を楽しむことが出来ます。(ハウステンボス内「ミステリアスエッシャー」)----------また、エッシャーの父が建設にかかわった関係から、福井県坂井市三国町の「みくに龍翔館」では展望室内に「トリックアート・ワールド」があり、1993-2001年にかけて行われた「みくにトリックアートコンペ」の入賞作品を見ることが出来るそうです。福田繁雄さんの著書で、いくつか作品が紹介されていますが、これもまた超絶技巧の作品ばかり。世の中に天才ってたくさんいらっしゃるんだなぁ、と思わされます。----------さらには、兵庫県立美術館さんでも2014.10/15-12/28の日程で「だまし絵II」が開かれます。これも楽しみ。(巡回:2014.08/09-10/15@Bunkamura ザ・ミュージアム ・ 2015.01/10-03/22@名古屋市美術館)どれもいつか時間を作って足をのばしたいものです。==========『明石市制95周年記念 夏休み特別展 エッシャー100選 だまし絵の奇才が創る無限の世界』 @明石市立文化博物館 http://www.akashibunpaku.com/[会期]2014.07/19~08/31[休館]会期中無休[料金]一般 1,000円/大高生 700円/中学生以下 無料作者:M.C.エッシャー(公式サイト:http://www.mcescher.com/)

August 23, 2014

コメント(0)

-

★芝居★ 『ピビンパ ウェディング』

「新宿梁山泊」さんの芝居が面白いと聞いていながら、行きそびれて早幾星霜。当時の座付作家、鄭義信さんの新作のお芝居が神戸で観られると聞き、楽しみにお伺いしました。しかも、このお芝居、兵庫県下12劇団によって構成される兵庫県劇団協議会の45周年記念合同公演。即ち、兵庫県下の精鋭の役者さん達による夢の競演。正に梁山泊!==========舞台は、少しばかり寂れた小さな結婚式場。今日は三組の挙式が予定されています。。しかし、それぞれの家族には、それぞれの「事情」があり…。結婚式という人生の「ハレ」の舞台で交錯する様々な思い。謎の登場人物、物語を盛り上げる音楽隊、真面目ながらも個性的な従業員達。バタバタとお話が同時進行で進んでいく中、題名通り、それぞれの「物語」が「ピビンパ(かき混ぜ)」され、蛍が物語に明かりを灯します。==========笑って、泣けて、感動できる、お芝居の王道のような作品でした。観客も含めて、同時に同じ舞台空間を共有しているからこそ生まれる独特の空気感の中で、生身の役者さん達が、台詞に、動きに、命を吹き込むことで、テレビとも、映画とも違う、お芝居でないと得られない笑いと感動が生まれるのです。==========緩急自在に場の空気を変え、しっかり笑わせ、しっかり泣かせ、かつ、多くの出演者それぞれに、しっかりと存在感を持たせる脚本の妙。この脚本の要請に応え、脚本を活かしきる、役者さん達それぞれの素晴らしい存在感。演技の上手下手を言葉で説明することは難しいのですが、どの方も間違いなく上手い。さらには、自然な形で入る、韓国楽器の生演奏。音楽だけでなく、その演奏技法、演出もエキゾチック。開演前の演奏も素晴らしく、劇中の登場の仕方も面白い。久しぶりに「良いお芝居を観た」という充実感を味わうことが出来ました。==========兵庫県劇団協議会 45周年記念合同公演 『ピビンパ ウェディング』 @神戸アートビレッジセンター (兵庫・神戸)2014/08/07-10 作・演出;鄭義信 出演:兵庫県劇団協議会 所属劇団 劇団員 神戸ドラマ館ボレロ 劇団四紀会 劇団自由人会 劇団神戸自由劇場 劇団ここから 劇団プロデュース・F 神戸ドラマ倶楽部 劇団風斜 劇団どろ 兵庫県立ピッコロ劇団 劇団道化座 神戸職演連 演奏:鄭慎二・閔俊泓

August 10, 2014

コメント(0)

-

in『野口哲哉の武者分類図鑑』@大山崎山荘美術館

「日本」から連想されるイメージの一つに「侍」があります。西洋のものとは違う兜・甲冑を身に着け、戦場を駆け抜ける「侍」。その兜・甲冑には、不思議で奇妙なものが見受けられることがあります。2014年現在、大河ドラマで放映されている「軍師 黒田官兵衛」の有名な兜にしても、赤い盃を逆さにした不思議な造形ですし、「愛」の漢字をかたどった直江兼続の兜、兎耳型の兜等を思い浮かべる方も多いでしょう。また、甲冑にしても、井伊の赤備えや伊達家の等、大量生産ではない時代に、質・量を揃えるということが、どれ程の贅沢であったことか。戦場で如何に目立つかを基準としたようなその造形。そこにはアート作家の想像力を刺激する何かがあるようで。侍達ノ居ル処。 [ 野口哲哉 ]大山崎山荘美術館で、『野口哲哉の武者分類図鑑』を観てきました。姫路美術館ボランティアの方に「好きだと思うよ」と勧めて頂いて、「確かに面白そうですね」と答えて以来、ずっと気になっていたのです。==========大山崎山荘のガラスケースの中に佇む、甲冑姿の小柄な「武士」達。時に無表情に、時に現代風の顔付で、甲冑を身に纏った姿は、甲冑の格好よさとのギャップで、どこか滑稽さを感じさせてくれます。そして、まるでそのような甲冑が本当にあったかのように騙られる、「偽史」に基づいた造形物達は、面白くて愛おしい。猫に着せるために作られたという甲冑、自転車に乗った武士、空を飛ぶ武士、シャネルのマークをあしらった甲冑を纏う「紗練家」の武士達。単に甲冑のみならず、解説書や当時の絵画まで作り込んで説得力を持たせる技法は、緻密にして周到。何だかワクワクする時間を過ごさせて頂きました。==========一般的には、氏の作品を見て思い浮かべるのは、やはり、同世代の作家、山口晃氏や天明屋尚氏の作品でしょう。少し趣は違いますが、"天才"会田誠氏の作品も近いものがあります。 山口晃作品集 傾奇者 会田誠 天才でごめんなさいしかし、この「偽書」にまつわるディテールの扱い、ないものをあらしめる手腕には、このBlogでも何度か紹介している「クラフトエヴィング商會」さんの作品と、感性の方向性こそ違えど、凝り方に相通じるものを感じました。「クラフトエヴィング商會」さんについては、また頁を改めて。==========まぁ、今回、何が驚きだったかと言えば、偶然、紺洲堂主人さんと、それと知らず同じ日、同じ時間に展覧会場にいたことです。アートの起こす奇跡について、思いをめぐらす一日となりました。==========『野口哲哉の武者分類図鑑』 @大山崎山荘美術館 (京都・大山崎) http://www.asahibeer-oyamazaki.com/index.html[会期]2014.04/19~07/27 [休館]祝日を除く月曜休館[料金]一般:900円 / 高・大学生:500円 / 小・中学生:無料作者:野口哲哉

July 28, 2014

コメント(0)

-

本と共に~夏の夜、怖い本。

「夏には怪談」という方もいらっしゃいますが、私自身は「怖い話」って苦手で、絶叫系マシーンには乗れても、お化け屋敷の類にお金を払って入る気はございません。とは言え、怖いもの見たさ、というのはあるわけでございまして。作者がミステリー系だから大丈夫だろうということで、京極夏彦先生の『遠野物語remix』、柳広司先生の『怪談』を購入しました。…怖かった。----------『遠野物語remix』は、柳田國男先生の『遠野物語』を口語体にして、順番を分かりやすく差し替えたという作品なのですが、合理的解決を有さない、不条理で不合理な物語は、日常の中にぽっかり空いた真っ暗な深淵を覗き込むようで、背筋が凍る思いがします。角川ソフィア版には、柳田國男先生の原版も収録。 遠野物語remix 遠野物語remix 付 遠野物語----------一方の『怪談』。 怪談 [ 柳広司 ] 怪談 [ ラフカディオ・ハーン ]こちらは小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)先生の『怪談』を下敷きにして、現代を舞台に、「合理的」な「怪談」が語られる短編集。柳先生の作品は、本当に良く練られているなぁと、いつも感心しますが、今回はこの知性的・理性的な合理性と、それだけでは割り切れない「怖さ」のバランスが素晴らしい。所収の「雪女」や「むじな」を代表として、やはり人間の心の闇が一番怖い、ということを思い起こさせてくれます。==========「日常に潜む不条理の怖さ」という言葉にすると、どちらも同じなのですが、異形の者の怖さを取るか、人間の心の怖さを取るか、いわゆるホラー的な怖さはありませんが、それ以上に怖い両作品でした。

July 3, 2014

コメント(0)

-

♪movie♪「アナと雪の女王」

思えば、ディズニーアニメは、ミュージカル映画としての側面を持っているわけで。有名な曲、それと知らずに知っている曲はたくさんあります。「アナと雪の女王」を観ました。(C)2013 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.映画「アナと雪の女王」この作品情報を楽天エンタメナビで見るディズニー伝統の、と言って良い、ミュージカル映画。----------氷の魔法の力を持つ姉、姉の力を忘れさせられて育った妹。魔法の力を表に出さないため、閉ざされた城の中で二人は成長します。そして、姉の戴冠式の日。久しぶりに開け放たれた城に、期待いっぱいの妹と、不安いっぱいの姉。そんな中、事件は起こり、国は氷に閉ざされてしまうことになります。果たして、二人はこの危機を乗り越えられるのか。----------何と言っても、途中出てくるスーパーキャラクター、雪だるまオラフの存在が素晴らしい。「夏に憧れる雪だるま」という、緊張感あふれるキャラクター設定はさておき、二人の楽しかった思い出の象徴である「雪だるま」が、文字通り、二人の「雪解け」のきっかけを担うという構成はさすがです。----------それに何より、主人公たちのハッピーエンドは疑いませんでしたが、「夏に憧れる雪だるま」の幸せがどう実現されるのか、正直、私にはそれがハラハラドキドキでした。----------前向きで楽しくて、ハッピーエンドが約束されていて、印象に残る素敵な音楽が散りばめられていて、美しい映像を安心のクオリティのCGが彩り、家族で安心して観ることの出来る、素晴らしいファンタジー。楽しませて頂きました。

July 2, 2014

コメント(0)

-

♪movie♪「グランド・ブダペスト・ホテル」

「奇妙な味」としか表現のしようのない映画でした。絵画的な、どこか懐かしい雰囲気を背景に描かれる、先の読めない緊張感あるストーリー展開。ミニシアター系の映画が好きな方には、たまらない作品です。(C)2013 Twentieth Century Fox映画「グランド・ブダペスト・ホテル」この作品情報を楽天エンタメナビで見る現代。墓地にある作家の碑の前に佇む一人の女性。彼女の手には「グランド・ブダペスト・ホテル」という本が。1980年代。その作家が、テレビカメラに向かって語りかける。「自分は、架空の物語ではなく、語られた物語を書いているのだ」と。1960年代。作家が滞在していた「グランド・ブダペスト・ホテル」に奇妙な客がやってくる。その客と親しくなった作家は、ホテルにまつわる、その男の思い出話を聞くことになる。1930年代。「グランド・ブダペスト・ホテル」は名門ホテルとして、活気に溢れていた。その中心にいるのは伝説のコンシェルジュ、グスタフ・H。----------この2重3重構造の中で、物語が動き始めます。グスタフ・Hが巻き込まれる事件とは。そして、絶体絶命の状況におかれた彼の取る行動とは。----------先の読めない展開に、独特のリズム感のある映像美、緊張感の漂う脚本。何かしらの社会風刺も込められながら、それを嫌味に感じさせず、物語のリフレインが爽やかな余韻を残します。==========ウェス・アンダーソン監督の作品は、これまでも『ライフ・アクアティック』『ダージリン急行』を観ているのですが、どれも不思議な浮遊感とほんわりとした温かさに包まれた作品です。なかなか機会はないですが『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』も観たいですねぇ。 ライフ・アクアティック ダージリン急行 ザ・ロイヤル・テネンバウムズ

July 1, 2014

コメント(0)

-

本と共に~「ぼくらはそれでも肉を食う」

「命を大切にしよう」という考え方に反対する人は、ほどんどいないと思います。しかし、この「命」の中身をどう考えるか、どのように大切にするか、というのは人それぞれです。さて、この本の帯には、こう書かれています。「イルカ殺しはかわいそう、でも焼肉もマグロ丼も大好き。 この矛盾、いったいどうしたらいい?」ぼくらはそれでも肉を食う [ ハロルド・A.ハーツォグ ]残念ながら、この本にその「答え」は書かれていません。でも、世の中に様々な考え方があり、それぞれそう思う根拠、背景があることを知ることが出来ます。==========序章で出される「問題」から、とても衝撃的です。曰く「どうせ殺処分されてしまう猫なら、ペットとして飼われているヘビの餌にしても良いのではなかろうか?」この質問自体に対して、ほとんどの方が、不快感を覚えるのではないでしょうか?(特に猫好きの方は、怒りすら覚えられたかと思います。)実際にこういうことが行われている、というわけではありません。作者の主眼は、ではなぜこの不快感が生まれるのか、というところにあります。----------ユダヤ人を虐殺しながら、一方で動物愛護を推進したナチスの話。菜食主義者と健康の話。狩猟と性差の話。闘鶏(残酷としてアメリカでは禁止)の鶏と、食肉となる鶏では、どちらが「幸福」かという話。動物実験のために遺伝子操作されて生まれてくるネズミの話。----------倫理的・文化的な非常に難しい問題を、丁寧かつ出来る限り公正に取り扱うことで、人間と動物の関係性について論じています。----------久しぶりに、知的好奇心を刺激され、自分の頭で考えさせられる、スリリングな読書体験でした。==========ちなみにこの表紙の絵を描かれたのは、ムツゴロウ先生。なかなかに柏書房さん、良い仕事をされてます。

June 19, 2014

コメント(2)

-

伊勢参拝。

先日、伊勢へ参拝旅行に行ってきました。初日は二見興玉神社に参拝。先日、神社は、自分の私利私欲をお願いするところではなく、他人の幸せを願う場所なのだ、と教わりましたが、あわせて、今の幸せへの感謝を申し述べる場所でもあります。----------なので。これまでの様々な「出会い」に感謝。妻との出会いに感謝。夫婦円満に感謝。素晴らしい子宝を授かったことに感謝。子らの健やかな成長に感謝。----------そして。友人たちの「良縁」を祈願。==========翌日は、伊勢の内宮へ。何より、人の多さにびっくり。前回来たときは、もっと静かで、凛としていて、森閑とした中、神々しさを感じつつ、参拝させて頂いた覚えがあるのですが…。それでも、ほとんどの方が正装され、きちんと鳥居の前で一礼しながら、整然と参拝していく様は、見ていて気持ち良いものがありました。日本国民の総氏神でもある伊勢神宮では、今、こうして、ここにあることに感謝。----------駐車場への帰りは、人通りの多い「おはらい町通り」「おかげ横丁」を避け、五十鈴川沿いをのんびり散策。最初に来た時は、両親に連れられて家族で。次には、小学校の修学旅行で。その次は、大学時代の友人たちと。そして今回は、自分の妻子と。人生の節目節目に、こうして参拝させて頂けるのは、本当に有難いことなのだと思います。さて、次に参拝するのは、いつになるのやら。

March 15, 2014

コメント(1)

-

3/8は「国際女性デー」

3/8は「国際女性デー」です。なんて話をすると、アンチフェミニズムの諸氏から突っ込まれそうですが、日本でこそあまりメジャーではないものの、国連で1975年に定められた、由緒正しい記念日です。と言いつつ、私がこの記念日を知ったのは、ドイツ滞在中。女性にミモザの花を贈ったりする日なんだよ、と教えられました。まぁ、ミモザは花粉症の原因になる場合もあるそうなので、うかつに贈ると、えらいことになりかねませんが。余談ですが、ホワイトデーをこの日にしておけば、国際的にも説明しやすいし、意義深い感じもするし、良かったのではなかろうか、と私は思うのですが…。これだけメジャーになっちゃうと、今更、なんだろうな。

March 8, 2014

コメント(0)

-

『そして、僕はOEDを読んだ』を読んだ。

以前、ラジオでこの本が紹介されていて以来、ずっと気になっていました。「OED」すなわち、「Oxford English Dictionary」。wikiより引用すると、「1989年刊行の第二版は、本体20巻 (累計21,730頁) と補遺3巻 (累計1,022頁) から構成され、主要な見出し語数は291,500、定義または図説のある小見出し語やその他の項目を含めると615,100。」という「オックスフォード大学出版局が刊行する最大かつ最高の英語辞典」。この辞書を通じて、「英語の森」に分け入った冒険者の旅の記録が、この本です。そして、僕はOEDを読んだ[ アモン・シェイ ]1,890円私自身、読書は嫌いではありませんが、辞書を「読む」経験をしたことはありませんし、今まで読んできた本を積み重ねても、このページ数に行き着くかどうか。そして、「OED」は、「最大かつ最高」であるが故に、英語圏の人でさえ知らないような単語まで、網羅されているのです。作者の読書の歩みに沿って、「A」から「Z」まで26章のエッセイがあり、これだけでも十分に面白い「冒険記」なのですが、作者が面白く感じた単語の紹介と、作者による単語への突っ込みがあり、それらの言葉から垣間見える昔の風習の紹介、「悪魔の辞典」的な言葉に対する考察、言葉を生み出してきた人間社会に対する皮肉、等々入り混じって、面白い「読み物」になっています。==========ちなみに、この本、出版社が「三省堂」さんというのも気が利いています。日本には、辞書編纂者の方々はもちろん、「辞書を読む」方もたくさんいらっしゃるようで、私も少しだけ、その仲間入りをしたくなりました。読むんだったら何が良いかな?まず三省堂さんの「新明解国語辞典」かしら?新明解国語辞典小型版第7版[山田忠雄]2,940円____新解さんの謎[ 赤瀬川原平 ]540円 ____新解さんの読み方[ 夏石鈴子 ]660円辞書編纂関連の本も話題になりましたね。____舟を編む[ 三浦しをん ]1,575円____辞書を編む[ 飯間浩明 ]840円英語辞書、せっかくならこちらも、三省堂さんの…と思っていましたが、こちらのHP(編纂者:山岸勝栄先生のページ)を拝見して、「スーパー・アンカー英和辞典」を読みたくなりました。スーパー・アンカー英和辞典第4版[ 山岸勝栄 ]3,045円==========本書でも度々言及されていますが、辞書には、編纂者の並々ならぬ熱意と努力が込められているわけで、それを「読む」というのは、「編む」苦労に比べたら、たいしたことはありません。私みたいな凡人読書家は、小説の作家さんや研究者の方々に対しても、そう思うこと多いですけどね。携帯やPCで手軽に意味を調べられ、電子辞書も安価に手に入る時代になりましたが、それでも、紙媒体で辞書に触れられる楽しみを、改めて思い出させてくれ、また、作家や編集者の方々に対する敬意を、改めて呼び覚ましてくれる、そんな一冊でした。

March 7, 2014

コメント(0)

-

in「ワンピース・ザ・プラネタリウム」@加古川総合文化センター

「麦わらの一味と星空の航海へ!」というわけで、まぁ、正直、「コブクロ 流れ星に願いを」の方が見たいなぁ、とか思いつつ、久々のプラネタリウムだったのですが、素直にわかりやすく面白かったです。子供も、ワンピースのストーリーもキャラクターもよく知らないはずなのに惹き込まれていました。----------(以下、ストーリーをご存じない方には意味不明になろうかと思いますが…)「くじら座」から、ラブーンのことに思いを馳せ、「わし座」からハヤブサ→アラバスタでの別れを連想して涙を流し、バラバラになってしまった「アルゴ座」から、ゴーイングメリー号を思い出し、オーロラの立体投影から、チョッパーの引く橇に乗って、Dr.クレハとの別れを回想する。他の小ネタも、笑いと感動を誘ってくれます。----------私自身は、ワンピースにあまり詳しいわけではありませんが、それでも涙腺を刺激される内容でした。ファンの方は、かなり泣けるのではないでしょうか。----------肝心の星の解説も、春の星座から冬の星座まで、ナミとロビンが一通りわかりやすく説明してくれるので、知っているようで知らない星座の世界を知ることが出来て、大満足。===========上映前には、加古川総合文化センター宇宙科学館の方が、加古川の「今」の星空の解説を行ってくれます。正直、知らないこと、忘れてしまっていることでいっぱいで、感心しっぱなしでした。これで、大人400円は安いと思います。===========うーん、88の星座、今からでも覚えられるかなぁ?せっかくだから、英語名でも覚えれたら格好いいなぁ。まぁ、私自身の知的興味はさておき、子供たちが星空に興味を持ってくれたら嬉しいな、とは思います。環境系出身としては、綺麗な空気を守ることへの意識とか、キャンドルナイトへの興味とか持ってくれたら、さらに良いんだけどなぁ(笑)==========「ワンピース・ザ・プラネタリウム」 @加古川総合文化センター http://www.kakogawa-bunka.jp/ ※上映館に関しては、コニカミノルタのこちらのページから確認できます。 兵庫県では、今現在、加古川でしか見られないようですね。[会期]土・日・祝日・冬休み(12/21~1/6)・春休み(3/25~31) 各日11:00~[料金]おとな(高校生以上)400円 / こども(4歳~中学生)100円 作者:コニカミノルタ(http://www.konicaminolta.jp/planetarium/index.html)

February 13, 2014

コメント(0)

-

本と共に~『雪わたり』宮沢賢治

先日、雪が降りました。温暖な瀬戸内に生まれ育った身としては、雪が降るとテンションが上がります。ご近所の子供たちもそうだったようで、妻が「雪が降った日は、子供のいる家がすぐ分かる。子供のいる家の前には雪だるまが出来ているから。」と言っていました。さて、雪の日ということで、本棚から引っ張り出してきたのはこの本。雪わたり [ 宮沢賢治 作 ・いもとようこ 絵 ]宮沢賢治さんの書く、日本語の美しさももちろんですが、いもとようこさんの描く、かわいらしいキツネの絵がとても素敵な一冊です。お話自体、教訓めいたことも、難しい話もなく、子供たちがキツネの幻燈会に誘われて、楽しんで帰るというとても素直なストーリー。テキストだけなら、もう少し深く読むことも出来るのでしょうが、いもとようこさんの絵が、楽しい物語の世界に、難しいこと抜きで誘ってくれます。「キックキックトントン キックキックトントン キックキックキックトントントン」「かた雪かんかん、しみ雪しんしん。」なんてリズミカルな文章が、音読していて とても気持ち良く響く、「声に出して読みたい日本語」な一冊でもあります。冬の雪国の大変さに思いを馳せつつ、少し幻想的な物語世界の雪国で楽しんでみるのも良いかもしれません。

February 12, 2014

コメント(0)

-

★芝居★ 東播磨高校演劇部『アユを食べないミカドのお話』

久々のお芝居は、日岡神社の参集殿にて。『播磨國風土記』より、景行天皇の話。題して『アユを食べないミカドのお話』。前段が講演会で、『播磨國風土記』の資料を頂いていたので、それと照らし合わせながら拝見したのですが、「原作」に忠実に、かつ大胆にアレンジしてあって、非常に面白く楽しいお芝居でした。正直、高校演劇は、気恥ずかしい気分もあり、あまり観る機会を得ることはなかったのですが、さすが東播磨支部大会最優秀校にして兵庫県大会優良賞受賞校、お客さんを上手に巻き込んでのパフォーマンス、同世代受けしそうなネタ振り、息を合わせてのセリフ回し、人数の多さをうまく生かした構成、難しいセリフも難なくこなし、役者それぞれが生き生きと演技していて、本当に素晴らしいお芝居に仕上がっていました。==========播磨の国に、妻を求めて旅に出る景行天皇。ところが、目指す「印南別嬢」(いなみのわきいらつめ)は、姿を隠してしまいます。彼女を見つけるきっかけとなったのは、彼女の飼っている白犬でした。探すうちに行った景行天皇の行為が、地元の地名の由来となっていきます。出会った二人は結ばれ、幸せな家庭を築きました。時代は流れ、彼女が亡くなった時、日岡の地に墓が作られました。しかし、その身体は川に流されてしまい、櫛箱と肩掛けだけが埋葬されることになったのでした。==========『播磨國風土記』で淡々と語られる「歴史」に光を当てると、こんな面白い物語が立ち上がるのか、と感心しました。----------「印南別嬢」は、『古事記』では「針間之伊那毘能大郎女」「伊那毘能大郎女」、『日本書紀』では「播磨稲日大郎姫」「稲日稚郎姫」と表記され、大碓命(おおうすのみこと)・小碓命(おうすのみこと)の母とされます。小碓命(おうすのみこと)は、後の「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」。日本古代史のスーパーヒーローです。----------日岡神社は、この大碓命・小碓命の双子の出産の際に、天伊佐佐比古命が安産祈願を行ったとされ、安産の神様として、今でも厚い信仰を集めています。==========所縁の地で、それにふさわしい物語を見る。なかなかに素晴らしい体験をさせて頂きました。============東播磨高校演劇部「ヒガハリMAX!」 『播磨國風土記 アユを食べないミカドのお話』 @日岡神社参集殿 (兵庫・加古川)2014/02/02(日) 作;東播磨高校演劇部 演出;東播磨高校演劇部 出演;東播磨高校演劇部東播磨高校演劇部 :http://www.hyogo-c.ed.jp/~higashiharima-hs/club/Drama/Drama.html日岡神社:http://www.hiokajinja.or.jp/

February 4, 2014

コメント(0)

-

春はあけぼの。

あらためて新年が明けました。私は、数年前から「月と季節の暦」を愛用しているのですが、このいわゆる「月暦(旧暦)」での新年が明けたことになります。----------アジアの各国では、これで新年を祝う国も多く、中華街の「春節祭」はこれにあたります。旧暦の世界では、1~3月が「春」なので、暦の上ではちょうど「春」が始まったわけですね。梅の花もほころび始め、正に「迎春」です。----------さて、今年は「太陽暦」とちょうど一か月違いなので、「月暦(旧暦)」と「太陽暦」の日付が一致します。つまり、今月3日には「三日月」が見えますし、15日には「十五夜」の月が、16日には「十六夜(いざよい)」の月が見えるのです。なかなか古典の世界を実感することって出来ませんが、この機会に、今月は少し古典気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。

February 1, 2014

コメント(0)

-

あいさいの日

だそうです。 なるほど、1(アイ)31(サイ)ね。 しばらくセンター試験国語をネタにしたせいで、不倫だ、夫婦喧嘩だ、なんて話題ばかりだったので、ほっとします(笑) え? 愛妻エピソード? のろけ話は長くなるのでやりません(笑) でも、正直、愛妻と恐妻って紙一…何でもありません。ありませんよ。

January 31, 2014

コメント(0)

-

夫婦喧嘩の顛末。

妻のことは大事だけど、不倫相手に心惹かれる夕霧(夫)。妻は、大きい子を家に残し、小さい子らを連れて実家に帰ります。妻は夫と顔を合わせようとすらしません。==========センター試験の古文は、なかなか難儀なこのシチュエーションの中で、夫婦間のやり取りを、どちらの発言か考えながら訳していく、という問題を問5として出します。----------選択肢を整理すると、このような感じになります。※わかりやすくするために、選択肢にだいぶ手を加えています。==========(1)A:夫「お前は年甲斐がない。多くの子供をなすほど深い仲なのに、少しの出来心くらいで実家に帰るなんて」B:妻「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない。あなたの心が離れた自分は変わりようもないから何をしようと勝手です。子供たちのことは、後はよろしく」(2)A:夫「子供たちをほったらかしで女御のもとに入り浸るなんて軽率だ。子育ての苦労くらいで実家に帰るなんて無責任だ」B:妻「浮気者との間の子を育てるのは飽き飽きです。子供たちはそちらで世話してください」(3)A:妻「年甲斐もなく、恋にうつつを抜かして、子供たちのことを忘れるなんて親として無責任でしょう」B:夫「私の気持ちはもはやもとに戻りそうにもないが、子供たちだけは見捨てずにいてくれれば嬉しい」(4)B:妻「あなたに愛想をつかされた自分だし、今更性格を直すつもりはない。私のことはともかく、子供たちだけは面倒を見てほしい」C:夫「言いたいことは分かったが、私の名誉も考えてほしいね」(5)B:妻「私に飽きたあなたの気持ちがもとに戻るはずもなく、お好きになさればよいが、子供たちへの責任は負って頂きたい」C:夫「穏やかなお言葉ですね。でも、このままだと、名誉が傷つくのはあなたの方ですよ」==========…怖いよぅ。なんか、どれもトゲトゲしているよぅ。----------(2)は妻が女性のもとに通ってる感じになるので、「?」な会話になっていますが、(1)の男性主義的な発言、(3)の開き直り、(4)(5)の妻に対する挑発…。(5)の「穏やかなお言葉ですね。」とか嫌味発言だし。----------いや、まぁ、浮気の結果、妻が実家に帰って顔も合わせてくれない、というシチュエーションですからね。----------古典の本当の面白さは、こういう男女の機微的な部分にあって、中高生にその面白さを伝えるのは難しい、という話をよく聞きますが、まさか、その部分が(まぁ、もっとハードだったり、あからさまだったりのシーンではないにせよ)センター試験に出るとは。一人で読み解く分には楽しいですけど、このシチュエーションを高校生に説明するのは難しいなぁ(笑)

January 30, 2014

コメント(0)

-

不倫の話の続き。

古典の世界の倫理観は、今とは違うもののはずです。だから、我々の感覚からすると突飛な内容であっても、それがテキストに書いてあったら「正しい」のです。もっと言えば、現代国語でも、感情移入できるかどうかは別問題で、テキスト通りに登場人物の心情を読むことが基本です。さて、前回からの続きで、2013年度センター試験から、古文の問4の選択肢を見ていきましょう。「「雲居雁(くもいのかり)」の夫である「夕霧(ゆうぎり)」は、妻子を愛する実直な人物で知られていたが、別の女性(「落葉宮(おちばのみや)」に心奪われ、落葉宮の意に反して、深い仲となってしまった。以下は、これまでにない夫の振る舞いに衝撃を受けた妻が、子供たちのうち姫君たちと幼い弟妹たちを連れて、実家へ帰る場面から始まる。これを読んで、次の問いに答えよ。」こんなシチュエーションを前提に、夫の心情について選ぶのですが、===========(1)妻をずっと実家に居座らせるわけにもいかず、 一方でおとなしく自宅に戻りそうにもないので、 どうしてこんな女を良いと思ったのかと、 妻をいまいましく思っている。(2)妻には出ていかれ、落葉宮は落葉宮で傷ついているだろうと想像され 心労ばかりがまさるため、 恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れないと、 嫌気がさしかけている。(3)眠っている我が子の愛らしさに、 この子を残して家を出ていった妻の苦悩を思いやって心が痛み、 自分はつくづく恋愛には向いていないのだと悟り、 自分の行動を反省している。 (※ 妻が連れて行ったのは小さい子らで、大きい子たちは家に残っています。)(4)落葉宮と深い仲になったものの、 不思議と落葉宮と妻との間で心が揺れ、 妻の乱れる心の内を思うと、気持ちが落ち着かず、 自分の行動を後悔して、死にそうなほど苦悩している。(5)落葉宮を愛していても、妻がいる限り先が見えず、 落葉宮も現状に悩んでいるかと思うと心穏やかではなく、 世間の目も気になって、 妻との生活が嫌になり、別れたいと望んでいる。----------まずからもって、(1)の選択肢。自分が不倫しておいて、「いまいましく思う」ってどうなのよ、って話ですが、世の中、自分勝手な人はこんなことを思ったりしなくはないのでしょう。でも、それを高校生に選ばせるの?って思います。(2)も、「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない」って、ただの八つ当たりですし、自分が不倫愛にうつつを抜かしておいて、何を言っているんだ、と思います。(3)(4)は、まぁ、身勝手は身勝手ですが、現代でも通じる反省かな、と思います。(5)は、なんか、この先、犯罪小説に発展しそうな展開ですね。答えは、前後の文脈と、傍線部の訳からして、(2)なんですけどね。心労の種を蒔いたのはお前だろ、って話です。==========しかも、この夕霧(夫)、落葉宮は会うことすら拒否していたのに、無理やり押し入って、不倫に及ぶ、という非道っぷり。その後も拒否する落葉宮に、「もう噂になっているから、僕を拒否したら、余計に世間体が悪いよ」と言ってのけます。そんな野郎に「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない」って言われてもね。===========『源氏物語』を書いた紫式部はもちろん女性ですが、当時の倫理観がどうであったのか、誰にどんな感情移入をしながら書いたのか。また、当時読んでいた女性がどう感じたのか、「このクズ」なのか、「私もこんな人に言い寄られたい」なのか。まぁ、現代の倫理観に照らすのは、古典の理解の仕方としては、良くないこと、なんですけどね。このお話は、問5に続きます。※前回と同じく、わかりやすくするために、選択肢に少し手を加えています。

January 27, 2014

コメント(0)

-

不倫の結末。

不倫について、高校生に聞いてみたいと思います。というと、問題がある気がするのですが、それが問題になっているのです。今年のセンター試験の古典は、『源氏物語』より「夕霧の巻」でした。ええ、まぁ、『源氏物語』というチョイスはありだと思うのですけどね。問題文から省略引用します。「雲居雁(くもいのかり)」の夫である「夕霧(ゆうぎり)」は、妻子を愛する実直な人物で知られていたが、別の女性(「落葉宮(おちばのみや)」に心奪われ、落葉宮の意に反して、深い仲となってしまった。以下は、これまでにない夫の振る舞いに衝撃を受けた妻が、子供たちのうち姫君たちと幼い弟妹たちを連れて、実家へ帰る場面から始まる。これを読んで、次の問いに答えよ。」…現代語の説明からなかなか衝撃的ですが、本文も、問題文もすごいことになっています。===========「心苦し」の説明としてふさわしいのは?(1)妻は、子供たちを実家に連れてきたものの、 両親の不和に動揺する子供たちを目にして、 愚かなことをしたと思っている。(2)妻は、我が子を家に置いて出てきてしまったものの、 子ども達が母を恋い慕って泣いていると耳にして、 すまないことをしたと思っている。(3)夫は、妻に取り残されてしまった我が子の、父の姿を見つけて喜んだり、 母を求めて泣いたりする様子に心を痛め、かわいそうだと思っている。(4)夫は、置き去りにされた子たちが、 妻に連れていかれた子たちをうらやんで泣く姿を見て、 我が子の扱いに差をつける妻をひどいと思っている。(5)姫君(子ども)達が、父母の仲違いをどうすることも出来ないまま 母の実家に連れてこられ、 父のもとに残された兄弟たちを気の毒だと思っている。----------正解は(3)なのですが、(4)とか、夫、非道すぎ。(5)では、子供に気を遣わせすぎ。(1)にしても、(2)にしても、妻が責任を感じてる感じ、なんだかなぁ、です。===========この後の問4、問5もなかなかえげつない選択肢が並んでいるわけですが、それはまた明日にでもお話ししましょう。てか、改めて問いたい。高校生にこんな問題出しちゃいますか?

January 23, 2014

コメント(0)

-

国語の勉強

親讓りの国語得意で小供の時から得をして居る。なぜそんな得意だったのかと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。==========理由あって、「国語」を勉強中です。「国語」を教えて欲しい、と言われ、どうすれば良いか思案中なのです。古文や漢文については、教えたこともありますし、説明も出来ますが、現代文は何をどう教えたら良いのか難しい。正直な話、国語は、小学生の時から得意だったので、基本的に勉強したことがないのです。もちろん、漢字や熟語の勉強はしましたし、授業はしっかり聞いていましたが、定期考査で試験勉強をしたことはないですし、大学入試対策も、あまり勉強をした覚えがありません。それでも、センター試験では200点満点中192点。嫌味でも自慢でもなく、本当に得意だったんです。==========しかし、教えるとなると話は別。自分の思考プロセスを説明することは、とても難しいのです。そこで、本屋で各予備校の出している参考書をパラパラ確認してみたのですが…絶句。「本文をよく読みなさい」「前後の文章をしっかりチェック」「段落の前半に下線部があったら後半を、後半に下線部があったら前半を確認」えっと…そこから?てか、その程度の話で良いの?てか、その程度も出来てないってこと?確かに、基本的過ぎて、学校では教えてもらえないのかも知れない。それにしても、お金を取って教えるほどの内容ではないと思ってしまいます。もちろん、実際に受ける授業の内容は、本文に即して、これを実践していくことで読みを深める、というような形式なのでしょう。==========うーん。まぁ、そうやって理解を確認していって、思考プロセスを整理してあげる、という他ないか。できる限り面白い文章を提供して、試験のための勉強にならないように導いていくのが、せめてもの務めでしょう。==========テクニックに走ればつまらない。成績につなげにゃ意味がない。とかく国語は難しい。

January 22, 2014

コメント(0)

-

Jordanという国

先日、FBで発音の話になった。国内でも「訛り」というのはあるし、それが法則化されていることもある。しかし、これが海外となると、法則を知らないと読めないことがある。例えば、ドイツ語では「J」を「Y」、「V」を「F」、「W」を「V」と発音する。なので「Japan」は「ヤーパン」と発音するし、「Wien(ウィーン)」のことを「ヴィエナ」と呼ぶ。==========ドレスデンの美術館に、とても綺麗な人物画があった。作者名のところに「Vermer」とあったので、「このヴァーマーって画家は、フェルメールに似た感じの綺麗な絵を描くなぁ。」と思いながら見ていた。そこから去る時に、日本人観光客の団体とすれ違った。添乗員さんが「フェルメールの絵はこちらです」と案内していた。その時に気付いたのだ。「V」は「F」発音をするから、「Vermer」は「フェルメール」と読むということに。人知れず赤面してしまったことは、心の奥に仕舞った秘密の一つである。==========さて、題名の「Jordan」である。英語読みだと「ジョーダン」となろう。家にあった民芸品に「Made in Jordan」のシールがあったので、少し首を傾げた。冗談にしては、手が込んでいる。この国の公用語が何かは知らないが、ドイツ語読みで謎は解ける。簡単なので、答えは書かない。==========スペイン語ではニンニクのことを「アホ」と言い、「AJO」と綴るそうである。ということは、「J」を「H」発音するわけだ。そうか、だから「Japan」は「ハポン」なのだな、と分かった次第。「ヤーパン」「ハポン」、同じ綴りなのに、「日本」も忙しいことである。

January 15, 2014

コメント(0)

-

年年歳歳

年年歳歳花相似歳歳年年人不同(ねんねんさいさいはなあいにたり さいさいねんねんひとおなじからず)小学校の卒業メッセージで恩師が書いて下さった言葉。自然は大きく変わらねど、人間は毎年成長できるはずだ、という意味で送って頂いた。==========さて、今日は子供の誕生日だった。あっという間の3年間だった気がする。寝返りをうち、発声をするだけでもすごいと感じたのに、歩き、走り、喋るようになった。誕生日の概念も理解している。まさに、「人不同(ひとおなじからず)」である。==========翻って、自分はいかほどに成長できたか。ただ流されるだけの毎日を送ってきたのではないか。安易に堕しているのではないか。子供の誕生日を祝いながら、心の中でそんなことを思ってみる。今年一年、自分はどれだけのものを得、どれだけのものを返すことが出来るだろう。「Restart!」を今年のテーマとしたのは、目標の再設定の意図もある。子供の成長以上に、様々な立場それぞれで成長を遂げねば、「親父の背中」とは言えなかろう。誇れる背中で向き合えるように。まずは一歩ずつ。==========※冒頭の漢文は、劉希夷作の「代悲白頭翁」という詩の一節であり、全文を読むと、違う意味に取れるが、それについては割愛。

January 15, 2014

コメント(0)

-

in「飛騨の円空」@東京国立博物館

夏目漱石先生の『夢十夜』の中に、木を彫刻するのではなく、木から仏像を彫り起こす仏師の話がありますが、円空の仏像を見る度に、私はこの話を思い出し、この話を読む度に、脳裏に円空の仏像が浮かぶのです。東京国立博物館の第5室という比較的狭い空間の中は、円空の仏像に満ちていました。力強い鉈と鑿の彫跡を残しながらも、繊細で優しい造形の神仏たち。 私はワタリウム美術館さん主催の「飛騨に円空仏を訪ねる」という旅行に参加して、千光寺さんにも2度ほど訪れていますが、何度見ても円空仏の「ありがたさ」に圧倒されてばかりです。しかも今回は、秘仏である「歓喜天」が、全身を観られる形で出展されていました。ご開帳の時ですら、厨子を開けるだけだというのに。小さくて見過ごしてしまいそうな像ですが、本当に必見の仏様です。(象頭の仏様2体が抱き合っている姿だということを知らないと、何を彫っているか分かりにくいかもしれません。)円空仏を観てしまうと、「現代」美術家の木彫など、木を弄(もてあそ)んでいるだけにしか見えなくなります。(『シュテファン・バルケンホール展』感想 参照)「山川草木悉有仏性」の思想を背景とした、木に対する敬意、多くの人を自らの手で救おうとする心、単なる美術品ではなく、民衆の心に寄り添う「仏」であるからこそ、美しく、人を感動させるのだと思います。「飛騨に円空仏を訪ねる」の旅行の際、先生から教えて頂いたのは、どの仏様にしても、今でもずっと信仰の対象として大切に祀られているものだから、単なる美術として鑑賞してはいけないよ、ということでした。なので、今回も、心を込めて、手を合わせながら、拝見させて頂きました。昨年、円空・白隠と、民衆の心に寄り添ってきた仏様を年始から拝見できたのは、本当にありがたいことでした。さて、今年は何に出会えるだろう。==========「飛騨の円空」 @東京国立博物館 http://www.tnm.jp[会期]2013.1/12~2013.4/7[休館]月曜日[料金]一般 900円 / 大学 700円 / 高校生 400円 / 中学生以下無料 作者:円空※今回の画像は、公式HPより引用させて頂いています。

January 11, 2014

コメント(0)

-

in『白隠 HAKUIN』@Bunkamuraザ・ミュージアム

昨年の今頃は、東京で美術館を半日で6館回るという無茶をしました。ちょうど行きたい美術展が目白押しで、自由時間は東京到着から夜までの半日だったのです。その頃はまだこのblogも休止中だったので、感想など、美術館ボランティアの冊子にまとめて書かせて頂きました。先日の「会田誠」「坂口恭平」の記事は、そこからのブラッシュアップ転載。で、今回は、少し新年らしくありがたい展覧会の感想を転載。----------渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで行われていたのは、民衆に寄り添った禅僧、白隠禅師の展覧会でした。円空は、生涯に十二万体の仏像を彫ったと言われますが、白隠もまた生涯に書画を数万点描いたそうです。しかも、僧でありながら、当時の幕府・大名の奢侈を批判し、書物が発禁処分にされるなど、その反骨精神は、独特の諧謔とユーモアと相まって、唯一無二の力強さを発揮しています。この展覧会の見どころというべき作品は、何と言っても観る者を圧倒する「達磨」達。それぞれ、大きさと言い、筆の勢いと言い、ド迫力と形容するほかありません。中には80代の作品もあるのですから驚きます。こういう迫力ある作品の一方で、ユーモアあふれる、観る者の心をなごませる作品が多数あります。禅僧として、与える相手に応じ、分かりやすいメッセージを託したり、厳しい叱責の言葉を与えたりしていたのでしょう。----------宗教が、人の心に寄り添うものであるならば、そのアプローチの仕方が音楽であれ、美術であれ、人の心に伝われば「正解」なのだと思います。昨年、加古川青年会議所の例会で、加古川にある名刹、教信寺の和尚によるコントラバスの演奏と法語を聴かせて頂く機会がありましたが、これもまた、「分かりやすいメッセージ」の一形態なのだろうな、と。ともあれ、迫力ある達磨の絵に睨まれるだけで、背中を警策(きょうさく)で叩かれた気になれる、見応えのある展覧会でした。==========「白隠 HAKUIN」 @Bunkamura ザ・ミュージアム http://www.bunkamura.co.jp/museum/index.html[会期]2012.12/22~2013.2/24[休館]1/1のみ[料金]一般 1400円 / 大学・高校生 1000円 / 中学・小学生 700円作者:白隠※今回の画像は、公式HPより引用させて頂いています

January 10, 2014

コメント(0)

-

本と共に~『竹取物語』

「かぐや姫」のお話を知らない方はいらっしゃらないでしょう。では、その元となっている「竹取物語」のストーリーの概要を説明できますか?大抵の方は、月に帰る話、とイメージするのではないでしょうか。しかし、この物語のハイライトは、「求婚譚」にあります。やってきた5人の求婚者に、それぞれ出される難題。それぞれの求婚者は、それぞれ知恵を出して、その難題を切り抜けようとします。誰がこの難題をクリア出来るのか?かぐや姫の恋の物語の行く末は?というお話。もちろん、最後はかぐや姫が月に帰るわけですが、求婚譚の部分における、それぞれの解決の方法や結末は、意外と現実に即していて、実はSFよりも、ミステリ寄りだったりします。この「竹取物語」の面白さを知ったのは、小学生の時。星新一先生訳の「竹取物語」で、でした。竹取物語 [ 星新一 ]リズミカルな文体で、独自の解釈も交えつつ、無駄なく語られるストーリーは、さすが星新一先生。豊富な言葉遊びに彩られる原作の面白さを教えられたのもこの本です。文語の原文がついているのも有難い。ちなみに、私の持っている本のカバーは、角川映画「竹取物語」公開当時のもの。竹取物語 [市川崑 沢口靖子]てことは、私の持っているこのカバーのかぐや姫は沢口靖子さんなんだ。映画情報を見ると、市川崑監督作品だし、えらく豪華なキャスト陣ですが…あまりにSF過ぎて、小学生ながらに違和感覚えまくりだった覚えが。今見たら、また違う感想を持てるかもですねぇ。---------最近、ジブリ映画「かぐや姫の物語」の関連で本屋さんに平積みされているのを見て、懐かしく思い出しました。(C)2013 畑事務所・GNDHDDTK映画「かぐや姫の物語」この作品情報を楽天エンタメナビで見る映画も見たいですけど…その余裕はないかな?いつか子供とビデオで、ということになりそうです。

January 8, 2014

コメント(0)

-

本と共に~『土佐日記』

『土佐日記』を読みました。とは言え、原文のみで読めるわけもなく、林望先生の『すらすら読める土佐日記』という解説付きの本で、ですが。(念のため「今でしょ!」の人ではないですよ。)すらすら読める土佐日記 [ 林望 ]いやぁ、面白い。実に面白い。林望先生の解説が、非常にあたたかく、分かりやすい。解説というより、もはやツッコミの域ですが。「男もすなる日記というものを 女もしてみんとてするなり」この有名な書き出しから、紀貫之の意図した「面白ポイント」を、丁寧に拾いながら説明が進むので、当時の読者の気分を追体験しながら読むことが出来ます。今なら日本国内、ほぼどこからでも1日で移動は可能なわけですが、当時の「土佐」から「京都」までの実に遠いこと!距離的な遠さだけでなく、足止めを食らい続ける時間的な長さが、不安と焦燥を掻き立てます。軽妙な文章で、皮肉、諧謔を織り交ぜながら、その「時間」を活写し、共に旅する気分に浸ることが出来る、というのは、正に「紀行文学」だなぁと思います。そして垣間見える任地先で失った自分の娘に対する思い。あくまで書き手は「女」なので、自分の仕える主人夫婦の娘、という「設定」になるわけですが、時折顔を見せる、この「あはれ」が、全体の雰囲気を引き締め、「おもろうてやがてかなしき」世界を作り出しています。----------受験生の頃は、文法やら文字面を追うことだけで、「古典は得意」と言いながら、本当の意味で楽しめてはなかったのだなぁ、と感じた読書体験でした。

January 7, 2014

コメント(0)

-

2014年

あけましておめでとうございます。新年のご挨拶がすっかり遅くなってしまいました。とはいえ、振り返ってみると、このblog自体、長らく更新が滞っていたわけで…。毎年恒例にしていた、一年の振り返りも長らくやっていませんでしたし、年頭の「今年のテーマ」も数年放置したまま。(2011年・2010年・2009年・それ以前はリンク割愛)昨年最後の記事が、11月に書いた「カブトエビ」の話だ、ってのも頂けません。というわけで、今年のテーマは「Restart!」新年、心改めて、仕事に趣味に子育てに、懸念事項に蹴りを入れて、新しいことにも積極的に楽しく取り組んで参りたいと思います。

January 6, 2014

コメント(0)

-

難しい料理

「カブトエビ」という生き物をご存じだろうか。田んぼなどにいる、形は「カブトガニ」に似た、小さな生き物である。(wikiでの説明はこちら下記写真もwikiより)小学生の頃、学校からの帰り道、田んぼを覗いては、飽かず眺めたりしていたことを思い出す。捕まえて飼おうとかは思わなかったけれど。----------さて、先日のことである。台所にレシピカードが置いてあった。目に留まったのは、何か違和感を感じたからだ。そう、そこには、こう書いてあったのだ。「かぶとえびのあっさり煮」…絶句した。食べるところはなさそうなのに、いや、干しエビやちりめんみたいに使うのだろうか、つまり一部の地方では食べる風習があるのか、それにしても旬は冬ではないだろう…一瞬の間にそんなことを考えて、はたと気づいた。そう、これは「蕪と海老のあっさり煮」なのだと。これならば、普通に美味しそうである。材料もシンプルで、料理としても簡単そうだし、体も温まりそうだ。----------なお、うちの食卓には、まだどちらの料理ものぼっていない。

November 27, 2013

コメント(0)

-

in『会田誠展:天才でごめんなさい』@森美術館

11月1日、たまたまお昼についていた「笑っていいとも!」のテレフォンショッキングで、会田誠氏が登場していました。文章で書けば、さらっと一言ですが、正直「お昼の番組に、この人を出してはいかんだろう」と目を丸くしてしまいました。一般的な「いいとも」視聴者層への認知度が高いとは思えないし、展覧会はとっくに終わっているし、何が目的の、どんなアートテロなのか。番組自体はタモリさんが上手く転がして、放送事故になることもなく無事に終了していましたが、(最後の会場アンケートで、微乳フェチを公言した挙句「ノーブラの人」の人数を聞き、それにタモリさんが悪乗りをして「ノーパンの人」の人数を聞いたのは、お昼の番組としてはギリギリな感じでしたが)、見ているこちらが妙な緊張感を味わいました。==========会田誠氏は、現代の美術のアカデミズムに対して、鋭く容赦ない批判を作品で投げかけている一人です。5年以上も前、「ぴあ」に載っていた、「美味ちゃん」シリーズの展覧会紹介記事を見た時の衝撃、「雪月花」シリーズをパルコで見た時の衝撃は忘れられません。会田誠氏が「現代日本美術」を語る上で、無視できない作家であることに間違いはないでしょう。紺洲堂主人さんは、彼の画集(私も持ってますが)を本屋で買って、サインをもらったと仰ってました。会田誠天才でごめんなさい [ 会田誠 ](画集がなかったので展覧会関連の書籍リンクです)=========さて、過去の話になりますが、会田誠氏の展覧会が森美術館で行われているというので観てきました。そもそも、「天才でごめんなさい」という題名からして、拒否感を覚える人も多いことだろうと思いますし、そして、その拒否感に違わず、良識のある美術好きには、苦痛でしかないだろう作品が、これでもかと展示されている展覧会でした。という書き方をすると、まるで会田誠氏の作品を嫌悪しているかのようですが、しかし、これは決してマイナスの批判ではありません。----------「美しい絵」が描けてしまうからこそ、テーマ性とのギャップによる「毒」が生まれます。そして、その「毒」は、我々の「良識」をあざ笑い、揺さぶります。それこそが会田誠氏の作品の真骨頂であり、我々自身の「下劣さ」、社会が蓋をしている「臭いモノ」を鮮やかにえぐり出すことで、見事な現代批評となっているのです。=========一面の金屏風に、精緻なタッチで実物大のゴキブリを一匹だけ描いた作品。----------日頃、金屏風の作品を有難がって見ている自分がいます。その作品に対する評価を決めるのは自分自身であって良い、という美術を楽しむ上での根本をどこかに置いて、権威主義的な見方をしている部分は、決してゼロではありません。----------だからこそ、超絶技巧で描かれるゴキブリが、凝り固まったモノの見方をほぐしてくれるのです。=========巨大で美しい瀧の絵を背景に、スクール水着姿の女子高生が何十人と水と戯れる姿が描かれるかと思えば、一見、数人の女子高生をテンポ良く画面に配しただけに見えて、良く見るとエグい「腹切女子高生」という、題名通りの作品もあります。=========また、小学生が学校で描かされるいわゆる「標語絵画」に大人として、子供風のタッチで挑んだ連作は、その偽善性を容赦なく暴きます。----------無批判に、「標語絵画」を微笑ましく見ていた自分がいます。しかし、関西に帰ってきた時に見て、ぞっとさせられた関西電力による、少女を起用した原発礼賛のCMと、「標語絵画」にいかほどの差異があるのか。----------福島以降なくなりましたが、原発CM自体を否定するつもりはありません。大人が自己責任で原発を礼賛し、推進することについては、議論の余地こそあれ、表現の自由、思想の自由の範囲内でしょう。CMへの出演についても然りです。自分で納得して、推進のCMに出ることに問題はないでしょう。しかし、大人がお金を貰って、納得した上で作られるものと、知識もない少女に「CO2を出しません!」と礼賛させるものとは、根本的に意味が違います。次世代(=少女自身)に禍根を残す可能性があるものに対して、その是非の判断も出来ないいたいけな子供に礼賛させるその無神経ぶりに、吐き気すら覚える悪夢のようなCMでした。----------そんな「思想の押しつけ」が「標語絵画」には潜んでいるのです。もちろん、その多くは、清らかな善意で成り立ってはいるのでしょう。しかし、一歩間違えると「中学生によるヘイトスピーチ」のような歪んだ何かに結びついてしまいかねない、ということを忘れてはなりません。=========さらに18禁指定されている部屋に展示されているのは、「雪月花」をはじめ、残虐性と反社会性を感じさせるとんでもない作品群。----------「雪月花」や「美味ちゃん」を見た時、美しいと思ってしまった自分がいます。そして、美しいと思った後に気付かされるのです。それを美しいと思ってしまう感性の中に秘められた自分自身の中にある残虐性や下劣な気持ちに。これは、本当に嫌な体験ですし、あまりしたくもない告白でもあります。=========これら「考えさせられる」ことを通じて、自分自身を、社会を見つめなおすきっかけを得られる、それが会田誠氏の作品の凄さなのです。観に行った甲斐のある、素晴らしい展覧会でした。「いいとも」の次は「徹子の部屋」ですかね?黒柳さん相手に下ネタってありなのかなぁ?どう考えてもアートテロだよなぁ。==========『会田誠展:天才でごめんなさい』 @森美術館 http://www.mori.art.museum/jp/index.html[会期]2012.11/17~2013.3/31[休館]会期中無休[料金]一般 1,500円/学生 1,000円/子供(4歳-中学生) 500円作者:会田誠

November 8, 2013

コメント(0)

-

in「坂口恭平 新政府展」@ワタリウム美術館

blogの更新を怠っていた間、アート的な世界から少し遠ざかっていたとは言え、何も見ざる言わざる聞かざるだったわけではもちろんなく。先日、文庫化された坂口恭平氏の『TOKYO一坪遺産』を読みました。(この本の感想については後日。)TOKYO一坪遺産 [ 坂口恭平 ]世の中の音を聞く耳を持っているかどうかが一流アーティストの証ならば、会田誠氏や、坂口恭平氏は、間違いなくそれを聞き、作品にする力を持っています。----------この本を手に取ったのは、氏の名前を知っていたこともありますが、何よりもこの1月にワタリウム美術館で行われていた「坂口恭平 新政府展」に行ったからです。それにしても、この1月のタイミングで、坂口氏をアーティストとして呼んでアートさせる、ワタリウム美術館のキュレーション能力の高さには、心から脱帽です。==========さて、展覧会のお話。坂口恭平氏は『独立国家の作り方』の作者として、ご存知の方も多いかと思います。独立国家のつくりかた [ 坂口恭平 ]坂口氏は福島の原発事故を受けて、故郷熊本にゼロ円で避難所を作り、たくさんの人を受入れ、その過程で、「政府」の在り方に疑問を持ち、「独立国家」宣言をしたわけですが、この展覧会では、その思想の根底を垣間見ることが出来、更にはその思想が展開していく過程、未来の一端に触れることが出来る、そんな展覧会でした。----------ドローイングについては、この展覧会の関連出版である『思考都市』を参照ください。思想家としてではなく、アーティストとしての坂口氏の作品を覗き見ることが出来ます。思考都市 [ 坂口恭平 ]絶妙なバランスで聳え立つ、脳から飛び出してきたかのような、「思考都市」の数々。(上の本の表紙のイメージです)妹尾河童先生の絵を思い出させる、細密で精密な記録画群。ラフな筆致で描かれたスケッチも、そのテーマ性、切り取り方に個性が表れています。----------そして、4階に「展示」されているのは、坂口氏の思考をそのままマッピングしたイメージマップ。横溢する言葉とイメージが、線でつながれ、次の関連を呼び、さらに展開されていく過程を見ることで、我々は坂口氏の思考をトレースし、思考の一端を追体験することが出来ます。同時に、このトレース作業によって、自分自身の考えも新たに呼び覚まされ、このマップは無限の展開を見せていくことになるのです。----------さらに、今回の展覧会で秀逸なのは、ワタリウム美術館の裏手(青山の一等地!)にゼロ円で住宅改装して共同生活を営んでいること。もちろん訪問可能です(参加も可能)。私が行った時はちょうど鍋をしている最中で、食べていけと勧めて頂きました。なんだか、何かが温かい。そして、この温かさこそが、経済成長の過程で我々の失ってしまったものだったのではないかと考えさせられます。==========教育の方向は捻じ曲げられ、マネーゲームを基準に経済が騙られ、「人を殺せる国へ」の政治が罷り通り、奇しくも大臣の仰った通り「ナチスに学ぶ」五輪の開催発表が行われ、庶民の幸福感とも経世済民とも程遠い所で政治が行われる、そんなとてもステキな現在に対する、強烈なアンチテーゼと言える展覧会。頭の中に「返り咲き」のお花を咲かして、勝手に国民から白紙委任状を取り付けた気で好き勝手している思い上がった政治家どもよりも、よっぽど人間らしく真っ当な価値観が、ここにはあります。----------「人間」あるいは「身体」の延長線上に手の届く範囲で生きる、という等身大の生き方の提示は、真の意味でのパラダイム・シフトと言えるのではないでしょうか。経済を数字のゲームから解き放ち、経済成長の源泉に教育の敷衍による選択可能性の拡大を置いた、ノーベル経済学者アマルティア・セン博士の思想にも通じると私は思います。我々は、経済の先でも、政治の先でもなく、思考の先に、人間らしい生き方を取り戻すことが出来るのかもしれない、そんなかすかな未来への希望を抱かせてもらえる、ディープな展覧会でした。==========「坂口恭平 新政府展」 @ワタリウム美術館 http://www.watarium.co.jp[会期]2012.11/17~2013.2/3[休館]月曜[料金]一般 1000円 / 学生(25歳以下) 800円 (会期中何度でも入場可)作者:坂口恭平 http://www.0yenhouse.com/

November 7, 2013

コメント(0)

-

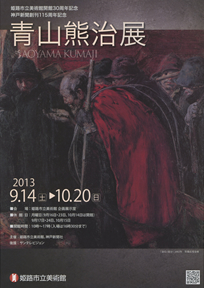

in『青山熊治展』@姫路市立美術館

兵庫県の中西部に、生野という、かって銀山として栄えた街あります。現在は朝来市生野町と呼ばれていますが、この街出身の「生野の三画伯」と呼ばれる画家がいます。明治末期に活躍した、白瀧幾之助・和田三造・青山熊治の三人です。----------お名前をご存じない方も、明治期を扱った現代美術の展覧会等で、知らず知らずの間に出会っているはず。----------姫路市立美術館では、2010年に没後50年「白瀧幾之助展」、2009年には「和田三造展」を行っていますので、今回の「青山熊治展」で、平成20年代の三画伯の美術展は一巡することになります。(三画伯について詳しくはこちら)==========展覧会は、青山熊治の画業を年代順に振り返る、オーソドックスな構成。初期作品については、画壇デビュー作の「老坑夫」、「アイヌ」等、一種プロレタリア的な重厚なテーマの取り方と、それに呼応する、暗い中に人物像を浮かび上がらせるレンブラント調の光の扱い、力強い描き方が印象的。----------1914年、シベリア鉄道経由でパリを目指した青山は、第一次世界大戦勃発の煽りを受け、ロシアで足止めをくらい、モスクワやペトログラードの美術館で模写をしながら勉強を重ね、スウェーデン、ノルウェーを経て、ロンドン、そしてようやく1915年、パリへ。パリを中心にフランスに長期滞在し、イタリア、スペインへも足を伸ばしたりしながら、1922年に帰国します。この時期の作品については、原画と比較しながら、模写作品が展示されているのですが、ルノワールやドラクロア、歴史叙事大作など、それぞれの画風をしっかりと学び取っている姿が浮かんできます。それとあわせて展示されている、風景画や人物画などの作品群からも、しっかりと何かを吸収してきた姿が垣間見えてきます。----------しかし、日本画壇への本格復帰は、1926年の「高原」を待たねばなりませんでした。帝展に出品されたこの作品は、当時の最高賞を受賞。少し遠く湖を望む高原に、服を脱ぎ、微睡み佇む裸婦たち。3mにも及ぶ画面の大きさ、弓なりの全体構図、裸婦が自然に溶け込んでしまうような淡く不思議な色彩感覚、思わず足が止められてしまう独特の雰囲気が、この作品にはあります。これと並んで展示されている、翌年の帝展に出品された「雨後」も、不思議な作品です。キャンパスの中心に、重なり合って描かれる、力強い馬たち。おそらく、小さな作品であれば、ごちゃっとした感じになってしまうのでしょうが、大作であるが故に、それがのびのびとした感じになるのは、構成の妙ということでしょう。「淡いが力強い」この色彩感覚は、初期の作品と同一人物とは思えない程です。----------何より大作が似合う作風という感じが強い展示のされ方から一転、次のコーナーでは肖像画、静物画に焦点が当てられます。この中では、「老婦人像」が秀逸。「いるよね」と思わせる、雰囲気の捉え方が本当に上手い。また、静物画の「上手い」を狙うのではなく、雰囲気を活写する描き方は、セザンヌの静物画に通じるものがあります。----------後半では、九州大学工学部の壁画や「九十九里」など、大作を描くに当たって描かれた習作、下絵が展示されています。パーツ毎それぞれの人物像や、構図を描いた下絵など、一つの作品それぞれにかけられたエネルギーを感じることが出来ます。どれだけの試行錯誤があって、「作品」に至るのかを思うと、良い作品を作りたいという作家の「業」を見ているような気がします。----------最後のコーナーは自画像。これらを見ると、厳しくも優しそうな画家像が見て取れます。==========それにしても、この画業にして46歳での死はあまりにも早く若い。最初から最後まで、作品の迫力に圧倒された展覧会でした。==========青山熊治展 @姫路市立美術館(兵庫・姫路) http://www.city.himeji.lg.jp/art/[会期]2013.09/14~10/20 [休館]月曜[料金]一般 800円/学生 500円/小中学生 200円作者:青山熊治

November 2, 2013

コメント(0)

全790件 (790件中 1-50件目)

-

-

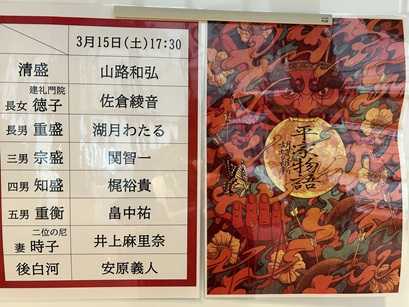

- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…

- 朗読劇「平家物語 ー胡蝶の被斬ー」…

- (2025-11-17 08:50:04)

-

-

-

- TVで観た映画

- 夫の策略で浮気相手と妻が疑心暗鬼に…

- (2025-11-18 07:25:11)

-

-

-

- どんなテレビを見ました?

- じゃあ、 あんたが作ってみろよ 第7…

- (2025-11-19 17:28:29)

-