PR

Freepage List

New!

SEAL OF CAINさん

New!

SEAL OF CAINさんザ・ノンフィクショ…

New!

nontitle08さん

New!

nontitle08さん廣田美乃 個展「無…

ギャラリーMorningさん

ギャラリーMorningさんじゆうたく考【壁】

シェフ・オオシマさん

シェフ・オオシマさん遍路と農業とFXの… おばか社長さん

Comments

Keyword Search

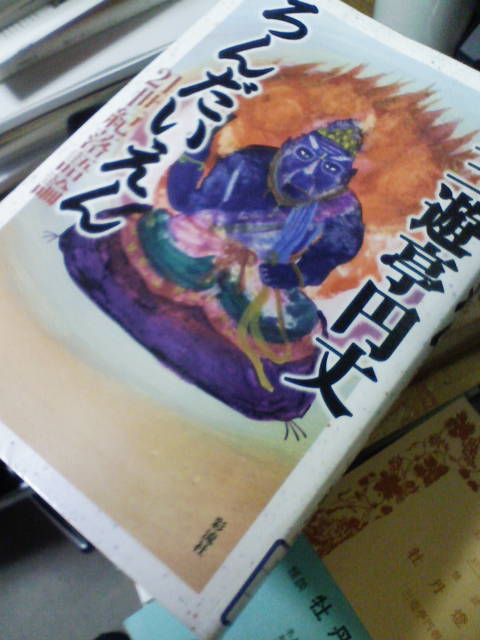

落語会の異端児、三遊亭円丈である。

前の『御乱心』以来。

円丈は新作、新作で落語界を生き抜いてきた人。その意気込みや凄まじい。そして、今の落語ブームが円丈の落語とリンクし始めた。もはや、単なる古典落語は受け入れられないようだ。古い言葉遣いや風習、風俗が伝わらないからだ。円丈曰く、昭和50年以降そうなった。江戸の面影が日本全国から消えたと、円丈は言う。

そして、新作への想い・・・、

いつも「次に作る一作こそ、未だかって見たことがないほど、おもしろい新作になるはず・・・」と作り続けている。

これは、チャップリンがネクスト・ワンといっていたことと同じ。

風習・習慣としてあった「江戸」 それから春歌は昭和五十年代まであったが、カラオケが登場して春歌を唄う者はいなくなった。やがて生活習慣の中からも「江戸」が知らない間に消えていった。

「芸は砂の山」 円丈の師匠、六代目三遊亭円生のことば、

「師匠、どうも落語ってネタおろしのときはウケて、二回目のときはあまりウケなかったというのがよくあるんですが、どうしてなんでしょう?」

「そりゃ、芸は砂の山だ!芸というのは砂の山。いつも少しずつ崩れている。私の芸はここまで上がったと思っても、なにもしないとずるずる、ずるずると落ちてくる。(略)ネタおろしのときは緊張して全力でその落語をやっているが、二回目になると、前にやったから少し安心して手を抜く。しかもそれから稽古もしてなきゃ、ウケなくて当然なのだ。芸は砂の山だ。何もしないと芸は下がる」

最後に・・・、

客として見るときのチェックポイント

(1)芸人の目が生きていたか?

(2)持った湯飲み丼の大きさはいつも一定か?

(3)モノの重さや大きさが伝わるか?

の、三項目。

これは、基本ができている噺家かどうかということ。

ろんだいえん 21世紀落語論

三遊亭円丈

2009年6月10日 初版第1刷

彩流社

-

『手仕事の日本』 2015.10.16

-

『ひらがなだいぼうけん』 2015.09.26

-

新折々のうた2 2015.09.25