PR

Freepage List

New!

SEAL OF CAINさん

New!

SEAL OF CAINさんザ・ノンフィクショ…

New!

nontitle08さん

New!

nontitle08さん廣田美乃 個展「無…

ギャラリーMorningさん

ギャラリーMorningさんじゆうたく考【壁】

シェフ・オオシマさん

シェフ・オオシマさん遍路と農業とFXの… おばか社長さん

Comments

Keyword Search

腰巻には、

すべての作品をリアルタイムで観てきた作家が読み解く映画と時代

第一作の『姿三四郎』から、『まあだだよ』までの全30作を小林信彦流に取り上げてある。いままでの小林信彦の著作以外の視点が多くあるのは読者の一人として有り難い。それと、このような書き方をしている点も小林信彦のストイックさがわかる。

ゴミを大量に投入する。こうして、<おそらくは、日本の映画美術史上、屈指の傑作のひとつ>(佐藤忠男氏)である闇市のオープン・セットが出来上がった。 『酔いどれ天使』

例えば、この佐藤発言は『酔いどれ天使』ではすでに評価の定まったものであったとしても、佐藤氏が最初に言ったということをきちんと出している点について、そう言うのである。

日本のジャーナリズムは、アメリカのアカデミー賞は知っていたが、ヴェネチア国際映画祭を知らなかった。だから、九月にグランプリときいても、すぐには、意味がわからなかった。私(小林)は日本のジャーナリズム、特に職業的映画批評家に不信の念を抱いた。その気持ちは、いまだに変わっていない。 『羅生門』

奇怪な〈日本側の戦後検閲〉で七年近くおクラ入りしていた不幸な「虎の尾を踏む男達」が、この年(1952年)の四月二十四日に初めて公開されている。好評ではあったが、あまり話題にはならなかったと記憶する。映画はすぐに公開されないと駄目だと思う。

この年の黒澤映画は『生きる』である。

「生きる」のシナリオ(時間順に主人公の死までを追ったもの)を読んで怒り、後半を葬式にしてしまえ、と言った戦前からのベテラン脚本家である。

その人は、小国英雄と言う。

一九八二年五月、カンヌ国際映画祭三十五周年記念として、黒澤は〈世界の十大監督〉の一人に選ばれている。

特に、戦時中に「姿三四郎」で登場した時の鮮烈なイメージは、ビデオやDVDで〈黒澤明を観た〉世代には想像もできないと思う。これは確信がある。名画座で観た世代とも話は合うまい。黒澤明に限らず、映画は封切られた時に観なければ駄目なのだ。

小林信彦はこう言う。特に〈映画は封切られた時に観なければ駄目なのだ〉と。こればかりはどうしようもない。生まれたときにそれが無ければどうしようもないのだから。しかし、それでよいのだと、小林発言を肯定している自分がいる。

映画は時代と共にある。だが、クラシックと言う部類に入った映画には時代を超えた力があるのだと思う。老婆心ながらここで言うクラシックとは、古典と言う意味のみではなく。一流と言う意味も込めている。

この本で最も面白かったのは、野村芳太郎発言の部分である。

野村監督が、一九七七年暮に、突然、こう言ったのである。「黒澤さんにとって、橋本忍は会ってはいけない男だったんです」「醜聞(スキャンダル)」「白痴」のニ作で〈名助監督〉と黒澤明が認める男の言葉である。

「え?」

「そんな男に会い、『羅生門』なんて映画を撮り、外国でそれが戦後初めて賞などを取ったりしたから・・・映画にとって無縁な、思想とか哲学、社会性まで作品へ持ち込むことになり、どれもこれも妙に構え、重い、しんどいものになってしまったんです」

ムッとした橋本は言いかえす。

「しかし、野村さん、それじゃ、黒澤さんのレパートリーから『羅生門』『生きる』『七人の侍』が?」

「それならないほうがよかったんです」

以下、野村監督の発言の要約・・・

と、小林は書く

〈・・・・・それらがなくても、黒澤さんは世界の黒澤になっています。現在のような虚名に近い存在ではなく。僕は黒澤さんにニ本ついたから、どれほどの力があるかを知っています。彼の映像感覚は世界的レベルを超えている。夾雑物がなく、純粋に映画の面白さのみを追求していけば、彼はビリー・ワイルダーにウィリアム・ワイラーを足し、二で割ったような監督になっています。ビリー・ワイルダーよりも巧く、大作にはワイラーよりも足腰が強靭で絵が鋭く切れる。文字通り、世界の映画の王様に・・・・・〉

その場で、橋本氏は反論が出来なかった。

ここで、見逃してはいけないのは当然であるが、 【 映画にとって無縁な 、思想とか哲学、社会性まで作品へ持ち込むことになり、どれもこれも妙に構え、重い、しんどいものになってしまったんです】 と言う部分。

特に 【映画にとって無縁な】 と、野村監督が言い切っているところだ。

これは、『複眼の映像(橋本忍)』からのもので、小林信彦は、この本をこの野村芳太郎さんの言葉に接した瞬間で、云々とあとがきでに書いている。

もう一つ、野村監督の言葉を紹介すると・・・、

一九七五年、スピルバーグの「JAWSジョーズ」の試写のあとで、野村監督は橋本忍氏に「橋本さん・・・・・・これからスピルバーグの映画はもう見ることはありませんよと言い、重ねて、「映画の監督を一生やってたって、そんなの(NGカットのない映画)は一本できるかどうかですよ。だから彼には、この『ジョーズ』が最高で・・・・」 云々。鋭すぎてついて行けない。

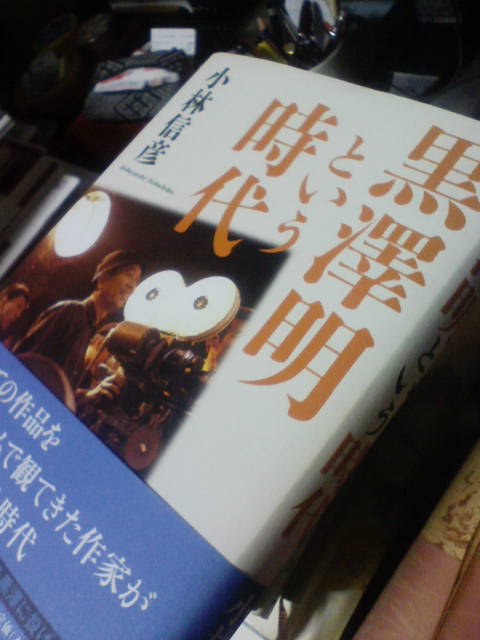

『黒澤明という時代(小林信彦)』

2009年9月15日 第一刷発行

文藝春秋