全313件 (313件中 1-50件目)

-

手織り・草木染ヘンプ+コットン・ラグが素敵です。

昨年から、販売している手織り・草木染のラグ」昨年はあっという間に売れてしまいました。そこで、今年もタイの「プラネッタ」にお願いをして作ってもらいました。とっても、染め色がきれいです。まるで化学染みたいな色なんです。しかし、純然たる草木染です。材料はマンゴスチン/カムゴ/山藍で、それら長年の経験を生かして発酵させた染料だそうです。発酵しているので、とてもキツいにおいを発していて、プラネッタの嶋田さんもすぐに蓋を閉めたとか。縦糸にヘンプ、横糸にこのきれいな色のコットンを使い、手織りなのです。吸水性が良いのでバスマットという名前になっていますが、それだけじゃもったいない!キッチンやリビングの床にひいても素敵です。ノンケミカルですので、ナチュラルなインテリアのアクセントになりますね。★プラネッタの手織り草木染コットン ラグ小 ★

2015.09.01

コメント(0)

-

手織り・草木染ヘンプ+コットン・ラグが素敵です。

昨年から、販売している手織り・草木染のラグ」昨年はあっという間に売れてしまいました。そこで、今年もタイの「プラネッタ」にお願いをして作ってもらいました。とっても、染め色がきれいです。まるで化学染みたいな色なんです。しかし、純然たる草木染です。材料はマンゴスチン/カムゴ/山藍で、それら長年の経験を生かして発酵させた染料だそうです。発酵しているので、とてもキツいにおいを発していて、プラネッタの嶋田さんもすぐに蓋を閉めたとか。縦糸にヘンプ、横糸にこのきれいな色のコットンを使い、手織りなのです。吸水性が良いのでバスマットという名前になっていますが、それだけじゃもったいない!キッチンやリビングの床にひいても素敵です。ノンケミカルですので、ナチュラルなインテリアのアクセントになりますね。★プラネッタの手織り草木染コットン ラグ小 ★

2015.09.01

コメント(0)

-

手紡ぎのオーガニックコットン布で「クリスマスカード」を作りました。

繊細な手紡ぎのガーゼ布はカーテンの人気商品でした。今回再びカーテンをUPしました。こちらからこの布でこんどは「クリスマスカード」を手造りしました。同じ、手紡ぎ糸で編んだモチーフや、レース、自然素材などでデコレーションしています。小さなクリスマスオーナメントもおまけで付けました。こちらは店主の手作り雑貨をハンドメイド・クラフト・手仕事品の販売・購入 | iichi(いいち)に出品しています。こちらから2枚1組で 1296円です。 封筒とメッセージカードも付いています。

2014.11.17

コメント(0)

-

納豆を手作りしてみました。

大地を守る会で、「手作り納豆セット」を注文しました。届いたのですが、なんだか、作るのが怖くて作りませんでした。なにしろ、「2日も保温する」と書いてあるのです。藁の中に自生している納豆菌を利用するものです。でも本当にこの数本の藁に納豆菌が住んでいるのでしょうか?まあ、作り方を参考に始めます。1、大豆を1晩水で浸して、ふやかします。2、ふやかした大豆を、圧力鍋で沸騰後5分沸騰しつづけ、火を止めてから自然に温度が下がるのを待ちます。3、藁は熱湯で雑菌処理のため、3分茹でます。「なんでも、納豆菌は100度では死なない!そういえば、日本酒造りの杜氏さんは絶対納豆を食べない。何故かというと酵母菌より納豆菌が強いので、良いお酒が出来上がらないから。」と聞いたことがあります。強いぞ、納豆菌。4、入れ物に温かい大豆を入れ、その上に藁を載せます。5、空気が通りやすいようにふわっとふたをします。6、湯たんぽの上に納豆の元を載せ、布団で覆って、40度前後に保温します。オーブンのパンの発酵を使おうとしたら、90分しかセットできません。そこで、湯たんぽ保温という昔ながらの方法で1晩置きました。次の日、とても忙しくて、夕方に布団をあけると?ホンワカした温かさが残っています。そして、納豆は?白い粉が豆にふいています。あまり保温しすぎると、雑菌がついて、腐ってしまう。というので、この程度で引き揚げ、冷蔵庫に入れて1日置きました。お味は?大豆の味がまだ残っていて、納豆の味は半分くらい。普通の納豆の6回分くらい出来ました。家族は「もう少し、納豆らしく、ネバネバ感があった方が良い」との意見です。まだ、2個残っています、こちらは冷凍に!私は結構気に入っているのですが、次回はいつになるかは判りません。ごちそう様

2014.06.17

コメント(0)

-

ヘンプ5本指ソックス100円引きセールを6月末日まで開催します。

気温が上昇するとともに、湿度も増してジメジメの季節がやってきました。皆様の足元はいかがでしょう?この季節になると、ヘンプソックスをまとめてお求めになるお客様が増えます。そこで、※6月末日までヘンプソックス1足100円引きフェア-を開催します。ヘンプは吸湿、発散に優れ汗ばんでもべとつかず、乾きが早く放熱性があります。 その上、このソックス、糸に独自の製法により、抗酸化物質が含有されています。ぜひ、その履き心地をお試しください。○ヘンプソックスはこちらから○

2014.05.28

コメント(0)

-

オーガニックコットンカーテン布売り始めました。

お久しぶりです。今回は、オーガニックコットンカーテン用布の布売りのお知らせです。50センチ単位で販売します。手紡ぎのオーガニックコットン布は、なかなか手に入りませんよね。お客様から「小物を作りたいので布売りしてほしい!」というご要望があり、一部の布では実施していました。手紡ぎの布は、優しい布ですが、裁断や縫製は結構難しいです。糊付けをしているわけではないので、するすると縫うとき逃げてしまいます。 それでも、ご要望いただくのは、手で糸を紡ぎ、糸を生成りのままか、草木で染め、優しい手織りやそれに近い重力織でパタパタと織り上げた布は人にやさしいからです。化学的処理をしていないので、肌の弱い人やアトピーのかたには影響を与えない布です。肌触りをお気に入りの布見本を請求されてお確かめください。 布売りリスト はこちらから。

2014.05.18

コメント(0)

-

消費税前のセールです。

4月より新しい価格にてご提供させていただきます。3月中はお休みをいただきますので、その前に価格を割り引いたセールを行います。期間は2月20日までです。*************************みなさまに格安の商品の一部をお知らせいたします。〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★オーガニックコットンカーテン〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★ドレープカーテンはこちらから 97%ナチュラルUVカットカーテン ドレープ 4M106 H2300(テラス窓用) 14,660円→9,450円http://www.nhd-shop.jp/product-list/21★ガーゼ カーテンはこちらから 2.9%ナチュラルUVカットカーテン ガーゼ R-31 H2300(テラス窓用) 15,350円→9,450円http://www.nhd-shop.jp/product-list/20〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★オーガニックコットン ベビー商品〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇★こちらからベビーシーツ 6,395円→ 3,990円http://www.nhd-shop.jp/product-list/43〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★ オーガニックコットン寝具〇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇★こちらから無漂白・無蛍光 オーガニックコットン 手紡ぎ 2重ガーゼ ブランケット 21,000円 →15,500円http://www.nhd-shop.jp/product-list/44○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇 ★ヘンプ麻行灯 「麻満月」S○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇★こちらから 5,250円→ 3,675円http://www.nhd-shop.jp/product/452数に限りがあります。

2014.02.03

コメント(0)

-

オーガニックコットン手芸でポーチを手作り

友人がNHDのオーガニックコットン布を使い、パッチワークの鍋敷きとポーチを作ってくれました。オーガニックコットンは大変柔らかく、小さい布で作業するのはなかなか大変です。でも、出来上がったふわふわのキルトは捨てがたいものがあります。こちらは鍋敷き柿渋染T-09が使われています。(T-09カーテンはこちらに)可愛いポーチにはふわふわガーゼのT-02の2枚重ねT-02カーテンはこちらTさんありがとう。

2013.12.07

コメント(0)

-

手紡ぎのオーガニックコットン糸でカウル(襟巻)を手作りしました。

夏の間、チクチクと編みためていた「オーガニックコットン」の襟巻をIICHにアップしました。すべて藍染め+草木染+生成りの糸でフラワーアフガンという編み方で編んでみました。

2013.10.30

コメント(0)

-

★秋の茶綿・柿渋染めカーテンフェアー 開催中!

秋ですね。11月30日まで茶綿・柿渋染ガーゼカーテンと茶綿・柿渋染のタペストリーカーテンを5%引きいたします。対象商品は ガーゼでは「9807-19 茶綿ガーゼ」「4M006 柿渋染めガーゼ」の2点「9807-19 茶綿ガーゼ」「4M006 柿渋染めガーゼ」厚地タペストリーカーテンでは「T-08柿渋染め・まだら糸綾織り厚地」「T-09 柿渋染厚地」「4M108 茶綿 手紡ぎ 土布」「T-10 茶綿生成り縞」の4点です。「T-08柿渋染め・まだら糸綾織り厚地」「T-09 柿渋染厚地」「4M108 茶綿 手紡ぎ 土布」「T-10 茶綿生成り縞」これから、柿渋染と茶綿について、詳しくお知らせいたしますね。

2013.10.03

コメント(0)

-

「コウハウジングはシェアハウスよりすごいらしい ! 」

久しぶりの更新です。春が来て、やっと動き始めたコウハウジングのワークショップについてお知らせです。コウハウジングにつて最新の情報をお知らせします。また、共に暮らす生き方をワークショップで体験しましょう!-------------------------------------------------------------豊かなコミュニティーのある暮らしを一緒に考えてみませんか老後の住まい方を考えるヒントになるかもしれません ー女性建築技術者の会2013年4月定例会ー日 時 2013年4月27日 土曜日 13時半〜16時半場 所 渋谷区神宮前公民館 会議室1 渋谷区神宮前6-10-4(03-3409-4565) JR原宿駅徒歩8分 東京メトロ千代田線明治神宮前駅徒歩2分内 容 コウハウジングってどんな住まい方? プレゼン&スライドショー みんなで一緒にコウハウジングの暮らしを考えてみる ワークショップ参加費 会員 500円 会員外 1,000円申 込 4月19日木曜日迄に女性建築技術者の会まで メールまたはFAXでお願いします。 Tel&Fax: 03-5211-2404 Mail: jogikai@k6.dion.ne.jp 共 催 女性建築技術者の会 & NPO コウハウジング・パートナーズ

2013.04.13

コメント(0)

-

一緒に笑って健康づくり!イベントやります。11月10日 at 神宮前

私が所属している女性建築技術者の会では毎月定例会というのを行っています。今年は「地熱発電」の勉強会だったり、横浜「歴史街歩き」だったり。11月はちょっと専門から離れて「健康づくりの笑いヨガ」の体験会を行います。店主が昨年「笑いヨガ」を体験しました。最初は皆で一緒に「ワッハッハ」と可笑しくもないのに笑うのに抵抗がありました。でも1995年にインド人医師のカタリア博士が始めたこの活動、現在では全世界70カ国に広がっていて、医学的にもその効果は証明されている。ということで、薬だと思って笑うことにしました。すると女学生だったころ、なんでも可笑しくて、笑い転げていた時の「ゲラゲラ」感覚が戻ってきます。大きく息を吸わないと、大きく笑うことができません。喉も乾きます。 ヨガというより、ダンスや演劇に近い。 指導してくださる「高田佳子」さんの、おしゃべりも面白く、90分笑っていました。笑うと血流が増え、体温が上がり、肩や腰の目のストレスには良い対策になりました。また、高田さんが1級建築士だったのにも、ビックリ。これは、絶対「笑いヨガ」をメンバーに広めなくては。ということで「笑いヨガ」で肩・目・腰の疲れを癒し、免疫力を高めましょう!のイベントを開催することにしたのです。会員以外の方も参加していただけると嬉しいです。一緒に笑い転げましょう!詳細はこちら!日 時: 2012年11月10日(土) 午後6時30分~午後8時 場 所:渋谷区神宮前区民会館会議室 渋谷区神宮前 6-10-14 (03-3409-4565) (JR 原宿 8分 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩2分) 参加費: 会員 千円 会員外 千五百円 申 込:11月1日(木)までに女性建築技術者の会まで、メールまたはFAXをお願いします。 ※当日は 動きやすい服装、靴でおいでください。 女性建築技術者の会 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-11-23-502TEL&FAX 03-5211-2404 mail:jogikai@k6.dion.ne.jp

2012.10.21

コメント(0)

-

軽井沢でキノコ教室に参加@クーカルイベント

9月2日クーカルイン軽井沢2012「軽井沢フードフェスティバル」に参加しました。Cu-Cal(クーカル)は「ニッポンを食で元気に」をスローガンに日本各地のシェフや生産者と共に、全国でフードフェスティバルを開催しています。今回は、軽井沢のホテルバーモラルを会場に行われたのです。キノコ好きな私は昨年もキノコ狩りに参加したりしています。今年はまだですが、その前にキノコについての知識が得られるとあって午前10時から始まった軽井沢「エブリコ」内堀篤シェフのきのこ教室を申し込みました。 テーブルに並べられた自然のキノコたち!30種類くらいはあったでしょうか!見たことも食べたことも無いキノコばかりです。 「たまごだけ」という、おいしいらしいキノコに始まり、生物学上だけでなく「食べておいしいキノコ」「毒になるキノコ」「おいしくないが食べられるキノコ」という分類方法もおもしろい。お客様に出すために山を駆けめぐりキノコを探している内堀シェフ。 高いところにあるキノコをとる鎌が先についた棒やゴミをとるための刷毛、など道具も参考になります。昨年取ったキノコの虫やゴミの処理に四苦八苦していたので、この美しいキノコたちが森のどんな所から来たのかが、気になります。講義の後は「楽しいキノコの試食」シェフはフライパンに薄く油を引き、キノコを並べた上で加熱し始めました。ニンニク少々、塩少々で味付けしたマイタケ。美味!もう一つのキノコは天ぷら、名前は忘れました。とにかく、売っていない森で取ってきたキノコ。口の中でふわっと溶けます。 12時からの軽井沢フードフェスティバルの本番です。さっそく内堀篤シェフのコーナーへすみません。おいしいので写真を撮るのを忘れて食べてしまいました。飲み終わった入れ物がキノコのスープです。ほかのお皿は飯田橋の「メリメロ」さんの「信州黄金ししゃものソーセージ、小布施なす煮込み」と「ブランジェ浅野屋」さんの「サラダ添えベーコンキッシュ」そして「祥端」の「特製お肉と野菜の炭火焼き」です。 おいしい時間はまだまだ続きました。ごちそうさま NHDネットショップ店主でした。

2012.09.03

コメント(0)

-

Planeta Organicaが松屋銀座にて展示会開催中

2012.09/04(火曜日)まで「松屋銀座」2階にて「暮らしの布展~新涼~」をテーマに行われています。NHDの店主は早速伺ってきました。こちらは藍染めが美しいベッド洋品 Planeta Organicaは「触りここち、着ここち、眠りごこち」にこだわり寝具、タオル、リラックスウエアなどの布製品を作っているメーカーさんです。タイのチェンマイで、オーガニックにこだわった商品を作り続けて11年。手織の布を使ったウエアーもあります。 ネットショップでは、触り心地や着心地を体感してしていただけないので、是非この機会に布に触っていただきたいと思います。 タイから代表の嶋田美由紀も帰国して会場に詰めております。 暑い日をヘンプやオーガニックコットンで涼やかに過ごしましょうね。 NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2012.08.23

コメント(0)

-

イギリス湖水地方と宮城県石巻市雄勝町

5月にイギリスへ行ってきました。そのうち、ロンドンから北に3時間ほど、風光明美な国立公園がある湖水地方。そちらも回りました。1日目は湖水地方南部のウインダミアや童話作家のベアトリクスポターの住んだ「ニア・ソーリー」などを見学しました。 2日目は北部のでキャッスル・リグのストーンサークルやホニスター峠など。北側と南側では印象がずいぶんっ違います。 北部は山の少ないイギリスでは珍しい山岳地帯で、イングランド最高峰のスカルフェルパイク978メートルなどがそびえています。ホニスター峠を登ると、近くの山は雪のベールをかぶっており、何処からきたのか分からない羊たちが寒さにめげずに、草を食んでいます。この峠には石の採石場があり、その石を使い、湖水地方の家が作られているのを知りました。何処までも続く石塀の材料もその石です。泊まったホテルでの夕食でのこと。 リビングのソファーで前菜と食前酒を頂きます。 前菜は黒いプレートの上に載せられてきました。 見慣れないもので、陶器では無い薄い炭のようなお皿です。やがて、案内されて、食事室に。 慣れない英語のメニュー。そのうえフランス語も交じっています。ほんとうに適当に選び、デザートは地元産チーズの盛り合わせ。 これも黒いプレートで出てきました。フォークの持ち手も同じ素材です。大変満足して頂いた食事でした。帰国して、先日NHKの「おしゃれ小物のヒ・ミ・ツ」という番組を見ていました。震災で街の大部分が津波で流された石巻市雄勝町です。そこでは昔から硯を作っていました。 その材料はスレートとも呼ばれ、屋根の材料として東京駅などに使われています。そして、現在フランス料理のお皿としてもそのスレートが使われている。と「あれ?」あの使われている黒いお皿、私が湖水地方のレストランで頂いた料理のお皿と同じ材料かもしれない?調べてみると、湖水地方もスレートの産地で、国立公園になってから採掘は中止されているものの。古い家々はスレートを積み重ねて作られているのです。 湖水地方の印象的な牧場の塀はこのスレートで出来ていたんですね。 スレート皿は薄くても強く、床に落としても割れない。黒い色は料理の色を印象付けてくれます。雄勝町では震災前にはスレートで外壁を覆った雄勝石ギャラリーがありました。 現在残念ながらギャラリーはあとかたもありませんが、がれきの中からスレートを集め、アクセサリーを作っているそうです。雄勝町の採掘場の石はまだ埋蔵量が多くあります。ナチュラルスレートの使い道はまだまだありそうです。参考:雄勝の玄昌石皿http://www4.famille.ne.jp/~suzuri/gensho/index.html にほんブログ村

2012.07.30

コメント(0)

-

日本が選ぶべきエネルギー= 「地熱」ってなんだろう?

7月7日 私が所属する「女性建築技術者の会」の「地熱エネルギー資源利用の現状と今後の可能性」についての講演会に参加しました。講演者は、日本の地熱発電所としては最大出を発電している福島県河沼郡柳津町にある「柳津西山地熱株式会社」に7月1日まで社長だった安達正畝氏。私たちは、事前に「普通の人でも分かりやすい「身近な地熱利用」について伺いたい」と御願いしていました。地熱エネルギー には★エネルギーのままで利用する ■地中熱ヒートポンプ ■温泉熱利用があることを知りました。地中熱利用ヒートポンプは地上と、地下の温度差を利用したもので、自分の土地で作ることが可能。体感できるモデルルームも有るのです。こちら 一方、★熱エネルギーを電気に変換して利用する方法の2種類があります。また、地熱発電には2種類あり1.アンモニアなどの低沸点の媒体を沸騰させその蒸気で発電するもの(バイナリーサイクル発電) ■カーナサイクル(温泉発電) ■オーガニックランキンサイクル2.熱水を沸騰させた蒸気で発電するもの ■フラッシュ発電 ■高温岩体発電 ■マグマ発電が有るのです。現在wowwowのドラマ「マグマ」では「高温岩体発電」がクローズアップされています。それより、現実的で身近な「もったいない」を利用する温泉発電は 現在かけ流しで温泉が捨てているお湯を利用したもので、全国の温泉でこれを利用できれば推定「72.3万キロワット」の発電が出来ると言います。日本は火山列島で、世界第3位のおおきな地熱ポテンシャルが有ります。また、利点として1,発電が始まると安定して24時間、365日発電が出来る。2,現在平均日利用率が71%という高い利用率を記録している。3,国産エネルギーなので、世界情勢に影響されない。4,CO2の排出量が少ないクリーンエネルギー。 太陽熱発電の28%のCO2で発電できる。しかし、問題点もあり1,初期投資が大きく、利益が出るまで時間が掛かる。2,有望な地熱発電所は自然公園内にあるので、調査・開発の許可が得られない。3.温泉業界が地熱発電にアレルギー反応を示す。という現状があります。国からの予算もここ10年少なくなっていました。しかし、大震災後、予算が増え、新しい計画も「震災復興事業」として磐梯朝日国立公園内に国内最大の地熱発電所をつくることが決まっています。日本の地熱開発技術は世界一なので、安達氏は今後は世界を舞台に地熱発電所づくりに携わる予定だそうです。 参考:柳津西山地熱発電所にほんブログ村

2012.07.10

コメント(0)

-

アスパラガス狩り

長野県の飯山市に「アスパラ狩り」に行ってきました。アスパラはグリーンアスパラも白アスパラも大好きです。今回はグリーンアスパラ。 農道を歩いて畑に向かいます。周りは、のどかな田園風景。ジャーマンアイリスも見事です。ぽつぽつと歩いて畑に出ます。「なんだ、ただの野原じゃない」と思ったらちゃんと畝があり「畝を踏まないで!」と注意が…。鎌で切り取ります。鎌には印がついていて、穂先からその長さまでで切り取ります。太いのが美味しいらしい。「生で食べてもうまい。」本当でした。お昼は山菜とアスパラづくし。味噌汁は飯山名物「タケノコと鯖の味噌汁」天ぷらもあります。デザートはリンゴの蜜煮。満腹でした。帰宅しておみやげのアスパラをバター焼きでいただきました。柔らくて甘くて「うちのアスパラ食べたら、来年も来なくちゃならなくなるぞー」というひげさんの言う通りになりそうです。飯山市の「飯山旅々」のHPにも載っています。にほんブログ村

2012.06.12

コメント(0)

-

2012 ロンドン オリンピックの会場ツアーに参加しました。

ロンドンから帰ってきました。 ロンドンオリンピックの会場巡りウオーキングツアーを見つけて参加してきました。ブルーバッジガイドのツアーです。出発は地下鉄「ブルームリー バイ ボウ」という駅の改札口。5月は毎日やっていて、午前と午後、夕方もあります。私たちは、午後2時出発のツアーに参加しました。申し込みは簡単、ガイドのホームページから名前を知らせて申し込むだけ、料金は現地でガイドに払い込みます。大人9ポンド、子供15歳以下は7ポンドです。その日の参加者は多く20人ぐらいだったでしょうか。地下鉄「ブルームリー バイ ボウ」という場所は、オリンピックメイン会場の裏手に当たります。ガラス窓が壊れたビルが並ぶ、裏寂れた場所です。そちらのスーパーが最後のトイレの場所。約2時間歩くのでここで済ませます。 このツアーはメイン会場には入りません。周りを回るだけです。けれど、今回のオリンピックは「この機会を生かして地域を再生する」というもう一つの目的があるので、周りの公園を回るのです。この地域は昔は工場地帯で20世紀に入り、うち捨てられていたものを再生しています。 (製粉工場だったところ)はっきり言って、説明が無かったら、そんなにお金が掛かったオリンピックとは気が付かないでしょう。施設は、仮設が多いし、既存建物の利用も多いのです。北京オリンピックよりお金が掛かった?嘘でしょう?それは見えないところにお金が掛かっているのです。まず、汚染土壌の撤去。200万トンにも及ぶ土を入れ替え、ゴミ捨て場だった運河の河をさらい。外来植物を撤去しました。 外来種のジャパニーズなんたらを撤去したというフレーズにあとで調べたら、明治時代、日本から輸入した「イタドリ」で、繁茂しているのを徹底的に撤去。運河には、家財道具いっさい投げ込まれていて、ワニの剥製まで出てきた。といいます。昔の製粉工場だった建物と撮影所を抜けて小道を行きます。コンクリートの卓球台があってそこで、少年達が遊んでいたのが印象的でした。 みすぼらしい住宅地を抜けるとメイン会場が見渡せる道路に出ます。私はイタリアでイラク出身英国在住のザハ・ハディットの近代美術館を見てきました。直線の皆無の建築は優美です。今回のアクアティックセンターも彼女の作品。でもちょっと、不格好。観客席は仮設で、閉会後は取り外されるので、ビニールハウスのような外壁が違うなー と思ったらその部分は他の人の設計でした。 メイン会場に隣接して「選手村」そして「欧州1の規模のショッピングセンター」も建てられています。選手村は閉会後には低所得者向けの住宅になるそうです。ツアーの最後はショッピングセンター内にあるデパート「ジョンルイス」の4階で解散です。ここからはメイン会場が見渡せる場所があり、オリンピックグッズも売っています。このショッピングセンター一流の店舗ばかり、近くの低所得者向け住宅の人たちが買うとは思えません。けれど、現在は物珍しさか、人出はコペントガーデン並、若いひとが沢山。「環境と人とを大切にしたオリンピック」実際行ってみてロンドンの駅は段差だらけだったし、一度、うち捨てられた土地は汚染物質だらけ。そんな現実の打破と夢をオリンピックというイベントを通して行うプロジェクトだったんだと感じました。なお、オリンピックの入場券はまだ空きがあるそうですが、その時期の航空券の空きは無いそうです。ブルーバッジガイドのHP ザッハハデットのローマ近代美術館の動画にほんブログ村

2012.05.22

コメント(0)

-

「家づくりその前に」出版の女性グループによる 無料の家づくり相談会

私も参加している「女性の建築技術者の集まり」=「女性建築技術者の会」では4月より定期的に「住宅相談会」を無料で行うことになりました。 間取りや予算にいきつく前に、暮らしを見つ目直し、新しい住まい方を一緒に探す。そんな相談会です。皆、専門家です。それぞれの分野でお手伝いできると思います。ちなみに私も参加します。事前に予約が必要です。★詳細はこちらから ●連絡先はこちらのホームページまたは、お電話をください。TEL/FAX 03-5211-2404 faxはいつでも、お電話は(火・金 13:00~16:00)にお願いします。そのほかの時間は留守電になっています。にほんブログ村

2012.04.06

コメント(0)

-

2010年産の茶ワタはベージュ色

茶綿は、白い綿を染めて茶色にしたものではなく、コットンボールの時から、茶色の綿です。大昔、ワタは茶色をしていました。改良して白くしたものが現在のいわゆるコットンだそうです。茶綿はUVカット力も強く、カーテンとしても無加工なのに99%も紫外線をカットする、優れものです。ところが、今年届いた「茶綿」が茶色くありません。 ベージュ色なのです。 問屋に問い合わせたところ、「その茶綿が収穫された2010年は、春先の低温・多雨、夏季の高温・少雨などの天候不順」だったのです。「その影響により、収穫量も少なく、茶綿の色が発色しなかった。」そうです。自然のものなので、毎年同じ色が出来るとは限りませんが、ここまで薄色の茶綿は初めて!注文されたお客様に、色が違うことのお詫びを言いました。うちは、注文生産が原則なので返却はNGなのですが、「お気に召さない場合は、お戻しください。」との手紙を添えて送り出しました。すると、「薄い色の方が室内が明るく見えるのこれで良い。」とのお返事をいただきました。結局、ベージュの茶綿4m109番はしばらく取り扱わないことに。 見本の色と違っては困りますもの…。けれど、私はこの色好きです。 時々、色が変わるので面積の広いカーテン布では 色がグラデーションになったりもしています。でも、自然の色は美しいです。この薄色のベージュ茶綿を今年限りの限定色カーテンとして、販売することにしました。 クルミボタンがいつもの茶綿の色です。2010年の収穫の薄色茶綿がなくなり次第終了です。 ○こちらからにほんブログ村

2012.02.23

コメント(0)

-

洞窟都市マテーラをジャン・フランソワ・ロジエの細密アートに見つけた。

昨年秋、南イタリアのバナキュラーな住居群を見学におとづれた。アルベロベロベッロが陽気なとんがり帽子の集まる住居群だったのに対して、バジリカータ州のマテーラは渓谷に穿った洞窟住居の集合体。千年以上に穿った洞窟が積み重なった都市だ。アルベロベッロが陽だとしたら、マテーラは陰凄味のある風景だった。その洞窟をホテルの部屋にしたホテルに泊まった。渓谷の一番下の部分がロビーで、この町で唯一のエレベーターで上階に上る。エレベーターからこんどは外の通路に出る。通路伝いにタイプの違う、住居の入り口を探しながら行くと自分の部屋の入り口にたどり着く。という迷路のホテルだ。 それぞれの部屋にはナンバーとは別に住んでいた人々の名前が部屋名になっている。たとえば「ため息の部屋」「司祭の賄い女の部屋」「錬金術師の部屋」など。想像するだけで楽しい部屋名だ。私たちの宿泊したのは「猫の部屋」どうしてだろう?1つ1つの部屋が元の1家族の住まいだったという。 部屋の前のデッキは普通に知らない人が通り抜ける。 その人の後をついて行ったら、上部にある新市街への出口に抜けた。「ホテルの新市街への出入り口」迷路とお化け屋敷とおとぎの国がごっちゃになっている。そんな町だ。朝と昼、陽のあたる場所が変化すると、街も表情を変える。特に夕暮れから夜に変わる暮れ六つには、部屋の前の椅子にくぎ付けになり眺めた。夜は、谷底は暗く、レストランの明りだけがぼんやりと見える。 新市街で食事を取り、帰りの広場からの月の下の風景は凄い としか言いようにない。と、帰ってきて、HPにジャン・フランソワ・ロジエの細密アートを見つけた。彼は得ない光景や建築物を映像上で創作するアーティストだ。最初にcitadelと題されたアートを見つけた。このアートは、ハーパーフォトと言って何百枚ものショットをテレフォト・レンズで撮影し、それをコンピューターで画像処理をしながら 組み合わせる。そのことで実際にはあり得ない ドラマティックかつ、精巧な画像を実現することが出来るのだ。次に彼の「バビロン」シリーズのダイナードと題されたこの絵、拡大してみると家は洞窟ではない、普通の家々。もっと拡大すると、猫がいたり、人が覗いていたり。拡大してもちゃんとピントが合うのが凄い。 「ウォーリーを探せ」の絵本さながらのち密さだ。夫にこの絵を見せると「マテーラだけど、マテーラじゃない。」とい返事。多分、マテーラの写真の土台の上に、家を張り付けていったものと思われる。この絵の他にも、橋が幾重にも重なっていたり、ローマの遺跡が動物だらけだったり。写真の中身はリアルだけど、全体的には幻想的なアートは楽しい。私の一番のお気に入りはセーヌ川を挟んだパリの夜景のパノラマ写真。 前に見たときは雨が降っていたけど、今日は降っていない。どういう仕組みなのだろう?このギャラリーから彼の様々な都市のめくるめく写真アートを見ることが出来る。ここから、どこかで見た風景とその装飾的変化を楽しめます。NHDネットショップ店主でした。ジャン・フランソワ・ロジエのHPマテーラの20世紀初頭の暮らしを残した見学できる住居(日本語)にほんブログ村

2012.02.08

コメント(0)

-

オーガニックコットン無加工なのに、UV力抜群のカーテン

google アドワードではお店に来ていただいたお客様がどの、サイトから、来ていただいたのかを見ることが出来ます。最近、楽天ブログの以前の記事からご来店してくださるお客様が多いのです。自分でも、何を書いたんだって?と探してみました。そして見出したのが、この記事です。 今回、「光の春のガーゼカーテンフェアー」ということで、当店自慢の「ガーゼカーテン1割引き」セールを開催します。その説明にぴったりということで再掲載しますね。-----------------------------------------------------お客様に「何故、無加工なのにUV力が強いの?」と聞かれます。せっかくのオーガニックコットン、もし化学加工していたら、そりゃ本末転倒ですよね。そこで、店主は自信を持って答えます。「手紡ぎのオーガニックコットンだからです」と。もともと、すべての植物には紫外線をカットする力があります。そうじゃなきゃ、日光にやられてしまうものね。綿花もUVカット力を元々持っています。特に茶色の綿は99%も紫外線をカットするのです。そんなオーガニックの綿花を、手でそおっと紡ぎ、ゆっくり…手織りに近い機械で織った布です。だから生来のUVカット力が殺されていないのです。きちんと日本紡績検査協会でUV遮蔽率を試験しました。当店のカーテンで[UVカット率」が明記されているものと、されていないものがあります。それは布をすべて検査したわけではないからです。でも、同じように手紡ぎのオーガニックコットン糸でゆっくり織りあげたのですから、明記されたものと同じようにUVカット率は高いと思われます。そして、一番のUVカット率の高いカーテンはこちら茶綿のカーテンです。」 薄い、ガーゼ布でもカット率は高く72%もカットしているナチュラルUVカットガーゼ のカーテンもあります。こちら -------------------------------------------------一番上の写真は自宅のキッチンのガーゼのカフェカーテン。このガーゼのカーテン春の光のように淡い光を受けて優しい表情を窓辺に作ります。新生活にオーガニックな窓辺を作りませんか?NHDネットショップ 店主でした。にほんブログ村

2012.01.28

コメント(0)

-

オーガニックなお土産 南イタリアアルベロベッロ 干しイチジクのアーモンド詰め(fichi secchi con mandorla)

アルベロベッロのトゥルッリの世界遺産地区には、坂道にお土産物屋さんが多い「モンティ地区」と「アイピッコラ地区」があります。にぎやかな「モンティ地区」と異なり、「アイピッコラ地区」は静かな住宅地。アイピッコラとは小さな麦打ち場という意味で、共同で麦打ちを行う広場を囲んでトゥルッリが作られているのです。そんな農家の入り口付近に、小さな机が置かれ、控えめにお菓子が入った包みが並べられていました。ガイドさんの説明がなかったら、見過ごしていたに違いありません。「これはこの農家が自分たちで収穫したイチジクで作ったお菓子です。」「ワインにとっても合うの。」ということで、小さく1口大に切った試食用の1片を口にしました。イチジクなのにレモンの香りがしています。アーモンドがパリッとして、うーんワインが本当にほしくなりました。机だけで、人はいないので奥のトゥルッリの立ち寄ると、そこの家の少年が出てきました。1パック5ユーロ。さっき日曜市に出ていた「干しイチジク」は1キロ3ユーロですからずいぶんと高い。けれど、その香りにひかれて、1パック買うことにしました。宿泊場所のトゥルッリに戻り、地元の黒ワインとイチジクを楽しみます。イチジクの甘味とアーモンドの塩気が良く合います。私たちはたいへん気に入り、午後にまた、あの農家に寄り、もう少し買うことにしました。午後は、住宅地に観光客もなく、静まり返っています。農家の机の上にはまだ、イチジクが並べられていました。奥の、トゥルッリを除くと、パソコンでゲームをしている少年が見えました。真っ白な室内は、薄明りでも明るく、ゲームの点滅する光に向けて、声をかけました。すると、弟らしい小さな少年が出てきて、イチジクをかうことが出来ました。「もっと食べてよ」 とでもいうように試食を勧めます。帰国して、味わうイチジク。あっという間になくなってしまいました。日本で売っていないかと探しますが、ありません。レシピでもあるかと探すとこれは載っていました。ただし、オーガニックの「干しイチジク」は、イタリア産は無く、黒くて小さいアメリカ産と白いトルコ産を見つけました。 黒くて小さいアメリカ産には1粒、トルコ産には2粒のアーモンドを入れます。詳しい作り方はこちらから 材料 アーモンド 40粒位 干した白イチジク(トルコ産) 20個 ローリエ 適量 シナモン 少々 レモンの皮 少々 レシピ 1、アーモンドは フライパンで殻入りする 2、干しイチジクを横半分に切り目を入れ 間に アーモンドを2個挟み シナモンとレモンの皮をすったものも少量ふる 3、挟んだイチジクを上から押してしっかり密着させ耐熱皿にきっちり並べる 4、150度のオーブンで 15~20分ぐらい焼く 5.冷めたら 陶器とか密閉できる瓶に ぎゅうぎゅうに詰め 間にローリエを挟み蓋をする 6.密閉した状態で 涼しいところに2週間ぐらいおき ローリエの香りを移す 今回は、レモンではなく柚子の皮で作りました。アルベロベッロで買った、2006年産の赤ワインとよく合います。このワインは別名「黒ワイン」と呼ばれるほど色が濃く、美味しいワインでした。こんなに美味しいワインなのに千円しない。 プーリアではどの料理もワインも安くて美味しい。南イタリアの素朴で素材の良さを生かした食事とプリミティブで美しい景観を大好きになりました。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2012.01.22

コメント(0)

-

お土産はレシピ 南イタリア「アルベロベッロ」の耳たぶパスタ

10月に南イタリアへ行ってきました。とんがり帽子の街並みで有名な「アルベロベッロ」のそのとんがり帽子に宿泊しようというわけです。日本を昼に出て、アルベロベッロについたのは現地の夜中の1時。今晩の宿は白いトゥルッリと呼ばれる建物を宿泊施設にしたもの。細い路地を入った一番先にあります。中二階があり梯子で上ることが出来ます。 この部屋は一応スイートということだが、なんてことはない、ちょっとしたくぼみが2つあるだけ。そこにそれぞれベッドが狭そうに設えられているだけで、部屋の間仕切りはありません。 外部とつながっているのは、入り口と、よこのキッチンの小さな窓だけ。雪のカマクラに室内空間は似ています。アルベロベッロは、南イタリアにありますが、標高400メートルにあるので、夏は海沿いよりは涼しいけれど、冬は寒く雪もちらつくといいます。壁の厚さは1メートル以上あるので、寒暖の厳しさを和らげる機能があるのです。翌朝、近所を散歩すると、ここは路地の両側が白いトゥルッリだったことがわかります。ただ、半分は朽ちかけ、片側だけは人の気配があります。ガイドさんが「お金があったら皆さっさと普通の家に建て替えたのよ。」というように、この地区はほとんどが普通の家です。その中の朽ちかけたトゥルッリが改装され、宿泊施設としてりようされているというわけです。アルベロベッロは自然発生的な集落が残っている「アイピッコラ地区」と丘に縦列状に「モンテ地区」が観光地となっています。この2つに地区は1930年代ムッソリーニの時代から「景観保存地区」として保存対象になっていました。そのため、道路のマンホールにはその時代の紋章が刻印されています。上下水道がひかれたのは第二次大戦前というから驚きですね。とんがり帽子の石屋根が重なる「モンテ地区」は古くから観光地化されているのでレストランもたくさんあります。その日はガイドさんに紹介された「イル・ピナコロ」でランチにしました。 テラスで家並みを望みながらランチが出来るということでしたが、あいにくその日は強風で室内での食事となりました。プーリア地方では、そのレストランが出せる前菜すべてを並べる「当店の前菜」を頼んでみました。 最初は冷たいハムやアンチョビなどの皿が、後になると耐熱カップに入ったミートボールやシチューなどが出てきます。合計14皿!1人前を頼んだのですが、パスタの出る前に夫も私もお腹がいっぱいになってしまいました。私たちが頼んでのは「オレキエッテ」という耳たぶの形をした手打ちパスタ。夫はトマト味、私は蕪の葉という味付け。 手打ちなので1つが小さくてもずしっとくる上に、さっき食べた前菜ですでに満腹状態。半分も食べずにごめんなさいをしてしまいました。美味しかったのに! ということで帰国後、手打ちパスタは無理なので、乾燥オレキエッテを購入し、作ってみました。現地では春に刈った蕪の葉を冷凍して使うそうです。菜の花は蕪科でもあるので、花がつかない葉っぱ=蕪の葉でも良いのです。この日は、ブロッコリーでできるとあったので、冬に美味しいブロッコリーで作ります。 詳しい作り方は「クックパットのレシピ」 からどうぞアンチョビのうま味を吸ったパン粉とブロッコリーの粒粒がパスタに絡まってなかなかの出来になりました。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.12.27

コメント(0)

-

ヘンプ麻100%布男女兼用パジャマが到着しました。

▼昨年より、NHDオリジナルのパジャマを作っています。★このパジャマを作るきっかけとなったのは、友人とのある会話です。ご家族が、長い間闘病生活をされていました。「パジャマの縫い目が痛いので、裏返して着ている」と伺いました。当店のお客様にも肌が敏感の方がいらっしゃいます。そんな方々へ肌触りを第一に考え、表裏を逆にした「ヘンプ麻 ネガソックス」を販売しています。そこで、ベビー用の衣類のように、布の始末を丁寧に裏返しにして、肌へあたる部分をやさしくしたパジャマはどうだろうかと考えました。また、ヘンプ麻は天然の抗菌性があり、睡眠中に人体から出る湿気を吸収・発散させます。大昔から日本では聖なる儀式に用いるものとして、神社のしめ縄や行事では必ず使われてきました。このヘンプ麻で作った「ネガ・パジャマ」の誕生です。 入院中の方々へ便利なように、前開き、ポケット付です。今年も、クリスマスに間に合うようにお願いしました。ところが、バンコクの洪水がおきて、入荷が間に合うか心配をしていました。先日、日本の代理店の方がチェンマイに出かけました。そして、手荷物として持って帰ってくれたのです。プラネッタのバンコ・クスクムビットショールームはその洪水の影響でお休みをしていましたが、現在再開しています。こちら★今年のパジャマの布は繊維が細く、しなやか。 肌触りもGOODです。男女兼用で2サイズ。プレゼントにいかがですか?▽こちらから NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.12.11

コメント(0)

-

キノコ狩りと竹伐り

しばらくでした。 再びブログの再開です。今回は11月5日に行った「きのこ狩り」の報告とと「年末竹伐り隊」募集のお知らせです。************************************長野県飯山市の「なべくら高原」という場所に「きのこ狩り」に行ってきました。キノコの見分け方は素人には難しいので「毎日旅行」の「信州飯山・紅葉の里山でキノコ狩りを楽しむ」というツアーに参加したのです。30人ほどの参加者が3班に分かれ、キノコの専門家が引率して山に入ります。わたしは、キノコがほしいというより、里山を歩くのが好きというグループ。杖をついた高齢者の方もいらっしゃいます。 この日は晴れの日が続いた後で、キノコは見つかりにくい状況。それでも、藪を漕いで林に分け入ります。久しぶりの藪に、子供のころを思い出しました。ウダウダと皆の後ろを歩くと、あら不思議!皆が蹴散らした落ち葉の中からキノコが顔を出します。 引率者に見てもらいます。 シメジに似てるけど、食べると下痢をするキノコなどがあって素人の私には見分けなんて全然出来ません。最後に、皆が採ったキノコを広げて、再び鑑定会。 クリタケ、シメジ、なめこなどが採れました。 売っているキノコと違い虫がいます。追い出すために唐辛子入り水に1時間浸し。消毒のため熱湯で湯がきます。半分は冷凍、残りはきりたんぽでいただきました。 ■続いては年末竹伐り隊!のご案内です。手作り住宅建築の日高さんからのお知らせです。----------------------------建主さんと竹を伐るワークショップを2回行いますので、以下のとおりご案内申し上げます。竹を伐る日は、秋冬の、下弦の月から新月まで。竹は伐って乾く間に、虫やカビなどにやられやすいため、なるべく水を吸い上げない季節、日をねらって設定します。そんなわけで今年は、11/20(日)、12/18(日)に行います。時期的にきりりと冷えた屋外での仕事が予想されますが、身体を動かせば、竹林の中、ということも相俟って、かえって爽やかに感じます。作業したあと、竹林が風の通る、居心地のよい空間に変わる達成感も味わえますよー。ということでたくさんの方々のご参加をお待ちしております。なおご参加いただける方はお手数ですが、人数、交通手段を添えて、以下のアドレス宛にご返事をお願いいたします。tamotsu.hidaka@kirakunat.com■年末竹伐り隊!のご案内第1回:平成23年11月20日(日) 9:00~日没第2回:平成23年12月18日(日) 9:00~日没・場所:小田原市久野周辺(予定)(変更になる場合がありますので、参加者に別途連絡します。)・持物:作業できる服装、運動靴(底のしっかりしたもの)、タオル、軍手※雨天中止(当日7時までに作業実施を決定します。)※ご都合のよい時間だけでもOKです。※昼食は用意、またはごちそうします。※交通費を支給させていただきます。(一律1,000円とさせていただきます。) NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.11.10

コメント(0)

-

NHDネットショップは開店5周年 ありがとう祭り開催しています。

NHDネットショップは9月15日で開店5周年を迎えます。介護の合間をぬい始めた、このネットショップ手紡ぎのオーガニックコットンとヘンプがお客様に支持をいただきいつの間にか5年が過ぎようとしています。このたび、ご支持いただいたお客様に感謝の思いを込めて「5周年ありがとう祭り!」を開催いたします。9月いっぱいカーテンは1割引き! これはめったにないことです。手紡ぎのオーガニックコットンを丁重に縫製し化学的な処理をせずにお客様にお届けするにはそれなりのコストと時間が必要です。生産者も、お客様もウイン・ウインの対等な関係で行っていこうと最初から、心がけました。嘘のない、オーガニックコットン以上の品質は化学物質過敏症のお客様にも受け入れていただきました。室内環境を化学物質から守るこのカーテンぜひ、皆様のお部屋にしつらえていただき、その優しい変化を体感していただきたいと今回、カーテン1割引きを行います。また、布も1割引きです。オーガニックコットン寝具・タオルにもお買い得がいっぱいですのでこの機会をお見逃しなく!!こちらから 写真は、8月奈良の「自然の布館」で柔らかい手紡ぎ糸の可能性を実験する「NHDのオリジナル商品」fu~kaの展示会の様子です。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.09.02

コメント(0)

-

夏を旨とした環境共生住宅 in 京都 山崎

ちょっと前になりますが、気になる建物の見学会があり、京都まで行って来ました。「聴竹居」といいます。 1928年 気候・風土に適応した住宅のあり方を実証するために京都山崎に建てられました。当時京都大学で教えていた建築家「藤井厚二」の住まいです。当時、西欧建築を模範とする建物が多い中、日本の風土を考え、環境工学を基礎としたデザインは画期的です。ドイツに留学していた藤井は「科学的アプローチを駆使し、いわゆるパッシブデザインを行っています。」この建物は、谷から吹く風を家に入れ込み、落葉樹の夏は涼しい木陰により、厳しい京都の夏をやり過ごそうとしデザインされています。 平面図(HPより)南側が谷 まず、日本の気候に適した建物配置です。東西に長い建物の配置で、東西面を小さくすることでエネルギー効率を上げると主張しています。涼しい外気を取り入れリるためにビングの床下に、木製のクールチューブを引き込んでいます。また、気密より通気を優先し、室内から、屋根裏に抜けるよう通風窓が付いています。この家、オール電化です。その時代住宅では光源として電球が使われる程度の電力需給なため、電気冷蔵庫などのモーターを使う設備を用いるには普通の住宅の3軒分もの電力を引き込みました。それでも電力は足りず、お手伝いさんが、台所の電熱器を使う際には、他の電気を消して回った、といいます。環境工学を利用し、クリーンで気候風土に適応しようとしたこの建物は、私が以前ウィスコンシンで見たライトのタリアセンに似ています。でも違うのは、京都の住宅は繊細な京指物で仕上げてあることです。特にガラスで仕上げた出隅は、タリアセンの場合単にガラスが出会っているだけでシールもされていないのに対し、この住まいの縁側のガラス出隅は細い木の指物で処理されています。 藤井には専属の大工がいて、ずっとこの建物にかかわり続けた。そうです。 どんなデザインコンセプトも腕の良い職人がいなければ、美しい出来上がりにはなりません。藤井の環境工学のデザインと京都指物の融合した、とても繊細かつモダンな美しい住まいでした。現在、老朽化が進むものの、地元の有志が管理運営しています。この地で、長く存在してほしい。と願っています。聴竹居HPフランクロイドライトのタリアセン・ウエストNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.08.12

コメント(0)

-

ムハマド・ユヌス氏来日記念シンポジウムと3月11日

7月20日 ノーベル平和賞受賞者 ムハマド・ユヌス氏来日記念シンポジウムに参加しました。場所は、六本木ヒルズ ハリウッドビューティープラザ 3月11日参加した「ムハマド・ユヌス氏のソーシャル・ビジネス」のワークショップが行われていた場所でした。ちょうどその日の3時ごろ、ワールドカフェという意見交換が行われていました。私は、「無私の意志で活動し、もうけは活動に回す」というソーシャルビジネスに懐疑的でした。日本人にとって「寄付」という言葉は一部の人のためにある。人のために尽くすなんて言うことは、宗教でもなければ考えられない。 と思っていました。その日、地震は長く、隣の六本木ヒルズオフィス棟は、フラダンスのようにくねくねと揺れています。廊下の非常用区画扉はバタバタと落ち、窓の外に見えるお台場では火の手が上がり始めました。「ワークショップ」は中止します。 ということになり、同じグループの小学生の子供が家にいるという女性と自宅に帰ることにしました。六本木ヒルズの広場は人で埋まり、皆どうしたら良いのか不安でたたずんでいます。六本木から骨董通りを抜け、青山をでて、原宿へ、ここで、会社によるという彼女とお別れです。明治通りは人でいっぱい。誰かが「お祭りみたいだね」と言っています。みな、秩序立てて歩きます。帰ると夫は隅田川を遡る「津波」を何回か見た。とあれから、皆変わりました。 寄付やボランティアなんて言葉が毎日マスコミをにぎわします。そして、被災地のために何ができるのだろうか? と皆考えました。今回はユヌス氏の「社会をよくするために何かを行動に起こす。身の回りから」という言葉は、するーと心に収まります。ユヌス氏は 東北を元気にするために 「東北の民族舞踊や伝統芸能を中心とするパフォーマンス集団」を作り、世界各地で公演を行い、その収益で長期にわたる支援を行っていく」という提案を行いました。被災地の犠牲者の痛みを無駄にしないために、ソーシャルビジネス手法で、復興を手助け被災地の自立を。 ムハマド・ユヌス氏についてはこちらソーシャル・ビジネス マイクロ・クレジット グラミン銀行について詳しくは著作: ソーシャル・ビジネス革命 アマゾンNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.07.21

コメント(0)

-

女川市の3階建て仮設住宅モデルルーム見学会が行われます。

マーケットと住宅予想図仮設住宅は着々と建てられ、完成し、暮らしが始まっています。しかしながら、人気のない人里離れた仮設住宅もあります。医者へ行ったり、買い物に行ったりといった日常生活が送れない場所では人気の無いのは当たり前です。仮設住宅扱いの賃貸住宅に入居を希望するのは、社会生活がその方がスムーズにできるからです。住まいは、社会的インフラ=商店街+病院+利便施設などとセットで初めて成り立つのです。数合わせのように、やたら仮設住宅を建てても利用されないのでは、何のための災害復興緊急住宅でしょうか。仮設住宅は街としての機能を持たせてこそ、人と人とが係わるためのステージがあってこ「住まい」となるのです。ところで、以前 建築家坂茂氏の3階建て仮設住宅を紹介しました。 それが宮城県女川市で実現されます。女川市は仮設住宅を建てる敷地が高台に不足していたことでこの案を採用したのです。この3階建て仮設住宅の特徴は1. 既存のコンテナを使うことによる工期の短縮2. 3階建てが可能で、狭い敷地や斜面でも多くの戸数を建設可能3. コンテナを一つ置き(市松模様)につむことにより、コンテナの戸数を半減し、コンテナとコンテナの間の空間に開放的なLDKをつくることができる。4. 耐震性能に優れている。5. 恒久的なアパートとして使用できる。ことです。 3階建て模型そして、3階建てにしたことで、敷地内にマーケットや集会室、児童図書館などの共同施設を作ることが出来ました。このことで 街としての「賑わい」が生まれることを意図しています。 これは素晴らしいことです。 全体配置図※女川市総合運動場の中に188戸の新しい集落は建設が始まりました。コンテナ利用のモデルルームが、現地で7月17日に一般公開されます。詳しいことは、こちらからそれから、女川市に提案です。3階建てにはエレベーターが無いので、高齢者は便利な1階に住むことになるでしょう。 「立ち話」や「他人を眺める」ことが出来る場所「街角」に、1人暮らしの高齢者住居を配置ししたらどうでしょうか。 孤独死は悲しいことです。人と人とのつながりを組み込むためのちょっとした仕掛けでそれは防ぐことが出来ると思います。:写真はすべて坂建築設計のHP:配置図はHPのものを山本が加工NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.07.15

コメント(0)

-

早稲田大学講師 西條剛央氏の「被災地復興の方法」

今回の震災で、復興に手が届かない=背中を掻きたいようなムズカユイ思いをしています。そんな時、西條剛央氏の「被災地復興の方法」について知り、「これだ!」とひざを打つ思いがしています。彼は被災地で、何が必要かをしっかり見定めて、必要とするものを実現化する「方法」を提案し、実行しています。たとえば「ふんばろう東日本支援プロジェクト」被災地で必要な物資を被災者から聞き、支援してくれる人を全国で募集し、直接被災者に贈るシステムです。その他「家で使われない中古家電を被災地に送るプロジェクト」「重機免許の無料取得プロジェクト」など、次々被災地で必要と思われることを実現しています。そんな彼の「津波をいなすマンション」と街の復興計画はとても現実的以下は 西條さん案 (ガジェット通信レポ-ト)-----------------------------------------浜辺を諦め、高台に移住するには、インフラへの膨大なお金と、漁業をあきらめることが必要になる。そうでは無い、海辺で安全に暮らす方法。いままでのように土木に巨額を投資し、立ち向かうのではなく。「津波」を記憶するために作る住まいだ。それはシンプルな方法だ。まず鉄筋を中に通した20メートルぐらいの土塁を作る。城の石垣のようなイメージだ。その上にマンションを建てる。しかも形は菱形の角を丸くしたような細長い流線型で海に先端を向けて建てる(引き潮にも対応するためだ)。そういうマンションを一定の間隔に建てる。下の階は居住区ではなく、アスレチッククラブとか生命線ではない階にする。津波警報が出たら、近くのマンションに駆け込めるようにする。海岸に向けて、細長い流線型のマンションが並んでいる。それが近未来の津波防災都市のモデルだ。マンションを立てる部分のガレキだけ、ピンポイントで除去すればいい。で、マンションを立てながら残りの都市建設プラスガレキの除去を、同時に進めればいいんです。流線型の宇宙戦艦ヤマト型のマンションを、海に向けて建てる。-----------------------------という方法だ。これを山古志村の復興計画を参考に 「高齢者や弱者のための公共復興住宅」として作れば、高齢化している三陸でも人が住見続けることが出来る。また、漁業を捨てることはない、海の近くに住むことが出来るのだから。資料 ほぼ日刊イトイ新聞nhdネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.07.05

コメント(0)

-

板倉工法(木造)による仮設住宅 @いわき市ニュータウン

福島県の公募に選定された板倉工法による仮設住宅が出来上がってきています。 福島県ではプレハブ建築協会に依頼したものとは別に「地元にも仕事を」ということで公募されたのです。4000戸計画された内この板倉工法で160戸がいわき市ニュータウン内に建設されています。------------------------------------------板倉構法は民家の再生を提唱する筑波大学の安藤邦廣教授らの長年の研究によって開発されました。4寸角(12cm角)の柱や太い梁の溝に3cm厚の無垢杉板を落し込んで壁をつくるところが特徴です。写真は落とし込んでいるところ(これは仮設住宅の写真ではありません。) 接着剤で木を張り合わせた合板やグラスウールなどの断熱材、ビニールクロス、化学塗料など石油製品は使わず、床・屋根も杉無垢材をそのまま化粧材として仕上げます。その結果、家をすっぽり杉板で覆う、自然素材のさわやかな空間が生まれます。板倉はもともと高温多湿な日本の風土において、穀物を一定の温湿度で保存する為の倉づくりに用いられました。正倉院に代表される『校倉づくり』を原型とし、伊勢神宮など神社建築にも応用された伝統的な構法です。びわこ板倉の家株式会社のHPより-------------------------------今回徳島の杉と福島の杉が使用され、加工は板倉家づくりの供給拠点である那賀川すぎ共販協同組合が担当しました。「木の持つ断熱性と室内の湿度を安定させる調湿性により、快適な室内環境をこの木造仮設住宅は提供できる」と安藤邦廣教授は言います。(6月5日の毎日新聞記事より)また、使用後、再び本設の住宅建設時に利用できるのもエコで素晴らしいです。関係者向けの見学会も6月27日、7月5日に現地で開かれる予定です。 参加希望者は事前に連絡が必要です。 ○問い合わせ・申込先はこちらのページに掲載されています。参考資料;徳島新聞のニュース 写真は 那賀川すぎ共販協同組合HPよりお借りしました。(仮設住宅ではありません)にほんブログ村NHDネットショップ店主でした。

2011.06.21

コメント(0)

-

忘れられたもうひとつの震災被害「長野県栄村とその復興」

6月5日、新潟県十日町市に山菜とりに行ってきました。6月3日に十日町市で震度五の地震があり、目的地の大厳寺高原への道が可能かどうか心配していました。案の定、星峠の棚田の道は崩れて、松之山からは行くことが出来ません。そして、その時聞いたのが「3月12日の震度6」の長野地震のことでした。あの、東北大震災のニュースの凄まじさに隠れて、長野と新潟の県境付近で起きたこの地震は知りません。家に帰って調べてみると、死人こそいなかったもののけっこう被害は大きい。地震の場所がこちら 出典http://www.jiji.com3月12日の様子は栄村で活動する栄村ネットワークの記事から被害状況を知ることが出来ます。※こちらでも現在災害復興は進んでいます。不思議なことに最近建てた家より、100年近く前に建てられた家の方が被害が少ない。伝統工法の家屋は、土壁が激しく落ち、少し傾いたり、ずれたりしますが、地震エネルギーをうまく発散させ、構造材はしっかりしています。「今回、震度6強の激しい地震に襲われながら、栄村では死者も重傷者も1名も出なかった。奇跡に近いこととして語られますが、死者・重傷者が出なかった要因の1つは伝統工法による古い家が多かったことがあるのではないかと私は思います。倒壊しないのですから家の下敷きになるということが発生しなかったのです。」栄村復興の歩みHPよりすばらしいことだと思いませんか?ただ。高齢化が著しく進んでいる地域ですので、自力再建の難しい人たちもいます。現在、中越地震での山古志村の復興住宅を参考に「集落内での公営住宅」での再建を目指しています。 写真は山古志村の長屋風の集合住宅(4世帯)旧山古志村での復興住宅は、戸建ての雰囲気に近い木造公営住宅です。大規模高層建築では、住民同士の関係が築きにくいために、高齢者の暮らしや集落再生に配慮した住まいになっています。 中山間地の景観に配慮し、県産杉や雁木を取り入れた伝統的建物のデザインが特徴で、2世帯1棟型や、長屋風の集合住宅(4世帯)など。1戸当たりの建築費は他の復興住宅とほぼ同じといます。(新潟新聞より) 山古志の復興住宅(上が2戸1棟タイプ)栄村での東北でも、伝統木造住宅という地震の力を逃す工法での伝統にのっとった復興住宅が建てられると良いですね。出典:NPO栄村ネットワーク「栄村復興の歩み」HPNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.06.10

コメント(0)

-

グッドデザインな快適仮設空間とコンテナのシャワー・バスユニットの行方

仮設住宅はお盆前の7万戸は5万戸になってしまったようですね。避難所暮らしはマダマダ続くのかしら?結局、複雑な、お上の指示待ち型の行政システムはこういう緊急時には鈍いということですよね。住田町の自主的な仮設住宅なんて出来上がりが早いこと。今回は、「初期の緊急避難所の手助けになったシステム」と、「コンテナのシャワー・バスユニット」の設置状況についてについてお届けします。初期の緊急避難所の手助けになったシステムは第一建設株式会社の 「緊急災害用快適仮設空間」です。 写真は赤十字病院の為の多目的空間です。コンセプトは次の通り---------------------------------「被災者の方たちの精神的な安定や安心をサポートすることを目的とし、災害発生直後から即時(クイック)に展開し、仮設住居が建設されるまでの間「床・壁・天井」のある快適な空間(スペース)を提供するポータブルアーキテクチュアの提案です。素材は軽量・剛性・リサイクル性に優れたポリエチレン製のプラスチックボードを使用し、ツールレスで素早い組み立てが可能です。又、最小単位空間を柔軟に連結する増殖システムにより、個室等の小空間から集会所やトイレ等の大空間まで様々に対応可能です。さらに、壁のユニットを取り替える事でイベントやキオスク等の日常空間で求められる全ての場所に快適な仮設空間を提供します。}単位ユニットのモジュール化による増殖システムで、様々な空間に素早く変化することが出来ます。---------------------------------- とのことQS72と言う名のシステムは今回3月23日に第一陣として41ユニットが赤十字病院にYKK株式会社により寄贈されました。今回、赤十字の多目的空間として利用されたり、避難所の仮設医療施設になったり、ボランティア活動拠点として利用されました。 避難所の仮設医療施設です。 ボランティア活動拠点です。基本はこんな形のユニットです。 詳しく知りたい方はこの動画が分りやすい。組み立て方の動画写真すべてQS72のHPから頂きました。*************ところで、コンテナのシャワー・バスユニット宮城県東松島市の小野市民センターに到着しました。組み立ての動画はこちら、重いので予定場所に設置する手間は大変です。(7分)そして、喜ばれている様子も。詳しくは福永博建築研究所のHPで。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.06.01

コメント(0)

-

助けが必要な人々が集まって住む「交流型仮設住宅」「福祉仮設住宅」

震災に襲われたのは、高齢者や障害者も同じこと、今まで受けていたケアを受けることが出来なくなった人々が大勢います。阪神淡路大震災時には避難所の高齢者や障害者が、少しでもトイレに近い場所にいたいと、風の抜ける出入り口付近にいたと言います。そこで、寒さや土埃などで、のどを痛め風邪をひく人々や、肺炎になり亡くなられた高齢者も多かったとか。今回でも同じような状況下で、早くそういった人々が楽に暮らせるように協同の「リビングルーム」があり、介護を受けられるグループホームのような仮設住宅が普通の仮設住宅以上に求められています。この仮設住宅の特徴は、施設では無く住宅ということで、外部から在宅福祉サービスや在宅医療を受けられます。仙台市太白区で計画されているのは「定員9人の1ユニット」で2棟建設され、共同生活スペース(居間、食堂)と個室、浴室、台所などを配置。介護職員が常駐し、食事や入浴の介助を担うといいます。図は、関西大震災時に芦屋市に作られた仮設グループハウスのプランです。高齢者・障害者向け地域型仮設住宅 (長田区・長楽公園 1996年5月) illustration by KITAJIMA,Yuko資料:震災発 阪神・淡路大震災仮設住宅の種類より一方で、交流型仮設住宅「」は阪神淡路大震災時に高齢者の仮設住宅での孤独死が多かったことを反省し、交流できる場を仮設住宅区域に作る案です。岩手県釜石市の交流型仮設住宅は、敷地内にデイサービスセンターや仮設店舗を設け「小さな街」にする構想といいます。写真は西区 仮設西神第7住宅団地内「西ふれあいセンター」 1997年1月 私は、阪神淡路大震災の2年後、芦屋市の福祉型仮設住宅の1つを訪れたました。障害者と高齢者が共に暮らす仮設住宅で、小規模で人の気配が多いのと、家庭的な雰囲気が程良い住宅でした。そこでは高齢者と障害者が助け合いながら暮らしていました。ただ、入居者の心配は、「いずれ仮設なのでここを出て、また、別の暮らしをしなければならない」ことでした。尼崎市ではそういう声に答え、法律に合致しない、壊さない仮設住宅=「高齢者向けグループハウス」を作ったのです。下がそのプランです。 高齢者は環境の変化にとても弱い。 今回の仮設住宅は6年まで入居が認められています。そんなに長い期間利用するなら、絆の切れない、壊さないでも良い「高齢者施設」や「高齢者住宅」を最初から作っても良いのでは…。※ここに芦屋市のケア付き仮設住宅「きらく園」の生活状況の動画があります。その1 昼の食事の準備状況の様子です。各棟10人に1人の介護員なので、ボランティア頼みです。通院や買い物に不便だといいます。ピープルズチャンネルよりその2ボランティアの人たちの意見です。そして、入居者が今後についての心配しています。今後、福祉型仮設住宅+グループホームを作る際に、これらの動画を参考にしてほしいものです。NHDネットショップ 店主でした。にほんブログ村

2011.05.27

コメント(0)

-

役に立った、災害用早期設置型組立式シェルター(復興支援ハウス)

大和リースさんの「緊急災害地の最前線基地、水や電気を自給可能な未来の仮設住宅「EDV-01」」は役に立てていないけれど、実際役に立った「災害用早期設置型組立式シェルター」があります。このシェルターです。 現在、山口県県議会議員岡村精二さんは山口大学大学院時代に防災工学を専攻しました。博士論文のために試作した「復興支援ハウス」がそれです。新潟県中越地震では実際ボランティアが約1ヵ月間ここに滞在し活動を行いました。組み立てに重機などは不要で、折り畳んだキットを起こすと、床面積約7・5平方メートル、高さ約2・5メートルの4人が寝泊まりできるハウスができあがります。試作品は野ざらしになっていたもので整備が必要でしたが、地元篤志家の寄付で運送資金を得、日立化成工業の試作品と合わせて2台を石巻市に送ることが出来ました。 山口県宇部市から避難所がある石巻市の石巻専修大にトラックで運んだハウス2戸は、ボランティアが活動拠点に使いました。現在は、移動して大崎市の温泉施設に設置されているそうです。日本は自然災害の多い国です。すぐにステーションとして役に立つこういった「災害用早期設置型組立式シェルター」試作費用は200万円だったそうです。日本の各地に、何棟かずつ備蓄しておく必要がありそうですね。※2007年の災害用早期設置「住宅復興支援ハウス」の開発の記事室内の写真は 47newsから 資料:47news1時間で建つ“仮設” 山口の産学がハウス提案山口県議会議員 岡村精二のオフィシャルホームページ災害用早期設置型組立て式シェルター(復興支援ハウス)を宮城県石巻市へ搬送※それから「コンテナのシャワー・バスユニット」の件ですが設置場所が決まりました。宮城県東松島市・小野市民センターだそうです。23日に設置されます。よかった。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.05.18

コメント(0)

-

木造仮設住宅をもっと作ろう。

様々な仮設住宅のプロジェクトが進んでいます。★福島県・岩手県で仮設業者決定!1、福島県仮設業者決定、4000戸発注! が決まりました。地元の木材と人材を生かして作る木造軸組みがおおいのは嬉しいことです。内訳は こちら 地元人材活用が期待できる 在来木造軸組工法 2、780戸 木造パネル式 220戸木造ログハウス 500戸鉄骨プレハブ&ユニット 500戸-----------------------------------------------------------合計 4,000戸資料 NPO 日本の道 HP 2.岩手県仮設業者決定 2,494戸(供給可能発注数)地元人材活用が期待できる 在来木造軸組工法 2、090戸 軽量鉄骨造 404戸--------------------------------------------------------合計 2、494戸 資料はこちらから岩手県HP 3.宮城県の発表ははまだみたいですね。----------------------------------------◆以前お伝えした「岩手県の住田町の独自の取り組み」は「木造仮設住宅を被災地に!」life311被災地プロジェクトとして発展しています。入居も始まりました。 内部はこんな感じ 3億円の寄付を集め110棟を 町有地に建てるということに。間伐材を利用して森林の保全をし、建設は新たな雇用の創出を作り、復興を推し進められるのです。まだ、必要な金額は足りません。寄付はこちらから動画もあります。 こちらからその1その2 写真はLIFE311のフェイスブック&ツイッターのアルバムから頂きました。一つ心配があります。以前お伝えした 「コンテナのシャワー・バスユニット」まだ、設置されていません。どうやら設置経費がネックみたい。 困っている避難所はところはいっぱいあるのにね。詳しくはこちらからnhdネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.05.14

コメント(0)

-

避難所の居心地をUPするための試み

仮設住宅にすべての方々が入居できるのはもう少し先ですね。「お盆前には入れる」と政府は言っていますが…。今暮らしている避難所の居住性を少しでもUPするために、様々な試みが行われています。そこで、少し紹介したいと思います。1、紙管と布で、プライバシーを2、地元の木材で間仕切りをを3、便所と風呂を避難所まで運ぶそして謎のEDV-01は使えるのか?1、紙管と布で、プライバシーをこれは、前回紹介した「坂 茂」さんのもので 4月20日 岩手県立大槌高校に設置されました。2004年の新潟中越地震の際にも避難所用 屋根付きの紙の家 が設置され、診療所などに使用されたそうです。 2、地元の木材で間仕切りをこれは、秋田市の建築家 小野泰太郎氏が設計したもので、東北森林管理局(秋田市)が秋田の合板メーカー秋田プライウッドが製造する合板を使用し秋田のボランティアがパネルを作成しましした。岩手県陸前高田市からの避難者用に栗原市内の避難所に設置されました。写真と記事はケンプラッツより 3.便所と風呂を避難所まで運ぶ 福岡市の建築家福永博氏が設計し、総建が施工した「コンテナのシャワー・バスユニット」が出来上がり、連休明けに現地に運び、避難所へと取り付けるそうです。トイレはし尿をコンテナに組込んだ浄化槽に入れ処理します。し尿は、大便を分離し乾燥焼却します。 これで、下水道の使えない避難所での衛生状態は格段にUPするでしょう。とはいえ、まだ1棟です。こんなコンテナはいつでもすぐ使えるように備蓄しておくことが必要じゃありませんかね?ところで、今年1月「大和リース」がものすごくカッコいい「緊急災害地の最前線基地、水や電気を自給可能な未来の仮設住宅「EDV-01」を発表しました。 いま、使われているのかと思ったらあれ?-------------------------- 「それは、EDV-01は現状プロトタイプ(試作品)が1台のみであり、今回のように被災地が広域にわたる状況では、1台を派遣することが、実質的な災害救援には繋がらないと判断したためです。また、EDV-01を派遣した際に、国、地方自治体のどの機関が利用するのかも決まっておりません。」--------------------だそうです。-----------「いつ起こるともしれない大災害。仮設建築業界のパイオニアとして、私たち大和リースはこれまでに国内外の被災地で数多くの応急仮設住宅を建設してきました。その活動を通じ、私たちが感じたこと。それは被災者の救助や避難など、様々な事態に緊急対応するために、迅速かつ安全に機能する最前線基地のような施設の必要性です。その解答として、大和リースがこれまで仮設・プレハブ建築で培った技術と社会貢献にかける思いを注ぎ込み、研究・開発したのがこのEDV-01なのです。」------------------------------と宣言しているからには さっさと被災地に運んで、本当に使えるか検証すべきだと思います。次の震災が何時起こるか分かりません。その時すぐ役立てるために。大和リースさん頑張ってください。大和リースのHPNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.04.28

コメント(0)

-

これなら、敷地が狭くともOK「2階建て・3階建て仮設住宅」

本日も仮設住宅についての話題です。※ 岩手県と宮城県は、応急仮設住宅を建てる住宅会社の公募内容について、県外の会社でも県内の会社とのJV(共同企業体)やグループという形であれば応募できることを明らかにした。応募要領はこちらから「岩手県」5月2日(月)まで宮城県 4月28日まで県外の会社も頑張れるということですね。ところで、岩手県の募集要項に気になる点があります。質問の中で「暖房は冬季の暖房についてはエアコンのみと考えてよいか。」「本事業で設置するのは、エアコンのみです。」との答え岩手の冬はそれでしのげるの? 絶対寒いよね。それからコンテナ式の2階建て仮設住宅も輸入するとのこと(毎日jpより)韓国のものを検討中と言う。また、3階建ての仮設住宅を、世界各地で仮設住宅PJを作ってきた建築家の「坂茂 」氏は提案している。坂氏は阪神淡路大震災時に紙管で仮設住宅や教会の集会所を作ったので著名だ。津波を受けたスリランカでも復興住宅の建設を行っている。この3階建ての仮設住宅は 既存のシッピングコンテナ(20フィート)を市松模様に3層積み上げて構成する。このコンテナ仮設住宅の特色は1. 既存のコンテナを使うことによる工期の短縮2. 3階建てが可能で、狭い敷地や斜面でも多くの戸数を建設可能3. コンテナを一つ置き(市松模様)につむことにより、コンテナの戸数を半減し、コンテナとコンテナの間の空間に開放的なLDKをつくることができる。4. 耐震性能に優れている。5. 恒久的なアパートとして使用できる。 とのこと。 仮設住宅早く作ってあげましょうよ。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.04.26

コメント(0)

-

仮設住宅の住み心地 2 世界各地から仮設住宅が来るー。

仮設住宅について、ブログで書いたところ 反応多し(ありがとうございます。)そこで、もう少し調べてみた。すると、世界各地の人たちが日本のことを心配して、様々なプランや方法、そして資材が集まっていた。まずは ケンプラッツ建設IT>イエイリ建設IT戦略より「アメリカの建築家がBIM仮想コンペの手法で国際支援を」という記事から、BIMというのは=ビルディング・インフォメーション・モデリングの略で、コンピューター上に建物の3次元モデルを構築して設計する方法で、1~2日で建物を設計することが可能なのだという。カリフォルニア州在住の建築家、キモン・オーヌマ氏はハイチでの地震の際、「ハイチプラン」を作ったが、今回はグーグルアースで場所を探し、このドーム型プレハブ住宅を活用した仮設住宅プランを計画している。ドーム型プレハブ住宅のモデルは福島原発用のポンプ車と一緒に日本に早速運ばれ、大船渡に到着している。※ BIMStorm Japan のブログのページでプロジェクトの進捗状況を見ることが出来る。 ドーム型シェルターの写真インター・シェルター社(Intershelter。本社:米国アラスカ州ジュノー市のHPから。もう一つは「エクスコンテナ・プロジェクト」という コンテナ規格を流用して被災地に家を届けるプロジェクト。コンテナの規格で住宅を海外で工場生産し、現地で組み立てるという案だ。このホテルのコンテナはタイで作られたという。 写真はベイサイドマリーナ 実際、横浜のベイサイドマリーナホテルではこの方法で客室棟が作られたという。建築家の吉村靖孝氏が提案している。フィガロジャポン の「コラム」ホテルへボンボヤージよりコンテナですか? いいえ、これもデザイン。 中はとっても快適なリゾートルームでした。「ベイサイドマリーナホテル横浜 」横浜市/神奈川県そして、世界の建築家のアイディアをネットで検索できるページがこちら「Open Architecture Network」こちらには仮設住宅のアイディアが世界中から投稿されている。これはハイチの自然エネルギー利用の復興計画 また、このサイトを立ち上げた「Architecture for Humanity」のグループが日本の建築家と組み「Build Back Better Sendai」「仙台をよりよい街に再生しよう!」というプロジェクトを始めている。このグループは米サンフランシスコを拠点に世界中の被災地や紛争地に仮設住宅や復興住宅、学校などの建設を支援している若手建築家による非営利組織だ。このグループは地震発生時直後から、日本にいる外国人のために日本語の情報を翻訳して広める活動を行った。現在、スポーツメーカーのナイキと組みNike+ランナーが1マイル(約1.6km)走るたびに、ナイキが1ドルの義援金を米国のNPO「Architecture for Humanity」に寄付する。という仕組みで20万ドルの寄付を目標に行われている。オペレーションさくらのHPによるとArchitecture for Humanityは次のようなコメントを出している。************************東北関東大震災により被災をされた方々、ご家族の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。現段階で被災をされた方々が必要とするのは救護活動です。私たちアーキテクチュア・フォア・ヒューマニティは、救護活動の後の段階について検討を重ねているところです。日本での状況がもう少しはっきりした段階で、設計支援が必要な地域に設計の専門家を送るお手伝いをします。<具体的な活動内容>地元の専門家が実際の(損壊)状況の調査をし、また地元の設計事務所等への技術知識提供を支援することで、安全かつ環境に配慮した住まい、暮らしの再興を促します。その地域の文化的、歴史的な背景の再建を目指して、地域の人々と地元の専門家が協働するための資金援助を行います。医療機関、保育所、老人ケア施設、アートセンターなど、なかなか手が回らないサービスを人々に提供したいを考えています。そのための生活基盤施設の新設や再建を目指し、地域の人々と地元の専門家を支援します。<現在日本国内で活動しているアーキテクチュア・フォア・ヒューマニティのメンバー>東京、京都および大阪在住の報酬なしで協力している専門家やボランティアとサンフランシスコ本部は、たえず連絡をとっています。また、日本建築家協会ともコミュニケートしています。<基金の配布>アーキテクチュア・フォア・ヒューマニティは、長期的な復興を支援します。再建が始まり、進行していく中で、設計サービスを本当に必要とする人々のために、意味のあるプロジェクトに的を絞り、専門家と地域の人々と共に取り組んでいきます。長期的な復興には、長い年数がかかるのは当然のこと。長期にわたって努力を重ねていく所存です。****************とのこと。世界中が見守ってくれています。ありがたいことです。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.04.21

コメント(0)

-

省電化を探しましょう その一 暖房器具 「ペレットストーブ」

今回は実際に使ったことがある「ペレットストーブ」から紹介します。以前、ペレットストーブがお店に設置されていました。子どもが寄ってきて「えっ!このストーブ熱い!」とびっくり!今度は私は子どもが「ストーブが熱くないことが普通だと思っていたことにびっくり!」現代の暖房器具は熱すぎないように、やけどをしないように作られているので、燃焼状態が見え、直接身体に熱が入ってくることを体験していない子どもたち。被災地で、薪を燃やす経験がなかった若者が、残材を燃やすのに四苦八苦していると聞きました。 以前、私は横浜の江田でエコな店づくりをしていた「プランツ」で働いていたんです。「化学物質を使わない家づくり=健康住宅」の住宅相談をやっていたんですね。そこで、知り合った長野の方がペレットストーブを紹介してくれました。ペレットストーブは、廃材やおがくずをドックフードみたいな小さいチップに固めたものを燃やすストーブです。 写真は飯豊(いいで)環境ネット より 私が子供のころ、青森で暮らしたことがあり、冬は毎日「ダルマストーブ」を使っていました。。燃料は薪、9月になると薪を買い、燃えやすい大きさに割り、窓の下に積み上げてます。薪は1つが重いのと、火の加減が難しく、灰が多量に出ます。子どもだったので、薪運びは結構大変だったのを覚えています。「だるまストーブ」 西洋でも、薪はこびは大変です。燃料の持ち運びの便利な木質ペレットストーブは「おばあさんのストーブ」という別名があるくらいです。ときどき、「ころころっ」と小さなペレットが自動的に燃焼部に投下されます。犬の餌と同じようなビニール袋を1袋朝、タンクに入れておけば1日は持ちます。プランツで使っていたのはイタリア製と日本製 3台を店内に設置、サーキュレーターで空気を循環させて、寒さは感じませんでした。3台とも、ペレットが時間が来ると燃焼機関に送られるシステムでその部分は電気が必要です。現在、宮城の小規模避難所にこのペレットストーブが使われています。電源は自家発電から取っていますがそんなに電力は要りません。火が燃えるが見えるのは落ち着くし、一定量のペレット燃料が自動運転が出来るので、管理が容易なのです。 ※避難所の写真は 天然住宅ブログより頂きました。チップはおがくずからできているので、森林再生の有力な技術でもありますね。電源のいらないペレットストーブも開発されています。非電化 ペレットキッチンストーブ こたろう非電化 木質ペレットと薪の両方を燃やせるストーブ クラフトマン 非電化 本間製作所の ペレットストーブ YSP-650木質ペレットとは(日本木質ペレット協会)このペレットストーブ住宅用だけでなく、工業用のペレットボイラー、ペレット焚温水ボイラを利用した冷暖房システムもあります。こちらペレットボイラーの会社 二光エンジニアリング 株式会社木質ペレット焚吸収冷温水機 矢崎総業株式会社安岡エコタウン:木質ペレットボイラーによる地域熱供給システムペレットストーブは小規模から大規模なエネルギーのシステムとして経済的で安全です。日本は森林の国ですからこれを利用しない手はありませんね。使っていたイタリア製ロハス社のペレットストーブはこちらからNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.04.18

コメント(0)

-

省電化を探しましょう その一 暖房器具

省電化な暖房器具(1)エアコン暖房が頭だけ温まるし、ざわざわと身体は寒いし。と感じているかたは多いと思います。環境エネルギー政策研究所(ISEP)所長飯田哲也氏曰く「壁が冷たくて、空気だけ温めてるエアコンの部屋があるとすると、空気から自分の身体を温めるというのは熱伝導があまりよくないので、身体がなかなか温まらないんですよ。」「その上、壁が冷たいと自分の身体から、輻射熱という原理で、どんどん熱が逃げていくんです。」「つまり、自分の周りには生ぬるい空気があるが、自分からは熱が逃げていくという、得も言われぬ不快な温熱空間がそこには出来上がるんですよ。 」だそうです。「エコレゾウェブ」よりなるほど、そして「電気のヒーター型の床暖房とか電気ヒーターは正直効率がよくない。」ともそこで、電気にも石油にも頼らない「暖房器具」を探してみました。そして見つけたのが「薪ストーブ」の進化系の2種類のバイオマス ストーブ★ひとつは、木くずや枝などを有効利用できる「ペレットストーブ」こちら★薪の燃焼効率を6倍アップした「ロケットストーブ」 これはアフリカの人々が少ない木を燃やしつくさないために作られたもの 2つのストーブについて詳しくは次回からです。NHDネットショップ店主でした。 にほんブログ村

2011.04.15

コメント(0)

-

「サツキとメイの家に学ぶ省電化」序章

最近の次世代省エネ住宅は「高気密・高断熱・オール電化」がお勧めとされていました。今回の震災で、この次世代省エネ住宅にお住まいの方はどう対処しておられたのでしょうか?また、暑い夏、どう過ごされる予定なのでしょうね。「電気にすべてお任せという暮らしが、今回の震災で脆弱で、危ういものかを知ることが出来ましたね。もっと、自然に寄り添い、風土の沿い自然エネルギーを生かした家づくりが必要じゃありませんか?「隣のトトロ」という映画に出てきた「サツキとメイの家」を覚えていらっしゃいますか?懐かしいですよね。愛知万博でこの家が再現されたことをご存知の方も多いと思います。この家は昭和10年頃に造られた、築約25年の家と想定され再現されたそうです。実は私は「映画の中のサツキと同じ年」ちょうどあんな家で暮らしていました。日本家屋に1間洋室が付いた、第2次世界大戦前の伝統的な木造軸組み住宅です。昔の家のほとんどがもこれでした。風の抜ける夏を旨とした住まいでした。サツキとメイ家も伝統工法の「木造軸組の真壁づくり」で再現されています。昔ながらの大工さんたちが、伝統的な工法で今回も建てたそうです。また、映画の中での電気製品は、部屋の電灯や電気スタンドくらいしか登場しません。けれど、私の記憶では 冷蔵庫、アイロン、ラジオはありました。冷蔵庫は氷を入れる冷蔵庫で、毎日氷を届けてもらっていました。今の暮らしに比べて格段にエネルギーを使わなかったと思います。でも「不便」 スイッチ1つでは風呂も炊けないし、料理も作れませんでしたからね。だけど、エネルギーがふんだんに供給されることを前提とした住まい、冬を旨とした重装のエコ住宅は考え直す必要がありそうですね。。そこで、次回からはエネルギーがチョットですむ省電化の住まいや暮らしのグッズを紹介していきたいと思います。サツキとメイの家は現在でも地球博記念公園で見学できます。ウィキペディア 「サツキとメイの家」 昭和10年頃に造られた、築約25年の家と想定。 1階・28.5坪、2階(屋根裏)・4.3坪。 和室×3、洋間×1、屋根裏×1、台所、風呂、便所付。 図面は「職人が作る木の家」のHPからお借りしています。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.04.08

コメント(0)

-

三陸復興支援「牡蠣オーナー」制度が始まりました。

店主は牡蠣が大好き! 食べすぎでお腹を壊したこと数回あり。それでもあの魅力には勝てません。前にブログで「南紀さんまの熟れ寿司」を書きましたが、同じ旅行で鳥羽の答志島も訪れました。 目的は魚介類、特に「焼き牡蠣食べ放題」これには大いに楽しみにしていました。実は鳥羽で牡蠣が養殖されていたのはこの旅行で初めて知り、いつも食べる松島の牡蠣とはどう違うのか?と興味津津です。答志島で泊まった喜久屋に島の反対側、「桃取」にあるお店に連れて行ってもらいました。店は牡蠣の作業所の端にあります。 というか、アウトドア。ドラム缶でカキ筏の残材の薪を燃やし、牡蠣をばんばん焼きます。 おにぎりとお吸い物が中ごろに出ます。 今年店を始めたばかりで、どんなふうにやるのかを模索中とのこと。焼きすぎの牡蠣は「美味しくないから」と殻入れ行きです。24個くらいは食べたかしら?お腹がパンパンになり、「散歩でもして来たら?」ということでビーチをお散歩です。少しは腹ごなしが出来て、第2幕開始。とっても辛い「アマゾン印のタバスコ」があればもう少し食べられます。90分は長い。ぷりぷりで甘い桃取の牡蠣十分堪能しました。 ということで、松島の牡蠣は今回の震災でどうなったのか心配していたところ「三陸復興支援「牡蠣オーナー」制度!」のページを見つけました。その中にある「被害を受けた牡蠣産地マップ 」えー桃取も津波の被害を受けて影響が出ている産地になってる。宮城の種牡蠣を全国で養殖していたなんて知らなかった。牡蠣オーナーは、一口1万円からお申込いただけます。数年後、復興し出荷が再開しましたら「三陸牡蠣20個前後」をオーナー様にお届けします。牡蠣を愛する「オーナー」様に【復興後の牡蠣を前払いでご購入】いただくことで生産者の復興を支援し、できる限り早期の三陸牡蠣の出荷再開を目指しますとのこと、うーん。出荷は3年から4年後だそうです。やはり牡蠣好きの家族と購入することに。興味のある方はこちらからNHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.03.31

コメント(0)

-

電気依存症の家づくり

本当に今の住宅は電気に依存し過ぎですね。今回はまず、朝日com即効削られた記事です。、キャッシュで読めます。(いつまでかは判りませんが)さっそく消されたようです。このタイトルで探してみてください。3/26 22時「55階まで30分…都心の超高層マンションに潜む不安」そして、伝統日本木造家屋をワークショップで建てる活動をしている建築家「日高保」さんのブログを承諾を得てコピペします。また、4月分のワークショップのお知らせも-------------------------------------------「電気依存症の家づくり」首都圏では今、電気の供給が不安定ですが、私たちの暮らしや仕事が、如何に電気に依存しているか、思い知らされました。そして、ここ最近の家づくりの世界は、電気の存在が当たり前の前提で進めてられてきたことを今目の当たりにしています。例えば24時間換気。伝統的な木造建築等一部の例外を除き、室内に有害物質が蓄積しないよう、シックハウス対策として今全ての住宅は「24時間の換気」を法律で義務付けられていますが、電気が来なければ、「24時間」という前提が成立しません。例えばオール電化住宅。太陽光発電とセットの場合もありますが、そうでなければ、電気が来ないと全ての設備が機能しません。しかも昨日の新聞記事で、オール電化住宅の急速な普及が電力需要を押し上げ、この時期の電力不足に拍車をかけていることが取り上げられていました(読売新聞より)例えば超高層マンション。電気仕掛けのエレベーターが動かなければ、何十階も上まで階段で昇り、階段で降りなければなりません。例えばエアコン。鎌倉時代、吉田兼好が、家のつくりようは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。という言葉を残しましたが、寒い夜に計画停電を経験して、その言葉の意味が何となく実感として理解できたような気がします。現代の家では、冬場確かに電気がなければ寒い思いをしますが、しかし重ね着、湯たんぽ、焚き火、あたたかい鍋―着るものと火があれば、寒さを凌ぐ術があります。一方夏場、エアコンの使用を前提とする家では、電気が来なければ、暑い空気から逃げる道がありません。恐らく、ですが、冬場に比べ、もし夏場に計画停電となったら、ましてや昨夏のように猛暑の場合、困ることが多いのではないでしょうか。原子力発電がこのような事態になって、今電力供給の在り方が問われていますが、一方で家づくりの在り方も、昨今の計画停電を経験し、付け焼刃的に対処してきた法規制も含めて、考え方を改める転機にあるような気がしています。---------------------------ところで、24時間換気の必要のない伝統木造建築の「卯の花月の柿渋塗ワークショップ」のお知らせです。先日もカキシブ隊を行いましたが、おおぜいで集まれば、不安が増殖するというよりは、明日へ向けた前向きな話にきっと花が咲くことと思います。ということで多くの皆さまのご参加をお待ちしております。なおご参加いただける方はお手数ですが、人数、交通手段を添えて、以下のアドレス宛にご返事をお願いいたします。tamotsu.hidaka@kirakunat.com■4/2カキシブ隊のご案内・日時:平成23年4月2日(土) 9:00~日没まで・場所:飯能市落合・集合:8:50西武池袋線「飯能」駅南口ロータリー前集合、または9:00現地集合■4/9カキシブ隊のご案内・日時:平成23年4月9日(土) 9:00~日没まで・場所:飯能市落合・集合:8:50西武池袋線「飯能」駅南口ロータリー前集合、または9:00現地集合■4/23カキシブ隊のご案内・日時:平成23年4月23日(土) 9:00~日没まで・場所:厚木市飯山 吉岡木材・集合:9:00現地集合(本厚木駅からバスでアクセス可能です。)■共通の連絡事項・持物:作業できる服装、運動靴、タオル(柿渋は衣服等に付着すると、二度と落ちません。)・雨天中止となる場合があります。(当日7時までに作業実施を決定します。)・ご都合のよい時間だけでもOKです。・交通手段、詳細の場所等の事務連絡は、改めて個別にさせていただきます。・花粉症の方は、季節柄、万全な対策をおススメします。・昼食は用意、またはごちそうします。・交通費を支給させていただきます。(一律1,000円とさせていただきます。)・・・・・・・・・・NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.03.26

コメント(0)

-

支援物資を持ち込む(送る)技術=個人編

19日土曜日、都庁に支援物資を持って行った。都庁から「東北地方太平洋沖地震に係る東京都内からの救援物資を受け付けます」という情報が来たからです。実際に、行ってみると「まるでスーパーの買い物みたいにシャンプーやタオルなどをドサッと容器にも入れず持ち込む人]「古着を持ち込んで断れる人」「タオルを包装もしないで、持ち込む人」など、あれ?と思う人たちがいた。そこで、気がついたのがということ。これから、支援物資を送る人が沢山いると思われますが、そういった方々役に立つポイントを整理したいと思います。--------------------------------------------------------------1.貴方の持ち込む・送るものは「受付用品」リストにあるものですか?受付、場所は自治体やNPOなどがあるが、「受け付けていない用品を持ち込んでも、役に立たない!」ところが邪魔になるという事実!せっかく持って行って断られた人も、断った人も悲しい思いが残る。また、送ったものが、役に立たない場合=ゴミにしかならない。2、未使用のものですか?古着や古い毛布などを持ち込んだ方がいました。もちろん、役に立つものではありますが、現在は未使用のもののみ(東京都の場合)です。3.1個づつでも良いけれど、リストを作ると分かりやすい。現地に運ぶには段ボールに、商品ごとに詰めて送ることになりますが、なんでも、かんでも詰め込んだ荷物その内容が1つ1つばらばらの場合、誰が分類するのでしょうね?すごく、その手間が心配です。出来るだけ少しでも手間省き、受け取った人たちが使いやすいように送るもののリストを付けましょう。これは東京都のリスト見本です。 東京都に持ち込めるのは東京都民だけだそうです。救援物資申込書[/PDF版:52KB]4.多くの物資を送る場合、種類ごとにまとめては箱詰めする。箱の側面と上部に大きく物資名を書きましょう。何が入っているかが判らないと、箱を開けて確認しなければならない。それだけでひと手間!5.持ち込む場所を確認しましょう。貴方の市町村が救援物資を募集しているかを確認して、まずはそちらに持ち込みましょう。また、送る場合、着払いでは送らないこと、送料は負担する!もし無かったら、NPOでも受け付けています。◆荷物を受け付けるNPO・団体です。◆★ 社団法人 東京青年会議所 ★日本ユニバ震災対策本部(日本ユニバーサルデザイン研究機構)ただし、現在は倉庫がいっぱい。次回、受付が始まったら持ち込みましょう。★セカンドハーベストジャパン各地のNPOでも実施しているところがあります。近くにないか調べてみましょうね!NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.03.19

コメント(0)

-

昭和の暮らしがこういう非常時に役に立つ!!

新宿区住まいの店主は、幸いなことに停電にまだあっていません。申し訳ないので、PC作業は除き、エアコンや電気を切って節電してみました。そうしたら、意外と電気が無くても暮らせることに気が付きました。まず、身につける洋服→ スキー用の厚手の下着上下+フリース上下+スキー用ズボン足先は五本指ソックス+室内履き 上にはダウンのチョッキの上に木綿割烹着、というイデタチです。昼間は暑いくらい。 これで、室内に暖房は要りません。子どもの頃の暖房は、部屋に火鉢と炭の炬燵だけでしたから、昭和の家は温度が低かった。照明は部屋に1つだけ。(けっこう薄暗いけどヨーロッパのホテル並み)お湯は飲みたい時にガスで沸かします。 登山用のチタンサーモス(魔法瓶)に移せば長時間温かい湯が飲めます。PC作業は指先が冷えますが、これは軍手の指先をちょん切って「ばあさん手袋」でOK山やキャンプが好きなので、「登山用 鍋とコンロ」は常に使用可状態!カセットコンロで鍋をやれば身体も温まる。さっき、薄暗がりの中鏡を見たら「お母さん?」昔の母親の姿にそっくりな私が!昭和の母親の姿だったんですね。着膨れした割烹着の下にはダウンならぬ、「綿入れ半纏」を着こんでいましたから。にほんブログ村

2011.03.18

コメント(0)

-

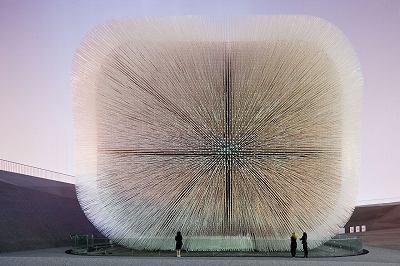

マジック・オーガニック=魔法みたいで有機・な建築

「Heatherwick Studio」の作品は大変、有機的でそのデザイン性が高く評価されている建築の一つです。団子虫のようにくるっと丸まって収納できる橋や、みの虫みたいな大学のアートセンターなど、どれも、自然が持つ形=有機的なデザインをしています。2010年上海で行われた万博の「Seed Cathedral=種子の大聖堂」と名ずけられた英国館は、アクリルの竿で出来たタンポポの花のような建築物です。私はタンポポと言うよりあのとがった棘に似た形状から「ウニ」を連想します。アクリルの竿は触覚で、触覚の先に小さいカラー光源があり、多種の図案と色を合成することができます。すべての触角は、風向き次第で微妙に揺れ動き、細かく変化する光沢と色を形成しています。6万本あるというアクリルの竿には、キュー植物園の保存する、6万種もの種が埋め込まれています。 ロンドンのキュー植物園は1840年以来、植民地を中心に世界各地から資源植物(人間生活に必要なものを作ることができるとされた植物)を集め、品種改良などをおこなう場でもあったのです。そうした、イギリスの歴史的な功績を展示するこの英国館は他に展示物が無い。というのもすごい。内部空間の圧倒的な種子の森を体感することが=展示と考えているらしい。こんな小さな種たちが、私たちに自然と生命の多くの喜びと驚きをもたせてきたことに驚かせれられる場所なのです。1日に5万人が訪れた人気の場所であったのも頷けます。あの種子たちは、万博終了後には中国とイギリスの学校に配られることになっていたそうですが、生育環境も異なる中国で生き延びることは出来るのでしょうか…。 ★こちらに建物の動画があります。写真はすべてHeatherwick StudioのHPから頂きました。NHDネットショップ店主でした。にほんブログ村

2011.03.03

コメント(0)

-

オーガニックなお土産話 「南紀 さんまの熟れ寿司」

2月の連休に南紀に旅行へ行ってきました。目的はパワースポットと美味しいものと温泉という、物見遊山です。その時、新宮で新倉神社というパワースポットへ行きました。ここは熊野速玉大社の元宮があったところで、断崖絶壁の上にある巨石がご神体。そこへは、手こぎで登るほど急な鎌倉積み石段538段を登らなければなりません。 へいこら言ってやっと登りました。先日(2月6日)に御燈祭りという「松明を手にした大ぜいの男たちがその階段を駆け下りる」勇壮な祭りがあったとか。(今年の動画はこちら)境内にある燃えカスや焼け焦げを清掃している人たちがいました。 帰り路、通路わきで羊歯を摘んでいるお爺さんに「それは何ですか?」と聞きました。すると「緑が新鮮なやつを摘まなくちゃ怒られる」 というお返事。良く判らないまま、物凄い傾斜の階段を迂回する「女道」と呼ばれる山道を下りはじめました。よろよろと下る私たちの脇をさっきのお爺さんが追い越します。背には「青々しい羊歯」をたくさん積んでいます。再び尋ねます。「羊歯はどうするの?」すると、「寿司に使うんだ。さんまの寿司に」という答え。ほう、興味がわきます。「家のモンにウラジロ=羊歯が無ければ漬けられない。と言われてさ。 熟れずしににはウラジロは欠かせねー。」結局、その方から、下りきるまで、熊野の夜のアユ釣りのこわい話や、御燈祭りの自慢話やらを伺いました。なんでも木桶に羊歯のウラジロを敷き、背開きにして骨も取ったサンマを飯の間に段にして詰めて醗酵させるのが「さんまの熟れ寿司」近くの寿司やでも食べられる と聞き「東宝茶屋」という元映画館の近くにある店に寄りました。汽車の乗り継ぎの関係でゆっくりは出来ないので(お持ち帰り)にしてもらいました。このお店のさんま寿司は「魚と塩とご飯」だけで添加物なしと自慢げです。それから、普通の寿司と思わないで、まあ、おかゆの寿司みたいなチーズみたいな発酵食品だから。ワインや日本酒と一緒に食べるのが良いよ。教わった通り、駅で地元の日本酒「太平洋」を購入。車中で頂きました。開けると羊歯のウラジロの香りが広がります。そうか、このために彼は取りに行っていたんだ。 と納得したわけです。たしかに「寿司のおかゆ」のような食感。最初の一口より、後からの方がその味に慣れてきます。そして驚いたのは、食べた後、胃が薬を飲んだみたいにすっきりしたことです。乳酸菌による作用です。侮れない熟れずし!日本の醗酵文化は地方それぞれにあり、まだまだ探せそうです。 ( 写真手前は、魚屋で買ったマグロのすき身、これも美味しかった。)NHDの店主でした。東宝茶屋(食ログ)さんま寿司の作り方はこちらに「鰹となれ鮨(熟れ鮨)」の所にあります。にほんブログ村

2011.02.25

コメント(0)

-

国際森林年に木造伝統住宅「かきしぶ隊」ワークショップはどうでしょう?

2011年(平成23年)は、国連が定めた国際森林年(the International Year of Forests)だそうです。先日、和歌山県の熊野地方に癒しの聖地を訪ねてまいりました。きちんと手入れされた森林は美しく、また、古い木造の神社などに日本の木材文化の高さを知ることが出来ました。また、近年熊野本宮近くに建てられた「世界遺産熊野本宮館」は地元の木材で作られた、大変親しみ深く、それでいてデザインの質も高いものです。近くに行かれる方は、是非寄ってみてください。 国際森林年は、世界中の森林の持続可能な経営・保全の重要性に対する認識を高めることを目的としています。日本でも、国際森林年という節目の年に、現在取り組んでいる森林・林業再生や「美しい森林づくり推進国民運動」、途上国の森林保全等に対する国民の理解の促進につなげていくことを目的に、様々な活動を予定しているそうです。それとは直接は関係ありませんが、日本の木材を伝統工法で用い、住宅を作っている建築家日高氏よりワークショップのお知らせが入りました。本物の材木を使っての家づくりは、昔ながらの材木店の刻み作業が行われる場所での開催です。転記します。---------------------------------------------大工が刻んでいる脇で木一本一本に柿渋を塗る作業ですので、昔ながらの技術で大工が刻んだ仕事をつぶさにご覧になれる、とてもよい機会です。また木に囲まれた場所で、大勢でワイワイと作業するのもなかなか楽しいですよー。ということで、多くの皆さまのお越しをお待ちしております。なおご参加いただける方はお手数ですが、人数、交通手段を添えて、以下のアドレス宛にご返事をお願いいたします。tamotsu.hidaka@kirakunat.com■飯能でカキシブ隊のご案内・日時:平成23年2月20日(日) 9:00~17:30頃まで・場所:飯能市落合(お車で来る方は、別途住所をご連絡します。)・集合:8:50西武池袋線「飯能」駅南口ロータリー前集合、または9:00現地集合・持物:作業できる服装、運動靴、タオル(柿渋は衣服等に付着すると、二度と落ちません。)※雨天中止(当日6時までに作業実施を決定します。)※ご都合のよい時間だけでもOKです。※花粉症の方は、万全な対策をおススメします。※昼食は用意、またはごちそうします。※交通費を支給させていただきます。(一律1,000円とさせていただきます。)■厚木でカキシブ隊のご案内・日時:平成23年2月26日(土) 9:00~17:30頃まで・場所:厚木市飯山 吉岡木材(お車で来る方は、別途住所をご連絡します。)・集合:8:40小田急線「本厚木」駅中央改札集合、または9:00現地集合・持物:作業できる服装、運動靴、タオル等(柿渋は衣服等に付着すると、二度と落ちません。)※雨天中止(当日7時までに作業実施を決定します。)※ご都合のよい時間だけでもOKです。※花粉症の方は、万全な対策をおススメします。※昼食は用意、またはごちそうします。※交通費を支給させていただきます。(一律1,000円とさせていただきます。)------------------------ 2011国際森林年フォレストサポーターズのHPにほんブログ村

2011.02.17

コメント(0)

全313件 (313件中 1-50件目)

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 秋の京都旅行 ⛩️『伏見稲荷大社』

- (2025-11-28 14:58:21)

-

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 鶏むね肉で節約しながらしっとりチキ…

- (2025-11-28 14:17:12)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- ニワトリがいる光景 ホッとするなあ

- (2025-11-28 08:14:23)

-