カテゴリ: カテゴリ未分類

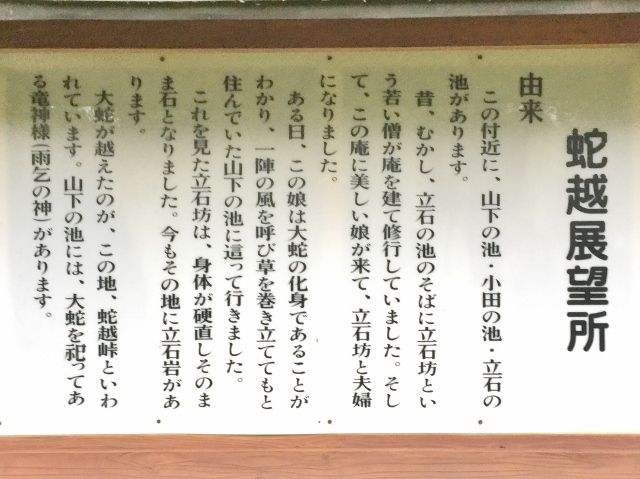

上の看板に書かれた由来にあるように、立石坊という僧侶が石になったと伝わる「立石岩」を映した画像が、このすぐ上の画像である。

柵に囲まれて近寄れなかったが、画像中央の周囲の木々に守られるかのように、凛々しく立つ磐座が確認できると思う。

これは天体観測用の置石に違いないと感得した私は、なにか目印となる手懸りがあるはずだと、方位を示している思われた立石岩の右下にある岩の下方に立って、自らの体を反転させてみた。

すると予想通りに、振り返った後ろの正面には、これまた方位を暗示する景色が広がっていた・・・。

上の画像は、上記の景色を撮影したものである。画像の左上には雲海に浮かぶ二並びの山があり、その鞍部の方位を確認すると、夏至の日の出の方位を示していたことから、この「立石岩」が夏至の日の出に照準を合わせて据えられていると認識できた。

ある御方の見識では、由布岳の周囲には約七箇所の立石が据えられているとのことで、これらの立石は由布岳を護る結界の役割を担うのではないかと推考されていた。

次に上の画像は、上記の立石岩に続いて「狭霧台展望台」の近くにある立石を、由布岳を背景に撮影したものである。

この画像は、その立石を真正面から撮影したもので、その中央部の亀裂のように見える部位は、明らかに意図的に削られており、これを見た時の私には「星座」が掘られているように感じられた。

この画像は、同じ立石を横から撮影したものである。その威厳のある岩塊は、由布院盆地にあったであろう観測地からも見えたであろうし、由布岳に纏わる大きな目印であったことは間違いあるまい。

この上の画像は、立石の先端を由布岳二峰の鞍に合わせて映したものだ。

真北に近い北北東の方位だが、この地に立石が置かれた当時は、立石の尖りと二峰の鞍が重なる上空に、その時代の「北極星」が輝いていたのかもしれない。

そして最後となる下の画像は、上記の狭霧台展望所からも近い標高780mの「中央登山口」より、由布岳を展望した画像である。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2016年10月26日 17時44分44秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.