■猫の尿道結石の予防方法

■はじめに

私の家では飼っている猫が 尿道結石になりやすい体質 らしく、 治療費などで年間20万円 以上かかっています。猫の容態が悪化すれば病院へ連れていくのは当然のことですが、そうならないように飼い主が気をつけ、 予防策をとることで防げることもあります。

そこで、私の飼っている猫から学んだ猫の尿道結石の予防方法を紹介します。猫の尿道結石で悩んでいる方の参考になれば幸いです。

私の家では飼っている猫が 尿道結石になりやすい体質 らしく、 治療費などで年間20万円 以上かかっています。猫の容態が悪化すれば病院へ連れていくのは当然のことですが、そうならないように飼い主が気をつけ、 予防策をとることで防げることもあります。

そこで、私の飼っている猫から学んだ猫の尿道結石の予防方法を紹介します。猫の尿道結石で悩んでいる方の参考になれば幸いです。

| ■ 猫は尿道結石になりやすい生き物 |

|---|

| 猫が尿道結石( 尿石症

、 FUS

、 FLUTD

という)になるということは決して珍しいことではありません。むしろ猫は 尿道結石になりやすい生き物

で、猫の 3~4割程度

が尿道結石になっているそうです。とくに、 オス猫はメス猫より尿道が狭いため尿道結石になりやすい

そうで、 3~5歳時に発症する

ケースが多いそうです。そして、理由は分かってないそうですが、長毛種の方が短毛種よりもはるかに発病率が高いそうです。 また、 猫は犬よりも水を飲む量が少ないので尿量が少なく、濃縮された尿が排泄されます。そのため、尿中に含まれるアンモニウムやマグネシウムなどが結晶化しやすいためと言われています。 |

| ■ 猫の尿道結石は死につながる怖い病気 |

|---|

| オス猫の尿道結石が怖いのは 死につながる病気 ということです。尿道結石の症状が悪化する尿閉塞となり腎不全、さらには尿毒症をひきおこし、最後は死にいたります。オシッコが出なくなってから わずか3日程度で死にいたる という非常に怖い病気なのです。逆にメス猫の場合は、尿道結石になることもあるそうですが、尿道がオス猫より太いため、生死に関わるほどの問題ではないそうです。 |

■ こんな行動をしたり、こんな症状がでたら要注意!

check 1

check 2

check 3

いつもトイレでオシッコをするのに、急にそこら中でオシッコをしようとする、またはオシッコをする。

オシッコをするためにトイレに入ったが長時間トイレから出てこない

(長いときには20分以上トイレに入ったままの場合もある)。

頻尿。オシッコをする回数が多くなった。さっきオシッコをしたばかりなのにまたトイレに入っている。

check 4

check 5

check 6

血尿。オシッコに血が混ざっている。

オシッコをしているときに苦しそうにしている

(奇声を発したり、うなり声をだしたり、よだれを垂らすなど)。

オシッコをしていない、オシッコの量が極端に少なく下腹部がパンパンに膨らんでいる。

※上記のような場合は急いで病院へ連れて行きましょう。

■ こんなことに注意しましょう!

●

もう既に飼っている猫が尿道結石になっていて、病院から処方食をもらっている場合は、処方食と水以外はあげないこと。

→

処方食と水以外のものを与えると処方食の効果がなくなってしまいます。処方食しか食べさせてあげられず、猫にはかわいそうかもしれませんが、大切な命ですから。

●

エサを出しっぱなしにしておかない。エサはきちんと1日2回、朝夕にわけてあげること。

→

いつもお皿にエサ(特にドライフードを出しっぱなしにしている飼い主は多い)を山盛りにしておくと、ネコは1日に何度も食事をします。ドライフードは、ウェットタイプ(缶詰やパウチタイプ)に比べて、カロリー分の比率が低いため、食べる回数が増えます。そうすれば自然とマグネシウムの摂取量が増え、結晶化の危険性が高くなります。

●

猫に空腹感を与えること。

→

ほとんどの猫の尿道結石の原因はストラバイト結晶と呼ばれるものです。ストラバイト結晶は猫のオシッコが酸性ならば結晶化しにくく、アルカリ性ならば結晶化しやすいのです。猫のオシッコは空腹時には酸性になり、満腹時にはアルカリ性になるので、適度に空腹感を与えることも大切なことです。このようなことからもエサを出しっぱなしにするのはやめましょう。

●

マグネシウム分の少ないエサをあげること。

→

マグネシウムの摂取量が多いとストラバイト結晶になる危険が高くなります。飼い主のみなさんはマグネシウム分の少ないエサを選んであげましょう。ホームセンターやディスカウントストアなどで売っている安いエサなどにはマグネシウムの量が記載されていないものも多くありますが、最近ではFUS、FLUTD対応などと記載されているエサもでまわっています。

※

上記以外にも以下のような点に気をつけましょう!

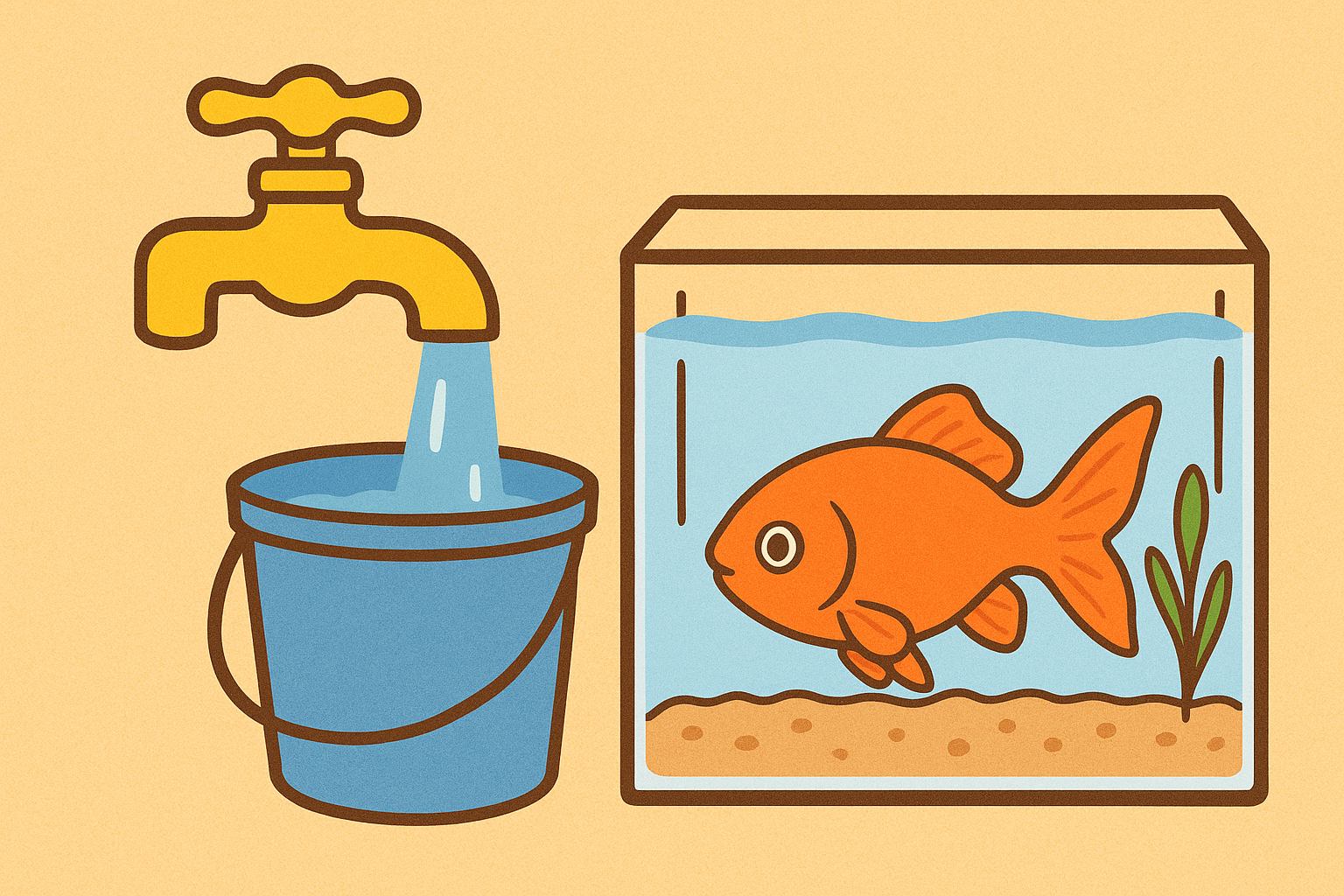

| ・猫の飲み水はいつでも新鮮で清潔にしておくこと。 | |

| ・いつでも気持ちよくオシッコができるようにトイレを清潔にしておくこと。 | |

| ・適度な運動をさせること。 |

© Rakuten Group, Inc.