-

1

ワオ! なんだこの夜の女王のアリアは!

すごいオペラ歌手のソプラノのアリアを聴いた。モーツァルト「魔笛」の中のアリア「夜の女王」をマリア・ガルヴァニー(Maria Galvany)という歌手が歌っている。1910年(明治43) の録音だから、まだ電気録音技術はないので、蝋管に録音したものである。エジソンの写真に見るラッパに吹き込んで、回転する蝋(ロウ)の原盤に直接音波をきざみつける、あれだ。 その録音技術はともかくとして(その録音が完全に残っていることはすごいが)、私が驚いたのは、「夜の女王」の歌唱をマリア・ガルヴァニーのように歌うのをいまだかつて聴いたことがなかったのだ。私はたぶん10人くらいのコロラチュラ・ソプラノ歌手でこのアリアを聴いている。あの有名なスタッカートで「ハ・ハ・ハ ハ ・ハ・ハ・ハ・ハ/ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・・・」と、人間の歌唱発声の最高音(Fa5)ともいえる、しかもソプラノ歌唱技巧として(おそらく)最高難度の部分。ここをマリア・ガルヴァニーは頭声でまるで楽器のように、そう、フルートかピッコロのように歌っているのである。驚いた、驚いた。 私がただ感嘆のアホのような言葉を繰り返すよりも、その実際の録音をお聴きください。わずか3分ほどです。「UCSB CYLINDER AUDIO ARCHIVE」がトッド・コレクションにあるその録音(Edison Amberol :35012)を公開しています。UCSB CYLINDERS LIBRARY/Edison Amberol :35012 以下に、YouTubeで聞くことができる現代の著名なコロラチュラ・ソプラノ歌手が歌う「夜の女王」を書き出してみる。聴き比べてみてください。Lucia Popp (1964年録音)Diana DamrauErika MiklósaLuciana SerraEdita GruberovaSabine Devieilhe (2013年)

Dec 21, 2024

閲覧総数 410

-

2

郡山市芳山小学校で歌ったことがあった

今朝、福島県郡山市のご出身でいられるオノマさんがこのブログ日記にコメントを寄せてくださった。それで思い出したのだ。 たしか1957年(昭和32年)、私が八総鉱山小学校の6年生のときだったと憶えている。八総鉱山小学校合唱団(?)が、郡山市立芳山小学校に歌いに行ったことがあった。引率は星孝男先生、ピアノ伴奏は加藤時枝先生だった。第24回NHK主催全国合唱コンクールの福島県大会である。課題曲は『花で鳥で歌で』(小林純一作詞、堀輝房作曲、富永三郎編曲)。八総からはさすがに日帰りはできず、9月7日に出発して、翌8日に帰校した。 NHK全国合唱コンクールに八総鉱山小学校は前年の第23回大会から参加し、このときは福島市で開催された。課題曲は『わかいおじさん』(与田準一作詞、牧野統作曲、小林福子編曲)。 じつは私は八総鉱山小学校が開校する以前に通学していた荒海小学校でも第21回と第22回に参加していた。課題曲はそれぞれ『峠路』(林柳波作詞、佐治恒夫作曲、平井康三郎編曲)、そして『花のまわりで』(江間章子作詞、大津三郎作曲、岡本敏明編曲)。私が3年生、4年生のときである。 さて、冒頭に述べた郡山市立芳山小学校は、いまウキペディアで調べると、私たちが訪れてから数年後に所を移転したとある。尤も、昔の場所も校舎の影像も今の私は思い浮べることはできない。ただ、郡山市に到着したその夜、旅館の寝床の中で聴いていた夜更けてもなお行き交う車の音に、私は都会の夜を感じていたことだけは記憶している。八総の山奥の森閑とした夜とは隔絶の感がある夜の音だった。 オノマさんはどこの小学校だったのか・・・ This morning, Mr. Onoma, who is from Koriyama City,Fukushima Prefecture, commented on this blog diary. That reminded me a thing. I remember that I was in the 6th grade of Yaso-kozanElementary School in 1957 (Showa 32). The Yaso-kozanElementary School Chorus once went to Hozan Elemen-tary School in Koriyama City to sing. The lead was Mr.Takao Hoshi, and the piano accompaniment Ma'amTokie Kato. This was the Fukushima Prefectual Tourna-ment of the 24th NHK National Chorus Contest. Thetheme song was "Hana de Tori de Uta de" (written by Jun'ich Kobayashi, composed by Teruhusa Hori, ar-ranged by Saburo Tominaga). We couldn't make a daytrip from Yaso, so we left on September 7th and re-turned to school on the following day. Yaso-kozan Elementary School partisipated in theNHK National Chorus Contest from the 23rd compe-tition of previous year, and this time it was held inFukushima City. The theme song was "Wakai Ojisan"(written by Jun'ichi Yoda, composed by Osamu Makino, arranged by Fukuko Kobayashi). Actually, I partisipated in the 21st and 22nd atArakai Elementary School, which I attended beforethe opening of Yaso-kozan Elementary School. Thetheme songs were "Togeji" (written by Ryuha Haya-shi, composed by Tsuneo Saji, arranged by Ko-zaburo Hirai) and "Hana no mawari de" (written byShoko Ema, composed by Saburo Otsu, arrangedby Toshiaki Okamoto). It was when I was in 3rdand 4th grades. By the way, Koriyama Munisipal Hozan Elemen-tary School mentioned at the beginning is saidto have moved a few years after we visited.according to a survey by Wikipedia. However,I can't think of the old place or the image of theschool building now. However, on the night wearrived in Koriyama, I remember feeling the nightin the city when I heard the sound of cars pass-ing by in the bed of the inn. It was a night soundwith a sense of isolation from the admiring nightin the mountains of Yaso. Where was the elementary school where Mr.Onoma graduated ...Tadami Yamada

Jun 7, 2021

閲覧総数 46

-

3

エリック・サティをめぐる三日間の符合

一昨日、シェーンベルクやアントン・ウェバーンのCDをプレゼントしてくださったS氏に、そのとき私は、自作の絵に合わせる音楽としてエリック・サティを挙げたのだった。じつは前日、サティのピアノ曲集を仕事場に流していた。流しながら昔を思い出していた。いや、昔を思い出したのでそれを聴く気になったのかもしれない。 1976年1月5日から14日まで、私は「ギャラリー銀座三番街」の企画による最初の個展「卵神庭園」を開催した。会場にかすかな音量で流したのがエリック・サティだった。若かったせいもあり、エリック・サティの選択は衒学的でもあった。彼は薔薇十字騎士団であり、おそらくグノーシス派の影響を受けていたと思われる。たとえばピアノ曲連作「グノシエンヌ」は、表題に端的にそれを表している。北野武監督第一作「『その男、凶暴につき』(1989年)の冒頭に使用されているのが「グノシエンヌ No.1」だ。 私は当時、グノーシスを研究しはじめていたこともあったが、ほとんど直感的にというか、セレンディピティーというか、レコード店のラックから指差すようにたちまち2枚のディスクを抜き取ったのだった。(明日、倉庫のキャビネットからそのレコードを出してこよう) ところで「グノシエンヌ No.1」を、今夜も耳にすることになった。土曜の夜ということもあって、仕事は夕方までで切り上げ、9時からテレヴィでマーティン・スコセッシ監督の「ヒューゴの不思議な発明」(2011)を観ていた。日本語の題名はあいかわらずトンチンカンだが、ジョルジュ・メリエスへのオマージュと芸術愛にあふれた映画は私の好むところ。そして、---おやおや、エリック・サティ「グノシエンヌ No.1」が聴こえてきたではないか! なんという符合だろう! と、この日記、ここで終わってもよかったが、「ヒューゴの不思議な発明」に「グノシエンヌ No.1」を使用したマーティン・スコセッシ監督の考証の確かさを述べておくのも無駄ではあるまい。映画史の最も早いページを飾るジョルジュ・メリエス(1861-1938)とエリック・サティ(1866-1925)はまさに同時代人、二人は出逢っていた可能性が十分考えられる。しかもメリエスは手品師、魔術師にして自動機械人形(オートマッタ)の制作者だったのだから、実際にグノーシス説を信奉していたかどうかは兎も角、後のシュルレアリスムにおけるように、魔術的なることとグノーシス主義は精神的な臍帯でつながっていると言える。つまり、メリエスとサティは単に同時代人であるというだけではなく、「観る夢」は非常に似ていたと言えるのだ。 「ヒューゴの不思議な発明」の時代設定は、第一次世界大戦(1914-1918)後しばらく経って、となっている。メリエスもサティも、まだ存命だった。 映画音楽として北野武監督とマーティン・スコセッシ監督とは、同じ曲を使った。しかしスコセッシ監督の考証による物語とのあらゆる符合性は、北野作品ではまったく閑却されている。いや、私は北野作品での「グノシエンヌ No.1」は、この映画を決定的に観客の脳裏に焼き付けるに大きな効果があったと、舌を巻く。他の人はもう「グノシエンヌ No.1」を使えないだろう。「タラランラン・ラーララン・タラランラ・ランララン」と、北野自身が扮する刑事が坂状になった橋の下から姿を現す冒頭【後註】。そして最尾にも「タラランラン・ラーララン・タラランラ・ランララン」と、冒頭とまったく同一のイメージで、しかしすでにして汚れてしまった若い刑事が姿を見せる。これは一種のフレーム・プレー(額縁演出)だが、このスタイリッシュな作品を北野映画の最高傑作として、私は愛する【後註】。---だが、スコセッシ監督の衒学的符合の魔術性にも、今夜、私は陶酔したのだった。エリック・サティでつないだ私自身のここ三日間の符合にも驚きながら。【註】ついでだから書いておく。このシーンは、もしかするとこの作品より6年前につくられた川島透監督『竜二』からの引用、あるいはヒントを得ているかもしれない。ヤクザ者の竜二(金子正次)とその舎弟・直(桜金造)と弘(北公次)との冒頭の関係紹介シークエンス後に、三人そろって登場するシーンである。中央線のオレンジ色の電車が横切る下に、三人の姿が陸橋からせりあがってくる。この三人のヤクザ者を、北野武監督は刑事に替えたのではないか?【註】『その男、凶暴につき』と同様に、北野作品『OUTRAGE; アウトレイジ』(2010)も、中程のシーンとエンディング・シーンは同じである。北野武監督は、社会悪を、底流に存在するかのようであるが表の社会に纏綿し、表社会からも自らの利のために裏社会に纏綿する撚り合わさった縄のようなイメージでとらえ、その時間的連続を成すコア(核)は同じパターンであると見据え、断ち切ることができないもの、と考えているかもしれない。 ついでに述べれば、『OUTRAGE』にも私が『竜二』を想起したシーンがある。椎名桔平演じる大友組若頭水野が逃走前に情婦とセックスするシーン。水野の背に彫られた刺青が大写しになり、すぐに引きになって交合中の絵になる。『竜二』も、背にどす黒い大きな鯉の刺青がうねる交合シーンがある。私は『竜二』のこのシーンの絵を映画的にすばらしいと思っている。しかし、水野の背中の刺青は、安っぽすぎた。ヤクザの若頭はこの程度の刺青と考えたのかどうか。せっかくシーンがいきなりの刺青の大写しから始まっても、いかにもチャチな絵だ。暴力シーンが圧倒的に重いのだから、チャチな刺青には笑ってしまう。 さらについでだ。 北野監督『座頭市』のエンディング・シーンの農民たちの下駄タップダンス。これは歌舞伎舞踊『高杯』の下駄タップダンスからヒントを得ているかもしれない。さらには黒澤明監督の『七人の侍』のエンディング・シーンとのミックスで。『高杯』は17世中村勘三郎さんのみごとな下駄タップが私の記憶にある。【追記】さらに思い出した。ジョアン・ハリスの原作の映画、ラッセ・ハルストレム監督『ショコラ』(原題:CHOCOLAT)、2000年アメリカ映画(日本公開 2001年)。主演はジュリエット・ピノッシュ、ジョニー・ディップ、ジュディ・デンチ、アルフレッド・モリーナ。・・・この映画のなかにエリック・サティ『グノシエンヌ 第一番ジムノペディ』が使われている。音楽監修はボブ・ラスト。テンポをやや遅くして、あまり目立たない程度に。しずかな愛情が流れるシーンだったと私は記憶しているが、北野武監督とは音楽に対する観念あるいは音の方向性がかなり異なる。私はそのてんを面白く思った。

Jul 26, 2014

閲覧総数 409

-

4

シェイクスピアの肖像画

シェイクスピアの肖像画と認定され、日本の教科書などにも掲出されているものもあるが、いずれの絵もシェイクスピア本人を目の前にして描いたかどうかは不明で、したがって実際のところ私たちはこの偉大な劇作家にして詩人の本当の顔を知っているとは言いがたいのである。 映画「恋におちたシェイクスピア」を制作するにあたって、イメージ的な拠りどころとしたと言われる若い男の肖像画は、9年前、2005年10月にイギリス国立肖像美術館が、シェイクスピア本人の肖像画とは認めがたいと発表した。 また400年の長きにわたってアイルランドの司教のコレクションとしてその子孫であるコッブス家に代々伝えられて来た肖像画が、近年、シェイクスピア生誕地協会によってシェイクスピアの肖像画と認定された。同協会によれば、この肖像画はシェイクスピアの死の6年前、1610年に描かれ、存命中に描かれた肖像画として唯一現存するものだという。 さて、私は画家としての関心もあってシェイクスピアの肖像画を見てきたのだが、以下に上記の2点を含む全部で5点のシェイクスピアの肖像画といわれる絵、あるいはかつて言われたこともある絵を掲げてみる。 ★ジョン・テイラー作と推定される絵。1610年作(この年号が正しいなら、これも存命中の肖像となる。)、キャンヴァスに油彩。 ★コッブス家伝来の作者不明の肖像画。1610年作と推定。'Principum amicitias!' とラテン語の記銘は「王子たちの同盟」という意味で、Horace(ローマ名、クゥエンタス・ホラチウス・フラックス、65 BC–8 BC、ローマ時代の代表的叙情詩人)の'Ode'からの引用。 ★マーティン・ドロエスホウト作銅版画。1623年に出版されたいわゆる第一フォリオのタイトルページを飾っている。シェイクスピアの死から7年後である。 ★上のドロエスホウト銅版画が刊行されておよそ165年後の1787頃にドロエスホウトを模写して出版された銅版画。作者不明。 ★2005年、イギリス国立肖像美術館によってシェイクスピアとは認められないとされた肖像画。 絵の右上に1588、左上に24と書き込まれていて、かつてこれによってシェイクスピア24歳のときの肖像とされてきた。しかし同美術館によれば、この当時のシェイクスピアは双子の父親になったばかりで、しかもいまだ劇団にも入っていず、描かれているような豪華衣装を着られるような身分ではなかった。したがってこの肖像画の青年をシェイクスピアとは認めがたい、という。

Apr 26, 2014

閲覧総数 2540

-

5

江戸の「松風」私論 ー加筆訂正稿

江戸の「松風」私論 山田維史 「松風」といえば「源氏物語」の十八帖「松風」を連想する人は少なくないであろう。須磨の浦のいわくありげな松にまつわる海女の物語である。能の「松風」も同じ伝説をもとにした女の恋の妄執の物語である。恋に狂い死んだ松風と村雨という名の双子の汐汲み女の墓が、須磨の浦の松だった。 松は海からの風避けのためや防砂林として浜辺に植えられることが多かったこともあり、景勝地として広重の「東海道五十三次」にも描かれた静岡市の三保の松原、万葉集に詠まれた敦賀市の気比の松原、あるいは羽衣伝説がある天橋立の松原など、各地に海辺の松原の名所がある。唱歌「海」は、作詞作曲者は不明ながら、「松原遠く 消ゆるところ 白帆の影は 浮かぶ」と、知らない人はいないほど親しい歌である。「磯部の松」という成語もある。須磨の浦の松も、身も蓋もない言い方だが、元はといえばそのような磯部の松、浜の松だったのだろう。 私はこの稿で、江戸時代の俳諧において「松風」がいかなる感性で表現されたかを検証する。平安、鎌倉、室町と時代を経てその表現に変化があったのかどうかを、各時代の文芸作品を瞥見して比較検討する。 片桐洋一『歌枕 歌ことば辞典』(増訂版・笠間書院)は「松」の項に、「松の梢を吹く風、つまり松籟も云々」と述べ、拾遺集雑上の斎宮女御の歌と新古今和歌集雑中の藤原家隆の歌を例示している。すなわち、 琴の音に峰の松風かよふらし いづれのをよりしらべそめけむ 斎宮女御 (琴の音に似通う松風はどんな緒締めで奏ではじめるのだろう) 滝の音松の嵐も馴れぬれば うち寝るほどの夢は見せけり 家隆 (滝の音も松の嵐も慣れてしまえば寝て夢をみるように風雅な夢をみさせてくれる) 『拾遺集』(1006年頃か)は勅撰和歌集の第三番目であるが、最初の『古今和歌集』(905年)には、「松風」という成語の歌はない。あえてとれば、巻七賀に素性(そせい)法師の歌として次の一首がある。ちなみにこの歌の作者は、一説に柿本人麿とある。 住の江の松に秋風吹くからに 声うち添うるおきつ白波 素性法師 (住之江の松に秋風が吹くとその音に沖の白波の声が添って聴こえる) 素性法師の生没年は不詳である。909年(延喜9年)に醍醐天皇御前で屏風に歌を書いたことが知られているので、その頃には在世していたはずである。桓武天皇(737-806)の曽孫。桓武天皇の孫である遍照(良岑宗貞)の在俗中の子。父が出家して天台宗の僧となり仁明天皇の皇子常康親王の御所雲林院への参内を子素性とともに許され、親王薨御後に雲林院の管理を任され、後には素性法師が受け継いだ。雲林院は鎌倉時代までは天台宗の寺院であったが、一時衰退し、1324年(正中元年)に復興し、これより臨済宗の禅寺となった。 臨済禅が、「松」ないし「松風」について検証するうえに重要だと思われるので、少し述べておく。 臨済宗が日本に請来したのは任明天皇の母、すなわち嵯峨天皇の皇后橘嘉智子(たちばなのかちこ;786ー850)が唐から義空を招き禅の講義を聴講したのをはじめとする。 臨済宗は唐(618ー907) 後期の臨済義玄(生年不詳ー866/867没)を開祖とする。その言行は弟子の三聖慧然によって『臨済録』として編纂された。日本に『臨済録』の初伝年代は明確ではないが、柳田聖山氏の研究によれば、円明国師が帰朝した建長6年(1254)に『臨済録』を招来したのであろうとしている。 (註1) この『臨済録』の「行録」に、「師栽松次。黄檗問、深山裡栽許多作什麽。師云、一與山門境致、二與後人作標榜。道了、将钁頭打地三下。黄檗云、雖然如是、子已喫吾三十棒了也。師又以钁頭打地三下、作嘘嘘聲。黄檗云、吾宗到汝大興於世。(句読点;山田)」とある。(註2) (臨済義玄は次に松を植えた。黄檗が問うた、山奥にこんなに沢山の木があるのに何をしている。臨済は云った、第一に山門に関すること、第二に後世の人の道標にするため。そして、地を金槌で三度叩いた。黄檗は云う、それでもお前はすでに我が痛棒を三十回食らった。臨済は再び金槌で地を三度叩いて、はーっと息をついた。黄檗は云う、吾が宗はお前に到って世に大いに繁栄するだろう。(山田解)) 上記の事は、「巌谷栽松(がんこくさいしょう)」という句となっている。「硬い岩や険しい谷に松を植える」ということである。 禅画においても松は重要なモチーフである。大和文華館所蔵の『松雪山房図』(嘉吉2年;1442年)の華嶽建冑による画賛(題記および詩)「松雪山房記」の序に「臨水之境 洞山之嶺 唯言松而已 (臨水の境、洞山の嶺、ただ松を言うのみ)」とある。(註3) 「松」は『臨済録』の核心を汲む句であり、禅境の核心である。 八世紀前半に嵯峨天皇の皇后橘嘉智子によって 請来された臨済宗は、鎌倉時代末期に臨済宗の僧虎関師錬(1236ー1346)が著した『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』によれば、「皇帝甚ダ渥シ。太皇ハ檀林寺ヲ創リ居リ、時々ニ道ヲ問ウ。官僚ハ指受ヲ得ル者多シ。中散大夫藤公兄弟ハ其ノ選ナリ。」とある。(註4) 『元亨釈書』の記述が意味するのは、日比野晃氏の研究によれば「どのような内容が義空によって指導されたのか不明であるが、義空に教えを求めた階層は社会の上層部の者であったことがわかる」と。 しかしながらこのことは臨済宗が日本に深く根付いたことを意味しない。日本において臨済禅が上層階級のみならず広く受容されるのは、12世紀末に虚菴懐敞(こあん えしょう;生没年不明)から禅要受けて中国から 帰国した「富も権力も持たない出家である(日比野晃氏)」栄西(1141ー1215)を待たなければならない。(註5) ところで先に例示した斎宮女御の「 琴の音に峰の松風かよふらしいづれのをよりしらべそめけむ」についても述べておかなければならない。 この歌において「松風の音」が、「琴の調べ」に喩えられている。じつは後に検証する慶紀逸(けい きいつ)の俳諧においても「松風の音」が「琴の調べ」に喩えられているのである。どうやらこの比喩は個人的な感性による特異なものではなく、文化的な(伝統的な)比喩表現らしい。 それではその感性を培った源泉が存在するであろうか。 橘嘉智子による臨済宗請来に遅れること僅か、唐代中期の詩人元稹と白居易の詩集『元白詩集』を藤原岳守によって中国商品のなかから発見され任明天皇に献上された。838年のことであった。6年後の844年、留学僧恵萼により『白氏文集』が伝来した。白居易が在世中のときである。この『白氏文集』卷三の「五弦弾」は次のような詩である。 五弦弾 五弦弾 五弦の弾 五弦の弾 聴者傾耳心寥寥 聴く者は耳を傾け心 寥寥 趙壁知君入骨愛 趙壁は知る君の骨に入りて愛するを 五弦一一為君調 五弦一々君の為に調す 第一第二弦索索 第一第二の弦は 索索 秋風拂松疏韻落 秋風は松を拂って 疏韻落つ (以下8行略) (註) 趙壁は唐代の琴の名手 白居易(白楽天;772ー846)の詩は平安時代の文学に多大な影響をおよぼした。その代表作『長恨歌』は『源氏物語』に引用され (註8)、上記「五弦弾」は、謡曲『経政』『蝉丸』に引用されている。また12世紀に成立(1013年~1018年頃か)した藤原公任が編んだ『和漢朗詠集』の全588首のうち136首が白居易の詩である。 『和漢朗詠集』に採録されている源英明の次の漢詩は、「五弦弾」の直接的影響と断言してもよいと思う。 露滴蘭叢寒玉白 露は 蘭叢に滴りて 寒玉白し 風銜松葉雅琴清 風は松葉を含みて 雅琴清めり 秋風颯然新 秋風 颯然として新たなり 「松風の音」が「琴の調べ」に比す感性の文化的な背景は白居易の「五弦弾」の詩に源泉がある、と私は思う。そしてさらにほぼ同時期に日本に伝来した臨済禅の受容を俟って鎌倉・室町時代の文芸、ことに和歌において「松風」は、いわば時代の感性を表現することになった、と。 片桐洋一『歌枕 歌ことば辞典』が『新古今和歌集』(1205年)から家隆の歌を引いていることは前述したが、『新古今和歌集』にはほかに三十首の「松風」を詠み込んだ歌がある。そのなかからいくつかを現代仮名遣いにし、原文の仮名書きを漢字に直して引用してみる。 (註7) 秋くれば常盤の山の松風も うつるばかりに身にぞしみける 和泉式部 ながむれば千々にものおもう月にまた 我が身ひとつの峯の松風 鴨長明 まれにくる夜半も悲しき松風を 絶えずや苔の下に聞くらん 藤原俊成 また、1204年の春日社歌合において兼題「松風」があったことが、藤原有家、藤原家隆の詞書によって知れる。その二首、 我ながら思うか物をとばかりに 袖にしぐるる庭の松風 藤原有家 (少しばかり物思いに沈む私だが涙で袖を濡らす庭の松風であるよ) かすがやま谷の埋れ木くちぬとも 君につけこせ峯の松風 藤原家隆 『新古今和歌集』は後鳥羽上皇の勅命により編まれた。『古今和歌集』以後に編まれた八っつの勅撰和歌集の最後である。その後鳥羽上皇(1180~1239)が、承久の乱によって配流された行在所(現在の愛知県)海部郡葛田山源福寺の庭の池畔に次の歌を詠んでいる。 (註8) 蛙なく葛田の池の夕畳 聞くまじ物は松風の音 後鳥羽上皇 (蛙が鳴く葛田の池の夕べは深まるが松風の音は聞こえそうにない) 私は平安・鎌倉時代の歌のなかの「松風」を見てきた。当時の貴族たちは、「松風の音」には特別な雅趣あるいは哀愁を感じていたようだ。そして邸宅や寺院の広大な庭に松を植栽した。禅刹大徳寺方丈の庭は禅寺に多い枯山水の平庭であるが、ここには嘗て「古巌松」と称した松が植えられていた。旧松は一七〇〇年代にはすでに枯れてしまい、その後、方丈南庭に植えられた松に「古巌松」の名は受け継がれた(註9)。また同じ大徳寺の寸松庵の庭には赤松のみごとな樹林があった(現在は失われてしまった。註10)。このように寺院の庭園は枯山水といえども松に彩られていたのである。兼好法師(1283?ー1350)『徒然草』の第139段冒頭に、「家にありたき木は、松・さくら。松は五葉もよし。花はひとへなる、よし」とある。庭に風情をつくる植栽として松が取り入れられるようになっていたのである。 庭に植栽した松は、造園など想いもおよばなかったであろう庶民生活の感性から遠い存在であっただろう。さらに時代が下って徳川幕府の治世においては、常緑の松の象徴性は、一層封建的な文化的差異の象徴となった。公家や名門武家の姓氏(中御門松木家、華族と武家の流れを汲む松平氏、備前松田氏など)であり、城を頂く地名(松本、松代など)である。衆知の江戸城「松の廊下」のように障壁画に描かれ、権威と儀式性を象徴した。 さて私は貴族文芸として発達した和歌を離れ、以下に、新しく興ってきた俳諧に表現された「松風」をめぐって、江戸時代には「松風」がどのような景色をつくっていたかを試みに検証する。 とりあげたのは慶紀逸(けい きいつ:1695年~1762年)が編纂した『武玉川(むたまがわ)』(1750年刊)。岩波文庫の山澤英雄氏校訂の同書(1~4)を使用した。『武玉川』十八篇を収める。 慶紀逸は、本名を椎名件人(しいなかずひと)、父親は幕府御用鋳物師でいわゆる町人である。私があえて町人と記したのは、慶紀逸が『武玉川』に選定した俳諧を見ると、先人松尾芭蕉 (1644~1694)やその後の与謝蕪村 (1716~1784)の俳句にはほぼまったくといってよいほど見られない庶民の日常(性事情などを含めて)が息づいているからである。しみじみとした哀感や、読み手の含み笑いや爆笑をさそう、・・・じつは現代人の私には解釈不明な句も多いのだが・・・まさに「あっ!」と驚くような江戸時代の生活が観察されている。松尾芭蕉が西行を敬愛して高尚文芸としての俳句を目指して生活感を排した(と私は思っている)のとは大いに異なり、慶紀逸の句は軽妙洒脱、ときに社会戯評、あるいは警句のようでもあり、季語もなく、のちに興る川柳のさきがけと評されるのも宜なるかなだ。 そうした慶紀逸の本質を論じるには「松風」よりむしろ江戸の性事情のほうがふさわしいのだが、それはまた後の事としよう。 まず慶紀逸の選定した句の「松風」の前に、松尾芭蕉と与謝蕪村の「松風」を見てみる。しかしその前に芭蕉より五歳年長で十三年長生した伊勢射和の人、大淀三千風 (1639~1707)の一句を見る。 鳴門時雨て浮世の松は風もなし 句の味わいは動と静の対比にある。鳴門の渦潮はげしく、さらにも時雨である。しかしひとたび目を浮世に向ければ、松の緑蔭には風もない。・・・遠く和泉式部や鴨長明に通じる心のいささかの反映と、その風雅にまさる世に巌生の松への強い眼差しを私(筆者)は感じる。 さて芭蕉の句である。・・・ところが芭蕉の全句を調べて、「松風」に言及しているのはただ二句だけである。 松風の落葉か水の音涼し (蕉翁句集) 松風や軒をめぐって秋暮れぬ (笈日記) 次の句を採って三句というところか。 松杉をほめてや風のかをる音 (笈日記) あえて解釈することもないだろう。 蕪村の句は、岩波文庫・尾形仂氏校注『蕪村俳句集』の全1055句を調べた。「松風」は一句も無かった。 次に岩波文庫『武玉川』の「松風」という語がでてくる句をすべて列記してみる。ただし原句は読みにくいので、山澤英雄氏の校訂に拠りながら、送り仮名等を加え漢字を替えて読みやすくした。 風車外山の松の吹くあまり (風車が回る。人里近くの山から松風がはげしく吹くからだ) 松風や関の障子の喰違い (隔ての障子の食い違いで松風が吹き込んでくる) 洗った馬のかはく松かぜ (洗った馬が乾くのも松風のため) 松風ともに質に取る山 (ふところ寒く持ち山を松風とともに質草に) 松風に気の付かぬ剛力 (重い荷を背負う剛力は松風に気を留めていることなどできない) 金剛杖を倒す松風 (修行者の金剛杖を役に立たなくするほど寒い松風が吹いている) 此ころの銭座つぶれて松の風 (近頃、銭貨発行役所が潰れた。寒々とした松風が吹いている) 乞食生るゝ松風の中 (世は不景気、寒い松風吹くなかで乞食に身を落とす者が出て来る) 松風も骨の出来たる小六月 (松風もおよそ六月頃には枝葉を伸ばす) 盗まれた伽羅を又聞く松風 (高価な伽羅香を盗まれたが松風の香りにそれを聴く想いだ) 琴屋が手では松風も来ず (琴屋が弾いてみせる琴の音では、琴の音に喩えられる松風も吹きはすまい) 逃げるうき世を松風が追う (つらい浮世から逃げたとしても、寒々とした松風はどこまでも追って来る。あるいは別解釈。浮世を捨てて出家をしても、「江月照吹松風」で厳しい修行が待っている) 松風の吹きくたびれて竪に降り (松風が口を尖らせて吹いているが、いいかげん疲れてきて首を縦に振っている。風の吹き様を軽妙に詠んだ。) 杉を吹く少しの事で松の風 (この句の解釈は素直に読めるが、一方、捻った読みもできるかもしれない。むずかしい。あえて試みれば、芭蕉門下の俳人に杉山杉風(すぎやまさんぷう)がいる。もう少し吹けば杉風になるのに、残念、高さがちがう。松風だ。) 松風計る住吉の升 (住吉大社の神事の「升の市」は、現在もおこなわれている。その市で売られる升で吹く松風を計る、という句。句頭の松(マツ)と末尾の升(マス)と、音の遊びが感じられる。) あがたの神子(みこ)の松風に乗る (県神子(あがたみこ)は諸国を勧進しながら神降ろしや口寄せをした。松風とともに訪れる。あるいは松風という名の薫物(たきもの)の香りにのせてやって来る。薫香「松風」は、沈香、丁子、鬱金、甘松、朴の根を練り合わせたもの。) 松風を凩にする材木屋 (材木屋が材を寝かせて乾燥させるには木枯らしが適している。材木屋は松風さへも木枯らしにしてしまう。) 松と風との甘い相談 (もとはといえば松は松、風は風。それが親密な相談をして合体して松風となった。) 暑い日に折りても見たき松の風 (暑い暑い。松に風が吹くなら、折って手元で風を吹かせたい。) 松風に案じが付くと銭の息 (松風も心配事があると金の工面のため息になる。風流がってばかりいられない。) 濡れ手へしかと請ける松風 (濡れ手に粟という。商人が濡れ手で粟を受けると、粟は掌に貼り付き、その分だけ儲けになる。これを踏まえて、松風も濡れ手で受ければ貼りつくという、庶民の知恵の喩え。読んだ人は軽く笑うだろうような句。) 銭の有るうちは聞こえぬ松の風 (懐にたっぷり金があるうちは、侘びた松風の音など聞こえない。) 江戸の友には合わぬ松風 (せわしなく賑やかな江戸の友人には、京風な侘びた雅な松風は似合わない。およびじゃない。) 松風の裾分けをする扇かな (松風が吹き、着物の裾を割る。手にした扇で抑える色気。ただし表向きの意は、香りのよい松風を扇であおいで隣の人へお裾分け。) 松風と代わり合いては千鳥啼く (浜の松風である。吹いてはちょっと止む。すると松風の音に代わって千鳥の啼く声が聴こえる。交互に鳴き交わしているかのようだ。・・・俳句では千鳥は冬の季語。) 杉へ来て心の直る松の風 (杉はまっすぐに立つ。松は幹も枝も曲がっている。曲がった松から吹く風も、杉に来て真っ直ぐになる。) 淋しい銭を使う松風 (懐が淋しいなぁ。ちぇっ、これっぽっちの銭だ。使えば吹く松風にいっそう侘しくなるぜ。) 水道に反りの合わぬ松風 (この水道は、現代の栓をひねると水が出る水道ではない。玉川上水や安積疏水、そこから引いた上水道のことだ。江戸は上水道が発達していた。むろん各戸に引かれていたのではない。庶民は戸建に住めなかった。長屋の共同井戸に引かれていたのである。そのような水道には、松風の風流は似合わない。・・・上述の芭蕉の句の情景とは逆である。) 松風を琴とは常の耳でなし (あらっ、誰かが琴を。おまえ、あれは松風の音だよ。そうかしら、私には琴の音に聴こえますわ。おまえの耳は、どうも常人の耳じゃないね。・・・白居易の「五弦弾」がここに谺している。) 松風は風の中での通り物 (松風といえばそれだけで通用する、風の中の有名だ。) 松風に蓋をして置く六(むつ)の花 (ああ、雪が降ってきた。六角形の結晶が美しい。松風には蓋でも被せて、ちょいと遠慮してもらおう。「六の花」とは雪の結晶のことである。) 松風の都へ引ける十二月 (江戸じゃ十二月の松風は雅趣もなにもあったもんじゃねぇ、ここは都へ引き取ってもらおう。) 衣がえもう松風を顔へうけ (さて、この衣替えは春夏か、それとも秋冬か? 「更衣 (ころもがえ)」は夏の季語、現代では五月の季語。しかし『武玉川』を繰っていると、夏の着物を質に入れて冬物を請け出す句に出会う。しがない庶民にとっては季節の変わり目、二つながらに衣替えだったのだろう。そのどちらかによって松風の吹き様と、この句のおもむきがことなる。読み手の心まかせというところ。) 呑み込んで枯野を通る松の風 (人の世のなにもかにもを呑み込んで、松風は枯野をわたって行く。芭蕉の「旅に病み夢は枯野を駈けめぐり」を踏まえているかもしれない。) 袂振るえば松風が出る (松風が着物の袂に入って袂をふくらませる。ふくらんだ袂をあわてて振れば松風は出てゆく。) 裾からあたる曽根の松風 (兵庫県高砂市曽根町の曽根天満宮に「曽根ノ松」という神木がある。菅原道眞の手植えの松と伝わる。約680年後、羽柴秀吉による播州征伐の戦火にあいながら生き永らえ、その200年後の寛政10年(1798)に枯死した。現在の「曽根ノ松」は何代目かであるが、この句が詠まれた当時は初代の道真手植えの松であったはず。かなりの巨木だった。その神木から吹く松風は、拝する者の足元から頭まですっかり包み込むのである。) 松風は老い行く坂の這入口 (常盤の松の風は老いて行く身の坂の入り口までだ。・・・松の緑に若さを、それと対照的に老いを想うことは、例せば西行の「老人翫月といふこゝろを」の詞書がある歌、「われなれや松の梢に月たけて 緑の色に霜ふりにける」(『西行集』伝甘露寺伊長筆本 秋/『西行全歌集』久保田淳編 二百五十八番)) 松風の裾かさばってこぼれ萩 (松風が通り過ぎるその裾のひろさに萩の花がこぼれる) 手附のうちは松風で置く (この解釈は難しいが、・・・手付けの金を要求されても無い袖は振れない。そこは魚心あれば水心、どうだい松風を置いてゆく。それで勘弁しておくれじゃないか。) 松風も最う十月は怖く成り (秋の松風も、もう十月になると冬の寒さを想いゾッとしてしまう) 松風にふっと気の付く三十九 (秋吹く松風にふっと気がつけば私も三十九歳。来年は四十だ。・・・論語「三十而立、四十而不惑」が下にあるか?) 松風がふくはづれ開帳 (松風吹く端の寺で秘仏の開帳。・・・あるいは、賭場の賽の目はづれて寒い松風が吹く、か?) 百夜の傘のかわく松風 (百夜通いの傘も松風に乾く。小野小町伝説は能『通小町』などから派生したものだが、曰く、深草少将が百夜通いのすえ、最後の雪の夜に思い遂げることなく死んだとする。また「雨乞小町」は浮世絵にも多く描かれていて、天下大旱魃に小野小町が平安京の新泉苑で雨乞いの歌「千早ふる神もみまさば立ちさばき天のとがはの樋口あけたまへ」と詠んだところ、たちどころに大雨となったというもの。(『原色浮世絵大百科事典』昭和56年11月30日、大修館書店)。・・・これらの事が下敷きにされているであろう。) 秋さびて俵へつめる松の風 (もの静かな秋。米の俵詰めも終わり、今は松風を詰めるばかり。) 笛あたゝめて松風を聞く (篠笛を温め、琴の音にも喩えられる松風を聴こう。・・・篠笛は冷たいままだと低い音、温めると高い音が出る。曲調に合わせて笛の温度を調整するのである。) 松風寒き古い瘡毒 (松風が寒い。その寒さのせいで古い傷跡が痛む。・・・ここでの瘡毒は梅毒かもしれない。私が「毒」とした字は、原文ではヤマイダレに毒。) 松風のかゆい所へしはく吹き (松風が痒いところへは吝くさき吹く。もっと強く吹いてくれりゃいいのに。) 松風のたまる所に炭俵 (松風の吹き溜まりに炭俵が積んである。寒い季節がやってくる。) 松風の方がよっぽどいくじなし (寒い松風が遠慮深げに吹いている。吹くなら一層強く吹いてみな、この意気地なし!) 杣がちぢめてまわる松風 (樵が松の枝を払ってゆくので、松風まで小ぶりになっている。) 檀林に居すわると死を松の風 (寺に居座ると死を待つばかりの松風を聞く。檀林は禅寺の意。この句の松の風は「巌谷栽松」の因縁である。「只管打座」の禅の境地に作者慶紀逸の皮肉と諧謔があるかもしれない。) 押詰めし空に根のなき松の風 (・・・この句も解釈が難しい。松風は空に根をはらずに吹いて流れる。空(くう)に議論の限りを尽くして、檀林の松は根をはることなく禅境の松風を吹いている。) 以上五十二句を解釈してみた。 私の解釈が正しいとは断言できないし、私が読み取れない江戸時代には常識であった隠れた意味があるのかもしれない。ただ言えることは、この時代、「松風」は、平安・室町時代のあの須磨の浦の松から遠く隔たっている。恋の妄執のイメージ、死してなお煩悩に苦しむ哀れのイメージを託された「松風」は、俳諧『武玉川』の句にはその朧な影さへも揺曳していないのである。 ここで一つ考えられることは、平安時代の貴族文芸における「松風」と江戸町人文芸の「松風」の趣の違いは、文化的階級差のあらわれかもしれないということだ。町人である慶紀逸が、「江戸の友には合わぬ松風」と言い、「松風の都へ引ける十二月」と言うのは、あきらかに貴族文化の影響がある京都と町人文化が武家文化を凌いで盛んになりつつあった江戸との対比である。たんに対比しているのではなく「張り合って」いる気風がうかがえる。 慶紀逸の逞しささへある率直・荒削りな句に比べると、平安時代の西行を敬慕した松尾芭蕉の松風一句「松風の落葉か水の音涼し」は、いかにも嫋やかだ。作品としての俳句において、世俗に行動的に関わってゆこうという意思はない。その意思は、俳匠としてなかなかの政治家であった松尾桃青芭蕉の本性とはことなる。その点、芭蕉は近代的な芸術家だった。 しかし私は「荒削り」と評したばかりだが、慶紀逸に俳句の五七五の定型を破ろうという意思があったと考えるなら、七五調ないし五七調の伝統的な日本語のリズムに対する果敢な挑戦だったと言えるかもしれない。 「江戸の松風」は、意外にも、見過ごしにできない日本文化の文化的階級差の問題を示唆しているのではないだろうか。【註1】 柳田聖山 「中国臨済草創時代に関する文献資料の綜合整理覚書(その五)臨済録ノート(続)」花園大学『禅学研究』56, P12, 1968年2年20日【註2】 『頭書 臨濟録 完』萬治三年(1660)、京都 敦賀屋三右衛門刊。p63-64。/ 『首書増補 臨済慧照禪師録』出版年不明、京都 松栢堂刊、p79。/ 早稲田大学図書館蔵アーカイブ) 『臨済録』入矢義高訳注、岩波文庫、p185。【註3】『松雪山房図』の画賛に関する研究書は多い。参考までに次の論文をあげておく。芳沢勝弘「画賛解釈についての疑問」花園大学『禅文化研究所紀要』第25号、2000年【註4】『訓読 元 亨釈書』全2巻(禅文化研究行) www.zenbunka.or.jp/deta/text/entry/post.html【註5】日比野晃『禅の受容についての一考察 橘嘉智子と栄西の場合』中日自動車短期大学研究紀要「論叢」1972 第3・4号 https://nakanihon.ac.jp>nac_ronso_003_11【註6】源氏物語の開巻「桐壺」は、最初に書かれたのではないという説が定説となっているが、それはともかくとして、「桐壺」が『長恨歌』を下敷きにした物語であることもまた定説である。『長恨歌』の中の「太液芙蓉未央柳 対此如何不涙垂 芙蓉如面柳如眉」の詩句は、「桐壺」において「太液の芙蓉、未央の柳も、げに通ひたりし容貌を(句点山田)と、直接引用されている。 源氏物語への長恨歌の影響についての研究は少なくないが、上野英二氏の『源氏物語と長恨歌』(成城大学文学部紀要所載)が参考になる。 https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/japanese/pdf/sbun-036-05.pdf【註7】引用した和歌五首の出典は、全て『新古今和歌集』から次のとおり。和泉式部(巻四和歌上)、鴨長明(巻四和歌上)、藤原俊成(巻八哀傷歌)、藤原有家(巻十七雑歌)、藤原家隆(巻十八雑歌)。【註8】南方熊楠の論文「鳴かぬ蛙」に、『隠州視聴合記』にこの後鳥羽上皇の歌があることを記述してる。(『南方熊楠文集 2』平凡社、p.56)【註9,10】秋里籬島『都林泉名勝図会』(白旗洋三郎監修、講談社学術文庫上巻、p.42, 62)

Dec 24, 2023

閲覧総数 200

-

6

日本人の裸体像

過日さる映画関係者と酒を酌み交わしながら談笑し、話がキャスティングの苦労話になった。そして、武士の体つきは、実際はどんな格好をしていたのだろうという。日頃から武術の鍛練をしていれば、筋骨は引き締まって逞しかったであろう。剣術なら、肩や腕は相当発達していたにちがいない。それでは下半身はどうであろう。 そこで私は、マラソンランナーの脚がヒントになりはすまいかと思った。現在のように移動手段として車があったわけではない。どこへ行くにもほとんどの場合、脚を使った。江戸から京・大阪へ、あるいは長崎へ。日本国中を徒歩で旅したのだ。健脚という以上のものだったのではあるまいか。 私の家がある所はいわゆる新撰組の里である。土方歳三の生家はそれほど遠くない。昔の言い方だと武州多摩郡石田村(現・東京都日野市石田)。近藤勇の生家も近いとは言えないが遠くもない。土方歳三は剣術の稽古のため、早朝に家を出発して、途中、高幡不動尊境内の山中で一度稽古をしてから甲州街道を歩いて、現在の新宿区市ヶ谷甲良町の天然理心流剣術近藤道場に通った。近藤勇が道場主の養子になっていたからである。その距離、片道およそ27km。毎日通ったのではないだろうが、現代の我々の脚など到底およびではない。彼の身長は5尺5寸(約165cm)だったという記録があるから、現代人男性にくらべると小柄である。 また、同じ頃の坂本龍馬の旅の足跡をさぐってみると、どうしてそんなことが可能だったのだろうと思うほど、短期間に江戸・京・大阪・長州(山口県)・熊本等々をめまぐるしく往来している。私がとりあえずは健脚・強脚というしかない彼らの脚を想い、マラソンランナーを連想したとしても、現代ならこれよりほかの人は思いつかないのだ。 幕末期のこれらの人物は写真ものこっているけれど、その写真から裸体を知ることはできない。 日本の美術史には裸体像の項目がない。裸体像がまったくないかというとそうではない。鎌倉室町時代の絵草紙には、庶民風俗のなかに、裸を晒しているすがたが見られる。あるいは江戸時代の浮世絵春画(枕絵)に。しかしそれらはリアリズムの目で観察され描写された裸体ではない。いうならば裸体という概念で抽象化された裸体である。 浮世絵春画はポルノグラフィーであるから当然裸体像が主体になるのだが、それはいわば性戯の技術論であって、恋愛の精神性にはほとんど関心を示さず、モデルの個性に目をむけられているのでもない。 私は常々不思議に思っていることのひとつは、葛飾北斎などが女性器の構造を解剖学的に精細に描写したり、歌磨などが、あまりに巨大なので西洋人を瞠目させた男性器のリアルといってよい描写をしているにもかかわらず、なぜ肉体の全体的な美には意識がおよばなかったのかということだ。 このことに気がついたのはずいぶん昔だが、それ以来、さまざまな書物でさぐってきたが、ついぞ言及に出会わなかった。ところが海外には、その日本的特徴に気がついている人がいた。マルグリット・ユルスナルが『三島あるいは空虚のヴィジョン』のなかで次のように書いている。 「日本美術はエロティックな版画においてさえ、西欧におけるような裸体の讃美というものをついぞ知らなかったのだ。」 それでは、エロティックな春画のなかの日本人の肉体はどのように表現されているのだろう。 歌磨が描く性戯のさなかの男の背中は、西洋裸体画では明確に描出されている背骨さえ示されず、鍛練された様子もシェイプアップされた様子もない。それは躰の輪郭だけを描いた一つの抽象で、はみでた脇毛だけが奇妙に具象的だ。あるいは、北斎や國芳に代表されるアクメ(オルガスムス)にある女の吊り上がった目、ひっくり返った眼球、硬直して内側に曲げられた足の指。 これらは確かに裸体の讃美としての表現ではなく、男女性器の末端的関係を暗示するものだ。究極の目的がそこにあるところの、いわゆるポルノグラフィーである。しかも使用済みティッシュペイパーの散乱を描くなどは、西欧のポルノグラフィーにはまったく見られない表現だ。つまり、おどろくべきことに、春画は達成された性交回数や時間の経過を表現するという特徴をそなえているのである。私が先に「技術論」と言ったのは、そういうことだ。裸体美はまったく問題外なのである。 日本においては古来、農耕神(豊饒神)との関係から性器崇拝を含む男性の肉体を神聖視する伝統があった。今日なお各地に残る裸祭に見られるとおりである。しかしそのことが古代ギリシアのようにある美的規範にのっとって肉体を鍛練し、形成するということとはつながらなかった。裸祭に参集する肉体は、日常性を露にした農夫の肉体であり、漁夫の肉体であり。商人の肉体であった。ここで神聖視された男性の裸体は、西欧の裸体美とはまったく異質のものである。 先日私が古書店で購入したビゴーの『日本素描集』(清水勲編、岩波文庫)には、かなりの点数で日本人の裸像が載っている。入浴風景であったり、温泉場の混浴風景である。フランス人のビゴーには素裸で、しかも男女が一緒に温泉につかる風景は衝撃的だったにちがいない。 ジョルジュ・ビゴー(1860-1927)は浮世絵に魅せられて明治15年(1882)に来日、日本婦人と結婚し(離日時に離婚している)、1899年に帰国するまで17年間滞在し、日本人が目をむけなかったさまざまな風俗に取材した数多くの風刺画を描いた。 ビゴーの目には体毛のない日本人の裸体が美しく映ったのかもしれない。しかし、彼の目が西欧のリアリズムに培われていることは、春画ではないけれど、「不倫の喜び」というタイトルのまさに床入り寸前の男女ふたりは、モデルの個性が醜くもはっきり表現されているのである。 彼は自分のアトリエで日本の着物をきて、日本人女性をモデルに裸体画を制作することもあったらしい。西欧と違い、当時の日本には美術のためのヌードモデルという職業はなかったので、ビゴーが特別に懇請してモデルになってもらったのだろう。彼女はおそらく、裸なんかを描くヘンな外国人と思ったことだろう。裸体に関する文化的な意識の違いを、ビゴーは明確に意識していて、ヌードを描く自分自身を戯画的に描いている作品もある。 ビゴーは、明治28年、京都で開催された第4回内国勧業博覧会に出品された黒田清輝の『朝妝(ちょうしょう)』と題された絵画をめぐるスキャンダル事件の風刺画も描いている。その黒田の絵は、鏡に向って長い黒髪を梳く、全裸の日本女性の全身立像だった。日本の公衆の前に発表された初めての裸婦像である。 黒田清輝(1866-1924)は、法律の勉強をするためにフランスへ行ったのだが、帰国したときには画家になっていた。フランスの美術アカデミーで熱心に裸体画を勉強して西洋美術における裸体画の重要性を認識し、日本美術のなかに新しい一歩を築こうとしたのだった。私の手許には彼がフランス滞在中に描いた『裸婦』というタイトルのフランス人女性像の複製がある。リアリズムの目で丹念に描きみずみずしい裸婦像となっている。とはいえそれは上半身だけで、下半身の処理には相当苦労したらしい様子がうかがわれ、なんとなくまとまりが悪い。----このことは私にはとても興味深いことに思われるのだが、自国の文化のなかに裸体を讃美する伝統がないということは、いざ実際のモデルに対しても、どのように捉えどのように処理してよいか当惑するだけなのだろう。どうも個人の意識だけの問題ではなそうなのだ。 しかし、黒田の『朝妝』スキャンダル事件から12年後の明治40年、日本美術の裸体像は、ひとつの傑作をもつことになる。第1回文展に出品された新海竹太郎の石膏像『ゆあみ』がそれである。明治の女の全身裸体像。新海竹太郎は古代ギリシャ彫刻や、それを模倣した古代ローマ彫刻を研究したらしい。『ゆあみ』もあきらかにカピトリーノ美術館の『ヴィーナス』をヒントにしていることが窺える。しかしながら、それはまぎれもない日本女性の裸体である。日本人の裸体が美として誕生したのだ。 ところで冒頭に述べた武士の肉体、もしくは概して日本人の肉体のリアルな様子について、私は『ビゴー日本素描集』のなかで編者の清水勲氏が意外なことを書いているのを知った。 幕末に日本にやってきたペリー提督の著書『日本遠征記』のなかに、ハイネが描いた絵が挿入されている。その絵に日本人の裸体像があり、それによると男女ともにみな裸体が若々しく、女は豊満で、男は筋肉隆々なのだという。ハイネはそうした日本人の裸体の美しさにいたく感動したらしいのである。さらにもうひとつ資料があり、同じく幕末に来日したスイス人エメェ・アンベールの『絵で見る日本』に、クレポンという画家が「江戸の風呂屋」という挿画を描いていて、それは非常にリアルな日本人の裸体画像なのだそうだ。 どうやら浮世絵春画に見られるのっぺりした日本人の裸体像は、西欧人のリアルリズムで描いた絵によって、印象を訂正されそうである。日本人の裸体の美を発見したのは西欧文化というのは早計だろうか。

Apr 5, 2006

閲覧総数 476

-

7

伊勢物語の「梓弓」について

私はこのブログ日記において幾度か日本語や象徴にからむ私考・私見を書いて来た。前日の記事も朝日新聞の記事を土台にして国語辞典をめぐって私の考えを述べた。新聞記事がジェンダーをめぐる国語辞典編纂の動向を伝え、「恋愛」という言葉を例にしていた。私のきょうのブログ日記もそこから派生した日頃の私の一つの考えを書こうと思う。 私は日本の古典文学を読みながら、そしてそのおそらく大方の国文学者の解釈なのだろうと私が推測する現代語訳を合せて読みながら、ときどき、その解釈が原文の真意を読み取れていないぞと思うことがある。そのような私の思いこそ原文についての誤解だと批判が出るかとは思う。なぜなら中には高校生の教科書に採択されている古典文学もあるからだ。高校生が古典文学によって何を学んでいるのか、私は知らない。また教師がその文学作品によって何を教えようとしているかも私は知らない。しかし、私が誤りだと思っている現代語解釈を、高校生は学んでいるのだろう。 のっけから私は奥歯に物がはさまったような、もって回った煮え切らない言い方をしている。 じつは『伊勢物語』の「梓弓」と「筒井筒」について、私は一般に流布している解釈が、まったく文学として真意を読み取れていないのだと気付いた。原文は掌編小説というべききわめて短い章段からなる。 私はためしに種々の現代語訳を見てみた。どれもまったく同じ解釈だった。少年少女小説のような「悲恋物語」となっていた。なるほど高校の教科書に載録されるはずだわい、と思った。 しかしそんな少年少女小説のような物語が、数百年もの長きにわたって日本の代表的な恋愛文学作品として継承されて来たのだろうか。 永井荷風は、「余(よ)常に伊勢物語を以て国文中の真髄となし、芭蕉と蜀山人(しょくさんじん)の吟詠を以て江戸文学の精粋なりとせり」といっている。この評言は、正宗白鳥の『永井荷風論』にも引かれている。永井荷風の文学が遊蕩哲学の委曲を尽くした研究と評されることを思えば、伊勢物語が少年少女小説のような解釈にては到底おさまりきらないことを理解しなければならない。 作者は判明していない。在原業平という説がある。『伊勢物語』は、書かれた当時すでに知られていた和歌の、詠まれた経緯を絵解きするような物語構造である。在原業平の歌にまつわる物語も少なからずある。私が注目するのは、全章段のなかで業平の歌のみ、あまり良い出来ではないと書かれている。これはもしかすると、『伊勢物語』の作者が業平であるため謙遜している、と考えられないだろうか。むろん私の推測ではある。あるいは、業平といえば平中(平貞文)とならんで平安時代きっての色好みと言われている。その真相はともかくとしても、色好みの代名詞だったことはまちがいない。「色好み」などと言うと、とかく雅な秘め事と解されているようだが、それは恋愛の過程でのこと。すなわち恋の駆引きにおいては平安時代でなくても、いずれの時代であっても、「雅」な一面はある。平安貴族文化における恋愛の駆け引きは、和歌をなかだちとした為に現代からみれば一層雅に映るだろう。だが、たんに伝説にしろ、当代きっての漁色家をそれだけのものとは誰も思いはしなかっただろう。・・・そのような人物が作者ではないかとされる『伊勢物語』である。いや、こう考えることもできよう。すなわち、こんなにあからさまにさまざまな性愛の相を書けるのは、業平しかいない! と。 そう。私は、従来の原文解釈は間違っていますよと言いたいのは、「梓弓」にしろ「筒井筒」にしろ高校生が学校で教わるにはあまりにも恐ろしい性愛の現実が描かれているのだということだ。それを知ればおそらく教師はなかなか言葉にして教え難いであろうことが書かれているのである。しかも明瞭に。そして、その部分がじつは現代語訳ではまったく訳されていないのである。私が気がついたのはその点だ。たぶん意味を理解できなかったのであろう。あるいは理解していても、学問としてさへ秘めてしまったのかもしれない。 原文を見よう。ただし読み易いように句読点をつけ改行等をほどこした。『伊勢物語』の「梓弓」の章である。 むかし、をとこ片田舎にすみけり。をとこ、宮づかへしにとて、別れ惜しみて行にけるままに三年こざりければ、待ちわびたりけるに、いとねむごろにいひける人に、今宵あはむとちぎりたりけるを、このをとこきたりけり。このとあけたまへとたたきけれど、あけで、歌をなむよみ出だしたりける。 あらたまのとしの三年を待ちわびて、ただ今宵こそ、にひまくらすれといひい出だしたりければ、 梓弓ま弓つき弓年をへてわがせしがごとうるはしみせよといひて、去なむとしければ、女、 梓弓引けど引かねど昔より心は君によりにしものをといひけれど、をとこかへりにけり。女、いとかなしくて、しりにたちて追いひゆけど、え追ひつかで、清水のある所に伏しにけり。そこなりける岩に、およびの血してかきつけゝる。 あひ思はで離れぬる人をとどめかねわが身はいまぞ消えはてぬめると書きて、そこにいたづらになりにけり。 古文として全くむずかしくはない。が、簡単に要約すれば、 ある男が宮仕えを求めて都に旅立ったまま婚約者の女と音信不通になった。婚約者の女は3年間待ったが、真剣に言いよる男がいたのでついにその男と結婚することにした。ところがその男との初夜に、前の婚約者の男が帰って来たのだ。戸を開けてくれと言う男に女は言う。「3年待ちわびました。しかし私はいま別の男を受け入れました」と。すると前の男は閉ざされたままの外から言う。「梓弓ま弓つき弓年をへてわがせしがごとうるはしみせよ(原文のまま)」そして去ろうとした男へ、「梓弓引けど引かねど昔より心は君によりにしものを(原文のまま)」と女は言ったが、男はそのまま帰って行った。女はあとから追いかけるが、追いつかず、倒れ伏す。そして男を留めることができなかった我身を悔いて、指で岩に血文字を書いて死んだ。 いま私が原文のままとした歌が、現代語訳では意味を明瞭にしてはいないのである。ここにこそ、この極めて短い物語の真相が述べられているにもかかわらずだ。 なぜ女が死ななければならなかったのか。・・・ 私は、ためらいながらではあるが、次にこの物語の真相を述べよう。 女は新しい男との初夜を迎えた。男を受け入れた。この時代は男が女の家を訪れる「通い婚」だった。その性愛の最中に昔の婚約者が戸をたたいたのだ。そして女に初夜であることを告げられた前の婚約者は、いま初夜の褥でおこなわれている性愛に、かつて自分がこの女と睦あった性愛のかずかずを想い重ねた。「昔私の男根であんなことをした、こんなことをした、それと同じような事をやって愛し合いなさい」。もちろん優しい親切心で言っているのではない。男の頭のなかに渦巻いているのは、かつて女とおこなった性愛の現場のなまなましいあれこれである。嫉妬心から言い放ったあからさまな言葉である。女は言う「あなたの男を受け入れたときも受け入れなかったときも、心は貴男と離れたことはありません」 「梓弓ま弓つき弓」という言葉を現代語訳は解釈してこなかったのである。これは男性器によるあからさまな性愛表現なのだ。 弓は、丸木の枝を払っただけの丸木弓から次第に発達したが、奈良時代以降の木弓は丹や黒漆が塗られ、材は、梓、檀(まゆみ)、槻(つき)が使われ、平安時代中期になると木弓の外側に真竹を貼った弓が出現した。この弓は伏竹弓と言う。 「梓弓ま弓つき弓」とは弓の材を羅列しているのだが、伊勢物語のこれらの弓が、真竹を貼った伏竹弓か否かは書かれていない。要するに弓の総称としてここにあり、また歌において弓の美称としてある。けれども伊勢物語「梓弓」においては、特別な意味を担っているのである。現代解釈は、「梓弓」が「引く」の枕詞と説明しても、なぜここに「弓」が並べたてられているかを説明していない。しかもこの男の歌には枕詞が導き出すはずの「引く」という言葉も「梓弓」が修飾するにふさわしい詩句も存在しない。よしんば枕詞と考えるならば、歌一首のなかに三種の「弓」三つも並べる必然性がなければならないだろう。しかしこの歌に枕詞を三つ並べる必然性はまったくない。「梓弓ま弓つき弓」と、ひとつながりの序詞と看做したとしても、それに見合う語句を導き出しているのでもない。 「梓弓」が「引く」の枕詞としてのみならず、「弓張り」の「張る」を導き出し、さらに掛詞として「春」を導き出している例を西行の『聞書集』(天理図書館本)から示す。「あづさゆみはるのまとゐに花ぞ見る (付句)やさしきことになをひかれつゝ」(春の円居に見る桜花 優しいことに一層惹かれて)。(『西行全集』久保田淳編、日本古典文学会刊、昭和57年5月。P340。山田解) 弓を引くというのは「矢を射る」ということだという当たり前のことが忘れられている。時代劇映画にもこんなセリフがありましょう? 「そちは余に弓を引くというのか!」などと。いやいや、現代劇映画にもある。北野武監督作品『アウトレイジ・ビヨンド』に、三浦友和氏演じる現代ヤクザの親分が組の幹部連中に向かって言う。「てめえら、俺に弓を引くと言うのか」。 あるいは「刀折れ矢尽きる」という語句は、「後漢書」に由来し、敗北を意味する。この語句は「弓折れ矢尽きる」とも言換えられ、同じく敗北を意味する。しかしながらまた、性的能力について喩えられることは、ある程度の年輩者は知っているだろう。むしろ特異な喩えではなく、親しい仲間うちでごく普通に口にしているかもしれない。かなりあからさまな性表現である。 傍証として述べるが、西欧の美術史には弓を引く男性裸体像が少なくない。主題は必ずしも神話の登場人物ではないことによって、男性性を強調しているとみてよかろう。およそ19世紀半ばころまでの男性裸体像は、敷き布や腰布等で性器を隠しているが、露出している場合は幼児のそれのようだ。その反作用のように、弓は大きく引き絞られて男性を誇示しているのである。男性の精力の象徴でなくて何であろう。 古典文学のみならず、なべて文学を「高尚」にまつりあげてはならない。 「梓弓ま弓つき弓」、これは枕詞でも序詞でもないのだ。 私は勝手な解釈をしているのではない。 『新勅撰集』の「神祗部」に次の一節がある。すなわち「弓といへば品なきものと梓弓ま弓つき弓一品もなし」。 「梓弓ま弓つき弓」が弓の美称であるとしても、それでもなを「ひとつとして品がない」と何故言われたかを考えなければなるまい。ちなみに「ひとつとして品がない」という表現と同等の表現が『枕草子』にある。ついでに示しておく。「卯花は品劣りて何となけれど咲くころのをかしう時鳥の蔭にかくるらんと思ふにいとおかし」 さて、「神祗部」の一節は、「梓弓ま弓つき弓」を並べつつ木弓と伏竹弓との対比の謂いであるとしても、しかしそこには武器としての弓より他の象徴が作用していたと考えられる。それがわかれば、女の言った「梓弓引けど引かねど」の比喩的表現が何を意味しているか、少なくとも男性諸氏には即座に理解できる生理作用であろう。女は「男の体」と「女の心」とをはっきり分けて言っているのである。 女の返歌にある「梓弓」はこの歌の中で確かに「引く」という言葉をみちびき出している。しかしその後に「引かぬも」と続けたことで、枕詞以上の真実、すなわち男の生理を言っているのである。私が、女は「男の体」と「女の心」とをはっきり分けていると述べたのはそういうことだ。「梓弓」がなぜこの短編物語のキーワードかも納得できるのである。 そして女が死ななければならなかった理由も。それは昔の婚約者に性愛現場に乗り込まれてしまった女の「恥」の意識である。 伊勢物語の「梓弓」は、このように読み取られて・・・読み取ることによって、・・・このように読者は一夜に起こった情景を心象に形づけられることによって、物語(現代的な意味の「小説」)として真の威力を発揮しているのである。 「色好み」について、まっとうな理解をしているのは大岡昇平氏である。大岡昇平氏は『源氏物語』の光の君の色好みについて述べているのであるが、「色好み」プロパーの理解と言ってよい。 以下に大岡昇平氏の文章を引用する。下線は山田。 〈光の君の色好みはインドの多数の女性に同時に性的満足を与えうる巨人的神格に似ている。色好みは妻問い婚の一変形なる平安貴族の一夫多妻制にてはむしろ美徳にして、光の君が理想的人物となる理由あり。〉(大岡昇平『成城だより』1980年9月3日の日記 中公文庫 194ページ) 平安時代が性的な時代であったことを現代人の私たちは認識すべきである。 じつは伊勢物語にはあえて「色好みの女」と指摘している章がある(定家筆写本を主たる底本とする岩波文庫の28章,37章,130章,139章,142章)。これによって解ることは、「色好み」すなわち単に歌の贈答をする「雅ごと」ではないということである。「雅ごと」は性愛の営みにいたる「前戯」であり、性の充足のあとの別れ(後朝:きぬぎぬ)を歌に託しての「後戯」である。伊勢物語が指摘する「色好みの女」とは、「性愛に積極的な女」という意味である。 そして大岡氏の指摘に照らしあわせるとき、業平や平中(平貞文)が当代きっての色好みともてはやされた理由も納得できるであろう。また、伊勢物語「梓弓」に即せば、女の複数男性との性交渉は不徳とされる社会通念があったと指摘できよう。この女主人公は平安貴族社会における二重の「恥」を負ったのである。 伊勢物語「筒井筒」は、やはり性愛の物語。幼なじみの少年少女は、恋と言っても性愛的ではない。しかし若者は幼なじみと離れて都で長年暮らす間に、当然のごとく女を性的に愛する事を知る。そしてその経験があってのうえで故郷に帰り、幼なじみを見た時、初めてあの少女が女であることに気がついた。・・・と、それがこの物語の真相。恋愛の年齢と「幼なじみ」ということの心身にかかわる非常に微妙な観察がなされているのである。「筒井筒」は、ここでもテーマの核心。たんに「幼なじみ」などというだけではないのである。 弓矢が男根象徴の例をあげておく。醍醐三宝院所蔵の鎌倉時代の作者不詳の絵巻『稚児之草子』に、「つひぢにじんどう」という言葉が出て来る。老僧の陽物が稚児の後庭にうまく挿入できないことの比喩である。この草子絵巻の現代語訳においても、老僧の行為が完遂できないでいることは理解しているのだが、言葉の意味については誤解している。「つひぢ」は「築地」であると読解できている。次の「じんどう」を理解していないのだ。これは「神頭」のことで鏃(やじり)の一種である。すなわち鏑矢(かぶらや:蕪のような形の鏃)の先端を、たいらに切った鏃のことである。男性器が矢に喩えられているのである。しかも稚児之草子では、築地塀に「神頭の矢」を射たかのようにうまく刺さらない、挿入できない、と言っているのだ。 また、江戸時代の寛延3年(1750)に刊行された慶紀逸(1695-1762)の撰になる高点付句集『武玉川』の次の句、「ふんどし嫌い気に弓はなし」。「褌を嫌うようだが、どうも弓はそうでもないらしい(山田解)」。この「弓」も男根。しかも弓を数えるに「張」といい、さらに「弓張り」と言いもすることを考えてはじめてこの句の諧謔が理解できるだろう。 『武玉川』からもう一句。「ふたりで二梃弓に寝る船」。「二梃立て」といえば二つ艪の猪牙舟(ちょきぶね)で吉原遊郭へ行くことを意味した。また弓の数え方に「梃」とも言う。この句は、念者と若衆の屋形船での密会であろうか。(『俳諧 武玉川』(一)第五-40、(三)第十五-7。岩波文庫) 伊勢物語が後世に如何なる読まれ方をしていたか、あるいはその傍証となるかもしれぬので、次のような好色本が存在することを述べておく。すなわち『好色伊勢物語』(貞享3年;1686年刊)および井原西鶴『真実伊勢物語』(元禄3年;1690年刊)の二書。いずれも国会図書館デジタルコレクションで閲覧できる。 私・山田は、これらの物語が「伊勢物語」の体裁(短章ないし逸事を重ねて行く叙述構成)だけを踏襲(模倣)したとは思わない。あえて「◯◯伊勢物語」としたことに著者の意図があろう。また私は、これら好色本伊勢物語が、本家「伊勢物語」の「雅」に対する淫猥な物語とする説論にも組しない。その説論には論者の現代感覚による平安古典文化を「雅」と看做したいという一種の憧れがないとはいいきれないからだ。たとえば源氏物語の「雨夜の品定め」において、男たちが唯に女の「教養」をもって女の良し悪しを話題にしていたとは、如何に鈍い現代の論者でも思いはすまい。源氏物語は女の視点で書いた「宮中貴族性愛文学」なのだ。古今を通じて、恋愛文学とは、それが男女間の恋愛であろうと、男同士であろうと女同士であろうと、すべからく性愛の諸相の物語であることは謂うを俟たないであろう。 「伊勢物語」の作者が名うての色好み在原業平と推測する説が早くからあることは前述した。江戸時代初期に出版された性愛技術書ともいうべき『房内戯草(ぼうないたわれぐさ)』(寛文三年;1663) には『業平戯草』という別な書名がある。在原業平は800年後にも「性豪」の名をほしいままにしていたのである。『伊勢物語』が如何なる読まれ方(解釈)をされてきたかの傍証となろう。『伊勢物語』は性愛文学であって、「梓弓」の段にしろ「筒井筒」にしろ少年少女小説のような無邪気な物語ではないのである。【付記】奇書・宮武外骨著・飯島花月増補『猥褻廃語辞彙』に、『古今著聞集』および『逸著聞集』を出典として「伊勢麻羅」という語を載せている。「麻羅は伊勢麻羅とて最上の名を得,云々(古今著聞集)」と。意味は解説するまでもあるまい。この「伊勢」が何を指すかはあまり詳らかではないようで、「伊勢外宮の権祢宜度界盛広といへる者、云々(逸著聞集)」という解釈もある。私・山田はもちろん「伊勢物語」に結びつけるつもりはないが、一応、頭に入れておこうと思ったので付記しておく。 尚、『猥褻廃語辞彙』には上に付記した『好色伊勢物語』『真実伊勢物語』を出典とする語彙も載っている。

Apr 10, 2021

閲覧総数 3014

-

8

英語訳「C. G. ユングの風景がをめぐって」を掲載

きょうはこのブログ左のフリーページに、33年前に雑誌に発表した「C. G. ユングの風景がをめぐって」を英訳して掲載した。ただし図版は割愛した。同ページの日本語版を参照しながら読んでくださるなら幸いです。英語版を図版とともにお読みいただくには私の別ブログ「山田維史の青空日記・遊卵画廊」を開いてください。 「山田維史の青空日記・遊卵画廊」

Nov 19, 2025

閲覧総数 7

-

9

キノコ観察会に参加

午前中いっぱい、東京都日野市南平丘陵地帯雑木林のキノコ観察会に参加。 日野市では「緑と清流課」(自治体としてめずらしい「課」かもしれない)と住民有志によって、市内に残っている里山の雑木林を守っている。ほぼ20年毎に樹木を伐採して新しい萌芽を促しているが、伐採木は各所に設けられた炭焼窯で木炭にし、その木炭は河床に敷きつめて水質浄化を図っている。 これらの里山は途中分断されているかのように見えるが、八王子市ー日野市ー多摩市とにまたがる広大な緑地を形成し、特に日野市の場合は森林公園として散策道や休憩所が大変良く整えられて多摩動物園や明星大学キャンパスにつらなっている。八王子市側には私がいつもおとずれる東京薬科大学の薬草園とその自然林薬草園、そして東京農工大学の観察林とが含まれ、これらと接しつつ中央大学と帝京大学のキャンパスが広がる。 さて、散策しつつ目にした樹木--- コナラ、カシワ、トチノキ、バッコヤナギ、ホウノキ、ヤブムラサキ、イヌザクラ、ヤマザクラ、ケヤキ、ムラサキシキブ、イヌシデ、バナイカダ、ガマズミ、イロハモミジ、ミズキ、ハリギリ、クヌギ、アオハダ、エゴノキ、ヤマウルシ、シラカシ、アラカシ、スダジイ、マテバシイ。クヌギのドングリ みつけた菌類・地衣蘚苔類--- ヒイロタケ、ノウタケ、ナラタケモドキ、ベニタケ、ミダレタケ、ハタケシメジ、エリマキツチグリ(牧野はエリマキツチガキ;Geastrum triplex (Jungh.)Fisch)、エゴノキタケ、ニガクリタケ、アラゲキクラゲ、テングタケ、ホコリタケ、キコブタケ、カワラタケ、チャウロコタケ、ニセショウロ、ホウロクタケ、ハカワラタケ、ニクウスバタケ、カタウロコタケ。 ウメノキゴケ。 ほかに名称を同定できないもの1種。あるいはスジチャダイゴケか。径5mm、丈8~10mmのやや乳棒状、ただし頭頂部は平もしくはやや凹んでいる。茎部に短い棘様突起が粗密生する。色はやや緑がかった灰色。伐採朽木に3本くっついて並列していた。 ただし、これについては私ひとりの関心事。多くの参加者(60名余)とボランティアの解説者にとっては可食キノコか毒キノコかが関心事で、「菌類」が問題ではないらしかった。長々とにぎやかなカイセツをしている間に私の目には8種類のキノコが映じていたのだが---

Sep 27, 2014

閲覧総数 145

-

10

描かれた読書する女性

19世紀以後の絵画のなかに、ぽつりぽつりとではあるが、「読書する人」とジャンル分けできる作品がある。17世紀にはフェルメールの作品で知られるように、「手紙を読む女性像」が好んで描かれた。「読書する人」も、じつは女性像が圧倒的に多い。しかし、「手紙を読む女性像」と「読書する女性像」とは、似ているようでいて喚起される物語とでもいうようなことが全くことなる、と私は見ている。画家の描こうという動機が、異なるということだ。詳しくここに述べはしないが、19世紀の画家は、読書する女性に新しい女性美を発見した、と言えるのではあるまいか。 前世紀、すなわち18世紀、特にイギリスのヴィクトリア朝においては、女性は心身ともに抑圧されていた。身体をコルセットでまるで拷問のように締め上げ、ソフィステケイトの名のもとに極端なほどに自他からの性的抑圧をこうむっていた。ジグムント・フロイトの精神分析学は、ヴィクトリア朝の女性のヒステリーの研究に始まる。「読書する女性像」はその後に台頭してきた絵画上のテーマなのである。 我国の明治期の油彩画史に大きな位置をしめる黒田清輝の『読書』は、1890年、留学先のパリで描かれ、同地のサロン展で賞賛された。私はこの『読書』を上述のように図像学的見地から鑑賞することができると、述べておこうと思う。 というわけで、以下に、少しばかり図像を掲載してご覧にいれる。Dean Cornwell (1892-1960, American) "Portrait of a Young Woman Reading"Delphin Enjolras (1857-1945,French) "Reading by the Lamp"Sara Hayden (Unknown)"Girl in Green" 1899, Collection of Sheldon Memorial Art Gallery, USAThomas Wilmer Dewong (1851-1938, American)"Portrait in a Brown Dress" c.1908Ulisse Caputo (1872-1946, Italian) "Reading"Unknown artist "Reading"Agnes Goodsir (1864-1939, Australian) "Reading"Alfred Lambart (1902-1970, English)"Juliet, Daughter of Richard H. Fox of Surrey" 1931黒田清輝(1866-1924) "読書" 1890, 東京国立博物館蔵

Jul 3, 2012

閲覧総数 1403

-

11

第2の若き「モナリザ」に対する疑問

20世紀初頭、イギリスの貴族の家で発見され、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」と似ている女性像が、レオナルドが描いた第2の「モナリザ」であるという鑑定結果を、スイスの財団「モナリザ基金」が発表した、と読売新聞(石黒穣記者)が報じている。 レオナルド・ダ・ヴィンチの作だと主張する「モナリザ」は世界に数点存在する。少なくとも私の目には、いずれも容貌に品位がない。もっとはっきり言えば「下品」な女性像で、所有者が如何に主張しようとも、ルーブル所蔵の真筆の「モナリザ」に遠くおよばない。 そのなかでこのたび「モナリザ基金」が発表した作品は、格段にましなもので、ルーブルの「モナリザ」の画像をディジタル処理したら、当該作品は、真筆の顔を11~12歳若返らせてピタリと一致した、と喜ぶのもむべなるかなの出来映えではある。 と、もってまわった言い方をしたが、私が読売新聞オン・ラインに掲載された画像を拡大して見たところ、幾つかの疑念が浮かんで来た。 まず、単純な疑問がひとつ。 ルーブルの「モナリザ」を11~12歳若返らせたものというが、仮に11,2年前のある女性の肖像だとすると、年をとってからの「モナリザ」と髪型も服装も同じなどということがあるだろうか? 右腕の衣服の袖の皺、左の袖の皺・・・それらは真筆「モナリザ」とまったく同じである。年齢がちがうのに、つまりモデルを座らせて10年の差があるのに、衣服の皺まで同じに描く必然性がどこにあるだろう? 年齢がへだたっても衣服そのものや皺が同一でなければならないとしたら、そこにレオナルドは重大な「意味」を感じていたはずだ。しかし、私にはその必然性も意味も推測さへできない。 ルーブル作品と本作品を、同時期にほとんど並べて描いたのだとしたら(年齢が若いか年をとっているかは、この際、措いておこう)、別の疑問が画面のなかに指摘できる。 疑問2。 背景に目を移そう。真筆「モナリザ」と当該作品との背景がおおきく異なることは誰の目にも明らかだ。朝日新聞夕刊によると、鑑定家は、背景は未完成で、別人の手になると言っている。 当該作品を詳しく見てゆこう。 画面左側、女性の肩の斜め上方にシミのように見える黒っぽい塊は、画像を拡大してみると、木々の茂みであることがわかる。その茂みはどうやら水面に反影しているようだ。・・・まあ、ここまではいい。しかし、ここに存在するらしい河か湖、もしくは後方にひろがっているのが海だとしたら、海岸に突き出た小さな岬を囲む海と、手前の山岳ないしは岡のような部分との関係性がおかしくはないか? 遠近感があいまいで、まるで湖水が山の上に浮かんでいるように見える。・・・ここに私の大きな疑念がある。つまり、水があるのは良い。なぜなら、真筆『モナリザ」もここに湖水がある。手前の荒涼とした峨峨たる風景の水を介して奥は、手前とは異なる木々の生い茂る潤んだ景色だ。まるで異なる水気を含んだ風景がモナリザの背後、遙かに存在する。レオナルドはどうもそのような景色に哲学的な意味を付与し、もしくは世界をそのように解釈していたふしがある。しかし、問題はそこからだ。彼があれほど研究し、絵画作品のなかで実現していた「空気遠近法」が、当該作品のなかではほとんど実現されていないということだ。もし空気遠近法が的確に実現されていたなら、木々の茂みが手前の山の上に浮かんで見えるような稚拙な失敗はおこらなかっただろう。たとえば、黒っぽい塊となっている木々の茂みが、青灰色のかすんだ塊であれば・・・。未完で、別人の手になると解釈するゆえんだろう。そして、そう言われてしまえばそれまでだ。残るは人物像だけを検討すればよい、とうことだろうが・・・ しかしもう少しそこに拘ると、第3の疑問がでてくる。 レオナルドの時代、たとえ背景にしろ、風景は「風景画」として確立していなかった。レオナルドがまさにそこに手をつけようとしていた。彼の有名なノートには風景のデッサンが散見する。そして、これは指摘しておいてもよかろうが、その風景は決して田園風景ではないし、平坦な海景でもない。レオナルドが意識してとらえた風景の先には、地平線ないし水平線で、いわば画面をすっぱり上下に分つような景色は存在しないのだ。 しかし、当該作品で目立つのは無造作に画面を横切るその地平線(水平線)だ。画面右の地平線上にかすかに山稜らしき凹凸が窺えるが、それとて空気遠近法を駆使した微妙な色彩の重なりがあるわけではない。 要するに風景のとらえかたが稚拙。ここでは風景の意義について、まるで一顧だにされていないようだ。 ちなみに哲学的に水平線に意識が向けられるようになったのは、たしかにレオナルドの時代からといえる。クリストファー・コロンブス(1451頃ー1506)などが活躍する大航海時代がその目を開いた。文学的に明確になるのはさらに100年後にカンパネッラが牢獄の中で『太陽の都』(1602)を執筆してからである。レオナルドが「モナリザ」を描きはじめたのは1503~5年頃だ。つまり風景画に水平線が登場するには早すぎる。別の見方をすると、当該作品がレオナルド以外の別人によって背景が描かれたとすると、むしろ私はそこに水平線を描いた画家として興味をひかれる。 水平線思想については、本ブログ左フリーページに掲載の私の『城と牢獄の論理構造』の「カンパネッラは水平をめざす」をご覧くだされば幸いである。 稚拙といえば、第4の疑問だ。 女性の両側に描かれている石の柱。このような柱が肖像画に描かれることはこの時代のひとつの特徴である(朝日新聞の写真は、なぜかこの両端をトリミングしてしまっている)。が、その柱の描写のなんとお粗末なことか。円柱というより、板をべったり貼付けたかのようだ。レオナルドの真筆にこのような無様な描写は存在しない。5年前に日本に貸与された「受胎告知」をご覧になったかたはお分かりになるだろうが、あの細部までゆるがせにしない描写へのこだわり。石の机の縁や角のまるみの付け方。石彫装飾の清々しささへ漂う美しさ。私はそれをレオナルドの幾何学的精神のなせるわざだと想っているが、絵のなかに物を存在させる、定着させる、そのためには細部に手抜きがあってはならない。そう、レオナルドの絵画作品はおしえるのだ。 第5の疑問は支持体の問題だ。 真筆「モナリザ」はパネルに油絵の具で描かれている。ところが当該作品は、どうやらキャンヴァスが支持体らしい。朝日新聞によると「米国の研究機関などによる鑑定の結果、キャンヴァスはルーブルのものとほぼ同時期の1500年前後の素材。」と報じている。この文章は少しあいまいで、「ルーブルのものとほぼ同時期」というのは「モナリザ」の支持体を指しているのではなく、執筆された時代というのであろう。つまり、当該作品の支持体であるキャンヴァスの製造年代はルーブルの「モナリザ」が執筆された年代とほぼ同じ1500年前後、というのが正確な意味であろう。支持体を問題にしているのだから、その点は明確にしなければならない。 レオナルドの油彩あるいはテンペラによる真筆作品は、「最後の晩餐」のような壁画以外は、オリジナルの状態はパネルないし木に描かれている。オリジナルの状態と言ったのは、たとえばエルミタージュが所蔵する「リッタの聖母」や「ブノアの聖母」は、それぞれパネルと木から現在はキャンヴァスに移しかえられている。それはオリジナルな状態では保存に適さなくなっていたからの処置である。 当該作品がオリジナルの状態であるかどうかも(もちろん精査したのであろうが)、議論されなければならないだろう。しかしオリジナルがキャンヴァスだとすると、レオナルド作品のなかで唯一のものということになるだろう。なぜ? ルーブルの「モナリザ」はレオナルドがその生涯の終わりまで手放さなかった唯一の作品といわれている。フランソワ1世に帯同されてフランスに移り住んだが、彼の死後、「モナリザ」はフランソワ1世が買い取った。 ならば、当該作品は、・・・未完のまま・・・なぜ、顧みられなかったのだろう。 レオナルドには、「東方三博士の礼拝」(ウフィッツィ美術館蔵)のように未完成の作品がたしかに存在する。そして、(私は実物を見ているのだが)「東方三博士の礼拝」はロウ・シエナで下描きが彩色されている。それは、新聞の画像からは判別しがたいものの、当該作品の(未完と主張されている)背景部分の色調に似ていなくもないけれども。 今回の「モナリザ基金」の発表に対して、読売新聞は次のように伝えている。すなはち、〈この発表に懐疑的な見方もあり、AFP通信によると、英オックスフォード大のマーティン・ケンプ名誉教授(美術史)は「繊細な細部の描写がモナリザと異なっている」と述べ、第2のモナリザは別の画家による模写だとの見方を示している。〉と。 私は研究者ではなく一介の絵描きにすぎないけれども、結論としてはマーティン・ケンプ名誉教授と同じである。【関連続報】毎日新聞 アイルワースのモナリザ:難しい鑑定 真贋以外にも価値 2012年10月06日 14時52分(最終更新 10月06日 15時34分)

Sep 28, 2012

閲覧総数 450

-

12

春の二字熟語に始まる

昨日の日記は「春嵐」という言葉で書きはじめた。春のいわゆる二字熟語は、「春風」「春泥」「春雷」「春光」「春暁」「春愁」「春眠」などあり、「春闘」という言葉とともにこれらはコンピューターのワード・プロセッサーでもそのまま出て来る。ちなみに「春嵐」は出てこない。出てこない言葉はほかに「春燈」「春昼」「春暮」などがある。それぞれ、春の暖かい灯り、春の明るいのんびりした昼間、そして春の夕暮れのことである。 日本にはその習慣はないけれど、中華街で見受ける正月祝賀の門飾りは「春聯(しゅんれん)」という。中国語としての発音はチューン・リアン(chun lian)。赤い紙におめでたい文言が書かれている。「長楽萬年」とか「春来喜気迎」とかである。 で、ひとつ思い出した言葉がある。ためしに広辞苑を引いてみると、収録されていない。そして、なるほどなぁ、となんだか不安定な納得をした。「春窮(しゅんきゅう)」という言葉である。 中国ないし韓国・朝鮮からの言葉らしい。その意味は、「4月から5月にかけて小麦収穫前の食糧が乏しい時期のこと」である。 この言葉が、現在、国語辞典に収録されていないということは、死語になったのであろう。農業技術が発達し、四季を問わず食糧が生産されるようになり、さらに経済のグローバル化・貿易の自由化によって海外生産物も豊富に入って来る。日本で飽食の時代といわれるようになって久しい。テレビはのべつまくなく食事に関する番組をおもしろおかしく放映し、あまつさえ高級食材といわれる物をふんだんに使って到底食べられぬようなものを作って廃棄して遊ぶ。「春窮」などという言葉に思い至るはずもない。 だが、私たちはほんとうに窮乏からほど遠いところに暮らしているのだろうか。 最近、小麦製品がつぎつぎに値上がりしている。私は、趣味ではなく、自分の身は自分で育み守るという信念から、日常的に自分で料理をする。だから食料品の価格についてはおおむね知っている。パンの値上がり等、報道されていることは針小棒大なことでもなく、地域限定の事実でもない。牛乳の生産が減少するとバターが売場から消え、天候不順はたちまち野菜の価格に跳ね返る。自分達の食べるものを他国に依存している日本は、あちらの国が風邪をひけば風邪をひき、こちらの国がクシャミをすればクシャミをする。生命の根幹を他国に握られているわけである。 このところさすがに安閑としていられなくなり、相変わらず食い物のバカ番組を放送する一方で食糧自給問題を特集する番組も見受けられる。 随分以前、私もこのブログで、日本の食糧自給率がいわゆる先進国のなかで最下位、それもほとんど崖っぷち状態であることに触れた。一般的資料ではフランスが130%、アメリカ合衆国が120%で、この2国の食糧政策は他を抜きん出ている。今日の世界貿易状況下では、自給率50%であれば不安はないといわれる。ドイツは91%、イギリス71%、韓国が50%。そして日本は40%。 しかし日本の40%は現実を反映していないという見方もあるようで、実際は30%台ないしは28%。あるいはそれ以下という数字を示す意見もある。飽食と飢餓が背中合わせになっているのが日本の実際の姿だといえるかもしれない。 農林水産省は食糧自給問題をおろそかにしているわけではなく、むしろ真剣に取り組んでいるのであるが、この問題をさしたる重要問題ではないと一蹴する意見もないではない。問題は石油であって、たとえ戦争になっても、食糧はどうにかなるが石油はそうはゆかない、というのである。石油が問題なのはまったくそのとおり。だが、食糧がどうにかなるというのは、むしろ事の全体が見えていない証拠だろう。 今日、ガソリン価格が高騰しているが、これが食品その他の価格高騰に結びついているのは言うまでもない。生活必需品のあらゆるところに石油が使われており、ガソリン価格は物流経費に直結し、季節知らずのハウス栽培の燃料費に跳ね返る。日本人にとって食糧と石油はまったく切り離せないのだ。 「たとえ戦争になっても、食糧はどうにかなるが石油はそうはゆかない」という考えは、じつはかつて日本が大平洋戦争に突入していったときのその潜在意識にあったことである。いや、直接の動機といってよいだろう。昭和天皇語録を読むと、「石油はどうなる」と繰り返し述べている。 戦争へと進み入ったのみならず、軍司令部の愚かさは、兵隊の食糧を海外現地調達にまかせたことだ。現地調達できなかった場合のことなどまったく念頭になっかったかのようだ。とくに南方派遣軍は、ジャングルには豊富な食べ物が生っているなどと冒険小説のような幻想のもとに送りだされたという話さへ伝わっている。この幼稚さが、あの悲惨な兵達の大量死を招いた。敵に殺されたのではなく、自分達の愚かな司令部に殺されたのだ。あまりに悲しくて、笑いがこみあげてくる。 もしも戦争になったら・・・、ハハハハ、食糧自給率40%の国が、何を寝言を言っている。日本は自分達をまきこむ戦争のセの字も口にしてはならないのだ。それは夢物語ではなく、それこそが現実的な私たちの姿。・・・外交技術を磨かなければ。 というわけで、国語辞典から消えてしまった「春窮」という言葉だが、飽食の底には巨大ナマズのごとく横たわっているのである。

Apr 19, 2008

閲覧総数 12299

-

13

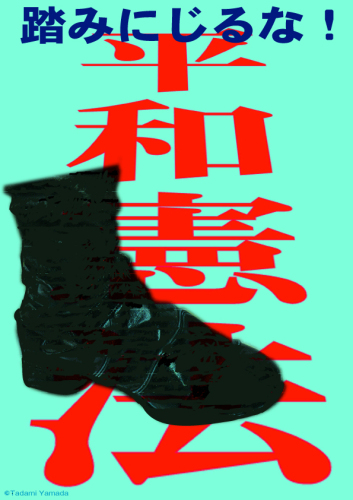

憲法記念日

May 3, 2025

閲覧総数 47

-

14

究極のグルメとは

午前中に新しい液晶テレビがとどき、設定もすんだ。画面がおおきいせいもあるが、やはり一段と鮮明な画像で迫力も十分。ことにDVDの映画を見てみると、ブラウン管では再現されなかった細部が蘇った。黒みがブラウン管とは断然ちがう。老母にせっつかれて購入したようなものだが、私のためにも溜め込んだDVDを見る楽しみができた。 さて、話を変えよう。 先日、古書店で購入した阿川弘之『食味風々録』と村井弦斎『食道楽』。ぼちぼちと読んでいるのだが、驚いたことに『食味風々録』の「牛の尾のシチュー」と題された章に、『食道楽』のことが述べられていたのである。その本が阿川氏の奥さんの嫁入り道具だったのだという。現在も所持されているとのことだが、春夏秋冬の巻4册、もちろん原本(明治38年刊、第34版)。阿川氏宅では戦後しばらく、この『食道楽』を実用料理書として奥様が腕を振るわれたのだと。 こんな両書の関連を知らずに、私は、著者名が「あいうえお」順に区分され、それぞれ別の書棚にあったのを、たまたま同時にみつけて購入した。おもしろいことだ。 村井弦斎『食道楽』については、先日、簡単に述べた。小説なのだが、和洋中の料理がみな詳しいレシピ付きで記述されている。阿川氏は次のように解説している。 〈表向きは文学作品、小説「食道楽」で、健啖家の文学士大原満君と、その友人の妹、料理上手な中川お登和嬢を主人公に仕立てた長い物語だが、あちこち拾ひ読みする度、 「此のへんのところ、お前よく勉強しといてくれよ」 女房に言ったのは、これを私が実用書と見做してゐたからで、「小説」と銘打った著者弦斎も、内心、厨房の役に立ててもらひたい気が充分あっただらう。〉 阿川氏が『食道楽』のなかにいったい幾つの料理がでてくるかを数えてみたところ、デザートを含めておよそ790種類だったそうだ。まさに奇書に類するといってもよかろう。 阿川氏はご自分で料理をなさらないのか。奥さん委せかもしれない。私は料理をするので、今後、読んでいるだけでは済まなくなり、弦斎の『食道楽』のなかのレシピを再現してみないとも限らない。 ところで阿川氏は「ひじきの二度めし」で、私はちょうど前日の夕食に「ひじきと人参と油揚の煮物」を食べていたのだが、その後におこったある事について、解答を下していた。これもまた偶然というか何というか・・・ ちょいと尾籠な話なのでお許しいただきたい。 私が「ひじき」を食べた後、ウンコに、消化されないままの「ひじき」が、そのまま排出されることに気がついた。これはどうしたことだろうと、私は自分の腹の具合を疑っていたのである。 阿川氏の話は、故向田邦子氏と対談した思い出なのだが、対談のテーマは「美味について」だったそうだ。互いに世に美食といわれているものの知識を競いあっていると、向田氏が、「ぢゃあ、これ御存知?」と持出したのが「ひじきの二度めし」。 「こちらの話は、もう少しお品が下るんですよ」と言って、向田氏が説明したのは、次のようなものである。阿川氏の文章をそのまま引用しよう。 「ひじきがやはり、食べても殆ど消化されずに、ちょっとふくらんだかたちで体外へ出て来ます。それを集めて、洗ってもう一度煮たのが『ひじきの二度めし』、本当かどうか知りませんけど、最高に美味しいんですって。昔、海べで暮してゐる貧しい人たちにとって、ひじきは大事な食べ物だったんでしょ。ただで手に入るし、おなかは充分くちくなるし、而も二度使へて、二度目の方が味が良いっていふんですから」 美食の話というのは、このあたりまで来ないとつまらない。こんにちの日本は、猫も杓子もグルメ、グルメ、と騒いでいるが、私には一向に興味がない。そんじょそこらの輩がグルメを気取ってみても、向田邦子氏の話には辟易してしまうのが落ちではあるまいか。しかし究極の美食とはこの話のようなものであろう。 とはいえ、私は「ひじき」が未消化のまま排泄されることをこの年まで知らなかった。腹の具合を疑っていたのだから、幼稚なものだ。とてもとても「ひじきの二度めし」に思いいたるはずはない。降参である。

Oct 21, 2006

閲覧総数 704

-

15

韓国民謡『アリラン』の歌詞をカタカナで

数年前にこのブログにカタカナで歌詞を書いた『釜山港へ帰れ(トラワヨブサンハンエ)』は、なぜか知らないが現在にいたるまで非常に多くの人がアクセスしていられる。チョー・ヨンピル氏が歌っていられるのを私が聴き取って書き留めた。韓国語の発音の難しさもあって、私が正しく聴き取っているかどうか心もとない。ブログに書くにあたって、日本でもヒットしたこの曲が、しかし原曲を編曲し、また、歌詞の真意とは異なることも示しておいた。 さてそんなことも踏まえて今日は韓国民謡『アリラン』の歌詞をカタカナで書いてみようと思う。日本でも多くの人が聞き覚えがあるだろう。NHKの歌番組でもキム・ヨンジャさんが韓国語でうたったり、日本語に訳してうたっていられた。島津亜矢さんとデュエットもされた。また西田佐知子さんもレコード録音されていた。 ところで韓国/朝鮮民謡として有名な『アリラン』だが、非常に多くのヴァリエーションがある。地方性というべき違いだが、京畿民謡としての古典的な形や京城アリラン、珍島アリラン、軍楽ヴァージョンやオーケストラヴァージョン、そして今や世界的な人気グループBTSが歌う『アリランスリスリ』など、おそらく数え切れない程の地方性がある民謡のようだ。もちろんそれぞれ曲調も違うしメロディーも少しずつ異なる。 そんなわけで、私は歌詞を紹介しようと言いつつも、どのヴァージョンがもっともオーソドックスなのか判断できないでいる。韓国語を知らずに私の耳だけをたよりにカタカナで書こうというのだから我ながらあきれる。しかし無謀承知でやってみるのも、あるいは将来への突破口になるかもしれない。 長々と前置きをした。それでは・・・ 韓国民謡『アリラン』 アリラン アリラン アラリヨ アリラン コゲロ ノモカンダ ナルリ ポリゴ カシヌン ニムン シンミド モッカソ パルピョン ナンダ アリラン アリラン アラリヨ アリラン コゲロ ノモカンダ チョンチョン ハヌレ チャンピョルド マンゴ ヒネー カースメン ヒマンド マンタ アリラン アリラン アラリヨ アリラン コゲロ ノモカンダ カージャ カージャ ホーソー カージャ ヘクサン トルニエエ ヘジョムロ カンダ【別ヴァージョンの歌詞。「白頭山」を遠望している】 アリラン アリラン アラリヨ アリラン コゲロ ノモカンダ ジョギ ジョサニ ペックトサ(白頭山)ニラジ * トンジ ソッタレド ッコマンピンダ 【*注】白頭山は「ペックトサン」と発音するが、つぎの「イラジ」と連音化して「ペックトサニラジ」と発音している。韓国語のパッチムと言う規則によるらしい。 A few years ago, I wrote the lyrica for "Return to Busan Port (Dorawayo Busanhange)" in Japanese kata-kana on this blog. And, I don't know why, the article is being accessed by a large number of people to this day. I listened to and wrote down Cho Ypng Pil singing. Due to the difficulty of pronouncing Korean for me, I'm not sure if I'm listening correctly. When I wrote it on my blog, I also showed that this song, which was a hit in Japan, but arranged the original song, was not what the lyrics really meant. With that in mind, today I'm going to write the lyrics of the Korean folk song "Arirang" in katakana. Many people in Japan would be familiar with it. In theNHK song program, Kim Young-ja sang in Korean ortranslated into Japanese. There was also a duet with AyaShimazu. Sachiko Nishida was also recorded on vinyl. By the way, "Arirang" is famous as a Korean folk song, but there are so many variations. It's a difference oflocality, but there are probably countless numbers suchas the classic form of Gyeonggi folk song, and SeoulArirang, Jindo Arirang, military band version, and alsoorchestra version, and now the world-famous groupBTS sings "Arirang sseurisseurirang". It seems to be a folk song with locality. Of course, eavh song has a different tone and the melody is slightly different. That's why I'm trying to introduce the lyrics, but I can't tell which version is the most orthodox. I'm amazed because I'm trying to write in katakana without knowing Korean. However, trying it recklessly may be a breakthoroug for the future. I made a long introduction. Then ... Korean folk song "Arirang" Arirang arirang arariyo Arirang gogaero neomo-eoganda Nareui beorigo gasineun nim-eun Sib rido mot gaseo balbyeong nanda Arirang arirang aarariyo Arirang gogaero neomo-eoganda Cheongcheonhaneul-en changbyeoldo manhgo Uine gaseum-en himangdo manhda Arirang arirang arariyo Arirang gogaero neomo-eoganda Karja karja horso karja Hexan tornier hjomuro kanda【*Lyric of another version. Looking at "Mt. Baekudu"from a distance】 Arirang arirang arariyo Arirang gogaero neomo-eoganda Jeogi jeo sani- Baegdusan(Mt.Baekdu)-ilaji Dongiseolddal-edo kkochman pindaTadami Yamada

Jun 11, 2021

閲覧総数 6770

-

16

これが世界だポスター

Jul 15, 2024

閲覧総数 44

-

17

二人静が若葉を出した

二人静が若葉を出した。 4月17日 午後2時 撮影。 ムサシアブミがついに大きな葉をひろげた。 4月16日 午前11時 撮影。

Apr 17, 2025

閲覧総数 38

-

18

仲代達矢氏が亡くなられた

仲代達矢氏が亡くなられた。享年92。 90歳を過ぎてもなお熱意をもって芝居に精進されていた。まさに「精進」という言葉がふさわしいように私は思う。 私が仲代達矢という俳優を知ったのは小学生の頃である。正確な年月は忘れたが、昭和30年か31年頃だった。母が購読していた婦人雑誌「主婦の友」だったと記憶しているが、そのグラビア頁に新進の俳優として颯爽とした青年の写真が掲載されていた。それが仲代達矢氏だった。記憶の中からおぼろげな影像として浮かんでくるのは、右脚を何かコンクリートの台上にのせ、大きな目でポーズをとっていた。 その後は三島由紀夫「金閣寺」を原作とした市川崑監督「炎上」(1958)、同監督の翌年の谷崎潤一郎原作の「鍵」、小林正樹監督「人間の条件」連作(1959〜1961)、そして黒澤明監督作品でお目にかかることになる。「七人の侍」の通行人の浪人としてチラリと。「用心棒」「椿三十郎」「悪い奴ほどよく眠る」「天国と地獄」・・・「影武者」「乱」。私はそれらを皆観て来た。 以下、思い出すままに・・・「切腹」「他人の顔」「上意討ち 拝領妻始末」「御用金」「華麗なる一族」「金環食」「鬼龍院花子の生涯」「ハチ公物語」 そして私の資料箱から1964年の日生劇場公演「ハムレット」のパンフレットを掲げて、仲代達矢氏のご冥福を祈ります。

Nov 11, 2025

閲覧総数 31