PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

まだ登録されていません

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: カテゴリ未分類

本ブログは、2011年にスタートし、今回で約1160回になります。私は高齢になり、城めぐりができなくなり、継続が難しくなり ました。そこで、今回のブログで最終回とし、あと1カ月後には、閉じることにしました。毎日、数百の人びとのアクセスがあり、

ありがとうございました。

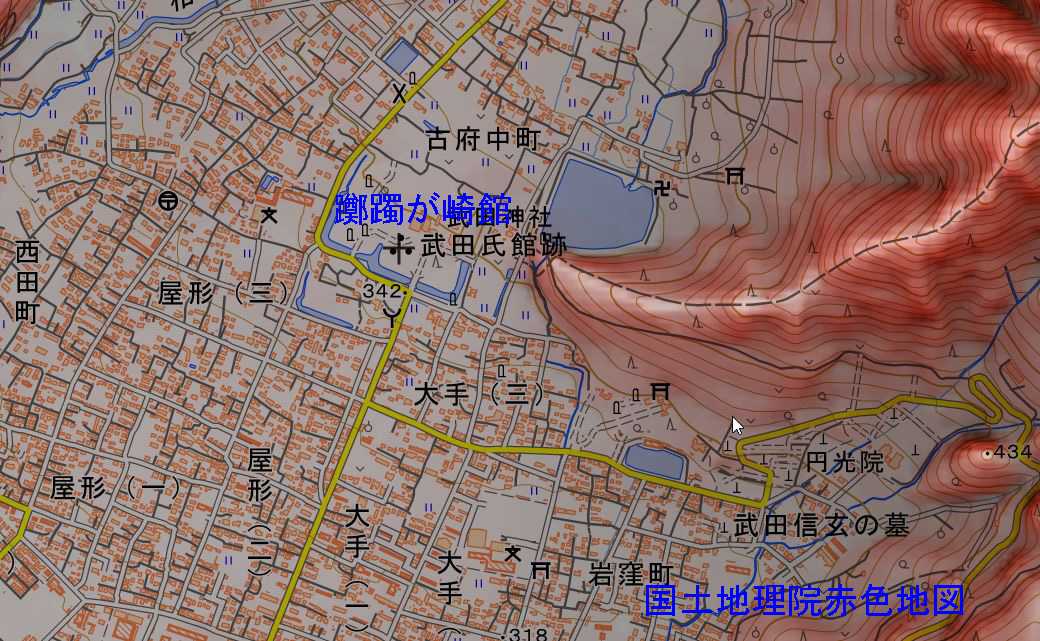

躑躅ヶ崎館主郭には、大正8年(1919)に武田信玄を祀った武田神社が創建され、特別名勝御嶽昇仙峡とともに甲府市を代表する

観光地として、連日多くの来訪者で賑わっている。境内地となっている主郭は、一面平坦に造成され、神社関連施設が整備されて

いるが、周囲に目を向けると、土塁や堀は良好な形で保存され、拝殿脇などに当時使用されていた井戸が残るなど、戦国時代の面影

を留めている。武田神社としてのイメージが強くなっているものの、昭和13年(1938)には「武田氏館跡」の名称で国史跡の指定を

受けている。甲府市では平成7年度から継続的に史跡整備事業を実施し、東側に位置する大手では一部が史跡公園として整備されて

<遺構>

武田神社が鎮座する主郭は、幅約20m、高さ約12mの土塁と幅16mの堀で区画されている。土塁や堀に関しては、神社参両側

の石垣改修工事に伴う発掘調査で南土塁の断面を確認しているが、既存の土塁内から小規模な堀跡と土塁跡が検出された。大手土橋の

調査での既存の大手虎口の内側から石積みを伴う一回り小さな規模の土橋や堀跡が検出されたことから、初期の主郭は、現在の規模

に比べて一回り小さかったことが判明している。内部構造は、これまでに行った発掘調査によって、武田神社境内として平坦な地形

となっている現状とは大きく異なり、屋敷地全体が扇状地の傾斜を利用した南北三段構造の区画で構成されていたことが明らかに

なった。現在、能舞台正面に広がる芝生広場の約2.5m下からは、武田時代の立石と池泉を有する庭園が確認されている。池泉部分は、

武田氏滅亡後に空堀と石塁が築かれたため、全体の形状等は定かではないが、池の化粧に用いられたとみられる青と白の玉石を敷いた

州浜の存在を確認している。こうした遺構の存在から、躑躅ヶ崎館主郭の南側は庭園空間として利用されていたと考えられ、観賞

するための建物群が隣接して配置されていた可能性が高い。大手門史跡公園整備前の発掘調査によって大手門の防御施設として築かれて

いた馬出の構造や変遷が明らかにされている。発掘調査以前は、大手門正面を遮る棒状の土塁が存在し、城郭研究者の間では武田期

の馬出土塁と考えられてきたが、発掘調査の結果、土塁の正体が織豊期の自然石野面積みの石塁であることが明らかとなった。

検出された大手石塁の形状はL字形であったが、北側は後世の開発で消滅したことが明らかになり、古絵図に描かれているとおり、

本来は大手土橋を囲むようにコの字形であったことも確認された。大手石塁は、旧地形に即して構築され、館跡内側に二ヵ所の階段

が設けられていた。構造的にも石塁単体での防御施設ではなく、長屋門など構造物の基礎であったと考えられる。大手石塁の下層

からは、角馬出状の堀が検出されている。断片的な調査で時期や全体像は不明であるが、少なくとも大手石塁や惣堀土塁に比べ、

一段階古い遺構であることが判明している。主郭虎口に残存する虎口と類似した形態が想定され、大手と北虎口が同時に整備された

可能性があることから、主郭の虎口にはある時期に角馬出が備えられていたとみるべきであろう。虎口構造としてもっとも古い時期

では丸馬出に伴う推定全長30m、最大堀幅約4m、深さ約2.5mの三日月堀跡が確認された。築造時期は現時点で確証を得られて

いないが、変遷順序や出土遺物からみて16世紀後半と考えられ、少なくとも勝頼段階には館大手には丸馬出が整備され、武田氏館

の機能も中世的な方形居館から城郭へ徐々に変貌しつつあったことがうかがえる。また、馬出の変遷とともに大手東側一帯の構造も

徐々に明らかになった。大手石塁またはその下層の角馬出が形成された武田氏滅亡後に、館の東の外郭線を形成する堀と土塁が

構築され、梅翁郭と類似した出構え状の郭が形成されたことが確認された。そのため、既存の史跡整備は、大手石塁を始め、すべて

武田氏滅亡後の姿で統一している。主郭西側には土橋で凍結された西郭がある。郭内は大小三段の平場が形成されており、南北には

枡形虎口が構築されている。枡形虎口は、館の出入口である虎口全体を土塁で四角く囲って一升枡状の空間をつくり、内外二ヵ所に

門を設けて防御する虎口形態である。北側の虎口空間は、東西約16m、南北約12.5mの規模を有し、外側に位置する一の門跡と内側に

位置する二の門跡がある。味噌郭側から土橋を渡って西郭へ入る一の門跡の通路幅は、約2.2m、奥行きは約2.6mと非常に狭い間口

であり、大軍で攻め込まれないよう工夫されていた。門跡両脇は、西側が低い土塁で、東側は低い石塁であったことが古絵図や発掘

調査で確認されている。土塁・石塁ともに基底部のみ検出されているが、現在は、1部を復元している。通路部の発掘調査では西側

から門跡の礎石四枚を検出している。既存石垣との位置や礎石の間隔が異なるやめ、二度の建替えがあったと推測される。内側の

二の門跡では、土塁先端部から突き出るように積まれた石垣がある。野面積みで加鏡石状に石を立てる積み方が多用されているため、

石垣の強度より大きさを誇る意匠を優先させた構造と考えられる。二の門跡の石垣下層では、虎口石垣と軸線を違えながら重複する

形で六石の門礎が検出されている。門の規模は、礎石の中心から幅約3.4m、奥行き約3.7mであり、開口に対して奥行きが長い形態

の門であったと推測される。長軸には根太を据える地覆石列があり、その後の追加調査で新たに南側の通路内でも根太を受ける石列

が確認されている。類似した形態と門構造を持つ枡形虎口は、新府城乾門にもみられることから、武田氏の築城技術の一つとみて

間違いなく、ある程度規格化されていたと考えられる。平成24年に修理工事を行い、壊されていた枡形土塁や消滅していた一の門

西側の土塁を復元するなど当時の姿に修復し、武田氏の築城技術が体感できる空間に整備している。

<歴史>

甲斐源氏である武田氏は、中世を通じて甲斐国を安定支配してきたと考えている人も多いだろう。しかし、武田信玄の父

武田信虎が甲斐国内を統一する以前は、各地に有力な国衆が割拠し、上杉禅秀の乱に加担した守護武田信満の敗死以降、武田氏の

影響力が後退すると、有力国衆がたびたび隣国の領主と結んで武田氏に反攻を繰り返していた。武田氏の勢力基盤も鎌倉時代からの

本領であった石和から甲府盆地東部地域に限定されており、守護館も代替わりとともに国府周辺の所領内を流転する不安定な状況が

つづいていた。武田信虎が若干14歳で家督を継いだ頃は、父武田信縄と守護の坐を争っていた叔父の武田信恵にそれに加担する一族

や国衆、隣国の今川氏と対立関係にあった。不安定な情勢の中で、信虎は永正5年(1508)に武田信恵とその一族を滅ぼし、次いで

郡内地域の小山田氏や甲府盆地西部の大井氏、北部の今井氏ら反守護勢力を屈服させ、守護の権力基盤を確立した。

武田信虎の居所は、父信縄から引き継いだとみられる石和も川田館を本拠としていたが、永正16年(1519)に勢力基盤であった

甲府盆地東部から中央北部に位置する躑躅ヶ崎の地に館を移転した。この本拠移転は、従来の代替わりに伴う守護館単体の移転に

止まらず、家臣や国衆を強制的に館に周囲に集住させる政策を打ち出したことで、一国を統治する守護体制を確立させ、新たな甲斐

府中を開くことを目的としていたことに大きな意義があった。信虎が築いた館は、甲府盆地北部の山塊を源流とする相川が形成した

扇状地開析部の標高約350mの南向きの緩傾斜上に位置している。一般に「躑躅ヶ崎館」と呼ばれているが、相川扇状地東縁に連なる

竜華の峰南端部から半島状に突き出した尾根は、「躑躅ヶ崎」、あるいは「花岡山」と呼ばれていたことに由来する。三方を山に

囲まれ、西に相川、東ニ藤川が南流する天然の要害を形成していた躑躅ヶ崎の地は、主要街道が集中する甲斐国の中央に位置し、

領国全体を統治する上でも適した環境下にあった。

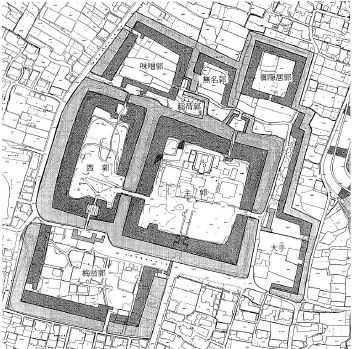

現在の躑躅ヶ崎館跡は、一辺200m四方の方形単郭の主郭を中心として周囲に附属郭群が取り巻いている。「甲陽日記」によると、

武田信虎による新館造営は、永正16年(1519)8月15日に鍬立を行い、12月20日に川田から移転しており、甲斐国平定直後の信虎の

動員力と約四ヵ月の造営期間などを考慮すると、初期の姿は方形単郭の主郭のみであったと考えられる。その後、天文年間の二度

の火災をへて武田氏館の整備は進み、天文20年(1551)には武田信玄の嫡男、武田義信と今川義元の娘との婚儀に伴い西郭が新造

された。西郭は、東西100m、南北200mと主郭の半分の規模で、「西館」と呼ばれていたようである。北側には味噌郭、稲荷郭などが

増設され、武田信玄・勝頼の時代に附属郭群も含めた館機能の拡充が進んだものとみられる。武田信玄の死後家督を継いだ武田勝頼

は、天正9年(1581)に真田昌幸らに命じ、韮崎に新府城を築いて本拠の移転を行った。新府城移転にさいして躑躅ヶ崎館の庭園の

樹木は切り倒され、滅亡直前も籠城には耐えられない様子であったことが「甲陽軍艦」などに記述されていることから、躑躅ヶ崎館

の主な建造物は、すべて破却されていたと考えられる。

<関連部将>武田信虎、信玄、勝頼、平岩親吉、羽柴秀勝、加藤光泰</関連部将>

<出典>甲信越の名城を歩く 山梨編(山下孝司ほか)</出典>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.