全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

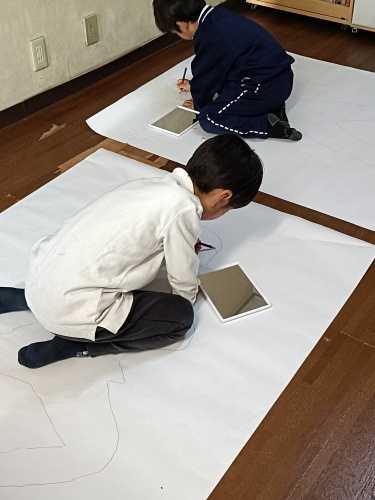

書き初め練習

何年ぶりかで、このテーマを書きますまた、ぼちぼちと書いていけたら…と思っています。あさがお学級では、12月の声を聞くと始まることがあります。それは、書き初めの練習~~たぶんご家庭では冬休みのいや~な宿題の代表だと思います習字道具を出すのは大変だし、せっかく大掃除したお部屋も汚れそうだし…いやですよね…きっと。でも、子ども達は、既に冬休み前から頑張ってます。学級では、『お習字!』といえば『8点セット!』と子ども達が反射的に反応するくらい繰り返し教え込まれている必ず自分でセッティングするお道具(笑)があり全員でその8個を確認したら、各自でそれをセットします。そこまでが第一段階セットが終われば、既に10分以上が経過しています。しかし、通常級なら書き始めてからが学習かもしれませんがそこは、生活重視の支援級。自分の目で必要なことを確認しながら、自分で決まった場所にセッティングするのも大切な勉強。各自準備が整えば、『できました~!』の声で、先生に確認してもらいます。OKが出たら、ゆっくり丁寧に、字形を確認しながら、子どもによっては必要なサポートを行いながら少しずつ書いて行きます。書き初めの最終段階は、『書き初め展』うちの学校では、各学年ごとに書く言葉が決まっていて、あさがお学級もそれにならいます。なので、高学年とはいえ、平仮名段階の児童も、突然のように書き初め用の漢字が必須になります。これ、毎回、イマイチ納得出来ないんです。なぜそこまでして、同じものを『書き初め展』ではお見せしなければならないのかでも、そんなこと、意にも介さず、今年も子ども達は頑張っていました。平仮名しか書けない子にも『新春の光』や『緑の大地』なんていう画数バクハツの難しい字をひとつひとつの文字の読み方、書き順、指でのなぞりなどを教えながら、徐々に徐々に、筆と墨に移行して行きます。教室中に漂う墨汁の香りと、なが~い半紙のさばきかた(笑)に子どもと右往左往する時間が増えてくると、『ああ、今年ももう終わりなんだな~』と感じます。あともう一回の練習でおしまいだよ~。今回も、みんな、がんばりました!!

December 14, 2009

コメント(0)

-

超久しぶりに

覚え書き程度ですが、久しぶりにブログを書いてみる気になりました。お仕事はその後もずっと以前と同じ、支援級でのサポートです。数年前に書いた自分の日記を読んで、あの頃の時間がよみがえりました。また、いまは前より少し状況も違いますし、ちょっぴり成長した視点でお仕事がんばってます。

December 13, 2009

コメント(0)

-

支援級らしい宿泊合宿準備

行事満載の2学期なのでお子さん達も何かと大忙しですね。学校全体、学級全体が次々訪れる行事の準備日程や本番に振り回され、時間割通りの落ち着いた日常生活を送ることが難しく、発達に少し凸凹のあるお子さん達にとっては、なにかと辛い時期です。こちらのサイトでも『運動会』の報告を良く目にしますが、勤務校では、運動会は5月に既に終了しています。次なる目標は『音楽会』です。そして、その音楽会に向けてのことを書こうかな~と思っていたら、大事なことを忘れていました。『宿泊合宿』です!!!勤務校では、宿泊研修としては、高学年が学年行事として行う宿泊合宿(夏)、修学旅行がわりの研修合宿(夏)、任意参加の夏のキャンプ(夏)、そして、所属する自治体の主催での支援級が集まって開く宿泊合宿(秋)などがあります。今回は、来週から行われる、同じ自治体の支援級が幾つか集まって行われる宿泊合宿の準備の様子を書きたいと思います。参加するのは4年生以上。なぜ4年生以上かというと、学校として通常級と一緒に行われる合宿は、5年生から。それより1年早く支援級の子ども達には合宿を経験させ、すこしでも見通しをもって、学年全体の合宿に参加できるようにするためだそうです。ですので、5年生で行われる合宿場所と同じところへ毎年行くのが通例です。学年の合宿では、通常級と一緒ということもあり、あまり事前学習に時間数は割かないのですが(もちろんそれだけでは不十分なので、支援級だけで勉強は重ねて参加します)、この合宿の事前学習は、生まれて初めて親元を離れる子もいるため、子ども達が合宿ということに恐れや緊張を抱くことがないように、丁寧に、ゆっくりと行われて行きます。2学期に入ってすぐくらいから、昨年の様子のビデオをみんなで見たりパソコンのスライドショーで流したりします。まずは、行った場所や泊る場所を、2回目以降の子たちが、ゆっくりと思い出せるように。また、初めて行く子たちには、楽しい場所に行くんだと、いうワクワク感を持ってもらえるように、楽しかった思いで話などを交えながら、お話を進めて行きます。いわゆる『しおり』を利用した学習ももちろん行うのですが、最初から『しおり』をドーン!と手渡してしまうと、自分の気になるポイント(食事の内容が気になる子、誰と同じ部屋かが気になる子、バスの座席表にハマる子など)に一直線に注意が走ってしまい、こちらが伝えたいことを話そうと思っても注意力が散漫になってしまうために、(このあたりが支援級らしさだと思うのですが)『しおり』はその日の事前学習に必要なページだけを一枚もらい、学んだことをきちんと記入し、先生にチェックしてもらったら、再び回収します。事前学習を重ね、一通り学んだら、今まで記入したページを自分で番号順に並べて、製本テープで製本し、カンペキに記入済の『しおり』を完成させます!!↑この方式だと、子ども達は一つ一つの項目に集中できるので、きちんと話が聞けます。また、指導側も、目の前の一枚のプリントに記入されている内容をチェックすればよいので、記入漏れや書き間違いなどの見落としがなく、全員がスムーズに内容を把握出来ます。もちろん保護者には、保護者向けの説明会も開かれているので、子どもの『しおり』の『記入漏れ』程度(笑)にお困りになる親御さんも少ないのですが、自信を持って「間違いがない!」といえる『しおり』を作ったことで、自分で準備する意欲がどんどん涌いて来るようです。次回は、荷造り編をお届けします。(>のんびり待っていて下さいね)

October 9, 2007

コメント(1)

-

音楽会練習スタート!

気が遠くなるほどブログを更新していませんでしたが、もしこんな亀ブログにいまだご訪問してくださっている方がおいでになりましたら、本当にごめんなさい。久しぶりのスロー更新です。簡単に書いておくと、遠方に暮す父の容態が悪かったのですが、現在、幸いなことに快方に向い、ついに歩行訓練や生活作業訓練まで始められるほどに回復しています。ここに至るまで、本当に600キロの道のりを最初は泣きながら、最近は居眠りながら(笑)幾度も幾度も往復し、その度に少しずつ回復していく父に逢うことが出来て、本当によかったです。今も週末はほとんど戻っていて、単身赴任モーレツサラリーマンのようなハードな生活です(涙)。私の子ども達にも本当に迷惑をかけていますが家族みんな頑張ってくれていて、幸せを感じます。夏休みが看病のピークでしたが、新学期を迎え、仕事のほうも順調にスタートできました。父の事があったので、不安もありましたが、先生方が本当に申し訳ないくらいご配慮下さり、看病に戻る日程をきちんと確保して下さった上に、「これははるかさんのお身体のため」と更にお休みを下さって、体力的にきつい往復なのですが、なんとか身体を壊すこともなく、仕事に向き合えています。そして、周囲のそんな心遣いが嬉しくて、出勤している間は、全力で頑張っている今日この頃です。ブログをあちこち巡回すると、今は運動会シーズンのようですね。勤務校は、運動会は5月に終了し、今は音楽会に向けて頑張っています。例年、あまり子ども達に無理はさせない方針で、日頃から演奏出来ているような曲や歌で、当日に向けて仕上げていく感じだったのですが、今春異動してこられた先生が大の対外的行事好きで(とほほ)、見たことも聴いたこともない曲をセレクトされ(しかも3曲~)、子ども達と共に「当日までになんとかなるのか!」と私たちも半ばパニクっています。当然のことながら、行事に向けて時間割変更や教室移動も多くなってきて、子ども達の状態は崩れがち。それに加えて、この連休続きです。夏休みから戻ったばかりで、ようやく学校のタイムテーブルに馴染んできたらお休み(しかも連休)に次ぐお休みで、学校に戻って来る度に、状態が落ちている子が相次ぎ、正直大変です。でも、相次ぐ休日に家族とたくさんお泊まりにいったり、楽しいお出かけをしている話を子ども達から聞くのは本当に楽しいです。目がキラキラしてるんですよね~。今、子どもと家庭の悲しいトラブルを色々聞くことも多いですが「うちのクラスの子たちは、家族から愛されて育ててもらっているんだな~」とほのぼのしてしまいます(笑)。音楽の指導はなかなか骨が折れることがおおいですが、ゆっくりゆっくりできるようになっていく過程は本当に素晴しいものがあります。本番は、緊張や体育館の広さに圧倒されてうまくいかないこともあるのですが(涙)、練習中の一生懸命な瞳はどの子もステキです。大音量の上に様々なパート練習で雑多な音が混じりあい聴覚過敏系の子には辛い時間なのですが、涙を浮かべながらも逃げ出すこと無く楽器に向う姿に「成長」という柔らかな2文字が私には見えます。これからも、ゆっくり更新して行きます。どうかお許し下さいませ。

September 22, 2007

コメント(4)

-

明日が来る幸せ

お久しぶりです。本当にいつも全然続けられないブログでごめんなさい。先月の某日に父が手術を受ける事になり、看病や付添いのために実家に戻ってきました。手術自体はさほど困難なものではなく、術後3日くらいはたいへんだけれどその後は2週間もあれば退院できる、と聞いていたので、私は、一週間程度の見込みで実家に戻りました。父は術前は本当に元気で、入院前日まで普通に会社に出勤し(70過ぎていますが、専門的な仕事をしているので、いまだに勤務しています)夜は毎日の日課である1時間のウオーキングを楽しんで、翌日、入院しました。そして、「わるところをパパッと取っちゃって来るよ」と笑顔で手術室に入っていきました。ところが!です…予定時間6時間から8時間と聞いていたのですが、予定時間を過ぎても父は手術室から出てきません。ようやく「ご家族の方、ICUに来て下さい」と呼ばれたのは、手術室に入ってから、なんと12時間後でした。「なにかが起きたに違いない」そう不安を抱えながら、母と姉と一緒にICUに向いました。私たちの心配のレベルを遥かに上回る状況がそこには起きていました。なんと父は、術中に、(偶発とはいえ)医療トラブルで、予想外の状態に陥り、腹部だけの手術だったはずが、脚にまで重篤なトラブルを引き起こしており危篤ともいえる状況になっていました。家族の誰もが、正直に言って、さほど大きな手術だと捉えていなかっただけにまず、父のこういう状態を受け入れることができず、でも、目の前には幾つもの管につながれ、人工呼吸器でやっと息をしている父が横たわっていて本当に驚きと悲しみと、辛い辛い時間が続きました。そして、父は退院予定だった日にも、まだ意識はなく、術後の状態にさらに腎臓が悪化したとのことで、人工透析の機械までつけられてもう自分の力では生きていないような、まるで劇画を見ているような可哀想な状況でした。さらに時間が経ち、自力呼吸が戻り始め、他の数値も若干上向いて術後20日が過ぎてようやく人工呼吸器がはずされました。それでも、意識は戻ってきません。さらに数日かかって、ようやく目が開きました。話し掛けると、少し反応します!!嬉しかったです。どういう状況になろうとも、父が生きてさえいてくれたらそう思っていました。でも、父が目を開けて、私たちのほうを見てくれているのが分かった時、「ああ、父と話がしたい」そう思ってしまう贅沢な私がいました。さらに数日が経ち、少しずつ父と話ができるようになりました。でも、長く人工呼吸器が肺の近くまで深く挿し入れられていたために気道や声帯までが腫れ上がり、浮腫となって、明瞭な言葉を父から奪っていました。今度は、この喉の腫れが引くのをひたすら待つ日々です。そして、さらに数日。今日、父の話している事の大部分が分るくらい話が明瞭になってきました。意識が戻ってからは、長く眠っていたためにボケが突如始まっていたりなにか意識障害が起きていたらどうしよう…と家族で心配していましたがいまのところ、父の応答にはおかしな部分はなく、一安心しています。ただ、自分自身がこのような長期間を眠っていたこと、手術のトラブルが起きた事腹部だけでなく脚に大きなダメージがあること、など、今後の生活に響いてくるであろうことには、誰もふれないようにしてるために、これからは、その部分をどう父に受け入れてもらうかが、家族の大切な課題になりそうです。というわけで、今だ、父はICUにおり、私は看病のために、実家とこちらを行ったり来たりしています。距離にして600キロ離れています。日帰りは不可能。子供達が小さければ、実家に連れていくのですが、こちらで、各自のやらなければならないことがあり、仕方なく、子供達とオットに家事一切を任せて、私は心身共に疲れ切っている母と父を支えるために、実家にほぼずっといる状態が続いています。不幸中の幸いだったとも言えるのは、このことが学校がお休みのこの時期に起きた事。お蔭で、仕事を疎かにする事無く、思う存分、父にも付添う事ができるし、私の子ども達も、学校生活がないので、なんとか家事と勉強を両立させて頑張ってくれています。元々、非常に仲の良いきょうだいだったのですが二人とも1日に何時間もの通塾や講習を抱えながらも、一層、協力して、家事を黙々とこなしていて、それを上手く支えてくれているオットも含めて、家族にも感謝感謝の日々です(>子供達の学校の宿題が進んでいないことには、今回は目を瞑ってます(笑))。父も随分経過が良く、来週には個室に移れそうだということですし、学校が始まるまでには少し目処が見えてきそうで、ホッとしています。まだ、歩けるようになるか?社会復帰できるか?というあたりは非常に難しいのですが、命が助かれば、きっと前を向いていける日も来ると信じています。こちらを懲りずに訪れて下さる皆様には、ご訪問も返コメもする余裕がなく本当に義理を欠いた人間になっていますが、このような事情がある、ということで是非とも大目に見てやって下さい。よろしくお願いします。面会と面会の隙間に、↑これだけ、ようやく書けました。ちょっとホッとしてます。では、次にはさらに元気な父を報告できるように、看病頑張ってきます!!

August 12, 2007

コメント(1)

-

言えなかった…

先日、私の子どもが通う学校の保護者の方々と一緒に食事する機会がありました。その時、私がこういう仕事をしていて、子ども達がすっごく可愛い!という話をすると、あるママが私に尋ねました「ねえ、私は幼稚園で英語を教えているんだけど(幼稚園教諭ではなく放課後のお稽古教室を担当しているとのことです)、最近、そういう子が7、8人のグループに1人くらいいて、本当に困ってる。なにを教えてもぼんやり窓や天井を見つめている子、指名されるのが待てずに勝手に話す子、少しも座っていられずウロウロして、それだけならまだしも、お友だちにちょっかいばかりかける子。幾度注意しても直らないの。親はそういう子(障がい云々ではなく、とる行動や性格のこと)であることに気づいてるのかな?何が教えて欲しくて、英語教室に入れてると思う?やさしく言ってるからなめられてるのかな、と厳しく接すると親から大クレームの上に教室を退会した子もいるし…。私まで園から「親からクレームがきたので注意して下さい」と叱られて…すっごく迷惑なんだけど、どうしたらいいの?」等々う~ん。有名ホテルでの会食の最中、そのママは私にその話を聞いて欲しいらしく延々と話し続けます。困りました。穏やかに聞く耳を持つママになら、私もあれこれアドバイスしたいところなのですがこのママ、驚くべき高学歴、そして海外でバリバリとキャリアウーマンをなさっていた方で、なにがどうあってもご自身のすることに自信があって、人の意見など受け入れられないママなんです。黙々とお話を伺いつつ、お食事もメインを通過し、デザートに移る頃ようやく、私にも話ができるチャンスが訪れました>相談が長い長い…(笑)まあ、これは相談というよりも、多分、ご自身がそういう子を担当することで、その指導の難しさから園側や保護者側からクレームを受けることがよく起きていて『ご自身にクレームがつく』ということが許せない、ということのようでした。あまりに話が長くて、こちらの返答も漠然としてしまったのですが、彼女には、以下のことを伝えました。・彼女は英語の勉強についてこられない子を「こういう子をLDっていうんでしょ」というので、それは違う、ということ。まだ園児だし、成長の過程で落ち着きがないだけで、今後変って行ったり、指導者が変ると、全然違う態度になるかもしれないこと(>ここを強調したかったんですが…(笑))。そして、もしその子達が発達障がいなどのグレーゾーンの子たちに近い存在だったとしたら、もう少し授業に工夫をしたら反応が違って来るかもしれない、ということ(具体例も幾つかあげてみました)。・彼女は『そういう子なのに親がお教室に入れるのはものすごく疑問だ』と憤慨していました。私は本当に悲しくなりましたが、敢えて言ってみました。「あなたは、その子のお家の方に「なぜ英語教室を選んで下さったのか?」という理由を聞いたの?」と尋ねました。でも、彼女は直接はなにも聞いておらず園側からのその子の個性にうまく対応するための指導に関するアドバイスもなかったようです。要するに降園時間後のお預かりの一端らしく、親は曜日さえあえば、なんの教室でも構わないのでは?という感じでした。私は「週に一回45分しか会わないのに、それだけ情報がないのは大変だったね。」と彼女の置かれた状況にも寄り添ってから「発達障がいがあるかもしれなくても、親からしてみれば愛するわが子なんだから成長著しい幼児期に色々なお稽古ごとや経験をさせてあげたい、っていうのはごくふつうのことなんじゃない?その子が少しでも英語に興味を持ってくれたり、少人数で指導を受けることで英語を楽しめるかも、というような、トライする気持ちもあると思うよ。ただ単に親がハネを伸ばしたいだけのために、高い月謝を払う人も少ないんじゃないかな?今は「しまじろう」とか「英語で遊ぼう」とか視覚英語教材もふえてるからそういうのを家庭では子どもがすっごく楽しんでいて、「この子は英語が好きかも!」と思って、入れてる人もいると思うよ。たとえば、授業で音声の復唱だけだと興味を示さなかったり、覚えてなくても、視覚から、絵カードやスキットのイラストなどを見せることで、集中できる子はいる?黒板に今日の流れとかを簡単に示してあげてる?一つのクラスにあなたが困ってる子が1,2名なんだったら、その子の得意不得意はわかってる?」話しながら、幾つか反対に質問してみました。でも、彼女の答えは「私は英語教室に雇われていて、そのカリキュラムをこなさなきゃならないわけ。だから、そんなセオリーにないことをしてあげることはできないわ。それに、落ち着きがないことや、ついて来られないことにイライラして、そんなその子たちの「できること」と「できないこと」の区別を観察したりすることなんて、したことないわ。」でした。なにを言っても無駄かな…と思いつつ、「個性や特性を見極めていけば、それをうまく引き出して、授業を成り立たせていくことは可能だと思うよ。カリキュラムは決まっていても、1日のなかでその手順までは決まっていないでしょ。ちょっと長めや難しめのプログラムでその子の集中が途切れそうになったら、今度は、その子の好きなプログラムで注目を取り戻す。うまくがんばったら、最後はわ~っと発散できるようなダンス!みたいに、工夫してみたら?」と言いました。そして「保護者が授業についてこられていないことに気づいていないから、私が教えてあげたら「そういう子なんですっ!」とキレられて驚いた」という点に関しては「日々育てているし、保育参観もあるだろうし、他のお子さんもみていれば全く気づいていない、ということはないと思うよ。ただ個性なのか、成長の過程なのかもっと別の問題があるのかは、なかには「いまはまだ向き合いたくない」と思ってる人もたくさんいると思うから、そういう点を「お母さんは知らないと思うけど…」と上から目線でモノを言われたら、辛くなったり、怒り出す人はいると思うよ。そういう、あなた自身が本当に困ってる時は「~な時に、ご家庭ではどういう対応をなさってますか?」とか「~な様子ですが、ご家庭で為さる時は、お子さんはどういう感じですか?」とか「どんな英語をおうちで話したり、歌ったりしてますか(得意や好きをみつけるため)」とか「お子さんを理解したい」という別の視点からお尋ねしてみたらどう?最後に無理だろうな…と知りつつ言ってみました。「もっと知りたかったら、指導の参考になる本とかお貸しするわよ」彼女は、ある部分は納得し、感心し、そして、ある部分は、ここには書けないような台詞で笑い飛ばしてました。時間がなかったのと、レストランでのコース料理の最中というタイミングもサイアクでうまく私もお話できなくて、ちょっと後悔しています。「ついてこられないなら、まわりの子にも迷惑だし、向いてないんだから、やめればいい。」そう言い放つ彼女とそれに賛同する周囲のママたち。そっか、周囲の社会はこういう理解だったんだ…。頭では少しは分かっていた部分もありますが私が働く世界では、あまりそういう部分に気づく機会はなく、周囲のあまりの理解の低さと指導する立場でありながら、指導方法を相手によって工夫することよりも先に『困った子とその親』を責めてばかりいる言動に、困惑しました。もう2度と会うこともない方なら、もうちょっとテンション高く言うことも可能だったのですがなにせ相手は子どもを通じての長いおつき合いをしている方で、やんわりと否定や修正を重ねて行くことしか選べなかった自分が情けないです。お稽古は指導者を念入りに吟味して習うこと。そして、指導者は、教わる子どもの特性をしっかりと見極めて、子ども達が学びやすい場を一生懸命提供すること。当たり前のことですが、難しいんですね…。【おわび】実家に病人が出てしまい、手術することになりました。幸い夏休みなので、看病のため、しばらく単身で実家に戻ることにします。当分のあいだ、更新や返信はできなくなります。ごめんなさい。

July 19, 2007

コメント(1)

-

学校の給食風景 Part2

【2】当番の仕事全員が白衣を着たら、仕事に分かれます。・給食の載ったワゴンを給食室まで取りに行く ・配膳台をふく →残りの子はワゴンの到着を待つ【ワゴン到着】・自分の持てるものを配膳台に運ぶ(お箸しか入っていない小さいカゴから、熱い汁ものの入った重いバケツ状の容器、食器類まで、たいてい大小あわせて10個くらいの運ぶものがあります)←小さな子、力の弱い子にも、場合によっては指導側が手伝いながら、必ずなにかを運ばせるようにしています。ちなみに落ち着きなく飛び廻る系(笑)のお当番さんも、ガッツリ連れてきて、きっちり運んでもらいます。大切な共同作業ですからね~。・食器におかずなどを入れる勤務級は、配膳台まで各自がお盆を持って給食を取りにくるシステムです。でも、すぐに全員に取りに来させると、お当番の子たちは慌ててしまって、失敗につながり、自己評価を下げるなど別の面でも大変なので、まずは、ゆっくり今日の手順を把握させることに取りかかります↓。まずは「みほん」を指導側が見せて、1人分の大体の量を教えます。次に「れんしゅう」で、お当番の子たちが自分の役割のおかずなどを数人分作成して、指導側に「ごうかく」かどうか見てもらいます(適量を入れるのがどうしても困難な場合や、クールダウンできないまま熱いものを入れる担当になってしまった、などで危険な場合は、この時点で他の当番さんと役割を交代することもあります)。この「れんしゅう」により、数人分のストックが出来上がったところでやっと、もう待ち切れない当番以外の子ども達を呼んで、整列してもらいます。お盆と箸やスプーンを各自で取ってもらいながら、前に進んで行ってもらい当番がおかずを入れた食器を、自分の前に来た子のお盆に置きます。1~6年生まで、学年により食べる量が違うため、おかずなどの大きさや個数もきめ細かく異なっています。パンの大きさだって、ぜんぜん違うんですよ~!お盆を持って取りに来た子の学年により、サイズや量を間違えないように入れてあげます。これは、かなり集中力が必要!もちろん指導側も横について、間違いがないように、さりげな~く目を光らせます(笑)。また、並んで給食を受け取る側の子ども達も結構大変です。お盆の上には、牛乳瓶、大きいおかず、小さいおかず、パン、デザートなど複数の食器が載りますから、相当重くなりますし、お盆の持ち方が悪いとなだれを起こし、一気にぜ~んぶ手元から滑り落ちます(涙)。先日も、お盆を持っているにもかかわらず、鼻をかこうとして片手を離しガッシャーン…といってしまった子もいます(号泣)。お盆からの食器崩落事故(4月に多発)を防ぐために配膳側だけでなく、受取り側にも、常に指導者がサポートにまわり、危なっかしい子には手を添えたり、散漫な子には声を掛け続けたりして、お盆と共に座席に座るまで、注意力を失わせないように気を配ります。ちなみに、使用している食器は陶器製で、聞くところによると、かなりの高級品。てざわりや、口にした感触もよくて、ナイス!なのですが、当然、落とすと、簡単に割れてしまいます。たぶん学校で把握している割れた食器の数の半数以上はうちの学級の数字だと思われますが(笑)、太っ腹な事務の先生方には笑顔で許してもらってま~す。・配膳終了全員の分を配り終えたことを確認したら、お当番の子達は白衣を脱いで、同じ番号の袋に戻し、袋を所定の場所に掛けてから、自分の座席に着席します(この時も、違う番号の袋に入れてしまう子や、袋のなかにうまく白衣を入れられない子もいて『(入れるのを)てつだってくださ~い』『ぎゃ~(泣)』などと騒ぎになることも多く、食事前のフィナーレを飾るプチ修羅場…)。当番が白衣を脱いでいる隙に、指導側は、うまく配分できずに残ってしまったおかず類を座席まで直接、追加しに廻ります(できるだけ残菜を出さないのが給食を作ってくださった方へのマナーだということも教えています)。【3】みんなで『いただきます!』日直の挨拶で、一斉に食事を始めます。挨拶が終わったら、お箸をつける前に、『自分が食ベ切れないと思うもの』『嫌いなもの』がある子は、再度、配膳台に並び、量を加減してもらいます。学級では健康上の理由で食べられないもの以外は『まったく食べない』という選択肢はありません。たとえお豆ひと粒、牛乳1センチでも必ずとるように指導しています。子ども達のほうも、納得しているのか、家では絶対に口にしないというものでも我慢して口に運んでいますし、家ではキライでも、給食だと美味しい!といって食べるお子さんも多いようです。みんなで同じものをいただく、集団の力でしょうね。以後、食事の様子やおかわりルール、片付けなどがありますが、長くなるので、今日はこのあたりにしておきます(笑)。

July 14, 2007

コメント(2)

-

学校の給食風景 Part1

私は毎日、当たり前のように子ども達と準備し、食べている給食ですが(>うちの学校の給食、とっても美味しいんですよ~)意外と、保護者の方にとっては、謎の日課ではないかと思い今日は、お休みで時間もあるので(>雨でやることがない…(笑))ゆっくり書いてみたいと思います。私がいるのは支援級なので、給食準備もゆっくりです。子ども達の疲れ具合によっては、4校時終了を待たずして、準備に取りかかることもあります。通常級にも、交流のために給食を食べに行く学級の子どもの付き添いで伺ったりしますが、実感として、準備スピードは支援級のほうが2倍くらいかけて行っていますし、食事に費やす時間も、通常級の倍くらいあるかもしれません(その分、少し昼休みが短かくなりますが…)。また、支援級の子ども達にとって給食は、通常級におけるそれより、もっと大切な一つのお勉強ですから、それぞれの役割や動きを丁寧に確認しながら、ゆっくりと準備を進めて行きます。【1】白衣に着替える勤務級では10名以上いる子ども達を、学年を縦割りにした数グループに分割して給食当番を行います。毎週お当番のメンバーは交代しますから週の始めは、朝の会で、誰が当番であるかをきっちりと確認させることから始まります。「わ~い。当番だ~!」と大喜びの子もいますし、自分が当番か否かを幾度も幾度も確認しないと不安でたまらない子もいます。当番の子は、時間が来たら、白衣に着替えます。白衣が個人持ちの学校もあるかもしれませんが、うちの学級は共有システムで、自分にサイズの合う番号のものを1週間着用します。当番以外の子は協力して机を給食用の並び方にし、着席して待ちます(>ここでじ~っと待つことが意外と難しく、これもまた練習です)。1週間同じ番号の白衣を着て、週末に持ち帰り、洗濯して持参するシステムですが、週の途中で間違えて他の子の白衣を着てしまう子もいたり、「私の白衣がない~」と騒ぎだす子もいれば、最初に手にとったものを当然のように着てしまうため、全然サイズがあわない白衣でも平気で着ている子もいます。このあたりを指導側がどんどんチェックして、間違ってたら取り替えたり、探したり…と、第一段階にして、かなりの修羅場を迎えます(笑)。

July 14, 2007

コメント(0)

-

教師のモラルとは…

日頃から学校の先生方の民間ならあり得ないような不思議な感覚というかモラルには驚いていた私ですが(記事には書けません。すごすぎて…)、勤務が久々にお休みになった今日、ネットニュースでこんな記事を読みました。↓http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070712-00000114-mai-soci4、5年前の出来事のようですが、これだけ飲酒運転関連の大事故が増えている時代への警鐘にならないどころか、大目に見ることを促すような最高裁判所の判断にも驚きました。この先生はこの裁判に勝って、また現場に復職なさるのでしょうか?学校では不祥事を起こした先生は、現場で1からやり直させてあげる暖かな支援?のためかその不祥事の内容を異動先の校長先生レベルがアウトラインを少しだけ知る程度で異動してきます。確かに、改めて、新しい自分でやり直すには最適な環境だとは思いますが、嗜好や性癖など、軽い処罰を受けても簡単には、改められないものも多く、未来に生きる大切な子どもを指導する立場の人だと考えると、親の側としては、ぜひ厳格な対応をしていただきたいと願うのは当たり前だと思います。私には現在は小学生の子どもはおらず、反対に一緒に働く立場ですが、もし今度、自分の学校に、このような先生が異動してきたら…と考えると、複雑です。飲酒運転が違法行為なのは、そして、大事故が次々と起きていることは、小さな子どもでも『してはいけないこと』として知っています。そして、教師として生活の中で『してはいけないこと』をご本人が教えておられたであろう対象と同じ小学生も飲酒運転事故の犠牲者になっています。それでも、『自分だけは事故をおこすはずがない』という幻覚を信じて、教師、そして公務員という立場でありながら、ハンドルを握ってしまえるのでしょうか?私には信じられません。しかも、懲戒免職を不服として、堂々と裁判まで起こせる…。ちょっと信じ難いです。もしかすると、この先生は、普段はすごく子どもからも慕われるとてもいい先生で、この日はたまたま『持ち出し厳禁の学校の子どもの個人情報が入ったMOを勝手に持ち出して紛失』し、たまたま『拾ってくれた人から連絡があったから、慌てて取りに行く』ためにたままた『結構飲んでいたんだけど』運転してしまって、たまたま『違反切符をきられた』んだけど、ちょっと休んで、もう冷めたと思って運転してたら、たまたま『また飲酒検問にひっかかってしまって』たまたま『1日に二度という珍しい飲酒運転で検挙された』のかもしれません。もしかすると、日頃から慕ってくれている子どもや父兄から『この先生を再び教壇へ!』という、署名運動や直訴の一大運動が熊本では起きていたのかも知れません。でも、この先生がこの時に、事故を起こし、人を殺めてしまっていたら、同じような状況になったでしょうか?紙一重、運がよかっただけに見えるのに、なぜOKなのでしょう…。判決に匹敵するような充分な事情があったのかも知れませんし、背後関係は不明です。私は法律に疎くて、まったく分りませんが、モラルが高くはないことだけは、わかります。そして、前例主義が大好きな教育委員会がこの結果から、こういう違法行為に対する処罰をまた緩めて行くようなことにならないことを願います。

July 13, 2007

コメント(5)

-

そんなシーズン

そろそろ1学期も終わりに近づき、学級への見学者が増える始める時期です。見学に見える方々は様々です。就学先を検討されて、いらしている未就学児をお持ちの方。現在の学級からの転校を検討されていらしている小学生をお持ちの方。学校公開の時期にも大勢お見えになるのですが、普段の時期にもパラパラと親子で、御夫婦で、ご家族で、色々な形でお見えになります。今月に入ってからも、立続けに数組の見学者が訪れています。見学者に当事者であるお子さんが含まれていたら、『見学』か『体験』かを選べます。『見学』だと、後ろから参観しているだけですが、『体験』だと、机と椅子を用意して子ども達と同じ授業を受けることが出来ます。朝からいらして下さると、朝の会の終わりに皆に紹介して、子ども達からも自己紹介をします(名前、学年、自分の好きなもの紹介←なんでもアリです(笑))。注意深い親御さんなら、この時の自己紹介の様子で、学級の子どもの主な構成の様子が分るハズ。ごくまれに、様子の詳細をメモされている親御さんもいらっしゃいます。大抵の方が、数校を廻られるそうなので、ゴチャゴチャにならないためにもメモをとる、っていいことですよね。また、残念なことに、大抵のかたが、始業後、1時間半ほどでお帰りになります。確かに、時間的には結構長いのですが、授業のコマ数でいうと、2コマほど…しかも朝の会と一時間目は一体化してるので、普段の授業を見られるのはわずかに一コマ…。う~ん。それぞれ都合はあるでしょうが、なんだか勿体無い。。。自治体や地域によって異なるでしょうが、私の勤務する学級では1時間目はスロースターターな子ども達のために、朝のスタートのための心とからだの準備に費やされていますし、2時間目にもあまり歯ごたえのある授業は組み込まれていません(笑)。週の始まりの月曜の午前はゆるめになってますし週の終わりは疲れがたまって、散漫になる子が増えてくるので、これまた少しゆるめ。週全体を見渡すと、3、4時間目が、一番個別で取り組んだり、全体で考えたりする『学習らしい学習』が納まっています。火曜、木曜あたりが一番見どころがおおいんです(笑)。これから、就学先などの検討でご見学を予定されている方は、お仕事などをされているとなかなか日程は自由にならないでしょうが、ぜひ、当該校に連絡される折にはご覧になりたい授業から見学日を割り出されることをお薦めします。ワタシのお薦めは、お子さんの好きなことから見たい科目を割り出して、見学できる日をお尋ねになったり、お子さんが就学した折りには『もしかすると心配のタネになるかも』という問題行動が予測される科目(多動系なら、座って行う個別の学習に対応できるか、加えて、集団の室内科目(音楽など)と集団の屋外科目(体育))を体験出来たりすると一番大切な『先生方の対応』もご覧になれて、参考になることが多いかと思います!学校側も行事が近かったりすると、日程的に余裕がないために見学は断ったりするのですが、『どうしてもこの日に見学させて!』という切羽詰まった方も稀にお越しになります…。以前にも「この日は、行事直前で準備に1日かけるため、いらしていただいても、普段の活動はお見せできません」とお断りしたにもかかわらず、お父様のご都合でお見えになった御夫婦もおいでになりました。普段と全く異なるグループ構成で、子ども同士でさえギグシャグして、しかも、バタバタと準備している様子をかなりの長時間、複数のクラスを行き来して御夫婦で分担したり、ご相談されあってご覧になり、とても熱心なご様子でしたが、こちらとしては普段なら起こさないようなパニックやトラブルを起こす子ども(>普段と異なる活動形式のため)も出てしまって、「普段はもっと楽しく和気藹々と授業しているのに、こんな雰囲気だと思われたらこの学級は論外!って思われちゃったかな~。」とちょっと残念でした…。もっとも、うちの学級は児童数が増加傾向にあるので、先生方は、正直、少人数指導の良い点が失われてしまうので、あまり増えて欲しくはなさそうです。

July 10, 2007

コメント(3)

-

なんで泣くのぉ~!

きょう、総合の時間に大根の種を取り出す作業をしました。大根の種がどのようになっているのか、ご覧になったことがありますか?まるで、枝豆のようなさやのなかに小さな種が入っています。取り出すためには、からからに枯れて乾燥した状態のさやを割って中に入っている小さな種をとりだすのです…大きな紙の上に予め収穫しておいたさやをどっさり置いて、手本を何回か見せてみんなで種を取り出し始めたら一人の女の子が「できませ~ん!」と愚図り始めました。作業は至って簡単。からからに乾燥したさやは、ちょっと触るだけで、面白いようにパクっと割れます。こんななんでもない作業がなぜ??????その場にいた全員に?マークが飛び交います。まわりの子達も「かんたんだよぉ~」「ほら、こうやってやるんだよ」とやってみせたり、激励したり…。みんな訳が分らないながらも、半分怒りながらも(笑)ハナマルな対応でした。「だいじょうぶだよ。虫も出て来ないし、手で簡単に割れるから、やってみてごらん?」と担任の先生も私も、幾度も薦めるけど、断固拒否。そのうち「こわいぃいい~。できませ~ん。○○先生(ワタシ)手伝ってくださぁ~い」と号泣し始めます。ま、普段から行き詰まったり、気持ちをうまく表現できないとよく泣いてしまう子なんですが何が怖いのか尋ねるても、本人は「よく分らないけどコワイの~」というのみ。こっちだってわからな~い!と思いつつ、怖い理由を探す作業に取りかかります。(学級の子ども達とつきあっていて、面白いな~と思うのは、こういう一見理解不能にもみえる愚図りやパニック、号泣などにも、本人なりの理由があること。号泣しているヤマ場(笑)が落ち着いた頃、少しずつ話し掛けながら、背後にある不安や恐れ、戸惑いを見つけられた時、『よっしゃ~!』とちょっとホッとする。もちろん、取り除いてあげられたら、一番いいんだろうけど、共感したり、寄り添ってあげるだけで、本人はすごく落ち着いて、表情が和らぐ。この一瞬が、愛おしいな~と思います。)今回は、どうも白っぽい中にも一部茶色い感じに枯れた『さや』が虫のようで気持ち悪かったようです。彼女、小さいイキモノが好きで、てんとう虫などには興味を示すのですがあまり普段触れないような乾燥しパリパリした手触りや、みたことのない形状にまず心が拒否反応を起こしてしまったようでした。結局、落ち着いたところで、アプローチ方法を変更し、指先で割るのが怖いようなのでさやを一生懸命見ないように(笑)手のひらでグッと押して割るようにしました。たったそれだけのことで、1、2個の種が取りだせると、もう恐怖心のハードルはなくなったらしく、どんどん平気で種を取り出し始めました。愚図りに始まって、号泣をへて、1粒の種を取り出すまでに他の子たちの3倍くらいの時間がかかってしまったけれど、彼女の未知のモノに挑戦するという経験値は、1ポイントくらいあがったかな?そんなこんなで、今日もアッというまにすぎていくのでした。

July 9, 2007

コメント(2)

-

先生によって変化する子ども達

4月のブログで書いたまま放置していた素敵な先生のこといまさらですが、ちょっとだけ、覚えているところだけ書かせて下さい。(テーマは『軽度発達障害と向き合おう』を選びました。なぜなら、このクラスにも4,5名の判定の子、未判定ながらグレーの子がいて、その子達も崩壊の核の一部分を担っていたからです。)1年生で大きく崩壊していたクラスが、新しい先生とであった1時間で大きな変化をとげることに驚いた私の備忘録です。1年生の頃の崩壊状態のまま、相変わらず大騒ぎを展開している新2年生を前に静かな声で、この先生(とってもイイ先生なのでE先生とします(笑))は「新しいクラスで守って欲しいお約束を今から発表します」と言って4枚のカードをお見せになりました(あとで知りましたが、この手法は広く知られた手法だそうなので、みなさんも御存知かもしれません)。1「よく見る」→大きな目がかかれたカード「先生のクラスの子どもはみんな『よく見』なければなりません。良く見ていないと自分やまわりのお友だちが困ってしまいます」2「よく聞く」→大きな耳がかかれたカード「先生のクラスの子どもはみんな『よく聞』かなければなりません。先生の話、そして、お友だちの話。良い耳でしっかり聞いて下さいね。」3「よく話す」→大きな口がかかれたカード「先生のクラスの子どもはみんな『よく話』さなければなりません。これは、好き勝手におしゃべりすることではなくて、しっかり自分の意見を話すことです。自分の気持ちをきちんと相手に伝えることです。」4「すなおなこころ」→大きなハートが途中までかかれたカード「先生のクラスの子どもはみんな『すなおなこころ』『やさしいこころ』を持っています。でも、いまはまだハートができあがっていないの。みんながこころを一つにして新1年生への出し物をがんばったら、このハートは綺麗な形になるかも知れません。楽しみだね。」みんなで、この4つを頑張って守って行こう!とE先生はおっしゃって、練習に入りました。でも、指示を出そうにも、早速おしゃべりを止めない子が大勢います。すると、先生は怒鳴るでもなく、誰かに注意する訳でもなく、黙って『よく聞く』のカードをみんなに見えるようにあげました。でも、最初は誰も見ていません。そのうち、最前列の子が気づき、『しっ!』と周囲の子に注意を始めます。その輪が広がって、最後列の子までが先生に注意を向けます。大勢が静かになっても、まだ止められない子が数人います(常にこの子達が崩壊のリーダーでした)。その子達に向って先生は小さな声で「○○さん、カードが見えますか?」と尋ねます「これは、どういう意味でしたか?」「そうです。「よく聞く」ですね。あなたは今よく聞いていましたか?」「もう分りましたね。では、よく聞いて下さいね。」と、このような感じで、全ての練習の指示を静かに小さな声で出されるのですが最初のうちこそ、色々なカードを掲げながら、じっと『待つ』時間が多かったのですが、時間がたつに連れ、カードをあげる頻度も見る見る減ってきて、1時間の練習の最後のほうは、周囲の子どもが、なかなか静かにならない子に対して「○○君、静かにして!」と注意を始めました。驚きです。かつては本気で騒ぐ子と一緒になって、ず~っと騒いでいた子達が確実に変ってきました。また、E先生は子ども達が長い時間を一生懸命頑張ったことを感じると、きちんとご褒美やリラックスの時間もうまく取って、ずっと緊張させておくようなことはなさいません。「よく頑張ったから、一緒にゲームしましょう!」とお始めになった遊びが『落ちた落ちた』です。誰でも知ってる『落ちた落ちた』ですが、やり方にも先生なりの幾つもの工夫があり1『なにがおちた』という子どもの最初の声がきちんと揃わないと、『そんなバラバラじゃ落ちて来ないわよ』と、うまく声を揃わせると同時に、子ども達の気持ちが揃うように声かけされていました。2楽しくなって来ると子ども達は興奮で羽目をはずしはじめ、隣同士でふざけあいそうになります。でも、『おちたおちた』『何が落ちた』次に、『あ!』と先生がおっしゃる時に、指先である方向を指されるのですが、その方向をきちんと向いていない子は失格になり、その場に座らなければならず、ゲームに参加出来なくなります。子ども達は参加し続けたくて、必死で先生の声に耳を傾け、先生の指が指す方向をきちんと向こうとどの子も意識を集中させていました。そして、先生も感心するくらい子ども達を良く見ておられ、「○○さん、今見ていなかったでしょ。座りなさい。」「残念。○○君、ちゃんと見てなかった。はい座って。」と的確に指示を出されます。すると「せんせ~。○○さん、間違えたのに、すわってませ~ん。」と言い出す子が出てきます。しっかりした、でも、ちょっと意地悪なところのある女の子です。するとE先生は、静かに「いまそれを決めるのはあなたじゃありませんよ。先生は全員を見ることはできません。先生に言われなくても、自分で間違ったと思ったら、自分の『素直なこころ』で座ればいいんです。そして、あなたも『やさしいこころ』でそれを見ていてあげて下さいね。人のことは言わなくてもいいんですよ。で、○○さん、どうですか?間違えちゃった?」E先生はどんな場面でも、常に決して大声を出されません。叱る時も静かに声をかけておられます。あとで伺うと、子ども達の騒がしさに負けないようにどんどん声を大きくしても、子ども達には決して届かないし、自分が疲れるだけなので反対に子ども達が集中して聞かないと聴こえない程度の声を出すようにしている、と。確かに、去年の担任は常に子ども達の騒々しさを止めようと、『しずかにしなさ~い!』と大声を上げられていました。それでも、子ども達は全く静まらず、そして、先生ご自身のエネルギーもなくなって、どんどんヘトヘトになっていかれていました。この出来事を振り返って感じることは、崩壊する学級というのは、全ての子どもが悪かったのではなく、うまく指示の通らない数名の子を中心にした波動が学級全体に広がってしまい、それをうまく収束できない先生だと、その波動は狭い教室に寄せては返す強い波のように、どんどん威力を増してしまい、先生一人の力ではどうしようもなくなってしまう、ということのように感じます。E先生は、この1時間で、一番問題のある児童数名というよりも、その周囲のまわりの状況によって『流されやすい層』の子ども達を正しい方向にグッと導かれました。それは強制とか威圧ではなく、まわりの状況をうまく設定することでその子達自身が、自分達から『話を聞きたい』『一生懸命やりたい』という気持ちに本当に見事に導かれたのでした。そして、いつもなら一緒にふざけてくれるこれらの子達が、ふざけになびいて来ないことで崩壊の核となっていた問題のある子たちも『しかたなく一緒にやる』という状況にたった1時間でしてしまわれました。このあとの入学式の出し物は、心配していた他の先生方から『奇蹟だ~!』と賞賛されるほど見事に決まりました。そして、もちろん『すなおなこころ』のハートはきれいなハートの形に完成して、E先生は子ども達を褒めて褒めて笑顔でおられました。その後のご指導を直接見る機会は、私にはなかなかなかったのですが、日ごとに子ども達は落ち着きを取り戻しました。そして、5月頃、私が見た光景は、先生がなんらかの事情があって、校庭での体育にかなり遅れて来られた時、誰一人大人がついていない状況でありながら、体育係を先頭にクラスの子ども達だけで、きちんと準備運動をこなし、おわると、班ごとに練習を始めていた素晴しい姿でした。誰もサボっていたり、遊んでいませんでした。良き指導者に恵まれる、ということは、子ども達自身の意識が大きく変る、とても素晴しいことだと、大きな変化を実感し、尚更そう思います。そして、この先生は以前、長く支援級も担当しておられたと聞きました。「理解のゆっくりな子に合う教え方は、全ての子ども達に分かりやすい教え方なのよ」とおっしゃっておられたと聞き、本当にその通りだと感じました。今、特別支援教育が実施され、たくさんの遅れのあるお子さんが通常級で学ばれていると思いますが、この先生のように、どちらのお子さんの目線からもわかりやすい教育が行える先生は非常に少ないと実感しています。一人でもたくさん、このようなスキルを持った良い先生が増えるといいのにな…と思います。そして、支援員である私たちも少しでもこのような素晴しい力をもった先生から多くのことを学べるように、これからも頑張って行きたいと思います。随分前のお話なので、うまく表現できなくて、ごめんなさい。でも、どうしても、心が震えるほど感動したこのお話だけは忘れないように書き留めておきたかったので、曖昧な記憶ながら敢えて書かせていただきました。

July 8, 2007

コメント(4)

-

長らくのご無沙汰です

ずっと何の予告もなくお休みしていました。本当にすみません。実は勤務級の人手不足で、ほぼ毎日勤務についていて(最初の契約では週に数回だったはずなんですが…)何ごとにも要領の悪い私は、日々、家事や仕事に悪戦苦闘していて睡眠不足が続くと、以前に煩った難聴からくる耳鳴りが起きたりして正直、自分のブログどころではなかったんです。それなのに、記録をみると、ポツリポツリと、こんなブログを心配して見に来て下さっている方もいて下さって、申し訳なさと感謝でいっぱいです。それに、もうすぐ『夏休み』というわたしにとっての小さなゴールも見えてきたので、また再開したいと思います。勝手ばかりで本当にごめんなさい。

July 8, 2007

コメント(2)

-

崩壊からの再生

昨日、ほとんど全国の小学校がそうだったように、大都市にある勤務校も入学式でした。気持ちまで晴れ晴れするような快晴で、満開状態からはほんの少し散った感じでしたが校庭の3本の櫻も見事に花を咲かせてくれていました!!!まさに入学式日和です。この素敵なハレの日に、勤務級を選択して、小学生の第一歩を踏み出してくれたのは3人の可愛い可愛い子ども達。その小さな身体に夢と希望をいっぱい背負って、はじけるような笑顔で、やってきてくれました。今日から始まる新しい子ども達との生活に、私の心もウキウキと楽しくなります、でも、それと同時に、気の引き締まるような思いもあって去年よりもう一歩進んだ『子どもの成長へのサポート』のできる支援員になれるように一層の努力を重ねたいと、子ども達の門出の日に改めて感じました。で、勤務級のお話はここまで。今日のタイトル『崩壊からの再生』です。以前こちらでも書いたかもしれませんが、勤務校の一年生は、色々な事情で、学年の後半にはほとんど崩壊状態。子ども達は担任の先生のいうことをまるで無視して、好き勝手に行動し若くて真面目な担任はもう最後のほうは笑顔もなく、いつもピリピリと気をはって、必死でご自分を支えておられました。よく倒れなかったものだ…と感心したほどです。問題のあるお子さんの多い、定員いっぱいの人数の一クラスだったこの学年を次に引き受けられたのが、超ベテランの先生。怒鳴らない、でも、子ども達が自然に決まりを守ってある種、軽い軍隊調ではありますが、本当にまとまりのある素敵なクラス経営をなさる先生です。勤務級の新2年生が入学式でのお祝いのパフォーマンスに出るお手伝いで、勤務級の子どもと一緒に、新しい担任になって最初の音楽室でのパフォーマンスの練習に付き添いました。私はここで、奇蹟を目にしました。指導力の奇蹟です。1年の3学期末、幾度も幾度もパフォーマンスの練習を重ねました。担任だけでなく手のあいた先生が幾度となく練習に顔を出し、動き回ったり、お話を止めない子ども達にあの手この手で、変革を試みるのですが、好き勝手にすることの楽しさや面白さを知ってしまった子ども達は、叱られた一瞬だけはとりあえず「ごめんなさい」を口にしますが数秒後にはまた…の繰り替えしで、演奏中でも、合唱中でも、突然座り込んだり楽器を投げ出したり…わが校始まって以来のサイアクの入学式の構図がどの教師の胸にもよぎっていたはずでした。でも、今日の朝、始業式で新しい担任が発表され、初めてその担任と音楽室で1時間練習してから入学式でパフォーマンスを披露しました。この1時間が奇蹟だったんです。一緒に支援に入っていた同僚と、「ビデオに録画して、全部の先生にお見せしたい!こういうのを本当の指導力、っていうんだね…」としばし呆然と目を見張っていました。長くなるので、次回はこれについて語ります。

April 7, 2007

コメント(3)

-

明日からスタート!!

随分長い間ブログをお休みしていました。でも、お蔭様で、いろいろ充電し、新しい1年にまた立ち向かって行けそうです。私の仕事の場合、長期休業中は子ども達と同様にお休みがいただけるので(数日は出ますが)ものすご~くリフレッシュします。でも、今回も、前回同様、『休み中にダイエットしちゃう』という夢の目論見は、当然のごとく、もろくも崩れ去りましたが…(涙)。長く一緒に過ごした6年生を卒業させ、とても寂しかったのですが新しい1年生も入学して来ます!!1年中で一番希望に満ちあふれた時期が学校に訪れます…。先日、学校に行った時は、誰1人愛でる人もいない校庭で櫻の花が満開に咲き誇っていました。「あともうちょっと待ってくれたらよかったのに…」どの先生もそうおっしゃっていました。でも、周囲の思いとは関係なく、己の全身の感じるままに『きたるべき時』が訪れたらきちんと精一杯の美しさで己の花を満開に咲かせる。かすかな風に花びらをゆらしながら咲き誇る、全身が震えるような櫻の美しさに、人としてなにかとても大切なものを教わったような気がします。ゆるやかに育つ子ども達にもきっと彼らの『きたるべき時』が必ず来る。それまで目には見えない小さな力を少しずつ蓄えるお手伝いを今年も一生懸命に頑張ろうと思います!!!小さな声でご報告長きに渡り勤務級の子ども達を不安定に陥れ、ずさんな指導で子ども達の成長を阻み利己的な感情で子ども達を不公平に扱っていたA教師がこのたび異動になりました!!!!!!!勤務級全職員で万歳三唱です(←異動先は郊外にある通常級とか…かなり心配です)。新しい1年を新しいチームで心新たに始めることが出来そうです。

April 4, 2007

コメント(2)

-

1年間が終わりました

今年も1年間が修了しました。今年は『嵐を呼ぶA君』との出会いで、本当に思い出深い1年になりました。そして、私のブログがずっと滞っていたのは、このA君が突然、学級を去ってしまうことになってしまったからでした…。その転校の背後には、担任と保護者の方との目に見えない軋轢があり、管理職の方もことなかれ主義が先行してしまい、結局はご家庭に納得いただける対応ができなかったために、それぞれの思いが錯綜し、こういう結果に至ってしまったという悲しい状況がありました。大人同士の水面下のやりとりの嵐の中で、一番大切なA君だけが置き去りでした。普通級から勤務級に移って来た時、平仮名も書けなかった彼と、共に歩んだ1年間。学級を去る直前には、平仮名、カタカナ、簡単な漢字まで書けるようになっていました。文章表現も、書字はまだまだ苦手ですが、感情豊かなキラリとした言葉遣いで、素敵な作文を何枚も仕上げられるようになっていました。でも、一方で、以前の普通級のなかでのイジメや疎外感などの閉塞感から解放されたことや、現在の担任から一方的に嫌われていたために、彼が肌で感じた理不尽さの影響もあり、どんどん感情の起伏や衝動性のある行動が激しくなってしまい、自分の中でもうまくコントロールがつかなくなっている様子が見え隠れし、本当に見ていて辛かった日々でした。最後の日、自宅からデジカメを持参し、A君に「お別れだから、一緒に写真を撮りたい人ととってあげるよ」と言って、お友だちや先生のところを廻りました。距離をうまくはかることは難しかったけれど、とにかく人懐っこくて明るいA君との別れを惜しみ何人もの人がA君と肩を並べて写真に納まりました。モチロン、私も!でも、A君、最後まで担任と一緒に撮りたいとは言いませんでした…。それが彼にできる精一杯の抗議だったのかもしれません。お母さんと校門を出るA君の後ろ姿を見て、涙があふれました。「ごめんね、A君。次の学校で、もっともっと君のことを分かってくれる先生と出逢うんだよ」心でそっと語りかけました。希望溢れる卒業生を送りだすのとは、全然ちがう、苦い苦いお別れ。どうかどうか、彼の未来に幸せがたくさん訪れますように…。そして、彼のような子がまた出てしまわないように、また4月から心を込めて子ども達を見守っていこうと、心に誓っています。

March 23, 2007

コメント(2)

-

ゆれるこころ…

色々なことが切り替わる4月を目前に、私のこころも揺れています。まあ、揺れるといっても、微震程度ですが(笑)。こう見えて(>見えてないですね…)私、教員免許だけでなく別の資格も色々と持っています。学生時代からとても興味があった分野なので、子育てで家に閉じこもりがちだった頃、社会との接点が欲しくて、下の子どもをおんぶしながら法律を覚え何本もの小論文を作成し、研修に通い、やっととった資格でした。結構な難関と言われるその資格を取得した当時多方面からのお誘いをいただいたのですが、まだ子ども達が小さくて子育てに燃えていたこともあり(笑)、私のなかでは、なぜか封印した資格になっていました。最近、ひょんなことから、その資格の方面から「仕事を始めてみないか?」とお誘いを受けてしまいました。単純に時給計算してみると、今の仕事の軽く3倍です。お金が一番かかる中高生を抱えている家計をあずかる身としては、「理想と現実」のはざまでふらふらとしています。こんなに子ども達が大好きなのに、こんなに成長を身近に支えられる素敵な仕事なのにあまりに低い待遇に、そして、なにより行政側からのあまりに低い評価に悲しいかな心が揺れてしまいます。封印していただけあって、ブランクが長く、実務に通用するような知識レベルではないので、今すぐに転職しよう!!なんていう思いはありませんが忘れ去っていた知識を少し思い出せるように、また勉強を始めてみようか…そして、今の仕事とじっくり対比してみて、自分の未来にどちらが有益かをじっくり考えてみようかな…そう感じています。でも、明日、子ども達の笑顔を学校で見たら、こんな思いも吹き飛んでしまうんですよね…。やっぱり今の仕事、大好きなんです。求む、待遇改善(>こころの叫び)!!!

March 4, 2007

コメント(4)

-

きょうもドタバタ…

きょうも大きな学校行事があり、朝早くから、あたふたと移動や準備に大わらわでした。迎えた本番は、非日常に弱い子ども達の緊張ぶりや興奮状態から考えても、アブナ過ぎる綱渡り状態でしたが、練習の甲斐あって、なんとかまとまりのある良い発表になった感じでした。↑「感じでした」というのは、本番中は、もう指導側は口出しせず、じっと子ども達を見守る方向でするという打ち合わせをしていたので、私は後方で隊形移動の際のルート指示のみでした。でも、発表内容を把握し切れていない子の動きが気になってしまい、私は結局、本番では全体を見る余裕が無く、子ども達の発表をすぐ目の前に見ながら、見ていたようで、ちっとも記憶に残っていませんでした。無念。あぁ…。また、今回の行事では、通常級の他のお子さん達の発表も見ることが出来ました。学年や担任によって、カラーが出ていて、とても興味深かったです。そして、わずか5分足らずの発表ですが、丁寧に準備を進めて来たのか?学年末のこの時期にクラスはまとまっているのか?そして何より、担任の指導力はどうなのか?ということが如実に現れてしまう、5分間でした。学年が低くても、担任の指導力が非常に高いため、とても素晴らしい統率のとれた動きが出来ているクラスまた、担任の主義なのか(先生方が一番気にする、保護者の参観もないし…)、テキトーな発表で終わってるクラス、反対に、表面上はまとまって発表しているのに、どうしてもダラダラした違和感のある空気が隠せない崩壊寸前といわれているクラスもありました。子ども達は不思議なイキモノです。↑のクラスは、つい夏前まで、ごく普通にまとまったクラスに見えてたのに、1人の転校生の加入により、クラス全体がガタガタになってしまいました。担任の先生によると、転入生が、人の心を言葉であやつるのことに非常に長けた子だったためにその子の思う通りにクラスは面白いように対立し、転校して来た自身の仲間を確保するためにも、邪魔な存在を次々と標的にトラブルを起こし、クラスは喧嘩やいざこざが絶えない、ということらしいです。若くて努力家だったその担任の先生は、みるみる痩せていかれ、最近は顔色も悪く、いつもつらそうでとても心配です。クラスがガタつくのは、その転入生だけが原因なのではなく、担任のコミュニケーションの取り方や、クラスのルール作りが甘かったことなど、きっと他にも色々な理由があると思うのですが、見る見るうちに子ども同士の醸し出す空気が悪くなる、という実例を目の前で見てしまったのでクラス経営というものは、本当に大変なのだな~と、思いました。

March 1, 2007

コメント(0)

-

行事続き…

3月に入ると、あわただしく行事が次々に入っています。学級のお別れ会、学校のお別れ会、お別れ遠足、PTA主催系のお別れ会卒業式に備えての練習…ああ、毎年のことながら、本当に大変です(号泣)。大人でも毎日慌ただしいのと、様々な風邪が流行り出すので、自身の体調管理も含めて大変なのですから、連日のスケジュール変更や、教室移動、振りや歌を覚えることの連続で変化に弱い子ども達には、ストレスも増えて来て、お疲れ気味。当然、トラブルも増えて来て、大人も子どももてんやわんやの毎日が始まりました。残すところ登校日は20日を切りましたが、6年生には一つでもたくさん心に残る思い出を…。在校生には、進級に備えて、一歩でも前進を…と慌ただしさに流され過ぎず、子ども達の明日の一歩を信じて、頑張っていきたいと思います。

February 28, 2007

コメント(0)

-

がんばらなくちゃ

最近、仕事がフルタイム状態になり、とても忙しいのと、体調が不完全なのと両方で家の中が…トンデモナイ状態になってます。少し前に修繕工事に入ってもらったのですが、その時に荷物を2箇所にまとめました。で、10日間たった今もその時のまんま…コワイ、コワスギル。その場所から必要なものを取り出し、またその場所に戻してるワタシ。ダメダメです…。来月あたり、実家の母がやってくるかも知れずこの恐ろしい現状を見たら、怒られるだろうな~。この歳になって怒られるっていうのも、悲し過ぎるのでぼちぼち頑張ります。ぼやきでした…。

February 25, 2007

コメント(0)

-

可愛い髪型!

最近、行事が相次いでいるうちの学級。そんな慌ただしい空気のなか、いつも思うことがある。自閉系の女の子Aちゃんの可愛い髪型についてである(>そこかよっ!、と自分でつっこむ(笑))。調理をする行事がある時、普段なら下ろしているAちゃんの髪は、綺麗に二つに結わえてある。お誕生会などのお祝い行事がある時は、可愛い髪ゴムなどで一部分を結わえてあったり、髪留めがアクセントになっていたりする。夏のプールの時期は、結わえなくてもいい長さに可愛くカット。本当に何気なくて、見過ごしがちなのですが、親御さんの行事を見据えたささやかな対応にいつも心がホワッと暖かくなる。「でも、女の子だし、Aちゃん自身もしたがるのかな…」と思っていたけど、お母様とお話した折に「散髪屋さんに連れていくのも一苦労だし髪にゴムを巻くことも嫌がって大変でした…」と伺った。でも、Aちゃん自身も可愛い髪型にすると、みんなが声を掛けてくれたり、写真が可愛かったりするのを見て次第に大人しくさせてくれるようになって来たようだ(>私の身近にいる自閉系のお子さんは鏡が大好きなナルシスト系が多く(笑)、なおかつ、お顔も大変整った子が多い。私の周囲だけなんだろうか…?)同じように、子どもの身の回りのものを見ていると、親御さんの姿が見えて来ることも多い(もちろん自立して自分のことは自分でするように躾けておられるご家庭も多いので一概には言えないが…)。例えば、給食の白衣。個人持ちで、その子しか着ないのだけれど、週明けにはいつもきちんとアイロンが当てられ、シャキッと仕上げたものを着ている子もいれば、洗濯のみにとどまっている子もいる。体操服や帽子、収納する袋にまで丁寧にアイロンがけがされているお子さんは、更衣前後の自分の衣類の始末も、不思議なもので、とても几帳面に上手にできる。筆箱の中味を見ると、親御さんのお子さんへの関心度が分る、とおっしゃる先生もいる(モチロンこだわりがあって、触らせないお子さんもいる、ということもあり、全員についてそう!というわけでは決してない…)。学級ではコートはフックに掛けるようになっているが、最近のコートはデザイン優先で小さなフックに掛けやすいタイプのコートばかりではない。でも、そんなコートにも吊り下げるための小さなループが目立たず付けてあったりする。子どもの暮しは大人の小さな気配りで、変化することも多い。ただただ、転ばぬように先回りして道に落ちている小石を拾うことばかりが大切では無いけれど、子どものことばかりを考えていられるような余裕のある生活を送っている人は、きっと大変羨ましい暮しの部類なのだけれど色々なことを差し引いても尚、子どもの後ろに、それぞれのご家庭の子どもへの目線がぼんやり見えてしまう学校生活なのだ…。

February 24, 2007

コメント(2)

-

いよいよやってきた…

毎年のことながら、2月も終わろうとする頃から、私は困ったことになる(笑)。それは、卒業式へ向けての練習…。うちの学校では、卒業式は音楽卒業式とでもいうのか数曲の歌をベースに卒業式が進んでいく。で、何に弱いって、私は子ども達の歌声によわいのだ。あの、素直に伸びていく子どもにしか出せない透明な歌声。ましてや、それを歌っている子ども達の成長の日々が頭をよぎれば尚更で、今、これを考えているだけでも、私の胸には込み上げて来るものがある…。私は最近の大ヒット曲『千の風になって』では、心は揺さぶられるものの、涙は出ない。でも、たかだか練習での音合わせや、歌詞を覚えるために流されているテープに合わせて6年生が鼻歌で歌っている歌声にさえ、涙が溢れそうになり声が詰まってしまう…超チープな『泣きオンナ』なのだ…。これを子ども達に悟られないように、一生懸命踏ん張るのだけれど度重なって来る練習の歌声に、涙腺からの液体は決壊寸前…。アブナ~イ。。

February 22, 2007

コメント(2)

-

オトナ事情なのか!?

新しいことがイロイロと始まる春が近づいて来ました私の学級でも新しい一年生が大体決定した模様です。例年、前年の秋からこの時期にかけて、通常級からの転籍をお考えのご家庭からの見学がわりとあります。私がいる数年だけでも考えれば随分とたくさんの親子さんが一日中いたり、数時間いたり行事の際に見学に来て下さったりと、色々な形で、見学に来て下さいます。それは、とても嬉しいことですし、子ども達も新しいお友だちが来るかも知れない興奮で、とても楽しそうです。でも、でもです…。たくさんの見学者がやって来ても、見学に来たお子さんが「ずっとこの学校にいたい~」とまで気に入ってくれても、実際に、転入してくるお子さんはごくわずかなのです。もちろん、お子さんやご家庭がうちの学級と合わなかった場合もあります。ただ、いろいろとオトナ事情もあるようです…。いろいろな場合が考えられますが、たいていはクラスの人数に関係しているように思われます。例えば現在の各学年の人数がバランスがよい場合、手のかかるお子さんの割合に偏りがない場合、それ以上のクラス増や減が特別学級として運営していく上で、大変な場合…。転入を承諾する意志を表明できるサイドの役職の先生方だけがご相談されているようですので、私たちには全く明確な事情は不明なのですが上記のような理由が大きな位置を占めて、やんわりと他校の学級を勧めたりこのまま通常級か、もしくは通級でもやっていけるようなニュアンスでお話してものすごーく遠回しに遠ざけておられるような気がしているのは、私だけなのかな…。確かに、中にいると、そのお気持ちが分らなくはないんです。定員の人数ギリギリラインだと、本当に先生方は大変です。子ども自身にも手や目が行き届かず、ヒヤッとすることも起こります。でも、でもです。指導する側に事情があるにせよ、じゃあ、困っている子ども達の立場は?オトナ事情で子どもが伸びていける場を提供できないでいるのかも…。私の勝手に推測している理由が本当なら、なんだかとても残念です。

February 21, 2007

コメント(2)

-

お久し振りです!

体調が安定せず、自身の体力の温存のみに走っていて、こちらまで気が廻っていませんでした。本当にご無沙汰してしまってます。最近、暖かさが増して来たせいか、少し状態も良く、落ち着いてきました。ですが、今度は卒業を控え学校の仕事のほうが、すごく忙しくなってしまってその上、仕事仲間の退職が決まり、一気に私がこれまでの週に○日という比較的融通のきく勤務体制から、ほぼフル状態になってしまっていて何ごとにも時間のかかる私としては、正直てんてこ舞いです…。でも、こんな時でも書きたいことはどんどんたまっていって頭に溢れて来ます。少しずつですが、書き留めることをまた再開したいと思います。

February 21, 2007

コメント(0)

-

カタカナ迷走 【ご意見求めます】

連続でA君について。冬休み前、あんなに一生懸命いっしょに頑張ったカタカナが、新学期にはほとんど抜け落ちていました。読むことはパーフェクトなんですが、書字が、書字が…ああ…。終業式の日、お母様には、さりげな~く、ホントにさりげな~く復習を頼んだつもりだったのですが…通じてなかったのか、手が廻らなかったのか…。いえいえ、ご家庭のせいにしては、いけませんよね。今、目の前の状況に対応していかねばっ!で、現状ですがいま、絵が上に、下にその言葉の文字数のマス目が書いてあるプリントで『バス』とか『テレビ』などのカタカナを書いています。ニ学期中に一文字ずつ10回くらい、ひたすら練習させるプリントを担任の指示でさせていましたが、それが延々と続くと、あれ、飽きてしまうんですよね…。彼は知的にも多少問題があるので、どうしてもポロポロと抜け落ちて行ってしまう…。そこで、みなさまに【質問】!!担任は、今やっている、絵の下にカタカナを書かせるプリントが一巡したらお手本のカタカナの下に10回書かせる芸のないプリントに逆戻りさせてもう一度『インプットしなおす』と言うのですが、ご経験者のかたおられましたら是非、よい方法をご教授ねがえませんか?やはり平仮名、カタカナは徹底的に50音全てが書けるようにしておくことが第一ステップでしょうか…(>平仮名もまだ迷走している文字があります…)。私などは、もっと彼が興味を持つような、言葉を書きたくなるような手作りプリントにしたり、車や乗り物が好きなので、その名前などを利用してプリントを作ってみたら?と担任には進言して見たのですが、笑顔で完璧スルーでした…(涙)。持ち運びしやすいカタカナ表を準備し、それで分らない字を探しながらでも彼自身が意欲的に書けるようなやり方も悪くないんじゃないかな~などと思うのですが、とにかく担任は『事前準備は面倒』『字が汚いので手書きはできない。パソコンでやると僕は冷たい感じのプリントしか作れないから、市販品のほうがマシ』『この子にどんなプリントを作ればいいのか、考えることができない』と完璧にやる気ゼロなんです。手伝います、といっても『それは、僕の仕事ですから』の一言(>だったら、やってくれ~!)。お子さんが励みになったこと、やる気になったこと、また、反対に、一文字ずつのインプットをあやふやにしてしまっての失敗談、なんでも結構です。なにかよい方法があるといいのですが…。ちなみにA君。もうすぐ高学年です。

January 17, 2007

コメント(9)

-

きれいな音

少し前に書いた私の2学期の反省にあった我が学級のADHDのA君。先日の音楽の時間、いつも通り楽器個別練習時にリコーダーを吹いてみたら…。あら、不思議。安定した音が続けて出せたことがなかったのですがなぜか今回、きちんとした音が出始めたんです!!すごいっ!幾度も繰り替えしているうちに、ようやく指が穴をふさぐ感覚がわかってきたのでしょうか?それともたまたま落ち着いていたからなのかゆっくりゆっくりですが、彼のリコーダーから『ド~シ~ラ~ソ~』とはっきりその音階とわかる音が出たことが私は嬉しくて嬉しくて、いっぱいいっぱい誉めました(>オッケーと言える音はまだ、3回に1回くらいですが…)。本人も「ぼく、ふけてるよね~」とニコニコ。すると彼の口から「もう、あっち(>リコーダー練習のグループの子たちが電子オルガンのまわりで、一緒に練習する場所)に行ってもいい?」という言葉が…。そうだよね。オルガンに合わせてパートごとに演奏練習(>他の子は既にパート練習に進んでしまっていて、追いつける可能性はどうなんだろう…)や、1人ずつ演奏を確認してもらってる『あの!グループ』にボクだって行きたいよね。それまで、リコーダー自体にまったく興味がなく、鍵盤ハーモニカの時のほうがずっと嬉々として演奏に取り組んでいたし、音楽の授業後いつも、ストレスからかかなりの興奮状態になり、つらそうだったので、この一言はとても嬉しかった。(>実際、彼にとっては鍵盤ハーモニカのほうが、手作りの色分けされた楽譜で多少は鍵盤を探したりできるので、やりやすかったはず…。リコーダーを吹きつつ、楽譜を見ることは、かなり難しいですよね)。ま、不幸中の幸いだったのは、もうどのくらいの期間、同じ曲に取り組んでるのかしら…と問いたくなるくらい問題ズボラ教師(>彼の担任)が、なんの目的もなく、けだるい授業を続けてくれていたこと(笑)。(>考えてみたら実に!同じ曲の演奏練習を既に4ヶ月…。他の子たちは完全に飽き飽きモード全開(ふぅ~っ)))でも、ある意味、1ヶ月ごとに演奏曲が変っていたら、サビのフレーズだけでも音を覚えて、吹けるようになれなかったかもしれない。年に幾度もない機会だ、たまには、言ってみよう。ビバ、ズボラ教師!!(笑)今日は、おやすみなので、もう1回連続アップです!

January 17, 2007

コメント(0)

-

いっぽずつ

新学期が始まり、学級では、新しい学期を迎えての様々なきめごとがおこなわれています。無事に今学期のかかりも決まりました。うちの学級では全員が決められた仕事をがんばるように全員分のかかりが用意されています。その内容は千差万別。これを決めるのが一騒動(笑)。でも、面白いのは、多分、通常級なら避けられそうな面倒なかかりでもちゃ~んと希望する子どもがいてくれること。ちょっとズルが分る子なら、きっと他のかかりに逃げ込むと思うんだけどそこはピュアな子たちがあつまる我が学級(笑)「がんばりますっ!」という素直な気持ちで「は~い、○○のかかりやりますっ!」と笑顔と共に上がる可愛い手手手…。なかには「そのかかりでは、かなり高難度ではないかしら…」という前にそのかかりをしていた上級生に憧れての低学年の立候補もあり、胸キュンなシーンとドキドキなシーンが目白押しです。で、決まったかかりを大きな表にするのですがそこでも感じる子ども達の成長!自分の名前を書いた短冊状の紙を貼り付けるのですが2学期には鉛筆で薄く書いてもらった上からマジックでなぞっていた子がひとりではっきりと自分の名前を書いているっ!(>誰がどう見ても○○君だぞっ!)バランスのよくない書き方だった子が、見事におさまりのいい文字を書いているっ!2学期はひらがなだったのに、カタカナの名前になってるぅ!(>自分のできるようになったことが誇りでもあります!)と、書き出すときりがないくらい、どの子にも小さな一歩が感じられ出来上がった表を、毎日、目にする度に確実に歩みを進めているこの子達を今年も見守っていたいなぁ~と願わずにはおれません。あっという間に終わってしまう3学期だけれど今学期も自分のかかりを頑張ってね!!

January 13, 2007

コメント(0)

-

新学期、始動!

今日から新学期です。いまいちの体調を抱えたままのスタートだったので、正直、不安だったのですが学校で子ども達の「せんせい、おはよう!」「おめでとう!」という言葉を聞くと、不調もふっとぶ、というか、不調も気にならなくなって、なんとか半日を終えることができました。

January 9, 2007

コメント(0)

-

体感、聴覚過敏!!

ほんとは、もっとしっかりと治ってから、書くべきことなんでしょうがこういうのって、軽快と悪化を繰り返す傾向にある、とお医者様にも言われてしまったので、記憶が新しいうちに書き留めておきます。実は今回、私がかかってしまったストレス性の病気は【ストレス性難聴】でした。ある日、突然、片側の耳がふさがってしまったようになり最初は風邪のせいで耳がおかしくなったのかな~と様子を見てると年末の忙しさに輪をかけるように、どんどんと悪くなって来て自分の声がグワングワンと耳に轟きます。ひょえ~って感じ。でも、かろうじて音は拾えます。でも、確実に取れる音が少ないの…もう、泣きそうになりました(>この治療は一刻を争うそうです、お医者様にかかるのが遅くなれば遅くなるほど、完治は見込めず緩急を繰り返すようになるみたいです。私は医者に行けたのがおかしいな、と思ってから2週間も経っていて、怒られました)あんなに大切にしていた子ども達の声がうまく聴き取れず本当に辛い時間でした。でも、年末くらいには『半分しか聴こえない』じゃなくて『まだ半分も聴こえる』だと思って、前を向いて、色々な方法を探ってみよう、と前向きに思えるようになりました。西洋医学だけじゃなくて、冬休みを利用して、東洋医学のお世話にもなりました。結果!たぶん、実家で療養したのが一番のお薬だったと思いますがかなり軽快しました。完治では、まったくないのですが…。で、この病との格闘時に、不思議な感覚を体験できました。お医者様によると、半分の耳が聴き取りづらくなっているので、もう半分の耳が頑張って色々聴こうと努力しているからじゃないか…とおっしゃっていましたがいわゆる【聴覚過敏】に近い状態でした。例えば、4人くらいで話していると、どの音も全て同じくらいの音で聴こえてしまって普通の時なら自然と会話したい相手に自分の聴覚のアンテナが調節されて、うまく会話できるのにピントが全く合わずに非常に疲れる、という状態に陥りました。また、台所の近くのテレビが付いている場所で会話すると、なんとびっくり台所の水音や調理の音、テレビの音、ヒーターの機械音、そして人同士の会話、これら全てが同じ勢いで私に襲い掛かって来るのです。本当に意識を集中させて、自分の聴きたいことや、話したいことを頑張らないと音の海に飲み込まれてしまいそうになります。音にこんなに過敏になったことは人生ウン十年(笑)ですが、生まれて初めてです。本当に、少しの会話でもうグッタリする感覚でした。で、顧みて、私がいつも接している子ども達も似たような状況にあると思うんです。ADHDのお子さんや自閉症関係のお子さん方は、聴覚過敏や視覚過敏がありますよね(人によりますが…)。彼らは、もしかして、いつもこんな、どの音、または、どの目に入るものを選択して良いのやら分らない状況に置かれているのかな…と。こんな状況なら、体調が悪ければ、パニックにもなるだろうし、「先生の話しに集中しなさい」なんて難しい注文されてると、疲れちゃうだろうな…。だって、教室や家の中には、普段は感じないような様々な音が溢れていてここから必要な情報を選択することは、普通の大人の私でさえ、非常に疲れ切ることでしたから…。ちょっとだけ改善傾向にあるとはいえ、まだまだ予断を許さない私の状況ですがこの経験だけは、絶対に今後に生かそう、と強く思いました。(>ホントは、この状況なら、もうお仕事を続けることは不可能だと、涙にくれて全てを放り出しそうになっていたのですが…転んでもタダでは起き上がらないゾ、ってプラスに生かしたいシブといワタシです~!)本当に疑似状態とはいえ、聴覚が過敏になるって、こういうことに近い状態なんだろうな…と強く思いました。そして、子ども達が、普段からどんなに大変なのか…っていうことも(>生まれつきなので、状況の大変さを理解していない子も多いと思いますでも、本人も含めて、周囲もその状況を理解し難いので、余計にトラブルの引き金になりやすいことが、よ~く身を持ってわかりました。神様は私にこんな病気を通して、何かを教えたかったのかな…とアリガタイ解釈に走れそうなくらいの超プラス思考です(笑))。まだ、聴こえづらい状況と、目眩が残っていて、本当に9日から仕事復帰できるのか心配な状況ですが、あと1週間でもう少し軽快すると信じて、療養に努めます。また、パソがあまり症状に良くないらしく、しばらく更新できないと思いますし、折角いただいたコメントにもレスできない状況ですが、どうか気長にお待ち下さいませ。みなさんも身体を大切になさって下さいね。

January 3, 2007

コメント(2)

-

あけまして おめでとうございます!!

ずっと放置状態のこのブログにも、アクセスして下さっている方がいらっしゃるようで、本当に申し訳ございませんでした。やっと帰省から戻り、日々の生活にもどります。9日からは新学期です。また怒濤の日々(笑)が始まります。そうそう、ストレス性のほうですが、少し落ち着き、改善されつつあります。ですが、こういうものは、忙しくなるとすぐに再発するらしく、おっかなびっくりですが状態が悪かった時の、どうしようもない状況は脱却できたので、あとはこういう状況にならないように、自分で自分をきちんとコントロールしていくしかないようです。って、↑こんなことを書いていると、まるで、私がいつもクラスの子どもたちに望んでいることと同じですね~。まったくもう…ってかんじですが、実際にそういう状態になって始めて、今まで、自分がいかに分かったような口をきいていたかに気づきます。とにもかくにも、9日への始動に向けて、少しずつエンジンをかけたいと思います。また、がんばりますね~!

January 3, 2007

コメント(0)

-

今日から冬休み

すみません。ストレス性のとある病気になり、学校と生活で手いっぱいで更新どころではありませんでした。気づかないうちに、随分と無理を重ねていたようです。まだ、体調は本調子ではありませんが、ようやく学校がおわりホッと一息です。久しぶりの長いお休みですから、のんびり体調を整えたいと思います。振り返って、終業式の日。口々に子ども達は、楽しそうにクリスマスプレゼントが届いたことを話してくれました。やっぱり、というか、案の定、ゲーム機やゲームソフトが多かったけれどお母さんの手編みのマフラーっていう子や、キャンディ、車などなどお家でのお考えが垣間見られるようなプレゼント群でした(笑)。クリスマス前は、任天堂の新しいゲーム機、Wiiをサンタさんに頼んでる、という子が多かったのですが、さすがのサンタさんも激レア品は持って来られなかったようで(涙)、保護者からの連絡欄には『Wiiはみつからなかったので「サンタさんは世界中の子どもに、プレゼントを配らなきゃいけないから、Wiiは高価すぎて、無理だったのね~。みんなにあげたいものね」と子どもには伝え、○○のソフトで許してもらいましたぁ~』などと、笑えるコメントがたくさんありました。プレゼントを開けた瞬間の笑顔が見たくて、どの親御さんもお忙しい時間をやりくりして探しまわられたんだろうな…と思います。なかなか目の離せない子ども達ですから、学校がない期間、親御さん達はゆっくりできずに大変な時間だと思います。親御さん達にサンタさんは来たのでしょうか?お身体に気を付けて、楽しい冬休みを過ごして下さいね。話は戻って(笑)。終業式後、来年までお別れの子ども達に、全員の先生で、ひとりひとりゆっくりとご挨拶をして、サヨナラしました。今年一年、私の心の大半を占めていたニクイヤツ、ADHDのA君にも、玄関でギュッと抱き締めて、目をしっかり見て話しました。『ぜったいに道を歩く時に、走ったり、飛び出したりしないで、お母さんと手を繋いでいてね。先生からの冬休みの宿題だよ。ぜったいぜったいの、おやくそく!』身体が大人並みに大きくなっているのに、なかなか色々な面でのコントロールのきかない彼のことが、誰よりも心配です。来年の笑顔が待ち遠しいです。『また来年まってるね!』どうか、元気に安全に冬休みを子ども達が過ごしてくれますように…。私もゆっくりと身体を治します。

December 26, 2006

コメント(1)

-

今学期の反省

結構ながい期間取り組んでも、自分自身として、全然成果が上げられなかったと凹むもののひとつに、リコーダーがあります。うちの学級の場合、全員がリコーダーに取り組むわけではないのですが以前にもお話した、ちょっと問題アリの例の先生が、突然、(ADHDの)A君にもリコーダーをやらせましょう!と言い出した。音楽の時間。色々な音がザワザワとしているだけでも、A君にとってはかなり厳しい状態。おまけに、指導状況が…なので『楽しいっ!』と思える授業展開ではなく、大部分の子どもたちは音楽の授業後、状態が悪くなってしまって、残りの授業が立ち居かなくなる時もよくあるホド…。そんな現状を全く意に介することもなく、リコーダー指導の指令をだすのは単に『卒業式の下級生の合奏時に、この子だけ呆然とさせておくのは(自分が)なんにも指導をやってないみたいで、父兄にカッコ悪いから』だそうな…。その理由にも卒倒したけれど、A君がリコーダーを演奏できる勝算でもあるのかと思いきや、『じゃ、はるか先生、お願いします』と来た。。。がびーん。『大変な指導は、全部私かよっ!』とはやくも目眩に襲われた。彼が集中できる静かな空間を確保してくれるなら、片手だけの演奏くらいならなんとかできるようになると、私も思う。でも、与えられるのは、毎回わずか10分弱。その上、彼が自分で自分の出す音を聴き取れないほど、それぞれの子どもが色々な楽器を個人練習する時間帯…。リコーダーを演奏する子たちは、既に両手で演奏できるようになっていてA君だけが、全くのイチからのスタート。通常でやる時のように、全員での指遣いの確認や、音の出し方の練習も、「シー・ラ-・ソ-・…」という音合わせの機会もなく、『ドとシだけ吹ければイイですから』という指示を先生に受けた。二ヶ月間がんばって、少しずつ取り組み、確かに、シとドの指遣いはできるようになった。基礎の基礎から一緒にやった。でも、集中して自分の音が聴き取れる状況にないので、音漏れして、かん高い音ばかりだすことになり、今度はそれが楽しくなってしまい、むちゃくちゃな音を吹いてはケラケラ笑っている。いや、違う…。彼は心から面白くて笑っているんじゃない…。集中できにくい子だから、短い時間しか取り組めないから、そして、『できない』という気持ちにひどく敏感だからこそ、もっと違う方法でリコーダーに取り組ませてあげたかった。すべての楽譜に音階名や音のシールを貼ってみたけれど、できるだけ騒がしくない教室の片隅を選んで二人で練習したけれど、彼自身に『リコーダーがふけるようになりたい!』という気持ちにはなってもらえなかったし、自分の出す音に興味を持たせてあげられなかった。休み時間に見てあげたくても、彼は誰よりも外に飛び出して、動き回ることを望んでいるからそれを「リコーダーの練習しよう!」なんて、言い出せない(言ってみたけど、無視だった…当たり前だよね(笑))。少人数での科目指導の時間に一緒に練習することも可能だと思うけれど、先生に全くその気はない。ご家庭で少し一緒にして下さったら…と掟やぶりの『家庭での指導』を望んでみたりもするけれど、後ろ姿がいつも疲れ切っておられるお母様にそんなことを言い出せるワケもない。折角指が動くようになったシとドだけれど、冬休みでまた白紙に戻るんだろうな…。せめて、鍵盤ハーモニカを演奏していた時のように、楽しそうなA君の顔がみたい…。ああ、もっとハイパーな『伝えられる力』が欲しい。自己嫌悪。

December 19, 2006

コメント(4)

-

なまえ

特別学級に在籍するAくん。最近、文字を書くのがとっても上手になりました。初めてであった時、驚くほど小さくて、まだ3歳用のお洋服がピッタリ。ランドセル姿が痛々しいほどの、その身体で、毎日楽しく通学してました。最初はなぜ自分がこの場所に通っているのか、というあたりから分らなかったようでしたが(笑)、次第に打ち解けてくれ、たまらない可愛い笑顔を見せてくれるようになりました。また、学びに関しては、まっしろな状態で入って来たものの、わが学級イチのすばらしい先生に出会い『学校でまなぶ』という意味を、時には涙を流しながら、時には「いやだぁ~」と鉛筆を投げて怒りながら、時間を積み重ねて来ました。わけあって小さく生まれた彼ですが、彼なりのスピードで、一歩、いや、半歩ずつ、一生懸命に歩みを進めていました。小さなステップを上がった時に『せんせ~できたよぉ。がんばったよぉ~。』ときれいな瞳に喜びを溢れさせて報告に来てくれる度に、小さな身体を抱き締めて誉めていました。随分前から五十音は読めて彼なりに書けたのですが、初めての人には判読不能なものも多く先生はあの手、この手で、苦手な運筆を嫌がらないように工夫して伸ばしていました。すると最近、誰がどう見ても、彼の名前としか思えない(笑)文字を力強い鉛筆はこびで書けるようになりました。先生もお友だちも、みんなで一緒に「すごいね~。がんばったね~。」と彼の名前書きのプリントを前に、心から喜び、ほめて、彼の成長に心打たれました。担任の先生も私も、彼のスタート時の運筆力をつけるための「お箸でのおまめ掴み」さえおぼつかなかった頃を知るだけに、感動もひとしお。おもわず目頭に熱いものがジワッときてしまいました…。こどもの成長を感じる一瞬。昨日まで出来なかったことが、スムーズにいった瞬間。こどもたちの見せる笑顔は本当にすてきですね。この『やったぁ!』という、かけがえのない瞳を見たくて、共に歩み、共に寄り添い共に学んでいるのかもしれません。あ、凹んでる時も、とっても愛おしいですけどね(笑)。今日もこどもから『きらきら光る力』をもらいました。明日もガンバルぞっ!

December 14, 2006

コメント(0)

-

朝のさかみち

私の出勤は、仕事柄かなり早い。朝はひとりで殺気立った私が、家族をせかしまくります(笑)。幸い、家族は皆、私よりも出勤や登校が早く、全員が出払った後、ひとりで過ごす15分が、あわただしいけど、意外と至福の時間だったりします。こんなドタバタの私が、常に自分に課しているのが、家族の見送り。自分の母が『見送りは姿が見えなくなるまで』を旨としていた人でどんなに忙しい朝も、叱られた朝も、必ず笑顔で角を曲がるまでみていてくれました。帰りは、夕方を過ぎると「あぶないから」と、人通りの少ない場所まで出向いてくれました。過保護かもしれないけど、私はいつも母に見守られている気がして、安心できました。友達関係で辛かった時も、暗くなりかけた道を母に話を聞いてもらいながら歩くだけで翌朝、学校に行けました。なので、今は私が、家族に見送りを頑張っています。一番長く見送るのは娘です。早朝で通学路が人通りが少ないのと、一度、私自身がこの道で変質者に出会ったトラウマから、大きくなった今でも、途中まで毎日一緒に歩いていきます。わずか4分ほどの道のりですが娘と他愛のない会話をしながら歩く道は楽しく、娘も坂の下の大通りから先は、ひとりで笑顔で駆けていきます。娘が見えなくなるのを見届けて、私はゆっくり坂を上がっていきます。この時、いつも同じ親子に出会います。自転車で保育園に送っていく途中でしょうか、綺麗な感じの身なりの整ったママと後部の座席に身を縮めるように座る年中さんくらいの男の子。どう見ても、出勤前に保育園に送っていく感じです。私がいつもこの親子が気になっているのは、ママが常に子どもを叱っているから。静かな住宅街の細い道の遥か向こうから、このママが男の子に注意する声がいつも近づいて来ます。「ねえ、どうして、~できないの?あなたがボーッとしてると勝手にかばんにお弁当がはいるわけ?ねえ、聞いてんの?」「じゃあ、なんでママと○○ちゃんが、いつもあなたに合わせて動かなきゃいけないの?ちょっと!聞いてる?聞いてるのか?って、聞いてるの!」…このママ、常に前を睨みつけながら、猛スピードで自転車をこぎながら子どもに怒っています。でも、わかります。朝、自分も会社に遅刻できないのに、子どもがグズグズしていたり、言うことを聞いてくれないと誰だってイライラしますよね。子どもが小さいうちは、時間に追われて余裕がなくなることも仕方ないんだと思います。でも、このママに、後ろに乗っているお子さんのお顔を見せてあげたい。怒鳴り続けるママの背中をぼんやりと見つめて、悲しそうな、つらそうな顔。ママの怒声に、彼が言葉を繋いでいるのも聞いたこともないけれど、お子さんが笑っているところも一度も見たことがないんです。一年以上もお見かけするんだけれど、ママもお子さんも、だいじょうぶかな…。朝のさかみちを通り過ぎる一瞬の風のような親子。どうかふたりが、ほんとは笑顔一杯の親子でありますように…。

December 13, 2006

コメント(2)

-

あめふり

今日は寒い1日になりましたね。私、雨が降ると、古傷のむち打ちと、新しく加わった偶発事故による後頭部強打というダブルパンチが効果を発揮して、ど~んよりした頭痛に悩まされてしまいます。むち打ちだけの時も、低気圧なんかが来ると、グッタリだったのですが後頭部強打という思わぬ目にあってからは、更にそれが増強された感じで頭痛薬とは万年仲良しです。。。医学的には問題ないんですけどね…。何をする気も起きず、頭痛といっても、高熱があるわけでもなく表現し難いどんよりさに悩まされて数年。勤務がある時は、ブルーな気分でいる訳にはいかないので、薬を飲んでなんとか凌いでいますが、勤務がない時は、ぼんやりと頭痛に付き合ってみたりします。整体とか、マッサージとか行きたいなぁ~。でも、自分への投資は申し訳ないような気がして、あと、ズボラもあって気が進まない。でも、エステの全身マッサージとかの気持ち良さそうな広告を見ると行きたくなります。。。ああ、もうこんな時間。ご飯作らなくっちゃ。がんばります!

December 9, 2006

コメント(0)

-

ごめんね

勤務する特別学級の複数いる担任の1人は、高圧的指導で子どもを押さえ込み、担当する1年間だけを大きな荒れなく過ごせばよしとするタイプ。この先生なりの流儀なのだとは思う。この先生との1年間で子ども達は一見するととても大人しくなる。保護者のなかにも、この先生のご指導の外見的な厳しさと子どもの変化に有り難みを感じて、賞賛する声も聞こえる。でも、この先生と学習を続けるうちに子ども達に次々と小さな歪みがあらわれてしまう。先生の顔色を伺って行動する。自分のしていることに自信がなくなってしまい独り言のように、先生や支援員に、自分のしていることの可否の確認をとろうとする。この先生が誰より可愛がっている子の真似をする。誰かが叱られていれば自分は怒られないので、小さなことでも、告げ口をしあう。家庭や解放される場面で制御がきかなくなる…等々。要するに、ものすごく子どもらしくないイヤ~な雰囲気のクラスになってしまう。みんなが学習の時になると、無意識にだろうけれど、先生の顔色を伺っている。この先生、私よりずっとこの学級の勤務歴は長い。でも、私でさえ、自分で勉強して、子ども達の障がいやその対応について学んでいるけれどこの先生は学ぶどころか、子ども達の行動やパニックの理由さえ知ろうとしない。私から「いまのは~だからだったんじゃないですか?」と言うと「へぇ~そうかな…そんなこと、よく気付くね」と不思議そう…。勤務級の先生方や支援員の方々は皆とても熱心で、どんな些細なことをお尋ねしてもいつも的確なアドバイスをいただけるし、工夫や見るポイントも教えて下さる。授業で使われているプリント類は隅々にまで気配りされ、その子その子に応じた素晴らしいものばかりだし、当然、全てが手作り。だから私も、子ども達に対して、一層、勉強を深めたいと願えるし、やろうという意欲も、懸命な先生方を見ているとフツフツと涌いて来る。でも、この先生だけは違う。手作りのプリントは一度も見たことがない。市販の健常の子供用のもののなかからできそうなものをコピーしてやらせる。しかもそのコピーすら事前準備されておらず、授業が始まってからノロノロとコピーに行っている。この先生の頭の中にはどんな指導目標や指導計画があるのか?特別学級に入ることを決断したこの子達が、丁寧な個別指導を求めてはいけないのか?と問いたくなる毎日…。以前、この先生のクラスにADHDの子が入った。この先生にとっては初めてのADHD児だそうだ。障がいについて学ぶことを主義としない不思議なこの先生にとっては、パターンの読めないこの子の存在は面倒そのもののように私には見えた。当然、その子に対しても高圧的な指導で『言うことをきかせる』ことを第一とした指導がおこなわれた。この先生にとっては『なぜそんな行動をとるのか』という理由は一切関係ない。どんな障がいを持っていても、身体の大小はあれども、小学生の子ども達にとって、かなうはずがない大人が高圧的な態度で迫って来ることが怖くないはずはない。仕方なく『言うこと』を表面上は聞くようになる。でも、この先生の指導は子ども達にとって、なんの理由付けもない。ただただ怖いからこの先生が言うことを真似たり、したりするようになっただけ…。『~だから、この行動をとらない』とか『~だから、言ってはいけない』などの理由付けや説明の類いは一切カットで、『~しろ!』『~するな!』の繰り返しの日々…。頻繁に叱責され、この子は自己評価を下げ、この先生を恐れるようにはなった。叱れば、短い時間なら、言うことはきく。でも、信頼は一切無いように見える。この子は学習面での期待もあってこの学級に転籍して来たようなのだが、担当がこの先生では、この子の特性に応じた工夫や指導もなされず、ストレスからか、衝動性が高まり、別の子どもに対して嫌がらせを楽しむような二次的な面が現れた。この子とこの先生の関わりの中で、この子自身にとって範となるような言動を学ばせたり誉めたり、考えたりする機会を与えず、高圧的な態度がメインで指導を続けた結果、どんどん圧を上げないと言うことをきかないようになってしまい、この子の行動を制するのに、今では莫大なエネルギーが必要になってしまっている。負の行動をとる場面もかなり多くなって来た。こういう時、なんのための特別学級なのか、子ども達に申し訳ない気持ちで一杯になる。私たちの立場なりに、この先生には精一杯抗議してきた。できる範囲で管理職のひとにもこの先生の状況を発信し続けた。学習の事前準備が面倒であればお手伝いします、と申し出ても見た。他の先生方も常に注意を払ってくれていた。でも、状況は好転しない…。子ども達自身が一番困っているに違いない。一番安心できないにちがいない。そして、この不安感を言葉として伝えられる術を私たちはまだ育てられてはいない。でも、彼らの行動から溢れるサインが何よりもそれを物語っている。それが一番つらい…。春の異動、そればかりを皆で祈っている。そして、この先生はまたどこかで指導をお続けになるのだろう…。何も変らず。

December 7, 2006

コメント(2)

-

やわらかなぬくもり

特別学級の支援員をしているワタシ。学習のひとつとして、外に出かけることも多い。『順番を守って並ぶ』『前の人と同じ足並みで歩く』『交通ルールに気をつける』…校外の学習で学べることはとても多い。また、指導する側としては校外に出るというだけで、かなりの緊張感があることも間違いない。こどもたちのそれぞれには、こだわりや興味のあるものが外には特に多い。なんでもない生き物に怖がって泣き出す子、道に置かれている自販機が大好きで新発売の缶のデザインを食い入るように見たい子、車や電車、はたまた踏み切りが気になって動けなくなる子、歩きながらも教師や支援員などの『大人』と、わき目も振らずに話し続けたい子…そう人数は多くはない行列なのに、とても賑やかです(笑)。外出時は、こども同士で手を繋ぎます。その並ぶ順番、手を繋ぐ相手、どんな短い外出でも、すべて事前に指導者側で相談し外出の目的やこども達の状態などにあわせて、隊列のどこに指導者を置くかも含めて相談。外での刺激がある上に、更にこども同士で刺激があると、ケガや事故につながるトラブルになりやすいからです。手を繋いで外を歩く姿はとても微笑ましく、その後ろ姿を見ているだけで「ああ、なんて、うちの子達は可愛いんだろう…」と親ばかならぬ支援員バカにいつもなってしまうほど、役得(笑)。ただ、通り過ぎる人達の目は千差万別。社会の厳しさ、冷たさを感じる一瞬もあります…。信号待ちをする瞬間、バイクの大きな音、チリチリと自転車のベルが聞こえた瞬間色々な一瞬に、緊張したこども達が大人の手を探し、つないでくる瞬間があります。そのやわらかなぬくもりが、私たちの手を求めることで「不安」を乗り越えまた、お友だちと手を繋いで歩き始める…。この信頼感を有り難く思うと同時にこのやわらなか命を支える手の一つとして、共に歩んで行きたいと願う私です。

December 6, 2006

コメント(0)

-

やっぱり痛い

今日、こども1が珍しく発熱し、携帯に出られない(っていうか、勤務中は手にすることさえ不可能)という私の悲しい仕事柄、わざわざ勤務校の副校長経由でこども1の学校から連絡が来た。こども1の学校はとても丁寧な学校なので、退勤時にmy携帯を見ると、幾度も連絡を下さっていた。『この携帯がどうしても繋がらない時は、学校へ』と届けておいた連絡先に最後にご連絡下さったらしい(笑)。登校前から体調が悪かったので、休むように言ったのに、試験前だから…と無理に出掛けて行き結局体調が悪くて授業どころではなく、保健室のお世話になったらしい(トホホ)。私が「勤務中で、迎えに行くことは不可能なんです」と告げると、帰宅方法についても、こども1は自転車通学なので、39度も熱が出ているのではふらついて危険だろう、と配慮して下さり、学校がタクシーを呼んで住所等を渡し、タクシーチケット付きで家まで送っていただいたそうだ(学校からの電話は「もう少し様子を見て、自転車かタクシーどちらかの方法を使って帰宅させてもよろしいでしょうか?」という確認のお電話だった)。後でお礼の連絡を入れると、こういう時のために学校のほうで準備されたお金があるので、具合の悪い時にかかる帰宅のための費用は不要です、とのこと。数百円という単位ではないので、ありがたくて、泣けて来る。その上、こどもの学校からわざわざ連絡がきたので、勤務級の先生方が皆気遣って下さり今日は人手も十分あるから…と早めに早退させていただけてしまった。問題のある先生もいるけど、みんなとても優しい方ばかりで、本当にいつも感謝している。おかげで、帰宅後、こども1を連れて病院へ行けた。『おなかの風邪』の診断で、試験も近いので、1時間、点滴を受ける。ついでなので、私も念願の(?)インフルエンザをお願いできてしまった(不幸中の幸い(笑))。ここから先、絶対に学校で流行り出すので、極力軽く済ませたかったが時期を逸してばかりだったので、神様のささやかな贈り物かもしれない。おまけに、そこで接種したことはなかったのだけれど、ラッキーにも2500円、『安い!』ありがたい…。今日は、なんだかとっても不幸だったんだけど、小さなラッキーが散らばっていてちょっぴりマシかな…と思える1日でした。なにより、こども1も点滴のお蔭か、かなり楽になったようだし(明日は行けるかな…)。でも、担任の先生からお見舞いのお電話ついでに、あるレポートが未提出の件が私にバレて『今日は具合悪から怒らないで…』と高熱で潤んだ瞳で許しを乞うていた(>ばか?)。叱るのはまた明日だね。早く良くなって、覚悟せよ(爆)。でも、ワタシやっぱり注射は痛かったよ…。泣かなかったけどね。明日はもっといい日になりますように。

December 5, 2006

コメント(2)

-

みつめる視点

私の仕事は特別学級の支援員です。同じチームで働く数名の中に、お一人、素晴らしい方がいます。そのAさんは、教員免許ではなく、別の資格で採用された方なのですがAさんの子どもに対する視点を見ていると、常に感心させられることばかりで私は年齢はAさんより相当上(汗)なのですが、正直『憧れ』の存在です(爆)。Aさんの視点は常に子どもに寄り添っています。そして、一緒に勉強する時も、遊ぶ時も、具体的な知識の裏づけと鋭い観察眼そして何より、遊びの玉手箱!のように、遊びを生み出すことが上手でたちまち子ども達をトリコにしてしまうのです。私がもう少し若ければ(>ありえない妄想)Aさんを妬んだり、意地悪したくなってしまうかも…というほど、子ども達にも、先生方にも、そして学校職員の方々にも大人気なのです。そして、当然のことながら私もAさんが大好きなんです(笑)。自分の中でも整理したいので、Aさんの良いところをあげてみたいと思います1 障がいに対する知識が潤沢で、それが非常にスッキリとココロの中で整理されていてサポートする時、ほめる時、叱る時など、私が迷ってしまって困るくらいの事態にも対応に迷いがない。例/思わずこちらも目の前で起きていることに感情的になってしまいそうな子どものパニックや悪口雑言、ケンカなどの場面でも、その場の状況から、そこに至ってしまったプロセスを見極めるのがうまいので、非常に対応も早いし、子どもも無理なく安定を取り戻せる。2 個々の子ども達の個性を非常に良く観察していて、1の「この障がいだから~」という知識に加えて「この子はこういう個性だから、こういう性格だから」とよく不馴れな先生方が陥りがちな『障がい名による決めつけ的な見方』をすることなくその子自身の良いところ、改善すべき点を常に意識している。例/ついつい見逃しがちな小さな子ども同士のトラブルも、ちゃんと視野に入っていてその子の性格から、なぜそういう行動に出てしまうのかを観察し、事前に防ぐ声掛けや特定の子に小さな意地悪をしたくなるマイナスの気持ちを、うまくサポートすることでその子に対するプラスの気持ちに上手に移行させている。3 子ども達の現状に満足することなく、常に成長して行く将来を見つめて工夫をしている。例/こだわりがあっても、特定のものや人にこだわらせておけば(←嫌な言い方ですみません)学校での生活は非常に安定したものとなっている子に対しても、今後の生活で「もしこれがなくなったら…」という事態を意識して、少しずつ距離を持たせたり、様子をみながら時には厳しく対応をしている。こういう仕事をしていると、自分に甘えたり、懐いたりしてくれる子どもは非常に可愛いので、ついつい容認しがちなことにも毅然と対応している姿勢は本当に頭が下がる。4 子どもの好むような絵が素晴らしく上手い!例/才能の問題で仕方ない面もあるのだけれど、アニメでもキャラでも、何を描いても素晴らしく上手い(笑)。子どもの描く些細な絵に自分の絵を描き添えながら会話が広がる姿は微笑ましくて、自分の画才の無さを反省します。5 その場にあるものを使って考え出す遊びが、半端じゃなく面白い(笑)。遊びに対するセンスがすごくあると思う。例/「おしゃべりして時間を潰す」ということができにくい子ども達なので待ち時間の工夫が腕のみせどころなのですが、手近にある子ども達の写真入りカードをつかって3ヒントクイズのようなものを始めたり、ただボール投げをするだけじゃなくて力の弱い子、不器用な子も楽しめるようなゴールを段ボール箱を使ってパッと作り普段なら身体を動かすのが嫌いな子まで夢中になって遊んでくれるような発想がお見事!私は「普通」から逸脱できない自分の発想の貧困さに苦悩してます(涙)。こんな素晴らしいAさんですから、数名いる先生方の中に存在しておられる「指導力無し」「やる気無し」「暴言あり」という高給取りの先生と交代させてあげたいくらい高度な指導で頑張って下さっているのですが、カナシイかな時給はパートをしている友達から笑われるほどの薄給。しかも、能力給や、より責任のある非常勤職員などに採用される道もなく加えて、日給制なので、規定時間以上働いても一切お金は支払われません。待遇は低いのに、Aさんには様々なセンスがあるのでついつい他の先生方からも頼りにされてしまい、夕方遅くまで手伝っておられる姿は日常茶飯事で、多分、時給換算すると500円を切るんじゃないかと…。上記にあげた全くやる気のない先生は内部では問題があることで有名ですが、参観や研究会などで、目立つところは絶対に手放さず、保護者に対する口がものすごく上手い…。Aさんの苦難の指導による功績をその教員の指導によるもの、と信じて、ひたすら感謝している保護者の方は少なくありません(呆)。本当に地位的にも、経済的にも、恵まれない立場なんです、支援員って…。でも、先日、同じ特学の支援員の方のブログを拝見し、まだまだうちの学校はめぐまれているほうなのかも…と思いました。校内ではいつも長の付く方を始め、先生方は皆さんとても気遣って下さいますし、様々な交流も頻繁にありますから…。自分の中だけでの悶々とした葛藤なのかも知れません。でも、一番心配なのはAさん。まだとてもお若くて、このままだと経済的理由で天職ともいえる、このお仕事をお辞めになってしまうんじゃないかと、私が心配しています。同じ自治体の他校で支援員をしている人達とは交流する機会が殆どないので全体の様子は分らないのですが、私はともかくとして、こんな子ども達の成長にとって大切な存在のAさんを経済面の問題で失うことがあるとすれば、とても大きな損失だと思うのです。自治体は私たちの存在をどういう風に受け止めているんでしょうね。先日、Aさんに「保護者の方は子ども達に必要な様々な支援や援助に関する声や署名を自治体に訴えておられるけど、よい支援員を安定して長期で確保するために、待遇の改善(福利厚生にかかる費用を節減するためか短期契約を繰り返す単なるバイト扱い。何年勤務しても変ることはありません)を訴えていただくことは、無理なのかな…」と話しました。Aさんは「これまで素晴らしい!と思った支援員の人が経済的理由で他の自治体の支援員に移って行かれたり、次々お辞めになったのをみて、私もそう思うけど、保護者の方々は私たちがどういう待遇で働いているのか全くご存知ないし、きっと私たちが頑張っている努力の大半は、子ども達の口から伝わることは期待できないし(笑)、保護者の方々は、きっと「学校専用のヘルパーさん」程度にしか思っていらっしゃらないかもね~。でも、私たちには保護者の方が見ることが出来ない、子ども達の成長や笑顔をいっぱい見ることが何よりの支えなんじゃないですか?私にとってはお金は二の次ですよ~。」と言ってくれました。Aさんから学びたいことがまだまだある私には有り難~いお話だったけれど、Aさん自身のためを思えば違うんだけどナ…。周囲の状況は厳しくとも(笑)、Aさんのような豊かで暖かな視点をもった支援員にいつかなれるように頑張ります!

November 28, 2006

コメント(2)

-

人間ドッグ

最近、身近に病を得る人が何人か出て、ショックついでに我が身の健康を考え出した。年齢からすると遅過ぎるくらいなのかもしれない。で、今日、たまたまお仕事がお休みだったので、思い切って名実共に重た~い腰をあげ、昨年受診した病院にお電話をしてみた。すると『年度内はもういっぱいです。予約がとれるのは4月です』とのお答え。ぎょえ~!!!幾ら面倒で避けていたとはいえ、ようやく思い立ったのに来年ですか?4月ですか…?気が遠くなるぅ~。設備も素晴らしく、ナースさんや技師の方のお人柄も素晴らしく揃っているこの病院がとっても気に入っているので、やむなしかな…。でも、折角思い立ったんだから、早く受けてしまいたい気持ちもあるのよね。お友だちに誘われていた別の綺麗な病院にも電話してみようかな…。って、ココまで読んでお分かりのように、ワタシの優先基準は『綺麗な病院』!いい歳してますが、病院とおトイレとレストランだけは、綺麗じゃないとダメなんです…。4/25まで悪い病気になりませんように…。あと、ダイエットもしなくちゃ。このままじゃ、内臓肥満の殿堂入り間違いなしだわ…(涙)。がんばります!

November 27, 2006

コメント(0)

-

今日からブログを開始!

ワタシが興味あるブログにコメントするためには、楽天ブログの登録が必要とのことで、無理矢理ブログ開設しちゃいました!根っからのズボラ者なので、数々の友人からブログしなよぉ~とお勧めされても、聞こえないフリで、やり過ごしていましたが(>おいっ)とりあえずオープンです。何を綴ろうかしら~。ちょっと楽しみです。ではでは、よろしくぅ!!

November 26, 2006

コメント(2)

全41件 (41件中 1-41件目)

1