PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: ニュース(95863)

カテゴリ: 感染防止

久しぶりの

文科省…

衛生管理マニュアルが

新しくなっていたので…

( ̄O ̄;) ズット、ミテナカッタァ…

ほぼ

アップです…

長いです…

( ̄▽ ̄;)コウハンハ、コピペ…

手洗い サポート ウォーターガイド

ほぼ省略します…

m(_ _)m

*****

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~

はじめに

国内外の感染状況を見据えると、新型コロナウイルス感染症につ いては長期的な対応が求められることが見込まれる状況です。こう した中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要があります。文部科学省では、 「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のための ガイドライン」(令和2年6月5日事務次官通知)において、そのた めの学校運営の指針を示しました。

本マニュアルについては、同ガイドラインの考え方に基づき、学校の衛生管理に関するより具体的な事項について学校の参考となるよう作成したものです。本マニュアルを参考に、各学校において感染症 対策に努めていただきますようお願いします。

最後に、本マニュアルは、令和2年 12 月3日時点での最新の知見に基づき作成したものですが、今後新たな情報や知見が得られた場合には随時見直しを行うものであることを申し添えます。

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

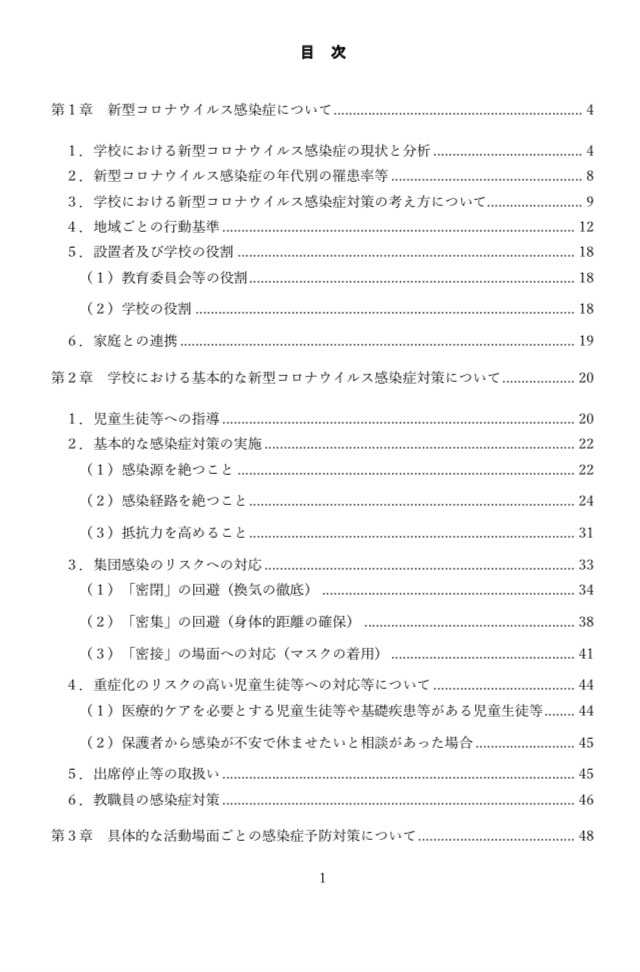

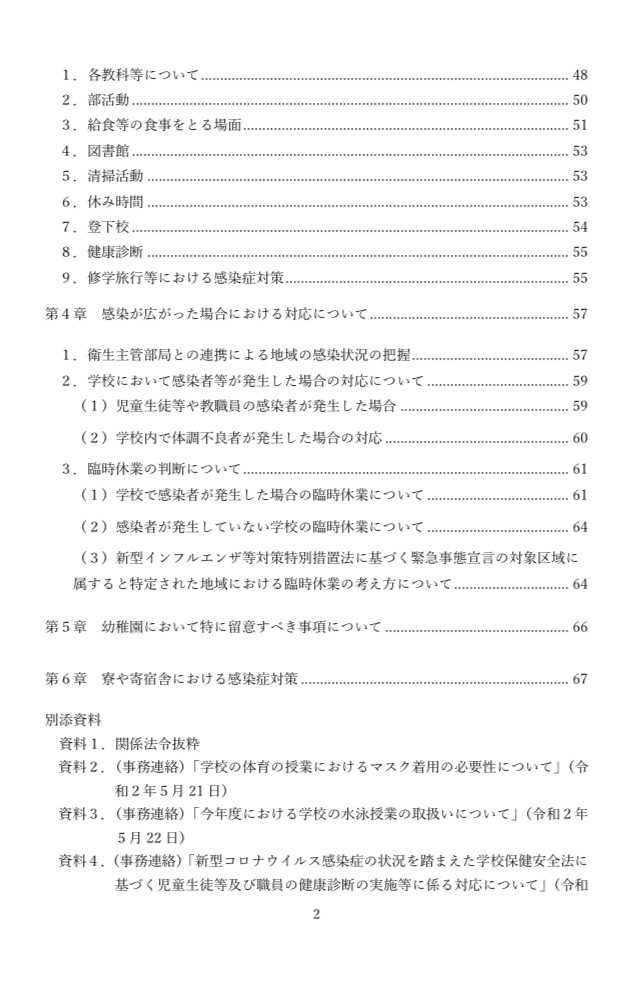

第1章 新型コロナウイルス感染症について

1.学校における新型コロナウイルス感染症の現状と分析

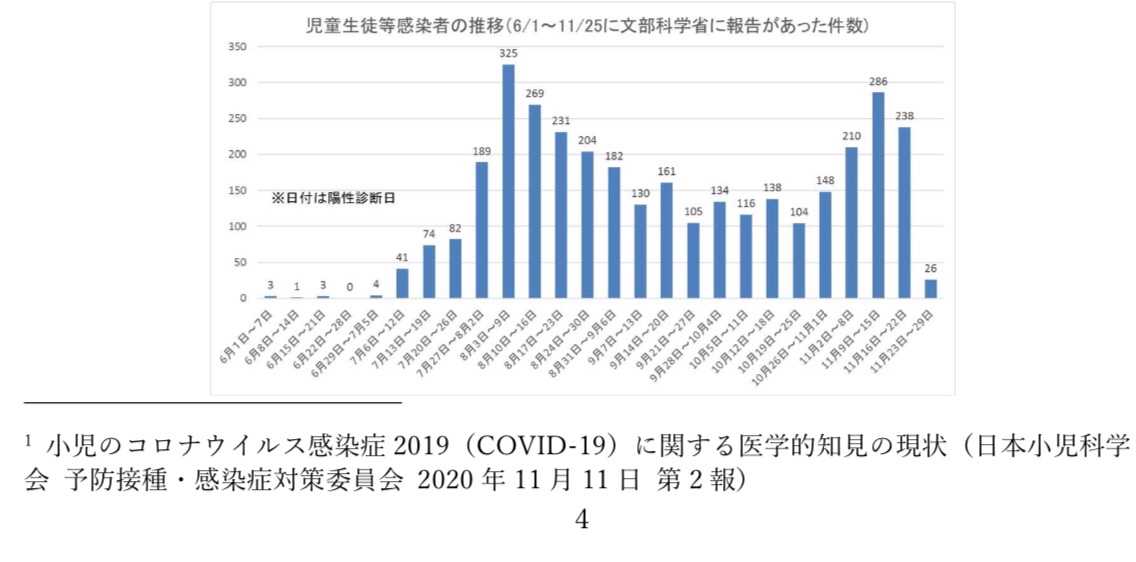

我が国においては、国内での感染拡大の可能性があった初期である3月2 日から政府の要請により全国の一斉臨時休業が行われ、その後春季休業を経て、4月7日に政府の緊急事態宣言が行われたことや4月 16 日に全都道府県 が緊急事態措置の対象となったこと等を受け、大部分の学校が5月末までの臨時休業を行いました。

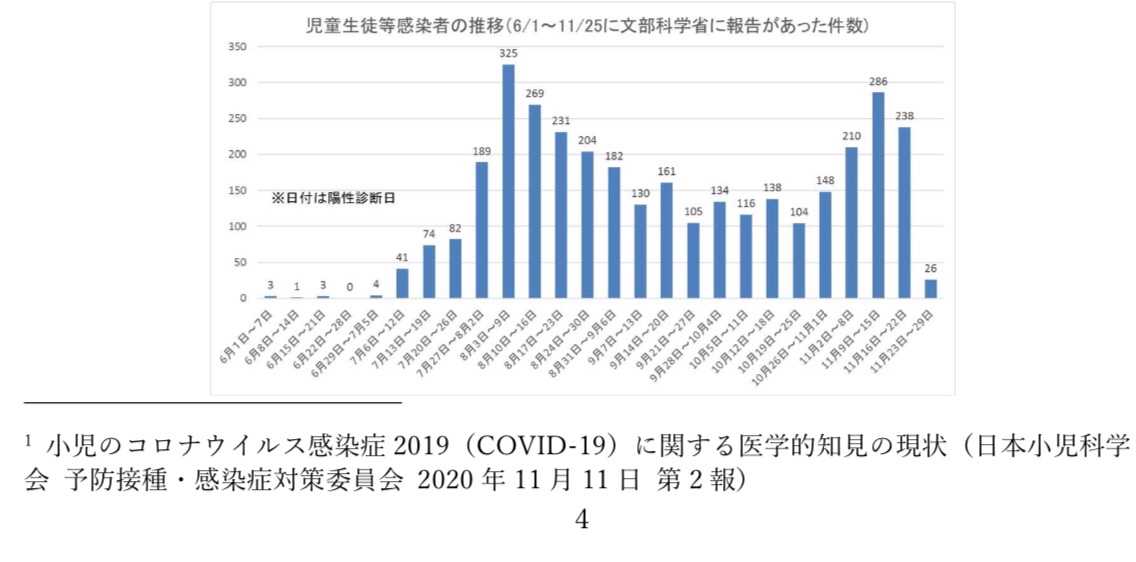

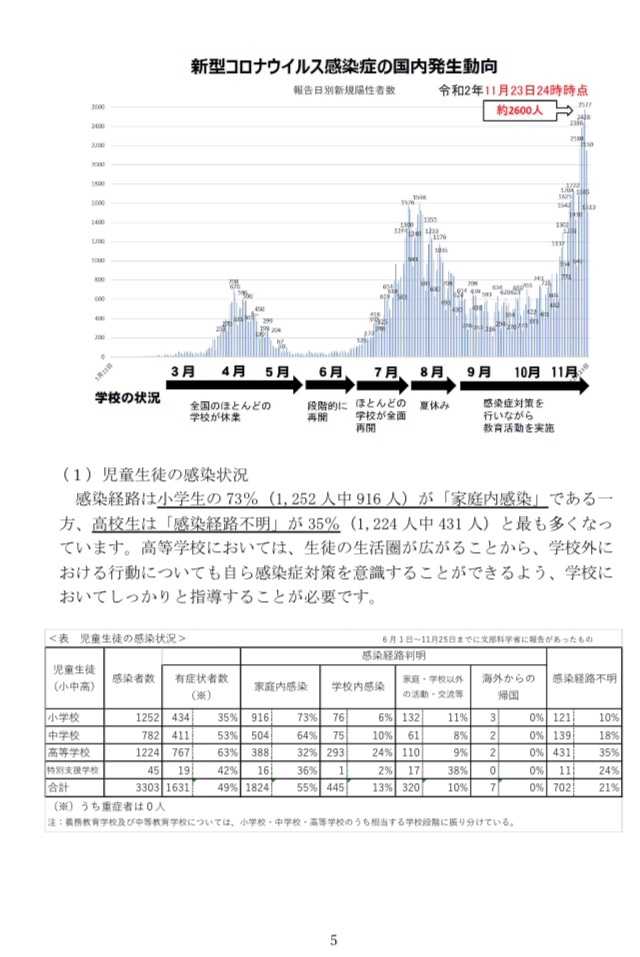

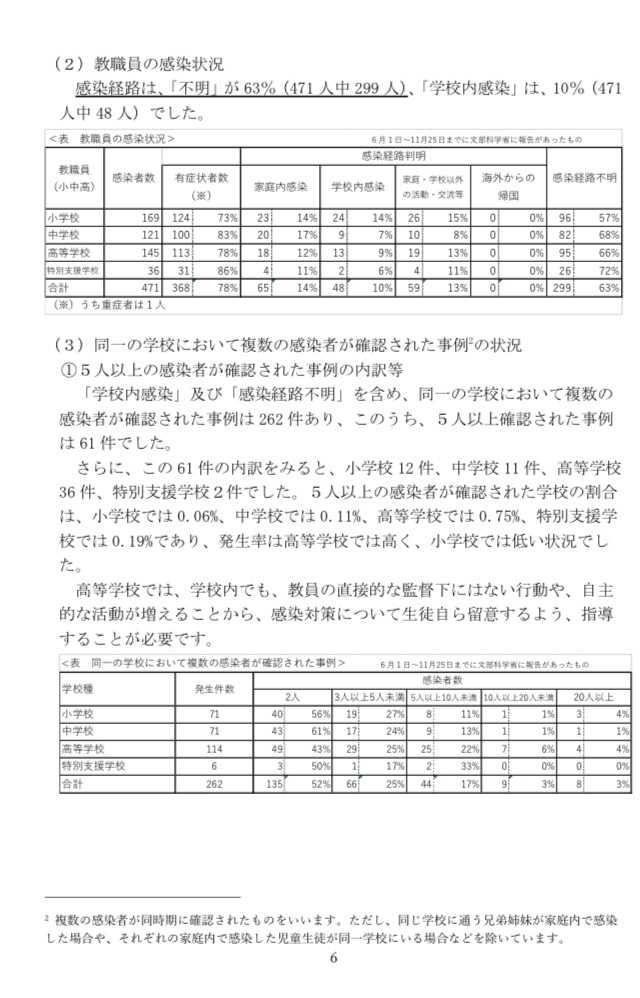

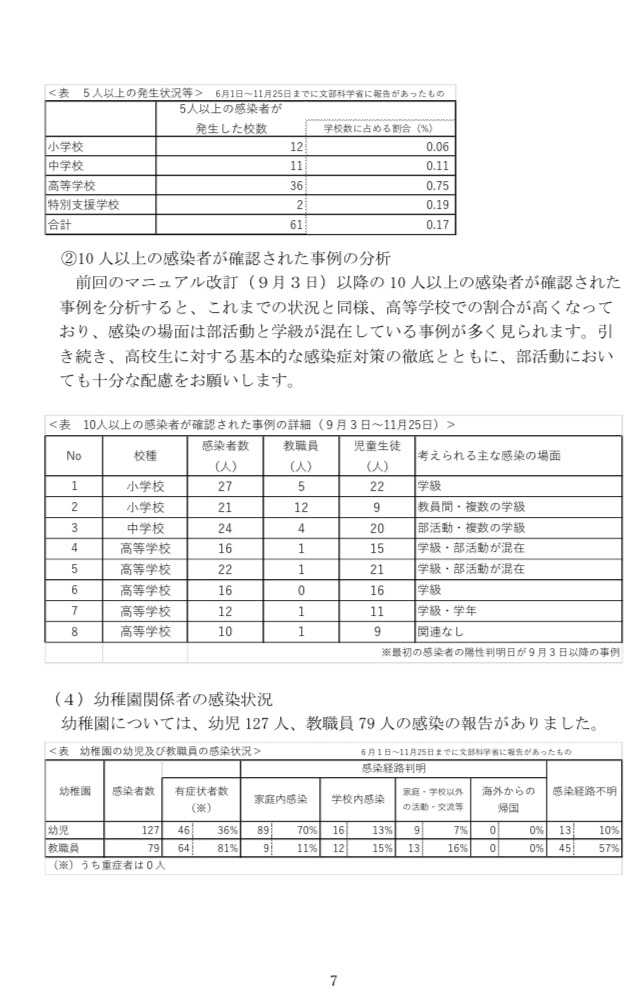

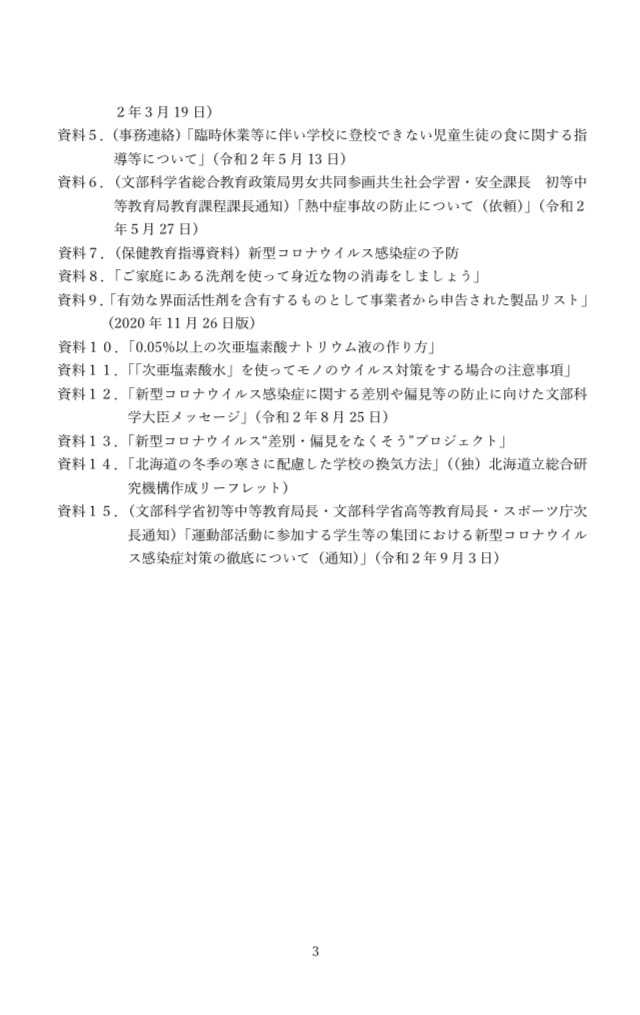

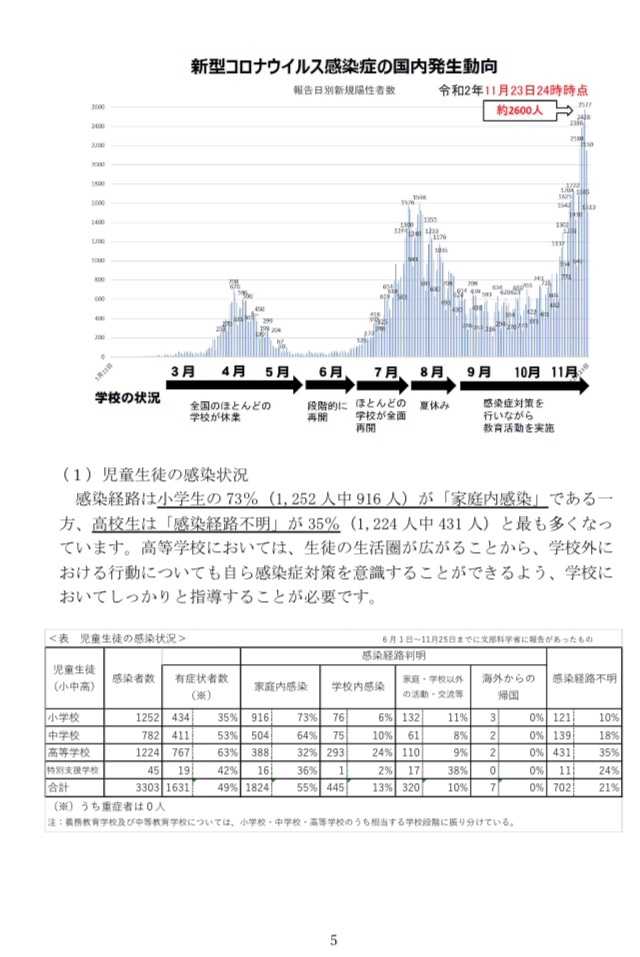

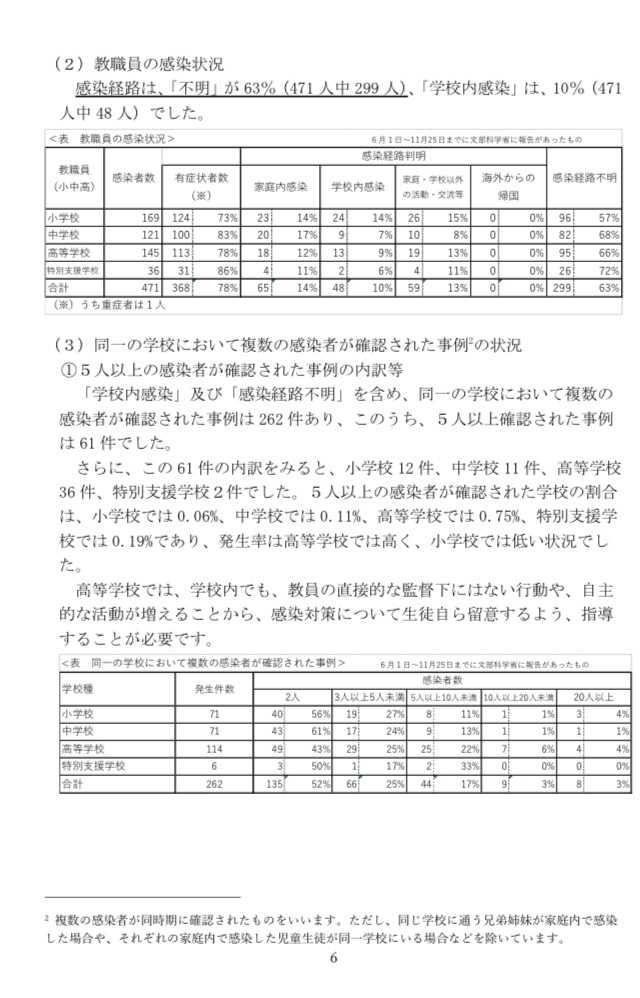

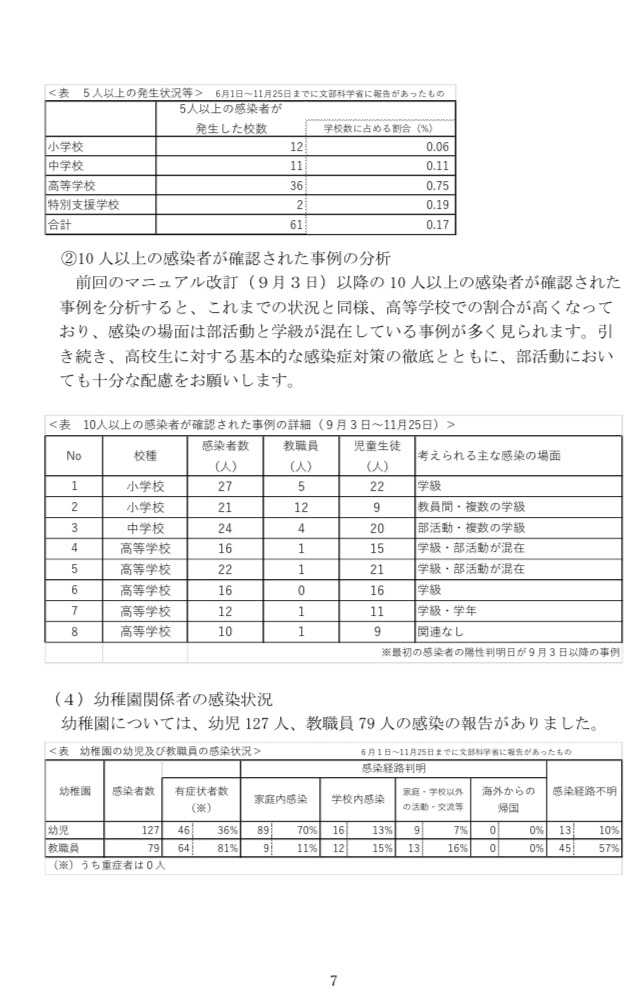

文部科学省では、学校関係者に新型コロナウイルス感染症患者が発生した 場合に速やかな報告を求めており、学校が本格的に再開し始めた6月1日か ら 11 月 25 日までの間、児童生徒 3,303 人、教職員 471 人、幼稚園関係者 206 人の感染の報告がありました。

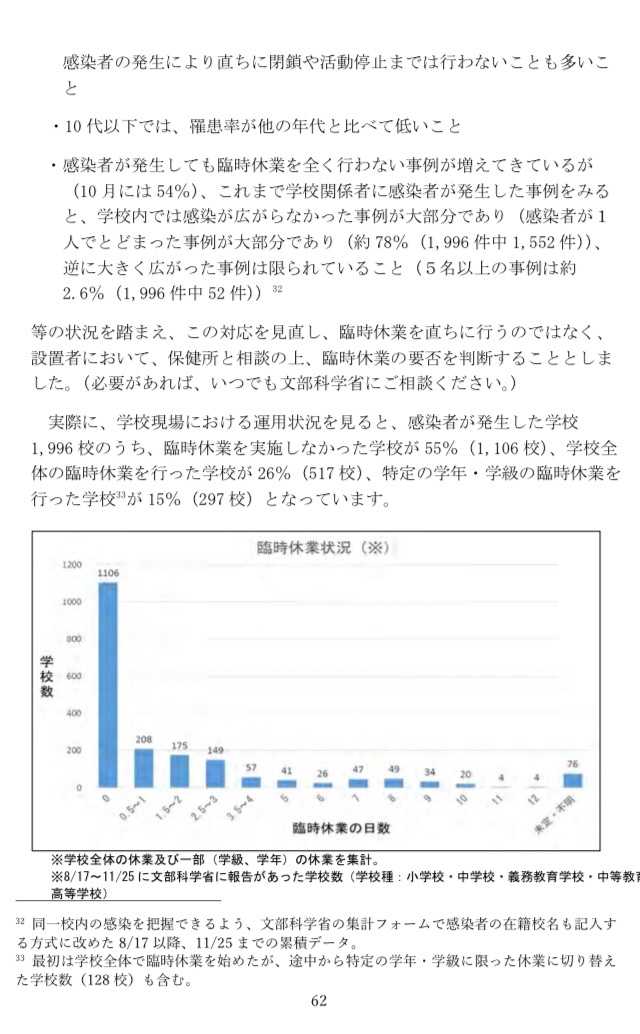

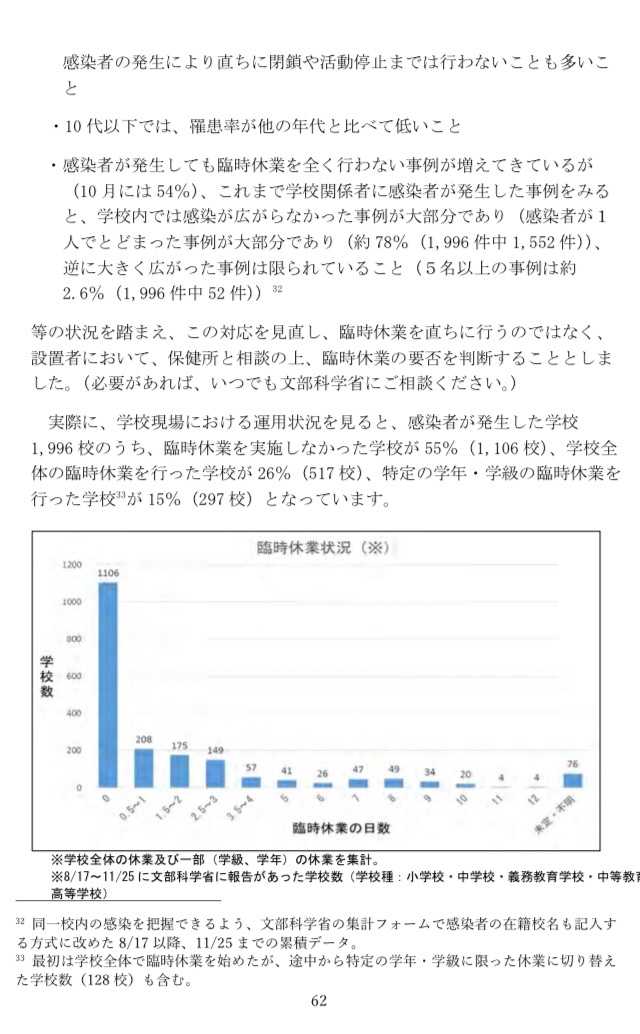

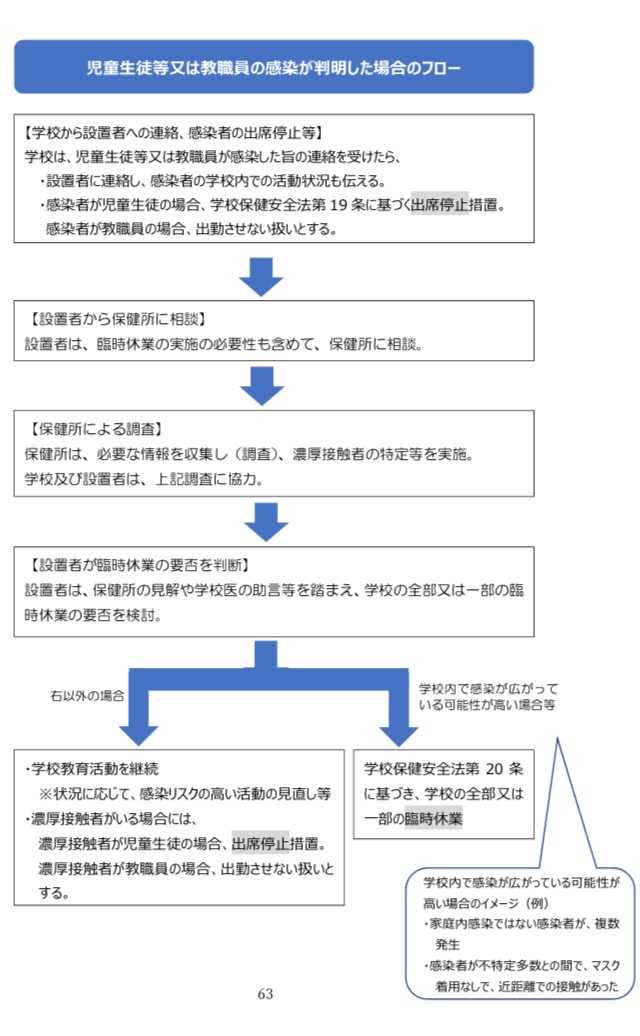

現在、国内の感染者数の増加に伴い、10 月下旬から学校関係の感染者数が 増加している状況ですが、これまでの感染事例の大半が学校内で感染者1人 にとどまっており(詳細は「第4章3.(1)」参照)、学校内での感染の拡大 があった場合でも、地域での感染拡大につながった事例は現在まで確認されていません。

これまでの感染事例について、感染経路や学校関係者への広がりの状況をみると、次のとおりです。

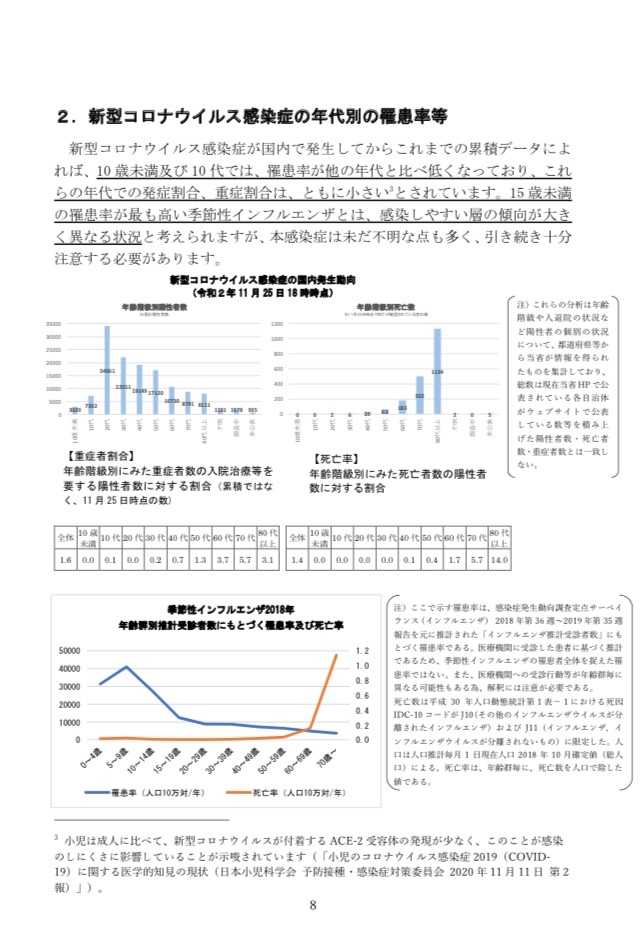

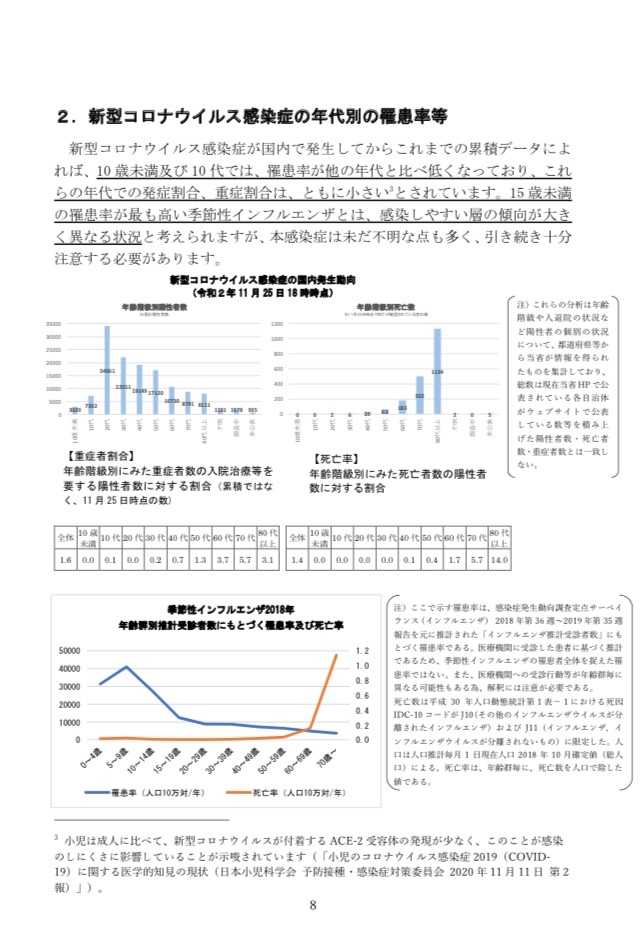

2.新型コロナウイルス感染症の年代別の罹患率等

3.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

これまでの事例からみる限りでは、学校関係者(幼児児童生徒(以下、「児 童生徒等」とします)・教職員)に感染者がいたとしても、 本マニュアルにし たがって感染症対策を行っていた場合には、学校内で感染が大きく広がるリス クを下げることができると考えられます。

一方、海外では感染症対策が不十分であったサマーキャンプで小中学校の年 代に相当する子供の間での集団感染が確認されていたり、4我が国においても、 感染症対策が不十分な場合には、同一部活動に所属し寮生活を共にする高等学 校や大学において、大規模な感染者集団が発生する事例が確認されていたりします。このことから、気を緩めることなく感染対策を今後もしっかりと行っていく必要があります。

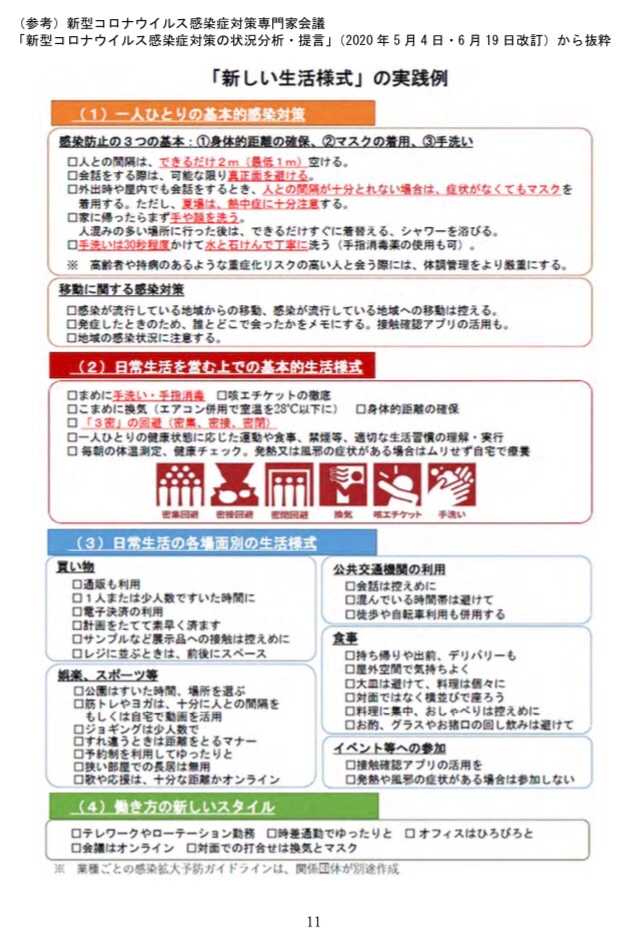

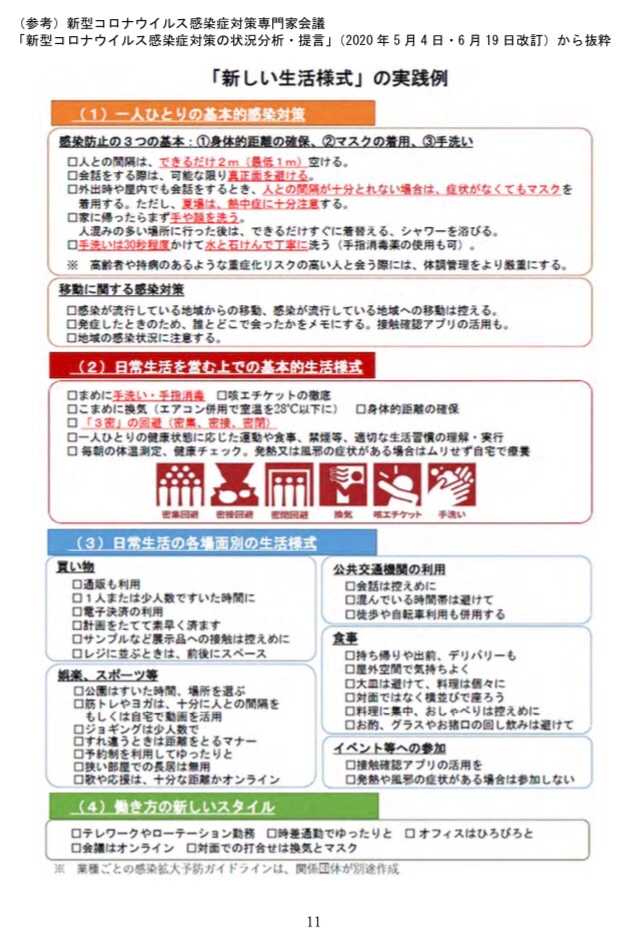

学校では、「3つの密」を避ける、「人との間隔が十分とれない場合のマスク の着用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新 しい生活様式」を導入するとともに、 地域の感染状況を踏まえ、学習内容や活 動内容を工夫しながら可能な限り、授業や部活動、各種行事等の教育活動を継 続し、子供の健やかな学びを保障していくことが必要です。

なお、地域で感染経路の不明な感染者が増加しているなど、警戒度を上げなければならない場合であっても、特に小学校及び中学校については、家庭内感染が大部分であることを踏まえれば、地域一斉の臨時休業は、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、学びの保障や心身への影響の観点から、避けるべきと考えます。

また、どんなに感染症対策を行っても、感染リスクをゼロにすることはできないという事実を前提として、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処することができるよう、地方自治体内での教育委員会と衛生主管部局との連携や、学校医・学校薬剤師等の専門家と連携した学校における保健管理体制を築いていくことが重要です。

学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者である児童 生徒等が、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象にならぬよう、十分な 配慮・注意が必要です。また、新型コロナウイルス感染症対策分科会の下に 置かれた「偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」の「議論のとりまとめ」においても、差別・偏見等の防止に向けた取組の強化について挙げられているところです。

文部科学省では、新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見等の防止 に向けた大臣メッセージ(別添資料12)を公表したほか、子供たちが感染 症に対する不安から陥りやすい差別や偏見などについて考えるきっかけとな るような啓発動画や関連資料などを作成しています(別添資料13「新型コ ロナウイルス“差別・偏見をなくそう”プロジェクト」)。

これらを、適宜学校での指導等に活用し、差別・偏見等の防止に向けた取組を進めていただくようお願いします。また、保護者や地域社会への啓発も大切ですので、教育委員会等と学校が連携して取り組んでいただくようお願いします。

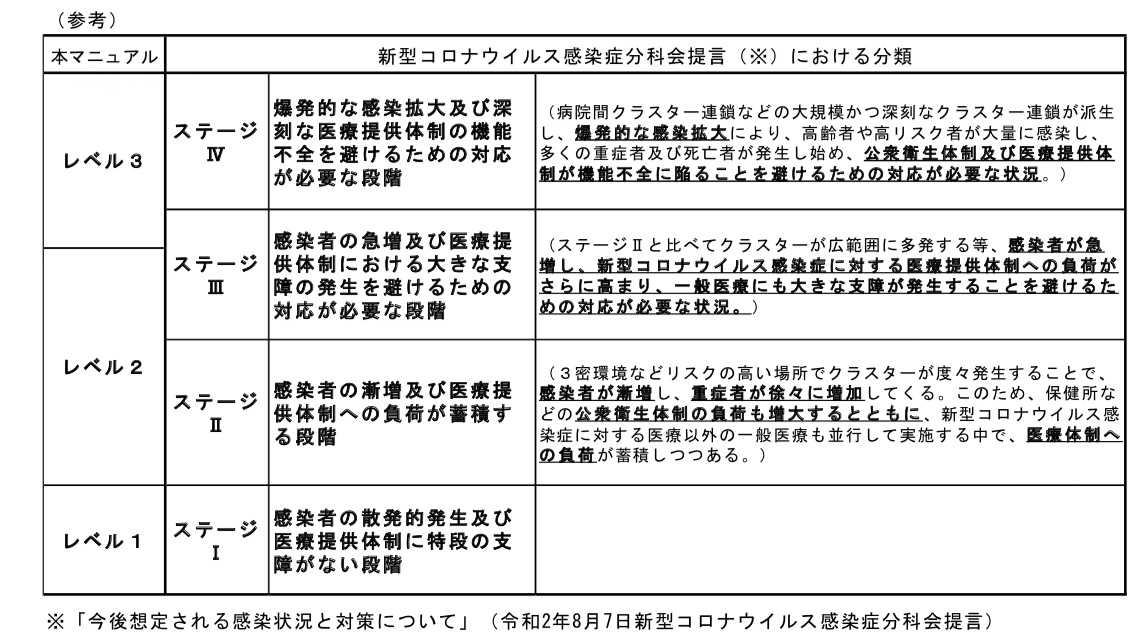

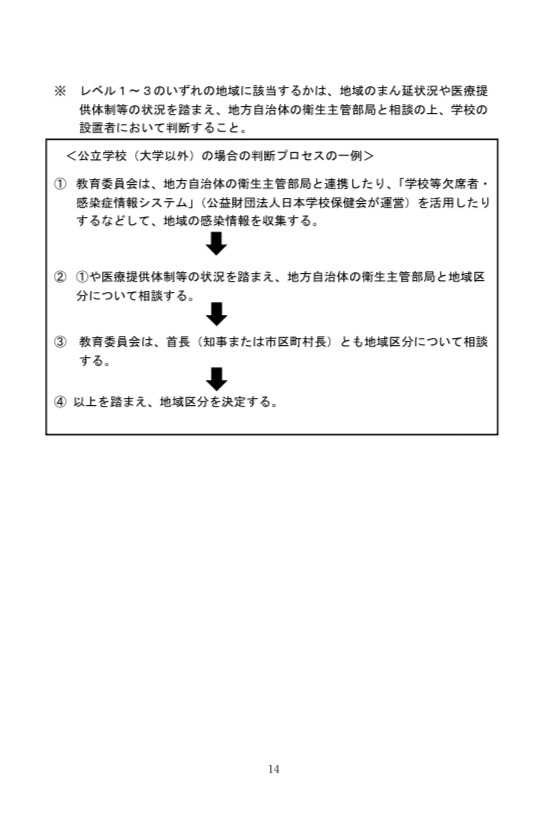

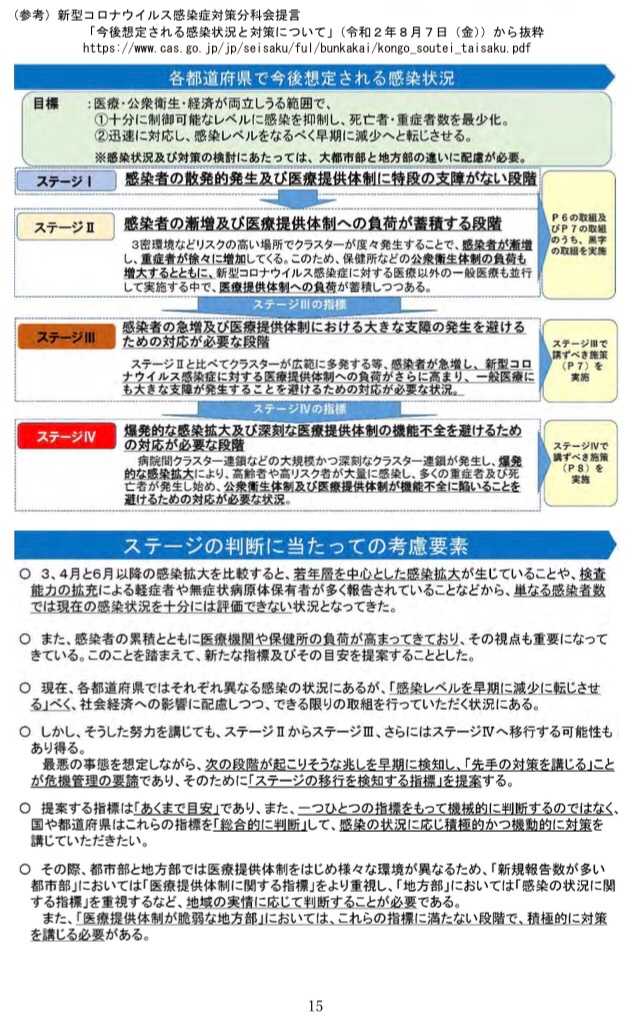

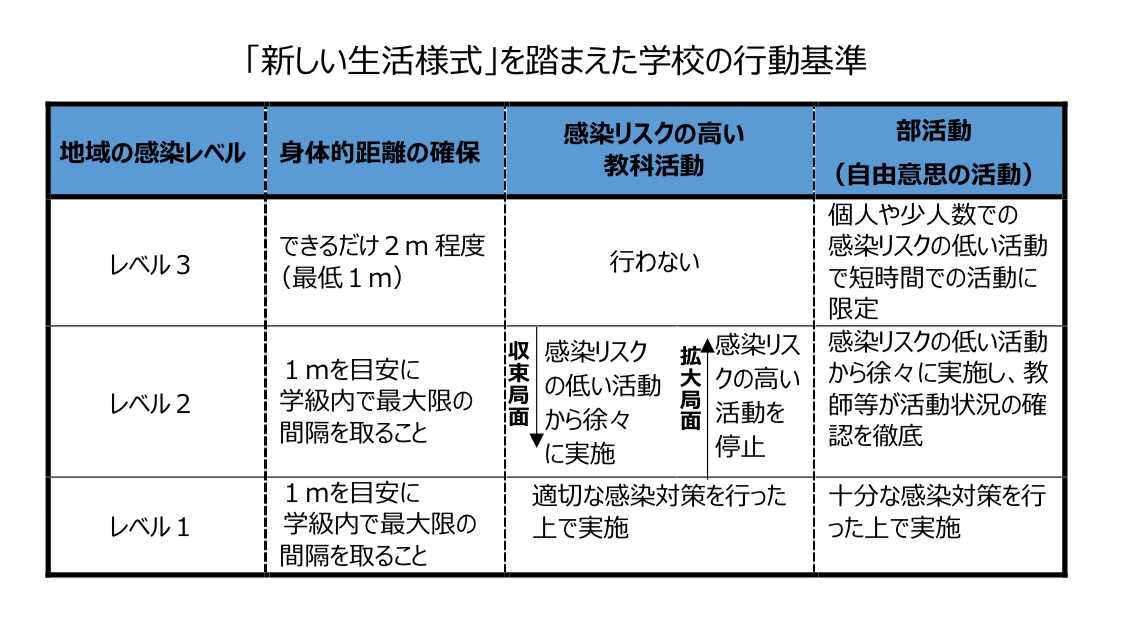

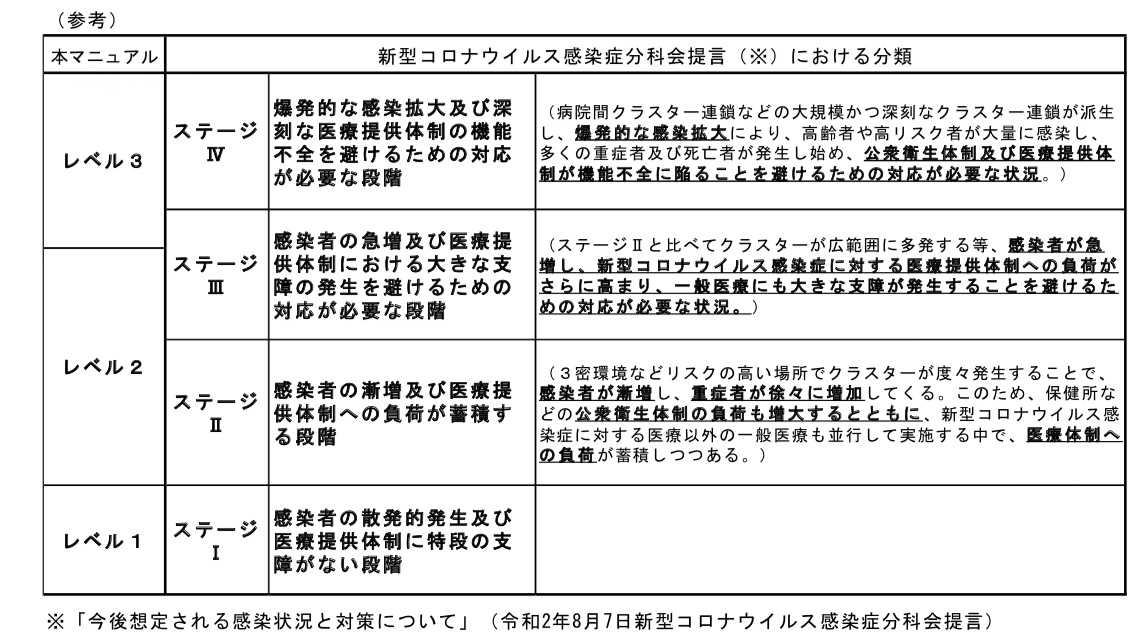

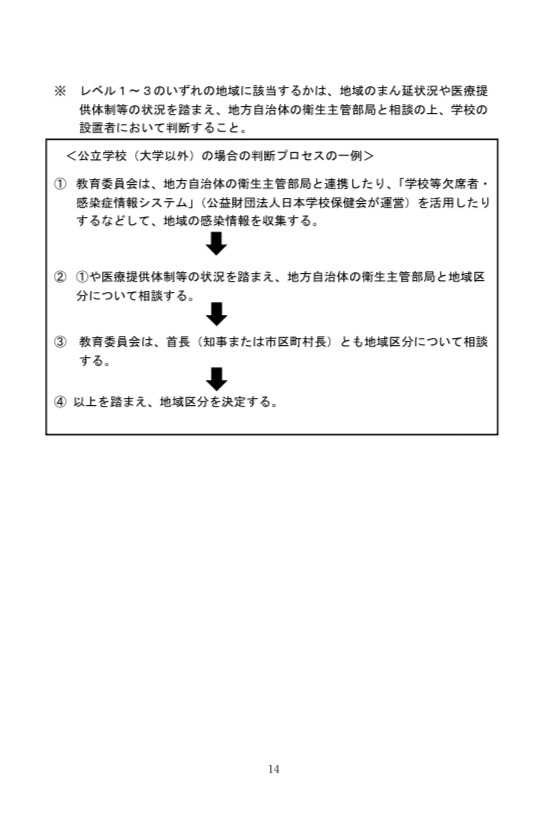

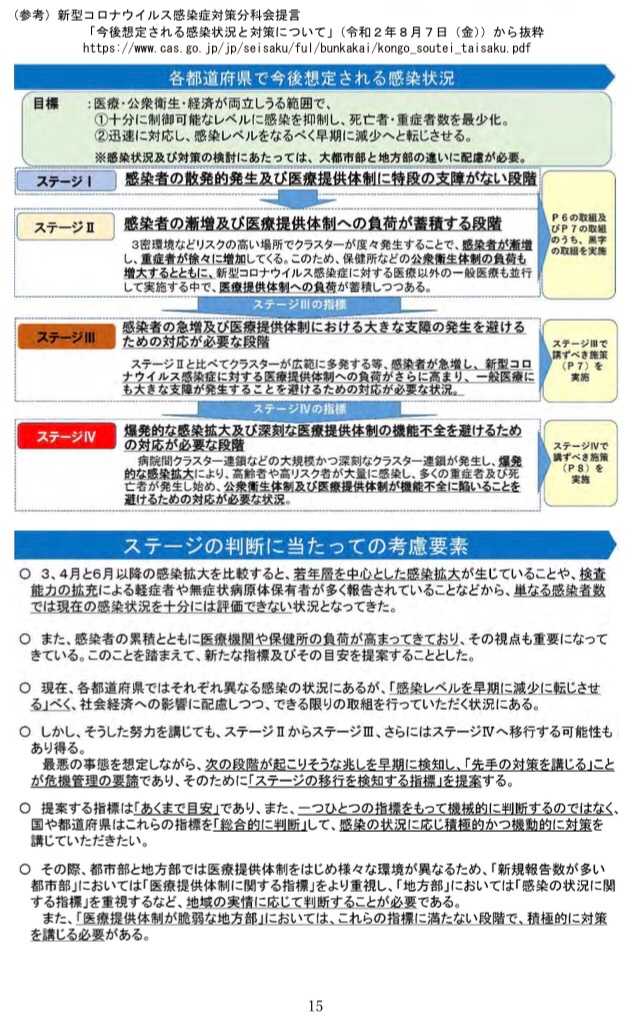

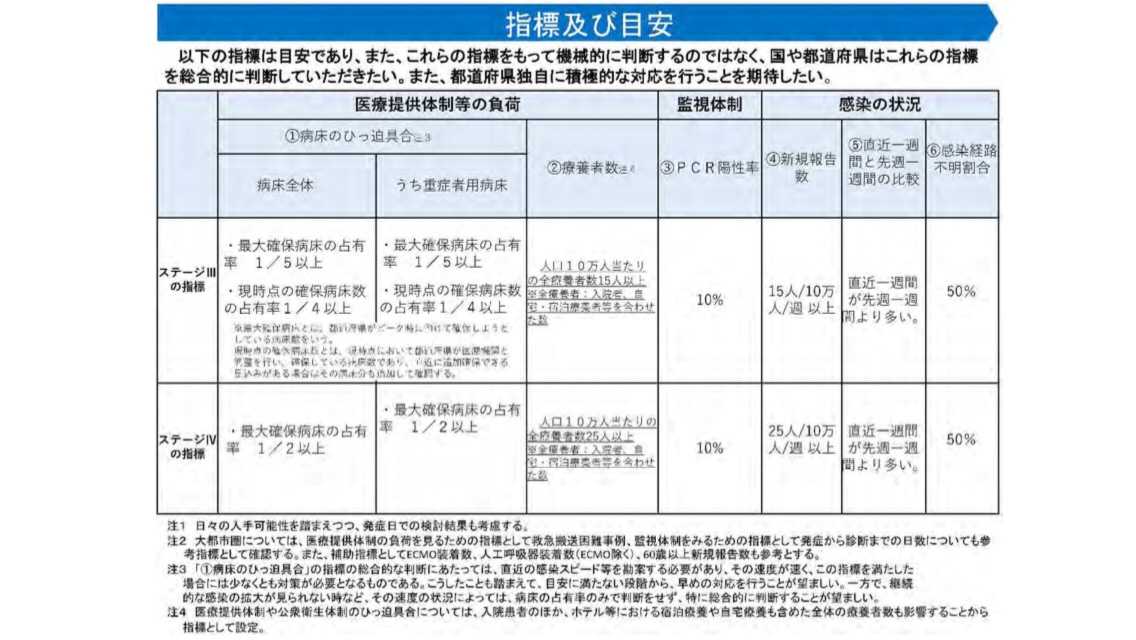

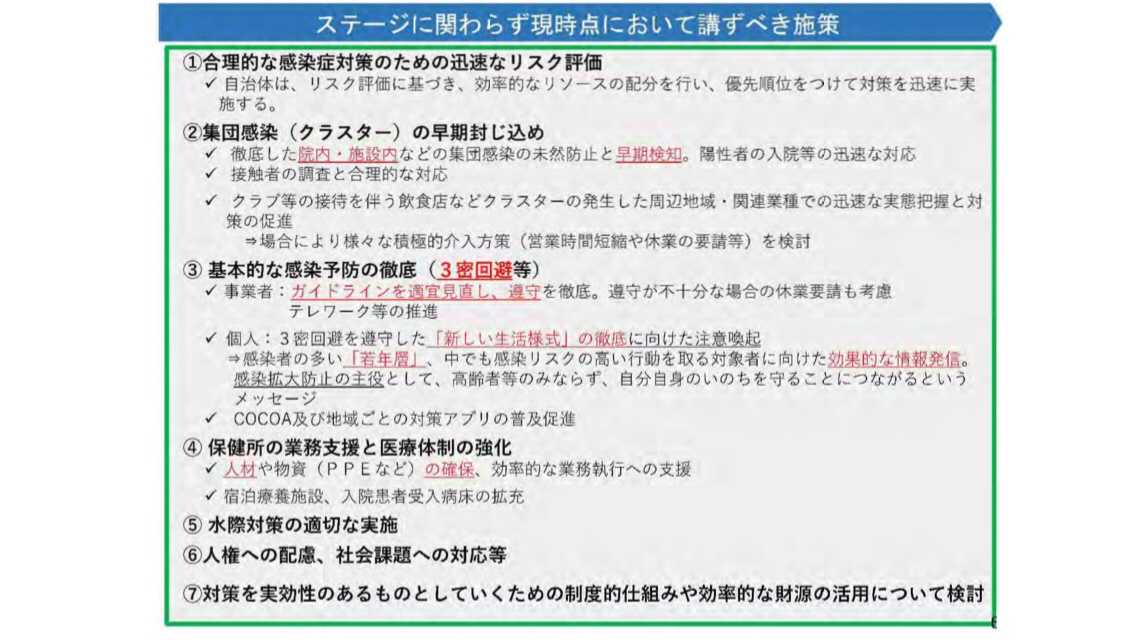

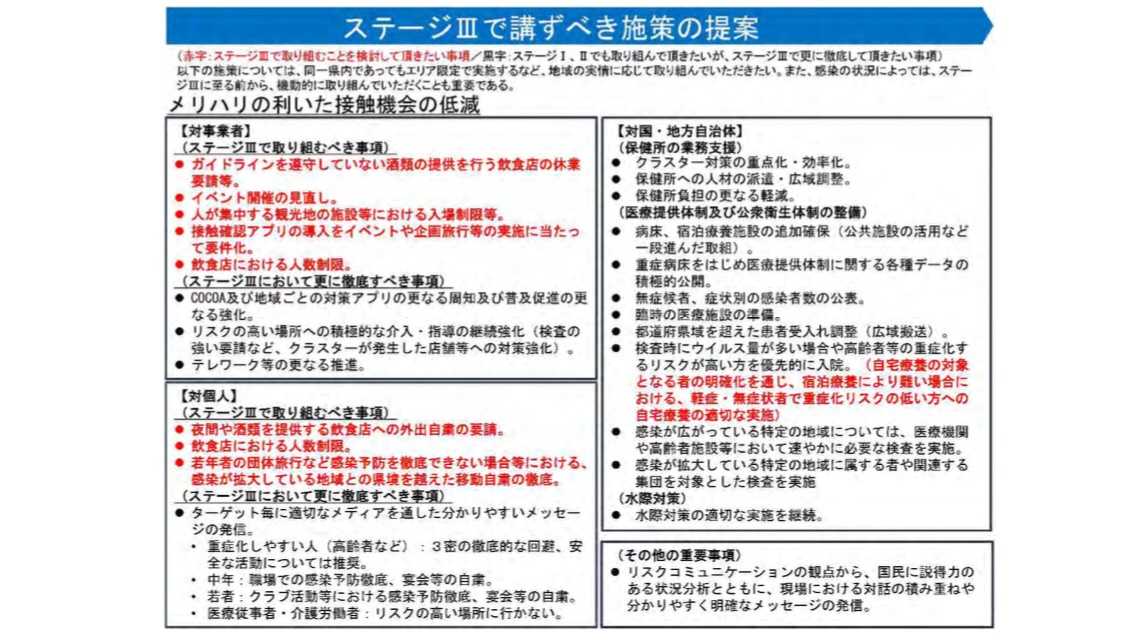

4.地域ごとの行動基準

新型インフルエンザ等対策特別措

置法(平成 24 年法律第 31 号。以下、「特 措法」とします。)に基づく緊急事態措置は、都道府県単位で行われますが、 学校教育活動の実施の可否やあり方は、児童生徒等及び教職員等の生活圏 (主に児童生徒等の通学圏や発達段階に応じた日常的な行動範囲とし、加えて、地域の実情に応じて保護者の通勤圏や教職員の在住地の状況も考慮す る)におけるまん延状況により判断することが重要です。

例えば臨時休業は、緊急事態措置の際でも「一つの選択肢」であり、生活 圏において感染者が発生していない場合や、生活圏内において感染がまん延 している可能性が低い場合などについては、必ずしも実施する必要はありま せん(第4章参照)。

また、臨時休業を実施する場合、教育委員会は、都道府県単位の緊急事態措置等を前提としつつも、それぞれの生活圏がどのような感染状況にあるかを把握し、児童生徒等の学びを保障する観点からどのような対応が可能か、必要に応じて地方自治体の首長とも相談し、地域ごとにきめ細かに対応することが必要です。

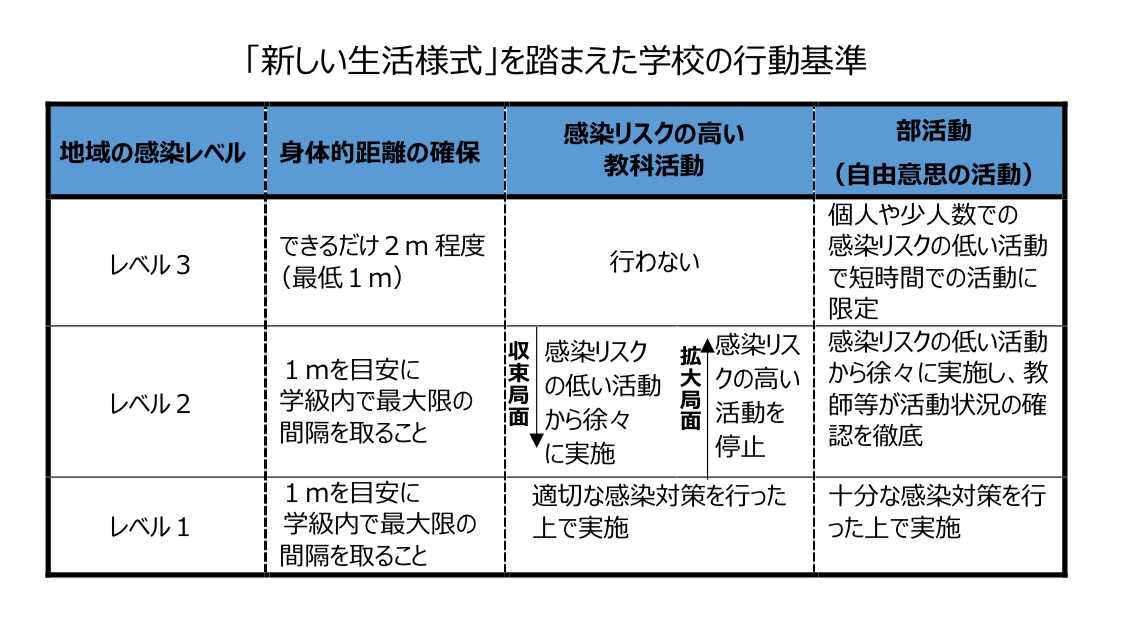

新型コロナウイルス感染症と共に生きていく社会を作るためには、感染リスクはゼロにならないということを受け入れた上で、可能な限りリスクを低減させる努力をしながら学校教育活動を継続することが重要です。このような考えから、地域の感染状況に応じた行動基準を下記のとおり作成しました。

感染は一旦収束しても再度感染者が増加する事態も十分想定されます。設置者及び学校においては、この行動基準を参考としつつ、地域の感染レベルの状況に応じて柔軟に対応しながら、学校教育活動を継続しつつ「新しい生活様式」への円滑な移行と児童生徒等及び教職員の行動変容の徹底を図っていくことが必要です。

なお、この行動基準は、11 月 25 日時点における感染の状況を踏まえて作 成したものであり、今後の感染状況の推移や最新の科学的知見を反映して適 宜見直すことを予定しています。

5.設置者及び学校の役割

(1)教育委員会等の役割

地域内の学校における感染拡大を防止し、感染者が確認された場合に迅速に対応できるよう、以下の役割を担います。

〈1〉地方自治体の衛生主管部局と連携し、各学校をとりまく地域のまん 延状況について情報収集し、感染拡大への警戒を継続するとともに、臨時休業の必要性等について判断します。

〈2〉各学校の対応状況の把握や必要な物品の整備等衛生環境の整備や指 導を行います。

〈3〉学校の感染事例を集約し、域内に対応策を周知するとともに、県・ 国が行う感染状況の調査に協力し、感染者情報及び感染事例について情報を提供します。

〈4〉学校単位で連携しにくい機関(医師会・薬剤師会等)との広域的な 対応のとりまとめや、設置者として、感染症対策に関する保護者や 地域への連絡や情報共有などを行います。

(2)学校の役割

学校長を責任者とし、校内に保健管理体制を構築します。併せて、学校

医、学校薬剤師等との連携を推進します。保健主事・養護教諭・各学級担任などとともに、学校医・学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整備します。

「新しい生活様式」を実践するためには、児童生徒等への指導のみなら

ず、朝の検温、給食時間や休み時間、登下校時の児童生徒等の行動の見守りなど、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得ながら学校全体として取り組む必要があります。

また、感染者が確認された場合の連絡体制をあらかじめ確認し、冷静に対応できるように準備しておくことが必要です。

6.家庭との連携

学校の臨時休業中においても子供の感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内での感染と言われています。学校内での感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルスを持ち込まないことが重要であり、このためには各家庭の協力が不可欠です。

毎日の児童生徒等の健康観察はもちろんのこと、例えば、家族に発熱、咳などの症状がある場合には、感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、児童生徒等の登校を控えることも重要です。

また、感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、休日において不要不急の外出を控える、仲の良い友人同士の家庭間の行き来を控える、家族ぐるみの交流による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の中で感染が広がらないよう細心の注意が必要です。

こうしたことについて、保護者の理解と協力を得て、ご家庭においても 「新しい生活様式」の実践をお願いしたいと思います。また、PTA等と連携しつつ保護者の理解が得られるよう、学校からも積極的な情報発信を心がける とともに、家庭の協力を呼びかけることが重要です。

第2章 学校における基本的な新型コロナウイルス感染症 対策について

新型コロナウイルス感染症と共に生きていく社会を前提とした場合、新規感染者数が限定的となった地域であっても、再度感染が拡大する可能性があります。このため、長丁場に備え、手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、感染拡大リスクが高い「3つの密」を徹底的に避けるために、身体的距離の確保(ソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンス)といった「新しい生活様式」に、学校を含めた社会全体が移行することが不可欠です。

また、冬季においては、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもあることから、感染症対策を一層心 がける必要があります。引き続き、手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底 し、寒い環境においても、可能な限り常時換気に努めるようお願いします。 (必ずしも窓を広く開ける必要はありません。また、常時換気が難しい場合 は、こまめに換気してください。二段階換気(3.(1)7イ)に後述)も、 室温変化を抑えるのに有効です。)

なお、冬季に空気が乾燥している場合の適度な加湿は、ウイルス飛散防止の一助となりますが、マスクを着用している場面が多いことなどに鑑み、無理のない範囲で取り組みましょう。

1.児童生徒等への指導

学校生活においては、休み時間や登下校など教職員の目が届かない所での児童生徒等の行動が大きな感染リスクとなります。そのため、まずは、児童生徒 等が本感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動 をとることができるよう、「新型コロナウイルス感染症の予防」資料等を活用して感染症対策に関する指導を行うことが必要です。

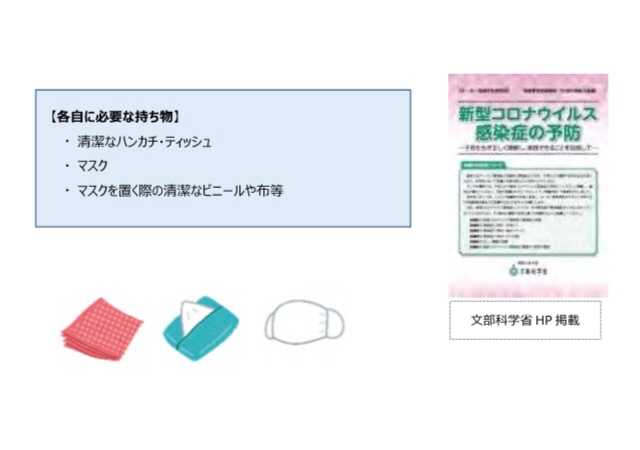

また、児童生徒等には、感染症対策用の持ち物として、一般的には次のものが必要となります。

2.基本的な感染症対策の実施

感染症対策の 3つのポイントを踏まえ、取組を行います。

・ 感染源を絶つこと

・ 感染経路を絶つこと

・ 抵抗力を高めること

(1)感染源を絶つこと

学校内で感染源を絶つためには、外からウイルスを持ち込まないことが重要です。特に、感染経路不明の感染者が発生しているような地域においては、児童生徒等、教職員及びその家族の健康観察を徹底するようにします。

〈1〉発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底

発熱等の風邪の症状がある場合には、児童生徒等も教職員も、自宅で 休養することを徹底します(レベル3及びレベル2の地域では、同居の 家族に風邪症状が見られる場合も登校させないようにしてください)。 このためには、保護者の理解と協力を得ることが不可欠となります。

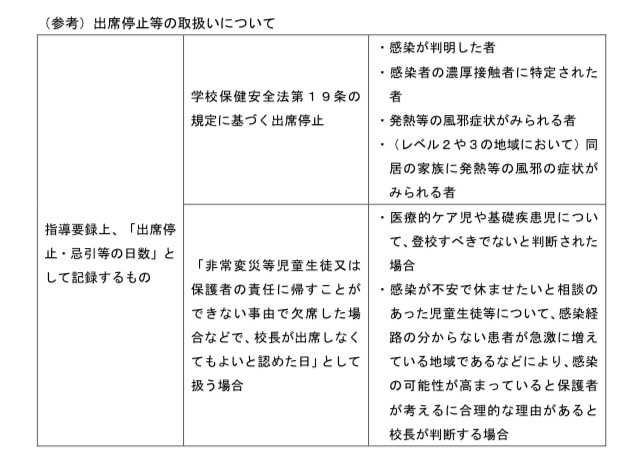

この場合、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定に 基づく出席停止の措置を取り、児童生徒等の指導要録上は、「欠席日数」 とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録してください。

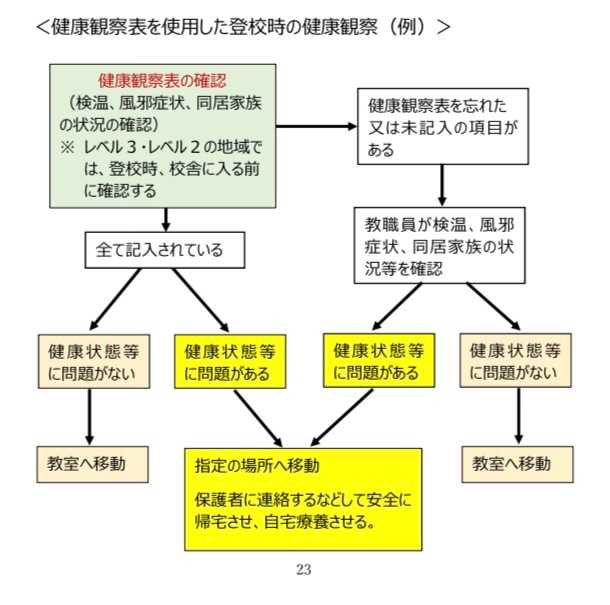

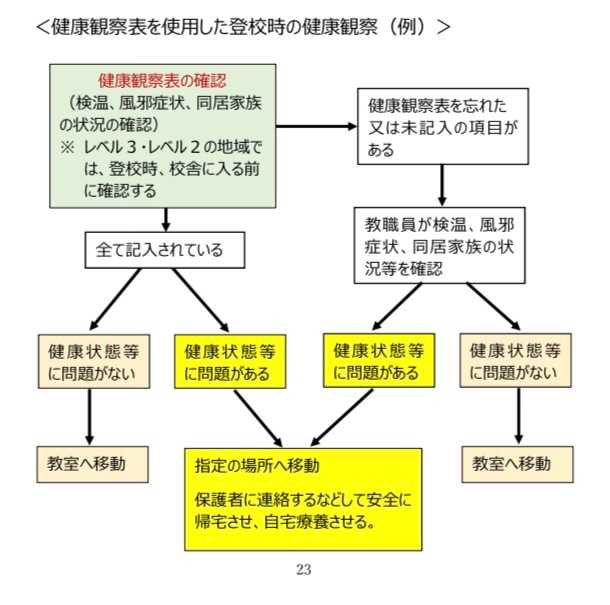

〈2〉登校時の健康状態の把握

登校時、児童生徒等の検温結果及び健康状態を把握します。 登校時の 健康状態の把握には、「健康観察表」などを活用します。家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童生徒等については、登校時、教職員が検温及び健康観察等を行います。

【レベル3地域・レベル2地域】

児童生徒等本人のみならず、家庭への協力を呼びかけ、同居の家族にも毎日健康状態を確認するようにお願いします。また、登校時の検温結果の確認及び健康状態(同居の家族の健康状態も含む)の把握を、校舎に入る前に行うようにします。これらの取組を行うためには、学校全体で体制を整備することが必要です。

〈3〉登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合

発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導します。必要に応じて受診を勧め、受診状況や検査状況を保護者から聞き取り、状況に応じた対応をします。

なお、特に低年齢の児童等について、安全に帰宅できるよう、保護者

の来校まで学校にとどまることが必要となるケースもありますが、その

場合には、他の者との接触を可能な限り避けられるよう、別室で待機さ

せるなどの配慮をします。また、保健室については外傷や心身の不調な

ど様々な要因で児童生徒等が集まる場所であるため、発熱等の風邪症状

のある児童生徒等が他の児童生徒等と接することのないようにします。

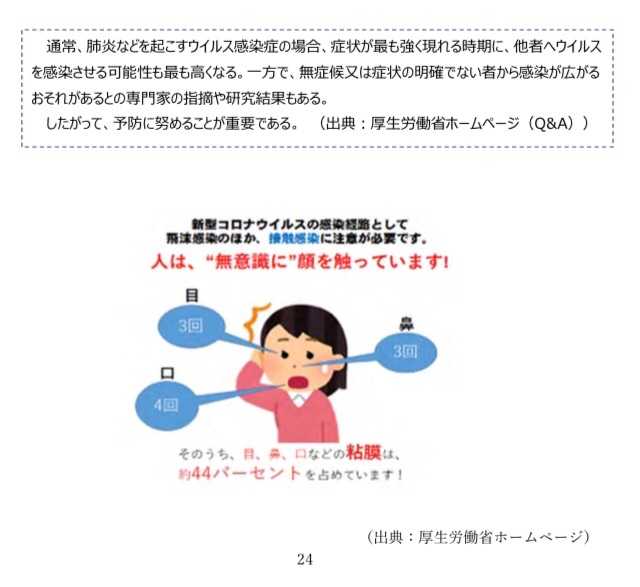

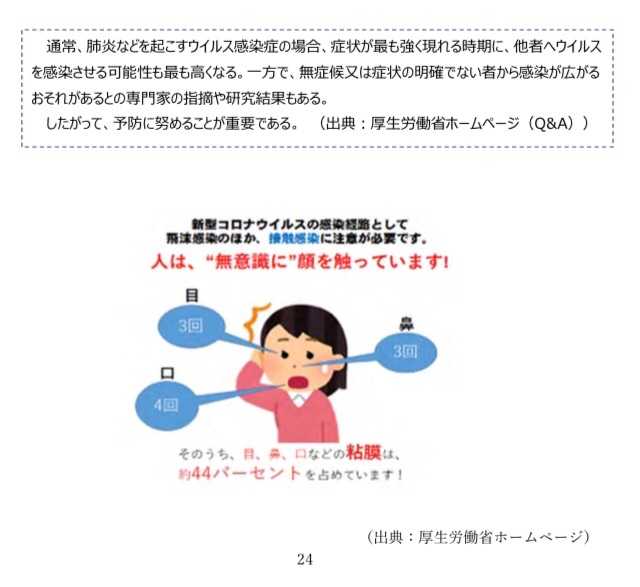

(2)感染経路を絶つこと

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。感染経路を絶つためには、〈1〉手洗い、〈2〉咳エチケット、〈3〉清掃・消毒が大切です。

飛沫感染:

感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染:

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他者がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

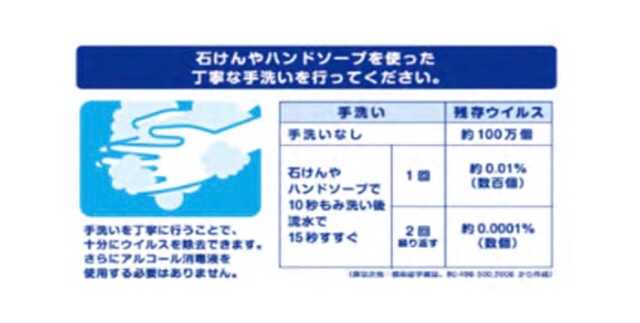

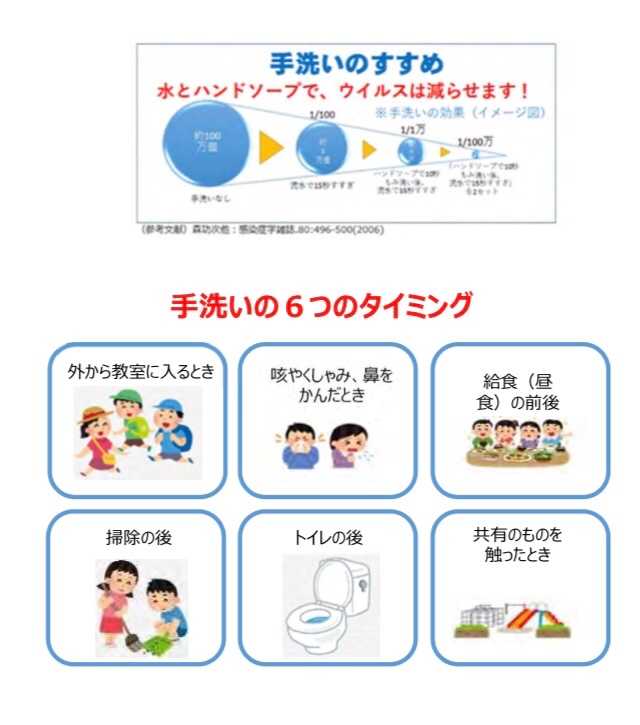

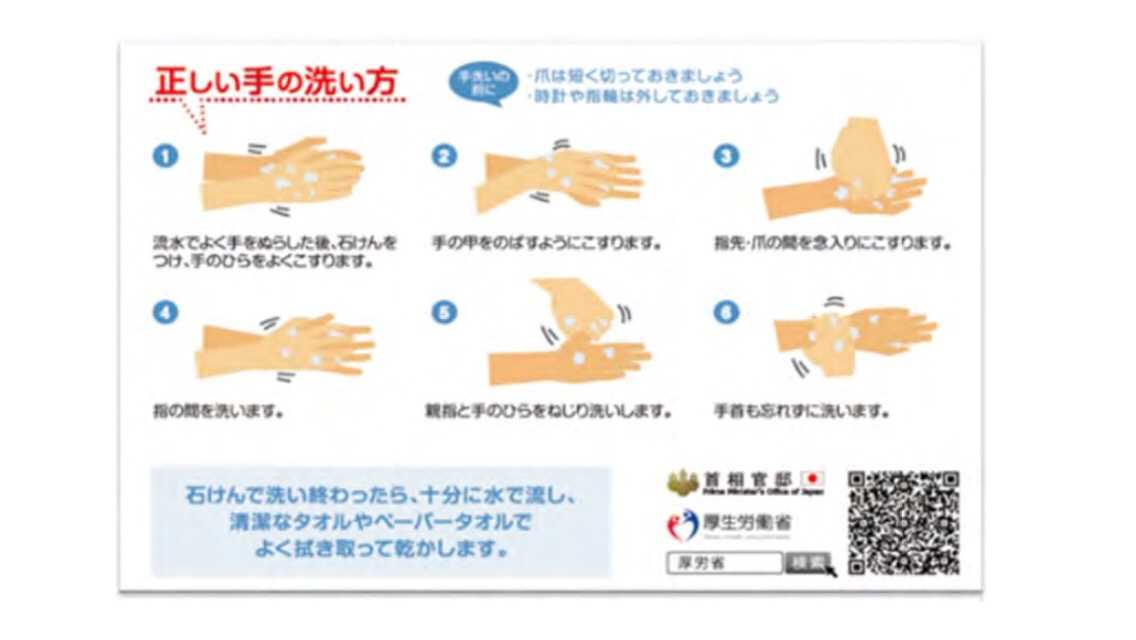

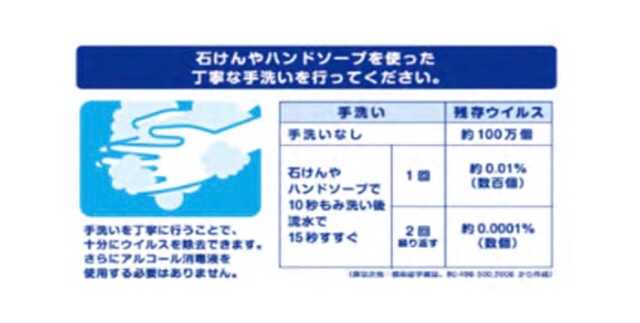

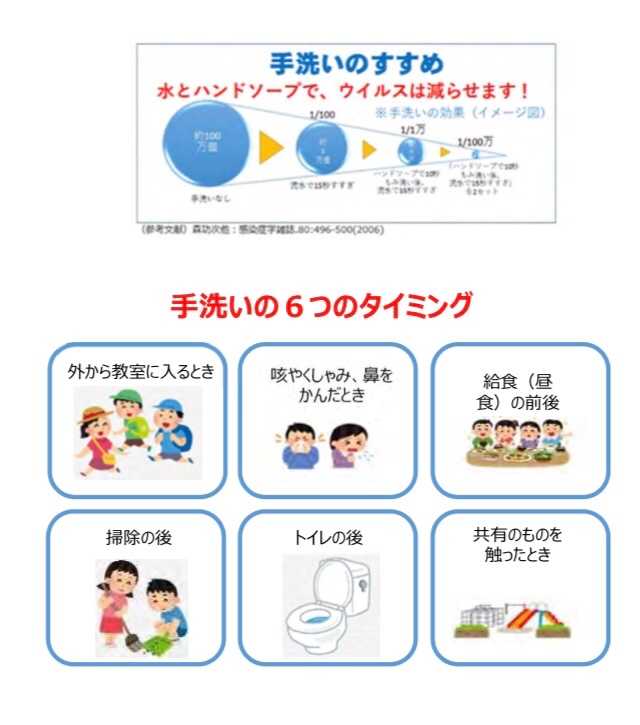

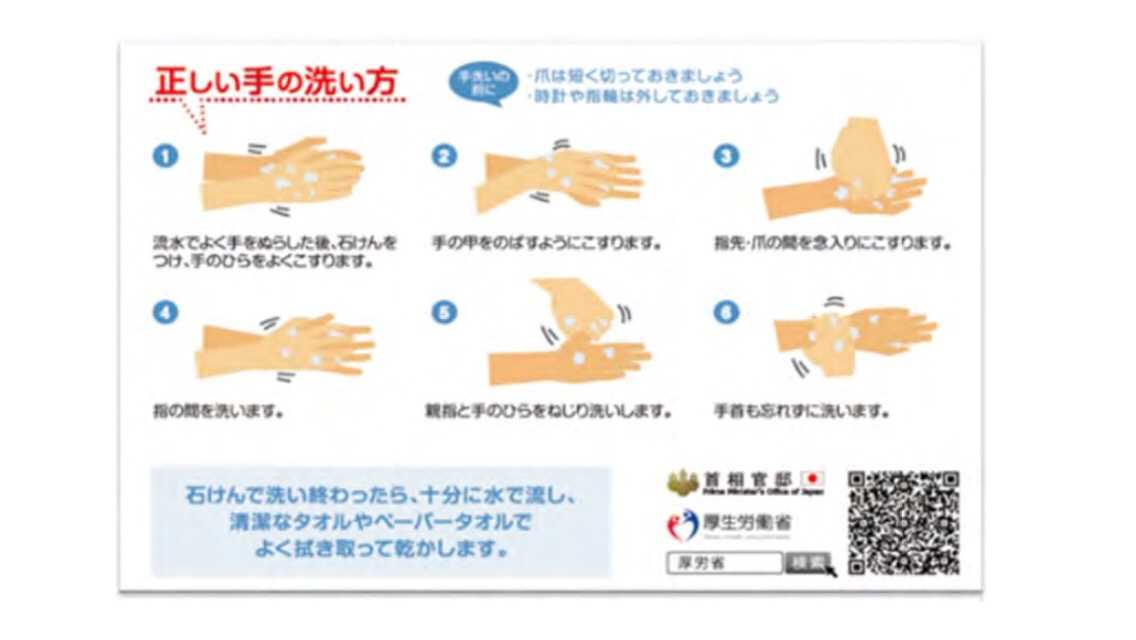

〈1〉手洗い

接触感染の仕組みについて児童生徒等に理解させ、手指で目、鼻、口 をできるだけ触らないよう指導するとともに、接触感染を避ける方法として、手洗いを徹底します。様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、外から教室等に入る時やトイレの後、給食(昼食)の前後など、こまめに手を洗うことが重要です。手洗いは 30 秒程度かけ て、水と石けんで丁寧に洗います。また、手を拭くタオルやハンカチ等 は個人持ちとして、共用はしないように指導します。

登校したら、まず手洗いを行うよう指導します。手指用の消毒液は、流水での手洗いができない際に、補助的に用いられるものですので、基本的には流水と石けんでの手洗いを指導します。

また、石けんやアルコールを含んだ手指消毒薬に過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合は、流水でしっかり洗うなどして配慮を行います。

なお、児童生徒等に一律に消毒液の持参を求めることは適当ではありません。(それぞれの保護者が希望する場合には、この限りではありません。)

これらの取組は、児童生徒等のみならず、教職員や、学校に出入りする関係者の間でも徹底されるようにします。

〈2〉咳エチケット

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

〈3〉清掃・消毒

消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はありますが、学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難です。このため、一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童生徒等の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が重要です。

このため、下記の「1)普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ、通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れるようにしましょう。

これらは、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行っても差し支えないと考えます。また、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得て実施することも考えられます。

上記に加えて清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは、感染者が発生した場合でなければ基本的には不要ですが、実施する場合には、

極力、教員ではなく、外部人材の活用や業務委託を行うことによって、各学校における教員の負担軽減を図ることが重要です。

学校の設置者及び学校長は、消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難であることを踏まえ、手洗い・咳エチケット及び免疫力の向上という基本的な感染症対策を重視し、下記の「1)普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ過度な消毒とならないよう、十分な配慮が必要です。

1)普段の清掃・消毒のポイント

・ 清掃用具の劣化や衛生状態及び適切な道具がそろっているかを確 認するとともに、使用する家庭用洗剤や消毒液については新型コ ロナウイルスに対する有効性と使用方法を確認します。

・ 床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要は ありません。

・ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ありませんが、衛生環境を良好に保つ観点から、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考えられます。

・ 大勢がよく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は 1 日に1回、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭きます。また、机、椅子と同じく、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能です。

・ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消毒作業の必要はありません。

・ 器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導します。

2)消毒の方法等について

・ 物の表面の消毒には、消毒用エタノール、家庭用洗剤(新型コロ ナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含むもの) 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液、一定の条件を満たした次亜塩素酸水を使用します。それぞれ、経済産業省や厚生労働省等が公表している資料等11や製品の取扱説明書等をもとに、新型コ ロナウイルスに対する有効性や使用方法を確認して使用してくだ さい。また、学校薬剤師等と連携することも重要です。

・ 人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用 することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれが あることから推奨されていません。(「新型コロナウイルスの消 毒・除菌方法について」(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特 設ページ)より引用)

・ 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてくださ い。

・ 換気を十分に行います。

3)感染者が発生した場合の消毒について

・ 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行いますが、必ずしも専門業者を入れ て施設全体を行う必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定 して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品) を消毒用エタノールまたは 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液 により消毒するようにします。

・ また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要と されています。

・ 物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によ って異なりますが、24 時間~72 時間くらいと言われており、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするな どの処置も考えられます。

・ 消毒は、「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」を参考 に行います。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは 0.1%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。

【参考】厚生労働省のホームページにおいて、新型コロナウイルスについて、「物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては 24 時間~72 時間くらい感染する力をもつと言われています。」とされています。

(3)抵抗力を高めること

免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れ た食事」を心がけるよう指導します。

3.集団感染のリスクへの対応

新型コロナウイルス感染症では、

・換気の悪い密閉空間

・多数が集まる密集場所

・間近で会話や発声をする密接場面

という3つの条件(3つの密(密閉、密集、密接)が重なる場で、集団感 染のリスクが高まるとされています。この3つの条件が同時に重なる場を避けることはもちろんですが、3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減 するため、できる限りそれぞれの密を避けることが望ましいとされます。

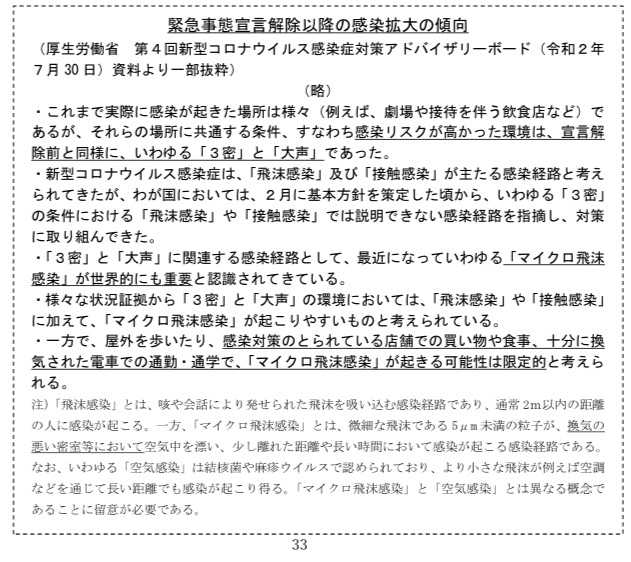

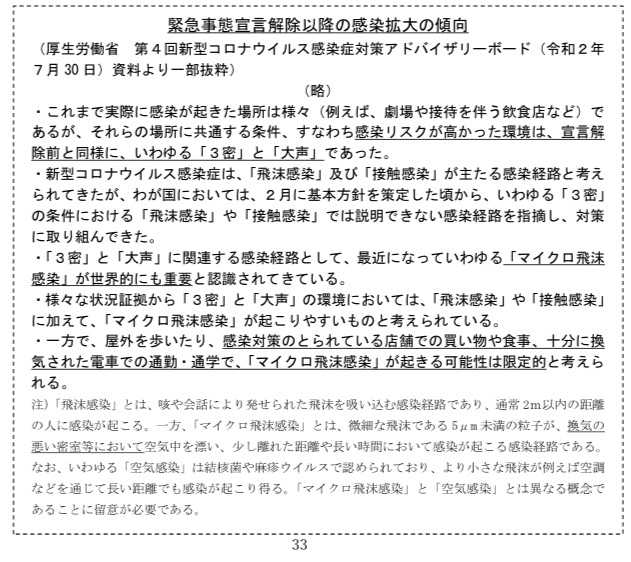

緊急事態宣言解除以降の感染拡大の傾向については、政府において下記のとおり分析されています。学校においても、「3密」と「大声」に注意することが必要です。

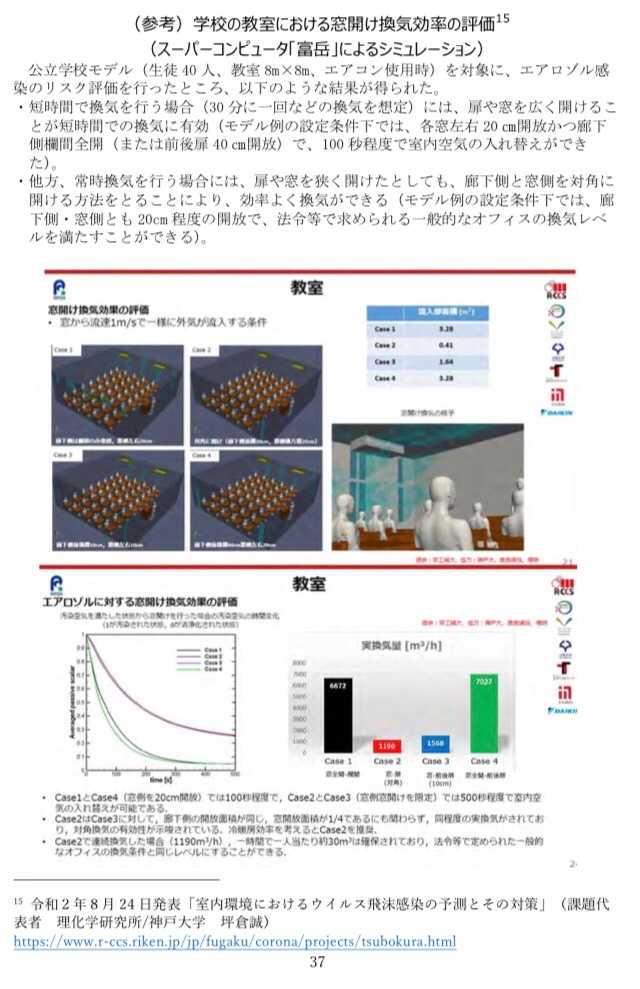

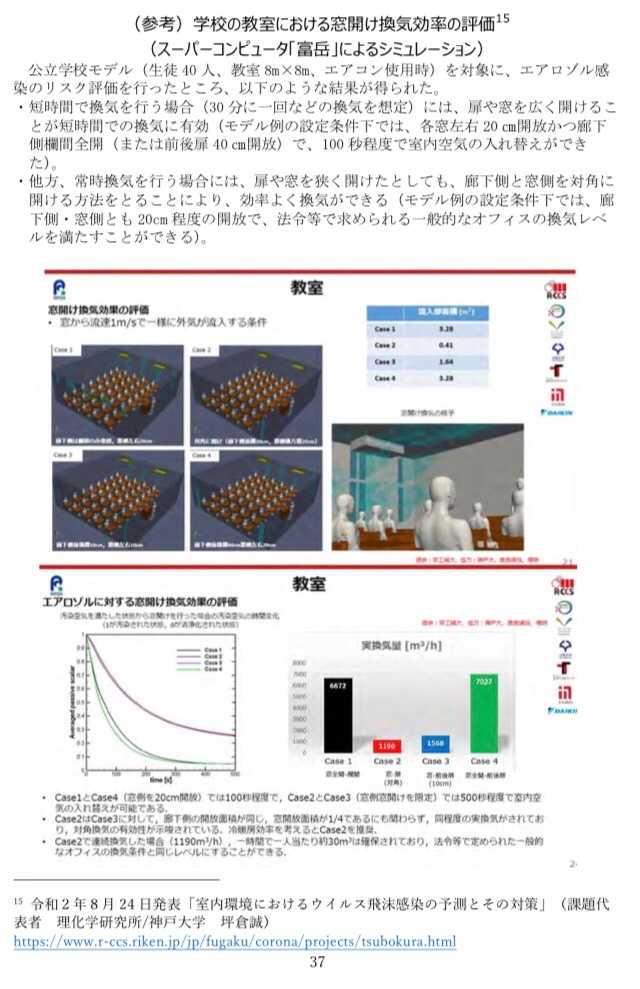

(1)「密閉」の回避(換気の徹底)

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以 上、数分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにしま す。授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はありませんが、気候、天候や教 室の配置などにより換気の程度が異なることから、必要に応じて換気方法に ついて学校薬剤師等と相談します。

〈1〉常時換気の方法

気候上可能な限り、常時換気に努めます。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。なお、窓を開ける幅は 10 cmから 20 cm程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられます。また、廊下の窓も開けることも必要です。

〈2〉常時換気が困難な場合

常時換気が難しい場合は、こまめに(30 分に1回以上)数分間程度、 窓を全開にしましょう。

〈3〉窓のない部屋

常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮します。

〈4〉体育館のような広く天井の高い部屋

換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるようにします。

〈5〉エアコンを使用している部屋

エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、 エアコン使用時においても換気は必要です。

〈6〉換気設備の活用と留意点

学校に換気扇等の換気設備がある場合には、常時運転します。換気設備の換気能力を確認することも必要です。学校の換気設備だけでは人数

に必要な換気能力には足りず、窓開け等による自然換気(1又は2を参

照)と併用が必要な場合が多いことに留意が必要です。なお、換気扇のファン等が汚れていると効率的な換気が行えないことから、清掃を行うようにしてください。

〈7〉冬季における換気の留意点

冷気が入りこむため窓を開けづらい時期ですが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもありますので、徹底して換気に取り組むことが必要です。気候上可能な限り、常時換気に努めてください(難しい場合には 30 分に1回以上、少な くとも休み時間ごとに、窓を全開にします)。

イ)室温低下による健康被害の防止

換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下による健康被害が生じないよう、児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用につい て柔軟に対応しましょう。

また、室温が下がりすぎないよう、空き教室等の人のいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れること(二段階換気)も、気温変化を抑えるのに有効です。

ロ)地域の気候条件に応じた換気方法

換気の方法については、地域の気候等に応じた方法がある場合もあります。北海道では寒冷地の気候を踏まえた換気の方法を作成しています(別添資料14)。それぞれの気候条件に応じて、必要に応じ、適切な換気方法を学校薬剤師に相談してください。

ハ)機器による二酸化炭素濃度の計測

十分な換気ができているか心配な場合には、換気の指標として、 学校薬剤師の支援を得つつ、CO2モニターにより二酸化炭素濃度を 計測することが可能です。学校環境衛生基準では、1500ppm を基準としています。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、 マスクを伴わない飲食を前提としている飲食店等の場合には、 1000ppm 以下が望ましいとされており、昼食時には換気を強化するなど、児童生徒の活動の態様に応じた換気をしてください。

(2)「密集」の回避(身体的距離の確保)

「新しい生活様式」では、人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1

メートル)空けることを推奨しています。感染が一旦収束した地域にあっても、学校は「3つの密」となりやすい場所であることには変わりなく、可能な限り身体的距離を確保することが重要です。

新規感染者や感染経路不明の感染者が多数確認されている地域において は、「3つの密」を徹底的に避ける必要性も高まるため、レベル3の地域で は、身体的距離の確保を優先して分散登校の導入などの工夫を行っていただ く必要があります。

レベル1及びレベル2の地域では、施設等の制約から1メートルの距離を

確保できない場合には、できるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用することなどを併せて行うことより「3つの密」を避けるよう努めて下さい。

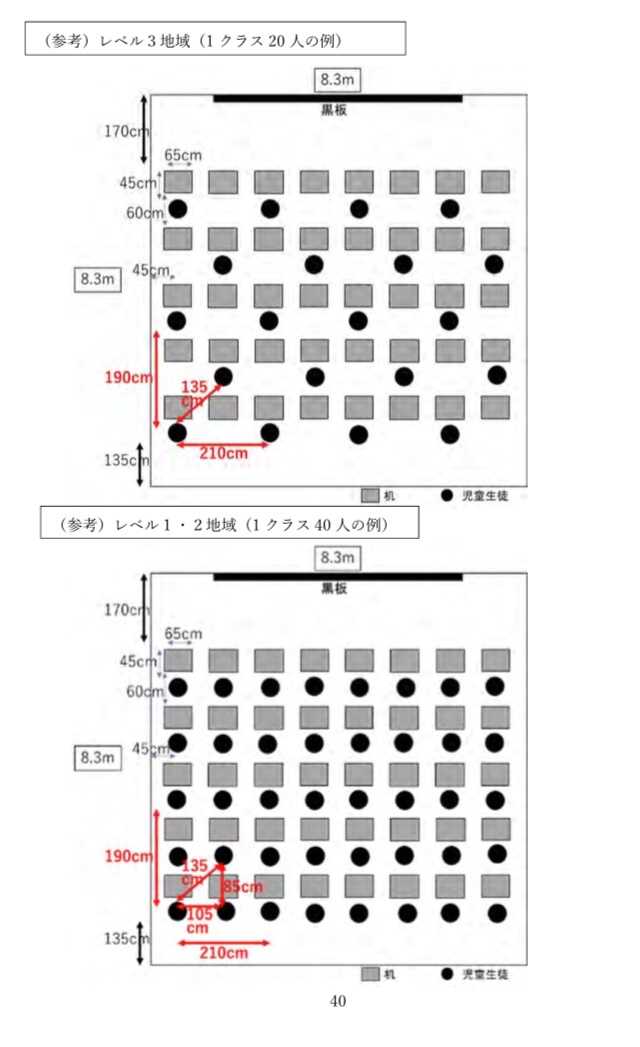

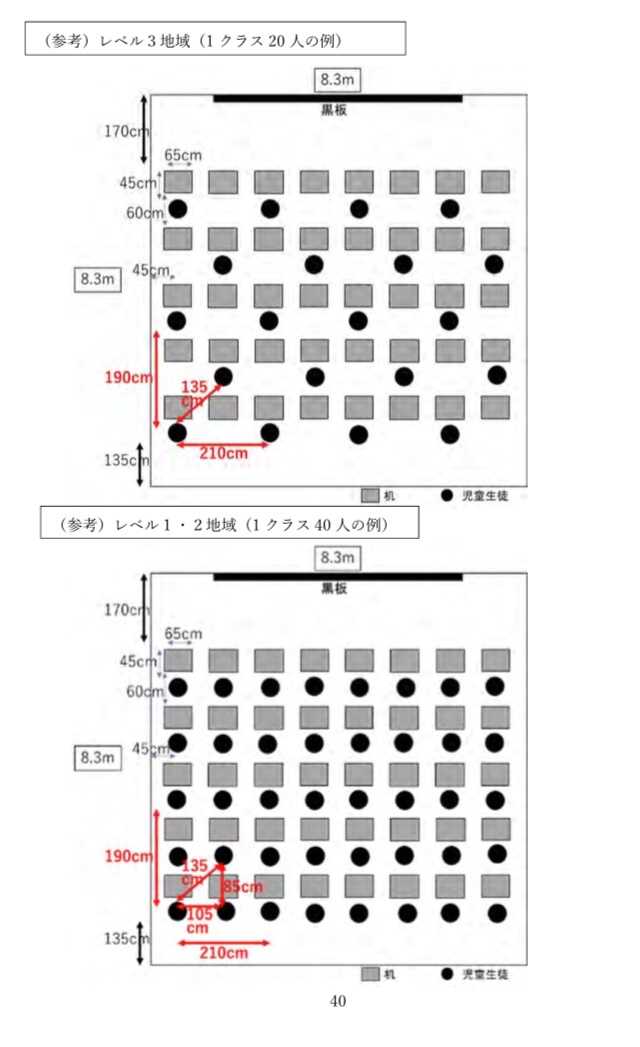

【レベル3地域】

児童生徒の間隔を可能な限り2メートル(最低1メートル)確保するように座席を配置します。

このような形で学校教育活動を行うためには、学級の規模に応じ、施設の制約がある場合には、学級を2つのグループに分けるなど、分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要となります。

【レベル1地域・レベル2地域】

児童生徒の間隔を1メートルを目安に学級内で最大限の間隔をとるように座席を配置します。

なお、以下の図は、座席配置の一例です。 これらはあくまでも目安であり、それぞれの施設の状況や感染リスクの状況に応じて、柔軟に対応することが可能です。座席の間隔に一律にこだわるのではなく、頻繁な換気などを組み合わせることなどにより、現場の状況に応じて柔軟に対応するようお願いします。

(3)「密接」の場面への対応(マスクの着用)

〈1〉マスクの着用について

学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員は、 身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき と考えられます。

ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はありません。

1)十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。

2)気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、マスクを外してください。 (暑さ指数 (WBGT)は環境省ウェブサイト https://www.wbgt.env.go.で提供)

※夏期の気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い中でマスクを着用する と、熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。マスクを外す場 合には、できるだけ人との十分な距離を保つ、近距離での会話を控 えるようにするなどの配慮をすることが望ましいですが、 熱中症も命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先させて ください。

※マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒等の様子など

も踏まえ、現場で臨機応変に対応することが重要です。

※児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、マスクを外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身の判断でも適切に対応できるように指導します。

※登下校中の対応については、「第3章 7.登下校」を参照してくだ さい。

3)体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。ただし、 十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には、マスクを着用しましょう。 配慮事項等については別添資料2(事務連絡「学校の体育の授業にお けるマスク着用の必要性について」(令和2年5月 21 日))を参照し てください。

〈2〉マスクの取扱いについて

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が

付着しないよう、なるべくマスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや布等に置くなどして清潔に保ちます。

マスクを廃棄する際も、マスクの表面には触れずにビニール袋等に入れて、袋の口を縛って密閉してから廃棄します。

〈3〉布製マスクの衛生管理について(布製マスクの洗い方)

布製マスクは1日1回の洗濯により、おおむね1か月の利用が可能です。経済産業省が、洗い方に関する動画をインターネット上に掲載してい ます(YouTube metichannel「布マスクをご利用のみなさまへ」)。 (検索方法)

・YouTube から「布マスクをご利用のみなさまへ」で検索してくださ い。

https://www.youtube.com /watch?v=AKNNZRRo74o

〈4〉手作りマスクの作成について

手作りマスクの作成方法については、文部科学省ホームページ上の「子供の学び応援サイト」も参考にしてください。

https://www.mext.go.jp /a̲menu /ikusei /gakusyushien /mext̲00460.html

4.重症化のリスクの高い児童生徒等への対応等について

(1)医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下、「医療的ケア児」という。)の 中には、呼吸の障害がある者もおり、重症化リスクが高い者も含まれていることから、医療的ケア児が在籍する学校においては、主治医の見解を保護者に確認の上、個別に登校の判断をします。

医療的ケア児の登校に当たって、学校は、事前に受入れ体制や医療的ケアの実施方法などについて、学校医等に相談し、十分安全に配慮します。

その際、「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項について(令和2年6月 19 日付け事務連絡)」19を参考にしてください。

また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等 (以下、「基礎疾患児」という。)についても、主治医の見解を保護者に確認の上、登校の判断をします。

これらにより、登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いについて は、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができます。指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行うようにしてください。

このほか、特別支援学校等における障害のある児童生徒等については、指導の際に接触が避けられなかったり、多くの児童生徒等がスクールバス等で一斉に登校したりすることもあることから、こうした事情や、児童生徒等の障害の種類や程度等を踏まえ、適切に対応します。こうした学校等の対応に際しては、必要に応じ、学校医等の助言を得ること、児童生徒等の安全確保などの観点から指導や介助等において必要となる接触などについて保護者に対し事前に説明することが重要です。

なお、障害のある幼児児童生徒への指導等を行う際の考え方については、合理的な理由があると校長が判断する場合(第2章4.(2)参照)には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席 停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能です(幼稚園等については、備考欄等にその旨を記載)。

(2)保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合

まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めてください。

その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上 「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能です。

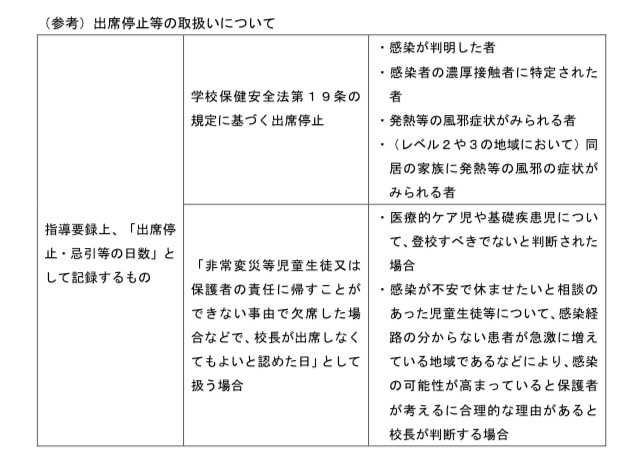

5.出席停止等の取扱い

〈1〉出席停止の措置を取るべき場合

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、学校保健安全法第 19 条の規定に基づく出席停止の措置 を取ります。(第4章2.(1)2参照)

これに加えて、新型コロナウイルス感染症への対応として、児童生徒等に 発熱等の風邪の症状がみられるときに、同条に基づく出席停止の措置を取ります(第2章2.(1)1及び第4章2.(2)参照)。感染がまん延している地域(レベル2や3の感染状況の段階である地域)においては、同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときにも、出席停止の措置を取ります(第 2章2.(1)1参照)。

〈2〉上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合

医療的ケア児や基礎疾患児について、登校すべきでないと判断された場合 (第2章4.(1)参照)及び保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあ った児童生徒等について、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合(第2章4.(2)参照)には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能です(幼稚園 等については、備考欄等にその旨を記載)。

6.教職員の感染症対策

教職員においては、児童生徒等と同様、「2.基本的な感染症対策の実施」 を参考に、感染症対策に取り組むほか、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用します。また、毎朝の検温や風邪症状の確認などの健康管理に取り組むととも に、風邪症状が見られる場合は、自宅で休養します。

また、教職員については、休みをとりやすい職場環境も重要です。具体的には、急遽出勤できなくなる可能性も想定して、教職員間で業務の内容や進捗、学級の状況等の情報共有を日頃から行うことや、教職員が出勤できなくなった場合の指導体制等の校務分掌について検討を進めることなどの工夫も有効です。

さらに、教職員本人が濃厚接触者となった場合や、同居家族に風邪症状があるなどにより出勤できない場合に、業務をテレワークで行えるよう、必要な規程等を定めることが考えられるとともに、ICTを活用したテレワークの実施については、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について(通知)」(2文科 初第 154 号令和2年4月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知)22の3 (2)を参照してください。

なお、文部科学省において、事例集も作成しています。

職員室等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保(おおむね1~2メートル)し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにします。職員室内で十分なスペースを確保できない場合は、空き教室を活用して職員が学校内で分散勤務をすることも考えられます。

職員会議等を行う際は、最少の人数にしぼること、換気をしつつ広い部屋で行うことなどの工夫や、全体で情報を共有する必要がある場合は、電子掲示版等を活用すること、また、オンライン会議システム等を活用することが考えられます。

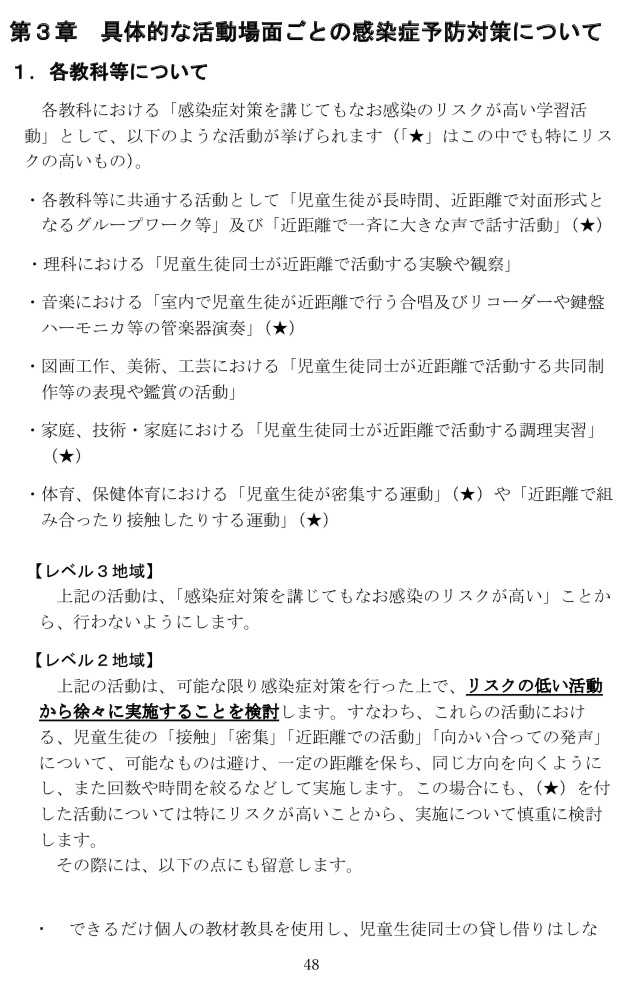

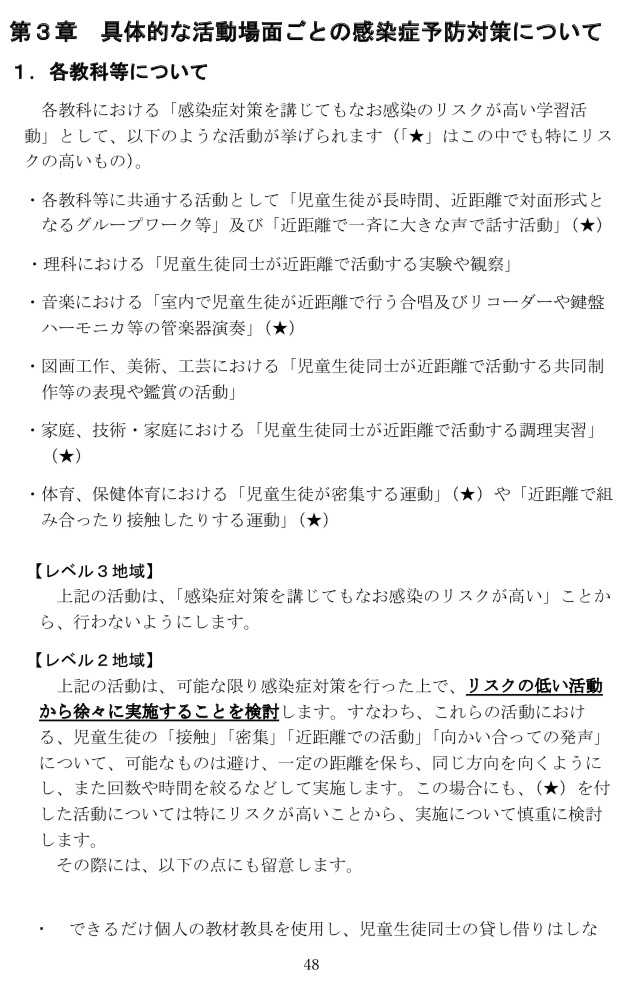

第3章 具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について

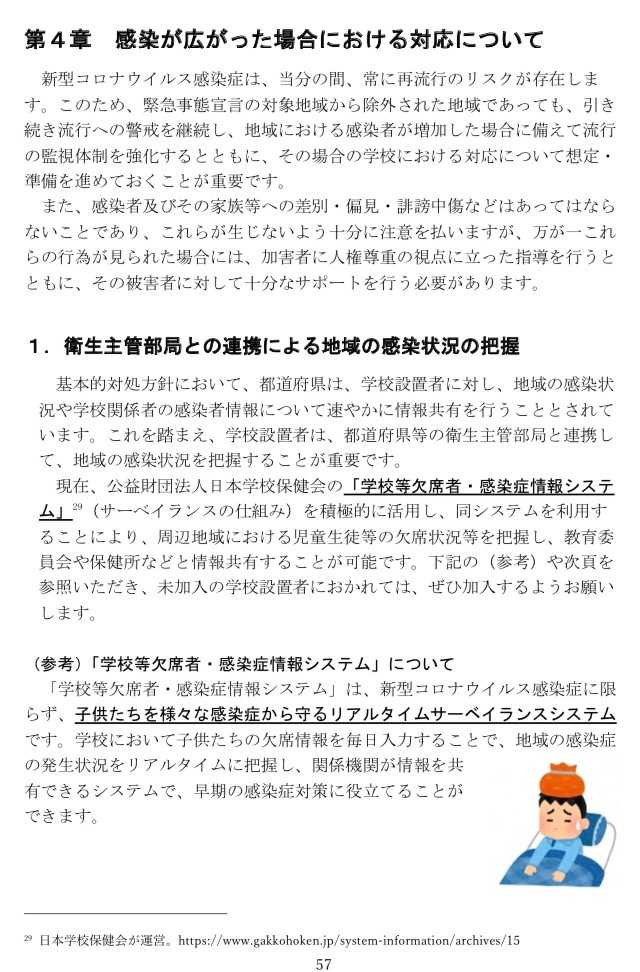

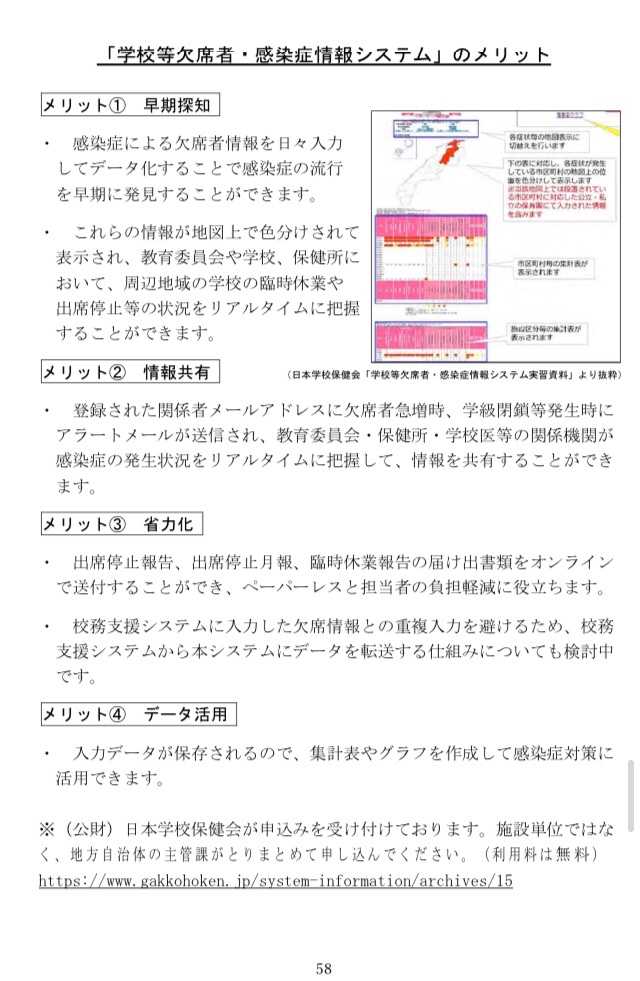

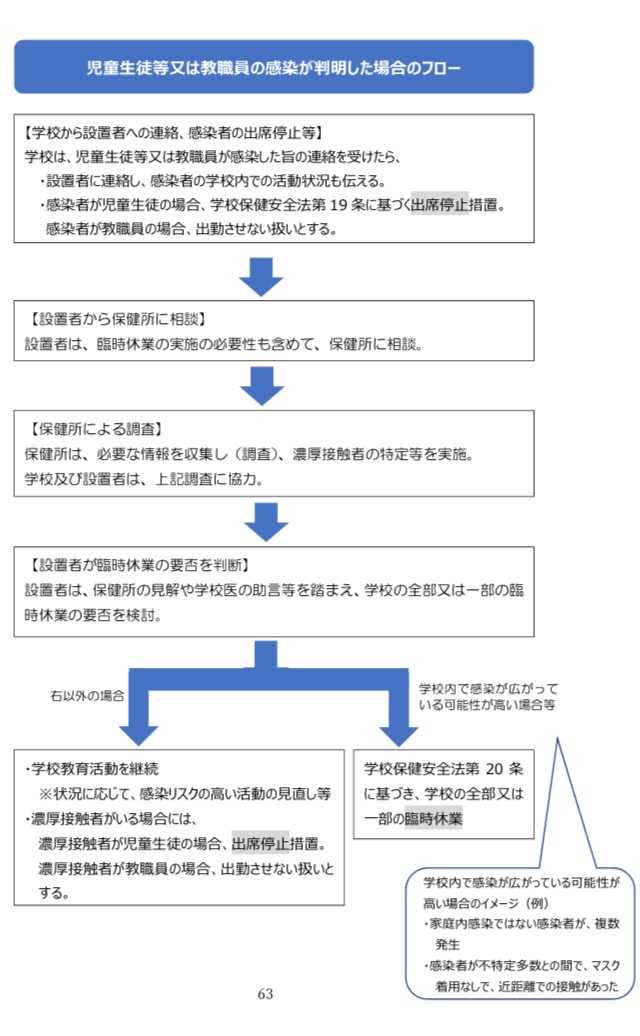

第4章 感染が広がった場合における対応について

第5章 幼稚園において特に留意すべき事項について

第6章 寮や寄宿舎における感染症対策

出典:文部科学省HP

*****

観葉植物/アジアンタム:フリッツルーシー3.5号ポット

長かったぁ…

( ̄▽ ̄;) デモ、ゼンブダイジ…

感染対策を

しているので…

インフルエンザも

ブロック出来てるようですね…

( ̄▽ ̄) イイコトネ

また、いつか

新たなウイルスと

闘う日が来ても…

感染対策を

身につけたことで、

初期の拡散は

抑えられるかも…⁈

子どもたちの

未来のためににも、

衛生管理の

正しい知識は…

必要ですね

d( ̄  ̄)

根気よく、

向き合って

いきましょう…

では…

ギフト こだわりの仙台仕様 熟成厚切り牛たん500g4〜5人前 11〜12枚入 牛タン 仙台名物 スライス バーベキュー 焼肉 BBQ 宮城 御歳暮 贈答用 敬老の日 お中元 お歳暮 お祝い プレゼント 送料無料 父の日 焼肉

文科省…

衛生管理マニュアルが

新しくなっていたので…

( ̄O ̄;) ズット、ミテナカッタァ…

ほぼ

アップです…

長いです…

( ̄▽ ̄;)コウハンハ、コピペ…

手洗い サポート ウォーターガイド

ほぼ省略します…

m(_ _)m

*****

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~

はじめに

国内外の感染状況を見据えると、新型コロナウイルス感染症につ いては長期的な対応が求められることが見込まれる状況です。こう した中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要があります。文部科学省では、 「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のための ガイドライン」(令和2年6月5日事務次官通知)において、そのた めの学校運営の指針を示しました。

本マニュアルについては、同ガイドラインの考え方に基づき、学校の衛生管理に関するより具体的な事項について学校の参考となるよう作成したものです。本マニュアルを参考に、各学校において感染症 対策に努めていただきますようお願いします。

最後に、本マニュアルは、令和2年 12 月3日時点での最新の知見に基づき作成したものですが、今後新たな情報や知見が得られた場合には随時見直しを行うものであることを申し添えます。

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

第1章 新型コロナウイルス感染症について

1.学校における新型コロナウイルス感染症の現状と分析

我が国においては、国内での感染拡大の可能性があった初期である3月2 日から政府の要請により全国の一斉臨時休業が行われ、その後春季休業を経て、4月7日に政府の緊急事態宣言が行われたことや4月 16 日に全都道府県 が緊急事態措置の対象となったこと等を受け、大部分の学校が5月末までの臨時休業を行いました。

文部科学省では、学校関係者に新型コロナウイルス感染症患者が発生した 場合に速やかな報告を求めており、学校が本格的に再開し始めた6月1日か ら 11 月 25 日までの間、児童生徒 3,303 人、教職員 471 人、幼稚園関係者 206 人の感染の報告がありました。

現在、国内の感染者数の増加に伴い、10 月下旬から学校関係の感染者数が 増加している状況ですが、これまでの感染事例の大半が学校内で感染者1人 にとどまっており(詳細は「第4章3.(1)」参照)、学校内での感染の拡大 があった場合でも、地域での感染拡大につながった事例は現在まで確認されていません。

これまでの感染事例について、感染経路や学校関係者への広がりの状況をみると、次のとおりです。

2.新型コロナウイルス感染症の年代別の罹患率等

3.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

これまでの事例からみる限りでは、学校関係者(幼児児童生徒(以下、「児 童生徒等」とします)・教職員)に感染者がいたとしても、 本マニュアルにし たがって感染症対策を行っていた場合には、学校内で感染が大きく広がるリス クを下げることができると考えられます。

一方、海外では感染症対策が不十分であったサマーキャンプで小中学校の年 代に相当する子供の間での集団感染が確認されていたり、4我が国においても、 感染症対策が不十分な場合には、同一部活動に所属し寮生活を共にする高等学 校や大学において、大規模な感染者集団が発生する事例が確認されていたりします。このことから、気を緩めることなく感染対策を今後もしっかりと行っていく必要があります。

学校では、「3つの密」を避ける、「人との間隔が十分とれない場合のマスク の着用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新 しい生活様式」を導入するとともに、 地域の感染状況を踏まえ、学習内容や活 動内容を工夫しながら可能な限り、授業や部活動、各種行事等の教育活動を継 続し、子供の健やかな学びを保障していくことが必要です。

なお、地域で感染経路の不明な感染者が増加しているなど、警戒度を上げなければならない場合であっても、特に小学校及び中学校については、家庭内感染が大部分であることを踏まえれば、地域一斉の臨時休業は、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、学びの保障や心身への影響の観点から、避けるべきと考えます。

また、どんなに感染症対策を行っても、感染リスクをゼロにすることはできないという事実を前提として、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処することができるよう、地方自治体内での教育委員会と衛生主管部局との連携や、学校医・学校薬剤師等の専門家と連携した学校における保健管理体制を築いていくことが重要です。

学校関係者に感染が確認された場合には、感染者や濃厚接触者である児童 生徒等が、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象にならぬよう、十分な 配慮・注意が必要です。また、新型コロナウイルス感染症対策分科会の下に 置かれた「偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループ」の「議論のとりまとめ」においても、差別・偏見等の防止に向けた取組の強化について挙げられているところです。

文部科学省では、新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見等の防止 に向けた大臣メッセージ(別添資料12)を公表したほか、子供たちが感染 症に対する不安から陥りやすい差別や偏見などについて考えるきっかけとな るような啓発動画や関連資料などを作成しています(別添資料13「新型コ ロナウイルス“差別・偏見をなくそう”プロジェクト」)。

これらを、適宜学校での指導等に活用し、差別・偏見等の防止に向けた取組を進めていただくようお願いします。また、保護者や地域社会への啓発も大切ですので、教育委員会等と学校が連携して取り組んでいただくようお願いします。

4.地域ごとの行動基準

新型インフルエンザ等対策特別措

置法(平成 24 年法律第 31 号。以下、「特 措法」とします。)に基づく緊急事態措置は、都道府県単位で行われますが、 学校教育活動の実施の可否やあり方は、児童生徒等及び教職員等の生活圏 (主に児童生徒等の通学圏や発達段階に応じた日常的な行動範囲とし、加えて、地域の実情に応じて保護者の通勤圏や教職員の在住地の状況も考慮す る)におけるまん延状況により判断することが重要です。

例えば臨時休業は、緊急事態措置の際でも「一つの選択肢」であり、生活 圏において感染者が発生していない場合や、生活圏内において感染がまん延 している可能性が低い場合などについては、必ずしも実施する必要はありま せん(第4章参照)。

また、臨時休業を実施する場合、教育委員会は、都道府県単位の緊急事態措置等を前提としつつも、それぞれの生活圏がどのような感染状況にあるかを把握し、児童生徒等の学びを保障する観点からどのような対応が可能か、必要に応じて地方自治体の首長とも相談し、地域ごとにきめ細かに対応することが必要です。

新型コロナウイルス感染症と共に生きていく社会を作るためには、感染リスクはゼロにならないということを受け入れた上で、可能な限りリスクを低減させる努力をしながら学校教育活動を継続することが重要です。このような考えから、地域の感染状況に応じた行動基準を下記のとおり作成しました。

感染は一旦収束しても再度感染者が増加する事態も十分想定されます。設置者及び学校においては、この行動基準を参考としつつ、地域の感染レベルの状況に応じて柔軟に対応しながら、学校教育活動を継続しつつ「新しい生活様式」への円滑な移行と児童生徒等及び教職員の行動変容の徹底を図っていくことが必要です。

なお、この行動基準は、11 月 25 日時点における感染の状況を踏まえて作 成したものであり、今後の感染状況の推移や最新の科学的知見を反映して適 宜見直すことを予定しています。

5.設置者及び学校の役割

(1)教育委員会等の役割

地域内の学校における感染拡大を防止し、感染者が確認された場合に迅速に対応できるよう、以下の役割を担います。

〈1〉地方自治体の衛生主管部局と連携し、各学校をとりまく地域のまん 延状況について情報収集し、感染拡大への警戒を継続するとともに、臨時休業の必要性等について判断します。

〈2〉各学校の対応状況の把握や必要な物品の整備等衛生環境の整備や指 導を行います。

〈3〉学校の感染事例を集約し、域内に対応策を周知するとともに、県・ 国が行う感染状況の調査に協力し、感染者情報及び感染事例について情報を提供します。

〈4〉学校単位で連携しにくい機関(医師会・薬剤師会等)との広域的な 対応のとりまとめや、設置者として、感染症対策に関する保護者や 地域への連絡や情報共有などを行います。

(2)学校の役割

学校長を責任者とし、校内に保健管理体制を構築します。併せて、学校

医、学校薬剤師等との連携を推進します。保健主事・養護教諭・各学級担任などとともに、学校医・学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整備します。

「新しい生活様式」を実践するためには、児童生徒等への指導のみなら

ず、朝の検温、給食時間や休み時間、登下校時の児童生徒等の行動の見守りなど、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得ながら学校全体として取り組む必要があります。

また、感染者が確認された場合の連絡体制をあらかじめ確認し、冷静に対応できるように準備しておくことが必要です。

6.家庭との連携

学校の臨時休業中においても子供の感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内での感染と言われています。学校内での感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルスを持ち込まないことが重要であり、このためには各家庭の協力が不可欠です。

毎日の児童生徒等の健康観察はもちろんのこと、例えば、家族に発熱、咳などの症状がある場合には、感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、児童生徒等の登校を控えることも重要です。

また、感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、休日において不要不急の外出を控える、仲の良い友人同士の家庭間の行き来を控える、家族ぐるみの交流による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の中で感染が広がらないよう細心の注意が必要です。

こうしたことについて、保護者の理解と協力を得て、ご家庭においても 「新しい生活様式」の実践をお願いしたいと思います。また、PTA等と連携しつつ保護者の理解が得られるよう、学校からも積極的な情報発信を心がける とともに、家庭の協力を呼びかけることが重要です。

第2章 学校における基本的な新型コロナウイルス感染症 対策について

新型コロナウイルス感染症と共に生きていく社会を前提とした場合、新規感染者数が限定的となった地域であっても、再度感染が拡大する可能性があります。このため、長丁場に備え、手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、感染拡大リスクが高い「3つの密」を徹底的に避けるために、身体的距離の確保(ソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンス)といった「新しい生活様式」に、学校を含めた社会全体が移行することが不可欠です。

また、冬季においては、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもあることから、感染症対策を一層心 がける必要があります。引き続き、手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底 し、寒い環境においても、可能な限り常時換気に努めるようお願いします。 (必ずしも窓を広く開ける必要はありません。また、常時換気が難しい場合 は、こまめに換気してください。二段階換気(3.(1)7イ)に後述)も、 室温変化を抑えるのに有効です。)

なお、冬季に空気が乾燥している場合の適度な加湿は、ウイルス飛散防止の一助となりますが、マスクを着用している場面が多いことなどに鑑み、無理のない範囲で取り組みましょう。

1.児童生徒等への指導

学校生活においては、休み時間や登下校など教職員の目が届かない所での児童生徒等の行動が大きな感染リスクとなります。そのため、まずは、児童生徒 等が本感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動 をとることができるよう、「新型コロナウイルス感染症の予防」資料等を活用して感染症対策に関する指導を行うことが必要です。

また、児童生徒等には、感染症対策用の持ち物として、一般的には次のものが必要となります。

2.基本的な感染症対策の実施

感染症対策の 3つのポイントを踏まえ、取組を行います。

・ 感染源を絶つこと

・ 感染経路を絶つこと

・ 抵抗力を高めること

(1)感染源を絶つこと

学校内で感染源を絶つためには、外からウイルスを持ち込まないことが重要です。特に、感染経路不明の感染者が発生しているような地域においては、児童生徒等、教職員及びその家族の健康観察を徹底するようにします。

〈1〉発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底

発熱等の風邪の症状がある場合には、児童生徒等も教職員も、自宅で 休養することを徹底します(レベル3及びレベル2の地域では、同居の 家族に風邪症状が見られる場合も登校させないようにしてください)。 このためには、保護者の理解と協力を得ることが不可欠となります。

この場合、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定に 基づく出席停止の措置を取り、児童生徒等の指導要録上は、「欠席日数」 とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録してください。

〈2〉登校時の健康状態の把握

登校時、児童生徒等の検温結果及び健康状態を把握します。 登校時の 健康状態の把握には、「健康観察表」などを活用します。家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童生徒等については、登校時、教職員が検温及び健康観察等を行います。

【レベル3地域・レベル2地域】

児童生徒等本人のみならず、家庭への協力を呼びかけ、同居の家族にも毎日健康状態を確認するようにお願いします。また、登校時の検温結果の確認及び健康状態(同居の家族の健康状態も含む)の把握を、校舎に入る前に行うようにします。これらの取組を行うためには、学校全体で体制を整備することが必要です。

〈3〉登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合

発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導します。必要に応じて受診を勧め、受診状況や検査状況を保護者から聞き取り、状況に応じた対応をします。

なお、特に低年齢の児童等について、安全に帰宅できるよう、保護者

の来校まで学校にとどまることが必要となるケースもありますが、その

場合には、他の者との接触を可能な限り避けられるよう、別室で待機さ

せるなどの配慮をします。また、保健室については外傷や心身の不調な

ど様々な要因で児童生徒等が集まる場所であるため、発熱等の風邪症状

のある児童生徒等が他の児童生徒等と接することのないようにします。

(2)感染経路を絶つこと

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。感染経路を絶つためには、〈1〉手洗い、〈2〉咳エチケット、〈3〉清掃・消毒が大切です。

飛沫感染:

感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染:

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他者がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

〈1〉手洗い

接触感染の仕組みについて児童生徒等に理解させ、手指で目、鼻、口 をできるだけ触らないよう指導するとともに、接触感染を避ける方法として、手洗いを徹底します。様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、外から教室等に入る時やトイレの後、給食(昼食)の前後など、こまめに手を洗うことが重要です。手洗いは 30 秒程度かけ て、水と石けんで丁寧に洗います。また、手を拭くタオルやハンカチ等 は個人持ちとして、共用はしないように指導します。

登校したら、まず手洗いを行うよう指導します。手指用の消毒液は、流水での手洗いができない際に、補助的に用いられるものですので、基本的には流水と石けんでの手洗いを指導します。

また、石けんやアルコールを含んだ手指消毒薬に過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合は、流水でしっかり洗うなどして配慮を行います。

なお、児童生徒等に一律に消毒液の持参を求めることは適当ではありません。(それぞれの保護者が希望する場合には、この限りではありません。)

これらの取組は、児童生徒等のみならず、教職員や、学校に出入りする関係者の間でも徹底されるようにします。

〈2〉咳エチケット

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

〈3〉清掃・消毒

消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はありますが、学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難です。このため、一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童生徒等の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が重要です。

このため、下記の「1)普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ、通常の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れるようにしましょう。

これらは、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行っても差し支えないと考えます。また、スクール・サポート・スタッフや地域学校協働本部による支援等、地域の協力を得て実施することも考えられます。

上記に加えて清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは、感染者が発生した場合でなければ基本的には不要ですが、実施する場合には、

極力、教員ではなく、外部人材の活用や業務委託を行うことによって、各学校における教員の負担軽減を図ることが重要です。

学校の設置者及び学校長は、消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難であることを踏まえ、手洗い・咳エチケット及び免疫力の向上という基本的な感染症対策を重視し、下記の「1)普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ過度な消毒とならないよう、十分な配慮が必要です。

1)普段の清掃・消毒のポイント

・ 清掃用具の劣化や衛生状態及び適切な道具がそろっているかを確 認するとともに、使用する家庭用洗剤や消毒液については新型コ ロナウイルスに対する有効性と使用方法を確認します。

・ 床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要は ありません。

・ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ありませんが、衛生環境を良好に保つ観点から、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考えられます。

・ 大勢がよく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は 1 日に1回、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭きます。また、机、椅子と同じく、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能です。

・ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消毒作業の必要はありません。

・ 器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導します。

2)消毒の方法等について

・ 物の表面の消毒には、消毒用エタノール、家庭用洗剤(新型コロ ナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含むもの) 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液、一定の条件を満たした次亜塩素酸水を使用します。それぞれ、経済産業省や厚生労働省等が公表している資料等11や製品の取扱説明書等をもとに、新型コ ロナウイルスに対する有効性や使用方法を確認して使用してくだ さい。また、学校薬剤師等と連携することも重要です。

・ 人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用 することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれが あることから推奨されていません。(「新型コロナウイルスの消 毒・除菌方法について」(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特 設ページ)より引用)

・ 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてくださ い。

・ 換気を十分に行います。

3)感染者が発生した場合の消毒について

・ 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行いますが、必ずしも専門業者を入れ て施設全体を行う必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定 して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品) を消毒用エタノールまたは 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液 により消毒するようにします。

・ また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要と されています。

・ 物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によ って異なりますが、24 時間~72 時間くらいと言われており、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするな どの処置も考えられます。

・ 消毒は、「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」を参考 に行います。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは 0.1%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。

【参考】厚生労働省のホームページにおいて、新型コロナウイルスについて、「物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては 24 時間~72 時間くらい感染する力をもつと言われています。」とされています。

(3)抵抗力を高めること

免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れ た食事」を心がけるよう指導します。

3.集団感染のリスクへの対応

新型コロナウイルス感染症では、

・換気の悪い密閉空間

・多数が集まる密集場所

・間近で会話や発声をする密接場面

という3つの条件(3つの密(密閉、密集、密接)が重なる場で、集団感 染のリスクが高まるとされています。この3つの条件が同時に重なる場を避けることはもちろんですが、3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減 するため、できる限りそれぞれの密を避けることが望ましいとされます。

緊急事態宣言解除以降の感染拡大の傾向については、政府において下記のとおり分析されています。学校においても、「3密」と「大声」に注意することが必要です。

(1)「密閉」の回避(換気の徹底)

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以 上、数分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行うようにしま す。授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はありませんが、気候、天候や教 室の配置などにより換気の程度が異なることから、必要に応じて換気方法に ついて学校薬剤師等と相談します。

〈1〉常時換気の方法

気候上可能な限り、常時換気に努めます。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。なお、窓を開ける幅は 10 cmから 20 cm程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられます。また、廊下の窓も開けることも必要です。

〈2〉常時換気が困難な場合

常時換気が難しい場合は、こまめに(30 分に1回以上)数分間程度、 窓を全開にしましょう。

〈3〉窓のない部屋

常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮します。

〈4〉体育館のような広く天井の高い部屋

換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるようにします。

〈5〉エアコンを使用している部屋

エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、 エアコン使用時においても換気は必要です。

〈6〉換気設備の活用と留意点

学校に換気扇等の換気設備がある場合には、常時運転します。換気設備の換気能力を確認することも必要です。学校の換気設備だけでは人数

に必要な換気能力には足りず、窓開け等による自然換気(1又は2を参

照)と併用が必要な場合が多いことに留意が必要です。なお、換気扇のファン等が汚れていると効率的な換気が行えないことから、清掃を行うようにしてください。

〈7〉冬季における換気の留意点

冷気が入りこむため窓を開けづらい時期ですが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもありますので、徹底して換気に取り組むことが必要です。気候上可能な限り、常時換気に努めてください(難しい場合には 30 分に1回以上、少な くとも休み時間ごとに、窓を全開にします)。

イ)室温低下による健康被害の防止

換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下による健康被害が生じないよう、児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用につい て柔軟に対応しましょう。

また、室温が下がりすぎないよう、空き教室等の人のいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れること(二段階換気)も、気温変化を抑えるのに有効です。

ロ)地域の気候条件に応じた換気方法

換気の方法については、地域の気候等に応じた方法がある場合もあります。北海道では寒冷地の気候を踏まえた換気の方法を作成しています(別添資料14)。それぞれの気候条件に応じて、必要に応じ、適切な換気方法を学校薬剤師に相談してください。

ハ)機器による二酸化炭素濃度の計測

十分な換気ができているか心配な場合には、換気の指標として、 学校薬剤師の支援を得つつ、CO2モニターにより二酸化炭素濃度を 計測することが可能です。学校環境衛生基準では、1500ppm を基準としています。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会では、 マスクを伴わない飲食を前提としている飲食店等の場合には、 1000ppm 以下が望ましいとされており、昼食時には換気を強化するなど、児童生徒の活動の態様に応じた換気をしてください。

(2)「密集」の回避(身体的距離の確保)

「新しい生活様式」では、人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1

メートル)空けることを推奨しています。感染が一旦収束した地域にあっても、学校は「3つの密」となりやすい場所であることには変わりなく、可能な限り身体的距離を確保することが重要です。

新規感染者や感染経路不明の感染者が多数確認されている地域において は、「3つの密」を徹底的に避ける必要性も高まるため、レベル3の地域で は、身体的距離の確保を優先して分散登校の導入などの工夫を行っていただ く必要があります。

レベル1及びレベル2の地域では、施設等の制約から1メートルの距離を

確保できない場合には、できるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用することなどを併せて行うことより「3つの密」を避けるよう努めて下さい。

【レベル3地域】

児童生徒の間隔を可能な限り2メートル(最低1メートル)確保するように座席を配置します。

このような形で学校教育活動を行うためには、学級の規模に応じ、施設の制約がある場合には、学級を2つのグループに分けるなど、分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要となります。

【レベル1地域・レベル2地域】

児童生徒の間隔を1メートルを目安に学級内で最大限の間隔をとるように座席を配置します。

なお、以下の図は、座席配置の一例です。 これらはあくまでも目安であり、それぞれの施設の状況や感染リスクの状況に応じて、柔軟に対応することが可能です。座席の間隔に一律にこだわるのではなく、頻繁な換気などを組み合わせることなどにより、現場の状況に応じて柔軟に対応するようお願いします。

(3)「密接」の場面への対応(マスクの着用)

〈1〉マスクの着用について

学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員は、 身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべき と考えられます。

ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はありません。

1)十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。

2)気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するおそれがあるため、マスクを外してください。 (暑さ指数 (WBGT)は環境省ウェブサイト https://www.wbgt.env.go.で提供)

※夏期の気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い中でマスクを着用する と、熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。マスクを外す場 合には、できるだけ人との十分な距離を保つ、近距離での会話を控 えるようにするなどの配慮をすることが望ましいですが、 熱中症も命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先させて ください。

※マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒等の様子など

も踏まえ、現場で臨機応変に対応することが重要です。

※児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、マスクを外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身の判断でも適切に対応できるように指導します。

※登下校中の対応については、「第3章 7.登下校」を参照してくだ さい。

3)体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。ただし、 十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合には、マスクを着用しましょう。 配慮事項等については別添資料2(事務連絡「学校の体育の授業にお けるマスク着用の必要性について」(令和2年5月 21 日))を参照し てください。

〈2〉マスクの取扱いについて

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が

付着しないよう、なるべくマスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや布等に置くなどして清潔に保ちます。

マスクを廃棄する際も、マスクの表面には触れずにビニール袋等に入れて、袋の口を縛って密閉してから廃棄します。

〈3〉布製マスクの衛生管理について(布製マスクの洗い方)

布製マスクは1日1回の洗濯により、おおむね1か月の利用が可能です。経済産業省が、洗い方に関する動画をインターネット上に掲載してい ます(YouTube metichannel「布マスクをご利用のみなさまへ」)。 (検索方法)

・YouTube から「布マスクをご利用のみなさまへ」で検索してくださ い。

https://www.youtube.com /watch?v=AKNNZRRo74o

〈4〉手作りマスクの作成について

手作りマスクの作成方法については、文部科学省ホームページ上の「子供の学び応援サイト」も参考にしてください。

https://www.mext.go.jp /a̲menu /ikusei /gakusyushien /mext̲00460.html

4.重症化のリスクの高い児童生徒等への対応等について

(1)医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下、「医療的ケア児」という。)の 中には、呼吸の障害がある者もおり、重症化リスクが高い者も含まれていることから、医療的ケア児が在籍する学校においては、主治医の見解を保護者に確認の上、個別に登校の判断をします。

医療的ケア児の登校に当たって、学校は、事前に受入れ体制や医療的ケアの実施方法などについて、学校医等に相談し、十分安全に配慮します。

その際、「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項について(令和2年6月 19 日付け事務連絡)」19を参考にしてください。

また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等 (以下、「基礎疾患児」という。)についても、主治医の見解を保護者に確認の上、登校の判断をします。

これらにより、登校すべきでないと判断した場合の出欠の扱いについて は、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができます。指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行うようにしてください。

このほか、特別支援学校等における障害のある児童生徒等については、指導の際に接触が避けられなかったり、多くの児童生徒等がスクールバス等で一斉に登校したりすることもあることから、こうした事情や、児童生徒等の障害の種類や程度等を踏まえ、適切に対応します。こうした学校等の対応に際しては、必要に応じ、学校医等の助言を得ること、児童生徒等の安全確保などの観点から指導や介助等において必要となる接触などについて保護者に対し事前に説明することが重要です。

なお、障害のある幼児児童生徒への指導等を行う際の考え方については、合理的な理由があると校長が判断する場合(第2章4.(2)参照)には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席 停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能です(幼稚園等については、備考欄等にその旨を記載)。

(2)保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合

まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めてください。

その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上 「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能です。

5.出席停止等の取扱い

〈1〉出席停止の措置を取るべき場合

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、学校保健安全法第 19 条の規定に基づく出席停止の措置 を取ります。(第4章2.(1)2参照)

これに加えて、新型コロナウイルス感染症への対応として、児童生徒等に 発熱等の風邪の症状がみられるときに、同条に基づく出席停止の措置を取ります(第2章2.(1)1及び第4章2.(2)参照)。感染がまん延している地域(レベル2や3の感染状況の段階である地域)においては、同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられるときにも、出席停止の措置を取ります(第 2章2.(1)1参照)。

〈2〉上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合

医療的ケア児や基礎疾患児について、登校すべきでないと判断された場合 (第2章4.(1)参照)及び保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあ った児童生徒等について、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合(第2章4.(2)参照)には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能です(幼稚園 等については、備考欄等にその旨を記載)。

6.教職員の感染症対策

教職員においては、児童生徒等と同様、「2.基本的な感染症対策の実施」 を参考に、感染症対策に取り組むほか、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用します。また、毎朝の検温や風邪症状の確認などの健康管理に取り組むととも に、風邪症状が見られる場合は、自宅で休養します。

また、教職員については、休みをとりやすい職場環境も重要です。具体的には、急遽出勤できなくなる可能性も想定して、教職員間で業務の内容や進捗、学級の状況等の情報共有を日頃から行うことや、教職員が出勤できなくなった場合の指導体制等の校務分掌について検討を進めることなどの工夫も有効です。

さらに、教職員本人が濃厚接触者となった場合や、同居家族に風邪症状があるなどにより出勤できない場合に、業務をテレワークで行えるよう、必要な規程等を定めることが考えられるとともに、ICTを活用したテレワークの実施については、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について(通知)」(2文科 初第 154 号令和2年4月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知)22の3 (2)を参照してください。

なお、文部科学省において、事例集も作成しています。

職員室等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保(おおむね1~2メートル)し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにします。職員室内で十分なスペースを確保できない場合は、空き教室を活用して職員が学校内で分散勤務をすることも考えられます。

職員会議等を行う際は、最少の人数にしぼること、換気をしつつ広い部屋で行うことなどの工夫や、全体で情報を共有する必要がある場合は、電子掲示版等を活用すること、また、オンライン会議システム等を活用することが考えられます。

第3章 具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について

第4章 感染が広がった場合における対応について

第5章 幼稚園において特に留意すべき事項について

第6章 寮や寄宿舎における感染症対策

出典:文部科学省HP

*****

観葉植物/アジアンタム:フリッツルーシー3.5号ポット

長かったぁ…

( ̄▽ ̄;) デモ、ゼンブダイジ…

感染対策を

しているので…

インフルエンザも

ブロック出来てるようですね…

( ̄▽ ̄) イイコトネ

また、いつか

新たなウイルスと

闘う日が来ても…

感染対策を

身につけたことで、

初期の拡散は

抑えられるかも…⁈

子どもたちの

未来のためににも、

衛生管理の

正しい知識は…

必要ですね

d( ̄  ̄)

根気よく、

向き合って

いきましょう…

では…

ギフト こだわりの仙台仕様 熟成厚切り牛たん500g4〜5人前 11〜12枚入 牛タン 仙台名物 スライス バーベキュー 焼肉 BBQ 宮城 御歳暮 贈答用 敬老の日 お中元 お歳暮 お祝い プレゼント 送料無料 父の日 焼肉

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[感染防止] カテゴリの最新記事

-

ワクチン接種開始… 2021.02.17

-

コロナ対策室、そして良いお年を… 2020.12.31

-

コロナ対策室、Stay with Your Community! 2020.12.31

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.