-

1

根本宮村山浅間神社(静岡・富士宮市)

須山浅間神社を後にすると、次は富士山の南麓と愛鷹山の間にある十里木高原を抜けて、村山浅間神社を目指しました。今回の世界遺産めぐりルート→こちらまたもや途中で道を間違えてしまい、気が付けば富士サファリパークの入場待ちの渋滞にずっと並んでいたこともありました。根本宮村山浅間神社は、富士登山道の村山口に鎮座する浅間神社です。東口本宮富士浅間神社と同じく、ここでも富士塚の上に狛犬が置かれていました。拝殿に行ってみると、意外にも鉄筋コンクリート造りになっていました。それでも拝殿の後ろに回ってみると、本殿は木造部分が残っています。村山浅間神社はこれまでの浅間神社と少し異なっていて、神社であると同時に富士山興法寺の寺院でもありました。明治の廃仏毀釈によって富士山興法寺は廃寺となりましたが、それまでは修験道(山伏修行)の中心地でした。廃寺となった現在も、富士山興法寺大日堂(旧本堂)が残っています。イチョウの木の向こう側に見えるのが、富士山興法寺大日堂です。村山浅間神社のは背後にある高嶺総鎮守社は、村山修験の開祖である「末代上人」が「大棟梁権現」として祀られており、現在も地元の氏神社となっています。その他にも大棟梁権現社の拝殿にあたる「護摩壇」や、修験者(山伏)が水垢離を行った「水垢離場」の跡が残っており、今後富士宮市によって発掘調査・整備が行われるそうです。村山浅間神社の鎮座する富士村山口登山道は、「大宮・村山口登山道」として、ユネスコ世界文化遺産の「富士山域」の構成資産の1つに登録されています。富士登山道村山口村山口からは、初代駐日英国公使であったラザフォード・オールコックが1860年に富士登山を行っており、富士山に登った最初の外国人とされています。そして村山浅間神社にも、33回の登山を記念した富士講碑が建っていました。「登岳三十三回 大願成就」の富士講碑その横には「遠江国磐田郡福島村中嶋」と刻まれており、さらには「大先達 佐藤八代𠮷 六十四才」とありました。日付の記載はないものの、遠江国磐田郡福島村中嶋(現在の磐田市福田中嶋?)の記載から、江戸時代以前の建立だと思われます。山伏修行の修験道の中心であった村山浅間神社では、同じ富士信仰でもまた違った一面に触れた気がしました。ユネスコ世界文化遺産「富士山 信仰の対象と芸術の源泉」

2018/08/23

閲覧総数 273

-

2

小倉城(筑前国)

福岡や北九州がずっと近くなり、関門海峡を気軽に渡って何度か訪れたのですが、実は城めぐりで福岡県を訪れたのは初めてです。小倉城本丸大手門ちょうど桜が満開の時でした。小倉城は海と水堀に囲まれた曲輪が連なり、当時の縄張りを見ると水城のような感じがします。本丸にはいくつも門があり、いずれも石垣で囲まれた枡形門になっていました。槻(けやき)門跡藩主や公儀役人など、一部の人しか通行が認められなかったそうです。北の丸から本丸に通じる多聞口門跡当時は渡櫓があったのだと思います。本丸周囲の水堀やはり石垣の築城では西日本に軍配が上がります。本丸に上がってみると、満開の桜と花見客で埋め尽くされていました。本丸には天守が建っていますが、当時は南蛮造りの天守だったようです。復興天守内部にある縄張り模型現在の天守は当時の外観とは異なる復興天守で、千鳥破風を備えています。こちらの方が天守らしいのでしょうが、天守台が立派なだけに「外観復元でよかったのでは?」と思ってしまいます。小倉城天守台さすがに天守に登ると縄張りがよく見渡せました。下屋敷庭園北の丸本丸現在の小倉城は1602年に築城されたもので、築城主は関ヶ原の戦いの功で筑前に入った細川忠興です。1632年に細川氏が肥後熊本に移封になると、播磨明石城から小笠原忠真が15万石で入封しています。幕末1866年の第二次長州征伐の時、幕府軍の先方にあった小倉藩でしたが、長州藩の圧倒的攻勢の前に窮地に陥り、自ら火を放って小倉城を放棄しています。思えば去年も桜の季節に城跡を訪れたのですが、昨年はたまたま出張中に立ち寄った徳島城でした。去年の桜の季節には、夏の終わりに台北に赴任することなど思ってもいませんでしたが、台北にいる時は日本のしかも九州で桜を見るとは思ってもいませんでした。来年はどこになるのでしょうか。日本城郭協会「続日本100名城」

2011/04/15

閲覧総数 441

-

3

柳之御所跡(岩手・平泉町)

伽羅之御所の北側、北上川の河畔に柳之御所跡があり、吾妻鏡にある「平泉館」の跡だとされています。奥州藤原氏の政庁跡とされ、奥州の政治の中心地であるとともに、藤原氏に庇護された源義経もここにいたと思われます。発掘調査による復元で、各地の政庁跡に見られるような、柱石や礎石の跡が並んでいました。付属建物跡の柱跡向こうに見える小高い山が義経堂のある高館です。付属建物の復元図付属建物だけでこれだけの威容があります。園地と呼ばれる池の跡無量光院と同じく中島があり、玉石が敷かれていたようです。空堀の跡当時の平泉は平安京に次ぐ繁栄だったと言われています。他にも大量の土器や陶磁器も発掘され、そこからは国内のみならず海外との交易も確認されており、高い政治・文化レベルを誇っていたようです。中心建物の跡中心建物(東)の復元図この復元図を見るだけでも、藤原氏の力がいかに強大だったかわかるような気がします。中心建物(西)の復元図189年に源頼朝が公称28万の鎌倉幕府軍で平泉に攻め込んだ時、藤原泰衡は自ら火を放って鎌倉幕府軍から逃れようとしました。源頼朝が平泉に着いた時は、100年にわたって築き上げられた藤原氏の栄華も全て消失した後だったそうです。まさに「三代の栄耀一睡のうち」でしょうか。

2013/04/29

閲覧総数 607

-

4

小山評定と小山御殿跡(栃木・小山市)

天下の趨勢を決めた関ヶ原の戦いの中で、重要なファクターの1つが小山評定でしょうか。会津の上杉景勝討伐軍を率いて北上していた徳川家康でしたが、近畿での石田三成の挙兵を知ると軍を反転させ、その後の関ヶ原での決戦と続いて行きました。その徳川家康が軍を反転させた場所が小山でしたが、徳川家康にも容易に軍を反転できない事情があり、この時に開かれた軍議が小山評定です。元々会津討伐は豊臣秀頼の名代として、豊臣家の名の下に徳川家康が上杉景勝を討伐するものであり、これに従う諸将も豊臣秀頼の家臣としての位置付けでした。その軍を反転させて石田三成と対決することは、徳川家としての私的な戦いに豊臣家の軍隊や軍資金を使うことにもなりかねません。さらには従軍する諸将は豊臣秀吉恩顧の大名ばかりであり、その諸将も大坂で石田三成に妻子を人質に取られている事情がありました。(現に細川忠興のガラシャ夫人は、石田三成方に屋敷を包囲され、屋敷と共に焼死しています)徳川家康の方針としては、「石田三成を討つ」とした上で、進退については諸将に委ねるものでした。諸将が「われもわれも」と徳川家康に付くか、それとも「われもわれも」と大坂に帰るか、その重要な軍議が小山評定でした。小山市役所の敷地内にある小山評定跡の碑三間四方の仮御殿を急造して軍議が行われたそうです。本多忠勝・井伊直政・本多正信などの徳川家康直轄に加え、福島正則・山内一豊・黒田長政・細川忠興・加藤芳明・浅野幸長などの豊臣家恩顧の大名が並ぶ中、真っ先に徳川家康への賛同を口にしたのが福島正則でした。この福島正則の賛同がきっかけとなって、諸将も徳川軍に味方することを誓ったのですが、これがまさに徳川家康のシナリオです。この粗野な荒くれ武将を懐柔・説得したのが黒田長政で、黒田長政はその後も小早川秀秋や吉川広家の寝返り交渉にも成功し、戦後は一番の功労者として豊前中津12万5,000石から筑前名島52万3,000石へと大幅加増となっています。ところでこの黒田長政ですが、これだけの知略に富んでいながらも、父の黒田孝高(官兵衛)には及ばなかったと言いますから、黒田官兵衛の知略が窺えるところです。さらにこの小山評定では、山内一豊が居城である遠州掛川城の明け渡しを表明したため、東海道の各将もそれにならって城を明け渡したと言われています。豊臣秀吉が1590年に小田原の役で北条氏を滅ぼした後、北条氏の旧領である関東に徳川家康が入り、徳川家康の旧領である駿河・遠江・三河には、その抑えとして豊臣秀吉貴下の有力武将が入っていたので、この山内一豊の申し出により東海道の通行が容易となりました。ところでこの小山評定では、福島正則や山内一豊に倣って、諸将がこぞって徳川家康に味方した印象がありますが、その中で徳川家康に従わずに帰参した武将がいたことはあまり知られていないかも知れません。美濃岩村の城主田丸直昌は、豊臣家の恩顧を理由に東軍には加わりませんでしたが、なんとも愚直というか、そうそうたる面々がキラ星の如く居並ぶ空気の中で、よく勇気があったものだと思います。悲しいことに田丸直昌が寝返ったところで大勢に影響はありませんでしたが、この関ヶ原の戦いの趨勢を揺るがした武将もいました。会津討伐には従軍しながら、石田三成の挙兵を知って西軍に寝返った真田昌幸です。真田昌幸の抗戦によって徳川秀忠軍の別働隊が関ヶ原に到着することができず、あわや秀忠が切腹させられそうになったのは、歴史の知るところでしょうか。関ケ原の戦いが終わって江戸時代に入った1622年、将軍の日光社参の休憩所として、小山には小山御殿が建てられました。この地に建てられたのは、関ケ原での小山評定を吉例としたことに因んでいます。小山御殿跡建物は台風で一部損壊したため、1682年に古河藩によって解体されました。小山御殿の復元図小山御殿は土塁と堀に囲まれていたようですが、現在も小山市役所の裏手にその土塁の跡らしきものが残っていました。小山御殿の堀跡関ヶ原合戦についてはこちら↓【送料無料】関ヶ原(上巻)改版 [ 司馬遼太郎 ]【送料無料】関ヶ原(中巻)改版 [ 司馬遼太郎 ]【送料無料】関ヶ原(下巻)改版 [ 司馬遼太郎 ]

2012/08/15

閲覧総数 204

-

5

右田ヶ岳城(周防国)

山口市・防府市の山陽地方には、この地方特有の花崗岩の岩山が点在しています。防府市北部にある右田ヶ岳もその1つで、付近を並走する山陽新幹線・山陽自動車道・国道2号線からもその山容を眺めることができます。旧山陽道から見た右田ヶ岳その右田ヶ岳には城跡があり、全山が城郭だとされています。手前に花崗岩のピークが見えますが、本丸はその背後の山頂にあるようです。最近は体を動かしていなかったこともあり、城跡めぐりという言うよりも、山登りを目的右田ヶ岳に登ってみることにしました。(登山靴に履き替えて、装備も軽登山用です)右田ヶ岳の山麓に天徳寺の境内があり、ここが登城道(登山道)のスタート地点です。天徳寺山門1192年に源頼朝によって開基された古刹です。しばらくは木々の間を抜ける歩きやすい道が続いていたのですが、やがて花崗岩の岩肌を登るようになりました。途中に観音堂があり、花崗岩に刻まれた三十三体の磨崖仏を見るようになりました。大正時代に寄進によって刻まれたものです。この辺りからは植生も低い潅木に変わって、岩山の急登攀となってきました。その分眺望も開けてきたのですが、ここに城跡があったとはまだ信じられませんでした。(登城するだけで一苦労だったと思います)山麓に目を向けると、所々に曲輪のような削平地の跡が見受けられ、存外山麓部に城郭があったのではないかと思ったほどです。岩の間を抜けたり、岩をよじ登ったりと、登城ではなく完全に登山です。変化に富んだ岩肌を三点支持で登って行くのは、なかなか面白かったのですが、それも最初だけでした。花崗岩に歩幅のリズムを狂わされ、かなり苦戦をしました。(体を動かしていなかったツケが一気に回って来たのが最大の理由ですが)天徳寺からスタートして1時間、まさに這いつくばるようにして山頂に到着です。右田ヶ岳山頂右田ヶ岳城は西峰・中峰・東峰に分かれており、右田ヶ岳城の本丸は山頂の中峰ではなく、西峰にあるようです。本丸のある西峰標高は中峰よりも低いものの、鞍部に降りてからさらに登る格好になるので、西峰は断念しました。この花崗岩の岩山に築城するとは、よほどの物好きか狂気の沙汰としか思えません。それでも中峰の山頂に立つと、周防国の国府である防府市街が一望できました。周防灘からは風が吹き渡り、登城を開始した時には騒々しかった山陽新幹線や山陽自動車道の通過音も、ここまでは届かなくなっていました。旧山陽道や三田尻港を一望に見下ろすこの場所は、要衝と言えば要衝なのですが、いまだに城地選定の理由がわかりませんでした。右田ヶ岳城の歴史は古く、鎌倉時代末期に右田氏によって築城されました。右田氏は大内氏の庶流で、代々大内氏の一族として右田ヶ岳を本拠地としています。戦国時代に入り、厳島の戦い後に毛利元就が防長に侵攻して来ると、高嶺城の大内義長は、右田隆豊・野田長房を右田ヶ岳城に置いて、毛利氏の侵攻に備えていました。1557年、若山城に侵攻した毛利元就の説得により、右田隆豊は毛利方に付いて右田ヶ岳城を開城していました。大内氏一族までも味方に取り込むあたり、さすがは謀略家の毛利元就です。

2012/05/27

閲覧総数 421

-

6

檜原城(武蔵国)

北秋川と南秋川が合流する檜原村の中心部、檜原街道沿いに吉祥寺という寺院があり、この裏手の城山山頂に檜原城跡があります。檜原城遠景吉祥寺境内に建つ蔵には三つ鱗の家紋が描かれており、北条氏の縁をうかがわせていました。吉祥寺本堂屋根にも三つ鱗の家紋が輝いています。本堂裏手には墓地が広がっていて、その墓地の中に城山へ登る入口がありました。城山への登山道は十三仏巡りのコースになっており、山頂までは標高差130mを登るかなりハードな道筋です。途中で十三仏コースと城山コースに分かれるのですが、取り急ぎ城に用事があるので城山コースを行きました。どちらのコースも行き着く先は同じで、同じ斜面を交錯しながら登るようになっていました。東側の斜面(上からみたところ)斜面の途中には竪堀と思われる跡が上から延び、登城道を横切っていました。東側斜面には武者走りのような跡も見受けられましたが、城の遺構かどうかはわかりませんでした。檜原城の前に浅間嶺を往復してきたところで、この斜面を登攀するのはかなりこたえます。檜原城の曲輪は城山の頂上部に南北に延びており、登城道を登り切ると城跡の北側に着きました。藪に覆われた削平地があり、その先にも削平地が連なっていました本丸の先にある腰曲輪山頂部には曲輪が2つあり、北側にある曲輪が最も広くなっていました。こちらが二の丸だと思われます。二の丸からも南側に城郭が続き、堀切を隔ててピークへと続いていました。堀切跡二の丸よりも一段高くなった場所に曲輪と思われる削平地がありました。こちらが本丸と思われますが、櫓台のような感じでした。山頂部の城跡を見る限りでは、かなり小規模な城郭だと思いました。同じ北条氏の八王子城や津久井城のように、平時は吉祥寺のある山麓部分に居館を構えて街道筋を押さえ、山頂部分は物見台と有事の詰め城として機能していたのかも知れません。本丸から眺めると、檜原街道と北秋川方面が一望できました。※城山コースでは竪堀の先あたりの地盤が軟らかい上に崩落しており、十三仏コースを行かれることをおススメします。檜原城の築城年代については明らかではありませんが、鎌倉時代からこの地域を支配していた平山氏の拠点となっていたようです。檜原村役場の近くにある岩舟不動尊の解説によると、平山氏は北条氏に従ったため、以後は檜原城も北条氏の支配下となりました。岩舟不動尊平山氏重の妹鶴寿姫が信仰していた念持物で、北条氏の支配下となった後に実家である檜原に送られてきたものです。1590年の豊臣秀吉による小田原の役では、檜原城主であった平山氏重も北条方につき、平山城は落城しています。

2013/05/14

閲覧総数 111

-

7

中仙道~加納宿(岐阜・岐阜市)

中仙道六十九次の53番目の宿場町は、岐阜市の加納宿です。旧街道らしい一直線の道が延びており、道幅にも旧中仙道の面影が残っていました。加納宿本陣付近の旧中仙道しかしながら沿道の風景はすっかり変わってしまい、住宅地の中に建つ碑だけが旧街道の跡を示していました。西問屋跡脇本陣跡こちらの脇本陣跡にはタワーマンションが建つようです。すっかり住宅地になってしまった加納宿ですが、それでも旧街道らしく、沿道には神社や寺院が建ち並んでいました。その1つが加納城の守護神として建てられた加納天満宮です。加納天満宮の表参道以前は9台の山車があったのですが、空襲のために1台を除いて焼失してしまいました。社殿も空襲で焼失したため、現在の拝殿は戦後になって再建されたものです。加納宿は岐阜市の南側にあって加納城の城下町でもありましたが、元々の岐阜の中心部は岐阜城(稲葉山城)の城下町として栄えました。岐阜の名付け親であり、繁栄を築き上げたのはこの方です。岐阜駅前の織田信長像

2010/03/31

閲覧総数 31

-

8

小田原城(相模国)その1、大手門~二の丸

今回の小田原城は、城郭の周囲から探索を始めました。まずは江戸時代の大手門跡からです。石垣の上に鐘が置かれてしまっていますが、これが大手門の枡形虎口の石垣です。大手門から見た本丸方向。これが大手筋でした。大手門から二の丸の間には外堀があり、「学橋」が架かっています。学橋外堀には隅櫓も復元されています。外堀の隅櫓北条氏の時代には、江戸時代とは別の場所に大手門がありました。北条時代の大手門は、江戸時代になってからは「箱根口門」と呼ばれるようになりました。箱根口門の石垣。石垣そのものは江戸時代のものですが、北条氏の時代はここが大手門でした。驚いたことに、箱根口門の横には北条氏時代の土塁が残っていました。その土塁の先をたどって見てみると、三の丸小学校の校庭に行き着きます。小学校のグラウンド脇に、普通に土塁が残っていました。三の丸小学校。貴重な北条時代の遺構、中に入って見に行きたい気持ちは山々なのですが・・・現在二の丸入口には、銅(あかがね)門が復元されており、表門と枡形まで復元されています。以前は櫓門だけが復元されていて、表門と土塀はなかったと思うのですが・・・ちょうど「無料ガイド案内所」があったので、ガイドの方に聞いてみました。ガイドの方によると、古写真を基にして、江戸時代の工法で復元したとのことでした。そのガイドの方は、最初に「元々小田原城は北条氏が造ったのですが、今の小田原城は江戸時代のものでして・・・」と説明していました。私も普通の観光客を装って、「ふむふむ」と聞いていました。しかしながら、どうやら城マニアであることがばれてしまったらしく、途中からガイドの方も「曲輪」だけでなく、「入隅」・「出隅」・「打込み接ぎ」という言葉を普通に使うようになりました。(おそらく意味を知らなくても、日常生活には全く支障がない言葉ばかりです)その銅門の枡形ですが、復元は見事としか言いようがありません。土塀には狭間(ざま)が切ってありました。上の方の四角いのが「矢狭間」で、下の方の三角が「鉄砲狭間」です。弓矢は立って射るため上の方にあり、鉄砲は片膝をつくため下の方についています。小田原城の銅門では、鉄砲狭間2に対して、矢狭間1の割合で切られていました。さらには武者走りと雁木まで復元されています。おそらくここまで見る人もいないのでしょうが、それにしても恐れ入ります。銅門を入ったところに、先ほどの土塀の復元工程が展示してありました。そしてこれが銅門の櫓門です。小田原城の二の丸虎口は、右折れではなく、左折れになっていました。銅門からが二の丸となるのですが、この後二の丸・本丸・天守へと入って行きました。

2008/10/22

閲覧総数 853

-

9

日本橋大伝馬町(東京・中央区)~名所江戸百景

自転車に乗って浅草方面へ向かった後、向きを変えて今度は日本橋方面へと向かって行きました。隅田川と日本橋川に囲まれた界隈は「日本橋○○町」の地名が残り、馬喰町・人形町・浜町・小伝馬町は駅名ともなっています。小伝馬町は日比谷線の駅名だけでなく、牢屋敷があったことでも知られており、「小伝馬町があるならば、大伝馬町もあったのね」と、大よりも小の方が幅を利かせています。大伝馬町にしても小伝馬町にしても、その地名からしてまさに伝馬と関係があって、小伝馬町で江戸市中の伝馬を担当し、大伝馬町では五街道向けの伝馬を担当していたようです。五街道の起点である日本橋に近い大伝馬町では、徳川家康に道中伝馬役を命ぜられた馬込勘解由が屋敷を構えており、小伝馬町には名主である宮辺又四郎が伝馬役を務めていました。由緒としては大伝馬町の方が上で、江戸時代では現在と逆だったのかも知れません。そしてその江戸時代、歌川広重から見た大伝馬町はどんなものだったでしょうか。(上)歌川広重「名所江戸百景」より「大てんま町木綿店」(下)歌川広重「名所江戸百景」より「大伝馬町ごふく店」東海道五十三次の宿場町めぐりでもそうですが、歌川広重の見た江戸時代が現在ではどうなっているのか、その場所を探して比較して見てみるのは興味深い探索です。(実に2年ぶりの江戸百景めぐり、随分とご無沙汰な企画です)広重の時代の日本橋大伝馬町では木綿店が4店舗あったそうですが、江戸時代の古地図を見ても、その場所が特定できませんでした。現在のような問屋街ではなく、大名の江戸屋敷や旗本の屋敷が並んでいるだけです。それでも広重が描いた「丸に大」の暖簾にヒントがあって、まさに大丸の江戸店、現在の八重洲ではなく日本橋大伝馬町にありました。その大丸江戸店の場所ですが、今となっては残っておらず、「何となくこの辺りかな」といったところです。関連の記事東海道五十三次~日本橋→こちら伝馬町牢屋敷→こちら

2012/11/05

閲覧総数 1677

-

10

林森北路(台湾・台北市)

台北で林森北路と言えば日本人街の代名詞のような場所で、特に長安東路から南京東路に至る間は、「在台ビジネスマン御用達」とか、「飲み屋街」などと紹介されています。(在台日本人向けのフリー雑誌である「My Town Taipei」でも、林森北路のお店が大半です)おそらく在台の日本人は、オフィスを出た後に林森北路に立ち寄り、それから天母エリアにある自宅に帰るパターンかと思うのですが、私の場合は家が信義エリアと反対方向にあるので、わざわざ林森北路まで行くことはありませんでした。今回は在シンガポールの日本人駐在の人と台北で飲みに行くこととなり、私がシンガポールに行った時は在シンガポールの日本居酒屋を紹介してもらったこともあって、今度は反対に台湾の日本居酒屋を紹介するべく、噂の林森北路に行くことにしました。初見参の林森北路カタカナの看板がありますが、「メロリ」の意味が不明。。。林森北路は南北に延びる道路ですが、東西に横切る道路は台北の住所表記「〇〇巷」に加え、「五条通り」・「六条通り」などの日本風の名称が付けられています。日本語で書かれた看板があふれているのですが、その中でたまたま入ったのが「七条通り」にある居酒屋「呑兵衛」です。店の名前も店構えも日本ではありがちですが、これが普通に台北にあるのが驚きです。台北の日式居酒屋では、通常日本語表記と中国語表記が併用されているのですが、ここでは店内全て日本語表記になっていました。違うのは通貨の単位くらいでしょうか。おそらくパラボラアンテナを取り付けたのだと思いますが、店内では日本のBS放送が放映されていました。普段は日本語のテレビと言えば、「NHKワールド」・「緯来日本」・「國際衛視」くらいしかなく、いずれもつまらないので、ここではテレビが珍しい存在でした。

2011/02/21

閲覧総数 1294

-

11

台湾のアニメ事情

台湾では日本のアニメが有名だとは聞いていたので、日本からお土産に「どこでもドラえもん」のストラップを持って行ったところ、大好評でした。(これまで日本各地で集めたものを保管していたのですが、一気に手放してしまいました)ちなみにドラえもんは「??A夢」と書きますが、のび太は「大雄」となっており、名前とキャラが一致しません。ちなみにスネ夫は「小夫」となり、こちらは相変わらずチョイ役のようでした。台湾でもCSで100チャンネル近くあり、ANIMAXなどで日本のアニメも放映されています。ドラえもんと同じように、いずれも日本語の題名が中国語に翻訳されているのですが、こちらの題名は・・・「小丸子」。。。吹き替えなしで日本語でそのまま放映されている上、中国語の字幕が出るので、中国語の勉強にはなっています。ちびまる子ちゃんは題名から理解できたのですが、中国語の題名からは全く想像できなかったのがこちら。なんと「麺包超人」になってしまっています。(こちらも中国語の字幕が出ていますが、こちらは中国語への吹き替え版です)「麺包超人」はほぼ日本の読み方と同じに聞こえたのですが、「メンパオチョウレーン」と呼ぶとアンパンマンが出てきて「細菌人」と戦うといった具合で、もはやギャグ漫画みたいになっていました。

2010/10/19

閲覧総数 871

-

12

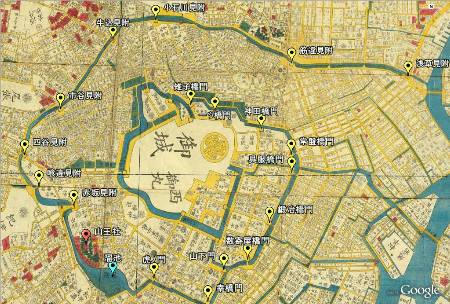

江戸城外堀めぐり1(雉子橋門~鍛冶橋門)

江戸城の内堀は時計回りに渦巻きを描いていますが、外堀も同様に渦巻き状になっています。雉子橋門をスタートして、ぐるりと回って浅草見附、さらには隅田川が外堀の役目を果たしています。「これを回ったのか?」って話ですが、ちゃんと回りました。(実は何回かに分けて回り、途中地下鉄なども利用していますが・・・)まずは雉子橋門から鍛冶橋門までをご紹介します。古地図で見ると雉子橋門は枡形をしていましたが、今もその一部が残っています。とあるビルの入口にあるのですが、なんとも面妖な感じです。現在雉子橋からの外堀は、日本橋川となっています。こんな感じでずっと続いていました。そして一ツ橋門に到着。当然ながら橋はコンクリートで再建されたものです。しかしながら対岸をよくよく見ると、石垣が残っていました。おそらく枡形門の一部だと思うのですが、これにはビックリです。徳川家康が江戸に入った時、ここには丸太が一本架かっていたため、「一ツ橋」の名前が付いたそうです。さらに8代将軍徳川吉宗の子、徳川家尹がここに屋敷を構えたことから、橋の名前をとって「一橋家」を名乗っています。また橋の北側には、一橋大学(東京商科大学)がありました。一ツ橋門の次の見附は神田橋門ですが、こちらはよくある普通の橋が架かっているだけです。やはり内堀と違って外堀は望み薄かと思いきや、その次の常盤橋門には枡形が残っていました。橋の向こう側に枡形が見えています。常盤橋門枡形の石垣。実は外堀の見附の中で、この常盤橋門が最もよく残っていました。この常盤橋門の橋のそばには、北町奉行所が一時置かれたこともあったそうです。常盤橋からは外堀通り沿いを歩いたのですが、だんだん古地図から目が離せなくなってきました。呉服橋交差点。もはや推理ゲームのような感じです。そして鍛冶橋交差点。かなりやけくそになってきました。まだまだ推理ゲームは続きます。

2008/10/09

閲覧総数 3266

-

13

板付遺跡(福岡・福岡市)

日本史の教科書の最初の方でおなじみの板付遺跡は、福岡空港の南端近くにあります。(福岡空港も以前は「板付空港」と呼ばれており、当ブログで度々ご紹介する元エアラインの「キャプテン殿」も、「板付空港」と呼んだりします)福岡に来たついでもあり、「福岡空港の南端くらいにあったな」くらいの感じで、板付遺跡を訪れてみました。ところがその福岡空港が大きすぎて場所を見失ってしまい、近くのガソリンスタンドに立ち寄った時に板付の場所を聞くと、実は空港の反対側とのことでした。(反対側に回るのが一苦労です)ついでに「板付遺跡はどこにあるのですか?」と聞くと、にわかにスタンドの店員さんが集まって話し始め、「板付に遺跡があるとね?」などと聞こえてきました。そんなにマイナーな史跡を探しているつもりもないのですが、何とか板付遺跡を見付けることが出来ました。板付遺跡は周囲を堀と土塁で囲んだ、弥生時代前期(約2,300年前)の環濠集落です。板付環濠集落の模型(板付遺跡弥生館)現在は住宅地のど真ん中に発掘された遺跡だけが残っている感じでした。周囲の環濠跡ちょうどANAのA320が低空で着陸していきました。(A320の倍ほど大きさがあるB777では、目の前を横切っていく感じです)環濠中心部の竪穴式住居吉野ヶ里の「クニ」に比べると規模ははるかに小さく、「ムラ」といったところでしょうか。環濠の外側、「ムラ」の周囲で稲作が行われていたようで、その水田の跡も発掘されていました。畦があったりして、現代の水田とあまり変わらないようです。水田跡にある「板付遺跡弥生館」には出土品の数々が展示されており、実際に板付遺跡から発掘された農耕具を見ると、鍬や鋤など現代とあまり変わらないものでした。古代の農機具に並んで、現代のスコップと全く同じものも展示されており、感心してよくよく見ると、「スコップ(現代)」とありました。「わざわざ板付に来てギャグなのか」とも思いましたが、展示品の数々は貴重なものばかりです。石器これが弥生時代の磨製石器の実物です。土器まさに高温で焼き上げた弥生式土器です。邪馬台国は福岡市南部にあったと強く思っているのですが、この「ムラ」が発展して邪馬台国になったでしょうか、または邪馬台国の成立の中に呑み込まれたムラだったのでしょうか。

2012/06/09

閲覧総数 659

-

14

甲州街道府中宿(東京・府中市)

江戸日本橋を起点として、甲州街道4番目の宿場町が府中宿です。現在は大國魂神社(六所宮)の鳥居前を通る、都道229号線が府中宿の旧甲州街道を踏襲しています。府中宿には新宿・本町・番場の3町があり、本町に本陣が置かれ、新宿と番場に脇本陣があったようです。本陣のある本町は、甲州街道と交差する川越街道や相州街道(鎌倉往還)に沿いに広がっていました。その甲州街道と鎌倉往還の交差するところには、現在も高札場が残っています。江戸時代後期から現存する高札場です「札の辻」や「札辻」など、かつての高札場の地名だけが残る宿場町はいくつも見てきました。現在の交差点に残る高札場を見ると、連綿と守り続けてきた府中宿の方々には、頭の下がる思いがします。1950年代の写真だそうです。ところで武蔵国府の場所については諸説あったようで、1950年からの発掘調査によって、ようやく現在の大國魂神社の場所だと特定されました。その発掘調査の中で、甲州街道府中宿に関する出土品もあったようです。灯明受けこれだけの量を所有するのは個人宅だとは考えにくく、旅籠屋などであったと考えられています。土瓶と湯呑土瓶と湯呑から和菓子に関するものだとされ、江戸の文化人のサロン的存在であった旅籠屋、「四人部屋」との関連が裏付けられました。番場宿の脇本陣跡東海道や中仙道に比べても、甲州街道を参勤交代で利用する大名は圧倒的に少なく、信州の高島・高遠・飯田の3藩だけだったそうです。脇街道と呼んでもいいほどの位置付けながら、街道筋がこれだけの賑わいをみせていたのは、どういう理由からでしょうか。

2014/12/08

閲覧総数 1494

-

15

名島城(筑前国)

博多湾の東側、海岸線沿いの小高い丘陵上に名島城跡があり、現在は名島神社の境内となっています。すぐ目の前には博多湾を望むことができ、水軍基地としての名残がありました。3世紀の神功皇后による三韓出兵の時、使用した船の帆柱が化石になったと言い伝えられる「名島帆柱石」があります。豊臣秀吉による九州平定後の拠点として機能した名島城ですが、城跡を見る限りでは、城郭そのものはあまり大きい規模ではなかったようです。名島城の絵図名島神社の境内には土塁のような跡が残っていましたが、名島城の遺構かどうかまではわかりませんでした。しかしながら名島神社の敷地そのものは、曲輪として機能していたと思われます。名島神社の拝殿(修復中)名島神社の拝殿から一段高い所に本丸と思われる曲輪の跡があり、名島城の城跡碑がありました。本丸東側の大手口(名島神社では裏側)に回ると、石垣の一部と思われる石積みを見ることができました。名島城は元々立花山城の出城として築城されましたが、豊臣秀吉が島津氏を降伏させて九州を平定すると、1588年に小早川隆景によって築城が開始されました。小早川隆景は水軍の拠点とすべく、出城を改修して築城しています。小早川隆景の跡は小早川秀秋が名島城の城主となりますが、1600年の関ヶ原の戦いの後に岡山城へ移封となり、小早川秀秋の後には黒田長政が52万石で入城してきました。筑前52万石の城としてはあまりに狭いため、黒田長政は福岡城を新たに築城して本拠地を名島城から移しています。福岡城の築城にあたっては名島城の建材が使われ、現在も福岡城には名島城から移築された「名島門」が残っています。福岡城の「名島門」

2011/07/06

閲覧総数 225

-

16

伏姫籠穴と里見八犬士終焉の地(千葉・南房総市)

江戸時代に滝沢馬琴が28年の歳月をかけて書き上げた長編小説「南総里見八犬伝」、その八犬伝にゆかりのある場所が千葉県南房総市にある富山(とみさん)です。南総里見八犬伝は、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の8つの水晶玉と因縁を持つ八犬士たちが、里見氏再興のために活躍するという物語です。富山の登山口には、その八犬士誕生の地とも言える「伏姫籠穴(ふせひめろうけつ)」があります。伏姫籠穴入口。南総里見八犬伝の記述通り、周囲は深い木々に囲まれています。滝沢馬琴は、実際にここを訪れたことがないそうです。それでも南総里見八犬伝の描写にぴったりなので、とても不思議な感じがします。その木々の奥にあるのが、伏姫籠穴です。いつ誰が何のためにこの穴を掘ったのか定かではないそうです。里見氏初代里見義実の娘「伏姫」は、飼い犬の「八房」に滝田城から連れ出され、ここ富山に籠りました。八房の気を受けて懐妊した伏姫は、それを恥じて自害しようとしました。そしてこの時伏姫の体から空に飛んでいったのが、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の8つの水晶玉です。 この水晶玉を持つ八犬士たちが関東各地で誕生し、長い年月をかけて安房の里見義実の元に集まってきました。そして八犬士が安房に集結した時、「関東大会戦」と呼ばれる大きな戦いが起こります。この「関東大会戦」ですが、滸河(こが)公方足利成氏・扇谷上杉定正・山内上杉顕定が関東の諸将を集めて大連合軍を結成、里見義実がこの大連合軍と戦う話となっています。南総里見八犬伝を読んだ時、「あれ?」と思ったのですが、よく似た話を聞いたことないでしょうか。実際に戦国時代の関東で起こった「河越夜戦」がそのモデルです。(史実の河越夜戦では、北条氏康が関東大連合軍と戦いました)南総里見八犬伝の「関東大会戦」は時代設定が河越夜戦よりもずっと前ですが、八犬士の活躍によって里見義実の大勝利に終わりました。(しかも合戦の舞台となったのは国府台でした)滝沢馬琴は里見氏や北条氏の軍記物を読んでいて、河越夜戦や国府台合戦を題材にしたのでしょうか。里見義実が関東大会戦に勝利した後、八犬士たちはゆかりのある富山に隠棲し、その後は神仏となって姿を消したとされています。富山北峰と南峰の間にある「里見八犬士終焉の地」の碑南総里見八犬伝はフィクションですが、登場人物などは実在の人物がモデルとなっています。北条長氏(おそらく北条早雲)、常陸の左武(佐竹)など・・・歴史に「もしも」は禁物ですが、南総里見八犬伝では、史実と比べながら「もしも」を考えると面白いかも知れません。現代語訳南総里見八犬伝(上) 現代語訳南総里見八犬伝(下)

2008/11/23

閲覧総数 3747

-

17

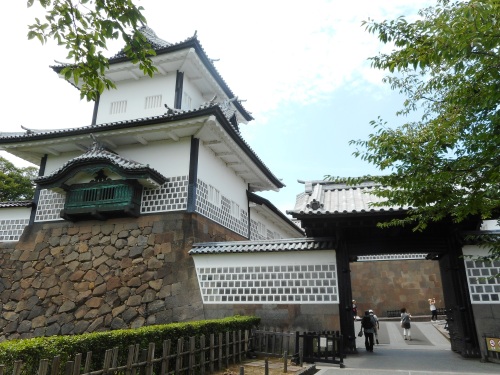

金沢城(加賀国)~その4

金沢城にある門のうち、三の丸虎口の河北門、二の丸虎口の橋爪門、そして三の丸搦手の石川門が「三御門」と呼ばれています。河北門や橋爪門が現代になって外観復元されてたのに対し、石川門は金沢城でも数少ない現存遺構です。石川門の表門(現存、国指定重要文化財)搦手門の外側にある門を表門と呼んでいいのかどうか。それにしても唐破風を備えた櫓を見るのは初めてで、とても違和感があります。石川門は桝形門となっているのですが、その桝形の石積みが非常に興味深くなっています。左側は古い技術の打込接ぎで、右側は新しい技術の切込接ぎになっています。違う時代にそれぞれ積んだとも考えにくいのですが、同じ時期にわざわざ積み方を変えたのでしょうか。城外側から見た石川門の櫓門(現存、国指定重要文化財)櫓門(城内から見たところ)かつて石川門の先には「百間堀」と呼ばれる堀があったようです。百間堀跡そして百間堀を渡った先にあるのが、兼六園です。今回は他に行きたい場所があったので、兼六園はパスしました。現在に残る金沢城の前身は、加賀一向一揆を支配した金沢御堂で、1546年にここに置かれました。1580年に佐久間盛政が加賀を支配して金沢城の造営を始め、1583年に前田利家によって近世城郭へと整備されました。その後の金沢城は何度も火災に遭っていますが、本丸の三十間長屋、鶴丸倉庫と三の丸の石川門が現存しています。日本城郭協会「日本100名城」

2017/07/29

閲覧総数 138

-

18

虹ヶ浜海岸(山口・光市)

「日本の渚100選」「白砂青松100選」「快水浴場100選」「森林浴の森100選」など、海辺にまつわる選定によく選ばれるのが光市にある虹ヶ浜です。虹ヶ浜の名前の由来は古く、海岸から見ると虹の架け橋のように見えることから、藩主によって命名されたと言われています。戦時中に海軍光工廠があったことから光市となりましたが、「光」と「虹」の語呂の良さもあるでしょうか。現在は工業地帯となっている海軍光工廠跡の方向100選などでは象鼻ヶ岬に続く室積海岸とセットになっていることが多いのですが、虹ヶ浜と室積海岸の間に旧海軍工廠の工業地帯と島田川の河口があって、砂浜が分断されるような格好になっています。 沖合すぐには関門海峡に向かう船舶が航行していますが、太平洋戦争時には沖縄に出撃する連合艦隊の集結場所でもあったようです。「出口のない海」の舞台でもあり、海軍光工廠と共に回天の基地があった場所でもあります。

2011/04/23

閲覧総数 171

-

19

台湾の公共マナー事情

台北では市内のあちらこちらに禁止マークがあって、公共マナーに厳しい印象があります。(交通マナーはさておき…)例えば公共の公園にはいくつもの禁止事項があり、禁止マークがずらりと並んでいます。イラストが面白いので笑ってしまいますが、わかりやすくていいかも知れません。(それにしても「禁止喧嘩」とか「禁止賭博」って、わざわざ書くことなのでしょうか)公共の交通機関はさらに厳しく、地下鉄(MRT)では喫煙はもちろんのこと、飲食も禁止されており、飲み物を飲んだりガムを噛むことさえも禁止されています。罰金が7,500元(約2万円)ですから、結構厳しいルールです。(公共の交通機関に限らず、公共の建物内でも飲食は禁止されており、博物館でミネラルウォーターのPETボトルを持っていたら、「鞄の中にしまって下さい」と注意されたこともあります)さらに飲食はMRTの車内だけでなくホーム(月台)でも禁止されており、改札手前の線を超えると一切の飲食が禁止となります。車内やホームで急にのどが渇いた時は、一度改札を出るのが無難なようです。しかもこのルールは厳格に守られているようで、MRTの車内で飲食をしている人を見たことはありません。それでも携帯電話で話をすることは禁止されていないので、車内で携帯で話をしているのは普通の光景です。そのためか「マナーモード」という概念もないようで、あちらこちらで着信音が鳴っていたりします。(地下鉄線内でも常に電波が届くようです)一見するとがんじがらめのようにも思えますが、休日は自転車を車内に持ち込んでいいとか、この辺りは単に考え方の違いなのかも知れません。それにしても未だによくわからないのがこの禁止マークです。バスの乗車口にこのマークだけがあり、「禁止携帯鳥禽類」だそうで、下に英語で「No birds」と書かれています。禁止する意味がよくわからないのですが、台北はもちろん、日本でも鳥を連れてバスに乗る人を見たことがありません。

2010/10/29

閲覧総数 2920

-

20

鬼子母神(東京・台東区)

最近の定番となりつつある週末サイクリング、今回は荒川・隅田川を越えて上野方面に行きました。吉原の遊郭があった千束を抜けると、昭和な雰囲気がまだまだ残る入谷に着きました。入谷と言えば、「恐れ入谷の鬼子母神」と江戸時代のシャレにもある鬼子母神があります。(その他には「その手は桑名の焼はまぐり」とか、「何だ神田の大明神」など…)鬼子母神が祀られている真源寺鬼子母神はインドの女神の1人で、子供を奪い取っては食べてしまう悪神でした。それを知った釈迦は鬼子母神の末子を隠して、子を失う母の悲しみをわからせて改心させたそうです。以後、「小児の神」として子供を守る神となり、安産・子育ての守護神として信仰されるようになりました。入谷の鬼子母神が祀られている真源寺境内には福禄寿があり、下谷七福神の一つともなっています。

2009/07/12

閲覧総数 129

-

21

西国街道~広島宿(広島・広島市) その1

西国街道も広島市内へと入ってきました。江戸時代初期の広島城城下町古地図(旧西国街道を赤線で引いています)古地図を参考にしながら広島市内の西国街道を歩いてみるべく、JR山陽本線と広島電鉄の西広島駅(己斐)をスタートしました。ちなみにJRと広電の駅は隣接しているのですが、広電の方は「広電西広島(己斐)」のアナウンスが流れます。(西広島より己斐の方がわかりやすいとは思います)その西広島駅(己斐)からの西国街道は、太田川放水路(己斐川)に架かる己斐橋を渡っていきます。古地図では現在ほどの川幅はありませんが、昭和に入って改修工事が進められ、現在の川幅となっています。太田川放水路の己斐橋を渡ると、福島町へと入って行きました。このあたりは爆心地からは1kmほどの距離にあり、旧街道の面影はありませんでした。ところで福島町の地名ですが、やはり関ヶ原の戦い後に毛利輝元に変わって広島城に入った福島正則に由来しており、福島正則の三男を祀る祠があったことに因んでいます。福島町を過ぎると天満町へと入っていき、名前の通り天満宮が祀られています。西国街道沿いには天満宮が本当に多く、ここでも天神様(菅原道真)が祀られていました。天満宮の片隅には後世になって造られた道標がありました。山口から広島に入ると「山陽道」から「西国街道」となるはずなのですが、ここでは「旧山陽道」の名前が使われていました。太田川の三角州に造られた広島城の城下町ですが、河口付近で何本にも分流してさらに三角州を形成しています。天満町を過ぎると、太田川の分流の一つである天満川を渡りました。天満橋の先には舟入通の電車道が南北に通っており、広電の土橋駅があります。本線と江波線との分岐点でもあります。舟入通りを過ぎると堺町に入ってきました。堺町の名前は大阪の堺から移ってきた境氏に由来しています。ところで広島と言えばお好み焼きと広島東洋カープですが一緒になってしまいました。それでもソースは「おたふく」ではないようです。堺町の先には本川が流れており、この川が太田川の本流となります。本川橋戦後になって光海軍工廠の廃材が利用されています。本川橋の上流で本川と元安川に分流しているのですが、その分流点に架かるT字型の相生橋が原爆の投下目標とされました。相生橋(2009年6月)本川から先の西国街道は平和記念公園の中へと入っていきます。

2011/10/17

閲覧総数 4033

-

22

大黒山展望台(千葉・鋸南町)

館山方面からJR内房線または国道127号線を北上していると、安房勝山あたりの左手に怪しげな建物が見えてきます。ピラミダルな頂上部に入母屋の屋根が見え、夜間はご丁寧にライトアップまでされています。この山は大黒山と呼ばれ、標高75mの頂上までは遊歩道が整備されています。南房総は水仙の季節となり、遊歩道沿いに水仙がなびいていました。見た目にも急な斜面を巻くようにして登って行くと、山頂部の作平地に到着しました。「天守」と呼ばないのが良心的ですが、あくまでも「大黒山展望台」です。(万木城にも同じものがあったのですが、あちらも「展望台」だったと思います)それでも安房勝山は城郭と無関係ではなく、戦国時代には里見氏配下の城郭があり、江戸時代には安房勝山藩の陣屋が置かれていました。大黒山から見下ろすと、勝山漁港の向こうに、安房勝山城のあった八幡山を望むことができました。かつて安房勝山城のあった八幡山と勝山漁港すぐ北側を川が流れ、背後は海に面しているため、こちらの方が築城に適しているように思います。さらには天然の良港にも恵まれ、水軍基地としても申し分なさそうです。大黒山も物見台や烽火台として機能していたと思われますが、東京湾の方に目を転じると、三浦半島を間近に見ることができました。里見水軍にしてみれば、浦賀水道を挟んだ対岸の宿敵、北条水軍の動きがよく見えたと思います。三浦半島南部に目を向けると、富士山の雄大な姿を望むことができました。画像にすると迫力はありませんが、肉眼では山頂部剣ヶ峰のギザギザまではっきり見えます。さらには富士山の右側には、雪を戴く南アルプス、農鳥岳・間ノ岳・北岳の白根三山を見ることができました。南房総の標高75mから、高さで日本1、2、4位の山が同時に見えるとは、思ってもいないラッキーです。(一昨年の仙丈ケ岳では、ガスに覆われて北岳が見えなかったので)この日は天気も良く、また周囲に高い山がないため、まさに大パノラマといった感じでした。伊豆半島天城山と伊豆大島観音崎と横須賀の方向房総半島の内陸部に目を転じると、双耳峰を持つ富山の山容があり、伊予ヶ岳の山頂も顔をのぞかせていました。天守型の展望台には閉口しますが、海から近いために標高の割に眺望は抜群で、実は穴場的なスポットかも知れません。

2015/01/18

閲覧総数 385

-

23

信義エリア(中華民国・台北市)

商用で訪れた台湾でしたが、帰りの飛行機の関係で1日半の自由時間が出来ました。これと言って行くあてもなかったものの、せっかくなので台北捷運(MRT)に乗って出かけてみることにしました。かつて通勤で使っていたおなじみの駅、忠孝復興站でまずはMRTに乗り込み、向かった先は、在台時の自宅最寄駅である市政府站(Taipei City hall station)です。ところで在台時に使っていたのが「悠遊カード」(ICカード)で、今も引き出しの奥に入れてあったので、今回持ってきていました。試しにチャージしてみると、まだ使えることが判明しました。さらに残高は使い切ったと思っていたのに、37元(約148円)も残っていました。(MRTの初乗りは16元(約64円)なので、十分な残高です)市政府站のある「信義エリア」は、ショッピングエリアとして人気のある場所です。いつも使っていた4番出口を上がって振り返ってみると、6年前とはすっかり様子が変わってしまい、見えるはずの物がありませんでした。6年前のほぼ同じアングルはこんな感じでした。信義エリアと台北101(2010年12月)台北に限ったことではありませんが、若い人に人気のエリアはどこも変化を続けているようです。しかしながらそのおしゃれな信義区は忠孝東路の南側の話で、忠孝東路を挟んだだけの北側、私の住んでいたエリアは相変わらずの光景でした。すぐ道を挟んだだけでこのレトロ感には呆れますが、それでもなんだかホッとします。変わったことと言えば、全家(ファミマ)がカフェになっていたことくらいでしょうか。かつてこの角にはファミマがあり、よく缶ビールを買って帰ったものです。(あの強烈な香りをまき散らしていた「上海牛肉麺」は健在)それでもファミマは移動しただけと見え、すぐ近くで営業していました。そして私の住んでいた場所です。路駐のバイクであふれていた通りも、なんだかすっきりしたように思います。まさか再び訪れるとは思ってもおらず、慣れた場所ながら不思議な感じがしました。

2017/02/24

閲覧総数 118

-

24

春日山城(越後国)~その1 三の丸~二の丸

これまで山登りやスキーで新潟県を訪れたことはあったものの、城めぐりで訪れるのは初めてです。(これでついに47都道府県の訪城空白県はなくなりました)越後で最初となる訪城は、もちろん春日山城です。春日山神社に立つ旗印を目にした時は、「ついに春日山城にやって来た」と、感慨もひとしおでした。「毘」の旗印春日山神社春日山神社が登城ルートの起終点となっており、春日山神社から右回りに行くと搦手からの登城、左回りに行くと大手からの登城となります。左回りの最初には上杉謙信の像が建っており、近くの売店の人が謙信公を「御館様」と呼んでいたのが印象的です。上杉謙信像を過ぎると、いよいよ春日山城の全景が見えてきました。天然の谷が巨大な堀切の役目を果たしており、春日山全体が要塞といった感じです。このダイナミックな縄張は迫力満点で、むしろ威圧感さえありました。こんな感覚を持ったのは、毛利元就の吉田郡山城以来でしょうか。春日山城は山頂からの稜線に沿って曲輪が配されており、正面の稜線が三の丸から本丸に至るルートです。稜線上には重臣の屋敷も置かれていたようで、三の丸の直下には甘粕景持の屋敷跡がありました。「甘粕近江守宅阯」と書かれた碑が建っていました。三の丸は「三郎景虎屋敷跡」や「米蔵跡」の総称で、「三の丸屋敷跡」と呼ばれています。米蔵背後には土塁が残っていました。北条氏康の七男で、上杉謙信の養子となった上杉景虎屋敷跡上杉謙信には嫡子がおらず、家督の後継先も決めていなかったため、上杉謙信の死後は家督をめぐる内紛が起きました。この内紛「御館の乱」で、上杉景虎は同じく養子であった上杉景勝に敗れ、自害しています。今回は行きませんでしたが、上杉景勝の屋敷跡も南西側の稜線上にありました。実際に現地を訪れてみると、上杉景虎の屋敷の方が春日山城の中枢部に近く、上杉謙信は景虎の方を後継者に考えていたのではないかと思ったりもします。三の丸の全景手前が米蔵跡で、向こう側が上杉景虎屋敷跡です。三の丸からさらに稜線上を登ると、二の丸の曲輪にたどり着きます。二の丸二の丸から眺めると、三の丸がはるか下にあり、その先には春日山城の城下町(上越市)が広がっていました。稜線の上の方に目を向けると、いよいよ本丸が迫っていました。

2018/08/14

閲覧総数 872

-

25

海上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」(広島・呉市)

海上自衛隊の中でも、潜水艦隊が配備されているのは横須賀と呉だけで、その呉の街には本物の潜水艦が展示されています。「海の忍者」と呼ばれ、絶対に姿を現さないのが潜水艦なので、全景を観る機会は滅多にないかと思います。潜水艦「あきしお」の全景道を挟んだ向かい側は、やはり呉にゆかりのある「大和ミュージアム」です。さすがは古くからの軍港といった感じで、SC「ゆめタウン」の真横に普通に潜水艦が置かれていながら、あまり違和感がありませんでした。艦橋と潜舵部分艦首の魚雷発射管潜水艦の魚雷発射管も、実際に下から眺めることはまずないと思います。「あきしお」が展示してある海上自衛隊呉史料館は、海上自衛隊の広報を目的に建てられた史料館で、「てつのくじら館」の愛称が付けられています。館内には海上自衛隊の活動が様々な展示物とともに紹介されており、実物の潜水艦「あきしお」の中に入って、見学することもできます潜水艦の内部に入ると、艦内にはアクティブソナーの探信音が鳴り響き、まるで潜航しているような神秘的な雰囲気がありました。潜水艦の中はとにかく狭いといった印象がありますが、実際に見てみると想像以上でした。寝室トイレとシャワー室士官寝室士官も二段ベッドで寝ていたようです。唯一の個室である艦長室おそらく海上自衛隊の艦長室の中で、最も狭いのが潜水艦でしょうか。士官公室食堂も兼ねていたようですが、「沈黙の艦隊」の中で、「たつなみ」の艦長である深町洋二等海佐がどんぶり飯を食べていたシーンを思い出しました士官公室の隣にあるのが発令所で、艦内各部に命令が発せられる場所です。「潜航せよ。ベント開け」そしてこちらが操舵室です。三次元の航行が出来る乗り物は航空機と潜水艦だけで、潜水艦にも航空機のような操縦桿が付いています。それでも航空機と潜水艦の大きな違いは、潜水艦は外を見ることが出来ないことでしょうか。退役艦ではありますが、潜水艦の最大潜航深度は機密中の機密です。深深度計は目盛が外してあるのか、見ても最大潜航深度はわかりませんでした。あきしおの潜望鏡は今もアクティブで、実際に外の景色を眺めることができました。艦長が潜望鏡を見ながら、「配置につけ、魚雷戦用意」と命令するシーンを見ることがありますが、元乗組員のガイドの方によると、古い戦法だそうです。ドルフィンマークを付けた「サブマリナー」は、海上自衛隊の中でも相当高い能力が求められるといいます。潜水艦勤務は食事などの待遇がいいとも聞きますが、それだけに想像以上に過酷な環境にあることがよくわかりました。ところで潜水艦を題材にした映画では、「Uボート」や「レッドオクトーバーを追え」などの名作が思い浮かびますが、個人的には「眼下の敵」が一番好きです。映画 眼下の敵 DVDアメリカ海軍駆逐艦とドイツ海軍潜水艦の一騎打ちが題材ですが、そこには艦長同士のヒューマニズムがあふれています。沈黙の艦隊 [DVD]

2019/01/19

閲覧総数 908

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*静岡・清水】徳川の奥座敷 …

- (2025-11-26 13:26:22)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 八朔祭 開口神社 新在家…

- (2025-11-26 06:09:09)

-