太宰 治 (1909~48)

太宰 治

太宰 治

「どうしても、家に酒を置いておくと気がかりで、そんなに呑みたくもないのに、

ただ、台所から酒を追放したい気持ちから、がぶがぶ呑んで、

呑みほしてしまうばかりで…」

『酒嫌い』というエッセイがある。こうした一文を前にしたときは心せねばならぬ。

額面通りとってはいけない。

こんなタイトルの文章をしたためるものは、まず十中八九、酒飲みに間違いないのである。

警戒しつつ一部を引いてみよう。

「私は、平常、家に酒を買って置くということは、嫌いなのである。

黄色く薄濁りした液体がいっぱい詰まってある1升瓶は、

どうも不潔な、卑猥な感じさえして、恥ずかしく、目障りなのである。

台所の隅に、その一升瓶があるばっかりに、

この狭い家全体が、どろりと濁って、甘酸っぱい変なにおいさえ感じられ、

なんだか、後ろ暗い思いなのである・・・」

さらに少し後には、

「どうも、家に酒をおくと気がかりで、そんなに呑みたくもないのに、

ただ、台所から酒を追放したい気持ちから、がぶがぶ呑んで、呑みほしてしまうばかりで、

常駐、少量の酒を家に備えて、機に臨んで、ちょっと呑むという落ち着き済ました芸は、出来ないのである・・・」

この人は酒嫌いなのだが、いや嫌いだからこそ、家に酒があると落ち着かず、それだけでがぶ呑みしてしまうらしい・・・

と、字義の通り飲み込もうとして、

ん?と一瞬の躊躇。

危ない、危ない。

何の事はない。

この人物は、やはり、たいした理由もなしに一升瓶を開けてしまうほどの大酒のみなのだ。

そうして手にした文庫本を引っ張り繰り返して表紙を見直し、ははんと頷いた。

そこには黒く塗りつぶした枠に白抜きの文字で「太宰治」の名が刷り込まれていたのであった。

酒にめっぽう強く、淡々と呑んで乱れることなかったというあの太宰の…。

このエッセイ「酒嫌い」は、昭和14年11月の作。

心中未遂、薬物中毒、離婚といった20代の生活に垂れこめた暗雲を払い、人生の再起を志した太宰が、

再婚の新妻を伴って終の(つい)の栖(すみか)となる東京・三鷹市に移住して2ヶ月あまりの地にかかれた物である。

当の新妻・美智子夫人が、後年、『回想の太宰治』に記したところによれば、

この三鷹の家は、6畳・4畳半・3畳の3部屋に玄関、縁側、風呂場がついた12坪ほどのささやかさ。

だが、新築なのと、日当たりの良いことがとりえであったという。

サービス精神で酒を飲む

この新居での太宰の暮らしぶりもまた、同書に回顧される。

「隣は都心の銀行に勤める物堅い一家で、朝はそのお宅よりは遅かったが、

文筆業者としては早起きのほうだったと思う。

午後3時前後で仕事はやめて、私の知る限り、夜執筆したことはない。

〆切に追われての徹夜など、絶えてない。

夜のほうが静かで落ち着いてかけるのに昼間仕事するのは、私には健康のためといい。

1日5枚が自分の限度なのだといっていた。」

こうした規則正しい生活態度を基盤にして、世界大戦突入という厳しい状況下、

太宰は『走れメロス』『東京八景』『新ハムレット』『津軽』など、

どこか力強い希望明るさを湛えたか作を世に問うてゆく。

このころ三鷹の太宰宅には、従前からの知人や出版社の編集者のみならず、若い文学志望の学生らも多く訪れた。

ロス5輪ボート競技の代表選手であった田中英光も、6尺20貫の巨漢に『杏の実』と題した純な青春小説の草稿携えて、

やはりこの家を訪問した。

坂口安吾して

「あれぐらいの酒飲みは、いくら稼いでも飲み代に足りないから、

いかにして早く酔うかという研究が人生の大事となる。」

とまで言わしめた田中英光を相手に、初対面の太宰はこの日、酒を酌み交わしたかどうか。

ともかくその『杏の実』という表題を太宰は微苦笑いを持って受け止め、『オリンポスの果実』と改めさせたという。

サービス精神に飛んだ太宰は、客人たちをいちいち酒で饗応しようとしたと伝え聞く。

が、同時に酒の買い置きを嫌ったとすれば、外で飲む機会が多かったのでは?

寿司店『美登里家』

太宰が若い友人を引き連れてゆく訪れた寿司店。

建物は新しくなったが、開店当時と同じ。

酒席の太宰の姿を求めて、戦前から三鷹にある寿司店『美登里家』の明治生まれの先代の主人・橋本正作翁は、

「うちは昭和14年4月の開店だから、太宰さんは最初のころからなじみの客だな。

いつも若い人を2人ほど連れてきてテーブルに陣取って、昼間から酒を飲んで文学談義さ」

また、

「何か書いてるとは聞いていたけど、こっちは学がないから、

文学なんてわかんないし、そんなに有名な人だとは思わなかった。

むしろ太宰さんが死んでからのほうが大騒ぎさ

言葉つきもやさしくて、気心のいい人だったよ。

タバコをテーブルの下に押し付けてもみ消すのには、閉口したけどね。

背がすらっとして、二重廻しを羽織ってね。

つまむ物は刺身か酢の物くらいで、専ら酒を飲んでいたな」

翁の横で、当時極めて珍しく女職人として寿司を握り、出前に歩く翁に代わって、

店を取り仕切ることが多かった奥さんの松江さんが頷いていた。

坂口安吾

「堕落論」で知られる無頼る派作家。

『不良少年とキリスト』では、太宰の晩年はフツカヨイ的であった」と友情を込めて綴った。

壇一雄

太宰とは文壇デビュー以来、同人誌時代からの親友。

太宰の処女作品集『晩年』の刊行実現にも大いに尽力した。『家宅の人』は秀作。

織田作之助

ヒロポンを打ちながら創作に邁進、『世相』などの好編を遺す。

この後輩の死を、太宰は「彼の悲しい最後の抗議の詩」と悼んだ。

田中英光

6尺20貫、酔うとバス停の標識を片手で遠く運び去るほどの怪力。

太宰を師と仰ぎ、その死の翌年に太宰の墓前で自殺。

その松江さんが言う。

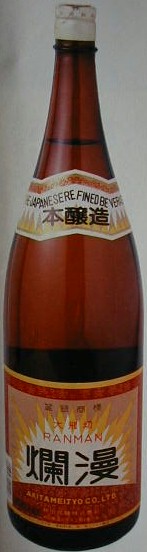

「そうですね、太宰さんは月に5~6回、それ以上は来ていましたかね。おとなしい人で。 いえ、そんなに女の人にもてそうな感じでもなかったですよ。その頃うちで出していた酒ですか?爛漫でしたね」

問い合わせ先/「爛漫」 秋田銘醸 TEL0183‐73‐3161

秋田産の美酒『爛漫』はやや甘口で、当時の客に受けのいい酒であったという。

弘前高校時代から酒に親しんでいた太宰にとっては、

同じ東北の酒としてごく身近に感ぜられる味わいを持っていたと想像できる。

と、ここまで三鷹の足跡を追って、案の定というべきか、台所の酒を追放するためだけでなく、

先生、外でも大いに飲んでいたのが実証されている。

戦後は、ある座談会で顔合わせしたのを機に、坂口安吾、織田作之助とすっかり意気投合、

銀座界隈でさかんに気焔を上げた。

一方では、古き酒友・壇一雄とも変わらず杯を傾けあっていた・・・。

さて。もしここで改めて太宰に、「なぜ酒を飲むのか?」と尋ねたら、彼はいったい何と答えるだろう。

「酒ハ酔ウタメノモノデス。ホカニ功徳ハアリマセヌ」

これは「右大臣実朝」中で太宰が実朝に言わせた台詞だが、であってみればこそ、

“台所から酒を追放するために飲む”

とでも大義名分を立てねば、気の弱い太宰は生活に追われる新妻を横目に、とても悠々飲んでいるのではなく・・・。

それこそ、とても酒なしにはやってられない気分に・・・。

あれ?

この理屈変だゾ。

・・・酔いが回ってきた。

作家志望の若者たちが憧れた銀座のバー

17:00~23:00 日祝休 TEL03‐3571‐0750

昭和3年の開店以来、「ルパン」を訪れた作家は数多い。

戦前は泉鏡花、菊池寛、久保田万太郎、川端康成など。

戦後は無頼派の太宰、織田作、安吾をはじめ、

川口松太郎、舟橋聖一、井伏し鱒二、石川達三、開高健、野坂昭如らがカウンターでグラスを傾けた。

野坂昭如の「幻想酒場・<ルパン・ペルデュ>」によると、昭和20年代には地方の学生でさえ、

文学者の溜まり場であるルパンの名前だけは知っていたというぐらい、有名な店だったとか。

店主の高橋武氏によると、

「戦後すぐは、売るお酒がないのでコーヒーを出していました。

それでも時にウイスキーが手に入るので、夕方にはコーヒーカップで酒を飲んでいる人がいたものです。

ウイスキーといっても、サントリー、ニッカは超高級品で、キングとかアイデアルでした。

太宰さんはそれを飲みながら、ヒロポンを打っていましたね」

と語っている。

当時は丸瓶のサントリーでも大変な値打ち物だったのである。

今はマティーニなどのカクテルも一般的になったが、戦後暫くはストレートとハイボールが主流。

作家のなかで、カクテルを好んだのは安吾。

彼はゴールデン・フィズを、何杯もお代わりしたそうだ。

このカクテルは、ジンフィズに卵黄を加えたもので、口当たりが良く、栄養がつくようなきがしなくもない。

それで好んだのかも・・・。

作家ばかりでなく、

画家の岩田専太郎、映画監督の小津安二郎、俳優の宇野重吉もルパンが贔屓(ひいき)だったという。

-

-

- モルトウイスキーの話題

- 陸〈魚鮮水産 越谷東口店(埼玉県越…

- (2025-11-22 22:40:56)

-

-

-

- カフェ話。

- カフェでフレンチトースト

- (2025-11-22 10:28:26)

-

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-