-

1

すぐに授業で使える表現よみ(音読・朗読)(Aさん)例会の報告(6)

* はたはたのうた 室生 犀星はたはたといふさかな、うすべにいろのはたはた、はたはたがとれる日ははたはた雲といふ雲があらはれる。はたはたやいてたべるのは北国のこどものごちそうなり。はたはたみれば母をおもふも冬のならひなり。 下記、クリックしていただくとありがたいです。にほんブログ村上記のことは、下記の本に出ています。理解を深める表現よみ(ルック) -- 小学校国語1年~6年年 表現よみ総合法教育研究会編 B5 読んで学べる田...価格:1,728円(税込、送料別)表現読みと朗読は、ねらっていることは同じだと思います。 表現よみ総合法教育研究会の例会は、毎月、行っています。 参加、希望の方は、ご連絡ください。表http://hyoukyouken.gooside.com/表み総合法教育研究会現よみ総合法教表現よみ総合法教育研究会育研究会 それと、毎年全国研究アカデミーをしています。 今年は、8月1日でした。 来年は、7月30日(土)、東京です。2016年全国研究集会は、7月30日(土曜日) 第27回表現よみ総合法教育研究会全国アカデミー 会場:未定表現よみ総合法教育研究会のホームページhttp://hyoukyouken.gooside.com/ * これらの実践・研究は、大久保忠利の理論によるところが大きいです。大久保の国語教育の理論は、下記の本にまとまっています。大久保忠利著作選集1・2(三省堂)絶版

2015.11.07

閲覧総数 466

-

2

2年生・原っぱの「原・はら」を原因の「原・ゲン」でなぜ使うの?漢字の意味の変転・授業in沖縄(5)田村 利樹

2年生の授業もしました。原(はら)と元(もと)の意味の原(ゲン)の使われ方の関連(原因・原子・原始・原住民・原料・・・)に少しでも気づいたら、いいなあと期待しました。よろしくお願いいたします。 人気blogランキングへ 応援の ポチしてくれたらランキング画面がすべて開くまで待ってね!!授業風景です。 僕らが作った漢字プリントを使いました。 『たのしくみにつく 漢字の力』(ルック・2年生)はじめに、この原(はら)という漢字をどこかで使っているのを見たことがあるか、使ったのを聞いたことがあるかたずねました。「ヤンバル***の森で見たことがあります。」「けんみんの森で、見たことがありすます。」「マカビじょうせいちでみたことがあります。」「・・・・・・・・・。」「・・・・・・・・・・。」 これで、原がどのような所で使われているかわかり、その意味もわかったようです。 原(ゲン)の方は、出なかったので、「『弟とのケンカの原因(ゲンイン)は、**にある』というようなことを聞いたことがありますか?」と聞くと、 「ある、ある。」という声。原(ゲン)が、これで、「もと」という意味に使われていることを推測できたようです。そこで、成り立ちに入りました。 <がけの間の穴から、水が湧く様子を表す字。>とまず、話しました。水がわき出る「もと・元」なので、もとを表し、<水がわき出る土地は原っぱの意味である。」と説明ししました。これで、原が、原っぱの意味と原因のもとに使われる関連が、少し、わかったようです。このことが、分かれば、これから、出てくる原作・原始・原住民・原人・原料・原理・・・・などの原(ゲン)の意味が、理解できるでしょうね。この後、書き順の指導をし、文作りをしました。文作りでは、たくさんの文が作れ、発表もできました。「原っぱで、遊びました。」というような文には、「僕が、・・・」「わたしが、・・・』などの主語を入れて、主語を明確にした文作りをするようにしました。<続きます。>* 漢字の意味の変転については、下記の本の中の乗木養一の論文で詳しく書いてあります。『子どもが変わる漢字指導』(田村利樹・紺屋冨夫・乗木養一 編著) 下町人間研究所 ご注文は、TEL 03-3876-4779へココにない時は、田村まで、ご連絡ください。* コメントをお寄せ下さい。(時間の関係で、返信は、していませんが、 勉強させて戴いて、次に生かします。感謝です。) それから、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記で、以前に書いたブログが紹介されました。 作文の実践です。 この 実践は、仲間・先輩の実践に学び、さらに、それを発展させるということの繰り返しから生まれたのものです。それを取り入れることで、子どもが喜び学力がつく授業ができ、そのことに教師は、生きがいを感じるのではないでしょうか。 主述の関係とテーマ性 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。 基本的なことが、書いてあります。漢字指導の羅針盤のようなものです。 それをもとにした実践は、本書に書かれているより、かなり進んでいますが・・・・・・。国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html こちらは、1字・1字の指導の練習帳です。僕らが、作成したものです。

2009.11.06

閲覧総数 2160

-

3

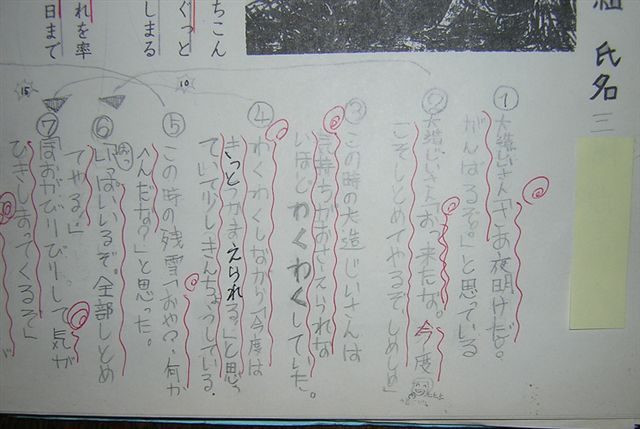

読解力を着ける書き出し例・『大造じいさんとガン』で

書き出しをさせると、深い読解を子どもはします。これは、読解力が、身に着くからですね。その実践を先ず、ご覧下さい。五年生・『大造じいさんとガン』の中のその六の書き出しです。(この場面の全体は、昨日のブログ一文の読解・詳細な読解 に出ています。)全ての子どもに、教師が作成した書き出しノートを持たせます。* これは、B4のわら半紙に教科書のコピーをし、印刷したものです。一文・一文を読んで、そこで、読み取った事を、このように書き出しをさせます。このように書き出しは、自分が読み取った事を、書くわけですから、文章を真剣に読まざるをえないことになります。真剣に読まないと書き出しはできませんから、当然ですね。そして、そには、書く前に考え、書きながら考え、書いてから考えが伴いますね。とにかく、考え・考え・考えがつきまとっていますね。この後、書き出しを基に、発表し合います。これも、重要です。この発表は、子供を緊張させます。自分の考えを発表するのですから、友達からどう評価されるか、それが、気になりますから。おかしな発表をして、否定されたら、変です。ですから、真剣に文を読み、書き出しをするのですね。これで、読解力が、着くのですね。* 書き出しをしないでの発表は、書き出しをしての発表に比べて、その内容が浅いと言っても良いでしょうね。それは、文章と対決が、先ず、浅いですからね。それに、友だちの発表を聞いて、それに触発されての発表・同調的な発表などがあるからでしょうね。ただ、この書き出しを、持ち込むときに配慮したいのは、いきなり、書き出しは、させれないということですね。初めは、子どもの読解力は、あまりありませんね。その為に、書き出しなしの発表のし合いの授業をして、読解力が、着けからからということになりますね。1作品は、書き出しナシでやってみた方がいいでしょうね。補足ですが、この書き出しの様子を見ますと、そのクラスの子どもの国語力が、見えますね。まず、文字力ですね。それが、この書き出しの中で、丸見えです。中には、書く文字を満足に身につけてない子もいますね。それから、その文・文章から、どれだけ考えれるか、その力が、見えてきますね。子どもにとっては、このような授業は、緊張があり、自分の成長があり、わくわくして授業に向う事になります。ですから、休み時間になっても、もっと、続けようという声が、出てきます。上のような指導をしてきて、最後に下のような感想文を書いて、まとめました。 (光ってしまって、良く見えないところがあります。すみません。)このブログの応援クリックは、下のマークです。1日1回、有効です。本日、お陰さまで、教育ブログランキング・4位になりました。皆様に学ばせていただきながら、ここまで来ました。 下記の本は、研究会がまとめたものです。上記の内容が、子どもとの実践で、詳しく書かれています。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。そして、楽天での購入の仕方も分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。。

2007.10.08

閲覧総数 2565

-

4

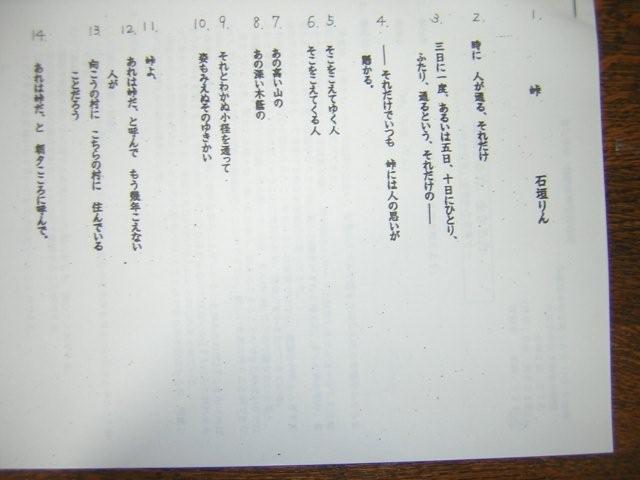

詩の指導(2)・学習指導要領

詩の指導について、考えます。前回の続きです。取り上げている作品は、下記です。この詩で、教師であるNさんは、何をねらって指導したのでしょうか。 作者の願いをどう読んだか Nさんは、作者の願を「誰もが、未知のものにあこがれながら越えずにいることがあるのだ。」「越えなければならない峠を峠を意識することで、いつかたどりつける道があるのではないか」「人は、憧れをもっていきている存在なのだ」と、峠を超えないでいる人にいとおしみをよせている読んでいます。 それを受けたNさんの願を、作者のその思いを受け止め、どれだけ近づいていくことができるか不安であるが、児童とともに自分お峠を見つめる時間としたい。卒業を目前にひかえている児童への私の願いを、石垣 りん作『峠』にこめて、贈りたいと思う。生きていく時、私たちは、様々な「峠」に出会う。容易に越えることのできる峠ばかりではない。むしろ、越えなければ、次の段階に行くことができない、新しい世界に行くことができない峠の方がはるかに多い。」と、記しています。このような考えで、この授業に臨んでいます。 子どもたちは、1年生から、いろいろな詩と出会ってきています。そのような中で、原田 直友作『山から降りてきた人』を学習した時、「この山は、自分の目標のことで、がんばって、乗り越えて時のことを書いたんだないか。」と発言した子がいて、詩に自分の思いを重ねていくことができるようになった。 自分に引き寄せて読むそこで、この峠も、自分の引き寄せて、読むことができる段階での学習になりました。A君が読み取った書きだしが、下記です。子どもたちは、一人一人自分に自分に引き寄せて、このように読み、書き出しています。(読みにくいです。このような感じということをおわかり下さい。先ず、全体を示します。) 本日は、詩の指導のねらいを概略的にを書かせて戴きます。下記は、この詩の前の半分の画像です。少し、読めるでしょうか。 次は、後ろの半分です。 ご訪問ありがとうございます。それが、今日さんの書く力になります。コメントいただければ、なお、うれしいです。 このブログの応援クリックを戴けますと、なお・なお、うれしいです。それは、下記のマークです。一日、1回有効です。 人気blogランキングへ 下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。 *学校が、1分1秒を争うほど忙しいという事は、世間で知られてきていますね。これでは、子どもが、「先生、あの・・・・・・・」と、話をしていく気がなくなってしまうのではないでしょうか。子どもが、このような話を持ち掛けた時、その話に耳を傾ける事は、教育で、最も、大切なことではないでしょうか。学校の忙しさをなくす為、このブログで、話し合ってきました。その事を本ブログから提言します。1 教育委員会などへの教員の報告書を極力減らしてください。2 会議を精選して、先生方に教材研究などの時間を保証してください。3 教員の数をふやしてください。などの対策が、緊急に、立てられ、実施される必要があると思います。その為に、教育行政、中でも文科省は、その先頭に立ってくださることをお願い致します。 2007 ・ 1・ 9ブログランキングに参加しています。本日も、 クリックして戴けますとけるとうれしいです。1日、1っ回有効です。

2008.05.21

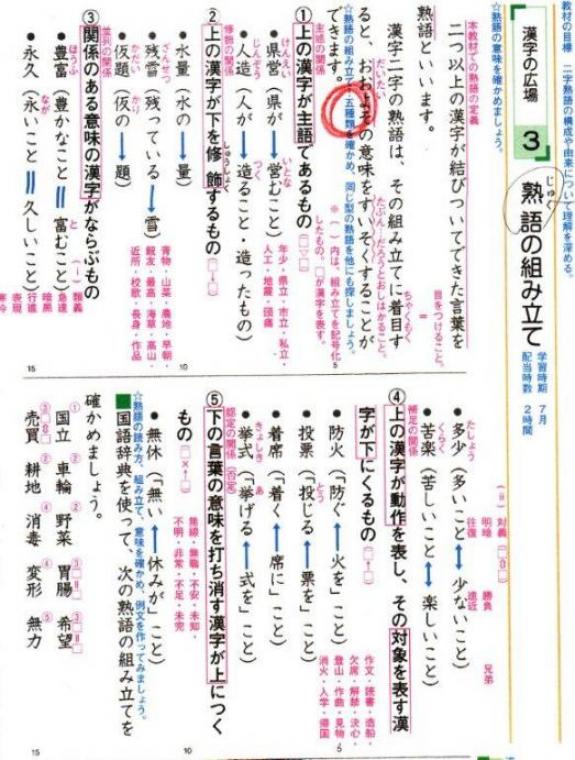

閲覧総数 817

-

5

筋(スジ・一文)の中にあるものを読むのが読解だ・大造じいさんとガン

真紅の薔薇の花束を、その男は、その人に贈った。という話で、(男は、その人に真紅の薔薇を送ったんだね。)(その人は、男から、真紅の薔薇を送られたんだね。)というスジのとらえ方だけではなく、その意味を、普通、考えますよね。(その男は、その人に心を寄せているのではないか)とか、(その人が、その男から薔薇を贈られる、一体どういう関係なのか)などと。文章を読むときも「その筋(文)の中にある意味を考えながら読む」という指導が大切だと思います。スジそのものは、割合、とらえやすいものですよね。それは、子どもと学習してても分かります。大切な事は、その筋に含まれる中味、これをとらえる指導をすることではないでしょうか。5年生で出てくる『大造じいさんとガン』の中に次のような場面があります。ここを例にして、考え合って見たいです。 スジとしては、光が、小屋の中に流れ、そこから、ガンが、見え出す。それは、残雪たちかもしれない。それは、ぐんぐん,やって来る。というものです。ここの場面を、そうですね、と、それだけでとらえていたら、物語を読んでいる意味は、半減してしまうと思います。ここの場面は、書き手が大造じいさんの目で、書いていますね。大造じいさんは、(今度こそはしとめてやるぞ)という気持ちでここに臨んでいます。ですから、ここのスジには、お爺さんの期待・張り切った気持ち・高まってくる緊張などが、含まれているのではないでしょうか。(読み聞かせ・表現よみのときには、そのお爺さんの情感を出したいですね。)この中味を子供達と読んでいく事が、読解の指導だ思います。最近、スジは読むが、そこに入っている内容までよまないような指導が、はやっているようです。忙しいので、丁寧にやっている時間がないということで。これでは、やったというシルシだけになってしまいますね。少し、立ち止まって考えたいですね。* 筋だけ読む。このことは、10年程前に、中教審で、「詳細な読解に偏り勝ちだ・・・・」という答申が出て、それを受けた指導要領と教書になってから、この流れが多くなってきたようですね。詳細な読解が、子どもの発達に必要だと思うのですがね。このブログ、ご賛同の方は、応援クリックして下さると、うれしいです。小さなクリックでも,教育を良くする一歩だと信じたいです。本日、お陰さまで、教育ブログランキング・4位になりました。皆様に学ばせていただきながら、ここまで来ました。応援クリックは、下のマークです。1日1回、有効です。

2007.10.06

閲覧総数 914

-

6

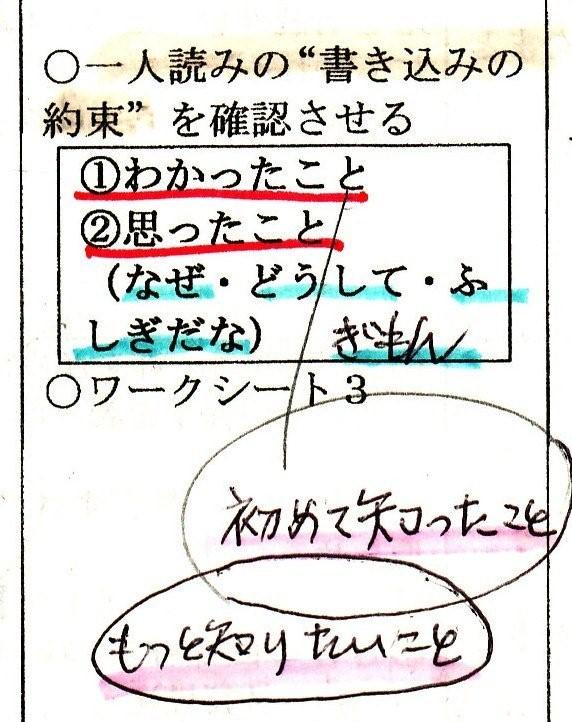

説明文の指導は、説明文の読み方を指導する・文科省に注文

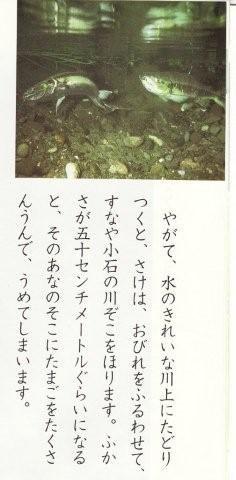

説明文の指導は、どうしたら良いか。現在、行われている指導には、2通りあるようです。1は、書いてあることだけを読み取る。これは、<さけ・・・・・北の海にすんでいる大きな 魚>とまとめる。もう一つですが、本日、これを書いてみたいと思います。ご一緒にお考えいただけますと、うれしいです。 左記は、応援マークです。クリックすると、応援になり、どのような教育ブログが、書かれているか、一覧できます。これは、日本の教育の現状を知る資料になります。クリックして、戴けますと、うれしいです。もう一つというのは、下記の方法です。A先生は、もう一つの方法でやりました。A先生の指導案から、それをお借りして、ここに、載せさせて戴きます。A先生は、上記のように、まず、一人で、その時間に学習する文章を読ませています。子どもは、一人で、読み、その中で、わかったこと、 思ったことを、文章の中に書きこみ(書き出し)ます。これは、自分の頭だけでする学習です。自力の学習です。これが、面白いのですよね。自分の力が発揮できるからですね。子どもは、ここの文章では、「さけは、水のきれいな川上にたどりつくのだな。」「それから、おびれをふるわせて、川ぞこをほるのだな。」「それは、50せちものふかさなのだな。」「それから、そこに、たまごをうみ、うめるのだな。」などの分かったことをほとんどの子が、書きこみ(書き出し)ます。それと併せて、「卵を産んだ、親は、どうなるのだろうか、また、来年もこうして産むのだろうか?」という疑問を書く子もいます。(A先生の上記の指導の計画に、その疑問があったら書くようにしていますね。それは、「思ったこと」と書いてあるところです。)「『冬の間に、たまごからさけの赤ちゃんが生まれます』…」とありますが、さけは、たまごを生むメスだけで、赤ちゃんが、うまれるのでしょうか?」と、書く子もいます。この疑問が出たら、それを調べ、話合っていく、これも説明文を読むことなのでしょうね。この疑問、この『さけが大きくなるまで』の説明文を読解する上で、重要なことですね。この疑問を解決しなかったら、この説明文を読んだ感動は、生まれないのではないでしょうか。この説明文では、そのことが、記述されていません。だから、この疑問を出し合って、読み深めていくことが、必要なのではないでしょうか。このような疑問を大事にすることが、説明文の指導では、必要ですね。だから、A先生が指導案の中に書いている分かったこと(初めて知ったこと)、思ったこと(疑問・もっと知りたいこと・・・・・)の項目で授業をすすめることは、授業を成功させる元になるのではないでしょうか。このような授業がされれば、子どもは、そのことに夢中になり、いじめなどをやる方には、気が行かなくなりますね。 * この授業は、下記の研究会の本などを参考にして実践したものです。表現よみ総合法教育研究会http://hyoukyouken.gooside.com/ この本は、楽天以外では、下記でも、ネットで購入できます。books or.jp 書籍ドットコム セブン アンド ワイ ルック(楽天ブックス) 紀伊国屋書店 book web Syodana.jp Amazon.co.jp この記事に対するコメントなどお寄せください。 また、参考になったなあと、お感じになりましたら、下のマークのクリックして下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。アマゾンでは、売上1位です。ヤフーで売り切れと出ていますが、このところ、急に売れ出し、出版社と連携がうまくいかなくなったのです。本は、あります。これは、解消するような、手配をしました。国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html

2008.12.25

閲覧総数 239

-

7

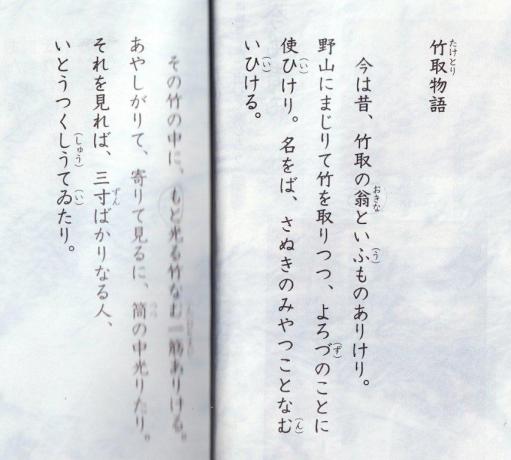

5年生で『平家物語』、これで国語の力が付くのか・原発は即時停止を

5年生の孫のM子が、昨日、5時過ぎにお泊りに来ました。2人でジュースを飲んでから、僕の得意の野菜そうめんを作ってあげました。「おいしい。」と言って、食べてくれました。食べ終わると、「宿題の暗唱を聴いて。」と言ってきました。その題材は『竹取物語』『枕草子』「平家物語」です。これで、国語科の力が付くのか、そのことを本日は考えます。よろしくお願いいたします。下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ 暗唱の題材は、下記です。 下記は、上の文章の解説です。 この古典の学習の目標は下記のリズムと言葉の響きだだそうです。 さて、M子が暗唱したのを聴くと、棒読みです。こうなるのは、意味が分かってないからです。(僕が読んであげると、感動して聞いていたようでした。) それなので、一語一語、解説しました。その解説は、理解できたようで、「分かるって、楽しいなあ」と言っていました。リズム・言葉のひびきと言ったって、意味が分からないのでは始まりません。意味が分からないのでは、ちっとも楽しくないのです、。楽しいか・楽しくないかは、暗唱を聴いていれば分かります。このようにして、枕草子の解説もしてあげましたが、平家物語は、やりませんでした。5年生の子どもには、解説のしようがないからです。 で、その前を見ると、下記のような文法が出ています。「これはやったの?」と聞くと、教えてもらってないというのです。 この主部(主語) と述部(述語)は、コトバの力の学習と合わせて国語科の力のカナメです。で、M子は、勉強は面白いと言うので、僕らが作成した教材を使って、この学習をしました。7時から9時過ぎまでして、僕は疲れてしまったので、M子は続けていましたが、「もう、止めようよ。」ということで、お開きにしました。勉強が分かるって子どもには、楽しいことなのだということを再確認しました。どのような勉強をしたかは次回です。 この記事は、ためになるなあと、お思いになった方は、 下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 気blogランキングへ 下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。 次は、朗読・表現よみの本です。上記の理論と実践の方法が作品にそって、書いてあります。

2011.07.10

閲覧総数 4659

-

8

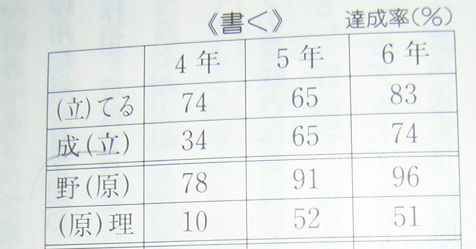

漢字指導で大切なこと(6)漢字の意味の変転

原っぱの「原」と原理の「原」の意味は、どちらが先の意味だったのでしょうか。ぼくは、原っぱ「原」の意味の方が、先だと思っていました。本日は、この漢字の意味の変転(ヘンテン)について考えて見たいと思います。よろしくお願いいたします。 左記の応援のマークをクリックして、戴けますとうれしいです。 さて、皆様は、どちらが、先だとお考えでしたか。このことと、「原・はら」と「原理の原・ゲン」の書きのテストの実態は、関連があるようです。 野(原)の原の書きでは、上記のようにかなり良いですね。ところが、原理の(原)では、良くないですね。この原は、2年生で学習する漢字です。僕らの研究会は次のような学習帳を作りました。(『たのしくみにつく 漢字の力』(ルック) 上記のように・読み方(音と訓)・漢字の成り立ち・筆順・漢字語(熟語)・文のな中での使い方などをまとめて、1セットで学習します。 この中で下記のように原の成り立ちについて記述しています。 この成り立ちから見ると、原の意味の初めの意味は、もとのことだったのですね。それから、原っぱとなったのですね。 上記は、大人用に研究会の乗木 養一が、まとめたものです。(『子どもが変わる漢字指導』 2002 田村 利樹・乗木 養一・紺屋 冨夫編著 下町人間総合研究所 絶版)これを漢字の意味の変転と僕らは、言っています。この言葉は、子どもに教えると、2年生でも、すぐ、理解できます。 この漢字の意味の変転は、漢字学習のカナメになる言葉ですね。一生、使えますからね。このように指導をしていたら、上記のテスト結果は、もっと、良くなっていたのではないでしょうかね。 それと、この視点の指導は、<9歳の壁の克服に役立つ抽象漢字語の指導>に役立ちますね。これをやっておけば、落ちこぼしをなくす力になるという訳ですね。 そして、高学年からの勉強がよく分かるようになるという訳ですね。学習指導要領で、論語・漢詩・古典の暗唱に重点が置かれれていますが、それよりも、上記のような言語・言葉の指導が、もっと、研究され、指導されることが大事と思います。 どうして、古文・古典の暗唱がに力を入れるようになってしまったのでしょうか。今日(さん)は、考えてしまいます。先の教育基本法の改訂で、<五 伝統と文化を尊重し、・・・・・・>が、入ったので、それとの関連で、無理をして入れているような気がいたします。 * 以上は、以前のブログを編集して書き直しました。* こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。僕らが、作成したものです。 1セット5過程に基づいた展開になっています。 1~6年生まで揃っています。元・A教科書編集部長・現場教師が作ったものです。A教科書編集部長さんは、長年、国語教科書の編集にあたっていて、漢字指導のあるべき姿を追及していました。その中で、僕らの考えに共鳴してくださいました。ただ、楽天では売り切れです。アマゾンにはあります。この研究会の基本になる本が下記です。僕らの研究会が、作ったもので、教室での実践をもとに、理論的にまとめてものです。ただし、本書は、楽天では売り切れです。アマゾンの中古であります。

2014.10.09

閲覧総数 650

-

9

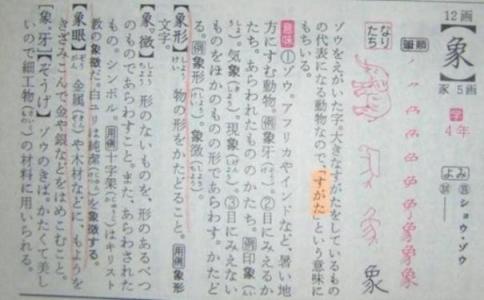

原っぱの「原」は書けるのに、原理の「原」は、なぜ書けないか。

原っぱの「原」は書けるのに、抽象漢字の原理の「原」は、なぜ書けないか。そのことを、今回は、考えてみます。 人気blogランキングへ 左記のマークをクリックして応援して 戴けますとうれしいです先ず、始めに、良く、例として使った、象と現象の象のことです。象だけだと書けるのに、抽象漢字の現象の象は、書けないのですね。これは、下記の画像で説明しますね。 (例解 学習漢字辞典 藤堂明保編 小学館)この象には、姿という意味があることを、丁寧に指導してないからなのですね。このことが研究の中で、最近、やっと、分かったことなのですよ。この姿の意味があるということが、指導されれば、抽象漢字の表象・現象・・・・・などの象を使った漢字語の意味は、だいたい、推察できますね。 では、原っぱの原は書けるのに、抽象漢字の原理の原は、何故、書けないのか、そのことを考えてみます。まず、その実態を見てみましょう。 ご覧の通り、野原の原では割合、良く、書けていますよね。(4年生で、78パーセントですね。)ところが、原理の原になると、書けていませんね。(10パーセントですね。)では、この原は、一般的には、どのように指導されているでしょうか。それを見て見ましょう。 これは、1セット5過程で指導している僕らが作ったプリント(『たのしく みにつく漢字の力』各学年・ルック・最下欄でご紹介しています)からです。普通、原っぱの原の意味の指導しかしていませんね。ところで、この原の成り立ちを拡大してみて見ましょう。 この原の成り立ちを見ると、もとのこととありますね。原の初めの意味は、もとのことだったんですね。では、この原がどのように使われているか、一覧してみましょう。 (研究会員の乗木 養一作成・『子どもが変わる漢字の指導』より・下町人間総合研究所)原の初め・もとの意味では、抽象漢字の源泉・原因・原点・・・・などがありますね。派生した意味での使い方では、野原・草原・原野・・・・などが、ありますね。以上見てきて、原理の原が、書けないのは、低学年で、目で見える原っぱの意味の原は、教えるが、その後、頭の中だけで理解する原理の原の意味を軽く扱うか、素通りしている傾向があるからなのですね。覚えやすいかどうかの観点から言いますと、原っぱ原の方が覚えやすいですね。見えますからね。ところがもとの意味というのは、頭の中だけで理解する言葉(これを抽象語といいますね。)なんですね。だから、覚えにくいのでしょうね。このことから、漢字は、もとの意味と派生(ハセイ)した意味をきちんと指導する事が、大切なのですね。****** このようなことを丁寧にやっていますと、良く触れています品川区のように常用漢字を教える時間は、ないといえますね。どちらが、力がつくかは皆様が、ご判断ください。で、以上のような指導の上に、どうすれば抽象漢字が身につくか、そのことを次回考えてみます。よろしくお願いいたします。このブログ、ご意見・感想をお寄せ下さい。直接の返信は、していませんが、ぼくは、勉強させて戴いております。感謝です。そして、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。アマゾンで は、漢字教育の部で、売れ行きが本日も、1位です。 国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。僕らが、作成したものです。 基本的なことが、書いてあります。この基本は、重要です。漢字指導の羅針盤のようなものです。それをもとにした実践は、本書に書かれているより、かなり進んでいますが・・・・・・。

2009.06.30

閲覧総数 125

-

10

文章には、書き足りないこともあることも教える。

先日、長男から電話があり、その声が、以前の声と違っているので、振り込め詐欺からの電話かと思って、びっくりして、誰がしゃべっているのですか?などと聞いてしまいました。しゃべっていると、声は、変わっているのですが、しゃべり癖は、長男のものなので、本題に入った話をしました。(で、振り込みの要請ではありませんでしたが。)このようにおかしいと思った時は、疑ってかかることが大事ではないでしょうか。それは、学校教育でも、教えるべきことだと思います。活字にされたものは、正しいというような見方がありますが、人間が書いてものですから、書き足りない・わざと間違えているなどがあります。このことについて教科書教材の説明文で考えてみます。よろしくお願いいたします。** 下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ2年生の『さけが大きくなるまで』の続きです。次のような文章があります。 子どもは、ここの文章では、「さけは、水のきれいな川上にたどりつくのだな。」「それから、おびれをふるわせて、川ぞこをほるのだな。」「それは、50せちものふかさなのだな。」「それから、そこに、たまごをうみ、うめるのだな。」などと、分かります。書きこみ・書きだしを指示しますと、書きこみ(書き出し)ます。で、次の文章に行きます。 ここでも、書いてあることは、分かるのですが、次のような疑問を持つ子がいます。 「本で読んだけど、卵を産んだ、親は、どうなるのだろうか、また、来年もこうして産むのだろうか?」「『冬の間に、たまごからさけの赤ちゃんが生まれます』...」とありますが、さけは、たまごを生むメスだけで、赤ちゃんが、うまれるのでしょうか?」この疑問が出たら、それを調べ、話合っていく、これも説明文を読むことなのでしょうね。この疑問、この『さけが大きくなるまで』の説明文を読解する上で、重要なことですね。この疑問を解決しなかったら、この説明文を読んだ感動は、生まれないのではないでしょうか。このような疑問を大事にすることが、説明文の指導では、必要ですね。だから分かったこと(初めて知ったこと)、思ったこと(疑問・もっと知りたいこと・・・・・)の項目の順で授業をすすめることは、授業を成功させる元になるのではないでしょうか。このような授業がされれば、子どもは、そのことに夢中になり、いじめなどをやる方には、気が行かなくなりますね。 次は、大久保忠利氏が説明文の構造について書いた文図です。(大久保忠利著作選集・1の76p 三省堂・アマゾンの古書で購入可)この中にある調査・研究・認識・思考は、筆者のものですね。この『サケが大きくなるまで』の文章では、卵を産んだ親は、どうなるかオスをどうして出さなかったのか分かりません。それは、筆者の調査・研究・認識・思考が、そう書いたのですよね。このことからして、教科書に書かれている文章でも、補って読んだり、場合によっては、訂正しながら読んだりすることが、必要なのではないでしょうか。このことを僕らは、教材絶対主義の克服と言っています。(戦前の教育勅語は、それは許されませんでしたね。)続きます。 は、下記の本に出ています。『小学生の作文教育』(明治図書)1・2・3・/4・5・6年(読売教育賞賞外優秀賞 受賞)波多野完治さんから、「新しい作文教育の提案です」と言うコトバを戴きました。 残念ですが、絶版です。しかし、アマゾンの古書で売られています。* 下記にもありました。(net販売です)『小学生の作文教育』 小林喜三男・田村利樹編、明治図書、昭58、2冊渥美書房 7,350円 *** コメントをお寄せ下さい。(時間の関係で、返信は、していませんが、 勉強させて戴いて、次に生かします。感謝です。) それから、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記で、以前に書いたブログが紹介されました。漢字と 作文の実践です。 これらの 実践は、仲間・先輩の実践に学び、 さらに、それを発展させるということの繰り返しから生まれたのものです。それを取り入れることで、子どもが喜び学力がつく授業ができ、そのことに教師は、生きがいを感じるのではないでしょうか。 漢字の学習 主述の関係とテーマ性 表現よみ総合法教育研究会http://hyoukyouken.gooside.com/ 下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。次は、朗読・表現よみの本です。上記の理論と実践の方法が作品にそって、書いてあります。

2010.08.25

閲覧総数 699

-

11

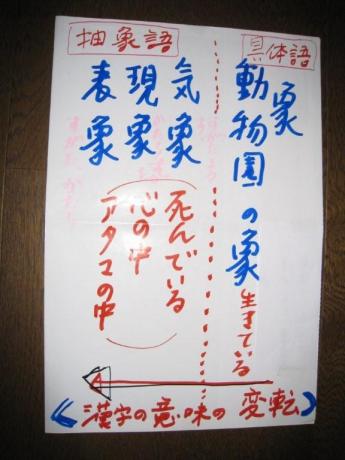

「気象に<動物園の『象・ぞう』>ををなぜ使うの?」漢字の授業in沖縄(4)田村 利樹

「気象」に「動物園の象・ぞう」ををなぜ使うの?という、疑問を持った子がいます。「空に大きな象が浮かぶわけはないのに・・・・・・」とも、言っていました。このことの解明が、漢字学習のポイントでもあるんですね。沖縄の6年生の授業の導入で、このことの学習をしましたので、そのご報告です。よろしくお願いいたします。 人気blogランキングへ 応援の ポチしてくれたらランキング画面がすべて開くまで待ってね!! 資料として、僕が、4年生と学習し、4年生が発表した内容を整理しました。4年生の発表ですから、6年生としては、こころ、穏やかではないですね。ですから、真剣に聞き入りました。このような競争心は、取り入れるとといいでしょうね。(学力テスでの競争はだめですよ) さて、「4年生と授業した時、4年生に『象』を使った言葉・熟語を発表してください』というと、このような発表があったのですよ。」と説明しました。6年の子供たちからは、「ああ、わかるよ」という声。「その中で、『生きている象』と『死んでいる象だ』ということを言った子がいたんだよ。」というと、「ああ、そうか。」という声。「死んでいる象」は、『心の中のゾウ』『あまたで考えた象』なんだ、姿や形の意味だからね。」と言う6年の子ども。「この心の中の言葉を『抽象語』ということができるのだよ、『象・ぞう』を『具体語」というのだよ。」と付け加えました。「気象」は、空気の姿だものね。」「この間の台風は、空気の姿だったんだ。」「現象は、姿・形が現れることだよね。」「『表象』は、すがた・形が表に出てくるなのだろうか」という6年生の子供。このような導入をして、「原」の漢字の意味の変転を学習しましたが、象にも、漢字の意味の変転があることを分かりあいました。「この漢字の意味の変転を頭において、漢字辞典を使って、知らべると漢字学習が、しやすくなるんだね。」とも、話しました。「読解には、あとは、主語と述語を中心とした文法の学習をすると、ほとんどの文が分かるようになるよ。』とも、くどいようですが、話しました。続きます。* 漢字の意味の変転については、下記の本の中の乗木養一の論文で詳しく書いてあります。『子どもが変わる漢字指導』(田村利樹・紺屋冨夫・乗木養一 編著) 下町人間研究所 ご注文は、TEL 03-3876-4779へココにない時は、田村まで、ご連絡ください。* コメントをお寄せ下さい。(時間の関係で、返信は、していませんが、 勉強させて戴いて、次に生かします。感謝です。) それから、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記で、以前に書いたブログが紹介されました。 作文の実践です。 この 実践は、仲間・先輩の実践に学び、さらに、それを発展させるということの繰り返しから生まれたのものです。それを取り入れることで、子どもが喜び学力がつく授業ができ、そのことに教師は、生きがいを感じるのではないでしょうか。 主述の関係とテーマ性 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。 基本的なことが、書いてあります。漢字指導の羅針盤のようなものです。 それをもとにした実践は、本書に書かれているより、かなり進んでいますが・・・・・・。国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html こちらは、1字・1字の指導の練習帳です。僕らが、作成したものです。

2009.11.03

閲覧総数 3323

-

12

『ごんぎつね』は<ひとりぼっちの小ぎつね>の読解が重要(ちゃんとした読解が楽しく豊かな表現よみの基)

『ごんぎつね』の2回目です。冒頭の部分について考えています。その中でも、<<ひとりぼっちの小ぎつね>の読解が、とくに、重要だという話し合いをしました。それで、そのことを研究会で話合ったので、そこを詳しく、ご報告いたします。 人気blogランキングへ 応援の ポチしてくれたらランキング画面がすべて開くまで待ってね!!冒頭の部分です。* 小ぎつねだから、子ぎつねではないですね。子ぎつねではなく、小ぎつねと、新美南吉がしたのは、意味が深いのですよね。 * そうですね。子ぎつねより小ぎつねの方が、成長していて、体も大きくなっている。だから、かなりな行動ができる。それと、子ぎつねより、いろいろ喜び・悩み・考えるようになっていますね。 * この小ぎつねを、ちゃんと読解させることが、次のなぜ、「夜でも昼でも、辺りの村で出てきて、いたずらばかりしました。」などの読解をしていく上で、大切なのでしょね。 * そうだと思います。なぜ、そんないたずらをしたのか、そのわけが、分かってくるのでしょうね。 * それと、ひとりぼっちということの読解も大切ですね。これは、子どもの経験から、ひとりぼっちのことを話させると、いっぱい出てきて、情感化できるでしょうね。 * ひとりぼっちになると、人間、どんな心境になるか、ここで、人をひとりぼっちにはしない大事さも学ぶでしょうね。 * クラスの友達をひとりぼっちにしないことの大事さも、発表されるでしょうね。 * そして、 このひとりぼっちの読解も次で、ひどいいたずらをしたことの読解に欠かせないですね。 * とくに、最近は、人間がばらばらになっている状態がいっぱいあるから、ここは、話が盛り上がるでしょうね。下の本に、ごんぎつねの実践を載せました。***** 一方では、下記のような授業が行われています。次は、東京都世田谷区の小学校で指導している論語です。 このような学習は、新潟県新発田市でも行われ出しました。新発田市は、世田谷区に参観に来ています。 * コメントをお寄せ下さい。直接の返信は、時々しか、していませんが、ぼくは、勉強させて戴いております。感謝です。下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 (本日・・・8位) 人気blogランキングへ (本日・・・4位) 下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。次は、朗読・表現読みの本です。上記の理論と実践の方法が作品にそって、書いてあります。

2009.12.21

閲覧総数 2313

-

13

読解力がつく指導・『一つの花』で(田村 利樹)

このような方法で、読解指導をしていたら、僕のクラスでは、ほとんどの子が市販のバラテストでは100点でしたね。どうしてでしょうか。読解力をつける。これは、国語科教育の課題です。このことを『一つの花』の実際の指導で考えてみます。授業者は、20代の女性の先生です。よろしくお願いいたします。 人気blogランキングへ ポチしてくれたらランキング画面がすべて開くまで待ってね!! 原文です。この青線のところの読解の指導をしました。下記は、教師の投げかけ言葉(T)と子どもの書き出し・発表です。 子どもたちの発表が、緑色の線のところに書かれています。子どもは、ここの文を読んで、その子なりの読解をしているのですね。教師の説明ではないのですね。「ひとつだけちょうだい。」をはじめてしゃべれた(言葉)大切な子が言葉をしゃべったゆみ子はまだ小さい子供他の言葉はあいまいなどと、読解して、発表をしていますね。 教師が「みんなが初めて覚えた言葉をおうちの人から聞いてきたかな。」と質問していますね。これは、宿題だったのでしょうね。いい宿題ですね。 その後の教師の投げかけ言葉もいいですね。ここでひとつ、ひとつ書きあげていませんが、お読みになってみてください。 最後に、「どうして、この言葉(『ひとつだけちょうだい』)を覚えたのか、また、考えてみようね。」と、投げかけていますね。このように言葉を読む、これが、読解指導ではないでしょうか。 下記は、「国語の授業づくりゼミナール 中間まとめ 2009年9月」で市古博一(川崎市)は、次の<関口安義「国語教育と読者論」「評伝・今西祐之」>を紹介しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国語の教科書にのる物語は、普通、原稿用紙にして3枚から7,8枚の作品です。(今西祐之の「一つの花」で、原稿用紙の7枚半ぐらい)この短い枠に作品を押し込めるために、作者は、文章を削りこみます。(短編小説の神様とも呼ばれる志賀直哉は「文章は削ること」と言ったそうです。)ムダを省いた的確な文章には、省略の手法が必要です。そこで、作者は、意図的に自分の作品に「空白」「空所」を残すことになります。そして、作者は、その「空白」「空所」に、読者が参与することを予測し、期待して作品を作り上げることになります。 その作家の代表ともいえるのが、今西祐之です。以下は、今西の発言です。(今西全集、第2巻解説)「ある作品が活字になって本になっているだけでは、作品は半分しか完成していないわけですよ。それを今度は読者なり先生方(やはり読者ですが)が読んで、自分の主題をそこに見つけ、自分なりに演奏して初めてその作品は完成すると思うんです。だから、ぼくの作品はどちらかというと結論を言っていないと思うんです。どの作品でもね。「はまひるがおの海」もそうです。ですから自分の「はまひるがお」の曲を自分の解釈で演奏してほしいんです。そういう演奏に子どもたちも感動するんだと思うんですよ。」 文学言語の確かな把握のためには、作品の構造をおさえ、そこに読者(学習者)が入りこみ、体験し、理解する過程が求められる。文学言語は多義的で、読者の想像力によって意味がふくらむもの。 読みとは、読者(学習者)が、作品(テクスト)の空所を充てんし、加工していく作業である。 ・・・・・・・・・・・・・・・・この今西の言葉を生かそうとしているのがこの授業者のような気がしますが、如何でしょうか。このような読解指導を僕がしていましたら、市販のバラテストはほとんどの子が、100点をとっていましたし、仲間もそう話しています。これは、子どもが、楽しんで学習に立ち向かい、自分の頭で考え、自分から学習に向かっているから、そういう力はついてしまうのでしょうね。* この記事に対するコメントなどお寄せください。また、下のマークをクリックして下さるとありがたいです。お返事は、書いてないのですが、次に書く参考にさせて戴いております。一日、1回有効です。 (本日・・・4位) 人気blogランキングへ (本日・・・2位) 表現よみ総合法教育研究会http://hyoukyouken.gooside.com/下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。次は、朗読・表現よみの本です。上記の理論と実践の方法が作品にそって、書いてあります。

2009.10.17

閲覧総数 1119

-

14

実家が原発の被災地である知人教師の叫び・原発は即時停止を

実家が原発の被災地である知人教師の叫びが寄せられてきました。ご紹介させていただきます。 今日さんは、福島原発以来、学者というものにいい加減な人間がいることを知りました。まさか、人間の命がかかっている原発にこのようないい加減な関わり方をする原発学者がいるとは思っていませんでした。 (続きます。) この記事は、参考になった方は、 下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ 6月16日 メルトスルーより深刻な状態 小出裕章 (TV朝日) 本当のことを「風評」という不誠実な政http://takedanet.com/2011/06/post_c786.html

2011.06.16

閲覧総数 16

-

15

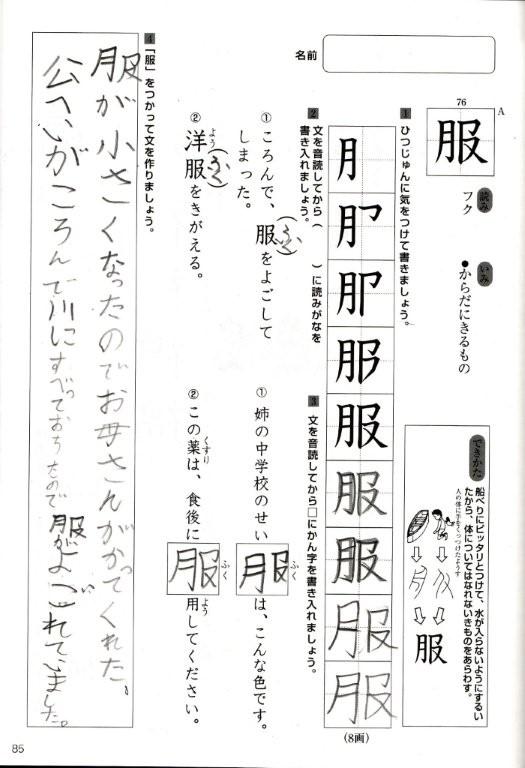

漢字の宿題の出し方・A子さん「こういう漢字の勉強ならいいよね。」

A子さんは、「こういう漢字の勉強ならいいよね。」と、言いながら、漢字練習をやっていました。このことを考えてみます。よろしくお願いいたします。 人気blogランキングへ 左記の2つのマークをクリックして応援して くださるとうれしいです。 A子さんに「どうしていいの?」と聞くと、「読み方が、書いてあるので、一人で、できるしい、意味も書いてあるので、意味もわかるしい、書き方も書いてあるので、書き方もわかるしい、その漢字のでき方も書いてあるので、意味もわかるしい、使い方も文で書いてあるので、使い方もわかる……。」というのです。そして、一人で、どんどんやって、漢字24個もやってしまいました。「文作りは、どうするの?」と聞くと、「家に帰ってからやる。」というのです。A子さんが気に入ったのは次のようなプリントでした。 A子さんは、時々、遊びに来るのです。声に響きがあり、スラッとしてミス東京になれそうな顔立ちです。こういう子が、オペラ歌手なったらと思って、「オペラ歌手になるといいよ」というと、「いやだ」というのです。 「どうして?」と聞くと「オペラって、どういうのかわからないから・・・・。」というのです。実に、はっきりした子です。このような子が、上記の漢字練習帳、気に入ったのです。「これなら、4年生・5年生の予習もできる。」とも言っていました。たしかに、漢字は自分の学習の為にやるのですから、A子さんのほれ込みは、子供の学習の心理を代弁しているのでしょうね。同一漢字を20字も書くという宿題にA子さんは、あきあきしていたのでしょうね。このような宿題、そろそろ、反省したいですね。次のようなコメントがありました。 100字 redu06さん 同じ字を100字書かせる教師も少なからずいます。自分の指導力不足を子供の努力で補わせようというのはどうなんだろうかと思ってしまいます。前のエントリーに書いておられたように漢字の意味をていねいに理解させながら学習させるということも、考えさせられます。確かに、難しい方の意味(原なら「もと」)は、理解せずに使ってしまっている場合は多いでしょうね。そこをきちんと押さえていくのは結構難しいようにも思えます。新婚→新しく結婚した夫婦と比較的すんなりいくものと、原則→もとになるきまりごとは、「原」「則」のひとつひとつを理解させないといけませんね。多分、力のある子供は「原理原則原案」の用法から「もと」、「規則原則変則」から「きまり」をなんとなく獲得して記憶の中にキープしているのでしょうね。できない子供には、それが、難しい...(2009.07.05 14:59:31) Re:同一漢字24字の書き練習と1セット5過程の書き練習(07/04) 逆立ち天子さん 24回も同じ漢字を繰り返し書いたら、損した気分になるでしょうね。こんな詰まんないわけの分からないものを何十回も書かされて時間を損したと、、。比べて1セット5過程の書き練習は得した気分になるのは疑う所ではありませんね。(2009.07.05 15:43:12) Re:同一漢字24字の書き練習と1セット5過程の書き練習(07/04) かなにゃん3728さん 私も、部首ごとにまとめて書いていました。あっきいも、そうしていることがあります。ダメ、と言われてもそうしてしまいますよね。宿題自体を換えなくてはいけませんよね。(2009.07.06 10:41:08)Re:同一漢字24字の書き練習と1セット5過程の書き練習(07/04) 2525pyontaさん こんにちは。*視点が変わるので、興味が持続できたようです。それは、丁寧さに出ていますね。単調なドリルの中にちょっと視点を変えた練習を入れれば、子どもたちは飽きずに最後までやれますね。このことはどの教科にも当てはまる大事なことですね。応援ポチしていきます。(2009.07.05 16:45:47) このブログ、ご意見・感想をお寄せ下さい。直接の返信は、していませんが、ぼくは、勉強させて戴いております。感謝です。そして、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。アマゾンで は、、漢字教育の部で、売れ行きが本日は、4位です。 国字問題研究会・漢字指導法研究会 http://members.jcom.home.ne.jp/kotoba/kokuziken-index.html こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。僕らが、作成したものです。 基本的なことが、書いてあります。この基本は、重要です。漢字指導の羅針盤のようなものです。それをもとにした実践は、本書に書かれているより、かなり進んでいますが・・・・・・。

2009.07.06

閲覧総数 1700

-

16

夕鶴の2つの読み方・学習指導要領

山も 野原も はたけも まっ白な雪でおおわれています。で始まるゆうづるの冒頭のよみについて考えてみましよう。 上記の語りで始まるこのゆうづる、次に、じいやんに着せる 太ぬうのばあやんに着せる太ぬうのちんから かん とんとんとん子どもたちの歌が 遠くから流れてきます。が、続ききます。この場面は、あたりは、雪でおおわれて、本当に静かないなかの情景です。そこに上のような子どもたちの歌が流れてくるんですね。 ここの歌ですが、ほとんどの読み聞かせで、みなさがが、歌にして読んでいますね。それは、自然にそうなってしまわせる作品の力なのでしょうね。 ところが、この歌を、普通の声であるいは、大きな声でうたっているのが多いようですね。でも、分析してみますと、<子どもたちの歌が遠くから流れてきます。>ですから、子どもたちのうた遠く流れてきます。 なんですね。 大人の声ではないのですね。ここでは、誰がを出したいですね。近くではないのですね。遠くからなのですね。ここでは、距離感を出したいですね。それから、流れてきます。なのですね。ですから、流れてくる。その声で、よみたい(うたい)たいですね。ここでは、動きですね。 これを、大人の声で、大きな声で、そこで歌っているように、歌ってしまったら、この作品のよさは、だいなしになってしまいますね。でも、どうして、このようになってしまうかですが、それは、読解が浅いからなのですね。ですから、ぼくらは、表現よみ(読み聞かせ)は、読解力が、声になって出るので、表現読みは国語科教育の極致と言っています。続きます。皆様のコメントなどから、大事なことを学ばせて戴いています今日さんです。とにかく、ご訪問ありがとうございます。それが、今日さんが書くエネルギーになります。コメントいただければ、なお、うれしいです。 このブログの応援クリックを戴けますと、なお・なお、うれしいです。それは、下記のマークです。一日、1っ回有効です。 下記の本は、研究会がまとめたものです。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。 ・・・・・・・・再録です・・・・・・・・・・・・July 2, 2006 表現よみ総合法研究会夏季アカデミー」「漢字指導法研究会」のお知らせ [ ・・・読みきかせ・表現よみ(音読・朗読) ] これは、05年8月、『表現よみ総合法研究会の夏季アカデミー』の授業報告の風景です。報告者は、子どもの心を大切にした教育をしています成瀬マリ子さん(八王子市下柚木小)でした。読み聞かせ・群読などは、表現よみ(朗読)が、基本になります。この前の教科書では、この朗読が重視され、僕等の研究会の者が、ある教科書のカリキュラム・指導書を中心になって書きました。ところが、今回の教科書では、指導要領が変わり、それが、浅くなりました。今まで見てきたように表現よみは、「文学指導の極致」と言う事がいえると思います。ですから、読み聞かせの副産物として、読解力も着く訳ですね。これからも、深めて生きたいです。よろしくお願い致します。 これは、そのアカデミーでの模擬授業です。先生方が、生徒になってする授業です。これで、先生方は、教室で、どのような授業をしたら良いか、イメージが、把握できます。授業者は、田村操さんでした。朗読のプロですが、学校教育の大切さから、小学校の教師をしていました。教師用指導書の範読などをしていました。今は、お呼びがかかると、朗読(読み聞かせ)の公演活動をしています。どうぞ、ご活用ください。このブログで読み聞かせのシリーズを始めてから、「このような教育は、受けてこなかったと言うコメントを戴きました。その通りです。ですから、このように 僕等は、自主的な研究会をしているのです。今年は、8月7日、東京都府中市「府中グリーンプラザ」で、開催されます。ご希望の方は、どうぞ。* 2008年は、8月7日(木)です。(続きます。)多くの方にお読みいただきたいので、ブログランキングに参加しています。よろしかったら、下の2つのマークのクリックをお願いします。1日1クリック、有効です。お陰さまで、1位になりました。高位になりますと、アクセスが増えるんですね。人気blogランキングへ

2008.04.24

閲覧総数 1096

-

17

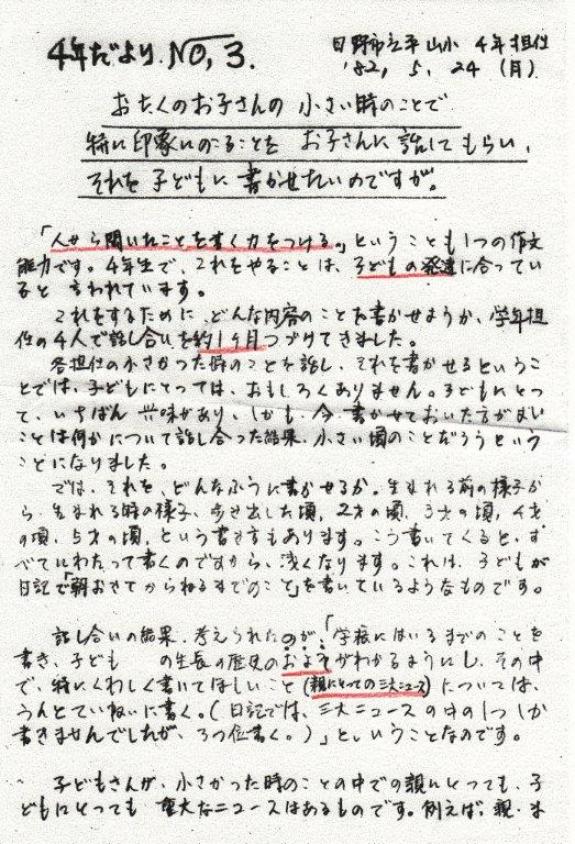

書く力をつけ、命を大事にする作文教育(生い立ちの記)<1>

以前の実践ですが、大事なことだと思いますので、ご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキン それは、小学校4年生に、<生い立ちの記>を書かせたことです。学年便りで、その意義を次のように書いています。 作文教育ですから、まず、書く力をつけることを考えました。そのことが、上の学年便りに書いてあります。 次は、命を大事にする教育を考えました。そのために、<生い立ちの記>を書かせることがいいだろうと、考えました。そのことも、上の学年便りに書いてあります。 どのようにして、書かせたか、次回はそのことを書かせて戴きます。 以上は、下記の本に出ています。『小学生の作文教育』(明治図書)1・2・3・/4・5・6年(読売教育賞賞外優秀賞 受賞)波多野完治さんから、「新しい作文教育の提案です」と言うコトバを戴きました。 残念ですが、絶版です。しかし、アマゾンの古書で売られています。* 下記にもありました。(net販売です)『小学生の作文教育』 小林喜三男・田村利樹編、明治図書、昭58、2冊渥美書房 7,350円 *** コメントをお寄せ下さい。それから、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記で、以前に書いたブログが紹介されました。漢字と 作文の実践です。 これらの 実践は、仲間・先輩の実践に学び、 さらに、それを発展させるということの繰り返しから生まれたのものです。それを取り入れることで、子どもが喜び学力がつく授業ができ、そのことに教師は、生きがいを感じるのではないでしょうか。 漢字の学習 主述の関係とテーマ性

2010.09.18

閲覧総数 1039

-

18

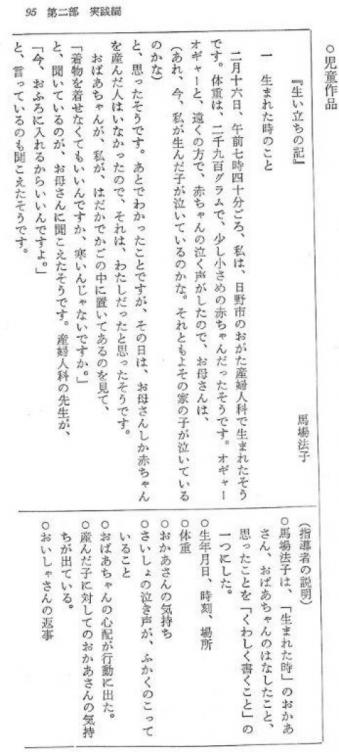

作品公開・書く力をつけ、命を大事にする作文教育(生い立ちの記)<7>

では、実際、どのような生い立ちの記が、生まれたのか、それをご紹介いたします。下記、クリックして応援して戴けますと、うれしいです。 人気blogランキン 下記は、児童作品となっていますが、書いた児童は、現在、中学3年の受験生を持っているお母さんになっています。 この先は、長いので続きます。ここに載せるので、改めて読みましたが、記述もしっかりできているなあと、思いました。クラスのほとんどの子が、このように記述できました。4年生になると、これだけ記述する力は、あるのですね。* 伝聞(人から聞いた話)は、「・・・・・・だそうです」、自分の判断は「・・・・・・ました」と、記述することを児童と申し合わせました。それを、使い分けていますね。(3年生から、普段、日記を書かせていましたので、書く力は、着いていたのでしょう。)それから、やっぱり、この課題で、書かせておいてよかったなあと感じました。人生のいい記録になるからです。 以上は、下記の本に出ています。『小学生の作文教育』(明治図書)1・2・3・/4・5・6年(読売教育賞賞外優秀賞 受賞)波多野完治さんから、「新しい作文教育の提案です」と言うコトバを戴きました。 残念ですが、絶版です。しかし、アマゾンの古書で売られています。* 下記にもありました。(net販売です)『小学生の作文教育』 小林喜三男・田村利樹編、明治図書、昭58、2冊渥美書房 7,350円 *** コメントをお寄せ下さい。それから、下のマークをクリックして応援して、下さると有り難いです。 人気blogランキングへ 下記で、以前に書いたブログが紹介されました。漢字と 作文の実践です。 これらの 実践は、仲間・先輩の実践に学び、 さらに、それを発展させるということの繰り返しから生まれたのものです。それを取り入れることで、子どもが喜び学力がつく授業ができ、そのことに教師は、生きがいを感じるのではないでしょうか。 漢字の学習 主述の関係とテーマ性

2010.10.04

閲覧総数 2187

-

19

送り仮名で迷った時(4)とつるバラ

送りがな、大人でも迷う事がありますね。僕も何度も、何度もありました。そんな時は、辞書を引いたり、考えたり、・・・です。でも、辞書が側にない時がありますね。そんな時に備えて、ここで、基本的なことを、頭に入れておくと、都合が良いですよね。例えば、「かきます。」は、A 書きます。B 書ます。C 書す。の、どれが、正しいのかと、聞かれた時、さて、どうするかです。これは、昨日の、子どもの発表にあったように、機関車を探してみる。次に客車を考える。というふうにしたらどうでしょう。その為に次のように書くの使われ方(これを活用と言いましたね)を書いてみるといいですね。これは、書かない。書きます。書くとき書けば書こうとなりますね。機関車は、書・かで客車は、・かない。・きます。・くとき・けば・こうとなりますね。それにしても、ここでの機関車というのは、その漢字の読みですね。とすると、その漢字のよみを覚える事が、大切なのですね。これまで、4回にわたって、送りがなについて、考えてきました。送り仮名は、ここで、ひとまず、終わります。本日のブログの内容を応援してくださる方は、下のマーク、ボッチとクリックをして戴けるとうれしいです。一日、1クリック、有効です。もう、1つ、あるのですが。人気blogランキングへ * この事については、下記の本で詳しいです。『子供が変わる漢字指導』(田村利樹 乗木養一 紺屋冨夫)2002発刊 1200円下町人間総合研究所 TEL 03-3876-4779これは、netでは、購入できません。直接、TELしてみてください。 ・・・・・・・・・・・我が家の庭のフエンス側に蔓バラが咲き出しました。これには、アブラムシが、すぐ付きますので、消毒をします。それと、緑色で、5~6ミリほどの小さい虫が、大量発生します。2~3日で、葉を全部、食われてしまいます。繁殖力が旺盛ですので、1っ匹、見つけたら、すぐ、防除です。子どもも、その時、その場で対応し、指導することが重要な事は、、バラ育てと同じですね。それには、先生方にその時間ガ、必要ですね。昔のように先生を敬いましょうとは言いませんが、元気で勤められる条件を作ってあげて欲しいですね。

2007.05.07

閲覧総数 665

-

20

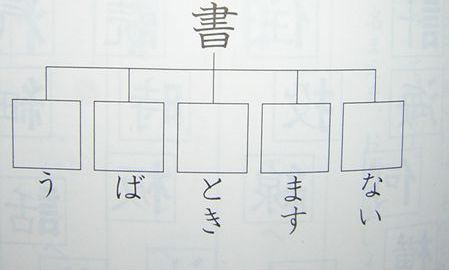

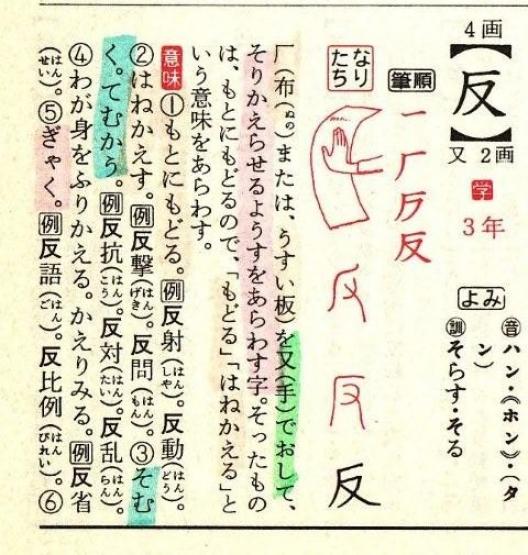

勉強ができるようになる漢字の指導

漢字の意味は、放っておいても、本を読んりすれば、自然の身に着くものだという考えをしている方もおります。これを、僕らは、経験主義とよんでいます。今までの教育は、だいたいこのようなものでした。だから、抽象という漢字の意味が、大学を出たり、社会人になって分かったりということが、多かったのです。でも、そうではなく、小学校からきちんと指導をすれば、子供は、ちゃんと分かるのですね。そのことが、昨日のブログで実証されたと思います。その続きです。 これは、このブログの応援のクリックマークです。ご面倒でしょうが、クリックして応援 戴けますと、うれしいです。反、これも、学習で出てくる重要な漢字ですね。この漢字の意味をしっかり、学習しておくと、これからの学習で使えますね。実際に見てみましよう。 (例解学習漢字辞典・藤堂明保編 ・小学館)この辞書では、成り立ちが書いてあります。その成り立ちを説明すると、子供は、納得します。そして、それが、この漢字の意味理解につながりますね。この漢字には、辞書にあるようにいくつかの意味があります。そのいくつかの意味のそれぞれについて、文を作り、発表し合います。 上記は、3年生が作った文です。次は、別の意味で作った文です。 次も、別の意味で作った文です。 このようにして、文を作りますと、反の意味がいくつかあることを知り、これから、この反が使われた漢字語では、どの意味でつかわれているか、注意をするのではないでしょうか。 さて、次は、東京の教育についてです。『ひとなす』(東京の教育を考える校長・教頭経験者の会)会報NO2からの抜粋です。 退職しても、教育のことが心配で、このようなことを会を作って、がんばっているのですね。頭が下がります。* この記事に対するコメントなどお寄せください。また、参考になったなあと、お感じになりましたら、下のマークのクリックして下さると有り難いです。それが、応援になり、元気になります。一日、1回有効です。ご面倒でも、よろしくお願いいたします。 人気blogランキングへ 下記の本は、漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。上の意見を詳しく書いています。* こちらは、1字・1字の指導の練習帖です。1年~6年生まであります。

2008.10.19

閲覧総数 532

-

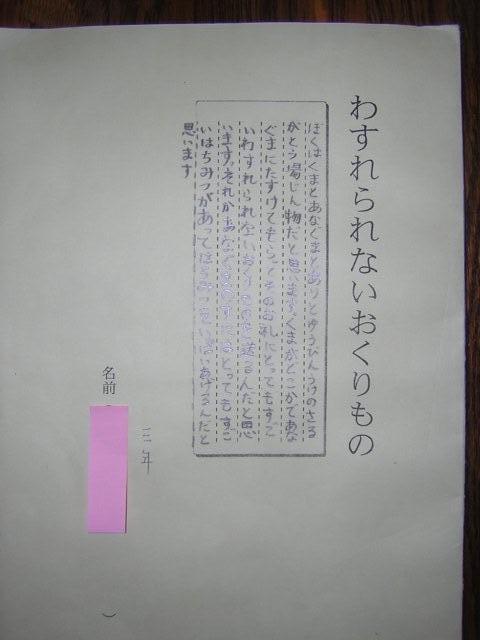

21

花まるをもらったら

花丸を1つ、あげたら、次回の書きこみの内容が、急に良くなり、真剣になった例をご紹介いたします。題材は、『忘れられないおくりもの』(3年生)です。この物語は、みんなに慕われ愛されている「あなぐまさん」と、友達である森の動物との心の触れ合いが描かれています。読む人は、アナグマの優しさと知恵や工夫に関心しながら読み、あなぐまの死を悲しみます。しかし、森の動物たちの心に、あなぐまのくれた知恵や思い出が「わすれられないおくりもの」として残ったことで、読者は、あったかい気持ちで読み終えることができる物語です。次は、その『忘れられないおくりもの』の題名読みです。これは、その題名から、物語の展開を想像させて、一人一人書かせます。 この子は、この題名から、上のような内容を想像して、書きました。この題名から想像して、書く欄を、作っておきます。 割合、よかった内容に書き込みがあったので、この日の書き込みに花丸をひとつあげました。 すると、翌日の書き込みは、急に良くなり、真剣になりました。「子どもは、良かったことが、ほめられると、それがきっかけで、急に、真剣になるんですね。」」とその先生は、話していました。 本日のこのブログ、賛同された方は、下のマークのクリックして下さると、うれしいです。 下記の本は、研究会がまとめたものです。上記の内容が、子どもとの実践で、詳しく書かれています。絵をクリックしますと、本の概略が分かります。そして、楽天での購入の仕方も分かります。尚、本書は、1~6年まで、各学年あります。各学年の教科書教材の授業報告があり、子どもと教師の表現よみが、CDに入っています。 http://plaza.rakuten.co.jp/moriheikou/diary/200712160000/「お話しの力」 * 16日から、19日まで、都合で、更新・返信・訪問ができませんでした。

2008.02.19

閲覧総数 576

-

22

『モチモチの木』を子どもがどう読解したか、表現よみを導入する意義・原発は、即時停止を

読解して、表現よみをすると、どのような効果があるのでしょうか。それを実践で見てみます。 下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ 本日の読解して表現よみを入れる個所は下記です。 下記が、井出和佳子先生(啓明学園初等科)の指導(左欄)と子どもの発表(右側)です。 ここでは、「ま、豆太、しんぺいすんな。じさまは、じさまは、ちよつ とはらがいてえだけだ。」 のところを表現よみさせていますね。これは、部分表現よみです。こうして、声に出すと、64歳の精悍なじさまの声豆太に心配かけたくないじさまの声腹が痛くでしょうがないじさまの声で表現しないとウソよみになってしまいますね。 そのような声で表現すると、耳に内容が伝わってきます。ですから、耳(感性)で理解するというわけです。ここに表現よみを導入する意義があるのですね。 それから、このような表現には、ちゃんとした読解が必要ですね。ちゃんとした読解をしなければならない訳です。だから、表現よみ導入は、読解が深まるという意義があるのですね。このような読解深めの考えをもとに会は、表現よみの導入を研究してきました。* ただ、ここで、授業者に注文をつけるとすると、1の<豆太は真夜中に・・・・・・・から、4の<むちゅうでしがみつこうとしたが、じさまはいない。>までを、教師がよんで、その後に5「ま、豆太、しんぺいすんな。じさまは、じさまは、・・・・・>の表現よみを子どもにさせた方が良かったでしょね。そこだけの表現よみって、気分が作りにくいですよね。この記事は、参考になった方は、 下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ * ご訪問・コメントありがとうございます。そのコメントは、次の更新に生かさせて戴きます。 * 原発の即時停止を 表現よみ総合法教育研究会http://hyoukyouken.gooside.com/ 下記は、僕らの研究会員が、まとめたもので、上記のことが具体的に記述されています。(1年~6年・ルック刊)

2011.05.08

閲覧総数 1069

-

23

どうしてもちゃんと理解させたい漢字語(熟語)の組み立て(構造)・原発は即時停止を

1字の漢字と1字の漢字を合わせると漢字語(熟語)ができますね。この漢字語(熟語)の組み立てを分析すると次の5つにまとめられます。(ある教科書の引用です。) 1は、上の漢字が下の漢字の主語になっていますね。2は、上の漢字が下の漢字を修飾(くわしくする)していますね。3は、上の漢字と下の漢字が深く関係がありますね。4は、上の漢字が動作を表し、下の漢字がその動作の対象にっていますね。5は、上の漢字が下の漢字の意味を打ち消していますね。 こういうポイントは、常掲しておくと、それを見ては自分で整理するので、頭に入りやすいですね。 こういうことは、年を重ね、経験を繰り返すと、だんだん、分かってくることです。しかし、小学校で、その学年に応じて指導しておくと、漢字語の理解がしやすくなるのではないでしょうか。漢字語を10回書くというような指導だけではなく、このような指導入れましたら、子どもは、喜んでいました。 この記事は、重要だと、お思いになった方は、 下記のマークをクリックして戴けますとうれしいです。 人気blogランキングへ * ご訪問・コメントありがとうございます。そのコメントは、次の更新に生かさせて戴きます。 * ご訪問・コメントありがとうございます。そのコメントは、次の更新に生かさせて戴きます。 * 原発の即時停止を次は、僕らの研究会で作成した1字・1字の指導の練習帖です。 1年~6年生まであります。 下記の本は、僕らがまとめた漢字教育のあるべき姿と実践を載せています。

2011.06.12

閲覧総数 2760