たまたま観たTVのドキュメンタリー番組。

主人公は、大阪府在住の84歳の女性。

2歳で母親を亡くし養女に出され、7歳から子守りをしていたので、学校に行けなかった。

彼女は、『字』の読み書きが出来ないために、様々な苦い経験をしている。

そして、60歳から『ひらがな』を習い始めたのである。

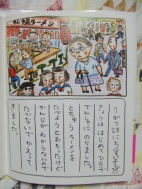

彼女をモデルにした絵本『ひらがなにっき』は、小学校の授業にも使われていた。

ある小学校が彼女を招いての特別授業の場面。

「文字が読めなかった時は、何かの集まりがあっても隅っこにいましたが、

今ではすこ~し、中ほどまで行けるようになりました。」

文字が読めない、書けないことは、とても悔しい思いをするのだと経験談を語る。

普段ならば、やんちゃであろう子供たちは優しい眼差しで真剣に話を聞いている。

「今、一番書きたい文字は何ですか?」の子供たちの質問に、しばし沈黙の後、

「母・・・という漢字。」と、応え、皆の見ている前で黒板に初めて『母』と書いた彼女。

家に帰ってからも、小学1年生が使うようなマス目のノートに丁寧に『母』と、何度も書いておられた。

最後に一人々と握手しながら、「たくさん勉強して下さい。」と、言う彼女に、

子供たちは、「ありがとうございました。」と、両手で握り返していた。

この本、人気があるようでネット書店でかれこれ2週間待ち。(今は、在庫があるみたい)

これから文字を習う子はもちろん、上級生や大人でも「何かを得る本」だと思う。

是非、読んでみてほしいなあ。

習った『ひらがな』が逃げないように、手に書いてぐっと握り締めて帰る姿。

駅の落書きを見て、

「なにかんがえてるんやろね。だいじな かわいい じ つこて

ひとのわるぐちかいて ばち あたりまっせ」

彼女の『文字』を大切に思う心が、ひしひしと伝わる。

改めて「はて?私は文字を大事に使っていたであろうか。」と、考えさせられた。

それと、幾つになっても・・・やる気さえあれば勉強はできるのだと再認識した。

絵本を読み終えて高校時代を思い出した。

手話に興味を持ち、習っていた頃のこと。

休憩時間に一人の女性が急に机を叩いたのだ。

その人は、難聴でかすかに音は聞こえるが、言葉が上手く話せない手話講師。

私を含めた数人が、乱暴な言葉で大笑いしていたのだ。

乱暴な言葉とは、当時の高校生が使っていた流行語というべきか。

体を震わせ泣きそうな顔で、手話を交えた小さな声で彼女が言った。

「どうして言葉を大切にしないのですか。」

当時の私たちにとっては、普通の会話だったので彼女の言葉の意味がわからなかった。

『文字』や『言葉』は、時として『凶器』にさえなり得る。

今のところ、文字の読み書きや言葉が聞こえ話せる私だが、

いつ何時、自分の世界から消えてしまうかもしれない『大事な宝』なのかもしれない。

実際に、姑さんは視力が弱くなり、文字の読み書きが不便だし、

実家の両親も70歳になったら、耳がだいぶ遠くなったようだ。

体調を崩した時、『当たり前・普通』のことなど、この世には一つも無いと実感したはずなのに、ついつい忘れてしまう。

日々『丁寧に生きる』事の大切さを、教えてくれた絵本に感謝。

PR