全351件 (351件中 1-50件目)

-

3枚のフェルメールをじっくりと。「フェルメールからのラブレター展」を更新しました!

まだBunkamuraザ・ミュージアムで開催中の「フェルメールからのラブレター展」について書いてみました。詳細は、別ブログ「紺洲堂のKATTE生活」で3枚のフェルメールをじっくりと。「フェルメールからのラブレター展」 という記事にまとめております!これは鉄板。行かなきゃ損だと思う展覧会でした。詳細は、また別ブログにて。紺洲

2012.02.26

コメント(0)

-

ただひたすらの狂気。松井冬子「世界中の子と友達になれる」展 を更新しました!

まだ横浜美術館で開催中の松井冬子「世界中の子と友達になれる」展について書いてみました。詳細は、別ブログ「紺洲堂のKATTE生活」でただひたすらの狂気。松井冬子「世界中の子と友達になれる」展 という記事にまとめております!これは、ゾクゾクくる展覧会でした。ただ、見る方も体力を使いますよ。紺洲

2012.02.19

コメント(0)

-

目の付けどころの勝利「ぬぐ絵画」 を更新しました!

ちょっと古いので恐縮ですが、東京国立近代美術館の「ぬぐ絵画」展を見てきました。もう会期も終わっているのが難点ですが・・・。詳細は、別ブログ「紺洲堂のKATTE生活」で目の付けどころの勝利「ぬぐ絵画」 という記事にまとめております!これは、素晴らしい展覧会でした。紺洲

2012.02.09

コメント(0)

-

これはどえらい展覧会「北京故宮博物院200選」

上野の東京国立博物館に行ってきました!詳細は、別ブログ「紺洲堂のKATTE生活」でこれはどえらい展覧会「北京故宮博物院200選」 という記事にまとめております!もう今週で「清明上河図」という大作の公開が終わってしまいますね。かなり混んでいた展覧会ですが、味わい深い展示品が多い展覧会でした。書画に関心があるかたは、お見逃しなく!紺洲

2012.01.22

コメント(0)

-

現代日本をつくった建築を「メタボリズム」で俯瞰する「メタボリズムの未来都市」展

新年、明けましておめでとうございます!昨年も、いろいろと美術展に行ったのですが、ほとんど何も更新できず・・・。ぼちぼちと更新していこうと思っていますが、新年初は森美術館の「メタボリズムの未来都市展 戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」です。詳細は、別ブログ「紺洲堂のKATTE生活」で「現代日本をつくった建築を「メタボリズム」で俯瞰する「メタボリズムの未来都市」展という記事にまとめております!これは、かなり見応えのある展覧会でした。それでは、今年もよろしくお願いいたします。紺洲

2012.01.06

コメント(0)

-

ちょっと記事を移動させていこうかと

もうそろそろ2011年も終わりに近づいてきましたね。 実は、今年も色々な場所に行っていたのですが、結局あまり更新していませんでしたね・・・。 これから、ちょっと年末年始にかけてたまっていた物を備忘録的に上げていこうかと思います。 あと、記事は主に楽天から忍者ブログの方にシフトしていこうかと思っています。理由は簡単。楽天ブログだと、アクセスログが全く分からないからです。これでは、何がよいのか悪いのか分からず、致命的。 今までは使い慣れていたのと簡単なので我慢していたのですが、少しずつ忍者ブログの方に新作記事をシフトさせ、楽天ブログで平行し更新情報載せていく、という方式にしていきたいと思っています。それでは、忍者ブログの「紺洲堂のKATTE生活」にてお会いしましょう!

2011.12.26

コメント(0)

-

[KATTE生活] 「名作の中の地球環境史」 について更新しました

先日読んだ、「名作の中の地球環境史」 という本が面白かったので、「紺洲堂のKATTE生活」にレビューを載せておきました。よかったら、ぜひ。【送料無料】名作の中の地球環境史

2011.07.28

コメント(0)

-

「相田みつを美術館」は美術館じゃない!

「相田みつを美術館」は美術館じゃない!では、何か?私は、ヒーリングスポットだと思いました。でも、これだけ「美術館」という場所の定義を変えた美術館は今まで見たことがありません。ダテに都心の一等地で15年間も「営業」していません。こりゃ、脱帽です。都築響一氏がプッシュするわけです。展示の内容は、文字通り、日本一有名な書家である「人間だもの」でおなじみの、相田みつをの作品を展示してあるわけです。あまり意外性があるわけでもありません。あまりに人口に膾炙しすぎている内容ですし、特別、胸を抉るような感動があるわけでもありません。でも、お客さんは結構、入っている。でも、はっきり言ってスゴい。何がスゴいのか?アーチストの個人名を冠した美術館は、そのアーチストの作品を、どう展示するかしか選択できるオプションはありません。企画展も難しい。もちろん、若手の作品を展示したりもできるでしょうけど、「相田みつをの作品を展示する」ための美術館である以上、非常に難しい。時々、「みつを」がブームになるかもしれないけれども、それに頼っていては何年も続かないでしょう。作品は限定されるけれども、飽きられない工夫をする余地は少ない。この条件をうまく回避してビジネスモデルを作るために、「美術館」というよりも、「都会に住んでいる人の癒しスポット」と「観光スポット」の両方の要素をうまく取り込んでいくことで入館者を確保しているように見えました。「ヒーリングスポット」として都会のリピーターが増えれば増えるほど、新規の設備投資はかかりません。居心地がよく、ときどき楽しめるような変化さえつければいいんですから。なので、「相田みつを」の作品が増えない分は、プロジェクターを使った「インタラクティブアート」を展示したり、休憩したりできるスペース、リーズナブルな価格帯のカフェを用意しています。ぶっちゃけ、相田みつをの作品を見ても、あまり感慨は受けなかったです。ですが、時々、ドキッとするような事が書いてある。素直な心が、そのままゴロっと置かれている。そこが、悩み多き都会人の琴線に触れるのではないかと思うのです。また、もう一つのセグメントの観光客。有楽町の国際フォーラムで開かれる各種のイベントで集まってくる人たちの「ついで」も見込めますし、銀座観光のついでにも寄れる抜群の立地。そして相田みつをの知名度。彼らに対してはミュージアムショップを充実させておくことで、顧客単価を上げ、ビジネスに繋げているように思います(そこでおみやげを買って貰って、地元で配ってもらえれば、さらなる宣伝効果も期待できるでしょう)これは面白い。あと、肝心の展示内容ですね。私が知らなかったのは、相田みつをが、かなり熱心な仏教徒だったこと。彼の書のベースには、仏教の影響があったのですね。展示で知りました。おそらく、それも不思議なヒーリング効果の秘密なんじゃないかな、と思います。美術品としての力や価値では、どうしても大画家の作品には劣ります。ただ、気構えなく、老若男女、誰でも見られる間口の広さはある。そうした展示作品の内容を生かしながら、コレクションをすでに保有しており新規投資が少ない分を立地に充てて集客する。「美術館」を「ヒーリングスポット」と感じられる、居心地の良い空間設計。「相田みつをグッズ」を集めたミュージアムショップ。これは、かなり恐ろしいスポットです。ビジネスとして見ても、けっこう学ぶべきところのある美術館でした。

2011.07.25

コメント(0)

-

[夏休みに行きたい]豊島美術館は、唯一無二のアート空間だ!

たとえば、東京の「原美術館」や金沢の「21世紀美術館」などにも、その建物と不可分になっているパーマネントコレクションという物はあります。つまり、その場所に行かなければ見れない作品ですね。でも、建築物そのものが作品になっていて、鑑賞者が中に入って体験しなければならないという意味で、瀬戸内海の豊島美術館こそが「建物内不可分パーマネントコレクション」の究極ではないでしょうか。ここに行かなければ絶対に味わえない、究極の町おこしアートですよ、これは。どうしてか?1.あまり交通の便の良くない場所に「わざわざ」行かなければ見られない2.その時々で全然別の表情を見せるつまり、豊島美術館で重要なのは「見に行くという時間を楽しめる」「一度見ただけでは終わらない」という演出があることなのです。瀬戸内海を渡って、自転車・徒歩などで山の上まで登る。しかも、作品の見せる表情は「そのときにしか見られない」もののわけですから、他の表情が見たければ、何度か通うしかない。雨の日に入ったら、また違うでしょうね。雨音と中の音が聞こえるでしょうし。これからは蝉の鳴き声が入ってきて、また別の味わいを見せるかもしれない。豊島美術館は、SANAAの西沢立衛さんが設計したもので、白一色の「宇宙的」なデザイン。コンクリートの美しい建物です。中にはいると、少しの音もよく響く。ほんの少し動いただけの衣擦れが、部屋全体に響き渡る。そして、ぽっかり空いた穴から、そとの青々とした緑が見える。そして床面には・・・・・夏休みに、是非とも行ってみたい場所であります。コンクリート打ちっぱなしの部屋の中、涼しいんでしょうねぇ【送料無料】直島瀬戸内ア-トの楽園

2011.07.24

コメント(0)

-

《~11/08/21》フレンチ・ウィンドウから見える、現代美術のフランス。

これは、ぜひともチェックしておきたい現代美術の展覧会です。現在、森美術館で開催されている「フレンチ・ウィンドウ展」です。レディメイドで現代美術に大きな影響を与えた、マルセル・デュシャンの名前を冠した「マルセル・デュシャン賞」の受賞作品を展示した物なのですが、なかなか気が利いた展覧会になっています。この賞が出来てからまだ10年少々。にも関わらず、この豊かさといったら!どの作家も興味深いので、この展覧会の欠点は「一人一人の作品の展示量が少ない」といったところでしょうか。一点一点のコンセプトが際だっているので、まともに見ると、結構時間がかかります。なので、今回は個人的に一番ツボだった作家をご紹介。フィリップ・ラメット(Philoppe Ramette)という作家の写真作品。断崖絶壁のような場所から彼が見下ろしているのは、パリの街?実は、ビルの屋上に寝そべっている写真を回転させると、まるで眼下に広がるパリの街を見下ろしているような不思議な形になります。そのほかにも、空中に浮かんだり海の上を歩いたり。とてもシュールで不思議な感覚の世界を「実写」(合成ではなく)で実現しています。ルネ・マグリットのようにも見えますが、極めて詩的。まるで全く違う世界の出来事のように見えるのですが、これは実際に様々なトリックを用いて写真を撮っているので、いわゆる「フォトショ」ではないんです。他にも、ミシュランのキャラクター「ビバンダム」が黒くなっているブリュノ・ペナド《無題、大きな一つの世界》そもそも、タイヤのチューブは黒いですよね。白いキャラクターよりも黒いキャラクターのほうが、自然といえば自然。また、フランス国内にアフリカ系の住民も多く、サッカーのワールドカップでのフランス代表は、ほとんどがアフリカ系となるほど。そうした社会環境で、あえて「大きな一つの世界」と書かれた「黒人の」ビバンダム。ユーモアに溢れていますよね。「こんなん、あってもいいじゃん。こっちも普通じゃん!」って感じでした。そして最後には、「フランスのアートコレクターのアパルトマン」を再現したコーナーもあります。選考にアートコレクターも関わっているというデュシャン賞らしい演出ですね。アートと生活が共にある環境が、次世代のアートを育てるということなんでしょうね。また、このカタログは絶対に買っておくべきです。どうしてか?それは、展示されていない作品も併せて見られる上に、ポンピドゥーセンターでの展示風景も紹介してあります。出展している作品数が少ないのは、カタログで補ってください、ということなのかもしれませんが・・・・オススメ度 :☆☆☆☆☆面白ポイント :とにかく、多様で豊かなフランス現代美術が凝縮されている。見ていて全く飽きないですこんな人にお勧め :現代美術好きにはもちろん、それほど見たことがない人でも、十分に楽しめる作品が多いと思います。いい「入門編」になると思いますよ【送料無料】フレンチ・ウィンドウ

2011.07.23

コメント(0)

-

「NS_CONCEPT 坂井直樹展」が提案した、時計のカタチ

表参道のGYREの3F(MoMA Storeの隣)で開催されている「NS_CONCEPT 坂井直樹展」を見に行ってきました。坂井さんは、「コンセプター」として日産「Beー1」「Pao」などのデザインに関わった方で、今は慶應義塾大学主難藤沢キャンパス(SFC)で教授もされています。今回発表されたのは、セイコーから世界で1000本限定で発売される腕時計「ブライツ アナンタ NS_CONCEPT」という製品。8月発売予定だそうです。【NUTS】【8月28日より順次出荷予定】【送料無料】【20%OFF】SEIKO BRIGHTZ Ananta 自動巻腕時計NS_CONCEPT WATCH坂井直樹コラボモデル(世界限定1000本)会場は、極めてシンプルにまとまっておりまして、実際の時計やその写真以外は、坂井さんの今までの作品のパネル、クルマの模型、杖などが展示されております。そして、壁には「戦友」であるデザイナーの山中俊治さんの解説文、チームラボの映像と、なかなか豪華な陣容になっております。チームラボの映像作品は、坂井さんが撮った写真(いわば、彼が見た風景)を編集した映像作品になっており、いわば今セプターの「インプット」が追体験できる、といった趣向です。会場内はトークショーが出来るように片づけられていましたが、もっと展示があってもよかったかもしれません。さて、実際の腕時計ですが、小さい中にも、かなりこだわりが見えます。何と言っても特徴なのは、デザインコンセプトである「透過された時」を具現化させた、両面がシースルーになっているところでしょう。おそらく装着すると肌が時計の下に見えるようになっているのだと思います。そして、皮膚の上に別の空間があって、まるでメカが宙に浮いているように見えるのだと思います(実際、着けてみることはできないので、分からなかったのですが)そのほかにも、刀の鍔をモチーフにしたり、時計のリュウズに他のNS_CONCEPTの最初のモデルである「杖」のモチーフを使ったり、時計の小さいボディの中に、様々な仕掛けが盛り込まれている、とても面白い作品に仕上がっておりました。ところで、このNS_CONCEPTというブランドですが、そのコンセプト自体も挑戦的です。「目指すのは、一瞬×永遠、複雑性、両義性や超和風+超洋風などの相反する価値観を同時に実現する次世代デザイン」本来ならば対立概念であったり、ベクトルの両極端にあるようなものを、一つの世界観の中に編集して同居させる。これは、かなりの力業です。ただ、この時計を見てみると、混ぜて1+1をするというよりも、2面性を持たせながら、どちらにも解釈できる新しい形を生み出すということなのかなあ、と思うのです。ある時は力強く。ある時は繊細に。持っている人の状態や気分によって、新しい解釈・新しい顔が見える。そんな腕時計のように感じました。これは、たとえば「ジャングルの中を探検している風」にデザインされた「PAO」のように、一つのコンセプトでカッチリと固めてしまうのではなく、清濁併せ呑むような「大人の余裕」でデザインされた腕時計だと思いました。いやあ・・・・欲しいですね。

2011.07.22

コメント(0)

-

[KATTE生活] 「建築のハノイ」について更新しました

いやあ、暑い日が続きますね!ところで、先日読んだ、「建築のハノイ」という本が面白かったので、「紺洲堂のKATTE生活」にレビューを載せておきました。よかったら、ぜひ。【送料無料】建築のハノイ

2011.07.13

コメント(0)

-

[終了済]いよっ!日本一! 写楽[特別展]ほどじっくり見られる写楽はない。

東日本大震災の影響で会期が変更になりましたが、東京国立博物館で開催されておりました「写楽[特別展]」です。会期が1ヶ月少々しかないのが残念でしたが、これは近年稀に見る、見ごたえのある個展で、「特別展」とワザワザ銘打つにふさわしい内容であったと思います。なぜか?私は、主にこの2つが良かったと思います。1.世界中のコレクションから作品を集めて展示した 版画なので、同じ絵は各地に保存されているのですが、 その保存状態や色が違うわけです。 東京国立博物館に所蔵されているもの、海外の美術館の コレクション、ポスターなどで見たことのある色。 どれも、微妙に違うんですね。 それを、いろいろと見比べられます。 また、同じ作品を複数枚揃えることで、「違う文脈」で紹介する コーナーに一つの作品を再登場させることが出来ます。 違う版があるからこそできる芸当ですね。 といったこともしておりました。 これは、まさに版画ならではでした。2.当時の「役者絵」の文脈で紹介した 写楽「以前」(勝川春章など)「以後」(歌川豊国)、 さらに出版元であった蔦屋重三郎の手がけた浮世絵などを 丹念に紹介していました。 「写楽」の舞台が時代的に用意されつつある一方で、 そのダイナミックで独創的なフォルムが、当時、とても 鮮烈だったのが分かりますね。実際、写楽といえば、第一期の「大首絵」が出てくることがほとんどだと思います。【送料無料】東洲斎写楽ですが、大首絵以降の第二期以降も第一期ほどでは無いにせよ出版しております。だんだんとトーンが変わっていき、人気も下降気味になっていくという浮世絵界の「一発屋」のような感じですが、第二期の役者の全身像を描いた役者絵も、意外と面白い。立ち振る舞い、決めポーズに躍動感がある。「決め」ています。これは、言い換えると「見ている人がマネをしたくなるか」ということになるんじゃないかと。全身像であっても、写楽ならではの「真似したくなる」ような決めポーズが描かれております。でも、やはり第一期のようなデフォルメと、顔・首などの上半身と手だけで全体を想像させるような構図には、敵わないんですよね・・・。それが残念。全身像になると顔の迫力が薄れますし、顔と手のコントラストが無くなってしまうんですよね。なんで、こんな感じになってしまうのか分かりませんが・・・。結局、写楽は正体不明の「謎の絵師」なので、背景など詳しいことは分からないわけですが、これは謎を洞察したくなるわけですよね・・・。大規模な「里帰り展」でしたが、じっくりと全作品を見ることができる、まさに「特別展」にふさわしい内容でした。

2011.07.12

コメント(0)

-

Chim↑Pomのちょい足しアートがアップデートした岡本太郎

もう終わって久しいですが、清澄白河の無人島プロダクションで開かれておりました、Chim↑Pomの展覧会「REAL TIMES」に行ってきました。今回は、彼らが福島第一原発の事故をうけて行った、渋谷駅に展示してある岡本太郎作「明日の神話」に爆発する福島原発の絵を「ちょい足し」してきた作品をメインに行われた個展です。(そう言えば、7月4日に書類送検されたそうです)この「ちょい足しアート」の第一報のニュースを聞いたときに、やるなあと思ったのですが、実際に個展を見たことで、ますます「やるなあ」という感感想が強くなりました。渋谷駅の「明日の神話」は、すっかり馴染んでしまって、原発が爆発するような時代であっても見ている人にナイフを突きつけるようなアバンギャルドが薄れていると思うんです。それは、岡本太郎の作品自体の問題というよりも、受け止めている私たちの方が鈍くなってしまっていることが原因だと思うのです。つまり、受け手である私たちが「明日の神話」にも「原発事故の状況」にも「慣れてしまっている、もしくは正面からうけとめられないでいる」ことを、彼らのちょい足しアートが、まざまざと浮かび上がらせたと思っています。明日の神話自体にも、当時話題になっていた第五福竜丸の事件がモチーフになっている、極めて「今日的」な作品であったと思います。ですが、冷戦も遠のき、私たちの感覚としては、こうした末世的な世界についてのリアリティが薄れてきました。いわば、作品は漂白され、作者である岡本太郎は「国民的な作家」という見方をされて、ちっとも顰蹙を買うような、爆弾をぶつけるような勢いがない。ぶつけられたほうが、逆に有難がられるような雰囲気も感じます。Chim↑Pomの作品は、そうした状況を含めて、いっきに「明日の神話」を現代の状況までアップデートさせ、現在を生きる私たちに突きつけた「ちょい足しアート」なのであって、売名のために絵を足しただけであると捉えたり、ましてや軽犯罪法みたいな微罪で書類送検されたからダメという話でもないな、と思ったのです(ま、彼らはねらっていたと思いますけど)。「この作品を、岡本太郎が見たら~」というのは、思考実験としては面白いと思いますが、じゃあ、実際に岡本太郎や敏子さんがご存命で否定的な意見を言っていたら、どうするんだよ、と。ダメって言ったら、「ダメ派」に転向するのかと。私は、正直に言って、これほどリアルタイムに時代にコミットしているアートはないと思います。もし、岡本太郎が否定したとしても、積極的に肯定したい。そして、彼らのように体を張って、この状況に立ち向かっているか自問させられました。体を張って原発事故に立ち向かい、だんだん目を背け始めた世間に対して挑戦しているアートとして、「明日の神話」をアップデートさせた、素晴らしい作品だです。この作品を「リアルタイム」で見られたことは、何事にも代えがたい体験でした。【送料無料】岡本太郎「明日の神話」修復960日間の記録

2011.07.11

コメント(0)

-

《~11/08/21》もてなす悦び展@三菱一号館美術館

いやあ、連日暑いですねえ。東京。丸の内にあります「ブリックスクエア」でも、クールミストが吹かれていました。今回は、三菱一号館美術館で開催されております「もてなす悦び?ジャポニスムのうつわで愉しむお茶会」にやってきました。19世紀の後半、パリやロンドン、ニューヨークで新興富裕層が台頭する中、日本風のジャポニスムが大ブームになりました。そこでは、お金持ち同士で午後の社交の場として招き招かれティーパーティーを開催していたそうです。そこで珍しがられ、「あ、ちょっといい趣味ね」なんて見られていたのが、エキゾチックな日本風のティーセットやガラス工芸・・・・ティファニー、ミントン、ロイヤルウースターなどの欧米の高級食器メーカーが、こぞって新興富裕層の新しい習慣のために、様々なジャポニスムのテーブルウェアを発売していました。展覧会の全体を振り返って思うのは、やはり「意匠」としての日本風が美術工芸の新製品の中に取り込まれていった過程が、よく理解できたということです。それまでの国王や貴族といった「本物のお金持ち」も日本の磁器を集めておりました。江戸時代に輸出された有田焼などが珍重され、それを見て欧州の名窯が次々に作られた、というのは有名な話。ですが、今回出展されているのは、どちらかというと近代消費社会の黎明期において、「小金持ち」の消費するアイコンとして日本風が取り入れられたものですので、ちょっと違うのです。きっと、お金持ち同士で珍しいものや流行最先端のものを見栄で見せつけるときの、いい調味料だったのかな、と思います。ちょうど開国するかしないかの時期で、新しく発見された国。パリ万博に出展した神秘の国。それだけでも、ちょっとした最先端な感じがしますよね。会場の中では、特に、当時の茶会を再現してテーブルウェアを展示しているところは、いいですね。実際に使われていた食器ですから、ケースの中だけでなく、こうした「生きた展示」があるのはうれしいです。また、最初の部屋が涼やかな「朝顔」から始まっているのも、外の暑さから展覧会の世界へトリップさせる、とてもよい構成だと思いました。一点一点は非常に小粒ですが、ウィンドーショッピング的なノリで食器や雑貨を見るのには非常に良い、肩の凝らない展覧会だったと思います(会場も女性が多かったですし)これらの作品は、ニューヨーク在住のジョン&ミヨコ・ウンノ=デイヴィー夫妻のコレクションだったものを、三菱一号館美術館で収蔵したものということです。いい趣味です。(蛇足)このジャポニスムのブームの背景には、おそらく、それまでの西欧とは「違う文脈」である、ということが大きな影響だったのかな、と。いわば、それまでの西欧的な「高級」は、貴族とか本物の「名門」のためのもので、「日本風」は、いわば階級の枠組みを超えられる「文脈」を持っていたんじゃないかな、と思いました。ですが、それらを取り込んで製品を売りまくったのは、やはり西欧の会社であり、日本のメーカーではなかったようです。せっかく良いものを持っていても、どう産業に繋げていくか。模倣されて、飽きられたら終わり、という19世紀末の日本ブームを見ると、現在のサブカル・ジャポニスムも、ちょっとダブってきます。オススメ度 :☆☆☆★★面白ポイント :テーブルウェアがいっぱい。磁器、ガラスに思わずうっとりこんな人にお勧め :女性、とくに主婦の方は是非。他にも、ジャポニズム系、アールヌーボー的なものが好きな方にも。*今回の展示には、途中の休憩所を除いて座って鑑賞できるスペースがありませんのでちょっと疲れるかも。

2011.07.10

コメント(0)

-

《~11/07/31まで》パウル・クレー おわらないアトリエ

久しぶりに、行ってきました。東京国立近代美術館で開催中のパウル・クレー おわらないアトリエ展です。意外と大入り(といっては失礼か)でしたが、ちゃんと鑑賞できるぐらいの混み具合でした。さて、今回のパウル・クレー展は大きく分けて2セクション。1.クレーのアトリエを写した当時の写真に飾られているものの展示2.クレーの技法にフォーカスした展示といった構成になっています。この着眼点は面白い。展覧会の公式サイトに書かれていますが、パウル・クレーは、かなり几帳面で、いつどうやって、どんな作品を描いたのか、きっちり記録に残していたそうなのです。また、写真もどうやら、単なる記録用ではなく、自分が見せたいと思うように、ちゃんと配置して撮ったもののようです。つまり、このアトリエの写真は、作家自身の「アトリエ」や当時の制作姿勢を色濃く反映させたものなのでしょう。実際に白黒写真の中にチラリと写りこんでいる写真を見ていると、まるでクレー自身にアトリエに招待されたような気分がするのが不思議です。そんな本展覧会ですが、「着眼点の面白さを見せる」というコンセプトを立たせるため、全体的な印象として散漫な感じもします。つまり、パウル・クレーが、どういった人生を歩み、この作品を描いたか、といった視点が欠落しているのです(というより、あえて紹介していない)。その証拠に、画家の年表すら貼っていない。これは、今まで日本国内で既に、パウル・クレーの展覧会を数多くやってきたということと、パウル・クレーの技法や創作に関してフォーカスを当てるというコンセプトに集中したかったからでしょう。ですが、あまり馴染みのない見学者にとっては、少々酷な感じもします。もし行かれる方がありましたら、公式サイトなどでのパウル・クレーについての事前の予習をお勧めいたします。あと、展示室の構成もなかなか。建築家の西澤徹夫さんのデザインということですが、絵がかかっている「島」が一見、ランダムな形になっています。一応、ガイドはあるのですが、「あ、つぎはこっちか」と、ちょっと迷いながら発見しながら見られるようになっています。「行ったり戻ったりする経験が、クレーの創作のプロセス、絵と絵の関係と呼応すること。」というコンセプトが、しっくりくる展示でした。オススメ度 :☆☆☆☆★面白ポイント :パウル・クレーのアトリエと、技法をじっくりと見られる。あまり「大作」があるわけではないが、自分の興味と合えば、とてつもなく面白い。特に、絵を分割させて小品を二つ作るなど、作者の意図を想像しながら見るのもいいかとこんな人にお勧め :画家の「描き方」にも興味がある人【送料無料選択可!】もっと知りたいパウル・クレー 生涯と作品 アート・ビギナーズ・コレクション (単行本・ムック) / 新藤真知/著

2011.07.09

コメント(0)

-

ブログを、そろそろ再開したいと思います・・・。

震災以降、どうもブログに手が付けられなかったのですが、そろそろ再開したいと思います。いや、別に美術館とかに行っていなかったわけではないんですよ。でも、何もかもが面倒になってしまいまして・・・。とは言うものの、やっぱり自分としては何か書いて、発信していきたいと思っており、ようやく踏ん切りがつきました。長時間、放置状態でしたが、そろそろ再始動いたします。引き続き、よろしくお願い致します。

2011.07.05

コメント(0)

-

<祝・岡本太郎生誕百年>まだ見られるグーグルストリートビューで見る岡本太郎(後編)

今日は岡本太郎の生誕100年です!Googleのトップページも岡本太郎のロゴになっていますね。でも、オリジナルの岡本太郎作品を鑑賞することも、Google上で出来るんです。それは、「パブリックアート」。そうです。街中に置かれている岡本太郎作品をグーグルストリートビューで見られるんですよ!気合を入れて探してみましたので、岡本太郎をストビューで見る!(十選/後編)をご覧アレ。ストリートビューを貼りつけているので、多少重いですけど。「母の塔」や「海辺の太陽」など、ちょっとマイナーな作品も、頑張って探してみました。メジャーな「太陽の塔」などは<祝・岡本太郎生誕百年>グーグルストリートビューで見られる岡本太郎作品!(前編)にてまとめておりますので、ご覧あれ。【送料無料】岡本太郎

2011.02.26

コメント(0)

-

<祝・岡本太郎生誕百年>グーグルストリートビューで見られる岡本太郎作品!(前編)

さて、今日は岡本太郎の生誕100年です!Googleのトップページも岡本太郎のロゴになっていますね。でも、オリジナルの岡本太郎作品を鑑賞することも、Google上で出来るんです。それは、「パブリックアート」。そうです。街中に置かれている岡本太郎作品をグーグルストリートビューで見られるんですよ!気合を入れて探してみましたので、岡本太郎をストビューで見る!(十選/前編) をご覧アレ。「太陽の塔」や「こどもの樹」も収録していますので。【送料無料】岡本太郎と太陽の塔

2011.02.26

コメント(0)

-

フェルメールもグーグルアートプロジェクトで見られる!

ストリートビューで世界の美術館を簡単に旅することができる素敵なサイト「グーグルアートプロジェクト」"Art Project powered by Google"ですが、イマイチ、どこに何があるか分からない!と思いましたので、「紺洲堂のKATTE生活」の方でまとめてみました。今回は、日本にもファンの多いフェルメールです。今年はBunkamuraで「フェルメール とオランダ・フランドル絵画展」と「フェルメールからのラブレター展」が予定されているフェルメールイヤーですね。展覧会では見られないような細かなタッチまで拡大できるグーグルアートプロジェクトならではの楽しみ方が出来そうです。「真珠の首飾りの女」や「牛乳を注ぐ女」といった有名作品も収録されていましたよ!詳しくは、フェルメールをグーグルアートプロジェクトで見る! まで!【送料無料】フェルメール

2011.02.15

コメント(0)

-

ゴッホ美術館の「ゴーギャンの椅子」がグーグルアートプロジェクトで見られる!

ストリートビューで世界の美術館を簡単に旅することができる素敵なサイト「グーグルアートプロジェクト」"Art Project powered by Google"ですが、イマイチ、どこに何があるか分からない!と思いましたので、「紺洲堂のKATTE生活」の方でまとめてみました。今回は、「炎の画家」フィンセント・ファン・ゴッホです。自画像や「ゴーギャンの椅子」など、有名な作品を拡大して見ることが出来ますね。詳しくは、ゴッホがグーグルアートプロジェクトで見られる! (3) まで!【送料無料】「没後120年ゴッホ展ーこうして私はゴッホになったー」のすべてを楽しむガイドブッ

2011.02.06

コメント(0)

-

ゴッホ美術館の名作がグーグルアートプロジェクトで見られる!

ストリートビューで世界の美術館を簡単に旅することができる素敵なサイト「グーグルアートプロジェクト」"Art Project powered by Google"ですが、イマイチ、どこに何があるか分からない!と思いましたので、「紺洲堂のKATTE生活」の方でまとめてみました。今回は、「炎の画家」フィンセント・ファン・ゴッホです。現在、日本で開催されている「ゴッホ展」にも出品されている作品が、いくつか掲載されいました。また、ゴッホが日本の浮世絵を模写した作品も掲載されています。国立新美術館や九州国立博物館でご覧になった方や、近くで見られなくて残念な思いをした方も、ぜひ見て見てはいかがでしょうか?詳しくは、ゴッホがグーグルアートプロジェクトで見られる! (2) まで!【送料無料】「没後120年ゴッホ展ーこうして私はゴッホになったー」のすべてを楽しむガイドブッ

2011.02.05

コメント(0)

-

ゴッホの名作がグーグルアートプロジェクトで見られる!

ストリートビューで世界の美術館を簡単に旅することができる素敵なサイト「グーグルアートプロジェクト」"Art Project powered by Google"ですが、イマイチ、どこに何があるか分からない!と思いましたので、「紺洲堂のKATTE生活」の方でまとめてみました。今回は、「炎の画家」フィンセント・ファン・ゴッホです。なんといっても、オランダのゴッホ美術館が最大の出展数を誇っているので、まずはメトロポリタン美術館やニューヨーク近代美術館など、他の美術館からの出品を集めてみました。どれもこれも名作ばかり。画集よりも良いかもしれません・・・・。【送料無料】「没後120年ゴッホ展ーこうして私はゴッホになったー」のすべてを楽しむガイドブッ

2011.02.03

コメント(0)

-

<まだあった>グーグルアートプロジェクトで見られる日本美術!

検索の会社がやっているのに、どんな作品がどこにあるのかわかりづらいのが難点な「グーグルアートプロジェクト」"Art Project powered by Google"ですが、せめて日本美術だけでも、と思い「紺洲堂のKATTE生活」の方でまとめてみました。でも、思ったほど日本美術は掲載されていないようです。まあ、全ての所蔵作品をデジタル化しているわけではないので、当たり前といえば当たり前なのですが・・・。新しく、作者不詳なものや野々村仁清のもの、謎の"I-nen"も調べて載せてあるので、ぜひ「<また見つけた>グーグルアートプロジェクトで見られる日本美術! 」をご覧アレ。

2011.02.02

コメント(0)

-

グーグルアートプロジェクトで見られる日本美術!

こりゃ、凄い時代になりましたね。2月1日から公開されたグーグルアートプロジェクトなんですけど、ニューヨーク近代美術館やエルミタージュ美術館など、世界に名だたる大美術館の内部がストリートビューで見られ、なおかつ収蔵作品が高解像度で見られる、という、なんとも驚きの内容です。もともと、外国の美術館は収蔵品なら写真にとっても何ら問題ないところがほとんどなので、こうしたことが可能なのでしょう。ルーブルやオルセーが入っていないのはアレなんですが、けっこう面白い作品が高画質で見られるんですよ、これが。で、さっそく見られる日本美術を探してみました。詳しくは、久々に更新した「紺洲堂のKATTE生活」まで。

2011.02.01

コメント(0)

-

ブログを始めて2000日でした!

しばらく放置状態にありました当ブログ「紺洲堂の文化的生活」も、めでたく2000日を迎えることが出来ました。振り返ってみると、いろいろなことがありましたね。ブログを通じて知り合った方もいらっしゃいますし、なぜか石原慎太郎氏のことを書いたら異常な数のアクセス数が来てしまって、ビビってしまったこともあります。とはいえ、日本にも世界にも、まだまだ行ったことのない美術館や博物館が非常に多いわけで。これからも、細々と続けていこうと思っております。今までアクセスしてくれた皆様、本当にありがとうございました。これからもよろしくおねがいします!

2011.01.20

コメント(0)

-

藤田嗣治の乳白色の謎が明らかに!

長い間、藤田嗣治の代名詞だった乳白色の肌の謎が、ついに明らかになったというニュースがありました。なんと、その材料はベビーパウダー。シッカロールだそうです。45.8% OFF!【送料380円】和光堂シッカロール 紙箱 140g★全品ポイント10倍!(P10倍)★★総額5250円以上で送料無料★【17dw01】激安祭元々、乳白色に使われている物質は「タルク」(滑石の粉)だということはわかっていたようなのですが、その元が何だったのかが不明だったわけです。今回は、ベビーパウダーの缶が土門拳が撮影した写真に写っていたことで、ようやく原料が特定されたようです。とはいうものの、どこかに謎が残っていたほうが楽しいような気もするなあ、と思ったりもするんですよね。「あー、この色はどうやって出すのかな」とか。でも、次に藤田作品を見るときには、やっぱり「ベビーパウダーなんだなー」と思うんだろうな。【ラッピング不可】和光堂 シッカロール・ハイ缶 160gポーラ美術館で開催予定の「レオナール・フジタ 私のパリ、私のアトリエ」展にて明らかにされたようですね。【送料無料】藤田嗣治「異邦人」の生涯

2011.01.14

コメント(0)

-

今年って、岡本太郎生誕100年なんですね。

今年は「岡本太郎生誕100年」ということで、大規模な展覧会が企画されていますね。さっそくチケットを買ったのがコレ。東京国立近代美術館の「生誕100年岡本太郎展」です。2月7日まで発売されているペアチケットなんですけど、専用の封筒と、2枚にまたがって印刷されている岡本太郎の顔!なかなかインパクトのあるデザインです。これ、普通のチケットよりも大判なんです。チケットホルダーに入れようとして「あれ?入らない・・・・」とようやく気が付きました。で、壁に貼り付けておいたのですが、かなり目立ちます。これが狙いだったんですね(おそらく)。会場では、海洋堂のガチャガチャも出されるようなので要チェックです。他にも、岡本太郎生誕100年記念祭のサイトもフラッシュの手が込んでいて、いろいろと楽しいです。かなり盛り上がってきているようですね。【送料無料】Be Taro!-岡本太郎に出会う本

2011.01.11

コメント(0)

-

東京のパラレルワールドに遊ぶ,山口晃「東京旅ノ介」展

山口晃さんといえば、まるで江戸時代のような屋根とSFチックなメカに変化した東京の街並みなどの作品でお馴染み?ですね。山口さんの作品って、見ていてとても面白い。全体的に描きこまれた風景や生活の色々な場所に、遊びや仕掛け、皮肉なんかが技工を駆使して散りばめられている。どこか懐かしい感じがするのに、懐かしくない。古い感じがするのに、全然古くない。ありそうで無い日本の風景。でも、日本の風景を一皮剥くと、こんな景色があるかもしれないと思わせる。今回は、そんな山口晃さんの個展「東京旅ノ介」です。「電信柱が華道風になったら?」という「柱華道」などの遊び(森美術館で、前に見たかな?)などもさることながら、今回気になったのは「露電」「トタン屋根」です。「露電」とはミニサイズの市電で3~4人ぐらいしか乗れないもので、山口さん考案の乗り物です。実物大模型も展示してありましたが、まるで明治時代のようなレトロ感。こういう小さなユニットの都市交通システム、というのはよく都市計画なんかのデザインで出てきますが、こちらのほうが情緒があって、東京の下町に合うような気もします。昔の街並みを低層階に残し、後ろ側に高層建築を載せた街になれば、こういうレトロ感が生きてくるでしょうね。そして「トタン屋根」。合理的で波を打たせて丈夫にしてあり、最も安い角材を組み合わせるだけで、ちゃんと成り立つ。ううむ。たしかによく見れば瓦屋根の最も安い形式なのかもしれません。今まで注目してなかったですけど、こうしてみるとアノニマスデザインですよね。ちゃんと日常の色々な所に目を配ると、いろいろな発見がもっと見つかるのかもしれませんね。東京のパラレルワールドに楽しく遊べ、そんなにボリュームもなかったので、さっくりと見るには調度良い展覧会でした。とりあえず、オススメはこんな人!「レトロ感や和風な物が好き」「映画とか本の細かいネタを探すのが好き」【送料無料】山口晃が描く東京風景

2011.01.10

コメント(0)

-

森永卓郎館長「ノベルティーミュージアム」でもらったノベルティとは?

東京・新富町にオープンした「ノベルティーミュージアム」に行ってきたブログを前日の記事に書いたのですが、なかなか酷いことを書いてしまいましたが、今後の発展を期待しています。さて、「ノベルティーミュージアム」でノベルティを頂いてきました。こちらが、その全容です。なかなか凝っています。1月6日の年始オープンから先着100名様にプレゼント!えっ?私が行ったのは9日なのですが・・・。おそらく、ノベルティが追加されたのでしょう。・ノベルティの王様、ポケットティッシュ(右上)・「お楽しみカード」(ポイントカード)(中央右)・「CDG」という謎の箱(左の黒い物体。白い箱に入っていました)開けると・・・・付箋でした。あれ?まさか森永卓郎さんは誰かにもらったノベルティに自分の博物館の広告を入れて配っているの?それはダメでしょ!でも、それにしては作りがしっかりしている。サイズもぴったり。なんだろう?このCDGってなんだろうとググったところ、ノベルティを製作している会社のようです。どうやら、この会社がスポンサーになって設立しているようですね(参考記事:日本初 懐かしいモノから最新限定モノまで、ノベルティを集めたミュージアムをオープン 『ノベルティミュージアム オープンセレモニー』開催のご案内)。これを知るまでは森永さんの私設博物館かと思いました。それにしても何だか、とても変わったミュージアムグッズですね。全体としてみれば着眼点も、コレクションも、非常に面白い。しかも有名人を起用して情報の発信力もあるミュージアムだと思います。ちゃんとした企業もスポンサーに入っているので、仕掛けもしやすいでしょうし。化ける可能性は十分あるのですが、残念ながら生かしきれていない。次に行くときは、どんな風になっているんでしょうか・・・・

2011.01.10

コメント(0)

-

新年第一弾は森永卓郎館長の博物館「ノベルティミュージアム」

さて、新年第一弾に行きますのは、こちら。おそらく、ほとんどの人が知らないミュージアムかと思いますが、東京の築地や銀座にもほど近い場所のビルの2階にありますのが、この「ノベルティミュージアム」です。「ノベルティ」というのは、たとえば飛行機に乗ったりしたときに貰える記念品や、ペットボトル飲料の首にぶら下がっているような販促品のこと。要は「オマケ」です。ただ、このミュージアムは経済評論家また、オタクととして知られております、森永卓郎氏が館長をしているということで、興味を持って行ってみます。外から見ると、ビルの2階がカーテンに覆われて、なにやら怪しい気配。入ってみると、いたって普通で、そんなに広くないスペースに陳列ケースが置かれておりました。写真撮影NGなので館内の紹介を致しますと、・入ると「ティッシュ配りのロボット」がティッシュをくれます・いろいろなオマケや販促品から、スタバやマクドの紙製カップのような「ほぼゴミ」同然のものまで展示・なつかしのペプシマンやスターウォーズのボトルキャップなどがコンプリート・モリタクのダジャレ有名人サインコレクション詳しい館内は「ノベルティミュージアムで昔懐かしのマニアックなお宝に出会う!」(マイコミジャーナル)に詳しいので、ご参照あれ。ハッキリと言いまして、ここまで来るのは時間のムダです。ひとことで言うと、コレクション内容が全く統一されていない。コレクション自体にも、それだけで人を呼べるようなパワーはありません。あえて雑然と統一感なく並べているのでしょうが、あまりにもコンセプトがブレすぎです。有名人のサインに至っては、ノベルティですらない。しかも、なんですか?この坂本龍馬(一応、自由に写真が撮れるそうです)新しい発見があった、というよりも「昔、こういうの集めていたなあぁ」という懐かしさは、ありました。でも、それだけ。いろいろ、面白いウンチクが書いてある解説カードは、けっこう面白いのですが、点でしかない。よほどのモリタクフリークしか来ないのでは・・・。面白いモノもポテンシャルもあるのに、全然生かしきれていない。とても残念に思いました。本来、ノベルティって面白いもんなんです。マーケティングから語ることも、デザインで捉えることも、時代や経済成長から語ることも出来る。「産業」や「企業」という枠で捉えることも出来る。まだ生きている「作った人」や「企画した人」を取材して背景を同時に展示することもできる。結局、その面白さが分からない人間に面白さの視点を提供する意思が全くない。「何を見せるか」というコンセプトが著しく希薄で、まるでコレクターの倉庫状態。オタク同士なら「おぬし、それも持っているのか!」とか「まだ甘いわ」とか言って楽しめるのでしょうけど。普通の人は「そういえば、昔はこんなのあったのね」で終わるでしょうけど。それをネタに仲間や家族でしゃべるのは楽しいでしょうけど、わざわざここまでは来ないかなぁと。案の定、館内は閑散としておりました。帰って調べるまで、このミュージアムが森永さんの個人博物館だと思っておりましたが、どうも調べると違うようです。それに、なぜ気がついたかといいますと・・・。詳しくは次の日の記事に。とりあえず、オススメはこんな人!「こんなの集めてた!で2時間は語れる」「モリタクが好き」

2011.01.09

コメント(0)

-

明けましておめでとうございます!

もうすでに今年も19日経った時点で書いていますが、ゆるゆる頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。主人軽薄

2011.01.01

コメント(0)

-

今年のシメはドガ展で。(横浜美術館)

今年も、なんだかんだで、いろいろな美術館に行ってまいりましたが、シメは横浜美術館で開催されておりましたドガ展です。今回はオルセー美術館から多くのコレクションが来日していましたが、特に有名なパリ・オペラ座の花形踊り子を描いた代表作「エトワール」が初来日ということで、かなり期待が持てる展覧会でした。いやぁ。パリでもエトワールを見たと思うのですが、今回あらためて東京で見たところ、とても光を感じました。最初は、照明の具合でそう見えているのかな、と思ったのです。ですが、それほど強く当てているわけでもない。本当に下の方からあおるように光が舞台を照らしている様子がパステルで表現されている、スポットライトが当たっている臨場感が、とても感じられる。舞台の薄暗さと華やかさ。人の息や汗。化粧。そういった舞台特有の匂いがしてくるんですね。また、背景の謎の紳士。パトロンで舞台裏でやっていることを暗示している、ということなのですが、今回あらためて見ると、意外なことに、それほど黒い感じを受けませんでした。とても中立的。あからさまに置いているのではなく、あえて背景と同化させることで、色々な想像やストーリーを受け手に受け取らせるための仕掛け(だから謎の紳士なんでしょうけど)なのかと思った次第。他には、浴女のシリーズ。こちらも、生活感にあふれているモチーフですが、「人の息」が感じられるのは、エトワールや踊り子のシリーズにも共通する感覚でした。アカデミズムから印象派、また晩年近くのまるでマティスのようなパステル画や目が見えなくなってからの彫刻の数々。けっこう通しで見ると見ごたえのある展覧会でした。いやー。また来年もいろいろと観に行きたいですね。それでは皆さん、良いお年を!(書いているのは年明けですけど)

2010.12.31

コメント(0)

-

日本でモノ作りをする意味とは?「REALITY LAB ― 再生・再創造」展

2010年も残すところ、あと少しですね。で、今回は六本木の21_21 DESIGN SIGHTで開催されておりました、「REALITY LAB ― 再生・再創造」展に行ってきました。この展覧会は素晴らしいですよ。日本でモノづくりをし、世界で勝負をするとはどういうことか。あるいは、これからモノを作るというのは、どういうことなのかを考えさせられる、とてつもない内容でした。このポスターに写っているのは何か分かりますか?これが今回出展されていたISSEY MIYAKEの新作「132 5.」という作品です。平たく言えば、「折り紙を服にした物」です。ただ、それをつくるまでが難しいんです。「132 5.」が出来るまでの試行錯誤1.筑波大准教授の三谷純という先生が開発したコンピュータのプログラムを使って、一枚の布を折り曲げて作るデザインを作る2.帝人ファイバーが開発した再生ポリエステルの糸を選ぶ3.国内の機屋さんで、柔らかく布を織る4.国内の染屋さんで染色する5.国内の工房で形にするその一つ一つが試行錯誤なのですが、どれにも日本国内でしか作れない「要素」が含まれているのです。たとえば、折り紙を服にするという発想は日本に折り紙という文化があるからですが、それを実際に研究している研究者の方がいなければ成り立たず、エコな先進素材を作る技術を持っている企業や、布を織ったり染めたりする際の細かなニュアンスを実現する職人さんが日本になければ、実際に形にならない。これからは細やかでクイックなモノづくり?各段階において、よりよいものを創りだすために細かな擦り合わせや調整が繰り返されます。こうした作り込みは、近い距離で美意識を共有しながら仕事を進められるプロフェッショナルがいなければ実現できないものだと、見ていて実感しました。この場合、いくら海外が安いからといって海外の拠点などを入れてしまうと「細かすぎて伝わらない」ことが多くなるでしょうし、スピードを早くしなければ、他の人にアイデアで先を越されるかもしれない。また、おそらく発注側にもノウハウは溜まらないでしょう。こうした現場の生産プロフェッショナルと直にやりとりしていくことで、創りだす工房側も学び様々な素材の知識が溜まっていくのでしょう。それに、こうした細やかなモノづくりだけではなく、世界に向かって伝え発表していく発信力がある。それを作品として販売する力がある。これも重要なことです。自分たちのクリエーションを、ちゃんと値付けし、海外のファッション関係者を驚かせ、最先端のものだとして価値にしていく部分。おそらく、こうした部分にも「日本ならでは」ということが付加価値となっていくのでしょう。研究・先端技術・枯れた技術など、日本しか出来ないものを組み合わせて、うまく価値創造に繋げていくことさえ出来れば、まだまだ日本国内で素晴らしい物は、いくらでも出来る素地があるのだと今回は思いました。で、服として成立しているの?さて、こんなに複雑な構造をしているのであれば、畳むのが難しそうです。でも、実物が触れるように展示してありましたが、手にとってみると構造がとても理にかなっていることが分かりました。つまり、泊で押して色が付いている面を集めていけば、思ったほど平面に戻すのは困難ではありません。しかも、しっかりと平面になるように作られているので、畳んでしまえばほとんど厚さはありません。若干、ポリエステルなので布のシャリ感は残りますが、実際には柔らかく素材の個性として残したほうがいいと思うぐらいのレベルに抑えられています。この作品には恐れ入ります。きっと服で言うF1のようなものですが、こういったテクノロジーは新しい服飾の世界をつくっていく可能性もあるのでしょう。あと、振り返ってみたら今年は21_21の展覧会に全て行っていたことに気がついたので、今回から会員になりました。1回1000円なので、年4回行けば元が取れますので。

2010.12.30

コメント(2)

-

街角に巨大な眼球が!

うわっ。 なんだこれは!街角に大きな眼球が。合成じゃないですよ。本当に街角に設置されたパブリックアートです。でも、はっきり言って、気持ち悪い。小さい血管が這っているところまで忠実に再現されていました。Tony Tassetというアーティストの作品です。パブリックアートにしては、好き嫌いが分かれるグロい感じではありますが、インパクトは絶大。シカゴのPritzker Parkに設置してありました。監視社会へのアンチテーゼか?街を「見守る目」なのか?情報化社会で目を酷使する人間の風刺か?このインスタレーション、話題性は十分ですね。日本でやると、ちょっと苦情に耐えきれるか分かりませんが・・・。出来るまでの動画をChicago TribuneがYouTubeにアップしておりました。

2010.12.20

コメント(0)

-

もうひとつの大万博は「平成博2010」だ!

今年は、なんだか上海あたりで万博をやっていたそうですが、全く興味がなく・・・。代わりではないですけど、行ってきましたのは、無人島プロダクションで開催されておりました風間サチコ 個展 「平成博2010」です。 無人島プロダクションが高円寺にあったときにはChim↑Pomの個展で「サンキューセレブ」を観に行って、爆破されたiPodなんかを観に行ったこともありましたが・・・。実は、清澄白河に移っていたことは全く知りませんでした。東京都現代美術館に行く途中に、偶然発見して入った次第。 今回は風間サチコさんの個展なのですが、これが滅法面白い。 バブル期に配られた「ふるさと創生資金」で作られた変な建物。宮崎勤。ホームレス。平成に入ってから起こった様々な出来事を仮想のパビリオンに仕立て上げた木版画の連作です。最後は、平成の首相たちがゴンドラになった観覧車で締めくくり。 そのディティールが、とても細かい。モチーフにしているのが、たとえば戦前の肉弾三勇士だったり、実際にふるさと創生資金で作られた「珍建物」だったり。見れば見るほど発見がある趣向です。 ただ、とても奇妙。同時代感やライブ感があるとともに、微妙に歴史を振り返って見ているような俯瞰的な視点が同居しているのです。確かに、現代や政治を風刺しているのですが、その風刺が見下した視点ではなくて、同じ地平に立っているんですね。 それは彼女が集めている戦前の各種万博の絵葉書からきているものなのだと思います。会場にもモチーフとして展示してありましたが、当時の人達は一生懸命に作っていたのに、その熱狂と切り離された後世から見れば、どことなく「珍」な感じになってしまう。 つまり、同時代から見ている視点と同時に、どこか同時代の熱狂が冷めたところから見た視点が入っている。ちょっとあざとい描写もありますが、そのバランスが現在の鑑賞者たる私の「なつかしさ」と「現代を考える姿勢」の両方を刺激しているのだと思います。 まだまだ平成は続きますが、終わったときにはまた回顧展をやる予定なそうです。どういった事件が今後続き、それがどんなパビリオンになるのか。次の平成展、楽しみですね。

2010.12.19

コメント(0)

-

さっそくiPadを使い倒してみたぞな

さっそく、手に入ったiPadを使ってみましたが、これはガジェットではなく、極上のステーショナリーですね。現代の紙とペンであり、本であり、移動できる簡易書斎といいますか、文机です。iPhoneと変わらない部分も多いし、iPad では出来ないこともありますよ(たとえば写真は撮れないし)。でも、iPhoneが電話やメモ帳の直径の子孫だとすると、iPad はステーショナリーの延長なんですよね。だから、機動的に使い回すよりも、電車やカフェの中、自宅などのちょっと落ち着いたときに使ってみるのが一番よいのかもしれません。カバンの中に入れてみましたが、今まで使っていた手帳やメモ帳の、ノートや文庫本といったものが、今後はまったく必要なくなるかもしれないと思っています。これは、非常に大きいですよ。ただ、速記でメモをとったりするには、まだ手帳の方が有利だと思っています。さっと見られる利点もある。しばらくは併用してみようと思っております。ただ、3Gにしなくてよかったかなと現時点では思っています。3Gだったら、集中して買いたり考えたり出来ずに、気がちって遊んでしまう可能性が高いので・・・・。(でも、3Gなら書いたものをすぐにアップできたり、Twitterをチェックできるのはうらやましい。けれども、それをやってしまうと際限がなくなってしまうので、やっぱりこれでいいのだ!)

2010.05.28

コメント(0)

-

iPadを買ったぞな

いやはや、とうとう買ってしまいました。今日発売されたiPadですよ。昨日の昼ぐらいにヤマダ電機から「確保できました」という連絡がありまして、さっそく今日、買いにいったんですね。私はWi-Fiモデルだったので、指定された11時半に店にいったのですが、受け渡しが完了するまで、ゆうに一時間もかかってしまいました。まあ、初日だったので時間がかかってしまうのは仕方ないですね。とはいっても、予約した時も3時間近く待たされましたから、買うだけで4時間は浪費しております。まあ、徹夜して並んだ方からみれば、かわいいぐらいなものでしょうけれども・・・。買えたあとに、さっそくヤマダ電機の店内で画面に貼るフィルムを買い、別途Apple storeでApple純正ケースとBluetoothキーボードを買っていたのが届き、ようやくひと揃いです(ジオン公国か Nervのステッカーでも貼ろうかとおもいましたが、まずは我慢。公式グッズとか売り出しそうですし)。それからしばらく、色々なアプリをダウンロードして使っています。この文章自体は、カフェで”これ見よがしに”使って書いたものです。なかなかワイヤレスキーボードの具合も良好で、実は今月の始めにはポメラを買おうかと真剣に検討しておりましたが、買わなくてもいいかと思っています。あと、iPodをドックできるスピーカーも欲しいかな、と思って検討していたのですが、こちらもiPadから大音量で流すだけでじゅうぶんかな、と。いくつか音楽ファイルをiTuneから移動させてみました。しばらくこうやって文章を打ち込んでいると、だんだんと慣れてくるので、なかなか快適な感じになってまいりましたよ。実際として、ワイヤレスキーボードを買って正解だと思いました。画面が大きいので、なくてもいいのですがブラインドタッチも簡単にできるので、全然違います。iPad専用キーボードもありますけど、ワイヤレスにした方が好きなところにキーボードを置いてできるので、使い勝手は上かもしれません。これは、真の意味でノートがわりになると思いますよ。ただ、変換精度は全く良くなくて、これでATOKとかgoogle日本語入力があればいいんですけど、と思います。予測変換の精度が、もう少しでてくればいいんでしょうけどねえ・・・・。バッファローコクヨサプライ BUFFALO iPad用 液晶保護フィルム 指すべり加工/ 防汚加工 [BSIPD01FT]【在庫目安:お取り寄せ】私が買ったのと同じモデルのフィルム。意外とテカテカしなくて使い勝手はいい感じ。画面は、心持ちしっとり目に。

2010.05.28

コメント(0)

-

「細川家の至宝-珠玉の永青文庫コレクション-」展に行ってきたぞな

東京国立博物館で開催中の「細川家の至宝-珠玉の永青文庫コレクション-」展を見てきました。全体構成は、戦国時代の1部と細川護立氏(元首相の細川護煕氏の祖父)のコレクションを中心とした2部となっています。今回、初めて細川護立コレクションを見たのですが、内容が物凄い。これだけでも見る価値があると思います。たとえば、国宝や重要文化財指定を受けているような中国の出土品や禅画など、近世になっても、ここまでコレクショを充実させられるというのは、財力・眼力ともに素晴らしかったということでしょう。唐三彩の馬なども置いてありましたが、惚れ惚れするような出来です。近代の日本の画家たちの作品も多いですが、これはやはり個人的な付き合いのなかで集まってきたものらしいので、此の人の周囲にはとてつもないものが集まってきたのだなあと、とても羨ましい限りです。また、江戸時代以前の細川家のセクションも、茶器や鎧、能面など武家文化に密接な関係があるものが多く、こちらも想定外の出会いはありませんが、じっくり見るのにふさわしい展示です。特に能面。いくつかの面は、鳥肌が立つほどの存在感がありました。 全体としてみると、細川家には、とてつもないサイクルが回っているように感じるんですね。 よく、骨董なんかで子供の頃から良いものを見ることで、目利きの力をつけていく、なんていうのがありますが、細川家にもそういったサイクルが働いているのかもしれません。 でも、それだけではなくて、生活全体や文化も引継ぎ、その時々の文化人との交流が次のコレクションなどにつながる。さらに、「骨董商」ではなくて大名など他の職業を持っているわけで、それらの文化の中からも、新しい風を巻き込みつつ拡大していく。かといって、伝統を後生大事にしている重苦しさではなくて、「たまたま集まってしまった」という感じがするのです。近世の実業家茶人のコレクションは「どうだ!」というギラギラした感じがるし、コレクターには一定の志向や傾向があるとおもうのですが、そういったものも感じない。別に他人に見せたり誇示したりするためのコレクションでもないから、全然豪華な感じもしません。外している、まとまりが無いように思うのに、トータルで見ると点描画のように外していないし、まとまりも感じる。本当に不思議です。こういう文化って、やっぱり家風なんでしょうね。「細川家の平熱。」という、ほぼ日刊イトイ新聞の連載もあわせて。

2010.05.16

コメント(0)

-

「六本木クロッシング2010展:芸術は可能か?」に行ってきたぞな

(2010年3月20日~7月4日開催)六本木ヒルズにある、森美術館で開催されている、「六本木クロッシング2010展:芸術は可能か?」展に行ってきました。「六本木クロッシング」は、隔年で開催されているシリーズ展で、今回で3回目(もう3回目なんですね!)。日本の現代アートシーンから選ばれたアーティストの展覧会、ということですが、今回も結構、面白い作品が揃っていました。現代アートの楽しさのひとつは、「その時代だからこそ味わえる感覚を味わうことが出来る」点だと思います。例えば、フランドルの肖像画を現代の私たちは名画としてみていると思いますが、当時の人から見てみれば、ひとつの財産であり、自分の姿形を残しておくための貴重な手段であったでしょう。同じように、私たちが感じている「現代」というものと格闘し、協力し、新しい形を生み出そうという息吹を感じられる素晴らしい展覧会だと思うのです。例えば、沖縄の基地問題や消費社会、20世紀という時代、大量消費社会、絆が薄れていく社会・・・。それらの切り方も大上段に構えて批判するのではなく、ちょっと斜めからユーモラスに切っていく。これは、きっと今の日本で生きている私たちだからこそ、自分の問題として感じられる、現代的な展覧会なんだと思うのです。また、今回は特に会場の大きさを使い切った刺激的なインスタレーション作品が多く印象に残っています。出展アーティストが絞られていると思いますが、かえって少数のアーティストに大きな空間を任せたことで、他では出せないようなパワーを感じられる展示になっていると思いました。宇治野宗輝さんの作品あと、作品の写真も一部を除いて撮影自由・非営利利用自由ということだったのが、なかなか面白い取り組みです。以前のアイ・ウェイウェイ展でも、同じように撮影自由だったのですが、これをさらに推し進めようとしているようですね。ネットを通じて、よりコミュニケートしていこうと言う姿勢は、とても素晴らしいと思いますし、展覧会や作品がより広く伝わるため、とても良いアイデアだと思いました。六本木クロッシング2010展

2010.05.15

コメント(0)

-

サイトが設立10周年を迎えました!

実は、このブログ「紺洲堂の文化的生活」の源流ともいうべき「CONS@WORLD」というサイトが、ついに設立から10周年を迎えました。 もともと中学の同級生だったboominとサイトを作り始めて、いままで細々と続けていたものですが、もう10年かと正直に言って驚きました。あんまり変わっていないどころか、ほとんど放置状態のサイトなんですけど・・・・。 これはいけないと思って、何回かリフォームを試みておりますが、まだまだ形になっていません・・・。次の10年が飛躍の時になるように!

2010.03.01

コメント(1)

-

「束芋 断面の世代」展に行ってきたぞな

いやあ、急に首都圏も寒くなってきましたね。そんな中で行ってきましたのは、横浜美術館で開催中の「束芋 断面の世代」展です。束芋さんの個展には、「ヨロヨロン 束芋展」に行ってきたぞなで書いたとおり一度行っております。それと比べると、今回は横浜美術館の大きい空間を活かした展示が多く、それが大きな魅力になっていると思います。まず、エントランスを入ると、館内が暗い!そして真正面に、今回の新作「団地層」が展示されています。団地が、まるでCTスキャンをしたように断面にされ、そこからエンドレスに様々な家具が落ちていく・・・。 こういう昭和後期の日本や「落ちていく」というモチーフは、デビュー作にも見られたところなのですが、ストーリー性を持たせずに淡々と描写していくところが良いですね。鑑賞者が、様々なものを投影できる余地が拡大していているように思います。 また、あえて新作なのに、家財道具などもちょっと前のものに設定しているのも、同じですね。おそらく、束芋さんの心象風景にある「日本」なんだと思うのですが、村上隆さんや森山大道さんのような日本ではない、非常に普通な情景の中や裏側に潜む不気味さ、変さを際立たせる風景です。 他にも新聞連載小説「惡人」の挿絵や新作のインスタレーションなど、ちょっと「怖いもの見たさ」(グロいというのではなくって、裏側にある不気味さ?)な感じを満たしてくれる、かなり面白い展覧会でした。全体的に、美術館の大きなキャパシティを使い切って、負けていません。ただ、猛烈に感動するほどでもないのが・・・。なんでだろう。

2010.01.31

コメント(0)

-

三菱一号館美術館に行ってきたぞな

三菱一号館美術館の前に展示されているのは・・・。ヘンリー・ムーアの「腰掛ける女」です。面白いことに、この作品は三菱一号館が持っているのではなく、彫刻の森美術館の持っている作品だということです。(参考サイト)中庭に配置されていて、ちょっとしたロンドン気分ですね。美術館の中から庭を見てみます。階段。中は、いまの法律に合うように、明治のものを再現したあと、所々にアクリル製の覆いをつけていたりしています。<番外>東京中央郵便局が正面だけスッパリ。民営化云々、鳩山弟などが頑張っておりましたが、正面だけ残って後ろ側はオフィスビルに建て替えられております。ちょっと先に行くと、オリジナルを復元するために、大きな努力を払った建物。もう一つは、せっかくオリジナルが残っていたのに潰してオフィスビルにする建物。また、東京駅はオリジナルの建物を大規模に修繕しています。失ったモノを再び手に入れるのは難しく、決して同じモノにはなりません。そして、オリジナルを保つ難しさと意義。そのことを痛烈に味わえるのが、現在の丸の内界隈でございます。

2010.01.09

コメント(4)

-

「一丁倫敦と丸の内スタイル展」に行ってきたぞな

いや~。丸の内のオフィス街に、こんな建物を復元してしまうというのは、三菱地所も物凄い会社ですね。今回来ましたのは、丸の内にあります、三菱一号館美術館で開催されていた、「一丁倫敦と丸の内スタイル展」です。明治時代にジョサイア・コンドルによって設計された煉瓦造りのオフィスビルがあったのですが、昭和になって取り壊されており、原型は何もありませんでした。 ところが、21世紀になって明治時代に建てられたのと同様に復元してしまおうというプロジェクトが立ち上がり、丸の内に新築されたんですね。 建物については、また後ほど。 さて、この「一丁倫敦と丸の内スタイル展」は大きく分けて二つのセクションに分かれています。一つは、建てられた明治の戦後に至るまでの丸の内や東京の都市生活の推移、もう一つはこの復元プロジェクトの過程です。 明治から戦後のセクションに関しては、江戸東京博物館っぽい要素が非常に強かったですね。江戸時代から現在までの移り変わりを見ますと、丸の内という地域がどのように発展していったのか、というセクションもありますが、非常に興味深かったのはオフィスの移り変わりです。 たかだか100年ぐらいしか経っていないのに、人々のファッションやワークスタイル、余暇の過ごし方まで「こんなに変わっていったのか」と思うことしきりです。モノもあんまりないし、オフィスもサッパリしていますし。今とは比べものにならない事務作業が発生したんだろうな、と思います。おそらく、この環境の中で戦後も仕事をしていた人も多くいたのでしょうが、ハード面に関しては、あまり満足できていなかったかも、と想像します。まあ、10年前から比べてみても、明らかに仕事のやり方も変わりましたけどね。 明治時代に野原で、一部だけにポツンと、まるで映画のセットのように作られた「一丁倫敦」。しかも日本に来る客船の中で「日本もこんなに文明国なんです」という映画を流していたのですが、それがほぼ丸の内近辺の近代的なビルと、まばらに走っているクルマというのが泣けます。本当に、映画のセットみたいなもので、諸外国ならばひっきりなしにクルマや馬車の往来があるかと思いますが、ポツーンとしているんですね。日本が先進国入りを果たしたのも、本当に最近のことなんだな、と実感いたしました。 また、建物の復元についてのセクションは、まさに「プロジェクトX」の塊です。今では日本国内で作っていないような建材も多いんですね。煉瓦は中国でおばちゃんたちが手作りしていましたし、屋根の天然スレート(石で作っています)は、海外からでした。また、細かい手すりなどの鋳物も記録がないものに関しては「全部輸入品だった」ということから、当時のイギリスのカタログから復元していたということです。もう、壮大なプラモづくりのような気がしてきます。梅佳代さんが工事の関係者の方の写真を撮ったりしていましたが、こちらは梅さん「らしい」作品でした。そういえば、今年の大河ドラマでも準主役が岩崎弥太郎ですが、非常にグッドタイミングの開館ですね。ここまでやるか!というこだわりが見られる展覧会でした。一丁倫敦と丸の内スタイル

2010.01.08

コメント(0)

-

「松山子規記念博物館」に行ってきたぞな

年末に「坂の上の雲」のドラマがNHKで放映されましたが、今回やってきましたのは、その主人公のひとり正岡子規の記念館です。(といっても、実際に訪問したのは昨年ですが)。 松山市にある「松山子規記念博物館」は、道後温泉本館や道後温泉駅からも近く、かなりアクセスもいい感じです。もっと流行してもいいのでしょうが・・・。内容は、普通の地元の資料館のような感じです。 展示物も、最初のセクションは「正岡子規」に関係のない、地元の土器とか。 もちろん、子規の記念館ということで子規の展示品も多いのですが、ここに来たからと言って、何か面白いものがあるかといえば、そういうわけでもない、ちょっと微妙な展示でした。 私が館内に行った時には、中も閑散としており、展示室も薄暗い感じでした。結構前に行ったので印象が薄くなってしまっている部分もありますが、「この展示が面白かった!」という印象が薄いんですね。文章や書、正岡子規自身など展示品やテーマにポテンシャルがありそうな分、非常にもったいない文化施設だと思いました。 もちろん、市内には「坂の上の雲ミュージアム」などもあるのですが、せっかく「子規」が注目されている時期に、非常に惜しい。松山城や坂の上の雲ミュージアムは、まだ思いだせる部分があるんですけど・・・。とりあえず、ウェブでの情報発信を、もう少し頑張るところから始めた方がいいとは思いました。

2010.01.07

コメント(0)

-

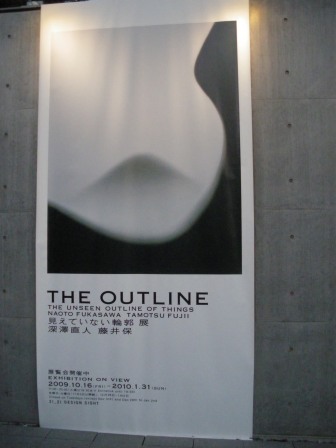

「THE OUTLINE 見えていない輪郭展」に行ってきたぞな

そういえば、まだこの展覧会も今月一杯まで会期が残っています。六本木の東京ミッドタウンの21_21で開催中の「THE OUTLINE 見えていない輪郭展」ですね。日本で一番売れっ子のプロダクトデザイナー、深澤直人さんの今までの作品と、それを撮った藤井保さんの写真の展覧会です。この展覧会、着目点からしてとても面白い。「デザインの輪郭」とだけ聞くと、なんのこっちゃという感じなのですが、写真と作品を見ていくと、深澤デザインの重要な要素であることが納得出来ます。サイトにはわたしの役割はその輪郭を割り出し、そこにぶれなくはまるものをデザインすることである 深澤直人というメッセージが紹介されていますが、深澤さんの思想をよく現していますね。つまり、彼のデザインというのは、必然性を突き詰めた美しさなのだなぁと感じましたね。この必然性というのは、決して産業的な生産性とかコスト(だけ)ではなくて、それを使っている生活者の内面やライフスタイルを含めた形での、究極的に行き着いた形としての「必然性」とでもいうべきでしょうか。これは、以前に府中美術館で「純粋なる形象 ディーター・ラムスの時代-機能主義デザイン再考-」の最後に深澤作品が展示されているとおり、ドイツ流のバウ・ハウス的なデザインの系譜を踏みつつ、合理的でスマートな現代の潮流、日本的なディティールの心遣いが合わさったことで生み出されているのではないか、とも思います。また、写真作品も美しい。モノと周囲の輪郭に注目した写真なわけですけど、おそらく、これ以上に合理的で美しい輪郭はないだろうな、と思わせる。モノの存在と周囲の風景の、ぎりぎりのせめぎあいと共存が描かれているんですね。まあ、そんな作品以外にも洒落っけがあって面白い作品もありました。ナノイーで、浸透トリートメント。【入荷まで約3週間】パナソニック ドライヤーナノケア『低騒音化タイプ』EH-NA50-N ゴールド調(EHNA50N)たとえば、このドライヤーが青バックを背景に、まるでスペースシャトルのように上昇しているように見えたり。デザインとは色や形の話だけではなく、どんな思想を持って取り組むかという姿勢の問題でもあるのですね。そんなことを気づかせてくれる展覧会でした。infobarや「±0」を好きな人は、その裏側を見られる良い企画だと思います。深澤直人氏がデザインしたボールペン「ラミー ノト」。LAMY (ラミー) 油性ボールペン noto (ノト) L282OR オレンジ【west002_point】

2010.01.06

コメント(0)

-

「井上雄彦 エントランス・スペース・プロジェクト」を見てきたぞな

現在、東京都現代美術館のロビーで展開されている「井上雄彦 エントランス・スペース・プロジェクト」を見てきました!*写真は著作権関連で撮っちゃダメらしいので撮っていません。【予約】 BRUTUS特別編集 井上雄彦展示されているのはロビーなので、無料で見ることができます。作品は大きめのパネルに貼ってあり、美術館の奥に進めば物語が展開していくマンガです。そして最後に巨大な作品がドーンと展示されています。ただ、始めは井上さんの作品とは気がつきませんでした。「あれ・・・最近はバガボンドに影響された画家の人がいるのかな」とか。どんどんと美術館の奥に進んでいくと、ああ・・これは井上さんだなと思って、最後に大画面の作品です。作品は、宮本武蔵をモチーフにした、童話調のものですので、井上さんの作品を知らない人でも、楽しめるようになっております。なかなか、あれだけ巨大な作品が展示される機会もないと思いますので、一度でも見る価値はあると思いましたねぇ。

2010.01.05

コメント(0)

-

「聖地チベット-ポタラ宮と天空の至宝-」展に行ってきたぞな

悪名高い略奪文化財の展覧会の「聖地チベット-ポタラ宮と天空の至宝-」ですが、自分ところで散々、弾圧しておきながら、どの面下げて外国まで持ってきているのか、と感じることが多々ありました。政治的な予断を介在させないように見ようと思ったんですが・・・。 展示されている作品は、日本の仏像とは全く違う感じで、かなり造形的にも面白いものが多かったです。同じ仏教といっても、チベットの仏像はメキシコ的(?)な印象がするんですよね。おそらくなんですが、仏教が受容される過程で、チベットの場合は土着のボン教と、日本の場合は神道と混交することで影響されてローカライズしてきたのかな、と。 日本の仏像と大きく違うのが父母仏といって、千手観音のように多くの手を持った男性と女性の2体が合わさったような仏像で、チベットでは普通、一般には見せないように衣を着せているそうです。そして修行を積んだお坊さんだけが見られるということです。いやあ、こういう発想は日本のメジャーな仏像には、なかなか見られないアプローチですね。 他にも、仏教を保護した王様や僧の像なども展示されておりましたが、金色の打ち出しなどが多く、日本の木彫の仏像とちがった雰囲気で楽しめます。 見ている間中、とても気になったのが仏像の顔が金泥で塗りたてたような質感です。公式ブログを読んでみると、信者がお布施として金泥を奉納するので、それを塗っているそうです。なるほど。下手に修理をしたからかと思いました。 まあ、なんだかんだ書きましたが、仏教をかなり弾圧しておきながら、こうして文化財を保護していますよ~というスタイルは、ちょっとカチンとくる部分が多かったですね。 こうやって持ってきている仏像も、例えば日本の寺院の場合のように、仏の魂を入れたり抜いたりする法要をしているのでしょうか・・・。あるいは、本当は一般には見せない仏像の衣を取って外国人に見せているのは、チベット仏教的にどうなんだろう・・・とか。そう考えると、ちょっと後味が悪いものでした。 チベットの歴史的な背景や人々の暮らしなどの説明も十分とは思えません。あまり日本にも詳しい話が伝わってこない場所だからこそ、そうした文化的な背景の説明が、もう少し必要な部分はあると思います。なので、「本当にお好きなら、見て損はないよ」という感じです。

2010.01.04

コメント(0)

-

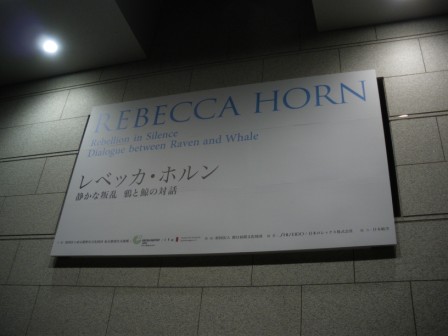

「レベッカ・ホルン展 -静かな叛乱 鴉と鯨の対話」に行ってきたぞな

まだ会期が残っている「レベッカ・ホルン展 -静かな叛乱 鴉と鯨の対話」ですが、これはかなり楽しめる展覧会でした。レベッカ・ホルンはドイツの現代美術家で、今回が日本で初めての個展だということですが、しっかりとスペースを取ってインスタレーションや映像を見せていたので、かなり落ち着いて見ることが出来ました。個人的に一番面白かったのが、「アナーキーのためのコンサート」ですね。ピアノが逆さになって空中に吊られているのですが、15分に一回、デロデロ~~と鍵盤が出て蓋も開いてくるわけですね。いわば、ピアノの内蔵が出てくるような感じです。この時に、なんとも言えない弦の音がするんですけど、そこが面白い。見た目のギャップもさることながら、ときどき動くというところがいいんです。この展覧会は、こうして「ときどき」機械が動くので、じっくり見て回るのが面白かったですね。動くタイミングは、係員の人に聞いたら教えてくれました。でも、動くタイミングとタイミングの間はインスタレーションというよりは、静物なんです。そのギャップ。展覧会の風景として不変のように見せかけて、ときどきアクションが起こる。随分と時間が必要なものですが、そんなに悪いものではなかったですね。 その他にも、鉛筆やピストル、蝶の羽などが動くギミックの作品が展示されておりますが、どれもちょっと謎めいていて、想像力をかきたててくれるものが多いように思いました。

2010.01.03

コメント(2)

-

「ラグジュアリー:ファッションの欲望」展に行ってきたぞな

実際に行ってきたのは09年の年末なのですが、まだ会期が残っているものから先行してブログに書こうかな、と思っております。今年のブログ第一号は東京都現代美術館で今月17日まで開催中の「ラグジュアリー:ファッションの欲望」展です。この不景気に、何がラグジュアリーじゃ!と思ってしまう方も多いかと思います。私も会場に入る前には、そう思っていました。でも、見終わると「なるほどなあ」と思わせるような展覧会でしたね。派手さはあまりありませんが、なかなか考えさせられる展覧会でした。つまり、ラグジュアリーという観念を、服を通じて考えてみよう、という試みで非常に面白い。 まず、最初のセクションではヨーロッパの貴族社会で使われたようなドレス類が展示されております。どれも、レースのように人の手がふんだんに掛かっていたり、金糸など豪華な素材を使った、イメージ通りの「ラグジュアリー」なのですが、今の基準から見てみますと、それほどでもないな、と思わせられました。 といいますのも、現在のほうが機械や素材も進んでいるので、品質が向上している上に安いわけです。100年以上前の衣装なので、もちろん白い部分が色あせていたりしますので、往時はもっと綺羅びやかだったと思うのです。 でも、例えば玉虫の羽を散りばめたドレスは、ちょっとなあ・・・。現代であれば、もっと安くて綺麗な素材が沢山あるので、その当時には貴重であっただろう「光沢」や光の反射は普通なんですよね・・・。その後のセクションでは、シャネルなどがデザインした20世紀のドレス。時代の移り変わりが見えて、しかも「何がラグジュアリーか」ということが時代によって変化しているのがよくわかります。素材や手間で競う時代から、クリエイティビティや縫製(つまりドレス自体のシェイプの完成度)に移ってくるのですね。 このセクションでは服飾系の学生と思しき人達が、かなり熱心にメモを取っておりました。ディティール部分についても、かなり勉強になるものが多かったのではないかと思います。 次のセクションでは、もう「クリエイティビティ」が全面に出ているわけです。例えば、ビール瓶の王冠や、トランプなどを継ぎ合わせたジャケットが展示されております。メゾン・マルタン・マルジェラの作品ですが、もうこれは服じゃないですよね。 洗濯できないし、寒そうだし。 これは、ほぼ純粋にアートだと思われますし、しいて言えば「今までにないものを素材にしてみる新しさ」「安い素材でもクリエイティビティで料理した斬新さ」「話のネタになるようなインパクト」でしょうか。 でも、こうして見てみると「人は、どんなことに付加価値を感じるのか」ということをファッションを通じて考えさせる、とても面白い展覧会でしたね。モノが売れない現代の経済状況で、日本の誇る高品質な工業製品も売れにくくなっておりますが、人間が何を付加価値と感じ、ファッションに何を込めてきたのかを俯瞰できるこの展覧会は、かなり刺激になると思います。また、地下階にはコム・デ・ギャルソンの今までの服が妹島和世さんの会場デザインで展示されています。こちらも、ぜひ。

2010.01.02

コメント(0)

全351件 (351件中 1-50件目)

-

-

- 一口馬主について

- 所有馬近況更新(25.11.19)ハンベル…

- (2025-11-19 21:25:30)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- 189

- (2025-11-18 09:18:51)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- もう一度見頃のもみじの公園へ歩く

- (2025-11-20 06:30:24)

-