-

1

富岡日記関連のまとめ~エスペランサ元気10/12

メキシコのヤシの木 国営富岡製糸場と松代の横田英の”富岡日記” 開業明治5年の国営富岡製糸場は明治政府の重要な施設だった。政府が急いだのは生糸の輸出で外貨を稼ぐこと。そのためには生糸の品質の改良と大量生産。これを実現するために、国内各地に国営富岡製糸場をまねた製糸場をつくる。そのための15~25歳の技術伝習工女が国営富岡製糸場で活躍した。その中のひとりで当時松代の武士の娘で横田英(結婚後は和田英)”富岡日記”を残した。 エスペランサは日本各地から技術伝習工女が集められた背景には、西洋技術を積極的に学びたいという気質もあった。たとえば松代藩では佐久間象山のような西洋技術(大砲、電信技術など)を取り入れて日本の開国を進める人もいた。 長野県 松代の横田英の”富岡日記” 横田英の”富岡日記”は国営富岡製糸場の技術伝習工女として16歳の横田英は同郷の長野県松代の女子15名とともに1年数ヶ月国営富岡製糸場で研修した。富岡日記の特徴は観察眼の鋭さ、10台女性の揺れ動く心、生き生きとらえたみずみずしい文章などである。当時の国営富岡製糸場の周りの人々の様子や生活を知るための貴重な資料であり、近代の礎を築いた、一時代を生きた一人の女性の生き様である。 横田英の”富岡日記”の内容 横田英の富岡日記を読んで感じることは、日記の形式でなく国営富岡製糸場および長野県の六工社(松代)~横田英が技術指導~で勤務したときの印象に残ることごとを後年まとめて要約した形式でした。(回想は約30年の後に書かれた。)多分、日記のように日々の出来事を書き連ねていれば、大きなとらえ方ができず、物事の本質を浮かび上がらせることは書けないと思う。 横田英の書き方は後年に記したためか、事件の本質を捉え、うわべのことを省略した記述になっている。もちろん明治の初期の世情、社会がまだ江戸時代の雰囲気を残しているので、すべてが明治の新しい世の中ではない。古くからの長野県の考えや、封建的な思考も横田英の考えに出てくる。それは明治初期に生きた生身の人間として、当時の世間の考えを正直にそのまま書いている点でも、好意的にとらえられる。10代始めから繊維業に入り、多くの経験を積み重ねて行った横田英の人生観、処世術がみられる。 横田英の富岡日記の中で特に見られるのは、父親が武士で武家としての誇りを貫きたいという横田英の気持ちや父母への孝行や神仏への硬い信仰心により多くの難問に当たる考えが、強く文章にあらわれている。現代の考えからは遥かに異なった精神性を強く持った横田英という明治の一女性の強さを感じた。 横田英の”富岡日記”の意義 この回想記が現代まで読み継がれてきた意味を考える。この本の現代的意味は地域女性史や常民史の発掘が研究の主要な動向になった時期に無名の一明治初期の女性の生き方が話題になった。明治政府の殖産興業の目的のため、信州松代から富岡まで製糸技術の伝習のために出かけ、後に信州松代での六工社での製糸技術を工女に伝えた記録であり生きた行動の記録である。 特に信州松代については明治維新に向けての特記すべき革新的なものがある。松代藩の時代には佐久間象山を生み出したこと。松代藩の藩校で進んだ西洋の学問など取り入れていた。江戸時代末期にアメリカのペリーなどの海外からの開国要求の中、松代藩主・真田幸貫が徳川幕府の老中兼任で海防掛に任ぜられて以降、状況が一変する。佐久間象山などにより国防から大砲の実験や多くの西洋の品物を取り入れている。こうした進取の雰囲気は横田英の考えにも反映されたと思われる。 横田英の”富岡日記”研究と世界遺産推薦 富岡日記が社会的に知られる経過は1965年に上条宏之氏による「富岡日記ー富岡入場略記*六工社創立記」の刊行。1976年同氏の「定本 富岡日記」、1978年に「富岡日記」(中公文庫)などが出て歴史的評価が高まる。 2014年国営富岡製糸場の世界遺産推薦をめぐる経過は、明治5年(1872年)の開業以来の企業存続により現在、国営富岡製糸場が 見学可能になった。現在まで続く130年の時を経た歴史は官営から1893年三井家に払い下げられその後、原合名会社をへて片倉工業の所有で1987年まで操業を続けた。片倉工業は30年以上毎年大きな費用をかけて保存管理してきた。その後片倉工業から敷地ごと富岡市が譲り受け製糸場をメインにした養蚕、織物、絹関連の遺産を世界遺産登録の推薦リストに載せるまでになった。 世界遺産登録の推薦リストまでの日本国の各指定は2005年国指定史跡、同年建造物を富岡市に寄贈。2006年国指定重要文化財。2007年富岡製糸場と絹産業遺産群を世界遺産暫定一覧表に記載。2012年政府で世界遺産委員会への推薦が決定。2013年世界遺産委員会へ推薦書を提出。 エスペランサの繭の乾燥アルバイトの思い出 高崎の大学に行っている時期に、サークルはワンダーフォーゲル部にいた。クラブ全員で夏合宿のための資金つくりのために深谷にある深谷倉庫での繭のアルバイトを行った。 大学のワンゲル時代の思い出で製糸つながりの深谷倉庫での繭のアルバイトを思い出します。暑い時期でワンゲル部員全員で深谷での厳しいバイト(12時間も働らいた。なんと2週間近く)を40年以上の過去の思い出が今でも繭の独特な匂いとともに懐かしく覚えています。 長野県 松代 旧横田家住宅 武士の暮らしぶりを身近に感じる空間 1800年代前半から中頃にかけて建築されたとみられる中級武士の武家屋敷です。 松代の中級武家住宅の典型的な間取り、構成を残しており、1986(昭和61)年に国の重要文化財に指定されました。長野市が保存・修景工事を行い、1992(平成4)年から一般公開されています。 長屋門・一部2階建ての主屋・隠居屋・土蔵、遠山を借景とする庭園・菜園、庭に流れる泉水などを見ることができ、江戸時代の中級武士の暮らしが身近に感じられます。 横田家は、「富岡日記」で知られる和田英をはじめ、幕末から明治・大正・昭和にかけ、最高裁判所長官、鉄道大臣など多くの人材を輩出しました。所在地 〒381-1231 長野県長野市松代町松代1434-1 お問い合せ 026−278−2274 2014年世界遺産登録へ 国営富岡製糸場と絹産業遺産群 国営富岡製糸場は世界遺産としてどんな価値があるのか?国営富岡製糸場はフランスの技術導入から始まり、日本独自の自動繰糸機の実用化まで、製糸の技術革新が絶え間なく行われてきました。国営富岡製糸場と絹産業遺産群は高品質な生糸の大量生産に貢献した。19世紀後半から20世紀にの日本の養蚕、製糸分野における世界との技術交流と技術革新を示した絹産業に関する遺産です。

2013.10.12

閲覧総数 40

-

2

最近、ブログ更新について~エスペランサのお詫び

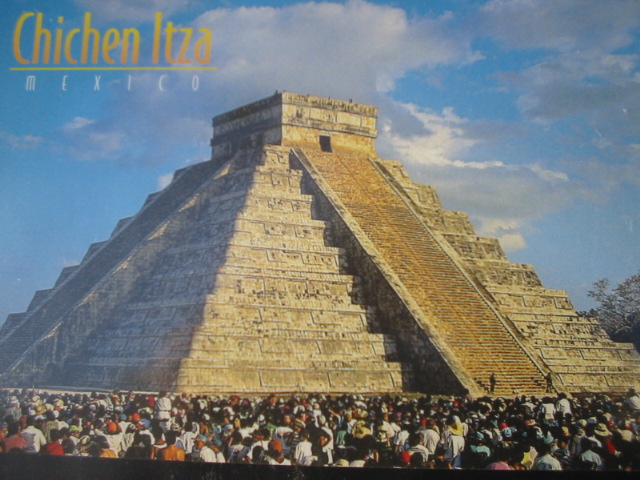

"メキシコのチチェンイッア遺跡" 最近、ブログ更新について~エスペランサのお詫び 2013年9月22日に生命にかかわるアクシデント(事実は後日記す) のため10月10日に更新。記事は国営富岡製糸場の再録です。 国営富岡製糸場と女工哀史(2013/9/8訪問) 初秋の頃(2013年9月)、霧の中、高速を飛ばし松本から群馬県富岡にある2014年世界遺産推薦の国営富岡製糸場を訪ねた。あまりにも製糸場全体の規模が大きいのにまず驚く。概要は重要文化財の東西の繭倉庫、繰糸場、検査人館、女工館など。この日本初、東洋初の製糸場は明治5年始業でフランス式繰糸器が使用された。 この製糸場の一番の特徴は日本の資本主義を生み出した場所。当時の主要な輸出品である絹糸の輸出によって明治維新政府は外貨を稼いだ。ガイドの説明の中で私の頭に浮かんだのは、この国営富岡製糸場の研修生(全国から製糸技術の研修にきた女性)と”ああ野麦峠”などの映画で描かれた明治~大正時代の女工哀史の女工の待遇の違いでした。 フランスから招かれた技術者のブリュナなどは当時の政府の大臣クラスの年収と聞いた。(現在の価値にして年収で6億)富岡製糸場の研修生は8時間労働でよい賃金に福利も充実していたとのこと。全国に製糸工場を広げるため研修生は各地で技術指導した。 比較できないが女工哀史の女工は8時間以上の長時間労働の上、寄宿生活とランク別の賃金と劣悪な福祉制度など同じ製糸技術の労働でも大多数の明治~大正時代の女工の待遇のひどさが日本の資本主義の土台を作る犠牲になったことを感じた。

2013.10.10

閲覧総数 20

-

3

穂高連峰の山々

幼稚園に向う母と子 穂高連峰の山々 奥穂高岳(おくほたかだけ)穂高連峰の主峰であり、標高3,190m。富士山・北岳に次いで日本で3番目の高さを誇る。長野県と岐阜県の最高峰。穂高神社の主祭神「穂高見神」が降臨した場所とされ、嶺宮が置かれている。 涸沢岳(からさわだけ)白出のコル(穂高岳山荘)と北穂高岳の間の峰。三角点の標高は3,103mであるが、最高点は3,110mで、奥穂高岳に次いで高い。 北穂高岳(きたほたかだけ)穂高連峰北端の山。日本有数の岩場である滝谷が西面にある。山頂付近に北穂高小屋がある。標高3,106m。 前穂高岳(まえほたかだけ)奥穂高岳と吊り尾根でつながる峰。標高3,090m。北方に北尾根が伸び、その西面には奥又白方面の岩場がある。また、北尾根の突端の峰を屏風の頭(2,570m)と呼び、その東北面が高度差1,000mの岩壁である屏風岩である。 明神岳(みょうじんだけ)大正時代以前のカミコウチの中心地(神河内=現在名、上高地明神)の真上にそびえ、古代からの信仰の山「穂高岳」の尊称。穂高見命のご神体。前穂高岳とは、別の山体で南方に伸びる広い領域、稜線中に多数の岩峰が有る。多くの登攀ルートを持つ。標高2,931m。 西穂高岳(にしほたかだけ)奥穂高岳より南西に伸びる痩せ尾根の先にあるが、前後に同様の岩峰が連なっており、一目では判別困難である。標高2,909m。 間ノ岳(あいのだけ)奥穂高岳と西穂高岳の間の稜線中にある。標高2,907m。 蒲田富士(がまだふじ)涸沢岳の西のピーク。冬期の奥穂高岳へのルートとして登られる。標高2,742m。

2013.09.20

閲覧総数 31

-

4

穂高神社の大遷宮祭とは?

海を望むツルム遺跡 穂高神社の大遷宮祭とは? 2009年の5月2日から約1ケ月行われる穂高神社の大遷宮祭の紹介をする。20年に1度のお祭りで穂高神社がお宮を建築して、まったく新しい神社に生まれ変わっている。日本アルプスの総鎮守として信仰を集める穂高神社や、古代北九州より移り住んだ安曇族(安曇野はたぶんこの安曇族からの名前)祖神「海神」を御祭神として祀られております。 穂高神社の永い歴史と伝統の中で、最も重要で大きな祭りが二十年に一度行われる式年(定められた年)の大遷宮祭(安曇野市無形民族文化財指定)であり、仮本殿を造り替える習わしになっております。2009年(平成21年)はその年に当たり、5月の寅の日寅の刻(5月9日午前3時)に穂高大神様に神殿へお遷りを仰ぐ遷座祭が浄暗の中で行われます。 文明15年(1483年)の古文書に依ると、7年毎に、本殿は勿論のこと荒垣まで造り替える式年の遷宮制が確立し、徳川時代に入り20年毎の式年の大遷宮祭と此の間2回(7年目、13年目)小遷宮が行われるようになり、以後連綿として受け継がれて参りました。江戸時代に確立した制度は20年毎の式年の大遷宮祭と7年目、13年目に小遷宮が行われてきた。私の推測ではお宮の全体の新築には多額の費用を要するため、7年目、13年目に小遷宮で一部の修理をしたと思われる。

2013.09.21

閲覧総数 8