奈良旅行「まひるの月を追いかけて」2日目

欽明天皇陵 猿石→鬼の雪隠・鬼のまな板→亀石→橘寺→石舞台古墳→伝飛鳥板葺宮跡→飛鳥寺・蘇我入鹿の首塚→水落遺跡→甘樫の丘→高松塚古墳→飛鳥駅というコースを自転車でたどり足はパンパン膝はガクガクで、夕方にはかなり痛みがひどくなりました。

岡寺は、日本最初の厄よけの寺だそうなので、妹の病魔退散をお願いしてきました。ここで引いたおみくじは大吉!いいことがあるといいです。岡寺は高台にあるお寺なので明日香の盆地を見下ろすことができてよかったです。ただし、紅葉が始まっておらず残念でした。庭にもさつきなどが植えられていて春に訪れても楽しめると思います。シャクナゲの名所として知られているそうです。この地には天武天皇の皇子である草壁皇子の岡宮があった場所らしいのですが、たどりつくまでとにかく急な坂道です。

お参りが終わった後、民宿に戻ってタクシーを呼んでもらいましたが、道幅が狭くて途中で宅配便の車とすれ違うときはひやひやしました。飛鳥駅まで行ってもらい、駅前のレンタサイクルを利用してサイクリングに出発です。

まず最初に向かったのは、欽明天皇陵と猿石です。欽明天皇は、聖徳太子のお祖父さんです。猿石が置いてあるのは吉備姫のお墓とされる古墳で欽明天皇陵とはすぐ隣り合っています。猿石は、猿と言うより外国人のような顔立ちの人ですね。古墳の柵内に置いてあるので撮影が難しかったです。次は亀石に向かいながらの道筋にある鬼の雪隠とまな板と言われる岩を見ました。もとは古墳の中にあった石室のようです。崩れ落ちてまな板と雪隠に分かれてしまったと言われています。周囲は田んぼや畑でのどかな雰囲気の道が続きます。

鬼の雪隠とまな板に挟まれている道をずっと走っていくと左手に小学校が現れます。ちょうどリトルリーグの試合をしたようでお母さん達の声援がすごかったです。この辺りから民家が現れます。その間を抜けてどんどん走っていくと車の通りがある道に突き当たります。この十字路があぶなくて渡るのが怖かったです。右側から来る自動車が道幅の関係で見えないんですよ。そして、ここを渡ると遊歩道が始まります。周囲で何かの工事をしていましたが、あの場所の雰囲気を壊すようなものを作るのは止めた方がいいと思います。

亀石は田んぼの中にぽつんとある訳でなく、すぐ脇に地元の人がやっていると思われる販売所のようなものが立っていました。自動販売機も大きい物が二つくらいあったと思います。走り始めたときは寒いくらいだったのですが、このころになると全身運動だけあってかなり暑くなっていましたから、飲み物を買ってコートを脱いで出発しました。

亀石の顔はユーモラスでこの顔が西を向いたときに飛鳥の地が泥沼に沈むというこわい伝説があるとは、とても思えません。それにしても、亀石のすぐ後ろに民家があって不思議な感じでした。すぐ左には販売所もあったし・・そんなに商売しなくてもと思います(笑)。

田んぼの中の道はまだまだ続きます。そして、再び車道に突き当たり、そこを渡って民家の脇の細道をとおりぬけて少し行くと橘寺の入り口へ到着です。「まひるの月をおいかけて」の冒頭と終わりのシーンで印象深い場所ですが、最初はここでいいんだっけ?と不安になってしまいました(笑)。左手の前方にお寺らしき建物が見えたので、「あれだ!」となりましたが・・。

田んぼの中の小道を進むと10年くらい前に友人と尋ねた記憶が蘇りました。記憶の中のお寺と変わっているところはほとんどなかったと思います。人の善悪を現した二面石もそのままだったし・・あ、以前より顔が薄くなってるような気はしましたが。

橘寺は聖徳太子の誕生の地と言われています。西暦606年、太子がこの場所で3日に渡って推古天皇に仏典を教示したところ、天空から蓮の花びらが舞い降りたことから、お寺を建立したとのことです。

次に向かったのは、石舞台古墳。橘寺から散策道が続いていますが、結構な距離です。有名な石舞台ですが、いちお蘇我馬子のお墓だと言われています。石舞台という名のいわれは、狐が女にばけて石の上で踊っていた、旅芸人が舞台が無く仕方なく、大石を歌いに演じたなどいろいろ言われていますが、江戸時代には今のような石棺がむきだしになった状態だったようです。近くの農民が畑を作るために古墳の土を持っていってしまったから今のようになってしまったと言われているとか・・

石舞台は明日香屈指の観光スポットなので周囲にはおみやげ物屋さんや食事のできるところが何軒かあります。休日だったので、近隣から家族連れがたくさんやってきており、周囲が公園となっていますのでお弁当をひろげたり、鬼ごっこをして遊んでいました。危険な物もないし、広いし、走り回るのにはちょうどいいですね。

ちなみに公園からは、石舞台古墳の石材は見ることができないようになっています。石舞台古墳を見るためには250円払わないと駄目なんですよね。横穴式石室の玄室の長さは7.5m、幅3.4m、高さ7.7mの巨大さです。前回同様、内部へ入りましたが、ゴミが落ちていて観光客のモラルの低さにがっかりしました。それでも気を取り直して、目線を見上げるとすきまから光が差し込んできており、ずっとここにいてもいいなあ、という不思議な感覚がありました。

伝飛鳥板葺宮跡で、宿が一緒だった東大研究室の方々がバーチャル眼鏡を使った催しをしていましたが、2時間待ちだと言われて断念しました。見たかったなあ。この飛鳥板葺宮跡は、乙巳の変で入鹿暗殺がされたことで有名ですが、今は何もなくなっていて1300年以上も前に都の中心だったとは思えなかったですね・・柱の跡などはわかるようにはなっています。板葺宮の名は、屋根が当時としては斬新な板葺きだったことに由来しているそうです。

足が痛くなってましたが、田んぼの中の道から車道に出て、飛鳥寺まで自転車をこぎました。この飛鳥寺は蘇我馬子の建立した寺で、ちょうど甘粕の丘の前にあります。乙巳の変では、この飛鳥寺を本拠にして中大兄皇子が甘粕の丘にある蘇我氏の館をにらんでいたとか・・境内を抜けて、ちょっと歩くと蘇我入鹿の首塚が見えてきます。「まひるの月をおいかけて」の中で主人公も言ってましたが、おでんのような形をしたお墓です。

首塚を祀るというと平将門が有名ですが、入鹿の首塚の周囲には樹木はなく、田んぼの中にあるので暗いとか不気味という感じはしませんでした。近所で子どもが遊んでましたし。昔はこの首塚があるあたりまでは飛鳥寺の敷地だったようです。飛鳥寺の入り口脇には以前はなかった、きれいなおみやげ物屋さんができていて時代の流れを感じました。ここでは拝観はしませんでした。

自転車をこいで田んぼの中の道を行くことにもだんだん疲れてきたので、お昼を食べることにしたのですが、場所がなくて(笑)。もともと人口がたくさんいる村ではないですし、毎日観光客が来るわけではないですから、お店があっても意外と混んでるのです。結局石舞台まで戻って、古代米を使った定食を食べました。鳥の唐揚げがおいしかったです。明日香なべにも鶏肉が入ってたし、豚や牛より鳥なんでしょうか・・飛鳥だし(笑)。

石舞台まで、戻ってしまったので、また自転車をがんばってこいで水落遺跡、甘樫の丘へ向かいました。水落遺跡は、柱の後が残っているだけで最初は素通りしてしまうくらい目に入らない遺跡です。天智天皇がサイフォンの原理を応用した水時計を置いていたことで有名なんですが・・

飛鳥資料館に復元模型が展示されているようですが、行かずじまいでした。今度、尋ねてみようと思います。

そして、前回来たときには登らなかった甘樫の丘へ。この甘樫の丘には蘇我宗本家の屋敷があったそうです。思ったより急な山道で昔の人はこんな高台によく屋敷なんて作ったものだと感心しました。この段階で足の痛みはピークを超えて麻痺してきていました(笑)。10分以上歩いて、やっと頂上に到着したところ散策者達がお弁当を食べていました。

ここでも東大の研究室の人たちがバーチャル眼鏡を披露していました。板葺宮と飛鳥寺の方向をバーチャル眼鏡で覗くようにしていたので,残念ながら私たちはそちらの方を眺めることができませんでした。現在は、丘全体が歴史公園として整備されています。

最後に高松塚古墳へ向かいました。この道のりも坂道はかなりきつかったです。途中で天武・持統天皇陵の前を通過しましたが、ここには寄りませんでした。でも、あの当時二人一緒のお墓に入っているとは、仲がよかったのか、持統天皇が焼き餅焼きだったのか・・(ちなみに聖徳太子も母親と奥さんと同じお墓に葬られたそうですが、それは亡くなった日が近接していたのもあるのだと思います。)鎌倉時代に盗掘されたときの調書が現存していて、被葬者が確実である数少ない天皇陵の一つです。

高松塚古墳は、公園の中にあるので入り口と書かれたところからかなり歩きました(何処まで自転車に乗っていっていいのかわからなかったので、自転車を引いていきましたが坂道もあったんでよい選択だった気がします。以前来たときはあの事件の前だったので工事用の白い覆いもなく竹が生えた塚を見ることができましたが、現在は石室を解体するための準備がされていました。

でも、そのせいでかえって観光客が多くなっている気もしました。すぐ近くに文武天皇陵もあって、高松塚古墳に眠っていた人はやはり皇族なのでは?と思います。それにしてもあの美しい壁画がカビだらけになってるなんて日本人というのは文化力というのがありません・・

くたくたになって飛鳥駅から電車に乗り、橿原神宮前と平端で乗換して天理駅へ到着しました。宿泊する予定のホテルの場所がよくわからず、ホテルに電話して場所を教えてもらうと駅からちょっと歩いた所にあるのがわかり、痛い足を引きづりながらやっと到着しました。

天理駅というのは天理教の信徒ために作られてるような駅なので、普通の駅前とはちょっと違っていました。団体さんが待つのに使うスペースがものすごく広くとってあって、その分駅が大きいんです。それと、背中に「天理教」と書かれた作務衣を着たおじさん、おばさんがうろうろしているのも珍しく・・

ホテルは素泊まりだったので、ご主人に飲食店を教えてもらい出かけることにしたのですが、あまりにも体の疲れが半端ではなくマッサージができるところがないかも聞いてみました。駅前からバスが出ている健康ランドがあるということだったので、ご飯を食べたら行ってみようということになりました。しかし、駅前にあるというバスの時刻表が見あたらず、結局タクシーを使うことにしました(人間疲れてくると頭を使わず楽な方法をとりますね。)。

思ったより距離があって、何処まで連れて行かれるのかと心配になりましたが(笑)、この施設は、できたばかりのようできれいだしマッサージなどのサービスも充実していました。ここで2時間ほど過ごして健康ランドから天理駅に出ているバスで駅前まで行きました。夕飯は、天理教のための街だけあって繁華街のようなところがなく、普通の居酒屋で済ませました。マッサージと疲労でホテルにいた団体さんの騒ぎにも負けず、すぐに眠りにつきました。おばさんたちのうるさいこと、うるさいこと。とにかく凄かったです。私たちの部屋と自分たちの仲間の部屋を間違えてドンドンノックしてくるし・・

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

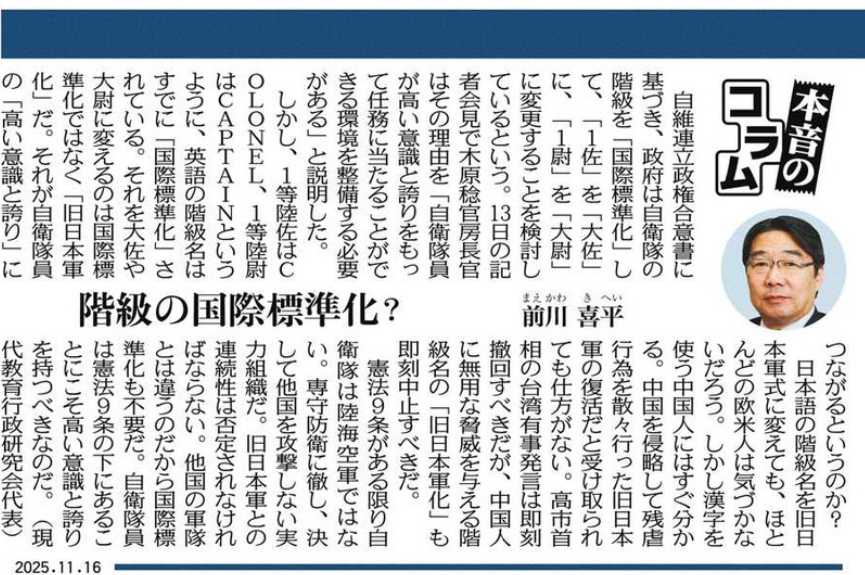

- 政治について

- 「大佐」「大尉」だと? とんでもな…

- (2025-11-16 10:31:36)

-

-

-

- 株主優待コレクション

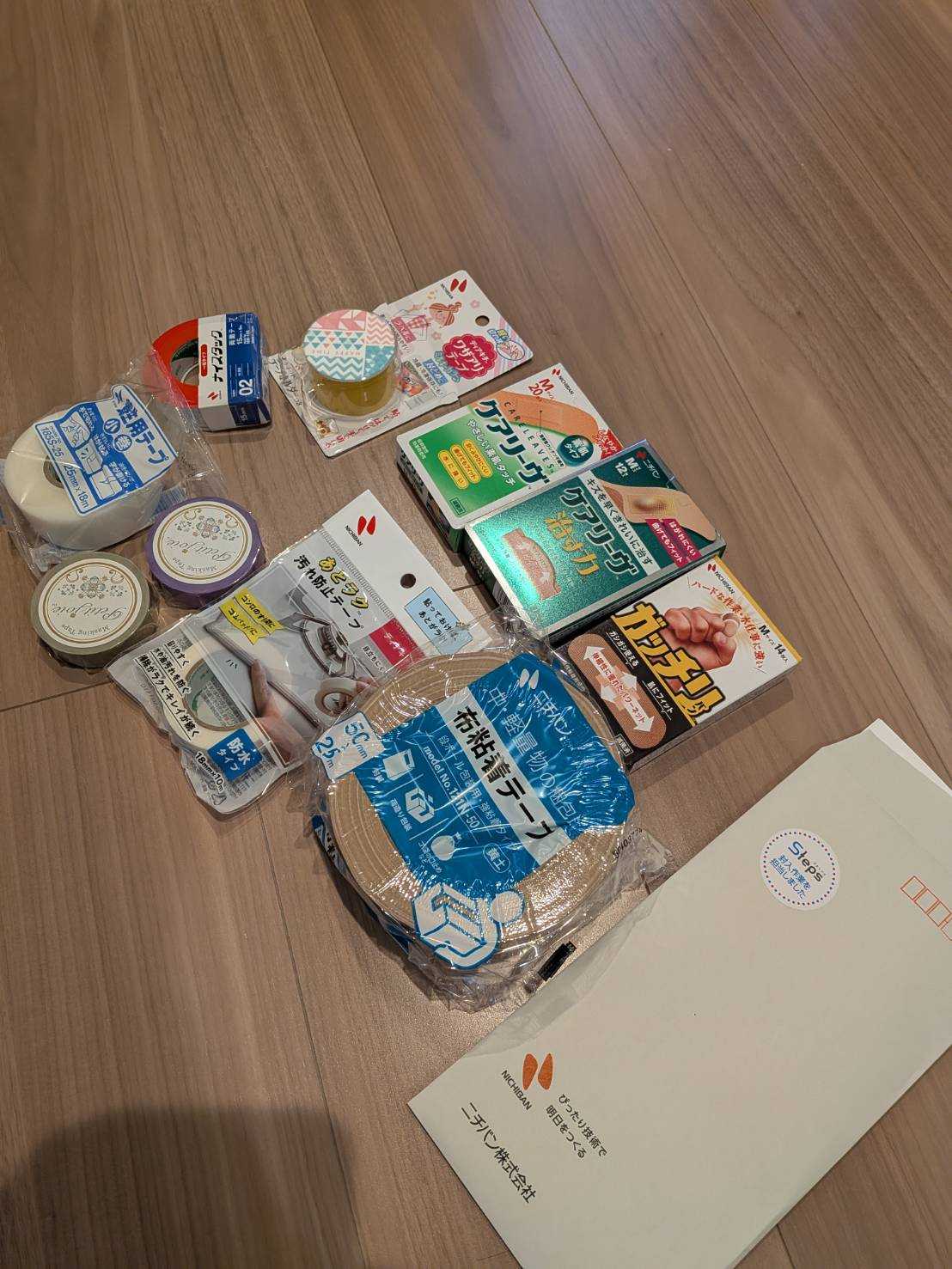

- 株主優待品到着 4218 ニチバン

- (2025-11-16 11:30:03)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 秋田のイオン能代店にクマ侵入 けが…

- (2025-11-16 13:46:11)

-

© Rakuten Group, Inc.