-

1

「勉強してます」の中身

家で勉強していると力説する者で、もの凄く高い成績の者はいない。 好成績の者は自分を主張するまでもなく、普通にいや自然に勉強しているものだ。 成績が良い者は努力しているとよく語られるが、 努力というよりも、その向き合うこと自体が自然なのである。 勉強してますよと言う者のその勉強のし方は、大抵が我流の非効率な手順でなされている。 知識を得る、理解するという段階を踏まずに、ただやたらと問題を解いている。 とても多いケースだ。 覚えたり理解したりという力の積み上げがないので、当然解けない。 解らないから解答を見て書き込み、その繰り返しでページ量とともに「やった」気になっている。 10時間やったと言いながら、何をどれだけやったのかも上手く説明できない。 ワークを頑張っている。 違うのだ。 ワークは手段であり、そこから何を得たのかに視点を置かなくてはいけない。 その「得る」ためにどういう手順を踏んでいるのかということなのだ。 君がいきなり車を運転して大阪まで行けと言われて行けるだろうか。 君はそれと同じようなことを学習で行っている。 車を運転するためには(年齢は考えずに)まず何を知らなければいけないか、 その項目を潰し、頭に入れ、こういう時にはこうするという対応を学び、 スキルを磨いていかなくてはならない。 学習においてもそれは同じで、知るべきことをまず頭に叩き込み、 こういう問いには何を使いどう対応していくのかということを、 使える技術として積み上げていかなくてはならない。 解いてばかりの勉強は、知識もなくいきなり路上に出る運転と同じ。 家で勉強する時間が取れるのなら、メニューを工夫しよう。 スポーツに基礎トレや理論学習があるように、 手順を踏んだ「鍛える」という部分を意識してみるといい。 実戦で手応えを出すために、別メニューでパワーを育てていくのである。 パワーが身につけば解ける確率も上がり、「解く」という行為が有効になっていく。 本当に好成績の者は間違いなく、 「解く」と同時に「覚える」ということにエネルギーを投じている。 そして量をこなし、ミスや知らないことが見つかればまた覚えようとしている。 そういうスイッチを切り替えて学ぶ時間を作っている。 だから実際の試験で正解できるのである。 使える時間があるなら覚えることにぶつけてみよう。 勉強は「やっている」ことが重要なのではなく、 成果の出る方向に「仕上げている」ことが重要なのである。

2014.11.12

閲覧総数 110

-

2

北辰、新旧

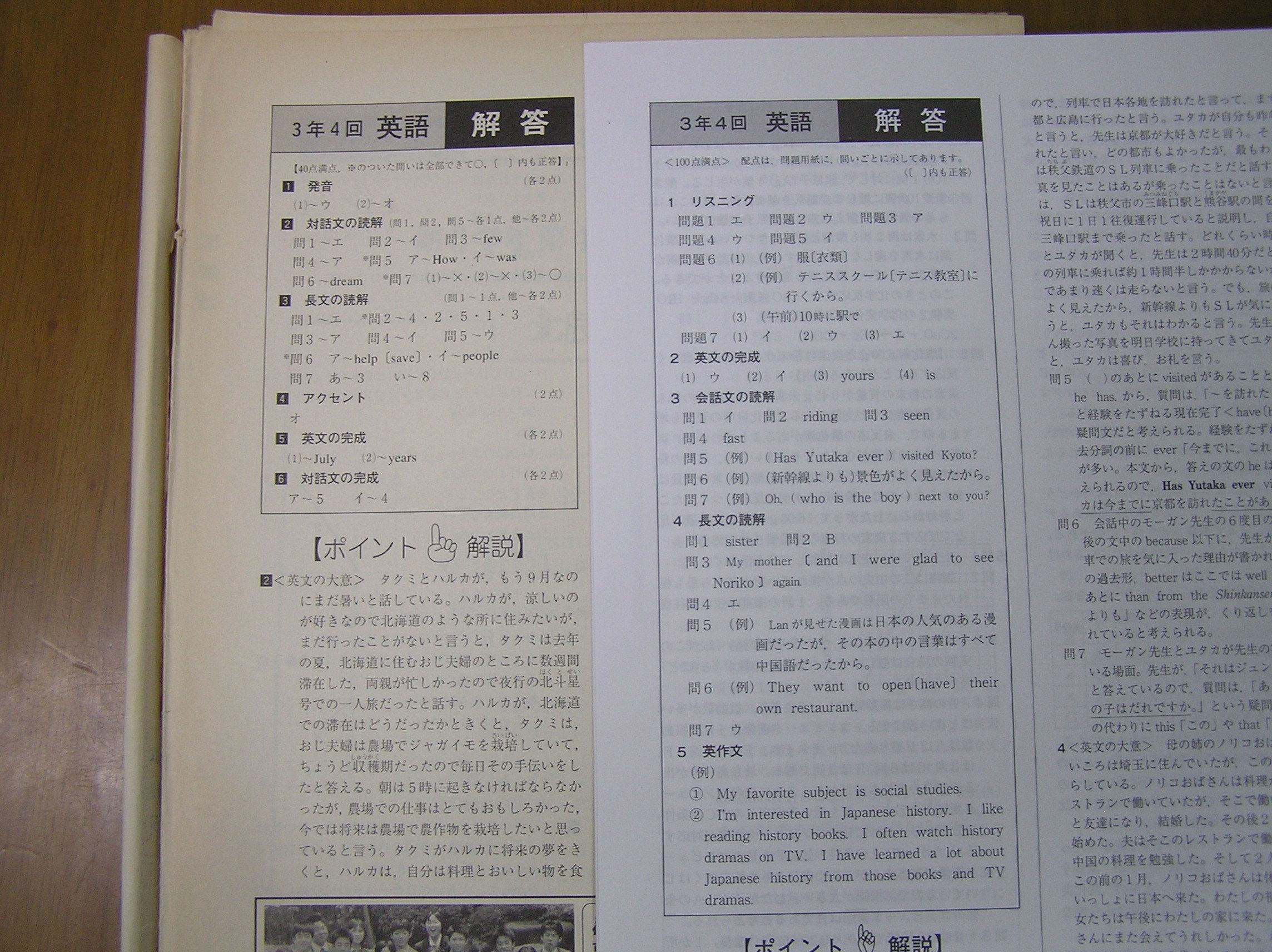

北辰テストの申込締切日が来ましたが、 今回は塾内受験生の全員から申し込みがありました。 部活の終了も絡み、みんなが本格的に受験準備に入るとき。 さらに夏休みの勉強の成果を見る回でもあり、 今回はとても大事な一回になるでしょう。 各科目、取るべきところをきっちりと取れるように、 8月の後半で基本の見直しと実戦練習を重ねていきましょう。 北辰も年度を重ねるにしたがい、次第に難しくなってきています。 実際にどの程度ヘビーになったか、 平成15年度と29年度の解答を比較してみましょう。 上から英語・理科・数学の解答ですが(左が15年度、右が29年度)、 問題量、記述量とも、何だか全く別の模試に見えますね。 制限時間は15年は英・数が45分、理が30分でしたが、 単に時間の比ではなく、かなり考えさせる問題が増えた印象です。 それだけ今は丁寧な定着や、 発展・応用問題や記述などへの対応力が必要になってきているのです。 量もレベルもより入試問題に近づいたと解釈してください。

2018.08.14

閲覧総数 1690

-

-

- 子供服セール情報と戦利品・福袋情報…

- (広告の愚痴)と1~3店舗目 scope半額…

- (2025-11-25 23:38:11)

-

-

-

- ●購入物品お披露目~~●

- 遅ばせながら…イオンのブラックフラ…

- (2025-11-27 21:10:04)

-

-

-

- 働きながらの子育て色々

- ZOOM

- (2025-11-27 07:00:04)

-