テーマ: 短歌(1717)

カテゴリ: TNK楽歌31

♪ その比喩は心の中に入り込みわしづかみして引き出してゆく

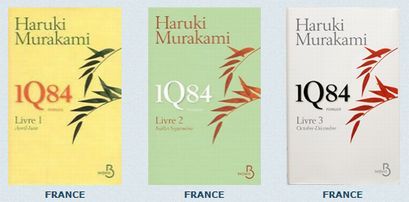

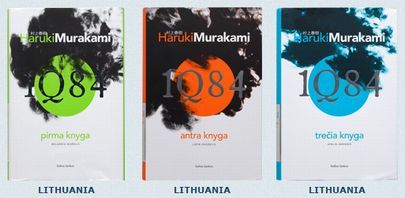

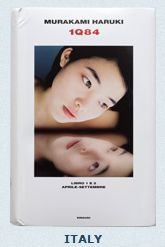

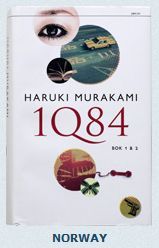

発売前から評判となり多くの方が読んだと思われる村上春樹の「1Q84」。

遅まきながら文庫になったのを機に私も読んでみた。平易な言葉で書かれているため長い小説の割りに読むこと自体は苦にならなかった。内容的にはちょっと喰い足りなさが残った。

学生運動、連合赤軍事件、そして山岸会、それがオウム真理教に繋がっていく。若者達が全共闘として戦い、やがて様々のコミューンを作りそして宗教団体へと転じてい現実の社会。

そして二つのストーリーを併行して進行させ、現実と異なる世界に迷い込ませるパラレルワールド。

「一度入ったら出られないところがある。そこから出られるか?」、「別世界に入り込むとはどういうことか」、「はじめは荒唐無稽に見えても、だんだん現実と感じられる」「いったん別な世界に入ると、そこを出るのは難しい」、「この社会のフィクションから、脱出することは可能だ」

思想統制の恐ろしさをとりあげたジョージ・オーウェルの小説『1984年』では、ビッグ・ブラザーという独裁者が出てくるが、ここではビッグ・ブラザーではなく「リトル・ピープル」。

彼自身が語っている。

「僕が今、一番恐ろしいと思うのは特定の主義主張による『精神的な囲い込み』のようなものです。多くの人は枠組みが必要で、それがなくなってしまうと耐えられない。オウム真理教は極端な例だけど、いろんな檻というか囲い込みがあって、そこに入ってしまうと下手すると抜けられなくなる」。

「物語というのは、そういう『精神的な囲い込み』に対抗するものでなくてはいけない。目に見えることじゃないから難しいけど、いい物語は人の心を深く広くする。深く広い心というのは狭いところには入りたがらないものなんです」。

♪ 自ずから檻に入りて手の届く狭き世界に生きる手もあり

彼の発明王・エジソンは「はるかに大きな未知の知性」のことを「リトル・ピープル・イン・マイ・ブレイン(頭の中に住む小人)」と呼んでいた。発想の原点であるリトル・ピープルの声を聞くことが1パーセントのヒラメキを得ることであると、日記の中で繰り返し書いていた。

村上春樹はここからリトル・ピープルのヒントを得たのだろうか。

続編が出るとか出ないとか、いろいろと憶測もあるようだが、どんな形になるかは別にして多分出るのでしょう。

それにしても村上春樹の比喩の巧さには舌を巻く。

気に入った文節を思いつくままノートに書きだしてみたら、89にもなった。私はストーリーよりもこちらの方に関心が向いてしまい、そんな文章が出てくると「巧いなあ~」とため息が出る。

その一部を書き出してみると・・・

「まるで舳先に立って不吉な潮目を読む老練な漁師のように、前方に途切れなく並んだ車の列を、口を閉ざして見つめていた。」

「そして話し終えたあとに、含みのある小さな沈黙の塊が残った。車内のせまい空間に、それがミニチュアの架空の雲みたいにぽっかり浮かんでいた。」

「大きな洪水に見舞われた街の尖塔のように、その記憶はただひとつ孤立し、濁った水面に頭を突き出している。」

「風はなく、その枝は地面に向けてひっそりと垂れ下がっていた。とりとめのない思索に耽る人のように。」

「花瓶にはダリアに似た花がいけられていた。機転のきかない中年女性を連想させるいかにも鈍重な花だった。」

「もしそこに牛河のような異様な風体の人物がいたら見逃すわけはない。砂糖壺の中のむかでのように目立つはずだ。」

「二年の歳月が彼の身体から多くのものを持ち去っていった。まるで集税史が貧しい家から情け容赦もなく家財道具を奪っていくみたいに。」

「その表情を欠いた一対の目は、軒下にふたつ残されたからっぽのツバメの巣を天吾に思わせた。」

・・・・・・

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」と

タイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[TNK楽歌31] カテゴリの最新記事

-

◆ ジョーク、冗談、ユーモアは生活の調味… 2014.10.22

-

◆ 消えていってこそ虹 2014.10.21 コメント(2)

-

◆ 映画っていいね。色々あるから良さも… 2014.10.20

Re: ◆ 遅まきながら1Q84(04/01)

なりひら さん

1Q84・・単行本でどしっと2冊、家にあります。妻が読み、娘が読み、なぜか私は未読。そろそろ読んでみましょうか。かつて「海辺のカフカ」にはまってしまいました。

http://happy.ap.teacup.com/ibaraki-doji/ (2013.04.02 00:35:52)

http://happy.ap.teacup.com/ibaraki-doji/ (2013.04.02 00:35:52)

Re[1]: ◆ 遅まきながら1Q84(04/01)

sunkyu

さん

なりひらさん

ほとぼりが冷めてから徐に手に取るというのが私のスタンス。前評判や前知識などを払しょくして先入観なしで事に当たるというのは正しい選択だと信じています。

(2013.04.02 07:39:31)

ほとぼりが冷めてから徐に手に取るというのが私のスタンス。前評判や前知識などを払しょくして先入観なしで事に当たるというのは正しい選択だと信じています。

(2013.04.02 07:39:31)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.