全203件 (203件中 1-50件目)

-

帰り道

夕焼けの水田が見えました。もう水が入れられていたのですね。気がつけば桜の木も素敵にピンクに染まっていました。温かい春がやっと到来したようです。暫くネットを繋ぐ時間が少なくなりそうです。ブログはなかなか更新できないと思いますが時間が出来ましたらまた皆さんのブログにお邪魔させて下さいね^^

May 15, 2006

コメント(19)

-

蘇った風景

頬の黒斑、茶色い頭ちゅんちゅんと耳を擽る可愛い鳴き声雀が帰ってきてくれました。いつものように何事もなかったかのように野原の餌を啄ばみぴょんぴょんと飛び跳ねながら本当に何事もなかったかのようにいつもの風景が戻ってきてくれました。まだ空を飛んでいる雀の大群は見られませんが野原に数羽の雀たちが姿を現してくれました。もう何処にもいかないでね^^ ■一口メモ■学名 Passer montanus大きさ 約14cmスズメの「スズ」は小さいものを意味し、「メ」は群れを作る小鳥という意味があるそうです。***中国で起きた『大躍進政策』の中で***1958年に中国で『大躍進政策』という農工業の大増産政策が施行されました。その中で、米へ被害を与える雀を除去してしまおうという「雀撲滅運動」が行われたそうです。その結果、雀による被害は減りましたが、害虫が大発生したことにより収穫は大幅に減少し数千万人の餓死者を出したそうです。1959年毛沢東はこの政策の失敗を認めて国家主席を辞任したそうです。雀は農作物を食べると同時に害虫となる昆虫類も食べ特に繁殖期には雛の餌として大量の昆虫を消費しているそうです。自然の中には単純には考えてはいけない生態系のバランスというものがあるのですね。何気ないいつもの風景に起こる小さな異変も私たちに大きな影響を与えることもあるようです。雀たちが姿を消していた原因もまだ解明されておらず、また本当に帰ってきてくれたのかまだ不安も残りますが久しぶりに姿を現してくれた雀たちにほっとしたひとときでした。雀がいなくなった地域で、雀が姿を現し始めた方がおられましたらトラックバックして下さると嬉しいです^^

Apr 30, 2006

コメント(30)

-

春風にのって

軒下の残雪も少しずつ融け始めました。まだ冷たい春風の中を小鳥たちが囀りながら気持ち良さそうに戯れています。雀が帰って来るのを待ちながら小鳥を見かけるとすぐカメラを向けてしまいます。今回の小鳥は『カワラヒワ』のようです。トーンの高い可愛い鳴き声翼に黄色い斑を持ち、嘴が円すい形広げた翼に現れる美しい模様を写真に撮りたかったのですがとても羽ばたくスピードについていけませんでした。後姿です^^■一口メモ■学名 Carduelis sinica漢字名 河原鶸(カワラヒワ)大きさ 約15cm全体に緑色で翼に黄色の模様があり、開いたり閉じたりして飛ぶことが特徴で、日本全域に留鳥として分布しているそうです。名前のヒワは「ひ弱い」という意味だそうです。

Apr 28, 2006

コメント(20)

-

春の陽光の中で 2

クロッカスの隣ではまるで黄金のような花びらを咲かせているのは福寿草です。まだ冷たい初春の大気の中でその黄金の花びらは、雌しべと雄しべに春の光をたくさん送るために精一杯大きく広げています。春にだけ咲く可憐な花たち温かい太陽の光をいっぱい浴びていってね^^学名 Adonis amurensis別名 元日草・朔日草☆花言葉「永久の幸福・思い出など」☆■一口メモ■福寿草は光と温度に敏感で昼間でも雲などで陽が遮られると花はしぼんでしまいます。これはまだ寒い時期に咲く為に、花の中の温度を調節しているそうです。

Apr 24, 2006

コメント(20)

-

春の陽光の中で

柔らかい春の陽光に誘われて可憐なクロッカスたちが咲き始めています。細い松葉状の葉の間から紫色・白・黄色の花たちが時折そよぐ優しい風に可愛らしく揺られています。まだ小さな芽が並んでいる花畑で一番先に春を謳歌するクロッカスたち。楽しい笑い声が聞こえてきそうです^^学名 Crocus vernus別名 ハナサフラン☆花言葉「信頼・楽しみなど」☆■一口メモ■クロッカスはサフランのギリシャ名で、一般的に春咲きを「クロッカス」秋咲きを「サフラン」と呼んでいるそうです。とてもよく似た花ですが花の色はサフランは紫の花だけだそうです。最大の相違点は、サフランには非常に長い赤色の雌しべがありますが、クロッカスにはありません。このサフランの赤い雌しべはスパイスの中では最も高価なものとして有名で100gのサフラン粉を集めるために約15000本以上の花が必要とされるそうです。~春咲きの「クロッカス」の雌しべ~(サフランのような長い赤色の雌しべではありません)

Apr 22, 2006

コメント(12)

-

抱かれた春の使者

雪の残る景色の中に淡い黄緑色のフキノトウが顔を出し始めました。寒さから守るように何重もの苞が蕾を抱いています。春の陽射しを浴びながらそれが少しずつ開いていき中から可愛い白い花たちが咲き始めました。先日の春の香り3では群馬県産の可愛いフキノトウをご紹介しましたが今日はやっと雪の下から顔を出したこちらのフキノトウをご紹介することは出来ました^^フキノトウには体内でビタミンAとなるカロチン、カリウム・鉄分など栄養価が豊富で、独特の香りとほろ苦さは素敵に春の息吹を感じさせます。■一口メモ■***フキ味噌の作り方***1 フキノトウ5・6個はみじん切りにしサラダ油でさっと炒めます。2 味噌(100g)に酒(大さじ3)・砂糖(大さじ4)を加えて火にかけ練り上げます。3 粗熱がとれた2の味噌に1の炒めたフキノトウを混ぜて出来上がり☆ 春の香りをお試しあれ^^

Apr 21, 2006

コメント(16)

-

雀のいない風景

小さな鳥たちが囀りながら飛んできて電線にとまりました。少し距離があったのでよく姿が見えなかったのですが雀が戻って来たのだと思いました。偶然持っていたカメラで撮った画像には違う小鳥が写っていました。お洒落な冠羽、黒い過眼線チラリと見える赤い尾冬鳥として渡来するヒレンジャクのようです。この群れに出会える事はとてもラッキーな事のようなのですが、今はとても雀に会いたいです^^■一口メモ■学名 Bombycilla Japonica漢字名 緋連雀(ヒレンジャク)大きさ 約18cm日本で見られる連雀は、「緋連雀」と「黄連雀」でユーラシア大陸の極東部で繁殖しているそうです。日本には冬鳥として飛来しナナカマドやヤドリギなどの実を食べています。いつも鈴鳴りになり群れで行動することが名前の由来になっているそうです。

Apr 17, 2006

コメント(26)

-

自然のアート8(霜柱)

春めいた日々に突然冬将軍が舞い戻ります。今朝、足元に霜柱が出来ていました。大地を押し上げ一面を光り輝かせる霜柱早朝数時間で消えていく自然の躍動です。■一口メモ■土が0℃以下になると、熱を放出することにより土に含まれている水が凍ります。その氷に向かって毛管現象によりその土の下層から水が流れ込み、放射冷却が進むにつれて次々と氷が成長し霜柱になるそうです。(霜柱の頭についている土の帽子が、冷たい大気又はその向こうの宇宙に向かって赤外線を放射することによって熱が奪われ放射冷却を起こしているそうです。)小さな一粒の土も宇宙に向かってアピールしているのですね^^

Apr 15, 2006

コメント(10)

-

クチナシの花

2月の日記春の鼓動でご紹介致しましたクチナシの蕾が咲きました。白い花びらから漂う香りは夜が深まるほど甘く包み込んでくれます。この甘い香りは鎮静作用があり心を安らかに静めてくれるそうです。素敵な夢を運んでくれそうですね^^香りの成分***ベンジルアセテート・リナロール・リナリルアセテート・ターピネオール・メチルアンスラニレートなど***

Apr 9, 2006

コメント(26)

-

太陽の翼

光に透き通る白い花びら小さな丸い蕾が薄いベールを広げていき甘い香りで誘います。学名の「helipterum」はギリシャ語で「太陽の翼」という意味だそうです。あまり可愛いのでポットで買ってきました。まだ深い雪の下に眠る庭の花たちに可愛い仲間が増えました。早く雪が融けて欲しいです^^和名 花簪(ハナカンザシ)学名 Helipterum anthemoides ☆花言葉「光輝・温順など」☆

Apr 7, 2006

コメント(12)

-

金沢へ

飛行機の外には美しい雲海が広がっていました。いつも下から眺めている雲を上から見下ろすのはとても不思議な気がしました。金沢では時間ができたなら兼六園で桜を撮りたいと思っていたのですが開花の時期は4月中旬ということでした。枝に膨らんでいた蕾がなんとなくピンクっぽく見えたのは気にせいでしょうか^^それで東茶屋街と湯涌(ゆわく)温泉に行きました。ここは大正ロマンの詩人画家竹久夢二が最愛の女性である笠井彦乃を伴って訪れたところだそうです。東茶屋街は1820(文政3)年に加賀藩がお茶屋を集めて町にしたものだそうです。きっと夢二も浅野川沿いに軒を連ねるこの東茶屋街を訪れたことでしょう。湯涌温泉・白鷺の湯では白い可憐な花が飾られていました。東北以北でしか咲かないとされる「キクサキイチゲ」にとてもよく似ていたのですが、この花も春を告げる使者なのでしょうね^^~金沢駅~~ゆわく温泉・白鷺の湯~~東茶屋街~~白鷺の湯で飾られていた花~■一口メモ■竹久夢二に愛された笠井彦乃は25才で短い生涯を終えてしまうのですが、「彼女は25で、私は37で死んだのです」と語るほどに夢二は彦乃の死を悼んだそうです。また「湯涌なる山ふところの小春日に目閉じ死なむときみのいふなり」と、死んでも良いほど幸せな時を過ごしたと20日間ほどの彦乃との日々を詠っています。素敵な人と是非湯涌(ゆわく)温泉へ^^

Apr 4, 2006

コメント(14)

-

白い山

4月1日、空からの眺めにくっきりと白い山が見えてきました。雪に覆われた有珠山の山頂付近です。有珠山は昨年の10月に行っていました。宜しければエコミュージアム(有珠山)を参照して下さると幸いです^^まだ冬の気配が残っている景色を眺めながら石川県の金沢に行ってきました。ゆっくりできる時間がなかったので写真はあまりないのですが桜はまだ咲いていませんでした。

Apr 3, 2006

コメント(6)

-

眺め

ドアを開けると気持ちの良い可愛い鳴き声が空から聞こえてきました。黒褐色の中に白いお腹と尾オレンジ色のクチバシと足お洒落な白い頬ムクドリらしいです。高い電線に身を置いて遠くからやってくる春を眺めているのでしょうか。■一口メモ■学名 Sturnus cineraceus 漢字名 椋鳥(ムクドリ)大きさ 24cm前後椋(ムク)の実を食べるのが名前の由来だそうです。また、鳥を観察する際に大きさの基準となる「ものさし鳥」としても利用されているそうです。飼鳥になっているムクドリはものまねが上手く、歌うムクドリもいるそうですよ^^~追伸~「人気blogランキング」では、皆さんの励ましのクリック有難う御座いました。とても嬉しかったです。カテゴリ・アロマテラピーでは素敵な人達と巡り会い、また違うカテゴリの皆さんともお知り合いになることが出来まして幸せに思っております。感謝しつつ今日(3.31)で「人気blogランキング」の登録を解除させて頂きます。今まで本当に有難う御座いました。明日から2泊の旅行に行って来ます。帰ってから皆さんのブログを拝見するのを楽しみにしています^^

Mar 31, 2006

コメント(6)

-

弥生の空

さくら さくら弥生の空は…… こちらはまだ雪を散らせる弥生の空お料理に添えられていた小さな桜の蕾たちグラスに入れると可愛く微笑んでくれました。全国の桜開花予想日が発表されましたね。北海道は4月5日に発表されるそうです。その日が楽しみです^^ 学名 Prunus cvs.☆花言葉「精神美・あなたに微笑むなど」☆■一口メモ■気象庁では全国約98か所の気象官署で、桜の開花・満開、梅の開花、楓の紅葉、ウグイスの初鳴、モンシロチョウの初見などの生物季節現象を観測しているそうです。その中で桜の開花日とは5~6輪以上の花が開いた最初の日で、満開日とは80%以上のつぼみが開いた最初の日だそうです。

Mar 28, 2006

コメント(24)

-

春の鼓動

初々しい若い葉が鉢植えのラベンダーに芽生えてきました。窓越しの太陽の光の中に春を感じているのでしょうか。それとも私達には分からない春のエネルギーが大気を満たし始めたのでしょうか。まるで春の妖精がそこでひと休みをしているようにほんのりふんわりと小さな幸せを届けてくれました。

Mar 23, 2006

コメント(20)

-

春の香り3

口いっぱいに広がる春の香り。フキノトウです。生まれて間もない柔らかい黄緑色の可愛いツボミ。でもこちらはまだ雪の下で眠っているのでお店に並べられていた群馬県産の春の香りを頂きました。春の陽射しを受けて雪の中から顔を出すフキノトウの香り。それは待ちに待った春の訪れの香りです^^フキノトウ(蕗の薹)沢山のツボミをつけた花茎の先を塔(トウ)に見立て、フキノトウとなったそうです。学名 Petasites japonicus☆花言葉「待望」☆■一口メモ■フキは夏に大きな葉で太陽の光を受け養分を地下に蓄え、越冬後、その養分を基にして花(フキノトウ)を地上に咲かせるそうです。雄株の花は黄白色、雌株の花は白色の雌雄異株で、早春の味としてのフキノトウは、まだ開かないツボミのものが旬です。秋田県の県花だそうです。

Mar 20, 2006

コメント(16)

-

雲の間に咲く花

西洋雲間草をお花屋さんで見かけるようになりました。山の岩地などに生え夏に小さな白い花を咲かせます。雲がゆきかうほどの高山に生えることからこの名前が付けられたそうです。雲の間からこの小さな花が顔を出す景色は雄大さの中に繰り広げられるメルヘンですね^^2つの可愛い雌しべが印象的です。ユキノシタ(雪の下)科の植物の基本的特徴は、雌しべは2本で2個の心皮は元で合着し花弁は5枚・雄しべはその2倍あるそうです。学名 Saxifraga rosaceasaxum(石)と frangere(砕く)に由来しているそうです。 ユキノシタ(雪の下)科☆花言葉「活力・愛らしい告白など」☆■一口メモ■西洋雲間草は、日本には戦前から入り別名はバイカクモマグサ(梅花雲間草)で、日本の高山植物のクモマグサ(雲間草)とは違うそうです。

Mar 17, 2006

コメント(17)

-

眺め(札幌の街並み)

札幌に行って来ました。この写真は札幌の西サイドを「JRタワーT38(タワー・スリーエイト)」から撮った景色です。遠く見渡す限りに山々が連なる西サイド。中心地には北海道大学や植物園があり、緑あふれる魅力的な都市景観が見渡せます。世界的にも有名なラージヒルジャンプ競技場である大倉山ジャンプ競技場も見えます。陽射しを受け夕陽に染まり夜景に煌く街並み、遥かに連なる山々の稜線、彼方で溶け合う海と空。広々とした自然の姿も北海道ですが、この眺望もまたひとつの姿です。平成15年3月にオープンした「JRタワーT38」の38階の展望台(地上160m)は、北海道内での建造物では1番の高さを誇り360°広がる札幌の街並みが見えます。札幌にお越しの際は是非どうぞ^^■一口メモ■「札幌」の地名の由来アイヌ語の「サッ・ポロ(乾いた広いところ)」とする説と「サリ・ポロ・ペッ(大きな湿地のあるところ)」とする説などがあるそうです。「花」 スズラン 「木」 ライラック 「鳥」 カッコウ 人口 1882320人(平成18年3月1日現在…北海道人口の3分の1・全国で第5位)面積 1121.12平方km

Mar 14, 2006

コメント(22)

-

白い月

日に日に明るい時間が増えてきていますね。青い空からお月様がまだ融けない白い雪景色を眺めていました。3月9日に撮った明るい時刻の上弦の月です。(今日は雨で見えませんでした。)お昼頃から出始め次の日の早朝に沈んでいるようです。今月の満月は3月15日だそうですよ^^月はいろいろな顔をしていつも静かに私達の心の中に話しかけてきます。昔から人は月に恋をしてきたのかも知れません。■一口メモ■月の呼称(明 る さ・ 様 子などから )薄月「うすづき」***薄雲のかかった月煙月「えんげつ」***かすんで見える月(烟月「えんげつ」)朧月「おぼろづき」***春の夜などのほのかにかすんだ月佳月「かげつ」***明るくさえわたったよい月寒月「かんげつ」***冬の夜空に冷たくさえてみえる月皓月「こうげつ」***明るく輝く月、白い月孤月「こげつ」***寂しげに見える月青月「せいげつ」***蒼く輝く月素月「そげつ」***白くさえた月淡月「たんげつ」***光のあわい月白月「はくげつ」***白く輝く月、冬の月明月「めいげつ」***晴れた夜の美しく光り輝く月朗月「ろうげつ」***明るく澄みわたった月

Mar 11, 2006

コメント(20)

-

温度

お部屋の中で自然のものに囲まれるのは心地よいです。小鳥の囀り、爽やかな風、木漏れ日などに抱かれているような気がします。先日行った可愛い喫茶店には木の実などでできたインテリア、ハーブの葉が綺麗にアレンジされた壁掛けなど美しく飾られていました。日常の生活の中で迎えてくれる憩いの場に手作りのもの、自然の息吹などが感じられるものなど温度が伝わってくるようなインテリアがあると素敵ですね^^

Mar 8, 2006

コメント(8)

-

ゆめほうずき

透かしほうずきに出会いました。「ゆめほうずき」という名前がつけられていました。花言葉は☆『妖精達の灯す赤いらんぷ』☆だそうです。素敵ですね。以前の日記自然のアートで自然が作った透かしほうずきをご紹介しましたが、ぽっと赤く灯った妖精達のほうずきも素敵です。いつか作ってみたいですね^^

Mar 6, 2006

コメント(10)

-

癒しの里(消えゆく地名)

昨日ご紹介しました「大滝(おおたき)村」で見た夕暮れの景色です。「大滝村」とご紹介しましたが、実は今年の3月1日に伊達(だて)市へ編入合併し今は「伊達市大滝区」となっています。ここは周囲を山に囲まれ寒冷な気候で積雪が多く、「大滝」という名は名所である三階滝に由来しているそうです。温泉の熱を使い栽培されたきのこは有名で、北湯沢温泉・ホロホロ山・徳舜瞥(とくしゅんべつ)山周辺は支笏洞爺国立公園に指定され、自然に囲まれた癒しの里です。今まで愛着のあった「大滝村」という名がなくなってしまうのは少し寂しい気もします。消えてしまっても思い出と共にいつまでも心の中には残したいですね^^■一口メモ■北海道も市町村の合併計画が進んでいます。合併前は全部で212市町村ありましたが、合併全完了時の2006年3月31日には180市町村になる予定だそうです。「伊達市」は当初、壮瞥(そうべつ)町も含めた3市町村での合併協議でしたが結局2市村(伊達市と大滝村)での飛び地合併となったそうです。今日(3月5日)、新「北見市」が誕生しました。(北見市・留辺蘂町・端野町・常呂町の合計4市町による合併)総面積が1427平方kmで足寄(あしょろ)町の1408平方kmをわずかに上回り道内最大面積となるそうです。全国的に見ると、岐阜県の高山市・静岡県の浜松市・北海道択捉島の留別村(るべつむら)についで4位になったそうです。

Mar 5, 2006

コメント(10)

-

幸せの鳥2

胆振地方・大滝村の道の駅「フォーレスト276大滝」の隣地に昨年移転オープンした「きのこ王国」という売店の中にあった「幸せの鳥」たちです。それぞれ個性的で可愛いですね。幸せをたくさん運んで来てくれますように^^

Mar 4, 2006

コメント(8)

-

春の香り2(桃の花)

桃の花を飾りました。もう温かい地方では咲いているのでしょうか。桃の花をお湯に浮かべるとふわっと甘い香りがします。観賞以外にもいろいろと楽しめそうです。 学名 Prunus persica☆花言葉「気立ての良さ・愛の幸福・万能など」☆■一口メモ■桃の原産地である中国では、桃を仙木・仙果(神仙に力を与える樹木・果実の意)と呼び邪気を祓い不老長寿を与える植物として親しまれているそうです。又、日本の『古事記』には、伊弉諸尊(いざなぎのみこと)が桃を投げつけることによって鬼女、黄泉醜女(よもつしこめ)を退散させたと記されているそうです。鬼退治をする桃太郎が生まれたのが「桃」からという事には意味があったのかも知れませんね^^漢方では桃は捨てるところの無い万能植物だそうです。

Mar 2, 2006

コメント(10)

-

雪洞(ぼんぼり)

母とお雛様を飾りました。飾りながら気がつくと一緒に歌を口ずさんでいました。明かりをつけましょぼんぼりに私が3才の時から飾ってくれていたお雛様。母といると小さい頃の自分がよく戻ってきます^^■一口メモ■「ぼんぼり」は「雪洞」と書くそうです。「ぼんぼり」とは「「ほんのり」という言葉が転化したという説が有力で、やわらかく、ほのかな明るさを表しているそうです。漢字の「雪洞」は、雪のかまくらの中の灯りが、ぼんぼりのほのかな灯りと似ていることに由来しているそうです。

Mar 1, 2006

コメント(4)

-

薪の炎

暖炉の中で燃えている薪の炎を眺めているといつしか心から癒されているのに気付きます。薪の微かな香り、パチパチ燃える音、揺らめく赤い炎…。薪の炎は自然界にあるものの動きと同様に、気持ちを引き付けられながら無意識に見ていられるため癒しの効果があり人をよりリラックスさせお互いに親しくさせる効果があるそうです。先日立ち寄ったケーキ屋さんの壁には暖炉があり、その前には柔らかいソファーと温かい飲み物が用意されていました。母と一緒にいたせいもあり少しそこで休ませて頂きました。父が昔、丸太を斧でスコーンといい音を立てて割っていた姿も蘇り懐かしい気持ちにもなりました。■一口メモ■「面白い」という言葉の語源には諸説があるようですが、その中に「火を囲んで楽しい話をしている時、火に照らされた人の顔は白く浮かび上がり楽しそうな白い顔がたくさん並んでいる状態から」という説があるそうです。この説にもあるように、火は昔からコミュニケーションを促進する重要な役割を果たしてきたのですね^^(一般的には、「面」というのは「顔の前」を表し、「白い」は「陽が差して明るくなる」ということで、「面白い」は「目の前が明るくなれば気分も明るく陽気になる」という説だそうです。)

Feb 28, 2006

コメント(12)

-

極楽鳥花

「緑のセンター」の中で一際目に付いた花がこれです。ご存知ですか?^^「極楽鳥花(ゴクラクチョウカ)」です。写真では何度か拝見したことはあったのですが、実際にお目にかかったのは初めてです。葉腋から優美華麗な長い花茎を伸ばし、オレンジ色に輝くきらびやかな姿はまるでそこに美しい鳥が翼を休めているようでした。極楽鳥はニューギニアに棲む鳥で、冠羽の色彩や印象がこの花に似ているために名付けられたそうです。学名 Strelitzia reginae( ストレリチア・レギーネ)和名 極楽鳥花(ゴクラクチョウカ) 英名 bird of paradise flower☆花言葉「万能など」☆■一口メモ■この花の蜜を吸いにくるのは昆虫ではなく美しいルリ色のサンバードという鳥で、鳥媒花の一種だそうです。鳥の気をひくような色彩とフォルムは南アフリカ独特の風土の中で生きる為の進化した姿であろうと言われています。大形の包(変形した葉)から伸びているオレンジ色の部分は萼(がく)で、花は青い部分だそうです。

Feb 27, 2006

コメント(10)

-

情熱の花

「緑のセンター」で美しく咲き誇っていたブーゲンビリアです。「緑のセンター」は、ヤシ類・バナナ等の亜熱帯植物を中心に約130種類、900本の珍しい植物が植栽されている温室であり、緑化資料展示コーナーや講習会などに利用できる研修室があります。また、緑の相談員による花と緑に関する総合的な相談も受けているそうです。昨日ご紹介しました「色彩館」も今日ご紹介しました「緑のセンター」も「いわみざわ公園」の中にあります。「いわみざわ公園」では、約4万平方メートルの敷地内に243種2万2千株のバラやハマナスを6月下旬から10月まで楽しむ事が出来ます。「いわみざわ公園」の夏も魅力的ですね^^学名 Bougainvillea別名 イカダカズラ原産地 中央アメリカ・南アメリカの熱帯雨林☆花言葉「情熱・熱心など」☆■一口メモ■ブーゲンビリアは鮮烈な美しい花びらが印象的ですが、色づいた花びらに見える部分は花を取り巻く葉(包葉)であり、包から突起している先端に白い小さな花が咲きますが、これは花の萼(がく)でブーゲンビリアに花びらはないそうです。***緑のセンター(ミカンも実っていました)***

Feb 26, 2006

コメント(6)

-

室内公園(色彩館)

ライラックが満開という情報が入り、岩見沢の室内公園(色彩館)に行って来ました。岩見沢は道内でも豪雪地帯の地域ですが、色彩館は一年を通して春の陽気が漂い、花が咲き乱れ緑の木々が鮮やかな温室型の公園です。花々を眺めながらゆったりと散歩を楽しんだり、芝生に座って寛ぐなど開放感あふれた自由空間を楽しめます。緑の相談コーナーも設置されています。お近くにお越しの際は是非お寄り下さいませ^^明日は色彩館のお隣の「緑のセンター」で満開だったブーゲンビリアなどをご紹介致します。学名 Syringa vulgaris 英名 Lilac(ライラック)別名 リラ和名 紫丁香花(むらさきはしどい)☆花言葉「無邪気さ・初恋・謙遜など」☆■一口メモ■花びらはふつう4枚ですが、5枚のものは「ラッキー・ライラック」と呼ばれ幸せになれるという言い伝えがあるそうです。***岩見沢の室内公園(色彩館)***

Feb 25, 2006

コメント(10)

-

春の陽光

近づいてきた芽吹きの季節和らいできた春の陽光に精一杯、枝を伸ばす木々たち右の木は「ナナカマド」です。12月の日記の自然のシャーベットでの赤い実を付けていた美しい姿も厳しい冬の時を経て風貌を変えています。気が付けばまだ白い粉雪が舞うこの季節春の陽光を感じながら冬芽をどんどん膨らませ青い若葉と白い美しい花を咲かせることでしょう。楽しみですね^^

Feb 23, 2006

コメント(10)

-

セピア色の使者

小鳥たちの鳴き声が聞こえてきました。ふと外に目をやると白い雪のキャンバスに淡いセピア色のグラデーション雪の輝きを覆い隠し冬の終わりを告げていました。遠くから伝わってきた大きな自然の息遣い。■一口メモ■黄砂は、4000Km離れた東アジアのタクラマカン砂漠・ゴビ砂漠、8000Km離れたイラクの砂漠地帯等の黄砂が高度3000mの偏西風に乗って日本にやって来ます。日本へ飛来する黄砂量は年間100万トン~400万トンになり地球全体の風成塵は15億トンになるそうです。この黄砂は洗濯物の汚染・視界不良による交通障害などで私達の生活を脅かしますが、酸性雨の中和・鉄やリン等の栄養塩の供給、又、大気中の有害な揮発性有機物・窒素酸化物等を吸着して取り除くなど地球規模で空気の浄化をしているとみなすこともできるそうです。

Feb 22, 2006

コメント(6)

-

春の鼓動

ベランダから射し込む太陽を浴びながら春の訪れを待っているクチナシです。開花するにはまだ早いしっかりと閉じられた硬い蕾の内側から春の鼓動が聞こえてきそうです。学名 Gardenia jasminoides和名 クチナシ実の口がひらかないところから「口無し」の名になったそうです。 (実にある突起部分をくちばしに見立て「クチハシ」から変化したという説もあるそうです。) 「梔子(クチナシ)」の漢字は漢名に由来しているそうです。 ☆花言葉「喜びを運ぶ・幸福者など」☆■一口メモ■将棋盤や碁盤の脚はクチナシの実をかたどり「打ち手は無言・周囲は口出し無用」を表しているそうです。

Feb 21, 2006

コメント(6)

-

春の香り

今日は温かい陽が射し込んだ1日となりました。春の訪れを感じたのか鉢植えのヒヤシンスが今満開です。ブルージャケットという名前がついています。短い花茎にぎっしりと小さな花をつけ甘い香りを漂わせています。先日、ブログの大切なお友達のひとりのアロマの森のてぃーとりーさんのブログでとても素敵な白いヒヤシンスのお花の写真が載せられていました。ここまで匂いたつような美しい花の写真です。素敵ですよ。是非、ご観賞下さいませ^^秋植え球根で春に花を咲かせるヒヤシンス。ほんとに春が楽しみですね^^学名 Hyacinthus orientalis和名 「風信子」「飛信子」(香りが風によって運ばれる意味があるそうですが、日本に入ってきた当時、学名の読みをこの漢字をあてて呼んでいたそうです。)☆花言葉「しとやかな可愛らしさ・初恋のひたむきさなど」☆■一口メモ■学名のHyacinthusは、ギリシャ神話の太陽の神アポロンと西風の神ゼフィロスに愛されたスパルタ王の息子ヒヤキントスからきています。類を見ないほどの美少年だったヒヤキントスがアポロンを選んだことにより悲しいお話が続きます。そのため紫色のヒヤシンスには「悲哀」という花言葉もあるそうです。

Feb 20, 2006

コメント(14)

-

コーヒーの香

朝から雪が降り続き、一日中の雪かきは大変でした。雪国の方、お疲れさまでした^^疲れた時、お部屋に入るなり香ってくるコーヒーの香りはいいですね。このコーヒーの香りはクロロゲン酸という成分で、脳を活性化させると同時にストレスを緩和し気持ちをリラックスさせるという作用があるそうです。(淹れたての香りに限られているそうです。)コーヒーのアロマオイルもあるそうですが、やはり美味しい水でお気に入りのコーヒー豆で淹れたコーヒーを味わいながら香りを楽しみたいですね^^■一口メモ■初めてコーヒーのことが登場した文献には「薬」としてその効用が記されていたそうです。ガンを抑えるクロロゲン酸の他、タンニン、ナイアシン、トリゴネリン、カフェインなどという薬効成分が数多く含まれています。その中でも「発ガン性がある」と誤解されていたことがあるカフェインは、眠気や疲労感の軽減、集中力や思考力を高め、また腎臓や肝臓の機能を向上させ二日酔いにも効果があるそうです。効用の反対の作用としては、胃酸過多を促進し空腹時は胃を荒らす恐れがあるそうですので消化器系の治療をされている方や妊婦の方は控えた方が良さそうです。効用を目的にたくさん飲んだりせず、楽しみながら味わいたいですね^^

Feb 19, 2006

コメント(8)

-

煌き

雲ひとつ無い漆黒の夜空にたくさんの星たちが輝いて凍てついた氷の大地を照らしているようでした。雪の降りやんだある夜のひとときです。

Feb 18, 2006

コメント(6)

-

雪の風紋

強風が雪面を吹き荒らし夜明けの陽射しをも封じ込めた凍てついた白い世界に生み出された美しい波紋風の音がいつしか波の音に変わる時昼には強風も収まり、陽の光を浴びた風紋が静かに輝いていました^^

Feb 17, 2006

コメント(8)

-

薪窯のピッツァ

昨夜は札幌に行って来ました。夕食に入ったお店がとても素敵だったのでご紹介致します。ピッツァ&パスタ ブラボーキッチン 北野店です。イタリア産の薪窯で焼き上げられたナポリピッツァと本場仕込みのイタリア料理は最高に美味しく忘れられない味になります^^お店の人も息の合った若者達でとても親しみやすく快い時間を過ごせました。あまり美味しかったので写真を撮るのを忘れ最後のデザートでパチリ。(ピッツァの写真はリンク先に素敵に載っています^^)札幌にお越しの際は是非お寄り下さいませ^^■一口メモ■ピザの定番「ピッツァ・マルゲリータ」の名前の由来は、イタリア王妃マルゲリータからきています。トマトの赤、モッツァレラチーズの白、バジルの緑はイタリア国旗を模しているそうです。これは1889年に王妃マルゲリータが国王ウンベルト1世とナポリを訪れた際に、その記念として当時有名なピザ職人だったラッファエレ・エスポジトがナポリの名物料理であるピザを献上した時にアレンジしたものだそうです。このピザは王妃を大変に喜ばせ、これが「ピッツァ・マルゲリータ」のはじまりとなったそうです。ピザの日の11月20日は王妃マルゲリータのお誕生日だそうです。

Feb 16, 2006

コメント(8)

-

幸せの鳥

母の家のリビングの壁に麻紐で作られた可愛い梟のお人形が飾られています。どうも手作りのように見えるのですが、誰が作ったのか誰が持ってきたのか分からないそうです。福を呼ぶ幸せの鳥「梟」誰かが母の幸せを願ってくれたのですね。見るたびに和みます^^■一口メモ■麻はあらゆる気候条件や土地で育ちやすく無農薬でも育つ素材としてエコロジックな扱いで注目され、又、製品材料となるまでは畑で炭酸ガスを吸収し酸素を出すので地球の温暖化対策と空気の浄化にもなるそうです。日本では食料・薬・縄・布・紙など古来から長い麻の伝統を持っていましたが現在では「大麻取締法」で規制されているそうです。学名 Cannabis sativa L☆花言葉「宿命・運命など」☆

Feb 14, 2006

コメント(12)

-

ガラス瓶

柔らかく光を抱く8面のガラス瓶。その中でゆったりと根を伸ばし可愛い小さな葉が次々と生まれているのは、観葉植物の中でもっとも丈夫で手間のかからない植物「アイビー」です。根を水の中に入れておくだけでぐんぐん育つのは嬉しいですね。お部屋の中のちょっとしたグリーン、ほっとします。学名 Hedera helix ☆花言葉「永遠の愛など」☆■一口メモ■分別回収されたガラス瓶などが、再び製品として生まれ変わる為にはたくさんのエネルギーを必要とするそうです。使われるエネルギーを最小限に抑えるには物を「捨てない事」とも言われています。普段使っているガラス瓶も素敵なフォルムをしたものがたくさんありますね。気に入ったガラス瓶に観葉植物などを飾ってみては如何でしょうか^^

Feb 13, 2006

コメント(4)

-

窓越しの雪

窓越しの雪を眺めながら夏の女王が花びらを広げているところです。ハイビスカスの写真は残暑9月の光の中で以来2度目です。やはり強い太陽の光の方が夏の女王にはお似合いですね^^■一口メモ■ハイビスカスは冬の室内でも明るい場所で、ある程度の温度をキープできると花を咲かせてくれます。乾燥しやすいので、霧吹きで葉水をしてあげるといいようです。水遣りは、乾いてからなるべく午前中に与える方が根が冷えなくて安心です。

Feb 11, 2006

コメント(6)

-

自然の奇跡

以前の日記越冬の美味で少しお話した和寒(わっさむ)の「越冬キャベツ」が手に入りました。見た目よりも重く2キロくらいありびっしりと葉が詰まっています。この和寒の越冬キャベツは奇跡的な「偶然」から始まったそうです。約35年前、秋野菜の価格が暴落し、採算の合わない秋キャベツを畑に放置したことがあったそうです。そして翌春に雪に埋まったキャベツを食べたところ葉は青々としたままで甘みが増していたそうです。こうして和寒の「越冬キャベツ」が生まれました。11月上旬、雪が降り始めそうな時期にキャベツの根を切り掘り出しやすいよう畑に8~12列に並べるそうです。早すぎると雪が降る前に凍り変色して味も落ちるのでカラマツの葉の色や散り具合を見ながら頃合いを見計らいながら作っているそうです。自然の雪という冷蔵庫の中でより美味しいキャベツを作る為にたくさんの手塩がかけられているのですね。日本テレビ系列「どっちの料理ショー」で特選素材に採用されたことのある和寒の「越冬キャベツ」、2月~3月に出荷されるそうです。もし見かける事がありましたら是非ご賞味下さいませ^^みずみずしい甘さと食感がなんとも言えないくらい美味しいですよ。■一口メモ■和寒の「越冬キャベツ」の平均糖度はメロンやトマトに匹敵する10度もあり芯に近づくほど上がる糖度は最も高い部分は14度あるそうです。(ふつうのキャベツの糖度は7~8度だそうです。)何故雪の中で甘みが増すのか詳しくは分からないそうですが、キャベツが凍らないように身を守ろうとして甘みを出しているという説もあるようです。雪の冷たさとキャベツの生命力が作り出した甘さなのですね。

Feb 10, 2006

コメント(2)

-

憩い

窓から見えるいつもの景色四季を通して楽しませてくれるシラカバの木です。お日様に照らされて樹氷も溶けているようです。枝に可愛い来訪者。あまりハッキリした画像ではないのでなんという鳥か分かりませんが少しの時間、仲良く休憩してすぐに飛んでいってしまいました。また遊びに来て欲しいです^^

Feb 9, 2006

コメント(4)

-

自然のアート7(霜華)

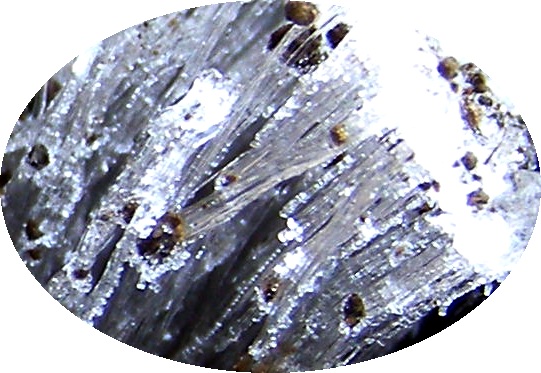

空気中の水蒸気が窓ガラスの内側の表面に直接凍りつき、その結晶が次第に成長していきます。これは『窓霜』、又は『霜華(しもばな)』と呼ばれています。花の模様に見えたり鳥たちの羽根のようにも見えます。子どもの頃から見ていますが、その美しさには未だに魅了させられます。この花が窓に咲き始めると冷え込みがとても厳しくなってきます。油断していると外からうちに入る時などドアのノブに手がくっ付いてしまったりします。明日は全国的に冷え込むようです。風邪などひかれませんようにご自愛下さい。

Feb 8, 2006

コメント(6)

-

自然の情景

泊まったホテルの窓からエゾシカの群れが見えました。私もエゾシカはめったに見ることが出来ないので、暫く眺めていました。その中の1匹(写真・下の鹿)が足を雪にとられて動けなくなったようです。近くの鹿が心配そうに見ています。周りを見張っている鹿もいます。このままでは冷たい雪の中、身動き出来ずに凍死してしまうかもしれません。フロントに行って訳を話し鹿を助けて欲しいとお願いしたところ、例えそれが鹿を助ける事であっても「自然」の中の出来事に人間が踏み込んではいけないと優しく忠告されました。その時は少し残念な思いでしたが、その鹿は長い時間をかけて自力で雪から抜け出して少し離れて見守っていた仲間の群れのところに行きました。自然の生き物と人間の生活は、お互いに手の届く場所であっても侵してはいけない領域というものがあるのですね。触れてはいけない神聖な情景。勉強になりました^^■一口メモ■エゾシカ(蝦夷鹿)学名 Cervus nippon yesoensis分布 北海道ニホンジカの北海道産亜種で体は7亜種ある中で一番大きいそうです。雄と雌は別々の群れを作り、雌は小鹿を連れた大きな群れで行動するそうです。狩猟や餌の欠乏する厳しい越冬生活という過酷な生活環境の中、雄の平均寿命は約2.9~3.1歳、雌の平均寿命は約3.6~3.9歳だそうです。

Feb 7, 2006

コメント(8)

-

氷爆まつり(層雲峡)

第31回層雲峡氷爆まつりが1.28~3.26まで開催されています。雄大な大雪山麓に繰り広げられる氷と光の幻想的な世界。断崖絶壁から落ちる滝が巨大な氷爆となってそそり立つ深い渓谷の自然をイメージされ造られています。1万平方mの会場に、清流石狩川の水が利用された氷柱・氷のトンネル・アイスドームなどが光を浴びてとても美しく輝いています。札幌の雪まつりも今日(2.6)開催されました。こちらにお越しの際には是非お寄り下さいませ^^☆夜のライトアップされたオブジェ。☆昼間の陽光の下のオブジェ。

Feb 6, 2006

コメント(6)

-

冬の渓谷(層雲峡)

層雲峡に行って来ました。秋の紅葉は天人峡でご紹介させて頂きましたが、今回は同じ「大雪山国立公園」にある層雲峡の冬の渓谷の画像をご紹介させて頂きます。層雲峡は、大雪山の北側にある石狩川上流の約24kmにわたる峡谷です。急峻な岩肌も秋とは違う趣がありますね。明日は『層雲峡氷瀑祭り』をご紹介させて頂きます。

Feb 5, 2006

コメント(2)

-

節分

今日は節分です。こちら(北海道)では落花生をまくことが多いです。衛生的で食べ物を無駄にしなくてすむので落花生を使うようになったと言われているようですが、物心ついた時からずーっと落花生でした。明日からカレンダーの上では春、「季節の変わり目には邪鬼が入り込む」ということで立春の前日に鬼を払うのですね。「節分」とは本来「季節の境目」という意味で、1年に4回あり(立春・立夏・立秋・立冬の前日)、特に立春が1年の初めと考えられることから春の節分が最も重視されるようになったそうです。和名 落花生・南京豆・唐人豆・地豆学名 Arachis hypogaea**名前の由来**花の根元から伸びてくる「子房」という茎が地中にささり、先の方に落花生の実をつけることから「花が落ちて実が生まれる」ということで「落花生」という名がつけられたそうです。☆花言葉「仲良し」☆■一口メモ■定番のかけ声は「鬼は外、福は内」ですが、鬼が御祭神の神社などでは「鬼は内、福は内」と言って鬼を接待するところもあるそうです。又、「鬼は内」と鬼を呼び込んで住職が鬼たちに説教をし、悪い鬼は改心させ社会復帰させるというお寺もあるそうです。 鬼と言えば「泣いた赤鬼」というお話を思い出します^^

Feb 3, 2006

コメント(6)

-

季節の香り

冷え込みが厳しくなってきました。そういう日は温かいお風呂が嬉しいですね。写真はこのブログで2回程扱いましたアップルミントのドライしたものです。今回はバスハーブとしてのご紹介です。乾燥保存したアップルミントを枝ごと細かく切って30gくらいを袋に入れるか、又は使わなくなったハンカチなどにしっかり輪ゴムをかけて利用します。夏の爽やかな甘い香りで温めてくれます。うがいに使えば風邪の予防にもなり、のどの痛みや鼻づまりも和らぎます。今年の畑にはアップルミントを是非どうぞ。繁殖力が強くたくさん収穫出来、大事な方に送っても喜ばれますよ^^■一口メモ■乾燥保存は、ハーブがいちばん香りのよい時期を選んで収穫します。ほとんどのハーブは花の咲く直前が一番香り高くなります。午前中に刈り取り水洗いしたものを風通しのよいところでドライします。ドライしたハーブはびんやタッパーなどに入れて密封保存します。

Feb 2, 2006

コメント(4)

-

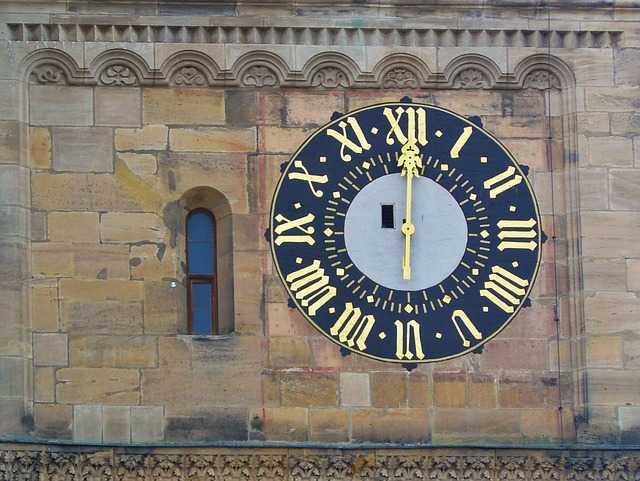

時の流れ

誰が折ったのか小さな折り鶴子どもの頃はよく折り鶴を折りました。今も綺麗な包装紙などを見かけると自然に手が動いてしまいます。ふと優しい母の手が蘇り、小さな自分が覗き込んでいるような錯覚に陥ります。ゆっくりと時間が流れていた時の思い出です。■一口メモ■折り紙の伝統は、日本だけではなくヨーロッパ・中国などでもみられるそうです。現在の日本で折られている伝承折り紙はヨーロッパ由来のものが多いそうです。日本では、丈夫でほどよい薄さと柔軟さを持つ「和紙」が多くの文化を生み出し、その中で「折り紙」が育まれてきました。「折り鶴」は記録に残された日本最古の折り紙作品だそうです。

Feb 1, 2006

コメント(7)

-

天からのメッセージ

ふわりふわりと降る雪は天からのメッセージ心に積もる優しい静けさ時々結晶のまま降り積もっている時があります。その輝く幾何学模様は何度見ても美しいです。■一口メモ■雪の呼び名は、気象的には「降雪」と「積雪」に分けられ13種類あるそうです。***降雪「たま雪」 冬の暖かい頃に降るたまの形をした雪。「こな雪」 粉末状でパウダースノーとも言われる雪。「はい雪」 灰のようにフワッとしている雪。「わた雪」 暖かく降水量が多いところに降る雪。「もち雪」 たま雪・はい雪・わた雪が溶けかかった雪。「べた雪」 もち雪がさらに溶けて降る雪。「みず雪」 べた雪が雨に変化する状態の雪。***積雪「新雪」 積もったばかりの雪。「こしまり雪」 新雪が少ししまった雪。「しまり雪」 さらにしまった雪。「ざらめ雪」 新雪やしまり雪が溶けて水を含んだ雪。「しもざらめ雪」 しまり雪が冷えて雪の中に霜ができた雪。「こしもざらめ雪」 しもざらめ雪の霜が小さい雪。

Jan 30, 2006

コメント(4)

全203件 (203件中 1-50件目)

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-

-

-

- 風水について

- フライングスター(玄空飛星派)風水…

- (2025-11-10 18:05:38)

-

-

-

- handmadeのある暮らし。

- ☆木の紙でつくる箸置き☆

- (2025-10-15 19:03:58)

-