全1015件 (1015件中 1-50件目)

-

お別れのご挨拶

以前から体調が悪く、検査をしてもらっていたのですが、今日(6月7日)入院せよとの連絡があり、木曜日に入院することになりました。しばらく、検査入院をして再手術になるのか ということで暫時ブログを閉じさせていただきます。 再度、皆様にお会いできるのを心の糧にして頑張って(顔晴って)きます。 長い間本当にありがとうございました。

2010.06.07

コメント(16)

-

呪いのわら人形&しのぶさんmiwakoさん??

USBメモリ 「呪いのわら人形」 いかがでした 商品に添付されていた説明書が *わら人形の効果などに関しては、一切の責任を負いません。*悪戯目的に使用するのはやめて下さい。*本物のわら人形ですので絶対に人をのろわないで下さい。*本品は精密機器です五寸釘を打ち付けることはしないで下さい。*付属の漢字シールに使われている文字に意味はございません。*「呪いのわら人形USBメモリー」の呪いに因る、PCの故障・データの破損などに関しては 一切の責任を負いません。パソコンから機密情報を持ち出そうとする情報窃盗犯も、この「呪いのわら人形USB」が刺さっていたら、おびえて犯行を断念するかもしれない。 何かと暗い話題の多い昨今、大笑いの商品。 ひょっとしたらHITするかも こんな可愛い系のUSBもありました。もし、ご購入の機会がありましたらご一考をこれで、終らないのがyamato1211です 皆様お待ちかね (どなたも待っていないですかね) 商品を見つけてきました。 miwakoさん しのぶさん紐で縛られているmiwakoさんとしのぶさん(同名の方がいらっしゃいましたら、お許しを)商品名ですので他意はございません。面白USBメモリを販売している「ゑびす屋」のサイトで売っておられた商品です。USBメモリではありません。 使用方法は 携帯ストラップなんですよ。 携帯に着けてみようかとも思いましたが 「変なじじい」と間違われそうなので断念しました。 決して 「変なじじい」ではありませんので・・・念の為 (前回に続いて) でも、ひょっとしたら 「少し変かも」

2010.06.05

コメント(5)

-

意外と使えて笑えるかも?

必要に迫られてUSBフラッシュメモリ購入することにしました。ネットで検索してみてビックリ いろんなものがあるんですね。お笑い好きな関西人にはピッタリかも 商品のキャッチコピーは 禍々しさはピカイチ 呪いのわら人形 3980円 仕事への不満を溜め込むならこのUSBメモリが一番かも yamatoはすでに仕事からリタイヤしましたので、仕事上の不満はありません。 とすれば、妻への不満でも溜め込むか ある日、ふと気付くと五寸釘が打たれているかも これ以外にも yamatoが興味を持ったのがこのメモリ 秘密のデータはここに 保存するデータはあんなものでもこんなものでも 興味はありましたが、買ってはいませんので 念の為 こんな本を購入しました KKベストセラーズ刊 「オモシロ雑貨」届いたら 面白グッズのいろいろを紹介していきます (ブログのネタ切れの強い味方にしたいと思っています)

2010.06.03

コメント(6)

-

RAILWAYS

今日は何年かぶりに映画見に行ってきました RAILWAYS 「大人が夢見てもいいんですよね」 49歳で電車の運転士になった男の物語 49歳の超一流会社のエリートサラリーマンが、母の病気を期に、自らをリストラして故郷に 帰り、子供の頃の夢だった運転手になって夢を実現する物語。 (詳しくはこれから見られる方には迷惑だと思いますので略)久しぶりに劇場に足を運ぼうと思ったのが Bigmouse7836さん のこの記事でした 出雲に最初に訪れたのが高校を卒業して、就職した会社の慰安旅行でした。 その後、偶然にも出雲の斐川町に遠い親戚もできて現在まで4回ほど訪れています。 雄大なスケールの出雲大社・日本一美味しい蕎麦・長閑に広がる田園風景 etc ここ5年ほど出雲に行くこともなっかたのでBigmouseさんの記事で懐かしくなるとともに 鉄道ファンでもありますので是非50系デハニの電車が見たいとの思いで劇場に足を運び ました。 映画の方は兎も角 電車と出雲の田園風景 タップリ楽しませていただきました 50系デハニ53・・・・こんな電車です こんな電車 知ってました なにが 何が 現在、走っている電車との違いわかりました 手動の扉 がついているんですよ yamatoの子供の時代はこんな電車でした。 一畑電鉄でまだ走っているんでしょうか 走っているのなら乗ってみたいと思います Bigmouseさん 「ばたでん」で走っているんですか 映画の方は、 夫役が中井貴一さん、妻役が高島礼子さん、 娘役が本仮屋ユイカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ こんな美形家族って何処にいるんだ 関西風のツッコミで終わります。

2010.05.31

コメント(10)

-

国宝 犬山城・・・・・・

犬山城の記事に ブロ友のガリちゃんさん からこんなコメントいただきました この城には成瀬のお姫様がまだ住んでらっしゃいますよ! 潤子さん なかの倉庫を改造したお部屋で暮らしてらっしゃいます、 電通にお勤めのOLさんです。 お店をやっていたころのお客さんでした。 お姫様にお会いできるかも早速調査開始 HITしました 成瀬 淳子氏 財団法人「犬山城白亭文庫」 理事長 (お名前のじゅんの字は潤と淳の違いはありますが、この方に間違いない) 2004年に成瀬家の所有の犬山城を譲り受けたのがこの財団法人「犬山城白亭文庫」 この財団法人のHPから 成瀬 淳子理事長(成瀬家 13代目) 毎日新聞のインタビューから抜粋父が50歳を過ぎて病気になり、私は、お城の相続の問題を考えると、伝来の文物を売ってお金を工面するしかない。でも、文化の流出につながる事態は避けたかった。それが犬山城を守ることにつながるとは思わなかった。また国宝は個人の意思の働かないところにあるものとも思いました。維持は大変で、成瀬は明治以降、お城にお仕えしていたようなものです。お城の管理について、当初は行政と埋めがたい溝があると感じましたが、成瀬家には「所有者」という意識が強すぎた面もあったのでしょう。財団設立のためには「城主」の顔が見えないようではダメだという声も聞き、「私が一生かけてお城をお守りします」との気持ちで、犬山に移り住みました。 自分の小さな家を守っていくのも大変なのに、お城を個人で所有し、維持・管理して行く苦労は想像を絶するものがあります。多くの文化財はこうした先人のご努力で残されているんでしょうね。犬山城、近いうちに訪れてみたいと思っています。ひょっとしたら お姫様にお会いできるかも

2010.05.30

コメント(6)

-

個人所有だった国宝

日本全国には復興天守、模擬天守は多数ありますが現存する木造天守は12しかありません。 国宝指定が 4城 姫路城・松本城・彦根城・犬山城重要文化財指定 が 8城 弘前城・丸岡城・備前松山城・松江城・松山城・丸亀城・宇和島城・高知城 現存天守12城のなかでも 最古の城といわれているのが「犬山城」 犬山城 愛知県犬山市犬山北古券65-21537年、織田信長の叔父織田信康によって木之下城より移築されたといわれています。以降、池田恒興・織田信雄(信長の次男)など城主はめまぐるしく変わりましたが江戸時代になり尾張徳川家の重臣成瀬家が1617年に拝領。その時改修された天守が現在に残っている。幕末まで成瀬家が所有していたが、明治4年、廃藩置県で愛知県の所有となり、天守以外のほとんどが取り壊された。 明治初頭の犬山城明治24年 濃尾地震で天守が半壊その後 明治28年に修理を条件として愛知県から旧藩主の成瀬家に譲与され、成瀬家と犬山町民の手で修復されて 昭和10年国宝に指定された。 全国唯一の個人所有の城として保存されてきました。国宝指定当時の犬山城(昭和10年) 2004年4月 財団法人「犬山城白亭文庫」に譲渡されました。yamatoはまだ訪れたことのないお城ですが、数奇な運命を辿った城是非、行ってみたいと思います (写真はいずれも Wikipediaより)

2010.05.29

コメント(7)

-

国宝あれこれ・・・珍しい国宝

日本各地にあるお城の中で、国宝に指定されているのが四城あり国宝四城と呼ばれています。 姫路城・松本城・彦根城・犬山城。 四城のうち、姫路城は世界文化遺産にも登録され、別名を白鷺城ともいわれる美しい姿で観光客の人気を集めています。大天守と呼ばれる「天守閣」は、勿論国宝ですが、この地階に日本でも一つしかない国宝があります. 姫路城 大天守地階 「 厠 」 厠とは、奈良時代から使われている便所の別名で、トイレのことです。写真は、社団法人姫路観光コンベンションビューローよりyamatoのブロ友の皆様は、いずれもお若い方なので、こんな便所はご存知ないと思いますが yamatoの子供時代はこんな便所でしたよ。 はね返りをかわす為(意味分かりますかね? お尻を前後左右に微妙に動かしながら 用をたしたものです。

2010.05.27

コメント(8)

-

国宝あれこれ

昨日の国宝「七支刀」特別公開を拝観して、興奮冷めやらぬ状態のyamatoなんですが・・・・・・・・実は全国に数多くある国宝の中で一番見たいと思っているのが(財)福岡市文化芸術振興財団発行 ポストカードよりWikipedia Commons より 1784年に筑前国(現在の福岡市)志賀島で野良仕事中の農夫が拾った 「漢委奴国王印」 (かんのわのなのこくおういん)。中国の「後漢書」の中に、正暦57年、後漢朝の光武帝が奴国の王へこの金印を送ったとされています。 1931年に国宝に指定されています。 yamatoが金印を見たい理由は この漢委奴国王の金印のほかに、『魏志倭人伝』にはもうひとつの金印が日本に 伝わったという記事があります。 239年、邪馬台国の女王であった卑弥呼が魏の都へ貢ぎ物を贈ったことにたいして 授けられた金印です。 「今汝を以て親魏倭王(しんぎわおう)と為し、金印紫綬を授ける」とあります もし親魏倭王(しんぎわおう)の金印がみつかったら、(もし、たらの話ですが) そこは、現在も結論がでていない邪馬台国の発見ということになることでしょう。 最近になって邪馬台国の有力な候補地になりつつある大和桜井市の 「纏向遺跡」・・・・・きっとここから発見されるでしょう (その時に備えて「漢委奴国王印」を見ておきたい)邪馬台国=大和説論者のyamatoの妄想かも(いや~~そんなことはない)

2010.05.25

コメント(6)

-

国宝七支刀の特別拝観

朝、目覚めると しかも 凄い雨 (木曽路の旅から続いて天気に恵まれず・・やっぱりyamatoが雨男) 一緒に拝観する予定だった妻から一言。 「私は行かないから 貴方だけどうぞ」 今回見逃したら、再び見ることができないかも 強く決意して 集合時間の5分前に到着。 集まった物好きは約20名 最初に拝殿で正式参拝した後、ボランティア(天理大学の学生)から 拝観時の細かい注意がありました。 公開場所(長正殿)に案内され、七支刀について詳しく説明いただきました。 ガラスケースに入れられた七支刀は、想像していた以上に綺麗で、正直驚きました。刀に刻まれた銘文も読むことができました(意味は分りませんが) 予定時間の1時間、瞬くまに終了しましたが充実した時を過ごせました 撮影禁止でしかも大雨 写真はありません。 過去の写真を利用して 石上神宮を紹介します。 石上神宮(いそのかみじんぐう) 祟神天皇の時代の創建で大和を代表する古社。 古代には大和朝廷の武器庫「天武庫(あめのほくら)」があり、厖大な武器が豪族物部氏 により管理されていました。 石上神宮には国宝が三つあります。 特別公開の神武天皇の東征の際に力があった神剣、 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ) 「これが 国宝 七支刀」 (写真はありません) 鎌倉時代の建築で神社建築では最も古いものの一つと言われている 入母屋造、檜皮葺き拝殿。 境内には最古の割拝殿の様式を持つ、摂社 があります。 出雲建雄神社 こちらも国宝です 雨も少し小止みになってきましたので、お守りでも買おうと社務所を覗いてみました。 お守り売り場に 七支刀がありました その証拠がこの写真(これは本日の撮影です) 自宅に帰ると雨はすっかり止んでいました。 雨男 確定の1日でもありました

2010.05.24

コメント(5)

-

国宝七支刀の特別公開

今日の毎日新聞・奈良版 天理市布留町の石上神宮で、国宝・七支刀の特別公開が始まった。平城遷都1300年を記念し、6年ぶりの一般公開となる。6月11日までの平日に事前に申し込んだ約3000人が拝観する。申し込みはすでに締め切っており、全国から歴史ファンが訪れている。 (以下 省略)七支刀の薀蓄 左右交互に6つにわかれる形から、六叉の鉾とも呼ばれておりその刻まれた銘文より369年に作られ百済から献上された貴重なもの。 神宝として非公開になっていますので、山辺の道の起点となっている神社ですのでyamatoもよく訪れていますが、今まで拝観したことがなかった・・・ が・・・・・・・・・ 2倍の倍率のなか、見事に当たりました天気予報では激しい雷雨とか 雨にも負けず・風にも負けず・・・・・・元気に行ってきます 【ご注意とお願い】1:略2:略3:正式参拝をいただきますので、ジーンズ、Tシャツ、運動着、作業着 短いスカート、サンダル等の軽装、派手な服装は遠慮願います。 (お願いではなく断定ですが 着ていくものがあるかな~~)4:拝殿内や特別拝観場所での撮影は固くお断りします(やっぱり) 従って七支刀の姿をお見せするのは不可能(残念です)従って七支刀の姿をお見せするのは不可能(残念です)実はyamatoは以前に一度だけ七支刀を見たことがあるんです。 (但し、石上神宮所蔵の刀ではなく、韓国の国立扶余博物館で)写真はありませんが ネットで探して参りました。 これはレプリカです。 明日は本物を見てきます。

2010.05.23

コメント(6)

-

野沢温泉の思い出

最初に野沢温泉に行ったのが、1971年(多分、昔のことで正確でないかも?)それ以降は年末の30日~3日まで、高校時代の友人5人とスキー合宿の時間よりの時間の方が長かったかも それ以降、約15年間、民宿のおばさん達には本当にお世話になりました。 おばさんには、本当の息子のように可愛がっていただきました。 1986年の参加を最後に、海外に転じたため交流も途絶えていましたが今回の旅行を計画する時、当時のことを思い出し、できれば逢いたいという思いから、野沢温泉民宿協会にして情報をいただき、今回の再会となりました。 翌日(16日)は、ご自宅を訪問し(民宿をされていた建物はなくなっていました)て懐かしい昔話に花が咲き楽しい1日でした 昔の仲間と一緒に野沢を訪れることをおばさんと約束。 (責任重大・・・10月の同窓会で会った時に提案します) 野沢温泉といえば、スキーの発祥地・野沢菜の発祥地として有名ですが もう一つ、全国郷土玩具の東の横綱といわれる「鳩車」も有名です。昔は我が家にも飾ってあったのですが、現在はありません。 今回は是非買って帰ろうと思い温泉街を歩いてみました。 旅館「さかや」の玄関にあった巨大な鳩車 鳩車を作っておられる方は少なくなり、現在4人しかおられないとか、しかも製作過程が分業になっているらしい、おばさんに話すと、最初から最後まで一人で作っておられる方を紹介していただきました。 注文を聞いてから製作するため、1ヶ月はかかるとのことでしたがお願いをしました。 ちょうど 旅から一月 そろそろかな~~ と思っていたら 先日、息子さんからメールが届きました 「父が転倒して骨折入院しています 退院は6月になる予定です。 ご注文いただいた「鳩車」をお渡しするのが遅くなりますが いかがいたしましょう キャンセルでも結構ですが、ご迷惑おかけします」 キャンセルはいたしません。 いつまでもお待ちしています 最後に「夫婦鳩」の写真をUPして今回の旅の報告を終りたいと思っていたのですが、諸般の事情により断念 4月17日 同行したご夫人を長野駅でお見送り(新幹線で横浜へ)した後中央本線(特急信濃)で夫婦二人で仲良く帰ってまいりました。 ちなみにこの日は、旅行始まって初めての 普段の行いの悪いのは誰だ~~~~ やっぱり yamato なんでしょうかね 永らくのお付き合いありがとうございました

2010.05.22

コメント(2)

-

青春の思い出の地 野沢温泉村へ

善光寺参拝を終え、100円バスでJR長野駅へ長野駅16時41分発 JR飯山線の列車に乗り込み、野沢温泉の玄関口戸狩野沢温泉駅に到着(17時半)。 (余談ですが、以前長野駅に来た時には、仏閣形駅舎だったと記憶しているのですが その面影はすっかりなくなっていました。新幹線ができた時に変わったのかな)戸狩野沢温泉駅からはバスで20分で野沢温泉に到着。 バスの停留所には、懐かしいおばさんが 25年ぶりに見るおばさんの顔は当時のまま (すでに85歳)を過ぎておられるのに元気いっぱいでした。 バス停には、おばさんの息子夫婦やお孫さんにも出迎えていただきました。息子さんご夫婦は、お世話になった当時の民宿を経営されていた、私と同じぐらいのご夫婦です(夜は一緒に騒いだ仲間でもあります)お孫さんの男の子(といっても彼もすでに35歳)、彼が生まれた時から知っており、最後に会ったのが10歳の時、あれから25年立派に成長されていました。 現在は、時代の流れで民宿も止められてお世話になることができないのが残念でした。 バス停の立ち話は寒~~い (この日は4月だというのに雪がちらちら)翌日の自宅訪問を約束して、紹介していただいた旅館にチェックイン。温かいお風呂に入浴・・・美味しい野沢菜の漬物で 最高に幸せでした 次回は最終回になります、もう少しお付き合いください

2010.05.21

コメント(6)

-

善光寺駆け足拝観と面白いもの!!

暗闇の世界から明るい世界へ 大勧進・大本願・雲上殿・忠霊殿・六地蔵と濡れ仏・延命地蔵尊 鐘楼など 善光寺は見るものがいっぱいで、とても半日程度では 無理 今回は「極楽」への切符をいただいた事に満足して 次の目的地「野沢温泉」に向うため長野駅に 善光寺と仲見世で見かけた面白いもの善子(ぜんこ)と光子(こうこ)の親子牛・・・流石(牛に引かれて善光寺) 善子(よしこ)と光子(みつこ)・・・・・・普通でした。どこかで見たような 奈良で活躍中の「せんと君」によく似ています。 作者が同じ人かも 山門の前の八幡屋礒五郎とお土産の唐辛子。 善光寺といえば唐辛子とか どうしてなんでしょうね。八幡屋礒五郎で見かけた Kit Kat チョコレート。 信州版もっこりんごも店頭に。 善光寺限定QPもありました. お土産店の看板娘もお出迎え多くの参拝客で賑わう仲見世でこんな物を発見しました。 (ここからは18歳以下の方及び H画像がお嫌いな方はご遠慮ください)yamatoの行く所には (決して探しているわけではありません) お寺さんの門前にこんな不謹慎な・・・・店の方の説明では 招き 仙台四郎さま といって 大事なものが出ちゃっていますが、気にしないでお祀りすると 商売繁盛・家内安全・大願成就を世の人々に必ず福をもたらします。 これは、是非購入しなければ・・・・・・ 「時間がないから 早く行きましょう」 冷たく。 つ づ く

2010.05.19

コメント(6)

-

善光寺のお戒壇めぐり

善光寺の「 お戒壇めぐり」を知ったのは、 直木賞作家の坂東真砂子さんの作品 「狗神」の冒頭にこの善光寺の お戒壇巡りの事が書かれていました。 ”鼻をつままれてもわからない” ”ちょっとした幽霊屋敷” ”暗黒に浮いている” というように書かれていて、暗闇の恐怖というのを一度体験したいと 以前から思っていました。 内陣の右手を進むと、お戒壇めぐりの入り口があります。 入り口には、「右手で、腰の高さに壁をなでて・・・」などと案内板があります。 この入り口は階段を下るようになっており、この段を下るとお戒壇めぐりのスタートです。 真っ暗闇の中を、右壁に手を付いて伝いながら歩きます。 誰かに足を踏まれたり、何かに躓いて誰かの身体に触れたり(ごめんなさい) その距離約45メートルあり、真っ暗闇ですから相当長く感じます。 しっかりと右壁に手を置きながら歩いていると、ご本尊の下あたりで極楽の錠前に 触れることができました。 ごの錠前(鍵)に触れることで、極楽浄土行きが約束されるのです。 yamatoも無事 錠前にタッチ 何年か先の・・・極楽浄土行きが決定です 同行のお二人も無事錠前にタッチ・・・極楽へどうぞ暗闇の世界から 明るい地上へ・・・・・極楽かも

2010.05.17

コメント(8)

-

奈良井宿から善光寺

4月15日(木) 曇 気温が1度とか・・・寒~~い朝の目覚めです。 今日は善光寺を目差します か どちらにするか検討。 やっぱり中央本線の旅にしました。 JR奈良井駅は特急も停車しないので、のんびり鈍行列車の旅を 楽しむことにしました。 JR奈良井駅発 11:42分発の電車に乗るため奈良井駅へ 駅舎は、人の乗り降りも少なく田舎の風情がある駅でした。 (カメラが無いのが残念) やがて列車が到着・・・・・長野駅までの約2時間、木曽路の3日間の 旅の話で盛り上がりました。 長野駅到着。 yamatoは、電池を買いに猛ダッシュ (テックランド長野本店で無事購入) この間、お二人は長野名物「おやき」を食べておられました さあ~~ 「牛に引かれて善光寺詣」です。 (今回は美女二人に連れられてということですかね) 善光寺にお参りする前にちょっと薀蓄を 牛に引かれて というのはどんな意味があるのか 調べました。 その昔、信濃の国の小県郡(ちいさがたのこおり)に、欲張りで信仰心に欠ける老婆が住んでいた。もちろん善光寺詣でなど考えたこともない。その日も、彼女は、お金を儲けようと、川で布をさらしていた。すると突然、牛が向かってきて、さらしていた布を、角に引っかけて、一目散に逃げて行ってしまった。彼女は、大事な布を持ち去られてはたまらないと、牛の後を追いかけて行く。やがて気がついてみると、善光寺の境内まできてしまっていた。以後、この強欲で信仰心に欠けていた女性にも、信仰心が芽生えたという話である善光寺は一切衆生救済の寺 善光寺が創建されたのは飛鳥時代の642年のこと。まだ宗派が発生していない時代だったので、善光寺は今でもどこの宗派にも属していない。だからこそどんな宗派の人でも、男女の差別もなく、等しく利益がある。 (旺文社 ことりっぷ 小布施・長野より) 江戸時代中期を代表する仏教建築として国宝に指定されている本堂。 つ づ く

2010.05.16

コメント(2)

-

妻籠宿から奈良井宿へ

4月14日 妻籠宿の観光を終え、次の宿泊地奈良井宿へ。 妻籠宿には、JR中央線の駅がありませんので、近くの南木曽駅へバスで向かいます。 南木曽駅舎の写真を撮ろうと、デジカメを構えてシャッターを押そうとしたらトラブル発生・・・・・デジカメの電池が~~~~~~ 本日、写真は無しです南木曽駅から向うのは上松駅へ 寝覚の床 木曽川の激流が長年にわたり花崗岩を浸食した、奇岩の数々絶景でした。 この「寝覚めの床」の由来は浦島太郎の伝説から来ていると言われているそうです。現世に戻った浦島太郎が知人を探して諸国をさまよい、住み着いたのがこの地だという。 浦島太郎はここでお土産に貰った玉手箱を開くと、中から煙が一瞬にして300歳の老人に。全国にある「浦島伝説」がここにも 寝覚の床の観光を終え、次に目差すのが宮ノ越宿 現在は昔の街道筋の面影は無く、どこにでもある農村地帯の風景でした。今回の訪問はyamatoの強い要望で実現しました。 この地は、木曽義仲と愛妾・巴御前のゆかりの史跡が多く、歴史ファンのyamatoが一度は訪れてみたいと思っていた所でした。 義仲が旗揚げをした「旗挙神社」や義仲・巴御前の資料が展示されている「義仲館」を見学。最後は義仲と巴御前が眠る徳音寺の墓前に 宮ノ越宿から奈良井宿へ 奈良井宿は木曽路にある11宿場町でも最も繁栄した宿場町。1kmに及ぶ町並みには多くの伝統的な家屋が軒を連ねています。 奈良井宿・馬籠宿・妻籠宿は、重要伝統的建造物群保存地区に選定され、200年にも及ぶ昔の姿をとどめている貴重な宿場町。 今回、45年ぶりの木曽路の再訪、時の流れを強く感じました。 住民の皆さんの大変な努力の中の景観保存、頭が下がる思いでした。4月のこの時期は、観光客も想像していたよりも少なく、昔を偲ぶことができました。夏には多くの観光バスが行き来して大変な混雑になるようです。 できれば何時か叉、来てみたい そんな思いの木曽路の旅でした。 木曽路の旅は終りましたが、今回の旅行の次の目的地「善光寺」「野沢温泉」への旅ご迷惑でしょうが 続きます。 明日は長野市内で電池を購入して、写真を撮りたいと思っています。

2010.05.14

コメント(4)

-

妻籠宿のレトロな店々

4月14日(水) 晴れ 朝、寒さに震えて目覚めました。この時期の気温が2度となるのは、妻籠でも珍しいとのことでした。2階の障子を開けて外をのぞくと、宿場町は四方を山に包まれている。宿場をつらぬく中山道に目をうつすと、旅芸人や旅人たちで賑わった昔の面影が偲ばれる。 当初の予定では、今日は薮原宿から木曽路の最北端奈良井宿を歩くつもりでいましたが・・・・・昨日のハイキングの後遺症の筋肉痛叉、宿屋のご主人からの「薮原から奈良井の道は、鳥居峠を越える道はいました木曽路の中では最高の難所です」との情報もあり、ハイキングは断念 バスを乗り継ぎながら今日の宿泊地奈良井宿に向うことになりました。 朝食を終え、妻籠宿の散策。曲げ物、お椀、下駄、民芸品「お六櫛」、笠、竹細工、ワラ草履などを売るお店や、名物「栗きんとん」、蕎麦などが食べられるお店が街道に並んでいます。 ちょっとお店巡りを 民芸品 「木曽馬」お買い上げとくれば 銘酒 「七笑」 お買い上げさらに物色中 脇本陣・光徳寺・妻籠宿本陣跡・白木番所跡などを見学。妻籠宿とお別れする前に女性軍に連れてこられたのが茶房&菓子輔「ゑびや」さん・・・・・目的は 名物「栗きんとん」を楽しく賞味されておりましたがyamatoは、例によってパス。 お茶だけいただきました つ づ く

2010.05.09

コメント(5)

-

昭和を感じる妻籠宿

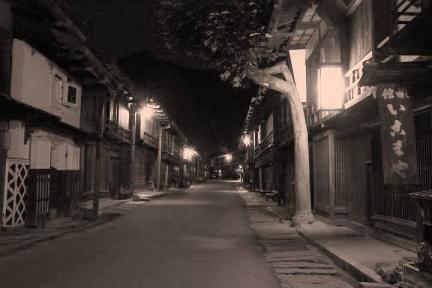

妻籠の町は狭い街道をはさんで、昔ながらの家並みが続く。 手を伸ばせば2階建ての家の軒に届きそうな低さで、手作りのワラジが 軒下にばらさがり、カラカサが広げたままかげ干ししてある光景が目につく。 (ちょっと 紀行文風に 妻籠宿の紹介でした) 今回宿泊させていただいた民宿「いこまや」のご主人に聞かせていただいた話によりますと妻籠部落では、昭和43年から全国でも珍しい宿場全域を保存しようという運動が盛り上がり最も昔の姿をとどめていた民家の解体、復元、修理をしたり、さらに、街道筋の電柱も撤去。 前回、訪れたのが昭和41年のことですので、当時からそんな計画をあったことに驚きです。そんな住民の方々の大変なご努力もあって昭和51年に 重要伝統的建造物群保存地区に認定されています。 (現在、38都道府の86地区が選定されています)私の住む奈良県にも橿原市今井町と宇陀市松山の2箇所がありますが、皆様のお近くにもきっと保存地区になっている所があると思います。 昔の面影を残す古い家並みいつまでも残って欲しいと強く思いました。 馬籠から妻籠のハイキング・・・お蔭様で天気にも恵まれ、無事完歩。お風呂にゆっくり入り、美味しい夕食をいただいた後は、疲れた身体に鞭打って・・・・・ハイカーからマッサージ師に変身足の疲れから手の疲れに ちょっと 表に出て 夜の妻籠宿の風景を1枚つ づ く

2010.05.08

コメント(6)

-

妻籠宿を目差して!!

峠の茶屋で一息ついた後、妻籠に向かって歩き始める。ここから妻籠までは約5kmの道のりであるが,ほとんどが下り勾配で景色を楽しみながら楽に歩く事ができると、案内パンフレットに書いてありました ところどころに石畳みの道が残り,木漏れ日がとてもやさしい。しばらく歩いていると外国人の女性ウォーカーに出会いました。 「Hello」 「こんにちは」 「Where are you from?」 「アメリカから来ました」流暢な日本語でyamatoの拙い英会話は必要なかった アメリカの大学で日本人の教授から藤村の素晴らしいさを教わりその後、すっかり藤村ファンとなったとのことでした。外国の人がこういう日本を体験してくれるのがすごく嬉しかった。 「Nice talking to you. Take it easy」 「ありがとう。お元気で」 英語は必要なかった 程なく「男滝女滝」の看板があったので, ちょっと寄り道をして谷間に下りる。緑の木立の中に2つの滝があった。なんとなくひんやりとした空気の中で疲れがとれていくような感じだ。しばらく滝を眺めた後、中山道に戻り妻籠に向かう。 ここまでで、約3時間半経過。 残り3Km余り、1時間で妻籠宿に到着予定。 少し歩くと大妻籠の集落に出る。遠くの家並から立ち上る煙りになんとなくほっとする。 妻籠宿に到着 現在の時刻 は午後4時、所用時間4時間30分。予定通りでハイキング終了しました。朝から我慢したビールを飲みながら、心地良い風を頬に受けて、最高に幸せな1日でした。 妻籠宿も馬籠宿と同じ様に古い宿場町が保存されているが,馬籠宿は整備され過ぎて,いかにも観光客を当てにしているといった感じがするのに対して,妻籠宿は昔の面影を強く残している姿に感動しました。 つ づ く

2010.05.07

コメント(1)

-

馬籠宿から妻籠宿へ

45年ぶりの馬籠宿に別れを告げ 今回の旅行の目的の一つ中山道ウォーキングの始まりです。いただいたマップを頼りに馬籠から妻籠 約8km ,通常3時間の距離を4時間かけて歩く予定。(正直歩けるのかなぁ~と不安もいっぱい) さて、いよいよ中山道だ 馬籠峠までは登り道がえんえんと続く、流石に馬籠宿の町中とは違い雑草が生い茂り少し荒れているようですが、昔に比べると格段に整備されている。 そのまま進むと途中で石畳の道は途切れ、集落の道へと合流した。家も何処となく古めかしいのでそれらを見ながら登った。急な登り坂を登って行くと、十辺舎一九の大きな碑とともに休憩所があり、 「渋皮の むけし女はみえねども 栗の強飯ここが名物」と刻まれていました。 坂道を登り続けること、約1時間。標高801mの馬籠峠へようやくたどり着いたら、峠の茶屋が1軒建っていました。平成の大合併で馬籠が中津川市に入り、ここが長野県と岐阜県の県境となった。峠の茶屋で小休止(大休止かも) このブログを書くために、45年前の日記を探し我が家の倉庫を大捜索、懐かしい日記ついに発見しました。読み返してみると、民宿も少なく、勿論お金もない高校生。大きいリックとテントを背中に背負いながら歩いたようです(よく覚えていませんが)馬籠から奈良井まで11宿 88Kmの道程を5日間で走破。 若さなんでしょうかね 快調 快調 書き込みが現在、馬籠から801mの馬籠峠の頂上に登りついただけで足はパンパン・・・・・・・ 45年の時の経過を強く感じました ここから妻籠宿まではず~と続く 下り と喜んではいられない。 登りよりも下り坂の方がきついとかいいますよね。 途中の道、桜の花が満開でした 頑張りますつ づ く

2010.05.06

コメント(1)

-

島崎藤村記念館

4月13日(火) 曇のち 晴 朝、小鳥の鳴き声で目覚めて、窓の外を確認・・・・・・幸い雨は降っておらず、今回の懐古旅行の最大の目的である馬籠宿妻籠宿のハイキングができそう、思わず。 今日の予定、午前中は「島崎藤村記念館」の見学と、永昌寺での藤村のお墓参り。そして午後からハイキングが始まります。 荷物はどうするんですか?と旅行の前に妻に確認すると 「大丈夫 馬籠から妻籠へ 荷物の配送サービスをしてくれます」とのことでしたが・・・・名古屋駅の待ち合わせ場所に続く問題が・・・・・・ 昨晩、旅館に確認すると「この時期は土・日・祝日のみのサービスになります」 え~~~ キャスター着きの旅行カバンを引っ張ってハイキング 大きな声では言えないが (しっかり確認をしろ)無理を言って、配送していただくことになりやれやれ一安心。 朝食を終え、藤村記念館へ。島崎藤村は馬籠の庄屋を務められていた旧家の生まれ。生家跡は「藤村記念館」として整備され公開されています。 館内には多くの自筆原稿や書簡などが収められ藤村ファンが沢山詰めかけています(我が妻もその一人です)。 残念ながら 館内は撮影禁止有名作家の原稿を見るのは楽しい。筆跡、原稿用紙の使い方、推敲の仕方それぞれに特徴があり、活字になった作品からは知ることのできない作家の性格を勝手に想像できる内緒で一枚だけ・・・すみません見学を終えて藤村の眠る 永昌寺へすっかり綺麗なお墓になっていました。一番右端にある島崎春樹(藤村の本名)のお墓が藤村のものです、合掌 墓参を終え ハイキング出発です。ちょっとその前に 腹ごしらえ(腹が減っては戦ができぬ)ごへい餅と信州蕎麦の昼食 つ づ く

2010.05.03

コメント(2)

-

半世紀の時を経て

半世紀の時を経て「馬籠宿」のそぞろ歩き急な登り道の続く、道の両側には石垣を積み、池を作って鯉を飼う家や軒庇の深い家々が並ぶ。 45年前当時は、この坂道はたしか石段の道だったように思います。現在はすっかり改修され車の通行もできるようになっていました。 時代の流れと共に、すっかり昔の面影がなくなったのは些か残念。 (たまに訪れる観光客の戯言とご容赦ください) ふと、気がつくと周囲はっすっかり夜の帷・・・・・・・・今夜宿泊させていただく 民宿 「但馬屋」さんの玄関にも灯りが 檜の香りがするお風呂に入浴、すっかり身体も温まり、さあ~夕食です。食卓には、岩魚の甘露煮、ニジマスの刺身、馬刺し、山菜の天ぷらなどの珍味がいっぱい。 いずれも絶品でした 夕食後、同行のお二人は同宿した方々と「島崎藤村」について熱く語り合っていました。 その横で、yamatoは 岩魚の骨酒 熱燗で 旨かった山里の夜は早い、明日の天気の回復を祈りながら、午後10時就寝ようやく1日目終りました、なかなか進まず申し訳ありませんがお付き合いよろしくお願いします。つ づ く

2010.05.01

コメント(4)

-

島崎藤村の生誕地は馬籠ですが・・・・

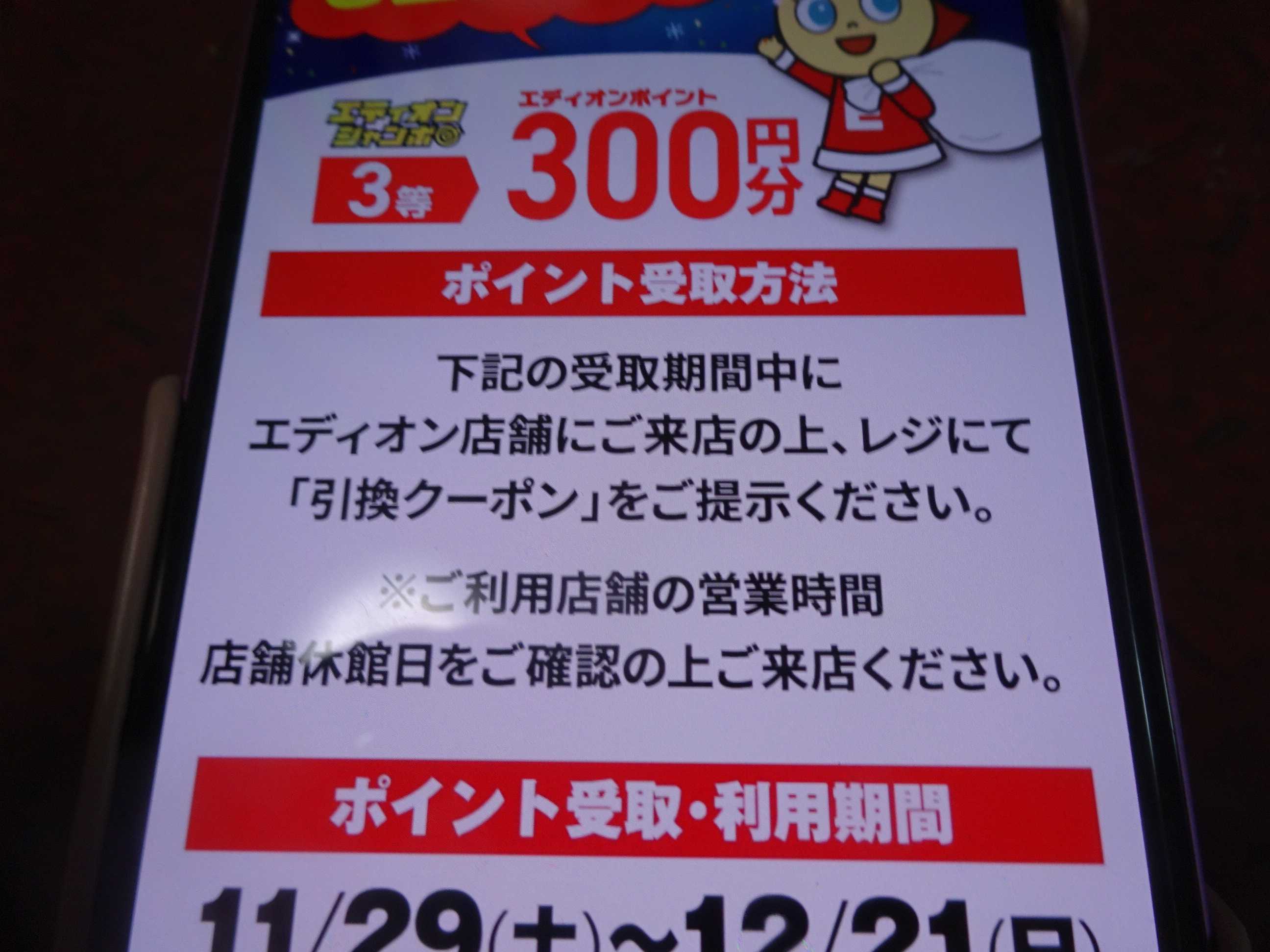

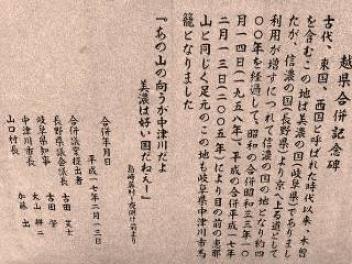

昨日の一問 島崎藤村の出身県は 島崎藤村の生誕地は〇〇県・・・・・・・の馬籠宿で、生家は藤村記念館になって公開されています。 それでは〇〇県の県名は 以前(45年前)に訪れた時は、長野県木曽郡山口村神坂馬籠宿 今 回 は 岐阜県中津川市馬籠 文豪・島崎藤村の出身県が長野から岐阜に変わっていました。 昭和33年に岐阜県中津川市と長野県木曽郡神坂村の越境合併を計画、賛成派反対派が対立して大変な騒ぎになったようで、国が乗り出して神坂村の3地区を長野県山口村として存続することに決定されたようです。 その後も馬籠を含む3地区は、立地や利便性のより強い中津川市との合併を望み運動を続け、 平成17年2月13日 全国でも珍しい越境合併が成立しました。 島崎藤村の出身県を長野にするのか岐阜にするのか?あるいは併記にするのか? 意見が様々に分かれているようです。 馬籠宿の高台の展望台に合併記念碑が建っていました。 長野県議会議長・岐阜県知事・中津川市長・山口村長のお名前はありましたが、当時の田中康夫長野県知事の名前がありません。 きっと反対されたんでしょうね。 つ づ く

2010.04.30

コメント(1)

-

昔を思い出しながらそぞろ歩き

45年前の「馬籠宿」は、急な坂道と、重い荷物を背負った農作業帰り?のおばさんに出会う以外には何もない風景。勿論民宿も1軒か2軒しかなく、島崎藤村に憧れて木曽路を歩く人の姿もまばらでしたが、現在では生憎の雨にもかかわらず観光バスで訪れる観光客の数も多く、時の流れを感じました。ぼんやりとした記憶を思い出しながらのそぞろ歩きを楽しみました馬籠宿の桜も満開で私達を迎えてくれていました 民宿「馬籠茶屋」の前にある水車 ちょっと寄り道をして「馬籠資料館」を見学よからぬ相談をしているのかな美熟女二人なかなか話が前に進まず申し訳ありません。もう少しお付き合いください。島崎藤村は現代でも女性に人気のある作家だと思いますが、彼の生家があるのがこの「馬籠宿」・・・・生家は「藤村記念館」となって公開されています (明日「4月13日」、見学する予定です) ここで クイズを一問。 島崎藤村の出身地の馬籠は何県でしょうか 明日につづく

2010.04.29

コメント(5)

-

馬籠宿の今昔

4月12日(月) 曇 後 馬籠宿に着くと雨は一段と激しく・・・一目散に今夜お世話になる 民宿の「但馬屋」さんに駆け込みました やがて 雨も小止みになりましたので 45年ぶりの馬籠の風景を見るべく 表へ出てみました。 目の前にひろがる風景は 正にこれが45年前に目にした馬籠の風景 現在の馬籠は綺麗に整備されて 昔日の面影は全く無くなっていました 当然といえば当然ですよね、半世紀の時を経てるんですからね。 (写真は民宿のご主人に見せていただいたものです) それでも 都会の喧騒からは想像もつかない のどかな街並み。 癒 さ れ ま し た 写真は昔を思い出して レトロ風に加工しました。 つ づ く

2010.04.28

コメント(2)

-

名古屋の定番 みそカツを食す!!

4月12日(月) 曇 のち 雨 名古屋駅での待ち合わせ (30分の遅刻・・・どちらの責任かな) 打ち合わせをされたお二人の方は、涼しい顔で再会を祝しておられました。時間は12時30分。 ご婦人 「お腹が空きました。お昼ごはんにしましょう・・何にする」 名古屋の食と言えば、みそカツ・天むす・エビフリャー・テバサキ・きしめん などがありますが・・・・・ お二人はみそカツ」を食べたことがないようなので、63歳と56歳の初体験味わっていただくことになりました(女性の年齢を書くと怒られるかな) 63歳の夫人はyamatonoの妻で56歳の夫人は、故親友の妻・・・ (ちょっぴり 羨ましい) さて 何処で食べよう? 駅員さんに聞いてみると 矢場とん というお店が 駅構内の名鉄百貨店の中にあるとのこと。 早速、探し当てて 着いてみると人の行列がありましたが、10分ほどの待ち時間で店内へ。 お二人のご注文は ロースカツ定食 2人前注文 味噌ダレで味わうのがみそカツなんですよ。 (決してカツに味噌を練りこんだものではありません) 3人で2人前の注文 yamatoは以前食べたことがあり、今回はパス 私の注文はこれ お二人のみそカツの評価は yamatoの の評価は 美味しかった 食事が終り中央線の乗り場へ 外はすっかり から。 中津川から馬籠宿へ 列車とバスを乗りついで約2時間。 激しく雨が降る馬籠宿へ 45年ぶりの再訪を果たしました。 目の前に広がる「馬込宿」の風景は・・・・・ つ づ く

2010.04.26

コメント(3)

-

金の時計or銀の時計 どっちだぁ~~~?

4月12日(月) さあ~~ 楽しい旅立ち・・・・・だが 天候は曇り横浜から参加されるご夫人とは、名古屋駅の 時計台 の前で待ち合わせ。 約束の12時に間に合わせるべく、大和八木駅9時3分初の近鉄特急に乗り込み今回の旅の始まりました。 途中 雨が降りだしてきて 先行きに何か不吉な陰が 名古屋駅に到着、改札口を出てしばらく進むと時計台が目の前に 時刻は11時50分・・・・・・ やがて 12時10分 12時20分あれ~~ 新幹線が遅れているという情報もないがどうしたんだろう yamato 「携帯で連絡とったら」 早速、妻が 二人のご夫人の会話です。 妻 「どうしたの? 時計台の前で30分程待ってるんだけど」 「嘘 貴女も待ってるの 何処で」 「時計台・・・・・・・・・・・」 「あなた 綾ちゃんも(彼女の名前)時計台の前で待ってるんだって」 名古屋駅に不案内のyamatoには意味不明 通りがかりの方に聞いてみると、名古屋駅の待ち合わせスポットとなる時計台には、金の時計と銀の時計があるとの事でした。 名古屋駅にはJR・名鉄・近鉄があり、近鉄の改札口から出ると近い所にあるのが「金の時計」。 新幹線の改札口の前にあるのが 「銀の時計」。 それぞれが それぞれの都合で待っていた 約束をされたのは お二人のご婦人 (しっかり調べて約束しなくちゃ・・・口には出せず心の中でボヤクyamatoでした) 何はともあれ 会えてよかった。 ここからが 旅の始まりです。 今回、参加いただいたご婦人のご紹介です。彼女は、yamatoの高校時代からの大親友の奥様です。残念ながら親友は先年、ガンで亡くなりました。妻と彼女は大の仲良しでよく連絡を取り合っているようで今回の旅も妻からの誘いで参加くださったようです。 二人はいずれも関西人 天然〇〇 どんな珍道中になるのやら?つ づ く

2010.04.23

コメント(6)

-

雨男or雨女? それとも普段の行状?

長らくご無沙汰いたしました。 今年の夢 「木曽路再訪」 17日(土)に無事終了しました・・・・・悲しいかな最後の宿泊地 野沢温泉では雪景色も見ることが出来ました 17日 帰宅する列車の車窓から見る景色は 普段のyamatoの行いが悪いからと同行のお二人から非難の嵐 兎も角 45年ぶりの木曽路再訪 果たせました。 帰宅して 疲れが出たのかちょっと寝込んでおりました。 資料の整理が終り次第 珍道中の報告をさせていただきますので今 しばらくのご猶予を。

2010.04.22

コメント(4)

-

今年の夢 No.2を実現します!!

愈々、yamato(妻かも)の永年の夢が実現させます。一月七日の記事・・・・・今年の夢 No.2 「木曽路への再訪」 「木曽路」は中山道(日本橋草津)の一部で、北は奈良井宿から南は馬籠宿までの11宿80km余。 45年まえのyamatoは、元気一杯の18歳 一週間で踏破しました・・・・・・が・・・・・現在はとても無理 しかし、折角の再訪、どこか歩きたいという妻の要望に応えるべく、地元の観光協会に相談してみました。 推薦していただいたのは 馬籠宿妻籠宿の約8Kmのコース木曽路の中でも往時の面影を強く残しているとのことでした。 馬籠宿は島崎藤村記念館もあるようですので藤村ファンの妻も大歓迎宿泊は「馬籠宿」・「妻籠宿」・「奈良井宿」の3泊の予定です。 二人での旅と思っていましたら、お知り合いの横浜のご夫人が飛び入りの参加(両手に)ということで、12日から3人の珍道中が始まります。 しばらく ご無沙汰します

2010.04.09

コメント(7)

-

佛隆寺の千年桜

佛 隆 寺 奈良県宇陀市榛原区赤埴1684 850年に空海の高弟の賢恵が創建したと伝わる古刹で室生寺の末寺。 大和茶発祥の地でもあり、空海が唐から持ち帰った最古のお茶を栽培したといわれている。 桜の巨樹はヤマザクラとエドヒガンの雑種であるモチズキザクラの一種で樹齢900年~1000年といわれる県下最古の桜とも言われています。 高地にある関係からか?開花が遅く、現在は咲き始めたところでこれから見ごろを迎えます。 写真は過去のアルバムから(08年)のUPです。

2010.04.08

コメント(2)

-

天益寺の枝垂れ桜

天 益 寺(てんやくじ) 奈良県宇陀郡大宇陀町迫間万葉集で柿本人麻呂が詠んだ 「ひんがしの野にかぎろひの立つ見えてかへりみすれば月かたぶきぬ」『かぎろい』(厳寒期早暁の気象現象)が観察できることで全国に知られる。 樹齢300年 の 枝垂れ桜こんな看板が立っています。 お願い「11年1月31日未明(午前2時頃)不審火により、本堂、大威徳堂、倉庫の三棟が全焼しました。長年、天益寺の景趣を愛して下さった方々、又薬師如来を始め、諸仏に信仰していただいている方々に大変申し訳なく誠に残念でなりません。復興に何年かかるかわかりませんが、でき得れば元の景趣に復元したいと願っております。なにとぞ、御協力の程よろしくお願い申し上げます。」 山 主 天益寺復興委員会 復興の寄金集めのために企画された「夜桜コンサート」も今年で21回になるようです。今年も4月10日(土)に開かれます。 雨が降らないことを祈りながらyamatoも参加してきます。天益寺の住職さんは、yamatoの中学時代の同窓生なんです。5年ほど前に、偶然天益寺の桜見物に寄せていただいた時に再会し、再建に奔走する姿に感動して微力ですがお手伝いをさせていただいています。昔の茅葺の本堂は残念ながら見たことがありません。 見せていただいた写真・・・・素晴らしい1日も早く往時の姿に 復興することを桜も祈っていると思います。

2010.04.07

コメント(2)

-

瀧蔵神社の権現桜

瀧 蔵 神 社 奈良県桜井市滝倉長谷寺(はせでら)の北約3km、標高430mの山上に鎮座する瀧蔵神社は、長谷寺の奥の院として古来より信仰が深い神社で、長谷寺へお詣りしても瀧蔵神社へ参詣しなければ御利益は半減すると伝えられています。 「権現桜」には、昔地元の村老の夢の中に権現様が現れて枝垂桜を植えるようにお告げがあり、それで権現桜という名が付いたという伝説が伝わっています(看板の説明文より)エドヒガン系の枝垂れ桜 幹周/3.01m、樹高/4.2m、樹齢/推定300年。 奈良の桜 満開です

2010.04.05

コメント(4)

-

ペペロミア・アレギレア

ブラジル原産の観葉植物 ペペロミア・アレギレア スイカによく似た縞模様から別名 スイカペペとも呼ばれています。 そんな可愛いスイカペペが本日我が家に・・・・・ 今日、花を愛する妻のお供で、近くにある「農業屋」さんに行ったおり 隅っこに並べられていたのをyamatoが発見 スイカ模様が可愛くてお家に連れて帰ってきました。 驚きはその価格 一鉢が 150円(いい買い物でしょう) 私の住む町は、昭和20年~30年代には大和スイカの本場として 沢山の農家の方がスイカを栽培をされていました。 収穫の時期には見張りの番小屋があったのを覚えています。私の家は農家ではなかったのですが、農家の友人の家に遊びに行くとおやつは常に真っ赤に熟れたスイカでした 現在では南は沖縄から北は北海道の旭川の近くまで栽培されているようで 大和平野一帯でスイカを栽培されている農家はすっかり減りました。 我が町に、萩原農場という会社があります。 昭和26年に日本のスイカで初めて農林省種苗名称登録された 民間育種第1号のスイカ 「富研号」を生み出した会社で、現在でも 全国のスイカ栽培農家で用いる種のシェアの約50%を占めている会社です。 yamato1211 のカミングアウト 実は私は スイカ・メロン が苦手なんです。 (子供のころの飽食のトラウマなんでしょうかね) あの独特の青臭い臭いがダメなんです ドリアンは好きですという変な男なんです(家族にそう言われています)

2010.04.03

コメント(9)

-

石上神宮の桜

今日、所用で通りかかった石上神宮の桜が綺麗でした携帯でパチリ ようやく5分咲き程度でした、週末から来週が見ごろという感じでした 石 上 神 宮 天理市布留町384 朝廷の兵仗をあずかる豪族物部氏ゆかりの神社。 神社に伝わるのが有名な六叉の鉾(ろくさのほこ)。 七支刀(ななつさやのたち・しちしとう)とも呼ばれ、 長さが約75Cmの古墳時代の鉄剣。 左右に6本の枝が付いている。 60余字の銘文が残るが、鉄製のため錆が激しく読み取りが難しく 解読には様々な意見があるようです。 その謎の七支刀が平城遷都1300年祭「大和路 秘宝・秘仏特別開扉」で 5月17日~6月11日(土・日を除く)の20日間特別公開されます。 2004年に国立奈良博物館で公開されてから6年ぶりの公開。 事前申し込みで多数の場合は抽選・・・早速申し込みました。 当選して拝観できればいいのですが どこかで見たような気がする ネットで「七支刀」検索 ・・・・・・すると 扶余(プヨ) この写真を見て 思い出しました 昔、韓国扶余郡の国立扶余博物館で見ていました。但し、韓国の七支刀はレプリカで随分綺麗なものだったような・・・・・ 是非、当選して1300年前の実物を見た~~~~い

2010.03.31

コメント(3)

-

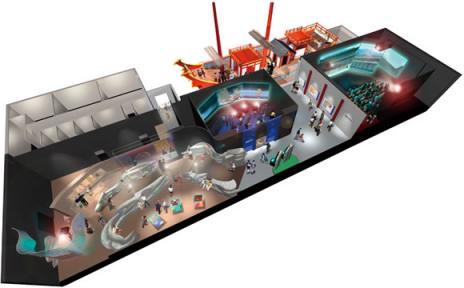

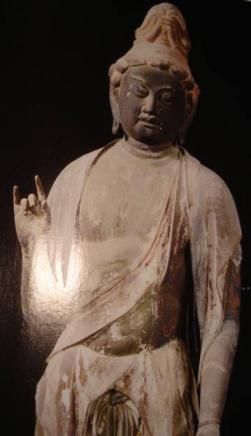

遣唐使船復元と大遣唐使展

平城京歴史館/遣唐使船復原展示開催期間 4月24日~11月7日住時の都の姿、遣唐使の活躍を再現するシアターや、東アジアとの交流や平城京の暮らしなどのテーマ展示が楽しめます。また、遣唐使船を原寸大に復原展示、甲板への乗船体験もできます。 奈良国立博物館 奈良市登大路町50番地 (奈良公園の内にあります) 平城遷都1300年記念 「大遣唐使展」 4月3日~6月20日 入場料 1400円 わが国から中国・唐に初めて公式の使節団、すなわち「遣唐使」が派遣されたのは630年。894年に停止されるまでの間に、山上憶良、()()吉備真備、最澄、空海、阿部仲麻呂らが()()()想像を絶する苦難の旅を経て、大陸からもたらした知識・情報・文物は、今日もなお輝きを失っていないように思います。 平城遷都1300年を記念して開催される今回の「大遣唐使展」では、国内の国宝42件、 重要文化財87件に中国・アメリカなどから帰国する文化財を加えた計約260件を展示。 この機会を逃すと二度と見ることのできない宝物も多数・・・・必見です 奈良国立博物館のHPによりますと 「吉備大臣入唐絵巻(きびだいじんにっとうえまき)」・・・・・ボストン美術館蔵 「観音菩薩像」・・・・・・・・・・・ペンシルバニア大学博物館蔵 「聖観音菩薩立像」・・・・・・・奈良 薬師寺蔵 「十一面観音像」・・・・・・・・・京都 安祥寺蔵 などが紹介されていました。 薬師寺の聖観音立像以外は、拝見したことがなく、今から楽しみです。 260件の展示を拝見するのに会期中何回ぐらい行かなければ? 1400円の入場料 高くつきそうです 薬師寺 聖観音菩薩立像

2010.03.29

コメント(3)

-

第一次大極殿前庭/南門広場

平城遷都1300年祭のメーン会場となる平城宮跡4月24日11月7日 期間中色々なイベントが開催されます。第一次大極殿・前庭/南門広場実施期間 4月24日~11月7日入場料金 無料大極殿正殿は、政治・儀式の場となっていた建物。この大極殿正殿が文化庁により復原整備され、1300年祭の開催に合わせ、一般に公開される。建物内部が見学でき、当時天皇が座った玉座「高御座」の実物大模型なども展示される。解説ボランティアによる案内があり、前庭では天平衣装を着て記念写真を撮ることもできます。 この画像と記事は平城遷都1300年祭協会HPより転載です。 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます とありましたので怒られるかな(私的には宣伝のお手伝いをするのでいいのではと思っています)

2010.03.26

コメント(6)

-

「心のもてなし」??

今日の新聞に気になる記事が 橿原考古学研究所附属博物館の特別陳列「平城京発掘」の関連イベントで平城京を歩いて横断する「平城京を歩く」に参加した。あいにくの雨にもかかわらず約100人が集まった。雨を避けて朱雀門の下で昼食を食べようとすると、警備員から「朱雀門では飲食できない」と断られた。周辺に休憩できるあずまやはなく参加者は築地塀の小さな屋根の下やトイレの軒先で弁当を広げた。 平城遷都1300年祭では、メーン会場の平城宮跡に250万人の来場を見込んでいるが今のままでは広い敷地内で雨や夏の日差しにさらされる。ゆっくり過ごせる施設の整備こそ県が推進する 「もてなしの心」に合致するだろう(高島)。 全く同感です。 観光立県を目差す奈良に一番不足しているのが「もてなしの心」。奈良にお出でになる観光客の皆様のお目当ては? やっぱり「鹿」と東大寺の大仏様に代表される、古寺に祀られた仏像では 奈良の売りは仏像(私はそう思っています) 奈良の仏像(私の好きな仏様ですが) 秋篠寺・技芸天立像 興福寺・阿修羅 新薬師寺・薬師如来 円成寺・大日如来 唐招提寺・鑑真和上 薬師寺・薬師三尊 法隆寺・救世観音 中宮寺・弥勒半跏 長谷寺・十一面観音 金峰山寺・蔵王権現一堂に集まっていただき皆様とのご対面を これくらいの企画をしなければ・・・・・奈良も広いですからね、これだけの仏像を拝観するだけで4日は必要です。 それを一目で これこそ もてなしの心 yamatoの勝手な思いです

2010.03.25

コメント(6)

-

遣唐使船復元

注目 2 平城京歴史館/遣唐使船復元展示 4/24(土)~11/7(日) 遣唐使をはじめ、古代人が東アジアとの交流を通して築いた歴史や 文化を紹介する展示館。 映像やアニメーションなどで詳しく解説されます。 この館の北側に、原寸大に復元した遣唐使船も展示されます。 吉野杉を使った木造で2本の帆柱があります。 全長約30メートル、幅約10メートル、帆を含めた高さが約15メートル。 制作費に約2億円を要したということです。 500円で乗船体験もできるようですので 遣唐使になったような気分を味わえるかも

2010.03.23

コメント(6)

-

春の陽気

昨日は、各地に強風が吹き荒れ、大変な1日でしたが、皆様の 地域はいかがでしたでしょうか 今日は一転してポカポカ春のような陽気で・・・桜も開花 いよいよ春の観光シーズンがやってきたようです。 平城遷都1300年祭のメイン会場の平城宮跡にも「大極殿」が姿を 表し、準備も着々進んでいます。メイン会場にとなる平城京跡には6つの広場が設けられさまざまなイベントが開催されます。何回かにわけ注目のイベントのご紹介を 注目 1 平城京なりきり体験館 4月24日(土)~11月7日(日) 奈良時代の役人の仕事体験など、当時の生活が体験できるパビリオン。 発掘現場に似せたスペースで考古学者気分になって発掘調査の擬似 体験もできます。 にわか考古学者になるもよし、天平美人になるもよし・・・楽しんでください。 案内はyamatoにお任せください。 但し、条件が1つだけあります yamatoに対面された時、必ずこのお言葉をいただきたいと思います。 「観光化された京都にはなんの魅力もありません。やはり 日本の古都は奈良 ですね」 ただ それだけです よ ろ し く

2010.03.22

コメント(6)

-

奈良の寝倒れ

昨日、自慢できるものが少ない奈良県で唯一誇れるデータが 国宝の仏像・神像の保有数が日本一 と自慢させていただきました。今日は奈良県民の県民性を。奈良の県民性を表す言葉に 「奈良の寝倒れ」という妙な言葉があります。この言葉の意味を様々な県民性を書いた著書から抜粋しますと、 ●奈良県は気候は温暖だし台風のような災害もありません。その上、京都よりも古い都なので 国宝や文化財がゴロゴロあって、何をしなくても観光客がやってきて金を落してくれるのです。 一年中のんびり暮らせるというわけです。 このような寝ながらの商いのことを人々は「ブッダの商法」と呼んでいます。 つまり涅槃の境地 を漂いながら生計を立てていくという不思議なやり方、さすがは古代が 息づく神秘の国ならで はのライフスタイルだと感嘆します。 確かに同調できる部分もありますが、奈良県民全てが観光客で生計を立てているわけではありません ちょっと著者に悪意を感じます 色々読んでみますと 奈良県民=消極的という評価になるようです。 男性の評価としては「奈良県の男性は恋愛に対してやはり寝てばかりいて消極的ですが、女性にはやさしく、結婚すれば浮気はしません」 yamatoの事を言っているのかな 一方奈良の高畑に住んでおられた作家の志賀直哉先生の残された言葉は 「奈良は男子を育成するのに不適だ」 続 く

2010.03.20

コメント(8)

-

奈良県民の誇り

今年、平城遷都1300年を迎え世界から注目を集めている奈良昨晩のテレビ番組「秘密のケンミンSHOW」で奈良特集が放映されていました。奈良県出身の方々が奈良の自慢話を語り、それを近畿の他県の方々が面白おかしく茶化したり批判する番組でした(結構面白かったですよ) 色々話されたコメントの中で一番印象に残ったのが「奈良は30歳を過ぎてからお越しいただいたら、本当の良さが分かる。 奈良を訪れるのは10代の修学旅行が多く子供達の印象に残るのは 鹿&大佛 それだけでは本当の奈良の魅力は分かりません」と語っておられた方がおられましたが全く同感です。 ちょっと yamato1211 の奈良自慢です日本の法律に「文化財保護法」があり、重要文化財は大きく「建造物」と「美術工芸品」の2つの部に分かれています。 重要文化財の中でも特に価値の高いのが「国宝」に指定されています。 奈良県の国宝 国宝に指定されている建造物は日本全国に215件ありますが そのうち奈良県には 64件 あります。又、国宝に指定されている彫刻(仏像・神像)は126件ありますが そのうち奈良県には 70件 あります。 建造物・彫刻の国宝保持数は日本一 奈良の自慢です 古都としての評価は、いつもお隣の京都の後塵を排している奈良ですがちなみに、彫刻の国宝保持数は、奈良は70件 京都は37件・・・圧勝です。 そんな 奈良 へどうぞお越しください。 せんとくんも待っています

2010.03.19

コメント(2)

-

土筆の卵とじ

つくし摘み 明日の一品 卵とじ yamato1211 沢山摘み取った「土筆」・・・何にしようか?悩みましたがやっぱり これ 「卵とじ」にしました。(今回は買い置きのあったシラスを入れてみました) 早春の野菜は苦味がアクセントになっているものが多い。 (つくし・ふきのとう・タラの芽・せり・菜の花など) ネットで検索してみると 全ての苦味野菜には、ポリフェノールが豊富に含まれています。 ポリフェノールは活性酸素を除去して老化を遅らせる働きがある。 (こりゃ~~ yamatoは毎日食べなければ) つくしの抽出エキスの中に抗アレルギー物質があり、すぎ花粉症に 効果があるとか・・・・花粉症に悩まれておられる方は是非食べてみら れたら如何でしょう ちょっぴり 苦い 大人の味 ・・・ まいぅ~~~ 残りは冷凍保存にしてあります。 次は「てんぷら」にでもと思っています

2010.03.16

コメント(5)

-

江ノ島神社の裸弁財天さま

新薬師寺の「おたま地蔵」の記事を読んでいただいた、横浜在住の知り合いの方から電話がかかってきました。 「おたま地蔵の記事読みました。 湘南の江ノ島にも裸の仏像があるの 知ってますか? 私は一度拝観いたしましたがお綺麗でしたよ」yamato「お綺麗だということは、もしかして女性の? 写真はありますか?」 弁天様ですが、撮影禁止のため、写真はないということでした。 東京には約10年ほど住んでいたことがあるのですが、江ノ島には行ったことがなく、全く初めての情報でした。江ノ島ってどんな所 ネットで探してみました。 こんな写真がありました。 ごく平凡な海水浴の風景で、遠くに見えているのが江ノ島らしいのですがこの写真を・・・どこかで見たような 行ったことがあるような 古い昔の記憶をたどってみました。仕事以外で東京へ行ったのは「修学旅行?」・・・・・中学の卒業アルバムの 中に「江ノ島」の風景写真を発見しました。カラーではなくモノクロですよ私の中学の修学旅行ですから、〇〇年前の随分昔の風景写真ですが現在も当時と同じ景色が残っているようです。話が横道にそれyamatoの回顧録になってしまいました本題に戻ります。情報をいただき、「江ノ島神社」を早速ネット検索 江島神社(えのしまじんじゃ) 神奈川県藤沢市江の島2丁目3番8号 社伝によると、欽明天皇十三年(552年)に、「欽明天皇の御宇、神宣により詔して 宮を島南の竜穴に建てられ 一歳二度の祭祀この時に始まる」とあります。御鎮座1451年。海の神、水の神、幸福・財宝を招き、芸道上達の功徳を持つ神として仰がれています。御祭神は、天照大神が須佐之男命と誓約された時に生まれた神で、 三人姉妹の女神様です。 ( 江島神社のHPより) この三姉妹の女神様のどなたが?あるいは皆様が裸の女神様なのか いろいろ調査の結果 妙音(みょうおん)弁財天様が裸の弁財天と判明しました。・・・・・・が 是非お目にかかりたいとあちこち写真を探してみましたが全くありません。お姿を写した絵画はあるのですがこの2日間 探して探して探しまくりました(yamatoの執念恐るべし) ずいぶん お綺麗なお姿です近々 横浜に行く予定ありますので時間があればお逢いしたいと思っています 真実は定かではありませんが、女性の陰部も刻まれているとの情報も

2010.03.15

コメント(3)

-

珍しい裸形像・・・おたま地蔵

今年の初め、「大和十三佛霊場巡り」に「新薬師寺」訪れた時 香薬師堂の前に、こんな新聞が貼られていました。新聞をよく読んでみると、1984年(昭和59年)に 「影清地蔵尊」を修理していた時にその胎内から発見されたお地蔵さまで、上に着ていた木彫りの衣を脱がせたらそこには、男性のシンボルをつけた我国最古最初の地蔵尊として一躍脚光を浴びたとの一節が読み取れました。 香薬師堂の扉は固く閉じされ、扉の隙間から覗きこんでも中は真っ暗 全然 見えない 残念 諦めよう と思った時・・・・・ 扉の前に小さな看板が 「秘佛 希望により特別開扉」 この看板を見てyamatoは見過ごすわけにはいかない。早速、お願いをして説明役のおばさんとお堂の中へ(別料金 300円)。 中に入ると、真ん中に着衣の影清地蔵尊、右の奥に裸体の地蔵尊。 裸体のアソコには・・・(男性器の部分がどうなっているかは、お会いして確認ください) まさに チ ン 品 説明のおばさんによりますと 安産・入学・健康の祈願仏として人々の 信心を集めているとのことでした。 昨日、収穫の土筆のはかま取り 本日午前中に終りました。

2010.03.12

コメント(8)

-

春の息吹

昨日の荒れ模様の天気から一転して今日の奈良は春のような暖かい日。春のような天候に誘われて、いつもの散歩道に「つくし」の採集に行ってきました。 いっぱい 採れましたさあ~ 油炒めにしようか? それとも お浸しにしようか? あるいは 天ぷら? 卵とじ? ピザ? どうしようか思案中ですがその前に「土筆料理」の前に、大変な作業が待っています 土筆のはかま取り・・・・・これが大変なんですよね・・・・・ ほろ苦い大人の味を楽しむためには避けては通れない行程です。 頑 張 り(顔晴り)ます

2010.03.11

コメント(4)

-

冬に逆戻り

昨晩、「大和しじみ」の潮汁作りました。 正に絶品でした日本列島、冬に逆戻りしているようですが、奈良も北風がビュンビュンと吹き、寒い一日になっています。 奈良には昔から 「お水取りが終るまでは寒い日が続く」という諺があります。 東大寺二月堂修二会(しゅにえ)・・・・俗称(お水取り) 二月堂の本尊、十一面観音に、僧侶たちが世の中の罪を一身に背負い、一般の人々に代わって苦行を引き受け、国家安泰等を祈る祈願法要です。 俗にお水取りとよばれ、開行以来一度も欠かされたことがない行法で3月1日から3月14日まで二月堂で行なわれています。「お水取り」の名称は、13日の早朝、三時頃に行なわれる行事に由来し二月堂下の閼伽井屋から本尊にお供えする香水を汲み上げるための行法を「お水取り」といいいます。伝説では、この日にしか、お水が湧いてこないことになっていますが (真偽のほどは不明ですが) 13日は朝早くより多くの信者や群衆であふれ、11本のお松明が二月堂の欄干に集まった群衆に火の粉を浴びせかけ、大松明に歓声だけが夜空に響く最も華やかなシーンで圧巻です。修二会も豪華な"お松明"と神秘的な"お水取り"でクライマックスに達っします。 午前2時、本尊十一面観音に供える香水(こうずい)を汲みあげる。香水は供えられるだけでなく信者にも配られ一年間信仰の水として使われます。3月14日 修二会(お水取り)が終ると 奈良には 桜の 花の咲く 春が来ます お水取りクライマックス動画(you tube)

2010.03.09

コメント(3)

-

スモウアシコシ??

先日、島根の斐川町に住む親族から贈り物をいただきました 大きな しじみ でしょう 5円玉と比べてみましたがいかがでしょう。 宍道湖七珍のなかの一品 「大和しじみ」で~~~す。早速 お礼の電話を差し上げました yamato 「貴重な大和しじみありがとうございます。美味しく食べるには どのようにすればいいんでしょう」 その時にいただいたアドバイスです。 1.1%ぐらいの塩水に1日漬けて塩抜きしてください。 (宍道湖は塩水の混じった湖ということで塩水で塩抜きをするということでした) 2.冷凍して一晩置いてください 冷凍という言葉に 思わず自分の耳を疑いました シジミは冷凍したほうが旨みが増して一段と美味しくなるそうなんです。 私は初耳でしたが皆様ご存知でしたか (ひょっとしたら 知らなかったのは私だけかも) 出雲ではこれが常識ですよと笑われてしまいました。アドバイスに従って冷凍してあります。今晩、シジミ汁を作って味わってみます

2010.03.08

コメント(6)

-

yamato1211が好きな奈良の仏像

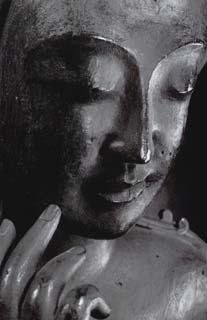

中宮寺 菩薩半跏像(ちゅうぐうじ ぼさつはんかぞう) 中宮寺は、法隆寺東院の夢殿の隣にある小さなお寺。日本最古の尼寺で、聖徳太子の母である穴穂部間人皇后(あなほべのはしひとこうごう)の宮を、その没後に寺院にしたものと伝えられています。中宮尼寺、斑鳩御所、斑鳩尼寺などとも呼ばれています。 そのご本尊が 菩薩半跏像(伝如意輪観音像) アルカイックススマイルをたたえた菩薩像は、エジプトのスフィンクス、 レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザとともに「世界の三大微笑像」のひとつに数えられることもあります。 又、写真家の土門 拳氏の「日本の仏像」には 「頬にあてられている右手の細くたおやかな指先は色っぽく、官能的と いえるほどしなやかな表現を与えている。 ぼくはこの観音像くらい女、それもゆたかな女性を感じさせる 仏像はほかに知らない」 飛鳥時代の仏像には、記録がなく、なんの仏像なのかすら、はっきりしないものが多くこの像もそのひとつで、寺伝によると如意輪観音像とされていますが弥勒菩薩ではないかという研究者もおられるようですが、いずれにしても・・・・・・・・ 凛として気高く、ちょっと近寄りがたい雰囲気がありながら 神秘的な微笑み湛え、いまも正体不明のまま yamatoには、そんなことはどうでもいいよと笑っておられるように見えます。土門 拳氏の写真集より中宮寺のHPより 優しい 微笑をどうぞ

2010.03.07

コメント(6)

-

聖林寺 十一面観音菩薩像

古書店で見つけたyamato1211の愛読書です。和辻哲郎さんが大正7年に唐招提寺・薬師寺・法隆寺・中宮寺など奈良近辺の寺々に遊び、その印象を情熱を込めて書きとめた作品。この本の中に桜井市の聖林寺の十一面観音菩薩の記述がありました。 「きれの長い、半ば閉じた眼、厚ぼったい瞼、ふくよかな唇、鋭くない鼻・・ ・・・・・・・・・・ 中 略・・・・・・・・・・・・・ この顔をうけてたつ豊かな肉体も、観音らしい気高さを欠かない。 それはあらゆる肌が黒と金に輝いているためばかりではない。 肉つけは豊満でありながら肥満の感じを与えない」 聖林寺のHPには アメリカの哲学者フェノロサによって秘仏の禁が解かれ、その美しい姿を初めて現した。この時、フェノロサの驚き尋常でなく、門前から大和盆地を指して、この界隈にどれ程の素封家がいるか知らないが、この仏さま一体にとうてい及ぶものでないと述べたと伝えられている。 昭和二十年六月、新国宝制度が発足すると第一回の国宝に選ばれた。 この時指定された国宝仏はわずかに廿四を数えるに過ぎない。 美術的な解説はいろんな書物に述べられているが、 まことに、これ程美しく、その尊厳な姿に胸を打たれて、 自然に手を合わせられる仏像は少ない。 これは見過ごすことは出来ない 初めて訪れた聖林寺(しょうりんじ)は桜井市内を見渡せる高台にあり人影も殆ど見かけない静かなお寺でした。 十一面観音菩薩像は、フェロノサが絶賛されたように、そのお姿は胸やお顔の金箔も綺麗に残り魅力的な仏像でした。 ただ残念なことに、国宝に指定されているためかな完全に鉄の扉で守られた収蔵庫にガラスにケースに収められていました。 私見ですがガラスケースに入った仏像は、仏様ではなく美術品。 出来ればガラス越しではなくまじかに拝観してみたい。 (正直 ちょっと失望しました ) しかしながら 大収穫もありましたよ・・・・・・聖林寺のご本尊「丈六子安延命地蔵」・・・思わず微笑んでしまいました大和最大の石仏像・・・・大きさを実感してください。癒される地蔵様でした

2010.03.06

コメント(7)

-

容姿端麗な天女!!

興福寺イケメン「阿修羅像」に対抗して、美人の仏様を探してみましたがこれが実に難しい 女性の仏様というのは案外いらっしゃらないのです。 (女性のイメージが強い観音様も実は男性なんですよ) そんな中、素晴らしい仏様を発見しましたそれが、奈良市郊外にある 秋篠寺の「伎芸天立像」(重文) 早速、訪れてみましたが堂内撮影禁止のため、写真をお見せすることができず残念です。 ある雑誌からの転載です。 諸芸成就、福徳円満に功徳があるとされる容姿端麗な天女で、中国で生み出されといいますが日本では他に作例が見当たりません。作家の堀辰雄氏が穏かで美しいこの女神を「東洋のミューズ」と賞賛したのも有名です。 奈良時代に粘土で原型を作って布を張り、漆を塗り、その後粘土を取り出した脱乾乾漆で造られたが後に破損し、鎌倉時代になって首から下の部分を木造で補った像。 (雑誌・遷都1300年奈良の旅 より) 本堂(国宝)に一列に並んでおられる仏像のなかで、左側に少し離れて立ち手を伸ばせば触れることができる(触れてはいませんが)ほど近くで拝見できる技芸天像は正に見飽きることのないお姿とお顔でした。 「豊満で 贅肉なし 美貌だが 媚びることなし」 静かなたたずまいの秋篠寺の境内に 川田 順 氏の歌碑がありました 諸々の み佛の中の技芸天 何のえにしぞ われを見たまふ又、お会いしたい 素晴らしい天女様でした。

2010.03.04

コメント(4)

全1015件 (1015件中 1-50件目)