2012年01月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

藤井一興ピアノリサイタル

僕の今年初めのコンサート行きは、藤井一興さんのピアノリサイタルでした。1月5日、東京文化会館小ホール。藤井さん毎年恒例のニューイヤーリサイタルです。今年はドビュッシーの12の練習曲を中心に、バッハと、湯浅譲二氏の作品1曲を配したプログラムでした。湯浅作品「内触覚的宇宙 II」が、とても聴き応えがありました。長い音の響きがコーーーン、コーーーンとして、宇宙の虚空に光る星々のひそやかな輝きのイメージを喚起される美しい作品でした。こういう透明で微妙な響きのニュアンスを美しく豊かに表現するのが、藤井さんならではの、得がたい魅力です。藤井さんのオフィシャルサイトに載っている、今回のリサイタルの曲目についての藤井さんへのインタビューから、この作品についての一部分を引用すると、”鐘が鳴る時の倍音のイメージのスタイルはドビュッシーからメシアン、メシアンから湯浅さんへと受け継がれているように思えますが、この曲は湯浅さん独特の部分が多く、この時代の曲のスタイルを徹底的に研究したものだと思います。この曲の響きには無駄がなく、12の音に命を与えつつピアノの音がずっと湯浅さんの宇宙のなかで響きあう曲です。現代音楽が分からなくても没頭できる美しい響きがあります。”演奏が終わったあと湯浅さんがホール中央あたりの客席から立ち上がって拍手を受けられてました。プログラムノートにも湯浅さんが文を寄せていましたし、練習にも立会われたということです。素敵な作品の、素敵な演奏で、年の始まりの良いひとときを過ごせました。

2012.01.31

コメント(0)

-

核燃料サイクル事業という金食い虫(東京新聞1月5日記事)

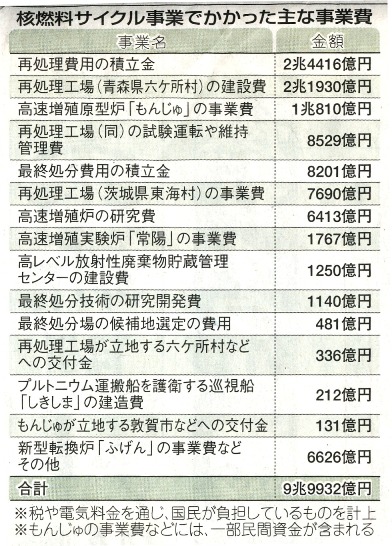

これまで膨大な費用が注ぎ込まれ、まったく進展・実現の見通しがたたないで破綻している「核燃料サイクル」事業。この事業に、これまで一体いくらかかっているのか、なんと国は総費用を計算していません。それを東京新聞が、各方面への取材により概算した記事が1月5日に大々 的に出ていました。それによると、これまでの45年間に、少なくとも10兆円が投じられています。この巨額のお金、わたしたちの電気料金からまかなわれてきています。東京新聞の記事によると、主な事業費は以下のようになっています。 なるほどほぼ10兆円です。一番多いのが再処理費用の積立金2兆4400億円ですね。これはこの災害からの復興費用にあてるべきだというまっとうな指摘が、 一時期されていましたが、その後うやむやになってしまっているようです。他にも六ヶ所村関連、「もんじゅ」関連、その他いろいろな費用が載っています。こ の中には、使用済み核燃料を再利用しないで廃棄する直接処分方式で必要となる費用は含まれていません。また核燃料サイクルで使うMOX燃料の製造費用も、 「非公表」(東京電力)のため含まれていません。そして過去の金額は現在の貨幣価値に換算していません。これらの点を考慮すると、実際の事業費は、もっともっと膨れ上がるということです。 次に財源。この膨大な費用の主な財源は、電気料金に上乗せされる「電源開発促進税」です。電力会社の出費分も、その税金とはまた別に、「総括原価方式」により電気料金に上乗せされ、電力会社が利益を上乗せして回収してきたのです。電力会社は、どんなに費用がかかっても、利益までつけて全部回収できるのですから、こんなおいしい無駄遣いはありません。無駄遣いがとまらないわけですね。 記事には、原子力資料情報室核燃料サイクル問題担当の沢井正子氏の話が載って い ます。それを引用しますと、“国の事業は、本来なら青写真を示して行うものだ。それが原子力政策では全くなく、情報を出さないまま青天井で予算が付いてきた。実用化のめどが立たないのに、本当にこれだけのお金をかける意味があったのか。どの国にもこんな例はない。” 記事にはさらに、立命館大学の大島堅一氏のコメントも載っています。 経済的な面は、以上です。しかしもちろん核燃料サイクルは、経済的な面だけでなく、本質的な大問題を抱えています。紙面にはそのあたりのことも、核燃料サイクルの現状を詳しく述べられていますが、それは今回は省略します。原発推進したい人々は、さかんに「原発が再稼動しないと、電気料金が高くなる」と言っていますが、すでに原発が稼動していたときから、日本の電気料金は極めて高い状態でした。核燃料サイクル事業をはじめとした、原発への野放図な出費がなければ、電気料金はもっと安かったことでしょう。フランスも、アメリカも、イギリスも、ドイツ も、技術的に実現不可能と判断され中止となった核燃料サイクル計画を、なぜ日本だけが見切りをつけられずにいるのでしょうか。いつまで無駄使いを続け、その尻拭いを国民に押し付け続けるのでしょうか。

2012.01.09

コメント(0)

-

1月3日の東京新聞記事から:おしどり&1000万人署名

去年非常にためになった東京新聞。今年も読んでいこうと思います。ネットにあふれる情報を適切に整理選択して紙媒体で示してくれる東京新聞の意義は、ネットを見ない人にとって、かなり大きいと思います。(もちろんネットを見る人にも、力を与えてくれます。)1月3日、今年最初の「こちら特報部」の記事は、夫婦漫才コンビ「おしどり」マコ・ケンの精力的な活動が紹介されていました。原発震災後、大手メディアの報道 に疑問を持ち、自ら記者会見に参加し、本質的な質問をしても、あきれる回答ばかり、そしてそれを報道しない大手メディア。記事には以下のように書かれています。“原発に関する活動で、仕事は明らかに減ったという。「原発問題も大切だけど、良い芸があるんだからがんばれ」という先輩芸人の励ましの言葉に泣いた。本当は 舞台だけの生活に戻りたい、記事より台本が書きたい。それでも、社会について知ることは、自分の人生に」とって必要なことだと知ってしまった。「だからみんなで、脱『震災前の自分』、そして脱『震災前の日本』にしなきゃ!」“おしどりマコ・ケンの「脱ってみる?」はこちらです。http://www.magazine9.jp/oshidori/ それから、1月3日の「本音のコラム」では、鎌田慧(かまた さとし)さんが、“新年はきたけれど、とても「おめでとう」と言える気分にはなれない。それでも、新しい年 だから、今年こそ去年に代わってよくなってほしい、と願っていたい。”と、今年の決意を語っておられます。鎌田さんは、内橋克人さん、大江健三郎さん、落合恵子さんらと「さようなら原発1000万人アクション」で署名運動を展開されていますが、目標の2月末1000万筆に対して、現在まだ350万筆ということです。このところ署名数の伸びが加速し始めているようですが、少しでも多くの署名が集まるよう応援しようと思います。皆様ご存知とは思いますが、さよなら原発1000万人アクションのページは、http://sayonara-nukes.org/です。ここからオンライン署名もできますし、さらに良いのは、署名用紙をダウンロードして紙に印刷できるので、インターネットになじみのない人にも、その紙 を見せて、署名をお願いしやすいです。この正月、僕も両親に紙を見せて頼んだところ、快く署名してくれました。原発いらないけど署名運動を知らない、という人がまだまだ沢山いるでしょうから、今年は周囲の人に、もうちょっと頑張って声をかけて、署名をしてもらおうと思います。

2012.01.03

コメント(2)

-

2011年、マイベストコンサート

2011年の、自分にとってのベストコンサートをあげます。昨年同様にもちろん順位にはそれほど大きな意味はありません。自分が受けた感動の大きさという視点に、演目の稀少度(自分にとっての貴重度)なども加味した、あくまでパーソナルな (自分勝手な)ランキングです。1. くにたちiBACHコレギウム/モンテヴェルディ「ポッペアの戴冠」5/26 (国分寺市立いずみホール)2. マーラー3番 インキネン/日フィル 9/2 (サントリー)3. マーラー3番 佐渡裕/兵庫芸術文化センター管&マーラー室内管/ヤング 6/19 (兵庫県立芸術文化センター)4. ブルックナー4番 スクロヴァ/ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィル 10/19 (東京オペラシティ)5. ブルックナー9番 スクロヴァ/ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィル 10/20 (東京オペラシティ)6. マーラー大地の歌 大植英次/大フィル/小川明子(Mes) 11/9 (シンフォニーホール)7. マーラー大地の歌 シナイスキー/N響/クラウディア・マーンケ(A) 11/12 (NHKホール)8. アンサンブル・カペラ/ビクトリア ミサ「めでたし海の星」7/18 (聖アンセルモ・カトリック目黒教会)9. イザベル・ファウスト/バッハ 無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ全曲 7/30 (王子ホール)10. マーラー4番 ハーディング/マーラー室内管/モイツァ・エルトマン(S) 6/7 (オーチャード)11. フェリシティ・ロット/リサイタル 4/15 (王子ホール)12. ウォン・ウィンツァン/ピアノコンサート 11/12 (浜離宮朝日ホール)2011年は、マーラーの名演が数多く聴けたことが非常な収穫でした。スクロヴァのますますの健在ぶりもうれしい限りでした。バロック・オペラを聴ける機会は少なかったですが、ポッペアの戴冠はその中にあって、ひたむきな歌にただただ涙し心が癒された、特別な体験でした。2011年、日本に来てくれた音楽家の皆様、日本で頑張っている音楽家の皆様、ありがとうございました!

2012.01.01

コメント(2)

-

2011年、印象に残ったコンサート:声楽編

続いては2011年印象に残ったコンサート、声楽編です。4月15日 フェリシティ・ロット/リサイタル (王子ホール)5月26日 くにたちiBACHコレギウム/モンテヴェルディ「ポッペアの戴冠」(国分寺市立いずみホール)6月 2日 モーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」(新国立劇場)6月13日 タリス・スコラーズ/ビクトリア レクイエム (東京オペラシティ)7月18日 アンサンブル・カペラ/ビクトリア ミサ「めでたし海の星」(聖アンセルモ・カトリック目黒教会)10月 1日 合唱舞踊団O.F.C.,オルフ祝祭合唱団 ほか/バッハ ヨハネ受難曲(合唱舞踊劇)(すみだトリフォニー)10月15日 青木洋也,パーセルプロジェクト/パーセル オードなど (みなとみらい小ホール)12月 9日 オランダ・バッハ協会/バッハ ロ短調ミサ (東京オペラシティ)12月13日 スウィングル・シンガーズ/アカペラ・クリスマス(すみだトリフォニー)12月14日 古楽アンサンブル「コントラポント」/クリスマスコンサート(渋谷区文化総合センター大和田さくらホール)震災後、外人音楽家のコンサートが相次いで中止となるなかで、4月半ばに予定されていたロットさんのリサイタルも、当然中止になるだろうな、とあきらめていました。ところがロットさんは来日を敢行し、予定通りリサイタルをひらいてくれました!なんともありがたいことです。このリサイタル、ピアノがグレアム・ジョンソンさんというのも超楽しみでした。CDで聴くジョンソンさんの伴奏がとても素敵でしたから。当日は、期待にたがわず、ロットさんの美声と、ジョンソンさんの絶妙なピアノ、二人の至芸を聴かせてくれました。アンコールのとき、ジョンソンさんが、日本の人々のために「Tomorrow will be better.」とお話して、そういう思いを込めてR.シュトラウスの「あすの朝(Morgen)」をロットさんと演奏してくれました。来ていただき本当にありがとうございました。このリサイタルはNHKのクラシック倶楽部でも放送していました。震災後のざらついた心には、音楽がなかなかすっと入ってこない状態が続いていましたが、ロットさん、それから器楽編で書いたカシュカシアンさんなどのリサイタルを通じて、次第に癒され感を感じ始めていました。そんななかで、5月末のモンテヴェルディのオペラには、本当に心が洗われるような感動を受けました。この公演は、礒山雅さんを音楽監督として、国立音大ドクターコースに在籍する若手歌手(プロの卵なのでしょうか)たちが、渡邊順生さんの指揮とチェンバロ・オルガン、他6名の精鋭奏者による器楽伴奏で歌うというプロジェクトです。舞台装置はソファ一つといった、とても簡素なものでしたが、すごくうまく活用されていました。衣装は本格的で美しかったです。主役のポッペアを歌った阿部雅子さんが、悪女としての迫真の演技と歌唱で、本当に見事でした。(2009年5月にバッハ・コレギウム・ジャパンほかによる上演でポッペア役を歌った森麻季さんよりも、ポッペア役としてのはまり度合いは完全に上回っていました。)あっぱれです。他の歌手たちもみな熱演、熱唱で、モンテヴェルディの音楽の純粋な美しさにただただ感動し、涙があふれてあふれて止まらない状態で聴いていました。このプロジェクト、最初は長野で行われ、好評につき再演となったということで、このあと11月にも国立市で再々演されたということです。チャンスがあればもう一度見たいです。6月の新国立劇場の「コジ・ファン・トゥッテ」は、現代のキャンプ場を舞台にするという演出で、最初は「演出が奇抜すぎたらいやだなぁ」と不安でしたが、意外に演出は悪くなく、歌手陣たちの歌が尻上がりに好調になり、すばらしかったです。最後、両夫婦が和解してめでたしめでたしとなると思いきや、歌はもちろんそのままですが、演技は二人の妻が怒ったまま退場するというもので、びっくりしましたが、なるほどこれは面白い、と納得できる幕切れでした。2011年はビクトリア没後400周年ということで、ビクトリアの貴重なコンサートをふたつ体験できました。ひとつは6月のタリス・スコラーズによるレクイエムです。東京オペラシティタケミツメモリアルの上質の響きで、名曲の名演奏を充分に味わえました。過去にタリス・スコラーズは、響きの比較的デッドな第一生命ホールで何回か聴きましたが、やはりオペラシティのような良い響きがあるホールだと、断然その真価が発揮できることを改めて実感しました。もうひとつは、日本の古楽アカペラグループ、アンサンブル・カペラの7月の定期演奏会で、ミサ「めでたし海の星」でした。会場の聖アンセルモ目黒教会は、豊かな残響があり、ここで聴くカペラは本当にすばらしいの一言です。大きな譜面を前に、グループの全員がひとつに集まって、その大きな譜面を見ながら歌うという独特のスタイルで、理想的な古楽合唱と思います。ふたつとも、言うことなしのビクトリアでした。きのうの大晦日の午前中に、何気なくスイッチを入れたNHK-FMで、ビクトリア特集(?)をやっていました。途中からカペラの主催者花井哲郎氏が登場し、ビクトリアのことなどをいろいろお話されてました。この番組のために特別に録音したという、ビクトリアの「めでたし海の星」も放送されました。番組の最後には、僕の聴いた6月の東京オペラシティでのタリス・スコラーズのビクトリアのレクイエムの録音が放送され、うっとりと聴きました。(しかし年末のNHKFMは、朝比奈三昧、マーラー特集、ビクトリア特集と、3日連続でなんとすばらしい番組を放送してくれたのでしょうか。感謝感謝の年末放送でした。)続く10月には、カウンターテナーの青木洋也さんが関わったふたつのすぐれたプロジェクトがありました。ひとつはバレーと合体したバッハのヨハネ受難曲。これは合唱舞踊団O.F.C.というグループを中心としたパフォーマンス(演出・振付は佐多達枝さんという方)で、独唱者や古楽器演奏はすぐれたプロ奏者たちが集まり、オケはピットで、舞台上では合唱とバレーが踊られるという、ユニークな催しでした。青木さんは指揮をして、ときにアルトの独唱も歌いました。合唱団は、普段は舞台上のメンバーが歌い、コラールはパイプオルガンの伴奏でオルガンの前の高いところに位置したメンバーが歌うという、空間効果を充分に考えた演出でした。コラールが本当に美しく響きました。バレーは非常に見ごたえありましたし、エヴァンゲリストの畑儀文さんを筆頭に独唱者はレベルが高く、また器楽陣も三宮さんのオーボエ、前田さんのフルートなど豪華メンバーによる立派な演奏でした。とても感動しました。もうひとつは、青木さんが主宰している「パーセルプロジェクト」の2年目の演奏会。(2010年の第1回ではなんとアーサー王を上演したそうです!全然知らなくて、行きそびれてしまいました。残念無念。)2011年の第2回では、オード3曲(聖セシリアの祝日のためのオード、メアリー女王の誕生日のためのオードなど)が演奏されました。パーセルのオードを生で聞けるというだけでも貴重な体験でしたし、青木さんの神秘的な歌唱もじっくり聞かせていただきました。このパーセルプロジェクト、今年も聴くのが大変楽しみです。12月、オランダバッハ協会のロ短調ミサは、地味ながら誠実で質実剛健なバッハ演奏で、すばらしかったです。2010年のドレスデンの人たちのマタイ受難曲もそうでしたが、海外のこういうバッハ演奏を聴くと、派手さはないけれど内容をじっくり消化しきっている感じがして、こちらも安心して音楽に浸れて、気分が落ち着きます。今回、合唱団の配列も良かったです。後ろに一列に並んだ合唱団が、良くあるように左から右に順にソプラノ、アルト、テノール、バスという配列でなくて、女声が一番右側と左側に位置し、その間に男声が位置していました。詳しい並び方は良くわかりませんでしたが、もしかしたらソプラノ、アルトがそれぞれ左右に分散して歌っていたのかな、と思いました。この配置、響きとしてとても良かったです。(このような配置によるすぐれた演奏に接すると、オケにしても、合唱にしても、単に左から右に音の高い順に並べるという方法は、響きのメリットはほとんどないように思います。)スウィングル・シンガーズのアカペラ、これも一度は聴いてみたいグループでした。最初に登場した彼らがマイクを持っているのに愕然として、「PA使用なのか、しまった!」と思いましたが、そんな感じもつかの間、始まってまもなく、彼らの技術とハーモニーの完璧さに、「このように巧みにPAを使うのが彼らのスタイルなんだ」と納得して、あとは完全に彼らの世界を楽しめました。ともかく想像以上にうまい!なんでこんなにきれいなアカペラができるの、と驚くばかりです。昔はボイス・パーカッションと言われていたパート、今はヒューマン・リズム・ボックスというんですね、このリズムボックス担当の人が、めちゃうまで、人間を超えています(^^)。リード役のソプラノも、本当にきれいな声で、うまい。バッハからビートルズまで、実に楽しく美しいアカペラに浸ったひと時でした。プログラム後半にはチャイコフスキーの1812年をやりました。アカペラでこういう曲をやるというのは「超絶技巧を示すため」みたいな感じがして、あまり進んで聴きたいとは思わないで聴いていましたが、面白かったのは、大砲のところです。オケでやるときは、大砲の打ち鳴らしたときの「ドーン」という発射音になりますよね。それが、この人たちは、発射音ではなくて、発射された大砲の玉が、近くに迫ってきて着弾する「ヒューーーーードーン!」という擬音を出すんです、これが繰り返されるので、聞いていて思わず笑ってしまいました。アンコールはジングルベルなどの陽気なクリスマスソングに引き続いて、最後は日本語による「蛍の光」でしっとりと閉めてくれました。声楽編の最後にあげたのは、カペラの花井哲郎氏がやはり主宰する古楽アンサンブルグループ「コントラポント」の定期公演、「コントラポントと祝う楽しいクリスマス」です。合唱7名、器楽10人で、クリスマスにちなんだ曲がいろいろ演奏されました。手作りの、アットホームな暖かいクリスマスの集い、という感じで始まった素敵な演奏会でした。それがプログラム後半にはどんどん深みをまして行き、とりわけ最後のシャルパンティエの「真夜中のミサ、主イエス・キリスト御誕生の歌」は聴きものでした!演奏者みな良かったですし、特にコンミスの方のヴァイオリンはすばらしい音色で、名曲の名演奏に心打たれました。素敵なコンセプト、素敵な演奏の、いい演奏会でした。お客さんは少なくて勿体なかったけれど、こういった質の高い演奏会を続けていれば、だんだんと世の中の認知度が上がっていくことと思います。

2012.01.01

コメント(0)

-

2011年、印象に残ったコンサート:器楽編

新年を迎えました。皆様に、良い年になりますように。今年も、書いたり、休んだり、相変わらずのゆるゆるペースで、細々とながらもブログを続けていきたいと思います。今年はじめは、マーラー、ブルックナー以外で印象に残った2011年のコンサート、器楽編を書きます。2月 9日 大植,大フィル/ブラームス 交響曲第4番ほか (シンフォニーホール)5月21日 カシュカシアン/無伴奏ヴィオラリサイタル (武蔵野市民文化会館小ホール)7 月 6日 大植,東フィル/ブラームス 交響曲第1番ほか (東京オペラシティ)7月30日 イザベル・ファウスト/バッハ 無伴奏ヴァイオリンソナタ、パルティータ全曲 (王子ホール)8月26日 大植,大フィル/チャイコフスキー 交響曲第5番ほか (シンフォニーホール)10月31日 チッコリーニ/リサイタル (すみだトリフォニー)11月 1日 ブリテン バレー「パゴダの王子」(新国立劇場)11月 2日 大植,大フィル/チャイコフスキー 交響曲第6番ほか (シンフォニーホール)11月12日 ウォン・ウィンツァン/ピアノコンサート (浜離宮朝日ホール)12月17日 吉野直子,今井信子,ジャック・ズーン/武満,ドビュッシー,ラヴェルほか (フィリアホール)2011年は、大植さんをできるだけ聴きました。マーラー以外に、大フィルとのブラ4、チャイコ5、チャイコ6、東フィルとのブラ1。それぞれに、感動しました。特にチャイコは良かったです。大植さんに向いていると思います。チャイコ5番は、大事故もありましたが、ぼくとはして充分感動しました。チャイコの6番は、1階最前列、中央ブロックの席(ここしか空いていませんでした)。もっと端っこかと思っていたら、行って見たら、センターの指揮台に結構近い(汗)。大植さんの燕尾服の袖のカフスボタンが、指揮台の後ろの支え棒にたまにちょっとあたってカシッと音がするのもリアルに伝わってくる、かぶりつきでした。プログラム前半のロココ風の主題による変奏曲のチェリストは、本当に美音でした。6番は、中央に陣取ったヴィオラが、冒頭の部分をはじめとして、強烈に印象的な音をだしていました。第一楽章はテンポの動かし方がぎくしゃくとして不自然でしたが、第三、第四楽章は、没入できました。事前の解説では、終楽章を速く演奏する、ということで、恐れていましたが、思ったほど速くなくて、良かったです。もっとゆっくり、じっくりやってくれればさらに良かったのでしょうが、大植さんの歌を味わえたという点では満足でした。終わったあと、大植さんが最初に舞台裏に引っ込むときに、ヴィオラの人と握手していました。東フィルとのブラ1も、堂々たる演奏でした。このときのプログラムの前半には、小曽根さんとの共演でモーツァルトの協奏曲をやってくれて、これがまた最高でした。カデンツァの部分は、春の共演のときよりさらにパワーアップして、ジャジーなピアノに途中からソロヴィオラがからみ、さらにソロチェロがからみ、ジャムセッションが長く繰り広げられ、実にスリリングなモーツァルトでした。終わってからブーイングも出ましたから、保守的なモーツァルトファンにとっては許しがたいモーツァルトへの冒涜、と思えたのでしょう、それほど刺激的で、すばらしかったです(^^)。ブーイングをはるかにしのぐ盛大なブラボーが飛び交いました。年末のベートーヴェン第9も、聴きたかったです。5月には、なんとヴィオラのキム・カシュカシアンが来日して無伴奏リサイタルを開いてくれました!その昔、New ECMからリリースされたヒンデミットのソナタ集や、ヴィオラ作品集「エレジー」に収められたブリテンのラクリメ、ヴォーン・ウィリアムスのロマンスなどのみずみずしくしなやかな名演に心酔していました。1995年、カザルスホールでのヒンデミット・ヴィオラ・フェスティバルにカシュカシアンが来るというので勇んで出かけて聴きました。公開レッスンもやっていて、さかんに「有機的に、有機的に!(organic!)」とお話していたことが印象に残っています。サイン会でサインしていただいたばかりでなく、すごく幸運なことに、その後の打ち上げパーティにも出させてもらえて、写真をとらせていただいたりしたものです。ドイツに暮らしているというお話でした。あれからもう16年!久しぶりに聴くカシュカシアンのヴィオラの音色は深く優しく、バッハやクルターグが、心に響きました。プログラムの解説によると、長く暮らしたヨーロッパから、今はアメリカに戻り、ボストンで教鞭をとられているということでした。僕よりちょと年上のカシュカシアンさん、これからもお元気で、ヴィオラを弾き続けてください。7月のイザベル・ファウストの無伴奏ヴァイオリン・リサイタルはすごかったです。1日で、無伴奏のソナタとパルティータ全6曲を弾いてしまったんです。しかもその演奏の集中力、ハイテンションさは半端でなく、バッハの世界に深く踏み込んだすばらしい音楽で、圧倒されました。2011年もまた、チッコリーニが来てくれました。今回は協奏曲、リサイタルの両方とも聴けました。協奏曲は、モーツァルトプログラムで、チッコリーニのピアノは素敵でしたが、指揮者の反応が鈍くて、チッコリーニが前に進もうとしているのに、その足を引っ張ってしまう感じがあり、いささか残念でした。2010年の神がかり的なベートーヴェンの協奏曲は、指揮者の力も大きかったのだなぁとしみじみ思いました。リサイタルの方は、もう本当にすばらしかったです。アンコールには、愛の挨拶!きわめてゆっくりとした、瞑想するような愛の挨拶を奏でてくれました。プログラムにも特に何も書かれてはいませんでしたが、チッコリーニが2年連続でわざわざ遠い日本に、今来てくれた、そのお気持ちは聴衆の皆にしっかり届いていました。チッコリーニ、本当にありがとうございます。ますますお元気でお過ごしくださいますように。新国立劇場バレー団による、ブリテンのバレー音楽「パゴダの王子」という珍しい演目(全曲は日本初演)も、期待を裏切らない良い上演でした。昔買ってあまり聴いていなかったCDで予習をしっかりした効果もあり、音楽がかなり楽しめましたし、日本とイギリスをうまく組み合わせたビントレーさんという芸術監督の手腕も大きいと思います。素敵な舞台でした。ピアノといえば僕が欠かせないのは、ウォン・ウィンツァンさん。毎年恒例のコンサートを、今回も聴くことができました。いつもすばらしいですが、今回はとくに良かったです。今までのコンサートだと、即興はすばらしいのですが、即興でない曲がやや型にはまって多少窮屈な感じがしなくもありませんでした。でも今回は、即興でないと思われる曲にも、ちょっと即興のスパイスがかかったような、なんともいえない素敵な味わいがありました。またコンサート後半の長大な即興演奏も、いつもすばらしいですが、今回はいつも以上に深く、美しく、心に訴えかける感動的な演奏でした。ウォン・ウィンツァンさんは脱原発の意見を強く訴えていますし、被災地の支援活動も熱心に行っておられます。器楽編の最後は、吉野直子、今井信子、ジャック・ズーンによるフルート、ヴィオラ、ハープの三重奏の室内楽コンサートも、なかなか良かったです。フルートのジャック・ズーンさんは、元ボストン響の首席で、ルツェルン祝祭管でも活躍されています。日本でアバド、ルツェルン祝祭管がマーラー6番をやってくれたときも、ズーンさんが吹いていて、信じがたいような、もう最高のフルートでした。今回のプログラムは、ヘンデルなどの古典ドイツもの、続いてグバイドゥーリナや武満の現代もの、そして最後にドビュッシーでしたが、こうやって続けて聴くと、ドビュッシーなどのフランス近代の作曲家が、如何にハープの魅力を十全に生かす曲を書いていたことか、これに比べると現代ものの曲は、ハープの魅力を生かすという点ではいかにも歯がゆいなぁ、という感じを持ちました。アンコールはラヴェルの亡き王女のためのパヴァーヌで、これも素敵でした。ズーンさんはもしかして体調が万全でなかったかもしれませんが、アンコールでは本領発揮というか、すばらしい歌を奏でてくれました。フィリアホールは、なかなか行く機会がなくて今回初めて訪れましたが、とても良い小ホールです。会場の構造や、壁のデザインは、明らかにカザルスホールに似せていて、カザルスホールをなつかしく思い出しました。音の響きもとても良く、また聴衆の質もかなり高く、上質の音楽を安心して楽しめました。ホール脇のチケットセンターには、書籍販売のほか、音楽雑誌のバックナンバーが自由に閲覧できるコーナーもあって、素敵なスペースでした。

2012.01.01

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…

- (2025-11-23 20:15:02)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-

-

-

- LIVEに行って来ました♪

- サーカスパフォーマーまおのライブ

- (2025-11-23 13:17:54)

-