-

1

瀬戸内 シーカヤック日記: チェチェメニ号の冒険

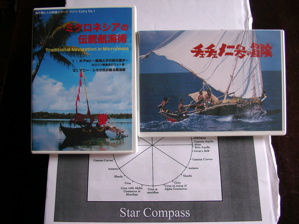

『チェチェメニ号の冒険』 沖縄海洋博が開かれた1975年。 周囲わずか6kmに過ぎない小さな島である、ミクロネシアのサタワル島から約3000km離れた沖縄まで、レッパン船長率いる、全長わずか8mのカヌーと伝統的なスターナビゲーションで航海して来たチェチェメニ号。***カヌ-仲間であるエクストリームNさんから借りたDVD、『チェチェメニ号の冒険(海工房)』を、昨夜、家族4人で見た。サタワル島の生活から始まった記録映画。 その音楽とナレーション(なんと森繁久彌)が醸し出す雰囲気は、まさに『昭和』を感じさせる記録映画であるが、終わりまでの85分間、私は完全に『チェチェメニワールド』の虜になってしまった!***↑ 先日行われた下関での『海洋文化セミナー』で、グアム大学のカニンガム先生から頂いたカヌーの資料と、チェチェメニ号の写真サタワルでの夕方、みんなで椰子酒を飲みながら、『沖縄で海のお祭りがあるらしい。 我々は招待されたわけじゃないが、海の祭りとあれば我々の出番じゃないか。 ちょっと行ってみるか』といった乗りで始まったと言うこの大冒険。この肩から力が抜けた感じ、ちょっとそこまで、といった感じがなんともいいじゃないか。***サタワルの生活を紹介する場面では、海に潜って背後から忍び寄り、羽交い締めにして海面に引き揚げる亀獲りと、その後の亀料理の場面は、すごいインパクトである。 さすがに亀料理のところでは、二人の息子たちはちょっと『引いて』いた。それにしても、彼らの水中での泳ぎときたら! フィンも付けていないのに、まるで魚のように自由自在に素早く泳ぎ回る。 ただただ感心するのみ。***↑ カニンガム先生が撮られた写真で製作された絵はがきと、チェチェメニ号のDVDチェチェメニとは、『よく考えろ』という意味らしい。 カヌーの持ち主夫婦が喧嘩しているとき、主人が奥さんに言った言葉が『チェチェメニ』で、それを聞いていた周りの皆が面白がって付けたのが、このカヌーの名前だとか。『アウトリガーは浮きではなく錘りである』 『アウトリガーは常に風上側になるようにする。そのためにカヌーは前後は決まっていない』 『舵は固定されておらず、カヌーが向きを変えるたびに移動させる。その舵は常時足で押さえておく』 『海を走りながらカヌーを点検し、走りながら修理する』『一艘作るのに、一年から一年半かかる。 でも何も急ぐ事はない。 時間はたっぷりあるのだ』***『食料は、ヤシの実。 中の水を飲み、白い果肉の部分を食べる』映像を見る限り、島に立ち寄った時は魚を獲ったり鳥を取ったりして食べているが、航海中の主食はヤシの実らしい。 これは驚きであった。あのような厳しい航海を、いくら栄養があるとはいえ、ヤシの実だけでしのいでいくとは。。。『ごちそうがあるときには、できるだけ早く食べる。 食べ物がない時にはがまんする。 食べ物が採れなくても、それでも悲観的になったりはしない。 そんな時でも、また何か採れるさ、と楽観している』やはり海洋民族は、こうでなくっちゃいけない。***途中立ち寄ったサイパンでの宴。 歌を歌い、踊るクルーの姿は、さながら『釣りバカ日誌』の浜ちゃんのよう。 楽しそうだなあ。 この場面は、釣りバカファンである息子たちにも大ウケであった。サタワルでの生活や宴会の場面といい、このサイパンでの宴の雰囲気と良い、なんだか親しみを感じる。 波長が合う、時間の流れが好ましい、なんだか同じ匂いがするんだなあ。小さな島に住む普通のオヤジたちが、ちょっとそこまでといった感覚で、これまで行った事もない3000kmも離れた沖縄までの旅に出掛け、ひたすらヤシの実を食べつつ、航海を楽しんでいる。以前、周防大島の漁民達が、ふと、月がきれいだから舟で宮島にでも参るか、といって出掛け、気の向くまま出雲大社にまで足を延ばし、長い間帰って来なかったという逸話が、宮本常一の著作に書いてあるという話しを聞いたことがある。やはり、海洋民のDNAは似ているんだ!***↑ これは、今年ハワイから日本まで、スターナビゲーションで航海して来たホクレア号この記録映画を見終えて、チェチェメニ号の世界に完全にハマってしまった。10年前、シーカヤックツアーでポンペイとチュークを訪れた時には知らなかったこの世界。 また、ミクロネシアに遊びに行きたいなあ!

September 2, 2007

閲覧総数 654

-

2

瀬戸内 シーカヤック日記: ソルスティスSS、ゲルコートタッチアップ

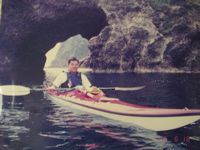

中古のフジタカヌー_SG-1でカヌーライフをスタートし、アクアテラ_スペクトラムで海の楽しさを知って、次に購入したのが、今も愛用しているカレントデザイン_ソルスティスSSである。当時はソルスティスSS、ST、GTのシリーズであり、その中で最も細かったのが、このスーパースポーツ/SSだった。さすがに容量は小さいが、サラリーマンの週末キャンプツーリングには充分であり、なによりそのラインの美しさに惚れてしまった。***買ったのは、たしか1995年か1996年だから、もう10年以上旅の伴として頑張ってくれていることになる。↑ 1996年6月に、島根の知り合いと、島根半島の多古の七つ穴に行った時の写真瀬戸内海、山陰の海、丹後半島、三浦半島、伊豆半島。津軽海峡横断チャレンジ、九十九里でのサーフ講習、ジョンダウドと漕いだ伊豆の海、そして瀬戸内横断隊。いろいろなところを一緒に旅した思い出が、このフネいっぱいに詰まっている。***さすがにデッキは色あせ、いつもキャンプ道具満載で浜に引きずり揚げるため底もキズだらけ。 前のハッチは劣化したため一度交換しており、ラダーケーブルもデッキのバンジーコードも何度か張り替え、昨年はとうとうラダーペダルも壊れたので新品を再インストール。でも、10年以上一緒に旅をしていると、なんだか自分の体の一部のようになり、漕ぐ度に、そして修理する度に愛着も湧いてくる。瀬戸内横断隊で、そして日本海で、多少海が荒れて来た時でも、こいつのクセや挙動、限界の高さは分かっているし、フィッティングも自分にぴったりなので、安心して、そして信頼して漕ぐことができるのだ。↑ 今日は、ゲルコートをタッチアップ正月休みにも一度、船底のゲルコートを補修したのだが、今日は、先週のキャンプツーリングでキズ付いた部分に重ね塗り。ここ数年、一年に40~50日程度海に出て、キャンプ道具を満載して酷使しているのだから、今まで以上にキチンとメンテナンスしてやらないといけないなあ。***シーカヤックの場合、自動車と違って、新しいモデルだからといって凄い新機能がついてくるわけでも、革新的に性能が向上するわけでもない。また、非常に原始的な道具であるが故、フネの性能よりも、漕ぐ人の性能が及ぼす影響の比率がとても高い(*1,2)。*1 瀬戸内横断隊で経験済みだが、重くて幅の広いポリ艇でも、私より速い人はいくらでも居る。遅いのは、決してカヤックのせいではなく...*2 津軽海峡横断で酷い潮目に遭遇し、北海道を目前にして中止になったとき、ソルスティスSSより幅の広いシーカヤックや、安定性の高いタンデムのファルトボートまでが次々と沈していった。まるで滝のような波に囲まれ、自分がひっくり返らないようにするのが精一杯でレスキューもままならず、『頑張れよー!』と声をかけながら、伴走船にレスキューされるのを、ただただ見守るだけ。というわけで、使い込むほどに私の体の一部となり、愛着の湧いたこのシーカヤックを、いたわりながら壊れるまで使い続けようと思っている(中年カヤッカーと年老いたシーカヤック。まるで、『老人と海』、いやいや『老老介護』だな!)。今年はどんな旅が、そしてどんな出会いが、はたまたハプニングが待っているのか? 楽しみだなあ。***<横断隊仲間との楽しい一時>木曜、金曜は、首都圏へ出張だった。横断隊で知り合った人達に連絡して、久し振りの再会。落ち着いた良い感じの居酒屋で、おいしい酒を飲み、旨い料理を食べ、なによりも楽しい話しで盛り上がる。うーん、酒が美味い! 本当にありがとう!カヤックを通じて様々な人たちと出会えること。 これまた、旅するシーカヤッカーにとって、醍醐味の一つである。

January 27, 2007

閲覧総数 673