PR

X

Calendar

Comments

Freepage List

カテゴリ: 寺社

3月8日……海晏寺・海雲寺に続いて……

品川寺(ほんせんじ) ……海雲寺のお隣です。大同年間(806~810年)に開創された、品川で最も古いお寺だそうです。

しながわ百景 ……

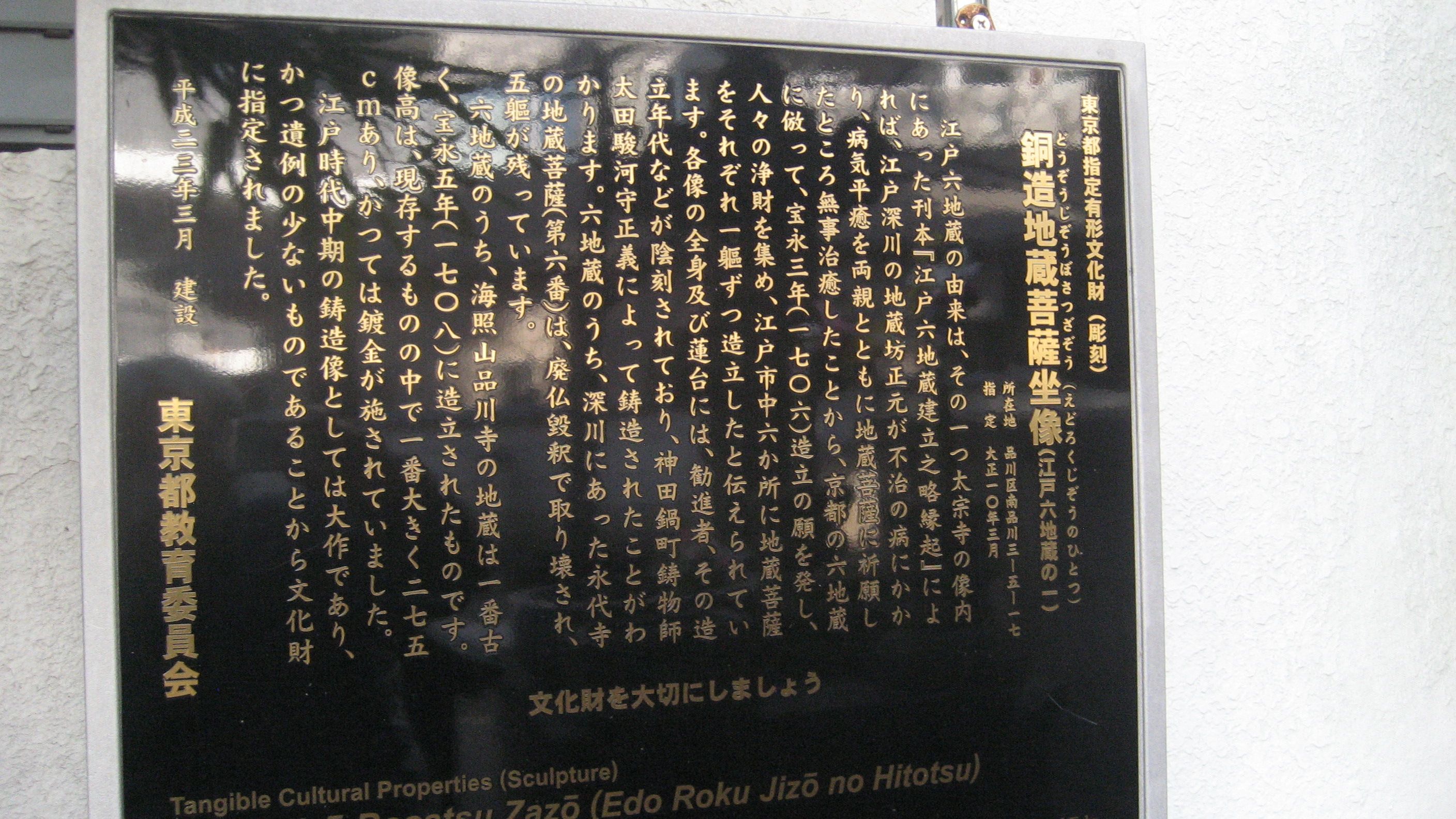

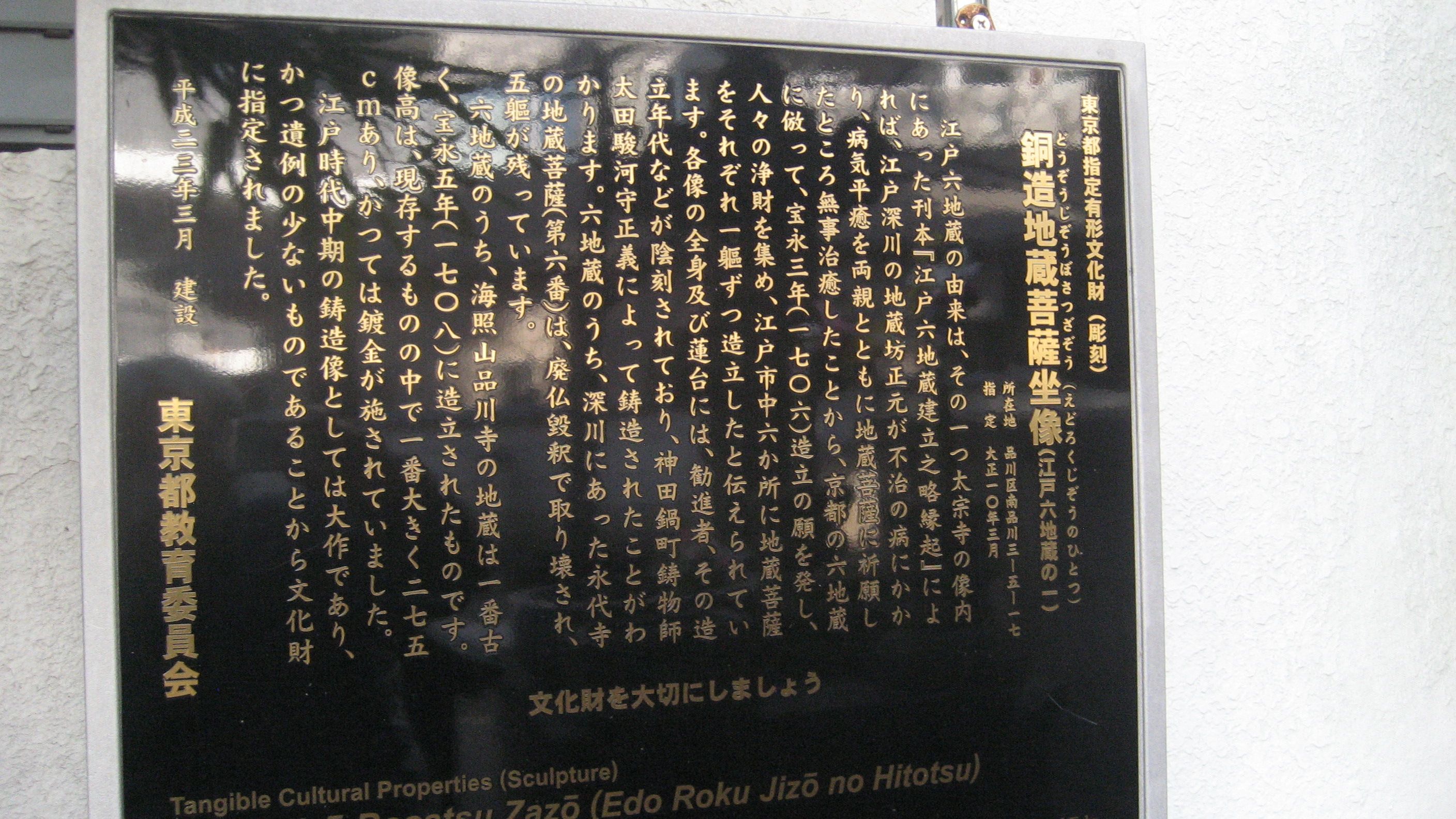

銅造地蔵菩薩坐像 ……がお出迎え……たぶん真東を向いています。

江戸六地蔵第1番 ……ここ東海道をはじめ奥州街道・甲州街道・中山道・水戸街道・千葉街道と、江戸の六街道の入り口に丈六(じょうろく)の地蔵尊を一体ずつ建立し、道行く人々の無事を守り、江戸御府内の疫病を払い、世の中を浄土にしようとすることが目的だったそうです。

※ 丈六=仏像の背丈の基準。仏は身長が1丈6尺(約4.85m)あるといわれていることから、仏像も丈六を基準とし、その5倍、10倍、または2分の1などに造像されたそうです。このような坐像の場合の丈六像は半分の約8尺(2.43m)らしいです。

東京都指定有形文化財 ……宝永5年(1708年)造立・像高は2.75m

ちなみに、深川・永代寺の第六番地蔵菩薩は廃仏毀釈で取り壊されてしまったと……5軀しか残っていないそうです。明治維新の出来事か……

地蔵菩薩坐像の前……石碑は溺死者供養塔みたいですが、海で亡くなった方々のためでしょう。

東海七福神 ……看板があったので撮ってみました。北品川から大森まで約4.5㎞、昭和7年に品川が大東京に編入された記念として東海七福神初詣を定め、今に至っているそうです。

荏原神社は、昨年 目黒川下りの際に寄りましたっけ。おっと、磐井神社(いわいじんじゃ)って大森海岸駅の近く、先月行ったばかりだけど、境内には何も告知されていなかったな~ 残る4個所もそのうちに行ってみましょう。

品川寺山門 ……提灯一つ球切れかしら?

右手前の宝篋印塔(ほうきょういんとう)も年代を感じます。

聖観世音菩薩・七観音霊場

……東京、神奈川、埼玉の三県にある七寺院にある異なる観音様を巡礼するそうです。秩父や三浦、鎌倉など、徒歩では行けないな~

聖観世音菩薩・七観音霊場

……東京、神奈川、埼玉の三県にある七寺院にある異なる観音様を巡礼するそうです。秩父や三浦、鎌倉など、徒歩では行けないな~

江戸33観音霊場 ……第31番札所だって。江戸三十三観音霊場は、寛永18年(1641年)から元禄11年(1703年)の間に開創された江戸三十三所霊場を基に、昭和51年に制定されたそうです。隣の海雲寺が34番……29番・高野山東京別院、32番・世田谷山観音寺と33番・目黒不動龍泉寺は訪問しましたが、まだまだたくさんあります。

山門から境内の眺め ……とても静か……

右手に建物と……

庚申塔 ……三猿います……右の巨大な石も何か彫ってありますが、庚申塔でしょう。

空は青かった ……

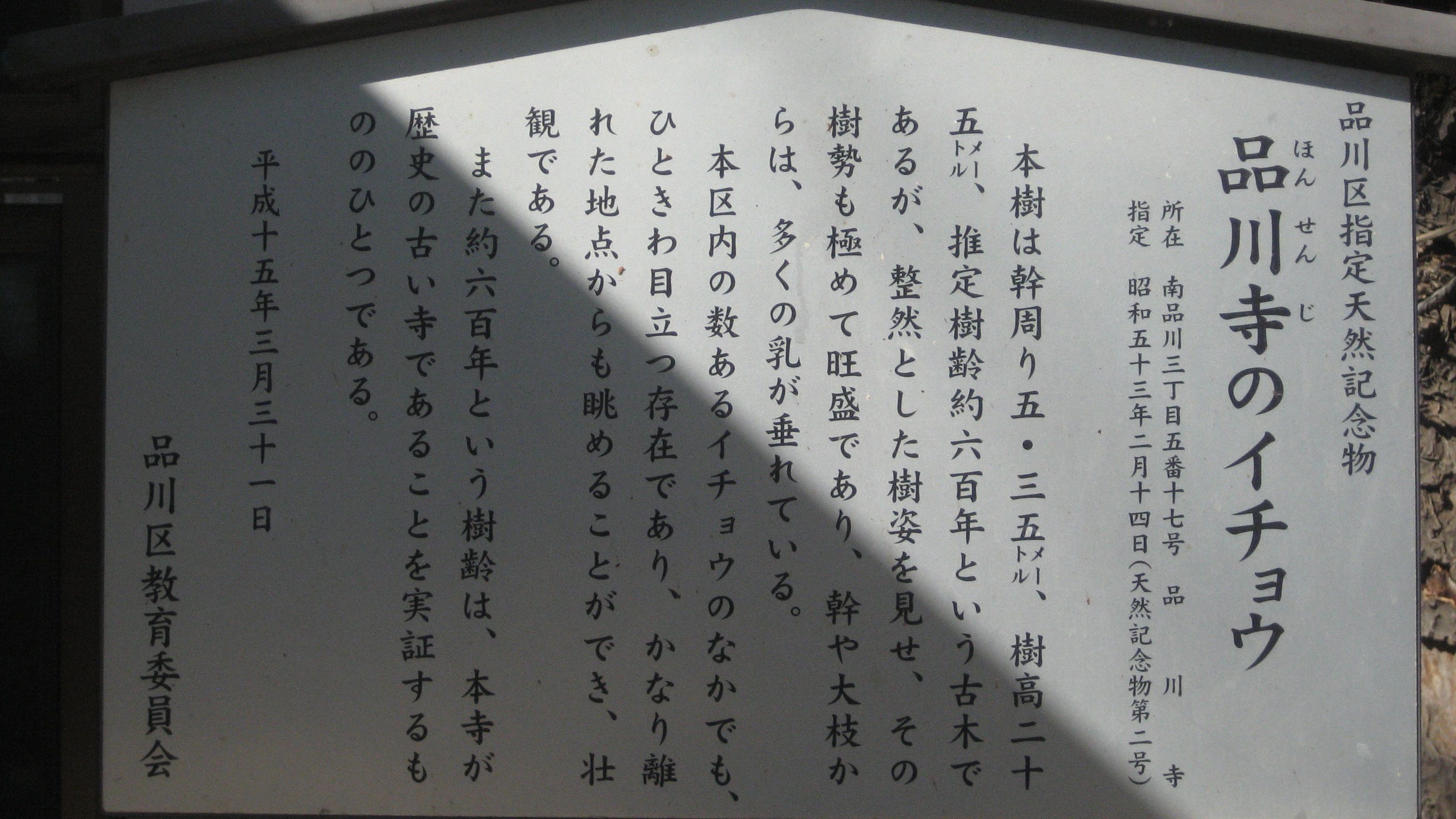

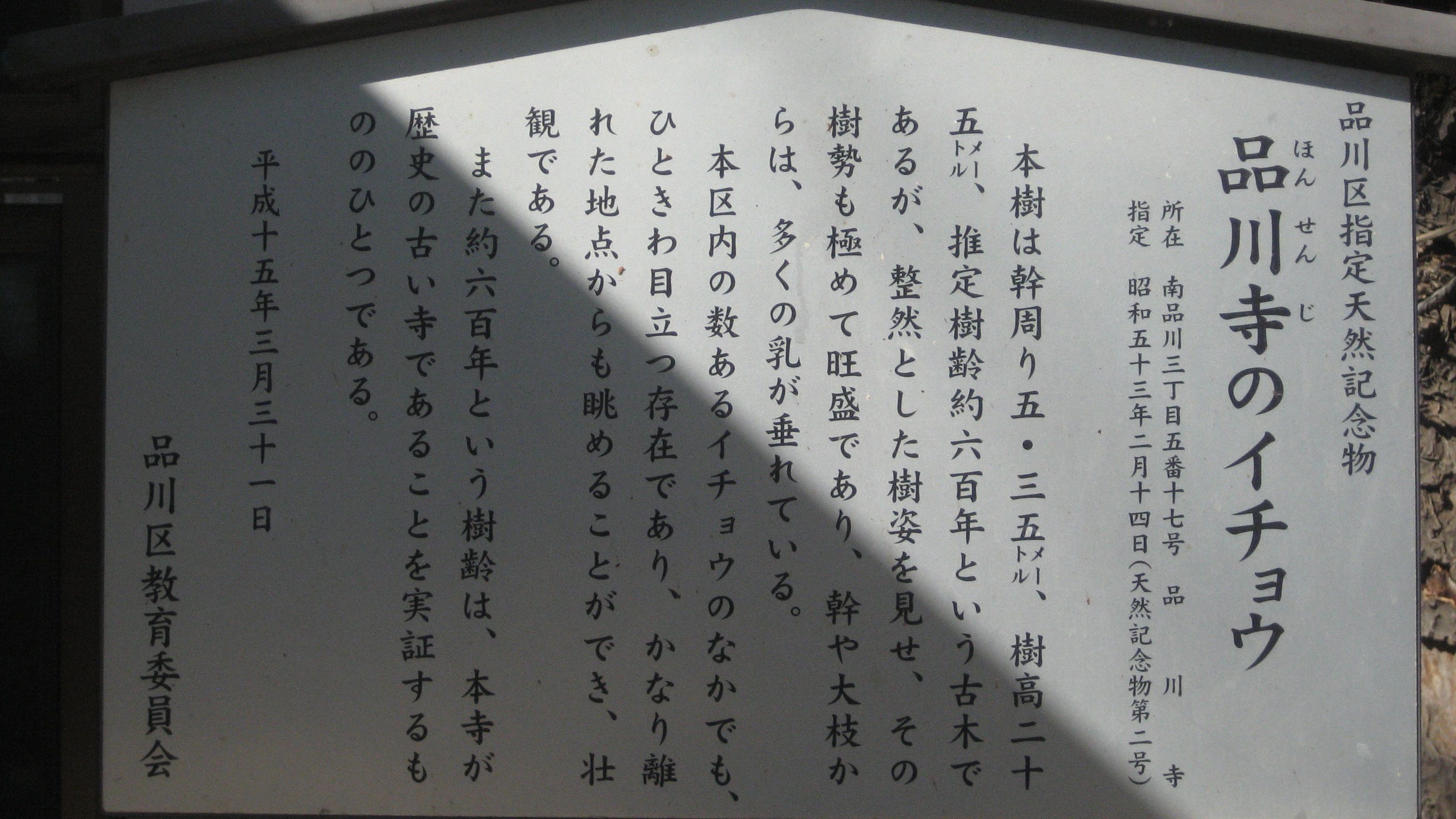

区天然記念物とのことですが、樹齢600年以上でありながらまだまだ元気なイチョウ……1000年生きるかしら?

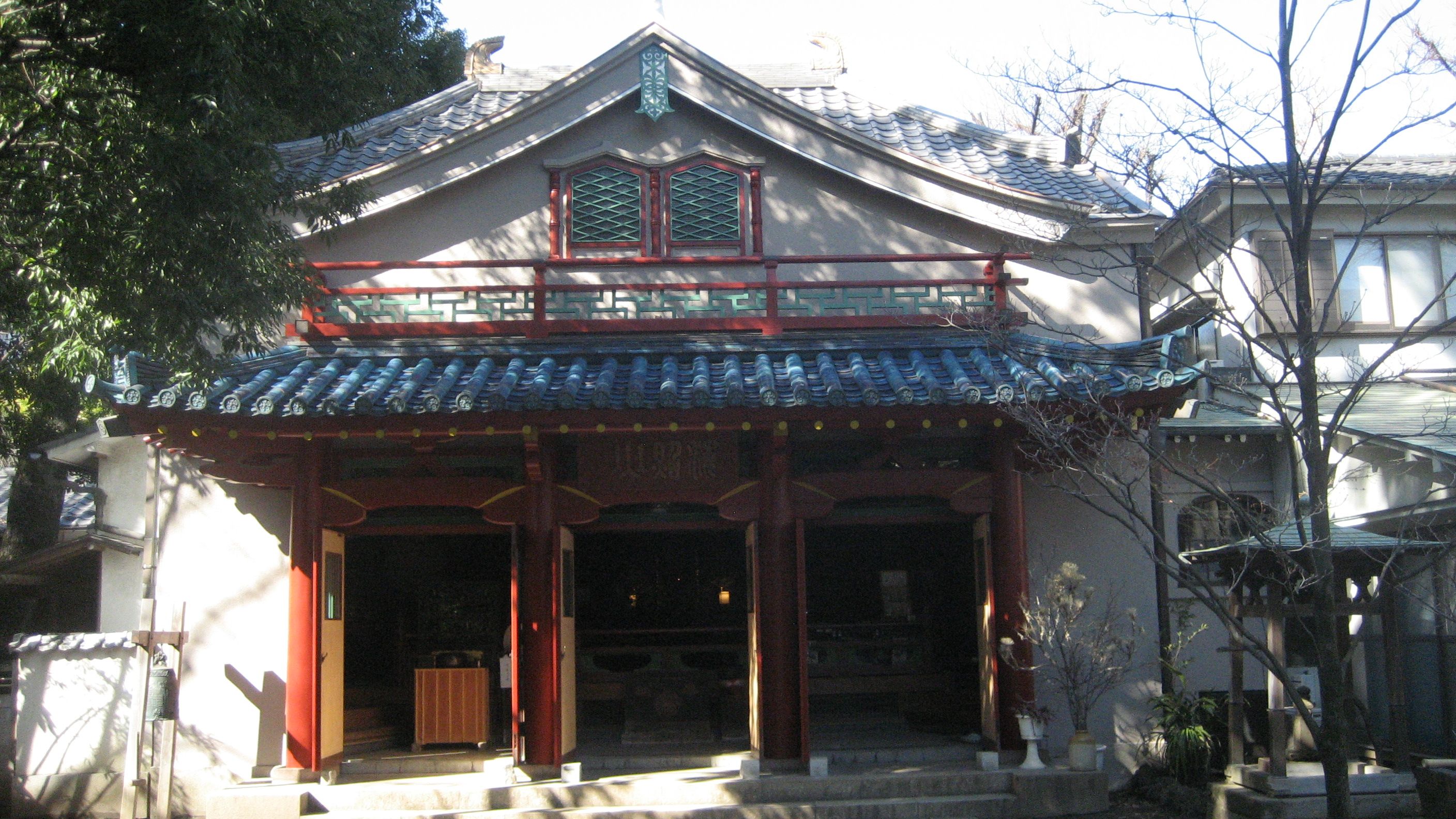

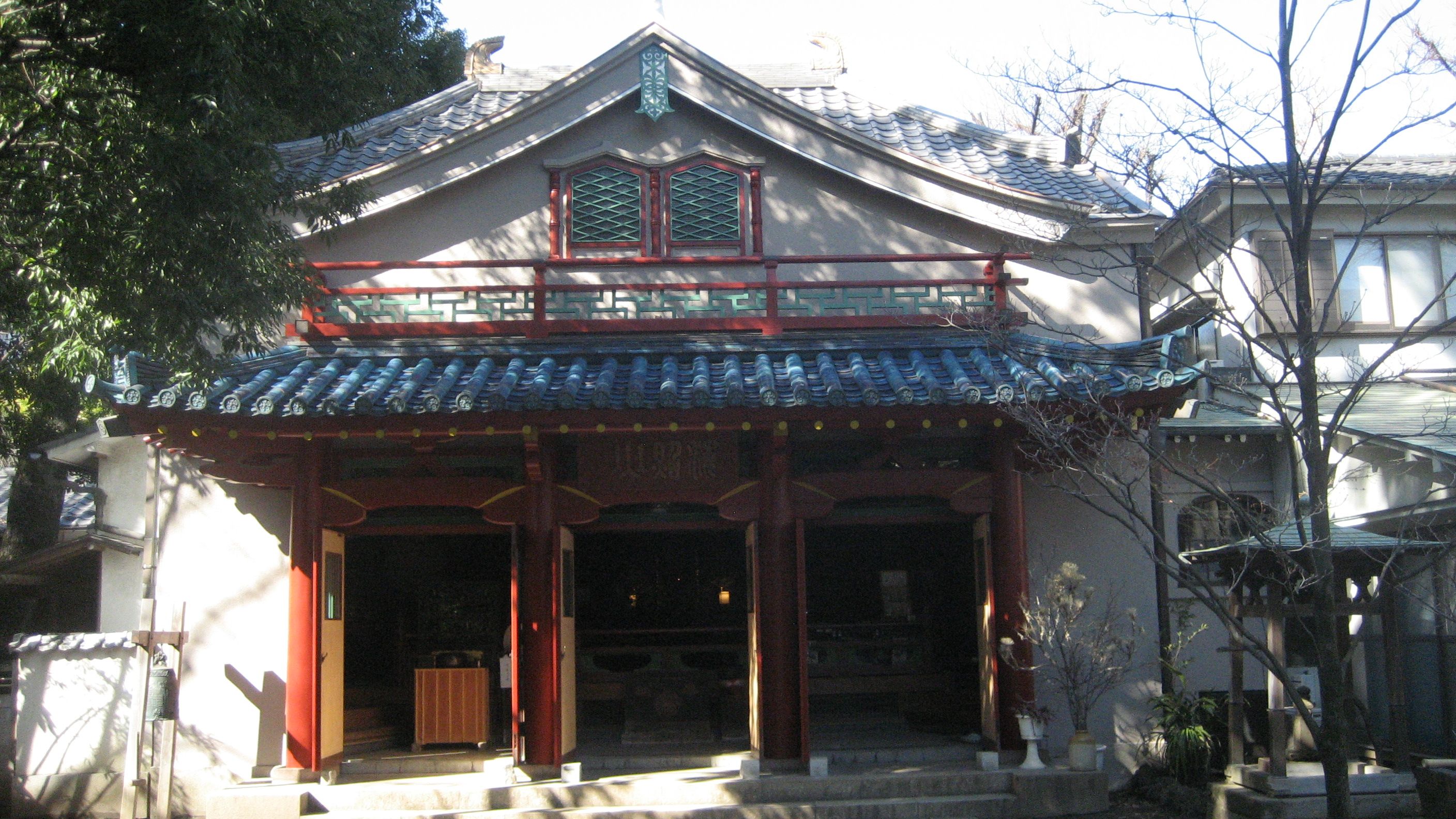

本 ……ご本尊・観世音菩薩(水月観音・聖観音)はこちらに祀られているのでしょう。

本 堂正面 ……フルオープンの堂内でしたが、撮影は遠慮しました。銅色に鈍く輝いていたのが聖観音様だったのでしょう。

本 堂扁額 ……海照山普門院品川寺……真言宗醍醐派だそうです。醍醐寺(京都)から始まったのかしら?

手水舎 ……本堂の右前にあります。

鐘 ……本堂右前・手水舎の脇にありました。戦争裁判殉職者慰霊の鐘で「仁慈(いつくし)の鐘」というらしいです。

ちなみに、本堂左にも小さいのが下がっていたのですが、そちらは「まことの鐘」と呼ぶそうです……ちゃんと撮ってくればよかった~ 本堂正面の写真・左下に小さく映ってはいますが……

本 堂左 ……

神変大菩薩(えんの行者石造) ……海雲寺にもおいででしたが、巻物に杖を持って高下駄の姿は似ています。

十三重塔 ……本堂正面です。後方に鐘楼……

弁天堂 ……境内奥に…

弁天堂内 ……おそらく弁財天様でしょう。でも琵琶を抱えておられない。膝に置かれたのも手みだいだから八本……八臂弁財天のようですが、それぞれ矢とか武器らしきを携えています。品川寺の守護神というだけあります。

弘法大師修行像 ……

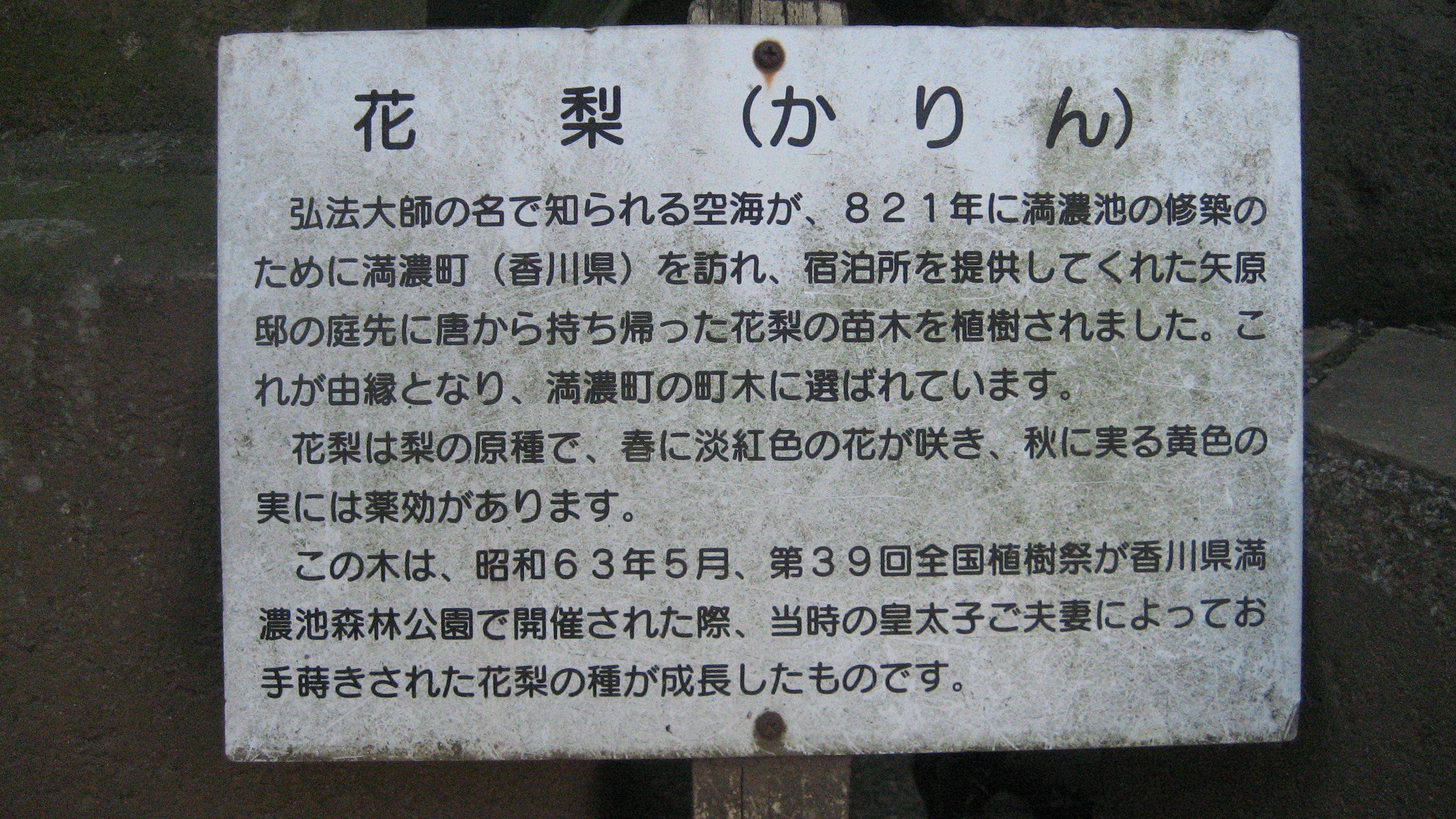

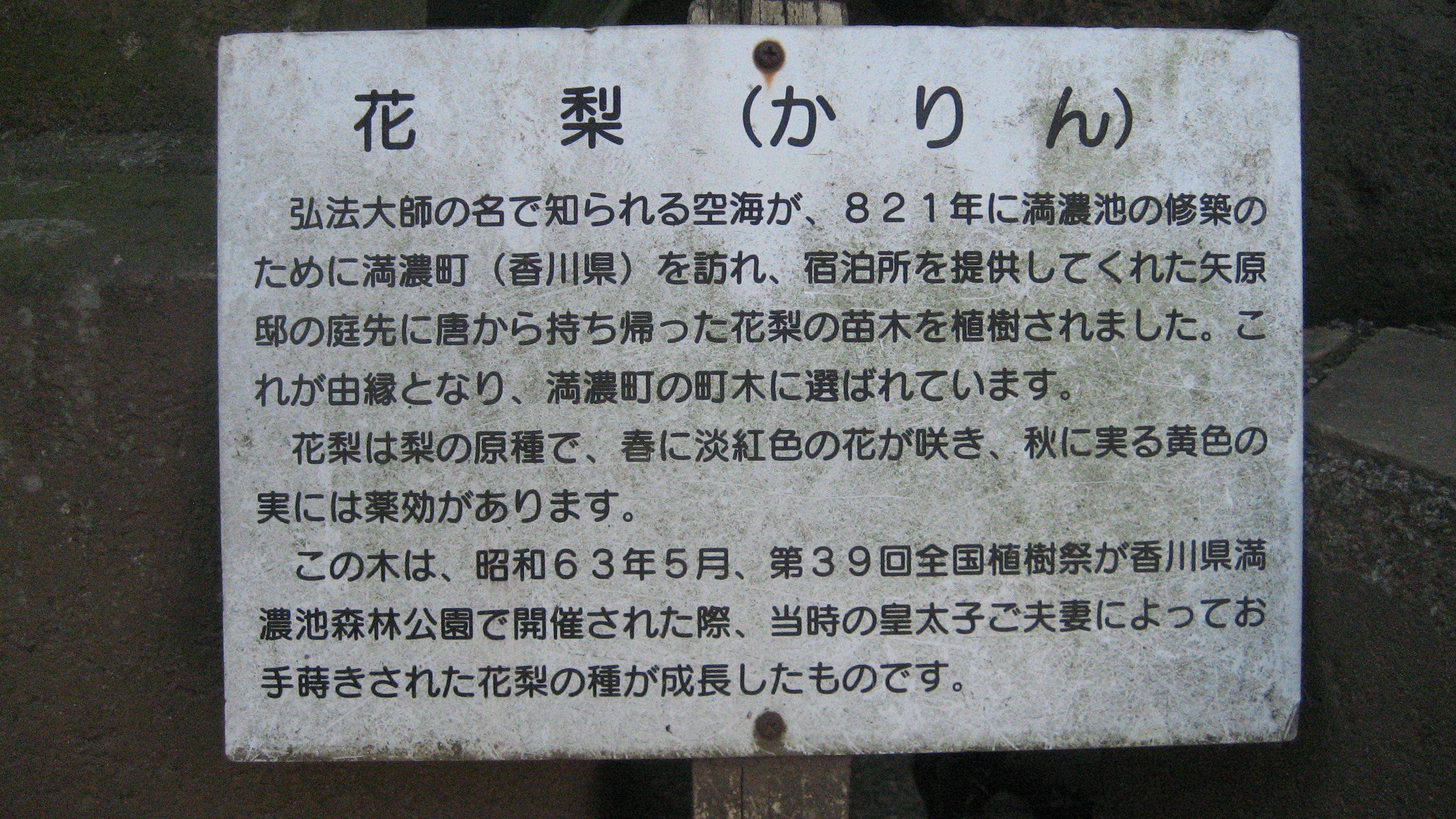

花梨(かりん) ……前の写真・修行像の傍らにありました。推察するに、石碑の後ろの樹がそうなのでしょう。現天皇皇后両陛下が蒔かれた種が育ち、同じDNAを持った花梨の樹がここにも生きている……気分が明るくなります。

毘沙門天 ……

弁財天 ……

福禄寿 ……

寿老人 ……金生(かのう)七福神というのかしら? 鐘楼の置かれた3mぐらいの盛り土の周りに七福神の石造が置かれていました。

恵比寿天 ……

鐘 楼 ……明暦3年(1657年)9月18日、京都三条大西五郎左衛門尉藤原村長に命じて鋳造……周囲に徳川三将軍の号(東照宮・台徳院殿・台献院殿)と六観音(聖・千手・十一面・准胝・如意輪・馬頭)を陽刻しているそうです。立ち入り禁止で近づけなかったのですが、拡大すると観音様らしきが4躰見られます。

※ 陽刻=文字や絵などを浮き上がらせて彫ること

小さいお地蔵さん ……

鐘楼へ上る石段 ……正面から先は通行止め…

布袋尊 ……

大黒天 ……

恵比寿さんの後ろから本堂 ……七神を巡拝しました。超お手軽……ご利益は望みませんが……

車庫の上に何か……

英霊堂 ……と言うらしいです。たぶん聖観音、馬・鶏と犬みたいです。

そろそろ失礼します……

稲荷堂 ……弁天堂と共に、品川寺の守護神だそうです。山門そばにありますから、地蔵菩薩が防げなかった外敵を、二番目に防ぐのでしょう。

ということで、今日はここまで……寺社はなかなか奥深い……

品川寺(ほんせんじ) ……海雲寺のお隣です。大同年間(806~810年)に開創された、品川で最も古いお寺だそうです。

しながわ百景 ……

銅造地蔵菩薩坐像 ……がお出迎え……たぶん真東を向いています。

江戸六地蔵第1番 ……ここ東海道をはじめ奥州街道・甲州街道・中山道・水戸街道・千葉街道と、江戸の六街道の入り口に丈六(じょうろく)の地蔵尊を一体ずつ建立し、道行く人々の無事を守り、江戸御府内の疫病を払い、世の中を浄土にしようとすることが目的だったそうです。

※ 丈六=仏像の背丈の基準。仏は身長が1丈6尺(約4.85m)あるといわれていることから、仏像も丈六を基準とし、その5倍、10倍、または2分の1などに造像されたそうです。このような坐像の場合の丈六像は半分の約8尺(2.43m)らしいです。

東京都指定有形文化財 ……宝永5年(1708年)造立・像高は2.75m

ちなみに、深川・永代寺の第六番地蔵菩薩は廃仏毀釈で取り壊されてしまったと……5軀しか残っていないそうです。明治維新の出来事か……

地蔵菩薩坐像の前……石碑は溺死者供養塔みたいですが、海で亡くなった方々のためでしょう。

東海七福神 ……看板があったので撮ってみました。北品川から大森まで約4.5㎞、昭和7年に品川が大東京に編入された記念として東海七福神初詣を定め、今に至っているそうです。

荏原神社は、昨年 目黒川下りの際に寄りましたっけ。おっと、磐井神社(いわいじんじゃ)って大森海岸駅の近く、先月行ったばかりだけど、境内には何も告知されていなかったな~ 残る4個所もそのうちに行ってみましょう。

品川寺山門 ……提灯一つ球切れかしら?

右手前の宝篋印塔(ほうきょういんとう)も年代を感じます。

聖観世音菩薩・七観音霊場

……東京、神奈川、埼玉の三県にある七寺院にある異なる観音様を巡礼するそうです。秩父や三浦、鎌倉など、徒歩では行けないな~

聖観世音菩薩・七観音霊場

……東京、神奈川、埼玉の三県にある七寺院にある異なる観音様を巡礼するそうです。秩父や三浦、鎌倉など、徒歩では行けないな~

江戸33観音霊場 ……第31番札所だって。江戸三十三観音霊場は、寛永18年(1641年)から元禄11年(1703年)の間に開創された江戸三十三所霊場を基に、昭和51年に制定されたそうです。隣の海雲寺が34番……29番・高野山東京別院、32番・世田谷山観音寺と33番・目黒不動龍泉寺は訪問しましたが、まだまだたくさんあります。

山門から境内の眺め ……とても静か……

右手に建物と……

庚申塔 ……三猿います……右の巨大な石も何か彫ってありますが、庚申塔でしょう。

空は青かった ……

区天然記念物とのことですが、樹齢600年以上でありながらまだまだ元気なイチョウ……1000年生きるかしら?

本 ……ご本尊・観世音菩薩(水月観音・聖観音)はこちらに祀られているのでしょう。

本 堂正面 ……フルオープンの堂内でしたが、撮影は遠慮しました。銅色に鈍く輝いていたのが聖観音様だったのでしょう。

本 堂扁額 ……海照山普門院品川寺……真言宗醍醐派だそうです。醍醐寺(京都)から始まったのかしら?

手水舎 ……本堂の右前にあります。

鐘 ……本堂右前・手水舎の脇にありました。戦争裁判殉職者慰霊の鐘で「仁慈(いつくし)の鐘」というらしいです。

ちなみに、本堂左にも小さいのが下がっていたのですが、そちらは「まことの鐘」と呼ぶそうです……ちゃんと撮ってくればよかった~ 本堂正面の写真・左下に小さく映ってはいますが……

本 堂左 ……

神変大菩薩(えんの行者石造) ……海雲寺にもおいででしたが、巻物に杖を持って高下駄の姿は似ています。

十三重塔 ……本堂正面です。後方に鐘楼……

弁天堂 ……境内奥に…

弁天堂内 ……おそらく弁財天様でしょう。でも琵琶を抱えておられない。膝に置かれたのも手みだいだから八本……八臂弁財天のようですが、それぞれ矢とか武器らしきを携えています。品川寺の守護神というだけあります。

弘法大師修行像 ……

花梨(かりん) ……前の写真・修行像の傍らにありました。推察するに、石碑の後ろの樹がそうなのでしょう。現天皇皇后両陛下が蒔かれた種が育ち、同じDNAを持った花梨の樹がここにも生きている……気分が明るくなります。

毘沙門天 ……

弁財天 ……

福禄寿 ……

寿老人 ……金生(かのう)七福神というのかしら? 鐘楼の置かれた3mぐらいの盛り土の周りに七福神の石造が置かれていました。

恵比寿天 ……

鐘 楼 ……明暦3年(1657年)9月18日、京都三条大西五郎左衛門尉藤原村長に命じて鋳造……周囲に徳川三将軍の号(東照宮・台徳院殿・台献院殿)と六観音(聖・千手・十一面・准胝・如意輪・馬頭)を陽刻しているそうです。立ち入り禁止で近づけなかったのですが、拡大すると観音様らしきが4躰見られます。

※ 陽刻=文字や絵などを浮き上がらせて彫ること

小さいお地蔵さん ……

鐘楼へ上る石段 ……正面から先は通行止め…

布袋尊 ……

大黒天 ……

恵比寿さんの後ろから本堂 ……七神を巡拝しました。超お手軽……ご利益は望みませんが……

車庫の上に何か……

英霊堂 ……と言うらしいです。たぶん聖観音、馬・鶏と犬みたいです。

そろそろ失礼します……

稲荷堂 ……弁天堂と共に、品川寺の守護神だそうです。山門そばにありますから、地蔵菩薩が防げなかった外敵を、二番目に防ぐのでしょう。

ということで、今日はここまで……寺社はなかなか奥深い……

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寺社] カテゴリの最新記事

-

今日の日記・7月30日・観乗寺 2021.07.30

-

重幸稲荷神社と馬頭観音 2021.04.30

-

妙法稲荷社 2021.04.29

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.