PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

一部書き加え写真も追加しました。

次回予定の関係もあり、フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)をここでざっと紹介しておくことにしました。

本来3回くらいの所を1回に押し込んだので主に見所のみ抜粋して納めた感じです ![]()

フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)

演出効果バツグンの

馬蹄形の階段(ナポレオン別れの中庭)

フランソワ1世の回廊(フレスコとスタッコによる装飾)

フレスコ(fresco)画とスタッコ(stucco)

フォンテーヌブロー派(École de Fontainebleau)

白馬の中庭 or 別れの中庭

前回紹介しているナポレオンの鉄柵門より中に入る。

本来、ここは宮殿の裏庭で、結構広いのでパレードなど催されてきたらしいが主に使用人の中庭だったそうだ。

ここを正面入口に利用したのはナポレオンで、その為に鉄柵の門がしつらえられた。

白馬の中庭の由来は、シャルル9世(Charles IX)(1550年~1574年)がここにローマの皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像のレプリカを置いていたからと伝えられている。

中央の階段より左の建物が三位一体礼拝堂。(その裏手がディアナの庭園)

右が皇太后と教皇の住居塔。(その裏手が泉の中庭)

中央の階段の裏手にフランソワ1世の回廊が続き、最初の本宮殿に続いている。

馬蹄形の階段(Escalier du Fer a cheval)

1632~1634年の間に建設。

演出効果バツグンの馬蹄形の階段(ナポレオン別れの中庭)

フォンテーヌブロー宮殿のシンボルとも言える馬蹄型の階段(Escalier du Fer a cheval)には、そもそも

「見せる」と言う演出効果が計算されて造られたもの だったようだ

。

建設はルイ13世(Louis XIII)(1601年~1643年)の時代。

以降、ルイ14世の治世から結婚で輿入れして来る王女の出迎えがこの階段で演出され、かつその様子が絵画や焼きものの中に残され記録されている。

またこの中庭ではパレードなど催されていたので、国王の観覧にも一役かっていたに違いない。

広報活動にいろんな演出をしてきたナポレオンもこの階段で最後の弁明をしている

。

午後1時、階段の上に姿を現したナポレオンは石の手すりに手をかけながらゆっくり降りて来て一瞬足を止め、整列した親衛隊をしばらく見つめ軍旗に集まった士官達の方に歩み寄り演説したそうだ。

「引き続きフランスの為に仕えてくれ給え。フランスの幸福こそ私の唯一の念願だった。(一部)」

1814年4月20日

ナポレオンが宮殿を去る時の哀愁漂う姿と演説に送別する近衛兵がすすり泣いたと言われている。 それ故、この「白馬の中庭」は「別れの中庭」とも呼ばれるようになった

。

つまり非常にドラマチックな絵を造り上げる階段だと言う事だ。

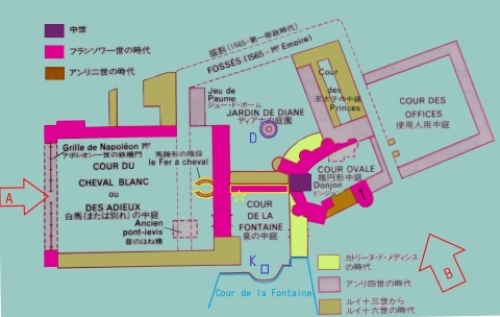

フォンテーヌブロー宮殿見取り図

建設の年代が解る展開図となっている。左上カラーから右下に

古い順。

中世が小さいのは、礎石の上にフランソワ1世が乗せて改築しているからである。

A→

左がナポレオンの鉄柵。そして白馬の中庭

三位一体礼拝堂

ルイ15世の結婚式とナポレオン3世の洗礼式(1810年)が行われている。

フランソワ1世の回廊(Galerie de François)

宮殿間取り図でもわかるよう、 フォンテーヌブローを宮殿として立派に改築したのがフランソワ1世(François I)

(1494年~1547年)である。

その時、フランソワ1世は 装飾を古典様式にしたローマ風を希望してイタリアより芸術家や職人を集めて宮殿を造らせた

のだ。

※ 後に彼らの造ったそれは計らずもフォンテーヌブロー派(École de Fontainebleau)と呼ばれる。

前回 当時ロワールの貴族に人気 のあったイタリア・ルネッサンス様式が採用されていると書いたが、イタリア人気の理由の一つは 16世紀、ハプスブルグ家とのイタリア争奪戦(イタリア戦争)に起源しているのかもしれない。

またフランスの ミラノ占領後にレオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに招(1516年)いた事

もあるかもしれない。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)(1452年~1519年)はフランソワ1世の居城の一つアンボワーズ城近くのクロ・リュセ城 (Château du Clos Lucé)(クルーの館)と年金を与えられて晩年を過ごし、そこで亡くなっている。

二人の仲は非常に親密で、後世フランソワ1世はダ・ヴィンチに対する賛辞を残している事から ダ・ヴィンチから受けた影響は大きかったろうと思われる

。

このギャラリーは1528年~1530年に最初に建築され、後に1766年にルイ16世が手をいれている。

フランソワ1世の回廊(フレスコとスタッコによる装飾)

最大の見物がこのギャラリーの装飾技法である。

フレスコ(fresco)画とスタッコ(stucco)と呼ばれる化粧漆喰で装飾された立体壁面である。

フレスコ(fresco)とスタッコ(stucco)による装飾がほどこされた回廊の壁

初期の頃のものと思われるこのフレスコ(fresco)とみっちり貼り込まれたスタッコ(stucco)は全体に堅さが見られる。

フレスコ(fresco)画と スタッコ(stucco)

フレスコ(fresco)画はルネッサンス期にはまさにバチカンでも壁に装飾されていたように室内装飾の主流

であった。

生乾きの漆喰の壁に絵の具を浸透させて描く技法であるが、保存の難しさもあるので今やイタリア以外で見る事は少ないかもしれない。

この漆喰の絵画がオリジナルか解らないが、フランソワ1世に招かれたイタリアのマニエリスムの画家であるロッソ・フィオレンティーノ(Rosso Fiorentino)(1495年~1540年)が監督総指揮をしている。

スタッコ(stucco)と呼ばれる立体化粧漆喰による装飾は 後にバロック(baroque)芸術の象徴的な装飾の一つに発展する。

古代ギリシャと言うよりは 古代ローマやローマ神話からのモチーフは建築と絵画と彫刻を巧みに融合させ違和感無い空間を演出

している。

フォンテーヌブロー派(École de Fontainebleau)

フランソワ1世が宮殿改築の為にイタリアより招いたマニエリスムの芸術家や職人により完成されたフォンテーヌブローの宮殿装飾(フランス・ルネッサンス?)が第一期フォンテーヌブロー派である。

代表されるのは、最初に芸術監督をしたミケランジェロの弟子 ロッソ・フィオレンティーノ(Rosso Fiorentino))(1495年~1540年)

で、その後を継いだジュリオ・ロマーノの弟子 フランチェスコ・プリマティッチオ(Francesco Primaticcio)(1504年~1570年)

である。

ロッソ亡き後、イタリアの画家で室内装飾家 ニコロ・デッラバーテ(Niccolò dell'Abbate)(1509年or1512年~1571年)

が参加。

フォンテーヌブロー宮殿の改築は着工1530年代から1559年完成とフランソワ1世亡き後も続いた

。

アンリ2世(Henri II)(1519年~1559年)

フランソワ2世(François II)(1544年~1560年)

フランチェスコ・プリマティッチオは完成まで宮廷画家としても活躍していた

。

加えて言うなら、アンリ2世の妃はカトリーヌ・ド・メディシス(Catherine de Médicis)(1519年~1589年)である。彼女がもたらしたイタリア文化はたくさんある。

話を戻すと、 このフランソワ1世の回廊(Galerie de François)こそが現存する第一期フォンテーヌブロー派の仕事

に間違いない。

下は月の女神で狩猟の女神でもあるディアナと思われる。

こちらは結構後の作品ではないかと思う。絵はフレスコ(fresco)画ではないのかもしれない。

スタッコ(stucco)だけでなくデコパージュ(Decoupage)のようなミックスが面白い。

フランソワ1世の回廊の左右には庭園が広がっている。

皇帝の住居棟の中庭にはディアナの庭(Jardin de Diane)ディアナの泉がある。

カトリーヌ・ド・メディシス (Catherine de Médicis)(1519年~1589年)が造らせた王妃の庭園に1603年ディアナの泉が設置された。

足下の犬は一時ルーブルで引き取られていたらしい。

皇太后と教皇の住居棟の中庭は泉の中庭(Cour de la Fontaine)と呼ばれる。

真後ろ2階が フランソワ1世の回廊である。

鯉の池に向いて現在は1812年に造られたユリシーズ(Ulysses)の泉が建っている。(ミシュラン本)

ホメロス叙事詩オデュッセイアのオデッセウス(Odysseus)像と言ってくれた方が解りやすいのに・・![]()

鯉の池の全景が無いので一部です。池の吾妻屋

アンリ4世の時代に建てられ、ルイ14世が再建し、ナポレオンが修復したもの。

ティールームとして使用されていたようだ。

舞踏会の広間(Salle de Bal) 入口側

長さ30m。幅10m。祝宴と祭典の広間。

着工はフランソワ1世の時代。完成はアンリ2世(Henri II)(1519年~1559年)の時代。

暖炉側

立派な暖炉の男像は古代彫刻の鋳造レプリカだそうだ。

本物でなく、レプリカを使う・・と言う装飾技法がこの頃からあった事にヘェーである ![]()

フランソワ1世の命で、美術監督のフランチェスコ・プリマティッチオは1540年と1545年の2回、イタリアへの美術品買い付けに

出かけているそうだ。その時 ローマでは教皇のコレクションから古代ローマの彫刻の石膏型を取ってくるようにも言われていたらしい。

城の全景

フォンテーヌブロー宮殿見取り図の矢印Bからの撮影。

左が宮殿。右の方のクリームの建物は使用人用の棟である。

右の方が舞踏会の広間がある棟。林で見えないが、そこに鯉の池があるはず。

使用人用の棟も立派

フォンテーヌブロー(Fontainebleau)とはFontaineとbleauで、「ブローの泉」と言う意だそうだ。

最初がいつなのか定かで無いが、おそらくカペー朝の時に狩り場として森が利用され、中程にあった泉を気に入ったいずれかの王により徐々に屋敷が拡大していったと思われる。

この屋敷で生まれた王もいる。

出産に適した静かな宮殿であったからかもしれない。

下はディアナの庭(Jardin de Diane)で集団でうろついていたクジャクである。白はメス。オスもいた。

自然なのだろうか?

フォンテーヌブロウはナポレオンの所でも書いています。

リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式

フランスの王達の宮殿は次回やろうと思っている。

リンク フランス王の宮殿 1 (palais de la Cité)

リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)

リンク フランス王の宮殿 3 (Palais du Justice)(コンシェルジュリー)

リンク フランス王の宮殿 4 (Palais du Justice)(フランス革命とアントワネット最後の居室)

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日