PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

鎖国時代に、幕府が海外の情報を聞いて記録した「オランダ風説書」 と言うのがある 。

何気に見ていたら 1852年送付の末尾に「ペリー来航予告情報」なるものがあった。

アメリカが日本と貿易関係を結ぶ為に近々施設団を日本に送る・・と言うウワサが流れている。

と言う内容だ。

驚くのは内容がかなり詳細で、アメリカは貿易の為に港を幾つか開いて欲しい。さらに中国とカリフォルニアを結ぶ汽船の為に石炭を貯蔵できる港が一つ欲しい・・と言う要望だ。

また、それにはすでに中国海域にいる蒸気フリゲート艦サスケハナ号とコルヴェット艦のサラトガ号、ブリマス号、セント・メアリ号及びヴァンダリア号がいて、彼らが使節を江戸に送るよう言われている事。

さらに、最近の情報で、遠征軍指令軍オーリック准将とペリー准将が交替する事。

それに伴い中国海域の船は蒸気汽船ミシシッピ号、プリンストン号、ブリック艦ペリー号、運送船サプライ号などで増強されるだろう事。

ただ上陸用並びに包囲網の資材はすでに積み込まれたものの艦船の出発はかなり遅れるだろう・・と言うもの。

どうもこれらは新聞による情報らしいが、日本はこれを聞いて驚愕しただろう事が思い浮かぶ。

わざとビビらせて・・と言う所だろうし、オランダもアメリカより先に日本と条約を結びたかったのでオーバーに知らせたかもしれない。

まあ、それはともかく、 重要なのは、幕府の上層は黒船の来航を事前に知っていたと言う事実

である。

何も知らない市民は驚いただろうが、幕府の方は覚悟していたのだろうな・・と言う事が解った事だ。

実際ペリーの来航は翌年である。

だから ペリーの艦船が来ても慌てずに武力行使する事もなく、幕府側が艦船を誘導して浦賀に接岸させたのだろう。

※ 2016年11月「2016年京都 3 (清水寺 2 舞台)」の冒頭で「オランダ風説書」の事を書いています

。

リンク 2016年京都 3 (清水寺 2 舞台)

とは言え、艦船の脅威を見ても 開国反対派はまだたくさんいた。幕府内は揺れ動く

事になる。

薩摩藩や長州藩などは大政奉還(たいせいほうかん)よりも前に藩士らを留学

させている。

また 幕府の方も外国奉行 池田 長発(いけだ ながおき)(1837年~1879)以下34名からなる遣欧使節団をパリに派遣

(1863.12~1864.12)。(スフィンクス前のサムライ写真で有名)。

そして 欧州を見た彼らは開国の必要性を感じ、必死で勉強して知識を積めて戻って来た

のである。

明治の開国と西洋化は正しかった。だから今がある。

日本は日本人らしい西洋化をしてのけたしね。![]()

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

ペリー来航予告情報(オランダ風説書)

ゼロからの造幣局

オリエンタル・バンクとお雇い外国人

お雇い外国人キンドル、ブラガ、ガウランド

長州五傑(長州ファイブ)

薩摩藩士 五代友厚(ごだいともあつ)

コイン製造の為の機器とコイン製造工場

ゼロからの造幣局

日本初の近代工場と言っても過言でない造幣局の建設は何もかもが無い所から始まっている。

まずはちょっと年表から

1853年7月、黒船が来航

1858年6月、日米修好通商条約でメキシコ銀ドル貨幣との両替レートが決定。

1867年(慶応3年)11月、大政奉還(たいせいほうかん)

1868年(明治元年)、政府は造幣工場の建設を決定。11月には建設が開始される。

驚くのは 大政奉還した翌年には造幣局の建設を決めている

事だ。

日米修好通商条約で決めた貨幣の取り決めに不都合があり、早急に欧米並みの日本国の通貨を造らなければならなかったからだ。

造幣局の機械は、イギリスが香港に設立して廃局していた造幣所から中古の機械を購入

した。

創業時の設備機器(一式、6万両で購入)

全設備の原動力となる20馬力の蒸気機関2基。金溶解用コークス炉6基、銀溶解用コークス炉12基、

圧延機8台、圧穿機5台、圧縁機2台、仏トネリ社製圧印機2台、英ワット社製圧印機6台が可動。

以前NHKの連続テレビ小説「あさが来た(2015年)」で人気急上昇したイケメン 五代友厚(ごだいともあつ)氏(1836年~1885年)

をおぼえているだろうか? 当事、大阪運上所(現在の大阪税関)の所長であった彼がその創建時、 トーマス・グラバー(Thomas Blake Glover)(1838年~1911年)を通じて貨幣機の購入に尽力

していたのである。

※ トーマス・グラバーは1859年、開港間もない長崎に武器や弾薬も扱う貿易会社を設立。長崎観光でお馴染みのグラバー邸は彼の邸宅跡。

建設は大阪でも水利の良い場所に決まった。18万㎡。(56000坪)。創設時の造幣局は現在の2倍の面積を持ち世界最大規模だったらしい。

設計監督はグラバーの紹介で 英国人のT.Jウォートルス(Thomas James Waters)(1842年~1898年)

が決まる。 彼は煉瓦造り、煉瓦積み、ペンキ塗りなど言葉の通じない邦人職人を熱心に指導。

※ ウォートルスは造幣局完成後、銀座の赤煉瓦街、近衛師団兵舎、駅舎などの建物も残している。![]() 造幣局の建設にしても、設立後の指導にしても、また、他の分野においても、 日本国は多くの外国人の専門家から教えを請うことになる。

そもそも何を成さなければいけないのかもわからない状況の中、明治の新政府は、よくぞやりきったものだと思う。

造幣局の建設にしても、設立後の指導にしても、また、他の分野においても、 日本国は多くの外国人の専門家から教えを請うことになる。

そもそも何を成さなければいけないのかもわからない状況の中、明治の新政府は、よくぞやりきったものだと思う。

造幣局のお雇い外国人

中央後部の3人、左からキンドル、ブラガ、ガウランド (たぶん![]() )

)

オリエンタル・バンクとお雇い外国人

日本の文明開化は、やはり指導してくれる外国人がいたからなしえたのである。

1869年(明治2年)、 明治政府はオリエンタル・バンク(Oriental Bank Corporation)と条約を締結。造幣局の建設から創業に関するあらゆる人材をオリエンタル・バンクが調達

している。

※ 造幣博物館資料では英国東洋オリエンタル銀行バンクと呼称している。

その オリエンタル・バンク(Oriental Bank Corporation)は1841年インドのボンベイで創設された英国の植民地銀行であり、支局香港では初の銀行でもあった。

明治政府は、江戸幕府から600万両の債務を継承。

内訳は150万両が下関戦争の賠償金。450万両がオリエンタル・バンクやオランダ商館からの借入金だったそうだ。

![]() つまり、 江戸幕府の時代から日本は借金があり、オリエンタル・バンクは 幕末、明治期に日本の国債発行を積極的に行ってくれた銀行であり、

明治初期の日本国のメインバンク

だったのである。

つまり、 江戸幕府の時代から日本は借金があり、オリエンタル・バンクは 幕末、明治期に日本の国債発行を積極的に行ってくれた銀行であり、

明治初期の日本国のメインバンク

だったのである。

※ オリエンタル・バンクが失敗して1892年に清算されると香港上海銀行が台頭。

お雇い外国人は日本国政府が給与を支払ってはいたが、オリエンタル・バンクが雇用契約して派遣される形を取っていたので彼らの給与は銀行側が交渉して決めていたと思われる。

造幣博物館には当事の雇用資料が残っている。

当時1 円=金1.5g=1ドル

。

※ 因みに近々の金のレートは1gおよそ5000円。

大臣、次官クラスが500~800 円、局長クラス200~300 円、職工で5 円前後の中、 お雇い外国人は局クラス以上の月給。特に造幣長としてヘッドハントされたキンドルは破格値だった。

※ お雇い外国人は他に31人が雇用されている。外国人を合わせた当初の総職員数は220人。

お雇い外国人キンドル、ブラガ、ガウランド

造幣局のみならず、お雇い外国人は他の分野でも功績を残している。

キンドルこと、トーマス・ウィリアム・キンダー(Thomas William Kinder)(1817年~1884年)

元香港造幣局長。1870年(明治3年)に来日して 造幣寮の首長に任命されたキンドルは大阪造幣寮の建設・機械据え付けなどを指揮した重要人物

ではあるが、その給与は当事の 太政大臣(現在の総理大臣)の月給800円よりも高い月給1045ドル(1045円)。

それは破格の待遇で迎えられた事を意味する。

1円のレートは金5000円で計算すると7500円。キンドルの月給は今の金の値段で換算すると783万7500円にもなる![]() 昔より金は高くなっているだろうけど足下みられた金額ですね。

昔より金は高くなっているだろうけど足下みられた金額ですね。

確かに貢献度は大であったらしいが、キンドルの横柄さは人との争いを絶えずおこし、それが後の外国人を排した自国民だけの造幣局造りを目指すきっかけになったらしい。

1875年(明治8年)解雇。

因みに、1870年(明治3年)発足した神戸のフリーメイソンロッジの最初のマスターにキンドルは選ばれている。

※ フリーメイソンは 2013年9月「

2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソン

」

で紹介しています。

リンク 2013.9 クイズ 「このロゴは何 ?」

リンク 2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソン

V.E.ブラガ(Vicente Emilio Braga)(1840年~1911年)

香港の元英国造幣局長キンダーの部下。1870年(明治3年)採用。

大阪造幣寮勘定役(地金局計算方)となり,日本に初めて複式簿記法を持ち込んだ人である。

造幣局の会計事務を整え1875年(明治8年)大蔵省に転じ官庁会計全般の指導にあたる。

いわば日本の会計の父である

。

20年、神戸に在住。初代ポルトガル日本領事となっている。

ガウランドことウィリアム・ゴーランド(William Gowland)(1842年~1922年)

1872年(明治5年)、大阪造幣寮の化学兼冶金技師として着任。

英国式反射炉の築造と操業を指導。

造幣寮のお雇い外国人は通常3年契約で帰国する者が多いなか16年在職して貢献

。

1881年(明治21年)解雇。

それは 温厚で人望も厚かった人柄

ゆえなのだろう。勲章や褒賞も与えられている。

ブライベートでは古墳研究や地質の調査をして 日本考古学の父

と呼ばる研究者でもある。

また日本に近代登山を紹介 。「日本アルプス」の命名者

でもある。

他にも金銀地金及び貨幣の分析に当たった ツーキー(Charles Tookey

)は貨幣の信頼を担う「製造貨幣大試験」の第一回試験方(明治5年5月)を努めている。

1873年(明治6年)解雇。

機械技師の マンチニ(Napoleon Mancini

)は 、前回紹介した造幣局を描いた人でもある。

1877年(明治10年)解雇。

鍛冶・鋳造所の改築を設計監督した マクラガン(Robert Macklagan

)らがいた。

![]() キンドルの騒動もあり、当初運営、指導していた「お雇い外国人」は1889年(明治22年)を最後に姿を消し、造幣局は日本人のみの運営に移行する。

キンドルの騒動もあり、当初運営、指導していた「お雇い外国人」は1889年(明治22年)を最後に姿を消し、造幣局は日本人のみの運営に移行する。

ところで、「お雇い外国人」から技術指導を受ける為には語学ばかりか、工学の知識も必要。

その為に 1872年(明治5年)、学校(日進学社)も開設され職員や子弟の教育も行ったと

言う。

長州五傑(長州ファイブ)

お雇い外国人だげてなく、日本人も留学の必要性を知って渡英している。

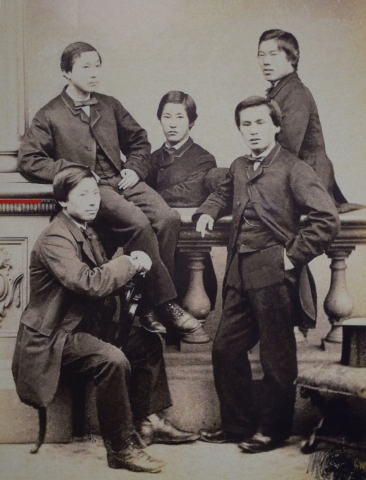

左手前から時計回りに

左手前から時計回りに

井上馨(いのうえ かおる)(

1836年~1915年)長州藩士。 2代、4代、7代造幣頭

。初代外務大臣。

遠藤 謹助(えんどう きんすけ)(

1836年~1893年)長州藩士。 10代造幣局長(

キンドルを解雇して復帰)。

井上 勝(いのうえ まさる)(

1843年~1910年)長州藩士。 3代造幣頭

。大蔵省に勤務してから鉄道敷設を推進。日本の鉄道の父。

伊藤 博文(いとう ひろぶみ)(

1841年~1909年)長州藩士。 6代造幣頭

。初代・第5代・第7代・第10代内閣総理大臣に就任。

山尾 庸三(やまお ようぞう)(

1837年~1917年)長州藩士。日本工学会の父。

![]() 彼ら長州ファィブの5人、は1863年5月渡英。 井上馨(いのうえ かおる)の発案で密かにロンドンに留学。国力の違いに驚愕。開国論に転じたと言う。

彼ら長州ファィブの5人、は1863年5月渡英。 井上馨(いのうえ かおる)の発案で密かにロンドンに留学。国力の違いに驚愕。開国論に転じたと言う。

それぞれ専門を学ぶと共に帰国すると語学をかわれて要職に就いている。特に 造幣局は縁が深いようだ

。

※ 留学に際して使われたのが(元 東インド会社)ジャーディン・マセソン商会(Jardine Matheson Holdings Limited)の船チェルスウィック号で密航し上海でホワイト・アッダー号に乗り換えて渡英。

薩摩藩士 五代友厚(ごだいともあつ)(

1836年~1885年)

日米修好通商条約の前年1857年、長崎で海軍伝習所伝習生となりオランダ士官から航海、測量、砲術、蘭学、数学を学ぶ。

1865年には、薩摩藩の英国派遣留学生団の副使として16名の若者を連れて渡英

し、フランス、ベルギー,オランダなど欧州を巡り、視察と同時に紡績機械や武器の買い付けをおこなっていたそうだ。

帰国した彼は薩摩藩の商事を扱う会計係に就任。

戊辰戦争(1868年~1869年)では倒幕軍(薩摩藩

、長州藩、土佐藩) として活躍

。

1868年(明治元年)、 新政府の元で参与職外国事務局判事掛となり

大阪に着任すると大阪運上所(後の大阪税関)の長官となる

。

![]() 造幣局の設置を進言し、大阪に誘致したのは五代友厚らしい。それは大阪が帝都になる可能性が大きかった事が上げられる。

造幣局の設置を進言し、大阪に誘致したのは五代友厚らしい。それは大阪が帝都になる可能性が大きかった事が上げられる。

因みに大阪が首都にならなかったのは京都市民の大反対が大きかったのでは? 市民感情として、大阪より東京の方がまだマシだったのか? 前にも紹介したが実際の所、東京に遷都(せんと)されたのではなく、奠都(てんと)と言う言葉が使われているし・・。

※ 2017年6月 「

琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)」の中「奠都(てんと)と遷都(せんと)」

を紹介。

リンク 琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)

コイン製造の為の機器とコイン製造工場

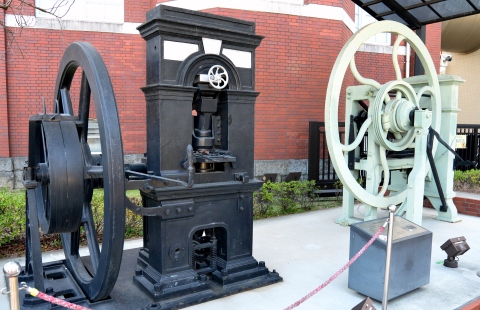

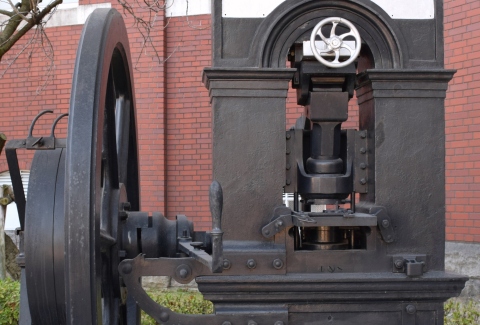

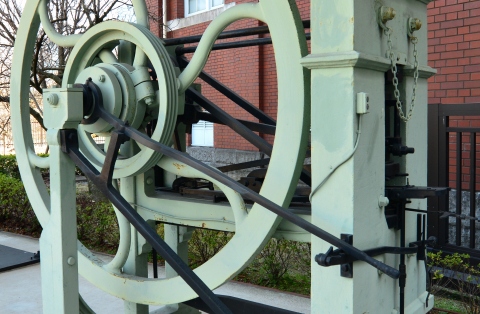

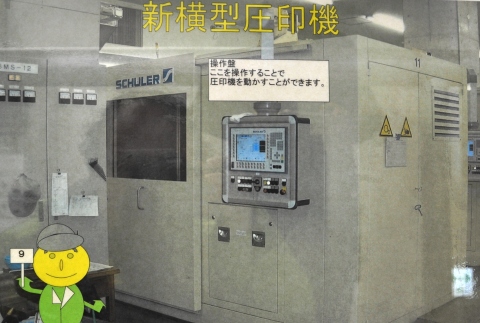

五代友厚が購入してきた圧印機(左)は造幣博物館前庭に置かれている。

圧印機とは、淵(ふち)も含めて貨幣に模様をつけるプレス・マシンである。

フランス・トネリ(Tonlli)社製 圧印機

1871年(明治4年)の創業時には金銀貨幣の製造に使用されていた2台のうちの一つ。

他にイギリス・ワット社製の圧印機6台の計8台のレバー式圧印機が稼働していた。

翌年1872年(明治5年)大型高速の圧印機が購入されるとこれらは銅貨の製造にまわされた。

ドイツ・ユロル(yhlorn)社製 圧印機

1872年(明治5年)にユロル(yhlorn)社から10台購入された大型圧印機は一分間に60枚程度の圧印が可能であり、金銀貨幣の圧印にまわされたのである。

現在の圧印機の写真(映り込みがあってボケ気味ですが・・。)

ドイツ、シュラー(Schuler)社製。圧印能力150t。

現在の圧印機では1台につき一分間に750枚生産。500円高価にして37万5000円。

1台の生産枚数は272000枚。金額にして1億3600万円。

高額なお金を造る事になるので、工場内は巨大な金庫にもなっているそうだ。

下の窓の奧にマシンがある。

見学者の為の廊下。見学ツアーは予約制でツアーには担当者がつく。

ちょっと何の工場かわからない感じです。

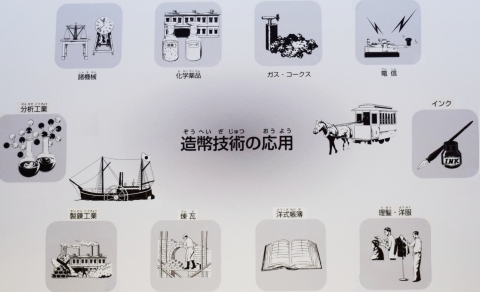

ところで最初に紹介したように造幣局はゼロからスタートしている。

購入した工場の機械以外にも必要なものはたくさんあった。

資材の運搬には鉄道馬車が必要

であったし、

地金の運搬の為には蒸気船の必要

があった。

電報が使えるように 架線がひかれ電信設備も整えられ、精製や照明の為のガス製造窯や、コークス窯も造られた。

金銀の分離精製や貨幣の洗浄には硫酸が必要で、 工場内に硫酸製造所が造られる

。

さらに硫酸ソーダや炭酸ソーダの製造も始まる。

小さな機器のほとんどは工場

内の銅細工所、ろくろ所、鍛冶所で造られ、時計や秤、 工場を建設するレンガも焼いて造ったらしい。

また、 帳簿をつける為のインクなども当初は自前で手作り

していたらしい。

当然そこにはお雇い外国人の指導があった。が、そのお雇い外国人を感心させる素晴らしい職人もいた。

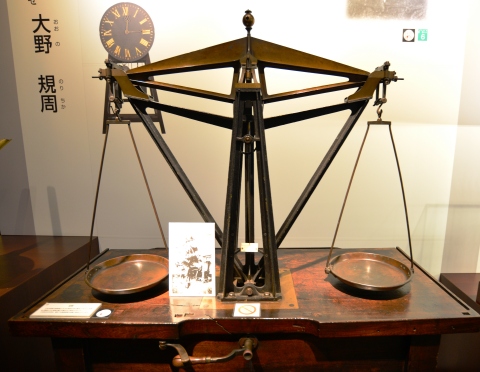

オランダ留学の経験もある大野規周(おおののりちか) (1820年~1886年)は自作の大時計、天秤を製作している。

大野規周の大時計

大野規周の天秤

大野規周の手回し計数機

1870年(明治3年)に製作。1回で24枚数えられた。

下は現在の計数機

造幣博物館裏にある現在の貨幣工場

工場では、 熔解(ようかい)→熱間圧延(ねっかんあつえん)→面削(めんさく)→冷間圧延(れいかんあつえん)→圧穿(あっせん)→圧縁(あつえん)→焼鈍(しょうどん)→洗浄(せんじょう)→圧印・検査(あついん・けんさ)→計数・封緘(けいすう・ふうかん)

と作業が行われている。

かつては、この工場内で素材を造る所から行われていた。

動力は当初は蒸気発電。

1911年(明治44年)には火力発電に代わり、現在の場所に発電所がおかれていた。

それがなくなったので土地も縮小されたのだろう。

コイン製造過程も写真のせる予定でしたが終わります。

Part3 or Break Timeの形で「ギザ」の話や「ギザ10」の製造枚数等を紹介する予定。

大阪天満の造幣局と関連 Back number

リンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)

お金シリーズ Back number

リンク お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束)

リンク お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)

リンク お札シリーズ 3 (ユーロ札束)

リンク ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券

リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

-

アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登… 2019年12月06日

-

大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの… 2018年05月12日

-

秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から) 2018年04月23日