PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

東京港湾局のリンク先、変わっていたので入れ替えました。

東京港湾局のリンク先、変わっていたので入れ替えました。

西日本の豪雨による土砂崩れや川の氾濫による大災害が続き、日本は大丈夫なのか? と本気で心配します。何十年に1度の災害とは言うけど、果たしてそうなのだろうか?

近年毎年のように、年間の降雨水量を超える豪雨に見舞われ、土砂崩れや堤防の決壊と言う事故が起きているこの現状。

もはや地球環境そのものが変化して、気候が変動しているとしか思えない。

つまり、今までの年間降水量などあてにならない。集中豪雨は当たり前のように毎年起こる事象になるのではないか? と言う事。そしてそれに伴う水害や土砂崩れも然り(しかり)である。

そうなれば、当然、今までの都市整備では処理しきれないだろう事は目に見えている。抜本的改良をしない限り、毎年のように同じところが水害に見舞われるだろう事は秤(はかり)知れると言う事だ。

めったに無い事だから。予算も無いし。・・と、自治体が後手後手に抜本的改革をしないで来た所が被害にあった。ハザードマップで警告していたとしても実害が出るまで住民にはハザードの意識はなかったろうから。

何も考えずに山を切り開き、宅地を造る。人口増加で一見、都市化したように見えても、これでは「砂上の楼閣(さじょうのろうかく)」。無作為な街の拡大が招いた災害だったと思わざる終えない。亡くなった方々のご冥福をお祈りいたします m(_ _)m

さて、東京クルーズ2回目ですが、2回目もクルーズから遠くなってしまった気がします。![]()

当初は簡単に水門も入れるだけのつもりだったのですが、今回の水害を受けて細かく載せる事にしました。

隅田川にたくさんある水門は今回のような水害に際して重要な役割を持っているからです。

水門を単独に扱うか迷いましたが、場所にも意味があるので橋と平行で入れる事にしました。

今回は最初に浜離宮の所にある水門と浜離宮も入れて紹介。隅田川は勝どき橋までですかね。![]()

東京クルーズ・隅田川ラインと水門 2 水門と排水機場

水門と排水機場の意味

汐留川水門

築地川水門と浜離宮

築地市場

月島の歴史

勝鬨橋(かちどきばし)

隅田川(すみだがわ)を遡上(そじょう)。

見えるのは築地(つきじ)大橋。その左手前に浜離宮(はまりきゅう)。右手が月島の「豊海エリア」

ピンクの→左から、汐留川(しおどめがわ)水門、築地川(つきじがわ)水門。

.

水門と排水機場の意味

東京港に整備されている、 高潮対策の整備の一つとして、支流の口に水門が設置

されています。

まさに今回の岡山県倉敷市真備(まび)町で起きた小田川の氾濫による浸水災害。そんな災害を防ぐ為にある水門です。

岡山県倉敷市真備(まび)町で起きた小田川の決壊による水害は、そもそも小田川が注ぐ1級河川の高梁(たかはし) 川の水位上昇が発端で起きたバックウォーター現象

だったと言います。

バックウォーター現象とは、本流への合流地点で、 本流の水位が高いと支流の水が配水できず、逆に支流の方の水位が上がってしまうと言う現象 で、それにより支流域に被害をもたらすと言うものです。

※ 小田川では1970年以降、大きな浸水被害が5回も発生。1972年にも大雨で決壊し2000戸以上が床上浸水。問題は今の合流点にあるようで2029年頃をめどに新しく造り完成させる予定だったとか・・。

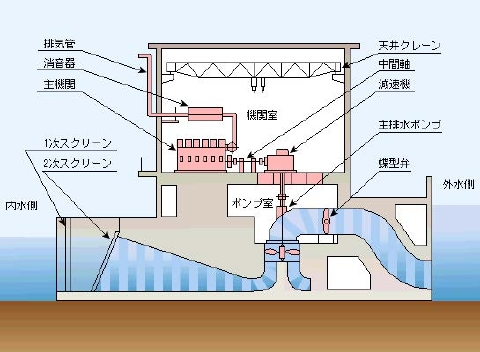

東京港の水門は、高潮等で外水域の水位が高くなった場合、水門を閉鎖して内水域の水位上昇を防せぐ為にある 。この時、同時に中の水を排水するシステムが作動される。(排水機場)

水門を閉鎖した時、内水域の水位は当然上昇するので、排水機場のポンプを運転して内水域の水位を下げる為の排水作業が同時に進行 すると言う方法がとられているようです。

東京も水の都市でした。小さな河川はたくさんあるので、特に高潮による海からの逆流に対応する為にあちこちに水門と排水機場が造られているようです。

この排水システムはどれくらいの河川にまで対応できるのでしょうね。下は東京港湾局のページから

港湾局の資料に寄れば、50年確率(約250mm/日)又は100年確率(約340mm/日)の大雨が降っても、内水位が維持できるよう主排水ポンプの能力を決めているとの事。

リンク 東京港湾局排水機場しくみ

汐留川(しおどめがわ)水門

昭和44年竣工 門扉型式 複葉ローラーゲート

有効幅員 14m×1連

上空制限高(A.P.) +6.1m

汐留川(しおどめがわ)

江戸時代初頭には軍港として利用された日比谷入り江。当初は江戸城前まで広がっていたと言う。1620年代になると埋め立て地が大名屋敷となり、もともと日比谷入り江にそそいでいた川は江戸城の外堀の一画として東に延伸。浜御殿(浜離宮恩賜庭園)の西縁にあたる水路を指して汐留川と呼んだそうだ。

かつてこの汐留川の先に江戸城があった と

言う事だ。

現在残るのは浜離宮の西側と南側を縁取る900m程度。

築地川(つきじがわ)水門

昭和44年竣工 門扉型式 スイングゲート

有効幅員 14m×1連

上空制限高(A.P.) なし

クルーズ船の浜離宮停泊場へのゲートにもなっている。

かなり驚くのはゲートの通り抜け。まさかここを? とちょっと感動。

本来、浜離宮に入るのは下流コースのみ。今回は便宜上先に紹介する事にしました。

※ 船のサイズによっては浜離宮に停泊できないので便が限られている?

尚、浜離宮排水機場の写真がありませんが情報だけ。

昭和45年竣工。主排水ポンプは立型軸流 ポンプ×4台

口径 2,100mm。 排水量 42t/sec。

浜離宮(はまりきゅう)

正式名称は浜離宮恩賜庭園(はまりきゅう おんしていえん)

元は将軍家の鷹狩の場所であったと言われているが、 浜離宮の歴史は甲府藩の下屋敷だった所から始まる。

時 の甲府宰相,松平綱重(まつだいらつなしげ)の長男

松平虎松(幼名)が 徳川の6代将軍 徳川 家宣(とくがわ いえのぶ)(1662年~1712年)(在職:1709年~1712年)として即位すると。ここは徳川将軍家の別邸となり、浜御殿と呼ばれる。1709年(宝永6年)頃、現在のような庭園になったらしい。

宮内省管理の離宮を経て現在は東京都の都立公園として開放されていて、近年外国人に人気の場所なのである。

右の護岸は築地市場の一角である。

正面左の斜めに見えるビルは東京汐留ビルディング。複合ビルで、ソフトバンクグループ本社やコンラッド・ホテル(Conrad Hotels)が入っている。

正面右の大きなビルは大手広告代理店の電通(でんつう)が入る電通本社ビル。

築地川は現在では本流が河口付近に750m程残っているのみ

。

かつての築地川の大部分は現在の首都高速都心環状線に転用されたようだ。

大阪もそうであったが、東京も高速道路の用地に買収のいらない川の上が利用されているからね。

浜離宮での乗船が終わると再び水門を抜けて隅田川に

本当にこする事もなく完璧で拍手をしたくなるようなギリギリの通り抜けでした。![]()

築地大橋に向かって隅田川を遡上。

築地大橋は先ほどの築地川の北側にある。

築地大橋(つきじおおはし)と築地

下は築地大

橋 (つきじおおはし)

からの勝鬨橋(かちどきばし)

築地大橋(つきじおおはし)

頭上に横繋ぎ材の無い開放感がある鋼3径間連続中路式アーチ橋。

橋長×幅員 245.0m×32.3~48.0m

環状第2号線が通る「環二通り」となるもの。

平成27年度に完成した隅田川の最も下流にある新しい橋

なのですが、未だ通行がされていないそうです。

上の地図は「環状第2号線 事業概要 2号線のあらまし」&道路Webから

当初は地下トンネルで隅田川を越える予定だったが築地市場が豊洲に移転するので橋に変更。しかし、その豊洲移転が未だできていない事から築地市場内に計画されている環状第2号線の整備ができていない。

だから未だ橋は未開通。

東京都は「東京2020大会は、地上道路で対応」し「市場機能移転後、本線(トンネル)を整備し、東京2020大会後に完成」するとしているらしい。豊洲移転でコタゴタしたからです。

築地大橋の下からの築地市場のバックヤード

築地市場(つきじしじょう)

東京都内に11か所ある東京都中央卸売市場の一つ。その規模は取引金額で日本・世界最大と言われる。

市場は中央区築地。銀座からも歩いて来れる。

まさにこの隅田川の真下、都営大江戸線が走っている。東京って凄い。

築地市場の対岸、月島側はマンションが立ち並ぶ。このあたりは月島の「勝どきエリア」。

リバーサイドの高層タワーはオール賃貸の高層タワーマンション「プラザタワー勝どき」

手前の「リオフレンテ 勝どき」も賃貸らしい。

最近は利便も良いし、おしゃれな地区になっているようですが・・。

月島(つきしま)の歴史

月島はほぼ埋め立てでできている。 月島1号地は1892年(明治25年)にできた。

隅田川が運んだ海底の泥土を積み上げてできたのだそうだ

。

もともと石川島に水戸藩の造った造船所があった。

※ 石川島は佃二丁目あたりの旧名。

※ ペリー来航に対抗するように江戸時代にできた造船所は後に石川島播磨重工業となり、現在 IHI Corporationと名称が変わっている。

月島には造船関連の鉄鋼業や重工業が増えて行った ようだ 。しかし、当時、 隅田川に橋は無く、築地側などからの渡し船にたよっていたと言うのでかなり便の悪い所 だったようだ。

1929年(昭和4年)「東京港修築計画」に伴う4度目の計画で待望の架橋が決まった。※ 着工 1933年(昭和8年)~1940年(昭和15年)竣工。

当時は船舶の往来も多く、 3,000t 級の船舶が航行が視野に入れられた為に可動橋が考えられたと言う。 しかも、当時、 月島地区は1940年(昭和15年)に東京万国博覧会のメイン会場となる予定があり、橋は日本の技術力を誇示できるものでなくてはならなかった。

1940年(昭和15年)東京万博の年に橋は完成する。

それが勝鬨橋(かちどきばし)である。

が、戦争の為に万博自体が中止となってしまった。

勝鬨橋(かちどきばし)

晴海通りが通る勝鬨橋(かちどきばし)は日本では数少ない可動橋の一つです。 真ん中がパカッと持ち上がって開く跳ね橋(はねばし)構造になっています

。

可動部 シカゴ型双葉跳開橋

固定部 鋼ソリッドリブタイドアーチ橋着工 1933年(昭和8年)~1940年(昭和15年)竣工。

全長246m。 幅22m。最大支間長 可動部 51.6m。 固定部 86.0m。

とは言え、 現在の勝どき橋が開く事はない

。

1980年に機械部への送電が止まり、可動部もロックされ、役目を終えた

ようだ

。

市民団体からは再び開きたいと言う要望があるらしいが、動力部の整備に莫大なお金がかかる事。また勝どき橋を通る晴海通りの交通量の多さから、難しいらしい。

橋の上の4つの小屋? は運転室、見張室、宿直室だったらしい。

開く角度は最大70度、約70秒で全開。

橋の上を都電が走っていたと言うのだから尚、驚く。軌道の電気はどう通していたのか?

上からの撮影もほしかったですね。

勝どき橋を川上側みた所。左が月島の「月島エリア」の部分のリバーサイド。

写真左に青い何かが見えるがそこが、月島川水門である。

今回浜離宮も入れて長くなったので、次回月島水門から始めます。

Back number

リンク 東京クルーズ・隅田川ラインと水門 1 東京港

東京クルーズ・隅田川ラインと水門 2 水門と排水機場

リンク 東京クルーズ・隅田川ラインと水門 3 佃島界隈と佃島の歴史

リンク 東京クルーズ・隅田川ラインと水門 4 永代橋から新大橋まで

リンク 東京クルーズ・隅田川ラインと水門 5 (両国橋から駒形橋まで)

東京クルーズ・隅田川ラインと水門 6 (吾妻橋から言問橋&水神の森まで)

-

海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊… 2021年10月22日

-

東京クルーズ・隅田川ラインと水門 6 (… 2018年08月25日

-

東京クルーズ・隅田川ラインと水門 5 (両… 2018年08月14日