PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

Break Time(一休み)

32年前の1990年10月3日ドイツが再統一を果たした 。

それまでのドイツは西と東に分断され、2つのドイツが存在していた。

第2次世界大戦の敗戦後、ドイツは東西に分断され、鉄のカーテンが下ろされ、行き来もできない険悪な状況に置かれていた時代があったのだ。

そしてそれを最も象徴したのがドイツの首都を分断した ベルリンの壁(Berlin Wall)の存在 であった。

今年(2022年)2月24日に開始されたロシアのウクライナ侵攻は、当時の冷戦時代に逆戻りしたような衝撃のニュースでした。

ベルリンの壁の崩壊と共に冷戦にも終わりを告げ、世界は一つになりつつあると信じていたのに・・

今回はその壁にまつわる話しにしました。

1990年、ドイツが再統一に至れたのは、その前年1989年11月9日に東ドイツ政府が壁の撤去を公式に認めた? からだった。

そもそも、壁が築かれドイツの首都だったベルリンの街が分断されたのが1961年。

それから28年を経て、1989年11月9日、ようやく東西のベルリン市民は相まみえる事ができた。

同じ街の中で家族も引き裂かれ、28年の月日、会うこともできなかったと言う特殊な事情がドイツには存在していたのである。

壁越しにも会話もできなかったベルリン市の不幸。それをなくす事は市民の悲願であった。

その出来事は世界が見守っていたからテレビで見て居た人は多かったのではないか?

ベルリンの壁を破壊するベルリンの人々。世界中の人がそれを見守った。それは間違いなく重大な歴史の一編だった。

※ 再びベルリンが統合後のドイツの首都に戻るのは2001年5月。

パリの知人はそれを見る為にパリから車でベルリンに向かったと言う。歴史が動いた瞬間を直接見たかったそうだ。

今回の写真はその翌年、統合直前の1990年夏のベルリンです。

但し、この当時はまだフィルムカメラが主流の時代。そもそも東ベルリンの美術館に行くのがメインであったので、壁の写真は思ったほど撮っていなかった・・

足りない写真はウィキメディアから借りています。

そもそもドイツはなぜ分断された?

ベルリン詣での戦利品

正真正銘のベルリンの壁(Berlin wall)の破片です。

こう見えて一つ10cm以上の大きなかけら。

実はジプロックの袋2つ分の壁のかけらを購入。

考えたら飛行機で持ち帰るのだ。破片と言えどコンクリートはかなり重かった。

小さなかけらのほとんどは土産に配ってしまったが、大きいのは残していた。

写真は現在所持している分です。

下は旧東ドイツ側。

資料としてフィルム写真を撮影しましたが元の写真じたいが少しボケてました。

壁の近辺では壁の破片やソ連兵の帽子などいろいろ売っていた。

ソ連兵の帽子も土産に購入したけど、後から購入した赤ラインの帽子にはどうも男の方が付いていたようなのでコンテナにしまい込みそれ以来出していません。

目覚められると困るので出しての撮影もしませんでした。( ^ ^ ;)

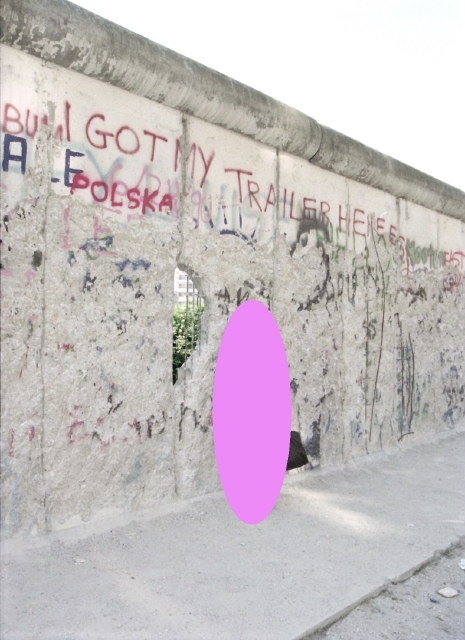

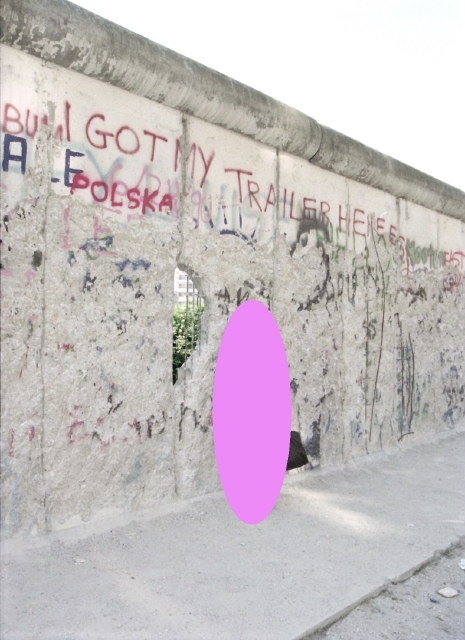

1990年8月の段階で壁はかなり撤去され、残った壁もこんな状態です。

近年の観光スポット? イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)はまだ無かったし、そもそもこんな状況の壁しか現存していなかったと思う。

皆、観光客に壁の破片を売る為に破壊されていたし、何より市民にとっては憎むべき壁。ベルリンの壁は残らずたたき壊して捨てたかったのが本音だろう。

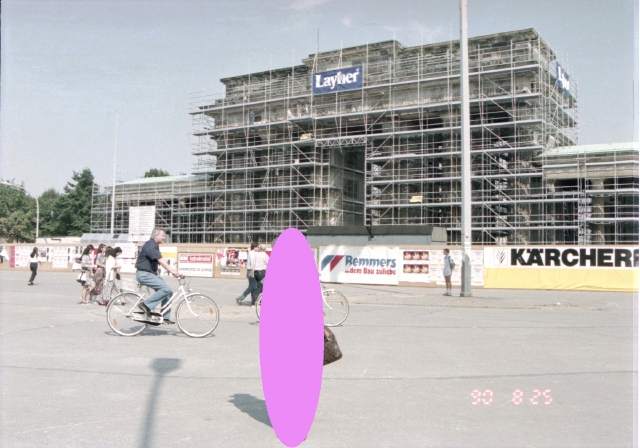

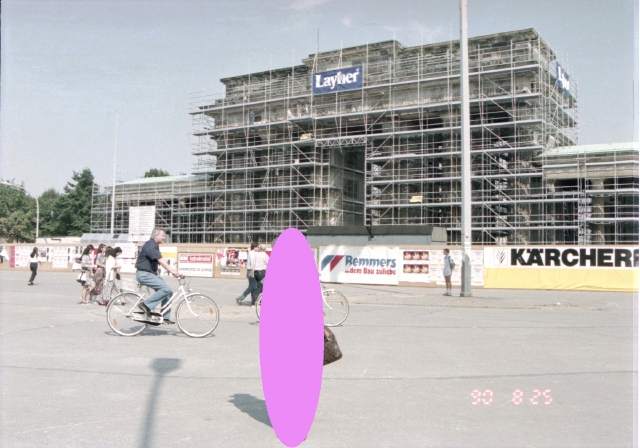

ブランデンブルク門(Brandenburger Tor)の近く。

これは東ドイツ側のベルリンから撮影。

薄い壁は西側前線の物。実は東側には簡単に近づけない防護壁や干渉の鉄条網などおかれていた。

ここはかつてのデス ストリップ(death strip)だった部分。

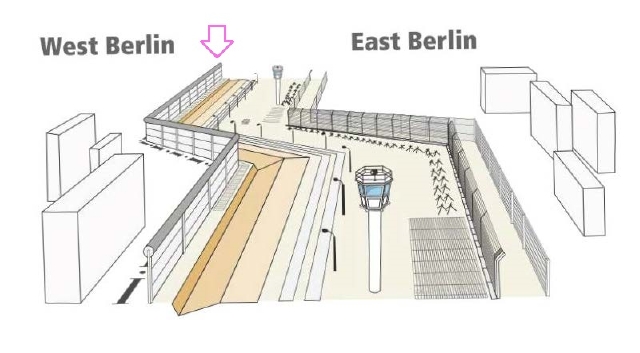

下ピンク矢記が西の壁。 ウィキメディアから借りました。

東側は簡単に西の壁を越えられないよう車止め、さらに障壁など張り巡らされ、監視棟がおかれていた。

このデス ストリップ(death strip)ができる以前は壁を越えて亡命をはたした者が5000人ほどいたらしいが、壁の内は強化され、尚且つ東ドイツ政府は、亡命者を扱う国境警備隊に発砲命令を出していたので壁を越えようとして失敗し逮捕された者は3000人を越え、殺された者は200人を越えたらしい。

32年前の1990年10月3日ドイツが再統一を果たした 。

それまでのドイツは西と東に分断され、2つのドイツが存在していた。

第2次世界大戦の敗戦後、ドイツは東西に分断され、鉄のカーテンが下ろされ、行き来もできない険悪な状況に置かれていた時代があったのだ。

そしてそれを最も象徴したのがドイツの首都を分断した ベルリンの壁(Berlin Wall)の存在 であった。

今年(2022年)2月24日に開始されたロシアのウクライナ侵攻は、当時の冷戦時代に逆戻りしたような衝撃のニュースでした。

ベルリンの壁の崩壊と共に冷戦にも終わりを告げ、世界は一つになりつつあると信じていたのに・・

今回はその壁にまつわる話しにしました。

1990年、ドイツが再統一に至れたのは、その前年1989年11月9日に東ドイツ政府が壁の撤去を公式に認めた? からだった。

そもそも、壁が築かれドイツの首都だったベルリンの街が分断されたのが1961年。

それから28年を経て、1989年11月9日、ようやく東西のベルリン市民は相まみえる事ができた。

同じ街の中で家族も引き裂かれ、28年の月日、会うこともできなかったと言う特殊な事情がドイツには存在していたのである。

壁越しにも会話もできなかったベルリン市の不幸。それをなくす事は市民の悲願であった。

その出来事は世界が見守っていたからテレビで見て居た人は多かったのではないか?

ベルリンの壁を破壊するベルリンの人々。世界中の人がそれを見守った。それは間違いなく重大な歴史の一編だった。

※ 再びベルリンが統合後のドイツの首都に戻るのは2001年5月。

パリの知人はそれを見る為にパリから車でベルリンに向かったと言う。歴史が動いた瞬間を直接見たかったそうだ。

今回の写真はその翌年、統合直前の1990年夏のベルリンです。

但し、この当時はまだフィルムカメラが主流の時代。そもそも東ベルリンの美術館に行くのがメインであったので、壁の写真は思ったほど撮っていなかった・・

足りない写真はウィキメディアから借りています。

ベルリンの壁(Berlin wall)

とゴルバチョフ

そもそもドイツはなぜ分断された?

何故、ベルリンの壁は建設されたのか?

ベルリンの壁崩壊とゴルバチョフ書記長

イーストサイドギャラリーのキスの絵が示す意味

ゴルバチョフ書記長

ゴルバチョフとホーネッカー

ベルリンの壁(Berlin wall)崩壊の真実

追記、ゴルバチョフのコメント

ベルリンの壁崩壊とゴルバチョフ書記長

イーストサイドギャラリーのキスの絵が示す意味

ゴルバチョフ書記長

ゴルバチョフとホーネッカー

ベルリンの壁(Berlin wall)崩壊の真実

追記、ゴルバチョフのコメント

ベルリン詣での戦利品

正真正銘のベルリンの壁(Berlin wall)の破片です。

こう見えて一つ10cm以上の大きなかけら。

実はジプロックの袋2つ分の壁のかけらを購入。

考えたら飛行機で持ち帰るのだ。破片と言えどコンクリートはかなり重かった。

小さなかけらのほとんどは土産に配ってしまったが、大きいのは残していた。

写真は現在所持している分です。

下は旧東ドイツ側。

資料としてフィルム写真を撮影しましたが元の写真じたいが少しボケてました。

壁の近辺では壁の破片やソ連兵の帽子などいろいろ売っていた。

ソ連兵の帽子も土産に購入したけど、後から購入した赤ラインの帽子にはどうも男の方が付いていたようなのでコンテナにしまい込みそれ以来出していません。

目覚められると困るので出しての撮影もしませんでした。( ^ ^ ;)

1990年8月の段階で壁はかなり撤去され、残った壁もこんな状態です。

近年の観光スポット? イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)はまだ無かったし、そもそもこんな状況の壁しか現存していなかったと思う。

皆、観光客に壁の破片を売る為に破壊されていたし、何より市民にとっては憎むべき壁。ベルリンの壁は残らずたたき壊して捨てたかったのが本音だろう。

ブランデンブルク門(Brandenburger Tor)の近く。

これは東ドイツ側のベルリンから撮影。

薄い壁は西側前線の物。実は東側には簡単に近づけない防護壁や干渉の鉄条網などおかれていた。

ここはかつてのデス ストリップ(death strip)だった部分。

下ピンク矢記が西の壁。 ウィキメディアから借りました。

東側は簡単に西の壁を越えられないよう車止め、さらに障壁など張り巡らされ、監視棟がおかれていた。

このデス ストリップ(death strip)ができる以前は壁を越えて亡命をはたした者が5000人ほどいたらしいが、壁の内は強化され、尚且つ東ドイツ政府は、亡命者を扱う国境警備隊に発砲命令を出していたので壁を越えようとして失敗し逮捕された者は3000人を越え、殺された者は200人を越えたらしい。

※ ベルリンに壁が建設された1961年8月から1989年11月までの28年間のベルリンでの数字です。

そもそもドイツはなぜ分断された?

第二次世界大戦で敗戦したのは日本だけではない。

日本は敗戦後にアメリカ軍の占領下に入ったが、同じ 敗戦国でも、欧州のドイツはアメリカ、イギリス、フランス、ソビエトの4国に分割管理された から問題が起きたのだ。

東部地区はソビエト社会主義共和国連邦、

北西地区は連合王国イギリス、

南西地区はアメリカ、

西部地区はフランス

※ 東側ドイツではソ連型の社会主義国として1949年10月ドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republik; DDR)が建国された。

そもそも、ソビエトにとっては一時的占領ではなく、戦利品として自分の国の一部になったという認識だったのだろう。

だから北方領土も返す気が無いのでしょうね。

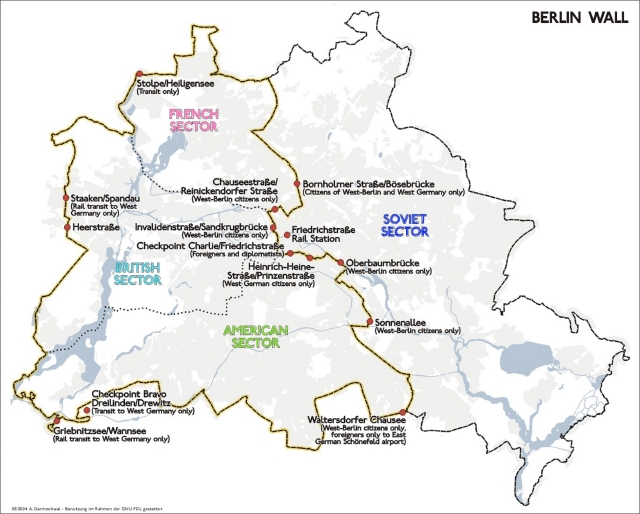

1945年~1990年のドイツ占領下の分割図

ウィキメディアから借りた図に国名だけ加えました。

本来の首都ベルリンは完全にソビエト占領内。飛び地のベルリンの街がさらに4国で分割されて占領されていた。

本来の首都ベルリンは完全にソビエト占領内。飛び地のベルリンの街がさらに4国で分割されて占領されていた。

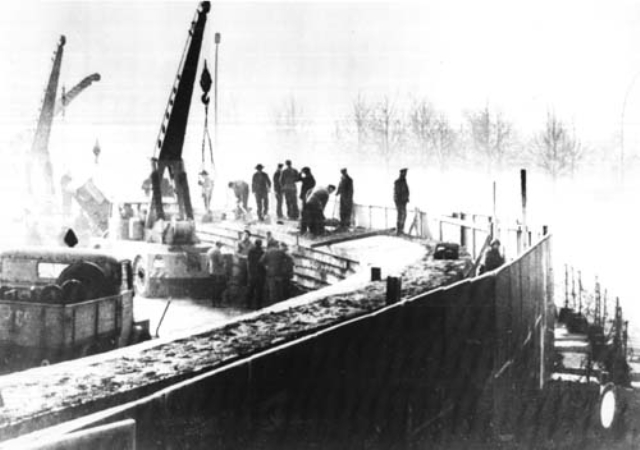

何故、ベルリンの壁は建設されたのか?

首都ベルリンのみは四つの国の司令官によって管理されると言う取り決めがあった。

しかし、そもそもベルリンの街自体が ソビエト占領下の中に小島のように存在していたのである。

つまり、ベルリンの街にはアメリカやイギリスやフランスの領事館が存在していたので、亡命の駆け込みができたのである。

それでも1961年夏まではベルリン市内の東西の往来は自由であった。

だが、1961年8月13日。突然ベルリンの壁の着工が始まり ベルリン市内も東ドイツにより強制的に境界線(壁)がひかれて分断される事になってしまった。

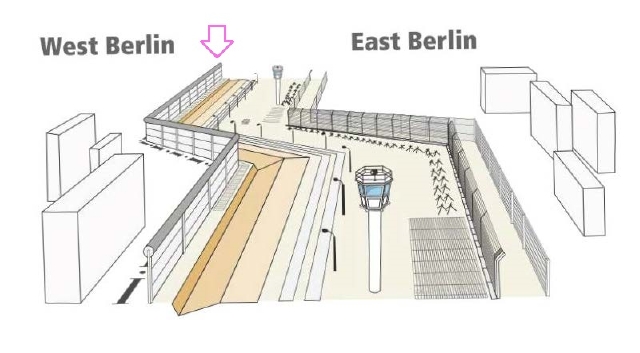

写真はウィキメディアから借りてきました。

1961年11月20日ベルリン 壁の建設の風景

1986年ウィキメディアから借りました。

ペイントのあるのが西側です。東側内はおいそれと市民が近づけないハザード(hazard)がある。

一つの街中に 施設された3mの壁はただの境界ではなく、国境になったのである。

それは、最も越えにくい国境となって28年間存在する事になる。

東西の違いはそもそも経済の基盤であるが、あまりに社会体制が違いすぎた。

しかも同じドイツと言う国の中での強制的分断。

突然建設されたこのコクリートの壁はドイツ人の悲劇の象徴でもあり、 敗戦国ドイツの戦後はこの壁が取り払われ、統一を果たすまで続く事になる。

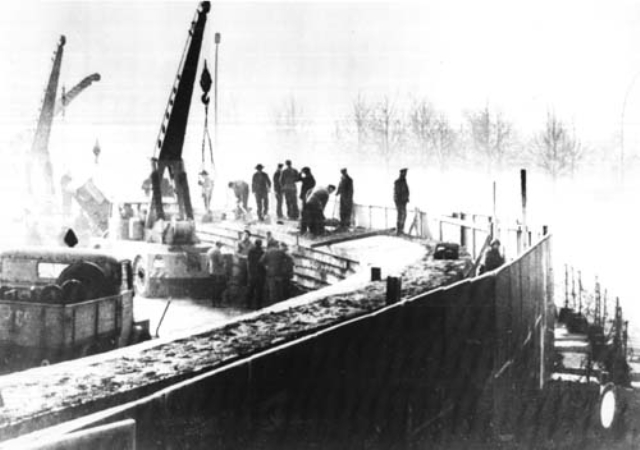

1989 年時点のベルリンの街(西ベルリン)にめぐらされた壁と国境検問所

ウィキメディァから借りて多少色を付けました。

西側のドイツではいつか1つのドイツに戻る事を願っていたが、東側のドイツは強硬な社会主義者が指導者となり両国はどんどん乖離(かいり)していく。

そんな中で 東に組み込まれた国民は自由な西側へ亡命を続けた。

その数は壁で閉じ込められるまで一日2000人が出国し、全体で200万人にのぼったと言う。

※ 数字はドイツ連邦共和国大使館・総領事館のサイトから。

要するに 東側ドイツから「国民が逃げて行く」状態 であったのだ。

そこで 東のトップは国民が逃げ出せないよう国民の囲い込みを考えた。それが壁と言う簡単に越せない国境線の敷設である。

今も再び西欧と東欧の間に鉄のカーテンが降ろされつつあるが、実際に東西ドイツの唯一の首都であったベルリンの街は西側諸国の部分をぐるっと巨大な壁で囲った。それが西ベルリンができたわけである。

突然できた壁は同じベルリン内で暮らす家族も引き裂いた。

以降、東から西へはいかなるゲートでも簡単には越せなくなったのだ。

1961年8月に突然ベルリンに出現した壁は第二次世界大戦後の東西冷戦の最前線となる。

1961年8月に突然ベルリンに出現した壁は第二次世界大戦後の東西冷戦の最前線となる。

また同時に両国を分断した忌まわしいこの壁は東西の冷戦の象徴として存在する事になる。

1959年のブランデンブルク門(brandenburg gate) 壁が建築される前

ウィキメディアから 元はポストカードかも。

1961年夏 ウィキメディアから借りました。

ブランデンブルク門は東ドイツに完全に入っていたのですね。

ブランデンブルク門は東ドイツに完全に入っていたのですね。

壁はもともといらない物。たくさんの家族を引き裂き、多くの人の命を奪った。

完全に撤去して消え去るのかと思っていたが・・。

最近のイーストサイドの壁画問題を見ると、当時を知らない人達が残したがっているのか? と不思議。

1990年8月 壁の高さは3m。

ポケ写真ばかりで使えるのがなくて・・。

1990年8月のブランデンブルク門(brandenburg gate) 東ドイツ側から

ドイツが統合される直前に慌てて修復? 修復中だから積極的に撮っていなかったようです。

( ^ ^ ;)

2005年のブランデンブルク門(brandenburg gate)

自前の写真です。

高さ26m、横幅65.5m、奥行11m。

門は東側ドイツ領内。馬が向いている方が旧東ドイツ側だった。

全体図はウィキメディアから借りました。同じく2005年が下。

パリ広場と門

2011年ライトアップされたブランデンブルク門(brandenburg gate)

こちらもウィキメディアから

かつてはこのすぐ後方に壁が立てられていた。ブランデンブルク門は今やドイツ統合の象徴。

ベルリンの壁崩壊とゴルバチョフ書記長

1990年11月9日、東西冷戦の落とし子「ベルリンの壁(Berlin wall)」が崩壊 し、ドイツは再統一を果たした。

その前年(1989年)、夏くらいから?

1945年~1990年のドイツ占領下の分割図

ウィキメディアから借りた図に国名だけ加えました。

何故、ベルリンの壁は建設されたのか?

首都ベルリンのみは四つの国の司令官によって管理されると言う取り決めがあった。

しかし、そもそもベルリンの街自体が ソビエト占領下の中に小島のように存在していたのである。

つまり、ベルリンの街にはアメリカやイギリスやフランスの領事館が存在していたので、亡命の駆け込みができたのである。

それでも1961年夏まではベルリン市内の東西の往来は自由であった。

だが、1961年8月13日。突然ベルリンの壁の着工が始まり ベルリン市内も東ドイツにより強制的に境界線(壁)がひかれて分断される事になってしまった。

写真はウィキメディアから借りてきました。

1961年11月20日ベルリン 壁の建設の風景

壁建設のイニシアチブはソビエトの共産党中央委員会第一書記ニキータ・フルシチョフ(Nikita Khrushchev)がとっていたらしいが、Goサインを出したのは東側のトップ、ヴァルター・ウルブリヒト(Walter Ulbricht)(1893年~1973年)(ドイツ社会主義統一党 第1書記1950年~1971年)

1986年ウィキメディアから借りました。

ペイントのあるのが西側です。東側内はおいそれと市民が近づけないハザード(hazard)がある。

一つの街中に 施設された3mの壁はただの境界ではなく、国境になったのである。

それは、最も越えにくい国境となって28年間存在する事になる。

東西の違いはそもそも経済の基盤であるが、あまりに社会体制が違いすぎた。

しかも同じドイツと言う国の中での強制的分断。

突然建設されたこのコクリートの壁はドイツ人の悲劇の象徴でもあり、 敗戦国ドイツの戦後はこの壁が取り払われ、統一を果たすまで続く事になる。

1989 年時点のベルリンの街(西ベルリン)にめぐらされた壁と国境検問所

ウィキメディァから借りて多少色を付けました。

西側のドイツではいつか1つのドイツに戻る事を願っていたが、東側のドイツは強硬な社会主義者が指導者となり両国はどんどん乖離(かいり)していく。

そんな中で 東に組み込まれた国民は自由な西側へ亡命を続けた。

その数は壁で閉じ込められるまで一日2000人が出国し、全体で200万人にのぼったと言う。

※ 数字はドイツ連邦共和国大使館・総領事館のサイトから。

要するに 東側ドイツから「国民が逃げて行く」状態 であったのだ。

そこで 東のトップは国民が逃げ出せないよう国民の囲い込みを考えた。それが壁と言う簡単に越せない国境線の敷設である。

今も再び西欧と東欧の間に鉄のカーテンが降ろされつつあるが、実際に東西ドイツの唯一の首都であったベルリンの街は西側諸国の部分をぐるっと巨大な壁で囲った。それが西ベルリンができたわけである。

突然できた壁は同じベルリン内で暮らす家族も引き裂いた。

以降、東から西へはいかなるゲートでも簡単には越せなくなったのだ。

また同時に両国を分断した忌まわしいこの壁は東西の冷戦の象徴として存在する事になる。

1959年のブランデンブルク門(brandenburg gate) 壁が建築される前

ウィキメディアから 元はポストカードかも。

ブランデンブルク門(brandenburg gate)からベルリンの大通りがウンター・デン・リンデン (Unter den Linden) 。写真には見えないが菩提樹の並木で有名。

森鴎外の小説、舞姫に出で来る場所だ。

※ 森鴎外はドイツに留学していたからね。

※ 森鴎外はドイツに留学していたからね。

1961年夏 ウィキメディアから借りました。

ブランデンブルク門は東ドイツに完全に入っていたのですね。

ブランデンブルク門は東ドイツに完全に入っていたのですね。壁はもともといらない物。たくさんの家族を引き裂き、多くの人の命を奪った。

完全に撤去して消え去るのかと思っていたが・・。

最近のイーストサイドの壁画問題を見ると、当時を知らない人達が残したがっているのか? と不思議。

1990年8月 壁の高さは3m。

ポケ写真ばかりで使えるのがなくて・・。

1990年8月のブランデンブルク門(brandenburg gate) 東ドイツ側から

ドイツが統合される直前に慌てて修復? 修復中だから積極的に撮っていなかったようです。

( ^ ^ ;)

2005年のブランデンブルク門(brandenburg gate)

自前の写真です。

高さ26m、横幅65.5m、奥行11m。

門はアテネのアクロポリスの入り口にあったプロピュライア(Propylaea)の門を模したと言われ、時代的にも新古典様式の門である。

建設は1788年から始まり1791年8月完成。

門の上部には4頭馬で仕立てられたフェートン(Paeton)に乗った勝利の女神ニケがいる。

ニケはギリシア神話に登場する女神。ローマ神話ではヴィクトリア(Victoria) 。

この女神像は門の完成直後にナポレオン率いるフランス軍にベルリンが占領された時、持ち去られた過去がある。

門は東側ドイツ領内。馬が向いている方が旧東ドイツ側だった。

全体図はウィキメディアから借りました。同じく2005年が下。

パリ広場と門

2011年ライトアップされたブランデンブルク門(brandenburg gate)

こちらもウィキメディアから

かつてはこのすぐ後方に壁が立てられていた。ブランデンブルク門は今やドイツ統合の象徴。

ベルリンの壁崩壊とゴルバチョフ書記長

1990年11月9日、東西冷戦の落とし子「ベルリンの壁(Berlin wall)」が崩壊 し、ドイツは再統一を果たした。

その前年(1989年)、夏くらいから?

ベルリンで東ドイツ政府に対するデモが公然と行われ、不穏な状況になっていた事がマスコミでも報道されていたから、興味津々でその行く末を見守った日本人も多かったろう。

当然、その近隣諸国にとって、 大戦後に分断されていた二つのドイツは問題であり、さらに首都ベルリンを東西に分断する壁の存在は懸案事項 。

東ドイツは、もはやドイツではなくソビエト連邦の一員となっていたが、もともと国民が望んだわけではない。そもそも社会主義の国が住みよければ問題はさほど無かったのかもしれないが、どんどん貧しくなる経済。締め付けの社会体制への不満もたまってきていた。

1989年、徐々にベルリンの市民の怒りは激しさを増してきていたから、西側諸国の関心はそこに集中。実際、日本でさえベルリンでの騒ぎがニュース映像でずっと放映されていた。

当然、その近隣諸国にとって、 大戦後に分断されていた二つのドイツは問題であり、さらに首都ベルリンを東西に分断する壁の存在は懸案事項 。

東ドイツは、もはやドイツではなくソビエト連邦の一員となっていたが、もともと国民が望んだわけではない。そもそも社会主義の国が住みよければ問題はさほど無かったのかもしれないが、どんどん貧しくなる経済。締め付けの社会体制への不満もたまってきていた。

1989年、徐々にベルリンの市民の怒りは激しさを増してきていたから、西側諸国の関心はそこに集中。実際、日本でさえベルリンでの騒ぎがニュース映像でずっと放映されていた。

ベルリンの市民は命を賭けて東ドイツ政府に抵抗をこころみていた

最も、世界の人は祈るしかできなかったが・・。

今なら激励のSNSくらいは発信できたろうが・・。

それ以前は抵抗を試みればすぐさま銃殺されていた。東ドイツのトップがそう指示していたからだ。

それでも 命を賭けた彼らの必死の抵抗とアピール(暴動)は日増しに大きくなっていく。

最も、世界の人は祈るしかできなかったが・・。

今なら激励のSNSくらいは発信できたろうが・・。

それ以前は抵抗を試みればすぐさま銃殺されていた。東ドイツのトップがそう指示していたからだ。

それでも 命を賭けた彼らの必死の抵抗とアピール(暴動)は日増しに大きくなっていく。

1989年夏を過ぎ、近く・・何かが動くかもしれない。

世界中がその行く末を見守っていた中、まず ゴルバチョフが動いた。

世界中がその行く末を見守っていた中、まず ゴルバチョフが動いた。

そして東ドイツのホーネッカーの解任。

混乱する東ドイツ政府。

1989年11月9日最終的に壁の崩壊は、スポークスマンの誤発信が引き金で起きる事になる。

1989年11月10日のブランデンブルク門(brandenburg gate) ウィキメディアから借りました。

最初に壁によじ登って破壊を始めた若者。

東の警備も発砲はしなかった。

少なくとも政府のスポークスマンは東ドイツ国民の旅行の自由化を認めた。

※ 亡命を恐れた政府はおいそれと市民を旅にも行かせなかったからだ。

今すぐにでも国境ゲートから東西が出入りできると言われ人々が集まった。

東ドイツ政府は壁の撤去に関しては全く触れていなかったが、壁の崩壊が自然と始まってしまったと言う事らしい。

そして東ドイツのホーネッカーの解任。

混乱する東ドイツ政府。

1989年11月9日最終的に壁の崩壊は、スポークスマンの誤発信が引き金で起きる事になる。

1989年11月10日のブランデンブルク門(brandenburg gate) ウィキメディアから借りました。

最初に壁によじ登って破壊を始めた若者。

東の警備も発砲はしなかった。

少なくとも政府のスポークスマンは東ドイツ国民の旅行の自由化を認めた。

※ 亡命を恐れた政府はおいそれと市民を旅にも行かせなかったからだ。

今すぐにでも国境ゲートから東西が出入りできると言われ人々が集まった。

東ドイツ政府は壁の撤去に関しては全く触れていなかったが、壁の崩壊が自然と始まってしまったと言う事らしい。

1990年8月の時点でのベルリンの壁(Berlin wall)

1年を待たずして壁の破壊はかなり進んでいたし、撤去も進んでいた。

完璧な壁などすでになかったろう。

東ドイツ政府が方針転換したのは、彼らの取りまく世相(東欧の状況)が変わった事が大きい。

東ドイツ政府が方針転換したのは、彼らの取りまく世相(東欧の状況)が変わった事が大きい。

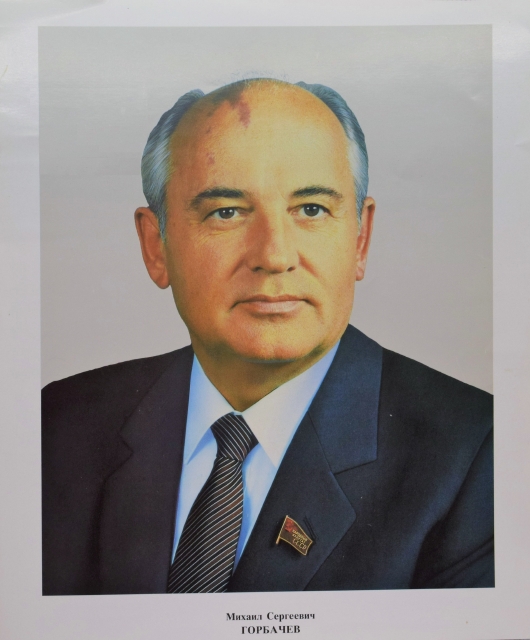

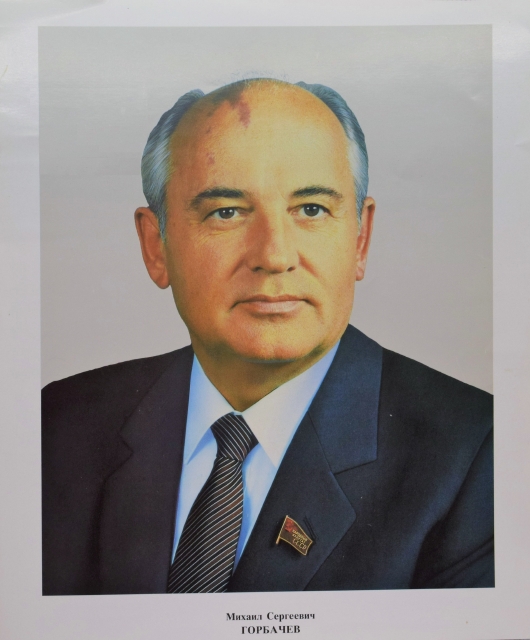

何よりソビエトの共産党書記長にミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフ(Mikhail Sergeevich Gorbachev)(1931年~ 2022年8月30日)(書記長:1985年~1991年)が就任したからだ。

壁の破片とソ連兵の帽子を購入したオマケにいただいたゴルバチョフ書記長のポートレート

A4より少し大きい。たぶん東の方はこれを額に入れて飾っていたのでは? と思われる。

彼は壁の取り壊しに貢献してくれた人物。

当時、 英国の首相であったマーガレット・サッチャー(Margaret Hilda Thatcher)(1925年~2013年)は「東に話しの解る男が現れた」とアメリカ大統領に彼との会談を勧めた と聞いたが、実際、ゴルバチョフはその後のベルリンの壁崩壊や東西冷戦終結に至る過程で重要な役割を果たした人物なのである。

東側の変化はロシアの変化(ゴルバチョフが書記長となった事)に影響されたのである。

東側の変化はロシアの変化(ゴルバチョフが書記長となった事)に影響されたのである。

1990年8月の時点でのベルリンの壁(Berlin wall)

1年を待たずして壁の破壊はかなり進んでいたし、撤去も進んでいた。

完璧な壁などすでになかったろう。

何よりソビエトの共産党書記長にミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフ(Mikhail Sergeevich Gorbachev)(1931年~ 2022年8月30日)(書記長:1985年~1991年)が就任したからだ。

壁の破片とソ連兵の帽子を購入したオマケにいただいたゴルバチョフ書記長のポートレート

A4より少し大きい。たぶん東の方はこれを額に入れて飾っていたのでは? と思われる。

彼は壁の取り壊しに貢献してくれた人物。

当時、 英国の首相であったマーガレット・サッチャー(Margaret Hilda Thatcher)(1925年~2013年)は「東に話しの解る男が現れた」とアメリカ大統領に彼との会談を勧めた と聞いたが、実際、ゴルバチョフはその後のベルリンの壁崩壊や東西冷戦終結に至る過程で重要な役割を果たした人物なのである。

イーストサイドギャラリーのキスの絵が示す意味

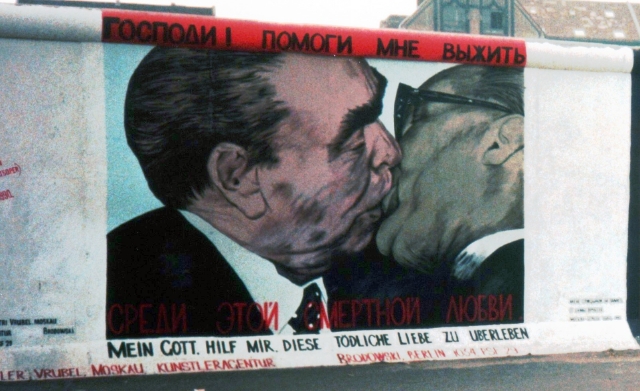

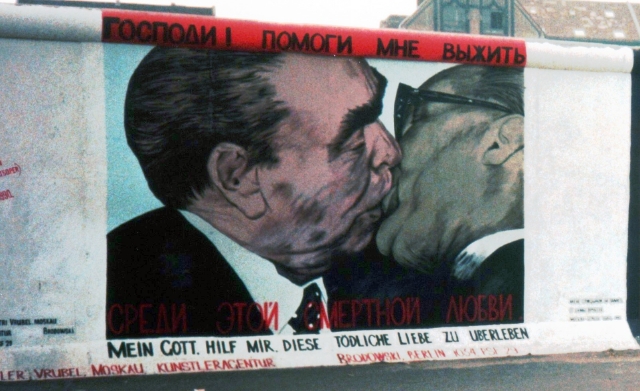

後に描かれるイーストサイドギャラリー(East Side Gallery)の有名な壁絵に「ブレジネフとホーネッカーのキス」or「兄弟のキス」なる奇妙な絵がある。

それは冷戦時代の 東ドイツとソビエトの当時の関係を象徴する絵 でもあった。

※ レオニード・ブレジネフ(Leonid Brezhnev)(1906年~1982年)はソ連共産党中央委員会書記長 を 1964年から彼が死去する1982年まで務めた人。筋金入りのスターリン主義者。

1990年、イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)初期の作品。 ウィキメディアから

現在のギャラリーの壁画は2009年、ベルリンの壁崩壊20周年を記念して書き換えられている。

そもそもそれは 1979年ドイツ民主共和国30周年を祝う会で実際に2人がキスした時の写真を元にロシアの画家ドミトリー・ヴルーベリ(Dmitri Vrubel)(1960年~2022年)が描いたもの 。

これ自体で当時の東ドイツとソビエトの関係が一目で解るもの。 実際抱擁の1979年10月、東ドイツとソビエトは10ヶ年の相互支援協定を調印している。

ところで、サブタイトルに

「My God, Help Me to Survive This Deadly Love(神よ、この恐ろしい愛から生き延びさせてください)」とある。

これをどう解釈するのか? ドミトリー・ヴルーベリがこれを描いた意味が解らなくなった。

単純に彼がソビエトとズブズブの当時の東ドイツ体制を描いたものか?

あるいは体制には意味はなく、ある意味キス魔のブレジネフの熱いキスを揶揄(やゆ)したものか?

イーストサイドギャラリーのキスの絵が示す意味

後に描かれるイーストサイドギャラリー(East Side Gallery)の有名な壁絵に「ブレジネフとホーネッカーのキス」or「兄弟のキス」なる奇妙な絵がある。

それは冷戦時代の 東ドイツとソビエトの当時の関係を象徴する絵 でもあった。

※ レオニード・ブレジネフ(Leonid Brezhnev)(1906年~1982年)はソ連共産党中央委員会書記長 を 1964年から彼が死去する1982年まで務めた人。筋金入りのスターリン主義者。

※ エーリッヒ・ホーネッカー(Erich Honecker)(1912年~1994年)ドイツ社会主義統一党書記長(1971年~1989年)東ドイツの旧体制を象徴する人物。

1990年、イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)初期の作品。 ウィキメディアから

現在のギャラリーの壁画は2009年、ベルリンの壁崩壊20周年を記念して書き換えられている。

そもそもそれは 1979年ドイツ民主共和国30周年を祝う会で実際に2人がキスした時の写真を元にロシアの画家ドミトリー・ヴルーベリ(Dmitri Vrubel)(1960年~2022年)が描いたもの 。

これ自体で当時の東ドイツとソビエトの関係が一目で解るもの。 実際抱擁の1979年10月、東ドイツとソビエトは10ヶ年の相互支援協定を調印している。

ところで、サブタイトルに

「My God, Help Me to Survive This Deadly Love(神よ、この恐ろしい愛から生き延びさせてください)」とある。

これをどう解釈するのか? ドミトリー・ヴルーベリがこれを描いた意味が解らなくなった。

単純に彼がソビエトとズブズブの当時の東ドイツ体制を描いたものか?

あるいは体制には意味はなく、ある意味キス魔のブレジネフの熱いキスを揶揄(やゆ)したものか?

1970年代後半から始まったソビエト経済の停滞。

スターリンの大規模な工業化政策では産業経済は国家が管理する物。自営農民もいなくなった。

国家が管理し、給与をもらうようになると皆仕事をがんばらなくなるのである。してもしなくても給与は一緒だからである。やる気の無い人たちでは当然生産性は落ちる。

ゴルバチョフ書記長

ミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフ(Mikhail Sergeevich Gorbachev)(1931年~ 2022年)

ゴルバチョフは非スターリン時代に政治家になった。彼自身はマルクス・レーニン主義だったらしいが、

1989年から1990年にかけて、東欧諸国がマルクス・レーニン主義の統治を放棄した際、ゴルバチョフは軍事的な介入を断念。自身も1990年代初頭には社会民主主義に移行している。

ゴルバチョフが素晴らしい所は、失敗の見直しをし、正すべく道の修正をしている事だ。

今までのソビエトの書記長とは望んでもできなかった話しができた事だけでも快挙。

サッチャー女史が言ったようにゴルバチョフは話しの通じる相手であった。

レーガン大統領はゴルバチョフと親密な関係を構築。腹を割って会話ができるくらい気心知れる盟友になれたと言った。

ゴルバチョフは幹部らに早く退陣させるよう促しさっさと帰国。

10月18日、党の中央委員会でホーネッカーは正式に退任させられた。

ゴルバチョフがいなければ東西ドイツは未だ分かれたままだった可能性すらあったわけで、彼は統一ドイツの功労者だったのである。

ベルリンの壁(Berlin wall)崩壊の真実

悪名高かったベルリンの壁はこうして歴史に名を残したのである。

因みに、現在イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)として残された壁にアーティストが絵を描いた壁が残っている。

壁の崩壊後、1990年以降に一部壁を修繕して敢えて描かれたもので、壁崩壊以前からあった絵ではないはずだ。

その壁は2005年の段階では確かに道路につらなっていた。

2005年シュプレー川に近接したミューレン通りに残っていた壁。

バスの中から撮影しているので窓に映り込みが入っています。

観光客が訪れる観光スポットとなっていた。

当初はアーティストが描いたと言うより一般の人のラクガキに近かったのでは?

広告のようなものも在るし・・。

2009年の時点で移動させた?

先にも書いたが現在のギャラリーの壁画は2009年、ベルリンの壁崩壊20周年を記念して修復して書き直されたものである。

200万ユーロをかけた壁そのものの修復から行われた。

2013年には、高級ホテル建設のため、壁の23m分にあたる3つの壁画が開発業者によって取り壊されて問題になったらしい。

壊して撤去した事を怒った人達がいるそうだ。

負の歴史を残す貴重な観光地の壁絵と言う事だかららしいが・・。

そもそも壁はベルリン市民に辛い思いをさせた憎むべき壁だった。

ミューレン通りの壁は、とりあえず残されていただけで、いずれは撤去されるはずだったのでは?

絵も、そもそもベルリンの壁が崩壊する前から描かれていたものではないはずだ。

※ ベルリンの壁崩壊後は壁の表層面は削りとられてお土産になっていたからだ。

絵付きの壁の破片は当然人気。時がたつと、表層面は売り切れるから、どこのコンクリートかわからないコンクリのクズまで売られていた。

2009年以降に、そもそもあまり関係の無いアーティストが描いたものでは?

同じ絵を描いて残す意味も無いし、まして壁はほぼ元のコンクリートの壁ではないはずだ。

1990年8月の時点で壁はすでにボロボロ鉄筋むき出しだったのだから・・。

そもそも絵が描かれたのも、西側の壁面だけ。

壁を上れず撃たれて落ちて死んだ者もたくさんいる。

家族を失った当事者からしたらそんな壁は消し去りたい物なのではないか?

もともとあってはいけない壁だったのだから、それを負の歴史として残したいと言うのは逆にエゴなのではないか? と思ってしまう・・。

残すなら少しで良い。絵もいらない。

彼らが受けた悲劇を考えるなら、破片と言う残骸くらいがちょうどいい・・。

追記、ゴルバチョフのコメント

おわり

ソ連の首脳たちは同志たちと熱く抱擁し、キスを交わす事が慣習としてあった事からその行為は「同士(兄弟)のキス」と呼ばれたらしい。

ソ連の首脳たちは同志たちと熱く抱擁し、キスを交わす事が慣習としてあった事からその行為は「同士(兄弟)のキス」と呼ばれたらしい。

右頬、左頬、そして口に・・。特に ブレジネフがトリプルキスをする時は特別だったらしい。

でも内心おじさん(ブレジネフ)とキスをしたくない政治家は多かったらしいけど・・。

最もキスが主体であるなら、この絵はイーストサイドギャラリーの絵としてふさわしくはない。

ゴルバチョフの顔を描いた方が良いかもしれない。

いずれにせよ、ソビエト占領下の東側ドイツはソビエトのスターリン主義の体制下に組み込まれていた。

しかし、スターリン主義は失敗だった。右頬、左頬、そして口に・・。特に ブレジネフがトリプルキスをする時は特別だったらしい。

でも内心おじさん(ブレジネフ)とキスをしたくない政治家は多かったらしいけど・・。

最もキスが主体であるなら、この絵はイーストサイドギャラリーの絵としてふさわしくはない。

ゴルバチョフの顔を描いた方が良いかもしれない。

いずれにせよ、ソビエト占領下の東側ドイツはソビエトのスターリン主義の体制下に組み込まれていた。

1970年代後半から始まったソビエト経済の停滞。

スターリンの大規模な工業化政策では産業経済は国家が管理する物。自営農民もいなくなった。

国家が管理し、給与をもらうようになると皆仕事をがんばらなくなるのである。してもしなくても給与は一緒だからである。やる気の無い人たちでは当然生産性は落ちる。

ゴルバチョフ書記長

ミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフ(Mikhail Sergeevich Gorbachev)(1931年~ 2022年)

ゴルバチョフは非スターリン時代に政治家になった。彼自身はマルクス・レーニン主義だったらしいが、

1989年から1990年にかけて、東欧諸国がマルクス・レーニン主義の統治を放棄した際、ゴルバチョフは軍事的な介入を断念。自身も1990年代初頭には社会民主主義に移行している。

ゴルバチョフが素晴らしい所は、失敗の見直しをし、正すべく道の修正をしている事だ。

ゴルバチョフは、社会主義の理想にこだわりながら国の立て直しに尽力

した。

彼は今までの政治経済の状態ではダメだと反省し、積極的に改革を行っていく。

1986年のチェルノブイリ原発事故以降は国の金銭的負担も増大したからかもしれないが、結果的に アフガン紛争(1978年~1989年)から撤退する。

アメリカ大統領ロナルド・レーガンとの首脳会談を4回行い核兵器の制限と冷戦の終結に務めた 。

彼は今までの政治経済の状態ではダメだと反省し、積極的に改革を行っていく。

1986年のチェルノブイリ原発事故以降は国の金銭的負担も増大したからかもしれないが、結果的に アフガン紛争(1978年~1989年)から撤退する。

アメリカ大統領ロナルド・レーガンとの首脳会談を4回行い核兵器の制限と冷戦の終結に務めた 。

1985年11月 ジュネーヴ(Genève)

1986年10月 レイキャビク(Reykjavík)

1987年12月 ワシントンD.C.(Washington, D.C.)

1988年6月 モスクワ(Moscow)

主な議題はいずれも軍縮と東ヨーロッパ問題

。

今までのソビエトの書記長とは望んでもできなかった話しができた事だけでも快挙。

サッチャー女史が言ったようにゴルバチョフは話しの通じる相手であった。

レーガン大統領はゴルバチョフと親密な関係を構築。腹を割って会話ができるくらい気心知れる盟友になれたと言った。

国内問題でもゴルバチョフは大きな改革を行って行く。

ペレストロイカ(perestroika)の重要な一環として展開された情報政策言論・報道の自由を認めるグラスノスチ(glasnost)など国内での大規模改革も急速に断行。一連の改革はソビエトを改革し民主化をもたらす事になる。

レーガン大統領はゴルバチョフの命を真剣に心配したと伝えられている 。

1991年、マルクス・レーニン主義の強硬派によりクーデターも起きているし・・。

実際、 ゴルバチョフの政策は、最終的にはソビエト連邦の解体を進める事になったからだ。

※ 民主化の過程で情報公開,グラスノスチ(glasnost)を積極的に行っていった結果、ソビエトの国民の中に反共産党を産み出してしまった。

国内問題でもゴルバチョフは大きな改革を行って行く。

ペレストロイカ(perestroika)の重要な一環として展開された情報政策言論・報道の自由を認めるグラスノスチ(glasnost)など国内での大規模改革も急速に断行。一連の改革はソビエトを改革し民主化をもたらす事になる。

レーガン大統領はゴルバチョフの命を真剣に心配したと伝えられている 。

1991年、マルクス・レーニン主義の強硬派によりクーデターも起きているし・・。

実際、 ゴルバチョフの政策は、最終的にはソビエト連邦の解体を進める事になったからだ。

※ 民主化の過程で情報公開,グラスノスチ(glasnost)を積極的に行っていった結果、ソビエトの国民の中に反共産党を産み出してしまった。

ゴルバチョフとホーネッカー

話しをベルリンに戻して・・。

ゴルバチョフが書記長となり、ソビエトが方針を変えても東ドイツのホーネッカーは相変わらず強硬路線のマルクス・レーニン主義者としての姿勢を崩さなかった 。

この後に及んでも聞く耳持たず、現実を認めない男にあきれたのはゴルバチョフも同じ

だった。

この後に及んでも聞く耳持たず、現実を認めない男にあきれたのはゴルバチョフも同じ

だった。

ゴルバチョフとホーネッカー

話しをベルリンに戻して・・。

ゴルバチョフが書記長となり、ソビエトが方針を変えても東ドイツのホーネッカーは相変わらず強硬路線のマルクス・レーニン主義者としての姿勢を崩さなかった 。

ホーネッカーは「社会主義はいつの日にか西側のドアを叩くことになる」とまで発言している。

だが、東欧革命が始まったことにより、東欧革命の波は東ドイツにも及ぶ。ハンガリーやチェコスロバキア経由で国民は再び逃げ出し始めていた。

するとホーネッカーは東西国境に対人地雷を拡充し、かつ逃亡者の射殺令を強く出して国民の流出を阻止している。

1989年10月7日、建国40周年記念式典の出席でゴルバチョフは東ドイツを訪問。その会談でも楽観的に話すホーネッカーに対し改革か引退か? ゴルバチョフが引導を渡したのである。

かつてブレジネフとホーネッカーはキスを交わしたが、ゴルバチョフは彼とのキスを拒否したと言う事だ。

ゴルバチョフは幹部らに早く退陣させるよう促しさっさと帰国。

10月18日、党の中央委員会でホーネッカーは正式に退任させられた。

ゴルバチョフがいなければ東西ドイツは未だ分かれたままだった可能性すらあったわけで、彼は統一ドイツの功労者だったのである。

ベルリンの壁(Berlin wall)崩壊の真実

先に、1989年11月9日に東ドイツ政府が壁の撤去を公式に認めたから、直後から壁の崩壊が始まったと書いたが・・。

本当は 東ドイツ政府は「外国への旅行の自由化の政令が決議された事を踏まえ、旅券発行の大幅な規制緩和がなされる事」を10日に国民に通達する予定だったらしい。

つまり壁の撤去など全く考えてもいなかった。

つまり壁の撤去など全く考えてもいなかった。

ところが書記長であり、党のスポークスマンであるギュンター・シャボフスキー(Günter Schabowski)(1929年~2015年)が内容を熟知していなくて 勘違いによる誤発信報道

を行ってしまった。

「ベルリンの壁を含めて、すべての国境通過点から出国が認められる」

「ベルリンの壁を含めて、すべての国境通過点から出国が認められる」

また、政令の発効期日についても「直ちに発効する」「遅滞なく」と発言してしまった。

これが引き金となり、東ベルリン市民が東西ベルリンの境に設けられた検問所に殺到。

また、若者らが一部壁を壊して、また穴を開けて東西のベルリンを繋げた。

当然のように以降壁の破壊は進み、ベルリンの壁崩壊となるのである。

これが引き金となり、東ベルリン市民が東西ベルリンの境に設けられた検問所に殺到。

また、若者らが一部壁を壊して、また穴を開けて東西のベルリンを繋げた。

当然のように以降壁の破壊は進み、ベルリンの壁崩壊となるのである。

語彙によりニュアンス(nuance)も変わる。発表後、当の本人も幹部等も、壁が撤去されて行くなど考えてもいなかったろう。

語彙によりニュアンス(nuance)も変わる。発表後、当の本人も幹部等も、壁が撤去されて行くなど考えてもいなかったろう。

だから彼らもきっと、若者らが壁を破壊していく様を唖然(あぜん)と見ていたのかもしれない。

もう、誰も止められないし、取り返しがつかない状況だったのは確かだったからね。1945年5月ナチス・ドイツ第二次世界大戦で敗北

1945年7月のポツダム会談で米ソ英仏の4カ国による分割統治が決定。

1949年10月ドイツ民主共和国(東ドイツ)建国

1961年8月ベルリンの壁建設

1989年11月9日 東ドイツ政府の誤発信報道→壁の崩壊

1990年10月3日ドイツ再統一

悪名高かったベルリンの壁はこうして歴史に名を残したのである。

因みに、現在イーストサイドギャラリー(East Side Gallery)として残された壁にアーティストが絵を描いた壁が残っている。

壁の崩壊後、1990年以降に一部壁を修繕して敢えて描かれたもので、壁崩壊以前からあった絵ではないはずだ。

その壁は2005年の段階では確かに道路につらなっていた。

2005年シュプレー川に近接したミューレン通りに残っていた壁。

バスの中から撮影しているので窓に映り込みが入っています。

観光客が訪れる観光スポットとなっていた。

当初はアーティストが描いたと言うより一般の人のラクガキに近かったのでは?

広告のようなものも在るし・・。

2009年の時点で移動させた?

先にも書いたが現在のギャラリーの壁画は2009年、ベルリンの壁崩壊20周年を記念して修復して書き直されたものである。

200万ユーロをかけた壁そのものの修復から行われた。

穴を埋め、蒸気を当てて塗料を取り除いた後、元絵のアーティストが前と同じ絵を描いたと言う。

最も100人以上のうち、8人は過去作品の複製を拒否。

現在の壁のギャラリー この写真のみウィキメディアから借りました。

現在の壁のギャラリー この写真のみウィキメディアから借りました。

2013年には、高級ホテル建設のため、壁の23m分にあたる3つの壁画が開発業者によって取り壊されて問題になったらしい。

壊して撤去した事を怒った人達がいるそうだ。

負の歴史を残す貴重な観光地の壁絵と言う事だかららしいが・・。

そもそも壁はベルリン市民に辛い思いをさせた憎むべき壁だった。

ミューレン通りの壁は、とりあえず残されていただけで、いずれは撤去されるはずだったのでは?

絵も、そもそもベルリンの壁が崩壊する前から描かれていたものではないはずだ。

※ ベルリンの壁崩壊後は壁の表層面は削りとられてお土産になっていたからだ。

絵付きの壁の破片は当然人気。時がたつと、表層面は売り切れるから、どこのコンクリートかわからないコンクリのクズまで売られていた。

2009年以降に、そもそもあまり関係の無いアーティストが描いたものでは?

同じ絵を描いて残す意味も無いし、まして壁はほぼ元のコンクリートの壁ではないはずだ。

1990年8月の時点で壁はすでにボロボロ鉄筋むき出しだったのだから・・。

そもそも絵が描かれたのも、西側の壁面だけ。

壁を上れず撃たれて落ちて死んだ者もたくさんいる。

家族を失った当事者からしたらそんな壁は消し去りたい物なのではないか?

もともとあってはいけない壁だったのだから、それを負の歴史として残したいと言うのは逆にエゴなのではないか? と思ってしまう・・。

残すなら少しで良い。絵もいらない。

彼らが受けた悲劇を考えるなら、破片と言う残骸くらいがちょうどいい・・。

追記、ゴルバチョフのコメント

2019年10月31日(ロイター/Hannibal Hanschke)

1989年11月9日のベルリンの壁の崩壊から30年を迎えるにあたり、ゴルバチョフ元ソ連大統領がコメントを出している。

ロシアと西側諸国の間に物理的な壁や目に見えない壁を新たに生み出すべきではない。

東西の違いに形を与えるべきではないと強調したと言う。

東西の違いに形を与えるべきではないと強調したと言う。

彼は現在の状況がどれだけ危険であったとしても、冷戦の再来ではない。とコメントしていたのだ。

が、2022年2月から始まったウクライナの現状はそれを完全否定してしまった。

ゴルバチョフ元ソ連大統領は今年(2022年)8月に亡くなった。

彼はきっと今の現状を残念に思ったに違いない。

そしてこれからロシアが向かう世界を危惧しているに違いない。

が、2022年2月から始まったウクライナの現状はそれを完全否定してしまった。

ゴルバチョフ元ソ連大統領は今年(2022年)8月に亡くなった。

彼はきっと今の現状を残念に思ったに違いない。

そしてこれからロシアが向かう世界を危惧しているに違いない。

おわり

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.