-

1

スーパーテクニック・シリーズ30.0(CR:ダイレクトボンディングによる歯冠修復3)

40代男性、左下567ブリッジ脱離 この方、転勤族で数年ぶりに当院を訪れた時には、この数年の間に他院で色々と治療を受けていたが、この部分もそうで、8年前は一見問題のなさそうな立派な大臼歯6番が抜かれていてブリッジが装着されていた。なぜ前医が抜いたのか分からないし、そもそも抜く必要性があったかどうかも分からない。単に仕事が欲しかっただけなのではないか?と一瞬思った。信じたくないが、これが日本の(世界の)過剰診療をしがちな歯科医療の現実かもしれない。この方はこれは比較的最近治療したばかりなのに、どうしてこんなことに?とおっしゃっていた。2017年の前回の初診時のレントゲン写真2024年の再初診時のレントゲン写真脱離したブリッジ。洗って元に戻しただけで、すぐに外れる。つづく

2025.11.27

閲覧総数 47

-

2

ストリップスを使わない隣接面CR(ダイレクトボンディング)8.6

40代女性、右下7、遠心破折CRインレーが装着されていたが、歯質がチッピングしてCRもクラックが入っていた。このような部分修復で十分な症例はインレーを再制作するよりもその場で修復した方がコストもかからないし、何より患者が喜ぶ。他の歯医者には行けなくなるのだ。では時系列でどうぞ

2025.11.26

閲覧総数 57

-

3

スーパーテクニック・シリーズ29.1(CR:ダイレクトボンディングによる歯冠修復2)

70代男性、左上567、6番欠損ブリッジ、7番が沁みる前回のつづきhttps://mabo400.blog.fc2.com/blog-entry-7807.html前回は7番の虫歯の治療と歯冠修復をして、今日は5番の歯冠修復の予定。5番の頬側も以前CR:ダイレクトボンディングで2次カリエスの治療をしている。CR:ダイレクトボンディングで歯冠修復というのは歯科治療では想定外ではあるのだが、実はできる。多少の練習は必要になるし、まずは技工作業ができる程度の歯冠形態を再現できなくてはならない。歯学部学生の時、歯牙解剖学と歯型彫刻の実習をおろそかにしてきた歯科医師諸君は改めて歯牙解剖学を学び直さねばならない。では時系列でどうぞつづく

2025.11.25

閲覧総数 66

-

4

フッ素は虫歯に効かない、、

と思ったのはこういう経験をしたからです。僕は歯科技工士(歯を作る職人)だったのですが、まあ、歯医者の下請けです。歯の型にぴったり合った精度の良い技工物を作ろうとがんばっていたのですが、歯医者の段階でレベルダウンしてしまう。しょうがないので、歯医者の免許を取りました。8年も掛かりましたけどね。これで、最初から最後まで精度良く患者さんの歯を作ることができるな。。と思ったのもつかの間、とは言え10年くらいは体がもちましたが。精魂込めて患者さんの歯を最初から最後まで自分で作るなんて無理です、第一寝る時間が無くなる。結局、からだ壊しました。腱鞘炎で手が動かなくなりました。字も絵も描けなくなりました。指だけは動くので仕事はできますが。このままでは死ぬな。。医者の入院勧告を契機に予防歯科を始めました。これで歯科医院がつぶれるなら、それもしかたがない、、削りまくる歯医者から180度の方向転換です。それが10年程前。予防歯科を始めた頃、ちょうど熊谷崇先生が講演会をしていたので行って来ました。立ち上げ時はヘルスケア歯科協会に入って熊谷システムを導入しました。今では当時の面影も無いくらい診療システムは変化しましたが。折りよくダイアグノデントという虫歯を数値化できる機械が発売されすぐに導入しました。これがなかったら予防歯科は成り立たないでしょうね。とりあえず、うちに来てくれる子供達の虫歯を定期的にモニターしてみようということでやっていました。この当時はフッ素は虫歯に効くと単純に信じて使っていましたが、あるときとても熱心なお母さんがいて、いろいろと臨床的な協力をしてくれるのです。中一のうちの子の虫歯が心配、なんとか削らないですまないか、、といわれて、やってみました。その子はカリエス・リスクはふつう、ただ塾に行く前と帰って来てからの夕食の2度食べがある、朝晩のハミガキ後の低濃度フッ素ジェルの塗布と毎月のPMTCをしてもらいました。でも、ダイアグノデント値10~40がジワジワと上がっていくのです。要するに虫歯は進行している。どうしたらいいの??やっぱり削る治療が必要になるのか、、真剣に悩んでいました。その頃、僕の高校の時の英語の先生が患者さんとして来院され、僕の虫歯の説明で、酸性だと歯が溶けるんですよ。。というと、それなら重曹で酸を中和したらいいんじゃない?とおっしゃるんです。え、重曹ですか。。??、そ、そうですよね!!というわけで、さっきの女の子に重曹水で飲食後にうがいしてみて、という指示をだしました。その子のお母さん、とても真面目でせっせと重曹水で娘にうがいさせました。1ヵ月後、DD値が軒並み下がっています!!フッ素塗布では何ヶ月やっても虫歯を止めることができなかったのですが、重曹では1ヶ月で治りました。。ま、こういう経験が今につながっているのです。歯科治療は今でも最初から最後まで自分でやっていますが(外注なし)、これで完璧ということはありません。どこかに接着が不十分なところがあるかもしれない、接着はがれが起こり、隙間ウ蝕が起こるかもしれない、結局、歯医者というものは自分で自分の仕事を作っているのです。お分かりですかな?今では歯医者が増え過ぎてその仕事すらない、それが現実、もうそろそろ商売換えを考えないとね。。

2009.10.07

閲覧総数 2139

-

5

遠隔医療の具体例その後

1か月前の遠隔医療初診時の画像(2010408) 初診から1カ月後の画像(20100513) 虫歯の周りの白い脱灰部分が小さくなっているように見えます。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201004140000/あれから1カ月経って、画像とメールを「みかんさん」から送っていただきました。ダイアグノデント値も99から28へと大幅改善!まあ、一般的な歯科医師には信じがたいことでしょうが、事実です。僕がコメントするよりは、「みかんさん」のメールを全文引用した方がよいと思いますので、以下、引用させていただきます。-----ここから-----先生、こんばんは。 あれから、毎日不安な日々が続き、歯科もどこに行けばいいのかわからず、重曹うがいの回数を増やすこと(起床後、毎食前食後、歯磨き時、就寝前にしました。)と、徹底的な食生活の改善(私の出来る範囲ですが・・・)を続けて経過観察をする日々が続きました。(砂糖は、おやつはもちろん、料理にも使いませんでした。) こうしている間に悪化するのでは・・・と不安になり、削って、詰めた方が気が楽になるのでは・・・と時々フッと思いましたが、詰めたら、また2次カリエス・・・というリスクがある・・・と、言い聞かせて過ごしました。(先生のブログ、心の支えになっていました。) 昨日、ダイアノグデントを測定してもらいに、歯科に行ってきました。(前の歯科では、充填するのを納得してもらわないと・・・と言われていたので、その歯科には行けず、違う歯科に行きました。) 数件問い合わせ、直接お話しを聞いて下さり、極力削って充填はしたくない・・・という希望を理解して下さった先生に会えたので、行って来ました。 結果・・・ ブログに載せていただいていた、左頬側の部分・・・見た目にはほとんど変化はないのですが・・・99から28に下がっていました!右の頬側、96ぐらいあった所も26に下がっていました! 左の6番充填していた所のすぐ近くは、まだ90以上あり、しばらく経過観察・・・下がらなければ詰めているプラスックを外し、少し穴の空いた状態(お椀のような形)になるかもしれないが、そのまま表面が再石灰化!?(硬くなる)ので、詰めないままにしておく・・・(詰めた所の隙間から腐食するので・・・)とおっしゃっていました。 三十年くらい前からそういう治療をされていて、充填しない状態の歯でも虫歯にならず大人になり、その患者さんの子供さんたちも通院されている・・・そうです。 右6番のかみ合わせの部分、99あった所は58になっていました。右E、70ぐらいあったところも、20に下がりました! 見た目はほとんど変化がないのに、(写真は明日か明後日に送ります。今日はうまく撮影できませんでした。)数値がすごく下がっているので信じられず、ダイアノグデントをお借りして、気になる部分に私自身があてて、測らせてもらい再確認しました。やはり測定してもらった通りでした。 ほんと・・・びっくりです・・・。 99あるから、あっちもこっちも削ってつめるしかない・・・とがっくりしていた1か月前が嘘のようです。(心配して、数か月で4キロ近く痩せました)削って詰める治療をキャンセルして、よかった・・・と心からホッとしました。 先生にはお忙しい中、チャットで相談にのっていただき・・・おかげで削らず、数値も改善し・・・感謝しています。 久しぶりに、よく眠れそうです。(ここ数カ月、安定剤のような漢方をずっと飲んでいました) 写真、見た目にはあまり変化がないように見えるのですが・・・。 油断すると、ダイアグノデント値がガーンと上がってしまいそうなので、続けて食生活には気をつけないと・・・と気を引き締めています。 スーパーで、安心して買えるものが少ないなぁ・・・と最近すごく感じます。昭和初期?の食事というか、昔の時代のシンプルな食生活に戻していっている感じです。 重曹うがい、さらに真面目にしていきます。 みかん

2010.05.15

閲覧総数 749

-

6

今日のボロボロシリーズ2

50代男性、左下6、Perこの歯は12年前の初診時から同じようなものだった。近心根にはリーマーが折れこんでいて、見事なリーマー根充になっている。昔は銀ポイント根充というのもあったので、大して変わらないといえばそれまでだ。所詮根管治療というものはこの程度だ。最初から神経を取ろうなんて考えないことだ。2009/12/052014/11/082021/04/03このところ、歯茎が腫れてきたということで歯根内部にα-TCPセメントを入れてCRでカバーした。こんなことで治るというと誰も信じないかもしれないが事実だ。しかし、残念ながらα-TCPセメントは販売中止になった。歯科医療というものは根本から間違っているとしか思えない。カルトと言っても良いかもしれない。完全に洗脳されているのだ。では、時系列でどうぞ

2021.07.03

閲覧総数 389

-

7

試作スピーカー31.9(アルマイト処理のレシピ)

1年8ヶ月ぶりにアルマイト処理に戻った。完全に手順を忘れていたので、ここを参考にした。https://www.youtube.com/watch?v=c0DnrLO4Dug下処理は脱脂(薄めた液体洗剤中での超音波洗浄、アセトンでの清拭)の後、プロケミさんのアルムーバ(主成分NaOH)で既存のアルマイト除去30〜60℃1分、スマトリン(主成分硝酸)でスマット除去1分。電解液(主成分硫酸)と染色、封孔剤はMC-acrossさんのものを使用。前回はVPをVP固定治具に取り付けて上部に濾紙とそれに接触させた鉛板を置いた。今回はVPの下面に濾紙とその下に鉛板を置いて重しを乗せた。12Vの定電圧、30分の通電でワークが溶ける。定電圧では電流が多くなり過ぎて薄いワークが溶けるので制御が難しい。定電流制御が良いと思う。0.2Aの定電流(電圧10V弱)15分ではちょっとアルマイト層が薄いか。0.3A定電流15分でどうかな?染色は50℃ 10分、封孔処理(主成分硫酸ニッケル)は90℃以上3分。

2025.11.24

閲覧総数 62

-

8

試作スピーカー32.0(アルマイト処理)

なんとかできたので、これから振動板に取り付け予定。

2025.11.27

閲覧総数 8

-

9

試作スピーカー32.1(振動系の組み立て1.0)

要改善項目は多いが、とりあえずこれで動かしてみるつもり。振動系質量6.56g(振動板4.875g+VP1.53g+接着剤0.155g)、振動板面積55.8cm^2

2025.11.27

閲覧総数 11

-

10

「重曹水」で虫歯が治った症例1

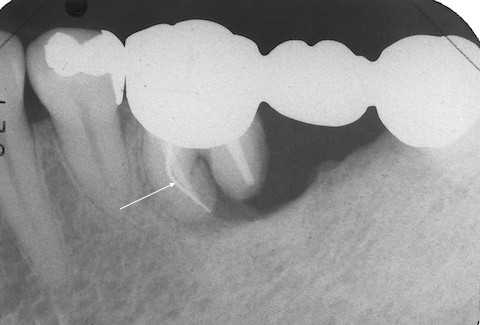

僕が12年程前に予防歯科に大きくかじを切ったきっかけは、ふつうの歯医者のやり過ぎで体調をくずしたのがきっかけですが、もう1つあります。それは、うちの長女(今は17歳、虫歯はない)を虫歯にしてしまったというものです。ハミガキもしているし、フッ素もときどき塗っているのになぜ??以下の画像は以前にもアップしていますが、「重曹うがい」でどの程度虫歯が治るのか?という治験例です。最初の頃は自分の子供で実験していたのですね。タイトル画像は脱落後保存していた左下Dです。さっき撮りました。クリックで拡大します。そして、これが口の中にまだあった頃、で、同日のレントゲン写真、そして、これが約1年後、脱落した時のレントゲン写真。抜けるまでの1年間、飲食後に「重曹うがい」をさせていました。遠心(向かって右端)の虫歯に注目してください。どうですか?通常の写真では虫歯の穴が小さくなっているようにも見えないと思いますが、(もちろんCR充填などしていません)レントゲン写真では明らかに虫歯が小さくなっていませんか?レントゲン写真では黒くなるのが、カルシウムが溶けて虫歯になっている、白くなっているのが再結晶して虫歯が治っているということです。フッ素塗布では象牙質に達している虫歯はひどくなることはあっても、治ることは有り得ないのですが、「重曹水」で飲食後にうがいするだけで、象牙質に達している虫歯でも治ります。たぶん世界で始めての虫歯が治っているという症例写真ですが、歯科医学的にはあまりにも非常識すぎるので、専門家ほど理解できない、信じられないのではないか?と思いますが、事実です。飲食後酸性になっている口腔内を「重曹うがい」でアルカリ性にするだけのお話ですので、どなたでも簡単に再現できます。

2012.03.26

閲覧総数 145500

-

11

虫歯予防は可能!!(電気化学説的予防法)

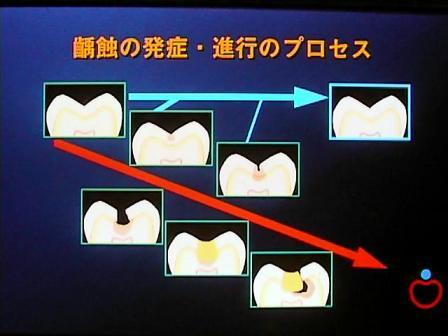

これは2010年4月の記事の再掲なんですが、要点をよくまとめているのでアップしておきます。虫歯はアルカリ性(重曹うがい)で自然治癒するのです。虫歯は削らないでも治るものがある。治らないまでも進行は防げる。削って埋める処置をしても、接着ハガレは起こるので、また虫歯になる。歯は溶ける(脱灰)だけではなく、再結晶(再石灰化)する。要するに、自己修復能力がある。これを利用しない手はない。歯はpH5.5以下で溶けるとされるが、実際にはpH4(細菌が出す酸の下限)でも溶けない。溶けるには別のメカニズムがあることを示唆している。歯は削る治療を繰り返して、最後は抜歯となることが多い。削らなければ、その寿命は長い。通常、20歳まで削る治療をしなければ、歯周病になり歯根が露出しない限り生涯、虫歯にならない。pH0の塩酸を薄めて歯を溶かす実験をしてみると判るが、歯が溶けるpHは0~1の強酸だ。細菌が出すpH4以上の弱酸では歯は溶けない。しかし、pH4でも電流を流せば溶ける。電流を流す前。電流を流して3時間経過後。これを存知でしょうか?レモン電池。鉄釘と銅釘(違う種類の金属ならなんでも可)をレモンに挿すと、電気が流れる。電子が出て行く方(この場合鉄)が溶ける。イオン化傾向の違いによる現象だ。歯と歯科用金属の間にも、エナメル質と象牙質の間にも、電流は流れる。もう一つ、酸素濃度に違いがあると、酸素が少ないところから、酸素が多いところに電子が奪われ、奪われたところが溶ける現象がある。通気差腐食という。バイオフィルムの底は、酸素が少ない=溶ける。虫歯というものは、鉄の腐食、赤さびと同じものだ。イオン化傾向の違い+通気差腐食によって起こる。「絵をクリックして、別ウインドウに飛んだら、再度クリック!アニメが始まります。」では、どうやって腐食(虫歯)を防ぐか?すでに確立している金属防食の技術を使う。この図は縦軸が電位差、横軸がpH。縦軸:腐食させたくないものにマイナス電位を与える(電子を供給する)と、腐食しない。横軸:pHがある程度高い(アルカリ性だ)と腐食しない。要するに、pHコントロールだ。アルカリ性にするには、重曹が入手しやすく、毒性もない。水に溶かして、プラークが酸性になった時(飲食直後)、うがいするとよい。瞬時にpHは上がる=電気が流れない=歯が溶けるのが止まる=再石灰化が始まる。重曹水の作り方は500mlのペットボトルに小さじ一杯3g。作り置き可。「重曹うがい」で、この程度の虫歯は治る。2年後概ねこの程度の虫歯は心配ない。飲食後の「重曹うがい」で進行しない。でも、食生活の改善が一番重要。いちばんいけない食生活は最後のパターンだ。「ちょこっと食い」「だらだら食い」「寝る前の飲食」寝ると唾液が出なくなるので、元々唾液中に含まれている重曹成分(重炭酸イオン)による緩衝作用(酸の中和)を期待できない。「重曹うがい」も間に合わない。#参考画像は「日本ヘルスケア歯科研究会」、熊谷崇先生御著書他より引用。多謝。#詳しくは、カテゴリーの「虫歯の電気化学説」、「削らない虫歯治療」参照。世の中には、常識は真実とは違うことがたくさんある。虫歯に関しての知見にしてもそうだ、なんか、やばくない?だまされているってことですよ。。

2023.02.19

閲覧総数 2147

-

12

今日の抜歯再植術シリーズ26.1

40代女性、右下5、歯根破折他院で抜歯するしかないと言われてうちに紹介でこられた。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202405270001/うちで抜歯することは矯正治療の便宜抜歯やトラブった親知らずくらいしかない。一般には抜歯の原因は歯周病が一番多いとされているが、それは嘘だ。歯周病は治る。一番の原因は神経を取った歯の細菌感染によるPer(辺縁性歯周炎)だ。歯周病もPerも咬合性外傷により悪化する。そしてグラグラになり抜ける。このことは歯科業界の不都合な真実であり、業界こぞって歯周病の所為にしてダンマリを決め込んでいる。歯を長持ちさせようと思えば、とりあえず神経を取らないことだ!Perは3MIX+α-TCPで治るので、咬合性外傷のコントロールが残る。咬合性外傷によりグラグラになり抜けるだけではなく歯根破折は大きな問題だ。神経を取った歯は破折しやすいので、これも神経を取ることは止めるべきだが(3MIX+α-TCPを使うと神経を取る必要はなくなる)、割れてしまった歯を保存しようと再建するのが抜歯・再植術だ。そういうわけでうちでは抜歯症例そのものがない。手遅れで勝手に抜けることはあるが、それは仕方がない。患者も納得している。・・・今日は再建までの予定だ。内部のポリープを電気メスで除去する。抜歯3つの破片があったが、破折線が合わなかったので、歯根だけしか使えなかった。内部は黒色物質(FeS)で汚れている。細菌が侵入していたことを示している。これがPerの原因だ。根尖口まで貫通させている。綺麗にしたらポストを入れて再建を始めるつづく

2024.05.28

閲覧総数 372

-

13

次の文明に持っていくべきスピーカ3

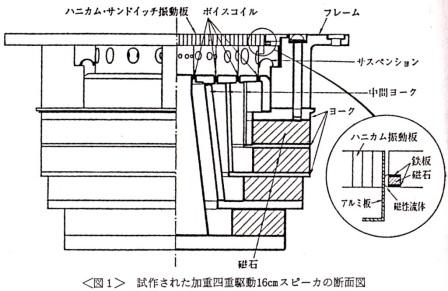

ラジオ技術誌1983年2月号より三菱の特許に基づく「加重多重駆動フルレンジ・スピーカ」の試作機は日立の河村信一郎氏により開発され、1983年のオーディオ・フェアで発表されています。振動板直径12.5cm、厚さ8mmの円形アルミハニカム振動板で、4重駆動のフルレンジです。しかも定電流駆動、Lo-D HMA-9500を定電流アンプに改造したものを4台使用していたという話を聞いたことがあります。さすがにダンパーはありますが、エッジはありません。磁性流体で浮かせてあります。またこの磁性流体には定電流駆動ではそのまま出て来るfoの盛り上がりの制動という2つの役目があります。厳密には高域共振点(第5モード?)が20kHz以下にかかってきていますが、最初の設計では可聴帯域外の予定だったそうです。これは振動板も厚みがあると共振周波数が下がってくるというトムソン効果という現象によるものらしい。なぜ定電流駆動するのかというと、駆動力:F=BLI(B:磁束密度、L:磁界中の導線の長さ、I:そこに流れる電流)のうち、B、Lは定数なので、電流:Iと駆動力:Fは比例関係にあり、駆動力:Fのコントロールが容易になるからです。

2013.02.25

閲覧総数 540

-

14

ほんとうの虫歯の原因シリーズ2

こういうタイトルで記事を書くのは5年ぶりです。もう面倒なのですが、すぐに忘れ去られるので、TAKEさんがコメントを入れてくださったので、リンクを貼っておきます。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200906110002/今日の症例は15歳女子、左下6の咬合面カリエス。時々自発痛+、冷水痛+。溝のところに開いた穴は小さいのだが、内部の象牙質だけが溶けて、がらんどうになるタイプ。エナネル質と象牙質の自然電位(イオン化傾向)の差と、虫歯の内外の酸素濃度勾配によって生じると思われる。少なくとも細菌の出す酸で溶ける現象ではない。酸で溶けるのならエナメル質も溶けるはずだ。「虫歯の電気化学説」にまとめていますので、ご参照ください。もう1つ言うと、この程度の虫歯の凍みや痛みは細菌の感染によるものではなくて、象牙質とエナメル質間の局部電池の電位差による刺激によるものと思われる。流れるのは電子ではなくてプロトン:H+:水素イオン。山口大の藤森先生らの研究で明らかになっています。凍みたり痛みが出ている虫歯に重曹うがいをすると症状が消えるのは重曹がH+を中和反応で消すからだと思われる。内部には軟化象牙質は多少残っているが、これを位相差顕微鏡で観察してみても、細菌はほとんどみあたらない。象牙質のかけらばかりしか見えない。そもそもこのタイプの虫歯の中には細菌はいません。見たことのある歯医者がいるのでしょうか?虫歯は細菌感染症で、虫歯は虫歯菌が出す酸で歯が溶けたものとまことしやかに説明する歯医者ばかりだが、そもそも細菌が出すpH4程度の酸では歯は全く溶けない。pH3の炭酸飲料に数週間浸けても溶けはしない。エナメル質はなるべく残して、CRの接着面積を確保する。軟化象牙質もアパタイト系裏装セメント(α-TCPセメント)が固まる程度に乾燥できれば、残しておいてもかまわない。この処置で象牙質は再結晶する。軟化象牙質には細菌はいないし、そもそも細菌は虫歯の原因ではない。接着可能な歯質が十分に確保できて、辺縁漏洩がなければ、虫歯は残しておいてもかまいません。念のため抗菌剤を添加したα-TCPセメントで軟化象牙質の上から裏装する。CR充填後

2014.12.09

閲覧総数 4013

-

15

酸で歯が溶ける?

ちまたではよく「細菌が出す酸で歯が溶けるのが虫歯」だよ。。と歯医者ですら言っていますが、ほんとうにやってみたことあるの?と思ってしまいます。結論から言うと、歯は細菌が出す程度の弱酸(pH3~4)では溶けません。1ヶ月でも2ヶ月でも抜歯歯牙を弱酸に漬け込んで放置しても溶けたりしません。「細菌が出す酸で歯が溶けるのが虫歯」というのはウソです。では、バイキンがいないから溶けないのかな?と思ってその弱酸と歯牙が入ったビンに唾(ムシバ菌入り)を入れて放置しても、溶けません。腐敗して臭くなりますが。では、どの程度のpHの酸なら溶けるのかな、、?と思って、工業用塩酸(35%塩化水素水)を買ってみました。ボトルの蓋を開けるのも、おそるおそる、、湯気?が立っています(HClは揮発性)、手に着いたら大火傷します。この工業用塩酸のpHは0です。10倍に薄めるとpH1、100倍に薄めるとpH2、1000倍に薄めてpH3、10000倍に薄めてpH4、ムシバ菌が糖質を分解して出す酸のpH3~4では歯は全く溶けません。pH1~2でも溶けているようには見えません。pH0の原液ではやっと泡(酸素)を出しながら溶けているのが確認できますが、丸1日漬け込んだくらいでは溶けてなくなったりはしません。その程度です。 では、なんでこんなに歯が溶けるの?と思いますが、別のメカニズムがあったのです。つづく。。

2009.04.25

閲覧総数 2842

-

16

外傷性の虫歯8(歯根面・隣接面カリエスの生成理論)

10歳女子、主訴は左下6の頬側面溝カリエスと右上6の隣接面カリエスこれはダイアグノデント値18で30未満なので、重曹うがいだけで何もしないでも良いと思うが、こちらはDD59と高く、実質欠損がある。5番が萌えてきたら進行する可能性が高いのでカバーだけでもした方が良いと思うが、問題なのは、こちらだ。拝見するとギョッとする。他院で歯列矯正治療中なのだが、後天性というか矯正治療による開口なのだろうと思われる。担当医によれば、これは自然に治る?そうだが、どうだろうか?ちょっと無理っぽい。問題は開口による外傷性のクラックや虫歯だ。左下6の咬合面を拡大してみると、この歯だけが当たるので、クラックが入っている。長い目で見ると破折する危険性がある。右上6の隣接面を拡大してコントラストを強調すると虫歯に向かってクラックが見えるような気がする。典型的な外傷性の虫歯だ。将来大きな虫歯に発展?する可能性が大きい。画像を拡大してじっくり分析することにより、裸眼はもちろんルーペで見るよりも拡大率は高いので、隣接面カリエスが外傷性だということも特定できる。

2019.12.26

閲覧総数 2314

-

17

クリアベールの修理

空気清浄機クリアベールはとても高性能なんだが、突然電源が入らなくなることがある。しかし復旧は可能だ。裏蓋を開けて基盤の裏面を見てみると、バックアップの?リチウム電池が見える。これがヘタっている。0Vだった。外して手持ちのリチウム電池を取り付ける。簡単に復旧する。この電池は内部ROMのバックアップではなく、機械自体の寿命を決めているように見える。使用を続けると10年で寿命を迎えるとかw 知らんけど。

2023.03.09

閲覧総数 852

-

18

試作スピーカー11.4(VPの再作成@アルマイト処理の非物理的マスキング3)

ちょっと幅広すぎたけれどなんとかなるか。。反対側もやってみるつもり

2024.03.19

閲覧総数 62

-

19

乳歯の感染根管処置2

6歳女子、右上D、歯髄失活、自発痛-反対咬合対策のFKOを使うのがイヤ、、で、女の子なのに、、とお母さんが困っていたが、虫歯の治療はしたいということで素直にやらせてくれた。鶏肉とおぼしき食渣がたくさん詰まっていたのをタービンで掻き出して、3MIX+αTCPで根管充填してCRで充填した。α-TCPは現在最強の直覆材だし根管充填材だと思う。しかし以前は健保適応品として入手できたが、今は生産停止で会社も消えている。ただし自作は可能だ。原材料も入手できる。ここを参照https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/9008/時系列でどうぞ

2025.07.20

閲覧総数 169

-

20

今日の抜歯再植術シリーズ38.0

40代男性、右上5、歯根破折、副鼻腔炎まずはレントゲン写真でのbefore/afterからbeforeafterものすごく細菌まみれだったので、副鼻腔炎に感染が波及していたのでしょう。数時間後には副鼻腔炎の症状も消えたそうだ。つづく

2025.10.11

閲覧総数 97

-

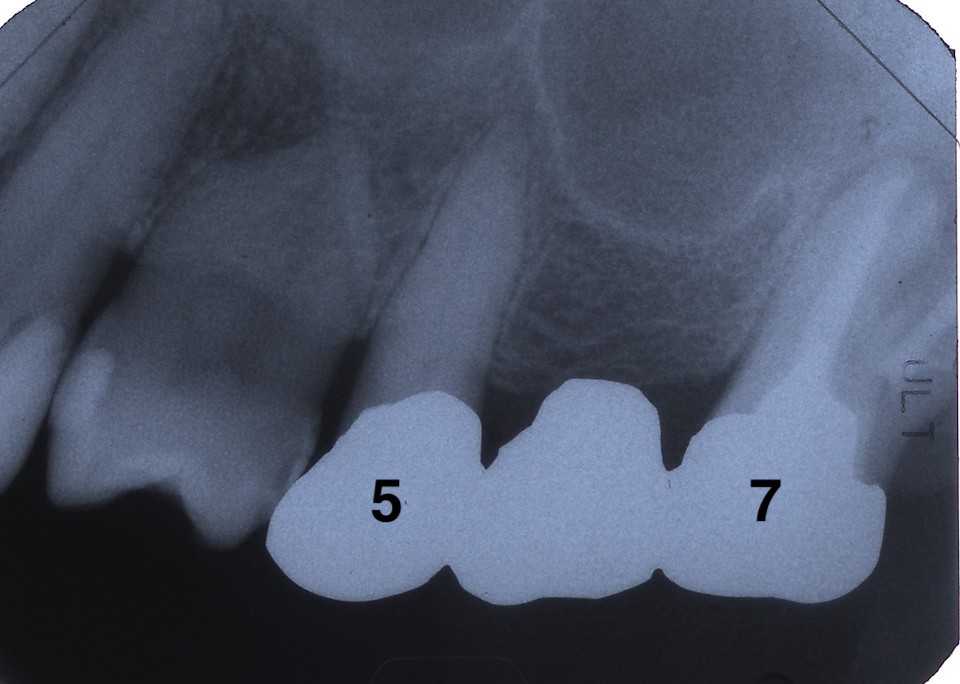

21

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.0

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合この方、ひどい食いしばりで歯が壊れてしまう。噛み合わせの左下7番も歯冠が崩壊しつつある。7番はブリッジが脱離していて、内部は虫歯でドロドロ。Perつまり根管充填が緊密ではなく、歯根内部は細菌だらけで根の周りにはひどい炎症がある。まずはレントゲン写真から。7番の歯根の周りが炎症で黒くなっているのが分かると思う。ブリッジを全部外すと咬合が狂うので、とりあえず7番だけカットして内部を見てみた。根管充填材が見えるところまで軟化象牙質を除去して、3MIX+α-TCPを入れて根管内部を殺菌することにした。根管充填材の周りは黒くなっているのが見えると思うが、これは硫酸塩還元細菌の代謝産物の硫化鉄:FeSで、理想に反して根管充填材はゆるゆるの緊密充填ではないことを示している。このような状況は普通のことだ。歯根内部は細菌だらけということだが、ゆるゆるだから根管充填材を全部除去する必要もない。ゆるゆるの隙間から3MIX(抗菌剤)は浸透し根管は殺菌される。外傷力を弱めるために咬合調整を繰り返している。コア部分は隙間に細菌由来の黒色物質FeSがこびりつき、真っ黒。ポンティック下も細菌のコロニーでドロドロ歯質は残っているように見えるかもしれないが、ボンディング材が効く程度に軟化象牙質(虫歯)を除去すると、残根状態になる。つまり通常治療では抜歯しかないということだ。しかもPerでグラグラの動揺度2〜3、垂直性同様有りだ。とてもこのままではブリッジの支台には使えそうもない。ピンク色の根管充填材が見えると思うが、周りは真っ黒だ。その真っ黒になった隙間から細菌は侵入するし、3MIXも浸透する。こうではない緊密な根管充填治療は垂直加圧法でしか見られない。3MIX+α-TCPCR(ダイレクトボンディング)で覆う。これでないと微小漏洩が起こり失敗する。丸い形はラウンデッド・コアと呼び、この形が咬合力を内向きに集中させ歯根を守る。ポストは歯根の外側にこじるような応力を生じるので歯根を壊してしまいやすい。補綴物が必要な時はピンレッジで維持力を得る。これはCAD/CAMでは作れないだろう。これで2〜3週間様子をみる。外傷性咬合のコントロール(ナイトガードや行動療法)をしながら。つづく

2025.10.31

閲覧総数 130

-

22

試作スピーカー31.7(VPの製作23)

VPの最終版の切り出し作業中

2025.10.31

閲覧総数 71

-

23

今日の抜歯再植術シリーズ39.0

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。右上6も破折しているのだが、今回は接着で誤魔化した。今日は抜いて抜歯窩の膿瘍掻爬洗浄まででは時系列でどうぞまずはレントゲン写真での before/after からbeforeafter遠心の破折片から抜いている鋭匙ピンセットで膿瘍を摘み出す。つまみだしたら、3MIX添加の生食水シリンジで洗浄消毒する。抜いた破折歯根片を合わせてみた。根管充填材には理想とは裏腹に歯質との間に隙間がある。黒い物質は硫酸塩還元細菌が出す硫化鉄。ここには細菌が侵入していたことを示している。緊密な根管充填など絵空事に過ぎない。神経を取るなど細菌感染を招くだけのヤバすぎる行為だ。歯の寿命を短くするだけだ。垂直加圧根充だとましだが、強加圧なので歯根を破折させることがある。つづく

2025.11.13

閲覧総数 82

-

24

重曹はみがき

ここのコメント欄に重曹で歯磨きすると好結果が得られるというコメントを寄せられる方がいらっしゃいます。前々からうちでもやってみようかな。。と思ってはいて、材料を揃えてはいたのですが、発表がのびのびになっていました。というのは、「重曹はみがき」で歯茎が痛くなるとか、浮腫になったとかいうクレームがたまにあるので、うちでは、ま、飲食後の「重曹うがい」くらいにしておけば?と患者さんには指導していたからです。でも、重曹は虫歯予防どころか虫歯を治す効果があり、その静菌作用により歯垢付着の抑制、歯周病、口臭の緩和にも効果があるようですので、やってみない手はありません。「重曹はみがき」のレシピはアロマ系のサイトにいろいろあって、材料の通販サイトもあります。基本は重曹20gにグリセリン11g位を混和して、ちょうどよい粘稠度を得るというものです。それにお好みでハーブを加える(アロマ的にはここが重要?)ようです。また、研磨剤としてクレイ(粘土)、蜂蜜、塩を加えるというのもあります。ここでは歯医者的にシンプルに、重曹とグリセリンにハッカ油を少々というので作ってみました。これらの材料は局方扱いになっていて全部薬局でそろいます。また、注意点はプラステックの容器では保存しないようにというのがありました。容器にヒビが入るそうですが、未確認です。使ってみると、グリセリンのおかげでさほど塩辛くなく、粘膜への刺激も少なそうです。クールミントの爽やかさもあって、よさそうですね。あとは、歯磨きチューブなどに入れるなど、使いやすさの追求でしょうか?まあ、安いし、フッ素とか合成洗剤とか抗菌剤とか危ないものは入っていないので、安心です。

2025.11.15

閲覧総数 140

-

25

重曹水の作り方動画(重曹うがい用)

このビデオは2005年頃に撮ったもので、重曹うがいというのはうちのオリジナルなんだが、巷では同じような重曹水の作り方が出ている。このレシピを参考にしているものだと思う。重曹水の作り方、ティー・スプーン1杯(3g)の重曹を500mLのペットボトルに入れて水を口まで注ぎ、振って溶かすだけ。https://youtu.be/a659I49pDf0 使い方、飲食後なるべく速やかに、重曹水を口に含んで グチュグチュ(^~^)、ペッ。たったこれだけ。

2025.11.15

閲覧総数 158

-

26

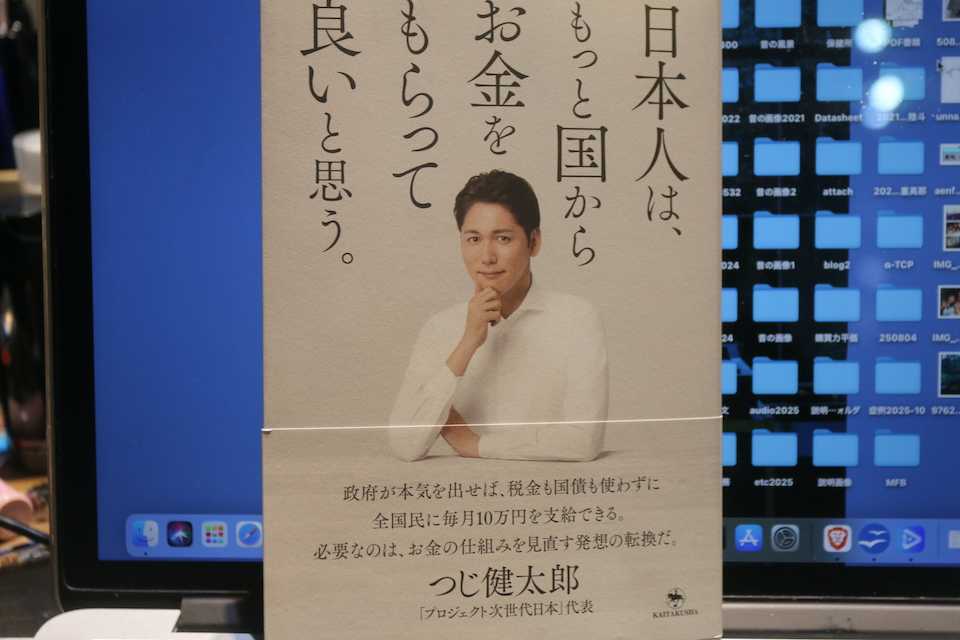

ベーシックインカムを実現する

お金は幻想、無から作られる。吸い上げられるだけではなく、

2025.11.19

閲覧総数 126

-

27

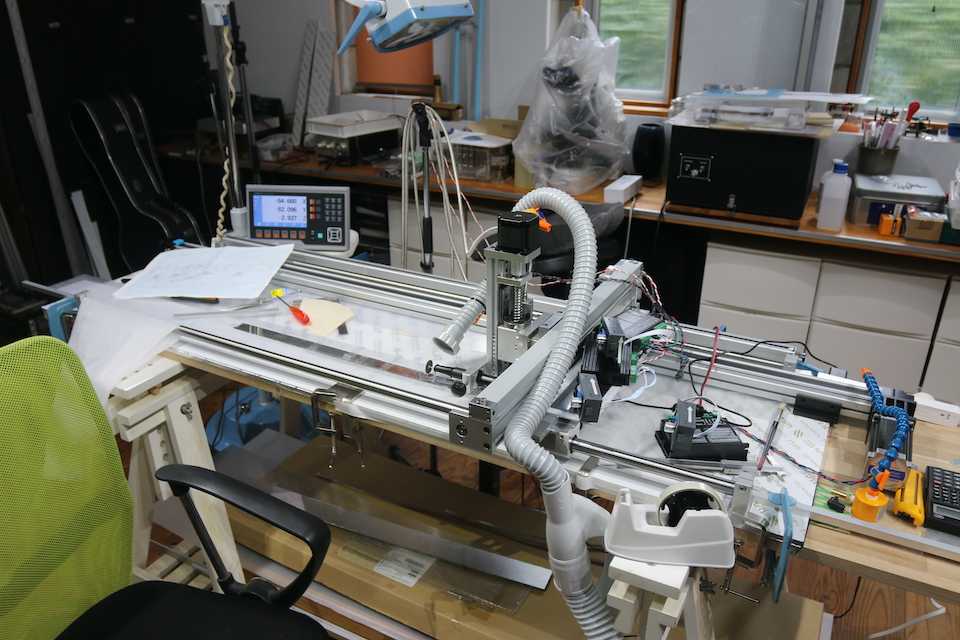

CAD/CAM フライス盤2

前回の続きというか2018年の続きだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202305270003/長年身体を酷使した所為か、身体が悲鳴をあげている。手作業でフライス加工ができる気がしない。レーザー加工もする必要があるだろう。グルーをCNCで自動塗布もする必要もあるだろう。加齢による身体機能の劣化もあって日常生活すらままならなくなっている。なんとしてもNCフライスマシンを構築したい。CADは導入したので、次はCAMを導入予定だがまだ目星が付いていない。6年前の続きになるが、ステッピングモーターの調子が悪い。手で回すと回らない、無理矢理回してもガリもあるようだ。KH56QM2-912という機種なのだが、部品交換しようにも古くて入手困難だ。後継機種も探せない。仕方がないので分解掃除をしてみることにした。磁気ギャップに磁性ゴミでも付着しているのかもしれない。分解して内部をよく観察してみたのだが、異物は発見できなかった。そのまま再組み立てしたらスムーズに回るようになった。誰かが落として歪んだのかもしれない。とりあえず治ってよかった。

2024.03.10

閲覧総数 77

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/27(木)・「0・9増」(´;…

- (2025-11-27 17:00:00)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-

-

-

- 心の病

- 深淵なる聖堂 (Remastered)

- (2025-10-18 14:20:02)

-