全418件 (418件中 1-50件目)

-

レイアウトに団地を!辻堂団地風サンルーム住棟模型

GMの公団住宅をベースにした改造案を以前書きましたが、今回はその中から、辻堂団地のサンルーム付き住棟をチョイス。実は既に完成しています。120731-014 posted by (C)Mishizawaメイン南面です。GMの製品状態から大幅に改造されたのはこの南面でしょう。アクリル板のレーザー加工を外注したフルスクラッチの南面をすげ替えました。ネット上で入手した間取り図を元にCADで図面を引き、ここから展開図を作成しました。120731-009 posted by (C)Mishizawaメイン北面です。こちらは殆ど製品のままの状態ですが、風呂釜周辺を改造しています。GMの製品は風呂釜が外に飛び出たタイプですが、辻堂の住棟はそれ以前のタイプであり、壁に空いた風呂釜用の穴を埋めてあります。また、住棟全体の下塗りにグレー(ボデーペンのプラサフ)を吹き、透け防止にしています。その他、窓パーツは製品のままだと曇りガラス気味でサッシのメリハリが不足していたため、作り直しました。サッシはMDプリンタでメタリックシルバーを透明ステッカーに印刷して表現。そのままでは剥がれやすいので透明ステッカーをもう一枚上から貼って保護してあります。さて、このジオラマにはもう一つの住棟を置きました。120731-007 posted by (C)Mishizawaメインスターハウス(旧作)です。実はこのジオラマ自体、神戸で開催されている「団地アンプラグド!ANNEX part1 (写真展)」に出展するために作成したもので、スペースに制約がありました。そこで、限られたスペースにポイント的に配置できるスターハウスを選択し、サンルーム住棟を並べてみました。120731-011 posted by (C)Mishizawaメイン住棟自体の製作記は過去記事を参照していただくことでここでは割愛させていただきます。また、実は外周道路にはバスコレ走行システムが周回できるようになっており、団地ジオラマ兼バス用レイアウトとなっています。今回はここまで、続きはまた今度。

2012.08.21

コメント(2)

-

街路灯めぐり 名古屋駅桜通口界隈

名古屋駅周辺には意外と趣のある街路灯が残っているものです。名古屋駅から国際センター方面に歩くと、ちょっと脇道にそれた所にあった商店街の街路灯群。ここには複数の種類の街路灯が、同じ色に塗装されていて妙な統一感を出していました。120205-13 posted by (C)Mishizawaメイン円盤形の街路灯。シンプルなデザインです。120205-14 posted by (C)Mishizawaメインこちらも円盤形ですが、灯器のグローブが複雑にカットされたデザイン。上のシンプルな街路灯とは灯器もステーも別物ですが、同じ色に塗装されているので違和感がありません。そして・・・120205-15 posted by (C)Mishizawaメインこちらの街路灯は平面で構成されたタイプ。一刀彫のようなデザインは、寒天を包丁で切ったような感じ。こちらも同系色に塗装されて、違和感なく紛れ込んでいます。この界隈の商店街、もしかしたら街路灯を寄せ集めて・・・今回はここまで。次回をお楽しみに。

2012.03.26

コメント(0)

-

青梅駅 駅舎模型(RMM掲載)

鉄道模型雑誌RM MODELS 200号に、私Mishizawa製作の青梅駅駅舎模型が掲載されました。120225-01 posted by (C)Mishizawaメイン200号という記念のタイミングに掲載されたことは喜ばしいです。詳細は紙面をご参照いただくことにして、今回は掲載されていないカットと、図面について。110715-06 posted by (C)Mishizawaメイン大正時代に青梅線の前身である青梅電気鉄道の本社として建てられたコンクリート造3階建ての駅舎を1/150スケールの模型で再現しました。アクリル板製、図面をCADで作成し、このデータからレーザー加工を業者に外注しました。組み立て、塗装、仕上げは普通のプラモデルのように扱えます。110911-100 posted by (C)Mishizawaメイン実物の写真です。実は模型が完成した時点では現地に一度も足を運んでいませんでした。ネット上の写真だけで完成させたので、答え合わせのための現地訪問でした。110715-27 posted by (C)Mishizawaメイン俯瞰した様子。現地では実際にこの角度から見下ろせるような場所はないと思います。このようなアングルから見ることができるのも模型ならでは。120225-12 posted by (C)Mishizawaメインホーム側は非常階段等でごちゃごちゃとしています。プロトタイプは最近の形態を参考にしたため、201系は全廃間近でした。120225-30 posted by (C)Mishizawaメイン駅前の様子。駅名表示はレトロ調になる前のJRマークが緑色だった頃を再現(単に作るのが簡単だったため)入口付近のヒサシはアクリル板レーザーカットのオリジナル。ベンチや売店はカトーやトミーテックのジオコレから。自販機はこばる製。駅名表示や時計、地図、ポスター等は自作ステッカーを使用。さて、この青梅駅の駅舎模型を製作するにあたり作成した図面をこちらで公開しています。青梅駅駅舎図面図面はPDF形式、環境によってはクリックすると直ちにダウンロードされることもあるので注意してください。詳しい作り方に付いてはまた今度。

2012.03.05

コメント(0)

-

街路灯めぐり 碧海桜井界隈

街路灯めぐり、今回は愛知県安城市の南部、碧海桜井駅周辺の街路灯。名鉄西尾線が高架化されたこの付近、碧海桜井駅も高架駅となり、駅前は再開発され雰囲気がめまぐるしく変わりました。そんな中で、駅の東側には、古い商店街が未だ残っており、かなりの数の街路灯が設置されています。120129-42 posted by (C)Mishizawaメインメイン通りの両脇には、このようなオーソドックスな、しかし懐かしい味のある商店街街路灯が立っています。灯器は花形のものがメインなのですが、桜井の商店街では、設置方法にいくつかのバリエーションがあります。120129-49 posted by (C)Mishizawaメインステーがアーチ状になっている2灯タイプ。120129-48 posted by (C)Mishizawaメイン商店街の入口に掲げられているアーチ状の門。この上にも、同じデザインの灯器が3灯、設置されています。しかも上下逆に・・・120129-50 posted by (C)Mishizawaメインこちらの門は灯器が2灯。120129-43 posted by (C)Mishizawaメインちょっと脇道に入ると、さらに古そうな花形(ひまわり?)の街路灯が残っていました。このタイプはこれ1本のみ確認。120129-44 posted by (C)Mishizawaメイン灯器は結構なボリュームです。ステーの曲線がまたイカしますが、そこに付いているアンドンも、鼓をデザインしたような感じでどこか和風です。かつてはここに商店の名前が書いてあったのでしょうか。(おまけ)120129-53 posted by (C)Mishizawaメイン桜井の商店街ではないのですが、ボール型のシンプルな街路灯があったのでついでに撮影。結構新しそうな灯器です。以上、碧海桜井界隈の街路灯でした。

2012.02.01

コメント(0)

-

民主党を批判すると逮捕!?

民主党批判のプラカードを持っていただけで警察官に取り囲まれて逮捕されたらしい。その後、2泊3日で拘留されたとのこと。昨年12月に民主党の立会演説会があったのですが、その時に「民主党が地上から無くなりますように」というプラカードを持った人が現れて警察官に取り囲まれるまでの一部始終がYoutubeの動画で見られます。レンホーがそんな中でも平然と演説している所もね!動画「2011.12.19 新橋駅前 民主党街宣【反民主党プラカを持ってると隔離?】」マスコミはこんなとんでもない言論弾圧を報道しません。ちなみに麻生首相を批判したプラカードを持った人が過去にいたらしいのですが、もちろん逮捕されなかったようです。恐ろしい時代になったものです。このブログを書いている私もそのうち逮捕されてしまうのでしょうか・・・そして、民主党に投票しないと逮捕されるような時代が来るのでしょうか・・・恐ろしくて夜も・・・

2012.01.24

コメント(2)

-

バスコレ走行システムを光らせる

1/150のバスコレが走る!曲がる!止まる!のバスコレ走行システム。こんなに小さいバスの模型がちゃんとルートを走行できるシステムは、画期的でした。このシステムの素晴らしさは別の機会に紹介するとして、今回、ライトの追加加工を行いました。(動画1)ヘッドライトと方向幕が光ります。車両は都営バスの富士重工新7E。方向幕がガラスと一体になっているので点灯化加工がやり易い。そして・・・(動画2)停止するとブレーキランプが光ります。今回はここまで、続きはまた今度。

2012.01.21

コメント(0)

-

レイアウトに団地を!GM公団住宅模型の改造案

GM公団住宅の模型について、これをベースに何が作れるのか、あれこれ検討してみます。模型のプロトタイプは昭和40年あたりから全国の公団住宅で大量に建てられた5階建ての3Kの間取りを持つタイプ。081011-26 posted by (C)Mishizawaメインその北面は、踊り場が張り出した階段室の両側に、1住戸でサニタリーの小窓が2個と居室の窓が1個という極めてオーソドックスな団地住棟の立面を持つ。111228-26 posted by (C)Mishizawaメイン実は3Kタイプの住棟だけでなく、同時期に建てられたちょっと小さい2DKの間取りを持つ住棟も、ほぼ共通の北面なのです。081011-19 posted by (C)Mishizawaメインこれがその2DK住棟。住戸数も1フロア4戸で5階建て、1住棟で20戸であることも模型と同規模なのですが、連続したバルコニーや物置が同一面上にあり、南面の印象は大きく異なります。そこで、模型の北面と側面を利用し、南面のみ新たに製作することでバリエーションが広がります。一見、共通設計に規格化された無機質な住棟が並んでいるように見えて、実は多彩な間取りを持つ団地の姿を再現するべく、改造に踏み込みたいと思います。さて、同じ2DKでも、ちょっと変わった住棟を紹介しましょう。081229tsujidou-42 posted by (C)Mishizawaメインおなじみの辻堂団地。サンルームを持つ特徴的なこのタイプの住棟は辻堂の他に見たことがありません。しかし、北面は共通設計らしく、上記2DKの住棟や製品のプロトタイプとなった3K住棟とそっくりです。南面のみ自作してすげ替えれば、この特徴的な辻堂団地も再現できるかもしれません。と、ここまで書いて来ましたが、この北面、実は厳密に言うと年代で寸法が違い、住棟の東西方向が年々長くなっています。まあ、模型に換算すると1ミリ2ミリの違いなので、気にしないようにしています。これについてはまた今度。

2012.01.16

コメント(0)

-

レイアウトに団地を!GM公団住宅模型発売

昨年の暮れに、ついに鉄道模型メーカーのグリーンマックス(GM)から、公団住宅の住棟模型が発売されました。昭和40年代前半の5階建て公団型住棟を良く再現しています。形態は昭和時代の公団住宅と、修繕工事を施された近年のUR賃貸住宅の2種類あります。まずは公団住宅から。111228-25 posted by (C)Mishizawaメイン模型のプロトタイプは昭和40年あたりから日本住宅公団の団地に建てられた5階建て住棟のうち、3Kの間取りを持つタイプ。写真は南面のバルコニー側。このタイプは非連続なバルコニーと台所からバルコニーに出るためのドアが特徴で、現在でも同型が多数現存しています。081011-26 posted by (C)Mishizawaメイン愛知県知立市にある知立団地の住棟の例。昭和41年から入居が始まるこの団地にも、ズバリと言える住棟が現存しています。模型化された住棟の規模は1フロア4戸で、これは実物の団地住棟の中では比較的小規模な方です。111228-26 posted by (C)Mishizawaメイン北面の階段室側も、実物に忠実に再現されています。階段室のダストシュートは、後年では撤去されたり省略されたりしている住棟もありますが、模型は比較的オリジナルな形態を再現しています。111228-17 posted by (C)Mishizawaメインこちらは近年のUR賃貸住宅を再現した、修繕工事後の形態を再現しています。南面は上記の公団時代とはあまり差異が無いように見えますが、換気扇の排気口が異なっていたり、細部にこだわりが見られます。111228-18 posted by (C)Mishizawaメイン北面は修繕後の大胆な塗り分けが特徴で、いかにも近年の塗り替えが行われた後の形態を表現しています。ただ、この塗り分けは団地毎に様々だったので、特定の団地を再現したい場合はちょっと厄介ですね。あと、ダストシュートに沿って後年追加された配管を別パーツで再現していることと、屋上のパラボラアンテナが追加パーツとして添付されている分、公団時代よりお買い得かもしれません。ともあれ、一般的かつプロトタイプに忠実な団地住棟が模型化されたことは、喜ばしいことです。さて、Mishizawa的には製品を並べて満足するはずがありません。これをベースに改造して何に仕立て上げようか・・・続きはまた今度。

2012.01.04

コメント(0)

-

ヴァイオリン入手(鈴木ヴァイオリン 特No.1)

某ネットオークションで、ヴァイオリンを入手しました。111213-22 posted by (C)Mishizawaメイン鈴木ヴァイオリンが1950年代から1970年代初めまで製造していた特シリーズ。40~50年経ったこのシリーズは、当時の造りの良さと、時を経た鳴りの良さで現在も人気が高いという。一体どんな感じなんだろう・・・と気になり始めてはや1年以上、やっと入手できました。特シリーズは当時の鈴木ヴァイオリンの上位機種として位置づけられ、特No.1からNo.5まであり、数字が大きい方がグレードが高いとの事。今回の特No.1は、当時の鈴木ヴァイオリンの中で上から5番目のグレードだという。111213-13 posted by (C)Mishizawaメインラベルには1971年製造の記載があり、40年ものです。鈴木ヴァイオリンのラインナップは1972年頃に大幅改訂され、特シリーズは廃番になりました。特No.1は以降のNo.300に相当するとの事。この楽器はそんな特シリーズの最終型ということになります。ちなみに1970年当時の定価は17000円。現在の感覚では安く感じますが、当時の大卒初任給が4万円程度だったことを考えると、大きな買い物です。111213-15 posted by (C)Mishizawaメイン裏板です。トラ杢と呼ばれる縞模様が結構はっきりと出ています。この杢が出ているからといって必ずしも良い楽器であるとは言い切れませんが、見た目は結構良さげです。さて、気になるのは状態です。ネットオークションで入手した楽器については基本的にはノークレーム・ノーリターンなので、ハズレをつかまされても泣かないというのが原則です。元は良いグレードなのに状態が悪いと、落札金額を超える調整費用がかかる可能性もあります。今回もそのようなリスクはあることを承知で落札しました。今回の楽器は・・・何と!すぐに弾ける状態でした。あくまで感覚的ですが、弾き味は、大きい音が出やすく良く鳴る、雰囲気が重厚な感じ、指板が低く弦高が高い・・・そんな感じでした。後継グレードのNo.300は私が高校の頃使用していたのですが、それと同一グレードとは思えないくらい良い楽器に感じます。経年のせいでしょうか。という訳で、特シリーズの人気が現在でも高い理由が良くわかりました。そして、良い買い物でした。ちなみにこの楽器で演奏会に出る予定は、今のところ、ない・・・

2011.12.13

コメント(0)

-

平針の車両

先日、平針にある愛知県運転免許試験場に免許の更新に行って来ました。講習が始まるまで40分も待ち時間があったため、ちょっと外に出てみると・・・試験車両が並んでいました。111204-21 posted by (C)Mishizawaメインやはり何と言っても憧れは大型2種ですよね。いすゞエルガですが、ワンステップで中扉仕様。ツーマン車として営業運転に使用されている所を見てみたいと考えているのは私だけではないはず。

2011.12.10

コメント(0)

-

東海団地めぐり ---平針団地(愛知県営住宅)その2---

平針団地の続きです。運転免許試験場へ続く道沿いに、案内板がありました。111204-38 posted by (C)Mishizawaメイン団地内には主要な道路がX字型に走っています。県営住宅の部分は黄色部分のみ。緑色の分譲エリアは団地住棟ではなく、一戸建て形式でした。県営住宅は現在はすでに北側のエリアが建替え済みまたは建替え中で、残っているのは南側のエリアでした。信号機の影がかかってしまいましたが、影の部分は建替え済み。スターハウスは北側の1街区に4棟と4街区に1棟、それに南側の9街区に4棟ありましたが、現存するのは9街区のみ。特に1街区のスターハウスは特徴があり、板状住棟が並ぶ南と北の端にそれぞれ2棟ずつ並べる配置で、特に南側は、南入り板状住棟とNSペアを組むような配置でした。普通なら板状住棟を建てると思いますが、敢えてスターを2棟並べている所に、試験的な意図を感じます。keneihirabari3 posted by (C)Mishizawaメインありし日の1街区のスターハウス 2006年7月撮影(この写真のみ)階段室が北側の南入り住棟と向かい合っている所がNSペアを彷彿させる。111204-56 posted by (C)Mishizawaメイン板状住棟は、殆どの住棟が増築されていました。(名古屋市営住宅とは異なり、スターハウスは増築なし)111204-55 posted by (C)Mishizawaメイン板状住棟は南入りが多いのが特徴。増築部分の谷間に階段室への通路があります。道路から直接アクセスできるので便利です。111204-60 posted by (C)Mishizawaメイン団地は全体的に南側に向かって上る斜面に建っています。けっこうな高低差があります。各住棟に高置水槽が設置されています。ということは、給水塔は・・・111204-57 posted by (C)Mishizawaメインありました、給水塔。団地内には小高い山があり、そこに立っていました。111204-59 posted by (C)Mishizawaメイン給水塔は四角いコンクリート製。111204-72 posted by (C)Mishizawaメインスターハウスには銘板がありました。昭和40年に竣工しています。公団では昭和39年を最後にスターハウスの建設が終了していますが、愛知県営住宅では昭和40年代の中頃まで建てられていたようで、コダワリが感じられます。以上、愛知県営住宅平針団地でした。

2011.12.08

コメント(0)

-

東海団地めぐり ---平針団地(愛知県営住宅)---

バスと団地の良い関係、今回は平針団地。名古屋市の東部、平針にあります。愛知県在住の方なら、平針と言えば・・・そう、運転免許試験所。今回、免許の更新のために平針の運転免許試験所を訪れました。111204-48 posted by (C)Mishizawaメイン地下鉄鶴舞線の平針駅から、平針住宅行きの名古屋市営バスに乗り、終点の平針住宅で下車します。バス停前にはスターハウスがお出迎え。平針団地のスターハウスも、このエリアの4棟を残すのみとなりました。111204-49 posted by (C)Mishizawaメイン名鉄バスも団地前を走ります。バス停は無く、スルーします。111204-51 posted by (C)Mishizawaメイン終点に到着したバスは、団地内の車庫に入ります。後ろに見える住棟は、名古屋大学の職員住宅のようです。梁が目立つ外見は公務員住宅風。111204-54 posted by (C)Mishizawaメイン地下鉄平針と平針団地を結ぶバス路線は、団地住民だけでなく運転免許試験場へ行く人も利用する人気路線です。バス停にはたくさんの人々がバスを待っていました。111204-74 posted by (C)Mishizawaメインここのスターハウスは、数は減りましたがまだまだ現役という感じです。以上、平針団地とバスでした。

2011.12.05

コメント(0)

-

団地アンプラグド Vol.2 報告

去る11月19日(土)、大阪で団地イベント「団地アンプラグド Vol.2」が大阪・天満橋で開催されました。団地と音楽ライブの共演という、全く新しいコンセプトの「団地アンプラグド」も、今回で2回目ということで、大盛況でした。そんな中、私Mishizawaも、団地模型の展示で参加させて頂きました。111119-03 posted by (C)Mishizawaメイン設営風景。会場となったのは『ULTRA 2nd COFFEE AND DINER』余談ですが、ここのお店は「ケークサレ」に力を入れています。大阪在住の皆さんは午前中から準備に取りかかっていました。私は愛知から一足遅く入らせて頂きました。111119-10 posted by (C)Mishizawaメイン団地グッズの販売もありました。「団地ハンカチーフ」がイカす。スターハウスクッキーは本物の団地住棟から型取りしたというコダワリのもの。赤羽台団地のスターハウスとの事で、おいしく頂きました。111119-11 posted by (C)Mishizawaメイン個人的に気になったのが、この模型。天満橋の水辺の情景を再現したもので、このお店の常設展示のようです。この雰囲気が良いです。111119-12 posted by (C)Mishizawaメイン写真展示、関東からは「リサタケキさん」のトイカメラ写真。鮮明な画像が手軽に撮影できてしまう昨今ですが、ほっとする雰囲気が印象的。111119-13 posted by (C)Mishizawaメインこちらは日本給水党党首、UCさんの給水党コレクション!他に、主催者CAPOさんと、北九州の神タケさんの写真展示があったのですが、すみません、撮る機会がありませんでした・・・111119-18 posted by (C)Mishizawaメインさて、もちろん私Mishizawaも、団地模型を展示させて頂きました。なんか殆どが既にダンパクで何回か展示したものなので、目新しさがないなーと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、今回の新作が、写真中央の「公営住宅標準設計 52C型」です。実は、この52C、1年以上前に完成していた不本意な新作でした。本当ならこのイベントのために新しい模型を完成させてお披露目をしたい所だったのですが、間に合いませんでした。それでもけっこうな反響をいただき、やはり出して良かったと思います。111119-20 posted by (C)Mishizawaメイン団地フードもありました。ショーケースの中に飾られているのは、ケークサレで作った鷺洲第二団地とホットケーキの給水塔。こちらは非売品。111119-21 posted by (C)Mishizawaメインあいにくの雨でしたが、大盛況でした。プレゼンの部1.九州の神・ALL-Aのタケさん 世界の団地の成り立ちを源流まで遡るというところから、趣味的に面白い団地の紹介まで、盛りだくさんでためになります。 まるで大学の講義を聴いているかのような、すばらしいプレゼンでした。2.日本給水党党首・UCさん 日本給水党結党3周年の記念演説!奮い立たせる何かを感じます。 是非一緒に街宣しましょう・・・(もちろんパロディーです)3.名古屋の団地女子・みいみいさん 高蔵寺ニュータウンの魅力をたっぷりと聞かせて頂きました。 ロングすべり台には、子供を連れて行ってみたいです。団地音楽ライブの部 主催者CAPOさんと、フルート&サックスの林未来彦氏のユニット「D+」の演奏です。 団地ソングって何?って思っていたのですが、なるほど・・・ ブログでつらつらと書き並べてもこの魅力は伝えられないですね。という訳で、当日の様子がネット配信されています。こちらをチェックされてみては如何でしょうか?キーワードは「ベランダ立って胸を張れ!」ダンチアンプラグド生放送 2011/11/19(sat) さて、イベント終了後、打ち上げにも顔を出させていただいたのですが、翌日に娘の幼稚園の作品展があったため、途中で失礼させていただきました。最後に、主催者のCAPOさん、司会のヨシナガさん、けんちんさん、プレゼンンのタケさん、UCさん、みいみいさん、写真展示のリサタケキさん、お疲れ様でした。111119-26 posted by (C)Mishizawaメイン途中の淀屋橋にて。大阪の地下鉄は良い!酔っぱらいながらもスムーズに新幹線に乗れました。けんちんさんに感謝!

2011.12.01

コメント(0)

-

韓国人(だけ)には日本料理を出してはいけない!

どうやら韓国人に日本料理を出すと、自尊心を傷つけられるらしい。他の国の人には出しても問題にならないのに・・・以下、「Yahoo!ニュースより引用」(元記事)------------------訪米の李大統領晩餐会 日本料理接待「深刻なミス」産経新聞 10月25日(火)7時55分配信 ■韓国誌、ホワイトハウス批判 【ソウル=黒田勝弘】先ごろ米ホワイトハウスで行われた韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領に対する国賓晩餐(ばんさん)会の際、メニューに日本料理が出されたと韓国で“不満”の声が出ている。とくに韓国のメディアは「ホワイトハウスの深刻なミス」と批判している。 韓国では近年、日本料理に対抗して「韓国料理の世界化」が叫ばれ、官民挙げてキャンペーンが展開されているが、韓国大統領歓迎の晩餐に日本料理が登場したことに自尊心を傷つけられたようだ。 李大統領を迎えてのオバマ大統領主催の晩餐会は13日夕、ホワイトハウスで開催された。韓国誌「週刊朝鮮」(朝鮮日報社発行)の最新号がワシントン発でそのメニューを詳しく伝えている。 それによると、スープの次に出された前菜風の料理が、赤い魚卵をのせたすしで「MASAGO(マサゴ)」と名付けられていた。これに添えられたサラダも「ダイコン」と表記されていた。 メーン料理のステーキも「ワギュウ(和牛)」で、添えられた野菜も「カボチャ」となっていたという。 同誌は、すしは“カリフォルニア巻き”に近く、高級牛肉の「ワギュウ」や「ダイコン」は米国でも日本語そのままに使われていると紹介する一方で、韓国側はいい気持ちがしなかったはずだという。 そして「これはホワイトハウスの深刻なミスで失礼にあたる。とくに韓国料理の世界化に努力中の韓国大統領の金潤玉夫人は不満だったはず」と伝えている。 こうした不満や批判は韓国当局者が直接語ったものではないが、同誌は「現実的に米国では日本料理は最高級料理になっている」としながらも、「韓国人出席者は受け入れがたい気持ちではなかったか」と指摘している。------------------------------引用終わりつまり、米国では日本料理は最高級料理になっているという現実が気に入らないだけなのでは?

2011.10.25

コメント(2)

-

1/16分数ヴァイオリンの入手と整備

下の娘にもヴァイオリンを触らせてあげたいと思い、入手しました。1/16の分数ヴァイオリン。某ネットオークションで入手した1/16ヴァイオリン。スズキ製。111014-02 posted by (C)Mishizawaメイン入手直後の状態。第1印象は、「すごく小さい!」上の娘が1/10サイズから始めたので、1/16を手にするのはこれが初めて。画像では判りにくいが、松ヤニの痕がけっこうあり、ツヤ引けした状態でした。指板にはレッスン用のテープが貼ってあり、どうにかしたい状態でした。111014-06 posted by (C)Mishizawaメイン心配だった魂柱の倒れはなく、自分である程度は整備できそうです。111014-15 posted by (C)Mishizawaメイン鈴木バイオリン社製 No.220 製造年は1973年 年上です・・・。約40年モノの楽器です。おそらくは私より年上の人が子供の時に弾いていたのでしょう。弦楽器は、古くなると木の乾燥が進んだり、弾き込むことで音が良くなるとのことで、今回の楽器も期待ができそうです。はたして1/16のヴァイオリンがどれだけ弾き込まれているかは疑問ですが・・・ともかく、比較的良い楽器を入手できた事はラッキーでした。111014-17 posted by (C)Mishizawaメイン弓の毛はご覧の通り、切れているもの多数でそのままでは使用できません。当面は切れている毛を除去して使用します。また、弓自体も弾力がなくなっているので、張ると棹と毛がほぼ平行になってしまいます。こんな弓、私も高校の頃使っていたので懐かしいです。111014-23 posted by (C)Mishizawaメインさて、松ヤニの除去とひととおりのクリーニングを行います。まずは弦と駒、フィッティングを取り去ります。そして、研磨剤(商品名:ピカール)でひととおり磨きます。こんな作業、高校の管弦楽にいた頃、団楽器で良くやっていました。(注意)あくまで素人の作業ですので、不具合が生じても当方は一切の責任を負えません。111014-29 posted by (C)Mishizawaメインとりあえずきれいになりました。弓の毛は間引きしたので薄いですが、幼児の練習用には十分かも。いずれは弓の毛替えを自分でやってみたいです。111014-35 posted by (C)Mishizawaメインその他、調弦が難しい分数楽器にアジャスターが付いていないので、アジャスターを4絃に付けるか、アジャスター内蔵のテールピースに交換するかしたいです。弦も、1/16に合わせて切ってあるので、交換したい所です。111014-33 posted by (C)Mishizawaメイン以上、1/16サイズの分数ヴァイオリンでした。

2011.10.16

コメント(0)

-

街路灯めぐり 羽村駅前

街路灯めぐり、今回は羽村駅前で見かけた古い街路灯。110924hamura-35 posted by (C)Mishizawaメイン羽村駅です。羽村駅のにぎやかな方とは反対側の出口、こちらは駅前の再開発が進んでいます。今までなかったロータリーなんかもできるらしい。そんな再開発地区に元々ある道沿いに、商店街のデザイン街路灯がありました。110924hamura-08 posted by (C)Mishizawaメインボール状のグローブ灯器が2つ、曲線状に曲げられたステーの先に付いています。透明グローブに白のポールという、シンプルなもの。高さが高い方のグローブがポールの延長上のステーに付いています。もう1つのグローブは、ポールの側面から延びたステーに付くようになっています。110924hamura-15 posted by (C)Mishizawaメイン旧い町並みに残る旧い信号機との並び。まだまだこのような光景が残っています。110924hamura-31 posted by (C)Mishizawaメインポールの根元には、商店街の名前が彫られたプレートが付いています。なかなか力が入っています。110924hamura-33 posted by (C)Mishizawaメイン殆どのグローブの中には水が溜まってしまっています。電球交換の時は大変そうです。以上、羽村駅前の街路灯でした。

2011.09.29

コメント(0)

-

東海 橋めぐり ---五月橋(名張川)---

東海 橋めぐり、今回は名張川に架かる五月橋。国道25号線といえば、名阪国道で名高い高規格道路、しかし、その旧道にはこんな橋が架かっていました。国道25号線旧道が名張川を渡る橋、それが五月橋です。名阪国道の五月橋インターの名前にもなっています。110813-01 posted by (C)Mishizawaメイン三重県側から奈良県側を見た五月橋。その幅員は狭く、普通車がすれ違いできません。対向車を待っている間に撮影した一枚がこれ。110813-03 posted by (C)Mishizawaメイン五月橋の全景です。全部で3径間。中央は下路平行弦プラットトラス。その両側にポニートラスが架かっています。110813-04 posted by (C)Mishizawaメイン中央のプラットトラス部です。平行弦ですが、戦前の味のあるリベット止め鋼材で組み立てられたトラスはまだ健在です。道路橋としては幅員が狭く、鉄道橋のような印象ですが、完成当初はこれでも十分だったのでしょう。110813-05 posted by (C)Mishizawaメインポニートラス部。こちらもなかなか味があります。110813-02 posted by (C)Mishizawaメイン奈良県側から。親柱が立派です。110813-06 posted by (C)Mishizawaメイン110813-07 posted by (C)Mishizawaメイン親柱に埋め込まれた銘板。こちらもブロンズ製の立派なもの。110813-08 posted by (C)Mishizawaメインポニートラスに貼ってあった製造銘板です。「昭和二年 株式会社横河橋梁製作所 大阪工場製作」と読めるようです。110813-10 posted by (C)Mishizawaメイン中央部には、トラスに直接国道標識が貼られています。この幅員の狭さからもわかる通り、国道25号線の旧道はかなりの酷道とのこと。名阪国道を利用する時は、ちょっと寄り道して五月橋を訪れてみては如何でしょう。以上、国道25号線旧道 五月橋(名張川)でした。

2011.08.30

コメント(0)

-

東海団地めぐり ---高浜市内の公団特定分譲住宅---

愛知県高浜市のとある国道沿いに建っている集合住宅。まずは写真をご覧下さい。101010-07 posted by (C)Mishizawaメイン鉄筋コンクリート造の3階建て集合住宅です。看板から民間のマンションである事がうかがえますが、この外観はどう見ても公団住宅の2DK住棟です。しかし、規模は普通の団地住棟よりずっと小さく、階段室は2箇所で、何より3階建て。戸数は12戸と、小規模の団地風住棟がこんな所にポツンと建っている事が、前から気になっていました。そして、ある日通りがかりに側面に銘板らしき物がある事に気付き、改めて調査に向かいました。110811-02 posted by (C)Mishizawaメイン銘板を見て、なるほどと思いました。この住棟は日本住宅公団が民間企業のために建設した特定分譲住宅だったのでした。「神惣瓦工業(株)共同住宅」となっていますが、ここ高浜市近辺は三州瓦の生産が盛んな所です。そのなかの瓦製造会社がおそらく社宅として建てた共同住宅で、設計は日本住宅公団の標準設計を踏襲しているものと思われます。周辺に公団住宅が無いこの地に団地としてはまずあり得ない規模の住棟が建っているのには、このような事情があったのですね。日本住宅公団の特定分譲住宅は、今回初めて見ましたが、探せば他にもありそうですね。

2011.08.16

コメント(0)

-

東海団地めぐり ---東陽町住宅(愛知県営住宅)---

東海団地めぐり 今回は愛知県刈谷市内にある東陽町住宅。100728-03 posted by (C)Mishizawaメイン愛知県刈谷市、自動車産業が盛んなこの街に、昭和30年代の市街地住宅風の県営住宅がありました。100728-07 posted by (C)Mishizawaメイン県営東陽町住宅。昭和34年度 建築1階は商店街、2階は商店の住居、3階と4階は普通の県営住宅です。100722-21 posted by (C)Mishizawaメイン商店街は「刈谷名店街」と呼ばれ、当時はかなり賑わっていたとか。今ではレトロ商店街の仲間入りです。100722-23 posted by (C)Mishizawaメイン上階の一般住居には階段室でアクセスします。階段室は2箇所ありますが・・・ご覧の通り上り階段部分がベニヤで封鎖されています。残念。現在は3階と4階に居住者はいません。100722-07 posted by (C)Mishizawaメイン通りの裏側はバルコニーがあり、こちらが南面になります。階段室スペースは透かしブロックで飾られ、昭和30年代の集合住宅の雰囲気を演出しています。2階部分は商店用の住居スペースです。100728-06 posted by (C)Mishizawaメイン建物の西端にも階段室があり、こちらも透かしブロックで飾られています。以上、愛知県営東陽町住宅でした。

2011.08.11

コメント(0)

-

チェロを買う

チェロを買いました。チェロって、あの弦楽器の。オーケストラで低音を担当するやつ。弾けるのかいっ!っていうツッコミも来るかとは思いますが、頑張ります。30代も半ばを過ぎて、何で今頃チェロを始めようというのか・・・というのは後回しにして、今回買った楽器を披露します。100612-15 posted by (C)Mishizawaメインカルロ・ジョルダーノ SC-200中国製低価格チェロとして有名なカルロ・ジョルダーノそのなかでも最も廉価なものよりは少し上のグレードを選びました。実はこのモデルをはじめとした低価格チェロ、ネットで購入すると安く手に入ります。Carlo Giordano SC-200 チェロ入門セット【smtb-TK】価格:120,000円(税込、送料込)楽天でも購入できます。さて、私Mishizawaは、高校、大学ではオーケストラに入りヴァイオリンを弾いていました。そして確か5年程前までは東京都西部のとある市民オケに在籍していたので、チェロは最近まで身近に良く見かけた楽器でした。大学オケに入る時、チェロに転向しようかとも考えていたのですが、結局はヴァイオリンを続け今日まで至ることとなりました。しかし、やはりチェロへのあこがれは捨てることができなかったようです。楽器の価格がヴァイオリンよりも高価なことは、低価格チェロの出現でハードルが低くなりました。また、娘がヴァイオリンを習い始め、妻はフルート、自分はヴァイオリン・・・一家に1台は低音楽器が欲しい所です。そこで、始めるなら早い方が良いと考え、とりあえず楽器を入手しました。今回はここまで。購入までの顛末やインプレ等はまた今度。

2011.06.12

コメント(0)

-

街路灯めぐり 安城市内

街路灯めぐり、今回は愛知県安城市内の街路灯。安城市役所の近くで見かけた懐かしい形のデザイン街路灯。110402-12 posted by (C)Mishizawaメインこんな商店街が残っており、そこには昔見たことがありそうな商店街街路灯が続いていました。110402-11 posted by (C)Mishizawaメイン街路灯は2灯タイプ。ステーは汎用と思われる良く見かけるデザインで、グローブは花形状の断面を持つタイプ。一部がオレンジ色です。私Mishizawaが育った長野市内某所の商店街にもあった記憶があります。あちらはオレンジと緑の灯器が1個ずつ設置されていましたが、全国的に普及しているタイプのようです。110402-19 posted by (C)Mishizawaメインこちらはその商店街からちょっと広い通りに出た所に設置されていた街路灯。ボール状灯器が3灯付いたタイプです。車道と歩道の間に設置されており、灯器のうち1基は歩道上を照らすようで、ちょっと低い位置にあるのが特徴です。広告のアンドンも歩道上に横向きに設置されており、歩行者を意識した設計。110402-21 posted by (C)Mishizawaメインちょっと離れた所に設置されていた古そうな街路灯です。円盤形に似たデザインの1灯タイプ。同型を他に2箇所で見かけましたが、グローブが落ちていたり、破損していたりしていました。やっぱり古いのかと思います。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.05.30

コメント(2)

-

街路灯めぐり 知立・豊田

街路灯の模型を製作しているうちに、実物の街路灯に目が行くようになり、写真が溜まってきました。そこで新コーナー! 「街路灯めぐり」特に商店街などにあるデザインされたものの中から、気になったものを紹介します。2011年3月撮影110322-04 posted by (C)Mishizawaメイン知立市八橋町円盤形のデザイングローブが2灯のタイプ。灯器上部は富士山のような形で光ります。ステーは2灯の高さと長さを変えてあります。この近辺に集中して設置されているようです。110322-07 posted by (C)Mishizawaメイン三河八橋駅近くの街路灯。タワラ型プリズムレンズ付きグローブ2灯。このグローブとステーの組み合わせは、どちらも商店街街路灯の中でも良く見かけるタイプ。110322-16 posted by (C)Mishizawaメイン豊田市吉原町。この周辺に同型の街路灯が数基ありました。グローブは上半分が球状になったタイプが2灯。ステーの形も曲線的。110322-20 posted by (C)Mishizawaメインこちらは上で紹介したプリズムレンズ付きのタワラ型グローブと同型ですが、1灯のタイプ。商店街というよりは個人宅の前に設置されていました。110322-23 posted by (C)Mishizawaメインこちらは場所は変わって安城市内で見かけた3灯タイプ。着色されたガラスボールがちょっとレトロな雰囲気。小学校の前に設置されており、これ1基しかありませんでした。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.05.20

コメント(0)

-

レイアウトに団地を!「52C型公営住宅標準設計」その2

Nゲージレイアウト用の公営団地住棟模型、製作途中の様子を紹介します。まず、CADで立面図を描き、そこからレーザー加工用の展開図を作成します。この展開図データを入稿しアクリル板のレーザー加工を外注しました。展開図は1枚のアクリル板にカットする部分とスジ彫りする部分を指示するためのデータとなるのですが、スジ彫り、窓等の開口部の抜き、そして外周のカットを別々のレイヤーに分けて描き、加工しやすくしています。アクリル板から出来上がったパーツが届き、さっそく組み立てに入ります。100324-05 posted by (C)Mishizawaメインこれは階段室側の壁面。階段室は3箇所で標準の大きさ。窓の上部にはヒサシパーツを接着します。接着にはアクリサンデー接着剤を使用しています。アクリル樹脂は普通のプラモデル用では接着ができない、もしくは接着力が弱いため、専用の接着剤が必要です。100324-06 posted by (C)Mishizawaメインこちらは南面のパーツ。窓上部につながったヒサシが特徴的。この52C型は、ファサードのディテールは至ってシンプルなデザインです。そして今回こだわったのが、階段室内部の表現。52C型は、北面の階段室が南面まで貫通しているため、階段室内部が見通せてしまいます。この部分がただのドンガラでは、いかにも模型みたいでリアルさに欠けてしまいます。100324-04 posted by (C)Mishizawaメイン100325-11 posted by (C)Mishizawaメイン階段室内部のパーツもレーザー加工で作っておきました。ただし、アクリルの平板をカットしただけのパーツなので、階段の段差まで表現できません。前作の公団2DKタイプでは、階段の段差表現におゆまるで型取りしたパーツを作成し使用しましたが、けっこう手間がかかるので、今回はパス。そんな中、何か階段に使用できないかと100円ショップを回っていると、見つけたのがこれ・・・100325-01 posted by (C)Mishizawaメインダイソーの結線バンドのワイドタイプ。100325-03 posted by (C)Mishizawaメイン3色ありますが、模型に使えそうなのはグレーと白か?軟質プラスチックなので塗装はNGと思われ、緑はちょっと使用できそうにありません。100325-05 posted by (C)Mishizawaメイングレーをカットして、階段がただの坂になっている部分に貼付け、段差表現を行います。踏み板部分が水平になっていないことがネックですが、内部に組み込んでしまえば真横から見られないため目立たないはずです。100325-09 posted by (C)Mishizawaメイン塗装はNGのはずですが、内部の手の触れない所なら、ちょっとくらいはできそうです。これで階段室内部が少しは実感的になりました。アクリル板のレーザーカットを外注したおかげで、カットの手間が大幅に省けました。つづく。

2011.05.19

コメント(0)

-

レイアウトに団地を!「52C型公営住宅標準設計」その1

アクリル板のレーザー加工で作る団地模型、今回は公営住宅標準設計の中から、52C型の製作について。以前、図面のみをこのブログで紹介しましたが、その後も計画は密かに進められていました。100407-10 posted by (C)Mishizawaメイン1952年(昭和27年)に設計された公営住宅の標準設計です。昭和20年代の団地に良く見かける南面に小さいバルコニーや出窓がせせこましく付くイメージとは違い、バルコニーを廃したシンプルな窓周りと、横に繋がったヒサシ。一見南入りと見紛う共用バルコニーは、北側の階段室を南面まで貫通させた特徴的なプラン。1階部分は南からのアクセスも可能です。模型の縮尺は1/150、Nゲージのレイアウトに合わせたサイズです。100407-12 posted by (C)Mishizawaメイン北面です。特徴のある南面に対し、こちらはオーソドックスな階段室タイプ。当時の団地には良く見かけたダストシュートが標準装備されます。また、北面の屋根はヒサシ状の出っ張りはなく、豆腐のように四角四面になっているところが公営住宅らしさを醸し出しています。また、今回は階段室が3箇所あるタイプを模型化しました。少し横に長くなるので、レイアウトに配置する場合は2階段室型で作っても十分でしょう。100309-52C01 posted by (C)Mishizawaメイン図面は以前紹介したものと同一で、ここからレーザー加工用の展開図を作成しました。実はこの模型、アクリル板のレーザー加工を外注し、完成したのが実は2010年の4月のことでした。しかも、2010年3月24日に外注したレーザー加工済みアクリル板が届き、4月1日には完成しています。アクリル板のレーザー加工を外注すると、こんなに速く模型を作成することができます。手切りとかの時間が大幅に短縮できますから。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.04.25

コメント(0)

-

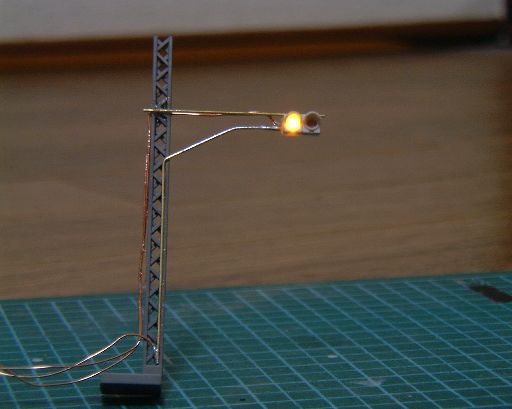

LEDで光る街灯の製作 1/150用 (その3)

Nゲージサイズの光る街灯の製作、今回はこばるのキットを流用した駐車場灯の製作。真鍮パイプにチップLEDを付けて自作した2タイプの前作は、灯器シェードの表現や遮光の面で色々と課題がありました。これについては、こばるの道路照明灯キットを入手し、解決のメドが立ちました。そして、同社がリリースしている0.1mmのポリウレタン銅線を入手できたため、製作可能な街灯タイプが広がります。110314-02 posted by (C)Mishizawaメイン極細のポリウレタン銅線です。色が2種類あるため、プラスとマイナスの区別ができます。という訳で今回は道路照明灯よりちょっと小振りな、駐車場等に良く見かける照明灯を製作しました。110314-05 posted by (C)Mishizawaメイン0.1mmのポリウレタン銅線を、外径0.6mm、内径0.2mmの真鍮パイプに通す試験です。物理的には2本通るはずですが、真鍮パイプを切断した時のバリや、ポリウレタン銅線の曲がりによる抵抗があり、1本を通すのがやっとでした。110314-06 posted by (C)Mishizawaメイン今回製作する街路灯のポール部分は、3種類の真鍮パイプを使用しています。外径1.0mm、内径0.6mmのパイプをメインに、根元となる部分に外径1.4mm、内径1.0mmを、先の部分に外径0.6mm、内径0.2mmのパイプをハンダ付けします。これに0.1mmのポリウレタン銅線を通します。110314-09 posted by (C)MishizawaメインチップLEDは1608サイズ、カソード側(マイナス)をポールの先に直接ハンダ付けし、アノード側(プラス)に先ほど通したポリウレタン銅線をハンダ付けします。110314-07 posted by (C)Mishizawaメイン灯器のシェード部分は、先日入手したこばるの道路照明灯キットのシェード部分を流用します。ポールが入る部分は、左右のパーツを仮組みしてから0.6mmのドリルで穴径を拡大しました。110315-14 posted by (C)Mishizawaメインポールの先端の0.6mm径の部分のみを曲げます。シェードの内部を黒く塗り(今回はガンダムマーカーで手を抜きました)、チップLEDを収めるように接着。さらに全体をシルバーで塗装し、それらしく見えるようになりました。サイズは実物に換算するとポール直線部分が高さ4.5m、そこから上が曲線になり、約1.5m張り出したタイプになりました。ちなみに実物では、ポールの直線部分は汎用の段付きポールを使用し、その上に曲線の細いポールと灯器部分を付けるようになっており、汎用ポールと曲線部分+灯器部分を別メーカーのもので組み合わせることもできるようです。110315-10 posted by (C)Mishizawaメイン点灯試験。この写真では、今回製作した街灯以外の光源は使用していません。9Vで点灯させており、かなり明るいです。実物だったらこの下で本が読めるはず。道路わきよりは工場構内や駐車場、団地の一角なんかにあっても似合うかも。ところで、バックの団地模型、気になりませんか?こちらについてはまた今度。

2011.04.15

コメント(2)

-

(火事場泥棒!)民主党政権がネット規制強化

民主党に投票したヴァカのせいで、言論統制が強化されます。日本中国化が着々と進んでいます。震災対応もろくにできないくせに、ドサクサにまぎれて余計なことは密かに素早くやるんですね。こんな法案を閣議決定する前にやることがあると思いますが、震災対応より自分たちへの批判の火消しに躍起とは、よほどこの法案が(被災者救済よりも)重要なんですねえ。誰しも「自分が一番かわいい」・・・わかります。そして、震災のドサクサを理由に、外国人から献金を受けていたのに議員辞職どころか総理大臣をも辞職しない菅さん。あの前原さんでさえ、議員辞職はしなかったが外務大臣を辞職しました。見習うべきです。これもひとえにこの前の衆議院選挙で民主党に投票したヴァカたちの民意の表れでしょう。民主主義とはそういうものです。さて、ネット言論統制法案ですが、このニュースはテレビではほとんど取り上げられていないようですね。テレビ局や新聞社等のマスコミには、民主党の息がかかった人が多いですから、当たり前でしょう。以下、Yahoo!ニュースより引用(元記事)--------------------------------菅政権ネット規制強化 国民をもっと信用すべきと専門家指摘NEWS ポストセブン 4月11日(月)16時5分配信菅政権は長く問題点が議論されてきたコンピュータ監視法案を、震災のドサクサの中で閣議決定した。 これは捜査当局が裁判所の捜査令状なしでインターネットのプロバイダに特定利用者の通信記録保全を要請できるようにするものだ。指宿信・成城大学法学部教授はこう指摘する。「当局が通信傍受を行なう場合は組織犯罪に限るなど厳しい制限があり、国会報告も義務付けられている。しかし、この法案はやろうと思えば誰のネット通信記録でも安易に取得されてしまう危険性がある」この法案の閣議決定と歩調を合わせるように、警察庁はネット上の「デマの規制強化」に乗りだし、名誉毀損などで摘発も検討する方針を打ち出した。警察庁OBの大貫啓行・麗澤大学教授が語る。「ネットの掲示板にはデマも多いが、それをデマだと打ち消す情報もある。大震災や原発事故にかかわるネット情報が氾濫していることに、捜査当局がパニックになって冷静な判断ができていない印象がある。言論の自由が浸透する日本国民をもっと信用すべきです」※週刊ポスト2011年4月22日号------------------------------(引用ここまで)これでも民主党政権は自民党政権よりはましだと言えますか?

2011.04.11

コメント(6)

-

道路照明灯キット入手(こばる マイスターシリーズ)

LEDで光る街路灯模型の製作、今回は市販キットを入手しました。前回製作した真鍮パイプ製の街灯で問題になっていたのが、街灯のシェードとランプの部分。ゼリー状瞬間接着剤で形成したランプは、あまりリアルな造形ではありませんでした。そこで、市販品を調査していると、プラ製でありながら配線とLEDを組み込め、ランプのレンズまで付いた製品が目に留まりました。 ■【KOBARU/こばる】道路照明灯(MA-11)meister series/マ...価格:672円(税込、送料別)この「こばる」というメーカーは、1/150のジオラマアクセサリーを手がけているのですが、特に電飾系の小物を得意としているようで、この光る街路灯の他に、自動販売機やプリクラ、UFOキャッチャー、提灯等の光る小物をリリースしています。さらに、配線付きチップLEDや抵抗等の電子部品も扱っています。110305-02 posted by (C)Mishizawaメイン今回入手した道路照明灯は、配線済みLEDの附属していない素のタイプ。このままでは光りません。手持ちのチップLEDとポリウレタン線を組み込んで光らせようと考えています。110305-05 posted by (C)Mishizawaメイン何とこの製品、プラスチックのインジェクション成形なのですが、左右に分割されたパーツの中心に内部に配線を組み込むための溝があり、光らせることが前提で設計されています。さらにランプ部分には透明のレンズパーツがはまるのでリアルな仕上がりが期待できます。110305-06 posted by (C)Mishizawaメイン左右分割の本体はこんな感じ。ポール部分は段付きポールを再現しており、形態的には高い部分で径が細くなるところがグリーンマックスの製品と類似しています。個人的にはあまり見かけないタイプなので、ポール部分は真鍮パイプで自作することも考えています。ポール内部の配線が通るスペースはけっこう細く、手持ちのポリウレタン線では太すぎたため、同社がリリースしている0.1mmのポリウレタン銅線を一緒に発注しましたが、この銅線のみ品切れでした。早く他で探さなきゃ、作れません。110305-08 posted by (C)Mishizawaメインポールの曲線部分とランプ部分を拡大。ランプ部分はLEDが入るスペースにかなり余裕があるように見えます。110305-10 posted by (C)Mishizawaメインレンズパーツもけっこうリアル。下を向いてしまえば目立たない部分ですが、このような所もちゃんと作ることができるのもこの製品ならでは。なお、配線済みLEDがセットになった商品もあります。半田付けに自信がない人でも手軽に作成できます。 ■【KOBARU/こばる】道路照明灯LEDセット(電球色)(MA-11YL)meis...価格:2,856円(税込、送料別)また、メーカーHPにも丁寧な組み立て説明がありました。これを見るとますます作れそうな気になりますね。ユーザーサポート・道路照明灯の組み立て方 ~ 株式会社こばる次回、ポリウレタン線が入手できたら組み立て編、改造編をやりたいと思います。

2011.03.05

コメント(0)

-

道路信号機模型---歩行者用灯器の製作その2---

Nゲージサイズの信号機、歩行者用灯器のつづきです。前回、つや消し黒で塗装された灯器ですが、今回はいよいよレンズを付けます。まずは、アクリル系塗料で白く塗装します。110223-04 posted by (C)Mishizawaメイン灯火部分まで白が付いていますが、LEDの光が強すぎるため透けて光っています。この光る部分に人の形が入った青と赤のレンズを取り付けます。まずはレンズパーツの印刷から。110226-07 posted by (C)Mishizawaメインパソコンで作った歩行者信号機の人形レンズです。まずは実物の正面写真からドローソフトで人形の輪郭をなぞり、データ化します。これを人の部分を白抜きにして白黒で版を作成します。このデータをアルプスのMD-5500プリンターで印刷します。このとき、単色印刷とページ合成機能を使い、青色はシアンを2回、赤色はマゼンダを2回重ねて印刷しました。使用した紙は普通のコピー用紙です。これを四角く切り抜いて信号灯器に貼り、瞬間接着剤で固定しました。110226-20 posted by (C)Mishizawaメイン青信号点灯中。110226-17 posted by (C)Mishizawaメインこちらは赤信号。ここまで拡大するとさすがにアラが目立ちますが、普通はここまで拡大して見ることができないため良しとします。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.02.25

コメント(0)

-

道路信号機模型---歩行者用灯器の製作その1---

Nゲージサイズのジオラマ用に、信号機の模型を製作しています。今回は、歩行者用灯器の製作。今回組み込む信号機回路には、歩行者用信号の動作とメロディーが用意されており、歩行者用灯器を設置しないと勿体無い仕様になっています(なんて贅沢!)そこで、カトーのジオタウン信号機の歩行者用灯器をベースに、点灯できるように加工します。まずはケースの下ごしらえから。110215-02 posted by (C)Mishizawaメインジオタウン信号機に付いている歩行者用信号機をアームから切り離し、裏側を薄く削って灯火部分に穴を開けます。直径2mm程度の丸穴を開けました。110215-03 posted by (C)Mishizawaメイン組み込むチップLEDは電球色を使用します。両面テープ上に灯火の穴位置に間隔をあわせてLEDを並べます。画面下側がカソードで、こちらにアースの真鍮線をハンダ付けします。画面上側のアノードにはポリウレタン線をハンダ付けします。110215-06 posted by (C)Mishizawaメインハンダ付け後はこんな感じ。配線を折らないように気をつけて、裏側にエバーグリーンのチャンネル材を接着して補強します。110215-07 posted by (C)Mishizawaメインベースとなる灯器ケースを接着し、カソード側の真鍮線を折り曲げステーとします。真鍮パイプのポールにハンダで固定し、マイナス側のアースとしました。この状態で光らせると、青も赤も電球色で光ります。灯器は遮光のため、つや消し黒で塗装しました。このあと、灯火部分に人形を描いたレンズを組み込むのですが、どうやって作ろうか、悩みどころです。一応、プリンタの印刷で表現できないか考えてみます。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.02.22

コメント(0)

-

LEDで光る街灯の製作 1/150用 (その2)

前回、光る街灯の自作を紹介しましたが、今回はタイプの違う街灯の作成について。110216-16 posted by (C)Mishizawaメイン前回の街灯と同じく、ポール部分の材料は真鍮のパイプを使用します。外径1.4mm/内径1.0mmと外径1.0mm /内径0.6mmの2種類の太さのパイプを組み合わせて段付きのポールを表現します。このサイズの真鍮パイプは、かつては東急ハンズ等のその筋の大きな専門店に行かないと入手できないようなものでしたが、最近ではホビー用に取り扱うお店も多くなってきているようで、有り難いものです。110216-20 posted by (C)Mishizawaメインポールの高さは約4cm、メインは外径1.0mmのパイプですが、下の部分約5mmくらいの高さまでは外径1.4mmのパイプを被せて太くなっている部分を表現しています。そして、高さ約3cmの部分に灯具が付くためのステーをハンダ付けします。110216-23 posted by (C)MishizawaメインチップLEDはカソード側をステーに直接ハンダ付けします。アノード側にはポリウレタン線をハンダ付けし、LED周辺をゼリー状瞬間接着剤で固めます。110216-28 posted by (C)Mishizawaメイン点灯状態です。上方向の光漏れは、ゆくゆくはつや消し黒等で塗装し、対策することにしましょう。今回のタイプ、配線をポールの内側に引き込むことが難しかったため、外側に配線を這わせています。このへんをもっとすっきりとまとめてリアルに見せたいと思います。110216-31 posted by (C)Mishizawaメイン2タイプの街灯の作成にメドがつきました。灯具のケース表現や光漏れ対策にまだまだ課題は残りますが、光らせてしまえば効果絶大な照明をそこそこのレベルで作ることができると思います。今回はここまで。つづきはまた今度。

2011.02.17

コメント(0)

-

LEDで光る街灯の製作 1/150用

道路信号機の模型を製作中ですが、今回は息抜きのため街灯を作りました。Nゲージサイズの鉄道模型レイアウトに電飾を組み込む作例は色々なブログですでに紹介されているので、今回は簡単に。110216-05 posted by (C)Mishizawaメインポールの材料は真鍮パイプです。外形1.0mm、内径0.6mmのパイプをメインに使います。根元となる部分に、外形1.4mm、内径1.0mmのパイプを被せてハンダ付けします。実物は、ポールがテーパー状に加工されているものが多いのですが、これは模型では難しいためお手上げです。ポールが直管の場合、下が太く、途中で細くなっているものがあり、今回はこのタイプを模型化します。110216-04 posted by (C)Mishizawaメイン組み込むチップLEDは1608サイズ、縦1.6mm、横0.8mmの大きさです。裏面に電極が2箇所あり、緑の凸マークが電流の流れる方向を表しています。このLEDの場合、凸マークの向いている方の電極がカソードになります。110216-07 posted by (C)MishizawaメインチップLEDのハンダ付けは、LEDの電極や、配線(ポリウレタン線)、真鍮部材にあらかじめハンダを付けておき、それぞれのハンダを再融着させて付けます。今回はカソード側を真鍮パイプに直接ハンダ付けしました。アノード側のポリウレタン線は真鍮パイプ内を通します。110216-06 posted by (C)Mishizawaメイン点灯試験です。9V角型電池と定電流ダイオードでこのくらい明るく光りました。110216-09 posted by (C)Mishizawaメインこの時点で、ポールを曲げます。高さはおよそ5cmで、実物では7.5m程になります。曲げは・・・適当です。このあと、LEDの周りにゼリー状瞬間接着剤を盛ってレンズの表現を行います。110216-14 posted by (C)Mishizawaメイン照明を落とすとけっこう明るいことがわかります。水銀灯らしさがなかなか出ていると思いますが如何でしょう。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.02.16

コメント(0)

-

東海団地めぐり ---新町アパート(津市営住宅)---

過去に近鉄電車から見えた旧い団地を紹介しましたが、今回、三重にいく機会があり、寄ってみました。近鉄津新町駅からほど近い場所に、この団地はありました。110212-22 posted by (C)Mishizawaメイン昭和20年代の公営住宅の代表格、51C型の住棟と思われます。こちらは2号館となっています。4号館まであるようですが、1号館は見当たりませんでした。110212-28 posted by (C)Mishizawaメイン道を挟んで近鉄の線路に近い所にあるのが3号館と4号館です。こちらも標準設計51C型と見られますが、ちょっと雰囲気が違います。出窓の部分が横に長くなっているのが一般の51Cとは異なるようです。その代わりに、台所部分は狭くなっています。バルコニーは狭くなっていないようで、長くなった出窓の部分に一部重なります。110212-34 posted by (C)Mishizawaメイン北面は普通の51C型とほぼ同じ。階段室の踊り場にも窓がはめられているのは三重県の51C型の仕様でしょうか。側面の表記は、住棟番号だけでなくアパートまで入る目立つものです。しかも横書きと縦書きを組み合わせている所が独特で、どこか犬神家を連想させます。110212-39 posted by (C)Mishizawaメイン階段室入口は片側だけ鉄格子のような明り取りがありました。ちょっとモダンな印象です。以上、津市営住宅新町アパートでした。

2011.02.13

コメント(3)

-

仁川団地の板状住棟(画像テスト)

何の脈絡もなく、仁川団地の板状住棟を紹介します。081019nigawa-70 posted by (C)Mishizawaメイン兵庫県の仁川団地に残っていた板状住棟のうち、3Kの間取りと思われる4階建て住棟です。窓割りからは公団の標準設計の57-4N-3K-3にも類似しているのですが、バルコニーのない部分の窓が小さく、ここが台所となっているようで、少し異なるようです。北側階段室の両脇にはサービスバルコニーが付く等、関西型独特の設備も見られます。このタイプの住棟は団地東側のエリアに多かったのですが、一足早く除却されており、訪問時はこの住棟のみ現役でした。今回は画像を貼るテストのため、このへんで。つづきはまた今度。

2011.02.13

コメント(2)

-

デジカメ更新(ペンタックス Optio W90)

模型の撮影用に、デジカメを更新しました。Nゲージサイズの鉄道模型となると、小さいディテールを撮影できるカメラが必要なのですが、今まで使ってきたデジカメは10年以上前のFUJIFILMのFinePixで、接写は一応できるものの、1/150スケールの信号機等を撮影するには限界がありました。なので、かなり以前から、細かいものを接写できるデジカメが欲しいと思っていました。ついでに、防水機能も。そこで、今回導入したのはペンタックスのOptio W90(この画像はこのカメラで撮っていません)このカメラのすごい所は、「顕微鏡モード」というのがあり、接写+デジタルズームで数百ミクロン級の細かい部分まで精彩に撮影できるところ。まさに、細密化された模型を撮影するのにはもってこいなのです。早速撮影したのがこれ。道路信号機模型を塗装した状態です。アラがあちこちで目立ってしまうほど精彩です。1cm接写モードで撮影。バスコレを顕微鏡モードで撮影。富山ナンバーということもわかるくらい拡大できます。楽天市場でも手に入ります。店内全品ポイント2倍2月10日19時~14日朝9時59分までペンタックス デジタルカメラ Optio W90 ...価格:25,800円(税込、送料込)さて、このカメラで信号機模型のLEDをハンダ付けしている所も撮れそうです。

2011.02.10

コメント(0)

-

道路信号機模型---3灯式灯器の製作---

1/150スケールの道路信号機模型、いよいよ車両用3灯式信号灯器の製作です。チップLEDを組み込んだ3灯式信号機が2個できました。青色。黄色、赤色のチップLEDを使用しています。前回と同じくベースとなったのはカトーのジオタウンシリーズの信号機。これの裏面を削って薄くして、灯火部分に穴を開けて前面パーツとしました。発光部は3色のチップLEDのカソード側を真鍮線に並べてハンダ付けを行い、ウレタン線をアノード側に1本ずつハンダ付けしたのち、エバーグリーンのチャンネル材と前記前面パーツで挟んで補強しました。灯器周辺は、ステーと配線の取り回しに工夫が必要です。各灯火のプラス側の配線が3本と、マイナス側の配線が1本必要になりますが、マイナス側はステーの下側の真鍮線を使用しています。プラス側の3本は、2本をステー上側に沿わせ、残りの1本は振れ止め金具のワイヤーに見立て、斜めに張りました。また、今回は青色灯火には緑色が入手できず、青色LEDを使用していますが、青が濃いため、LEDにクリアーイエローを塗って少し緑に近くしました。実物では、青色灯火が統一される前はメーカーや時期によって緑ががっていたり青に近かったりしていたものですが、今回の灯器の青は、とあるメーカーの青をイメージしています。信号柱はトミックスの単線架線柱・近代型を使用し、路面電車用と差別化を図りました。この灯器を先日入手した信号機制御回路に繋げれば、リアルな動作をする信号機が再現できます。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.02.07

コメント(0)

-

模型用信号機制御IC

道路信号機模型用回路を入手しました。現在製作を企んでいるジオラマ用道路信号機を動作させるために使いたいと思います。この回路キットは、マイクロ電子サービスがリリースしている模型用電子回路で、動作パターンをあらかじめプログラムされたICによる複雑な動作や、歩行者信号機が青の時に流れる「通りゃんせ」等の音楽まで再現されてます。キットの内容。信号制御ICとメロディICの他に、基板、LEDや抵抗等の部品、電池ボックスとスピーカーが入っており、これらを組み立てるだけで簡単に信号機の回路が出来ます。他には電池等の電源が必要になります。組み立てました。信号制御ICはあらかじめプログラムされているパターンが購入時に選べるようになっていて、今回は片側のみ矢印付きで、矢印の後に黄色にならないタイプを選びました。また、点灯パターンは要望に応じてオーダーメイドも可能とのこと。動作の様子は実物の信号機に良く似ており、メロディの音質も本物と遜色ないレベルだと思います。基板裏側。部品点数と配線の数から、半田付け箇所はかなりの数になります。このあたり、センスを問われますね。さて、あとは灯器を量産して交差点に組み込めば、夢にまで見た道路信号機模型が実現します。つづく。

2011.01.31

コメント(0)

-

道路信号機の試作

1/150スケールのジオラマ用に、道路信号機の模型を点灯させる検討を進めています。近年、エレクトロニクス分野で電子部品の小型化が著しいが、そのなかでも発光ダイオード(LED)の小型化は模型をやっている者にとって嬉しいものでしょう。このLEDを使用し、模型の信号機を点灯させることを目的に、試作品を作ってみました。すでに1/150の模型信号機にこのLEDを組み込み、プログラムで複雑なパターンを再現されている方もいらっしゃいますが、今回の目標は、路面電車のジオラマに使える角形のレトロな信号機を、ある程度実感的に再現することにします。今回製作したのは、黄色と赤の2灯式の角形灯器。灯器のベースはカトーのジオタウンシリーズの信号機。これを、裏面を削って薄くし、両端を削って四角い形に修正、灯火部分を1.5mmドリルで穴開け、さらに灯火裏側には2.0mmドリルでチップLEDが入る凹みを彫り、正面のパーツとしました。裏面はエバーグリーンのチャンネル材2.5mm を使用しています。肝心のLEDは1608サイズのチップLEDを2つ使用し、配線を半田付けし、前途正面と裏面パーツで挟みました。柱はトミーテックの複線架線柱・鉄骨型を流用。イメージは自動車用というよりは路面電車用で、いずれはレンズに矢印やバッテンを表示できればと考えています。灯火の切り替えは今のところ手動のスイッチのみ。プログラムICでの自動制御にこの路面電車用信号機を加え、さらに電車の運転まで矢印表示で発進するように制御したいのですが、そんな技術は今のところありません。今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.01.25

コメント(3)

-

眩しいショールームのヘッドライト

ディーラー展示車のヘッドライト点灯 これってアリ?名古屋市内にて撮影。どこのディーラーかは敢えて書きませんが、日没後、八熊通りを走っていると、眩しい光が目に飛び込んできました。某国産高級車ディーラーのショールームに展示されている車のヘッドライトが点いていて、外の通りを走る車にあたっているのです。しかも、ちょうどドライバーの目線の高さに!車関係で仕事をしている人間が、事故を誘発する これってアリ?

2011.01.23

コメント(0)

-

東海団地めぐり 老松市街地住宅(日本住宅公団)

東海団地めぐり 今回は名古屋市内にある老松市街地住宅名古屋市の中心街からほど近い場所に建つ市街地住宅。撮影日:2010年 9月11日名古屋市内を車で走っていると、若宮大通り沿いに建つ味のある高層集合住宅が目につきました。けっこうな規模の住宅、これが日本住宅公団が手がけた老松市街地住宅です。実はこのカメラアングルの上には名古屋高速が通っており、アングル内に高速を入れずに団地全体を撮れる場所を探すのに苦労します。現在は高速道路沿いのせせこましい空間に建っているのですが、建設当時は高速道路はなかったため、100m道路で名高い広々とした若宮大通りに面した巨大な箱がそびえているといった光景が見られたのでしょう。銘板です。名称は「老松公団アパート」となっています。昭和40年から42年にかけて建設されていることがわかります。若宮大通りに面した1階部分は、以前は何かの施設が入っていたらしく、玄関と掲示板が残っていました。スプレーで落書きされて少々荒れています。後日調査をしてみると、ここには名古屋市営バスの車庫(老松自動車運輸事務所)が昭和56年まで設けられていたようで、北側のL字型の住棟に囲まれた部分には市営バスが並んでいたことが航空写真からもわかります。そもそもここの場所には、名古屋市電の車両基地「老松電車運輸事務所」が置かれていた場所でした。昭和25年に若宮大通りの拡幅に伴い敷地の一部を道路に譲って閉鎖され、跡地に市営バスの車庫が設けられたとのことです。名古屋市内の市街地住宅は、市営交通関係の施設が併存されていることが多く。ここも実は車庫でした・・・若宮大通りから入った路地沿いには千早コミュニティセンターという公共施設が入っています。アパート入り口の表記は「UR賃貸 老松団地」となっています。名古屋の市街地住宅に良く見る切り文字タイプの表記ですが、賃貸を前面に押し出しているのが珍しいですね。屋上のペントハウス部分。屋上遊具もあります。コンクリートの人研ぎ製ですが、塗装されているので滑りは良くありませんでした。この公団老松市街地住宅の北側には、名古屋市営住宅の千早荘はあります。L字型の公団市街地住宅の空地を埋めるように市営住宅の住棟が2棟建っています。昭和58年に建設されたとのことで、前述の市営バスの車庫が昭和56年に閉鎖された跡地に建てられたようです。さらに住棟で囲まれた中央部分は駐車場になっています。このあたり、公団と市営の住宅が共存している面白い空間になっています。まあ、元々が市交通局の敷地であったことがわかれば納得ですね。以上、老松市街地住宅でした。

2011.01.16

コメント(8)

-

バスコレ富士重工7Eから関東バスの日野車を作る計画

バスコレ富士重工7Eボディから、関東バスの日野車を作る計画を企んでいます。私個人的には関東バスには縁もゆかりもないはずだったのですが、何故関東バスの日野車を作らなければならなかったのかというと、バスコレの製品である京都バス仕様の日野シャシー、低床、前後引戸車から、逆T字窓だけを供出してしまったので、残ったボディと2段サッシ窓のパーツが余ってしまい、これを何かに生かそうと考えたため。供出先の車両は日野シャーシで前中引戸、標準床車で逆T字窓の仕様になっています。そもそも、日野シャーシの富士重工7Eボディ架装車で、低床、前後引戸車という組み合わせを採用している事業者は京都バスくらいなもので、他に転用するのが難しいのです。そこで、日野シャーシの前後扉車に中引戸を切り継ぎ、さらに長さを詰めて短尺化すれば、関東バスの日野車が作れるのではないかと考え、進めてみました。しかも、2台しかない電気式ハイブリッド車HIMRで富士重工7Eボディを架装したというレア車に仕立てられるかもしれないという期待も込めて・・・手前が京都バスのボディーをベースに、中引戸だけをケース附属の未塗装バスから切り継ぎ、さらに全長を短縮したボディです。関東バスの3扉車の印象がすでに再現されていると思います。これで継ぎ目を処理して塗装して、表記を貼れば出来上がり・・・と考えていたのですが、富士重工のボディは奥が深く、仕様に細かいが重要な差異がありました。・・・関東バスと京都バスでは、後扉の位置が微妙に異なるようです・・・下側が今回加工を行った車体ですが、後扉が京都バス(日野車)そのままの位置。上が、バスコレ製品の関東バス(日産ディーゼル車)。そもそも同じ富士重工7Eボディーでも日野車と日産ディーゼル車ではリアのオーバーハングが異なり、日野車の方が長いのですが、その差により京都バスでは後輪と後扉の間隔が広くなっていることがわかります。しかし、関東バスの日野車は、ここが広くなっていないようなのです。その代わり、後扉の戸袋部分が広くなっているようなのです。・・・つまり、後扉の位置が微妙に前寄りになっているみたいなのです・・・関東バスについては以下のページが詳しいようです。関東バス・アーカイブス 「味わい」さて、後扉の位置の問題をどうしましょうか・・・今回はここまで、つづきはまた今度。

2011.01.10

コメント(0)

-

バスコレ富士重工7Eの改造

トミーテックのバスコレクション、富士重工7Eボディ車の改造を企んでいます。とりあえず現状です。バスコレ富士重工7E車の中から、JR西日本バスと関東バス(いずれもシャシーは日産ディーゼル)、そして小湊鉄道(シャシーは日野)をイソプロピルアルコール(IPA)に漬けて塗装を剥離しました。何やら側面に手が加えられている車両がありますねえ。手前の車両、ベースになったのがJR西日本バスの前後扉車で、その中央に関東バスの中引戸を移植し3扉化しました。聡明な読者の方ならもうお分かりですね。名古屋市営バスの仕様を目指しています。この市営バス、一時期はほとんど全ての車両を3扉車で導入していましたが、関東バス等の3扉車と違い、後扉が折戸仕様です。関東バスの後扉にJR西日本バスの折戸を移植するのが普通だと思うのですが、後扉の移植は車体コーナー部の処理や戸袋窓の処理が厄介なのと、ドナーとなる車両も活かしたいというケチケチ根性で、今回は中扉の移植となりました。実は前後扉車と前中扉車ではホイールベース間の裾の高さがわずかに異なるので、裾部分とホイールアーチの下端に加工が必要になります。(切って繋げて初めて気づきました。)切断はカッターナイフを使用しています。カッターの刃でスジを付けてから、同じ所を何回も往復させて徐々に溝を深くして切りました。この方法は切りシロが狭いので繊細な部分の切断に向いており、ドナーの車両へのダメージも少ないと思います。ドナーとなった車両の腰板にJR西日本バスの余った腰板をはめると、バスコレのラインナップにない前後引戸の日産ディーゼル車が作れますが、切りシロの分短くなるため、全体を短尺化して大阪市営バスでも作りたいと思います。(逆T字窓の自作が必要ですが・・・)こちらは日野シャシーの標準床車。パッと見、ただ京都バスの塗装を剥離したように見えますが、実は小湊鉄道仕様を剥離したもので、左側面は前中引戸の標準床車です。富士重工7Eボディ車のラインナップで厄介なのが、日野の標準床車でしょう。もともと日野の富士7Eを採用している事業者は少なく、クセのある仕様が多いのが難点で、この小湊鉄道のボディも改造のタネ車にしにくいのですが、塗装変更と窓の仕様変更で北海道のある事業者に仕立てたいと思います。このおかげで逆T字窓を供出した京都バスの車体が余ってしまいました。何に生かそうか考え中です。こんな風に並べると金山みたいなシーンができます。

2010.12.26

コメント(0)

-

東海団地めぐり 七本松市街地住宅(日本住宅公団)

東海団地めぐり 今回は名古屋市内にある七本松市街地住宅JR中央線/地下鉄鶴舞線 鶴舞駅から徒歩圏内にある市街地住宅です。管理開始年度:昭和39年戸数:381戸撮影日:2010年 9月11日市街地住宅K.Kのけんちんさんから、七本松が建て替えられるとの情報をいただき、行ってきました。中央線の高架沿いから少し入った所に建つ高層住宅。建物全体はコの字型で、1階とコの字型の中央には名古屋市交通局の施設が入っていました。建替え前なので、訪問時にはすでに退去が完了し、囲いや封鎖が施されていました。南面からの撮影。1階に入る施設はかなり大きい規模です。写真ではわかりにくいですが、コの字型に囲われている中の建物の屋上に、遊具がありました。名古屋市交通局の施設を表す銘板です。「名古屋市交通局 軌道事務所 電路事務所」が入っていました。交通局は交通局でも、どうやらバスではなく地下鉄に関係する施設のようです。この団地が建てられた昭和39年当時、名古屋の地下鉄は東山線のみで、名城線が間もなく開業するといった時期でした。立地からも名城線に近く、おそらくは名城線のために設置されたものでしょうか。それとも、市電のための施設だったのかもしれません。のちに上から新しい表記板が掲げられていた跡があります。西面です。住居部分は共用廊下が並んでいるらしく、窓の上部が常時空いている造りです。北側には交通局の事務所と、住宅部分のエントランスが並んでおり、人の動線はこちらからがメインになっていたようです。1階部分には昭和30年代の公共施設の重厚な雰囲気が残っています。かつての住宅のエントランス部分です。鶴舞駅に一番近い部分に設置されているのは当然のことでしょう。北面と東面の住居部分は窓が並んだ市街地住宅らしいファサードになっています。(おまけ)近くには七本松第2市街地住宅があり、こちらはまだまだ現役でした。こちらについてはまたの機会にします。以上、七本松市街地住宅でした。

2010.11.13

コメント(0)

-

祝!中国人初!ノーベル平和賞受賞

ノーベル平和賞、今年は中国人の劉暁波氏が受賞されました。何でも、中国人初のノーベル平和賞だとか。近年のめまぐるしい経済成長で世界第2位の大国となった中国にとって、劉氏のノーベル平和賞受賞は本当に喜ばしいことでしょう。おめでとうございます。

2010.10.09

コメント(0)

-

団地めぐり---埼玉県営川口飯塚町住宅(埼玉県川口市)---

団地めぐり、今回は埼玉県営川口飯塚町住宅。埼玉県川口市に残る昭和20年代の県営住宅です。建築年度 昭和28年度(1953年度)撮影 2010年 8月銘板です。青銅製と思われる立派な銘板が入口の塀に埋め込まれています。県営住宅であることと、所在地が書かれていますが、団地名が書かれていません。4階建て24戸の住棟が2棟のみの小規模な団地です。住棟のタイプはバルコニー連続型ですが、よく見ると公営住宅の標準設計51C型をアレンジした感じです。間取りも51C型に似ているようです。同型の住棟は埼玉県営の長山住宅や七里住宅でも見ることができます。南側の住棟、北側の住棟と同型で、住棟北面は出窓が並ぶ様子や、屋上まで上がれる階段室が51C型とそっくりです。南側の住棟は南面が増築タイプで、間取りも3DKになっています。ところで、ネット上でこの団地を調査してみると、北側の住棟が市営住宅となっています。川口市営飯塚耐火住宅の所在も飯塚町3丁目となっており、建築年度は昭和29年となっています。もしかしたら二つの住棟は北側が川口市営、南側が埼玉県営なのかもしれません。以上、飯塚町住宅でした。

2010.10.03

コメント(0)

-

車窓から見かけた三重の旧い団地

先月、大阪に行く機会がありました。大阪方面行き近鉄電車の車窓を眺めていると、気になる団地がありました。津新町あたりを通過したときに右側に昭和20年代のものと思われる古い団地住棟が見えました。あわててカメラを準備し、後ろ向きに撮った写真がこれ。屋上へ上れる階段室、出窓と庇の特徴から、昭和20年代の標準設計、51C型に似ています。Google Mapから、津市営住宅 新町アパート(2~4号館)らしいのですが、いずれ行ってみたいと思います。

2010.09.18

コメント(2)

-

東海団地めぐり ---曙町市営住宅(四日市)---

東海 団地めぐり 今回は三重県四日市市にある昭和20年代の団地 曙町市営住宅。建設年度は1953年度~1954年度(昭和28年~29年)四日市市の、関西本線や貨物線と国道23号線に囲まれた昭和の市営住宅は、工業都市四日市のイメージ。この団地の住棟は基本的には公営住宅の標準設計が採用されているようです。はじめに、標準設計51C型とみられる住棟。2号棟、3号棟、6号棟、7号棟の4棟が51C型のようです。特に普通の51C型とみられますが・・・階段室踊り場の窓はサッシが嵌っているのが特徴。6号棟のみ、大胆な耐震補強工事が施されています。これはこれでかっこいい。手前の空地にはすでに解体された1号棟が建っていました。51C型(推定)の側面には四日市市の市章(手前の住棟)が付けられていました。奥の住棟(2と書いてあるが6号棟)に付いているマークは個人的にかっこいいと思うデザイン。四日市市の市章ではないようですが、何でしょう? 未だに不明です。4号棟と5号棟はこのような2階建て。外観から、標準設計52FCと推定されます。52FCはコンクリートブロック造の簡易耐火2階建て住棟ですが、テラスハウスではなく各階に住戸を持つフラットタイプ。記号の「F」が「フラット」の意味らしいです。3階建ての8号棟。この住棟は短い共用廊下が4戸をつなぐ独特のつくりで、標準設計55E型と推定されます。間取りは1DK。側面には例のマークが付いています。このタイプ、初めて見ましたがなかなかインパクトがあります。55E型(推定)は北面が特徴的でしたが、それとは対照的に南面は極めてシンプルな印象。本来は窓ひとつが1戸なのですが、バルコニーの仕切りから推定すると窓二つ分を1戸に改造しているかもしれません。その隣の9号棟はこの団地唯一のテラスハウス。標準設計かどうかは不明です。以上、昭和20年代の公営住宅標準設計の見本のような曙町市営住宅でした。

2010.09.13

コメント(4)

-

橋めぐり---淀川橋梁(城東貨物線)---(その2)

城東貨物線淀川橋梁のつづき。せっかくなので渡ってみました。近くに他の橋がないため、けっこうな数の人がこの橋を渡っていました。鉄道橋に木製の歩道が付いているのはある意味異国情緒溢れる雰囲気。ちなみに人道橋は赤川仮橋という名前が付いています。反対側まで来ました。こちらは大阪市都島区。見学者もけっこう多く、この橋の人気ぶりがわかります。おおさか東線の工事が始まれば、この人道橋も廃止になってしまうとのことなので、最近は訪れるファンや物好きも多いのでしょうか。トラスの橋端には銘板が付いていました。汽車製造株式会社架橋と読めるのですが。ワーレントラスが18径間も連なっているので荘厳ですが、1径間は意外と短く、100フィート級(30m強)です。このような径間が短い鉄道橋が多く架かっているのが淀川の特徴でもあります。まっすぐに架かっている橋は端から端まで見通せて気持ちがよい。列車が来ました。轟音をたてて走り抜ける貨物列車を間近で見られる所もなかなかないです。以上、城東貨物線淀川橋梁でした。

2010.09.09

コメント(0)

-

橋めぐり---淀川橋梁(城東貨物線)---

橋めぐり、今回は大阪市にある有名な橋梁の紹介です。阪急京都線淡路駅を出て南東方向に歩くと、淀川に架かるトラス橋が見えてきました。これが、城東貨物線淀川橋梁です。下路ワーレントラスの鉄道橋、もともと複線用として作られていますが、現在は単線のみ使用しています。DD51型機関車が牽引するコンテナ列車がやってきました。そして・・・複線用トラスの片側だけを貨物線が使用し、もう片方は人道橋になっています。こんな風景、ありそうでいてなかなかないです。トラス左側の数字からもわかるように、18径間からなる雄大な鉄橋です。こんな鉄橋を歩いて渡る機会もそうそうないと思いますが、地元の方々にとっては大切な生活道路なのです。今回はここまで、つづきはまた今度。

2010.08.23

コメント(0)

-

RMモデルズ誌に団地模型が掲載されました

先日、ネコ・パブリッシングから発売された「RM MODELS 181号」に、私Mishizawaが製作した51C型団地模型が掲載されました。記事も書きました。本屋さんで確認、購入してみてください。こちらでも購入できます。

2010.07.22

コメント(0)

-

仙谷官房長官(民主党)が「日韓戦後処理は不十分」発言

当然ですね。いや、当然だと思います。何がって、「仙谷氏がこのようなことを言い出す」ことが。民主党は、バックに民団がついていますからねえ。そして、新たな戦後補償の財源にするために、消費税を上げるんですね。わかります。以下、Yahoo!ニュースより引用(元記事)------------------------------日韓戦後処理は不十分=「改めて決着必要」?官房長官7月7日19時34分配信 時事通信 仙谷由人官房長官は7日の日本外国特派員協会での記者会見で、韓国との戦後処理について質問を受け、「一つずつ、あるいは全体的にも、この問題を改めてどこかで決着を付けていくというか、日本のポジションを明らかにする必要があると思っている」と述べ、従来の政府の対応は不十分だとの認識を示した。 これに関連し、仙谷氏は同日の記者会見で、日韓請求権協定で消滅した個人の請求権について「法律的に正当性があると言って、それだけでいいのか、物事が済むのかという話だ」と述べ、政治的判断で個人補償を行うべきだとの考えを示唆した。仙谷氏の発言は日韓両国の間に波紋を呼ぶ可能性がある。 ------------------------------引用ここまで一体いくら払えば解決するのでしょうかねえ。

2010.07.07

コメント(0)

全418件 (418件中 1-50件目)

-

-

- 自動車の燃費

- MAZDA 3 FASTBACKの燃費 レギュラー…

- (2025-09-22 07:08:30)

-

-

-

- Ωクルマ好きの交流所Ω

- 11/22新>絶対失敗しないポルシェGT3R…

- (2025-11-22 07:29:57)

-

-

-

- カーナビあれこれ

- ハイエースからカーナビなどの取り外…

- (2025-11-20 17:13:01)

-