正六面体 (2) 真空の発見

★化学の基本法則・・・原子と原子論 分子と分子論 の フロー

原子・分子に関する法則の歴史上の発見は、気体発見の歴史と大きく関わっている。これら法則の中に潜む正六面体からの発想は、大きく化学という体系を創造する中で革命を起こして行った原動力となっている。

これら法則と気体発見の歴史を纏める。ここから見えてくるのは、錬金術に決別し、化学上の劇的な進化の始まりである。近代化学の基礎が、犠牲を伴いながらもこの時代に築かれて行ったのは、間違いない。

原子論・分子論は、立方体・四角形を用いた説明が視覚的に認識し易いため、多くの教科書・解説書で、立方体表示・四角形表示が採用されている。

★Σ法則年表

年 発見事項 発見者 国

1662年 ボイルの法則 ボイル

1754年 二酸化炭素発見 J.ブラック

1766年 水素発見 H.キャベンデッシュ

1772年 窒素発見 R.ラザフォード

1772年 酸素発見 シェーレ

1774年 質量保存の法則 ラボアジェ

1775年 酸素発見 J.プリーストリー

1787年 シャルルの法則 シャルル

1799年 定比例の法則 プルースト)

1803年 倍数比例の法則 ドルトン

1803年 ドルトンの原子論 ドルトン

1808年 気体反応の法則 ゲーリュサック)

1811年 アボガドロの分子論 アボガドロ

★化学の基本法則の概要

質量保存の法則・・・ラボアジェ 1774年

「物質が化学変化するとき、反応前の物質の質量の和と、反応後の物質の質量の和は等しい。」

例) 炭素C 12g 酸素О2 32g CО2 44g

反応物と生成物の正確な重量計測により、反応物重量と生成物重量が等しいことを燃焼実験で確かめた。ラボアジェは、現代からは考えも及ばないフロジストン説の天下だった時代に、新燃焼理論に向けて、突き進んで行った。

定比例の法則・・・プルースト 1799

「同一の化合物では、成分元素の質量比は、その化合物の生成過程と関係なく、常に一定である。」

例) ・ CО2 炭素:酸素=12:32

化合物中に含まれる成分元素の重量測定から、同一化合物中に含まれる成分元素の質量比は、その化合物の生成過程と関係なく、常に一定であることを確かめた。

倍数比例の法則・・・ドルトン 1803年

「二元素を成分とする複数の化合物において、Aの一定質量と化合するBの質量は、これらの化合物の間では簡単な整数比になる。」

例) CО とCО2 一定量の炭素と化合する酸素の質量比はCО とCО2ではちょうど1:2になる。

例) H2OとH2O2 の場合酸素の質量比は16 : 32=1 : 2となる。

ドルトンは、質量保存の法則や倍数比例の法則を説明するために「原子説」を発表した。(1803年)

「原子論」

・全ての元素は、最小で分割不可能な粒子(原子)から出来ている。

・異なる元素の原子は異なる。

・物質は全て、異なる原子が一定の数の割合で結合した複合原子で出来たものである。

・同じ元素の原子は、大きさ、質量、形が同一である。

・化学変化は、原子の集まり方が変わるだけで、原子は無くなる事も、新しく生まれる事もない。

気体反応の法則・・・ゲーリュサック 1808年

「気体どうしの反応では、反応に関係する気体の体積の間には、同温、同圧のものとでは簡単な整数比が成り立つ。」

例) 水素と酸素が反応して水が生成する反応において、反応した水素と酸素および生成した水の体積比は同温、同圧で2:1:2となる。

反応式 2H2 + O2 → 2H2Oの係数の比。

アボガドロの法則・・・アボガドロ 1811年 1860年

同温・同圧・同体積では、すべての種類の気体は、同数の分子を含んでいる。

水素2体積と酸素1体積の合計3体積が反応し水蒸気2体積ができる。

そしてその当時は、単一種の原子のみが結合して多原子分子を形成するという考えは受け入れがたかった。そもそも多原子分子という概念すらなかった時代である。

プルーストとベルトレの論争は?アボガドロの法則は、なぜ50年も埋もれていたのか。詳細に見ていこう。

★人物と様々な思考物語と実験

原子論・分子論の概要はこのようなもので、大体の教科書に記載されている内容である。これでは全く面白くも何ともない。教科書を読めばいい。この間に登場する人間、人間模様は、教科書ではあまり語られていない壮絶な人間ドラマがある。原子論・分子論の前に、「ボイルの法則」に至るまでに「真空」というテーマでの発見物語を覗いてみよう。

★真空の発見

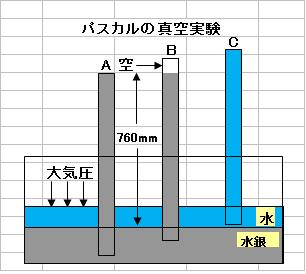

大気圧と真空の発見は、トリチェリ(1608-1647)、パスカル(1623-1662)、ゲーリケ(1602-1686)によって人類にもたらされた。

トリチェリが、ガリレオ・ガリレオに弟子入りし、「新科学対話」(1638)を口述筆記するようになつたときは、既にガリレオは失明していた。ガリレオは、地下水の汲み上げが、10mを超えたとき汲み上げられなくなる問題を未解決のまま1642年に亡くなった。

弟子トリチェリは、「一端を閉じた約1メートルのガラス管に水銀を満たし、水銀槽に倒立させると管内の水銀は、水銀槽の面からおよそ760ミリメートルの高さまで下がって止まる。」という実験を、真空・大気圧を実験的に示そうとして1643年に行ない、「大気の重さ」の発見を1644年「われわれは元素的空気の深海の底に沈んだ状態で生活している。」と記した。「われわれは,いわば空気の大洋の中にひたって生きている。」 『 学術的講義 』このころ、鉱山での湧き出てくる地下水のくみ上げが、十メートルを超えると、ポンプが止まり汲み上げられなくなっていた。この謎を解くための実験であった。

水銀柱質量

高さ 760 mm、底面積 1 cm2 の水銀柱の質量は、体積×密度

760 mm = 76 cm なので,この水銀柱の体積は

体積 = 76 cm × 1 cm2 = 76 cm3

質量は

質量 = 76 cm3 × 13.595 g/cm3

= 1033.22 g

となり、底面積 1 cm2 の水柱での相当する高さは、10.33 m

底面積 1 cm2相当する重量は約1kgであるから、1kg/ cm2

となる。

ポンプが水を吸い上げない理由は、判明した。しかし、空の空間の意味は、何なのか。「真空の存在」を認めない時代に、真空の意味を、多くの人は理解しえなかった。

大気圧の存在をより鮮明にしたのは、パスカルである。パスカルの1つの実験は1648年におこなわれた「ピュイ・ド・ドーム山の実験」とよばれているものである。山道を登るにつれて、空気層の厚みが減少し、大気圧が減少し、山頂に近づくにつれ水銀柱が低くなると言う現象を確認する実験であった。

「パスカルの隠し絵」の著者小柳氏は、イタリアのトリチェリの真空実験の結果が、ガリレオが異端審問にかけられる時代にどのようにフランスのパスカルの下に伝わったかを克明に明らかにしている。この情報を基に、パスカルは様々な実験(思考実験を含めて)を試みている。

パスカルの著名な言葉に「想像力は万事を左右する。」があるが、改めてパスカルの偉大さを考えさせられる。

パスカルの隠し絵 実験記述にひそむ謎-【電子書籍】

価格:600円(税5%込、送料込)

ゲーリケの「真空への挑戦」は、ギリシャ哲学の「自然は真空を嫌う」というテーゼの否定から始めるという壮大なものであった。

ゲーリケの最初のポンプは、消火用ポンプを改造した真空ポンプだった。マグデブルクの半球実験は、1654年

1654年 ゲーリケ マグデブルクの半球実験の成功

オットー・フォン・ゲーリケ(Otto von Guericke、1602年 - 1686年)ドイツの科学者、発明家、政治家。

1618年に始まった三十年戦争に巻き込まれマグデブルク市は諸勢力に侵略を受けていた。ゲーリケは、さまざまな交渉に当たっていた。そんな中ゲーリケは、1646年にマグデブルクの市長となり以来30年その職にあった。三十年戦争のマクデブルクの戦いで壊滅状態に陥ったマクデブルクの復興に力を尽くした。

・1654年 マグデブルクの半球の実験

銅製の中空の半球を合わせてその中の空気を真空ポンプで抜き取り、大気圧圧力が如何に大きな力であるかを両側から馬で引っ張って離す公開実験を行った。

・ショットによる「水気学の器械」(1657年刊)刊行。この書籍にゲーリケのポンプの構造が解説されている。ボイルとフックは、これを基に真空ポンプの製作に乗り出している。

・1660年 摩擦起電機の発明

直径30CMぐらいの硫黄で出来た球にハンドルを取り付け手で表面を触りながら回転すると静電気が発生する。

・「電気発見物語」

・「化学の歴史」 アシモフ著 第3章 転換期

・「ドイツの切手に現れた科学者、技術者達(6)オットー・フォン・ゲーリケ」

・「ゲーリケとボイルが制作した空気ポンプの構造」

・「オットー・フォン・ゲーリケの研究過程とその特徴」

・金沢工業大学ライブラリーセンター

ゲーリケの「マグデブルクの半球実験」は科学ショーとして大成功だった。この公開実験の知らせは、瞬く間にヨーロッパ中に広がったと言われている。ゲーリケの真空ポンプでの実験を「水気学の器械」で知ったボイルは、助手のフックに真空ポンプの製作を委託する。大気圧と真空に対する研究が、ゲーリケのポンプにより一斉に始まった。

松野氏は「ゲーリケとボイルが制作した空気ポンプの構造」でゲーリケとボイルのポンプの開発過程を追っている。

1657年 ショット 「水気学の器械」

1660年 ボイル 「空気弾性論」

1664年 ショット 「新奇技術」

1669年 ボイル 「続・空気弾性論」

1672年 ゲーリケ 「マグデブルクの新実験」

ゲーリケの真空ポンプの発明は、気体研究の幕開けの最も重要な武器と言ってよい。ボルタ電池が起こした大革命に匹敵する。

1662年 ボイル ボイルの法則

ロバート・ボイル, Robert Boyle(1627年- 1691年)アイルランドの化学者、自然哲学者。

ボイルの法則、元素の定義、原子論、近代化学の創始者。

ボイルは、兄フランシスと共に1639年ロンドンを発ちジュネーブにて遊学、1641年イタリアに入りフレンチェで過ごし、フレンチェ郊外の別荘に幽閉されていたガリレオに師事している。兄弟の滞在中にガリレオは亡くなった。

1657年 ドイツのゲーリケの空気ポンプの実験成功を知り、フックと空気ポンプの実験に乗り出す。

1661年「懐疑的化学者」発表

1662年 ボイルの法則

・「化学の歴史」 アシモフ著 第3章 転換期

・「化学の歴史 1 」2懐疑的化学者

・「原子論・分子論の原典1」

・「磁力と重力の発見」

・「弱視の貴族科学者ロバート・ボイル」

・「化学大家416 ロバート・ボイル」

1678年 フック フックの法則

ロバート・フック、 Robert Hooke (1635年 - 1703年)は、イギリスの自然哲学者。

1655 1662 ボイルの助手

ボイルの法則 記載思案中 ・・・化学の歴史p56

ボイルの法則を発見した実験が紹介されている。短い方の一端を閉じたJ字管に空気を閉じ込めるように水銀を入れ左右の水銀の高さを同じにし、そのときの空気の高さh1を測定する。次に長い方の管から同量の水銀を加えると、閉ざされた空気の高さh2が2分の1となる。さらに長い方の管から同量の水銀を加えて三倍量の水銀とすると、閉ざされた空気の高さh3が3分の1となる。この現象から「ボイルの法則」PV=一定を発見した。

PV=k

「これら一連の実験は、ボイル自身がイニシアチブをとっておこなったものなのか、フックの発案によるものなのか疑問が残る。」と山本氏は記し、2人の化学史家の相反する見解を上げている。P102

・「ボイルが報告したすべての実験は、彼が実際に行ったものだということを誰もうたがうことはできない」

・「ボイルは非常に有能な実験助手フックを雇うのに十分な金を持っていた。実際の実験はすべてフックが行った疑いがこい。・・・フックが彼の下を去った後、ボイルがもはや何も実験をしなくなったことは意味深長である。」

戻る

進む

© Rakuten Group, Inc.