-

1

吉永みち子さんという人

ノンフィクション作家の吉永みち子さんの講演を聴いてきました。吉永さんについては、競馬新聞の記者をしていたことと、騎手の奥さんになった人という程度の認知度だったので、出かける前にをググッてみましたが、特に何もなかったので期待もせずに行ってみました。頭の回転が速く、早口でまくしたてるように話す人でした。『競争社会を楽しめるか?』という題目で、競争社会や競馬の話も沢山してくれたのですが、家族に関するエピソードが興味深かったです。昭和11年、母親が未婚で子どもを産んだこと。それによって親戚中と絶縁して子育てをするが、町内会にも入れてもらえず、回覧板を廻してもらえないため、予防注射の日程がわからず、結局ジフテリアで7歳で亡くす。母親が亡くなってから見つけた日記に書いてあったそうです。あの時代に未婚の母になるというのは、すごいことだったでしょうね。どんなに苦労したお母さんだったのでしょう。そのことから母親は世間というのは恐いものだということを痛切に感じて、今度は親に認めてもらう結婚をしようと、38歳の時、58歳の人と結婚して、母40歳、父60歳の時、みち子さんが生まれたそうです。w(゚o゚)w オオー! それでも20歳も年上。しかも、もうおじいちゃん?よって、早くに父を亡くし、母子家庭になったとのこと。世間は恐いを実感した母親は、母子家庭を甘くみられないよう勉強で一番をとってくるように強要。東京外語大インドネシア学部オランダ語学科に入るも、直後に学園紛争で勉強どころではなくなり、競馬にハマる。通訳をして生きて行こうと思って入った大学だったらしいです。受験のエピソードが、賢い吉永さんを物語っているのですが、書くと長くなるので省略。実はピンチをチャンスに変える ひねり技 を使って合格しています。競馬新聞の記者になった吉永さんは、またも母親に世間体が悪いと猛反対される。でもきっと、元々強い母親のDNAを受け継いでいたのでしょうね(笑)何度も大変な状況に遭遇するが、ピンチを乗り切る術を持ってる吉永さんは、その状況を丸ごと受け入れると、道は拓けることを実感して来たそうです。今でこそ競馬場に女性も行く時代になったが、昔は雨の日など、真っ黒の傘ばかりで、まるでお葬式のような所だったそうです。男社会で生きるのは、高い壁がいっぱいあったのでしょうね。質問タイムに、子育てについて聞かれていたのですが、吉永さんには前妻の子ども3人と1人の実子の計4人の子どもがいるそうで、誰も大学に行かず、実子が一番大変だったらしいです。警察の一日署長をした時に、自分の息子が捕まったそうです(笑)自転車の窃盗で。家出はするわ、モヒカンにするわ、中退するわで、人様に子育てについて何も言えないと笑っていました。どんな状況に置かれても全てを受け入れて、たくましく生きてきたことを話す姿が好感的でした。最後に語ったことは、嫌だなと思うような人に出会った場合、この人はどうしてこういう性格になったのだろうと思い、調べてみるそうです。そうすると、その人にも色々な事情があることがわかり、逆に好きになってしまうこともあると。結局、みんなを好きになるそうです。苦労人は、とてもガッツのある優しい人でした。そうそう、日本の競馬界もアラブ人が馬主になれるようになるらしいですが、大金持ち達が日本に進出してくると、どう変わって行くのでしょうね。

2008.09.10

閲覧総数 2645

-

2

琵琶湖は本間家のものだった?

昨夜(今日0:00~)、恒例の『今夜も生でさだまさし』が放送されましたが、琵琶湖のビアンカ号船上からでした。「琵琶湖でビバビバ江江GO!」とふざけた名前の「生さだ」でした。この頃は夜中まで起きていられないので、今朝録画を見ました。 さださんとは関係ないのですが・・・・・出羽の酒田には「鐙屋(あぶみや)」と「本間家」というのがありまして、「鐙屋」は江戸時代に繁栄した廻船問屋で、井原西鶴の本にも出てきます。「本間家」は戦後GHQの農地解放で解体されるまで、日本一の大地主なのですが。「本間様には及びはせぬが、せめてなりたや殿様に」と言われたほど、殿様より権力を持った富豪が東北には存在してたんです。江戸時代は三井家や住友家に劣らぬ大商家だったそうだ。戊辰戦争で西郷隆盛が荘内藩を無血開城にしたのは、この本間家の財産を新政府に出させようとしたからではないかと言われています。維新後も引き続き日本最大級の大地主だったけれども、起業や興業にはあまり熱心ではなく、三井家や住友家のように財閥化しないで、一地方企業家にとどまったんです。戦前までの本間家は、土地が約3000町歩、小作人は約2700人もいたという。何町歩と言われても全然検討もつかない私ですが。本間ゴルフというのは末裔です。昨日『拝啓 藤沢周平様』という本を読んでいまして、江戸文化研究の第一人者で法政大学教授の田中優子さんと評論家の佐高信さんの対談集です。で、二人の対談の下欄に解説がちょこちょこ書いてありまして、本間家=酒田本間家。本間家は佐渡本間の分家で第二次大戦後の農地解放による解体まで、琵琶湖の所有者でもあったという日本最大の地主だった。江戸時代初期はもともと商人だったが、収益を土地購入に当てて田地を拡大していった。荘内藩、米沢藩の財政改革を支え、三百石の士分格にもなった。琵琶湖の所有者でもあった? 琵琶湖って個人で所有できたんですか?びっくりしたんですよ、昨日読んでて。大地主とは知ってましたが、湖まで所有していたとは・・・・・驚きでした。それが本当かどうか本間美術館に行けばわかるんでしょうか。ネットではわからなかったので、もっと調べてみたいです。戦国時代は浅井長政や織田信長の領地だったから武将のものだったというのはわかるんですが、江戸時代は彦根藩とかの管轄かと思ってました。

2011.07.31

閲覧総数 2968

-

3

尤道理之介

今朝の新聞、「天声人語」で笑わせてもらいました。【群雄が相争った戦国時代、わが名を早く世に広めようと、奇抜な名を名乗って戦場を駆け巡った武士もいたらしい。抱腹絶倒の珍名が色々あって、当時の武士たちのユーモア感覚には舌を巻く。 <中略>尤道理之介(もっともどうりのすけ)という武士がいて、戦場で名乗りを上げると敵も味方も大笑いしたそうだ。】真田十勇士というのは有名ですが、尼子十勇士というのもあるんですね。真田十勇士の猿飛佐助や根津甚八などは架空の人物ですが、毛利に滅ぼされた出雲の戦国大名尼子家の十勇士。その中に尤道理之介がいたようです。こちらは実在したみたいです。その他にも藪中茨之介、破骨障子之介、小倉鼠之介、深田泥之介、植田早苗之介・・・・・・などなど。面白い名前ばかり10人以上いたそうです。ただし、この道理之介、尼子家から城を預かる城主だったそうですが、作戦会議の後、味方に悟られないように黙って敵前逃亡して呆れられたりするような、道理なさすぎの武士だったとか。なんとユーモアのある武士たちだったのでしょう。今のお笑芸人ももっと面白い名前をつけて覚えやすいようにした方がいいと思います。最近のお笑い芸人の名前が覚えられません。コンビ名も。コンビがいて、片方の知名度が上がると、相方の方は「そうじゃない方」という言い方をされてしまっています。例えばオードリーの「春日じゃない方」とかね。芸名をつければいいと思うんですけどね。たけし軍団には色々いましたね。ふざけた名前の方々が。最近では浅草キッドくらいでしょうか、芸名をつけているのは。水道橋博士と玉袋筋太郎。ちょっと呼び難い名前ですがね。お笑いも、この頃はまともに見なくなってしまったんですが。

2009.06.14

閲覧総数 659

-

4

浅田次郎さんのお話を聴いてきました

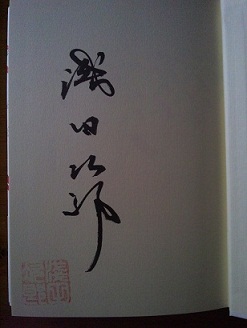

昨日、浅田次郎さんの講演会に行ってきました。いつかお会いしたいと思っていた方に、やっと会うことができました。浅田さんの場合、映画化されてるのも多いのでほとんど観ています。小説は全部読んでないけど。一番前の真ん中に座って、視界に浅田さんしか入らない位置で、話しを聴きました。(笑)さほど興味のない方の時は、後方の席でもいいんですが、せっかく自由席ですからね。演題もなく、話しの内容は色々とりとめのないものでしたが、先日の直木賞の選考会の話しがありました。築地にある料亭の1階で芥川賞の選考会、2階で直木賞の選考会をするそうで、別室大広間には記者たちが待機しているそうです。12月中旬に選考本が7冊が送られてきて、それを一カ月で読んで決めなければならないが、選考委員はそれぞれに連載などの仕事を抱えているため、忙しくて読むのが大変らしい。正月であったことも忘れてるほどだとか。浅田さんは1997年に『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞を受賞していますが、前年に自信作の『蒼穹の昴』が候補になっていたのに受賞できなかったそうです。選考委員になって、なぜ受賞できなかったかがわかったそうです。『蒼穹の昴』は長過ぎた。長過ぎて選考委員が読むのがイヤになったのだろう、ということがわかった。『鉄道員(ぽっぽや)』は40ページと短いから選ばれた、という結論に達したのだとか。そして、「ぽっぽやの浅田次郎さん」といつまでも言われるのがイヤです、と。でも、言っちゃうでしょ。「ぽっぽや」と言いやすいですもの。「勇気凛凛ルリの色の浅田さん」とか「天国までの百マイルの浅田さん」とか「憑神の浅田さん」とかは言わないでしょ。(笑) パソコンは使わず、今でも手書きをしているそうです。手で“書く”ということが好きなんだそうです。日本語は縦書きである、横書きは字が上手にならない、縦書きで書きましょう、ということでした。では、いただいた達筆なサインをご覧ください。 美しい字ですねぇ~。サインをいただいた本は、15日に出たばかりの『かわいい自分には旅をさせよ』という、赤い文字の可愛い表紙の随筆集です。タイミング良く、今日の朝日新聞の書評欄にも紹介されていました。作家は字が下手な人が多いのだとか。大御所からハガキをいただいて、読めなくて返事が書けず、大御所の担当編集者とこっそり会って、読解してもらったことがあったとか。う~ん、もしかしたらそれは司馬遼太郎さんなんじゃないかと私は思いました。直筆の原稿見た時、読めませんでしたから。元都知事の方の字も読めないんですよ、とおっしゃってました。あの方、下手くそなんですね(笑)ほとんどの作家がパソコンで書いているそうですが、最近の小説が長くなったのはパソコンのせいだと言ってました。日本語の文章は、いかに少ない文字で大きな世界をえがくかというところにある。短歌とか、俳句とか。手で書いてると手が痛くなるから、3行で表現するところを1行で書けないかと考えるそうです。(笑)手書きは人間性が出るから、私はそれを大切にしていきたい、と。最後の質問コーナーで、「幽霊が出てくる小説が多いですが、霊感はあるのですか?」というのがありました。それに対する答えは・・・「霊感は無いし信じてないです。信じていたら怖くて書けません。非科学的なことは信じません。ミッション系の小学校に通っていたので、お祈りの時間がありました。母方の父が神主で、代々宮司をしていて。家の中に神社のようなものがあって、普通に仏壇もあって浄土真宗でした。母におきつねさんの話しを聞かされ過ぎて信じなくなりました。中学に入って儒教を知り、儒教オタクになりました。そういう宗教遍歴があり、40歳まで何をやってもダメだった。結局何かに頼るのではなく、自分でなんとかすべきだと思ったら、人生良くなってきました。」日本ペンクラブ会長講演後のサインコーナーは、さすが長蛇の列でした。

2013.01.20

閲覧総数 936

-

5

司馬遼太郎 『菜の花の沖』 を読む

元旦に、司馬遼太郎の『菜の花の沖』を読み終えた。本棚にある司馬さんの本を数えたら、この6巻でがちょうど50冊になっていた。『菜の花の沖』を読むきっかけは、司馬さんの講演の言葉を何かで読んだからだ。「英知と良心と勇気を、偉さの尺度とした場合、江戸時代で一番偉いとした人は誰か。『菜の花の沖』の主人公、高田屋嘉兵衛である。それも二番目が思いつかないくらい偉い」と語っている。司馬さんが言う江戸時代で一番とは、どんなに凄い人なのか。知りたい!それまで私の頭では、高田屋嘉兵衛と大黒屋光太夫がごっちゃになっていて、どちらも漂流民でロシアに行った人といういい加減なものだった。高田屋嘉兵衛は漂流民ではなく、拉致されたのであった。淡路島の貧しい家に生まれた嘉兵衛が、小さな漁村でいじめられながら育ち、商売へと目覚めて行く様子や、交渉相手のある商売と、船を使って荒海という自然を相手に行動する様子が、1巻~4巻まで長く綴られているので、面白いと思える部分になかなかたどり着かない。読み終えてわかったことは、嘉兵衛がいかにしてそのような人間に成長して行ったのか、過程を知る必要があったということだ。函館という港町が、淡路生まれの嘉兵衛が開発した所だったこと、北海道に最初に関西人たちを、開拓移民として連れて行ったのも嘉兵衛だったことを、これを読むまで知らなかった。蝦夷交易ルートを作るため、国後・択捉までも航路開発に挑戦してゆく勇気は、当時の日本では嘉兵衛しかいなかった。しかし、ロシアのゴローニン艦長を拘束した日本への報復として、航海中の嘉兵衛がロシア艦船に捕まってしまい、酷寒のカムチャッカまで連れて行かれてしまう。現在まで続く北方領土問題も見えてくる。敵国の艦長リコルドと寝食を共にし、コミュニケーション能力を発揮する嘉兵衛。鎖国の中、ロシアとの外交問題を解決した英知に、高田屋嘉兵衛という人間の大きさを見せつけられる。江戸時代に、このような重要な人材がいたことに、ただただ感心するばかりだ。外交問題は国と国の問題であるが、人間と人間の大きな問題である。自国の利益だけを要求しても、上手くゆくはずがない。言葉の通じない相手国に対して、無礼のない外交をするのはとても難しい。武士でもない無学の商人が、ロシア相手に果敢に良心を持って英知と勇気で対峙してゆく姿に、頭が下がる思いだ。そして、松前藩という士族たちのレベルの低さに、「武士」と呼ぶにふさわしくない卑劣な日本人たちがいたことも知る。相変わらず無知をブログにさらす私は、途中大きな間違いを起こしたことを、恥を忍んで記す。5巻目でようやく面白くなって来た展開に、一気にこの巻を読み進めていたら、(完)という文字が・・・。 ガ━━Σ(゚Д゚|||)━━ン!!なんと、なんと、それは5巻ではなく、6巻目の本だった。 ウワァァ-----。゚(゚´Д`゚)゚。-----ン!!!! なんという愚かなことを。4・5・6巻を同時に買い、未読のものは本屋のカバーをつけたままにしてある。確かに読んでいる時に、あれ? どっかを読み飛ばしたかな、という思いは数度あった。しかし、物語が極端にわからないという症状ではない。ちゃんと繋がっている。だからどんどん読み進めて行ったわけで。読んでしまったものはしかたない。(;>_<;)自分の愚かさに落ち込みながら、すぐに5巻の目次を見てみると、「林蔵、高田屋雑記、ロシア事情、続・ロシア事情 レザノフ記、カラフト記、暴走記、ゴローニン、嘉兵衛船」となっている。読んでみると、どの部分も高田屋嘉兵衛の動きはなく、歴史解説のようになっている。当時のロシア事情や、江戸時代の事情など、ほとんど歴史の勉強のような1冊である。司馬遼太郎の「蛇足だが・・・」がまるまる1冊になっていると思える。つまり、物語に動きがない1冊だ。だから6巻へ飛んでも意味が通じたのだ。蛇足は蛇足でとてもためになるし。その一つは、明治になって、帝政ロシアの一青年が嘉兵衛に魅せられて、日本に骨をうずめたいとやって来たというのである。あの、東京神田にあるニコライ堂を建てた人物であった。大学時代にゴローニンの『日本幽囚記』を読み、そこに登場する嘉兵衛に魅了され感動し、生涯の目標を日本に定めたという。お茶の水に行くたびに、あのニコライ堂の建物がなぜここにあるのか気にはなっていたが、詳細は知らなかった。嘉兵衛に魅了されたロシア人は、今もはっきりとその証拠を残していた。高田屋嘉兵衛という人間の器の大きさと、良心と英知と勇気を、日本人はもっと知るべき人だと思った。『菜の花の沖』を読みながら、新撰組の『燃えよ剣』も読んでいたのであるが、20年後に執筆された前者は、後者を大きくしのぐ書き方で、司馬さんの筆質が高く飛躍していることがよくわかった。

2015.01.13

閲覧総数 1507

-

6

短歌を読む・詠む

短歌「一日一首百日の行」は続いている。約60日を経過し、順調に毎日歌作りをしているわけだが、推敲という作業が面白い。短歌を作り始めた最初のものに、とても下手くそな歌があり、消さずそのままにしてあったのを、一年以上を経て直してみたら、ものすご~く短歌らしい短歌に仕上がった。うぉ~!! と一人で舞い上がる。息子のおさがりの古語辞典を使い、300首ほど作った歌をほぼ全部推敲し直してみた。短歌を作る楽しさが増して来ると同時に、その難しさも実感している。花の名前もあまりにも知らな過ぎて、花図鑑も見ている。先日は「斎藤茂吉記念全国大会」があったので、参加してみた。第26回斎藤茂吉短歌文学賞には、小島ゆかりさんが受賞し、講演会は栗木京子さんだった。お二人共テレビで拝見するばかりでしたが、実際にお話しを聴くと、やはり印象が違うものだ。そんなわけで、今は短歌関係の本ばかり読んでいる。あれほど面白いと思ったことのなかった短歌の本を、これほど読むようになるとは、私もずいぶん変わったものだ。短歌教室も楽しい。

2015.05.25

閲覧総数 270

-

7

宅急便

子どもたちに荷造りをした。娘には、りんごと柿とみかん、お菓子・・・他を詰める。りんごや柿が、一箱も届くと食べきれず腐らせるだけなので足りないくらいに送るのがちょうどいい。息子は果物が嫌いなので、無添加の野菜ジュースと日用雑貨類(トイレクイックルとか洗剤など)を。以前、息子に米10kgを送って、何ヵ月後かに行ってみたら食されず、虫がわいていたことがあった。昔、私も母から野菜などを送ってもらって食べきれず処分したことが何度かあったので、わからないでもない。生ものは特に、すぐに調理しなければならないので時に、ありがた迷惑になる時がある。それにしても、あの子たち、いったい何を食べているのやら・・・。

2007.11.30

閲覧総数 4

-

8

神社で、どんなお参りをしますか?

今年最後の日は、こんこん雪です。1時半頃、神社に御礼参りに行って来ました。一年間無事に過ごせたことへの感謝です。今日の新聞に気になることが載っていました。投書欄の一番上に、新潟の83歳の方の投書が。 7月16日の新潟中越沖地震で、自宅は大規模半壊し、住めなくなりました。 その月の1日に、金婚の記念に山形県の蔵王のお釜へ旅に出た折、濃い霧の中、 山頂の神社で「まだまだ二人頑張れます。七難八苦を与えて下さい」と 目を閉じて祈りました。それから16日後、あの地震が起こりました。 やや落ち着いて周りの惨状を目にした時、悲嘆と放心、落胆のどん底に陥りました。 脳裏に浮かんだのは神社で願った時のこと。 そうだ、この試練こそ神様が与えたもの。妙に落ち着き、闘志のわくのを感じました。 省略して書き出してみましたが、私には、神様に七難八苦をお願いするという行為が引っかかってしまいました。この蔵王神社は、お釜よりも上の熊野岳山頂にあり、沢山の登山家がここまで無事登って来れたことに感謝する神社だと思うのです。遭難しないように見守ってくれている神社だと思うのです。どの神社に行っても、苦労をお願いしてはいけないのではないでしょうか。幸い、このご夫婦はケガもなく、家の半壊で済んで元気でいるようで、こんな出来事があっても負けないで生きるという強い意志は立派ですが・・・。気になった記事でした。明日の初詣、皆さんは、苦労を与えて下さいとお願いしますか?神社では、感謝の気持ちを伝えてきて欲しいと思います。 年越し蕎麦 除夜の鐘 ゴ~~~ン!! 沢山の訪問ありがとうございました。m(_ _)m 良いお年をお迎え下さい。

2007.12.31

閲覧総数 9

-

9

植松三十里の歴史小説を読む

今年になって植松三十里さんの本を5冊読んだ。先月『おばさん四十八歳、小説家になりました』を読み、植松さんという歴史小説家を初めて知ったことがきっかけだった。すでに何十冊も出版している方で、この題名から私が想像するようなタダのおばさんではなかった。大学の史学科を卒業後、出版社に勤務、大学教授の旦那様の仕事でアメリカに住み、その間も子育てしながら、こまごまと何かを書き続けていて、結果、小説家になった方で、「書く」という特技を上手に開花させている。男性ならあえて「おじさん小説家になりました」などと言わないので、植松さんの題名にはちょっと違和感を感じた。しかし、この題名だから私がつい読んでしまったというわけだから、それが編集担当者と作者の狙いであったのだ。狙われて罠にハマった結果、読破。図書館から借りた2冊、『彫残二人』、『辛夷開花』Amazonに注文した2冊、『調印の階段』、『咸臨丸、サンフランシスコにて』植松さんが歴史に興味を持ったのは静岡県に住んでいた小学校4年生のときだという。郷土史を学んで、明治維新で幕臣たちが静岡に移封されたのを知り、近所に徳川慶喜の屋敷跡の石碑もあったそうだ。小説を書く際は、「歴史の中に埋もれている人、歴史的評価が低い人の代弁をしたい」と、あまり知られることがなかった人々を掘り起こしている。 ★『彫残二人』(中山義秀文学賞受賞)は、林子平の物語である。林子平は、外人から世界の情勢と外国勢の国力を知り『三国通覧図説』『海国兵談』を著作し、海防の重要性を訴えた人だ。外国の脅威から海防の必要性を説いた『海国兵談』は、出版に協力してくれる版元を見つけることができず、自ら版木を彫り、自費出版で刊行したが、両著はともに発禁処分が下され、版木も没収の処分を受け、仙台への禁固刑となり56歳で亡くなる。罪人であったため、墓も建てられなかった悲しい人生だった。『海国兵談』を刊行したのが1791年で、禁固されて亡くなったのが1973年。 その後、ロシアの往来が頻発し、1807年には北方の択捉島が襲撃され、更に50年後の1853年に、ペリーが浦賀に来航していることを考えれば、徳川幕府のお粗末さに改めて不快感を感じずにはいられなかった。平和ボケしてる現在の日本人。国防は今でも重要な課題である。 ★『辛夷開花』は、明治初期の外交官であり、のちに初代文部大臣になった森有礼氏の妻、「お常」こと広瀬常の半生である。幕末、旗本の娘に生まれた常は、その才能と容姿から開拓使女学校へ進み、縁あって旧薩摩藩士の森家に嫁ぎ、外交官となった夫を支え、北京、ロンドンなどの生活を送る。不平等条約の是正の使命のもと、当時の時代と新政府の動きが綴られている。そして二人の子をなし、帰国し鹿鳴館時代を迎える常の、意外な結末を描いている。外交官夫人という華やかな立場で、日本という国のために陰ながら役割を果たしたが、幸せな人生ではなかった心のヒダを書けるのは、女性作家だからこそと思いながら読み終えた。 ★『調印の階段』は、昭和の外交官・重光葵(しげみつまもる)が、上海で朝鮮人テロによって片足を失いながらも、ロシア、イギリスに駐在し、戦争回避に全力を尽くすも力及ばず。結局、戦争に負けた日本は屈辱の降伏文書に調印することになり、その不名誉な調印の全権を買って出たのが重光葵であった。そんな彼に光を当てた長編小説。戦争を拡大し責任も取らない近衛文麿など、無責任な政府の様子が重光の外交官としての仕事から見えてくる。この本もまた、別の角度から戦争を知ることができた。本の内容と関係はないが、本を読んでる最中、都知事に立候補していたのが近衛文麿の孫の細川氏であった。日本の戦争犯罪人は、ソ連コミンテルンに翻弄された近衛文麿と尾崎秀美らそのブレーン達である。日本の総理が国政の場で、大東亜戦争を「侵略戦争」であり「間違った戦争である」と断じたのは細川氏だったが、間違った戦争を拡大したのは、あなたの祖父の近衛文麿ではないのか。ソ連コミンテルンと中国共産党、そして日本の共産主義者が仕組んだ共産革命の為の愚かな戦争であり、スターリンの策謀にまんまと嵌ってしまった戦争だったのではないか。現在では、アメリカの中枢部にも300人ものソ連共産党員が存在していたことがはっきりしている。数日前に知ったのだが、朝鮮戦争に日本共産党員が参戦していたことを知り驚いた。朝鮮戦争当時、クレムリンから当時のお金で55万ドル、いまの相場でいえば324億円もの大金を、戦費として与えられた日本共産党は武器を取り揃え、日本共産党軍を勝手に朝鮮半島に派遣していたそうだ。つまり日本共産党員らは、少しも戦争を反省していなかったということではないか。 ★『咸臨丸、サンフランシスコにて』(歴史文学賞受賞)は、咸臨丸の乗船総数105名のうち、勝海舟や福沢諭吉ではなく、病気のためにサンフランシスコで亡くなった方と、船を陰で支えていた置き去りにされてしまった水夫たちの物語である。異国の地で命を落とすことが、どんなに心細かったことか。言葉も通じず、いつ帰れるのかもわからず、どんな気持ちで祖国を思っていたのか。文庫化するにあたって『咸臨丸のかたりべ』という別の作品も併載されている。私はこちらの作品の史実の部分を興味深く読んだ。2年前、東京の西ヶ原という駅で降りて、古河邸という洋館を見に行ったことがある。バラ園の西洋の庭と日本庭園の両方があり、最近人気のスポットとなっている。私が行ったのはちょうど桜の時期だったので、バラは咲いていなかったが。この本を読み、ここが明治の元勲・陸奥宗光の屋敷で、次男が古河家の養子になった時、持参金代わりに与えたことによって、古河家のものとなったことを知った。その美しい古河邸の屋敷と庭の管理の仕事についたのが、洋行帰りの文倉平次郎という人物で、のちに正式に古河鉱業の一社員となり、退職後に『幕末軍艦咸臨丸』という本を書いていた。その平次郎を描いたのが『咸臨丸のかたりべ』である。学者でも文筆家でもない文倉平次郎を、司馬遼太郎もエッセイの中で絶賛していたそうだ。世に知られることのない人たちの情熱によって、私たちは今、昔の出来事を知ることができている。感謝である。 ★歴史が苦手な私は、教科書通りの説明を読んでも、つながりがわからない時がたびたびある。そんな時は小説で流れをつかむことで、わかりやすくストンと頭に入ってくる。植松さんは、ヒーローの立場からではなく、その側面や裏側にいる立場の人の気持ちを汲んで小説に仕立て上げていて、とても読みやすい文章である。そして、書店で買った『北の五稜星』と、図書館から借りた『群青 日本海軍の礎を築いた男』(新田次郎文学賞受賞)の2冊が、読まれることを待っている。

2014.02.17

閲覧総数 288