Shaggy 7

「明日なんですが、今日の研究員たちの話では、午後まで誰もあの場所に訪れないようですし、みんなででかけましょうか」

シュージの言葉に俺はちょっと驚いた。

「アンやミュウも連れて行くのか?」

「ええ、アンにはちょっと酷かもしれませんが、記憶を取り戻して元の自分に戻らせてあげるべきでしょう。それに、レイナやミュウにもあの研究所を見てもらいたいのです。ラグーン星の技術が使われているなら、私たちが見るより彼女たちの方が詳しいでしょうから。それに、ミュウやアンを元に戻すきっかけが見つかるかもしれません。他の生き物の組織を移植する事は、今の時代ではたやすい事ですが、その遺伝子ごと拭い去ることは、未だに出来ないでいるのです」

シュージはじぶんの不甲斐なさを責めるように言った。

「それに、ビットやクッキーがまた危ない目にあっても困ります。どうせなら、みんなで行って、ビットとクッキー、それに彼らの保護者として、ジロにも建物の外で見張りをしてもらいましょう」

「アン。怖くなったら、すぐ建物から飛び出してきていいんだよ。俺が出入り口で待っててあげるから」

聞くと話に聞いてしまって困惑していたアンに、ジロが優しく諭していた。

「さあ、明日は早い時間にでかけますよ。ビット、クッキー。がんばって早起きしてくださいね」

シュージの掛け声でみんなはそれぞれの部屋に分かれた。俺とミュウはシュージの計らいで一部屋与えられた。

「どうかしたのか?」

俺は、なぜか物静かなミュウに違和感を覚えていた。俺に聞かれるといつもの笑顔が帰ってくるが、それでも落ち着かない感じだった。

「今日はお疲れ様」

そう言いながら、ミュウの方がずっと眠そうな目をしていた。

「随分眠そうだな」

「うん、なんだか体がだるいの。風邪、引いたのかな」

その言葉さえ言い終わらないうちに、静かな寝息を立てていた。俺は、手を握ったままミュウの横に体を休めた。だが、こんなに近くにいるのに、距離を感じてしまうのはどうしてだろう。俺はかすかなわだかまりを感じていた。

翌朝、5時に起きて準備を始めた。ミュウはいつまでたっても起きようとしない。

「いつまで寝ているんだ。早くしないとみんなが待ってるぞ」

俺に言われて、すごすごと重い体を動かせた。熱もないようだし、寝ぼけているのだろう。俺はミュウを急かしてみんなに合流した。

「ねえ、今日はどんなところにいくの?」

「昨日僕が連れて行かれた場所?」

昨日あんな目に会ったのに、ビットとクッキーは朝早くから元気だった。

「今日は近くの公園まで車で行きましょう。そこからなら、クッキーやアンでも大丈夫でしょう」

シュージは昨日ホテルに頼んでおいた8人分の弁当とお茶を車に積み込みながら言った。

「なんだかピクニック気分だな」

ジロも嬉しそうに言った。みんなが乗り込むと、車は大通りへと動き出した。

ほどなく目的の公園についた。

「今のうちに車の中で朝ごはんにしましょう」

レイナがコップにお茶を注いでいくと、ミュウがそれぞれに手渡していった。

「こんなところで朝ごはん食べるのって、初めて!」

クッキーが楽しげに言った。

「みんなで食べるとおいしいね」

アンも少しずつ明るくなりつつあった。 ジロがその表情を見てほっとしていた。

空は晴れ渡り、気持ちのいい朝といえるだろう。いつもの違う場所での朝食にみんな、少なからず楽しげだった。

「ご馳走様…」

食べ始めたばかりだというのに、ミュウが箸をおいた。

「おい、まだ残っているだろ。ちゃんと食べなきゃ」

「う~ん、なんだか食べたくないの」

ミュウはなんだかうざったそうに俺の言葉を退けた。まったく、気ままなやつだ。

朝食を済ませると、俺たちは予定通り例の小屋にやってきた。ビットとクッキー、それにジロは見張りのために外にとどまっった。俺たちは、昨日見たとおりに大きな木の幹のエレベーターを使って地下に入った。

「こわい」

エレベーターの扉が開いた瞬間から、アンは怯えてレイナにしがみついていた。

「大丈夫。貴方は助けられたのよ。ここにいるのは、やはり獣の人工皮膚を移植された人たちね。可哀想に…。ショックで自閉症になっているんだわ」

レイナは大きなショックを受けていながらも、冷静に観察した。ミュウはずっと下を向いて彼らを見ようとはしなかった。アンは身を堅くしてレイナから離れられない様子だった。俺たちは隣の部屋に急いだ。

瑠璃色の円柱形の水槽がある、あの部屋だ。先に行ったミュウが薬品の棚を興味深げに触っていた。また、勝手なことを…っと、つい言いたくなる。

昨日は気づかなかったが、薬品の他なの向こう側にも、なにやらもろもろとした物が混ざった乳白色の液体が水槽の中に入っていた。同じように気づいたシュージが声をかけた。

「これは何でしょう?」

言葉に反応したのはミュウだった。すぐさま水槽に駆け寄り、近づきかけたシュージを突き飛ばしてしまった。

「なにやってるんだ、ミュウ! っこには薬品がいっぱいあるんだぞ。軽はずみな行動で、もしシュージに薬品がかかってしまったらどうするんだ」

昨日からのわだかまりが、こんなときに一気に噴出してしまった。ミュウは、俺があまりに大きな声を上げたので、一瞬怯えたような目になったが、ぷいっとそっぽをむいてしまった。

叫び声が上がったのは、それと同時だった。

「いやぁ!! 助けて!!」

アンはとうとうガマンできなくなってきたのだ。突然悲鳴を上げ、頭を抱えて暴れだした。アンの体が薬品の棚に辺り、棚の上から大型ビーカーが乳白色の液体の入った水槽を直撃した。

「危ない!」

俺たちが叫んだときには、ミュウはその液体をまともに浴びてしまっていた。

「ミュウ! 大丈夫か?」

俺は慌ててミュウを抱き寄せた。その体に触れただけでも、炎症を起こし始めているのが分かった。そして、抱き寄せたとき触れた俺の皮膚さえも、熱を帯び、ヒリヒリとしていた。

ミュウは息苦しそうに口を大きく開け、必死で呼吸していた。

「怖い、怖い、怖い…」

シュージに抱きとめられたアンは、周りの様子などまるで見えない様子で、呪文のように繰り返すだけだった。レイナは急いで周りの薬品を見回し、次の部屋につながる扉に向かった。そして、その部屋に飛び込んでいったかと思うと、なにやら青い液体を見つけて戻ってきた。

「これを!たぶん、コレで少しは楽になれるはず。ラグーン星でやっていた実験とよくにているわ。さっきの液体はたぶん人工皮膚の水溶液で、何も添加されていなかったなら、ミュウのお父さんが開発されたものととても似ているわ。その時に、瑠璃色の細胞保護溶液を薄めて使っていたの。たぶん、この青い液体は細胞保護溶液だと思うわ」

レイナはそういいながら、ミュウにその液体を流しかけてやった。ミュウは明らかにほっとしたように楽そうに息をしはじめた。

「辛かったでしょう。麻酔なしで実験したのと同じ状態だったものね。もう少しで反応が収まるはずよ。ミュウ、がんばって」

ミュウが落ち着いたのを確認すると、シュージは液体に残った溶液を手近な容器に移してバッグに入れた。そして、青い液体があった次の部屋に入って、レイナにあれこれ調べさせてはメモを取った。

「よし、大体分かったぞ。じゃあ、これでおしまいにしましょう。アン、つらかったですね。すぐに引き上げましょう」

シュージが声をかけたとき、顔をあげたアンは今までとは少し違っていた。

「私は、サラといいます。兄と一緒にここに拉致されてきて、無理やり獣の人工皮膚培養液を浴びせられてしまったのです」

少女は完全に記憶を取り戻していた。

「お願いです。ここを爆破してください。グレゴリーと言う軍人がひどい事を企てています。人工皮膚に適したラグーン人を攫っては、ここで人間離れした姿に変えていたのです。その中で、精神が壊れなかったものだけを残し、人工知能を移植して自分だけの言いなりになる軍隊を形成するつもりなのです。

さっきここにくるとき、見たでしょ?彼らも私たち同様、拉致されてきた人たちです。みんな始めのうちは正気だったのに、いつしか遠い目をしていることが多くなって…。

あそこにいる人たちに頼まれていたのです。もし、正気を失ったり、人口知能を移植されてしまっていたら、この研究所ごと吹き飛ばしてほしいと」

サラの目は真剣だった。カーテン越しにも日が高くなっているのは分かった。シュージは一瞬ためらっていたが、すぐにみんなを連れて地上に上がり、昨日埋めておいた爆弾を掘り出した。俺は、車に戻ってミュウを寝かせると、ジロと一緒に研究所のあちこちにシュージの掘り出した時限発火装置を仕掛けた。

車に戻って全員が乗り終わると、シュージはすぐさま車を出した。

ホテルの近くまで帰ってきた時、どどーっと、地鳴りのような音が響いた。

「たぶん、あれで研究施設は壊滅状態でしょう」

シュージはほっとしたようにつぶやいた。

部屋に戻って、ミュウをベッドに寝かせた。さっきより肌の炎症が落ち着いたように思える。俺の肌も熱が引いてきたようだった。シュージとレイナのアドバイスで、しばらくおとなしくしていることにしたのだが、そろそろシャワーぐらい浴びたい気分だった。

爆睡していたミュウが目を覚ました。

「大丈夫か?」

俺がベッド脇に腰を下ろすと、ミュウは目にいっぱい涙をためたまま、視線をそらしてた

「もう私に近づかないで! 今度はどんな化け物になるか分からないわ。蛇や魚にされるぐらいなら、けむくじゃらの猫のほうがずっとマシだった」

唇をかんで睨んだ瞳から、すーっと涙が流れ落ちた。

「なんだ、そんなこと心配してたのか。俺は、たとえお前がライオンになってもずっと気持ちが変わる事なんてないさ。それに、あの液を浴びたのはお前だけじゃないんだ。俺だって、腕と下半身はびしょぬれだった。一緒だよ」

俺が言うと、ミュウもやっと落ち着いたのか悲しげな微笑を浮かべた。

「どうして、ミックまで…」

ミュウの心配をよそに、ミュウと俺の体はこれといった変化もないまま、時間だけがすぎた。

「ミュウ、ネコになってしまったときは、どのくらいの時間を要したんだ?」

「2時間ぐらいだったと思う」

俺は思わず時計を見た。もう3時間ぐらい経っただろうか。

「ミュウ、2時間ならとっくに過ぎているんだ。どう思う?」

ミュウが驚いた顔をしたとき、ドアがノックされた。

「入りますよ」

シュージだった。

「レイナに聞いたんですが、ミュウがお父上から人工皮膚を移植されたときに要した時間は2時間だったそうです。もう、すぎているようですね。肌の感じはどうですか?」

「なんでもないみたい。ヒリヒリするのも治まってきたし、今はお風呂に入りたいの」

ミュウはべたつく肌を気持ち悪そうに言った。

「じゃあ、入っておいで、もう大丈夫だと思うから。ミック、なにかあったら内線で知らせてください。じゃあ」

シュージが出て行くと、俺たちはすぐさまシャワールームへ急いだ。せっけんで心行くまで体中を磨くと、ゴロゴロと脱皮したように上層の角質が取れていった。

「あ~、生き返ったぁ」

泡を洗い流すと、ミュウが晴れ晴れした様子で言った。

2人で、バスローブのままくつろいだ。しばらくして服を着替えていると、シュージが訪ねて来た。

「どうですか?何か変化はありましたか?」

「ううん、なにもないよ」

ミュウはけろっとした顔で言った。しかし、俺にはミュウが以前より肌が白くなったような気がしていた。肌の透明感もぐっとよくなって、滑らかなきれいな肌が輝いていた。

「実は、外観コントローラーからの信号が途絶えていたのです。つまり、機能が停止しているということです。あの液体を浴びたとき壊れたんだと思われますね。どういう意味か、分かりますか?」

ミュウは目を一杯に見開いて、「やったぁー!!」っとシュージに飛びついた。

「ミュウ、良かったな」

シュージに抱きついたまま、ミュウは涙を溜めて俺に頷き返した。

俺たちは、ミュウの無事を祝ってレストランでパーティーを開いた。

「これでサラも元に戻れるわよ。良かったわね」

「はい。皆さんのおかげです」

レイナの言葉に、ハキハキと答えるサラの姿には、もうあの怯えた目をしたアンの面影はすっかりなくなっていた。

「もう、アンの頃の記憶は全くないの?」

ジロは寂しげな笑顔でたずねた。

「ええ、申し訳ありませんが…」

サラは少し困惑したように言った。ジロもそれ以上どうする事もできず、やり場のない憤りを大きなため息に替えた。誰にもどうすることもできなかった。

その場がしんみりと沈んだその中で、ものすごい勢いで料理を平らげている人物がいた。ミュウだ。周りのことなど無関心な様子で、黙々と食べ続けていたのだ。

「ミュウ、そんな食べ方して、どうしたんだ」

俺が嗜めると、ちらっとこっちを見て、慌てたように口元に手を当てて走り去った。

「なにやってるんだ! どうかしてるぞ」

俺はミュウの後姿に毒づいた。

「ひょっとして…」

レイナはなにか心当たりでもあるのか、すぐさまその後を追った。

「どうしたんですか?」

シュージも俺の苛立ちに気づいたようだった。

「申し訳ない。どうも最近のミュウは変なんだ。ワケもなくイライラしたり、食事も平気で残してしまったり、飢えたように食べまくったり…。まったく普通じゃないんだ」

「普通じゃない…? そうか。そうですよ。それですよ!」

シュージは何か確信を持ったような言い方で喜んだ。しかし、俺は、すぐには理解できなかった。

うろたえてしまった俺に、ミュウを連れて戻ってきたレイナが追い討ちをかけた。

「ミック、おめでとう。パパになるのね」

「!!」

俺は絶句した。そして、どういうわけか涙が溢れ出して止まらなかった。流れる涙が今までのわだかまりを洗い流してくれるような、そんな気分だった。ミュウはそっとハンカチを差し出して、照れくさそうに笑っていた。

気持ちが落ち着いた頃、みんなで食事を再開した。そんな中、サラが、なにか思いつめたような表情をしていた。何か、まだみんなに言い出せないことでもあるのだろうか。その時の俺は、ほんの一瞬そんなことを考えただけで、突然知らされた特別な存在のことで頭が一杯になっていた。

帰りはゆっくりとミュウを気遣いながら家路についた。シュージの勧めで、今日はみんなすぐに部屋に帰って休むことにした。

ジロが客間を借りて荷物を運んでいるとき、サラが恥ずかしそうに声をかけているのが見えた。そうか、覚えていないと言っていたが、なにか心に引っかかるものはあったのか。俺はほんの少しだが、ほっとしたような気分で自分の部屋に入った。

「ミュウ、気分はどうなんだ? 気持ち悪くないのか」

俺は悔しいぐらいにこういうことには無知だった。

「大丈夫よ。気持ち悪くなってもほんの一時期だけだから…。あっ!ねえ、アレ見て!」

ミュウは気楽な様子で答えていたが、今日の高原での爆破についてニュースが流れているのを見つけると、すぐさま飛びついてきた。

-今日、午前。里山国定公園で謎の爆発がありました。現場は火の気のないところであり、また、警察宛に、防衛軍のグレゴリー長官の命令で爆発のあった小屋に何度かグレゴリー長官自身を送迎したという連絡がヘリコプターのパイロットからあり、現場の状況からグレゴリー長官が犯人である可能性が濃厚だという見方が強まっています。-

画面にはパイロットの写真が映し出されていた。ぼんやり見ていた俺とミュウは同時に声を上げた。アンディだったのだ。彼がグレゴリーのパイロットとして潜入していたのだ。これでグレゴリーも、悪巧みは当分出来ないだろう。

「なんだか、やっと終わった気がするね」

「そうだな。ミュウの体も元に戻ったし、あの研究所もなくなった。なんだか悪い夢でも見ていたような気分だな。ミュウ、お前がいなかったら地球は間違いなく破滅の道を歩んでいただろう。ありがとう」

俺がミュウの手を取って言うと、ミュウは照れくさそうに笑った。

「大げさね。私はあまのじゃくだから、やりたいようにやっただけよ」

小さな鼻をつんと上に向けて言った。二人して素直に笑いあった。後何ヶ月かすれば、ここのもう一人家族が増えるのか。俺は、ミュウの笑い顔を見ながら、一人、二人とこの笑い声が増えていくのを想像して、そうなっていけることを強く願っていた。

静かな、そして平和な夜になるはずだった。その叫び声を聞くまでは。

「シュージ!! しっかりして! サラ!いったいどういうことなの? どうしてシュージを撃つの?」

「殺せ! 殺せ!研究の邪魔をするものは、皆殺しにするのだ!」

サラの瞳は完全に正気を失っていた。

「誰か! 誰か来て!」

レイナが悲痛な叫び声を上げた。

ミュウとテレビを観ていても、何かが倒れる音と共に、誰かが叫んでいる声が聞こえてきた。

「様子がおかしい。ミュウ、ここから絶対に出るなよ」

「ミック!」

ミュウは心配そうに俺を見つめた。

「大丈夫。シュージもレイナも俺たちの大切な仲間だ。絶対に守るさ」

俺はそういうと、シュージの部屋に飛び込んだ。

部屋に飛び込んだ俺は、すぐにはどうなったのか理解できなかった。サラが銃を構えてシュージとレイナを狙っているのだ。辺りにはすでにおびただしい血が広がっていた。俺はとっさに当身を食らわせてサラを気絶させると、シュージに駆け寄った。

「大丈夫か」

シュージはわき腹を撃たれていて、意識を失っていた。

「シュージ、しっかりして。絶対死なせたりしないわ!」

レイナは夢中でヒーリングを施していた。

「レイナ、何か手伝える事はないか」

俺が聞くと、レイナはちょっと迷ったような顔になって言った。

「サラがあんな状態になったのは、ひょっとしたら人工知能を埋められているからかもしれないわ。ジロがでてきていないの。心配だわ。見てきてあげて」

「分かった」

俺はすぐさまジロが間借りしていた部屋に向かった。

残念だったが、室内はレイナが心配したとおりになっていた。ジロはベッドに横たわったまま、命を落としていた。心臓にはナイフがつきささったままになっていた。

「なんてむごい事を…」

俺は、この部屋に入ろうとしたジロがサラに声を掛けられ、仲良く談笑していたのを思い出して、胸が締め付けられる思いがした。

シュージの部屋に戻ってみると、レイナが小学生ほどの大きさになっていた。よく見ると、意気も上がって苦しそうにしていた。

「レイナ。俺がシュージのわき腹の弾をとるよ。傷口だけなら塞げるか?」

「うん、たぶん」

俺はシュージのドクターバッグからナイフを取り出すと、手早く弾を取り出した。

「ううーっ」

シュージが苦しそうに唸った。

「続きは任せて」

レイナは最後の力を込めて手の平を翳した。傷が随分小さくなった。

「レイナ、それ以上やらなくていい。このままつづけていると、君の命に関わってしまう」

いつの間にか意識を取り戻したシュージが、レイナの手をしっかりと握りしめた。

「でも、シュージが…シュージが…、いやよ。シュージがいなくなったら、私…」

レイナはぽろぽろと涙を流し、狼狽していた。

「レイナ。大丈夫だ。シュージは意識を取り戻しているよ」

「えっ…」

レイナは俺の言葉で改めてシュージを見て、やっと安心した。

「よかった…」

レイナはそうつぶやくと、その場に倒れこんでしまった。俺は急いでレイナをソファに寝かせてやった。よほど力を使い果たしたのだろう、改めてみると、レイナは4,5歳ぐらいの大きさになっていた。

「レイナ。可哀想に、あんなに小さくなってしまったんですね。ジロ君はだめでしたか」

「ああ、心臓にナイフが刺さっていた」

「お兄さんが射殺されたと分かったのに、その事で悲しんでいる様子がなかったので少し違和感を感じていたのですが、やはりアンの頃の性格が本当の彼女の人格だったのでしょう。ミック、サラに手錠をかけてください。彼女の脳には人工知能が埋め込まれているようです」

「分かった」

俺はシュージの部屋の隅で倒れているサラに手錠をかけ、イスに縛り付けた。

「可哀想ですが、今の医学では彼女を救う事はできません。ジロ君と一緒に見送ってあげましょう」

シュージの指示で注射器に薬品を注入していると、か細い声が聞こえた。

「ごめんね。ジロ」

「アン?君はアンですね」

シュージが確かめた。

「ええ、そうです。私、頭が痛くなって、何も分からなくなって…。次に気がついたときは自分の体の自由が利かなくなっていたの。心の中でどんなにやめてーって叫んでも、どうにもならなかった。結局、私は、この手で大切な人の命を奪ってしまったわ」

アンは震えながら泣き崩れた。

「ジロは…、本当に君を愛していたんだ。さっきジロの遺体を見てきたよ。殺された事さえ気づかないで、安らかな寝顔だった。君を腕に抱いて眠っていると思ったまま逝ったんだな」

「お願いです。その薬を早く打ってください。またおかしくなってしまいたくない。ジロのことをちゃんと想って逝きたいんです」

「すまん」

俺は静かに注射器を刺した。アンは安堵の表情を浮かべて静かにジロの後を追って逝った。

翌朝、早くに2人を荼毘に付すと、俺は以前ジロが話していた彼の生まれ故郷に彼らの骨を埋めてやる事にした。ジロの両親はすでに亡くなっていたので、無縁仏になってしまったが、地元のお寺の住職が彼の幼い頃を覚えていてくれたので、手厚く拝んでもらえた。

家に帰ると、クッキーとビットが神妙な面持ちで広間に座っていた。そして、俺を見るなり二人添えろって詰め寄ってきた。

「ミック、どういうことなの? 何かあったんだろ」

ビットは子どもと言っても15にもなるので、そろそろ本当のことを話してもいいころだろう。レイナがあんなに押さなくなってしまったのに、知らない顔はできない。それどころか、ミュウが身重な今となっては、ビットやクッキーに手助けしてもらわなければならないことも多いだろう。

「実は…」

俺が言いかけると、たったったっと小さな足音が近づいてきた

「そうね、もう話した方がいいわね」

声の主はあまりにも小さかった。

「レイナ、なの?」

二人は呆然と見つめていたが、レイナはお構いなしに昨日の説明を始めた。二人は当然ショックを受けていたが、レイナが幼くなって、流しにも手が届かない今となっては受け入れなければならない現実だった。

二人は、自分たちががんばる番だと堅く協力を誓ってくれた。

部屋に戻ると、ミュウがベッドの中で泣いていた。

「可哀想なアン。私たちが保護したとき、もうきっとお兄さんの死を知っていたのかもしれないわ。助けてあげられたと思ってたのに、悔しいね」

「レイナに聞いたのか?」

ミュウは頷くだけで、止まらない涙を拭っていた。

「シュージも危なかった。レイナの姿を見ればわかるな」

「私に赤ちゃんがいなかったら、レイナをあそこまで苦しめる事もなかったのに」

ミュウは悔しげに唇をかんだ。

「だけど、この子はきっと俺たちを助けてくれるはずだ。そのためにうまれてくるんだから。レイナは幼くなってしまたtけど、時がたてばまた大人になれる。シュージも元気でさえいたら、二人にも赤ちゃんが出来る日がくるさ」

「そうね。これで終りじゃないもんね」

ミュウは無理に笑って見せた。

「ミュウ、俺が出掛けても大丈夫か」

「ジロ君のこと、ジムの人たちに話すのね。わかったわ。私もがんばってレイナを助けなくちゃね」

「無理はするなよ」

ミュウが元気を取り戻してくれたので、俺はジムに詳細を報告しに行った。

その日、ジムは沈痛な空気が漂っていた。リュウジはサンドバッグを殴りながら悔し泣きをしていた。

「どうしてジロが殺されなくちゃいけなかったんだ。みっく、どうして助けてやらなかったんだ!」

シオンが食って掛かった。

「すまん。彼女の記憶が戻って、それでも仲良く話しているようだったから、安心してしまったんだ。ジロは、あの高原で彼女を見つけたときから真剣だった。あの旅行のときに怪我をしたのだって、実のところは無理に自分の腕を傷つけて、それを理由に彼女に付き添っていこうとしていたんだ」

「ジロのヤツ…。ミック、今度そのグレゴリーとかいうやつの残党が見つかったら、俺たちを呼んでくれ。ただでは済ませてやらんぞ」

リュウジが気合を入れて殴ると、サンドバッグが破れて中身が音を立てて流れ落ちた。するすると流れ落ちる様子を見ていると、運命に翻弄されたジロとアンとダブってくる。

「でも、彼女も本当はジロが好きだったんだ。あの人工知能さえなかったら…。悪いが今日は休ませてもらうよ。まだ家の中が心配なんだ」

俺がそう言ってジムを出ようとすると、リュウジが声をかけた。

「絶対に呼んでくれよ! 俺たち、仲間だろ」

「ああ」

俺にはリュウジの言葉が痛々しく思えた。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 政治について

- チップを新たに鼻根に付けられた

- (2024-09-29 08:49:30)

-

-

-

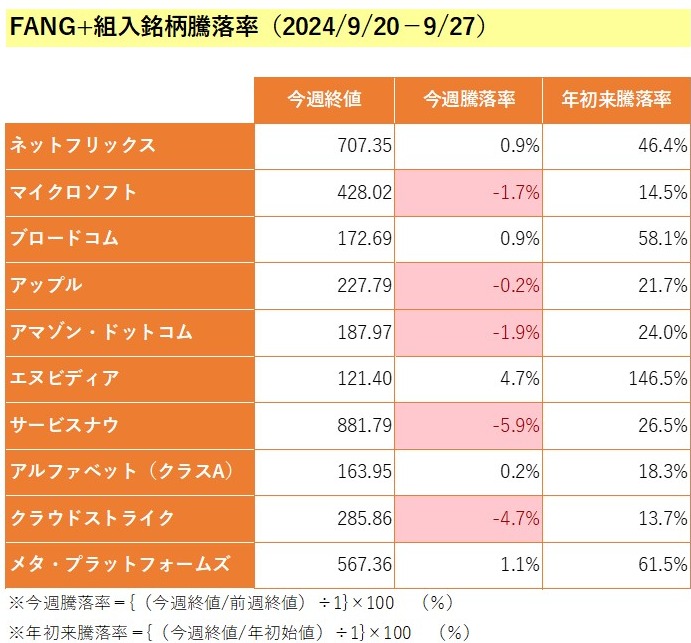

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- FANG+組入銘柄の騰落率(2024/09/27)

- (2024-09-29 09:19:55)

-

-

-

- 避難所

- 【防災用品】‐「家具転倒防止」‐「防…

- (2024-09-14 03:08:46)

-

© Rakuten Group, Inc.