2025年06月の記事

全121件 (121件中 1-50件目)

-

森まさこ元法務大臣に対する批判を、発言に焦点を当てて整理します Geminiに聞いてみた

承知いたしました。森まさこ元法務大臣に対する批判を、**発言**に焦点を当てて整理します。---### 森まさこ元法務大臣に対する主な批判(発言に基づくもの)森まさこ元法務大臣は、その発言内容によって度々批判に直面してきました。特に問題視されたのは以下の2点です。#### 1. カルロス・ゴーン氏逃亡に関する発言 (2020年1月)カルロス・ゴーン元日産会長の海外逃亡後、森法務大臣(当時)は記者会見を開きました。この記者会見での発言が、国際社会から日本の司法制度に対する批判を招きました。具体的には、ゴーン氏の逃亡によって日本の司法制度の「欠陥」や、**「自白強要文化」**といったイメージが国際的に広まったと指摘されました。大臣としての発言が、日本の司法制度への不信感を深める結果となったことが批判の対象となりました。#### 2. 「震災で検察官が逃げた」発言 (2020年3月)東日本大震災時の対応に関して、森法務大臣は国会で**「国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げた」「身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げた」**と発言しました。この発言は、福島県いわき市の検察官が震災時に不適切な行動をとったかのような印象を与え、大きな波紋を呼びました。当初、森氏は自身の発言が事実に基づいていると主張しましたが、後に**「個人的見解であることを事前に示すことなく申し上げたことは不適当であり、撤回する」**と訂正し、謝罪しました。法務行政の最高責任者である大臣が、裏付けの曖昧な情報を元に、現場の公務員を批判するような発言をしたこと、そしてその後の撤回に至る経緯が、大臣としての資質を問われるものとして批判されました。この発言は、ちょうど検察官の定年延長問題が議論されていた時期であり、発言の意図や影響についても憶測を呼びました。---これらの発言は、法務大臣という重責にある人物の言葉が持つ影響の大きさを浮き彫りにし、その後の政治活動においても度々言及される批判点となっています。森まさこ元法務大臣に対する主な批判は、以下の2つの発言に集約されます。---### 日本語**1. カルロス・ゴーン氏逃亡に関する発言(2020年1月)**ゴーン元日産会長の海外逃亡後、当時の森法務大臣は記者会見で、日本の司法制度の「欠陥」や「自白強要文化」という国際的な批判を招くような発言をしました。**2. 「震災で検察官が逃げた」発言(2020年3月)**東日本大震災時、福島県の検察官が「最初に逃げた」「身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げた」と国会で発言し、後に撤回・謝罪しました。これは、法務大臣として不適切な発言と批判されました。---### 中国語---### 对森雅子前法务大臣的主要批评 (基于言论)对森雅子前法务大臣的主要批评集中在她发表的以下两项言论上:**1. 关于卡洛斯·戈恩逃亡的言论 (2020年1月)**在日产前董事长卡洛斯·戈恩逃亡海外后,时任法务大臣的森雅子在记者会上发表了言论,引发了国际社会对日本司法制度存在“缺陷”和“逼供文化”的批评。**2. “地震时检察官逃跑了”言论 (2020年3月)**关于东日本大地震期间,森雅子在国会上表示福岛县的检察官“最先逃跑”、“无故释放了十几名被拘禁者后逃跑”。她后来撤回并道歉。这被批评为法务大臣的不当言论。---### 英語---### Main Criticisms Against Former Justice Minister Masako Mori (Based on Statements)The primary criticisms leveled against former Justice Minister Masako Mori revolve around two key statements she made:**1. Statement Regarding Carlos Ghosn's Escape (January 2020)**Following the escape of former Nissan chairman Carlos Ghosn, then-Justice Minister Mori made statements during a press conference that drew international criticism, suggesting "flaws" in Japan's judicial system and a "forced confession culture."**2. "Prosecutors Fled During the Disaster" Statement (March 2020)**Regarding the Great East Japan Earthquake, Mori stated in the Diet that prosecutors in Fukushima Prefecture "were the first to flee" and "released a dozen or so detainees without reason and fled." She later retracted and apologized for this statement, which was criticized as inappropriate for a Justice Minister.

2025.06.29

コメント(0)

-

※削除覚悟! 深田萌絵さんがとんでもないことに…。高橋洋一 井川意高

2025.06.29

コメント(0)

-

※削除覚悟! 深田萌絵さんがとんでもないことに…。高橋洋一 井川意高

2025.06.29

コメント(0)

-

新川浩嗣(しんかわ ひろつぐ)財務事務次官への世論の批判 Geminiに聞いてみた

新川浩嗣財務事務次官に対する世論の批判は、彼のこれまでの職務や財務省の政策に関連して見られます。主な批判内容は以下の通りです。* **積極財政派からの批判・財政再建姿勢への反発:** * 財務省は伝統的に財政規律を重視する立場であり、新川氏も主計局長などを歴任していることから、積極財政を求める声からは、増税路線や歳出削減に傾倒しているとの批判があります。特に、経済成長に必要な財政出動を抑制している、または景気対策が不十分であるといった指摘がされることがあります。 * 過去には、防衛費の増額や子育て支援策の財源を巡る議論において、財務省の立場として増額に慎重な姿勢を示したことに対し、関係者や一部の政治家から反発の声が上がったことがあります。 * 新型コロナウイルス対策で余った予算を他の目的に充てることについて、一部の有識者や野党から批判が出たことがあります。* **政府の経済政策への関与と「バラマキ」批判:** * 最近の報道では、政府が進める一律給付金などの政策に対して、「バラマキ」との批判があり、その裏で新川氏を含む財務省が、給付額やその説明について主導的な役割を果たしているとの見方があります。特に、「2万円は1年間の食費にかかる消費税分」といった説明が「インチキ」「詭弁」だと専門家から批判されています。 * また、一部では、新川氏が政局にも関与し、例えば「大連立」のような話まで周囲に吹聴しているといった話も出ており、これらが財務官僚としての中立性を疑わせる要因となり、批判の対象となる可能性があります。* **特定の政治勢力への「塩対応」:** * 一部の報道では、国民民主党など特定の政党に対して、新川次官が交渉において「塩対応」をしていると報じられることがあり、これも政治的な公平性を欠くとの批判につながる可能性があります。これらの批判は、主に財務省の政策方針や、それに携わる新川氏の言動、あるいは政権との関係性の中で生まれています。

2025.06.29

コメント(0)

-

Google AI Studia 無料 使ってみた💛シンガポーラ猫に見えるかな?

#大好きなシンガポーラ

2025.06.29

コメント(0)

-

無料の神ツール「Google AI Studio」徹底解説【この動画1本で理解できる】Gemini 2.5 Proの活用方法やBuild Apps機能など

先ず、女性にテキスト読み上げしてもらった。(笑)最強だわ、無料だぜ。

2025.06.29

コメント(0)

-

【参院選】共産党との一件で蓮舫氏擁立を連合が猛反対!立憲民主党とギクシャクしているようです。

2025.06.28

コメント(0)

-

【財務省】ある冤罪?事件について

2025.06.28

コメント(0)

-

立花孝志 三宮フラワーロード 三木市長選 街頭演説 2025 06 28

2025.06.28

コメント(0)

-

【特別対談】森まさこ×三浦瑠麗「夫婦の姓の問題について」 【前半】

2025.06.28

コメント(0)

-

【特別対談】取り調べに弁護士は必要?森まさこ×三浦瑠麗【後半】

2025.06.28

コメント(0)

-

【特別対談】「今、求められている非認知能力とは」森まさこ×ボーク重子 【前編】

2025.06.28

コメント(0)

-

【特別対談】『全米桜祭りで福島の山木屋太鼓演奏!』森まさこ×ボーク重子【後半】

2025.06.28

コメント(0)

-

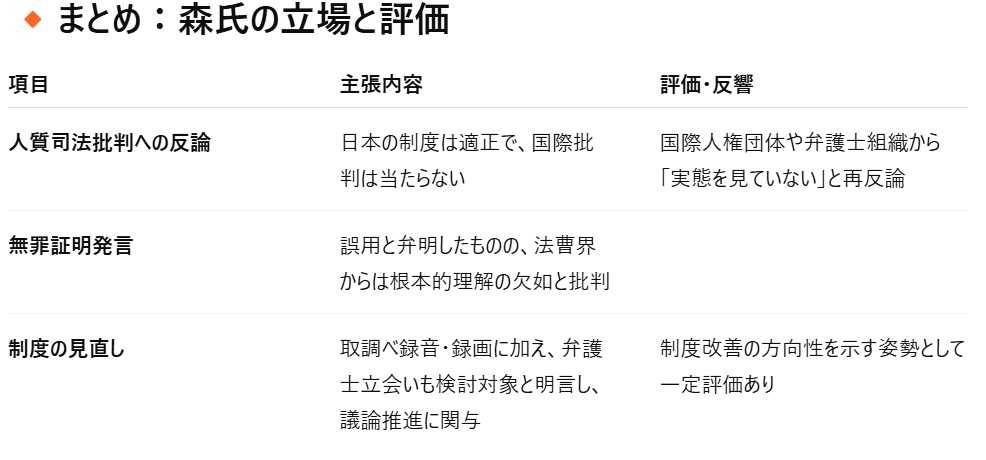

森まさこ参議と日本の「人質司法」改革:現状と展望

森まさこ参議と日本の「人質司法」改革:現状と展望1. はじめに:日本の「人質司法」問題の概要日本の刑事司法制度における「人質司法」という概念は、被疑者や被告人が自白するまで長期にわたり身柄を拘束する運用を指し、特に警察の留置場を監獄の代わりとして使用する「代用監獄制度」と密接に関連しています。この制度は、「自白をしないと長期間拘束される」という運用が、虚偽の自白を生み出す危険性をはらんでいると指摘されています。逮捕後、判決確定までの数ヶ月から数年間にわたり勾留され、無実を主張する者ほど拘束期間が延びるという理不尽さが指摘される事例も存在します。さらに、弁護人以外との接見禁止が法的根拠不明のまま行われることもあり、これは被疑者の権利を著しく制限するものです。このような日本の刑事司法制度は、国際社会から長年にわたり厳しい批判にさらされています。国連の拷問禁止委員会は、日本の代用監獄制度に対し、繰り返し是正勧告を行ってきました。具体的には、起訴前の勾留期間の長さ(23日間)、公判前勾留件数の多さ、そして起訴前の保釈制度の欠如などが国際機関から問題視されています。カルロス・ゴーン被告人の海外逃亡事件は、日本の司法制度、特に「人質司法」に対する国際社会の注目と批判を一層高める契機となりました。海外メディアからは、「人質司法」「政治的迫害」「逃亡する正当な権利」といった強い批判が見られ、日本の司法の国際的な評価に大きな影響を与えました。国際的な批判が続くにもかかわらず、国内では刑事司法改革への国民の意識が低いという状況が指摘されており、メディアや政治家の関心も不足していることが、制度改革の困難さを増しています。このような状況は、日本の「人質司法」が単なる個別の法的欠陥ではなく、より広範な制度的慣性によって支えられていることを示唆しています。この背景には、安定性や高い有罪率を重視する既存の慣行が、個人の権利や国際的な規範よりも優先される傾向があるという構造的な問題が横たわっていると考えられます。したがって、森まさこ参議のような政治家による継続的な改革への取り組みは、単に特定の法改正を目指すだけでなく、深く根付いた制度的慣行に対する重要な挑戦であり、困難な闘いを意味します。本報告書は、森まさこ参議が現在も日本の「人質司法」の改善活動に積極的に関与しているか否かを検証し、その活動の詳細、背景、そして意義を多角的に分析することを目的とします。具体的には、まず森参議の法務大臣在任中の取り組みを概観し、次に現在の国会活動、特に2024年6月11日の参議院法務委員会での質疑に焦点を当てて、その具体的な内容と提言を詳述します。最後に、「人質司法」改善に向けた構造的課題と、森参議の継続的な活動が持つ政治的・法的意義について考察し、今後の展望を提示します。2. 森まさこ参議の「人質司法」への関与の軌跡弁護士としての背景と法務大臣就任森まさこ参議は1964年福島県いわき市に生まれ、東北大学法学部を卒業後、1995年に弁護士登録を行いました 1。米国ニューヨーク大学法科大学院での客員研究員経験も持ち、弁護士としては消費者事件を主に担当しました 1。また、金融庁での勤務経験もあり、その法曹としての専門的背景が、彼女の刑事司法改革への深い理解と関与の基盤となっています 1。政治家としてのキャリアは、2007年の参議院議員初当選から始まりました 1。その後、女性活力・子育て支援担当大臣や内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、少子化対策、男女共同参画)などを歴任し、幅広い分野で政策形成に携わりました 1。2019年10月、彼女は第4次安倍第2次改造内閣において法務大臣に就任しました 1。この就任は、河井克行前法務大臣の買収疑惑による辞任という異例の事態を受けたものでした 10。安倍総理は河井大臣の辞任を「法務行政に対するその公正性に対して、疑念を招くようなことは断じて避けなければならない」という意向を尊重したと説明しており 10、この経緯は、法務行政の公正性に対する国民の信頼回復が森大臣に課された喫緊の重責であったことを示唆しています。法務大臣在任中の取り組みと主要な出来事(カルロス・ゴーン事件への対応を含む)森大臣は2019年10月31日から2020年9月16日までの約10ヶ月間、法務大臣を務めました 8。この期間中、保釈中の被告人の海外逃亡事件(カルロス・ゴーン事件)、新型コロナウイルス感染症の水際対策、法務・検察行政の刷新など、多くの重要課題に取り組みました 8。特に、カルロス・ゴーン被告人の海外逃亡事件は、森大臣の在任中に日本の司法制度が国際社会から厳しい目にさらされた象徴的な出来事でした。ゴーン被告人の逃亡後、森大臣は直ちに福島県いわき市の実家から上京し、大臣室で情報収集・分析、再発防止策の指示を行いました 14。ICPOへの赤手配要請、法務大臣としてのコメント発出、臨時記者会見などを実施し、迅速な対応に努めました 14。この際、海外メディアから日本の刑事司法制度、特に「人質司法」に対する批判が噴出しました。森大臣はこれに対し、外国メディアへの説明会、ウォールストリートジャーナル紙やフィナンシャルタイムズ紙への寄稿文掲載、Q&Aの公開などを通じて積極的に反論し、日本の司法制度の正当性を強調しました。彼女は、日本の有罪率が高いのは、検察官が証拠が極めて強い事件に限定して起訴するためであり、欧米諸国のようなおとり捜査や通信傍受などの捜査権限が日本には認められていないため、取調べが極めて重要であると説明しました。同時に、「日本の司法制度は適切に設計され運用されているが、完璧ではないため、改善すべき点は謙虚に改善し続ける」と述べ、改革への意欲も示しました 14。ゴーン事件のような高位の人物による逃亡は、国際的なメディアの注目を前例なく集め、日本の司法制度が外部からの厳しい監視に直面するきっかけとなりました。この外部からの強い圧力は、日本政府に対し、これまで軽視されがちであった「人質司法」のような批判に公に言及せざるを得ない状況を生み出しました。森大臣がシステムを擁護しつつも、その不完全さを認めたことは、硬直した制度の表層に亀裂を生じさせ、将来のより実質的な改革への道を開く可能性を秘めていました。これは、危機的な状況が、皮肉にも、内部の反省と改革の前提条件となりうることを示しています。法務大臣在任中、森大臣は他にも多岐にわたる政策課題に取り組みました。特に、就任前から関心を持っていた養育費の支払い確保や性犯罪対策(厳罰化、被害者への配慮)については、検討会やタスクフォースを設置して政策を推進しました 9。また、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害対策にも取り組み、提言を受け取るなど、被害者救済の実効性強化を目指しました 17。法務・検察行政刷新会議の設置とその提言森大臣は、国内外から「人質司法」との批判を受け、この問題を深く考えてきた結果として、「法務・検察行政刷新会議」を設置しました 9。この会議は、法務・検察行政の公正性に対する国民の疑念を払拭し、信頼を回復するための重要な取り組みとして位置づけられました。会議の報告書には、「人質司法について」という項目も含まれており、様々な意見が記載されていました 18。しかし、報告書が示した今後の具体的な取組方針では、「人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において対応する」とされました 18。この決定は、改革の推進役を、新たに設置された独立性の高い組織ではなく、既存の刑事司法の実務を担う刑事局に委ねるものでした。森大臣自身は、この決定を受けて、後任の上川大臣に対し、刑事局における対応状況をフォローアップするよう要請したと述べています 18。このような経緯は、改革イニシアチブが官僚機構内で吸収され、その影響が希薄化する傾向があることを示唆しています。政治的な最高レベルで問題が認識され、改革会議が設置されても、その提言が既存の内部部局に委ねられることで、根本的な変化が遅れる可能性があります。これは、外部からの圧力を管理し、対応しているように見せかけながらも、内部の運用規範や権力構造を本質的に変えないための戦略的なメカニズムとして機能することもあり得ます。この状況は、森参議が法務大臣として抱いた改革への意欲が、省庁内の慣性や抵抗によって完全に実現されなかった可能性を示しており、彼女が国会議員として継続的にこの問題に取り組む必要性を浮き彫りにしています。表1:森まさこ参議の「人質司法」関連活動履歴(法務大臣在任中)期間 (Period)主要な出来事/活動 (Key Events/Activities)「人質司法」への言及/対応 (Reference/Response to "Hostage Justice")2019年10月 - 2020年9月 (法務大臣在任期間) 8カルロス・ゴーン被告人逃亡への対応と国際発信:・ICPOへの赤手配要請、コメント発出、臨時記者会見実施 14・外国メディアへの説明会・寄稿、Q&A公開を通じた日本の刑事司法制度の擁護・「日本の司法制度は適切だが完璧ではない、改善すべき点は謙虚に改善」と表明 14法務・検察行政刷新会議の設置 9緊急提言の受領と検討表明 19性犯罪対策・養育費問題への取り組み 9インターネット上の誹謗中傷・人権侵害対策 17国内外からの批判を認識し、深く検討した旨を表明 18法務・検察行政刷新会議の報告書に「人質司法」の項目が含まれる 18「人質司法」問題は引き続き刑事局で対応する方針を提示 18後任大臣へ刑事局の対応状況のフォローアップを要請 183. 現在における森まさこ参議の「人質司法」改善活動の詳細森まさこ参議は、法務大臣退任後も現在に至るまで、日本の「人質司法」改善活動に積極的に関与し続けています。彼女は現在も参議院議員であり 20、内閣総理大臣補佐官(女性活躍担当・LGBT理解増進担当)も兼任しています 2。彼女の公式サイトやAmebaブログは頻繁に更新されており、2025年6月にも国会での活動報告が確認できるなど 2、現在も活発に政治活動を行っていることが明確に示されています。参議院法務委員会での質疑(2024年6月11日の活動を中心に)森参議の「人質司法」改善への継続的な関与を示す最も直接的な証拠は、2024年6月11日に参議院法務委員会で行われた質疑です 28。この質疑は、現在の「人質司法」問題への彼女の具体的な取り組みを詳細に示しています。取調べへの弁護人立会いに関する議論の推進: 森参議は、法務省の担当検事が「刑事手続の在り方協議会」において、取調べへの弁護人立会いに関する議論を録音・録画の議論の一部としてのみ扱うよう誘導しようとした疑いを指摘しました 28。彼女は、これは自身の以前の質問に対する大臣の肯定的な答弁(弁護人立会いをオープンに議論すべきという趣旨)をないがしろにするものであり、村木厚子氏の証言(虚偽の供述を強要される状況)を引き合いに出し、法務省が虚偽の情報を提供して議論を制限しようとしていると強く批判しました 28。村木氏が「アマチュアボクサーがセコンドなしでプロと対峙するようなもの」と表現した取調べの状況を引用することで、森参議は、弁護人立会いの重要性を、法的な専門用語を排し、一般にも理解しやすい形で訴えかけました。このような強力で感情に訴えかける比喩の戦略的な使用は、議論を抽象的な法的原則から、個人の脆弱性という人間的な現実に引き寄せ、より広範な聴衆に共感を呼び起こすことを意図していると考えられます。これは、制度改革を推進するために、世論の支持を得る必要性を森参議が深く理解していることを示唆しています。森参議は、取調べの録音・録画だけでは不十分であり、弁護人立会いの直接的かつ徹底的な議論が必要であると主張しました 28。彼女は、法務省の担当者が、弁護人立会いの議論を録音・録画の議論の一部としてのみ扱うよう誘導しようとしたことを公に指摘しました。これは、与党議員としては異例の、行政機関に対する直接的な批判であり、法務省内部の抵抗と、改革プロセスにおける透明性の欠如を浮き彫りにするものです。この行動は、単なる政策論争を超え、省庁内の手続きの誠実性そのものに対する異議申し立てであり、日本の検察・捜査プロセスの「ブラックボックス」的な性質を解体しようとする重要な試みと解釈できます。刑事手続の在り方協議会への提言と意見の反映: 協議会の構成について、森参議は検察官や刑事裁判官といった法曹関係者が多く、一般市民や女性委員が不足している点を批判しました 28。彼女は、冤罪や「人質司法」の被害者は一般市民であり、その声(村木厚子氏の証言など)を反映させるために、多様な委員の追加や公聴会の開催を強く求めました 28。小泉法務大臣は公聴会の必要性を認めつつも、委員の追加については慎重な姿勢を示しました 28。再審手続における証拠開示と検察官上訴の課題: 森参議は、再審手続における証拠開示のルールが不十分であることや、検察官による機械的な再審決定への不服申し立てが、袴田事件(57年)や湖東事件(12年服役後に冤罪が判明)のような長期化や冤罪を生み出していると指摘しました 28。彼女は、欧米諸国では再審決定に対する検察官の上訴を認めない国が多いことを挙げ、再審法の改正、特に証拠開示ルールの明確化と検察官上訴の制限の必要性を訴えましたが、小泉大臣の答弁は全体的な再審制度の改正には至っていない段階であると慎重でした 28。過去の検察官取調べにおける弁護人立会いの有無: 彼女は、刑事訴訟法が弁護人立会いを禁止していないにもかかわらず、過去に検察官の取調べで弁護人立会いがあった事例がないことを刑事局長に質問し、その異常性を指摘しました 28。刑事局長が「具体的な事例を承知していない」と答弁したことは 28、弁護人立会いを許可するか否かが検察官の裁量に委ねられているにもかかわらず、事実上、全面的に拒否されている現状を示しています。これは、検察の裁量権が「ブラックボックス」化し、事実上の禁止として機能していることを意味します。森参議のこの問いかけは、この不透明な慣行に光を当て、刑事司法制度の根幹に関わる問題に正面から取り組むものです。市民団体との連携と世論形成への寄与森参議が「人質司法」に関する「企業の社長さんや一般の市民の方々の勉強会」に出席したと述べていること 28 は、彼女が国会内だけでなく、市民社会とも連携し、問題意識を共有していることを示しています。日本弁護士連合会(日弁連)が「人質司法」の改革や取調べの可視化、弁護人立会いの権利確立を追求していること と、森参議が日弁連の資料や村木厚子氏の証言を質疑で引用していること 28 は、彼女が法曹界の専門的な知見や被害者の生の声を取り入れ、それを国会論戦に反映させていることを示唆しています。これは、国会議員として、専門家や市民の声を政策形成に繋げる重要な役割を果たしていると言えます。その他の関連する政治活動と発信森参議は、自身の公式サイト (morimasako.com) やAmebaブログ (ameblo.jp/morimasako-iwaki/) を通じて、日々の活動や政策提言を積極的に発信しています 2。これらのプラットフォームでは、国会での質疑内容だけでなく、地元の復興活動、女性活躍、少子化対策、LGBT理解増進、物価高対策など、多岐にわたる政策課題への取り組みが報告されています 20。SNS(Facebook, Instagram, X/Twitter, YouTube)も活用し、国民とのコミュニケーションを図っています 2。これらの発信活動は、刑事司法改革を含む彼女の政治的メッセージを広め、世論形成に寄与するものです。表2:森まさこ参議の「人質司法」改善に向けた現在の主な活動(2024年6月11日参議院法務委員会質疑を中心に)活動日 (Date of Activity)活動の場 (Forum)主な質疑・提言内容 (Main Questions/Proposals)目的/意義 (Purpose/Significance)2024年6月11日 28参議院法務委員会 28取調べへの弁護人立会いに関する議論の推進:・法務省による議論誘導の疑いを指摘し、弁護人立会いの直接的・徹底的議論を要求 28刑事手続の在り方協議会における意見反映の必要性:・協議会の構成の偏りを批判し、一般市民や被害者の声(村木厚子氏の証言など)の反映を要求 28再審手続における証拠開示と検察官上訴の課題:・証拠開示ルールの不備と検察官の機械的な上訴による再審長期化を批判し、再審法改正を要求 28過去の検察官取調べにおける弁護人立会いの有無:・弁護人立会いが刑事訴訟法で禁止されていないにもかかわらず、過去に事例がないことの異常性を指摘 28法務省職員による質疑誘導疑惑の指摘:・ブリーフィングにおける法務省職員による不適切な説明を公に批判し、透明性を要求 28虚偽自白の防止と冤罪の撲滅刑事司法制度の透明性と公正性の向上国民の声を反映した改革の推進国際的な批判への対応4. 「人質司法」改善に向けた課題と森まさこ参議の活動の意義現行制度の構造的課題と改革の障壁日本の「人質司法」は、長年にわたり刑事司法制度に深く根付いた慣行であり、国際社会からの度重なる批判にもかかわらず、抜本的な改革が進んでいない現状があります。これは、日本の刑事司法が、自白偏重主義や高い有罪率を維持するための構造的な問題を抱えていることを示唆しています。日本の刑事裁判における有罪率は99.3%と極めて高いことが指摘されていますが、法務省や検察当局はこれを「検察官が十分な証拠があり、重要な事件に限定して起訴するため」と説明しています。しかし、「人質司法」の実態として、長期拘束と自白の強要によって供述が得られるという指摘があることを考慮すると、この高い有罪率は、その一部が「人質司法」の運用によって得られた自白に依存している可能性が浮上します。もし長期拘束と心理的圧力が自白を促し、その自白が「強力な証拠」として起訴の根拠となり、結果として高い有罪率に繋がっているとすれば、これは制度の有効性が、その批判される側面によって支えられているという矛盾を抱えていることになります。このような矛盾は、日本の刑事司法制度が、公正な手続きと人権保障という理想と、実務上の運用との間に根本的な緊張を抱えていることを示しています。刑事司法改革に対する国民の意識が低く、メディアや政治家の関心も不足していることが、改革の大きな障壁となっています。世論の圧力がなければ、既存の制度を変える動機が生まれにくいという課題があります。法務省や検察当局は、現在の制度の「正当性や必要性」を繰り返し主張し、高い有罪率をその有効性の証拠として提示します。また、取調べへの弁護人立会いのような核心的な改革議論に対して、組織的な抵抗や議論の制限を図ろうとする姿勢が見られます 28。検察側は、日本が欧米諸国と比較して、おとり捜査や通信傍受などの捜査権限が制限されているため、取調べが証拠収集において極めて重要であると主張し、現行の取調べ運用を擁護する傾向があります。再審手続においても構造的な課題が存在します。再審手続における証拠開示のルールが不明確であることや、検察官による機械的な再審決定への不服申し立てが、冤罪被害者の救済を著しく遅らせ、苦痛を長期化させています 28。大正時代からほとんど変わっていない再審法は、現代の司法制度において大きな課題を抱えています 28。さらに、「刑事手続の在り方協議会」のような改革を議論する場において、検察官や刑事裁判官といった法曹関係者の比重が高く、一般市民の代表が不足していることは、多角的な視点からの議論を阻害し、改革の推進力を弱める可能性があります 28。森まさこ参議の継続的な活動が持つ政治的・法的意義法務大臣退任後も、森まさこ参議が参議院法務委員会で「人質司法」問題に一貫して焦点を当て、具体的な制度改革(取調べへの弁護人立会い、再審手続の改善など)を要求し続けていることは、日本の政治状況において非常に稀有であり、その継続性が大きな政治的意義を持ちます 28。自由民主党の現職参議院議員 5 として、彼女の批判や提言は、単なる野党からの批判とは異なり、与党内部からの改革圧力として、より強い影響力を持つ可能性があります。彼女は、「人質司法」の根幹をなす虚偽自白の温床となる取調べの透明性(弁護人立会い)や、冤罪救済の最後の砦である再審手続の不備といった、刑事司法制度の核心的な問題に焦点を当てており、その提言は法的にも極めて重要です 28。森参議の活動は、政治的な意思、官僚機構の抵抗、そして世論という三者の複雑な相互作用の中で展開されています。法務大臣時代に改革会議を設置して政治的な意思を示したものの 9、その提言が既存の刑事局に委ねられたことで、官僚機構が改革の主導権を維持し、その影響を希釈する傾向が見られました 18。現在、森参議は国会議員として、国会委員会でこれらの改革を強く推進していますが 28、現職の大臣や官僚からは慎重な、あるいは回避的な答弁に直面することがあります。同時に、彼女は市民団体と連携し、自身のブログやSNSを通じて積極的に情報を発信することで 2、世論の形成を図り、この根強い抵抗を乗り越えようとしています。この一連の動きは、日本の法制度改革が、単純な立法行為ではなく、政治家、官僚、そして国民・国際社会の圧力という多角的な要素が絡み合う、継続的な交渉プロセスであることを示唆しています。法務省の官僚が質疑を誘導しようとした疑惑を公に指摘したことは 28、行政の透明性を高め、法務省に説明責任を強く求めるものです。これは、官僚機構の閉鎖性を打破し、より開かれた議論を促す上で重要な役割を果たします。弁護士会(日弁連)や一般市民との勉強会への参加、村木厚子氏の証言の引用 28 は、法曹界の専門家や冤罪被害者といった当事者の声を国会に届け、幅広い支持基盤を形成しようとする彼女の姿勢を示しています。弁護士としての豊富な経験 1 は、彼女が刑事司法の複雑な問題に対して、単なる政治的スローガンではなく、具体的かつ専門的な視点から議論を展開することを可能にし、その提言に説得力をもたらしています。今後の改革に向けた展望と提言「人質司法」の改善に向けた今後の展望と提言は以下の通りです。立法措置の推進: 取調べへの弁護人立会いの義務化、再審手続における証拠開示ルールの明確化、検察官による再審決定への不服申し立ての制限など、具体的な刑事訴訟法改正案の策定と国会での審議を強力に推進する必要があります。改革会議の多様化: 「刑事手続の在り方協議会」のような改革を議論する諮問機関の構成を多様化し、一般市民、冤罪被害者、女性など、より幅広い視点を持つ委員を含めることで、実効性のある議論を促すべきです。国民への啓発活動: 「人質司法」問題の深刻さと、それが個人の人権や社会全体の公正性に与える影響について、国民の理解と関心を高めるための継続的な啓発活動が不可欠です。国際社会との対話の深化: 国際機関からの批判を単なる「内政干渉」と捉えるのではなく、日本の司法制度を国際基準に照らして改善する機会と捉え、建設的な対話を深化させるべきです。法務大臣のリーダーシップ: 現職の法務大臣は、森参議の提言を受け止め、官僚機構の抵抗を乗り越え、真に改革を推進するための強力なリーダーシップを発揮することが求められます。5. 結論森まさこ参議は、現在も日本の「人質司法」の改善活動に疑いなく積極的に関与しています。彼女のコミットメントは、参議院法務委員会における継続的な質疑、特に取調べへの弁護人立会い、再審手続の改善、証拠開示といった核心的な問題に対する具体的な提言を通じて明確に示されています。彼女の活動は、法務大臣としての経験と弁護士としての法的専門知識に裏打ちされており、その提言は実効性と説得力に富んでいます。彼女は、与党議員としての立場を活かし、法務省の官僚機構が示す抵抗や、国民の低い関心といった構造的な課題に直面しながらも、刑事司法制度の透明性と公正性を高めるための改革を強く推進しています。「人質司法」の改善は、日本の刑事司法制度が抱える最も重要な課題の一つであり、森参議のような政治家の継続的かつ粘り強い活動が、その実現に向けた重要な原動力となっています。引用文献法務大臣 森 まさこ (もり まさこ) | 第4次安倍第2次改造内閣 閣僚等名簿 - 首相官邸, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/daijin/mori_masako.html参議院議員 森まさこさんのプロフィールページ, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.ameba.jp/profile/ameba/morimasako-iwaki/森 まさこ(もり まさこ) - 参議院, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007061.htm森まさこ 氏 - 東北大学 法学部, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.law.tohoku.ac.jp/100th/interview10.html参議院議員 森 まさこ(もり まさこ) | 議員 - 自由民主党, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.jimin.jp/member/121836.html森雅子- 维基百科,自由的百科全书, 6月 28, 2025にアクセス、 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%A3%AE%E9%9B%85%E5%AD%90第4次安倍第2次改造内閣 閣僚等名簿 | 首相官邸ホームページ, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/index.html約10か月間の任期を終えて | 参議院議員 森まさこオフィシャルブログ Powered by Ameba, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/morimasako-iwaki/entry-12625604722.html森まさこ / 第103代法務大臣退任のご挨拶 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=xKWMkqoEdaQ河井法務大臣辞任についての会見 - 首相官邸, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201910/31kaiken.html河井元法相が「無罪主張から一転」、買収を認めた理由 - ダイヤモンド・オンライン, 6月 28, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/266751【独自】河井克行元法相「お金を渡したが、悪いという意識なかった」 倫理感、金銭感覚の違いが浮き彫りに (2024/12/26 18:46) - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=l-k-dnQUUZ8【衆院法務委】森法相の引責辞任求める、日吉雄太議員 - 旧・国民民主党 (2018年5月, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.dpfp.or.jp/article/202950逃亡から約一か月 | 参議院議員 森まさこオフィシャルブログ Powered by Ameba, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/morimasako-iwaki/entry-12571430108.html性犯罪に関する刑法の改正を求める要望書などを受け取りました(令和2年3月17日)。 - 法務省, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00067.html森まさこ法務大臣が日本の刑事司法制度についてオンラインによる講演を実施いたしました(9月10日(木))。 - 法務省, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00138.html森まさこ法務大臣が,自由民主党政務調査会デジタル社会推進特別委員会・インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策PTの三原じゅん子座長らと面会し - 法務省, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00115.html国会質問(養育費、取り調べなど) | 参議院議員 森まさこオフィシャルブログ Powered by Ameba, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/morimasako-iwaki/entry-12854197900.html森まさこ法務大臣が,自由民主党政務調査会司法制度調査会の上川陽子会長らと面会し,性犯罪・性暴力対策の抜本的強化を求める緊急提言を受け取りました(令和2年6月8日)。 - 法務省, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00114.html森まさこ Official Site, 6月 28, 2025にアクセス、 https://morimasako.com/en.wikipedia.org, 6月 28, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Masako_Mori_(politician)Masako Mori - 森まさこ Official Site, 6月 28, 2025にアクセス、 https://morimasako.com/en福島県選出 参議院議員 - 森まさこ Official Site, 6月 28, 2025にアクセス、 https://morimasako.com/profile内閣総理大臣補佐官 森 まさこ (もり まさこ) - 首相官邸, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo_a/sourihosakan/mori_masako.html外交 - 森まさこ Official Site, 6月 28, 2025にアクセス、 https://morimasako.com/tag/vGKA1urj参議院議員 森まさこオフィシャルブログ Powered by Ameba, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/morimasako-iwaki/最近の活動まとめ | 参議院議員 森まさこオフィシャルブログ Powered by Ameba, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/morimasako-iwaki/entry-12902302115.html令和6年6月11日 参議院法務委員会 森まさこ議員による質問 ..., 6月 28, 2025にアクセス、 https://innocenceprojectjapan.org/archives/database/diet-240611a【森まさこ6つの約束②】福島の復興を前へ! - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=E7zWAtk3_PA【森まさこ6つの約束①】物価高対策、関税対策 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=G1SjpuMqzRA

2025.06.28

コメント(0)

-

これほど有能な森元法務大臣であったが国内外から批判されている人質司法の改善には着手しなかったのでしょうか?

森まさこ元法務大臣は、国内外から批判されていた「人質司法」の問題を**認識しており、この問題について深く考えていた**ことが確認できます [1, 2, 3, 4, 5]。特に、カルロス・ゴーン氏の海外逃亡事件が発生した後、日本の刑事司法制度、とりわけ長期勾留や保釈の運用に対する国際社会からの批判が高まりました [6, 1, 5]。森大臣は、この批判に対し、法務大臣として「国内からも海外からも、人質司法との批判を受け、この問題を深く考えてまいりました」と述べています [2]。彼女は法務大臣在任中に「法務・検察行政刷新会議」を設置し、この会議の中で「人質司法」の問題が議論されました [2, 3, 4]。会議の報告書には、国際機関から日本の刑事手続について、起訴前の勾留期間の長さや公判前の勾留件数の多さ、起訴前の保釈制度がないことなどが指摘されていることが明記されています [4]。しかし、この会議の報告書では、「人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において対応するとされました」とされており、具体的な改善策の実施は刑事局に委ねられる形となりました [2]。森大臣自身は、ゴーン事件への対応として、日本の刑事司法制度の正当性を国際社会に積極的に発信することに注力しました [1]。彼女は、日本の司法制度は適切に設計・運用されているとしつつも、「完璧ではないため、改善すべき点は謙虚に改善し続ける」という姿勢を示していました [1]。また、保釈中の被告人の逃亡防止策として、GPS発信機装着制度の検討などが国会で問われており、これらへの対応も進められていました [5]。したがって、森元法務大臣は「人質司法」の批判を深く認識し、その問題について議論の場を設け、関連部署に検討を指示するとともに、日本の司法制度に対する国際的な誤解を解くための情報発信に努めました。しかし、彼女の在任中に「人質司法」の抜本的な改善策が具体的に実施されたというよりは、問題意識を持って議論を促し、国際的な説明責任を果たすことに重点が置かれていたと言えるでしょう。

2025.06.28

コメント(0)

-

森まさこ氏が法務大臣に就任した背景と要因に関する分析 Geminiに聞いてみた

森まさこ氏が法務大臣に就任した背景と要因に関する分析森まさこ氏が法務大臣に就任した背景と要因に関する分析はじめに本報告書は、自由民主党参議院議員である森まさこ氏が、なぜ日本の法務大臣という要職に就任し得たのかについて、その背景と要因を多角的に分析することを目的とする。法務大臣の職務は、国の法秩序、司法、検察、人権擁護など、国家の根幹に関わる行政を所管するものであり、高度な専門知識と国民からの信頼が不可欠である。森氏の法務大臣就任は、彼女の長年にわたる法的専門知識の蓄積、政治家としての着実なキャリア形成、そして当時の政治状況、特に前任大臣の辞任という緊急性が複合的に作用した結果であると考察される。一般的な内閣改造における任命とは異なり、前任大臣の辞任という緊急事態下での任命は、後任者には即座の対応能力と信頼回復が強く求められる。森氏の経歴、すなわち弁護士としての実務経験、金融庁での行政経験、そして法務関連委員会での豊富な経験は、このような専門性と信頼性の両面において、極めて高い適合性を示唆する。本報告書では、森氏の経歴を時系列で追うとともに、その専門性、政治的影響力、そして就任時の具体的な状況を詳細に検証し、その適格性と任命の必然性を明らかにする 1。森まさこ氏の法的・行政的背景学歴と弁護士としてのキャリア形成森まさこ氏は、1964年8月22日に福島県いわき市に生まれ、東北大学法学部を1988年(昭和63年)に卒業した 1。彼女は奨学金で学び、アルバイトを掛け持ちしながら苦学した経験があり、この時期に培われた人脈が後の政治活動にも影響を与えたとされている 5。この法学部での学びは、法務大臣としての基本的な法的素養を培う基盤となった。大学卒業後、1995年(平成7年)に弁護士登録を行い、主に消費者事件を担当するなど、実務家としての経験を積んだ 1。消費者問題への取り組みは、国民生活に密着した法律問題への深い理解を育むことにつながった。さらに、1999年(平成11年)には、日本弁護士連合会(日弁連)の制度を活用し、米国ニューヨーク大学法科大学院の客員研究員として消費者保護法を研究した 1。この海外での研究は、彼女の法的専門性を国際的な視点から深める重要な機会であり、後の国際的な法務問題への対応能力の素地を形成したと考えられる。金融庁での職務経験と専門性の深化弁護士としての経験を経た後、森氏は2005年(平成17年)に金融庁総務企画局課長補佐として貸金業法改正に携わり、翌2006年(平成18年)には金融庁検査局金融証券検査官を務めた 1。この金融行政における職務経験は、法律の実務適用と政策立案の両面における彼女の専門性をさらに強化した。金融庁での経験は、単なる法律の解釈・適用に留まらず、法律が社会や経済に与える影響、そして政策としてどのように運用されるべきかという行政内部の視点から法律を捉える機会となった。これは、法律家としての知識を行政手腕へと昇華させる上で極めて重要なステップであった。法務大臣という職務は、法律の制定や改正だけでなく、その運用や国民生活への影響まで考慮する広範な視野が求められるため、この金融行政の経験は、森氏が法務行政を多角的に理解し、より実践的な行政手腕を発揮するための決定的な要因となった。政治家としての歩みと主要な役職参議院議員としての初当選と党内での活動森まさこ氏は、2007年(平成19年)7月29日の第21回参議院議員選挙で福島県選挙区から初当選を果たし、国政の舞台で政治家としてのキャリアをスタートさせた 1。彼女は自由民主党の清和政策研究会(細田派)に所属している 6。この当選は、彼女が国政の場で活動する足がかりを築いたことを示している。党内では、2009年(平成21年)に自民党法務部会長、2010年(平成22年)に自民党副幹事長を務めるなど、党の要職を歴任した 1。特に法務部会長としての経験は、党の政策決定プロセスにおいて法務分野の専門家としての地位を確立したことを意味する。これは、党内での彼女の専門性が認識され、法務行政に関する党内の政策形成に深く関与する機会となったことを示している。国会委員会での役割と政府要職(初入閣を含む)国会においては、2011年(平成23年)に参議院法務委員会理事、参議院東日本大震災復興特別委員会理事を務めた 1。これらの役職は、彼女が法務分野と、出身地である福島県の復興という喫緊の課題に深く関わっていたことを示している。法務委員会での活動は、立法府における法務行政への深い関与と、議院運営能力を示している。2012年(平成24年)には、参議院行政監視委員長に就任し、同年の第2次安倍内閣で初入閣を果たした 1。この時、女性活力・子育て支援担当大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、少子化対策、男女共同参画)を務め、約1年8ヶ月間(平成26年9月まで)その職にあった 1。この閣僚経験は、彼女が既に閣僚としての職務遂行能力、すなわち省庁を統括し、政府の一員として政策を推進する能力を有していると評価されていたことを示している。法務大臣という重責を担う上で、この実績は極めて重要であった。その後も、参議院環境委員長(1)、自民党女性活躍推進本部長(1)など、多岐にわたる重要な役職を歴任し、党内での影響力と政策遂行能力を高めていった。2019年(令和元年)には第24回参議院議員選挙で3期目の当選を果たしている 1。これらの政治的キャリアの積み重ねは、安倍総理大臣が彼女を法務大臣に任命するにあたり、その専門性だけでなく、政治家としての信頼性、安定性、そして実績を総合的に評価したことを強く示唆している。森まさこ氏のキャリアは多岐にわたり、複数の情報源に分散して記述されている。彼女の専門性、政治的昇進、そして主要な役職の変遷を一目で理解するため、以下に主要経歴と役職の変遷をまとめた表を示す。この表は、弁護士としての基礎から金融庁での行政経験、そして自民党内での法務関連役職、初入閣、そして法務大臣に至るまでの「積み重ね」を明確に可視化し、彼女の任命が偶然ではなく、長年の努力と実績の賜物であることを示している。各役職が法務大臣としての適格性にどのように寄与したか、例えば法務部会長が法務行政への理解を深め、閣僚経験が省庁運営能力を養ったかなどを、時系列の中で視覚的に示すことで、本報告書の中心テーマである「なぜ法務大臣になれたのか」という問いに対する説得力を高める。年月役職/出来事所属(組織・機関)昭和39年8月出生福島県いわき市昭和63年 (1988年)東北大学法学部 卒業東北大学平成7年 (1995年)弁護士登録弁護士会平成11年 (1999年)米国ニューヨーク大学法科大学院客員研究員日弁連、ニューヨーク大学平成17年 (2005年)金融庁総務企画局課長補佐(貸金業法)金融庁平成18年 (2006年)金融庁検査局金融証券検査官(証券・金融)金融庁平成19年 (2007年) 7月第21回参議院議員選挙当選(初当選)参議院(福島県選挙区)、自由民主党平成21年 (2009年)自民党 法務部会長自由民主党平成22年 (2010年)自民党 副幹事長自由民主党平成23年 (2011年)参議院 法務委員会理事、参議院 東日本大震災復興特別委員会理事参議院平成24年 (2012年)参議院 行政監視委員長、第2次安倍内閣で初入閣(女性活力・子育て支援担当大臣など)参議院、内閣府平成25年 (2013年)第23回参議院議員選挙当選(2期目)参議院(福島県選挙区)平成26年 (2014年)自民党 女性活躍推進本部PT座長自由民主党平成27年 (2015年)自民党 環境部会長自由民主党平成28年 (2016年)参議院 環境委員長参議院平成29年 (2017年)自民党 総務副会長、治安・テロ対策調査会会長自由民主党平成30年 (2018年)自民党 女性活躍推進本部長自由民主党令和元年 (2019年)第24回参議院議員選挙当選(3期目)参議院(福島県選挙区)令和元年 (2019年) 10月法務大臣(第4次安倍第2次改造内閣)内閣府(法務省)令和2年 (2020年) 9月第103代法務大臣を退任内閣府(法務省)令和3年 (2021年)内閣総理大臣補佐官(女性活躍担当)内閣府令和5年 (2023年)内閣総理大臣補佐官(女性活躍担当・LGBT理解増進担当)内閣府法務大臣就任の直接的背景と経緯前任大臣の辞任とその理由森まさこ氏が法務大臣に就任したのは、2019年(令和元年)10月31日、第4次安倍第2次改造内閣においてである 1。この任命は、前任の法務大臣であった河井克行氏が、就任からわずか1ヶ月余りで辞任したことに伴うものであった 9。河井氏の辞任の直接的な理由は、彼と妻の河井案里氏を巡る公職選挙法違反(買収)疑惑であった 10。河井氏は、2019年7月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、地元議員や後援会幹部ら100人に対し総額約2900万円を渡し買収した罪に問われ、後に無罪主張を撤回し買収を認める姿勢に転じた 10。この「政治とカネ」を巡るスキャンダルは、法務行政の根幹を揺るがすものであり、内閣に喫緊の課題として後任人事を迫った。安倍総理は、河井氏から「法務大臣として国の基本法制、法秩序を所掌する者として、法務行政に対するその公正性に対して、疑念を招くようなことは断じて避けなければならない」との申し出を受け、辞表を受理したと述べている 9。野党からは、河井氏の資質を問題視し、引責辞任を求める声が上がっていた 12。このような状況下では、単なる後任ではなく、「信頼回復」を担える人物が不可欠であった。第4次安倍第2次改造内閣における任命の決定河井氏の辞任により、法務行政の公正性に対する国民の疑念が高まる中で、迅速かつ信頼のおける後任の任命が急務となった。法務大臣は、国民の法秩序への信頼を維持する責任を負うため、前任者のスキャンダル後には、その職務の「公正性」に対する疑念を払拭できる人物が強く求められた。このような状況下で、弁護士としての専門性、金融庁での行政経験、そして自民党法務部会長や参議院法務委員会理事といった法務関連の要職を歴任してきた森まさこ氏に白羽の矢が立てられた 1。森氏の弁護士としての経歴は、法務行政に対する専門性と客観性を担保し、また、これまでの政治キャリアにおいて大規模な金銭スキャンダルが報じられていないことから、「クリーンなイメージ」を有していた。彼女は既に閣僚経験(女性活力・子育て支援担当大臣など)も有しており、緊急事態における閣僚としての職務遂行能力も評価されたと考えられる 1。安倍政権は、森氏の専門性、これまでの政治的実績、そしてスキャンダルとは無縁のイメージを総合的に評価し、法務行政の信頼回復と安定化を最優先する戦略的な人事として彼女を任命したと推察される。これは、単に空席を埋める以上の、危機管理的な意味合いを持つ任命であった。法務大臣としての適格性評価弁護士としての専門知識と実務経験の関連性森氏の法務大臣としての適格性は、その弁護士としての専門知識と実務経験に深く根差している。彼女は東北大学法学部を卒業し、弁護士登録後、消費者事件を専門としてきた 1。この法的素養は、法務行政の根幹を理解する上で不可欠である。さらに、金融庁での貸金業法改正や金融証券検査官としての経験は、法律の運用面や行政実務に関する深い理解を彼女にもたらした 1。これらの経験は、法務大臣として、法律の制定・改正だけでなく、司法制度の運用、検察行政、人権擁護といった幅広い分野を統括する上で、極めて実践的な知見を提供した。彼女の多岐にわたる法的・行政的経験は、法務大臣として法律の「理論」だけでなく「実務」と「行政運用」を深く理解する基盤となった。これまでの政治活動と法務行政への貢献政治家としては、自民党法務部会長 1 や参議院法務委員会理事 1 を歴任し、立法府の側から法務行政に深く関与してきた。これにより、法務省の組織や業務、関連する課題に対する深い理解を有していたと考えられる。立法府での経験は、法案審議のプロセスや法務省の業務内容、そして関連する政治的課題に対する深い洞察を与え、大臣として立法府との連携を円滑にする上で不可欠な要素となった。初入閣時の女性活力・子育て支援担当大臣としての経験 1 は、閣僚としての省庁運営や政策推進のノウハウを習得する機会となった。これは、単なる法律の専門家ではなく、政策を実現する行政能力を証明するものであった。法務大臣在任中には、カルロス・ゴーン氏の逃亡事件への対応 8 や、新型コロナウイルス感染症の水際対策 8 といった喫緊の課題に取り組んだ。ゴーン事件では、海外メディアを含む多くのメディアに日本の刑事司法制度を正しく理解してもらうための情報発信を行い、再発防止策を講じるよう指示した 14。この困難な状況下での対応は、彼女の危機管理能力と、国民や国際社会に対する説明責任を果たすコミュニケーション能力を示している。さらに、養育費の支払い確保、性犯罪対策の厳罰化 8、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害対策 15、法務・検察行政の刷新 8 など、国民生活に直結する法務行政の課題にも積極的に取り組んだ。特に性犯罪対策では、被害者の声を聞く検討会やタスクフォースを設置し、当事者を委員に加えるなど、強いリーダーシップを発揮した 15。これは、彼女が単なる法律の専門家ではなく、法の力で社会課題を解決しようとする強い意志と、国民の生活に寄り添う姿勢を持っていることを示すものであり、法務大臣として国民の信頼を得る上で重要な要素であった。また、検察人事への批判に対し、官邸による介入を否定し、適切な人事を強調する場面もあった 17。これらの要素が複合的に作用し、森氏が法務大臣としての職務を遂行する上で、極めて高い適格性を有していたと評価できる。結論森まさこ氏が法務大臣に就任した背景には、彼女が長年にわたり培ってきた「法的専門性」、金融庁での「行政実務経験」、自民党内および国会における「政治的実績と信頼」、そして「前任大臣の緊急辞任」という複合的な要因が挙げられる。特に、河井克行氏の辞任という危機的状況下で、法務行政の信頼回復が喫緊の課題となる中で、弁護士としてのクリーンなイメージと専門知識、そして閣僚経験を持つ森氏が、最も適任であると判断されたことは明白である 9。彼女の弁護士としての専門知識 3 は法務行政の理解を、金融庁での経験 1 は行政実務能力を、党内・国会での役職 1 は政治的影響力と政策形成能力を、そして閣僚経験 1 は政府運営への適応力を証明した。これらの要素が、河井前大臣の辞任によって生じた信頼回復の必要性という空白を埋めるために、彼女が最適であったことを示す。森氏は法務大臣在任中、ゴーン事件への対応や新型コロナウイルス水際対策といった喫緊の課題に加え、養育費不払い問題、性犯罪対策、インターネット上の誹謗中傷対策など、国民生活に直結する法務行政の課題に積極的に取り組み、その専門性と実行力を示した 8。これは、彼女の専門性と社会課題へのコミットメントが、実際の行政にどのように反映されたかを示す証拠であり、任命の正当性を補強するものである。退任後も内閣総理大臣補佐官(女性活躍担当、LGBT理解増進担当)として要職を務めていること 3 は、彼女の継続的な政策貢献能力と、政府からの信頼が厚いことを示している。これは、彼女の適格性が単なる法務大臣としての期間に限定されない、より広範なものであることを裏付ける。森氏の法務大臣就任は、単なる政治的論功行賞ではなく、彼女の専門性、実務経験、政治的信頼性、そして危機対応能力が、当時の緊急かつ敏感な政治状況と完全に合致した結果である。これは、特定の専門分野における閣僚任命において、いかに多角的な適格性評価が行われるかを示す好例として評価できる。つづく

2025.06.28

コメント(0)

-

東京都15区衆議院補欠選挙における「つばさの党」メンバー逮捕・勾留に関する公職選挙法違反、人権無視、および人質司法の検証 Geminiに聞いてみた

東京都15区衆議院補欠選挙における「つばさの党」メンバー逮捕・勾留に関する公職選挙法違反、人権無視、および人質司法の検証★詳細はリンク資料参照/本記事はAI生成による参考見解です。Executive Summary本報告書は、2024年4月に行われた衆議院東京15区補欠選挙における政治団体「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留が、公職選挙法違反の観点から妥当であったか、また「人権無視」および「人質司法」の主張に該当するかを検証するものである。「つばさの党」の代表である黒川敦彦被告ら3名は、他の候補者の演説妨害や選挙カーの執拗な追尾、私邸への押しかけなど、複数の行為で公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)の疑いが持たれ、警視庁は異例の「特別捜査本部」を設置し、複数回の逮捕に踏み切った。彼らは起訴内容を否認し、自らの行為が憲法上の表現の自由の範囲内であると主張し、公職選挙法の合憲性自体を争う姿勢を示している。日本の刑事司法制度は、国際人権機関や国内の弁護士会から、自白を強要する目的で長期勾留や保釈の否定を行う「人質司法」であるとの批判を長年受けている。特に、否認・黙秘する被疑者・被告人に対する保釈の困難性や、再逮捕による拘禁期間の延長、取調べにおける透明性の欠如、家族との接見制限などが問題視されている。本件における複数回の逮捕や、被疑者側が否認している状況は、これらの「人質司法」の特徴と重なる部分がある。本件は、民主主義の根幹をなす「選挙の公正」と「表現の自由」という二つの重要な法的価値の間の境界線を問うものである。選挙運動における表現の自由は広範に保障されるべきだが、他者の選挙活動を実質的に妨害し、選挙の自由な意思形成を阻害する行為は、その限界を超える可能性がある。特に、選挙カーの追尾行為が公職選挙法違反として立件されるのは全国初とみられ、今後の判例形成に大きな影響を与えることが予想される。結論として、「つばさの党」の行為は、その態様と継続性から公職選挙法上の「選挙の自由妨害」に該当する可能性が高い。一方で、その逮捕・勾留のプロセスにおいては、日本の刑事司法制度が抱える「人質司法」の構造的な問題点が露呈している側面も否定できない。本件は、選挙妨害行為への厳正な対処と、被疑者・被告人の人権保障という、相反する要請をいかに両立させるかという喫緊の課題を浮き彫りにしている。今後の司法判断と、刑事司法制度全体の改善に向けた議論が強く求められる。1. はじめに1.1. 事案の概要2024年4月に行われた衆議院東京15区補欠選挙において、政治団体「つばさの党」の活動が大きな注目を集めた。同党の代表である黒川敦彦被告、幹事長の根本良輔被告、および杉田勇人被告の3名は、選挙期間中、他の候補者の選挙活動を妨害したとして、公職選挙法違反の罪に問われている 1。具体的に指摘されている妨害行為は多岐にわたる。他の候補者の街頭演説中に、大音量の拡声器を用いて罵声や怒号(例:「おい小池」「おい都知事」)を浴びせ、演説を中断させたり、聴衆が内容を聴取することを困難にさせたりしたとされる 1。また、立憲民主党の選挙カーを約20分間、3kmにわたり執拗に追い回し、深川署への避難を余儀なくさせた疑いなど、交通の便を妨げた行為も挙げられている 4。さらに、聴衆に背を向けて候補者と対面したり、電話ボックスに上ったりして、候補者個人を挑発するような行動を繰り返したことも報じられている 3。特筆すべきは、小池都知事の自宅など、個人の私邸に押しかける行為も行われた点である 3。警視庁は、これらの行為が民主主義の根幹である選挙の自由と公正を妨害する「極めて悪質な事案」であると認識し、異例の対応を取った 7。具体的には、汚職や詐欺事件捜査を専門とする警視庁捜査2課が、18年ぶりとなる「特別捜査本部」を設置して捜査にあたった 3。警察は選挙期間中にも「つばさの党」に対し警告を行っていたが、その後も妨害行為が繰り返されたため、5月17日に主要メンバー3人を逮捕した 3。さらに、6月7日には選挙カーの追跡行為など、別の妨害行為の容疑で再逮捕に踏み切り、その後3人はいずれも公職選挙法違反の罪で起訴されている 1。これに対し、「つばさの党」のメンバーは、初公判で起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張している 1。彼らは、自らの政治活動は憲法上の「表現の自由」によって保護されるべきものであり、警察の警告や逮捕は「職権濫用」であると反論 3。公職選挙法自体の合憲性についても争う姿勢を示しており、本件は単なる公職選挙法違反事件に留まらない、憲法上の重要な論点を提起している 10。1.2. 本報告書の目的と範囲本報告書は、東京都15区衆議院補欠選挙における「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留が、公職選挙法違反の観点から法的に妥当であったかを検証することを目的とする。特に、被疑者・被告人側から提起されている「人権無視」および「人質司法」という主張が、日本の刑事司法制度および国際人権基準に照らしてどのように評価されるかを詳細に分析する。この分析を通じて、本件が提起する法的・社会的な論点を明らかにし、民主主義社会における表現の自由と選挙の公正性という二つの重要な法的原則の間の緊張関係について考察を深める。本報告書は、提供された情報源に基づき、事実関係を整理し、関連する法的概念や過去の判例との比較を行うことで、客観的かつ専門的な見解を提供する。2. 「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留の経緯と公職選挙法違反の疑い2.1. 選挙妨害行為の具体的内容「つばさの党」のメンバーが東京都15区衆議院補欠選挙において行ったとされる選挙妨害行為は、その多様性と執拗さにおいて特異なものであった。主要な行為は以下の通りである。第一に、大音量による演説妨害が挙げられる。同党のメンバーは、他の候補者が街頭演説を行っている最中に、至近距離で拡声器を使用し、大音量で罵声や怒号を浴びせた 1。例えば、「おい小池」「おい都知事」といった特定の候補者名を挙げての挑発行為が報じられており、これにより、対象候補者の演説が中断を余儀なくされたり、聴衆が演説内容を理解することが極めて困難になったりしたとされる 1。第二に、選挙カーの執拗な追尾と交通妨害である。同党のメンバーは、他の候補者の選挙カーを長距離にわたって追いかけ、その活動を妨害した 1。特に、立憲民主党の選挙カーを約20分間、3kmにわたり執拗に追尾し、結果的に候補者側が警察署への避難を余儀なくされた事例も報告されている 4。この行為は、単なる言論による妨害に留まらず、交通の便を妨げ、他の陣営の移動の自由や安全性を脅かすものとして問題視されている。第三に、候補者への直接的挑発行為である。メンバーは、聴衆に背を向けて候補者と対面し、大声で罵倒したり、電話ボックスの上に上って演説中の候補者に対し挑発的な行動を取ったりした 3。これらの行為は、単なる政策批判の域を超え、候補者個人への攻撃や、選挙活動そのものを阻害する意図が強く示唆される。第四に、私邸への押しかけという行為も行われた。小池都知事の自宅など、個人の住居に押しかける行為は、選挙運動の範疇を逸脱し、個人のプライバシーや平穏な生活を侵害する可能性が高い 3。これらの行為に対し、警視庁は選挙期間中にも複数回「警告」を発していた 3。しかし、警告後も妨害行為が繰り返されたとされており、この事実は、同党の行為が単なる偶発的な抗議活動ではなく、意図的かつ継続的な選挙妨害の意図があったと解釈されうる。行為者が警察からの警告を認識しながらも、あえてその行為を継続したという評価は、刑事責任を問う上で重要な「故意」の認定に影響を与え、彼らの行為が単なる過失や偶発的なものとは異なる、より悪質なものとして位置づけられる。これは、彼らの行為が「表現の自由」の範囲を超え、選挙の公正を意図的に阻害しようとしたものであるという検察側の主張を補強する重要な要素となる。2.2. 公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」の定義と適用「つばさの党」メンバーが問われている公職選挙法違反は、主に第225条に規定される「選挙の自由妨害罪」である 12。この条文は、選挙の公正を確保するために、特定の行為を禁止している。公職選挙法第225条は、以下の行為を「選挙の自由妨害罪」として定めている 13:選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者または当選人に対し、暴行もしくは威力を加え、またはこれをかどわかしたとき。交通もしくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書図画を毀棄し、その他偽計詐術など不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。その他、特殊の利害関係を利用して選挙人や候補者などを威迫したとき。本罪の主要な目的は、選挙人が自由な意思に基づいて投票を行い、また候補者が公正な条件の下で選挙運動を展開できる環境を保障することにある 13。民主主義の根幹である選挙が、一部の者の妨害によって歪められることを防ぐための規定である。本条に違反した場合、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科され、さらに一定期間、選挙における投票や立候補の権利(公民権)が停止される 12。「つばさの党」の行為は、その内容から「演説を妨害し」または「交通もしくは集会の便を妨げる」行為に該当する可能性が指摘されている 13。特に、大音量での罵声は「演説妨害」に、選挙カーの執拗な追尾は「交通の便を妨げる」行為に該当しうると考えられる。しかし、公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」の規定は、その文言において「威力」や「不正の方法」といった、具体的な事案への適用において解釈の幅を持つ部分がある。この曖昧さが、「つばさの党」側が主張する「表現の自由」との境界線を巡る法的争点となっている。特に、単なる「大音量」がどこから「妨害」となるか、また「執拗な追尾」が「交通の便を妨げる」行為としてどこまで厳格に解釈されるかは、今後の司法判断に委ねられる。法律の条文は抽象的であるため、具体的な事案への適用には解釈が必要となる。「威力」や「不正の方法」といった文言は、行為の態様やその結果生じた影響を総合的に評価して判断されるべきである。一部の識者が「自由妨害罪の表現はあいまいな面がある」と指摘しているように 16、本件のような「言論による妨害」の限界は、従来の暴力や買収といった明確な妨害行為とは異なり、表現の自由との衝突が避けられない側面を持つ。この解釈の幅が、弁護側が公職選挙法の「合憲性」を争う根拠ともなりうる。2.3. 警察・検察の対応と法的根拠警視庁は、「つばさの党」の選挙妨害行為に対し、異例ともいえる厳格な対応を取った。まず、選挙期間中に複数の陣営から「つばさの党」による選挙妨害に関する相談が警視庁に寄せられた 9。これを受け、警視庁は5月13日、「つばさの党」の事務所や代表・黒川敦彦容疑者の自宅、幹事長・根本良輔容疑者の自宅などを家宅捜索し、携帯電話やパソコン、選挙カーなどを押収した 2。次に、警視庁は本件を極めて重大な事案と位置づけ、その捜査体制を強化した。警視庁捜査2課は、通常、汚職や詐欺事件を専門とする部署であるが、本件においては18年ぶりとなる「特別捜査本部」を設置し、徹底的な実態解明を進める方針を示した 3。この「特別捜査本部」の設置は、警察当局が「民主主義の根幹である選挙の自由と公正を妨害した極めて悪質な事案」であると認識し、厳正な対処が必要であると判断したことを明確に示している 7。この警察の姿勢は、単なる刑事事件としてではなく、選挙制度の維持という公共の利益に関わる重大な事案として取り締まりを強化したことを示唆している。そして、警視庁は5月17日、公職選挙法違反の疑いで黒川敦彦容疑者ら3人を逮捕した 1。逮捕後も捜査は継続され、6月7日には、立憲民主党の選挙カーを執拗に追い回すなどした交通妨害の疑いで、さらに3人を再逮捕した 4。この再逮捕は、当初の演説妨害とは異なる行為に対するものであり、捜査の継続と被疑者への圧力を維持する目的があったと見られる。その後、3人はいずれも公職選挙法違反の罪で起訴されている 1。これらの警察・検察の対応に対し、「つばさの党」側は、自らの行為が「表現の自由」の範囲内であると主張し、警察の警告や逮捕を「職権濫用」であると反論している 3。彼らの主張は、捜査機関の介入が政治的表現の自由を不当に制限する可能性という、法運用の正当性を巡る対立構造を浮き彫りにしている。警察が「民主主義の根幹」という表現を用いることは、その捜査が単なる法執行を超え、社会秩序の維持というより高次の目的を帯びていることを示唆する。これは、行為の悪質性を強調し、厳正な対処の必要性を訴えるためのレトリックである。しかし、被疑者側が「職権濫用」と反論することは、警察の行為が恣意的であり、表現の自由という憲法上の権利を侵害していると主張していることに他ならない。この対立は、本件が単なる公選法違反事件に留まらず、国家権力と個人の自由の境界線を問う、より広範な法的・政治的議論へと発展する可能性を示している。2.4. 過去の類似事例との比較公職選挙法違反は多岐にわたる行為を包含しており、過去には様々な類型で検挙事例が存在する。有料ネット広告の掲載、事前運動、選挙はがきの宛名書き依頼、買収、寄付行為などがその典型例である 19。特に「選挙の自由妨害罪」(公職選挙法第225条)に限定した場合、過去の検挙事例としては、以下のようなものが挙げられる 13:演説を終えた立候補者に暴行を加えた事例。演説中にマイクを持っていた立候補者の手を押さえた事例。立候補者名が書かれた看板に穴を開けた事例(文書図画の毀棄)。大音量による妨害行為に関する事例も存在する。2003年には、公明党の宣伝活動に対する抗議として大音響で妨害した77歳男性が逮捕されたケースが報じられている 20。この事例は、音量による妨害も公職選挙法違反となりうることを示している。しかし、今回の「つばさの党」のケースは、その行為の態様においていくつかの点で過去の事例と異なる特異性を持つ。最も注目すべきは、**選挙カーの執拗な追跡行為が公職選挙法違反として立件されるのは「全国で初めてとみられる」**という点である 5。従来の選挙妨害の多くは、物理的な暴力、器物損壊、または買収といった明確な違法行為が中心であった 13。しかし、本件の「執拗な追尾」は、物理的な接触を伴わないものの、候補者の移動の自由や安全性を脅かし、間接的に選挙活動を妨げる新しい形態とみなされうる。この「初」の立件は、公職選挙法が現代の選挙運動の多様な形態に対応し、その公正性を確保しようとする当局の意図の表れであり、今後の判例形成において重要な意味を持つ。また、「つばさの党」の行為は、単一の妨害行為ではなく、大音量での罵声、選挙カーの追尾、候補者への直接的挑発、私邸への押しかけといった複数の妨害行為が複合的に行われ、かつそれが執拗に繰り返された点に特徴がある。2003年の「大音響」による逮捕事例 20 は、音量による妨害が公選法違反となりうることを示しているが、「つばさの党」の行為は、単一の妨害行為ではなく、複数の異なる態様の妨害行為を組み合わせ、かつそれを執拗に繰り返したという点で、より組織的かつ広範な妨害と評価されうる。警察が「特別捜査本部」を設置するほどの異例の対応を取ったことは 3、この複合的かつ継続的な行為が、従来の単発的な妨害行為とは一線を画す「悪質性」を持つと判断された結果と推測される。以下の表は、公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)の過去事例と本件の比較をまとめたものである。表2.4: 公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)の過去事例と本件の比較事例名/概要主な妨害/違反行為関連公職選挙法条文警察・検察の対応結果/現状本件との主要な差異/類似点「つばさの党」事件大音量での演説妨害、選挙カーの執拗な追尾、候補者への直接挑発、私邸への押しかけ第225条(選挙の自由妨害罪)警告、異例の逮捕(特捜本部設置)、再逮捕起訴、公判中- 選挙カー追尾の初の立件可能性- 複数の妨害行為の複合性・継続性- 表現の自由の限界を問う憲法論争墨田・診療所77歳逮捕事例 (2003年)公明党の宣伝に対する大音響での妨害公職選挙法違反(詳細条文不明)逮捕不明(「不当逮捕」と報道)- 大音量での妨害という類似点- 本件はより広範で複合的な行為演説後の暴行事例演説を終えた候補者への暴行第225条(暴行)現行犯逮捕不明- 物理的暴力という明確な妨害行為マイク妨害事例演説中のマイクを持っていた候補者の手を押さえる第225条(威力)現行犯逮捕不明- 物理的接触を伴う妨害行為看板毀損事例候補者名看板に穴を開ける第225条(文書図画の毀棄)現行犯逮捕不明- 器物損壊という明確な妨害行為有料ネット広告掲載事例選挙期間中の有料ネット広告掲載による投票呼びかけ第142条の7(インターネット選挙運動に関する注意)等警告、起訴起訴- 行為の性質が異なる(言論妨害ではない)事前運動SNS投稿事例選挙運動期間外のSNSでの必勝為書き投稿事前運動(公選法違反の恐れ)警告不明- 行為の性質が異なる(言論妨害ではない)選挙はがき宛名書き依頼事例公示前の選挙はがき宛名書き依頼(不特定多数)公選法違反(事前運動の恐れ)罰金30万円の有罪判決有罪- 行為の性質が異なる(言論妨害ではない)IR汚職事件カジノ企業からの収賄組織犯罪処罰法違反、収賄罪逮捕、起訴実刑、執行猶予付き判決- 行為の性質が全く異なる(金銭授受)有権者への寄付行為事例有権者への香典・枕花など寄付公職選挙法違反(寄付行為の禁止)罰金40万円、公民権停止3年の略式命令略式命令- 行為の性質が全く異なる(金銭授受)この表は、本件の「つばさの党」の行為が、公職選挙法違反の過去の事例の中でどのような位置づけにあるのかを視覚的かつ体系的に示している。特に「選挙の自由妨害罪」に焦点を当てることで、本件の行為態様(大音量、追尾など)が過去の判例と比べてどの程度類似し、あるいは新規性を持つのかを明確にしている。これにより、警察の「異例の逮捕」が、行為の質的悪化に対する正当な対応なのか、あるいは過剰な介入なのかを客観的に評価するための重要な根拠を提供する。また、読者が本件の法的特殊性を迅速に理解する助けとなる。3. 「人権無視」および「人質司法」の主張に関する検証「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留を巡っては、「人権無視」および「人質司法」に該当するとの主張がなされている。この主張の妥当性を検証するためには、まず「人質司法」の定義と、日本の刑事司法制度に対する国際的批判の背景を理解する必要がある。3.1. 「人質司法」の定義と国際的批判「人質司法」とは、日本の刑事司法制度において、捜査当局が被疑者を自白圧力に晒しながら恣意的に長期間未決拘禁する実態を反映した表現である 21。この問題は日本国内で広く知られており、しばしば「冤罪」の発生と関連付けられて語られる。日本弁護士連合会(日弁連)は、この「人質司法」に対し強い懸念を表明している。日弁連の意見書では、無罪を主張し、または黙秘権を行使している被疑者・被告人を殊更に長期間身体拘束する勾留・保釈の運用は、憲法および国際人権法に違反するものであり、場合によっては「拷問」に当たる事例を数多く生じさせていると批判している 22。これは、被疑者・被告人の身体の自由が、否認や黙秘をしているという理由だけで極めて容易に奪われている現状を問題視するものである 23。国際人権団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)も、日本の刑事司法制度を厳しく批判している。HRWは、日本の法制度が国際的には高く評価されている一方で、刑事司法制度を形作る法律や手続き、実務は「被疑者・被告人の権利を体系的に侵害している」と指摘し、この問題を「人質司法」と呼んでいる 21。HRWは、日本の「人質司法」が、刑事事件の被疑者・被告人の適正手続と公正な裁判を受ける権利を侵害していると断じている 24。国際的な人権基準、特に国連の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)は、刑事上の容疑で逮捕または抑留された者は「速やかに」裁判官の面前に連れて行かれるべきと定めている。ICCPR人権規約委員会は、通常48時間が十分な時間であり、それ以上の遅れは「絶対的に例外的でなければならず、また状況を勘案して正当化されるものでなければならない」としている 21。しかし、日本の制度では、起訴前の被疑者は保釈を申請できず、起訴後も黙秘または否認している被告人の保釈申請は、裁判官によって「罪証隠滅のおそれがある」という抽象的な根拠に基づきしばしば却下される 21。HRWは、このような保釈申請の却下が、被拘禁者に自白を迫る目的で、また一種の報復として用いられていると指摘している 21。日弁連 22 やHRW 21 による「人質司法」への批判は、特定の事件に限定されたものではなく、日本の刑事司法制度全体に内在する構造的な問題として提起されている。これは、「つばさの党」メンバーが主張する「人権無視」や「人質司法」が、彼らの事件の特殊性だけでなく、日本の刑事司法が長年抱える課題の延長線上にある可能性を示唆している。組織的な批判は、個別の事件が特定の運用上の問題ではなく、制度そのものに起因するものであることを意味する。もし「つばさの党」のケースで勾留の長期化や保釈の困難さが見られる場合、それは彼らが特別な扱いを受けているというよりも、日本の刑事司法制度の一般的な運用が国際基準や人権保障の観点から問題視されている状況に合致していると評価できる。この全体像を理解することが、本件の「人権無視」や「人質司法」の主張を深く検証するために不可欠である。3.2. 勾留期間の長期化と再逮捕の実態日本の刑事訴訟法では、起訴前の被疑者拘禁期間は、逮捕から最大23日間(逮捕後72時間以内に勾留請求、原則10日、やむを得ない事由で最大10日延長)と定められている 21。しかし、実際の運用では、裁判所がしばしばこの最大期間を許容することが指摘されている 21。さらに問題とされるのが、再逮捕による拘禁期間の延長である。検察や警察は、実質的に同一の事件について新たな容疑で逮捕を繰り返すことで、法律で定められた23日間の拘禁期間の制限を回避し、取調べを継続する手法を用いることがある 21。これにより、被疑者は最後の拘禁期間が終了するまで保釈の可能性がない状態に置かれ続けることとなる。例えば、死体発見の場合、まず死体遺棄罪で逮捕し、勾留期限が近づくと殺人の容疑で再逮捕するといったパターンがよく見られる 21。「つばさの党」のケースにおいても、この再逮捕のメカニズムが適用されている。メンバーは、当初の演説妨害容疑での逮捕に加え、選挙カーの執拗な追跡など、別の妨害行為の容疑で再逮捕されている 1。この複数回の逮捕・再逮捕は、HRWが指摘する「人質司法」の典型的な手法である「再逮捕による拘禁期間の延長」に合致する。これは、捜査当局が被疑者への圧力を維持し、自白を促すために法制度上の抜け穴を利用しているという批判を裏付けるものとなりうる。HRWの報告 21 は、再逮捕が「起訴前拘禁期間を最大23日とする法律上の制限を回避する」手段として用いられ、被疑者が「保釈の可能性がない状態に置かれ続ける」と述べている。本件で「つばさの党」メンバーが当初の逮捕に加え、選挙カー追尾の容疑で「再逮捕」されたことは 4、まさにこのメカニズムが適用された可能性を示唆している。これにより、彼らの身体拘束期間が延長され、精神的・物理的負担が増大し、人質司法の被害者となるリスクが高まる。長期にわたる身体拘束は、被疑者・被告人の心身を蝕み、社会生活や仕事、家庭を破綻させる重大な被害をもたらすと指摘されている 23。また、勾留されていた被疑者が起訴され、保釈請求が可能になっても、自白を拒否したり黙秘している場合、裁判官が保釈請求を認めることは非常に難しいとされている 21。裁判官は、そのような被疑者・被告人を「罪証隠滅のおそれがある」として保釈を却下することが多い 21。「つばさの党」メンバーが起訴内容を否認し、無罪を主張していること 1 は、日本の刑事司法において保釈が極めて困難になる要因であるとHRWが指摘している 21。これは、否認しているがゆえに勾留が長期化するという「人質司法」の核心的な問題が、本件でも顕在化している可能性を示唆している。HRWの報告 21 は、「自白していなかったり、黙秘していたりすると、裁判官に保釈請求を認めさせるのは非常に難しい」と明確に述べている。その理由として「罪証隠滅のおそれがある」という抽象的な根拠が用いられる。したがって、「つばさの党」メンバーが無罪を主張し続けることは、彼らが「罪証隠滅のおそれ」があると判断され、結果として勾留が長期化する直接的な原因となりうる。これは、被疑者の防御権行使が身体の自由の制約に直結するという、人質司法の根深い問題を浮き彫りにする。実際に、「人質司法」の被害者とされる人々が、長期間の勾留や保釈拒否が憲法に反するとして国家賠償請求訴訟を提起している 23。これらの訴訟には、最終的に無罪判決を受けたにもかかわらず、数ヶ月から数年にわたって勾留され、繰り返し保釈請求が認められなかった事例も含まれている 25。3.3. 取調べにおける人権侵害の可能性日本の取調べにおける人権侵害の可能性も、「人質司法」の重要な側面として指摘されている。近年、身体的暴力の報告はほとんどないものの、日本の捜査員は、威嚇、脅迫、暴言、睡眠妨害などを用いて、被疑者に自白や情報提供を強要する実態が指摘されている 21。このような取調べ方法は、日本国憲法が保障する「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という権利や、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」という規定に明確に違反する 21。また、国際人権法にも反する行為である。日弁連は、捜査官が供述者を威圧したり、利益誘導したりといった違法・不当な取調べが行われることがあると指摘している 21。公判で供述者が「脅されて調書に署名させられた」「言ってもいないことを調書に書かれた」と主張しても、取調べ状況を客観的に証明する手段に乏しいため、これが冤罪の深刻な原因となっている 21。長期化する未決拘禁、弁護人の取調べ立会い不可、そしてほぼ確実な有罪判決という日本の刑事司法制度の現状が、不任意の自白が起こりうる環境を作り出しているとHRWは分析している 21。法律上は自白の任意性を立証するのは検察官の役割であるが、実際には被告人自身が任意性がなかったことを立証しなければならないのが実態である 21。弁護人の取調べ立会い不可や、取調べ状況を客観的に証明する手段の不足 21 は、取調べ過程を「ブラックボックス」化し、被疑者が不当な圧力を受けたとしても外部から検証が極めて困難な状況を生み出している。これにより、「つばさの党」メンバーが取調べにおいて何らかの人権侵害を受けていると主張した場合でも、その真偽を外部が判断することは極めて難しい。HRWが指摘するように、この状況は「不任意の自白が起こりうる環境」を作り出し、被疑者が自白を強要されたと主張しても、それが「冤罪の深刻な原因」となりうる 21。本件の「つばさの党」メンバーが無罪を主張していることから、取調べの任意性についても今後争点となる可能性があり、この「ブラックボックス」構造が人権侵害の温床となりうるという批判が改めて浮上する。3.4. 弁護人・家族との接見制限日本の刑事司法制度におけるもう一つの問題点として、弁護人以外の者との接見制限が挙げられる。裁判所は「接見等禁止命令」を出すことができ、この命令は日常的に運用されている 21。これにより、被拘禁者が接見できる相手は弁護人に限られ、家族を含む他の誰とも、会うことも、手紙をやりとりすることすら許されない状況が生まれる 21。HRWへのインタビューに応じた多くの元被拘禁者は、この連絡禁止が拘禁中に大きな不安を抱く理由であると証言しており、これが自白を促す圧力として機能していると指摘している 21。家族や外部との接触を全面的に禁止する「接見等禁止命令」の日常的な運用は 21、被疑者を社会的に孤立させ、精神的な圧力を極限まで高める効果を持つ。これは、証拠隠滅の防止という目的を超え、自白を強要するための心理的拷問に近い状態を生み出す可能性があり、「人権無視」の重要な論点となる。接見禁止の本来の目的は、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせを防ぐことにある。しかし、その運用が「日常的」であり、家族との連絡すら遮断されることは、被疑者から精神的な支えを奪い、極度の不安と絶望感に陥れる。HRWが「自白を促す目的で、また一種の報復として用いられている」と指摘するように 21、これは単なる手続き上の措置ではなく、自白獲得のための強力な心理的圧迫手段となりうる。特に、長期化する勾留と相まって、被疑者の心身に与える影響は甚大であり、人権侵害の疑念を強める。実際に、「人質司法」に関する国家賠償請求訴訟の原告の中には、2018年から6年以上にわたり勾留され、かつ一貫して接見禁止とされている極端な事例も報告されている 25。このような長期にわたる接見禁止は、被拘禁者の精神的健康に深刻な影響を及ぼすだけでなく、公正な裁判を受ける権利を実質的に侵害する可能性も指摘されている。3.5. 「つばさの党」側の主張と法的論点「つばさの党」のメンバーは、逮捕・勾留に対し、一貫して起訴内容を否認し、無罪を主張している 1。彼らの主張の核は、自らの行為が憲法第21条で保障された「表現の自由」の範囲内で行われた政治活動であり、公職選挙法による規制や警察の対応は、この自由を不当に侵害するものであるという点にある 3。彼らの弁護側は、初公判において、黒川被告らの政治活動は「憲法上保護されるべき活動」であると主張し、公職選挙法の合憲性自体についても争う姿勢を示した 10。これは、単に事実関係を争うだけでなく、法規範そのものの正当性を問うものであり、本件が単なる公職選挙法違反事件に留まらない、憲法上の重要な論点を提起していることを意味する。彼らは、警察の警告についても「職権濫用」であると反論している 11。この主張は、選挙運動における表現の自由の限界をどこに設定するかという、民主主義社会における普遍的な課題を浮き彫りにするものである。彼らの行為が、他の候補者の選挙活動を実質的に妨害し、有権者の自由な意思形成を阻害するレベルに達していたのか、それとも、過激ではあっても許容されるべき政治的表現の範疇に留まるのかが、今後の司法判断の最大の焦点となる。以下の表は、「人質司法」に関する主要な批判点と国際基準との比較をまとめたものである。表3.1: 「人質司法」に関する主要な批判点と国際基準との比較人質司法の批判点日本の刑事司法の実態国際人権基準(ICCPR等)「つばさの党」事件への示唆起訴前勾留期間の長期化最大23日間の勾留が実務上許容される 21「速やかな」裁判官面前への引致(48時間原則) 21否認・無罪主張による勾留長期化の可能性 1否認・黙秘被疑者への保釈否定否認・黙秘の場合、裁判官が「罪証隠滅のおそれ」を理由に保釈を却下することが多い 21保釈の権利(証拠隠滅や逃亡の明確な危険がない限り)否認しているため保釈が困難になる状況 1再逮捕による拘禁期間の延長実質的に同一事件で新たな容疑を立てて再逮捕し、拘禁期間をリセットする手法 21不当な長期拘禁の禁止複数回の逮捕・再逮捕による拘禁継続 1威圧的・不当な取調べ身体的暴力は稀だが、威嚇、脅迫、暴言、睡眠妨害などが指摘される 21拷問・非人道的な取扱いの禁止、自己に不利益な供述の強要禁止 21取調べの透明性確保の課題、自白の任意性争点化の可能性弁護人・家族との接見制限「接見等禁止命令」が日常的に運用され、弁護人以外の家族との面会・連絡が制限される 21弁護人立会いの権利、家族との連絡の権利接見禁止による心理的圧力、外部からの孤立 21検察官の広範な権限と説明責任の欠如公訴権の独占、高い有罪率(99.8%)、証拠開示の制限 21無罪推定の原則、公正な裁判を受ける権利、証拠開示の義務検察の判断の妥当性、証拠開示の範囲が争点となる可能性この表は、「人質司法」に関する抽象的な批判を、日本の刑事司法制度の具体的な運用実態と、国際的な人権基準とを対比させることで、明確かつ客観的に可視化している。これにより、「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留が、これらの批判のどの側面に該当し、国際基準から見てどのような問題点を抱えているのかを体系的に分析できる。読者は、本件が個別の事案であると同時に、日本の刑事司法制度全体が抱える構造的な人権問題の文脈で理解されるべきであることを深く認識できる。4. 表現の自由と選挙の公正のバランス4.1. 憲法上の表現の自由の保障日本国憲法第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しており、表現の自由は民主主義社会の根幹をなす最も重要な権利の一つである。特に、政治的表現の自由は、国民が政治的意思を形成し、政府を批判し、政策を提言する上で不可欠なものであり、最大限に尊重されるべきである。選挙運動は、まさにこの政治的表現の自由が最も強く発揮される場であると認識されている 16。「つばさの党」のメンバーは、自らの行為がこの憲法上の表現の自由の範囲内で行われた政治活動であると主張している 3。彼らは、公職選挙法による規制や警察の対応が、この自由を不当に侵害するものであるとして、法律の合憲性自体を争う姿勢を示している 10。彼らの主張は、選挙活動における発言の自由は非常に重要であるという識者の見解とも一部で共通する 16。4.2. 選挙運動における表現の自由の限界しかしながら、表現の自由は絶対的なものではなく、公共の福祉や他者の権利との調整が必要とされる。特に選挙運動においては、公正な選挙の実施という重要な公益とのバランスが求められる。選挙は、有権者が候補者の政策や人物を比較検討し、自由な意思に基づいて選択を行う場であり、そのプロセスが妨害されることは民主主義の健全な機能に直結する問題である。公職選挙法第225条は、このような選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説等の選挙運動を妨害することを禁止している 12。具体的には、暴行や不法な威力による妨害、演説の継続や聴取を困難とする妨害行為が挙げられている 15。専門家の間では、公職選挙法における「自由妨害罪」の表現には曖昧な面があるとしつつも、その乱用はされていないとの見解も存在する 16。また、選挙活動に関する規制はできる限り抑制的であるべきであり、警察の介入を容易にするような法改正は不要であるとの意見も存在する 16。これは、選挙の公正を確保しつつも、過度な規制が政治的表現の自由を萎縮させる「萎縮効果」(Chilling Effect)を生じさせることへの懸念を反映している。選挙の公正を確保するための規制と、表現の自由の保障との間には常に緊張関係が存在する。本件のように、表現行為が「妨害」と認定され逮捕・勾留に至ることは、将来的に他の政治活動家や市民が萎縮し、正当な批判や抗議活動を控える「萎縮効果」を生じさせる懸念がある。一方で、過度な妨害行為を放置すれば、選挙の自由な意思形成が阻害され、民主主義の根幹が揺らぐというジレンマが存在する。一部の識者が「取り締まったらいいじゃないか」という一般の感覚 16 と、法改正は不要で「警察の介入を容易にするべきではない」という慎重論 16 は、表現の自由の重要性と選挙の公正性の確保という二つの価値の衝突を示している。本件の司法判断は、このバランスをどのように取るかという点で、今後の政治活動や選挙運動のあり方に大きな影響を与える。警察当局は、「つばさの党」の行為を「民主主義の根幹である選挙の自由と公正を妨害した極めて悪質な事案」と強く認識しており 7、その厳正な対処の必要性を強調している。この見解は、表現の自由が選挙の公正性を侵害するレベルに達した場合には、法的規制が適用されるべきであるという立場を示している。4.3. 本件における表現の自由と選挙妨害の境界線「つばさの党」のメンバーは、自らの行為が「適法なこと」であり、「表現の自由の中で」行われたものであると主張している 3。彼らの弁護側は、公職選挙法の合憲性自体を争う構えを見せており 10、この事件は、表現の自由と選挙妨害の境界線を巡る重要な試金石となっている。憲法上の表現の自由は、その内容だけでなく、表現の「態様」や「場所」についても合理的な制限を受けることがある。例えば、他者の権利を侵害したり、公共の秩序を著しく乱したりする行為は、表現の自由の範囲を超えると判断される場合がある。「つばさの党」の行為は、単なる批判や意見表明に留まらず、以下のような具体的な態様を伴っていたとされる 1:大音量での罵声や怒号を浴びせる行為 1。選挙カーを執拗に追尾し、他の陣営の移動や活動を妨害する行為 1。候補者個人に直接対面して挑発し、演説を妨げる行為 3。個人の私邸に押しかける行為 3。これらの行為は、表現の「内容」だけでなく、その「態様」と「場所」が問題となる。特に、執拗な追尾や私邸への押しかけは、他者の活動の自由やプライバシーを著しく侵害する可能性があり、一般的な政治的表現の範囲を逸脱していると評価されうる。また、大音量での罵声は、聴衆の聴取の自由を奪い、選挙活動の場を混乱させるものであり、その程度によっては「演説妨害」に該当しうる。警察が選挙期間中にも「警告」を発していたにもかかわらず、これらの行為が繰り返されたという事実は 3、単なる表現行為ではなく、意図的な妨害行為としての側面が強いことを示唆している。警察当局は、これらの行為が「民主主義の根幹」を揺るがす「極めて悪質な事案」であると認識している 7。これは、行為の態様が、単なる言論の自由の行使を超えて、選挙の公正なプロセスそのものを阻害するレベルに達したと判断されたことを意味する。表現の自由が保障されるべきである一方で、その行使が他者の権利や公共の利益を不当に侵害する場合には、一定の制約が課されることは許容される。本件の司法判断は、これらの行為がどこまで表現の自由として許容され、どこからが公職選挙法上の「選挙の自由妨害」として処罰の対象となるのか、その境界線を明確にする上で重要な判例となるだろう。裁判所は、表現行為の目的、態様、場所、そしてその結果生じた具体的な影響を総合的に考慮し、慎重な判断を下すことが求められる。5. 結論と提言5.1. 検証結果の要約東京都15区衆議院補欠選挙における「つばさの党」メンバーの逮捕・勾留に関する検証結果は、以下の通りである。第一に、公職選挙法違反の疑いについて、同党メンバーが実行したとされる行為は、大音量での演説妨害、選挙カーの執拗な追尾、候補者への直接的挑発、私邸への押しかけなど、公職選挙法第225条に規定される「選挙の自由妨害罪」に該当する可能性が高い。特に、選挙カーの追尾行為が公選法違反として立件されるのは全国初とみられ、これは従来の選挙妨害の類型にはない新たな問題提起であり、今後の判例形成に影響を与える可能性がある。警察が「特別捜査本部」を設置し、複数回の逮捕に踏み切ったことは、これらの行為が民主主義の根幹を揺るがす「極めて悪質な事案」であるとの当局の強い認識を示している。第二に、「人権無視」および「人質司法」の主張について、日本の刑事司法制度は、国際人権機関や国内の弁護士会から「人質司法」であるとの批判を長年受けている。この批判は、否認・黙秘する被疑者・被告人に対する長期勾留、保釈の困難性、再逮捕による拘禁期間の延長、取調べにおける透明性の欠如、家族との接見制限といった構造的な問題点を指摘するものである。本件における「つばさの党」メンバーの複数回の逮捕(再逮捕を含む)や、彼らが起訴内容を否認している状況は、これらの「人質司法」の特徴と重なる部分がある。特に、否認する被疑者への保釈の困難性や、再逮捕によって勾留期間が事実上延長される実態は、国際基準との乖離が指摘される点である。取調べの「ブラックボックス」化や接見制限による心理的圧力も、人権侵害の懸念を強める要素として指摘できる。第三に、表現の自由と選挙の公正のバランスについて、本件は、憲法で保障される表現の自由と、公正な選挙の実施という民主主義の根幹をなす原則との間の境界線を問うものである。政治的表現の自由は最大限尊重されるべきだが、その行使が他者の選挙活動を実質的に妨害し、有権者の自由な意思形成を阻害するレベルに達した場合には、法的規制の対象となりうる。同党の行為は、その態様、継続性、および他者への影響を考慮すると、表現の自由の限界を超え、選挙妨害に該当すると判断される可能性が高い。一方で、弁護側が公職選挙法の合憲性自体を争う姿勢を示していることは、本件が単なる個別の刑事事件に留まらず、憲法上の重要な解釈問題として司法の判断が求められていることを示唆している。5.2. 今後の法運用および制度改善に向けた提言本件は、選挙妨害行為への厳正な対処の必要性と、被疑者・被告人の人権保障という、相反する要請をいかに両立させるかという喫緊の課題を浮き彫りにした。今後の法運用および制度改善に向けて、以下の提言を行う。選挙妨害行為の明確化と啓発の強化:公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」の解釈について、本件のような新たな妨害類型(例:選挙カーの執拗な追尾、私邸への押しかけ)を含め、より具体的なガイドラインを策定し、一般市民や政治活動家への啓発を強化すべきである。これにより、表現の自由の範囲と、許容されない妨害行為の境界線を明確にし、予見可能性を高めることができる。警察・検察は、選挙妨害行為に対する厳正な対処方針を維持しつつも、その法的根拠と判断基準をより透明性高く説明する努力を続けるべきである。刑事司法制度の抜本的改革の推進:「人質司法」の批判に真摯に向き合い、国際人権基準に合致する刑事司法制度への改革を加速すべきである。具体的には、以下の点が喫緊の課題である。勾留要件の厳格化と保釈の原則化: 否認・黙秘する被疑者・被告人に対しても、逃亡や証拠隠滅の具体的な危険性が客観的に認められない限り、保釈を原則とすべきである。再逮捕の厳格な制限: 実質的に同一の事件について、捜査当局が安易に再逮捕を繰り返すことで勾留期間を延長する運用は厳に慎むべきである。取調べの全過程の可視化の義務化: 弁護人の取調べ立会いを認め、取調べの全過程を録音・録画することを義務化し、自白の任意性を客観的に検証できる仕組みを確立すべきである。これにより、不当な取調べによる人権侵害や冤罪の発生を防ぐことができる。接見等禁止命令の運用の見直し: 証拠隠滅や共犯者との口裏合わせの具体的な危険性がない限り、家族との接見や連絡を制限する「接見等禁止命令」の運用は最小限に留めるべきである。被拘禁者の精神的健康と人権保障の観点から、外部との接触の機会を確保することが重要である。司法の独立性と公正な判断の維持:本件のような政治的表現が問題となる事件においては、司法が外部からの圧力に屈することなく、憲法上の表現の自由と公職選挙法の目的を慎重に比較衡量し、公正かつ独立した判断を下すことが極めて重要である。これにより、国民の司法への信頼を維持し、民主主義の健全な発展に寄与することができる。「つばさの党」の事件は、単なる公職選挙法違反の枠を超え、日本の民主主義と人権保障のあり方を問う重要な契機となる。この事件を教訓として、より公正で透明性の高い選挙制度と刑事司法制度の構築に向けた議論と改革が、今こそ求められている。引用文献【速報】「つばさの党」代表ら3人が初公判で無罪主張 東京15区補欠選挙で選挙妨害した公職選挙法違反事件 東京地裁 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=nojlUbsW7_sつばさの党選挙妨害容疑 #妨害 #自由妨害 #公職選挙法違反 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/shorts/1WWfNiH7Anc【「つばさの党」代表ら3人】“異例の逮捕”のワケは? 18年ぶり「特捜本部」設置 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://m.youtube.com/watch?v=wPFvIBCDdhM&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD【7日にも再逮捕へ】“選挙妨害”で逮捕された「つばさの党」の代表ら 立憲民主党の選挙カーへの“交通妨害”の疑いを適用か 警視庁 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=vqCABSTSoQo「つばさの党」黒川敦彦容疑者と根本良輔容疑者ら3人再逮捕へ 他の候補者の選挙カーを執拗に追い回した疑い 選挙カー追跡での立件は初 警視庁 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=oNKkPa5Pb7U【「つばさの党」代表ら3人】“異例の逮捕”のワケは? 18年ぶり「特捜本部」設置 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=wPFvIBCDdhM【「つばさの党」代表ら逮捕】カメラに“ピースサイン” 警視庁は「特別捜査本部」設置 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=-NWRkNhjbIk【ライブ】『「つばさの党」代表ら3人逮捕』大音量で怒号など選挙妨害の疑い ニュースまとめライブ(日テレNEWS LIVE) - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=hATNSXLmWIY「つばさの党」代表ら3人逮捕 東京15区補欠選挙で演説妨害か(2024年5月17日) - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=Xzgf8u39Ej4つばさの党代表ら 公選法違反事件で無罪主張 「憲法上保護されるべき活動」 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=GMZ2jWwmqBAトラブル続発 選挙演説を妨害の疑い「つばさの党」3人に警告 子どもが「大人として恥ずかしくないの!」 | 特集 | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.ktv.jp/news/feature/240429-tubasanotou/総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((2)誹謗中傷・なりすまし対策), 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html「選挙の自由妨害罪」とは何か? 該当する行為や罰則を解説, 6月 28, 2025にアクセス、 https://kitasenju.vbest.jp/columns/criminal/g_other/8281/公職選挙法第225条 - Wikibooks, 6月 28, 2025にアクセス、 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95%E7%AC%AC225%E6%9D%A1公職選挙法は、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説等の, 6月 28, 2025にアクセス、 https://r7togisen.metro.tokyo.lg.jp/uploads/bougaikinsi.pdfつばさの党選挙妨害行為は「法が想定していない」候補者の言動 - RKB, 6月 28, 2025にアクセス、 https://rkb.jp/contents/202405/189049/【速報】「つばさの党」の関係先に警視庁が家宅捜索…衆議院東京15区の補欠選挙で“選挙妨害”か #shorts - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/shorts/WheNg_EQcBE【速報】“選挙妨害”で逮捕された「つばさの党」の代表ら3人再逮捕 選挙カーへの“交通妨害”の疑いなど 警視庁 - YouTube, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=x-xJCjfQNSU&pp=0gcJCf0Ao7VqN5tDクリーンな選挙活動を!公職選挙法違反になってしまった事例をまとめてみた, 6月 28, 2025にアクセス、 https://senyou.the-issues.jp/blog/koushoku-senkyoho-ihan-jirei-matome無法 公明党に怒り 公選法違反の重大行為/違法承知で大音響/墨田・診療所77歳不当逮捕/選管に公明陣営 - 日本共産党, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-04-26/15_01.html日本の「人質司法」: 保釈の否定、自白の強要、不十分な弁護士 ..., 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.hrw.org/ja/report/2023/05/24/3848851 「人質司法」の解消を求める意見書 2020年 ... - 日本弁護士連合会, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2020/opinion_201117.pdf人質司法に終止符を!訴訟 - “End Hostage Justice!” Lawsuit - CALL4, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000155日本:「人質司法」による人権侵害 - Human Rights Watch, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.hrw.org/ja/news/2023/05/25/japan-hostage-justice-system-violates-rights人質司法に終止符を打つための集団訴訟 - Human Rights Watch, 6月 28, 2025にアクセス、 https://www.hrw.org/ja/news/2025/03/24/survivors-bring-case-end-japans-hostage-justice

2025.06.28

コメント(0)

-

人質司法と国際批判される日本国 人権無視が甚だしい 森まさこ元法務相の過去発言を整理したい

「人質司法」や「日本の人権無視」への国際的批判に関連して、森まさこ元法務大臣(参議院議員、自民党所属)が過去に行った発言や対応を時系列で整理いたします。---🔹背景:「人質司法」とは?* 日本の刑事司法制度において、被疑者・被告人が自白を拒むと保釈が認められず、長期間拘留されるという慣行が「人質司法」として国内外から批判されています。* ゴーン被告事件(2018年)を契機に、国際社会からの関心が高まりました。---🔸森まさこ氏の経歴(関連部分抜粋)* **2019年10月 – 2020年9月**:第100代 法務大臣(安倍内閣)* 弁護士資格を持ち、法曹出身の政治家---🔹森まさこ氏の主な発言・行動✅ 1. ゴーン被告逃亡時(2019年末)への対応* **2019年12月31日**:カルロス・ゴーン被告が日本からレバノンへ逃亡。* **2020年1月5日(法務省発表)**:森まさこ法相が記者会見を行い、以下のように述べました:「我が国の刑事司法制度は、憲法および法律に基づき適正に運用されている」「我が国の制度を人質司法と批判するのは当たらない」「逃亡したゴーン被告こそが司法を踏みにじった」 ✅ 2. 国際的批判への対応姿勢* **2020年1月中旬**:英・仏・レバノンなどから「長期勾留」「弁護人の立会いなし」などを問題視する声。* 森法相は以下のような趣旨を繰り返し述べました:「日本の刑事司法制度は法の支配のもと、適正な手続を確保している」「外国と異なる制度を理由に、一方的な非難は適切ではない」* 国連や国際人権団体が指摘する「取り調べ時の録音録画義務」「接見交通権の制限」などについて、法改正の必要性を否定。---🔸 批判とその後の影響* 森氏の発言は、日本の制度を擁護するものでしたが、以下のような国内外の批判もありました: * 「自己正当化に終始し、問題の本質を見ようとしない」(日弁連、一部メディア) * 「制度改善の意欲が見えない」「国際基準との乖離が深刻」* 一方、森氏は再審制度の改善や、性犯罪刑法改正などにも一定の取り組み姿勢を見せており、刑事司法全体への理解は示していたとの評価も一部にあります。---🔹補足:現在の動き* 2020年代に入り、再審法の見直し、取調べの録音・録画義務の拡大など、一部制度改善の議論が続いています。* 森氏本人は現在も参議院議員として活動中で、司法・法務関係の発信も行っていますが、「人質司法」問題については近年ではあまり発言していないようです。---🔸結論として森まさこ元法相は、在任中「人質司法」という国際的批判に対し、日本の刑事司法制度の適正性を強調し、制度擁護の立場を貫きました。その姿勢は一部から強い批判を受けましたが、制度全体の議論を喚起するきっかけにもなりました。---以下に、森まさこ元法務大臣が「人質司法」や取調べ・録音録画、弁護人の立会いなどに関して行った主要発言を時系列で整理しました。---🔹2020年1月:ゴーン被告逃亡後の記者会見など1‑1. 「人質司法」批判への反論(2020年1月9–14日)* **森氏の主張**:「日本の刑事司法制度が前近代的であるという批判は当たらない」「人質司法との批判は全く当たらない」([japan-indepth.jp][1])* **理由付け**として、日本では令状なしの逮捕は原則禁止、勾留・保釈は裁判所の審査に基づくと説明し、「適正な手続が確保されている」と強調([japan-indepth.jp][1])。1‑2. 「無罪を証明すべき」との誤発言(2020年1月9–10日)* 臨時会見で、ゴーン被告に対し「潔白というのならば、司法の場で正々堂々と**無罪を証明**すべき」と発言([iwj.co.jp][2])。* 後日、ツイッターで「“証明”と言い違えて“主張”と言うべきだった」と訂正([iwj.co.jp][2])。* 法曹界からは、「有罪の立証は検察官の責任」「推定無罪の原則を無視している」と批判が殺到([iwj.co.jp][2])1‑3. 記者会見で制度防衛(同時期)* 「逃亡した本人が司法制度を批判するのは論外」「制度には令状制や裁判所の審査が備わっている」「各国制度に違いがある」と改めて強調([japan-indepth.jp][1])。---🔹2020年4–5月:国会・法務委員会での質疑 2‑1. 取調べ録音・録画と弁護人立会い(2020年3~5月)森氏は国会で以下の内容を質疑で指摘:* **4月8日**:「刑訴法改正附則第9条には、録音・録画だけでなく弁護人立会いも“見直し対象”と明記されている」と説明([ameblo.jp][3])。* また、法務省の「検討会(在り方協議会)」でも録音録画とともに「弁護人立会いの是非も検討対象に含まれる可能性がある」と語っており、「見直しを含めた議論が進められるべき」と訴えた([innocenceprojectjapan.org][4])。2‑2. 参議院法務委・質問(2025年5月16日)* 森氏は、2019年12月時点の「検察行政刷新会議報告(附則9条)」が弁護人立会いの検討を明記していたと指摘し、「現職大臣も議論に参加すべきだった」「議論予定を実行に移す責任がある」と強く主張([moj.go.jp][5])。------🔹引用抜粋(発言の中から)> 「日本の刑事司法制度が前近代的であるという批判は当たらない」「人質司法との批判は全く当たらない」([iwj.co.jp][6])> 「潔白というのならば、司法の場で正々堂々と無罪を証明すべきだ」> 「取調べの弁護人立会いが制度設計によっては検討対象になり得る」---🧩 今後の方針* 森氏の発言は制度擁護と改革のバランスで動いており、「人質司法は存在しない」と断言する一方、「制度改善に向けた検討は必要」とのメッセージを送っています。* ゴーン事件以降、刑事手続改革(録音・録画・弁護人立会い等)の動きが広がっており、森氏の発言はその起点や一要素として注目され続けています。

2025.06.28

コメント(0)

-

昨日(06/27)のアクセス数 トータルのアクセス数

昨日(06/27)のアクセス数 トータルのアクセス数2455アクセス(+661) 10460480アクセス昨日読まれた記事のランキング 日記詳細 昨日のアクセス数 トータルのアクセス数2025年06月27日小守康範氏に略式命令で郷原弁護士が福永弁護士を痛烈に批判している事について26 322025年06月27日これらの森まさこ法務大臣は、人質司法批判に反論させられていた?16 162025年06月27日【拡散希望】この国に救世主が現れました16 192025年06月27日河合ゆうすけ氏、差別的な発言で批判殺到。「群馬県大泉町は外国人との共存では模範地域だぞ!」の記事について16 212025年06月27日日本の刑事司法制度の運用実態が依然として「人質司法」と呼べる側面15 152025年06月27日立花孝志 西宮ガーデンズ前 三木市長選 街頭演説 2025 06 2715 152025年03月25日議会日程 asakasigikai 朝霞市議会12 532025年06月26日昨日(06/25)のアクセス数 トータルのアクセス数10 342025年06月27日日本の法制度は個人の人権を軽視している人質司法と言わざるをえない10 102025年03月25日【立花孝志】宮西容疑者が留置場で 衝撃の展開へ9 100

2025.06.28

コメント(0)

-

河合ゆうすけ氏、差別的な発言で批判殺到。「群馬県大泉町は外国人との共存では模範地域だぞ!」の記事について

2025.06.27

コメント(0)

-

小守康範氏に略式命令で郷原弁護士が福永弁護士を痛烈に批判している事について

2025.06.27

コメント(0)

-

【拡散希望】この国に救世主が現れました

2025.06.27

コメント(0)

-

立花孝志 西宮ガーデンズ前 三木市長選 街頭演説 2025 06 27

2025.06.27

コメント(0)

-

日本の刑事司法制度の運用実態が依然として「人質司法」と呼べる側面

法務省は「人質司法」批判を否定しているものの、多くの弁護士、人権団体、そして冤罪被害者やその家族からは、日本の刑事司法制度の運用実態が依然として「人質司法」と呼べる側面を持っているとの強い批判が続いています。おっしゃる通り、日本の法務省は「人質司法」という批判を公式には否定しており、「我が国の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、『人質司法』との批判は当たりません」と繰り返し主張しています。しかし、その一方で、多くの弁護士、人権団体、そして冤罪被害者やその家族からは、日本の刑事司法制度の運用実態が依然として「人質司法」と呼べる側面を持っているとの強い批判が継続しています。このギャップは、制度上の建前と実運用との間に存在する問題を示唆しています。### 批判が継続する主な理由* **長期の身体拘束の現実**: 法務省は「逮捕後、起訴・不起訴の判断までの身柄拘束期間は最長でも23日間に制限される」と説明しますが、これはあくまで個々の事件の「最長」であり、複数の事件で再逮捕・再勾留が繰り返されることで、最終的に数百日に及ぶ長期拘束となるケースが少なくありません。特に否認事件ではこの傾向が顕著です。* **保釈の困難性**: 「起訴された被告人の勾留についても、証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たると認められない限り、保釈が許可される仕組み」と法務省は言いますが、否認事件の場合、「証拠隠滅のおそれ」が広く解釈され、保釈が認められにくい実態があります。これにより、無罪を主張する被告人が裁判が終わるまで長期間勾留され続ける状況が生まれます。* **弁護人不在の取調べ**: 取調べへの弁護人の立ち会いは依然として認められていません。取調べの可視化が進んだとはいえ、一部の重大事件に限られており、全ての事件・全過程が録音・録画されているわけではありません。閉鎖的な環境での取調べは、被疑者に精神的な圧力を与え、虚偽の自白を誘発する温床となりうるという指摘が根強くあります。* **冤罪事件からの教訓**: 袴田事件や大川原化工機事件など、長期の身体拘束下での自白が後に冤罪と判明したケースが相次いでいます。これらの事件の被害者や支援者は、自らの経験を通じて「人質司法」の実態を訴え続けており、彼らの声は世論に大きな影響を与えています。* **国際社会からの継続的な懸念**: 国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会など、国際的な人権機関は、数十年前から日本の刑事司法制度における長期勾留や取調べの問題点を指摘し、改善を勧告し続けています。法務省の説明が、これらの国際機関や海外メディアの理解を得るには至っていない現実があります。### 「人質司法サバイバー国会」などの活動最近では、冤罪被害者やその家族、支援する弁護士らが「人質司法サバイバー国会」といった集会を定期的に開催し、自身の体験を語ることで、日本の刑事司法制度の抜本的な改革を訴えています。彼らは、法務省の公式見解とは異なる、過酷な身体拘束と取調べの実態を社会に発信し、国民の理解と共感を広げようとしています。このように、法務省と批判者側の間には、日本の刑事司法制度の実態に関する認識の大きな隔たりがあり、この議論は現在も活発に継続しています。

2025.06.27

コメント(0)

-

日本の法制度は個人の人権を軽視している人質司法と言わざるをえない

日本の刑事司法制度に対して「人質司法」という批判があるのは事実であり、国内外からその改善を求める声が上がっています。### 「人質司法」とは何か「人質司法」とは、日本の刑事司法制度において、被疑者・被告人が否認または黙秘している限り、長期間勾留し、保釈を容易に認めないことにより、自白を迫るものとなっている、という批判的な表現です。具体的には、以下のような点が問題視されています。* **長期にわたる身体拘束**: 逮捕・勾留の期間が長く、特に否認事件や重大事件では数ヶ月、場合によっては1年以上に及ぶこともあります。* **弁護人の立ち会いのない取調べ**: 取調べには弁護人の立ち会いが認められておらず、被疑者が孤独な状況で長時間の取調べを受けることで、精神的な圧迫を受けやすいと指摘されています。* **保釈の困難性**: 否認事件の場合、証拠隠滅や逃亡のおそれを理由に保釈が認められにくい傾向があります。これにより、被疑者・被告人は無罪を主張していても、裁判が終わるまで長期間身体拘束されることになります。* **自白への偏重**: 身体拘束の長期化や厳しい取調べが、被疑者に自白を強要する圧力となり、虚偽の自白を生む可能性があると批判されています。### 「人質司法」批判の背景と事例* **国際社会からの指摘**: 国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会など、国際的な人権機関からも日本の刑事司法制度、特に身体拘束の長期化や取調べの問題について改善勧告が繰り返し行われています。* **冤罪事件との関連**: 袴田事件や大川原化工機事件など、長期の身体拘束や自白の強要が背景にあると指摘される冤罪事件が、この批判を裏付けるものとして挙げられています。これらの事件の当事者や支援者は、「人質司法」の廃止を訴え、国会で集会を開くなど活動しています。* **カルロス・ゴーン元会長のケース**: ゴーン元会長が国外逃亡後、日本の司法制度を「人質司法」と批判したことは、この問題が国際的に広く知られるきっかけの一つとなりました。### 法務省や政府の認識と反論日本の法務省は「人質司法」という表現について、「我が国の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、「人質司法」との批判は当たりません」と反論しています。その理由として、以下の点を挙げています。* **厳格な要件と手続き**: 逮捕・勾留には、捜査機関から独立した裁判官の審査が必要であり、具体的な犯罪の嫌疑、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って認められている。* **被疑者の権利保障**: 被疑者には黙秘権があり、いつでも弁護人と接見して助言を受ける権利が保障されている。* **適正な取調べ**: 取調べは人権に配慮して行われており、録音・録画も実施されている。* **公正な裁判**: 裁判所は、検察官の立証に加え、被告人側の主張や証拠も十分に吟味し、独立した公正な立場で判断している。### 継続する議論と今後の課題法務省は「人質司法」批判を否定しているものの、多くの弁護士、人権団体、そして冤罪被害者やその家族からは、日本の刑事司法制度の運用実態が依然として「人質司法」と呼べる側面を持っているとの強い批判が続いています。今後の課題としては、* 国際的な人権基準に合わせた勾留期間の制限や、逮捕時からの弁護人依頼権の強化。* 取調べの全過程の可視化の徹底。* 保釈運用の改善と、保釈請求却下に対する不服申立て手続きの強化。* 無罪推定の原則の徹底と、自白への過度な依存からの脱却。などが挙げられます。これらの議論は、日本の刑事司法制度が、より国際的な人権基準に合致し、国民の信頼を得るための重要な課題として認識されています。

2025.06.27

コメント(0)

-

これらの森まさこ法務大臣は、人質司法批判に反論させられていた?

これらの森まさこ法務大臣は、人質司法批判に反論させられていた?はい、森まさこ法務大臣は、カルロス・ゴーン元会長の国外逃亡を受けての記者会見で、「人質司法」批判に反論させられていたと言えます。その背景には、以下の状況がありました。* **ゴーン元会長による日本の司法制度への批判**: ゴーン元会長は国外逃亡後、海外で記者会見を開き、日本の刑事司法制度を「人質司法」であるなどと厳しく批判しました。この批判は国際的に広まる可能性があり、日本の司法制度の信頼性を揺るがすものと懸念されました。* **法務大臣としての責務**: 法務大臣は日本の司法行政のトップとして、その正当性と信頼性を守る責務を負っています。ゴーン元会長からの批判に対し、日本の制度が適正であることを国内外に説明し、誤解を払拭する必要がありました。森大臣は、2020年1月9日の会見で、ゴーン元会長の逃亡行為を「犯罪行為」と断じた上で、日本の刑事司法制度が「個人の基本的人権を保障しつつ、事案の真相を明らかにするために、適正な手続を定めて適正に運用されている」と強調しました。具体的には、ゴーン元会長が挙げた「有罪率99%」「取調べの長時間化」「弁護人の立ち会いなし」「保釈中の面会制限」といった批判に対し、それぞれ日本の制度が人権に配慮している点や、運用の実態を説明することで反論しました。このように、森大臣は法務大臣として、ゴーン元会長の批判に対する反論という役割を果たす必要がありました。

2025.06.27

コメント(0)

-

森まさこ法務大臣 ゴーン元会長の国外逃亡後、記者会見でコメントを発表

森まさこ法務大臣は、カルロス・ゴーン元会長の国外逃亡を受けて、2020年1月9日に記者会見を開き、ゴーン元会長による日本の司法制度への批判に対し、以下の内容をコメントしました。* **国外逃亡は犯罪行為であることの強調**: * ゴーン元会長の今回の出国は犯罪行為に該当し得るものであり、国際刑事警察機構(ICPO)から国際手配されていることを明確にしました。 * 裁判所から海外渡航禁止の条件で保釈されていたにもかかわらず、国外に逃亡し、刑事裁判そのものから逃避した行為は、どの国の制度の下であっても許されない行為であると強く非難しました。* **日本の刑事司法制度の正当性の主張と誤解の払拭**: * ゴーン元会長が、自身の行為を正当化するために、国内外に向けて日本の法制度やその運用について誤った事実を殊更に喧伝しているとして、看過できないと述べました。 * 日本の刑事司法制度は、個人の基本的人権を保障しつつ、事案の真相を明らかにするために、適正な手続を定めて適正に運用されていると強調しました。 * 「人質司法」であるとの批判に対しては、我が国の刑事司法制度は適正に運用されており、批判は当たらないと反論しました。 * 「有罪率が99%であり、公平な判決を得ることができない」との批判に対しては、日本の検察は無実の人が訴訟負担を被らないよう、的確な証拠で有罪判決が得られる高度の見込みがある場合にのみ起訴するという運用が定着しており、裁判官も中立公平な立場から判断しているため、批判は当たらないと説明しました。 * 「取調べが長時間であることや弁護人の立ち会いが無いこと」といった取調べ全般に対する批判については、被疑者に黙秘権や、立ち会いなしに弁護人と接見して助言を受ける権利が認められていること、また適宜休憩をとるなど人権に配慮し、録音録画を含め適正な取調べが行われていることを説明しました。 * 「検察が公判を引き延ばしており、判決まで5年以上かかるのは問題」との批判に対しては、検察当局は公判手続が速やかに進むよう様々な努力をしていると述べました。 * 「保釈中に妻と会うことを禁止するのは人権侵害」との批判に対しては、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなければ特定の者との面会制限はされないと説明しました。* **国際連携の強化**: * 政府として、関係国、国際機関等とも連携しつつ、我が国の刑事手続が適正に行われるよう、できる限りの措置を講じていく姿勢を示しました。これらの発言は、ゴーン元会長の会見によって国際的に広まりかねない日本の司法制度への誤解を払拭し、日本の立場を明確にする意図がありました。

2025.06.27

コメント(0)

-

森まさこ氏の法務大臣としての発言事例

森まさこ氏の法務大臣としての発言事例森まさこ氏が法務大臣を務めた期間(2019年10月31日~2020年9月16日、および2020年9月16日~2021年9月16日)における主な発言事例を以下に示します。* **法務大臣就任時** * 河井克行氏の辞任を受けて就任した際、「国民の皆様の信頼をいただけるように謙虚に真摯に努めてまいりたい」と述べ、信頼回復への意欲を示しました。(2019年10月31日)* **カルロス・ゴーン元会長の国外逃亡に関して** * ゴーン元会長の国外逃亡後、記者会見でコメントを発表しました。(2020年1月9日)* **検察官の定年延長に関する国会答弁** * 検察官の定年延長問題に関連し、「震災時に検察官が逃げた」との趣旨の発言を行い、国会で紛糾し、後に撤回・謝罪しました。この発言は「個人的見解」とされました。(2020年3月9日の参議院予算委員会での答弁、3月13日の衆議院法務委員会で謝罪) * この発言について、森氏は「このたびの私の一連の言動により国会の御審議に大変なる御迷惑をおかけしたことを、心よりおわびを申し上げます」と述べました。(2020年3月13日)* **性犯罪における刑法改正について** * 性犯罪に関する刑法改正を求める要望書を受け取った際、「声を上げられない人もいるので、9万通以上の重みを感じている」「スピード感をもって、3月中にできるだけ進めていきたい」と述べました。(2020年3月)* **緊急事態宣言発出を受けて** * 緊急事態宣言の発出を受け、記者会見を行い、法務省職員と一丸となって効果的な感染防止対策と業務継続対策を迅速に実施していく決意を述べました。(2020年4月7日)* **選択的夫婦別姓について(法務大臣退任後だが、関連する発言)** * 選択的夫婦別姓に関して、「別姓が嫌だという方はその選択肢を選ばなければいいわけですから。選択というのはそういうことだと思います。私は選択可能な社会を創ることは非常に大切なことだと思います」と述べ、自身の考えに変わりはないことを示しました。(2021年3月3日の参議院予算委員会での質問)

2025.06.27

コメント(0)

-

河井克行 (第4次安倍内閣 第1次改造) ※辞任 森まさこ (第4次安倍内閣 第1次改造 後任)のトピックスは?

河井克行 (第4次安倍内閣 第1次改造) ※辞任森まさこ (第4次安倍内閣 第1次改造 後任)のトピックスは?河井克行氏と森まさこ氏が第4次安倍内閣 第1次改造で法務大臣を務めた期間は、非常に短く、それぞれ異なる大きなトピックスがありました。### 河井克行氏 (第4次安倍内閣 第1次改造) ※辞任河井克行氏は2019年9月11日に法務大臣に就任しましたが、わずか50日後の同年10月31日に辞任しました。その最大のトピックスは以下の通りです。* **公職選挙法違反(買収)疑惑による辞任**: * 週刊誌報道をきっかけに、妻である河井案里氏(当時参議院議員)の2019年参院選広島選挙区における選挙運動をめぐり、買収の疑いが浮上しました。 * 具体的には、ウグイス嬢への違法報酬や、地元議員・後援会関係者への現金配布の疑惑が報じられました。 * 河井氏は当初、疑惑を否定していましたが、「法務行政に対する国民の信頼が損なわれてはならない」として辞任に至りました。 * その後、河井夫妻は公職選挙法違反(買収)の罪で起訴され、最終的に河井克行氏は有罪が確定し、衆議院議員を辞職しました。この事件は、元法務大臣が買収で有罪となるという前代未聞の事態として、政治とカネの問題を大きく浮き彫りにしました。### 森まさこ氏 (第4次安倍内閣 第1次改造 後任)森まさこ氏は、河井克行氏の辞任を受けて、2019年10月31日に法務大臣に就任しました。彼女の主なトピックスは、前任者の辞任という異例の状況下での職務遂行と、それに関連する事柄でした。* **「法の番人」としての信頼回復への取り組み**: * 河井氏の辞任によって失墜した法務行政への信頼回復が最重要課題となりました。森氏は就任会見で、「国民の信頼を得られるよう努めていきたい」と述べ、この点に力を入れる姿勢を示しました。 * しかし、その後も河井夫妻の事件は捜査・裁判が進み、森氏は法務大臣として、この問題への対応や、検察当局の捜査状況について国会などで説明を求められる立場にありました。* **ゴーン元日産会長の国外逃亡への対応**: * 2019年12月末から2020年1月にかけて、保釈中のカルロス・ゴーン元日産会長が国外に逃亡するという衝撃的な事件が発生しました。 * 森法相は、この問題の担当大臣として、記者会見を繰り返し、逃亡の経緯や今後の再発防止策について説明を求められました。特に、ゴーン氏の出国管理や保釈中の行動をめぐる問題は、日本の司法制度のあり方にも大きな議論を呼びました。森氏は、国際刑事警察機構(ICPO)への国際手配要請など、国際協力の強化にも言及しました。* **検察庁法改正案の議論**: * 2020年、検察官の定年延長などを盛り込んだ検察庁法改正案が国会で審議されました。この改正案は、検察の人事への政治介入を招くのではないかという懸念から、世論や野党から強い批判を浴び、「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグがSNSでトレンド入りするなど、大きな社会問題となりました。 * 森法相は、この法案の担当大臣として、国会で法案の必要性を説明し、批判への対応に追われました。最終的に、政府・与党は法案の成立を見送りましたが、この問題は森氏の法相在任中の大きなトピックスとなりました。このように、河井克行氏と森まさこ氏の法務大臣としてのトピックスは、それぞれ自身の行動や、その後の法務行政を取り巻く状況が大きく影響していました。

2025.06.27

コメント(0)

-

2015年6月下旬から現在(2025年6月27日)までの法務大臣

ここ10年、つまり2015年6月下旬から現在(2025年6月27日)までの法務大臣についてまとめます。この期間は、第3次安倍内閣、菅義偉内閣、岸田内閣、石破内閣と、複数の内閣が交代しました。* **2015年** * 岩城光英 (第3次安倍内閣 第1次改造)* **2016年** * 金田勝年 (第3次安倍内閣 第2次改造)* **2017年** * 上川陽子 (第3次安倍内閣 第3次改造) * 山下貴司 (第4次安倍内閣)* **2019年** * 河井克行 (第4次安倍内閣 第1次改造) ※辞任 * 森まさこ (第4次安倍内閣 第1次改造 後任)* **2020年** * 上川陽子 (菅義偉内閣)* **2021年** * 古川禎久 (岸田内閣)* **2022年** * 葉梨康弘 (岸田内閣 第1次改造) ※辞任 * 齋藤健 (岸田内閣 第1次改造 後任)* **2023年** * 小泉龍司 (岸田内閣 第2次改造)* **2024年** * 盛山正仁 (石破内閣)* **2025年** * 鈴木馨祐 (第2次石破内閣) ※現在の大臣このリストは、主に首相官邸や関係省庁の公開情報に基づいています。内閣改造や辞任などにより短期間で交代された方もいらっしゃいます。

2025.06.27

コメント(0)

-

昨日(06/25)のアクセス数 トータルのアクセス数

昨日(06/25)のアクセス数 トータルのアクセス数2145アクセス(+560) 10456059アクセス昨日読まれた記事のランキング 日記詳細 昨日のアクセス数 トータルのアクセス数2025年06月24日「人質司法」は、日本の刑事司法制度に対する批判的な用語 森まさこ氏が法務大臣を務めていた期間76 1592025年06月25日※覚悟して見て下さい...恐ろしい事態が発生しました さとうさおり 高橋洋一29 292025年06月25日【深田萌絵】※覚悟して聞いてください…ついにこの時が来てしまいました…あとは皆さんに託します、今までありがとうございました26 332025年06月25日東京都議会選挙!中野区!石倉こうじろう24 272025年06月24日【最後の決め手は!?保守党?参政党!?】都議選の影響で参院選危機的!?私達の生活の危機感に中国資本が嫌なんです! ②【洋一の部屋】佐波優子×須田慎一郎22 332025年06月25日N国 浜田聡議員の正体21 232025年06月25日つばさの党黒川敦彦!法廷で叫ぶ!20 282025年06月25日【超緊急】私が間違えていました。謝罪します19 222025年06月25日昨日(06/24)のアクセス数 トータルのアクセス数18 212025年06月24日新川浩嗣財務事務次官が直面する主要な課題 Gemini14 26

2025.06.26

コメント(0)

-

※◯◯に狙われています...このままだと消されるかもしれません

2025.06.25

コメント(0)

-

つばさの党黒川敦彦!法廷で叫ぶ!

2025.06.25

コメント(0)

-

お義父さんがCIA!?恐ろしいIIAとは?

2025.06.25

コメント(0)

-

【深田萌絵】※覚悟して聞いてください…ついにこの時が来てしまいました…あとは皆さんに託します、今までありがとうございました

2025.06.25

コメント(0)

-

N国 浜田聡議員の正体

2025.06.25

コメント(0)

-

【超緊急】私が間違えていました。謝罪します

2025.06.25

コメント(0)

-

【生き残るための勉強会 in 太田】「前半」河合ゆうすけが世界の移民情勢を語る!

2025.06.25

コメント(0)

-

昨日(06/24)のアクセス数 トータルのアクセス数

昨日(06/24)のアクセス数 トータルのアクセス数1585アクセス(-38) 10454874アクセス昨日読まれた記事のランキング日記詳細 昨日のアクセス数 トータルのアクセス数2025年06月24日「人質司法」は、日本の刑事司法制度に対する批判的な用語 森まさこ氏が法務大臣を務めていた期間82 1492025年06月24日昨日(06/23)のアクセス数 トータルのアクセス数21 232025年06月24日●●●●●氏に対する落選運動 Gemini に聞いてみた21 302025年06月24日不法滞在で収容されている方の結婚手続きは可能か Gemini15 192025年06月24日新川浩嗣財務事務次官が直面する主要な課題 Gemini12 262025年06月24日【最後の決め手は!?保守党?参政党!?】都議選の影響で参院選危機的!?私達の生活の危機感に中国資本が嫌なんです! ②【洋一の部屋】佐波優子×須田慎一郎11 272025年06月24日石原伸晃氏が“政界引退”表明「もう選挙には出ない」▽自民党が都議選“歴史的大敗”参院選への影響は▽既成政党への不満…受け皿は9 112025年06月24日【最新分析】都議選で自民党大敗&全員当選逃す公明党!千代田ショック&参政党躍進…いったい何が起こったのか?解説します8 132025年06月24日【黒幕判明】タブーに触れて恐ろしい事が起きてます...覚悟して聞いて下さい【井川意高 原口一博】7 92025年06月24日朝霞市議会 外山まき市議 06/23(月)6 8

2025.06.25

コメント(0)

-

東京都議会選挙!中野区!石倉こうじろう

2025.06.25

コメント(0)

-

※覚悟して見て下さい...恐ろしい事態が発生しました さとうさおり 高橋洋一

2025.06.25

コメント(0)

-

【最後の決め手は!?保守党?参政党!?】都議選の影響で参院選危機的!?私達の生活の危機感に中国資本が嫌なんです! ②【洋一の部屋】佐波優子×須田慎一郎

2025.06.24

コメント(0)

-

不法滞在で収容されている方の結婚手続きは可能か Gemini

ブレイン国際行政書士事務所---## 不法滞在で収容されている方の結婚手続きは可能かはい、**不法滞在で日本の入管施設に収容されている方でも、結婚の手続きを進めることは可能**です。法務省の通達や解釈により、収容されている間であっても、日本人または在留資格を持つ外国人との結婚は認められています。### 手続きの流れの概要通常、以下のような流れで手続きが進められることが多いです。1. **意思確認**: まず、収容されているご本人と、結婚を希望する相手の方の双方に結婚の意思があるかを確認します。2. **婚姻要件具備証明書の取得**: 外国人の方の場合、本国の法律に基づいて結婚ができる状態であることを証明する書類(婚姻要件具備証明書など)が必要です。これは、ご本国の在日大使館や領事館から取得することになりますが、収容中のため、相手の方や弁護士などが協力して進めるケースが多いです。3. **婚姻届の提出**: 必要な書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。この際、収容施設から婚姻届を提出する場所へ移動する必要がある場合もありますが、通常は施設の職員の協力や、代理人による提出が検討されます。4. **面会交流**: 収容施設での面会を通して、結婚の意思や今後の生活についての話し合いを行います。### 留意事項* **専門家への相談**: 手続きは複雑になることが予想されるため、**行政書士や弁護士など、入管業務や国際結婚に詳しい専門家**に相談することを強くおすすめします。* **時間と労力**: 収容されている状況下での手続きとなるため、通常よりも時間と労力がかかる可能性があります。* **在留資格の問題**: 結婚が成立したとしても、不法滞在の状態が解消されるわけではありません。結婚を理由に在留特別許可を申請するなど、別途、在留資格の取得に向けた手続きが必要になります。これは非常に困難な場合が多く、慎重な対応が求められます。ご自身の状況に合わせて、まずは専門家に相談し、具体的なアドバイスを得るのが一番良い方法です。

2025.06.24

コメント(0)

-

新川浩嗣財務事務次官が直面する主要な課題 Gemini

新川浩嗣財務事務次官が直面する主要な課題は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。1. **財政の持続可能性の確保(財政健全化)**: * 日本は先進国の中でも突出して多額の債務を抱えており、財政の持続可能性は常に大きな懸念材料です。 * **社会保障費の増大**: 少子高齢化の進展に伴い、医療費や年金など社会保障費は今後も増加が避けられず、財源確保が喫緊の課題です。 * **防衛費の増大**: 安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の抜本的強化が図られており、そのための安定的な財源確保も大きな課題です。 * **金利のある世界への対応**: 日本銀行の金融政策変更により金利が上昇する「金利のある世界」が到来する中、国債の利払い費が膨らむ可能性があり、財政への影響を最小限に抑える必要があります。 * **物価高対策と歳出圧力**: 物価高が続く中で、与野党から減税や歳出拡大を求める声が高まっており、財政規律を維持しつつ、国民生活への配慮とのバランスを取ることが求められます。 * **プライマリーバランスの黒字化目標**: 2025年度が期限となっているプライマリーバランスの黒字化目標の達成(または目標の見直しと新たな財政目標の設定)も重要な課題です。2. **国際経済・金融市場への対応**: * 急速な円安の進行や、トランプ米政権の高関税政策の発動など、国際経済・金融市場の不安定化に対応する必要があります。財務官として国際的な金融協力や為替市場への対応も重要な役割となります。3. **予算編成・税制改正**: * 主計局長の経験が豊富であることから、毎年の予算編成や税制改正において、上記のような様々な課題を踏まえ、限られた財源の中で最適な配分と、持続可能な税制の構築が求められます。特に、少数与党となる可能性もある中で、与野党からの多様な意見を調整し、円滑な予算編成・税制改正を進める手腕が問われます。4. **組織運営と人材育成**: * 財務省の事務方トップとして、組織全体の士気を維持し、優秀な人材を育成していくことも重要な役割です。新川事務次官は、長年にわたり財務省で主要なポストを歴任し、特に主計局での経験が豊富であることから、これらの課題に対し、専門知識と経験を活かした手腕が期待されています。

2025.06.24

コメント(0)

-

「人質司法」は、日本の刑事司法制度に対する批判的な用語 森まさこ氏が法務大臣を務めていた期間

「人質司法」は、日本の刑事司法制度に対する批判的な用語で、**被疑者や被告人が自白するまで長期にわたって勾留(身柄拘束)を続け、事実上、自白を強要している**という批判を指します。法務省は「人質司法」との批判は当たらないと否定的な見解を示していますが、国内外から根強い批判があります。森まさこ氏が法務大臣を務めていた期間(2019年10月~2020年9月)は、まさにこの「人質司法」に対する議論が活発化した時期でした。特に、カルロス・ゴーン元日産自動車会長の逮捕・勾留や、黒川弘務元東京高検検事長の定年延長問題などが重なり、日本の刑事司法のあり方が国際的にも注目を集めました。### 森まさこ氏と「人質司法」森まさこ氏は法務大臣として、「人質司法」という批判について認識し、その問題に取り組む姿勢を示していました。彼女の在任中、以下の動きがありました。1. **「検察行政刷新会議」の設置と議論** * 森まさこ大臣は、黒川元検事長の定年延長問題をきっかけに、検察のガバナンスと公正性確保を目的とした「検察行政刷新会議」を設置しました。 * この会議の議論の中には、**「人質司法」を含む刑事手続全般のあり方**も含まれていました。森氏自身も、この問題について「国内からも海外からも、法務大臣として、人質司法との批判を受け、この問題を深く考えてまいりました」と述べています(自身のブログでの国会質問内容より)。 * 会議の報告書では、「人質司法」という表現が使われ、その問題点が指摘されたとされています。2. **国会での答弁** * 法務大臣として、国会で「人質司法」に関する質問を受ける機会が多くありました。彼女は、日本の刑事司法制度は適正な手続きに基づいているという立場を取りつつも、国際的な懸念や批判については真摯に受け止める姿勢を示していました。3. **刑事司法に関する国民理解の促進** * 法務省は、森まさこ氏が大臣だった時期に、日本の刑事司法制度について国内外からの様々な指摘や疑問に答えるためのQ&Aを公表しました。そこでは、「人質司法」という表現についても触れ、「日本の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、『人質司法』との批判は当たりません」と説明しています。 * しかし、この説明は実態と異なるとの批判も法律家から上がっています。### 「人質司法」の具体的な問題点(批判側からの見解)「人質司法」と批判される主な問題点は以下の通りです。* **長期勾留と保釈の困難さ**: * 被疑者・被告人が否認または黙秘している場合、長期間勾留が続き、保釈が認められにくい傾向がある。 * 自白しないと「証拠隠滅のおそれ」があるとして、保釈が却下されることがしばしば見られる。* **接見等禁止命令**: * 裁判所が「接見等禁止命令」を出すことで、被拘禁者は弁護人以外との面会や通信が制限され、孤立させられる。これが自白を促す圧力となる。* **自白の偏重**: * 捜査において自白が重視される傾向があり、自白を得るために長期勾留や厳しい取り調べが行われるという批判がある。* **「別件逮捕・勾留」の利用**: * 軽微な別の容疑で逮捕・勾留を繰り返すことで、実質的に長期間の身柄拘束を継続し、本件での取り調べを行う手法。* **弁護人立会い権の不十分さ**: * 取調べへの弁護人立会い権が保障されていないため、被疑者が不当な取調べを受けやすい環境にある。森まさこ氏は法務大臣として、これらの問題意識を受け止め、検察行政の刷新や国際的な理解促進に取り組んだと言えます。しかし、「人質司法」の根本的な解決には、刑事訴訟法改正など、より踏み込んだ制度改革が必要であるとの声が、現在も多く上がっています。

2025.06.24

コメント(0)

-

●●●●●氏に対する落選運動 Gemini に聞いてみた

●●●●●氏に対する落選運動を検討されているとのこと、ご自身の意見を表明し、政治に影響を与えたいというお気持ちは理解できます。落選運動を行う際には、日本の公職選挙法を遵守することが非常に重要です。法律に違反すると、罰則の対象となるだけでなく、ご自身の社会的信用も失いかねません。### 落選運動と公職選挙法まず、落選運動は、公職選挙法上の「選挙運動」とは厳密には異なります。* **選挙運動**:特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために行われる活動を指します。* **落選運動**:特定の候補者の落選を目的として、投票を得させないために行われる活動を指します。この定義の違いから、落選運動は原則として「政治活動」の範疇に入り、選挙運動期間外であれば、比較的自由に行うことができます。ただし、選挙期間中(公示・告示日から投票日前日まで)は、公職選挙法の厳しい規制がかかるため、注意が必要です。### 合法的な落選運動の主な方法と注意点合法的に落選運動を行うためのポイントをいくつかご紹介します。1. **情報の正確性** * 最も重要なのは、発信する情報の正確性です。虚偽の事実を公表したり、事実を歪曲して公表したりする行為は、名誉毀損や偽計業務妨害罪に問われる可能性があります(公職選挙法第235条)。 * ●●●●●氏の政策、実績、発言などについて批判的な意見を表明する際には、必ず客観的な事実に基づき、根拠を明確にすることが求められます。2. **誹謗中傷の禁止** * 人格攻撃や誹謗中傷は、法律で禁止されています。感情的な表現ではなく、政策や行動に対する冷静な批判に徹しましょう。3. **活動のタイミング** * **政治活動期間中(選挙期間外)**:比較的自由に、インターネット(SNS、ブログ、ウェブサイト)、集会、デモなどで意見表明が可能です。 * **選挙期間中(公示・告示日から投票日前日まで)**:公職選挙法による規制が厳しくなります。 * **インターネット**:個人のウェブサイトやSNSでの情報発信は可能ですが、内容には細心の注意が必要です。虚偽情報や誹謗中傷は厳禁です。 * **ビラ配布、街頭演説など**:原則として、選挙管理委員会の許可が必要です。許可なくビラを配布したり、街頭演説を行ったりすると、公職選挙法に違反する可能性があります。 * **戸別訪問、署名運動、飲食物の提供、人気投票の公表、気勢を張る行為(自動車を連ねるなど)、連呼行為**などは、選挙運動であるか否かに関わらず、原則として禁止されています。4. **未成年者の関与** * 18歳未満の人は、原則として選挙運動を行うことができません。落選運動も同様に、未成年者が中心となって行うことは避けるべきです。5. **金銭の授受** * 活動に関して、金銭の授受や物品の提供は、買収行為とみなされる可能性があります。無報酬のボランティア活動に徹しましょう。### 具体的なアクション例(合法的な範囲で)* **インターネット・SNSでの情報発信**: * ●●●氏のこれまでの政策や発言に関する批判的な分析記事やコメントを、ご自身のブログ、SNS、ウェブサイトなどで公開する。 * ただし、事実に基づき、感情的でない表現を心がけ、名誉毀損にならないよう十分注意する。 * ハッシュタグを活用して、関連情報を広める。* **集会・勉強会の開催**: * ●●●氏の政策や実績について議論する集会や勉強会を企画する。 * 特定の候補者の落選を直接的に目的としたものではなく、あくまで政策提言や意見交換の場として位置づける。* **メディアへの投書・意見表明**: * 新聞や雑誌の読者投稿欄、ウェブメディアのコメント欄などを活用し、自身の意見を表明する。### 結論として落選運動は、有権者が政治意思を表明する重要な手段ですが、日本の公職選挙法は非常に厳格です。意図せずとも法律に抵触する可能性があるため、行動を起こす前に、必ず最新の公職選挙法の情報や、必要であれば弁護士などの専門家のアドバイスを得ることを強くお勧めします。ご自身の意見を表明する自由は保障されていますが、それが法に触れることのないよう、慎重に行動してください。

2025.06.24

コメント(0)

-

石原伸晃氏が“政界引退”表明「もう選挙には出ない」▽自民党が都議選“歴史的大敗”参院選への影響は▽既成政党への不満…受け皿は

2025.06.24

コメント(0)

-

【最新分析】都議選で自民党大敗&全員当選逃す公明党!千代田ショック&参政党躍進…いったい何が起こったのか?解説します

2025.06.24

コメント(0)

-

日本をよくするために頑張ろうとする人を何故攻撃するのか!

2025.06.24

コメント(0)

-

【黒幕判明】タブーに触れて恐ろしい事が起きてます...覚悟して聞いて下さい【井川意高 原口一博】

2025.06.24

コメント(0)

全121件 (121件中 1-50件目)

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…

- (2025-11-23 19:05:02)

-

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅12・鶴ヶ城1-歴史の荒波…

- (2025-11-27 06:22:48)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 6…

- (2025-11-27 00:00:13)

-