2007年05月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

*アップロードトラブル予防のための簡単バックアップガイド / ブログ編集ミニテクニック -その1-

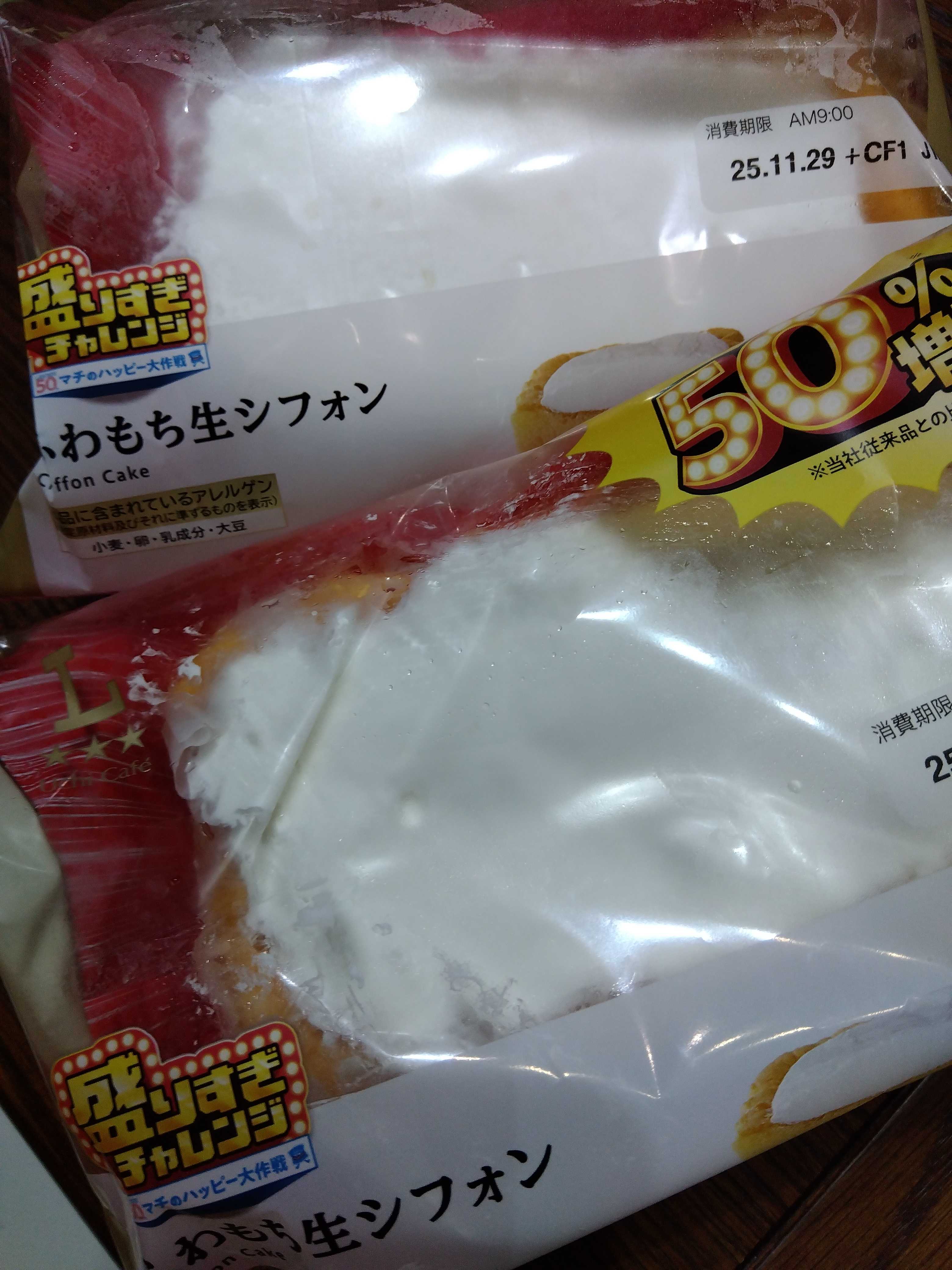

*ブログの編集におけるアップロードトラブル予防のための簡単バックアップガイド いつも寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今日は、知ってると役立つかもしれないブログ編集ミニテクニックです。 長時間かけてようやく完成した力作の日記が、アップロード時のトラブルのために一瞬にして泡と消えた経験をお持ちの方は、是非ご一読下さい。 1.先ず、高機能エディタで日記を編集、完成した時点で、メモ帳を開いておきます。 2.次に、アップロードする直前に一旦普通のエディタに変更します。 3.変更すると、文書のほかにフォント情報や画像情報などを含むHTMLコードが確認(上図)でき ますので、普通のエディタの状態のまま"内容全部をコピー"してメモ帳にペーストし(下図)、 メモ帳の内容をそのままバックアップ目的で保存した後、アップロードを実行します。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ コピー&ペーストでメモ帳へ移します ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ この作業により、万一アップロード時にトラブルが生じたときも、全然平気...♪ 大丈夫...♪という ことで、アップロードトラブルの際の睡眠不足が回避できます...(笑 なお小生は、ブログへの掲載文書は、一旦Wordかメモ帳に打ち込んでから、コピー&ペースト で、逆にエディタのほうへ移すようにしています。

2007/05/30

コメント(7)

-

☆予算一万円で作る「静音2ギガPC」のご案内。-その3- 【AMD Mobile AthlonXP1700+】

☆非連続シリーズ「製作費わずか一万円の"静音2ギガパソコン"」 いつも寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回は、前回ご案内したモバイルCPU、AMD Mobile AthlonXP1700+についてのご説明などです。 -モバイルCPU選択の理由- 静音PC製作におけるCPUの選定条件を"低発熱・省電力・高速・FSBの倍率設定が可能・ CeleronM(479pin)のような改造は不要・安価"の六つとすると、予算的に SocketA AthlonXP のモバイル版または省スペースデスクトップ版に絞り込まれ、最終的にPen4/2GHz同等以上の スペックで稼動可能な AMD Mobile Athlon XP1700+ ~2000+ の35w版辺りに落ち着きます。 今回は、ネットオークションで2,000円程度で入手できて、チューンナップすれば XP2100+と して使える XP1700+を使うことにしたわけですが、SocketAの Mobile AthlonXPにも幾つかの タイプがありますので、次にご説明致します。 -Mobile AthlonXP について- 1.OPN(Ordering Part Numbers / 発注型名)とは... 上の写真(左下)に「AXMD1700FQQ3C」とあるのがOPNで、AMD製のCPUすべてに 付されています。 はじめの4桁が CPUタイプ(アーキテクチャー、コアの世代)、中4桁の数字はモデルNo. (Intel製CPUの動作周波数に相当、XP****+と同じ)、後ろの5桁は、順に パッケージタイプ、 定格コア電圧、限界温度、L2キャッシュサイズ、FSBを表しています。 (なお、はじめの4桁については1桁~3桁のタイプもあります。) 2.Mobile AthlonXP(SocketA)のOPNについて... はじめの4桁については、主に"AXMS"、"AXMD"の2種類で、前者はモバイルの中でも 低電圧タイプの25W版 XP1400+~XP1600+に、後者は主に35W版 XP1400+~XP2500+ に多くみられます。(なお、ネットオークション等で"AXMH"タイプ(45W版)をモバイルCPU と称されていることがありますが、正確には"省電力タイプ"でモバイルとは異なります。) また後ろ5桁については、25W版(定格コア電圧1.3V)では"FWS3B"または"FWS3C"が 多く、35W版では"FQQ3B"(定格コア電圧1.45V)、"FQQ3C"(同1.45V)、"FVQ3C" (同1.4V)、"FJQ3C"(同1.35V/主にシャープのメビウス用として生産)が多くみられます。 3.FIC AD11で使える Mobile AthlonXP... AD11でのCPUコア電圧の設定範囲について、マニュアルでは 1.70Vから1.85Vまでの範囲 で 0.025V単位で任意に設定可能とありますが、実際には 1.48Vを下限に 1.50Vから 0.025V 単位で1.85Vまで設定可能で、いずれも小生のマシンで既に確認済ですので、AD11で使える ものとしては 35W版の"FQQ3C"または"FJQ3C"(写真上・右側)ということになります。 小生のところでは、1.35V/35W版のXP1700+~XP2000+計3つの"FJQ3C"について、 いずれも1.48Vまたは1.50Vで使っておりますが、長期に亘って何の問題もなく安定動作して おります。 4.FIC AD11における Mobile AthlonXP1700+の稼動状況... OPNが"AXMD1700FJQ3C"(定格1.35V/35W版)の Mobile AthlonXP1700+ の稼動状況については、CPUコア電圧1.5V、FSB138MHz X12.5=1.725GHz (スーパーπ419万桁 5分29秒/AthlonXP2100+相当、Intel PenIV 2GHz相当)にて長期間 安定稼動しております。 *CPUのコア(CPU写真・右側上部)にはハンダゴテ並みの電力(ワット数)が掛かりま すので、CPUクーラーは必須アイテムであり、万一クーラーなしで電流を流そうものなら、 ほんの数秒でコア温度が100度以上になって壊れてしまいます。 また取り付けの際に、 CPUとヒートシンクとの間に隙間ができるなどの"クーラーの取付けミス"によっても CPUは容易に壊れますので、CPUクーラーの取り付け方にも十分な注意が必要です。 次回は、「ネットオークションで "Mobile AthlonXP1700+を入手する"」です。

2007/05/28

コメント(4)

-

小生のパソコン遍歴 -Vol.I- / 富士通 Micro8

いつも寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回は、ちょっと気ままにコーヒーブレイク、小生のパソコン遍歴 Vol.Iです。 FM-8との初めての出会いは1982年(昭和57年)の夏頃。 元々機械いじりが趣味だった小生も、F-BASIC(最初の頃はバシックと呼んでいた)なんて 最初はまったくのチンプンカンプンでしたが、付属の教則本的マニュアルが大変良くできていた おかげで、その年の秋には、まったくの独学(サポートなども一切なし)で、仕事で使うための 顧客管理プログラムの作成ができるようになっていました。 (当時のフジツウさんって、ホント 素晴らしかったんですね!!!) 富士通 Micro8(FM-8)は、1981年に発売された富士通初のパーソナルコンピュータ。 当時としては画期的で斬新な設計に加え最新の半導体技術を採用したことで、かなりの注目を 集めたマシンです。 -主な特徴は次のとおり- ○モトローラ社製8ビットマイクロプロセッサ(6809CPU)をメイン及びサブシステム用に2個搭載... *サブシステムとは、DOS-Vマザーでいうチップセット(ノース+サウス)に類するもので、 この頃のパソコンは1個のCPUですべてをカバーしていたため、この2CPUの考え方は、 当時としてはかなり画期的なものであった。 ○大型機並みの64キロビットDRAMを世界で初めて4層プリント板に実装しパソコンに搭載... *64キロビットDRAMを8個使って、ようやく64キロバイトの主記憶にしていた。 ○漢字キャラクタROMによる日本語表示(16×16ドットJIS第1水準漢字2965種)... *フォントはすべて本体に内臓されていたが、現在のようにラスタライズされていなかった ため、拡大表示には不向きだった。 ○高解像度カラーグラフィクス(640×200ドット,1ドット当たり8色)... *当時、12インチのカラーCRTモニターが、上記スペックで298,000円と大変高価だった。 小生は、当初中古の白黒テレビをモニター代わりにしていましたが、それでは解像度が悪くて 業務での使用ができないので、しばらくしてグリーンCRTを購入(確か48,000円?でした)。 ○本体内蔵のF-BASICに加え、FLEX、CP/M(Z80カードが必要)などのOSにも対応... *当時は、パソコン本体にF-BASICが内臓されていたが、BASICでは不可能なことや、 高速処理が必要なことは、アセンブラ(機械語)を使ってプログラムを作成していた。 (WINDOWSはもとより日本語MS-DOSもなかった時代の話。) ○多彩な補助記憶装置... (320KB/5インチFDD(2D)、1MB/8インチFDD(2D)、32KBバブルカセット、10MBのHDD) *当時、外部記憶装置として最も安価でポピュラーだったのが音楽用のカセットテープで、 当初会話記録用のテープレコーダを流用していましたが、やはり業務では使えないため、 8インチFDDを購入(本体価格が漢字ROM付で20万円台なのに、448,000円もしました)。 (*バブルカセットは、現在のフラッシュメモリに類するものです。)

2007/05/26

コメント(14)

-

☆エクセルのリストボックス間のコピーで、マウス(ドラッグ&ドロップ)によりコピー先の任意の位置へ挿入できるVBAプログラム。

☆エクセルのリストボックス間のコピーにおいて、マウス(ドラッグ&ドロップ)により、コピー先リストの任意のポイントへの挿入と、コピー先リスト内でのデータ移動が容易にできるVBAプログラム。 *** サンプルプログラムの使い方 *** 新規でエクセルを開き、VBA編集画面で“挿 入(I)”⇒“ユーザーフォーム(U)”でユーザーフォームを作成し、“ツールボックス”を開いて、作成したユーザーフォームに“リストボックス”をふたつ(向って左に ListBox1、右に ListBox2)貼り付けます。 次に、ユーザーフォームを直接ダブルクリックで開き、下記プログラムリストをコピー&ペーストで貼り付け、デバックモードで実行します。 *通常のコピーは、ListBox1内の目的のデータをダブルクリックするだけで追加コピーされます。 *ListBox1からListBox2へのドラッグ&ドロップでのコピーは、ListBox2内のポインタの前に 挿入されます。 *ListBox2へコピーされたデータは、ListBox2内でドラッグ&ドロップにより自由に移動できます。 *変数“RpFg”は、重複チェック用のフラグ(ON=1/OFF=0)です。 *本プログラムについて何かご不明の点がございましたら、当相談室の掲示板または私書箱まで お気軽にお問い合わせ下さい。 *お知らせとお詫び... 下記プログラムにブログの高機能エディタによるとみられる不具合が生じ、そのまま貼り付けて 戴いても動作しないことがありましたが、その後通常のエディタに戻してアップ致しましたので 現在では問題なくお使い戴けます。 この度の不具合につきまして、謹んでお詫び致します。(2007.05.25 13:00)Dim Mx As Integer, Lx As Integer, Dp As Integer, Ip As IntegerDim ClpId As Integer, RpFg As Integer, Sbsz As Integer, MdFg As IntegerDim Temp As StringPrivate Sub UserForm_Initialize()ListBox1.List = _ Array("Excel", "Access", "word", "Outlook", "PowerPoint", "FrontPage", "VisualWebDeveloper", "VisualBasic", "SQL Server") Mx = 0: Lx = 0: ClpId = 0: RpFg = 1: Sbsz = 18: MdFg = 0End SubPrivate Sub ListBox1_AfterUpdate() ClpId = ListBox1.ListIndexEnd SubPrivate Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim Fg As Integer ClpId = ListBox1.ListIndex If RpFg = 1 Then Call Rp_Check(ClpId, Fg) End If If Fg = 0 Then ListBox2.SetFocus ListBox2.AddItem ListBox1.List(ClpId) Mx = ListBox2.ListCount Y0 = Mx - 1: Lx = Y0 ListBox2.ListIndex = Y0 End IfEnd SubPrivate Sub ListBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) MdFg = 1End SubPrivate Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As _ Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As _ Single, ByVal Y As Single) Dim MyDataObject1 As DataObject Dim Effect As Integer If Button = 1 And ListBox1.Value > 0 Then Lx = -1 Set MyDataObject1 = New DataObject MyDataObject1.SetText ListBox1.Value Effect = MyDataObject1.StartDrag End IfEnd SubPrivate Sub ListBox2_BeforeDragOver(ByVal Cancel As _ MSForms.ReturnBoolean, ByVal Data As _ MSForms.DataObject, ByVal X As Single, _ ByVal Y As Single, ByVal DragState As Long, _ ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, _ ByVal Shift As Integer) Cancel = True Effect = 1 Y0 = (Y * 1000 / 975) \ 10 If Y0 Lx Then If Y0 >= 0 And Y0 < Mx Then ListBox2.ListIndex = Y0: Lx = Y0 Else If Y0 >= Mx Then Y0 = Mx - 1 ListBox2.ListIndex = Y0: Lx = Y0 End If End IfEnd SubPrivate Sub ListBox2_BeforeDropOrPaste(ByVal _ Cancel As MSForms.ReturnBoolean, _ ByVal Action As Long, ByVal Data As _ MSForms.DataObject, ByVal X As Single, _ ByVal Y As Single, ByVal Effect As _ MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) Cancel = True Effect = 1 Dim Fg As Integer If RpFg = 1 Then Call Rp_Check(ClpId, Fg) End If If Fg = 0 Then ListBox2.AddItem Data.GetText If ListBox2.ListCount > 1 Then Call Lst2_Ins(ClpId) Else ListBox2.ListIndex = ListBox2.ListCount - 1 End If End If Mx = ListBox2.ListCountEnd SubPrivate Sub ListBox2_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) MdFg = 1End SubPrivate Sub ListBox2_MouseMove(ByVal Button As _ Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As _ Single, ByVal Y As Single) If Button = 1 Then If X >= 0 And X < (ListBox2.Width - Sbsz) And Y >= 0 And Y < ListBox2.Height Then If MdFg = 1 Then Dp = ListBox2.ListIndex MdFg = 2 End If End If End IfEnd SubPrivate Sub ListBox2_MouseUp(ByVal Button As _ Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As _ Single, ByVal Y As Single) If Dp >= 0 Then Temp = ListBox2.List(Dp) End If If MdFg = 2 Then If X >= 0 And X < (ListBox2.Width - Sbsz) And Y >= 0 And Y < ListBox2.Height Then If Button = 1 And Dp >= 0 Then Ip = ListBox2.ListIndex If Ip Dp Then Call Lst2_Del(Dp) Call Lst2_Ins0(Ip, Temp) End If End If End If End If MdFg = 0End SubSub Rp_Check(ChkId As Integer, Ch As Integer) Dim P As Integer For P = 0 To ListBox2.ListCount - 1 If ListBox2.List(P) = ListBox1.List(ChkId) Then Ch = 1 NextEnd SubSub Lst2_Ins(InsId As Integer) Dim P As Integer If ListBox2.ListIndex < 0 Then ListBox2.ListIndex = ListBox2.ListCount - 1 For P = ListBox2.ListCount - 2 To ListBox2.ListIndex Step -1 ListBox2.List(P + 1) = ListBox2.List(P) Next ListBox2.List(ListBox2.ListIndex) = ListBox1.List(InsId)End SubSub Lst2_Del(DelId As Integer) Dim P As Integer For P = DelId To ListBox2.ListCount - 2 ListBox2.List(P) = ListBox2.List(P + 1) NextEnd SubSub Lst2_Ins0(InsId As Integer, Tmp As String) Dim P As Integer For P = ListBox2.ListCount - 2 To InsId Step -1 ListBox2.List(P + 1) = ListBox2.List(P) Next ListBox2.List(InsId) = TmpEnd Sub 以上、本日“トンちゃん”さんより直接当相談所のメールBOXのほうへご質問戴きましたので、急ぎ回答させて戴きましたが、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご質問下さい。

2007/05/24

コメント(4)

-

自作PCの熱対策 / 裏ワザ -その4-

★この記事(裏ワザ-その4-)については、まとめ【増補・改訂版】のほうをご覧下さい。 いつも寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回は、CPUクーラーの静音化に関する"裏ワザ"で、意外と簡単にファン回転数を低くすることができますので、是非ご一読ください。-CPUクーラーの静音化について- 当相談所お薦めの「カノープス Firebird R5(写真上)」を例にご説明致します。 Firebird R5 のファンは、風切り音が非常に小さく、軸受けに"流体軸受け"を採用しているため、 4500回転の定格作動でも同クラスのクーラーの中で静かな部類に入りますが、それをさらに 57Ω~100Ωの抵抗を用いて2200~3600回転に落とすことで、Firebird R5を“ファンに耳を近づけても風切り音がほとんど聴こえない”静音PCに最適なモバイルCPU仕様のクーラーへと変貌させることができます。 小生は、"3pinコネクター中央の赤のリード線"を中間で切断して"抵抗を直列に入れる"方法 (写真下)でファン回転数のコントロールを行なっており、Firebird R5の場合、62Ω/1Wでは3200回転、100Ω/1Wで2400回転に落とすことができます。 なお、上の写真では"抵抗とリード線を直接ハンダ付け"して熱圧縮チューブで絶縁処理をしていますが、"3pinコネクターとマザーボードの間に挿入できるタイプの抵抗入りの中間アダプタ"がネットショップなどで安価に入手できますので、ハンダ付けが苦手な方は、そちらをお使いになるようお薦めします。 *"Firebird R5"に用いられているファンは、回転数検出パルスが"3パルス/1回転"仕様に つき、2パルス/1回転仕様のマザーボードでは1.5倍の回転数が検出されるため、お薦めの FIC AD11の場合、検出された回転数を1.5で割った数値が実際の回転数になります。 *ファンの種類によっては、上記改造を行なった場合、起動電圧の低下によりファンが回らなく なることがありますので、マザーボードに取り付ける前に、必ず動作確認をお願いします。

2007/05/22

コメント(4)

-

自作PCの熱対策 / 裏ワザ -その3-

いつも寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回は、ハードディスクドライブの熱コントロールに関する“裏ワザ”で、意外と簡単にHDDの発熱量を抑えることができますので、是非ご一読ください。-ハードディスクドライブの発熱量を抑える- CPUの次に熱コントロールが難しいのがHDDで、専用のクーラーなども出ていてけっこう皆さん 苦労されてる感がありますが、HFT(Hitachi Feature Tool)なるHDD設定ツールを使って“静音 (省エネ)モード”に設定することや、HDD取付けの際に上下を反対(裏表)にし風通しを良くする ことで、PCケースの形状などの環境の違いによる差はあるものの、ケース内も共に 5~7℃程度 下がることが期待できます。 1.HFT(Hitachi Feature Tool/フューチャーツール)を使って、ハードディスクドライブを “静音(省エネ)モード”にする。 1-1.先ず、HITACHIのサイトより HFT(Hitachi Feature Tool)をダウンロードし、 HDD設定用のフロッピイディスクを作成します。 ( http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/Ftool-ver206.exe )<=== 1-2.次に、作成したHFTのロッピイディスクより起動し、HFTの“Features Menu”から Cange Acoustic Level を開き、静音(省エネ)設定を行ないます。 *Features Menu 「 Cange Acoustic Level 」<=== ここ... 「 Cange Advanced Power Mode 」 「 Cange Cache Settings 」 「 Cange Capacity 」 「 Cange S.M.A.R.T Operations 」 「 Cange Ultra DMA Mode 」 「 Show Drive Temperature 」 *手順は... A:「Cange Acoustic Level」を開きます。 B:〔Tab〕と〔↑〕・〔↓〕で3つの選択肢から中央の 「 Enable(Recommended Value )」を選びます。 C:〔Tab〕でフォーカスを"OK"に移してから〔Enter〕 を押すと静音(省エネ)設定は完了します。 注:Bの状態で〔Enter〕で終了しても設定は有効 になりませんので、必ずCを行なって下さい。 *当相談室で効果が確認できているのは、IBM、HITACHI、MAXTORの 三メーカーのみですが、他のメーカー製でも静音設定は可能だと思います。 2.HDD取り付けの際に上下を反対(裏表)にして風通しを良くする。 この方法は、PCケースの形状や取付位置によっては、発熱を抑える効果にかなり の差が生じることがありますので、ケース・バイ・ケースということで、よろしければ 当相談室までご相談下さい。

2007/05/20

コメント(5)

-

☆予算一万円で作る「静音2ギガPC」のご案内。-その2-

☆非連続シリーズ「製作費わずか一万円の“静音2ギガパソコン”」 いつも、寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今日は「各パーツの予算配分と選定」関するお話しです。-パーツの選定と予算配分- 1.各パーツの予算配分について 先ず、中古パーツショップやオークションでのここ2~3ヶ月の中古パーツの実勢価格を元に、各々パーツ毎の凡その予算配分を行ないます。 1-1.CPUの予算、1,700円(AMD Mobile Athlon XP1700+ ~2000+ の最安値を基準) 1-2.CPUクーラーの予算、 500円(Athlon XP2000+ 対応のCPUクーラーの最安値を基準) 1-3.マザーの予算、1,800円(Mobile Athlon XP2000+ 搭載可能中古マザーの最安値を基準) 1-4.メモリの予算、1,000円(PC2100~PC2700クラスの256MB中古メモリの最安値を基準) 1-5.グラボの予算、 500円(AGP4xクラスの中古グラフィックボードの最安値を基準) 1-6.HDDの予算、2,000円(7200rpmクラスの40~80GB中古HDDの最安値を基準) 1-7.CD-R/RWの予算、 500円(40~52倍速の中古CD-R/RWの最安値を基準) 1-8.ATX電源の予算、 500円(250~300Wクラスの中古ATX電源の最安値を基準) 1-9.PCケースの予算、 500円(ATXミドルタワー中古ケースの最安値を基準) 1-10.その他予算、 800円(FDD、LANカード、各種ケーブルなど) 2.パーツの選定について 次に、各パーツの選定については、ここ三ヶ月以内に入手したパーツを含め、実際に組み上げる 形でシュミレートしながら選定したもので、原則(ジャンク品を除く)中古の動作品のみ対象とした ものです。 2-1.CPUの選定(AMD Mobile AthlonXP1700+) 静音PC製作におけるCPUの選定条件を“低発熱・省電力・高速・FSBの倍率設定が可能・ CeleronM(479pin)のような改造は不要・安価”の六つとすると、必然的に SocketA AthlonXP のモバイル版または省スペースデスクトップ版に絞り込まれるので、Pen4/2GHz同等以上の スペックで稼動可能な AMD Mobile Athlon XP1700+ ~2000+ の35w版辺りに落ち着きます が、今回は予算的に、チューンナップすれば XP2100+として使え 三ヶ月前1,700円で入手した XP1700+ に決定。 2-2.CPUクーラーの選定(カノープス Firebird R5) 小生お薦めのカノープス製 Firebird R5の新古品(480円)が、今も中古パーツショップで容易 に入手できるので、ファン回転数を 100Ω/1wのカーボン抵抗(20円)で 2200~2400回転に落 としての使用がお薦めです。 2-3.マザーボードの選定(FIC AD11) 静音PC製作におけるマザーボードの選定条件を“Mobile Athlon XP2000+に対応・CPU倍率 やCPU電圧(1.5V以下)が設定可能・安定性良好・ECCメモリに対応・安価”の五つとすると、 現在入手可能なマザーとしては FIC AD11辺り(入手価格1,800円)に落ち着きます。 *AD11でのCPUコア電圧の設定範囲について、マニュアルでは 0.025V単位で1.7Vから 1.85Vまでの範囲で任意に設定可能とありますが、実際には 1.48Vを下限に 1.5Vから 0.025V単位で1.85Vまで設定可能となっています。 *なお、このAD11も前記の中古パーツショップ(カワックス)で2,280円で購入できます。 2-4.メモリの選定(DDR-SDRAM PC2100 256MB ECC) Mobile AthlonXPとDDR-SDRAMの組合せでは、マザーによってメモリが原因の相性問題 が生じることがありますが、ECCメモリ(Error Check and Correct memory)を使えばほとんど 回避できますので、今回は前記AD11で使えて1,000円で入手できる DDR-SDRAM PC2100 256MB ECC に決定。 ECCメモリとは ⇒(http://e-words.jp/w/ECCE383A1E383A2E383AA.html) 2-5.グラフィックボードの選定(nVidia Geforce4 MX400 32MB AGP4x) ハイスペック3Dゲームや最新のネットゲームをしない限り、基本仕様はAGP4x、搭載メモリ も32MBあれば十分ですので、今回はオークションで安価に入手できる Geforce2~4 MX200 ~MX400 32MB~64MBクラスのグラフィックボードうち、わずか500円で入手できたファンレス タイプの nVidia Geforce4 MX400 32MB に決定。 2-6.ハードディスクドライブの選定(Maxtor DiamondMax Plus9 40GB) 一般的にHDDの寿命がデスクトップ用で4~5年、ノート用で3~4年とされていることにより、 中古HDD選定の第一のポイントは、デスクトップ用では製造年月が少なくとも3年以内のもの を選ぶことですから、例えば Maxtor製なら DiamondMax Plus9シリーズ以降を、HITACHI製で あればIBMからHITACHIブランドに移行してからの製品を対象とすることが重要です。 またスペックについては、動画の編集やTV番組の長時間録画をしない限り、40GB・7200rpm キャッシュ2MB・ATA133 あれば十分ですので、オークションで安価に(2,000円)入手できて作動 音も静かな Maxtor DiamondMax Plus9 40GB に決定。 *なお、今回のテーマから少し外れますが、将来的に長期に亘って(4年以上)お使いになる 場合、少し高く付きますが(5,000円~)、新品かつ最新のHDDの購入をお薦めします。 2-7.CD-R/RWドライブの選定(TEAC CD-R/RW CD-W552E) 40倍速~52倍速の中古ドライブが近頃ではかなり安く買えますが、月並みですが国内メーカー 製(TEAC、Panasonic、IO-DATA、Buffaloなど)が、作りもしっかりしていてお薦めです。 今回は 現在価格500円の TEAC CD-R/RW CD-W552E に決定。 2-8.ATX電源/PCケースの選定(SEVENTEAM ST-251HR) 先ずATX電源について、250~300Wクラスで今もオークションなどで安価に入手できて音 も静かなのが SEVENTEAM製のPen3~Pen4への移行期のモデル(251HR、301HR、250GL、 300BLVなど)ですが、今回は 発売当時の評判が良く三ヶ月前100円で入手した SEVENTEAM ST-251HRに決定。 次にPCケースですが、電源付でシンプルデザインの新古品レベルの美品が500円(送料別) で入手可能ですが、ケース内の温度コントロール(CPUやマザーの冷却)という点で、電源が ケース上部に位置するタイプのATXミドルタワーケースがお薦めですが、今回は 先々月500円 で入手した“電源がケースの側面(マザーの上)に位置するタイプ”のミドルタワーケースに 決定。 2-9.その他のパーツ フロッピイディスクドライブやLANカード、各種ケーブル等については、次回の組立レポートを ご覧下さい。 次回は、熱対策が難しいPCケースを使い、実際に組み立ててのレポートです。 *管理人の都合により、-その3-では「AMD Mobile AthlonXP1700+に関する 詳細及び稼動状況についての説明」をさせて戴くことに致しました。

2007/05/17

コメント(6)

-

☆予算一万円で作る「静音2ギガPC」のご案内。-その1-

☆予算一万円で作る「静音2ギガPC」のご案内です。 本日も、寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回は、非連続シリーズ「製作費わずか一万円の“静音2ギガパソコン”」に関するお話しです。 PCパーツをオークションで超安値でゲットする“裏ワザ”情報もありますので、是非ご一読ください。-静音2ギガPC- 先ずは、制作費約一万円のサブPCのご紹介です。こちらも少々レア?な構成ですが、メインPC同様とにかく静かなマシンで、夏場でも"一人涼しい顔"で活躍してくれています。 CPU AMD Mobile Athlon XP1700+ 購入価格1,700円 送料0円 (AthlonXP2100+相当/1.5V,12.5x,FSB138MHz/スーパーπ419万桁 5分29秒) CPUクーラー KANIE CPU Cooler HEDGEHOG-238M 購入価格100円 送料390円 セラダイナ CPU FAN FD1260-A1033C(2200rpm) 購入価格100円 送料140円 グラボ CREATIVE CT6971 AGPx4(+ファンレスヒートシンク ) 購入価格400円 送料0円 マザー FIC AD11(ファンレス化) 購入価格1,800円 送料550円 メモリ ADTEC PC2700 DDR-SDRAM CL2.5 512MB 購入価格1円 送料120円 (毎秒770MBで常用/FSB138MHzx2) HDD MAXTOR DiamondMax Plus 9 6Y080L0 80GB 購入価格2,780円 送料500円 ドライブ BUFFALO CD-R/RWドライブ IDE5224 購入価格100円 送料580円 電 源 SEVENTEAM ATX電源 ST-250GL 購入価格0円(ケースに付属) PCケース メーカー不明 ATXミドルタワーケース 購入価格1円 送料1,300円 その他 LANカードやIDEケーブルなど... 購入価格100~200円 次回は「各々パーツ毎の予算配分と選定について...」です。

2007/05/15

コメント(4)

-

自作PCの熱対策 / 裏ワザ -その2-

こんにちわ...! 本日も、寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 今回の“裏ワザ”は、マザーのチップセットとグラフィックボードのファンレス化に関する少々無謀かつ非常識な内容ですが、是非ご一読ください。-チップセットのファンレス化- ファンレス化のきっかけは、一昨日ご紹介した少々レアなメインPCのマザー(FIC AD11) のさらに一世代前のマザー(AZ11EA)でのこと、夏季にチップセットファンが少しうるさくなって きたので、780円もの大枚?を叩いてファンを新品に交換し、当初は「えらく静かなファンだな... やはり新品で高いだけのことはある」などと関心していたものの、4~5日してリード線の不具合 からファンが止まっていることに気付いたのがはじまりでした。 それで、少し無謀だと思いながらも止まったままでさらに2~3日連続稼動してみたところ、元々 付属のヒートシンクだけでファンレス化をしても、室温35℃の夏季でもほとんど発熱しないことが 分かり、それ以降AD11など幾つかのマザーで“チップセットのファンを外すだけのファンレス化” を試みましたが、過去3年間 少なくとも小生が組み上げた十数台のPCでは、HDDのドライブの 故障以外の不具合はなく、またAD11では、FSBをCPU・メモリいずれも定格より高い150MHz に設定して使っているものの、こちらもチップセットに何ら不具合はなく、いずれのマシンも快調に 稼動しています。-グラボのファンレス化- 現在小生のところで稼動している5台のデスクトップのうち3台が グラボに CREATIVE CT6970 を使っていますが、実はこの 6970のチップセットが、発熱がハンパじゃない nVidia GeForce256 で、夏季には標準装備のファン付ヒートシンクでもシンクが熱くて触れないほどの代物で、3年程 前、各オークションやジャンクショップなどで、ファンが寿命のジャンク品として100~300円で 売られていたので、ファン交換をして使うべく先ずは2枚購入し、交換用の4センチファンも新品 を4個600円で入手して交換、使い始めましたが、熱のせいか意外にもファンの寿命が短いのと 小生の静音化へのこだわりとが相まって、この発熱がハンパじゃないグラボの無謀なファンレス 化を試みることにしたわけです。 それで、チップセットを冷やすシンクもCPUのそれと同じで、スタンダードでシンプルな形状の 軽量アルミ製が良く冷えるので、適当なものを探していたところ、ちょうど条件に合った ALPHA製 socket7用のファンレスヒートシンクがジャンクショップに100円で出ていたので、それを購入、 標準装備のファン付ヒートシンクと交換してみましたが、新しいファンレスシンクも熱くて長時間 触れないのは前のものと同じですが、交換後2年以上経っても何ら不具合なく働いてくれてます し、その後2枚追加購入(訂:追加したのはCT6971でした)して、現在3枚がファンレスで稼動 していますので(1枚は予備)、この無謀といえるグラボのファンレス化も一応成功したかと・・・。 以上、11日の日記と同様に「なんだ裏ワザなんて大げさな!」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、意外にもうまくいったことは事実ですので、先ずはご一読戴き、そのうえでご意見などお聞かせ戴ければ幸いかと思います。

2007/05/13

コメント(4)

-

自作PCの熱対策 / 裏ワザ -その1-

こんにちわ...! 寺田屋の龍馬の日記をご覧戴きありがとうございます。 長期予報では今年の夏も猛暑のようですが、自作パソコンの熱対策に悩んでおられる方は、是非ともご一読を...!-マイPCについて- さて、小生のメインPC、ロートルらしく少々レア?な構成ですが、とにかく静かなマシンで、実際のマシン温度が、CPUが室温プラス15~17℃、マザーが室温プラス7~9℃と、真夏には西日が当たると40℃近くなる我が家でも、今でも全然現役で“一人涼しい顔”で活躍してくれています。 また、このメインPCの冷却ファンは、電源内部(8cm)とCPUクーラー(6cm)の2箇所のみで、さらに両方とも1800回転と非常に静かなので、たまにアイドル状態のまま電源を切り忘れたりすることも...(笑) CPU AMD Mobile Athlon XP2000+ (AthlonXP2400+ 相当で常用/1.5V,FSB150MHz/スーパーπ419万桁 5分) CPUクーラー AOPEN CPU Cooler AC610D AthronXP2000+対応 (ファンをセラダイナFD1260-A3033Eに交換/1800rpmで常用) グラボ CREATIVE CT6970 AGPx4(ファンレス化) マザー FIC AD11(ファンレス化) メモリ SAMSUNG PC2100 DDR-SDRAM CL2.5 ECC 256MB ×2 (毎秒800MBで常用/FSB150MHzx2) HDD MAXTOR DiamondMax Plus 9 6Y080P0 80GB ×2 ドライブ BUFFALO DVDマルチドライブ DVM-RXH16FB/B(DVR-110D) TEAC CD-R/RWドライブ CD-W552E 電 源 オウルテック ATX電源 SS-300FS ケース PROTON ATXマザー対応ミドルタワーケース その他 USB2・LAN・TVキャプチャーなど *ほかに作業用やノートなど、目的別に同クラスのマシンを5台所有。-マイPCの冷却について- 先ず、マイPC冷却の方針については、一般的に54℃を越えると耐用年数が下がるというコンデンサの耐熱性などを考慮して、上限温度をCPU54℃、マザー44℃としてしますが、その条件で中古やジャンクパーツ等を使って高級機並の静音PCを目差したことにより分かった幾つかの"ノウハウのようなもの"をご説明致します。 1.CPUヒートシンクについては、スタンダードなシンプル形状のアルミ製で十分。軽量タイプ の少し大きめのものに熱伝導率が高いものが多い。小さくてもよく冷えるカノープス製なども お薦め... 2.CPUファンについては、ヒートシンク側の熱伝導率が高ければ 6センチ径で2000回転位 あれば十分。小生はセラダイナ(軸受けがセラミック製で39万時間耐用)の3200回転ものを 100Ω/1Wのカーボン抵抗で1800回転に落として使っていますが、耳を近づけても僅か に風切音が聞こえるだけで、とても静かです。 3.シリコングリスは安価なもので十分。固めのものが良いようです。 4.CPUについては、モバイルか省エネ低電圧タイプがお薦めです。ちなみに、小生のところの 作業用マシンでは、定格1.75VのAthlonXP1800+を1.5Vでドライブすることで、省エネ低電圧 タイプと同様の発熱を抑える効果を得ています(マザーは FIC AZ11EA)。 5.電源については、静音タイプのATX電源は新品だと大変高価なので、中古で容量が大きめ の静音電源を購入し、ファンを低回転のものに交換するのがお薦めで、ケースの排気も一緒 にやってくれるようなタイプならさらによろしいかと... 次に、これをやれば5℃から最大で10℃前後もCPU温度が下がるという"裏ワザ"?について この裏ワザの基本は、「CPUの冷却において、吸気と排気を完全に分離する」ことと、「電源の熱 をケース内部に出さない」ことの二つで、スタンダードなミドルタワーケースを例にご説明致します。 6.スタンダードなミドルタワーケースには、バックパネル側に8~12センチ径の排気口があります が、この排気口をCPUクーラー用の吸気口として使うことで CPU温度が3~7℃下がることが 期待できます。小生は、カップラーメンの容器の側面に CPUファンに合わせてカッターナイフ で穴を空け、念のため帯電防止テープ等で処理をしてからパッシブダクトとして使っております が、上記1~5の組合せによっては、これだけで最高7℃も下がったことがあります。 7.前記6の効果をさらにアップさせるため、電源の排気口と前記吸気口との間に厚紙等で作った 横から見てV字型(>の形)の仕切り版を入れます。 これにより、CPU温度がさらに2~4℃ 下がることが期待できます。 8.上部に電源を取り付けるタイプのミドルタワーケースで、取り付けた際に吸気口が下方向へ向 かない電源の場合、下側のカバーに厚さ3~5ミリの断熱材を貼り付け、電源の熱をケース内 へ出さないようにします。これにより、マザー温度が2~3℃下がることがあります。 以上、良く考えるといずれも理に適った当たり前のことですので、既にご存知の方も多いかと思いますし「なんだ裏ワザなんて大げさな!」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、意外にも効果があったことは事実ですので、先ずはご一読戴き、そのうえでご意見などお聞かせ戴ければ幸いかと思います。

2007/05/11

コメント(5)

-

☆エクセルのシートへ画像ファイルを挿入し、セルのサイズ(セル範囲)に合わせて拡大・縮小して貼り付けてくれるVBAプログラム。

☆エクセルのシートへ画像ファイルを挿入し、セルのサイズ(セル範囲)に合わせて拡大・縮小して貼り付けてくれるVBAサンプルプログラム。 *** サンプルプログラムの使い方 *** 新規でエクセルを開き、VBA編集画面から"ThisWorkbook"オブジェクトを開いて、下記プログラムリストをコピー&ペーストで貼り付け、マクロ名「ThisWorkbook.Sample_Prg」を実行すると、"Sheet1"の"C4:C5"のセル範囲に iPicture(任意の画像ファイル)の画像が挿入されているのが確認できます。 注1:変数 iPicture(任意の画像ファイル)の'絶対パス'及び'ファイル名'については、 ご使用環境に合わせて適宜設定して下さい。 なお、設定内容に誤りがある場合「実行時エラー'1004':アプリケーション定義 またはオブジェクト定義のエラーです」などのメッセージで停止します。Sub Sample_Prg() Dim iPicture As String Dim iSheet As String Dim iCell As String '***************** サンプル変数値の設定 **************** iPicture = "C:\MY DOCUMENTS\MY PICTURES\サンプル.jpg" '挿入する画像ファイル ⇒ 注1 iSheet = "Sheet1" '挿入先のシート名称 iCell = "C4:C5" '挿入先のセルの範囲 '***************** 画像ファイルの挿入 ****************** Call MovPicture(iPicture, iSheet, iCell)End SubSub MovPicture(iPicture As String, iSheet As String, _ iCell As String)'' Sample Macro' 作成日 : 2007/5/10 作成者名 : ロートルPG' Dim MovCell As Range Dim MovLeft As Double Dim MovTop As Double Dim MovHeight As Double Dim MovWidth As Double Set MovCell = Range(iCell) '********** 目的のシート(セル範囲)へ画像を貼付け ******** With MovCell MovLeft = .Left MovTop = .Top MovHeight = .Cells(.Count).Offset(1).Top - .Top MovWidth = .Cells(.Count).Offset(, 1).Left - .Left End With Sheets(iSheet).Pictures.Insert (iPicture) '画像ファイルの挿入 With Sheets(iSheet).Pictures(Sheets(iSheet).Pictures. _ Count).ShapeRange .LockAspectRatio = msoFalse .Parent.Visible = msoTrue .Left = MovLeft .Top = MovTop .Height = MovHeight .Width = MovWidth End WithEnd Sub

2007/05/10

コメント(9)

-

☆エクセルのシート間で、セルのサイズ(セル範囲)に合わせて自由に画像の拡大・縮小コピーを可能にするVBAプログラム。

☆エクセルのシート間で、セルのサイズ(セル範囲)に合わせて自由に画像の拡大・縮小コピーが行なえるVBAプログラムほか。「Hiro吉 Evoさん」より、記念すべき第1回のご質問を戴きましたので、次のとおり回答させて戴きます。- 質問1- エクセルに「画像」を貼り付けているのですが、VBAでその画像をコピーしたり、枠に合わせて拡大、縮小したりできるのでしょうか?- 回答1- 例3のVBAサンプルプログラムは、コピー元のシート名と画像No(名称)及びコピー先のシート名と貼付先のセル範囲を指定することで、貼り付けるセルのサイズに合わせて自由に画像の拡大・縮小コピーが行なえるというものです。 *** サンプルプログラムの使い方 *** 先ず、新規でエクセルを開き、VBA編集画面から"ThisWorkbook"オブジェクトを開いて、例3の↓から↑までのプログラムリストをコピー&ペーストで貼り付けます。 次に、"Sheet1"の画面に戻し、JPEG形式の名刺サイズ程度の画像を"Sheet1"の適当な場所へ貼り付けます。その際、画像No(名称)が「図 1」であることを確認して下さい。 最後に、マクロ名「ThisWorkbook.Sample_Prg」を実行すると、"Sheet2"の"C4:C5"のセル範囲に、"Sheet1"に貼り付けた画像が縮小コピーされているのが確認できます。- 質問2- 例えば、シートで商品台帳(写真付き)を作っていて、その商品(品番)を入力するだけで別のレイアウトの台帳に必要情報(写真含む)をコピーするとか…。- 回答2- シート間のセルのコピーは、例1などの方法で行なえますので、例3のサブプログラム(Mov_Picture)と併せると、写真付商品台帳のシート間コピーが可能になり、さらに例2の商品番号などの検索メソッドと併せることで、ご質問の「その商品(品番)を入力するだけで別のレイアウトの台帳に必要情報(写真含む)をコピーする」ことが実現できるかと思います。 以上、小生の拙い説明でお分かり戴けたかどうか気になるところですが、ご不明の点やお気付きの点がございましたら、可能な限り対応させて戴きますので、いつでも何なりとお声がけ下さい。この度はご質問を戴き、ありがとうございました。例1:シート間のセルのコピーWorksheets("Sheet2").Range("A11:C11").Value = _ Worksheets("Sheet1").Range("D22:F22").Value例2:商品番号などの検索方法'ShinNo = 検索する商品番号、LineNo = ヒットした行番号Columns("A:A").Select 'Aを検索LineNo=Mid(Selection.Find(What:=ShinNo,After:=ActiveCell,LookIn:=xlValues, _LookAt:=xlWhole,SearchOrder:=xlByRows,SearchDirection:=xlNext, _MatchCase:=False).Address, 4) 注:検索に該当がない場合エラーで停止しますので、適宜エラー処理が必要です。例3:シート間でセルのサイズに合わせて画像の拡大・縮小コピーを行う--------------------------------------------------------------↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable _Lib "user32.dll" _(ByVal wFormat As Long) As LongPrivate Const CF_BITMAP = 2Private Const CF_METAFILEPICT = 3Sub Sample_Prg()Dim cSheet As String 'コピー元のシート名の定義Dim cPicture As String 'コピー元の画像No(名称)の定義Dim pSheet As String 'コピー先のシート名の定義Dim pCell As String '貼付先のセル範囲の定義'***************** サンプル変数値の設定 ******************cSheet = "Sheet1" 'コピー元のシート名称cPicture = "図 1" 'コピー元の画像No(名称)pSheet = "Sheet2" 'コピー先のシート名称pCell = "C4:C5" '貼付先のセルの範囲'******************* 画像コピーの実行 ********************Call Mov_Picture (cSheet, cPicture, pSheet, pCell)End SubSub Mov_Picture(cSheet As String, cPicture As String, _pSheet As String, pCell As String)'' Sample Macro' 作成日 : 2007/5/9 作成者名 : ロートルPG'Dim MovCell As RangeDim MovLeft As DoubleDim MovTop As DoubleDim MovHeight As DoubleDim MovWidth As DoubleSet MovCell = Range(pCell)'*********** コピー元のシートから画像をコピー ************Sheets(cSheet).Shapes(cPicture).SelectSelection.Copy'*********** 目的のシート(セル範囲)へ画像を貼付け ********With MovCellMovLeft = .LeftMovTop = .TopMovHeight = .Cells(.Count).Offset(1).Top - .TopMovWidth = .Cells(.Count).Offset(, 1).Left - .LeftEnd WithSheets(pSheet).Pictures.PasteWith Sheets(pSheet).Pictures(Sheets(pSheet).Pictures. _Count).ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse.Parent.Visible = msoTrue.Left = MovLeft.Top = MovTop.Height = MovHeight.Width = MovWidthEnd WithEnd Sub↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑-------------------------------------------------------------

2007/05/09

コメント(6)

全12件 (12件中 1-12件目)

1