■Yamada's Article(6)ムンク『叫び』の設計と無意識

Copyright 1995-2007 Tadami Yamada. All rights reserved.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ムンクの『叫び』の設計と無意識

山田維史

“Edvard Munch's Plan and His Unconsciousness about‘Exclamation’” by Tadami Yamada

作品にその芸術家の実人生に照らした人間性の現われを探究することは、芸術美の鑑賞にとって必ずしも重要ではない。そのような探究が鑑賞者の感受性や想像力を限定してしまう場合もある。しかしまた、人間性の現われていない作品を、わざわざ鑑賞しようとも思わないだろう。

芸術家は自己露出を職業としているが、巧みな計算で自己防衛をし、如何なる世評にも耐えるすべを心得ている。それゆえ優れた作品は謎にみちている。そうした謎を芸術家は意識的に、そうでなければ無意識的に、作品に仕組んでいるのである。

ノルウェーの画家エドヴァルト・ムンク(1863―1944)は、「わたしの芸術は自己告白であった」と言い、「わたしの絵画は、わたしの日記である」と言った。仮借ない自己洞察に基づく心象を荒い筆捌きで定着した作品群は、現代人の生の深淵に横たわる不安の正鵠を射た表現と評価され、精神分析に極めて近い位置にある。その意味でも、ムンクの生涯を閲(けみ)することは重要であるが、すでに拙論『画家ムンクの去勢不安』に祖述したことでもあり、ここでは略す。ただ、ムンクが精神分裂病に罹患した数少ない画家の一人であることは、あらかじめ言っておかなければならない。ムンクの作品は、彼の実人生から完全に自立しているようであり----無論、それはゆるぎない事実である----しかし親離れすることができない子供のようでもある。ムンクが子離れすることができない親だったと言うべきか。だがそのような状態こそ、ムンクが望んだ自作との関係であったかもしれない。

本稿で私が考察するのは、私自身が一介の画家である観点に立って、『叫び』を例に、作者の原体験が作品に結実する過程をたどること、職業画家としての緻密な設計が、無意識とどのように折り合っているか(昇華)を明らかにすることである。一般のムンク絵画の愛好者のなかには、やはり精神分裂病に罹患したと言われるゴッホ(およそ九つの説がある)が、感情のほとばしりを画布に叩きつけたという伝説のように、ムンクもまた激情にまかせて筆をふるったと想像しているかもしれない。しかしそれは、ゴッホについての誤解と同じではないにしろ、まったくの誤解なのである。

『叫び』の原体験

ムンクは生れながらに病弱だった。子供時代はリューマチ熱に苦しんだ。それが両親の悩みの種であったが、その母親も結核に罹病した。当時、結核は死病であった。治療法もないまま、生命を燻り灰のようにのろのろ蝕みながら死に至らしめるのだったから、家庭内は陰気に澱んでいただろう。病床の母親は絶望をかかえ、息もたえだえに子供たちに愛をささやき、神の慈悲を願った。ムンクが5歳(1868)のクリスマス直後に、母親は亡くなった。そして14歳のときには2歳年上の姉も結核で死んだ。父親は医者だった。信仰が篤く、専制的で厳格だった。父は愛する妻子を徒に死なせてしまった腑甲斐無さを苛み、一層狂信的になった。ムンクによれば、子供を罰するときの激しさは、ほとんど狂気のようだった。後年ムンクは、〈病魔と狂気と死とが、私のゆりかごを見守っていた黒い天使の群であった。黒い天使の群は、わたしに一生つきまとっていた〉と書いた。

かくしてムンクは絶えざる恐怖のうちに生きた。彼の神経は常にひりひりしていた。恐怖は突然に襲ってきた。発作が起きると全身が麻痺して、道路を横断することもできなかったという。後に『叫び』として結実したある体験も、そのように突然の出来事だったらしい。

1891年11月、ムンクは画家のクリスチャン・スクレスヴィクと共にフランスに旅行した。そのとき彼は、いまだ構想というには曖昧な作品制作について友人に語った。スクレスヴィクは、ムンクの死の1年前に公刊した『美術家間での幾昼夜』に、次のように書いている。

〈ムンクは長い間、ある日没の憶い出を描きたいと思っていた。血のように赤い、いや、それは血糊だった。しかし、一人としてかれと同じように感じる人はいないだろう。みんな、雲のことを考えるだろうと、その恐怖にとらわれたときのことを悲しげに話すのだった。(略)「ムンクは不可能なことを追い求め、絶望を宗教としている」と私は思ったのだが、やはり、その絵を描くようにすすめた(1)〉

ここで特に注目することは、『叫び』のあの有名な血のような赤い空を、ムンクは、雲ではないと言ったということだ。作品の鑑賞者が〈それ〉を雲と考えることを心配した。その見方は、彼の体験とは全く違うのだということを。

ムンク自身のことばを聞こう。

〈ある夕暮れ、ある道を歩いていった----一方には町が横たわり、フィヨルドが下にあった。ぼくは疲れていて、気分が悪かった----ぼくは、立ち止まって、フィヨルドを眺めていた。太陽が沈んだ----雲が赤くなった----血のように、自然を貫く叫びのようなものを‘感じた’----叫びを‘聞いたように思った’(2)〉(‘’は山田)

ムンクは思い出や芸術的所感を数多く書き残している。特に自作について、同様のことを繰り返し書いた。身辺に屑籠を置かず、屑籠に捨てるかわりにトランクの中に放り込んでいた。『叫び』の原体験に関する1895年12月1日付けの別な記述には、このとき友達が一緒だったとある。〈友だち等は立ち去り、一人になって、不安におののきながら、ぼくは自然の雄大な叫びを把握したのだった(3)〉と。

これらの文章から、われわれはある程度、ムンクの体験の現場を想像することができる。

この出来事はエケベルグソーセンに旅行したときのもので、二人の友人と一緒だった。彼は体調がすぐれず、疲労し、歩くのも億劫になって、フィヨルドに臨んだ小道の柵によりかかる。心細く不安だった。友人は語らいながら彼を置いて遠ざかり、彼はいやがうえにも孤独になる。折しも夕暮れ、北欧特有の焔のような太陽が沈み、空を真紅に染めあげる。その途端だった。ムンクの意識は現実と幻覚の境界で引き裂かれたのだ。空が巨大な傷口をあけて、どくどくと血をあふれさせる。フィヨルドの青黒い深淵は絶対無(死)の口腔と化し、彼を引きずりこむ。殷々とこだます自然の叫び。彼の恐怖は頂点に達し、不安が彼の内部で叫び声をあげる。二つの巨大な叫びは捩れあい、うねり、その震動は一切の形象を解体してしまう。

伝えられるところによれば、ムンクはある種の風景に意識を喪失することがあった。山岳はことに嫌った。彼が好む風景は広い海の眺望だった。作品にも海辺が描かれる。ムンクはノルウェーの風景を嫌ったわけではなく、むしろその美しさを称えた。しかしフィヨルドが描かれた場合、ユング派の分析によれば、それは不安・恐怖の象徴であった。閉塞恐怖症あるいは高所恐怖症に伴う窒息感・墜落感と同じ意義である。

ところで、公表されているにもかかわらず、かつてこの出来事と直接的に関連づけて論じられたことがないと思われるムンク自身の記述がある。それは十数年前のまだ子供だった頃の思い出である。

〈クリスマスの夜、13歳のわたしは寝ている。血が口から流れ出す----病熱が血管の中で猛り狂う----不安がわたしの内部で叫び声をあげる。さあ、次の瞬間にお前は審判の席に立ち、永遠の罰を宣告されるのだ(4)〉

ここに書かれている出来事は、病熱による悪夢であろうか。それとも幻覚であろうか。

この時期、姉はすでに結核に感染してい、病床にあったと推測できる。姉は翌年11月に死亡する。母と同じ病の姉の死を、ムンクははっきり予感していただろう。母が死んだのはクリスマスから4日後のことだった。5歳になったばかりのムンクだったが、家族全員がそろった最後のクリスマスと、その直後の悲嘆を深く脳裡に刻みつけたことだろう。おそらく母親は何度も喀血したに違いない。口からあふれでる血。ムンクは病熱にうなされながら、大好きな姉を思い、自分も死ぬと思っていたのではなかったか。不安が内部で叫び声をあげたとき、彼は自分をあの狂信的な父親と同化させる! ----死んでゆくのはムンク自身なのに、それを神意にかなわぬ自らの非力として罰するのだ。彼の意識はこの瞬間に分裂していると言うのは速断にすぎるとしても、その徴候として指摘することは可能かもしれない。そして私は、この13歳のクリスマスの夜の出来事を、『叫び』との関連で、原体験のさらに奥に潜んでいる体験と考えるのである。

思索と模索

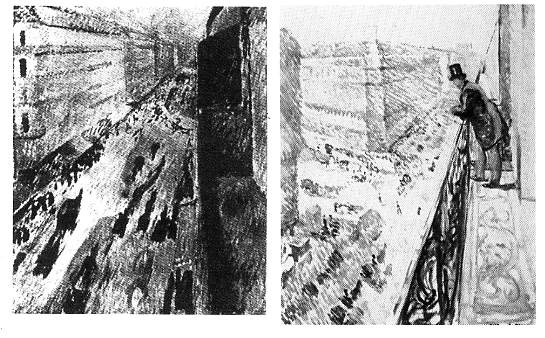

友人に問題の体験を語った1891年11月の旅行に先んじて、ムンクは前年11月から年を越し5月にかけてもフランスに長期滞在している。そのときのパリ滞在中に、実は、『叫び』の構図と大変よく似た構図の油彩画『リヴォリ街』(図1)と『ラファイエット街』(図2)とが制作された。

『ラファイエット街』は、フロックコートにシルクハットの人物が、バルコニーの柵によりかかって、街路のにぎわいを見おろしている。バルコニーの柵は、『叫び』とは左右逆ながら、奥ゆきに向って鋭く深く収斂している。

(図1)リヴォリ街、油彩 (図2)ラファイエット街、油彩

ムンクは、明るい外光と都会の殷賑(いんしん)をスピード感あふれる軽快な点描で、そして筆法を変えてバルコニーと人物を描いている。彼の絵ごころを誘ったのは、下界の情景に不思議なアクセントをつけているバルコニーの柵の影であったかもしれない。来るべきアールヌーボー風な植物の渦巻く模様は、彼の感受性にとって、自国のウルネス教会のあの有名な古代編紐模様に通じるものだっただろう。

ムンク研究家のR・ヘラーは、慎重な態度で、ムンクの『ラファイエット街』とギュスターヴ・カイユボット(1848―94)の『バルコニーの男』(1880)とを比較している(図3)。ヘラーは、ムンクがカイユボットの作品を見た可能性を否定も肯定もしないが、左右を逆転した正確な複写であると言う。ただし独自性を模索していたムンクは、心のどこかで印象主義にあきたらず、彼一流のおおげさな遠近法を使っているのだ、と。

ムンクが印象主義をすでに保守的と思っていたことはまちがいない。しかし私の考えでは、彼が『ラファイエット街』で試みたことは、ヘラーの推測をずっと上回っている。『リヴォリ街』の存在がそれを物語る。

『リヴォリ街』は、『ラファイエット街』から人物像を除けば、ほとんど同じ構図と言ってよい。この二作品はいずれも1891年の作品であるが、どちらが先に描かれたのか、ほとんどの出版物は明示していない。多くは、『リヴォリ街』を後作であると見なしているふしが窺える。というのは、画面は点描法で統一され、そこに醸されたスピード感は『ラファイエット街』より一層めざましく、現代的な感じがするからである。

しかし、私の考えは逆である。先に描いた『リヴォリ街』であったが、ムンクはそれがただ目に映った風景の印象主義的な引き写しにすぎないと思った。1年半前、父の死にショックを受けた彼は、「もうこれからは、息づき、感じ、苦しみ、愛する、生き生きとした人間を描くのだ」と、自らに宣言したばかりだった。『リヴォリ街』には彼の内なる魂のふるえが存在していなかった。その不在の克服を意図して『ラファイエット街』が制作されたと断言することはできないが、二つの技法の混在は単に技法上の問題ではない。ムンクはそれによって、〈めまい〉の感覚を表現しているのである。彼は、自らをモデルとする人物の足許を、不安定な点描で処理することはできなかったのだ。筆法を変えたことで画面に明瞭な対比が生まれた。街路の光景は空気遠近法的な効果を得たばかりでなく、めまいの中で見る幻覚的な光景となった。すなわち、風景が象徴の手助けをかりずにそっくりそのまま心象に変化しているのである。

『ラファイエット街』は、ムンクの作品群のなかでさほど高い評価を得ていないが、私は『叫び』との関連において、その構図の相似もさることながら、彼の精神上の問題----高所恐怖症の具体的な表現を指摘するのである。

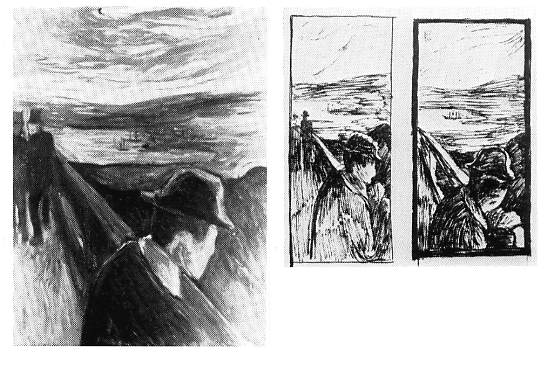

さて、ムンクは例の恐怖の憶い出をはっきり意識して、その形象を模索しはじめる。1891年のうちに最初の素描ができる(図4)。濃い赤が空をいろどる。色彩はこの一色だけ。右の余白に憶い出を書きつけている。

(図3)カイユボット作『バルコニーの男』 (図4)絶望素描、木炭

この備忘録のような素描をもとに、同年、油彩作品『絶望』(図5)が生まれた。ムンク自身が、『叫び』に至る最初の作品であると言っているとおり、『叫び』の要素はすべて出揃い、構図も確定した。フィヨルドを臨む小道は左上方に鋭く収斂し、二人の友人は語りあいながら遠ざかって行く。遥かな湾内に二艘の帆船。うねるような空。そして山高帽の男が、蒼褪めた顔色をして柵に身を寄せている。しかし、画風はいわゆるムンク的というより、むしろ印象派に近い。しかも記憶を場面として描きとめたにすぎないのだった。

次のデッサンは、表現を追求する真摯さとともに、心の出来事を画中の人物に再現させることのムンクの苦慮を窺わせるものだ(図6)。左側には油彩の『絶望』が複写されている。右側にはそれを修正した構想が素描されている。縁取りの線の太さの相違が新旧を示す。

(図5)『絶望』油彩 (図6)『絶望』による新旧素描

ムンクはまるで俳優に指示する演出家のように、画中の男の顔をよじって斜向きにさせている。これは注目すべき変化であろう。なぜなら、記憶にある事実表現より、心の動揺の表現に比重が移っているからである。男の顔の右半分に深い陰影を入れているが、たぶん、目の表情が意にそぐわなかったのである。表情が出過ぎたのかもしれない。そのことは、左目がいささか奇妙な手の入れ方をしていることによって推測されるのである。

この『絶望』の修正素描で生じた問題を、ムンクは別な作品、『カール・ヨハン通りの夕暮れ』(1892)の制作過程で、解決の緒を発見したと思われる。

『カール・ヨハン通りの夕暮れ』はやがて『不安』に発展する作品であるが、本稿で詳述する余裕がない。『叫び』との関連のみを見ておく。

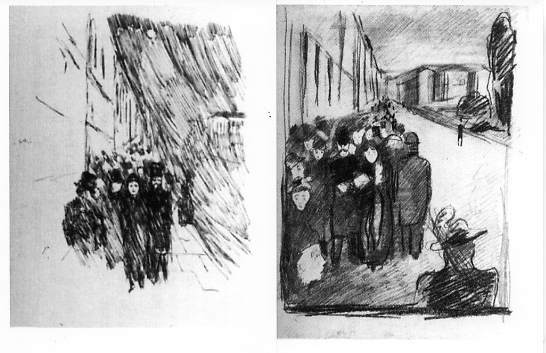

この油彩画は、1889年の何ともないスケッチがもとになっている(図7)。3年後の素描(図8)で、群集と離れたところに、ぽつりと男の姿が登場し、パースペクティヴが強調される。そして油彩画に至って、様相は一変するのである(図9)。正面向きの群集の表情は仮面のように異常にこわばり、後姿の男は強調されて黒い影のように表われるのである。われわれはこの作品において、うつろな目の人物像の正面性を確認し、さらにそれと正反対に背を向ける人物像とが作り出す画面の緊張感を確認することで、いよいよ『叫び』への到達を予感するのである。

(図7) (図8)

(図9)

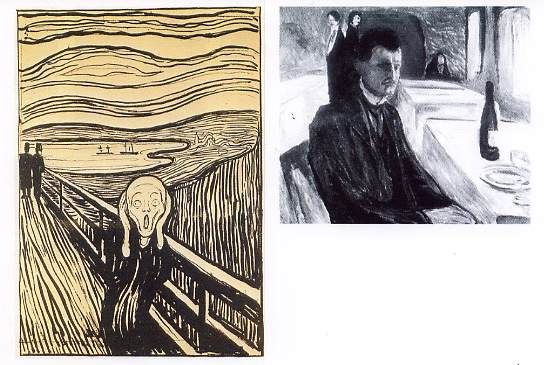

『叫び』の成立

1893年のある日、ムンクは一瞬のひらめきとともにミューズの降臨を仰いだに違いない。2年間に亘る思索と模索のすえ、『叫び』が誕生するのである(図10)。彼はこの日の完成を予想していなかったかもしれない。われわれが良く知っている『叫び』は、厚紙にテンペラとパステルで描かれている。テンペラは、卵黄に冷水を加え、撹拌して乳状にしておき、別に顔料を水で溶いてからこれらを混ぜて使う。卵白を少量加えると画面に艶がでる。特有の技術が必要であるが、グワッシュの延長線上にあると考えれば油彩より手軽で、なにより乾燥が早い。しかしムンクの常道的な画材扱いからすると、テンペラはともかく、本画に厚紙を使用していることがやや特異である。この点に解釈を与えた説を私は知らないが、ムンクが習作のつもりで仕事にとりかかった可能性がある。

(図10) (図11)

さて、『叫び』の表現を見てみよう。

主要人物以外の背景の構図は『絶望』と同じである。しかし描写性は希薄で、むしろ奥ゆきのない色面となっている。しかしその色面はテンペラの塗り重ねによって密度をもっている。平板な色面に小道の柵が鋭く突きささって行き、画面に〈きしみ〉が生ずる。空の赤い〈焔の舌〉(ムンクの表現)は一層大胆に、筆の走りにためらいはない。わずかにのぞくサファイヤブルーが効果的に、赤の命をいやがうえにも強烈に印象づける。つまりこの二色は、色環において反対色の関係にあり、ぎらぎらした感じを視覚に訴えるのである。焔の舌は海上や欄干や、路上にも照り返っている。フィヨルドは小道の下に絶壁となって落ち込む。フィヨルドを形づくる紫紺の上に、それより明るいが色彩的にはいささか不安定な紫色が走りまわる。骸骨じみた顔の主人公に、もはや肉の重さはない。目も鼻も、悲鳴をあげる口も、ただうつろな穴のようだ。ムンク自身がモデルであると言うより、人格も性別も失った誰と名指すことのできない、恐怖そのものの擬人化である。恐怖の圧倒的迫力によって一切の物象は解体しはじめているのである。ムンクは絵の上端の赤いうねりのなかに鉛筆で、〈狂人にしか描けるはずがない〉と書きこんだ。

『叫び』が習作として開始されたのではないかと私が推測するのは、この書きこみも一つの理由となっている。2年間に亘る模索のすえに、飽和点に達した風船が突然破裂するように、過去の技法やそこにまといつく観念を打破して、思わぬ地平をのぞんだ驚き。芸術家は常にそれを希求しているが、ミューズは容易に頬笑みはしないものだ。ムンクの感動が伝わってくる。

だがこの書きこみは別な事態をも語っているのではあるまいか。すなわち彼は、あの夕暮れの散歩での経験を、本当に狂気と認識していたかもしれない。少なくとも、いわばその瀬戸際まで行ったと。彼がこの原体験に執着したのは、その認識があったからかもしれない。自分の家系には狂気が潜んでいると考えていたのだったから。彼はそのことにおびえていた。ムンクが生涯をかけて描きつづけたのは、自分の精神をおびやかすものへの呪いだった。

しかし、彼は激しい感情に流されて、画家としての抑制を喪失しているのではない。主人公の心理的形象を画面上で客観的に保証しているのは、主人公が〈感じた〉----〈聞いたように思う〉(ムンクのことば)自然の叫びに、まったく気づかずにいる二人の男の存在である。二人の男が何も気づかなかったというのは事実であり、ムンクの妄想ではない。この人物たちはムンクの妄想が生んだ存在ではないのである。

ところで『叫び』の主人公について、ある評者は何の疑念もなく少年であると言い、また女性であると思っている人もいる(トーマス・M・メッサーやマルセル・ブリヨン)。この見解について、私自身がたったいま「性別を失った」と書いたばかりなので、私見を述べておく。

私は拙論『画家ムンクの去勢不安』で、ムンクの恋愛パターンからエディプス葛藤(ラカンが言う家族内三角関係)を指摘し、また去勢不安を指摘した。ユング派のC・W・ディグビーは、ムンクのアニマの上に死んだ母親との満たされない絆が反影してい、彼の女性憎悪を禁止と欲望とのジレンマの表現と見なす。私はこれを肯定しつつ、彼の自我をおびやかす恐怖の根源に、脱男性化に対する無意識の戦いがあったのではないかと推測するのである。前出した13歳のクリスマスの夜の悪夢(幻覚?)に、私は、ムンクの最も早い時期の意識の分裂の徴候を見る。このことは前に書いた。あの断簡の言外には、ムンク少年の未成熟な自我が母親や姉や父親にめまぐるしく投射されたあげく、ついに自己喪失(死)の圧倒的イメージにのみこまれる恐怖の絶叫がこだましているのである。病気の不安感が彼の自我を曖昧にしてしまうのである。彼の自我が母や姉に同化すると、たちまち父に同化した自我が母や姉に同化した自我を死に至らしめるべく現れ、死が完遂するや(母や姉から自我が引きはがされると)それに対する罰を受けるのである。

ムンクは、性交は男の精気を吸い取り、死に至らしめると考えていた。実は、ムンクの一番下の妹は、母親が死んだとき、まだ生後数カ月の赤ん坊だった。彼女は母親の病気がほんの短い小康を得たときに生まれたのであった。ムンクはこの事実をどのように受けとめていたのだろう。父親が妻子を死なせてしまったことを終生悔んだように、ムンクも別な意味で、母を死なせたのは父だと思ってはいなかっただろうか。興味深いことは、ムンクは病弱の弟の結婚に反対で、弟が新婚6ヵ月後に死亡したとき、自分の認識の正しさを確認したのだった。私は、彼の無意識には「病気=無力感=脱男性化(母・姉との同一視)=死)という構図が摺り込まれていたのではないかと思うのである。

私はこの前提によって、『叫び』の原体験はその無意識の構図の反復再現であり、ムンクは無意識の脱男性化を経験したのであると推論する。そしておそらく彼はその経験を認めたくなかったのである。それは『叫び』の芸術的成果とは別な意識である。

彼は『叫び』を1894年10月の展覧会に出品した。その前に一つのヴァリエーションが制作された。再び『絶望』(図11)と題された作品の中で、ムンクは主人公の表現を『叫び』以前の状態に戻すのである。いや、正確には、以前の人物は明らかな成人像であるが、このたびは坊や坊やしてい、ムンクの実年齢よりずっと若く、むしろ可愛らしいのである。この人物像には、『別離』(1893)や『黄色いボート』(1891-2)に登場する様式化されたムンクの自画像との共通性が認められる。

この『絶望』の制作はムンクにとって如何なる必然性があったのだろうか。芸術成果に関しては、『叫び』より一歩も二歩も後退した感がある。凡庸である。しかしムンクは、『叫び』の人物表現と自己の理想概念とのあまりな齟齬を感じたのではなかったか。無論、その齟齬は人物像の外観上の問題ではない。自己の理想概念として認めたくなかった脱男性化が、『叫び』の人物像に露呈してしまっていたのである。彼はどうしてもその自己像を修正したかったのである。自己愛(ナルシシズム)の力は芸術美に屈服を強制した。『絶望』の制作はムンクにとって、自我の統合の喪失から回復するために、あるいは回復を確認するために、なさねばならぬ仕事だったのである。

ムンクの幻聴に関して

ムンク芸術に関する精神医学界からのアプローチは、日本において特にめざましいのではあるまいか。宮本忠雄氏・徳田良仁氏の研究は、今後ムンク論の避けて通れぬものであろう。中野久夫氏の、ムンクの足の描写の不安定感に関する指摘は、画家である私にとっては大変示唆に富むものである。

さてこの項で私は、ムンクが聞いた「叫び」に関連して、彼の聴覚について考察する。

ドイツの精神病理学者W・ウィンクラーは、クレッチマーの分裂気質・躁鬱気質の学説に基づいてムンクの絵画を検証し、その妄想型分裂病の主症状である被害・追跡妄想は、1904年に発現したと指摘した。これに対し宮本忠雄氏は、疑わしい徴候はそれより10年早く、ちょうど『叫び』が制作された前後に遡ってみいだされるとした。特に1895年の石版『叫び』(図12)に注目し、例の原体験を幻聴体験と推断している。〈ここには、ひとりの男に肉迫する圧倒的な「声」の世界が迫真的に描き出されており、むろんこれがムンク自身の体験した幻聴そのものの表現であるとは速断できないにせよ、少なくともここに描かれている世界が彼の“幻聴的意識”によって捉えられたものであることは承認されてよい(5)〉と。

石版『叫び』は、前項で言及した『絶望』のほぼ1年後に制作された。『絶望』ができあがってみると、ムンクはおそらく、前作『叫び』の芸術成果が画期的であることを自認せざるを得なかっただろう。友人のプシェフスキーさえ、自分の小説『海に落つ』(1894)に、さっそく『叫び』の情景を引用したのだった。ムンクはしかし、石版をつくるにあたって、たんに前作を模写したのではない。聴覚的な概念に標準を合わせ、主人公の実体が風景に溶解してゆくさまを、空のうねりの陰画として表現しているのである。そして彼はドイツ語で「叫び」という題名を刷り込み、そのうち幾枚かの左下隅に〈私は自然を貫く偉大な叫びを感じた〉ということばを書き込んだ。聞いたとは言っていない。〈感じた〉と言っていることに注意する。

〈わたしは標的を狙うのです。当るとなると正鵠を射るのですよ〉とムンク自身が言っている。それにしても一つの主題に対峙してムンクの芸術的追求の持続するエネルギーは、まことに驚嘆にあたいする。

(図12) (図13)

ところで問題の幻聴体験であるが、まるで日記を書くように体験を作品化したにもかかわらず、幻聴体験と明示しえる作品は実のところ他にない。1908年から翌年にかけてムンクは精神病の治療のため8ヵ月入院生活をした。そのとき治療の一環として物語を書くことを慫慂された。彼は人類最後の男女の生と死の悲観的な物語『アルファとオメガ』を書き、リトグラフのシリーズに仕立てた。その一節は『叫び』の原体験をそっくりなぞってい、この部分の挿画は、裸体の男性アルファが波打際で耳をおおている図である。他の作品では、『死んだ母と子』(1887-9)に耳をおおう子供が描かれている。『ワインのある自画像』は前2作より一層興味深い(図13)。この作品を少し詳しく述べてみよう。

人気(ひとけ)のないレストランの情景である。二列のテーブルが画面中央に向って収束し、その間にムンクが半身をこちら側によじって腰をかけている。部屋の奥、テーブルの向う端に一人の不気味な女客が坐っている。他に客はいず、ムンクの背後に、二人の給仕人が互いに背を向けあって立っている。その給仕のうしろ、ムンクの頭部を囲むように、赤い色が塗られている。それは何かの実体を描写しているのではない。あえて言えばただの色面である。が、彼の精神が容易ならぬ状態に陥っていることを暗示している。

この作品が制作された1906年は、彼の精神病が顕在化する時期(宮本説)に当る。この構図は、非常に大まかに言って、『叫び』の構図と近似関係にある。しかし、『ワインのある自画像』におけるムンクの構図設計は一層緻密になっている。主目的は、鑑賞者の視線が画面をさまよったすえに、ムンクの右耳に注がれるようにすることだったろう。主要な導線はパースペクティヴを強調するテーブルの線である。その線の流れをムンクの顔の位置でぴたりと止め、女客の坐る一端を水平に鋭くきわだたせる。この水平線はムンクの顔の大変微妙な位置にぶつかる。それ以外に適する位置があろうと思えぬみごとさである。問題の右耳の真うしろに給仕人は立つ。それが鑑賞者の興味をかきたてる。その給仕人の立姿の造形的塊(マス)は、ワインの瓶にこだましている。またムンクの右腕の弧線は、テーブルの上の皿の縁の弧線とひびきあう。この同心円を描く波紋のような柔らかい曲線は、画面が硬直し凡庸な平板さに陥る危険をふせいでいるのである。そればかりか、ワイン瓶に注がれた鑑賞者の視線を皿に下ろし、右腕を逆にたどって、肩口から右耳に移動してゆく導きをしているのである。

また、並べてみるとわかるのだが、この作品と『叫び』の構図はじつによく似ている。奇怪な女客を『叫び』においてムンクを脅かした得体のしれない恐怖と同定すれば、二人の給仕人の配置といい全く『叫び』そのものの構図である。

さて、『ワインのある自画像』の構図上の導線は、ムンクの右耳に収斂していることは明らかだ。この作品をもって、『叫び』と同じ聴覚体験を示唆することはできないが、女客の挙止や給仕人の言動の耳をそばだて、不安妄想にとりつかれていると推測することは可能であろう。島崎敏樹氏は相貌学の観点から、不安神経症や分裂病や鬱病に見られる不安の表情は、〈恐れと苦痛のいりまじった表情(口角が外下方にひかれ、頬が下がり、眉が八の字を作る)と視線が固定しないのが特徴である〉と言う。『ワインのある自画像』はまさにその特徴をそなえている。ムンクは自我の危機に臨み、その防衛機制として、客が引いて手持無沙汰な給仕人のいるレストラン----と正常な人ならそのように言うであろう〈見解〉を、歪めるのである。すなわち、女客は忌わしい悪事を仕掛けるために居坐っているのであり、給仕人はわざとらしく背中合わせになってその互いの肩越しに、俺の心を見すかしたような噂をささやいているのだと。俺をのっぴきならないところに追いつめ、迫害するのだと。俺にはやつらの話が〈聞こえる〉ぞ!

ムンクの妄想的な聴覚異常は、過度な飲酒によって誘発されたかもしれない。さらに私は、ムンクは左耳に障害を持っていたのではないかと疑っている。軽度の難聴だったかもしれないと。

彼が描いた数多くの自画像を検証すると、右耳を手前に向けているものが圧倒的に多い。鏡像を写したという当然の可能性を考慮し、また他の画家達の自画像と比較しても、その睥睨(へいげい)的な態度は特徴的である。右耳をそばだてるためではないだろうか。睥睨的な印象は両耳を見せている自画像にもあるが、こうした作品は、右側に光が当っている場合が多いのである。幼少時代からの持病であった重いリューマチ熱は、難聴の原因となることはないだろうか。残念ながら私はその問いにこたえらえない。自画像の印象からの推理で、速断はできないが、ムンクの幻聴体験は右耳の聴覚異常に対する保障という側面が考えられるかもしれない。(註1)

結びにかえて

ひどく傷つきたすいが、意志強固。明朗快闊の反面に、暴力事件で警察に逮捕されたりする暗部がのぞく。人混みを恐れ、まともに人と対面できないのに世故にたけた一面もある。スキャンダルを宣伝に役立つと考えたりもする。ムンクは、生前に親しく接した人々にとっても、謎の多い人間であったようだ。トーマス・M・メッサーは、〈死後四半世紀以上たっても、ムンクの個性はなお曖昧なままであり、われわれの時代の強力な探索技術に抗して、進んで語る者よりも、もっと知っていると思われる者に、確かな沈黙を押しつける(6)〉と書いている。

しかし彼も時代の子であった。自己告白的な作品に託した時代の価値の全否定という意義は、当時の北欧一帯を席巻した偽善的ブルジョワ道徳に対する攻撃的思想として理解できる。それゆえ、フロイトの精神分析治療が、治療であるからには旧来の道徳への帰属を意味せざるをえないように、ムンクの人間表現の現代性にも宿命的な限界があるのである。

ムンク芸術の評価として冠せられて来た「現代性」、あるいは「現代人の不安」という名辞は、今日では「現代性」の意義が変質していると言わなければならない。現代美術の領域に限っても(実は限定しえなくなっているのであるが)、その前衛はジェンダーを超えた個の解放をグローバルに目指しているのである。すなわち個のアイデンティティに関わるすべての制度的な思想を根底から見直し、変革を目指して、告発と啓蒙をともなって建設的に戦われているのだ。それはニヒリズムに陥る自己愛(ナルシシズム)の悪を克服して現われてきた動向である。あるいは自己愛の悪が克服されなければ完全には実現しえない、少なくとも芸術家にとってはかなり極地に立った主張である。場合によっては芸術の破棄を宣言しなければならないからである。その点では、矛盾するようだが、実のところ現代美術に輝くヴィジョンは全然ないと言える。しかもわれわれ現代人は、ムンクのように個人的に死をおびえて生きるわけにはいかない。大量の死を見据え、個人の場合は確実に宣告された死を見据えて生なければならないのだ。目をそらすことは許されないのである。子供たちは、ムンクの『叫び』から引っぱり出した主人公を、風船人形に仕立てて、いささかの親しみとからかいの気持を込め、ぶん殴ってあっけらかんと笑うのである(註2)。

(註1)論文発表後に知ったのであるが、ムンクは1930年に左目に眼底出血を起し、その後、弱視になっていたらしい。もしそれが事実ならば、見えにくい左目のかわりに右目を向けていた可能性がある。私としては難聴の可能性も捨てきれないが、いまはこの二つをここに示しておく。

(註2)この論文を執筆した1995年当時、『叫び』の主人公の大きな風船人形が販売されていた。

引用文献

(1)―(4) ラグナ・スタング『エドワルド・ムンク』稲富正彦訳、講談社。

(5) 宮本忠雄「幻覚と創造性」『幻覚の基礎と臨床』高橋・宮本・宮坂編、医学書院。

(6) T・M・メッサー『ムンク』匠秀夫訳、美術出版社。

参考文献

(一) R・ヘラー『ムンク 叫び』佐藤節子訳、みすず書房。

(二) 三木宮彦『ムンクの時代』東海大学出版会。

(三) J・P・ホーディン『エドヴァルド・ムンク』湊典子訳、PARCO出版。

(四) 宮本忠雄『人間的異常の考察』筑摩書房。

(五) 中野久夫『現代芸術の光と影』時事通信社。

(六) 徳田良仁『芸術の人間学』美術出版社。

(七) 『ムンク展』図録、東京国立近代美術館。

(八) 『ムンク展』図録、出光美術館。

(九) M・ブリヨン『幻想芸術』坂崎乙郎訳、紀伊國屋書店。

---------------------------------------------

季刊『AZ』34号収載、新人物往来社、1995年刊

禁無断転載 著作権は山田維史に帰属します。

© Rakuten Group, Inc.