2006年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

誠意

誠意の積み重ねによって不動の信用が築かれていきます。その信用とは「相手の人の貴重なものを自分がいただいていくための土台となるものだと思います。かけがいのない「貴重なもの」を相手に託す人の立場から見れば、相手が本当に信頼できる人間かどうか、がそれを行う場合の最も大切な要因です。その為に、相手を慎重に観察して、その姿を多くの面から評価し確かな手ごたいを掴むまでは容易に気を許そうとしないのは当然のことかもしれません。自分に他人からの信用を得るだけの内容も実績もないのに、それを偽って精一杯振舞ってみても、そんなごまかしが長く通用するはずはなく、いつのまにか誰にも相手にしなくなってしまうものです。自分の誠実な心を自分の生き方の一つ一つにしみこませ、築き上げたものを、相手に見ていただいて、納得してもらう事が大切なのであります。信用に値する生き方とは、常に心と行いが一体で、その人そのものの持ち味が滲み出ている状態が、素晴らしいものだと思います

Sep 30, 2006

コメント(2)

-

睡眠障害

夜良く眠れないなどの睡眠障害に悩まされている人が相当数に及ぶことが、厚生省の研究班のアンケート調査で明らかになりました。この中で、過去に睡眠で困ったことのある日とは35%現在睡眠で問題のある人は20%一ヶ月以上眠れない夜が続いている人は12%眠るために睡眠薬や精神安定剤を服用している人は8%日中に強い眠気を感じている人は6%実際に昼間眠り込んでしまう人は0.7%で日中の眠気は、事故や作業ミスにつながる危険性が高いと研究班では分析しています。日本も24時間活動を続ける夜型社会になり、多くの人が睡眠を犠牲にしている実態が良く表れています。もし睡眠障害にかかったら、安易に薬にたよらず、医療機関などに相談し、早めの診断.治療を心がけたいものです。

Sep 29, 2006

コメント(1)

-

無神経

かって鈴木健二氏の「気配りのすすめ」がベストセラーになったことがありました。さて、そのころに比べますと、世の中もずいぶん変わってきましたが、現代人の気配りはどうでしょうか。鈴木さんの思いとは裏腹に、自分自身の行為が周囲の人々の迷惑になっていることにもきずかない、鈍感な人達が増えているのではないでしようか。相手が避けるのが当然とばかりにぶつかってくる直進人間。自分の部屋と電車の中との区別もつかず、大声を上げたりアイポットなどの音量をめ一杯上げる騒音人間。最近では恥じらいのかけらもない光景にこちらの方が赤面してしまう、TV、ドラマもどきのイチャイチャ族まで出現してきました。暗く世知辛い不況時代のいまこそ周囲の人々への温かい心配りが必要とされていると思います。

Sep 28, 2006

コメント(2)

-

短期は損気

一度短期を起こしたために、今までの努力が見ずに泡になるということはよくあることです。腹を立てると人相も、頭の働きも悪くなります。あまり感情の起伏が激しいと、頭が重くなったり、歯が痛くなったり、おなかを壊したりという身体的な症状となって表れる場合もあります。物を壊したり、怪我をするのも腹を立てて、乱暴な行動をとった時に多いそうです。だからといって、ただ我慢すればいいということではありません。表面上こらえていて、腹の中で怒っていたら同じことでしょう。まず、相手の言い分に耳を傾けて、その上で相手が間違っていれば、それを指摘すればいいのです。昔から大人物は、腹を立てません。悪口を言う人には言わせておく。我を張る人には張らせておく。自分が正しい行ないをしていれば、いずれは理解されるものです。すぐ感情的にならず、冷静に物事を見る余裕を持ちたいものです。

Sep 27, 2006

コメント(2)

-

先入観

先入観という言葉があります。あらかじめ作り上げられている固定的な観念が、思考を拘束するような場合をいいます。あのひとは(あんな人だ、こんな性格の人だ、以前にこんなだらしないことがあった....)などと決め付けてしまつていることがないでしょうか。こちらにそんな固定観念があると、それによって、相手を信じられなかったり、人間関係がぎくしゃくするようなことがあります。それが職場や社会生活を暗くしたり活気のないものにしていることが少なくありません。また家庭や友人、知人、親戚、近所の人たちに対してはいかがでしょうか。人間関係以外の点でも、固定観念にこり固まって居る事はないでしょうか。移り変わりの激しい社会では、固定観念にとらわれていると、時代に取り残されそうですね。

Sep 26, 2006

コメント(3)

-

最澄の言葉

日本の天台宗の始祖最澄の言葉に「一隅を照らす(人)、これ国宝なり」という言葉があります。これを職場に置き換えれば、どのような仕事、どのような立場であっても、自分の仕事を誠実に灯をともすように守り貫きとうす人こそ、会社の宝であるということになるでしょう。私たちも目立たない小さな仕事だからといって、手を抜くことなく全力でやり通して、会社の宝となりたいものです。

Sep 25, 2006

コメント(1)

-

歳月人を待たず

今日久しぶりに午前中から熊本から宗家出席のもと昇殿昇格審査会に出席して先ほど帰宅したところです。盛年重ねて来らず 一日再びあしたなり難し時に及んで当に勉励すべし 歳月は人を待たずこれは、今から約1600年前に活躍した中国の詩人陶 淵明の詩です。詩の内容は、人生のはかなさ、時の大切さをうたったものですが、今もって多くの人々に共感を与えています。この詩を吟じた人が居て、思い出したところです。日頃私たちは(人生は長い、まだまだ時間があるから大丈夫だ)などと心に隙を持った生き方をしていますが、陶 淵明は「元気なときは二度とやってこない。だから必要な時期に努力しておくことですよ。決して油断などしておられない。月日は早く過ぎ去っていくものだ」と警告しています。若いときほど、時はゆるやかに流れるように感じますが、もとより差異などはありません。安穏と暮らしていると、取り返しの付かなくなるのが人生です。今日という日を、今というときを、懸命に生き抜いて、最高の人生を送りたいのですが、なかなかうまくいきませんね。

Sep 24, 2006

コメント(1)

-

つき

私たちが、日常生活の中でよく耳にする言葉に「ついている」とか「ついてない」というものがあります。先日も私が良く行く喫茶店で、きょうは「ついていたよ」思いどうりの契約が取れたし、部長には褒められるし。。。」などと話していました。確かに、自らを含めて周囲の人たちも注意してみると、ついている人とついていない人がいますよね。さらにこの人たちを深く観察すると、それぞれいくつかの共通する性格があることに、気ずかされます。船井総研の船井社長は「このつく特性を多く持っている人ほど、人相が良く、明るく、しかも温かいのである。ついでに言えば、つかない人は、つく人の裏返しの特性を多く持っている人といえる」と述べています。つきというのは、一見偶然のようにうけとられがちですが、じつはその人の性格によるところが大きいのです。どんな仕事にも明るく対処し、他人には明るく接することがつきを呼ぶ秘訣ではないでしょうか。

Sep 23, 2006

コメント(3)

-

秋分の日

明日は秋分の日。24節気の一つで、春分とともに昼と夜の長さが同じ日です。昔から春分.秋分は夏至.冬至とともに太陽暦法の基本とされてきました。どんな民族でも、自然環境のなかで共同生活をしていくために、自然のリズムと結びついた暦をもっています。はじめは、月の満ち欠けを目安とした暦、すなわち太陰暦が広く使われ、現在でもイスラム教徒はこれに従っています。春夏秋冬の季節は太陽によって決まり、季節の循環はことに農耕生活に関係が深いので、月の満ち欠けを主としながら、それに太陽の運行を合わせ考えた太陰太陽暦が生まれたのです。これは、日本では旧暦といっているものです。現在の日本では、明治5年に発布された太陽暦がつかわれています。季節感が薄れつつある今日、私たちはともすると自然への感謝も忘れがちです。自然とともに生きる人間が発明した生活の知恵である暦に関心を持つことで、自然とのふれあいを大切にしたいものです。

Sep 22, 2006

コメント(2)

-

急ぎ屋さん

特別時間に追われているわけでないのに、ついつい慌ててしまうことが、案外あるものです。先日でしたか、車を運転していて、信号の変わり目に停車せずに、スピードをおとさず走りぬけ、そのいきおいで次の信号も黄色から赤にかわりめを、走り抜けたまではよかったのですが、白バイに停止を求められ、信号無視ということで、問答無用に切符を切られました。もちろん、どうしても急がなければならない時も当然ありますがいわゆる急ぎやといわれても、仕方ないわたしも、特にイライラ,セカセカしてたわけでもないのに、タイミングも悪かったのかな、反省です。急ぎやさんの中には、ストレスをためやすい人も多く居るとの事もっとゆとりのある行動をするためにも、約束の時間には余裕をもつてでかける習慣を身に着けたいものです。

Sep 21, 2006

コメント(4)

-

中国のことわざ

「どんな長いさおでも星は取れぬ」という諺があります。手の届かない、及びも付かないことを考えたり、やろうとすることの愚かさをいkつたものです。竹竿で星を取ろうとする人は居ないでしょうが、コレと同じようにどうにもならないことを、思い煩って居る人は、案外多いものです。まだやっても来もしない来年のことを心配したり、釣り逃がした魚の大きさを考えたり、死んだ子供の歳を数えるなどがその例でしょう。もう一つはほとんどの人がやっているのが、天候.気候のことについて思い煩うことです。勤め人であるわれわれは、なかなか「晴耕雨読」という訳にはいきませんね。天候.気候については、どんなに嫌ってみても、科学の力でさえ及ばないことです。嫌だと思えば思うほど、気分も悪くなり、働く意欲も減退してしまいます。雨でも晴れでも、喜んで一日のスタートを切りたいものです。

Sep 20, 2006

コメント(2)

-

感謝の言葉

「ありがとう」や「ありがとうございます」この言葉の響きには、なんともいえない暖かみと、おたがいに相手を思いやる優しさがあり、周りで聞いてても、何ともいえない気持ちのいいものですね。「ありがとう」の語源は「有り難し」で「めったにありそうもない、貴重なもったいないこと」という感嘆の声が本来の意味で、仏教の教えから出た言葉です。日頃なに不自由なく過ごしていると、人間として生かされているという、とても「ありがたい」ことに対して、感謝が薄れてしまいます。その他にも、何一つとして人々のお世話にならないものはありません。ちよっと考えれば分かることですが、ややもすると忘れがちです。多くの人々のてを介して、生活できることに感謝し、人間として生かされている喜びや、幸せに対して、「ありがとう」といいたいものです。

Sep 19, 2006

コメント(3)

-

ウォーキング

たしか厚生省の「国民栄養調査」でよく歩く人ほど動脈硬化を防ぐ【善玉コレステロール】が多くなることが確かめられたと新聞記事に書いてありました。また、歩行と健康の関係に詳しい国立健康・栄養研究所でも「歩くことは動脈硬化だけでなく、高血圧や肥満、骨そしょう症の予防にもつながる効果的な健康法で、経済的で準備も簡単なウォーキングを健康づくりに生かさない手はない」と述べています。ただし、ウォーキングを健康に生かすには、一日最低7千歩が必要で、1万歩だとさらに効果があるそうです。歩き方は、歩幅は普段より広めにし、胸をはり背筋を伸ばして、目はやや遠くを見る感じで、ひざを伸ばして早足でリズミカルに、はこぶことです。折角始めても、三日坊主では意味がありません。自分の健康状態や体力にみあった距離から始めたり、途中に自然観察を入れたりグループで歩くなり、友達と歩くなど、長続きをする工夫をなどをして、休まないでこつこつと続けることだと思います。

Sep 18, 2006

コメント(1)

-

敬老の歴史

明日は敬老の日ですが、人類の歴史をさかのぼると、老人は決して昔から敬われてきたわけではないようです。始め老人はじやまになるので殺される(殺老俗)つぎは老人になると食べられる(食老俗)さらに歴史が進むと、姥捨て山で知られるように老人になると捨てられるようになります。(棄老俗)人間が少し優しくなると、老人を隠居させる(離老俗)やがて老人は敬するもの(敬老族)というようになり人類の文化は進んできました。穏やかな世の中だと、老人は今の世の中を作った恩人でありこの社会を引き継ぎ、保ちつずけてきた功労者とされます。このことは毎年国が功績のあった人に与える、菊花章や、文化勲章の受賞者をみれば明らかです。老人を村や町や国の宝とたたえることは、文化を進めることです。歴史を後戻りさせることなく、今の私たちがあるのは、親祖先があったればこそと考え、日頃から老人を敬いちものです。

Sep 17, 2006

コメント(2)

-

快眠グッズ

仕事のストレスなどで、不眠気味の人が、増えたためか、快眠グッズなるものの売れ行きが伸びているそうです。(1)電気睡眠導入器 是は頭に巻くと14ヘルツの電流が流れる仕組みに なtっています。(2)眠りを助ける各種マスク(3)植物の香りで眠気を誘う。「香り袋」これらは今でも売れ行きが順調だそうです。不眠は精神的な緊張が、大きな原因なので、終わったことはいつまでも悩んでいたり、明日のことをくよくよ考えていると、頭と目がさえて眠れなくなります。その日のことは、その日のうちにきちんと解決するように気持ちを切り替えれば、自然とグッスリ眠れるようになりすばらしい朝のスタートが切れると思います。

Sep 16, 2006

コメント(3)

-

国語に関すること

「国語に関する世論調査」で激しく起こることを意味する「怒り心頭に:発する:を:達する:と間違って使用している人の割合はほぼ4人に3人に上がることが分かった「達する」と答えたのは有効回答全体の74.2%で、正しい使い方の「発する」は14.0%しかいなかった。「どちらも使うが」が1.8%、「分からない」が10.0%だった。また、「愛嬌を振りまく」をほとんどの辞書が認めていない「愛想」と答えた率は48.3%で前者を4.4ポイント上まった。一方言葉の意味が重複する言い方を「気にならない」と答えた人は「後で後悔した」の場合で54.4%、「一番最後で」50.5%と、半数を上回った。「従来から」(従来に「以前から」の意が含まれる)は74.4%の人が使っていた。みなさん分かってましたか?・・残念。。。

Sep 15, 2006

コメント(0)

-

理解

「話合わなくても分かっています」とか「沈黙は金なり」とかいいますが果たしてそうでしょうか?確かに、人の行動を良く観察することによって、その人の気持ちなど理解することは可能です。しかし、よりよく相手の気持ちを理解するには、やはり言葉をかわしあったほうがベターです。その第一歩となるのが「挨拶」でしょう。「挨」はヒラク、オス、オシヒラク、シイテススム、セマルなどの意味であり、「拶」もセマルという意味があります。つまり「挨拶」とは「前にあるものを押しのけて進み出る」「大勢で押し合いへし合う」ということであり、こころの扉を開いて前向きに相手に飛び込むことなのです。挨拶の実践を続けるうちに、相手を理解し、尊敬するこころも養われていくものです。明るく大きな声で、心をこめ、自分から進んで先手の挨拶をして、人生を益々楽しいものにしていきたいものです。

Sep 14, 2006

コメント(1)

-

孔子の言葉

「心ここにあらざれば、視れども見えず、聴けども聞こえず、食えどもその味を知らず」いい言葉ですね。何事もするにも、そこに心がなければうまくいきません。見る時には、見る心になる。聞くときには聞く心になる。仕事する時には、仕事をする心になる。ということです。朝、家を出るときには、どんなことがあっても、一歩会社に入ったら,ぱっと心を切り替えて、その時、その場に心を置き、プロとして仕事に集中しましよう。朝礼とか会議がマンネリ化してくると、職場に緊張感がなくなり、「心あらざるものが」増えてくるものです。きびきびした態度でうまく気持ちを切り替え、集中力を高めたいものです。仕事に関わらず、日常生活においても漫然としていると、事故にもつながります。

Sep 13, 2006

コメント(3)

-

笑いは薬

健康維持のために、ジヨキングに取り組む人は多いですね。しかしジョギングをしたくても、病気や怪我、忙しいなどの理由で出来ない人もいます。そんな人にお勧めしたいのが「笑い」です。最近はこの笑いを、老人施設などにも積極的に取り入れているそうです。ボケ防止にもなるのかな。アメリカの高名なジャーナりストであるノーマン・カズンズ氏は、「笑うことこそ外に出る必要のないジョギングである」といっています。1964年、カズン氏は医師から回復不可能と診断された膠原病を、思い切り笑うことと大量のビタミンCを摂取することによって、全快させました。「10分間腹を抱えて笑うと、少なくとも2時間は痛みを感じずに眠れた」と、彼は著書の「笑いと治癒力」に記しています。近年、笑いには血行をよくし、免疫力を高める効果があることが、医学的に証明されてきました。笑いは本物の薬とは違い、どれだけ摂取しても副作用を起こさず、おまけにお金もかかりません。大いに笑い、毎日を健康に過ごしたいものです。

Sep 12, 2006

コメント(3)

-

適量の酒

ストレスを感じたり、疲れて食欲がなくなったときなど、つい飲みすぎて、「酒に飲まれた」という経験をお持ちの方も少なくないと思います。これはお酒を飲むと大脳の不快本能が一時的に麻痺をして、ストレスや疲労の不快感から開放されるために、つい飲みすぎてしまうからです。酒に含まれるアルコールは胃で三分の一を消費し、これが血液中にしみこむまでの時間は一分程度です。一般にシラフの状態といわれる時のアルコールの血中濃度は0.05%以下とされ、0.1%とで酔い始め、酒豪と呼ばれる人でも0.2%を超えると酩酊状態で1.0%以上では死んでしまうといいます。法華経の諺に、「一杯は人・酒を飲み、二杯は酒・酒を飲み三杯は酒・人をを飲む」という言葉があります。これは先人の経験から出た真理でしょう。お酒は飲み方によっては、人生を豊かで健康的に過ごすための手伝いをしてくれます。お酒とうまく付き合って豊かな、楽しい人生を送りたいものです。最近お酒を飲んでの、車の運転で、交通事故が起きてます、「飲んだら乗るな」のことを肝に銘じて、絶対に運転をしないでください。

Sep 11, 2006

コメント(3)

-

コーヒーの効果

新聞記事よりコーヒーは飲酒による肝硬変を防ぐ効果があるかもしれない。という研究を米国の保険会社カイザーの研究チームが発表しました。1978~85年にかけて肝臓疾患がないことを確認された約126000人を2001年に再調査し、肝臓疾患の発症と喫煙、食事など生活習慣との関連を調べた。アルコール性肝硬変の発症は、コーヒー一日1杯以下の人と比べて一日1~3杯飲む人は20%少なく4杯以上ではさらに少なかった。研究チームは「特定はできないが、コーヒーに含まれる成分に肝細胞を保護する作用がある可能性がある」と分析ただし肝硬変を防ぐには「コーヒーを増やすより飲酒量を減らすことが第一です」と指摘してます。

Sep 10, 2006

コメント(2)

-

良寛さん

人々が物質的な豊かさより、心の豊かさを求めるようになる中で、良寛の、物にこだわらない生き方が共感をよんでいます。良寛は江戸後期の人で、禅僧にして歌人、書家、。自らを大愚と称し、生涯寺をもたず、人を呼んで法を説かず、雪深い越後の粗末な庵で、子供たちや、自然を相手に楽しく静かに暮らしました。金銭に目を奪われ、名誉や地位にしがみつき、貯金やローン、にあくせくしている人にとっては、良寛の無欲・清貧な生き方はまぶしく映ります。良寛がひどい貧乏をしながらも、一生を楽しみきることができたのは、物事にとらわれず ひとえに、「感謝する心」を持っていたからでしょう。物があふれている現代では「災難逢う時期には、災難に逢うがよく候。死ぬる時節には、死ぬるがよく候。これは是災難をのがる。妙法にて候」是は良寛の執着心のなさを示しています。物があふれている現代では、物に執着し感謝の心を忘れがちですが、こころを豊かにするためにも、できるだけ執着心を捨て、感謝の心をもちたいものです。

Sep 9, 2006

コメント(1)

-

朝食のすすめ

最近朝食を取らない人が多くなっているということを好く聞きます特に20~30代の男性が朝食を取らない率が高くなっていることです。一人暮らしが多く、就寝時間が遅いことなどが理由に挙げられています。また、児童生徒の欠食率増加傾向にあるとのことです。昨年の文化科学省の調査では中学生の22%。小学生の15%が「朝食を食べないことがある」と答えているそうです。朝食は血糖値や体温を上げて活動能力を高めるとともに、体を太りにくくする働きをもっているそうです。朝食を抜くと昼食まで体内のブドウ糖が足りない状態が続きます。すると体は筋肉や内臓のタンパク質をこわしてブドウ糖を作り始めます。朝食抜きを繰り返すと筋肉や臓器の働きが落ちます。朝食は脳の働きとも密接に関係しています。脳の活動のエネルギー源はブドウ糖です。朝食を食べて脳にブドウ糖を送り込まないと午前中の脳の作動効率がおちてしまいます。したがって必ず朝食を食べる生徒と、食べないことが,多い生徒では成績の差が出て食べる生徒と、食べないことが多い生徒では成績の差が出て、食べる生徒のほうがテストの平均点がよいといわれています。子供だけでなく大人も朝食をとっていない人は、仕事の効率が落ちるとのことです。奥様たちも、少し早めに起きて朝食を食べさせて送り出すようにしてください。「早起きは三文の得」それ以上かもしれません。

Sep 8, 2006

コメント(1)

-

繁栄するお店

「うまい、安い、早い」これは牛丼野などのファーストフードのお店のキャツチフレーズですが、少し変えれば他の業種にもあてはまります。(1)うまいとは「質」のことで、質がよければ、少々高くても お店が遠くにあっても、お客様はきてくれます。(2)安いとは「価格」のことで、質が同じなら安いほうを 選ぶのが人情でしょう。(3)早いとは「時間」のことですが、どんなに質がよくても 待たされ過ぎると、お客さまは次回からこなく なります。そこでもう一つ大切なのは、(4)サービスがよいことです。質がよく、価格も適正で、時間が早くても、対応が無愛想ではすべて台無しです。けっこうこういうお店多いですよ。四つの要素のうち、どれ一つ欠けても繁栄は望めません。日頃からお客様の立場に立って考え、以上の四つの要素の向上に努めてもらいたいものです。

Sep 7, 2006

コメント(2)

-

物忘れ

毎日忙しく働いていたり、ちょつと気が緩んだりした時など、物忘れをした経験は誰にもあるでしょう。そこで物忘れをしないコツをあげてみました。(1)知即行:気がついたらするに実行に移すこと。 時間に余裕があっても、すぐ行動に移さなければ、 別の仕事に関心がうつり、せっかく気づいたことも 忘れてしまいます。(2)メモをすること 気がついて行動を起こそうとした時に邪魔がはいること があります。電話がはいったり、人から仕事を頼まれたり というように、いくつかの仕事が重なった時には メモを取り優先順位をつけることです。 そうすれば、仕事をうっかり忘れるのを防げます。(3)伝言はメモをを置く 離席している人のところに電話がかかった時に、メモ をするのを怠ったって頭で覚えておこうとすると、 他の仕事をやっているうちに、つい伝言を忘れる ことがあります。 面倒がらずに、そのつどメモを活用したいものです。

Sep 6, 2006

コメント(0)

-

生き方上手

日野原重明先生の「生き方上手」の本の中で次のように述べられています。自分の人生を振り返ってみて、決して人生には手遅れがないということを確信しています。私たちは誰しも失敗はあります。失敗をしていても知らずに済んでいることさえあります。しかし失敗にきずいたときはやり直しがきくのです。私たちは何歳になっても、生き方を変えることが出来るのです。鳥は飛び方を変えることはできないし、カンガルーははね方を変えることは出来ません。しかし、わたし達人間は、どの時期においても、変えようと思えば生き方を変えることが出来ます。これは人間のすばらしい力ではないかと思うわけです。では生き方を変えるヒントはどこにあるのでしょう。人間の心は、小さな行いと心づかいを、積み重ねることによって大きな力を発揮します。だからこそ、私たちは、毎日の生活のなかで、心の生活習慣を少しでもよりよい方向へ改善して行く必要があると思います。

Sep 5, 2006

コメント(1)

-

縁(えん)

「つまずく石も縁の端」という諺があります。「ふと躓いた石も不思議な縁の一つです。どんなに小さな出会いでも、おろそかにせず大切にしましょう」というほどの意味でしょう。とくに生きがいのある人生を切り開いていくためには、良縁の輪をどんどん広げていくことこそ重要です。その為には、まず自分自身がどのような環境にあっても、明るく朗らかに生き抜いていくことだと思います。その時、自分の周りには、不思議に明るい、朗らかな人が集まってきます。さらに、一切の損得を超越して少しでも世の中のために尽くし、周囲の人や物に愛情を注ぎましょう。その時、求めなくても自然に、自分の周囲に親切な、愛情豊かな人が集まってくるものです。人間の知恵では計り知れないと思われている不思議な縁も、努力しだいでは呼び寄せることが、出来ると思います。

Sep 4, 2006

コメント(2)

-

ダイエット

相変わらずのダイエットブームですが、みなさん成果の程はいかがですか?筑波大学の鈴木正成教授は「カロリー,糖分、アルコール、を制限するダイエットは、だいたい1ヶ月ぐらいしか続きません。それは、食べる楽しみを犠牲にしても守り通したい財産がないからです」と指摘しています。また中高年の肥満は「筋肉の量と活性が減弱するために、基礎代謝が急激に低下して、脂肪分解力の悪い体へと変化するために起きる」とのことそこで「筋肉の量と活性を増強するために、ダンベル運動を毎日15分程実行することを勧めたい」と提案しています。これを実行して一年でウエストを10センチもひきしめたA氏は、その体験を「6ヶ月続けると体が軽快になり活力アップ。そこで会社では階段を歩くようにした。すると一気に身が引き締まった」と語っています。私たちも我慢するだけの消極ダイエットから、筋力アップという財産も得られる積極ダイエットに切り替えてみてはいかがでしょうか。

Sep 3, 2006

コメント(0)

-

思い込み

「木を見て森を見ず」「獣を追う者は山を見ず」という言葉があります。前者は一つのものだけを見ていると、物事の全体像が見えなくなるといういみですね。後者は、目の前のものだけに心を奪われてしまうと、大切なものを見失ってしまう。という意味です。どちらも一部分だけにこだわっていると、全体を把握することが出来なくなることを戒めた言葉です。私たちも日常生活の中で、自分だけの見方・考え方にこだわって、自分本位の「思い込み」に陥っている事もあるではないでしょうか。そのため、人や事物の実像が「視れども見えず」になっていると思います、ああ・・勘違いではすまされませんね。

Sep 2, 2006

コメント(0)

-

柔らかな心

私たちが人や出来事を正しく判断しようと思えば、多面的な見方が出来るように、常にわたしたちの心を柔らかくしている必要があります。「手際が悪い」と思える人も、見方を変えれば、(慎重な人)といえるでしょう。「おせっかいな人」は(面倒見の良い人)「不平不満が多い」は(批判力に富む)「頑固強情である」は(意志が強い、根性がある)と、見方を変えることができます。あの人はこうだから.....それはこう決まっている.....そう思ったときこそ、一呼吸おき、謙虚に一歩下がるつもりで考えてみたいものです。車のスピードを緩めれば、運転する人の視野が広くなるように、人や物事を多面的に捉えるためには、時に立ち止まって「待てよ、こういう見方もできるかもしれない」とおもいめぐらす「柔らかな心」が大切と思います。

Sep 1, 2006

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

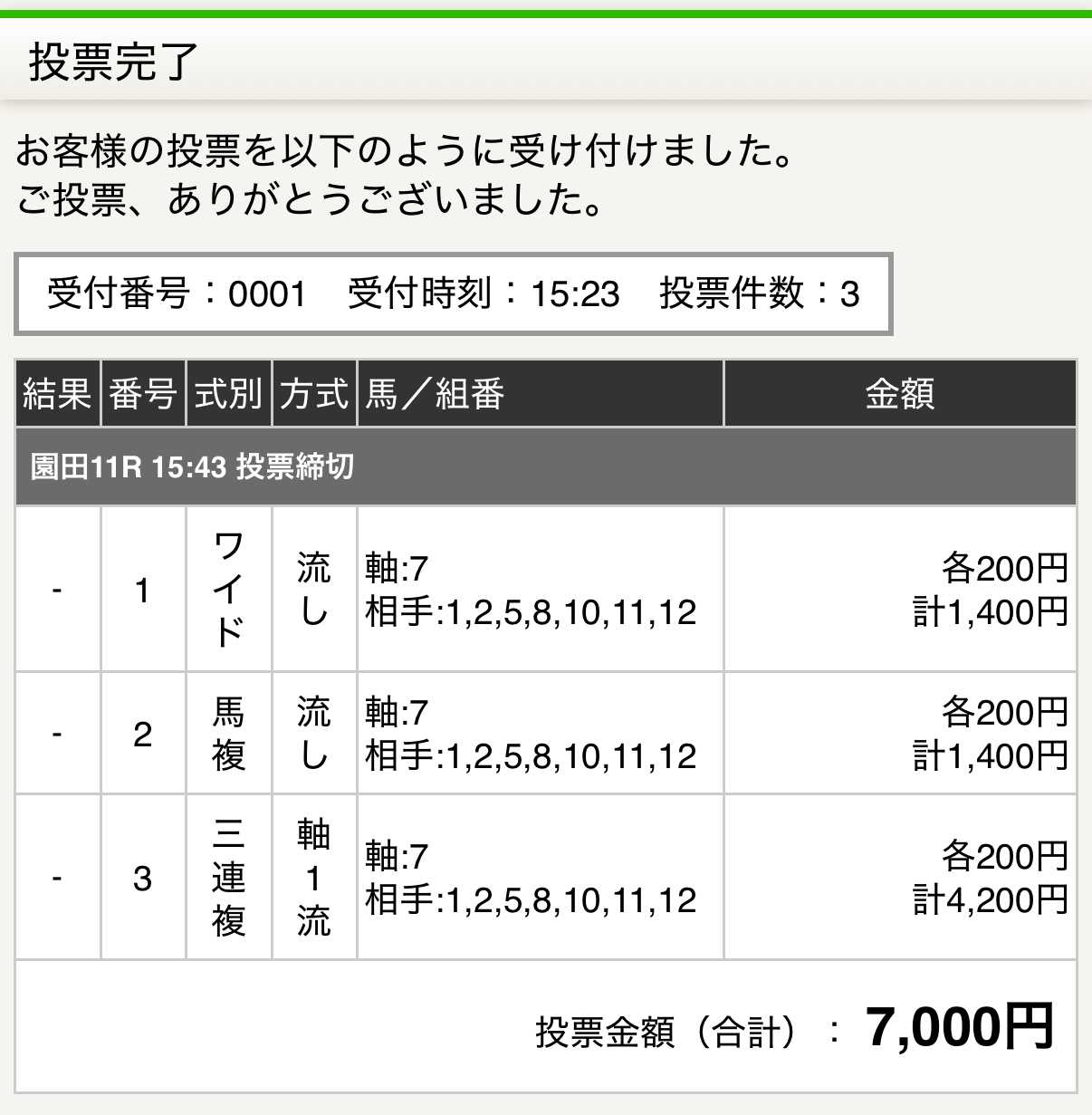

- 競馬予想

- 【地方競馬】 兵庫ジュニアグランプ…

- (2025-11-27 15:24:20)

-

-

-

- 『眠らない大陸クロノス』について語…

- みみっちー

- (2025-11-22 02:38:23)

-