全71件 (71件中 1-50件目)

-

江東シティオーケストラ第43回定期演奏会(2015.11.22)

江東シティオーケストラ第43回定期演奏会日時:2015年11月22日(日)場所:ティアラこうとう 大ホール指揮:和田一樹ヴァイオリン:上里はな子演奏:江東シティオーケストラ曲目:ボロディン/歌劇「イーゴリ公」序曲 チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 チャイコフスキー/交響曲第4番 ヘ短調 チャイコフスキー/バレエ「白鳥の湖」より スペインの踊り(アンコール)

2015.11.22

コメント(0)

-

科学と音楽の饗宴2015(2015.11.15)

科学と音楽の饗宴2015日時:2015年11月15日(日) 14:00開演場所:ノバホール~第一部 講演~講師:羽澄昌史(高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 教授)テーマ:「宇宙のビッグバンとそれ以前」~第二部 コンサート~演奏とお話:大塚直哉(チェンバロ)(東京藝術大学 准教授)テーマ:「チェンバロで聴くバッハの音楽宇宙」曲目:J.S.バッハ:平均律クラヴィーア第1巻から ハ長調 J.S.バッハ:シャコンヌほか

2015.11.15

コメント(0)

-

立教大学交響楽団 第106回定期演奏会(2015.11.7)

立教大学交響楽団 第106回定期演奏会日時:2015年11月7日(土) 18:30開演場所:東京芸術劇場大ホール指揮:田中一嘉曲目:ヴェルディ:歌劇 『運命の力』序曲 エルガー:エニグマ変奏曲 作品36 シベリウス:交響曲第二番 ニ長調 作品43 招待券で初芸劇(地方出身者なんてこんなものです)。長い長いエスカレーターに圧倒されました。 エルガーで、オルガン奏者(と譜めくりスト)が入場しないまま指揮者が登場、おじぎをして演奏が始まってしまいました。その後「なんてこったい」(とは言わないでしょうが)という顔で女性のオルガニストが登場。エニグマでは最後にしか出てこないのでそれでも間に合うのですが、奏者に万が一何かあったら指揮者はどうするつもりだったのでしょう、、、 まあ、いずれにせよステマネの責任は重大です。

2015.11.07

コメント(0)

-

団内演奏会

今所属している合唱団では、個々の技術向上のために、指揮者音楽監督のご指導のもと個人レッスンと年2回の団内演奏会を開催している。今日始めて参加した。以下は団内通信に寄稿した感想文だ。ちなみに「はる工房」とは開催場所である音楽スペースと、そこで開催される演奏会の通称だ。なお今回の参加者は、アンサンブル3組、合唱2チームを含む49団体と、とても多い。 はる工房の噂は聞いていたのですが、歌曲独唱なんて門外漢もいいところ(高校の音楽のテスト以来)で、まず先生の発声の個人レッ スンを2回受けて曲を決めて頂くところから始まりました。曲は皆が通る"Sebben, crudele"。 でも何をどう歌えばいいのかわかりません。歌の初回のレッスンでは、口の開け方、舌の位置、音の強弱、フレージング、二重子音、日本人っぽい、ドイツ語的、その他ありとあらゆる指摘を受けて頭の中は真っ白でした。そんな段階で先生からの出演確認、「こんなので出ていいの?」という感じでした。それでも、2回目のレッスン、リハと、歌う度に指先まで神経ビリビリさせながらも曲想が少しずつ見えてきました。 当日は再び緊張して、他の人の歌を楽しむどころではなかったのですが、自分の出番になってちあき先生の流れるような前奏が聞こえてきたところまでは覚えています。拙い演奏を聴いていただきありがとうございました。 半分放心状態で席に戻って聴いた次の方の演奏、切々と歌い上げていて体じゅうに染みわたりました。これくらい身も心も空っぽにしないと私はうまく聴けないようです。これももう一つ良い経験でした。何年か先にはあの歌唱の足元に及べばいいなと思いました。

2015.10.04

コメント(0)

-

まとめて

●受難楽の夕べ2015日時:2015年3月27日(金) 19:00開演会場:東京カテドラル聖マリア大聖堂指揮:淡野太郎合唱:ハインリッヒ・シュッツ合唱団・東京曲目と出演者:A.ペルト/マニフィカト(合唱ア・カペラ) スターバト・マーテル 神山直子(S)、淡野弓子(A)、淡野太郎(T)、 瀬戸瑤子(Vn)、長岡聡季(Vla)、室野良史(Vc) 主の祈り 淡野弓子(Mezzo)、器楽H.シュッツ/ヨハネ受難曲 SWV481 福音史家(T):及川豊、イエス(Br):浦野智行、ピラト(T):淡野太郎、合唱 1曲目、予備知識なしで聴き始めた途端に思い出しました。このティンティナブリの曲、アンコンで演奏しました。こういう風に聴こえるのか・・・ シュッツのヨハネ受難曲、なんと全編アカペラです。ストーリーはなんとなく知っているし、暗いカテドラルの客席、プログラムを見ないで演奏に聴き入りました。とても緊張して、終わってどっと疲れが出てくるような感じでした。でも演奏はドラマをよく表現していて大変素晴らしかった。●フィルハーモニア・エテルナ夏季演奏会2015日時:2015年6月6日(土) 14:00開演場所:ティアラこうとう 大ホール指揮:飯田隆曲目:シベリウス/交響詩「レンミンカイネンの帰郷」作品22-4 シベリウス/交響詩「伝説(エン・サガ)」作品9 ベートーヴェン/交響曲第7番イ長調 作品92●グリーン・ウッド・ハーモニー第63回定期演奏会日時:2015年7月5日(日) 14:00開演会場:日立システムズホール仙台 コンサートホール指揮:今井邦男ピアノ:石川祐介演奏:グリーン・ウッド・ハーモニー曲目:I. アカペラ傑作選 Monteverdi/Zefiro torna, Super flumina Babylonis A.Webern/Kantate Op.31より VI. Gelockert aus dem Schosse(母の胎から緩められて) A.Kurtag/Omaggio a Luigi Nono Op.16 より 2.決別 3.ひと月の愛 4.しかし、どうして知るだろう A.Schonberg/Mond und Menshen II. 面川倫一/無伴奏混声合唱のための組曲「ささやかな歌」 III. British & Irish Folk Songs Greensleeves, The Lily and the Rose, O Danny Boy, The Sky Boat Song, The Water is Wide, Scarborough Fair IV. Mendelssohn/オラトリオ「エリヤ」より 1,5,9,27,28,29,34,42 アカペラはまぁ、コンクールへの手慣らしでしょう。シェーンベルグが一番よく聴こえたのは演奏か、曲の完成度・説得力か。 面川さんの曲(Twには失礼なことを書いてしまったが)は、2曲目と3曲目がGWHの真骨頂。普段何を言っているかわからないGWHなのに、こういう曲になると日本語が流れ出してよく聴こえるのに音楽は滔々と流れていく。 GBのステージはお楽しみ。 エリヤは賛助団員も加わって、来年1月の仙フィル定期への試運転。●小さな演奏会No.3 「バロック期の声楽曲とオルガン」日時:2015年8月9日(日)ミサ終了後場所:カトリック土浦教会ソプラノ:鈴木万里子オルガン:内田順子曲目:グリニー/“来たれ、創造主よ”より 5声のプラン・ジュ ブクステフーデ/プレリュード イ短調 BuxWV 153 シュッツ/神よ、救いに来てください SWV282 おお、いと恵みふかきイエスよ SWV309●オーケストラ・ナデージダ第13回演奏会日時:2015年9月6日(日) 14:00開演場所:タワーホール船堀 大ホール指揮:渡辺新トランペット:アレクセイ・トカレフ曲目:アッテルベリ/交響曲第6番 作品31「ドル交響曲」 シェバリーン/シンフォニエッタ 作品43 パフムートワ/トランペット協奏曲 ロシア音楽の特集? 特段のロシア臭さもなく、普通に上級のクラシック音楽でした。

2015.08.15

コメント(0)

-

東京コレギウム・ムジクム合唱団第4回定期演奏会(2014.10.18)

東京コレギウム・ムジクム合唱団第4回定期演奏会日時:2014年10月18日(土) 16:00開演場所:江戸川区東部フレンドホール曲目:I.マドリガル Matona, mia cara Come Again Il bianco e dolce cigno The silver swan El grillo II.ラインベルガー/Requiem in Es Op.84 III.武満徹/混声合唱のための「うた」より IV.谷川俊太郎作詩/三善晃作曲/混声合唱曲集「木とともに 人とともに」指揮:当間修一ピアノ:永源美恵子(IV.)演奏:東京コレギウム・ムジクム合唱団(ローマ数字が機種依存文字ということで楽天ブログでは使用できないので、ローマ字そのものに直してあります) 「ヴォーチェ・デ・フィンチ」の講座に端を発する在京のこの合唱団の演奏会があることをJCAの演奏会のページで知って、当日券で駆けつけました。それに私がいくつか演奏したことのある曲もありますし。会場はこじんまりとした、でもよく響きそうな新しいホール、駅のそばでしたが余裕で地下駐車場にとめられました。ということは、、、と思って入り口に行くと、明らかに大阪から駆けつけたと思われる荷物を持った集団がいただけで、会場内でも関係者多数という感じでした。 (会場でセンターに席を取ったところすぐ前に女性が座りました。空いている時は前を空けたい私は横に一つずれました。名古屋の関係者と思しきその女性の方、そういう事情ですのでご了承ください。むしろ目の前に貴女のような美女がいると気が散ってしまいドキドキしてしまいます(爆))。 マドリガルは5-4-5-5、Sop.から一人Alt.に移っての演奏でしたが、人数・質ともに圧倒的に男声有利になってしまい、なんとなく楽しめませんでした。どんな事情があったのか知りませんが、選曲をどうにかするとか(例えば男声がカウンターでAltosに参加できるものとか、オブリガード女性1パート+男声3パートetc.)できなかったものでしょうか。 後半ではプログラム通りのメンバー構成でしたが、女性は落ちる発声だし、逆にテナーは浮いてしまい交じり合わず、バスも武満で肝心の低音部が全く出ない、それに全体的に真面目に曲を作っていたこともあって、アレレ感強い演奏でした。「恋のかくれんぼ」がコンクール課題曲になったのは、もう31年も前のことです。それでも「死んだ男の残したものは」は強奏のときは若干粗いながらも目指すものが良く聞こえていました。 三善ではピアノが入り、ようやくエンジン全開。ピアノが入った分立ち位置が後ろにずれましたが山台に乗って、強奏のときは良く聞こえていました。ただし音量が下がると途端に音もこちら客席に来る前に墜落してしまう感大でした。 アンコールは女声、男声、混声の三曲、それにしても指揮者の当間さん良く喋る、喋る。なんだか、ねぇ。 この合唱団の次回の演奏会は2015年4月19日、カトリック本郷協会で第5回教会コンサートです。

2014.10.18

コメント(0)

-

鎌ヶ谷フィルハーモニック管弦楽団第24回定期演奏会 (2014.10.5)

鎌ヶ谷フィルハーモニック管弦楽団創立25周年記念 第24回定期演奏会日時:2014年10月5日(日) 14:00開演場所:白井市文化会館大ホール曲目:モーツァルト/歌劇「劇場支配人」序曲 K.486 メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲ホ短調 Op.64 シベリウス/交響曲第2番ニ長調 Op.43指揮:小久保大輔ヴァイオリン:丹羽道子演奏:鎌ヶ谷フィルハーモニック管弦楽団 今年の2月に行われた(けど大雪で行くのを断念した)千葉ニュータウン・フィルハーモニー・オーケストラの会場、白井市文化会館大ホールへ再び訪れました。それにアマオケの演奏会で協奏曲が入るのは少なく、それも楽しみにして。ソリストの丹羽道子さんはこの団のコンミス・弦トレーナーです。モーツァルトとメンデルスゾーンのコンミスはもう一人の方が務めていて、シベリウスでは丹羽さんが出られていました。 次回の演奏会は、2015年2月15日、鎌ヶ谷市民会館きらりホールにてファミリーコンサート2015です。

2014.10.05

コメント(0)

-

つくば学園都市オーケストラ第54回定期演奏会(2014.9.21)

つくば学園都市オーケストラ第54回定期演奏会日時:2014年9月21日(日) 14:00開演場所:つくばノバホール曲目:ワーグナー/楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より 第1幕への前奏曲 ブリテン/青少年のための管弦楽入門 Op.34 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 Op.55「英雄」指揮:和田一樹演奏:つくば学園都市オーケストラ 前回の定期演奏会でアンケートを書いたら招待券を送ってきました。プログラムもなじみのある曲だし、いいホールだし、お出掛けしました。会場到着が遅れて席はかなり下手側です。 ワーグナー。何度聴いても「キターッ!」と思います。カセットテープではないので転写した前フリの音もありません(当たり前)。途中くたびれながらも最後まで到達しました。ワーグナーだと弦が管の強奏にかなり負けてしまいます。 ブリテン、の前に(奏者大きく入れ替わって)チューニングをしたのですが、このOb奏者のチューニングが一番良かったです。ワーグナーの女性は緊張したのかフラットから入るし、エロイカの男性は硬過ぎ。ブリテンのときの女性が正確・安定・魅力的な音色と三拍子揃っていました。 演奏はナレーションなしで進んでいきます。合奏パートは粛々と進むのですが、楽器パートはちょっと記憶が、、。金管だったかの掛け合いで、1stVn.の第3プルトの奏者が掛け合いに参加するのは始めて知りました。コーダの部分、管が圧倒的に勝ってしまい、拍子違いの掛け合い?が感じられませんでした。残念。 エロイカ。弦(12-8-9-9-6)の合奏主体の部分は音も良くまとまって表情も出ていていいのですが、管と重なると途端に凡庸になってしまいます。ポロポロ落ちるのと併せて、ちょっと残念な結果に終わりました。指揮は分かりやすいと思うので、指揮者の音楽がつまらなかったか、コンミスの統率力が弦だけに留まってオケ全体に伝わらなかったか。前回(4月6日)のプログラムを取り出してみると、そのときのコンミスは居ません。また今のコンミスも前回には居ません。交替がいい悪いではなく、入って(最大)半年で、まだ全体を掌握しきれていないのだろうと思います。 アンコールがいわゆるG線上のアリア。弦だけのアンコールなのはちょっと残念。何故に? 次回は2015年4月12日(日)、同じくノバホールで、指揮:工藤俊幸、マーラー/巨人、ブラームス/Vn協です。ソロ誰が弾くのかな?

2014.09.21

コメント(0)

-

千葉フィルハーモニー管弦楽団 第26回サマーコンサート(2014.8.10)

千葉フィルハーモニー管弦楽団 第26回サマーコンサート日時:2014年8月10日(日) 13:00開演場所:習志野文化ホール曲目:デュカ/舞踏詩「ラ・べり」 スメタナ/連作交響詩「わが祖国」指揮:金子建志演奏:千葉フィルハーモニー管弦楽団 7月は出張や家庭の都合、それに某団でステマネなんかやっていて、コンサートには行けませんでした。 そして8月、二度目の千葉フィルです。ニールセン「不滅」で良い演奏を聴かせてくれたこの団の演奏会に、台風接近の不穏な天気の中行ってきました。なんと、時間を読み違えて遅刻してしまいました。これはインターミッション後の「我が祖国」だけかと思いつつ客席後方に行くと、ドア係の女性が途中で入れてくれるとのこと。曲に区切りはないけど区切りみたいなところで入場しました。面白いのはホールの構造、内扉が無くすぐにホールなのですが、隣の仕切りつきの場所に「開演後入口」の扉が付いているのです。ヘンなホール。

2014.08.10

コメント(0)

-

守谷アンサンブルオーケストラ第18回定期演奏会(2014.6.29)

守谷アンサンブルオーケストラ第18回定期演奏会 日時:2014年6月29日(日)14:00開演 場所:つくばノバホール 曲目:モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492 ドビュッシー/小組曲 ドヴォルザーク/交響曲第8番と長調 Op.88 指揮:河原哲也 演奏:守谷アンサンブルオーケストラ こちらも近場のオケ、それもホールが良くて、大好きなドヴォ8ということで勇んで出掛けました。それに前回のエントリー恥ずかしい文章だったし。 後方中央に着席。そして開演。対向配置です。2nd Vn.の第一プルト裏、学生というか、生徒さんではないでしょうか?フィガロ、指揮者はバタバタ振りますがオケの音は程よくまとまって聴こえます。ところどころ更にいい音が。ドビュッシーで大事な管楽器のソロはまずまずか。Flの白髪の方が後半光っていました。正面奥のVla.のトップ裏の方、演奏中セクシーポーズでした。決して短くないのですが、正面なんでねぇ、、、 さてコンマスが交替し、2ndの生徒さんも後方に移ってドヴォ8。冒頭のト短調のテーマ、同じ低弦でもCbはピチカートをやっていてメロディはVc(と管・Cl?Fg?私は移調楽器が読めないのでスコアを見てもよくわからないのだ(汗))が担当しますが、ステージ正面奥からいい音が鳴っています。もしかして対向配置はVcを奥に置くため?先ほどドビュッシーで素敵なソロを吹いたFlの方が2番でピッコロのD音を鳴らします。指揮者の振りは相変わらずよくわからないのですが、とても良い音が聴こえているのでよしとします。 なんか、この曲でいい演奏聴くと、幸せな気分になっちゃうんだなぁ。 あと、Trp.の女性奏者!この曲では全曲に渡って、4thのファンファーレも含めTrp.ソロパートが何度も出てくるのですが、首振りながら全身で演奏しています。オケ奏者としては珍しいというか、推奨されないのかもしれません。多分吹奏楽出身なのでしょう。でも、指揮者がこう振るだろうという音楽の流れの動きそのままに(座ったままだが)全身が動くのは見ていてとても心地良くてこっちまでノセられます。冨沢英子さんというらしいです。 アンコールにエルガー/エニグマ変奏曲よりニムロッドをアンコールに演奏して終了。 私もみゆうさんに倣って、、、 次回演奏会は2015.1.12(祝)守谷中央公民館で指揮:河端秀樹、ハチャトリアン/仮面舞踏会、メンデルスゾーン/スコットランドと告知されていました。成人の日は多分出勤日だから聴けないだろうなぁ。。。

2014.06.29

コメント(0)

-

流山フィルハーモニー交響楽団第45回定期演奏会(2014.6.15)

流山フィルハーモニー交響楽団第45回定期演奏会 日時:2014年6月15日(日)14:00開演 場所:流山市文化会館 曲目:ワーグナー/ニュルンベルクのマイスタージンガー 前奏曲 ハイドン/交響曲104番ニ長調「ロンドン」 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 Op.68 指揮:佐藤雄一 演奏:流山フィルハーモニー TX沿線、近場のオケと会場はどんなもんか、視察?のために、インターネットで前売券\900を申し込んで行ってきました。ホールに着いて会場入ったら、、、「あーあ」多目的ホールで狭いステージ、席数そんなに多くないのにお客さん少ないです。それでもそこそこ埋まって開演。対抗配置で10-10-8-6-4、Cbは下手にいます。ステージが狭いので金管が直撃します。 ホールは残念ながらそれしかないのでしょう。そのホールを選んだのは団の責任ですが、市の名前を背負ってるので、市内で演奏することを考えると致し方ない。でも演奏はもっと残念でした。ハイドン、トレーニングに最適な素材のはずですがトレーニングになっていません。また指揮もそれを直せません。突然数小節も指揮が外れることすら。ブラ1、始めのほうからVcが二度も飛び出し嫌な気分になっていたのですが、第2楽章のVnソロに絡むホルンが1小節早く飛び出してしまい、全く絡めません。それでもコンミスは一生懸命弾いて格を見せてくれました。Hrnもひっくり返るとかなら、まだ仕方ないと言えますが、首席でしょう、読譜の問題です。他の管のソロも安定せず、クラリネットが比較的よかったかと。第4楽章のコラールのTbはまずまずでした。そこで多少気を取り直していたのですが、Timp.もそうじゃないだろうと思うところ多々ありましたし、最後の大盛り上がりで合奏が乱れる始末。メインプロ、名曲なのに・・・余計なことに気を取られすぎました。サッカーW杯で日本が逆転負けしてオケも気落ちしたのでしょうか。アンコールはブラームス/ハンガリー舞曲第1番で終了。 次回は2014年12月14日(日)、エグモント序曲、シューマン/Pf協(鈴木裕子)、Sym.#4です。

2014.06.15

コメント(0)

-

パウル・バドゥラ=スコダ ピアノコンサート(2014.6.14)

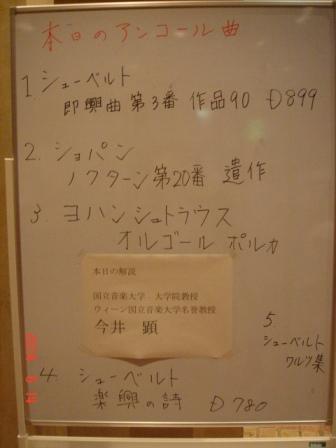

パウル・バドゥラ=スコダ ピアノコンサート(日本ラストコンサート) 日時:2014年6月14日(土)18:30開演 場所:坂東市民音楽ホール 曲目:ショパン/ワルツ第3番 イ短調 Op.34-2 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2 第6番 変ニ長調 Op.64-1 ショパン/ノクターン第7番 嬰ハ短調 Op.27-1 第8番 変ニ長調 Op.27-2 ショパン/4つのマズルカ Op.30 第18番 ハ短調/第19番 ロ短調 /第20番 変ニ長調/第21番 嬰ハ短調 ショパン/舟歌 嬰ヘ長調 Op.60 シューベルト/ピアノソナタ第21番変ロ長調 D960 演奏:パウル・バドゥラ=スコダ 86歳のパウル・バドゥラ=スコダが最後の来日公演8回の最後を我が家の近くのホールで行うというので、初見参の坂東市民音楽ホールです。最近ただでさえ備忘録になっている拙ブログ、それに普段ピアノを苦手にしていて、知らない曲ばかりなのですが、スコダが選定したベーゼンドルファーが入っているということで、個人的には(このホールではアシケナージュが選定したという)スタインウエイより好きなので行ってきました。 704席のシューボックススタイル、できて20年を超えるホールはほぼ満席でした。席は中央、やや後ろ。なんとなく周りが静かでなく、目を閉じて聴いていたのですが、ノクターンは音が切れ間無く演奏され、柔らかい音色とともにとても心地良いものでした。 ノクターンのあと、スコダがマイクを持って(通訳・今井顕教授)マズルカについての説明。故郷を追われたこと、内面的な音楽、だったかな。第21番の一番最後を弾いて、「これが終わったら拍手を」と言って会場を笑わせていた。なるほど、曲は今のわたしの気分にぴったりの、晴れでもなく曇りでもなく、演奏は子犬のワルツのときのようにポロポロやることもなく、はらりはらりと優しく進みます。 再びマイクで舟歌の説明。斬新な和声は当時の聴衆に受け入れられたとは言えず、書き直しを勧められたとも。でも聴いてみると、ところどころにぱぁっと開けるような明るい、そして(曲の他の部分と比べて)新しい旋律があって、この夜一番のお気に入りとなりました。私の席がちょうど鍵盤の目の前ということもあって、集中力が高まってきた前半の後半は目を見開いて聴いていたのですが、クロスするのを含めて鮮やかな手さばき指さばきにも見とれてしまいました。 後半はシューベルト。これだけはWikiで事前学習してあって、生涯最後のソナタで、ソナタだけれども4楽章構成、第1楽章は循環、第4楽章は繰り返さないことだけ頭に入れて聴きました。でもこれだけでも、「ああこれが第一主題、第二主題」「アンダンテ、スケルツォ、まるで古典の交響曲のよう」「終楽章、どう高まっていくか、ここからコーダかな」という感じで曲の構成が見えます。後半がかっちりしたシューベルトということで、前半のショパンとの対比もバッチリです。この点、ハイドン・モーツアルト・ベートーヴェンというウィーン古典派ばかりのAプロより楽しかったかもしれません。ただしお馴染みのメロディというわけではないので、聴衆も第2楽章あたりからパンフを触り、足を組み替え、座り直し、なんとなくソワソワ。 アンコールが演奏されます。それが、次から次へと。シューベルト/即興曲第3曲D899、ショパン/ノクターン嬰ハ短調第20番遺作、ヨハン=シュトラウス2世(ユリウス・シュルホフ編曲)/オルゴール・ポルカ、シューベルト/楽興の時第3番へ短調D780、シューベルト/ワルツ、計5曲。ホワイトボードの書き方が、予定外の多い曲だったことを示しています。 スコダの演奏を聴くことはもう無いと思うけれど、こういうコンサートだったら聴いてもいいなと思えたピアノリサイタルでした。

2014.06.14

コメント(0)

-

江東シティオーケストラ第40回記念定期演奏会(2014.6.8)

江東シティオーケストラ第40回記念定期演奏会 日時:2014年6月8日(日)14:00開演 場所:ティアラこうとう 大ホール 曲目:ベルリオーズ/序曲「ローマの謝肉祭」Op.9 フォーレ/組曲「ドリー」(アンリ・ラボー編曲版) ベルリオーズ/幻想交響曲 Op.14 (アンコールに第3楽章の短縮バージョン) 指揮:佐藤宏充 演奏:江東シティオーケストラ 先週日曜日は「展覧会の絵」でその後1週間ヘビロテ続いたので、今週も大爆発を期待して江東シティオーケストラへ。名曲、好立地、無料、昨日より雨ひどくない、ということで満席を期待したが2Fはかなり空いていたようでした。1Fど真ん中やや後ろに着席。 幻想、熱演です。ベルリオーズ・フォーレとは集中力が違って聴こえました。熱気はお客さんにも伝わったのか、第1楽章終了で既に拍手。 みゆうさんのブログに、このオケの前回の感想が書いてあって、『指揮者の佐藤さんとは、長く共演を続けてるみたいだけど、コミュニケイションが上手くいってないように思えました。倦怠期の夫婦みたい。佐藤さんは、淡々と振ってるだけで、音楽の馭者の座を放棄したみたいに感じました。ブラームスの最後では、上手く盛り上がりを作ったけど、例えば旋律の裏に回った静かな細かい・・・(略)』 そこへコメントしました。そこそこうまいけど大人しい印象なのはコンマスが大人しそうだから?Vn半分トラみたいだから?指揮者がドライブするタイプでないから(師匠の影響?)?かと思いました。それに指揮見難そう。。。 次回は、2014年11月29日(土)18時ティアラこうとう大ホール、指揮:和田一樹、「魔笛」序曲、シューベルト/Sym.#2、ブラームス/Sym.#4です。来れたら来ようかな。

2014.06.08

コメント(0)

-

新宿交響楽団第47回定期演奏会(2014.6.1)

新宿交響楽団第47回定期演奏会 日時:2014年6月1日(日)14:00開演 場所:新宿文化センター 大ホール 曲目:メンデルスゾーン/序曲「フィンガルの洞窟」 ボロディン/グラズノフ編曲/小組曲 ムソルグスキー/ラヴェル編曲/展覧会の絵 指揮:高畠浩 演奏:新宿交響楽団招待状が届いていた。土曜の私用に続き30℃の中のお出掛けは堪えるが、展覧会の絵ならば行かねばなるまい。うまくて熱演。お客さん大盛り上がりだし、私の頭の中には1週間ほど「展覧会の絵」が棲みついてしまいました。

2014.06.01

コメント(0)

-

新宿フィルハーモニー管弦楽団第71回定期演奏会(2014.5.18)

新宿フィルハーモニー管弦楽団第71回定期演奏会 日時:2014年5月18日(日)14:00開演 場所:新宿文化センター 大ホール 曲目:ベートーヴェン/レオノーレ序曲 第3番 ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調Op.68 「田園」 ベートーヴェン/交響曲第5番ハ短調Op.67 「運命」 指揮:直井大輔 演奏:新宿フィルハーモニー管弦楽団 好天の日曜日、webでプリントアウトした入場券を持ってホールに着いてみると長蛇の列。入場まで10分かかり、辛うじて見つけた上手右、13列目に座りました。 高齢の方を含め無料入場者が多いのと、人気のあるプログラム、1F席は最前列から最後列まで満席です。 5分押しの開演で指揮者が登場。指揮棒を持っていません。会場へ一礼したあと団員に向き、おもむろに眼鏡を取り出して降り始めます。 「レオノーレ」どうもまとまって聞こえません。私の耳には、管楽器のピッチが低く聞こえます。せっかく弦が厚い響きを出しているのに。クラの1番がやたらと首振るのが目障りです。 バンダは上手、舞台裏のようです。こういう構成なんだ・・・ 「田園」テンポが安定しなくて間延びして聞こえます。 インテンポをキープできていません。難しいところと簡単なところでテンポが変わるのだと思います。これは下振りも含めた指揮者の責任。途中から我慢大会となりました。 ソロですが、Fl.の若者が柔らかい良い音を出しています。Ob.のオジサン(失礼!)も音量が低いのですが音はとてもいいです。 「運命」冒頭の動機はAllegro con brioです。 こちらはきちんと切るところ切らないのでやたらつんのめった演奏です。これはこれで聞き苦しい。第1楽章第1主題の繰り返しのところで指揮者が一発うなって空拍を振りました。 管楽器の陣容が変わり、FlとObは先ほどのトップが2番に、別の方が首席になりました。Hrの女性も後列へ。Flの首席は悪くないですが、Obは先ほどの方のほうが私の好みです。 オケ全体に勢いはいいのですが、音楽としてのまとまりはどうかなと思います。メロディラインでないところがやたらとうるさい、というのが何べんもありました。古典派の曲は実は難しいのですね。 アンコールに「ピチカートポルカ」を演奏して終了。

2014.05.18

コメント(0)

-

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団ファミリーコンサート(2014.5.11)

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団 ファミリーコンサート 日時:2014年5月11日(日)14:00開演 場所:森のホール21 大ホール (松戸市文化会館) 曲目:シャブリエ/楽しい行進曲 ドビュッシー/交響詩「海」 フランク/交響曲ニ短調 指揮:松沼俊彦 演奏:松戸シティフィルハーモニー管弦楽団 「クラシック音楽館」のドヴォ7を聴きながら書いている。これ、こんな曲だったかなぁ。3年前に実演を聴いたときはもっともっと硬い曲だと思っていたが、今日のN響はリズミカルながら豊かな弦を聞かせてくれている。 私の耳は・・・。 閑話休題。初見参の森のホール21、シューボックス型で空間大きく、3階全てが左右回り込む美しいホールだ。平土間はそこそこ埋まっていたので1階L2に回ったのだが、座席があまり煽っておらず、演奏中ずっと横向いて座らなくてはいけないのは、大きな減点。狭いスペースに無理矢理2列作ったからか。2FL3は1列できっちりステージ向いていた。 当日券を購入し入場。今日は全てフランスもの、シャブリエの華やかな楽しい曲で演奏がスタート。12-12-9-9-7だったかな。。。

2014.05.11

コメント(0)

-

ふっくらやわらかになる!ブリの照り焼き

キッチンとPCの前を往復しながら作りました。家族には好評!ふっくらやわらかになる!ブリの照り焼き料理名:ブリの照り焼き作者:みいやんやねん。■材料(4人分)ブリの切り身 / 4切れ片栗粉 / 大さじ2<照り焼きのタレ> / ★醤油 / 大さじ2★酒 / 大さじ2★みりん / 大さじ2★砂糖 / 大さじ1■レシピを考えた人のコメントえっ!?と思うやり方ですが、ぜひ試してみてください。ブリ特有の臭みもなく、ふっくら柔らかく仕上がります♪詳細を楽天レシピで見る

2014.05.05

コメント(0)

-

幕張フィルハーモニー管弦楽団第41回定期演奏会(2014.4.13)

幕張フィルハーモニー管弦楽団 第41回定期演奏会 日時:2014年4月13日(日)14:00開演 場所:千葉市民会館 大ホール 曲目:F.シュミット/『ノートルダム』より 序曲・間奏曲・謝肉祭の音楽 チャイコフスキー/幻想序曲「ロメオとジュリエット」 シベリウス/交響曲第2番ニ長調 Op.43 指揮:小出英樹 演奏:幕張フィルハーモニー管弦楽団 テーマだけ書いて本文忘れてました。時間が空いてしまい細かいこと書けません。 ホールとその立地、どうにかならないものかと思いました。客席は7割くらい?かなり入っていました。シベ2を始めて生で聴いて、「シベ2かぁ」と思っていた私がおばかさんだったということを思い知らされるくらいの曲と演奏でした。。。 次回は2014年11月2日(日)、コリオラン、メンコン(Vn.長谷部恵美)、チャイコ5番です。

2014.04.13

コメント(0)

-

つくば学園都市オーケストラ第53回定期演奏会(2014.4.6)

つくば学園都市オーケストラ 第53回定期演奏会 日時:2014年4月6日(日)14:00開演 場所:ノバホール 曲目:ブラームス/大学祝典序曲 ボロディン/交響曲第2番ロ短調 シベリウス/交響曲第5番変ホ長調 Op.82 指揮:小森康弘 演奏:つくば学園都市オーケストラ だいぶ経ってから書いたので印象は薄くなってしまったのですが、ただ一つ、オケが落ちそうになりかけた途端小森さんの指揮がちょーわかりやすくなって立て直した、というもの。さすがだなぁと思いました。小森さん、その後仙台ジュニアオーケストラの音楽監督になられたようです。

2014.04.06

コメント(0)

-

奏交響楽団第5回定期演奏会(2014.3.15)

奏交響楽団 第5回定期演奏会日時:2014年3月15日(土)14:00開演場所:ティアラこうとう大ホール曲目:ヴェルディ/「運命の力」序曲 フランク/交響曲ニ短調 ファリャ/バレエ音楽「三角帽子」指揮:高橋俊之演奏:奏交響楽団

2014.03.15

コメント(0)

-

オーケストラ・リュミエール第30回定期演奏会(2014.2.23)

オーケストラ・リュミエール 第30回定期演奏会 日時:2014年2月23日(日)14:00開演 場所:相模女子大学グリーンホール 大ホール 曲目:グリンカ/歌劇「ルスランとリュドミラ」より 序曲 ブラームス/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調 Op.102 ドヴォルザーク/交響曲第8番ト長調 Op.88 指揮:小林幸人 演奏:オーケストラ・リュミエール

2014.03.01

コメント(0)

-

お茶の水OBオーケストラ 第36回演奏会(2014.2.16)

お茶の水OBオーケストラ 第36回演奏会 日時:2014年2月16日(日)14:00開演 場所:新宿文化センター大ホール 曲目:F.シュミット/『ノートルダム』より 序曲・間奏曲・謝肉祭の音楽 ブルックナー/交響曲第8番ハ短調 指揮:田部井剛 演奏:お茶の水OBオーケストラ(作成中) 先週の読響の番組でブルックナーをやっていて、ナマで聴いてみたいと思ったところに演奏会があったので出掛けた。実は録音録画でもブルックナーを聴いたことは殆ど無い。 お茶の水OBオーケストラは東医歯大とお茶女の学生オケのOBを主体とした団体である。

2014.02.16

コメント(0)

-

DNPフィルハーモニック・アンサンブル 第28回ふれあい音楽会(2014.2.8)

DNPフィルハーモニック・アンサンブル 第28回ふれあい音楽会 日時:2014年2月8日(土)14:00開演 場所:紀尾井ホール 曲目:ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」より序曲、花嫁介添え娘の歌、狩人の合唱 シューマン/「3つの詩」Op.29より 「流浪の民」 リスト/交響詩「レ・プレリュード」 ブラームス/交響曲第1番ハ短調Op.68 岩井俊二作詞/菅野よう子作曲/「花は咲く」 指揮:山口健一 演奏:DNPフィルハーモニック・アンサンブル DNPフィルハーモニック合唱団(作成中)

2014.02.08

コメント(0)

-

ヴィルトーゾフィルハーモニー管弦楽団第37回定期演奏会(2014.1.18)

ヴィルトーゾフィルハーモニー管弦楽団第37回定期演奏会 日時:2014年1月18日(土)18:00開演 場所:川崎市教育文化会館 曲目:R.シュトラウス/13管楽器のためのセレナード ブラームス/ハイドンの主題による変奏曲 ブラームス/交響曲第2番ニ長調 指揮:山元富雄 演奏:ヴィルトーゾフィルハーモニー管弦楽団(作成中)

2014.01.18

コメント(0)

-

千葉フィルハーモニー管弦楽団第29回演奏会(2014.1.11)

千葉フィルハーモニー管弦楽団第29回演奏会 日時:2014年1月11日(土)18:00開演 場所:習志野文化ホール 曲目:プロコフィエフ/「ロメオとジュリエット」より 3つの組曲を中心にストーリー順に抜粋 ニールセン/交響曲第4番「不滅」 Op.36 指揮:金子建志 演奏:千葉フィルハーモニー管弦楽団 2014年の聴き初め、マチネのJR東日本・ブラ2も考えたのだがまたトリフォニーだったので、昔住んでいたところの近くへ、こういう機会でもないと聴かないであろうニールセン(の中でも一番有名だが)を聴きに、何より何十年も前から音楽評論家としてNHK-FMでよく解説を聞いていた金子建志さんを見に習志野(総武線津田沼駅前)へ。 土曜夕方で予想以上に渋滞して、当日券を買って飛び込んだのは開演5分前(こんなのばっか(汗))。ベタ一面の座席にはシブイプログラムにもかかわらず五分の入り(ここ、上手にパイプオルガンあったんだぁ。忘れていた)。センターやや後ろの席をget。 「ロメオとジュリエット」のオケ演奏は、抜粋・順序入れ替えした組曲版が有名でよく出来ているのを、敢えて全曲版の順に演奏するという、金子建志さんなりのこだわりを持ったプログラムビルディング。ただ・・・、知っているのは「モンタギュー家とキャピュレット家」だけで、その他の曲が細切れで演奏され、おまけに演奏(特に弦)の技術的なものもあって、TTL75分の演奏はちょっとしんどいものだった。事前にオケのwebに解説がアップされていて読んで来い、というのは、方針にちょっと無理があるかなぁ。奏者では、VaソロとSaxが印象に残った。 ニールセンは一転して、曲も演奏もずっと聴きやすいものだった。多調性でもあり、集中力みたいなものにはやや欠けるが、なるほどなるほど、こういうのもアリかと思わせる曲と演奏だった。アンコールはレハール/「金と銀」、聴衆に向かって紹介した金子建志さんのナマの声を聞いた。

2014.01.11

コメント(0)

-

東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団第30回定期演奏会(2013.12.22)

東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団第30回定期演奏会 日時:2013年12月22日(日)19:00開演 場所:すみだトリフォニーホール 大ホール 曲目:ウェーバー/歌劇「オベロン」序曲 ブルッフ/クラリネットとヴィオラのための二重協奏曲 ホ短調 ブラームス/交響曲第4番ホ短調 Op.98 指揮:原田幸一郎 独奏:亀井良信(Cl)・須田祥子(Va) 演奏:東京大学フォイヤーヴェルク管弦楽団 年末になって、どうしてもブラ#4が聴きたくなって日曜ソワレへ(翌日は祝日にも拘らず出勤日なのだ)。事前にメールで申し込んだのに当日引き換えになって、会場に向かったら長蛇の列。吹き曝しは寒いのだ。 開演ギリギリに飛び込むと、本当に空席がない。最上階まで行って真ん中に割り込んで入ったのだが、このホール、3階席は傾斜が緩くなっていて、通路2列目にも拘らず指揮者の姿が全く見えない。両翼の席は見やすいのに。ちょっとがっかりきた。 団名の「花火」の如く、女性の衣装がとても華やか。シティフィルでもこんなのあったっけ。序曲に続き二重協奏曲。ソリストは二人ともこの楽団のトレーナーアシストで、須田さんなんか東フィルの首席だ。始めて聴く曲ながら、(プログラムノートに記載の通り)ソロ楽器が弦・木管のともに中音域を担い滔々と歌う。第3楽章は一転して華やかで、須田さんのVaが大変好みでした。 さてお待ちかねのブラ#4。ブルッフのソロだった亀井さんも演奏に加わり、その他明らかに年齢層上だろという演奏者も数名(トレーナーか?)、でも曲は元気に進みます。まぁ、学生オケでシブイ演奏というのはちょっと期待が大きすぎたかもしれません。第4楽章のトロンボーンは、良く揃っていると思ったら三人とも東京音大のトラでした。 アンコール終演後のロビーでは団員がカンパを集めていました。このコンサートは賛助会員とカンパで成り立っているようで、おばさま方が結構拠出していました。

2013.12.22

コメント(0)

-

新宿交響楽団第46回定期演奏会(2013.12.1)

新宿交響楽団第46回定期演奏会 日時:2013年12月1日(日)14:00開演 場所:新宿文化センター大ホール 曲目:モーツァルト/歌劇「フィガロの結婚」序曲 KV942 ファリャ/バレエ「三角帽子」第1組曲&第2組曲 チャイコフスキー/交響曲第4番へ短調 Op.36 指揮:平野桂子 演奏:新宿交響楽団 これもまた私にとって懐かしい新宿文化センター大ホールです。今日は曲目と入場無料に誘われてやってきました。みると中は結構な聴衆の人数です。確かにご年配の人が多いように見えます。1Fやや後ろ、やや下手側に一つ席を見つけて座りました。 こちらの楽団、パンフレットの語り口が平易でわかりやすく、曲の理解に役立ちました。それに私はそもそも「三角帽子」(トリコーン)が何か知りませんでした。サーカス帽子みたいなおどけたものではないそうです。またチャイコフスキー第4番の第4楽章が「白樺は野に立てり」を下地にしていることも。 各地の副指揮者や指揮アシスタントを歴任している平野氏、オーケストラを無難に着々と導いていきます。 後半は一転して重量級のチャイコフスキーです。きっちり14型を守っているオーケストラですが、テンポがどうにも遅めです。これは奏者が大変かと思ったのですが、第3楽章のオールピチカートも無難にこなし、躍動感ある第4楽章も同じテンポで進みます。これはオケの力量を見切った設定かと気が付いた最終盤に急速にテンポアップして終了しました。 追記 第4楽章で斜め前に座ったカップルの女性が途中で指揮を始めました。大きな振り間違いはないので「勉強中」なのでしょうが、かなり目障りでした。ちょっとがっかりだったなぁ。

2013.12.01

コメント(0)

-

つくば古典音楽合唱団 第27回定期演奏会(2013.11.29)

2013年11月29日(金)19:00開演 つくばノバホール 創立25周年記念 第27回定期演奏会 曲目:シューベルト/ドイツ・ミサ D872 より 入祭唱、グローリア シューベルト/ミサ曲ハ長調(第4番)D452 モーツァルト/ミサ ハ長調《戴冠式ミサ》 指揮:鈴木優 演奏:つくば古典合奏団(コンサートミストレス神戸愉樹美、Org.渡部聡) 合唱:つくば古典音楽合唱団 新たに住んだ土地で名に聞くホール、それに合唱団の視察も兼ねて、当日券を買って入りました。指揮者は芸大声楽科出身の方、ヴィオラ・ダ・ガンバ並びに古楽器演奏で著名な神戸愉樹美さんをコンミスに迎えた(毎回)特設のつくば古典合奏団です。パンフにこれまでの演奏記録が載っていましたが、ルネサンス・バッハ・モーツァルトあたりを中心にロ短調やレクイエムなどの大曲を含めたオケ付きのものをやっているようです。次回は来年11月にハイドン/テレジア・ミサの募集が載っていました。 ホールはとてもきれいで、座席はベタと1~2列の両側回りこみ、内側も席数に比べて広い空間があります。ステージもそこそこ広いです。座った席は真ん中付近やや下手寄りです。やがて合奏団が入り、そのあと入場した合唱団は総勢六十数名、バスは12名くらい居ますが、2名を除いて白髪の男性でした。まあ、私も殆どそこに近いが。女性はもう少し若い人の割合が高かったようです。 アンサンブルをしているのは見て取れましたが、ソプラノの山台が角度ついていて、団員がそちらを向いているせいなのか、指向性が強く、ちょっと音が遠く聞こえました。 それもあって耳が慣れなかったのか、ドイツミサの頃は音小さいとおもっていましたが、耳が慣れてきたのか、合唱団員の喉が温まってきたのか、規模なりの音がするようになりました。音楽は総じて真っ当な作りで楽しめました。合奏団のVn.の中にはちょっとアレッという人もいましたが。 Sop.独唱の岩見真佐子、小柄ですが曲に合った美声で聞き惚れてしまいました。Bassの米谷毅彦、大昔に新星日響合唱団でトラとして来ていたときには顎鬚が立派でしたが、今はきれいさっぱりしていて、本業の歌手のほか、郡司先生の後任なのか荒川少年少女合唱隊の指揮者をしておられるようです。

2013.11.29

コメント(0)

-

第66回全日本合唱コンクール全国大会(大学職場一般部門)(2013.11.24)

第66回全日本合唱コンクール全国大会(大学職場一般部門)二日目、混声部門会場:千葉県文化会館 私が中学生のときにコンクールに駆り出されたのがここじゃなかったかと思います。その頃から在るはずなので歴史あることは間違いと思いますが、改築したようで、座席数が少なく、音響も良くなっているとJCAからツィートが入っていました。今の自宅から車で2時間、1F中央の通路よりちょっと後ろ、そんなに悪くなさそうな席に座りました。審査員は2Fかな。3.淀川混声合唱団(大阪府) 伊東恵司さんが指揮者に就任されてからすっかりbig nameになった感があります。昨年までの職場の雄、新日鐵住金との同曲対決(課・自とも)も聴きものです。 課題曲G2のコープランド、初めて聴きました。課題曲にも手を抜かない、良い演奏です。また3団体目でこのホールの特性がようやくわかった気がします。自由曲はペンデレツキ/Agnus Dei、私も24年前に演奏しましたが集中力の要る曲です。よどこんのAgnus Deiは緊張感の持続する、一息で聴かせる名演でした。4.CANTUS ANIME(東京都) 課題曲G4(屈折率)、自由曲は三善晃/であい です。なんだろう、この音量は。パンフに54名とありましたが、よどこんの72名に引けをとらない、ものすごいものでした。圧倒され続けて演奏終わった気がします。アラがなく、聴後感?は悪くありません。5.新日鐵住金混声合唱団(大阪府) 再び大人数(85名、混声最多)の合唱団、再びコープランドとペンデレツキです。これぞグランドコーラスという演奏を聴かせてくれます。コープランドについては、こちらのほうが私の好みの語り口でした。それに対してペンデレツキはちょっと切れる(途切れる)感があってよどこんの勝ち?です。7.グリーン・ウッド・ハーモニー(宮城県) 課題曲はG1(Victoria/O Magnum Misterium)、ひそやかな喜びの三拍子が印象的ですがその後の二拍子はもっと雄大でもいいかと思います。 自由曲はラッススの聖ペテロの涙からVIII, XXI、七声部のマドリガルです。ステージ上で美しくアンサンブルしているのはよくわかるのですが、いかんせん客席に届かない。なんか遠くのほうで楽しそうにやっているなぁ、あるいは、中世の画で、底面が四角形で身長以上の高さがある台の四面にそれぞれのパート譜を貼ってそこで歌っているという構図のものを思い出してしまいました。8.会津混声合唱団(福島県) 一般の部Aグループからの殴りこみ?、でも38名では室内合唱の部に入れないから仕方ないですね。課題曲はG1、自由曲はメンデルスゾーンの詩篇第2番。会津混声のイメージからは程遠い、なんてシブイ選曲なのでしょう。でもこのホールでは、明らかにそれがマイナスになっています。なにせ届きません。9.合唱団ノースエコー(愛知県) こちらも名門ですね。おはこの北欧ものを持ってきました。 課題曲はG2、自由曲はサンドストレム/詩篇67番。うまく言葉では言い表せないのですが、巷に名を聞くサンドストレムとはこういうものか、というような演奏でした。聴後感非常に良いです。音量に関しても、押し付けがましくない割りに聴き応えは充分にありました。10.ヴォーカルアンサンブル《EST》(三重県) こちらもAグループの常連さんというか、少人数で機能的な演奏をする団体というイメージがありました。40名で混声部門です。課題曲はG2(すっかり慣れました)、自由曲はウィテカー/アレルヤです。充分に訓練された名調子だと思います。定演だ、ジョイントだと、何度も演奏しているようですし。ソロが多いなぁ。13.Choeur Chene(奈良県)(アクサンの表記法がわからないのでご容赦ください) こちらも宝塚室内コンあたりで名門かと思いきや、よどこんや新日鐵住金と同じ関西・混声を勝ち抜いてきた団体、なんていう混戦なのかと。 課題曲はG1、自由曲はヒンデミット/Credo。なんというか、雑味のない正確なヒンデミットでした。それはそれで好みが分かれそうです。 全団体終了後、知り合いが「中高のコンクールの延長みたいなのは聴き飽きた」と言っていました。私もそう思います。クラシカルなオトナの合唱最高、でも古臭いものの再生産にならないためにはどうしたらよいか、考えるきっかけになりました。

2013.11.24

コメント(2)

-

船橋フィルハーモニー管弦楽団 第56回定期演奏会(2013.11.10)

2013年11月10日(日)14:00開演 船橋市民文化ホール 曲目:ドヴォルザーク/序曲「謝肉祭」 ストラヴィンスキー/組曲「火の鳥」(1919年版) ベートーヴェン/交響曲第7番 イ長調 Op.92 指揮:武藤英明 演奏:船橋フィルハーモニー管弦楽団 急にスケジュールが空いて捜した演奏会。すみだトリフォニー(学習院輔仁会・ヴェルレク)も興味あったのですが混雑が予想されたので、指揮者名、曲目と「第56回」に惹かれてこちらへ。このホール、実はウン十年前に成人式(!)でお世話になりました。忘れていましたがこんなだったかな。それにしても駅の南口は京成が高架になってちょっとはすっきり整理された・・・ということはないようで。 当日券を購入して中へ。ロビーコンサート(KV.137)には間に合わず2階席へ。ああ、こんなに小さいホールだったか...「謝肉祭」「火の鳥」が始まるのだが、いかんせんホールが小さいせいか、音響のせいか、席が悪かったのか、ワン!と響いてこない。特に弦。人数がそれなりに居る低弦も、人数が少ないVn.も。ピアノやハープが入った「火の鳥」なんて、なんというか、とても楽しい曲なのですが、ここぞ!というときに弦が出てこない。よく聴いてみると響の質は決して悪くないのに、ちょっと残念。 後半はまず指揮者によるレクチャー。各楽章の実演を交えた説明で、奏者の方々は大変だったのでは。そしてベト7、スタート。同じ二管編成でもシンプルになってもっと弦の重要性が増す気がするのですが、インパクト弱いです。Hr.は4人でしたが。武藤さんの指揮もちょっと重いかな。そんなこんなで演奏終了。アンコールはファランドール。お疲れさまでした。

2013.11.11

コメント(0)

-

新日本交響楽団 第91回定期演奏会(2013.10.27)

2013年10月27日(日)13:30開演 すみだトリフォニーホール 曲目:ワーグナー/歌劇「リエンツィ」 Op.49より 序曲 シベリウス/交響曲第6番ニ短調 Op.104 ドヴォルザーク(ドヴォジャーク)/交響曲第9番ホ短調 Op.95「新世界より」 指揮:新田ユリ 演奏:新日本交響楽団 関東復帰一発目は大きなホールで。定期を2年に3回もやれるのはそれなりのところと判断して出掛けました。メールをコンビニでプリントアウトし13:15頃ホールに到着したところ、平土間は殆ど満席。諦めて3階バルコニー席左へ進みました。ここはステージ上の指揮者や奏者の動きがはっきり見て取れます。もっとも左だったので第一Vnの後方は死角でしたが。 ワーグナーなのでまずは大きな編成。16-14-10-10-7でしょうか。この曲、初めて聴きましたが、Overtureと思ったよりは盛りだくさんで盛り上がる内容でした。演奏もまずまずです。 次のシベリウス、これも初めて聴く曲です。指揮者の新田氏が日本シベリウス協会事務局長ということもあり丁寧な解説文を寄稿されており、対位法のことが沢山書かれていたので楽しみにしたところ、いきなり弦楽合奏で透明な音楽が始まります。ところどころ管や打楽器のサポートはあるものの、再び弦楽合奏に戻ります。なんかようわからんようになってきたと思ったところ、指揮者が両手を左右に広げて、再び振り始めるところからハープが入り、音楽も演奏もリズミカルに動き始めました。混沌から妙なる調べに整理されてホッ。ここからが第一主題なのでしょう。なんとなく知っているシベリウス風の音楽が美しく始まります。 第二・第三楽章も引き続き叙情的な音楽が繰り広げられ、第四楽章でもところどころ長調っぽくなるのですが再び引き戻され、という感覚は一貫しており、弦が主体で、行きつ戻りつのドリア旋法の音楽は静かに幕をおろします。すがすがしい音楽でした。スタンディングはハープ奏者。 帰宅してから調べてみたところ、新田氏は昨年4月にアイノラ交響楽団第9回定期演奏会でも同じ交響曲第6番を演奏していました。また、「シベリウス好き」の人で、この6番を一番に挙げる人が本当に多いのはびっくり。 休憩時間にチーズケーキをほおばって、後半は「新世界より」。名曲ですし何回か実演を聴いているはずですが、ライブで聴くといろいろと発見があることが楽しいです。席が3Fですし。 全体にゆったりしたテンポで音楽は進みます。そこまで重厚にはならないのですが。特筆は第二楽章のEng.Hrnの有名なソロ。女性の2番奏者が3回とも、押し付けがましくなく朗々と演奏していました。本当にブラボーです(プログラムによるとトラらしいです)。男性のOb.一番奏者も立派でした。フルートの1番奏者もいい音出していましたが、バランスからいうと音量小さいかも。弦楽器はtuttiが素晴らしいです。 最後まで丁寧な、ほとんどまくしたない演奏で終了しました。アンコールはドヴォジャーク/スラブ舞曲Op.46-8、比較的単純なあっさりとした音楽でした。 終焉後にホールから出ようとすると、新田氏とコンマスが出口でお見送りしていました。団員はともかく、指揮者が、というのは始めてみました。次の内容が関係あるのでしょうか。。。http://www.yuri-muusikko.com/2013/10/91-1.htm

2013.10.28

コメント(0)

-

第66回福島県合唱コンクール(2012.8.31) その2

続きです。・混声もうまい 前述の頃は女声上位だったのですが、その後福島県も公立はみな共学になって、その後どうなったのかと思っていたら、混声でも堂々とした演奏を聴かせてくれました。10年前には、高校の男声の問題から、金沢二水くらいしかパッとした混声はなかったのに比べると長足の進歩です。1位になった郡山高(指揮・____先生)や会津学鳳中高、__高校のブルックナー、結果はイマ一歩でしたが私は驚き、かつ感動した磐城高校、我々が昨年コンクール自由曲にしたシェーンベルク/詩編130番を自由曲に持ってきて銀賞トップだった会津高校など、枚挙にいとまがありません。・発声が進歩 安積黎明と_高校は独特のディクテーションがあって、よく「100人のppp」なんて言っていたものですが、現在はその半分の人数でも日本語の語感がはっきり聞き取れます。一方その他の高校の多くは、より少ない人数でもボリューム大きく、東北声なんて最早昔のものになった感があります。声さえ出ればいいというのものではないですが、少なくとも変わったことだけは事実です。・選曲が多彩 コンクールですから全体のバランスなんて無くてもおかしくない(まあ、安積黎明が鈴木輝昭だからウチは同じとか、ウチは違うセンで、というのはあるかもしれませんが)のですが、高校の部は見事にバラバラです。自由曲だけでなく選択曲も、です。公募G4のモザンビークも3回くらい聴きました。 これは先生方がよく勉強しているに違いありません。中学の部はパンフを見る限り一昔前の選曲が大半でした(これは中学だから、という側面もあるかもしれませんが)し、一般の部は悪く言えば古典芸能、同好の士が毎年同じ分野を演奏している、よく言えば特定の分野に磨きをかけているというので、聴いてたのしむのにどれかを選べと言われれば間違いなく高校の部です。 いやぁ、これはしっかりした頭の時に聴きたかった。この暑い夏では仕方ないですが。 福島県は面積も広く有力校も多いため、県大会も地震前は中通り北・南・会津・いわき・相双の5か所で回していたようです。となると、次に郡山で県大会が開かれるのは4~5年後(須賀川などに回ったら更にその5年後?)です。これは貴重な機会だったのだなぁ。 今年は東北大会が郡山です。土曜日は練習、日曜日は出演ですが、また金曜日に会社休んで高校の部を聴こうかな。

2012.09.04

コメント(0)

-

第66回福島県合唱コンクール(2012.8.31) その1

郡山に移り住んだのをいい機会に、コンクール福島県大会を聴いてきました。場所は我が家から徒歩10分(笑)の郡山市民文化センター、本当は三日間開催なのですが、土日は宮城に戻る(そちらで県大会参加)ので、こっそり会社を休んで金曜日、高校の部だけ聴きました。食料持参で。 安積黎明は今どうなのか(あの「揺らし」は健在なのか、3月の「音楽都市こおりやま全国合唱祭」のときは我々の次だったのでよく聴けませんでした)、その他の高校はどうなのか、楽しみに行きました。 ・・・本当は感想を個別に沢山書きたいのですが、前日までの暑さとお仕事、ちょっと寒いくらいの館内の冷房、次々と聞こえる心地よい音楽、とくれば、私の場合、結果はおのずと知れています。たとえ起きていても、普段と聴き方が変わっている可能性があります。 前置きはそのくらいにして、・福島県の高校の部のレベルは本当に高い 私が高校の部をそれなりにきちんと聴いたのは郡山で全国大会があった2000年だったと思います。あの時の安女(安積女子、今の安積黎明)や会女(会津女子、今の葵)の「生で聞かないと本当のところはわからないゾクゾク感」は今も健在でしたが、それ以外の高校も驚くほどよくできた演奏をします。 それに、福島県からは今年金銀合わせて15校が東北大会に出れます。全国常連校なら全国大会が頂点で、東北大会が勝ち抜く演奏で、県大会は・・・とならないのがさすがです。 (でもこの「伸びシロ問題」、合唱だけでなく吹奏楽でも結構難しい問題のように感じます。要は指導者次第なのでしょうね) これは審査員泣かせです。浅井理事長始め5人の審査員(東北大会レベル?)、好みが出そうです(まぁ、結果を見るとせいぜい金と銀の違いくらいでしたが)。高校なんて1日で終わるからまだいいほうで、中学なんて土曜まる一日+日曜午前中、これで順番だけ入れ替えて全く同じ演奏ができたとしても同じ点数をみな付けられるのでしょうか?というくらいです。まあ、東北大会はそれぞれ1日で終わるそうなので、行ければなんとかなるでしょう。その2に続きます。

2012.09.03

コメント(0)

-

泉管弦楽団 第34回定期演奏会(2011.12.4)

2011年12月4日(日)14:00開演 横浜市泉公会堂ホール 曲目:リスト/交響詩「前奏曲」 ドビュッシー/小組曲 ブラームス/交響曲第4番ホ短調Op.98 指揮:三矢幸子 演奏:泉管弦楽団 午前中に家電宅配便の発送をしていたもので、迫さん/葛飾フィルは間に合わず、それでも生を聴きたいがために泉公会堂へ(土日で3団体目(苦笑))行きました。しかもメインは同じブラ4。当日券を買って会場へ。下調べでキャパ800と知っていましたが、お客さんの入りは上々で、今回は珍しくかなり前のほうの席に座りました。 コンミス(若旅菜穂子さん)登場、しかし客席からは拍手起こらず、不意を突かれて私も拍手を忘れてしまいました。いや、お人形さんのような髪型、おでこ、出で立ちに見とれていたと白状すべきかもしれません、彼女、演奏中も非常に背筋が良く伸びています。 リストは名曲なので、「あぁ、これこれ」という感じでした。10月に一度聴いています。今年が生誕200年なのだとか。曲の進みも無難にまとめています。管楽器のソロが各パートうまいのも、曲がよく流れる要因なのでしょう。 ドビュッシー、これも10月に別のところで聴いていたが記憶は薄れています。。。今日の演奏は良く整えられた演奏と思います。印象深いというより聴き易いといった感じでしょうか。 さてお待ちかね、ブラームス。一時期遠ざかっていたが名曲であることに間違いなく、今日の3曲の中で一番聴いた記憶があります。いきなりの主題、勝手な印象ですが、どうもあっぷあっぷな感じで曲が進みます。聴いているこちらもハラハラドキドキ。各パート本当に難しいのでしょうね、弦と管と打楽器の三者のビート感が合わないし、指揮者も交通整理しにいこうとしない感じなので、ピークごとにジャン!と行きません。今回余りにも前の席なのでタクトも全て見えていましたが、それに一番合っていたのはティンパニだったと思います。余談:どうやらトラ=プロらしいです。渡邉達弘(ボブ)さん~「ボブ情報 -bob-news」で検索。ということは、オケは指揮者みていない?それとも見ても合わせられない(そんなわけないか)。そういえば、団のwebにも打楽器奏者募集と書かれていたっけ。 でも途中からは立ち直ってきて粛々と進みます。流れ出すととてもいい感じです。曲も理知的な印象が強いです。指揮者の三矢さん、ドライブするというよりも着実にまとめる感じです。終演後も、はやりのパート毎に立たせるということもしません。アンコールに「フォーレ/ペレアスとメリザンド」から「シシリエンヌ」を演奏して終了しました。後記(12/7)今頃になって、ふと気がつくと頭の中に4番第一楽章の第一主題が鳴っています。私が好きなブラームス1番やドヴォルザークの8番は、心が陽、活発なときに私の中で鳴るのですが、この4番はテンションがもう少し低いときに心に染み入ります。CDとか聴くと、決しておとなしいだけの音楽ではないのに。パンフの解説で団員が無人島に1枚だけ持って行くCDはブラ4だと書いていたのがほんの少しだけ分かった気になりました。再発見させてくれた泉管弦楽団に感謝。後記その2(12/9)どうやらコンミスもプロらしい。道理で1人だけ拍が違うことがあったわけだ。インテンポの感覚が、プロとアマでは決定的に違うことを、私はカミさんから教わった。。。(爆)

2011.12.04

コメント(0)

-

首都大学東京管弦楽団 第50回定期演奏会(2011.12.3)

2011年12月3日(土) 19:00開演 東京文化会館大ホール 曲目:ワーグナー/歌劇「ローエングリーン」第3幕への前奏曲 ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26 マーラー/交響曲第1番ニ長調「巨人」 独奏:山口裕之(Vn) 指揮:増井信貴 演奏:首都大学東京管弦楽団 マチネと夜に別の演奏会を聴くなんて始めてです。でも懐かしの東京文化で聴きたくて、京王線と山手線を乗り継いで上野へ。プリントアウトしたチラシで入場してびっくり。すごい観客数です。大ホールがあんなに埋まるなんて。ようやく一人割り込んで1F後方やや下手寄りを確保。パンフに載っている過去5年間の演奏を見ても、半数以上がパルテノン多摩(客席数1,414)を会場にしているので、今回はいつもより大きい会場、多いお客さんなのでしょう。 ワーグナー、各楽器や打楽器に自由にやらせています。パンフの指揮者のお写真、ちょっと無理ありすぎ。 ブルッフで小編成になって、ソリストが入場。深い低音でソロが始まります。山口さんの独奏は渋くて重厚な感じで、知らないけどイイ曲だぁ・・・と思っていたら、第3楽章で「あれ、この曲だったの?」という感じです。勿論これ知ってます。でも第1楽章の重厚なイメージは覆されてしまいました。あっ、あくまでも「曲が残念」なのであって、「演奏が残念」ではありません。繰り返しますが、演奏はとても気に入りました。 マーラー、山口さんトレーナーとして?1st Vnの2列目(8プルト目の左側)へ。それにしてもこの楽団、トレーナーにbig nameが散見されます。マーラー聞いたの、何年振りでしょうか。いいサウンドしています。指揮者もこじんまり纏めようと思っていませんから、奔放なマーラーサウンドが炸裂します。ついでに曲も纏まり無いですなぁ。もっと凝縮すればいいのに。最後でホルンが突然立ち上がって演奏したのはご愛嬌。

2011.12.03

コメント(0)

-

専修大学フィルハーモニー管弦楽団 第39回定期演奏会(2011.12.3)

2011年12月3日(土) 13:30開演 パルテノン多摩 大ホール 曲目:ヴェルディ/歌劇「運命の力」序曲 サン=サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番 チャイコフスキー/交響曲第4番へ短調 Op.36 独奏:松田理奈(Vn) 指揮:三河正典 演奏:専修大学フィルハーモニー管弦楽団(本文作成中)

2011.12.03

コメント(0)

-

東京電機大学管弦楽団 第65回定期演奏会(2011.11.12)

2011年11月12日(土) 14:00開演 大田区民ホール・アプリコ大ホール 曲目:サン=サーンス/「英雄行進曲」 グリーグ/「ペールギュント」第1組曲 ドヴォルザーク/交響曲第8番ト長調 Op.88 指揮:家田厚志(常任指揮者) 牧田裕史(学生指揮者) 演奏:東京電機大学管弦楽団(本文執筆中)

2011.11.12

コメント(0)

-

横浜シティシンフォニエッタ 第21回演奏会(2011.10.23)

2011年10月23日(日)14:00開演 鎌倉芸術館 小ホール 曲目:リスト/交響詩「レ・プレリュード」 ハイドン/交響曲第96番ニ長調「驚愕」Hob.1-96 ベートーヴェン/交響曲第5番ハ短調「運命」Op.67 指揮:児玉章裕 演奏:横浜シティシンフォニエッタ 今日何を聴きに行こうかアマオケの一覧サイトを見たときに、鎌倉芸術館という文字が目に飛びこんできました。比較的新しいホールで私は行ったことがないので、どんなものか見てみたさに決めました。大船駅から徒歩10分というのも良いところです。気になったのは、連絡先が指揮者本人ということ。 鎌倉芸術館には他に大ホールがあって、そちらで横浜シティ合唱団がサンサーンスのレクイエムを16時からやるのを知って心が一瞬揺れましたが、合唱団の他のプログラムが?だったので初志貫徹。さて、建物に入ると当日券売り場がありません。「??」と思い尋ねてみると、入場無料とのこと。 ホールはキャパ600程度とみたのですが、間口も広く空間もゆったり、そして客席の床まで木張り。これは力(りき)入っています。真ん中付近に着席します。ただお客さんの年齢層が明らかに高めです。入場無料というのが関係しているのでしょうか。 最初のリストは打楽器・ハープまで入る大編成の曲です。ハイドンとベートーヴェンの組み合わせに何故これを持ってきたのかよくわかりませんでした。出てきた指揮者は私よりも年齢上と見ました。後で調べると、ワセオケ出身でいくつかのアマオケを振っているようです。客層が年配なのもそのせいでしょうか。斜め前の席に居た年配のお客さん、途中で席を移動しました。真相は不明ですが、たぶん金管の直撃を喰らってしまったものと思われます。なにせ高さとボーンの向きがまさにこっちだったもので。 実はリストもハイドンも、そして期待のベートーヴェンも途中で寝てしまい、あまり感想らしきものが書けないのです。私の寝不足のせいかと思います(翌日から風邪引きになってしまった)。面白い曲なんですけどねぇ、特にリスト。ハイドンも、なんというか、もっさりした感じというか。 ベートーヴェン。生で聴いたのは何時以来でしょう・・・振り始めから大注目です。あんまり気にしすぎてコンマスに意識が行きませんでした(苦笑)。ああやって振るのか、、。曲全体としては、木管が華の曲なんだなぁと改めて思いました。いいアンサンブルが目白押しです。耳にも心地よい。でも本当はそれだけのはずありません。一方弦は・・・10型(9?-7-6-4-3)でしたが、第1楽章なんか、細かい音符のところで弦消えました。さすがにあそこまでというのは聴いたことありません。メンバーリスト見ると、弦の半分以上が「賛助出演」、つまり他のオケからの応援です。こんなところも関係あるのでしょうか。アンコールにチャイコフスキー/「モーツァルティアーナ」の第3曲を演奏して終了しました。 それにしても良さげなホールだなぁ。大ホールも興味津々・・・

2011.11.03

コメント(0)

-

府中市民交響楽団 第64回定期演奏会(2011.10.2)

「フランスにふれる」(第47回府中市民芸術文化祭参加公演) 2011年10月2日(日) 14:00 府中の森芸術劇場 どりーむホール 曲目:ドビュッシー/小組曲 フォーレ/組曲「ペレアスとメリザンド」 ラヴェル/スペイン狂詩曲 ラヴェル/ボレロ 指揮:高橋勇太 演奏:府中市民交響楽団 言うまでもなくボレロに注目です。前に聞いたのは東京文化での山一ダンス(山田一男が指揮台で踊る)の新星日響ですから30年くらい前?(後で調べたら1984.3.29)アマオケでこれに挑戦というのは各パートによほど腕利きが揃っている証拠です。いやおうなしに期待が高まります。 こちらも初訪問のホール、準特急は止まらないけど、競馬場と自衛隊の基地の街に、駅からそう遠くないところに立派なホールがあることは聞いていました。ホールに着くとかなりの数のお客さん。府中市民芸術文化祭参加ということで入場無料だったこともあるのでしょうが、パンフレットの挨拶に固定客が多いとあったので、今回もそうなのでしょう。1F後ろのほうの真ん中やや下手寄りに席を見つけました 「小組曲」うまいです。淡々と、色彩豊かに曲が進みます。管楽器きれいです。そして弦楽器も普通にうまいです。技術も歌わせ方もアンサンブルも申し分ありません。純粋に曲を楽しめました。 「ペレアスとメリザンド」これも同じです。冒頭のフルートソロにすっと引き込まれました。なんともいえずいいです。思ったより古典的な曲を楽しんで休憩へ。 後半はラヴェルです。オケの音色が一気に多彩になります。同じフランスものと言ってもまるっきり違います。ドビュッシー・フォーレと比較するのは酷ですが、格が違います。オケ好きとしてはもう楽しくて仕方ありません。 さてスペイン狂詩曲が終わると、1stVn.が席を下げます。アレレ??なんと指揮者のすぐ斜め前にスネアが。なんじゃいそりゃ(私が知らないだけなのですが)。二人目のスネアと合わせられるのか!? そのスネアのソリスト(!)の演奏で曲が始まります。「これは・・・?」最初のFlのソロがアタフタしています。「ペレアスとメリザンド」でも「スペイン狂詩曲」でも、とっても上手なソロを聴かせてくれたあの同じ人ながらフレーズどころではありません。テンポが速すぎるのです。でも始めてしまったら止まりません。そこから3番目のFgくらいまでそういう感じでしたが、修正できたのか、Esクラリネットあたりから気にならなくなりました。そして各パートのソロ、ばっちりです。キズ皆無とはいいませんが、あれだけできれば立派なもので、アラ探しを忘れて曲に没頭していきました(ボーンもバッチリ)。やっぱり「ボレロ」には心を震わせる(狂わせる?)何かがあります。その魅力には抗し難いです。この素晴らしい演奏を提供してくれた府中市民交響楽団に感謝!

2011.11.02

コメント(0)

-

アークチェンバーオーケストラ 第10回定期演奏会(2011.9.3)

2011年9月3日(土) 14:00開演 ルネこだいら中ホール 曲目:ブラームス/悲劇的序曲 Op.81 スクリャービン/ピアノ協奏曲嬰へ短調 Op.20 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 Op.68 指揮:佐々木新平 ピアノ:西尾真実 1987年生まれ(本文作成中)

2011.11.01

コメント(0)

-

合唱団お江戸コラリアーず 第10回演奏会「お江戸だよ、おっかさん!」(8/14)

合唱団お江戸コラリアーず 第10回演奏会「お江戸だよ、おっかさん!」(8/14)仙台の団員の名代として行ってきました。場所は杉並公会堂。「杉並公会堂」って聞いたときに始め「何故そこで?」と思いました。いかにも公会堂、という古いホール・・・というのは私が学生の頃の記憶で、行ってびっくり!とてもモダンで綺麗な、シューボックス型のホールでした。なんでも2006年に改修して、日フィルもフランチャイズの一つとして使っているのだとか。新宿から近いし、駅から近いし、いいなぁ。開演30分前に着くと、席が結構埋まっている。お盆の真っ只中、暑い暑い日だというのに。。。昨年の朝日コンクール3位(NHK賞)だったのですね。これは失礼!休団中なもので・・・(汗)。ま、20列めに席を確保。独りはこういうときラクです。オープニングは松下耕/Cantate Domino in B♭」。振っていたのは村田雅之さんではないかな。ということは、ピアノは蓮沼匠さん。平易だけれど華やかな曲ですね。1st stage「バルトからの贈り物」ではダルズィンシュ(ラトビア)、カールソンズ(ラトビア)、グリゴリエワ(エストニア)の曲です。指揮は山脇卓也さん、ワセグリのOBのようです。HMLにも昔良く出ていらっしゃった記憶があります。始めのダルズィンシュから痺れました。「これだ!」いきなり音域も音量の幅も広いぶんだけ表現もムチャクチャ広がった感じ。全体的に、特にグリゴリエワで弱音が心に染みます。B2がカッコイイです。あやうく涙をこぼすところでした。放心状態。私は単なる西洋かぶれなのかしらん?2nd stageは高(旧字)嶋みどり「青いメッセージ」。ピアノは須永真美さん。初演(1984年、ゆうぽうとでの早慶交歓=東西四連が大阪だと東京でこれをやる)を聴いている可能性が高いのですが、なにせパンフは泥水を被ってしまい廃棄したので真偽のほどはわかりません。改めて聴くと結構いいと思っちゃったりして。3rd stage「東京だよ おっかさん」ピアノは村田雅之さんでしょうか。企画ものですね。こういうのを六連でやってのけるのがワセグリらしい。でも今日は一般の演奏会、演出を付け加えたにもかかわらず、客席をノセるのに苦労していたようです。女性団員のみなさん、ステージ上では、振る男(の団員)をひっぱたくときは照れずに思いっきりやっちゃってください。演出上、中途半端が一番よろしくない(ホントか?)4th stageは信長貴富「Saemann -種を蒔く人-」委嘱初演です。ピアノは再び須永真美さん。ゆったり聴き始めていたら指揮者がこちらを向いてお辞儀をしています。ええっ?そうです。それで終わりでした。あとでちゃんとプログラムを読めば想定できたのですが、2ページにもわたる長大な信長氏の文章から演奏前には読み取れませんでした。自分の読解力のなさに辟易します。あれっ?もしかして、これを今年のコンクールの自由曲にするのかな?都連のタイムテーブル(9/19)にも今日と同じピアニストの名前が。アンコールは信長氏作曲の、「Saemann -種を蒔く人-」と対になると紹介された平易な曲です。できれば他の曲を聴きたかった。もう1曲は清水脩「斎太郎節」。予定にはなかったといいながらやってくれちゃいました。男声を間近で聴いたのは、なにわのトルミスを東京文化の舞台の袖で出番待ちしながら聴いたとき以来ですが、お江戸のほうが色んな意味で匂うような男声合唱です。男声出身者としてはキライではありません。違うのもやってみたいけど。今日は楽しかったな~もう一度男声やってみたい。

2011.08.14

コメント(0)

-

オーケストラ・リュミエール 第25回定期演奏会(2011.7.17)

2011年7月17日(日) 14:00開演 グリーンホール相模大野 大ホール 曲目:シューベルト/ロザムンデ序曲 モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 ドヴォルザーク/交響曲第7番ニ短調 Op.70 Vn:武田章寛 指揮:小林幸人 演奏:オーケストラ・リュミエール 夏の暑い日の午後、オーケストラ・リュミエール 第25回定期演奏会に出かけました。このオケを聴くのは二度目です。招待状(ホームページからも入手できます)を頂き、開場の頃に出かけると、そこそこ席が埋まっています。私はなぜかグリーンホール大野で毎回同じ付近に席取っています。たまに二階席もいいかなぁ。。。 ロビーコンサートは木管(Flが2本、Ob、Fg)の曲です。すみません曲目忘れました。決して4人の美しい女性奏者に見とれていたわけではなく・・・耳にしたことのある旋律だったなぁ・・・(汗)いつも思うのですが、開演前のロビーコンサートって大変なお仕事だと思います。お客さんとの距離は近いし、パートソロのアンサンブルだし、終わるとすぐにオンステだし。合唱ではあまり聞きません。 シューベルト/ロザムンデ序曲で滑り出した後、オケを二菅編成にサイズダウン(弦も12型)し、ソリストに武田章寛を迎え、モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第5番。いわゆる「トルコ風」です。ソリストは桐朋の2年生(道理で若いわけです)、ヴァイオリンを斜め45度に抱えながら入場し、古典の協奏曲ですからソリストに結構ゆだね、、、と書きたいところでしたが、連日の猛暑からくる寝不足で、楽章ごとに居眠りする始末(苦笑)。見世物のカデンツァも終わったところで目が覚めました(涙)。ソリストが客席3列目の若者を観客に紹介していたので、彼が作曲者(熊倉優)なのでしょう。 ソリストはオケソロむきかなぁ。。。まだ学生だから伸びるか。。。オケは人数少なくなると弦がやせ細って聞こえてしまうなぁ・・・ さてメインは三管14型に戻してドヴォルザークの交響曲第7番。ずーっと前に予習したことなどすっかり忘れてますが、途中までの印象としてはこういう曲もアリか、という感じです。硬い曲ですねぇ。プログラムにも「軍隊行進のような」と書かれています。ところが第3楽章はかなりドヴォルザークらしくなるのです。ああ、コレコレという感じ。私はブラ1の次はドヴォルザークの第8番が好きなのですが、昔聴いた3番も踏まえ、こういう感じで成熟していったのだなと思わせてくれます。 ここで指揮者が面白いことをします。第2楽章で気がついたのですが、指揮棒を置いて指揮をしています。それは第3楽章にも続きます。第2楽章になってからというものの、明らかに音楽の流れがイイ!のです。特に弦の各パートが自然に流れるのです。曲の構成や拍子が込み入っている訳ではないので、それでも十分に縦横の統一感があっていいです。ところが第4楽章になって再び指揮棒を持って降ると、感じも元に戻ってしまいます。曲も元の硬い感じに戻るという点も非常に大きいと思いますが、合わせにいって推進力をそいでいるか、指揮者の振り姿に影響されてしまっているか。。。 パートでいうと、今回も木管がすばらしいでした。アンコールに再びソリストを迎えドヴォルザーク/マズレック(公式webより)を演奏して終了。午後の楽しいひとときでした。次回は2012年2月19日(日)、チャイコフスキー/スラブ行進曲、シベリウス/カレリア組曲、メンデルスゾーン/交響曲3番「スコットランド」とのこと。メンデルスゾーンはオケの実力を現すのに適した曲ではないかと思います。 これまた余談ですが、チェロのトップが背の低い可愛らしいお嬢さんでした。ちょっとびっくりしていたのですが、その方のお兄さん(ジャム兄さんという方)もオケにいらっしゃるらしく、ブログを発見。

2011.07.24

コメント(0)

-

相模原市民交響楽団 第30回定期演奏会

こちらもうまいというブログの記事を目にした「相模原市民交響楽団」が第30回記念の定期演奏会をするということで、ちょうどこちらに居て休みの日だったので、こちらも当日券を買って聴いてきました。開場時刻をちょっと過ぎた頃に入場したところ既にかなり席が埋まっていましたが前回ここに来たときとほぼ同じ位置をゲット。開演30分前にロビーコンサート。フルート四重奏というちょっと変わったものを見させて(聴かせて!)いただきました。フルートもソプラノからバスまで?あるんですね。心地よい演奏でした。さて、頂いたパンフを見ると、これまでの歩みが書かれています。現在の指揮者田代俊文さんが始めて定期に登場したのは1998年だから13年前。団員にもその音楽が浸透していることでしょう。曲目履歴も、メインはやはりロマン派交響曲、でもフランクや「オルガン付き」も、そして節目では「幻想」「巨人」も。その他も一通りさらっており、次何が聴きたいかというアンケートの回答に困りました(笑)。さて開演です。前半はラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」「高雅で感傷的なワルツ」です。いきなりラヴェルとは、チャレンジングな選曲です。オーケストラのまとまりは良く、各セクションも着実にこなしていき、オケのレベルの高さを感じさせます。でも、私にとってはちょっと物足りない。特に円舞曲、何か重いのです。言うは易し行うは難し、というのを承知で書けば、色彩豊かなはずなのに軽さとか色気が足りない感じなのです。細かいポロポロなんかよりもそちらのほうが気になっていまひとつ没頭できませんでした。後半は、ショスタコーヴィチの交響曲第5番。ハープ2台にピアノ、打楽器多数とこちらも前半に負けず劣らずゴージャスな曲です。ちょうど佐渡裕がベルリンフィルの定期で先月これをメインに指揮したことが読売新聞に載っていました。「題名」でもやっていたのでしょうが、ウチにはテレビがないので見ていません(苦笑)。CDやFMなどでは何度も聴いたはずですが、ナマで聴くのは始めてのような気がします。こちらも、実は感想が前半と似たり寄ったりで書くのに困りました。曲が重いのと演奏が重いのは別のはずです。失礼を承知で書くと、これ、ソロの演奏を聞く限り、指揮者だけでなくコンマスの影響も大きいのではないかなぁ。パンフ見るとコンマス二人書いてあって、男性のかたがコンマスを務められたのですが、もう一方のリードも聴いてみたかったと思いました。昨年の定期ではソロ弾かれていたそうですし。一方で曲の難解さも忘れることができません。第4楽章のように強奏と弱奏が繰り返されるとき、どうしても弱奏のほうの緊張感が切れる感じがするのです。本当は弱奏のほうが緊張感漂わせてほしいのに。演奏終了後相模大野駅に向かう道すがら、観客と思しき老夫婦が同じ内容を語りながら歩いていたのが思い出されました。ただしそれらは、基本的な能力が高いために生まれる、もう一歩高みに上ってほしいという、一観客の贅沢な悩みであることには間違いありません。定期、プロムナード、市民合同と年3回以上の演奏機会を持つアマオケはそう多くないはずです。今後ますますの発展を願ってやみません。

2011.06.12

コメント(0)

-

My thoughts are with you.

単身赴任宅にはテレビがないので、帰宅したときに久しぶりに見ている。先週のアリソン(WOWOW)のあとの"We are TOMODACHI."にもグッときたけど、今日のアリソンのあとの"My thoughts are with you."でも涙が出そうになった。どうしてこの表現はストレートに胸に来るのだろう・・・

2011.05.02

コメント(0)

-

片付け

片付けかたに行ってきました。我が家、津波で床上浸水してしまったので。1週間経った18(金)の夜行バス。こんな形で東北急行バスに始めて乗る事になるとは。緊急車両とバスだけの東北道は案外遅れもなく5時半頃仙台駅に着くと・・・ダイエーを囲んで約50人の行列。確か9時半開店では?タクシーの運転手さんも仙台市域から出るのを渋ります。そして行ってみると・・・どうやったらあんなにたくさんの車が積み上がったり横になったりするのか。信号も点いていません。自宅の前の市道は車3台が壊れて無残に置かれ。そして自宅は、、、家具が、電気製品が、本が、楽譜が、、、泥が着いていたり水吸って重くなっていたり。思い出のものもずいぶん捨てました。ウチがあるだけましと思い込もうとするのですが、それでもさびしいです。電気も水道もまだです。駐車場の車も。。。片付けても片付けても終わりません。汲み水しかないので、取り敢えず泥をふき取るだけ、塩気は残っていることでしょう。ベタ基礎にもものすごい量の泥水が。それでも、カミさんの実家(仙台市内)のほうの生協には、9時頃並べば少しずつものが出始め(ホカ弁も営業していた)、バスも市営バス仙台~陸前高砂だけだったのが宮交も運行し、ウチにも2Fだけ電気がともり、ちょっとずつ復旧しています。片道切符でやってきたのですが、まだ水も出ないし、そろそろ会社に戻らないとということで滞在1週間にてバスで帰京しました。駅東口のスタバが朝から営業していたのはちょっとびっくりしましたが新宿に戻ると、、、かなり喧騒を取り戻していました。街行く人の表情も普通に明るいです。なんでしょう、この差は。

2011.03.27

コメント(0)

-

第26回東京ボーカルアンサンブルコンテスト(TVEC)(3/6)

先週は帰仙していたのですが今週末は在京で迎えました。土曜日はバーガーキングと図書館へ(バーガーキング、米国出張のときに食べて、とても美味しかった記憶があったのですが、宮城にはないので是非食べたくて)。日曜日はTVECへ行きました。他県からも参加するレベルの高い大会と聞いていたので。今日は北とぴあでルネバロ部門です。予想外に時間がかかって、開演ぎりぎりに場内へ。お客さん少ないですね~~~。感想を書こうと思って簡単なメモを取っていたのですが、いろいろと余計な考えが浮かんできて、うまく聴けていない団体も(汗)。「アンサンブルに指揮者は必要か?(ワタシはブラバンのように専任指揮者は廃止すべきと思っています)」「技術と音楽性(もちろん両方必要なのは当たり前なのですが・・・)」全体的な感想としては、玉石混交ですね~~。楽しめる団体もいくつかありましたが、中には1分くらいで「早く演奏終わってくれ~」と思うところも。そんな団体が続くとこっちの「きこうとするちから」が弱まってしまい、そんなあとの次のグループが(中身まあまあでも)うまく聞こえてしまいます(そんなところがワタシの素人さ加減なわけですが)。審査員はたいへんだ。印象に残ったのはTMアンサンブル(よく出てよく動く、仕込まれただけかもしれないが。その後の私の「聴く」基準に)、Angelic Voices(技術的にはマル、丁寧さもマルなんだから、指揮者いたらこれぐらいできて当たり前で、コンテストで指揮者立ててまでやる意味があるのか??)、合唱団歌の葉(技術的には安定してます、確かにうまいのですが。。。)、Ensemble WITH(立ち方もルネサンス?現代のステージなんだから普通にこっち向いてよ)、Bois de Voix(ベースが安定していて他がうまく嵌っている)、メルクールといったところです。逆に、審査員の先生方と意見が合わない団体が後半の後半に3つ。審査基準は??と思いますが、まあこれはこれで個性ですわな。

2011.03.07

コメント(0)

-

オーケストラ・リュミエール 第24回定期演奏会(2011.2.20)

2011年2月20日(日) 14:00開演 相模大野グリーンホール 大ホール 曲目:チャイコフスキー/バレエ「白鳥の湖」抜粋 ブラームス/交響曲第3番へ長調 Op.90 指揮:小林幸人 演奏:オーケストラ・リュミエール 我が家の近くのホールはちょっと有名なホールらしい。どんなものか興味津々と思っていたら、ちょうどアマオケの演奏会(それも名曲プロ)ということで、当日券買って聴いてきました。大学のOB・OGオケが年を重ねて市民オケになったようです。指揮者は小林幸人さん。これまでプロのオケはたまに聴いていますが、アマチュア、それも市民オケを聴くのは始めてです。 ホールはキャパ約1800、こういうホールが身近にあるのはいいですね。ちなみに前の日には劇団四季のミュージカルをマチネでやっていて吐き出されたお客さんで伊勢丹の北海道展は満杯でした。 ちょっと脱線しましたが、、、 客席は七分の入り。まあまあいっぱいです。2階席は結構埋まっていました。1階上手に着席。 前半のプログラムは「白鳥の湖」(抜粋)。コンミス(内橋美和子さん)が登場し調弦、客席暗転で雰囲気が高まります。 「序奏」始まってすぐにオーボエ(ですよね?)のソロ。うまいです。一気に音楽に引き込まれました。オケも客席も温まった気がします。「オーボエってこんなに簡単な楽器だったっけ?」いえいえ、絶対にそんなことはないでしょう。 バレエ音楽の抜粋ですので、余り長くない曲をつないで音楽は進行します。「ワルツ」でもオーボエのソロが光っていました。弦うまいです。ああ、ずっとやってきた人達なんだなぁ。楽器演奏できるって、ホントすばらしいことだなぁ。大学入学時に合唱をでなくオケを選んでいたら・・・って、正直うらやましいと思いました。 管も頑張ります。私の座った位置が良くなかったのでしょうか、管が強奏すると弦が埋もれてしまうのです。10型(1stは9人だったような・・・9-10-8-6-6?)で二管編成なので、バランスが悪いはずはないのですが。Hrが4本だから?ステージ上の座り位置をもっと前へ出したら違うかも、と思いながら聴いていました。 後半はブラームスの交響曲第3番。ナマで聴くのは始めてかもしれません。でも各楽章に聞き覚えのあるメロディが次から次へと出てきて飽きません。さすが稀代のメロディメーカーだと思います。ここでもオーボエをはじめとする木管のソロは光っていました。ゆったりと歌う旋律が多いせいか、弦もさっきよりはたっぷり鳴っていていい感じです。音符が細かくなると音量がガクッと下がる(第4楽章)のはご愛嬌かな。 指揮者、ステージ上であんまりドライブするようには見えませんが、ほんとうに一生懸命歌わせようとしている感じです。テンポ設定に熟慮の跡が見て取れます。 第一楽章冒頭の管はちょっと・・・ふわっと柔らかくゆったりした和音で入るのは賛成ですが、バラバラでは注意力が散漫でぼぉーっと始まった感じに聞こえます。cresc.しなくてもいいから、和音ははめてほしいです。また他のところで和音の第三音を強奏するのに違和感を感じるのは、私が合唱経験者だからでしょうか。 調子に乗って好き勝手なことを散々書きましたが、さすが24回も定期をやるだけの実力と実績はさすがです。CDを何十回聴こうとも、ナマの演奏に勝るものはありません。聴きに行って本当に良かったです。感動と興奮でつい筆が滑った、ということでご容赦ください。アンコールは同じくブラームスのハンガリー舞曲第6番(Cfgの方、降りなくてもいいのに・・・)。次回は7月17日、ドボルザークの7番、モーツァルトのVn協奏曲第5番(Vn:武田章寛さん)、シューベルトのロザムンデ序曲と発表されています。三連休の中日というのが難しいところですが、都合がついたら行きたいですね。

2011.02.20

コメント(0)

-

引っ越しました

2月に神奈川県厚木市へ転勤となりました。それに伴い2DKのマンションで単身赴任を開始。一人暮らしは結婚前以来、どうなることやら。半月経ってようやくネット開通しましたので、暇なときにはブログを書きたいと思います。本当は合唱を再開したいのですが、カミさんから遊んでいるな!とクギを刺されてしまい・・・

2011.02.15

コメント(0)

-

いたがきのケーキ

義姉よりいたがきのケーキとゼリーをいただきました。くだもののお店だからフルーツインゼリーが美味しいのは始めから予想できましたが、びっくりしたのはマンゴーのショートケーキ。マンゴーがとてつもなく甘いのは想像以上でしたが、ケーキはスポンジ・クリームとも、ちょうどよいクリームとスポンジの甘さといい、スポンジのやわらかさといい、「これぞケーキの王道!!!」というくらい、それはそれはおいしゅうございました。ケーキ専門店でもここまで美味しいものはなかなかお目にかかれません。さぞかしウデのいい職人さんがいるのでしょう。ゼヒ一度ご賞味ください。

2010.06.19

コメント(0)

-

陸奥八仙

先週金曜日、前の職場の呑み仲間4人と久々に鳥心へ。このメンバーで来るのはほぼ2年振りだ。私がその職場から異動で去った頃からだからずいぶん経つ。この季節はほやということで、先着の二人はすでに賞味中だった。やや小ぶりだがうまい。ゆっくりメニューを見る間もなく「陸奥八仙」!季節限定のお酒は2杯目ということにして、陸奥八仙。ちょっと味が立っているのだけれど、すっきりしていて、でも後味も風味豊か。この店で巡り合ったヒットである。そういえば、ウチの冷蔵庫に日本酒が切れていたのを思い出し、こんどーさんに秘密の?通路を開けてもらい隣の錦本店へ。そこでもつい「陸奥八仙 中汲み 無濾過 生原酒」を買う。こんなに安くていいのかしらん。今このブログを書きながら呑んでいる酒だ。キャップを開けると軽い発泡に気づくが、独特のキレとコクに満足、満足。早く呑みきらなくちゃ。

2010.04.15

コメント(0)

全71件 (71件中 1-50件目)

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 楽天ブックスにて日テレドラマ「 放…

- (2025-09-13 23:06:41)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 藤田浩司ピアノトリオ@Jazz Bar Clou…

- (2025-09-01 15:24:46)

-