大森貝塚<品川>

みなさんが社会科で習った(???)弥生式土器の発見は,東京大学のある文京区本郷弥生町でのこ,だから「弥生式」なのです。JR東海道本線大森駅の近く,線路に沿って大森貝塚があります。この名称も大森駅が近くにあったから「大森貝塚」なのです。実際の貝塚の位置は品川区に含まれる「 大森貝塚遺跡庭園 」のあたり。

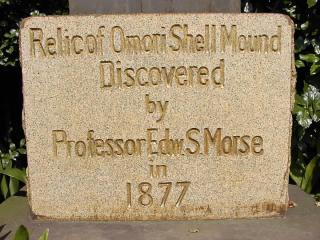

「日本考古学発祥の地」とされる大森貝塚ですが,これを発掘したのはエドワード・シルベスター・モース(Edward Sylverster Morse 1838~1925),アメリカの動物学者です。腕足類(わんそくるい)という,シャミセン貝という名前がついていても貝類の仲間ではない海の動物の研究で明治10年に来日。二日後に横浜から東京へ向かう車窓から,線路脇に露出している貝殻の層を見て直感,いきなり貝塚の発見と発掘,ラッキーでしたね。ちょっと出来過ぎた,神の手のようなお話ですが。日本人は貝塚についての知識はなかったのでしょうかね。これがきっかけになったのか,開設されたばかりの東京大学の東京大学理学部動物学生理学の教授になることを依頼されたのです。

モースは,東京大学の教え子たちと貝塚を発掘,明治12年には日本初の発掘報告書である”Shell Mounds of Omori”を出版。これが本邦初の学術的発掘,調査報告書の発行だったのです。それが大森貝塚が「 日本考古学発祥の地 」と呼ばれる所以です。出土品は国の重要文化財に指定され,東京大学に保管されているそうです。

モースさんは日本のファンになり,アメリカに帰国後もアメリカ人の日本理解に努めたとか。フェノロサなどの来日にも関わり,日本美術の保護にも寄与したのだそうです。モースの硬度計という,鉱物の硬さの指標となる10段階のあれ,硬度1は滑石,硬度2は石膏,・・・硬度10はダイヤモンド,のモースさんはドイツ人の鉱物学者で,大森貝塚のモースさんとは無関係です。

|

|

|

|---|---|---|

4,725 円(1.0%) |

2,520 円(1.0%) |

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 中国&台湾

- 中台国境の島、金門島と新中華民国総…

- (2024-05-23 06:00:12)

-

-

-

- 国内旅行について

- 5/17-2:茨城県・水戸市:偕楽園

- (2024-06-15 00:01:29)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- 【写真なし】サンフランシスコ旅行 7…

- (2024-06-02 15:48:33)

-

© Rakuten Group, Inc.