夜薔薇は香る

全く、一体どうしちまったんだ、今日の俺は。

ゼネテスは殆ど我が家同然に毎日の様に入り浸っている酒場で、もう小1時間も密かに悩み続けていた。

店主の馬鹿笑いが響く店内は普段と何の変わりも無く、酒と煙草の匂いに男達の体臭が混じりあった独特の香りが充満していた。

綺麗に着飾った女共ならきっと、鼻を押さえて逃げ出すに違いない匂いだろうが、自分の身体にも染み付いているであろうその香りを、ゼネテスは結構気に入っていた。

何時もなら丁度いい加減に酔いが回って来て、身体にじわっと広がる心地いい痺れを楽しんでいる頃だ。

酒に強いという事もあるが、性分なのか職業柄なのか、ゼネテスは今迄決して酒に飲まれた事が無かった。

時おり足が振らつく事や、傍目には酔いつぶれて馬鹿をしている様に見える事があっても、意識の何処かにある冷静な部分を失う事は決してあり得なかった。それには自分でも絶対の自信を持っていたし、だからこそ傍目には無謀に見える飲みっぷりでも、口うるさく心配性のここの親父が黙って好きにさせて来てくれたのだと自負している。

それなのに。

ゼネテスは、周りの人間に気付かれない様に小さく溜息をついて頭を振った。そうしてもう一度、今日の夕暮れ時から今迄に空けた酒の瓶を数え直してみる。

何度数えたって5本と半。増えもしないが減りもしない。

特別疲れている訳でも寝不足でもない。体調もすこぶるいい。現に今だって足が降らつく訳でもないし意識だってしっかりしている......筈だ。

飲んだのはいつもの安酒だ。一気に呷った所で喉が焼ける様な刺激も無く、こんな物ならもうあと5本飲んだって酔わない自信がある......筈なのだ。

淀んでいた店内の空気が少しだけ動いた。

多分新しい客が勢い良くドアを開けて入って来たせいだろう。

空気が動いた事で、今迄はそんなに感じなかった、この酒場にはとんでも無く似つかわしくない、甘い品のある芳香がゼネテスの方へ漂って来た。

その香りを一瞬思い切り吸い込みそうになって、ゼネテスはうぐっと唸りながら息を止めた。

「ねえ、一体さっきからどうしちゃったの?いつものゼネテスさんじゃ無いみたいなんだけど。」

ゼネテスは自分の右隣から発せられた可愛らしい声に胸を鷲掴みにされそうになって、悪態をついた。

そうだよっ。いつもの俺じゃ無いみたいで、それで焦りまくっているんだよ、俺はっ!!

しかしそこは大人の男のゼネテス。そんな内心の葛藤等おくびにも出さず、傍目にはシレッとした顔で平静を装っていた。......少なくとも本人はそのつもりだ。

「私が来てから全然お酒も飲んでないみたいだし、何か嫌な事でもあったの?」

心配そうに自分の顔を伺う、美しい黄金の天使。

まるで絹糸の様な淡い金色の髪に縁取られた白い肌は、この少女が自分と同じ冒険者と云う粗野な暮らしをしている等と微塵も感じさせない。真っすぐ自分を見つめるその瞳は何処迄も透明で純粋で、ゼネテスは文字通り吸い込まれる様に目の前の少女に引き寄せられた。

「あっ、あのっ。ゼネ...さん??」

珍しく焦った様子の少女の声にハッと我に帰ると、目の前にほんのりと赤く染まった少女の顔が迫っていて、ゼネテスは焦って身体を引き離した。

「うわっ!お前さん一体何してんだよっ??」

まるで毒虫から飛び退く様に身を離したゼネテスの様子に、少女は憮然として口を尖らした。

「何よお!迫って来たのはゼネテスさんじゃないの!」

「え?お、俺?そんな訳無いだろう。この俺がこんな色気の無いガキンチョにせまっ迫るだなんて!冗談じゃないぞ。」

何時にも増して自分の事を子供扱いするゼネテスの言葉に傷ついたのか、少女の瞳があからさまに悲しみの色を帯びた。

「あ、嫌、そうじゃなくて...。そんな顔をするなよ、ラスティア。」

今迄に何百回と無く口にして来た少女の名前。それを口にした途端、ゼネテスの鼓動が、この喧噪の中でも自分自身の耳に届く程に大きく鳴った。

確かに俺はこの子の事を可愛いと思っている。不思議な縁で面倒を見る事に成って、保護者の様な気持ちも働いたのだろう。自分には妹等居ないが、もし居たらこんな風に愛しく思うのかもしれない、そう、思って来た。

だが自分に取ってこの少女が妹に等決して成り得ない、という事も、本当は初めて会った瞬間から知っていた様にも思う。

何時に無く落ち着きの無い自分の様子に不思議そうにしながらも、ラスティアはしょうがない、という様に笑顔を返して来た。

その笑顔がとても愛おしく思えた。

そうして、そんな風に感じる自分の心を、今日のゼネテスは完全に持て余していた。

切っ掛けは一体何だったのか。

ラスティアとこの酒場で会って語り合う事は、二人に取って恒例の行事の様になっていた。

ロストールに帰って来る度、ラスティアは必ずゼネテスを訪ねて来た。自分に対する少女の純粋な好意は正直心地よかったし、普段感じた事の無い肉親の情に似た感情を覚えるのも楽しかった。

他人に滅多に心を開かない自分の中に、驚く程すんなりと入り込んで来た少女の事を不思議に思ったが、無限のソウルを持つ、運命に選ばれた少女なのだと知ってからはその全てに納得出来た気がした。と同時に、こんなか細い少女が、こんな頼りな気な少女が、これから自分達を待ち受ける運命に弄ばれて行くのかと思うと、たまらない気持ちにも成った。

どんな事をしても、護ってやると思った。

どんな事があっても、負けないと誓った。

そんな、諸々の、普段心の奥の奥に仕舞い込んで、自分でさえも忘れて過ごしている感情が一気に溢れ出てしまった、その切っ掛けは一体なんだったのだろうか。

「今日のお前さんは、なんか何時もと違ってるよな。さっきからそれを考えているのに、思いつかないんだ。」

黙っているとどんどん大きくなって行きそうな自分の中の戸惑いに、ゼネテスは口を開いた。話題等何でも良かった。

「う~ん、そうだなあ。何だろう?服とかも何時もと同じだけど。......あ、でも今日はお昼にゆっくりお風呂に浸かったから、防具とか何にも着けないで来ちゃったけど。」

こちらの思惑等知る由もなく、真剣に考えながら応える様子が可愛らしい。

そうだ。何時もは旅を終えて街に辿り着くと直ぐ旅支度を解かないまま、時には埃にまみれたそのままの格好で、酒場に居る自分を訪ねて来ていたっけ。

それが今日はとてもこざっぱりしていた。

相変わらず化粧っ気の無い顔で、でも湯上がりのせいかほんのり上気した肌が色っぽい。

おまけに何時ものさっぱりとした草原の様な匂いではなく、甘い女っぽい匂いなんかをさせて来やがったから、だから俺の調子が狂っちまったに違いないんだ。

そうだ、決して自分の心に隙が出来た訳でも、自分がこいつに,その、何だ、惹かれているとか云う訳でも無いんだからな。

ゼネテスは,どんなに抗おうとしても気がつくと肺一杯に吸い込んでいるラスティアの柔らかい甘い香りに,もう一時間以上も酒に手をつけていないにもかかわらず,身体が痺れて行くのを感じていた。

どんな強敵にも,どんな切羽詰まった状況にもリズムを乱す事の無かった自慢の心の臓が、壊れそうな程速く鳴っているのも、風邪を引いた訳でもないのにどんどん熱を帯びて行く身体が、下手をするととんでも無い状況になってしまいそうな事も、長い人生の中で初めて体験する状況だった。

大酒飲みで女を弄ぶ、「ロストールの遊び人」と呼ばれる自分。時に剣狼などと呼ばれる事もあるが,自分的には「遊び人」と言われる方が性に合っていると思っている。その名に賭けても,ここで下手な態度を取るわけにはいかない。

ゼネテスは自分でも馬鹿らしいと思いながらも,意地になって全身でラスティアを意識しつつ,全神経でラスティアを遠ざけようとしていた。 その試みがことごとく失敗している事も自覚しながら。

「ねえ,ゼネテスさん。」

「んぁ?」

意識しすぎて,間の抜けた返事になってしまって,ゼネテスは焦った。

「ホント,今日はどうしちゃったんですか?熱があるの?顔も赤いし...。」

そう言ってラスティアがゼネテスの額に手を伸ばした。

何時もガキだとからかっていたラスティアの,思いの外豊かな膨らみが腕の動きに合わせて揺れる。防具を着けていないせいで,何時もは余り意識しないその部分にどうしても目線が行ってしまう。

「少し熱い様だけど,大した事は無い、かな。でも汗ばんでるし、風邪でも引いたのかもしれませんね。」

此れではいかんと胸から視線を外すと、今度目に入って来たのは,深いスリットの入ったスカートから伸びた大腿だった。ゼネテスの熱を測ろうと姿勢を変えたせいで,本当ならテーブルに隠れて目に触れない筈だったそれがまともに目の前に現れたのだ。

ゼネテスはとても人前では口に出来ない汚い言葉を思いつく限り心で叫んだ。

俺が今日何の為にカウンターに座らず,わざわざテーブルを選んだと思ってるんだ!! ひとえにこの、ムチッとした色気の塊の様な、思わず手を伸ばして触れたくなる様な、狂気の様なこの脚を俺の目に触れない様にする為じゃないかっ。

身体中の血液が一点に集中する。そんな錯覚を覚えた。

そう、錯覚だ。

「私、送って行きます。早く寝た方がいいですよ。今度は顔色青くなって来ましたよ?」

心底心配そうなラスティアが、ゼネテスを立ち上がらせようと腕を取った。

ほんの少し力を入れれば、難なく胸にかき抱ける距離に、こいつが居る。

ああっ、いかん。そんな事を考えるともっと事態は悪くなるってのに...。

ゼネテスは不本意ながらもラスティアの手を出来るだけ丁寧に解くと、椅子に腰掛ける様に促した。冗談じゃない。今どうやったら俺が立ち上がれるって言うんだよ。

ラスティアが素直に自分を心配している事は良く判る。だから兎に角今はこの子を安心させて、なるべく側に寄らないでいて貰うしか無い。

「済まんな。今日はちょっと何時もより酔いが回ってな。久しぶりにゆっくりお前さんに会えたせいだろうな。」

出来るだけ優しくそう言葉をかけると、ラスティアははにかんだ様に微笑んで、素直に正面に腰掛けてくれた。

助かった。これであの大腿は目の前から隠れた。

くそう...!本当は今直ぐにでもこの店を出て、いつかの様にラスティアをこの胸に抱きしめて、その唇の柔らかな感触を確かめたいのに。

そのとろける様な甘さも、口づけと口づけの合間に彼女が漏らす吐息の切なさも、全部知っているってのに。

今日の俺はとてもじゃ無いが、其処で自分を止められそうに無いから。

目の前の天使を、泣かせて、傷つけて、汚して。それでもきっと、自分を止める事は出来ないから......。

今の俺は、こうして距離を置いて、心を隠して、拷問の様な甘美な痛みに耐える事しか出来ないんだ。

どんなにか挙動不審で、どんなにか格好悪いだろうが、それでも。

これ迄好き勝手にやって来たツケが回って来たのかもしれんな。

ゼネテスは、ほんの少し居住まいを正した些細な自分の動きだけで腰が抜けそうになる苦しみに、つい顔を歪めてからふと視線を感じて顔を上げた。

離れたカウンターの奥の定位置で、これ以上は無い程楽しそうに、歯をむき出して意味深に笑う親父の鋭い視線をモロに浴びて、ゼネテスは一生の不覚、という奴をやっちまったんだと、そうはっきりと知ったのだった。

後日談。

ラスティアに、特製のハーブ水をプレゼントしたルルアンタは、次の日ラスティアから「何時に無く変だったゼネテス」の話を聞いて大満足だった。

それから程なくして仕事でロストールを離れた一行は、旅の途中で久しぶりに賢者の森のオルファウスを訪ねた。

久しぶりの再会に時間を忘れて語り合ったのだが、旅の疲れもあってか、ラスティア達は早々に床に着いた。

皆が寝静まったその後で、ルルアンタとオルファウスは薬草酒を酌み交わしながら二人だけで下らない話に花を咲かせていた。少し酔いが回って来たルルアンタは、ふと思い出して先日の出来事をオルファウスに話しだした。

「オルファウスさんが教えてくれた夜薔薇の実のおまじない、すっごく良く効いたんだよぉ。」

「おまじない、ですか?そんな事を話した事がありましたかね?」

「あれぇ?忘れたの?前ここにお邪魔した時オルファウスさんがこっそり教えてくれたんだよ。」

唇に人差し指を当てて暫し考え込む賢者オルファウスの姿は、とても男性には見えない妖艶さがあった。

例え口には出さずとも、この世の中のありとあらゆる事を、この人はとうに知っているのではないだろうか。そう思わずにはいられない神秘の人。

「ああ、そうそう、思い出しました。ルルちゃんがあんまり熱心にハーブ水を調合しているのを見て私が言った事ですね。」

「そう!何時ものハーブ水に、夜薔薇の実を三粒、思う相手の髪の毛か爪か、何か身体の一部分を一緒に入れて煮詰めて呪文を唱えれば、その人だけに通じる、特別な恋が叶うハーブ水が作れるよ、って。」

「そう言えば、言いましたねぇ、確かそのような事を。」

「それが効いたのよ、しかもすっごい効き目!」

「へえぇ。効きましたか。」

「うん!もう話を聞いていて可笑しくって。あ、勿論付けてった当のラスティアは何にも知らないんだけどね。でもその日の様子を聞いてるとホント大成功!!って感じだったの。」

嬉しそうに楽しそうに話すルルアンタの話を最後迄聞いていたオルファウスは、何故かとっても済まなそうな顔をしてルルアンタを見た。

「ルルちゃん、申し訳ありませんねぇ。謝らなければなりません。」

「何が?」

「実はあのおまじない、全くのデタラメなんですよ。」

「......えぇーーっ?」

「あんまりルルちゃんが可愛らしいので、ついカラかってしまいたくなったんです。まさか本当にそれを作ろうなんてしないだろうと思っていましたから...。」

「で、でも、効果あったんだよ?だって......。」

ルルアンタはラスティアから聞いた話に、何時に無く発情した(ラスティアは決してそうは言わなかったが)ゼネテスの様子をしっかりと感じ取っていたので、オルファウスの言う事がにわかには信じられなかった。

「不思議ですねぇ。確かに世間では夜薔薇の実に催淫効果があるとは言われていますがね。それもあくまで噂だけです。あの芳香がそう思わせるのでしょうが。とにかくそのおまじないは本当にインチキなんですよ。」

本当に済まなさそうなオルファウスの表情に、嘘は無い事を感じて、ルルアンタはがっくりと肩を落とした。

「あ~あ。」

溜息をつくルルアンタに、オルファウスは悪戯っ子の様な可愛らしい表情をして小さく呟いた。

「でもおまじないの力では無かったのに、そんな風になったって事はこれから先がもっともっと面白くなって来るとは思いませんか?ルルちゃん。」

二人の小悪魔は、暫し顔を見合わせてから、とても楽しそうに抱き合って笑った。

HOME

2004.04.06 UP

******** ******** ******** ******** ******** ******** ********

キリ番4000を踏んで下さった冷月様に、この作品を捧げさせて頂きます。

うわあ、初めて書いた、ゼネさん視点のお話でした。

頂いたリクエストは「ラスティア嬢のお話でルルのおまじない付きハーブ水による騒動」という物でした。

璃玖的にも書きたいなあ、と思っていたお話でしたので、嬉しいリクを頂いたのですが、ところがどっこい、書き始めてみたらこれがもの凄い難産。

ルルちゃん視点で書いて玉砕。ラスティア視点で書いてフリーズ。

一時はもう書けないかも...なんて弱気になってしまいました。

ところがどっこい。

思いつきでゼネさんに語らせてみると、いや、出て来る出て来る。ご飯を作るのも忘れる勢いでキーを叩き続ける事8時間。(それでもたったこんだけでそんな時間掛かってるんですねぇ...。つくづく私って遅筆...)

まあ、なんつうか、情けないゼネさんっすね、申し訳ない。

しかもあんな落ち迄付けちゃったりして。

ちょっとお下品ですかね?ゼネさん。

冷月様、こんなゼネさん、貰って下さるのでしょうか......。本気で心配しております......。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…

- (2025-11-14 23:40:04)

-

-

-

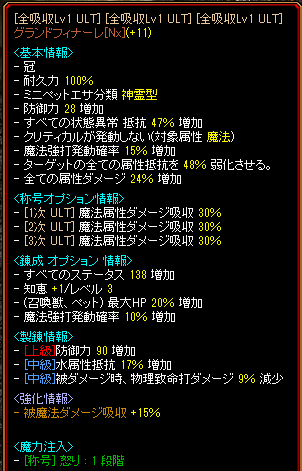

- REDSTONE

- グランドフィナーレ〜♪

- (2025-05-18 20:25:57)

-

-

-

- FXデビュー!!!

- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…

- (2025-11-16 21:10:09)

-

© Rakuten Group, Inc.