2

十数名の女たちがバラの花摘みを始める頃、ようやく周囲の山々がぼんやりと形を成し、その山々の遥か東にやがて昇りくる太陽の赤味を仄かに反映した空では、藍色と橙色がせめぎ合いを始める。

女たちの後にロバの引く荷車でバラ園に到着した私は、小さなピンクの花をつけたダマスク・ローズの茂みの中で一心に花を摘むアルシアを探した。

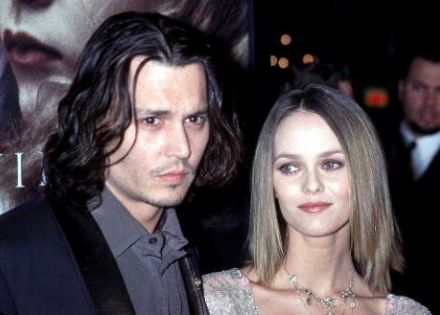

海の底をたゆたうような仄暗い中でも、彼女のひときわほっそりした体と、頬被りしたスカーフの中からこぼれんばかりに波打つ豊かなワイン色の髪は、否が応でも人目を惹く。まだ磨かれていない宝石のごとく、内部から輝きを放っているかのようだ。

いたずらなバラの棘よ、どうか彼女の頼りない細い指を傷つけないでくれ。そう願いながら、私は仲間の男たちと共に荷車から柳の籠を下ろし、バラ畑のすぐ手前まで持って行った。

花びらが朝露を含んでこの世のものとも思われない芳香を放つバラを、花の付け根から一つひとつ丁寧に摘み取り、それがバスケット一杯に溜まると畑の手前に置かれた柳の籠へと女たちが移しに来る。子供が一人入れるほどの大きさのその籠が一杯になると、我々男性がそれを荷台に乗せる。太陽の光に当たって濃厚なバラの香りが飛んでしまう前に収穫し、蒸留所へ運ばなければならないのだ。

たっぷりと朝露を含んだ新鮮なバラは、腕に提げたバスケット一杯でも結構な重さになるし、時には棘で肌を傷つけることもある。けして楽な仕事ではない。

が、むせ返るようなバラの香りに酔いながらも、バスケットを提げて歩いてくるアルシアの顔にはどこか恍惚とした微笑みが浮かんでいた。

「おはよう、ローラン。今年のバラも最高よ。なんて幸せな香りなの!」

夢見るように芽を細めるアルシアからバスケットを受け取り、柳の籠へと花を落とす。再び空気に触れたピンクの花びらたちが一瞬放つ芳香に意識が揺らぐのを感じながら、私もアルシアに笑顔を返した。

「本当に、夢の中にいるようだね」

やがて日の出が近いことを知らせるかのように山が後光を背負い、バラの谷がゆっくりとその全貌を現す頃、一台の馬車がバラ畑から少し離れた楡の木の下に止まった。

男が二人、御者台に座ったままバラ畑の方を眺めている。一人はトルコの官吏だ。制服と目深に被ったトルコ帽でわかる。もう一人は農園主のセリク。ということは、制服の男は父親だろう。

「ロマは朝だけ働いて昼は寝て過ごし、夜は歌い踊る怠惰な連中だ。奴らを甘やかすな」

「わかってますよ」

「それからあの若い娘はやめておけ。赤毛の碧眼は不吉だ」

二人の交わす会話が、風に乗って私の耳にも届いていた。

太陽の光が山の向こうからあまねく世界を照らし、今やバラの海を泳ぎ回る女たちの顔もうっすらと識別できる明るさになっていた。日の出はもうすぐだ。

私は鍔の広い帽子を目深に被り直し、バラを運ぶため御者台へと足を掛けた。太陽が完全に顔を出す前に蒸留所へ着かなければ…。

その時、セリクが馬車から降り、こちらへ向かって歩いてきた。

「おはようございます」

柳の籠が所狭しと何杯も積まれた荷車の前で立ち止まった雇用主に挨拶をする。

「やあ、君は確か…ローランだったね」

トルコ人らしい黒く太い眉の下で優しげな目を細めて私を見ると、セリクは気安い笑顔を向けた。確かに印象としては悪くない。育ちの良さそうな上品な顔立ちをしているし、先日挨拶に行った時もあからさまにロマを見下した態度は取らなかった。

「今朝の収穫は順調かい?」

バラ畑の中の花摘みを終えてあぜ道へ戻ろうとしている女たちを眺めながら尋ねる。

「ええ、夕べの雨のおかげで香りもひときわ強くなっています」

6月といえど、バラの谷の夜は冷える。昼間はシャツ一枚でも汗ばむほどの陽気だが、陽が沈むとともに気温はぐんぐんと下がる。

この昼夜の寒暖の差、そして湿気を多分に含んだ夜気がもたらす朝露こそが、この谷を特別なバラの産地にしている所以だ。

夜のしっとりした空気の中、儚いろうそくの灯が揺れる納屋の片隅に重なる二つの影。

男はチュニック一枚、女はブラウスの上にショールを巻いただけの薄着だが、愛し合う若い男女にとって夜の冷気など常夏のふくいくたる濃厚な空気に変わってしまうらしい。愛の炎が二人の体を熱く火照らせているからだ。外からは近くの大樹の下でロマたちが奏でる異国の陽気な音楽が聴こえてくる。

「ああ、アルシア…もう僕は待てない。今すぐにでも君を攫って自分のものにしてしまいたいよ」

「何を言うの、ヴァシル。あなたは今とても危うい状況にあるのよ」

アルシアの背中を守るように後ろから彼女を抱きしめ、納屋の壁に寄りかかって坐る男の名はヴァシル。

四月蜂起の震源地コプリフシティツァの仕立て屋の息子だが、今はこのロザヴォの村で教師をしている。二十歳を少し越え、形の良い眉と高い鼻梁を持つハンサムな若者だ。

「わかっているよ…。僕はこの村の使徒(アポストル)だ。ブルガリアの未来を担ってる。昨年の四月蜂起は失敗に終わったが、すでにロシア軍はトルコを倒すために動き始めてる。もうすぐ僕たちは自由になれるんだよ」

熱っぽく語り始める青年の広い胸に背中を預け、アルシアは夢みるように目を閉じた。トルコの支配から脱した自分たちブルガリア人の国。独立は、圧政に苦しんでいたブルガリア全土の切なる願いだ。

アルシアは彼女の胸の下で組まれていたヴァシルの、農作業を知らない繊細な美しい手の上に自分の両手を重ねた。呼びかけに応えるようにヴァシルが唇をアルシアのうなじの下の白い首筋に押し付ける。その皮膚の下に流れる彼女の熱い血潮と鼓動を感じながら、ヴァシルがアルシアの耳元で囁いた。

「愛しいアルシア…、僕たちが自由を勝ち取ったら、結婚しよう」

アルシアのほんのりと薄いピンクに染まっていた胸元が、ダマスクローズのような濃いピンク色に変わった。

私はそっと納屋の屋根裏の窓から外へ出ると、音もさせずに地面へと着地した。

アルシアの悩ましい息遣いが、熱くたぎる血潮の体を巡る音が、耳にこびりついている。

彼女の幸せを邪魔する気はない。アルシアにヴァシルとの恋を告げられた時、幼い頃から見守ってきたこの稀有な娘が本当に幸せになれるのなら、私は陰ながら応援しようと心に誓った。

だが、ヴァシルは使徒(アポストル)だった。ブルガリア独立の地下活動を続ける秘密組織から指導者として遣わされてきた。教師はその隠れ蓑だ。村人をそれとなく革命に賛同するよう説いて回っている。四月蜂起の残党狩りが激しくなる今、密告されたらそれこそ命はない。もしヴァシルが殺されたりしたらアルシアは…。

優しげな瞳で彼女を見つめるヴァシルの整った顔が、やけに私の神経を刺激する。この胸騒ぎが杞憂に終わればよいが、と祈った。

タグ: ブルガリア