テーマ: どんなテレビを見ました?(78021)

カテゴリ: アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ

CBCとNetflixによる「アンという名の少女」は、

シーズン3で中断したまま、制作が止まっています。

一部では《先住民問題》を扱ったことが、

打ち切りの原因ではないか、とも噂されています。

◇

しかし、

先住民問題を扱うのは、当初からの既定方針だったはずです。

たとえば、

すでにシーズン1の第5話では、

学校を無断でサボっていたアンが、

ひそかに「イギリスとカナダの歴史」という本を読み、

偶然ページを開いた サスカチュワン州の歴史 を学んでいます。

これは、あきらかに、その後の伏線です。

また、

シーズン2の第2話では、

下宿人のダンロップが、ダイアナのピアノ伴奏で、

アリス・ホーソーンの「The Friends We Love」という曲を歌うのですが、

わたしが気になっていたのは、

アリス・ホーソーン(=セプティマス・ウィナー)が、

じつは 「10人のインディアン」の作者でもあった ということです。

この曲のもともとの歌詞は、

インディアンの子供がひとりずつ消えていく恐ろしい内容です。

◇

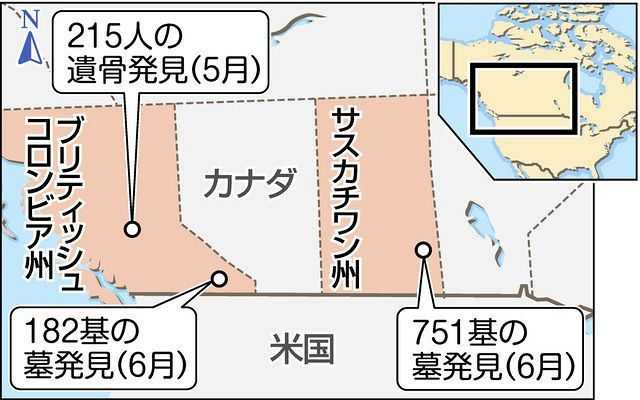

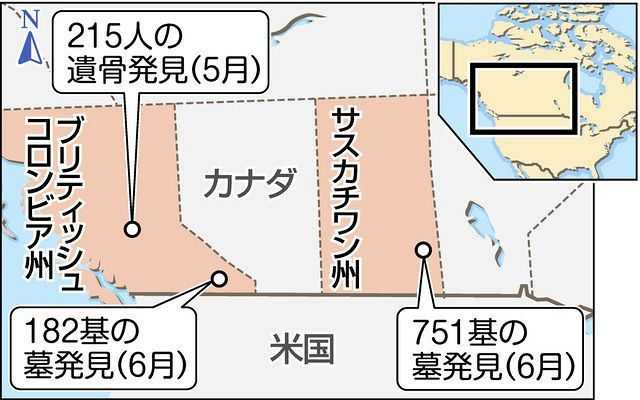

今年の5~6月にかけて、

カナダの先住民寄宿学校の跡地において、

子どもの遺骨や墓が大量に発見されたそうです。

先住民寄宿学校というのは、

事実上の強制収容所だったのですが、

まさに「10人のインディアン」で歌われているような、

恐ろしい歴史が存在したことが裏付けられつつあります。

ブリティッシュコロンビア州では182の墓と251人の遺骨が、

サスカチュワン州では751もの墓が見つかったそうです。

彼らの死因については報じられていません。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/115351

近年のカナダ政府は、

こうした歴史の調査に積極的に取り組んでおり、

それを一般に公表したうえで、公式な反省や謝罪も行ってきました。

カナダ政府も、CBC公共放送も、

けっして歴史を隠蔽しようとしているわけではありません。

したがって、

「アンという名の少女」の制作打ち切りの背景に、

負の歴史を隠蔽しようとするカナダ側の意図があるとは考えにくい。

むしろ、

下記の年表を見れば分かるように、

制作中止が発表された2019年の時点でいえば、

米側(トランプ政権)のほうが後ろ向きの姿勢を示していました。

まさに、この時期、

米政府とカナダ政府の方針にズレが生じていたことが分かります。

トランプ政権からバイデン政権に変わったことは、

CBCとNetflixの関係にも変化をもたらすかもしれません。

かりにドラマの制作が再開されることになれば、

より一層、過去の負の歴史に向き合う必要が強まるでしょう。

ちなみに、モンゴメリの「赤毛のアン」は、

村岡花子が1952年に邦訳して以来、

とりわけ日本において高い人気を誇ってきました。

朝ドラの「花子とアン」も、その関連作品だといえます。

したがって、

「アンという名の少女」がNHKで放送され、

それが日本で反響を呼ぶことは、大きな意味をもちます。

原作の評価と同様に、ドラマの評価も多くを日本に負っています。

◇

話を戻しますが、

先住民に対する残虐な同化政策を推進したのは、

カナダ初代首相のジョン・A・マクドナルド(保守党)でした。

プリンスエドワード島のシャーロットタウンにも、

彼の銅像があったそうですが、抗議を受けて先ごろ撤去されたとのこと。

なぜシャーロットタウンに彼の銅像があったのか分かりませんが、

(1864年のシャーロットタウン会議を記念したものかもしれません)

モンゴメリの「赤毛のアン」原作には、

アヴォンリー村の住民のほとんどが保守党支持者だったとあります。

おそらく当時は彼の政策が広く支持されたのでしょう。

なお、シーズン1の第6話では、

マリラたちが首相演説を聞きにシャーロットタウンに出かけていますが、

ドラマの時代設定に重なる1896年ごろには政権が交代していて、

自由党のウィルフリッド・ローリエが首相に就任しています。

◇

北米で先住民寄宿学校を運営していたのは、キリスト教会でした。

ただし、

それはアヴォンリーの人々が信仰していた長老派教会ではなく、

ケベック州のフランス系住民などが信仰していたカトリック教会です。

北米においては少数派のキリスト教徒たちですね。

その本部は、いうまでもなくバチカンです。

カトリック教徒は、

イギリス系よりもフランス系・スペイン系の白人に多いので、

北米大陸においては北部よりも南部のほうに多く、

さらに北米大陸よりも南米大陸のほうに多いわけですが、

彼らはしばしば黒人や先住民に対して残虐な政策をとっています。

もちろん、

長老派のようなプロテスタントの人々も、

黒人や先住民に対して差別的だったとは思いますが、

どちらかと言うと、

保守的なプロテスタントは、

異人種・異民族に対して距離をとって生活する傾向が強く、

そのぶんだけ黒人や先住民に対しても暴力的になりにくく、

また奴隷制への依存も小さかったために、

プロテスタントの多い北部地域は、カトリックの多い南部地域よりも、

早い時期に奴隷制を終わらせることができました。

これに対し、カトリックの人々は、

なまじ黒人や先住民との生活圏域が近いだけに、

しばしば残虐にもなりやすいし、また混血もしやすいのです。

北米よりも南米のほうが混血割合が多いのはそのためです。

古代からの歴史を考えてみても、

ヨーロッパ北部に住むゲルマン人やアングロサクソンに比べて、

地中海沿岸にすむラテン人のほうが、

はるかにアフリカ人やアラブ人との生活圏域が近かったし、

そのぶんだけ奴隷への依存度も高かったのです。

シーズン3で中断したまま、制作が止まっています。

一部では《先住民問題》を扱ったことが、

打ち切りの原因ではないか、とも噂されています。

◇

しかし、

先住民問題を扱うのは、当初からの既定方針だったはずです。

たとえば、

すでにシーズン1の第5話では、

学校を無断でサボっていたアンが、

ひそかに「イギリスとカナダの歴史」という本を読み、

偶然ページを開いた サスカチュワン州の歴史 を学んでいます。

これは、あきらかに、その後の伏線です。

また、

シーズン2の第2話では、

下宿人のダンロップが、ダイアナのピアノ伴奏で、

アリス・ホーソーンの「The Friends We Love」という曲を歌うのですが、

わたしが気になっていたのは、

アリス・ホーソーン(=セプティマス・ウィナー)が、

じつは 「10人のインディアン」の作者でもあった ということです。

この曲のもともとの歌詞は、

インディアンの子供がひとりずつ消えていく恐ろしい内容です。

◇

今年の5~6月にかけて、

カナダの先住民寄宿学校の跡地において、

子どもの遺骨や墓が大量に発見されたそうです。

先住民寄宿学校というのは、

事実上の強制収容所だったのですが、

まさに「10人のインディアン」で歌われているような、

恐ろしい歴史が存在したことが裏付けられつつあります。

ブリティッシュコロンビア州では182の墓と251人の遺骨が、

サスカチュワン州では751もの墓が見つかったそうです。

彼らの死因については報じられていません。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/115351

近年のカナダ政府は、

こうした歴史の調査に積極的に取り組んでおり、

それを一般に公表したうえで、公式な反省や謝罪も行ってきました。

カナダ政府も、CBC公共放送も、

けっして歴史を隠蔽しようとしているわけではありません。

したがって、

「アンという名の少女」の制作打ち切りの背景に、

負の歴史を隠蔽しようとするカナダ側の意図があるとは考えにくい。

むしろ、

下記の年表を見れば分かるように、

制作中止が発表された2019年の時点でいえば、

米側(トランプ政権)のほうが後ろ向きの姿勢を示していました。

まさに、この時期、

米政府とカナダ政府の方針にズレが生じていたことが分かります。

2008

2009

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2009

2015

2017

2018

2019

2020

2021

スティーブン・ハーパー首相が過去の先住民への扱いを謝罪。

真実和解委員会(TRC)が発足。

米オバマ大統領が先住民族への過去の暴力や虐待を認めて謝罪する法案に署名。

ジャスティン・トルドーが首相に就任。

TRCが最終報告書を発表し、当時の政策を「文化的なジェノサイド」だったと認める。

ドナルド・トランプが米大統領に就任。

CBCで「アンという名の少女/シーズン1」が放送、Netflixで世界配信。

CBCで「シーズン2」が放送、Netflixで世界配信。

米トランプ大統領が先住民族への差別発言で抗議を受ける。

CBCの社長が、Netflixとの共同製作をやめると発言。

CBCで「シーズン3」が放送。

Netflixで「シーズン3」が世界配信。NHKで「シーズン1」が放送。

ジョー・バイデンが米大統領に就任。

先住民寄宿学校の跡地で大量の子どもの遺骨や墓が発見される。

NHKで「シーズン2」が放送。NHKエンタープライズで「シーズン3」までディスク化。

真実和解委員会(TRC)が発足。

米オバマ大統領が先住民族への過去の暴力や虐待を認めて謝罪する法案に署名。

ジャスティン・トルドーが首相に就任。

TRCが最終報告書を発表し、当時の政策を「文化的なジェノサイド」だったと認める。

ドナルド・トランプが米大統領に就任。

CBCで「アンという名の少女/シーズン1」が放送、Netflixで世界配信。

CBCで「シーズン2」が放送、Netflixで世界配信。

米トランプ大統領が先住民族への差別発言で抗議を受ける。

CBCの社長が、Netflixとの共同製作をやめると発言。

CBCで「シーズン3」が放送。

Netflixで「シーズン3」が世界配信。NHKで「シーズン1」が放送。

ジョー・バイデンが米大統領に就任。

先住民寄宿学校の跡地で大量の子どもの遺骨や墓が発見される。

NHKで「シーズン2」が放送。NHKエンタープライズで「シーズン3」までディスク化。

トランプ政権からバイデン政権に変わったことは、

CBCとNetflixの関係にも変化をもたらすかもしれません。

かりにドラマの制作が再開されることになれば、

より一層、過去の負の歴史に向き合う必要が強まるでしょう。

ちなみに、モンゴメリの「赤毛のアン」は、

村岡花子が1952年に邦訳して以来、

とりわけ日本において高い人気を誇ってきました。

朝ドラの「花子とアン」も、その関連作品だといえます。

したがって、

「アンという名の少女」がNHKで放送され、

それが日本で反響を呼ぶことは、大きな意味をもちます。

原作の評価と同様に、ドラマの評価も多くを日本に負っています。

◇

話を戻しますが、

先住民に対する残虐な同化政策を推進したのは、

カナダ初代首相のジョン・A・マクドナルド(保守党)でした。

プリンスエドワード島のシャーロットタウンにも、

彼の銅像があったそうですが、抗議を受けて先ごろ撤去されたとのこと。

なぜシャーロットタウンに彼の銅像があったのか分かりませんが、

(1864年のシャーロットタウン会議を記念したものかもしれません)

モンゴメリの「赤毛のアン」原作には、

アヴォンリー村の住民のほとんどが保守党支持者だったとあります。

おそらく当時は彼の政策が広く支持されたのでしょう。

なお、シーズン1の第6話では、

マリラたちが首相演説を聞きにシャーロットタウンに出かけていますが、

ドラマの時代設定に重なる1896年ごろには政権が交代していて、

自由党のウィルフリッド・ローリエが首相に就任しています。

◇

北米で先住民寄宿学校を運営していたのは、キリスト教会でした。

ただし、

それはアヴォンリーの人々が信仰していた長老派教会ではなく、

ケベック州のフランス系住民などが信仰していたカトリック教会です。

北米においては少数派のキリスト教徒たちですね。

その本部は、いうまでもなくバチカンです。

カトリック教徒は、

イギリス系よりもフランス系・スペイン系の白人に多いので、

北米大陸においては北部よりも南部のほうに多く、

さらに北米大陸よりも南米大陸のほうに多いわけですが、

彼らはしばしば黒人や先住民に対して残虐な政策をとっています。

もちろん、

長老派のようなプロテスタントの人々も、

黒人や先住民に対して差別的だったとは思いますが、

どちらかと言うと、

保守的なプロテスタントは、

異人種・異民族に対して距離をとって生活する傾向が強く、

そのぶんだけ黒人や先住民に対しても暴力的になりにくく、

また奴隷制への依存も小さかったために、

プロテスタントの多い北部地域は、カトリックの多い南部地域よりも、

早い時期に奴隷制を終わらせることができました。

これに対し、カトリックの人々は、

なまじ黒人や先住民との生活圏域が近いだけに、

しばしば残虐にもなりやすいし、また混血もしやすいのです。

北米よりも南米のほうが混血割合が多いのはそのためです。

古代からの歴史を考えてみても、

ヨーロッパ北部に住むゲルマン人やアングロサクソンに比べて、

地中海沿岸にすむラテン人のほうが、

はるかにアフリカ人やアラブ人との生活圏域が近かったし、

そのぶんだけ奴隷への依存度も高かったのです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.03.16 15:06:03

[アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ] カテゴリの最新記事

-

朝ドラ「花子とアン」総集編。村岡花子の… 2024.01.20

-

映画「I Am the Blues」と「Rumble」につ… 2023.04.07

-

上白石萌音 ミュージカル「ジェーン・エア… 2022.05.09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

政治

(227)ドラマレビュー!

(412)映画・アニメ・音楽

(157)プレバト俳句を添削ごと査定?!

(186)岸辺露伴は動かない

(14)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。

(17)「鬼滅の刃」の考察と分析。

(27)アストリッドとラファエルの背景を考察。

(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ

(31)わたどう~ウチカレ~らんまん!

(58)ぎぼむす~3年A組~ちむどん!

(22)恋つづ~ボス恋~カムカム!

(48)「エルピス」の考察と分析。

(10)大豆田とわ子を分析・考察!

(10)大森美香の脚本作品。

(10)北斎と葛飾応為の画風。

(12)不機嫌なジーン

(13)風のハルカ

(28)純情きらりとエール

(30)宮崎あおいちゃん

(18)スポーツも見てる!

(29)逃げ恥~けもなれ!

(24)スカーレット!

(13)シロクロ!

(13)ギルティ!

(9)家政夫ナギサさん

(6)半沢直樹!

(4)探偵ドラマ!

(7)倉光泰子

(4)パワハラ

(7)ドミトリー

(37)ゴミ税

(3)その他。

(1)夢日記

(4)© Rakuten Group, Inc.